企業の成長は「人」によってもたらされます。そして、その成長の原動力となる優秀な人材を見つけ出し、仲間として迎え入れる重要な役割を担うのが「採用担当」です。採用担当は、ただ人を選ぶだけでなく、会社の未来を創る戦略的なポジションとして、その重要性が年々高まっています。

この記事では、採用担当の具体的な仕事内容から、その仕事を通じて得られるやりがい、乗り越えるべき厳しさ、そして求められる多岐にわたるスキルまでを網羅的に解説します。さらに、未経験から採用担当を目指すためのキャリアプランや、キャリアアップに役立つ資格についても詳しくご紹介します。

採用担当という仕事に興味がある方、人事としてのキャリアを考えている方、そして自社の採用力を強化したいと考えている経営者や管理職の方にとっても、有益な情報が満載です。この記事を通じて、採用担当という仕事の全体像を深く理解し、ご自身のキャリアや組織の成長に繋げる一助となれば幸いです。

目次

採用担当とは?

採用担当とは、その名の通り、企業が事業活動を継続・発展させていくために必要な人材を採用する業務を専門に担う職種です。企業の「顔」として、社外の候補者と最初に接点を持ち、自社の魅力を伝え、入社までを導く重要な役割を担います。単に面接を行うだけでなく、経営戦略に基づいた採用計画の立案から、候補者を集めるための広報活動、選考プロセスの設計・実行、そして内定者へのフォローまで、その業務は非常に多岐にわたります。

採用担当の働きが、企業の未来の組織力や競争力を直接的に左右すると言っても過言ではありません。採用担当は、企業の成長戦略を実現するための「人材」という最も重要な経営資源を獲得する、戦略的な役割を担うポジションであると理解することが、この仕事の本質を掴む第一歩です。少子高齢化による労働力人口の減少や、働き方の多様化が進む現代において、優秀な人材の獲得競争は激化しています。このような状況下で、いかにして自社にマッチした人材を惹きつけ、採用に繋げるか、採用担当の手腕がこれまで以上に問われています。

採用担当は、候補者にとっては「その会社そのもの」と映ります。面接や説明会での立ち居振る舞い、コミュニケーションの質、選考プロセスのスムーズさなどが、そのまま企業イメージに直結します。そのため、常に会社の代表であるという自覚を持ち、誠実かつ魅力的な対応を心がけることが求められます。

人事の仕事との違い

採用担当は人事部門の中に設置されることが多いポジションですが、「人事の仕事」と「採用担当の仕事」は、その役割と領域において明確な違いがあります。人事業務の全体像を把握することで、採用担当の位置づけがより明確になります。

人事の仕事は、大きく分けると以下の領域に分類されます。

- 採用: 事業計画に必要な人材を外部から獲得する活動。

- 配置・異動: 社員の能力や適性、キャリアプランを考慮し、最適な部署やポジションに配置する。

- 育成・研修: 社員のスキルアップやキャリア開発を支援するための研修プログラムを企画・実施する。

- 評価: 社員の業績や能力を公正に評価し、昇進や昇給に反映させる人事評価制度を運用する。

- 労務管理: 労働契約、給与計算、社会保険手続き、勤怠管理、福利厚生、安全衛生など、社員が安心して働ける環境を整備する。

- 制度設計: 企業の理念や戦略に基づき、人事評価制度や報酬制度、福利厚生制度などを設計・改定する。

これらの業務の中で、採用担当は「人材の入り口」を専門に担う役割です。一方で、労務管理や給与計算、制度設計などは、主に既存の社員を対象とした業務であり、組織の基盤を支える「守り」の側面が強いと言えます。

| 業務領域 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 採用 | 外部から新たな人材を獲得する | 攻めの人事。経営戦略との連動性が高く、企業の未来を創る仕事。社外との接点が多い。 |

| 労務・制度 | 既存社員の労働環境を整備・維持する | 守りの人事。法律や規則に基づいた正確な業務が求められる。組織の安定に不可欠。 |

| 育成・評価 | 既存社員の能力開発と公正な評価を行う | 組織のパフォーマンスを最大化させる。社員一人ひとりのキャリアに深く関わる。 |

このように、人事という大きな枠組みの中で、採用担当は特に社外に働きかける「攻めの人事」としての性質を強く持っています。経営層や事業部門と密に連携し、「どのような人材が、いつまでに、何人必要なのか」を明確にし、その目標達成に向けて戦略的に活動します。

もちろん、これらの人事業務は独立しているわけではなく、相互に密接に関連しています。例えば、採用担当は、入社後の育成を担当する研修担当者と連携し、どのようなスキルセットを持つ人材を採用すべきかをすり合わせる必要があります。また、内定者へのオファーレターを作成する際には、給与や待遇を管轄する労務担当や制度設計担当との連携が不可欠です。

このように、採用担当は人事部門のスペシャリストでありながら、他の人事業務との連携ハブとしての役割も果たします。 人事の全体像を理解し、各機能とスムーズに連携する能力が、優れた採用担当者には不可欠なのです。

採用担当の主な仕事内容

採用担当の仕事は、候補者と面接するだけではありません。その前後のプロセスには、戦略立案から実務処理まで、非常に幅広く、緻密な業務が存在します。ここでは、採用担当が担う主な仕事内容を時系列に沿って詳しく解説します。

採用計画の立案

採用活動の成否は、この「採用計画の立案」で8割が決まると言っても過言ではありません。これは、採用活動の羅針盤となる最も重要なプロセスです。

まず、経営戦略や中期経営計画、各事業部の事業計画を深く理解することから始まります。 「来期は新規事業を立ち上げる」「海外展開を加速させる」「DXを推進する」といった会社の方向性に基づき、「その目標を達成するためには、どのようなスキルや経験を持つ人材が、いつまでに、何人必要なのか」を明確に定義します。

次に、現場の各部門長やマネージャーにヒアリングを行います。現場が実際にどのような課題を抱えており、どのような人材を求めているのか、具体的なニーズを吸い上げます。この時、単に「優秀な人が欲しい」といった抽象的な要望ではなく、「特定のプログラミング言語での開発経験が3年以上あるエンジニア」「BtoB向けのSaaS製品のマーケティング経験者」といった具体的なレベルまで要件を落とし込むことが重要です。

これらの情報をもとに、採用する人材の具体的な人物像である「ペルソナ」を設定します。 ペルソナには、スキルや経験といった「MUST要件(必須条件)」だけでなく、カルチャーフィットや価値観といった「WANT要件(歓迎条件)」も詳細に定義します。このペルソナが明確であるほど、その後の採用活動の軸がぶれなくなり、ミスマッチを防ぐことができます。

最後に、採用人数、採用チャネルごとの予算配分、そして採用活動全体のタイムラインを策定します。採用市場の動向や過去の採用実績データなどを分析し、現実的かつ挑戦的な目標を設定することが求められます。この計画は、経営層の承認を得て、正式な採用活動のスタートとなります。

採用手法の選定と実行

採用計画で定めたペルソナにアプローチするため、最適な採用手法を選定し、実行に移します。現代の採用手法は多岐にわたり、それぞれにメリット・デメリットがあります。ターゲットとなる人材層や予算に応じて、これらの手法を戦略的に組み合わせることが重要です。

| 採用手法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 求人広告 | 幅広い層にアプローチでき、潜在層にもリーチ可能。 | 応募者の質がばらつく可能性。掲載費用がかかる。 |

| 人材紹介 | 成功報酬型が多く、効率的に求める人材に出会える。 | 採用コストが高額になりやすい(年収の30〜35%が相場)。 |

| ダイレクトリクルーティング | 企業側から直接アプローチできるため、質の高い候補者と出会える。 | 候補者探しやスカウトメール作成に工数がかかる。 |

| リファラル採用 | 社員からの紹介のため、カルチャーフィットしやすく定着率が高い。 | 紹介に頼るため、母集団形成のコントロールが難しい。 |

| SNS採用 | 企業の文化や働く人のリアルな姿を発信しやすく、採用ブランディングに繋がる。 | 継続的な情報発信が必要で、すぐに成果が出にくい。 |

| 採用イベント・ミートアップ | 多くの候補者と一度に直接コミュニケーションが取れる。 | 企画・運営に手間とコストがかかる。 |

例えば、専門性の高いエンジニアを採用したい場合は、ダイレクトリクルーティングや技術者向けのイベントが有効でしょう。一方で、ポテンシャルのある若手層を幅広く集めたい場合は、求人広告や就職活動イベントが適しています。重要なのは、一つの手法に固執せず、複数のチャネルを組み合わせた「採用ポートフォリオ」を構築することです。

求人募集と母集団形成

選定した採用手法に基づき、実際に求人募集を開始し、候補者の集団である「母集団」を形成していきます。このフェーズでの質と量が、後の選考プロセスに大きく影響します。

求人広告を掲載する場合、候補者の心に響く、魅力的な求人票を作成することが不可欠です。単に業務内容や応募資格を羅列するだけでなく、「この仕事を通じてどのようなスキルが身につくのか」「どのような社会貢献ができるのか」「どんな仲間と働けるのか」といった、候補者が働く未来を具体的にイメージできるようなストーリーを描くことが重要です。

ダイレクトリクルーティングを行う場合は、候補者データベースからペルソナに合致する人材を探し出し、個別にスカウトメールを送信します。テンプレートをただ送るのではなく、候補者の経歴を読み込み、「あなたのこの経験が、弊社のこの課題解決に活かせると考えました」といった、「あなただからこそ送った」という特別感が伝わるパーソナライズされたメッセージが、開封率や返信率を大きく左右します。

説明会の企画と実施

母集団が形成されたら、候補者に自社への理解を深めてもらい、入社意欲を高めるための説明会を企画・実施します。説明会は、オンラインとオフラインの形式があり、それぞれに特徴があります。

- オンライン説明会: 場所の制約がなく、遠方の候補者も参加しやすい。録画して後から視聴してもらうことも可能。

-

- オフライン説明会: 会社の雰囲気や社員の熱量を肌で感じてもらえる。直接的なコミュニケーションが取りやすい。

説明会の内容は、単なる会社概要の説明に終始せず、現場で活躍する社員との座談会や、オフィスツアー、製品・サービスのデモンストレーションなどを盛り込み、参加者の満足度を高める工夫が求められます。採用担当は、プレゼンターとして会社の魅力を語るだけでなく、イベント全体のファシリテーターとして、スムーズな進行と参加者との双方向のコミュニケーションを創出する役割も担います。

選考(書類・面接)

応募者の中から、自社に最もマッチする人材を見極める選考プロセスです。

まず、応募書類(履歴書・職務経歴書)をもとに書類選考を行います。ここでは、採用計画で定めたペルソナやMUST要件と照らし合わせ、基準に満たない候補者を絞り込みます。

次に、面接を実施します。面接は通常、一次面接(人事・現場担当者)、二次面接(現場マネージャー)、最終面接(役員・社長)と複数回行われるのが一般的です。採用担当は、面接官として直接候補者と対話するだけでなく、面接官ごとの評価基準にばらつきが出ないよう、事前に評価シートを準備し、面接官トレーニングを実施するなど、選考プロセス全体の品質管理も行います。

近年では、候補者の潜在的な能力や行動特性を測る「コンピテンシー面接」や、特定の課題に対する解決策を議論させる「グループディスカッション」など、多様な選考手法が取り入れられています。採用担当は、ポジションの特性に合わせて最適な選考方法を設計する役割も担います。

内定者のフォロー

厳しい選考を突破した候補者に内定を通知した後も、採用担当の仕事は終わりません。むしろ、ここからが正念場です。優秀な人材ほど複数の企業から内定を得ていることが多く、いかにして自社を選んでもらうか、内定承諾率を高めるためのフォロー活動が極めて重要になります。

具体的なフォロー施策としては、以下のようなものが挙げられます。

- 内定者懇親会: 内定者同士や先輩社員と交流する機会を設け、入社後のイメージを膨らませてもらう。

- 個別面談: 内定者の不安や疑問を解消するため、人事や配属予定先の社員と個別に話す機会を設定する。

- 定期的な情報提供: 社内報やプレスリリースなどを定期的に送り、会社の最新情報を共有する。

- オファー面談: 給与や待遇などの条件面を丁寧に説明し、納得感を持って入社してもらうための面談。

こうしたきめ細やかなフォローを通じて、内定者の入社へのモチベーションを維持し、内定辞退を防ぎます。

入社手続き

内定者が無事に入社承諾してくれたら、最後は入社に向けた事務手続きです。雇用契約書の締結、社会保険や雇用保険の加入手続き、給与振込口座の確認、必要書類(年金手帳、マイナンバーなど)の回収といった、労務関連の業務を行います。多くの場合、労務担当と連携しながら進めますが、入社者に不備なくスムーズに手続きを案内することも、採用担当の最後の重要な役割です。

新卒採用と中途採用の違い

採用担当の仕事は、対象が「新卒」か「中途」かによって、そのスケジュール感や手法が大きく異なります。

新卒採用の年間スケジュール例

新卒採用は、ポテンシャルを重視した採用であり、多くの企業が一斉に活動を開始するため、年間のスケジュールがある程度定型化されています。

| 時期 | 主な活動内容 |

|---|---|

| 前年 6月~9月 | 次年度の採用戦略・計画立案、採用コンセプト決定、予算策定 |

| 前年 10月~2月 | インターンシップの企画・実施、採用サイト・パンフレットなどの広報物制作、求人媒体の選定 |

| 3月~5月 | 広報活動解禁、会社説明会の実施、エントリーシート受付、書類選考、適性検査 |

| 6月~9月 | 選考活動解禁、面接(複数回)、内定出し |

| 10月~3月 | 内定式、内定者研修・懇親会などのフォロー活動 |

| 4月 | 入社式、新入社員研修 |

※上記は経団連の指針に沿った一般的なスケジュール例ですが、近年は通年採用や早期選考を行う企業も増えています。

中途採用の年間スケジュール例

中途採用は、欠員補充や事業拡大など、企業のニーズに応じて発生するため、通年で採用活動が行われるのが一般的です。特定の繁忙期はありますが、常に採用市場の動向を注視し、機動的に動く必要があります。

| フェーズ | 主な活動内容 | 期間 |

|---|---|---|

| 計画・募集 | 現場からの求人要件ヒアリング、求人票作成、採用手法の選定、募集開始 | 約1~2週間 |

| 母集団形成 | 求人媒体での応募受付、人材紹介会社からの紹介、ダイレクトリクルーティングでのスカウト活動 | 約2~4週間 |

| 選考 | 書類選考、面接(2~3回)、リファレンスチェック | 約2~4週間 |

| 内定・入社 | 内定通知、条件交渉、内定者フォロー、入社手続き | 約1~2ヶ月 |

中途採用は、候補者が在職中であることが多いため、面接日程の調整や、退職交渉期間を考慮した入社時期の設定など、新卒採用とは異なる配慮が求められます。

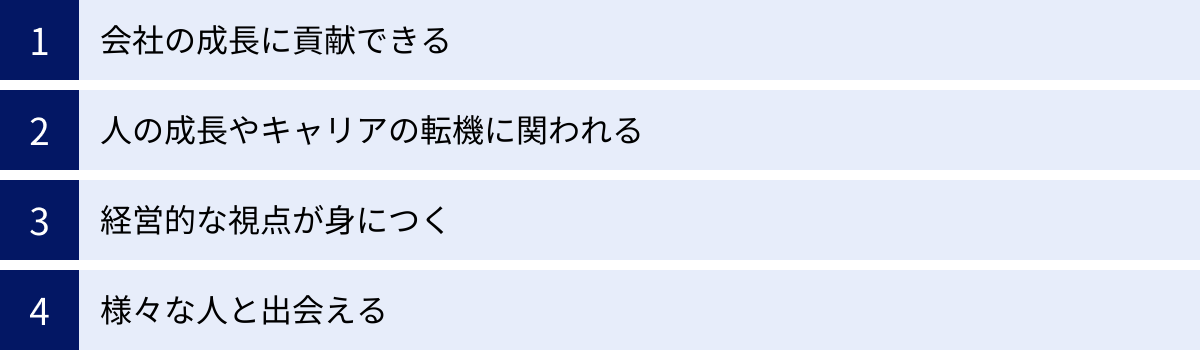

採用担当の仕事のやりがい

採用担当は、プレッシャーや多忙さと隣り合わせの仕事ですが、それを上回る大きなやりがいや魅力があります。企業の未来を創り、人の人生に深く関わるこの仕事ならではの喜びについて解説します。

会社の成長に貢献できる

採用担当の最大のやりがいは、自らの働きが会社の成長にダイレクトに繋がることを実感できる点にあります。企業にとって「人」は最も重要な経営資源です。どんなに優れたビジネスモデルや技術があっても、それを動かし、発展させるのは「人」に他なりません。

採用担当は、事業戦略を実現するために不可欠なキーパーソンや、将来のリーダー候補を見つけ出し、会社に迎え入れる役割を担います。例えば、新規事業立ち上げのために採用したエンジニアが画期的なプロダクトを開発したり、営業部門の強化のために採用したマネージャーがチームの売上を倍増させたりと、自身が採用に関わった人材が目覚ましい活躍を見せた時、それは採用担当にとって何物にも代えがたい喜びとなります。

採用活動は経営戦略と密接に結びついているため、採用担当は必然的に経営層や各事業部のトップと対話する機会が多くなります。会社のビジョンや課題を直接聞き、それを解決するための人材戦略を共に考えるプロセスを通じて、「会社を動かしている」という強い当事者意識と手応えを感じることができます。単なるオペレーターではなく、経営のパートナーとして会社の未来を創っているという実感こそ、この仕事の醍醐味と言えるでしょう。

人の成長やキャリアの転機に関われる

採用担当は、企業の成長だけでなく、一人の人間の成長や人生の大きな転機に立ち会えるという、非常にユニークで価値のある経験ができます。転職や就職は、その人の人生を大きく左右する重要な決断です。採用担当は、その決断のプロセスに深く関わり、候補者のキャリアを後押しする存在となります。

面接を通じて、候補者がこれまで培ってきた経験やスキル、将来の夢やキャリアプランに真摯に耳を傾け、その人が自社で働くことでどのように成長し、自己実現を達成できるかを共に考えます。時には、候補者自身も気づいていなかった強みや可能性を発見し、それを引き出すこともあります。

「あなたと話して、この会社で挑戦したいという気持ちが強くなりました」と候補者から言われた時や、採用した社員が数年後に生き生きと活躍し、「あの時、入社を決めて本当に良かったです」と感謝された時、人の人生にポジティブな影響を与えられたという深い満足感を得られます。

また、採用プロセスを通じて、候補者一人ひとりの多様な価値観や人生経験に触れることは、採用担当者自身の視野を広げ、人間的な成長を促してくれます。企業の代表としてだけでなく、一人の人間として候補者と向き合うことで得られる信頼関係や感動は、この仕事ならではの特別な報酬です。

経営的な視点が身につく

採用担当の仕事は、一見すると人と接する業務が中心に見えますが、その根幹には常に経営的な視点が求められます。この経験を通じて、ビジネスパーソンとして極めて価値の高い「経営的視点」を養うことができます。

採用計画は、前述の通り、全社の経営戦略や事業計画と直結しています。計画を立案する過程で、自社のビジネスモデル、収益構造、市場における競争環境、今後の成長戦略などを深く理解する必要があります。「なぜ今、このポジションが必要なのか」「この人材を採用することで、どのような経営的インパクトが期待できるのか」を常に考え、説明責任を果たすことが求められるのです。

また、採用活動には多額のコストがかかります。求人広告費、人材紹介会社への成功報酬、採用イベントの出展料など、採用予算は決して小さくありません。採用担当は、限られた予算の中で最大限の成果を出すため、常に費用対効果(ROI)を意識しなければなりません。 どの採用チャネルが最もコスト効率が良いか、採用単価(一人採用するのにかかった費用)は適切か、といったデータを分析し、戦略を改善していくプロセスは、まさにミニ経営そのものです。

このような経験を積むことで、単に人を見るだけでなく、事業や組織、財務といった複数の視点から物事を捉える力が自然と身につき、将来的に経営企画や事業開発といったキャリアに進む上でも大きな強みとなります。

様々な人と出会える

採用担当は、社内外の非常に多くの人々と関わる仕事です。この多様な人々との出会いは、知的な刺激に満ちており、自身の見聞を広げる絶好の機会となります。

社内では、経営トップから各事業部の責任者、現場の第一線で働く社員まで、あらゆる階層・職種の人々と連携します。それぞれの立場から見た会社の課題や魅力を聞くことで、組織全体を俯瞰的に理解することができます。

社外では、多種多様なバックグラウンドを持つ候補者と日々対話します。自分がこれまで関わったことのない業界の出身者や、専門的なスキルを持つ技術者、グローバルな経験を持つ人材など、彼らの話は新しい知識や価値観をもたらしてくれます。さらに、人材紹介会社のエージェント、求人媒体の担当者、大学のキャリアセンターの職員など、採用エコシステムを構成する様々なプロフェッショナルとの人脈も広がります。

こうした出会いを通じて、コミュニケーション能力や調整能力が磨かれるのはもちろんのこと、多様性を受け入れる柔軟な思考や、幅広い人的ネットワークを築くことができます。これは、採用担当という職種を超えて、あらゆるビジネスシーンで役立つ貴重な財産となるでしょう。

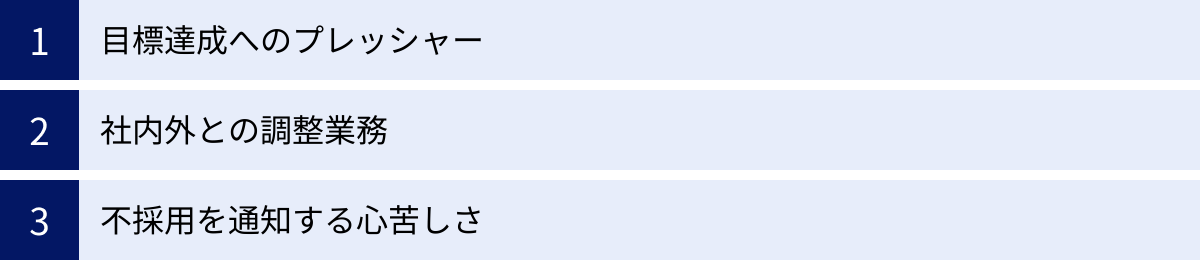

採用担当の仕事で大変なこと・厳しさ

多くのやりがいに満ちた採用担当の仕事ですが、その裏側には特有の大変さや厳しさも存在します。この仕事を目指す上で、ポジティブな側面だけでなく、困難な側面も理解しておくことは非常に重要です。

目標達成へのプレッシャー

採用担当の仕事は、採用人数や採用コスト(採用単価)、内定承諾率といった明確なKPI(重要業績評価指標)が設定されることがほとんどです。これらの数値目標は、事業計画の達成に直結するため、常にその達成に向けた強いプレッシャーにさらされます。

特に、労働市場が「売り手市場(求職者有利)」に傾くと、優秀な人材の獲得競争は激化し、計画通りに採用を進めるのが非常に困難になります。いくら魅力的な求人を出しても応募が集まらなかったり、優秀な候補者にアプローチしても他社に競り負けてしまったりすることは日常茶飯事です。

「事業拡大のために、今月末までに即戦力エンジニアを3名採用しなければならない」といった厳しいミッションを背負い、日々数字に追われる中で、思うように成果が出ない時の精神的な負担は決して小さくありません。経営層や現場部門からの「採用はまだか」というプレッシャーを感じながら、粘り強く活動を続ける精神的なタフさが求められます。目標未達が事業の遅延に直結しかねないという責任の重さは、この仕事の厳しさの根源にあると言えるでしょう。

社内外との調整業務

採用担当は、社内外の様々なステークホルダー(利害関係者)のハブとなる役割を担うため、膨大な量の調整業務が発生します。 この調整業務の複雑さと量が、採用担当の仕事を大変にする大きな要因の一つです。

【社内調整の例】

- 経営層との調整: 採用計画や予算について合意形成を図り、定期的に進捗を報告する。

- 現場部門との調整: 求める人物像のすり合わせ(これが最も難航することも多い)、面接官のアサイン、面接日程の調整、選考結果のフィードバックの回収など。現場担当者は通常業務で忙しいため、協力依頼やスケジュール調整は骨が折れる作業です。

- 他部門との連携: 内定者の処遇決定のための人事(労務・企画)部門との調整、入社手続きに関する総務部門との連携など。

【社外調整の例】

- 候補者との調整: 説明会や面接の日程調整、選考結果の連絡、内定後の条件交渉、入社意思の確認など、数十人、数百人の候補者と同時並行でコミュニケーションを取る必要があります。

- 人材紹介会社との調整: 求人内容の正確な伝達、候補者推薦の依頼、選考進捗の共有、フィー(手数料)の交渉など。

- 求人媒体担当者との調整: 求人広告の原稿内容のすり合わせ、掲載スケジュールの管理など。

これらの調整業務は、関係者の都合や意向が複雑に絡み合うため、一筋縄ではいかないことが多々あります。全員の合意を取り付け、物事を前に進めるためには、高いコミュニケーション能力と粘り強い交渉力、そして優れたマルチタスク処理能力が不可欠です。日々、数多くのメールや電話に対応し、スケジュール調整に追われるのが採用担当の日常であり、これが大きなストレスとなることもあります。

不採用を通知する心苦しさ

採用活動において、内定を出すことができるのはごく一部の候補者のみです。つまり、採用担当は、その他大多数の候補者に対して「不採用」という厳しい結果を通知する役割を担わなければなりません。

自社に興味を持ち、時間と労力をかけて応募してくれた候補者に対して、その期待に応えられないことを伝えるのは、精神的に非常に辛い業務です。特に、最終面接まで進んだ優秀な候補者や、面接で深く語り合い、人柄に魅力を感じた候補者に対して不採用を告げる際には、大きな心苦しさを伴います。

この時、採用担当は企業の「顔」としての役割を忘れてはなりません。たとえ不採用であったとしても、候補者が「この会社は誠実に対応してくれた」と感じられるような、丁寧で配慮のあるコミュニケーションが求められます。 不適切な対応は、企業の評判を損なう「採用CX(候補者体験)」の低下に繋がりかねません。SNSなどで悪い評判が拡散されるリスクもあります。

なぜ不採用になったのか、その理由を尋ねられることもありますが、具体的な理由を伝えるのは非常にデリケートな問題であり、角が立たないように言葉を選びながら、誠実に対応する必要があります。この「お断りする」という行為が、採用担当の仕事において最も精神的なエネルギーを消耗する部分の一つであることは間違いないでしょう。

採用担当に求められるスキル

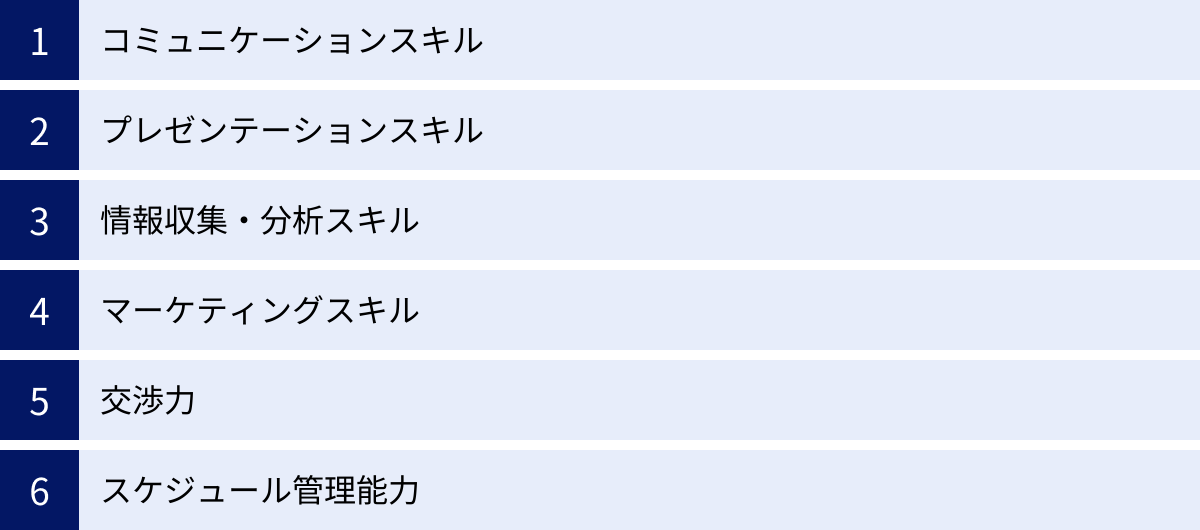

採用担当は、企業の未来を左右する重要なポジションであり、その業務を遂行するためには多岐にわたる専門的なスキルが求められます。ここでは、優れた採用担当者になるために不可欠なスキルを6つに分けて詳しく解説します。

コミュニケーションスキル

採用担当にとって、コミュニケーションスキルは全ての業務の土台となる最も重要な能力です。このスキルは、単に「話がうまい」ということではありません。「聞く力」「伝える力」「調整する力」の3つの要素から成り立っています。

- 傾聴力(聞く力): 面接において、候補者がリラックスして本音を話せるような雰囲気を作り出し、その言葉の裏にある価値観やポテンシャル、懸念点などを深く引き出す力です。相手の話を遮らず、相槌や質問を効果的に使いながら、真の姿を理解しようとする姿勢が求められます。

- 説明力(伝える力): 自社のビジョンや事業の魅力、仕事のやりがいなどを、候補者の心に響く言葉で具体的に伝える力です。抽象的な言葉ではなく、具体的なエピソードやデータを交えながら、候補者が「この会社で働きたい」と思えるような動機付けを行う能力が重要です。

- 対人折衝能力(調整する力): 前述の通り、採用担当は社内外の多くの関係者の間に立つ調整役です。現場部門が求める要件と、採用市場で獲得可能な人材とのギャップを埋めたり、候補者の希望条件と会社の提示条件をすり合わせたりと、異なる利害を調整し、合意形成へと導く粘り強い交渉力が不可欠です。

これら3つの力を駆使して、候補者、現場、経営層といった関係者全員と良好な関係を築き、採用プロセスを円滑に進めることが、採用担当のコアスキルと言えます。

プレゼンテーションスキル

会社説明会や面接の場は、採用担当にとって自社をアピールするプレゼンテーションの舞台です。大勢の候補者の前で、あるいは一対一の対話の中で、企業の魅力を効果的に伝え、聴衆の心を掴むプレゼンテーションスキルが求められます。

パワーポイントなどの資料をただ読み上げるだけでは、候補者の心は動きません。企業のストーリーを情熱的に語り、働くことの楽しさや厳しさをリアルに伝えることで、候補者の共感を引き出し、入社意欲を高めることができます。身振り手振りや声のトーン、視線の配り方といった非言語的な要素も、メッセージの伝わり方を大きく左右します。

また、プレゼンテーションは一方的な情報伝達ではありません。質疑応答の時間を設け、参加者からの質問に的確かつ誠実に答えることで、双方向のコミュニケーションを創出し、企業の透明性や信頼性を示すことも重要なスキルの一部です。

情報収集・分析スキル

現代の採用活動は、勘や経験だけに頼るものではなく、データに基づいた科学的なアプローチが不可欠です。「採用マーケティング」や「HR Tech」といった言葉が示すように、採用もデータドリブンで進める時代になっています。

- 情報収集力: 労働市場の最新トレンド、競合他社の採用動向、新しい採用手法やツールの情報、有効求人倍率などのマクロデータなど、自社の採用戦略に影響を与えるあらゆる情報を常にキャッチアップする力が必要です。Webメディア、業界レポート、セミナーなど、多様な情報源から有益なインプットを続ける姿勢が求められます。

- データ分析力: 応募数、書類選考通過率、面接通過率、内定承諾率、採用チャネルごとの費用対効果(ROI)といった自社の採用活動に関するデータを収集・分析し、課題を特定して改善策を立案する能力です。例えば、「特定の求人媒体からの応募者の面接通過率が低い」というデータが得られれば、「ターゲット層と媒体が合っていないのではないか」「求人票の訴求内容を見直すべきではないか」といった仮説を立て、次のアクションに繋げることができます。Excelやスプレッドシート、ATS(採用管理システム)などを使いこなし、データを可視化・分析するスキルは、今や採用担当の必須能力です。

マーケティングスキル

優秀な人材の獲得競争が激化する中で、「候補者に選ばれる」ためのマーケティング視点が非常に重要になっています。採用活動を、自社という「製品」を、候補者という「顧客」に売り込むマーケティング活動として捉える考え方です。

- 採用ブランディング: 「この会社で働くと、こんなに成長できそうだ」「この会社は社会に貢献していて魅力的だ」といったポジティブなイメージを候補者に持ってもらうための活動です。採用サイトやオウンドメディア、SNSなどを通じて、自社のカルチャーや働く社員の姿、ビジョンなどを一貫したメッセージで発信し、ファンを増やしていきます。

- 候補者体験(Candidate Experience)の向上: 候補者が自社を認知してから、応募、選考、内定に至るまでの一連の接点において、良質な体験を提供することです。迅速で丁寧なコミュニケーション、分かりやすい選考プロセス、有意義な面接などを通じて、「この会社は候補者を大切にしてくれる」という印象を与え、志望度を高めます。

- コンテンツ作成能力: 候補者の心に響く求人票のライティング、スカウトメールの文面作成、採用ブログの記事執筆など、ターゲットに合わせたメッセージを的確な言葉で表現する力も求められます。

交渉力

採用プロセスの様々な局面で、交渉力が必要とされます。特に、最終段階における候補者との条件交渉は、採用の成否を分ける重要な場面です。

候補者の希望年収や処遇と、会社が提示できる条件との間にギャップがある場合、一方的に会社の都合を押し付けるのではなく、候補者のスキルや経験の価値を正しく評価し、会社の給与テーブルや他の社員との公平性を鑑みながら、双方が納得できる着地点を探る必要があります。そのためには、自社の報酬制度や評価制度を深く理解していることが大前提となります。

また、人材紹介会社との間でも、紹介手数料の料率交渉や、候補者の推薦に関する条件交渉などが発生します。自社の利益を確保しつつ、パートナーとして良好な関係を維持するための、戦略的な交渉スキルが求められます。

スケジュール管理能力

採用担当は、新卒採用と中途採用、複数のポジションの採用活動を同時並行で進めることが常です。数多くのタスクと締め切りを正確に管理し、プロジェクト全体を遅延なく推進する高度なスケジュール管理能力が不可欠です。

新卒採用であれば、数ヶ月から1年以上にわたる長期間のスケジュールを管理し、各フェーズで必要な準備を計画的に進める必要があります。中途採用では、複数の候補者、複数の面接官の予定をパズルのように組み合わせ、スピーディーに選考を進めなければなりません。

Googleカレンダーや各種タスク管理ツール、ATS(採用管理システム)などを効果的に活用し、膨大な情報を整理・管理する能力は、日々の業務を効率的にこなし、ストレスを軽減するためにも極めて重要です。優先順位を判断し、計画的にタスクを処理していく能力がなければ、採用担当の仕事はすぐにパンクしてしまうでしょう。

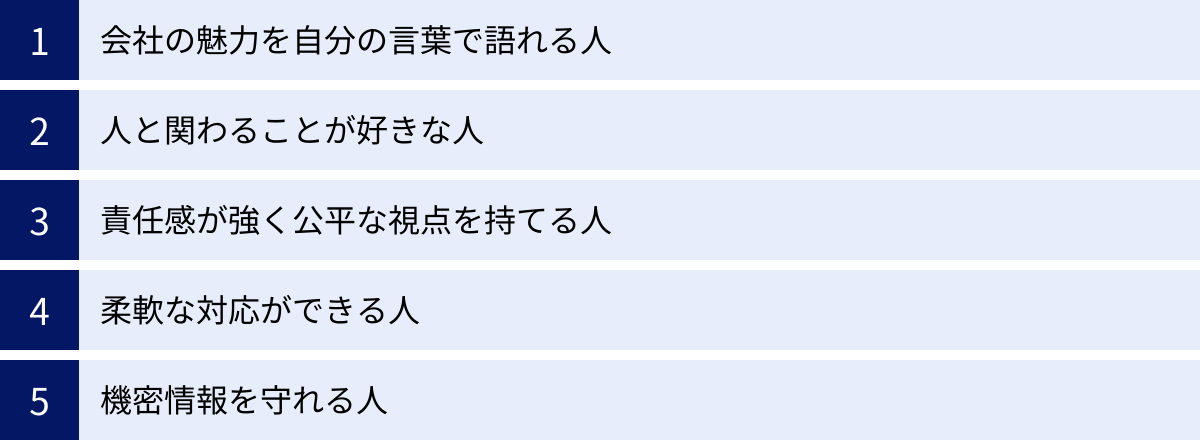

採用担当に向いている人の特徴

採用担当は、専門的なスキルだけでなく、その人自身の特性や価値観も大きく影響する仕事です。どのような人が採用担当として活躍できるのか、その特徴を5つの観点から解説します。

会社の魅力を自分の言葉で語れる人

採用担当は、会社の「スポークスパーソン(代弁者)」です。候補者に対して、自社の魅力を伝え、入社意欲を高めることが重要なミッションとなります。そのため、何よりもまず、自分自身が会社の理念や事業、文化、そして働く人々のことを心から好きであり、誇りに思っていることが大前提となります。

パンフレットやウェブサイトに書かれているような表面的な言葉をなぞるだけでは、候補者の心には響きません。「この会社の製品が、社会のこんな課題を解決しているんです」「私は、この会社の『挑戦を歓迎する』という文化のおかげで、こんな成長ができました」といったように、自分自身の経験や感情に基づいた「生きた言葉」で語れることが重要です。

自社へのエンゲージメント(愛着や貢献意欲)が高く、その魅力を熱意を持って語れる人は、自然と候補者を惹きつけ、信頼関係を築くことができます。会社のファンであり、そのファンを増やすことに喜びを感じられる人は、採用担当に非常に向いていると言えるでしょう。

人と関わることが好きな人

採用担当の仕事は、日々、多種多様な人々と出会い、対話し、関係を築いていくことが中心です。候補者はもちろん、社内の経営層や現場社員、人材紹介会社のエージェントなど、関わる人の幅は非常に広いです。

そのため、初対面の人と話すことに物怖じせず、相手に対して純粋な興味や関心を持てることは、採用担当にとって不可欠な資質です。人のキャリアや人生観、価値観に耳を傾けることに喜びを感じ、一人ひとりの個性や可能性を尊重できる人は、候補者からも信頼されやすいでしょう。

逆に、人とコミュニケーションを取ることにストレスを感じたり、多くの人と関わるのが苦手だったりする人にとっては、採用担当の仕事は精神的に大きな負担となる可能性があります。人と深く関わり、その人の成長や成功を支援することにやりがいを感じられる「世話好き」な一面がある人は、この仕事で大きな満足感を得られるはずです。

責任感が強く公平な視点を持てる人

採用担当は、会社の未来を担う人材を見極めるという、非常に重い責任を背負っています。その採用判断一つが、事業の成否や組織文化の形成に大きな影響を与えかねません。したがって、「会社の未来は自分の双肩にかかっている」という強い責任感と当事者意識を持っていることが不可欠です。

同時に、採用選考においては、極めて高い公平性と客観性が求められます。面接では、候補者の経歴や学歴、あるいは自分との相性といった個人的な感情や偏見(アンコンシャス・バイアス)に流されることなく、あらかじめ設定された客観的な評価基準に基づいて、全ての候補者をフラットに評価しなければなりません。

例えば、「自分と同じ大学出身だから」「話が弾んだから」といった理由で評価を甘くすることは、組織にとって最適な人材選択を歪めるだけでなく、他の候補者に対する不公平にも繋がります。常に冷静かつ多角的な視点を持ち、私情を挟まずに公正な判断を下せる倫理観の高さが、採用担当には強く求められます。

柔軟な対応ができる人

採用活動は、計画通りに進むことの方が稀です。採用市場は常に変動しており、予期せぬ事態が次々と発生します。

- 突然の景気変動で、採用計画が凍結・縮小される。

- 本命だった候補者から、内定承諾の直前で辞退の連絡が来る。

- 予定していた採用手法では、全く応募が集まらない。

- 面接官が急遽欠席になり、代役を探さなければならない。

こうした不測の事態に直面した時、パニックに陥ったり、落ち込んだりするのではなく、冷静に状況を分析し、次善の策を迅速に考え、実行に移せる柔軟性が非常に重要です。

また、従来の手法に固執せず、常に新しい採用トレンドやツールにアンテナを張り、自社に取り入れることを厭わないフットワークの軽さも求められます。「これまでのやり方」が通用しなくなった時に、SNS採用やリファラル採用の強化など、新しい打ち手を次々と試せる柔軟な思考が、厳しい採用競争を勝ち抜くための鍵となります。

機密情報を守れる人

採用担当は、業務上、極めて高いレベルの機密情報に触れる機会が非常に多いポジションです。

- 候補者の個人情報: 氏名、連絡先、経歴、年収、家族構成など、プライバシーに関わる情報。

- 社内の人事情報: 従業員の評価、給与、異動情報、退職予定者の情報など。

- 経営情報: 未公表の新規事業計画や、M&Aに関する情報など。

これらの情報は、一度漏洩すると、個人のプライバシーを侵害するだけでなく、企業の信用を著しく損ない、法的な問題に発展する可能性もあります。そのため、採用担当には、鉄壁の守秘義務を遵守する高い倫理観とコンプライアンス意識が絶対条件として求められます。

口が堅く、情報の取り扱いに細心の注意を払えることはもちろん、オフィスでの会話や資料の管理、PCのセキュリティ対策など、日常業務のあらゆる場面で情報漏洩のリスクを意識し、適切な行動を取れる人でなければ、採用担当の職責を全うすることはできません。

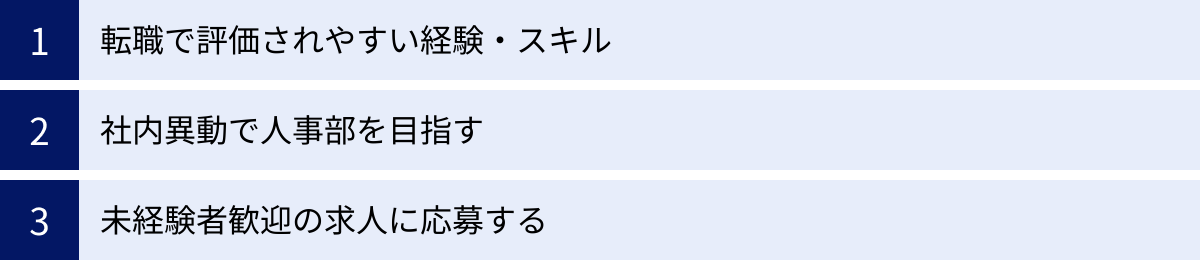

未経験から採用担当になるには?

採用担当は専門職ですが、必ずしも人事経験者でなければなれないわけではありません。異業種・異職種での経験を活かして、未経験から採用担当へとキャリアチェンジすることは十分に可能です。ここでは、そのための具体的な方法を3つご紹介します。

転職で評価されやすい経験・スキル

採用担当の求人に応募する際に、未経験者であっても、これまでの経験の中で採用業務と親和性の高いスキルをアピールすることができれば、高く評価される可能性があります。特に、以下の3つの経験は採用担当へのキャリアチェンジにおいて有利に働くことが多いです。

営業・販売の経験

営業職や販売職は、採用担当と求められるスキルセットに多くの共通点があります。

- 目標達成意欲: 売上目標や契約件数といったKPIを追いかける経験は、採用人数や採用単価といった目標達成へのプレッシャーに耐え、成果を出す上で直接的に活かせます。

- 対人折衝能力: 顧客のニーズをヒアリングし、自社の商品やサービスの魅力を伝えて契約に結びつけるプロセスは、候補者の志向を理解し、自社の魅力を伝えて入社へと導く採用活動と酷似しています。

- プレゼンテーション能力: 顧客への提案や商談で培ったプレゼンスキルは、会社説明会や面接で候補者の心を掴む上で大きな武器になります。

「個人や法人を相手に、信頼関係を築き、目標を達成してきた」という実績は、未経験者であっても採用担当としてのポテンシャルを示す強力なアピール材料となります。

人材業界での実務経験

人材紹介会社でキャリアアドバイザー(求職者担当)やリクルーティングアドバイザー(企業担当)として働いた経験は、採用担当への最もスムーズなキャリアパスの一つと言えるでしょう。

- キャリアアドバイザー: 多くの求職者のキャリア相談に乗り、転職を支援してきた経験を通じて、面談スキルやキャリアに関する深い知識が身についています。候補者の立場を深く理解できるため、候補者体験の向上に貢献できます。

- リクルーティングアドバイザー: 多くの企業の採用課題をヒアリングし、人材提案を行ってきた経験を通じて、採用市場の動向や様々な企業の採用手法に精通しています。

人材業界の経験者は、採用に関する一連のプロセスを熟知しており、即戦力として期待されやすいため、事業会社の採用担当への転職において非常に有利です。

広報・マーケティングの経験

近年の「採用マーケティング」というトレンドを背景に、広報やマーケティングの経験も高く評価されるようになっています。

- 企業の魅力発信: プレスリリースの作成やメディアリレーションズ、SNS運用などを通じて、企業の魅力を外部に発信してきた経験は、採用ブランディング活動に直結します。

- ターゲット設定と分析: ターゲット顧客を設定し、そのインサイトを分析してコミュニケーション戦略を立てるスキルは、採用ペルソナを設定し、効果的なアプローチ方法を考える上で非常に役立ちます。

「自社のファンを増やし、エンゲージメントを高めてきた」という経験は、候補者に選ばれるための戦略を立案・実行する能力のアピールに繋がります。

社内異動で人事部を目指す

現在所属している会社で採用担当になりたい場合は、社内の公募制度や自己申告制度などを活用して、人事部への異動を目指すのが最も現実的なルートです。

まずは、現在の部署でしっかりと実績を出すことが何よりも重要です。その上で、採用担当に必要なスキル(コミュニケーション能力、調整能力、目標達成意欲など)を日々の業務の中で意識的に磨き、アピールできるように準備しておきましょう。

また、積極的に採用活動に関心があることを示すのも効果的です。例えば、自部署に配属される新入社員のメンターを率先して引き受けたり、知人・友人を紹介するリファラル採用に協力したり、採用イベントに現場社員として登壇したりと、「採用」というキーワードで会社に貢献する姿勢を見せることで、人事部や上司の目に留まりやすくなります。日頃から人事部のメンバーと良好な関係を築いておくことも、異動のチャンスを掴む上で助けになるでしょう。

未経験者歓迎の求人に応募する

第二新卒や20代の若手層であれば、「未経験者歓迎」や「ポテンシャル採用」を謳っている求人にチャレンジするのも一つの方法です。

特に、成長段階にあるベンチャー企業や中小企業では、人事部門がまだ確立されておらず、一から組織を作っていくフェーズにあることが多いため、経験よりも意欲やポテンシャルを重視して採用する傾向があります。最初は採用アシスタントとして、日程調整や事務手続きといったサポート業務からスタートし、徐々に企画や面接といったコア業務へとステップアップしていくキャリアパスが考えられます。

最初は大変かもしれませんが、少数精鋭の組織であれば、早い段階から裁量権を持って幅広い業務を経験できる可能性も高く、短期間で急成長できるチャンスがあります。まずはアシスタントでも良いので、採用の世界に足を踏み入れ、実務経験を積むことが重要です。

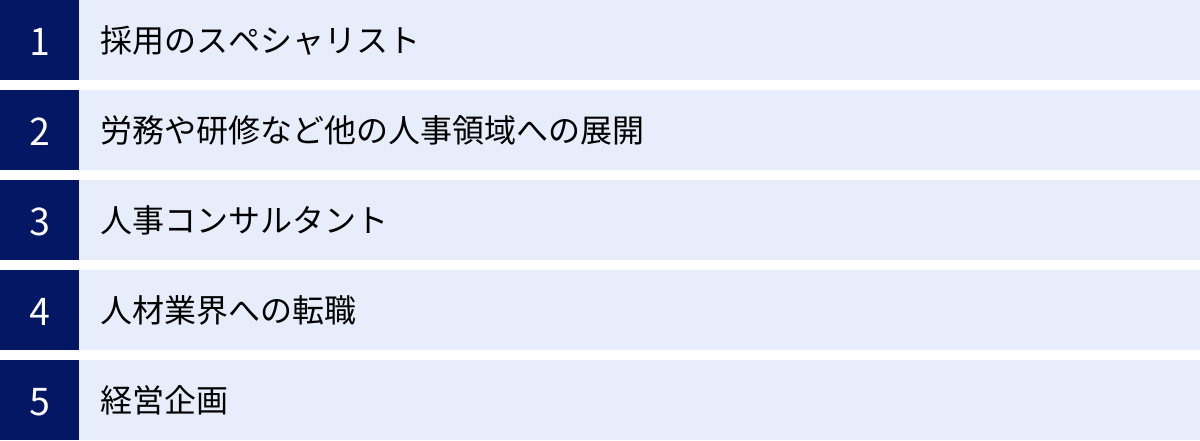

採用担当のキャリアパス

採用担当として経験を積んだ後には、どのようなキャリアの可能性があるのでしょうか。採用のプロフェッショナルとして道を究めるだけでなく、その経験を活かして多様なキャリアを築くことが可能です。

採用のスペシャリスト

最も王道なキャリアパスは、採用業務を極め、その道のスペシャリストとしてキャリアアップしていく道です。

採用担当として現場で経験を積んだ後、採用チームのリーダーやマネージャーへと昇進し、チーム全体の戦略立案やメンバーのマネジメントを担います。ダイレクトリクルーティングや採用ブランディング、アナリティクス(データ分析)など、特定の領域で高い専門性を身につけることも可能です。

さらにその先には、採用だけでなく、育成、配置、評価、制度設計といった人事領域全体を統括する人事部長や、経営陣の一員として人的資本の観点から企業経営に参画するCHRO(Chief Human Resource Officer:最高人事責任者)といったポジションを目指すことができます。採用のプロフェッショナルとしてのキャリアは、企業の根幹を支える非常にやりがいの大きい道です。

労務や研修など他の人事領域への展開

採用は人事機能の一部です。採用という「入口」のプロになった後、社員の入社後のキャリアに関わる他の人事領域へとキャリアを広げていくことも可能です。

- 人材開発・研修: 採用した人材が組織で活躍・成長できるよう、研修プログラムの企画・実施や、キャリア開発支援を担います。採用時に見立てたポテンシャルを、入社後にどう開花させるかという、一貫した人材戦略に携わることができます。

- 労務: 給与計算や社会保険、福利厚生といった、社員が安心して働くための基盤を支える業務です。採用時に説明した労働条件を、入社後に確実に履行する責任を担います。法律に関する専門知識が身につきます。

- 人事企画・制度設計: 企業のビジョンに基づき、人事評価制度や報酬制度、等級制度などを設計・改定する、人事の根幹を担う仕事です。採用で得た経営的視点や組織への深い理解が活かせます。

ジョブローテーション制度などを活用してこれらの領域を経験することで、人事全般のゼネラリストとしてのキャリアを築くことができます。

人事コンサルタント

事業会社で培った採用成功・失敗の経験や、組織課題に関する知見を活かし、外部の専門家として、様々な企業の採用課題や組織課題の解決を支援する人事コンサルタントへの転身も魅力的なキャリアパスです。

特定の業界や職種の採用に強みを持つコンサルタントや、採用ブランディング、組織開発などを専門とするコンサルタントなど、自身の得意領域を活かして活躍できます。一つの会社に留まらず、多様な企業の課題に挑戦したいという志向を持つ人に向いています。

人材業界への転職

事業会社の採用担当としての経験は、人材業界で非常に高く評価されます。「採用する側」の視点や課題感を熟知しているため、より顧客(企業・求職者)に寄り添った質の高いサービスを提供できるからです。

- 人材紹介会社: キャリアアドバイザーとして求職者のキャリア支援を行ったり、リクルーティングアドバイザーとして企業の採用成功を支援したりします。

- 求人広告媒体: 企業の採用課題を解決するための広告企画やソリューション営業を担います。

- HR Tech企業: ATS(採用管理システム)やダイレクトリクルーティングサービスなどを提供する企業で、プロダクト開発やカスタマーサクセスなどに携わります。

経営企画

採用担当は、経営戦略を深く理解し、事業部門と密に連携しながら仕事を進めます。この過程で培われた経営的視点、事業理解力、組織を俯瞰する能力は、経営企画部門で大いに活かすことができます。

経営企画では、中期経営計画の策定、新規事業の立案、M&Aの検討など、よりマクロな視点から会社の未来を創る仕事に携わります。「ヒト(人事)」の視点だけでなく、「モノ(事業)」「カネ(財務)」の視点も取り入れ、より高次元での企業戦略に関わっていくキャリアです。

採用担当の転職に役立つ資格

採用担当の仕事に就くために、必須となる資格は特にありません。実務経験やスキル、人柄が重視される傾向にあります。しかし、特定の資格を取得しておくことで、採用に関連する専門知識を持っていることの証明となり、未経験からの転職やキャリアアップにおいて有利に働く場合があります。

国家資格キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントは、個人の適性や職業経験に応じて、その人に合った職業選択やキャリアプランの設計を支援する専門家です。2016年に国家資格化されました。

この資格を取得する過程で、キャリア理論、カウンセリング技法、労働市場や関連法規に関する幅広い知識を体系的に学ぶことができます。これらの知識は、面接において候補者のキャリアに関する悩みや志向を深く理解し、的確なアドバイスをする上で非常に役立ちます。

「候補者のキャリアに真摯に寄り添う姿勢」を客観的に示すことができるため、候補者からの信頼を得やすくなるだけでなく、採用担当としての専門性をアピールする上で大きな強みとなります。特に、候補者一人ひとりと深く向き合うことが求められる中途採用において、その価値はより高まります。

(参照:厚生労働省 キャリアコンサルタントになりたい方へ)

メンタルヘルス・マネジメント検定

メンタルヘルス・マネジメント検定は、働く人々の心の健康管理(メンタルヘルス・マネジメント)に関する知識や対処法を習得するための検定試験です。大阪商工会議所が主催しています。

採用担当者は、候補者のストレス耐性を見極めたり、入社後の社員が心身ともに健康に働ける環境を提供したりする上で、メンタルヘルスに関する正しい知識を持っていることが望まれます。この資格は、組織の活力向上と生産性向上に貢献できる人材であることの証明になります。

特に、管理職向けのⅠ種(マスターコース)や、人事担当者向けのⅡ種(ラインケアコース)を取得しておけば、採用面接時の見極めだけでなく、内定者フォローや入社後のオンボーディング(定着支援)においても、専門的な観点からサポートできるようになります。従業員のメンタルヘルス対策は企業の重要な責務となっており、この分野の知識を持つ人材の需要は高まっています。

(参照:メンタルヘルス・マネジメント®検定試験 公式サイト)

マイナンバー実務検定

マイナンバー実務検定は、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関する正しい知識と、実務における適切な取り扱い方法を証明するための検定です。

採用担当は、内定者や新入社員からマイナンバーを収集し、管理する役割を担うことがあります。マイナンバーは極めて機密性の高い特定個人情報であり、その取り扱いには厳格なルールが定められています。

この資格を取得することで、マイナンバー法や関連ガイドラインを正しく理解し、コンプライアンスを遵守して業務を遂行できる能力があることをアピールできます。 採用業務だけでなく、労務管理全般において役立つ知識であり、個人情報の取り扱いに対する高い意識を持っていることの証明にも繋がります。企業の信頼性を担保する上で、こうした法務知識は非常に重要です。

(参照:マイナンバー実務検定 公式サイト)