現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長を遂げるためには、優秀な人材の獲得が不可欠です。しかし、労働人口の減少や働き方の多様化により、従来通りの採用手法だけでは、求める人材に出会うことがますます困難になっています。このような状況で注目を集めているのが「採用マーケティング」という考え方です。

本記事では、採用マーケティングの基本的な概念から、具体的な手法、成功に導くためのフレームワーク、そして導入のステップまでを網羅的に解説します。採用活動に課題を感じている人事担当者様はもちろん、経営層の方々にも、これからの時代を勝ち抜くための採用戦略のヒントを提供します。

目次

採用マーケティングとは

採用マーケティングとは、マーケティングの思考や手法を採用活動に応用し、自社が求める人材に対して戦略的にアプローチする一連の活動を指します。具体的には、自社を一つの「商品」、採用候補者を「顧客」と捉え、自社の魅力を効果的に伝え、候補者との良好な関係を築きながら、最終的に入社へと導くことを目指します。

このアプローチでは、単に求人広告を出して応募を待つだけでなく、企業側から能動的に情報を発信し、まだ転職を具体的に考えていない「潜在層」にもアプローチすることで、将来的な候補者の母集団(タレントプール)を形成していく点が大きな特徴です。採用活動を「点」ではなく「線」で捉え、候補者一人ひとりとの長期的な関係構築を重視します。

従来の採用手法との違い

採用マーケティングと従来の採用手法の最も大きな違いは、そのアプローチの方向性と対象範囲にあります。従来の採用は、転職市場にいる「顕在層(今すぐ転職したい人)」を対象に、求人媒体への出稿や人材紹介会社の利用を通じて応募者を「待つ」スタイルが主流でした。これは「待ちの採用」や「守りの採用」とも言えます。

一方、採用マーケティングは、転職潜在層も含めた幅広い層をターゲットとし、企業側から積極的に情報発信を行う「攻めの採用」です。候補者が自社を認知し、興味を持ち、最終的に応募・入社するまでの一連のプロセス(採用ファネル)を設計し、各段階で最適なコミュニケーションを図ります。

| 項目 | 従来の採用手法 | 採用マーケティング |

|---|---|---|

| 主なターゲット | 転職顕在層 | 転職潜在層・顕在層 |

| アプローチ | 受動的(待ち) | 能動的(攻め) |

| 活動の視点 | 短期的(欠員補充) | 中長期的(タレントプール形成) |

| コミュニケーション | 一方向的(求人情報) | 双方向的(SNS、イベントなど) |

| 主なKPI | 応募数、採用人数 | エンゲージメント率、サイトPV数、指名検索数、タレントプール数など |

| 必要なスキル | 面接、交渉スキル | マーケティング、データ分析、コンテンツ制作 |

このように、採用マーケティングは、従来の採用活動にマーケティングの視点を加えることで、より戦略的かつ効果的に人材獲得を目指すアプローチです。例えば、従来の手法が「良い釣り場(求人媒体)に釣り糸を垂らして魚(候補者)がかかるのを待つ」のに対し、採用マーケティングは「自分たちのいる場所に魅力的な池(オウンドメディアやコミュニティ)を作り、魚が自然と集まり、住み着きたくなるように育てる」ようなイメージと考えると分かりやすいかもしれません。

この考え方の根底には、候補者の購買行動の変化があります。インターネットやSNSの普及により、候補者は企業からの一方的な情報だけでなく、企業のウェブサイト、SNS、口コミサイトなど、あらゆる情報源から自律的に情報を収集し、比較検討するようになりました。これは、消費者が商品を購入する際のプロセスと非常によく似ています。だからこそ、企業は候補者が情報収集するあらゆる接点(タッチポイント)で、一貫性のある魅力的な情報を提供し、「この会社で働きたい」と思ってもらうための努力が求められるのです。

採用マーケティングは、単に新しい手法を取り入れることではありません。候補者との向き合い方そのものを変え、企業と個人が対等な立場で相互に理解を深め、最適なマッチングを実現するための思想であると言えるでしょう。

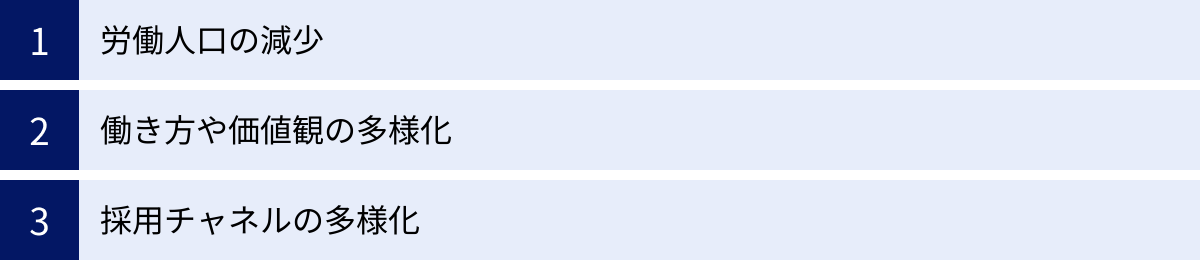

採用マーケティングが注目される3つの背景

なぜ今、多くの企業が採用マーケティングに注目し、導入を進めているのでしょうか。その背景には、日本の労働市場が直面している構造的な変化があります。ここでは、特に重要な3つの背景について詳しく解説します。

① 労働人口の減少

採用マーケティングが不可欠とされる最大の理由は、深刻な労働人口の減少です。日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は加速すると予測されています。

総務省統計局の「労働力調査」によると、2023年の労働力人口は6,929万人であり、長期的に見ると日本の労働市場における人材の供給は先細りしていくことが明らかです。

(参照:総務省統計局 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の概要)

この状況は、採用市場において「候補者の売り手市場」を常態化させ、企業間の人材獲得競争を激化させています。従来のように、求人広告を出せば自然に応募者が集まるという時代は終わりを告げました。限られた人材を複数の企業が奪い合う構図の中で、自社の存在に気づいてもらい、数ある選択肢の中から選ばれるための能動的な働きかけが不可欠になっています。

待っているだけでは、優秀な人材はより魅力的な条件や情報を提供する競合他社に流れてしまいます。そのため、企業は自ら候補者を探し出し、関係を構築し、自社の魅力を粘り強く伝え続ける必要があります。この「探し、惹きつけ、口説く」という一連のプロセスは、まさにマーケティング活動そのものであり、採用マーケティングの重要性が高まる直接的な要因となっています。

② 働き方や価値観の多様化

第二の背景として、働く人々の価値観や働き方の劇的な多様化が挙げられます。かつての日本企業では、終身雇用や年功序列を前提としたキャリアパスが一般的であり、多くの人が「安定」や「企業の規模」を就職・転職の主な判断基準としていました。

しかし、現代ではそのような画一的な価値観は薄れつつあります。

- キャリア観の変化: 一つの会社に勤め上げるのではなく、転職を通じてスキルアップやキャリアチェンジを目指すことが当たり前になりました。

- ワークライフバランスの重視: 仕事だけでなく、プライベートな時間や家庭との両立を重視する傾向が強まっています。

- 働き方の柔軟性: リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務、副業・兼業など、時間や場所に捉われない働き方を求める声が高まっています。

- 働く意味の追求: 給与や待遇といった金銭的報酬だけでなく、「仕事のやりがい」「社会への貢献」「自己成長の実感」「企業文化との共感」といった非金銭的報酬を重視する人が増えています。

こうした多様な価値観を持つ候補者に対して、給与や福利厚生といった画一的な魅力だけでアピールすることは困難です。企業は、自社が持つ独自の価値(EVP: Employee Value Proposition)を明確にし、ターゲットとする人材が持つ価値観に響くような、多角的かつ具体的な情報を提供しなければなりません。

例えば、「自己成長」を重視するエンジニアには技術ブログや勉強会の開催情報を、「社会貢献」に関心が高い人材には自社のCSR活動やパーパスを、「ワークライフバランス」を求める子育て世代には柔軟な働き方を実践する社員のインタビューを届ける、といった具合です。このように、候補者のインサイト(深層心理)を理解し、それに合わせたメッセージを届けるというマーケティング的なアプローチが、多様化した現代の採用活動には不可欠なのです。

③ 採用チャネルの多様化

第三の背景は、候補者と企業との接点となる採用チャネルの爆発的な多様化です。従来、採用チャネルは求人情報誌やハローワーク、企業の公式サイト、人材紹介などが中心でした。しかし、インターネットとスマートフォンの普及により、その様相は一変しました。

現在、候補者が利用するチャネルは以下のように多岐にわたります。

- 求人検索エンジン: Indeed, Google for Jobsなど

- 総合・特化型求人サイト: リクナビNEXT, doda, Green, ビズリーチなど

- ビジネスSNS: Wantedly, LinkedInなど

- 一般的なSNS: X (旧Twitter), Facebook, Instagram, YouTubeなど

- 企業のオウンドメディア: 採用サイト、公式ブログ、noteなど

- 口コミサイト: OpenWork, 転職会議など

- ダイレクトリクルーティングサービス

- リファラル(社員紹介)

- イベント・ミートアップ

候補者はこれらのチャネルを複数組み合わせて、能動的に情報を収集し、比較検討します。企業の公式サイトで事業内容を確認し、SNSで社内の雰囲気を感じ取り、口コミサイトでリアルな声を探し、イベントに参加して社員と直接話す、といった行動はごく一般的です。

このような状況下で、企業は一つのチャネルに依存するのではなく、複数のチャネルを統合的に活用し、一貫したブランドメッセージを発信する「オムニチャネル戦略」が求められます。各チャネルの特性を理解し、ペルソナに合わせて最適な情報を発信し、候補者の体験をシームレスに繋げていく必要があります。

この「複数のチャネルを管理し、顧客(候補者)とのエンゲージメントを高めていく」という考え方は、デジタルマーケティングの世界では常識です。採用活動においても同様のアプローチが必要になったことが、採用マーケティングが注目される大きな要因の一つと言えるでしょう。

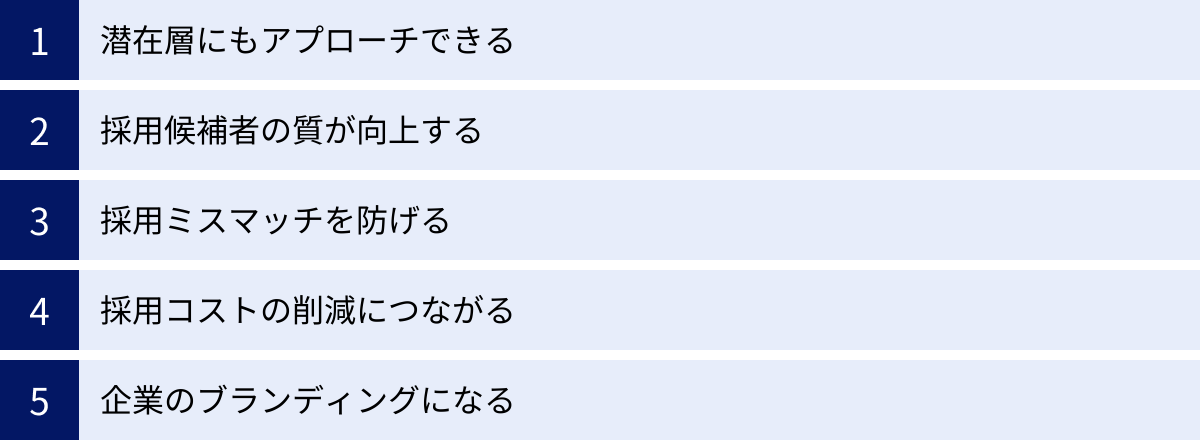

採用マーケティングを導入するメリット

採用マーケティングは、単に流行りの手法というわけではありません。戦略的に導入・運用することで、企業は多くの具体的なメリットを得られます。ここでは、代表的な5つのメリットについて、その理由とともに詳しく解説します。

潜在層にもアプローチできる

採用マーケティングがもたらす最大のメリットの一つは、転職を今すぐには考えていない「潜在層」にもアプローチできる点です。

従来の採用手法がターゲットとしていたのは、すでに転職活動を開始している「顕在層」が中心でした。しかし、優秀な人材ほど現在の職場で活躍しており、積極的に転職市場に出てくることは少ないのが実情です。

採用マーケティングでは、オウンドメディア(技術ブログや社員インタビュー記事など)やSNSを通じて、候補者のキャリアや業務に役立つ情報を継続的に発信します。これにより、今すぐの転職意欲がない潜在層とも日常的に接点を持ち、自社の認知度を高めることができます。

例えば、あるエンジニアが技術的な課題を解決するために検索した際、企業の技術ブログ記事にたどり着いたとします。その記事が非常に有益であれば、彼はその企業に対して「技術レベルの高い会社だ」というポジティブな印象を抱き、SNSアカウントをフォローしたり、ブログを定期的にチェックしたりするようになるかもしれません。

このようにして継続的な関係を築き、自社の「ファン」になってもらうことで、彼が将来的に転職を考えた際に、真っ先に自社を思い出してもらえる可能性が高まります。これは、時間をかけて見込み顧客を育成するマーケティングの「リードナーチャリング」の考え方と同じです。潜在層との広範な接点を持つことは、将来にわたる安定的な人材獲得の基盤となるのです。

採用候補者の質が向上する

第二に、採用候補者の質が向上するというメリットがあります。これは、候補者が応募に至るまでのプロセスに関係しています。

採用マーケティングでは、企業は自社のビジョン、ミッション、バリュー、事業内容、社風、働く環境、さらには事業上の課題といった情報を、多角的に、そして深く発信します。候補者はこれらの豊富な情報に触れることで、企業に対する解像度を大幅に高めた上で応募を判断します。

その結果、自社の理念や文化に強く共感したり、事業内容に深い興味を持ったりした、いわゆる「カルチャーフィット」や「スキルフィット」の度合いが高い候補者が集まりやすくなります。彼らは「給与が良いから」「有名だから」といった表面的な理由ではなく、「この会社でこの事業に挑戦したい」「この仲間たちと一緒に働きたい」といった本質的な動機で応募してくるため、志望度も非常に高い傾向にあります。

このような質の高い母集団が形成されると、書類選考や面接の通過率が向上し、選考プロセス全体が効率化します。採用担当者や現場の面接官も、企業理解度の低い候補者のスクリーニングに時間を費やすのではなく、優秀な候補者との深い対話に集中できるようになります。結果として、入社後の活躍が期待できる、真に自社にマッチした人材を獲得できる確率が高まるのです。

採用ミスマッチを防げる

質の向上と密接に関連するのが、採用ミスマッチを防げるというメリットです。入社後の「こんなはずじゃなかった」というギャップは、早期離職の最大の原因であり、企業にとっても個人にとっても大きな損失です。

採用マーケティングにおける情報発信は、良い面ばかりをアピールする「ブランディング」とは少し異なります。もちろん企業の魅力を伝えることは重要ですが、同時に、仕事の厳しさ、組織が抱える課題、求める人物像のシビアな要件なども、誠実かつオープンに伝えることが推奨されます。これを「RJP(Realistic Job Preview:現実的な仕事情報の事前開示)」と呼びます。

例えば、「裁量権が大きい」という魅力の裏には「自ら考えて行動する責任が伴う」という厳しさがあり、「急成長中のスタートアップ」という環境は「変化が激しく、未整備な部分も多い」という現実と隣り合わせです。こうした光と影の両面を事前に伝えることで、候補者は過度な期待を抱くことなく、 realisticな視点で入社を判断できます。

このプロセスを通じて、企業のありのままの姿を受け入れた上で入社を決意した人材は、入社後のギャップを感じにくく、組織への定着率が高まる傾向にあります。採用ミスマッチの防止は、採用コストや再教育コストの削減だけでなく、既存社員の士気維持にも繋がる、非常に重要な効果と言えます。

採用コストの削減につながる

短期的にはコンテンツ制作やツール導入のコストがかかるものの、長期的には採用コスト全体の削減につながる点も大きなメリットです。

従来の採用手法では、人材紹介会社への成功報酬(年収の30〜35%が相場)や、大手求人媒体への高額な掲載料がコストの大部分を占めていました。採用が成功するたびに、これらの変動費が発生し続ける構造です。

一方、採用マーケティングによってオウンドメディアやSNSアカウントが育てば、それらは企業の「資産」となり、外部サービスに依存せずに自力で候補者を集客できるようになります。これにより、高額な紹介手数料や広告費を大幅に削減できます。

また、採用マーケティングは、リファラル採用(社員紹介)やダイレクトリクルーティング(企業からの直接アプローチ)といった、比較的コストの低い採用手法との相性も抜群です。自社の魅力が社内外に広く伝わることで、社員は知人・友人を紹介しやすくなり、候補者も企業からのスカウトにポジティブな反応を示しやすくなります。

結果として、採用チャネルのポートフォリオが最適化され、一人当たりの採用単価(CPA: Cost Per Acquisition)を抑制できます。初期投資は必要ですが、その後のリターンを考えれば、非常に費用対効果の高い戦略と言えるでしょう。

企業のブランディングになる

最後に、採用マーケティング活動は、採用の枠を超えて企業全体のブランディングに貢献するというメリットがあります。

採用を目的とした情報発信、例えば社員の活躍を紹介するインタビュー記事や、自社の技術力を示すブログは、採用候補者だけが見ているわけではありません。顧客、取引先、株主、さらには地域社会といった、あらゆるステークホルダーが目にします。

質の高いコンテンツを通じて、「社員を大切にしている会社」「高い技術力を持つ会社」「社会課題の解決に取り組む誠実な会社」といったポジティブなイメージが社会に浸透すれば、それは強力なコーポレートブランディングとなります。

採用ブランディングとコーポレートブランディングは表裏一体です。良い会社には良い人材が集まり、良い人材が良い製品やサービスを生み出し、それが企業の評価を高め、さらに良い人材を惹きつける、という好循環が生まれます。採用マーケティングへの投資は、単なる人材獲得コストではなく、未来の事業成長を支える無形資産への投資であると捉えることができるのです。

採用マーケティングのデメリット

採用マーケティングは多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたって留意すべきデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。

すぐに効果が出るとは限らない

採用マーケティングにおける最大の課題は、成果が出るまでに時間がかかることです。特に、オウンドメディアの運営やSNSでのファン獲得といった施策は、一朝一夕に結果が出るものではありません。

例えば、オウンドメディアで記事を公開しても、検索エンジンに評価されて安定的にアクセスが集まるまでには、最低でも半年から1年程度の時間が必要です。SNSアカウントも、地道な情報発信とフォロワーとのコミュニケーションを重ねることで、少しずつエンゲージメントが高まっていきます。

この「時間差」は、短期的な成果を求める経営層や事業部門の理解を得る上での障壁となることがあります。「コストをかけているのに、なぜ応募が増えないんだ?」というプレッシャーに晒され、成果が出る前に施策が中断されてしまうケースも少なくありません。

そのため、採用マーケティングを始める際には、これが中長期的な投資であることを関係者全員で合意形成することが極めて重要です。短期的な採用目標の達成には従来の手法も併用しつつ、長期的な資産形成として採用マーケティングに取り組む、というハイブリッドな戦略が現実的です。KPIも、短期的な応募数だけでなく、記事のPV数、SNSのエンゲージメント率、フォロワー数、タレントプールの登録者数といった中間指標を設定し、活動の進捗を可視化していく工夫が求められます。

専門的な知識やノウハウが必要になる

もう一つの大きなデメリットは、実行に際して多様な専門知識やノウハウが求められる点です。従来の採用担当者のスキルセットだけでは、対応が難しい領域が数多く存在します。

具体的には、以下のようなスキルや知識が必要とされます。

- マーケティング戦略: 3C分析、ペルソナ設定、カスタマージャーニーマップ作成などのフレームワークを理解し、戦略を立案する能力。

- コンテンツ制作: 候補者の心に響く記事のライティング、インタビュー、写真・動画の撮影・編集、SEO(検索エンジン最適化)を意識したコンテンツ企画力。

- SNS運用: 各SNSプラットフォームの特性を理解し、効果的な投稿内容やタイミング、コミュニケーション方法を実践するスキル。

- データ分析: Google Analyticsなどのツールを用いてウェブサイトのアクセス解析を行ったり、採用管理システム(ATS)のデータから各施策の効果測定を行ったりする能力。

- 広告運用: Google広告やSNS広告の仕組みを理解し、費用対効果を最大化するための運用スキル。

これらのスキルをすべて一人の担当者が網羅することは非常に困難です。そのため、多くの企業では、人事部門だけでなく、マーケティング部門や広報部門、時にはエンジニアリング部門とも連携する、部門横断的なチームを組成して取り組みます。

また、社内に十分なリソースやノウハウがない場合は、外部の専門家(採用コンサルタント、コンテンツ制作会社、Webマーケティング支援会社など)の力を借りることも有効な選択肢となります。ただし、その場合も丸投げするのではなく、自社で主導権を持ち、パートナーとして協業していく姿勢が重要です。専門性の高い活動であるからこそ、適切な体制構築や外部リソースの活用を前提とした計画が不可欠です。

採用マーケティングで活用すべき5つのフレームワーク

採用マーケティングを感覚的に進めるのではなく、論理的かつ戦略的に進めるためには、マーケティングの世界で長年使われてきた「フレームワーク」の活用が非常に有効です。ここでは、採用活動に特におすすめの5つのフレームワークを、具体的な活用方法とともに解説します。

① ペルソナ設定

ペルソナとは、自社が採用したい理想の人物像を、具体的な一人の人間として詳細に設定したものです。単なる「20代の営業経験者」といったターゲット設定とは異なり、氏名、年齢、居住地、家族構成、趣味、価値観、キャリアの悩み、情報収集の手段まで、まるで実在する人物のようにリアルに描き出します。

【なぜペルソナ設定が重要か】

ペルソナを設定することで、採用に関わるすべての関係者(人事、経営層、現場社員)の間で、「どんな人に来てほしいのか」という認識を完全に一致させることができます。この共通認識が、発信するメッセージの一貫性を保ち、施策のブレを防ぎます。例えば、「ペルソナの佐藤さんなら、どんな情報に興味を持つだろうか?」「佐藤さんはFacebookよりXをよく使うはずだから、Xでの発信を強化しよう」といったように、あらゆる意思決定の拠り所となります。

【採用における活用例】

- 氏名・年齢: 鈴木 誠(28歳)

- 職務経歴: 都内の中堅SIerでWebアプリケーション開発を5年間経験。

- スキル: Java, Spring Bootでの開発経験豊富。AWSの基礎知識あり。

- 価値観: 裁量権を持って、自社サービス開発に上流工程から関わりたい。技術的な挑戦ができる環境を求めている。

- 情報収集: Xで著名なエンジニアをフォロー。技術ブログ(Qiita, Zenn)を毎日チェック。

- 悩み: 現職では受託開発が中心で、顧客の要望に振り回されがち。もっとユーザーに近い立場で開発したい。

このようなペルソナを設定することで、スカウトメールの文面、求人票の訴求ポイント、面接での質問内容などを、よりパーソナライズされた、響くものにすることができます。

② 3C分析

3C分析は、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から外部環境と内部環境を分析し、自社の事業戦略を導き出すためのフレームワークです。これを採用に置き換えて活用します。

- Customer(候補者): 採用したいペルソナは、仕事や会社に対して何を求めているのか(価値観、ニーズ)、どのような不満や課題を抱えているのかを分析します。

- Competitor(競合他社): 人材獲得において競合となる企業はどこか。その企業はどのような採用戦略を取り、どのような魅力を打ち出しているのか。給与水準や福利厚生はどうか。これらを調査・分析します。

- Company(自社): 自社の強み(製品・技術、文化、働き方、社員など)と弱みは何か。候補者のニーズに応えられ、かつ競合にはない独自の魅力は何かを客観的に洗い出します。

【採用における活用例】

この3つのCを分析することで、「候補者が求めていて、競合は提供できていないが、自社は提供できる」という独自の価値(バリュープロポジション)を見つけ出すことができます。例えば、「若手の成長意欲は高いが(Customer)、競合は年功序列で裁量権が小さい(Competitor)。一方、我が社は若手にも積極的にプロジェクトを任せる文化がある(Company)」といった分析から、「圧倒的な成長環境」を自社の採用メッセージの中核に据える、といった戦略が立てられます。

③ 4P分析

4P分析は、製品やサービスをどのような戦略で市場に投入するかを考えるためのマーケティングミックスのフレームワークです。Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)の4つの要素から構成されます。これを採用活動に当てはめてみましょう。

- Product(仕事・ポジション): 候補者に提供する「製品」です。仕事内容の魅力、やりがい、得られるスキル、キャリアパス、企業文化、働く仲間などを指します。

- Price(給与・待遇): 「製品」の「価格」です。給与、賞与、福利厚生、ストックオプション、勤務時間、休日などを指します。

- Place(採用チャネル): 「製品」を届ける「場所」です。求人サイト、SNS、リファラル、ダイレクトリクルーティングなど、候補者との接点すべてを指します。

- Promotion(情報発信): 「製品」の魅力を伝える「販促活動」です。広告、オウンドメディア、イベント、PR活動などを指します。

【採用における活用例】

この4つのPの整合性を取ることが重要です。例えば、非常に高いスキルを求める「Product」を用意しているのに、相場より低い「Price」を提示していては応募は来ません。最高の「Product」があっても、ペルソナが見ていない「Place」で「Promotion」を行っても意味がありません。4つのPをペルソナに合わせて最適に設計し、一貫性のある戦略を構築することで、採用マーケティングの効果を最大化できます。

④ カスタマージャーニーマップ

カスタマージャーニーマップは、顧客(候補者)が製品やサービス(自社)を認知してから、購入(入社)に至るまでの一連のプロセスを、思考・感情・行動・タッチポイントといった観点から時系列で可視化するためのツールです。

【採用における活用例】

採用におけるジャーニーは、一般的に「認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 応募 → 選考 → 内定 → 入社」といったフェーズで構成されます。

| フェーズ | 候補者の行動 | 候補者の思考・感情 | 企業のタッチポイント | 施策の例 |

|---|---|---|---|---|

| 認知 | SNSや検索で情報収集 | 「こんな会社があるんだ」 | SNS、技術ブログ、Web広告 | SEO対策、SNSでの情報発信 |

| 興味 | 企業のサイトを訪問 | 「面白そうな事業だな」 | オウンドメディア、採用サイト | 社員インタビュー記事、事業紹介 |

| 検討 | 競合他社と比較 | 「どっちの会社が良いかな」 | 口コミサイト、イベント | 採用ピッチ資料、カジュアル面談 |

| 応募 | 応募フォームからエントリー | 「一度話を聞いてみたい」 | 採用サイト、求人媒体 | 魅力的な求人票、簡単な応募フロー |

| 選考 | 面接を受ける | 「自分の経験を活かせそう」 | 面接、オフィス | 質の高い面接体験、迅速な連絡 |

| 内定 | 内定通知を受け取る | 「この会社に決めようか迷う」 | 内定者面談、オファー面談 | 条件提示、社員との懇親会 |

このマップを作成することで、各フェーズで候補者がどのような情報を必要とし、どのような不安を抱えているのかを深く理解できます。そして、それぞれのタッチポイントで「何を」「どのように」伝えれば、候補者のエンゲージメントを高め、次のフェーズへとスムーズに進んでもらえるのか、具体的な施策を体系的に検討できるようになります。

⑤ AIDMA

AIDMA(アイドマ)は、消費者の購買決定プロセスを説明する古典的なモデルの一つです。Attention(注意)、Interest(関心)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)の頭文字を取ったものです。これも採用プロセスに当てはめて考えることができます。

- Attention(注意・認知): 候補者がまず自社の存在を知る段階。

- Interest(関心): 自社に対して「なんだか面白そうだ」と興味を持つ段階。

- Desire(欲求): 「この会社で働きたい」という具体的な欲求を抱く段階。

- Memory(記憶): 他社と比較検討する中で、自社のことを覚えていてもらう段階。

- Action(行動): 実際に「応募する」という行動に移す段階。

【採用における活用例】

AIDMAは、カスタマージャーニーよりもシンプルで、候補者の心理的変化に焦点を当てています。例えば、「Interest」の段階の候補者には事業の面白さを伝えるコンテンツを、「Desire」の段階の候補者には社員が生き生きと働く様子を見せて感情に訴えかける、といった施策の使い分けが考えられます。また、「Memory」のフェーズは特に重要で、一度接点を持った候補者に対して、リターゲティング広告やメールマガジンなどで継続的にアプローチし、忘れられないようにする工夫が求められます。

これらのフレームワークは、単独で使うのではなく、組み合わせて活用することで、より深く、多角的な分析が可能になります。まずはペルソナ設定と3C分析から始め、自社の立ち位置を明確にすることから着手するのがおすすめです。

採用マーケティングの具体的な手法10選

フレームワークで戦略の骨子を固めたら、次はいよいよ具体的な施策(戦術)の実行フェーズです。ここでは、現代の採用マーケティングで広く活用されている代表的な10の手法について、それぞれの特徴とポイントを解説します。

① オウンドメディアリクルーティング

オウンドメディアリクルーティングとは、自社で保有・運営するメディア(採用サイト、公式ブログ、noteなど)を通じて情報発信を行い、採用につなげる手法です。広告費を払って他社の媒体に掲載するのではなく、自社のプラットフォームを「資産」として育てていく点が特徴です。

- 主なコンテンツ: 社員インタビュー、プロジェクトの成功・失敗談、企業のカルチャー紹介、代表メッセージ、技術解説ブログなど。

- メリット: 情報量や表現の自由度が高い。企業のありのままの姿を伝えやすい。SEO対策により、広告費をかけずに継続的な流入が見込める。

- ポイント: 一貫したコンセプトと継続的な更新が不可欠です。誰に(ペルソナ)、何を伝えたいのかを明確にし、質の高いコンテンツを定期的に発信し続けることで、ファンを増やし、企業の思想や文化に共感する人材からの応募を促進します。

② ソーシャルリクルーティング(SNS活用)

X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、LinkedInといったSNSを活用して採用活動を行う手法です。企業の公式アカウントでの情報発信はもちろん、社員個人による発信も重要な役割を果たします。

- プラットフォーム別の特徴:

- X: リアルタイム性と拡散力が高い。社内の日常やイベント実況など、気軽な情報発信に向く。

- Facebook: 実名登録制で信頼性が高い。イベント告知や社員紹介など、少し長めのコンテンツと相性が良い。

- Instagram: ビジュアル重視。オフィス風景や社員の写真・動画を通じて、企業の雰囲気を直感的に伝えるのに有効。

- LinkedIn: ビジネス特化型SNS。キャリアやスキルを登録しているユーザーが多く、専門職の採用やダイレクトリクルーティングに強い。

- メリット: 候補者と双方向のコミュニケーションが取りやすい。潜在層にリーチしやすく、企業の「生の声」を届けられる。

- ポイント: 一方的な宣伝ではなく、フォロワーとの対話を重視する姿勢が大切です。「中の人」の個性を出し、親近感を持ってもらうことも効果的です。炎上リスクを管理するためのガイドライン策定も忘れずに行いましょう。

③ Web広告

Web広告を活用して、ターゲットとなる候補者に直接アプローチする手法です。短期間で成果を出しやすいのが特徴です。

- 主な種類:

- リスティング広告: GoogleやYahoo!で特定のキーワード(例:「エンジニア 転職」)を検索したユーザーに広告を表示。転職顕在層に有効。

- SNS広告: 年齢、地域、興味関心などでターゲットを絞り込み、SNSのフィード上に広告を配信。潜在層へのアプローチに強い。

- リターゲティング広告: 一度自社の採用サイトを訪れたユーザーを追跡し、別のサイトを閲覧中に再度広告を表示。関心度の高い候補者に再アプローチできる。

- メリット: ターゲットを細かく設定できる。効果測定が容易で、PDCAを回しやすい。

- ポイント: 誰に、どのタイミングで、どんなメッセージを見せるかという広告クリエイティブとターゲティングの設計が成功の鍵です。クリック先のランディングページ(求人情報など)の内容も重要になります。

④ 動画コンテンツ

YouTubeや自社サイト、SNSなどを活用して、動画で企業の魅力を伝える手法です。テキストや静止画に比べて情報量が多く、視聴者の感情に訴えかけやすいという強みがあります。

- 主なコンテンツ: 会社紹介ムービー、社員の一日(Vlog)、オフィスツアー、代表や社員のインタビュー、イベントのアーカイブ映像など。

- メリット: 企業の雰囲気や社員の人柄が直感的に伝わる。複雑な事業内容も分かりやすく説明できる。共感を醸成しやすい。

- ポイント: 必ずしもプロが制作したようなハイクオリティな動画である必要はありません。スマートフォンで撮影・編集した手作り感のある動画の方が、リアルさが伝わり、親近感を持たれる場合もあります。目的に応じてクオリティを使い分けることが重要です。

⑤ ダイレクトリクルーティング

企業側から「欲しい」と思う人材に直接アプローチする、いわゆる「攻め」の採用手法です。各種ダイレクトリクルーティングサービスやLinkedInなどを活用し、候補者のデータベースから人材を探し出し、スカウトメールを送ります。

- メリット: 潜在層を含む優秀な人材に直接アプローチできる。ミスマッチが起こりにくい。

- ポイント: 画一的なテンプレート文面ではなく、候補者一人ひとりの経歴やプロフィールを読み込み、なぜあなたに興味を持ったのかを具体的に伝えるパーソナライズされたスカウトメールが不可欠です。送信後の丁寧なフォローアップも成功率を高めます。

⑥ リファラル採用

社員や元社員に、知人・友人を紹介してもらう採用手法です。エンゲージメントの高い社員からの紹介は、質の高いマッチングを生み出す可能性が高いと言われています。

- メリット: 採用コストを大幅に抑えられる。入社後の定着率が高い傾向にある。

- ポイント: 紹介してくれた社員へのインセンティブ制度や、紹介のプロセスを明確にするなど、社員が協力しやすい仕組み作りが重要です。「誰でも良いから紹介して」ではなく、求める人物像(ペルソナ)を社内でしっかり共有することが、制度を形骸化させないコツです。

⑦ イベント・セミナー

技術勉強会、ミートアップ、会社説明会、キャリアセミナーなどを自社で開催し、候補者と直接コミュニケーションを取る機会を設ける手法です。オンライン・オフラインの両方で実施されます。

- メリット: 候補者と直接対話し、相互理解を深めることができる。企業の熱意や雰囲気をライブで伝えられる。

- ポイント: 採用色を前面に出しすぎず、まずは参加者にとって有益な場を提供することを心がけましょう。技術勉強会であれば純粋な技術共有の場として、その後の懇親会などで自然な形で自社に興味を持ってもらう、という流れが理想的です。

⑧ 採用ピッチ資料

企業の事業内容、ミッション、カルチャー、組織体制、抱える課題、求める人物像などをまとめたプレゼンテーション資料のことです。候補者に送付したり、カジュアル面談で使ったりします。

- メリット: 短時間で自社の情報を網羅的かつ体系的に伝えることができる。候補者の企業理解度を飛躍的に高め、面談・面接の質を向上させる。

- ポイント: 良い面だけでなく、課題や弱みもオープンに記載することで、候補者からの信頼を得られます。定期的に情報を更新し、常に最新の状態を保つことが重要です。

⑨ カジュアル面談

選考とは切り離し、企業と候補者がお互いを気軽に知るための情報交換の場です。多くの場合、現場社員が対応します。

- メリット: 候補者が「応募」という高いハードルを越えずに、企業と接点を持つことができる。相互理解を深め、ミスマッチを防ぐ。

- ポイント: 「これは選考ではない」ということを明確に伝え、候補者がリラックスして本音で話せる雰囲気作りが最も重要です。候補者のキャリアの相談に乗るようなスタンスで臨むと、良い関係性を築きやすくなります。

⑩ アルムナイ採用

一度自社を退職した「アルムナイ(卒業生)」を再雇用する手法です。アルムナイとのネットワークを維持・活用することが前提となります。

- メリット: 企業文化や事業内容をすでに理解しているため、即戦力になりやすい。ミスマッチのリスクが極めて低い。

- ポイント: 退職者を「裏切り者」と見なすのではなく、「外の世界で経験を積んだ仲間」と捉える文化の醸成が必要です。退職後も良好な関係を維持するためのSNSグループやメーリングリスト、定期的なイベント開催などが有効です。

これらの手法は、単独で実施するよりも、複数を組み合わせることで相乗効果が生まれます。自社の状況や採用したいペルソナに合わせて、最適な手法の組み合わせ(チャネルミックス)を設計することが成功への道筋となります。

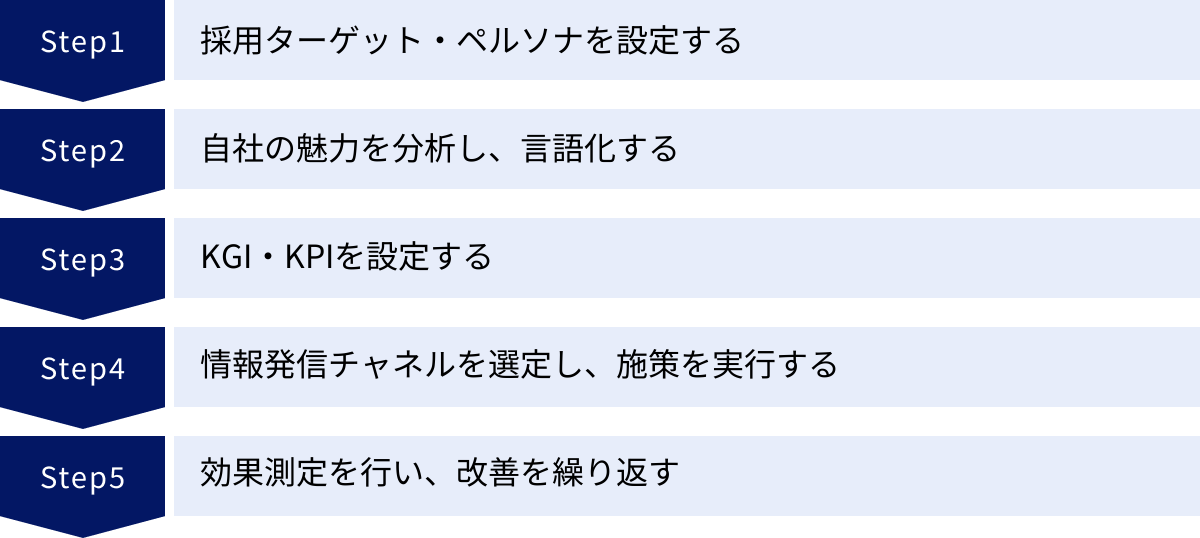

採用マーケティング導入の5ステップ

採用マーケティングを効果的に導入し、成果を出すためには、計画的かつ段階的に進めることが重要です。ここでは、導入から改善までを5つのステップに分けて解説します。

① 採用ターゲット・ペルソナを設定する

すべての活動の出発点となるのが、「誰を採用したいのか」を明確に定義することです。

まずは、経営層や事業責任者と議論を重ね、事業戦略上どのようなスキルや経験、マインドセットを持つ人材が必要なのかを言語化します。その上で、前述の「ペルソナ設定」のフレームワークを活用し、理想の候補者像を具体的な一人の人物として描き出します。

このステップを丁寧に行うことで、その後のすべての施策(どのチャネルで、どんなメッセージを発信するか)に一貫性が生まれ、精度が高まります。関係者間でペルソナのイメージが共有されていないと、施策がバラバラになり、期待した効果は得られません。採用活動の成否は、この最初のステップで8割決まると言っても過言ではありません。

② 自社の魅力を分析し、言語化する

次に、設定したペルソナに対して、自社が提供できる価値は何かを分析し、言語化します。ここで役立つのが「3C分析」や「4P分析」といったフレームワークです。

- 自社の強み・弱みの洗い出し(Company): 事業内容、技術力、企業文化、働きがい、福利厚生、社員の人柄など、あらゆる側面から自社の特徴をリストアップします。

- 競合分析(Competitor): 競合他社が打ち出している魅力や採用条件を調査し、自社との違いを明確にします。

- 候補者ニーズの理解(Customer): ペルソナが何を求めているのかを深く洞察します。

これらの分析を通じて、「EVP(Employee Value Proposition=従業員価値提案)」を定義します。EVPとは、「候補者が競合他社ではなく、自社で働くことを選ぶべき理由」を端的に表した、採用における中核的なメッセージです。例えば、「安定した経営基盤の上で、新規事業に挑戦できる」「フルリモート・フルフレックスで、世界中のどこからでも働ける」といった、具体的で魅力的な価値を言葉に落とし込みます。

③ KGI・KPIを設定する

戦略や施策を「やりっぱなし」にせず、その効果を客観的に評価し、改善につなげるためには、適切な目標設定が不可欠です。

- KGI(Key Goal Indicator/重要目標達成指標): 採用活動の最終的なゴールです。通常は「採用人数」や「採用充足率」などが設定されます。

- KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標): KGIを達成するための中間的な指標です。採用マーケティングでは、従来のKPI(応募数、面接設定率、内定承諾率、採用単価など)に加えて、以下のような指標も重要になります。

- オウンドメディア関連: 記事のPV数、ユニークユーザー数、滞在時間、記事経由の応募数

- SNS関連: フォロワー数、エンゲージメント率(いいね、コメント、シェアなど)、投稿からのサイト流入数

- タレントプール関連: タレントプールの登録者数、スカウトメールの開封率・返信率

これらのKPIを時系列で追いかけることで、どの施策が効果的で、どこに課題があるのかをデータに基づいて判断できるようになります。

④ 情報発信チャネルを選定し、施策を実行する

ステップ①〜③で固めた戦略に基づき、いよいよ具体的な施策の実行に移ります。重要なのは、設定したペルソナが最も頻繁に利用するチャネルを選定することです。

例えば、20代の若手マーケターがペルソナであればXやnote、ハイクラスな経営幹部であればLinkedInやビジネス系メディア、というように、ペルソナの生態に合わせてチャネルを使い分ける必要があります。

チャネルを選定したら、「具体的な手法10選」で紹介したような施策を計画的に実行していきます。最初はあれもこれもと手を出すのではなく、自社のリソースで確実に運用できる1〜2つのチャネルに集中して始める「スモールスタート」がおすすめです。そこで成功パターンを見つけてから、徐々にチャネルを拡大していくのが堅実な進め方です。

⑤ 効果測定を行い、改善を繰り返す

施策を実行したら、必ずその効果を測定し、次のアクションに活かします。これがPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルです。

- Check(評価): 設定したKPIが目標に対してどうだったかを確認します。Google Analyticsや各種SNSの分析ツール、採用管理システム(ATS)などを活用してデータを収集・分析します。「なぜこのKPIは達成できたのか/できなかったのか」という要因を深く考察することが重要です。

- Action(改善): 評価結果に基づいて、改善策を考え、実行します。例えば、「ブログ記事のPVは伸びているが応募に繋がらない」という課題があれば、「記事の最後に応募ページへの導線を強化する」「関連記事として社員インタビューへのリンクを貼る」といった改善策が考えられます。

採用マーケティングは一度で完璧なものができるわけではありません。このPDCAサイクルを粘り強く、継続的に回し続けることで、施策の精度は着実に向上していきます。データに基づいた改善の積み重ねこそが、採用マーケティングを成功に導く王道です。

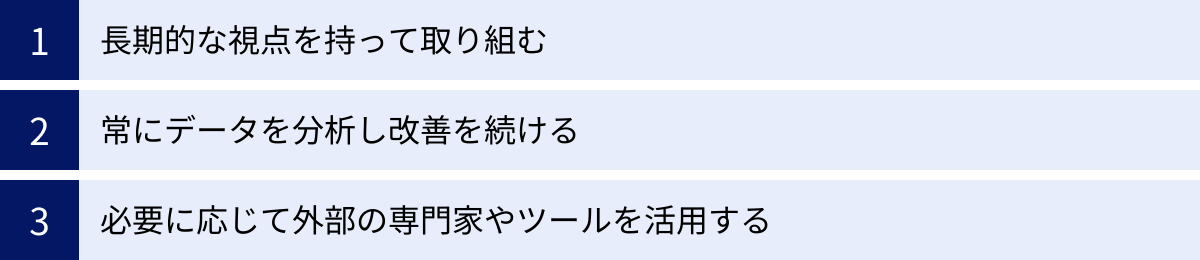

採用マーケティングを成功させるためのポイント

採用マーケティングは、正しいステップで導入しても、いくつかの重要な心構えや組織的な工夫がなければ、途中で頓挫してしまう可能性があります。ここでは、成功確率を飛躍的に高めるための3つのポイントを解説します。

長期的な視点を持って取り組む

繰り返しになりますが、これが最も重要なポイントです。採用マーケティング、特にオウンドメディアやSNSを通じたファン作りは、農作物を育てるようなものであり、種を蒔いてから収穫までに時間がかかります。短期的な応募数の増減に一喜一憂せず、半年、1年、さらには3年といったスパンで成果を評価するという長期的な視点が不可欠です。

この視点を組織全体で共有するためには、経営層の強いコミットメントが欠かせません。「採用は未来への投資である」という認識のもと、担当者が目先の成果に追われることなく、腰を据えて本質的な活動に取り組める環境を整えることが、経営陣の重要な役割となります。四半期ごとの評価では、応募数といった結果指標だけでなく、コンテンツの蓄積数やタレントプールの増加数といったプロセス指標も評価対象に加えるなどの工夫が有効です。

常にデータを分析し改善を続ける

採用マーケティングは、クリエイティブな側面と同時に、非常に科学的な側面も持っています。「なんとなく良さそうだから」という感覚的な判断ではなく、あらゆる施策をデータに基づいて評価し、改善を続ける文化を根付かせることが重要です。

「どのチャネルからの応募者が、最も内定承諾率が高いのか?」

「どんなタイトルの記事が、ターゲット層によく読まれているのか?」

「スカウトメールの返信率は、文面Aと文面Bでどう違うのか?」

こうした問いに対して、データを用いて答えを導き出し、次のアクションを決定していくプロセスを習慣化しましょう。Google Analyticsや採用管理システム(ATS)は、そのための強力な武器です。データ分析と聞くと難しく感じるかもしれませんが、まずは「PV数」「応募数」「採用決定数」といった基本的な指標をチャネルごとに比較するだけでも、多くの発見があります。「やりっぱなしにしない」という強い意志が、競合との差を生み出します。

必要に応じて外部の専門家やツールを活用する

採用マーケティングは、人事、マーケティング、広報など、多岐にわたる専門知識を要求します。これらすべてを社内のリソースだけでまかなうのは、特にリソースが限られている企業にとっては現実的ではありません。

自社の強みと弱みを冷静に分析し、不足している部分は外部の力を借りるという柔軟な発想が成功の鍵を握ります。

- 専門家: 採用戦略の立案に困ったら採用コンサルタント、魅力的なコンテンツが作れなければコンテンツ制作会社、広告運用が難しければWebマーケティング代理店の活用を検討します。

- ツール: 煩雑な候補者管理やデータ分析を効率化するためには、採用管理システム(ATS)や採用マーケティングツールは今や必須インフラです。

重要なのは、外部に「丸投げ」するのではなく、あくまで自社が主導権を握り、パートナーとして協業することです。外部の知見やツールをうまく活用することで、社内の担当者はより戦略的な業務に集中でき、全体のパフォーマンスを最大化できます。自前主義にこだわらず、賢くレバレッジを効かせることが、成果への近道です。

採用マーケティングにおすすめのツール5選

採用マーケティングを効率的かつ効果的に進める上で、適切なツールの活用は欠かせません。ここでは、多くの企業で導入実績のある代表的なツールを5つ紹介します。

| ツール名 | カテゴリ | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| Wantedly | ビジネスSNS | 共感を軸にしたマッチング。潜在層へのアプローチやブランディングに強い。 | スタートアップ、IT/Web系企業。企業のビジョンやカルチャーを伝えたい企業。 |

| HERP Hire | 採用管理システム(ATS) | Slack等と連携し、現場社員を巻き込んだスクラム採用を推進。 | 全社一丸で採用に取り組みたい企業。特にエンジニア採用に力を入れている企業。 |

| SONAR ATS | 採用管理システム(ATS) | 候補者の一元管理とプロセスの自動化・可視化に強み。歩留まり分析が容易。 | 新卒・中途問わず、多くの候補者を管理する必要がある企業。データドリブンな採用を目指す企業。 |

| TalentCloud | 採用マーケティングツール | タレントプールの構築・管理・育成に特化。候補者との継続的な関係構築を支援。 | 潜在層へのアプローチや中長期的な採用戦略を重視する企業。 |

| engage | 採用支援ツール | 無料で求人掲載、採用サイト作成、DM送信が可能。コストを抑えて始められる。 | 採用に大きなコストをかけられない中小企業。まず採用マーケティングを試してみたい企業。 |

① Wantedly

Wantedlyは「シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに掲げるビジネスSNSです。給与や待遇といった条件面ではなく、企業のビジョンやミッションへの「共感」を軸にしたマッチングを特徴としています。企業はブログ形式の「ストーリー」機能で自社の魅力を自由に発信でき、候補者は「話を聞きに行きたい」ボタンで気軽にエントリーできます。転職潜在層へのアプローチや、企業のブランディングに非常に有効なツールです。

(参照:Wantedly, Inc. 公式サイト)

② HERP Hire

HERP Hireは、現場主導の「スクラム採用」を実現するための採用管理システム(ATS)です。20以上の求人媒体と連携し、応募情報を一元管理できるほか、SlackやChatworkと連携することで、現場社員が日常的に使うツール上で書類選考や面接日程の調整を行えます。人事だけでなく、全社を巻き込んでスピーディーな採用活動を進めたい企業に最適です。

(参照:株式会社HERP 公式サイト)

③ SONAR ATS

SONAR ATSは、新卒・中途採用のあらゆるプロセスを統合管理できる採用管理システムです。候補者情報の一元化はもちろん、LINEやメールの自動送信、説明会や面接の予約管理など、採用業務を効率化する機能が豊富です。各選考フェーズの歩留まり率などを可視化するレポーティング機能も充実しており、データに基づいた採用活動の改善を強力にサポートします。

(参照:Thinkings株式会社 公式サイト)

④ TalentCloud

TalentCloudは、採用マーケティングの「タレントプール」戦略に特化したツールです。イベントやカジュアル面談などで接点を持った潜在候補者の情報をデータベースとして蓄積し、メール配信やステップ配信機能を通じて継続的なコミュニケーションを図ることができます。「今すぐ」ではない候補者との関係を nurturing(育成)し、将来の採用に繋げたい企業にとって心強い味方となります。

(参照:株式会社ダイレクトリクルーティング 公式サイト)

⑤ engage

engageは、エン・ジャパン株式会社が提供する採用支援ツールです。最大の魅力は、求人掲載、採用ホームページの作成、応募者管理、DM(ダイレクトメッセージ)送信といった基本機能をすべて無料で利用できる点です。Indeedをはじめとする複数の求人サービスにも自動で掲載されるため、コストをかけずに採用活動の第一歩を踏み出したい中小企業やスタートアップにとって、非常に利用価値の高いツールと言えるでしょう。

(参照:エン・ジャパン株式会社 engage公式サイト)

まとめ

本記事では、採用マーケティングの基本概念から、注目される背景、メリット・デメリット、具体的なフレームワークや手法、導入ステップ、そして成功のポイントまで、幅広く解説してきました。

労働人口が減少し、働き手の価値観が多様化する現代において、もはや従来型の「待ち」の採用手法だけでは、企業が求める人材を獲得し、勝ち残っていくことは困難です。企業自らが魅力を磨き、それを能動的に、そして継続的に発信していく採用マーケティングは、もはや一部の先進的な企業だけのものではなく、すべての企業にとって不可欠な「経営戦略」となりつつあります。

採用マーケティングは、単なるテクニックの集合体ではありません。その本質は、候補者を一人の「顧客」として尊重し、対等な立場で誠実に向き合い、長期的な関係を築いていくという「思想」にあります。

この記事で紹介したフレームワークや手法は多岐にわたりますが、最初からすべてを完璧にこなす必要はありません。まずは自社の現状を分析し、できそうなことから一歩ずつ始めてみることが重要です。オウンドメディアに最初の社員インタビューを掲載する、SNSで社内の日常を発信してみる、そうした小さな一歩が、未来の優秀な仲間と出会うための大きな飛躍に繋がるはずです。

本記事が、皆様の採用活動をより戦略的で、より実りあるものへと進化させる一助となれば幸いです。