「優秀な人材がなかなか採用できない」「応募は来るが、自社にマッチした人材がいない」「採用担当者の負担が大きすぎる」といった悩みは、多くの企業が抱える共通の課題です。労働人口の減少や働き方の多様化、採用手法の複雑化が進む現代において、従来の採用活動だけでは競争優位性を保つことが難しくなっています。

このような厳しい採用市場を勝ち抜くための強力なパートナーとして、今注目を集めているのが「採用コンサルティング」です。採用コンサルティングは、単に人材を紹介するサービスとは異なり、企業の採用活動全体を根本から見直し、課題を特定・解決することで、企業の「採用力」そのものを高めることを目的としています。

しかし、「採用コンサルティングとは具体的に何をしてくれるのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」「どの会社を選べば良いのかわからない」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、採用コンサルティングの基本的な知識から、他のサービスとの違い、費用相場、メリット・デメリット、そして失敗しない会社の選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年の最新情報に基づき、目的別におすすめの採用コンサルティング会社15選を厳選してご紹介します。

この記事を最後まで読めば、自社の課題を解決し、採用活動を成功に導くための最適なパートナーを見つけるための一歩を踏み出せるはずです。

目次

採用コンサルティングとは?

採用コンサルティングは、企業の持続的な成長に不可欠な「人材」という経営資源を確保するため、採用活動における専門的な知見とノウハウを提供するサービスです。まずは、その本質と具体的な業務内容について詳しく見ていきましょう。

採用の専門家が課題解決を支援するサービス

採用コンサルティングとは、企業の採用活動における課題を、第三者の客観的な視点から分析・抽出し、専門的な知識や実績に基づいて解決策を提案・実行支援するサービスです。採用のプロフェッショナルであるコンサルタントが、企業の経営戦略や事業計画と連動した、最適な採用戦略の立案から実行までをトータルでサポートします。

近年、採用コンサルティングの需要が高まっている背景には、以下のような採用市場の構造的な変化があります。

- 労働人口の減少と有効求人倍率の高止まり: 少子高齢化により、働き手の数は年々減少しており、企業間の人材獲得競争は激化しています。多くの業界で求職者優位の「売り手市場」が続いており、企業は「選ばれる」ための努力が不可欠です。

- 働き方の多様化: 終身雇用を前提とした画一的な働き方から、リモートワーク、フレックスタイム、副業・兼業など、個人の価値観に合わせた多様な働き方が広がっています。企業は、こうした変化に対応した魅力的な労働条件や環境を提示できなければ、優秀な人材を惹きつけることはできません。

- 採用チャネルの複雑化: 従来の求人広告や人材紹介に加え、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNS採用、採用イベントなど、採用チャネルは多岐にわたります。自社に最適なチャネルを見極め、効果的に活用するには高度な専門知識が求められます。

- 採用DXの進展: ATS(採用管理システム)やHRテックツールの導入が進み、データに基づいた科学的な採用活動が主流になりつつあります。しかし、どのツールを導入し、どう活用すればよいのか分からないという企業も少なくありません。

こうした複雑な状況下で、自社のリソースだけでは対応しきれない課題を解決するために、外部の専門家である採用コンサルタントの知見が求められているのです。社内の人間では気づきにくい固定観念や組織内のしがらみから離れ、客観的なデータと幅広い業界知識に基づいて課題を可視化し、実行可能な解決策を提示してくれる点が、採用コンサルティングの最大の価値と言えるでしょう。

採用コンサルティングの主な業務内容

採用コンサルティングが提供するサービスは非常に幅広く、企業の課題やニーズに応じてカスタマイズされます。ここでは、主な業務内容を7つのフェーズに分けて具体的に解説します。

採用戦略の立案と策定

採用活動の根幹となるのが採用戦略です。コンサルタントは、まず企業の経営戦略、事業計画、ビジョンなどを深くヒアリングし、「なぜ採用するのか」「どのような人材が事業成長に貢献するのか」を明確にします。その上で、以下のような項目を具体的に策定していきます。

- 採用目標の設定: 事業計画から逆算し、いつまでに、どの部署に、何名の人材が必要かを定量的に設定します。

- 人材要件(ペルソナ)定義: 役職やスキルだけでなく、企業のカルチャーやバリューにマッチする人物像を具体的に描き出します。これにより、採用のミスマッチを防ぎます。

- 採用市場の分析: 競合他社の動向や、ターゲットとなる人材がいる市場の状況を分析し、自社の立ち位置を客観的に把握します。

- 採用チャネルの選定: ペルソナに最も効果的にアプローチできる採用チャネル(求人媒体、ダイレクトリクルーティング、エージェントなど)を組み合わせた最適なポートフォリオを設計します。

ここで策定される戦略は、その後のすべての採用活動の羅針盤となり、一貫性のあるメッセージングや選考プロセスの実現につながります。

採用ブランディングの強化

採用ブランディングとは、「この会社で働きたい」と求職者に思わせるための、企業の魅力構築・発信活動です。給与や待遇といった条件面だけでなく、企業のビジョン、事業の社会性、働く環境、社員の魅力などを効果的に伝え、競合他社との差別化を図ります。

- EVP(従業員価値提案)の定義: 「この会社で働くことで、従業員は何を得られるのか」という独自の価値を言語化します。

- 採用広報コンテンツの企画・制作: 採用サイト、採用ピッチ資料、社員インタビュー記事、動画コンテンツ、SNS投稿など、ターゲットに響くコンテンツを企画・制作支援します。

- 情報発信チャネルの最適化: どの媒体で、どのタイミングで、どのような情報を発信すれば効果的かを設計し、実行をサポートします。

採用ブランディングを強化することで、知名度に関わらず、自社の魅力に共感する優秀な人材からの応募を増やし、採用競争力を高めることができます。

採用プロセスの設計と改善

応募から内定・入社までの選考プロセスに問題があると、せっかくの応募者を途中で逃してしまいます。コンサルタントは、現状のプロセスを分析し、ボトルネックとなっている箇所を特定・改善します。

- 選考フローの見直し: 書類選考、面接回数、SPIなどの適性検査のタイミングなど、全体のフローを最適化し、候補者の離脱を防ぎます。

- 選考基準の明確化: 各選考段階で何を見極めるのか、評価基準を明確にし、面接官による評価のバラつきをなくします。

- 候補者体験(Candidate Experience)の向上: 応募者への連絡のスピードや丁寧さ、面接の雰囲気作りなど、候補者が「この会社に好感を持った」と感じるような体験を設計します。

候補者体験の向上は、企業の評判を高め、将来的な応募者の増加にもつながる重要な要素です。

採用手法やツールの選定・導入支援

多様化する採用手法やHRテックツールの中から、自社の課題や目的に合ったものを適切に選定し、導入・活用を支援します。

- 最新採用手法の導入支援: ダイレクトリクルーティング(スカウト)、リファラル採用(社員紹介)、アルムナイ採用(退職者再雇用)など、新しい採用手法の導入計画から運用までをサポートします。

- ATS(採用管理システム)の選定・導入: 応募者情報の一元管理、選考進捗の可視化、レポート作成などを効率化するATSの選定から、社内への定着までを支援します。

- アセスメントツールの活用: 候補者の能力や適性を客観的に評価するためのツールの選定や、結果の解釈・活用方法についてアドバイスします。

これにより、勘や経験に頼った採用から、データに基づいた科学的な採用へと転換させることができます。

採用業務の代行(RPO)

RPO(Recruitment Process Outsourcing)とは、採用プロセスの一部または全部を外部に委託することです。コンサルティング会社の中には、戦略立案だけでなく、実務の代行サービスを提供しているところも多くあります。

- スカウトメールの作成・配信

- 求人票の作成・出稿管理

- 応募者対応・日程調整

- 人材紹介会社との連携

戦略はコンサルタントが立案し、その実行をRPOチームが担うことで、採用担当者は面接や内定者フォローといったコア業務に集中できるようになります。

採用担当者や面接官の育成

コンサルティング契約が終了した後も、企業が自走して採用活動を継続できるよう、社内の人材育成も重要な業務の一つです。

- 面接官トレーニング: 候補者の本質を見抜く質問の仕方、惹きつけ(動機付け)の方法、コンプライアンスに関する注意点などを学ぶ研修を実施します。

- 採用担当者向け研修: 採用市場の最新動向、データ分析の手法、採用広報のノウハウなどをレクチャーし、採用担当者のスキルアップを図ります。

これにより、外部の力に頼るだけでなく、組織全体の採用力を底上げすることができます。

内定者のフォローと定着支援

採用活動は、内定を出して終わりではありません。内定者が入社を決意し、入社後に早期離職することなく活躍・定着するところまでがゴールです。

- 内定辞退防止策の立案: 内定者との定期的なコミュニケーションプラン(懇親会、社員面談など)を設計し、入社意欲を高めます。

- オンボーディングプログラムの設計: 新入社員がスムーズに組織に馴染み、早期に戦力化するための受け入れ体制や研修プログラムの構築を支援します。

このように、採用コンサルティングは、入口(採用)から出口(定着・活躍)までを一気通貫で支援する、非常に広範で戦略的なサービスなのです。

採用コンサルティングと他のサービスとの違い

採用に関連するサービスには、採用コンサルティングの他にも「人材紹介」「採用代行(RPO)」「求人広告」などがあります。これらは混同されがちですが、目的や提供価値が大きく異なります。ここでは、それぞれの違いを明確に解説します。

| 比較項目 | 採用コンサルティング | 人材紹介 | 採用代行(RPO) | 求人広告 |

|---|---|---|---|---|

| 主な目的 | 採用活動全体の課題解決、採用力の強化 | 採用要件に合う人材の紹介と採用成功 | 採用業務の工数削減、業務効率化 | 応募者の母集団形成 |

| 提供価値 | 採用戦略の立案、プロセス改善、ノウハウ提供 | 候補者のスクリーニングと推薦 | スカウト配信、面接調整などの実務代行 | 企業情報の掲載、応募者へのアプローチ機会 |

| 関与範囲 | 経営戦略レベルから実務改善まで広範囲 | 主に候補者の紹介と選考調整 | 契約で定められた採用実務の一部または全部 | 求人情報の掲載と応募管理 |

| 料金体系 | 顧問契約型、プロジェクト型など | 成功報酬型(理論年収の30〜35%が相場) | 月額固定型、従量課金型など | 掲載料、クリック課金型など |

| 成果指標 | 採用KPIの改善、採用力の向上、定着率向上 | 採用決定人数 | 業務効率、コスト削減率 | 応募数、採用単価 |

人材紹介との違い

人材紹介は、企業が求める人材要件に合った候補者を、人材紹介会社(エージェント)が自社の登録者データベースから探し出し、企業に紹介するサービスです。

- 目的の違い: 人材紹介の目的は、特定のポジションの採用を成功させること(採用決定)にあります。一方、採用コンサルティングの目的は、採用活動全体の仕組みを改善し、企業自身の「採用力」を中長期的に高めることにあります。人材紹介が「魚を釣って与える」サービスだとすれば、採用コンサルティングは「魚の釣り方を教える」サービスと言えるでしょう。

- アプローチの違い: 人材紹介は、企業と求職者の「マッチング」に特化しています。採用コンサルティングは、なぜマッチングがうまくいかないのか、その原因を特定し、採用戦略、ブランディング、選考プロセスといった採用活動の上流工程からメスを入れる点が大きな違いです。

- 関与期間と料金体系: 人材紹介は、採用が決定すればサービスは完了し、成功報酬として費用が発生するのが一般的です。採用コンサルティングは、一定期間(数ヶ月〜1年以上)にわたって継続的に関与する顧問契約型やプロジェクト型が多く、企業の課題解決そのものに対して費用が発生します。

採用代行(RPO)との違い

採用代行(RPO)は、その名の通り、採用に関する実務プロセスを外部に委託するサービスです。スカウトメールの配信、応募者対応、面接日程の調整といった、工数がかかるオペレーション業務を代行してもらうことで、採用担当者の負担を軽減します。

- 目的の違い: RPOの主な目的は、採用業務の効率化と工数削減です。採用コンタルティングは、採用戦略の立案や課題解決といった、より上流の知的労働が中心となります。RPOが「手足」を動かす役割だとすれば、コンサルティングは「頭脳」として機能する役割です。

- スコープ(範囲)の違い: RPOの支援範囲は、契約で定められた「実務代行」に限定されます。「なぜ応募が集まらないのか」という戦略的な課題解決や、面接官の育成といった領域は、通常RPOの範囲外です。

- 関係性: ただし、この二つは対立するものではなく、補完関係にあります。優れた採用コンサルティング会社は、戦略立案(コンサルティング)と実務実行(RPO)の両方の機能を持っていることが多く、一気通貫で支援を提供できます。コンサルティングによって策定された戦略に基づき、RPOチームが効率的に実務を遂行することで、最大の効果を発揮します。戦略なきRPOは単なる作業代行に終わり、実行なき戦略は絵に描いた餅になってしまうため、両輪で回すことが理想的です。

求人広告との違い

求人広告は、求人サイトや求人情報誌などのメディアに自社の求人情報を掲載し、広く応募者を集めるためのサービスです。

- 役割の違い: 求人広告は、母集団形成(応募者を集めること)のための「手段」の一つです。採用コンサルティングは、その手段をどう使うかを含めた、採用活動全体の「戦略」を設計する役割を担います。どの求人媒体に、どのような内容の広告を、いくらの予算で出稿すれば最も効果的なのかを判断するのがコンサルティングの領域です。

- 関与の深さ: 求人広告会社は、基本的に広告枠の提供と、効果的な原稿作成のアドバイスが主な役割です。応募後の選考プロセスや、内定者のフォロー、採用全体の課題解決にまで踏み込んで関与することはほとんどありません。

- 費用対効果の考え方: 求人広告は「応募単価」や「採用単価」で費用対効果を測りますが、これは短期的な指標です。採用コンサルティングは、採用の質、定着率、採用担当者の成長といった、より長期的で本質的な価値向上を目指します。

これらのサービスは、それぞれに役割と利点があります。自社の課題が「今すぐこのポジションを埋めたい」のであれば人材紹介、「とにかく人手が足りない」のであればRPO、「まずは広く知ってもらいたい」のであれば求人広告が適しているかもしれません。しかし、「なぜか採用がうまくいかない」「採用の仕組みを根本から見直したい」といった、より構造的な課題を抱えている場合には、採用コンサルティングが最も有効な選択肢となるでしょう。

採用コンサルティングの費用相場と料金体系

採用コンサルティングの導入を検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。料金は、コンサルティング会社の規模や知名度、支援内容の範囲、契約期間などによって大きく変動します。ここでは、一般的な料金体系の種類と、業務内容別の費用相場について解説します。

料金体系の種類

採用コンサルティングの料金体系は、主に「顧問契約型」「成果報酬型」「プロジェクト型」の3つに大別されます。

| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額固定料金で、一定期間継続的に支援 | 常に相談できるパートナーがいる安心感。中長期的な課題解決に取り組める。 | 短期間で成果が出なくても費用が発生する。 | 採用部門の立ち上げ期、継続的な改善が必要な企業 |

| 成果報酬型 | 採用決定などの成果に応じて費用が発生 | 成果が出なければ費用がかからず、リスクが低い。 | 短期的な成果を追い求めがち。コンサルティングでは少ない。 | 採用予算が限られており、リスクを抑えたい企業 |

| プロジェクト型 | 特定の課題解決のために期間と総額を決定 | 目的と予算が明確。短期集中で成果を出しやすい。 | 契約範囲外の課題に対応しにくい。継続的な支援には不向き。 | 採用サイト制作、面接官研修など特定の目的がある企業 |

顧問契約型(リテーナー型)

顧問契約型は、月額固定の料金(リテ―ナーフィー)を支払い、契約期間中(通常6ヶ月〜1年)、継続的に採用活動全般に関するコンサルティングを受ける形態です。採用コンサルティングにおいて最も一般的な料金体系です。

- 費用相場: 月額30万円〜100万円程度が中心価格帯です。大手企業向けや、戦略立案からRPOまで広範囲にわたる支援の場合は月額100万円を超えることもあります。逆に、スタートアップ向けの簡易的なプランでは月額10万円台から提供している会社もあります。

- 特徴: 定例ミーティングを通じて進捗を確認し、PDCAサイクルを回しながら継続的に採用活動を改善していきます。採用戦略の策定・見直し、採用ブランディングの強化、採用担当者の育成といった、一朝一夕には成果が出ない中長期的な課題解決に適しています。いつでも相談できる外部の専門家がいるという安心感も大きなメリットです。

成果報酬型

成果報酬型は、「採用決定」「目標応募数の達成」といった、あらかじめ設定した成果(ゴール)が達成された場合にのみ費用が発生する形態です。人材紹介サービスで一般的なモデルですが、純粋なコンサルティングサービスでこの形態を採用している会社は比較的少ないです。

- 費用相場: 採用が決定した場合、理論年収の30%〜50%、あるいは1名あたり80万円〜200万円といった設定が一般的です。

- 特徴: 企業にとっては初期投資のリスクを抑えられるメリットがあります。しかし、コンサルティング会社側からすると、短期的な「採用決定」という成果を追い求めるインセンティブが強く働き、本質的な課題解決や採用力の強化といった中長期的な視点が疎かになる可能性も否定できません。スカウト代行などのRPOサービスと組み合わせて、「月額固定費+成果報酬」というハイブリッド型を採用しているケースは多く見られます。

プロジェクト型

プロジェクト型は、「採用サイトのリニューアル」「面接官トレーニングの実施」「採用ピッチ資料の作成」といった、特定の課題や目的を達成するために、期間と業務範囲、総額費用を定めて契約する形態です。

- 費用相場: プロジェクトの規模や内容によって大きく異なり、50万円〜数百万円と幅広いです。例えば、採用ピッチ資料作成で30万円〜100万円、採用サイト制作なら150万円〜500万円以上が目安となります。

- 特徴: 解決したい課題が明確で、短期間で集中して取り組みたい場合に有効です。目的とゴール、予算が明確なため、費用対効果を測定しやすいのがメリットです。ただし、契約範囲外の課題が発生した場合には、別途追加の契約や費用が必要になることがあります。

業務内容別の費用相場

依頼する業務内容によっても費用は大きく異なります。自社がどの部分の支援を必要としているかを明確にし、予算を検討する際の参考にしてください。

| 業務内容 | 費用相場の目安 | 契約形態の例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 採用戦略設計・顧問 | 月額30万円~80万円 | 顧問契約型 | 企業の規模や課題の複雑さで変動。週1回の定例MTGなどが含まれる。 |

| 採用ブランディング支援 | 100万円~500万円以上 | プロジェクト型 | EVP策定、コンセプト設計、Webサイト・動画制作などを含む包括的な支援。 |

| 採用ピッチ資料作成 | 30万円~100万円 | プロジェクト型 | 構成案作成、ライティング、デザインまで。ページ数や取材の有無で変動。 |

| 面接官トレーニング | 20万円~100万円 | プロジェクト型 | 半日〜2日間の研修プログラム。参加人数やカスタマイズの度合いによる。 |

| スカウト代行(RPO) | 月額10万円~50万円 + 成果報酬 | 顧問契約型+成果報酬型 | ターゲットの難易度や送信数に応じて変動。成果報酬がないプランも有。 |

| 採用全体のアウトソーシング | 月額50万円~ | 顧問契約型 | 戦略立案から実務代行までフルサポート。支援範囲により費用は大きく変動。 |

これらの費用はあくまで一般的な目安です。最終的な費用は、企業の状況や要望に応じて個別に見積もられます。複数のコンサルティング会社に相談し、提案内容と見積もりを比較検討することが、自社に最適なパートナーを見つけるための重要なステップです。その際、料金の安さだけで判断するのではなく、提供されるサービスの価値や、長期的な費用対効果を見極める視点を持つことが失敗しないための鍵となります。

採用コンサルティングを利用する4つのメリット

採用コンサルティングの導入にはコストがかかりますが、それを上回る多くのメリットが期待できます。ここでは、企業が採用コンサルティングを活用することで得られる主な4つのメリットについて、具体的な効果とともに解説します。

① 採用課題を客観的に把握し解決策が見つかる

最大のメリットは、自社だけでは気づけなかった採用活動の根本的な課題を、第三者の専門的な視点から客観的に可視化できることです。

多くの企業では、採用活動が長年の慣習や担当者の経験則に基づいて行われているケースが少なくありません。「昔からこの方法でやってきた」「競合も同じようなことをしているはず」といった思い込みが、変化する市場への対応を遅らせ、採用がうまくいかない原因となっていることがあります。また、社内の立場や人間関係が影響し、本質的な問題に切り込めないこともあります。

採用コンサルタントは、こうした社内のしがらみとは無縁の存在です。

- データに基づいた客観的な分析: 応募から採用までの各フェーズの歩留まり率、チャネルごとの費用対効果、競合他社の動向といったデータを分析し、「勘」ではなく「事実」に基づいて課題を特定します。例えば、「応募数は多いのに面接設定率が低い」というデータが出れば、応募者への初期対応のスピードや方法に問題がある、という仮説を立てて改善策を提案します。

- 多角的な視点: コンサルタントは、多様な業界・規模の企業の採用を支援してきた経験から、豊富な成功・失敗事例の引き出しを持っています。自社の常識が、実は業界の非常識である可能性や、他業界で成功した手法を応用できる可能性など、社内だけでは得られない新しい視点を提供してくれます。

このように、客観的な事実と専門的な知見に基づいて課題を正確に診断することで、的確で効果的な解決策を見つけ出すことができます。これは、自社のリソースだけで闇雲に試行錯誤を繰り返すよりも、はるかに効率的で確実なアプローチです。

② 最新の採用ノウハウが自社に蓄積される

採用コンサルティングは、単に業務を代行してもらうサービスではありません。コンサルタントとの協業を通じて、最新の採用市場のトレンドや効果的なノウハウを学び、自社の組織内に知識として蓄積できる点も大きなメリットです。

採用の世界は日進月歩で変化しています。新しい採用手法の登場、求職者の価値観の変化、法改正への対応など、採用担当者が常に最新情報をキャッチアップし続けるのは大変な労力が必要です。

採用コンサルタントは、常に市場の最前線に立ち、これらの変化を敏感に捉えています。

- 知識の移転: コンサルティングの過程で、なぜこの戦略をとるのか、なぜこの手法が有効なのかといった背景や理論を丁寧に説明してくれます。また、面接官トレーニングや採用担当者向けの研修を通じて、具体的なスキルやノウハウを直接的に移転します。

- 仕組み化・ドキュメント化: 成功した採用手法や改善されたプロセスを、マニュアルやドキュメントとして「型」に残す支援も行います。これにより、担当者が変わっても採用活動の質が落ちることなく、組織として継続的に成果を出せる「自走できる採用体制」を構築することができます。

契約期間が終了した後も、自社で質の高い採用活動を継続できる。これは、コンサルティング費用を「コスト」ではなく、未来の採用力を高めるための「投資」と捉えることができる大きな理由です。

③ 採用担当者の負担を大幅に軽減できる

採用担当者は、母集団形成から応募者対応、面接調整、内定者フォロー、さらには社内調整まで、非常に多岐にわたる業務を抱えています。特に、ノンコア業務と呼ばれるオペレーション業務に多くの時間を割かれ、本来注力すべき戦略立案や候補者とのコミュニケーションといったコア業務に集中できないという課題を抱える企業は少なくありません。

採用コンサルティング、特にRPO(採用代行)サービスを併用することで、この課題を劇的に改善できます。

- コア業務への集中: スカウト配信や日程調整といった定型的な業務をアウトソースすることで、採用担当者は面接の質の向上、候補者の動機付け、内定者との関係構築といった、人でなければできない付加価値の高い業務に時間とエネルギーを集中させることができます。

- 戦略的な時間の創出: 日々のオペレーションから解放されることで、採用担当者は採用市場の分析や、中長期的な採用戦略の検討、採用ブランディングの企画といった、より戦略的な業務に取り組むための時間を確保できます。

これにより、採用担当者の疲弊を防ぎ、モチベーションを維持するだけでなく、採用活動全体の質を向上させる好循環を生み出すことができます。

④ 自社にマッチした人材の採用と定着につながる

場当たり的な採用活動は、採用のミスマッチを生み、結果として早期離職につながるリスクを高めます。早期離職は、採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、既存社員の士気低下や、新たな採用活動の発生など、企業にとって大きな損失となります。

採用コンサルティングは、このミスマッチを減らし、人材の定着率を高める効果が期待できます。

- 一貫した採用軸の構築: 採用戦略の立案フェーズで、企業のビジョンやカルチャー、事業戦略に基づいて「自社が本当に求める人材像」を明確に定義します。この明確な採用軸が、その後の採用広報のメッセージングや、選考基準のブレを防ぎます。

- 魅力の言語化と適切なアピール: 採用ブランディングを通じて、自社の本当の魅力を候補者に響く言葉で伝えます。これにより、条件面だけでなく、企業の価値観に共感する、カルチャーフィットの可能性が高い候補者からの応募が増えます。

- 質の高い選考プロセス: 構造化された面接や客観的な評価基準により、候補者のスキルや経験だけでなく、価値観やポテンシャルを多角的に見極めることができます。

このように、入口の段階から自社とのマッチング精度を高めることで、入社後のギャップを最小限に抑え、採用した人材が長期的に活躍・定着する可能性を高めることができるのです。これは、企業の持続的な成長に直結する非常に重要なメリットと言えるでしょう。

採用コンサルティングを利用する3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、採用コンサルティングの利用にはデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、導入を成功させるためには不可欠です。

① 導入コストがかかる

最も分かりやすいデメリットは、当然ながら導入に費用がかかることです。前述の通り、顧問契約型であれば月額数十万円、プロジェクト型であれば総額で百万円単位のコストが発生することもあります。特に、予算が限られている中小企業やスタートアップにとっては、決して安い投資ではありません。

- 考え方と対策:

- 費用対効果(ROI)で判断する: かかるコストだけを見るのではなく、それによって得られるリターンを考えることが重要です。例えば、「採用コンサルティングを導入しなかった場合に発生し続ける損失」を試算してみましょう。採用ミスマッチによる早期離職者1名あたりの損失は、年収の50%〜200%とも言われます。また、採用担当者が非効率な業務に費やしている時間(人件費)もコストです。これらの「見えないコスト」と比較して、コンサルティング費用が妥当かどうかを判断する視点が求められます。

- スモールスタートを検討する: 最初から包括的なコンサルティングを依頼するのが難しい場合は、まず「採用ピッチ資料の作成」や「面接官トレーニング」といった、特定の課題に絞ったプロジェクト型の契約から始めてみるのも一つの手です。そこで成果を実感できれば、社内の理解も得やすくなり、次のステップに進みやすくなります。

- 複数の会社から見積もりを取る: 複数のコンサルティング会社に相談し、提案内容と見積もりを比較検討することで、自社の予算感に合った最適なプランを見つけることができます。

コストがかかるという事実を認識しつつ、それを上回る価値を生み出せるかどうかを冷静に見極めることが大切です。

② 成果が出るまでに時間がかかる場合がある

採用コンサルティングは、魔法の杖ではありません。特に、採用戦略の根本的な見直しや、採用ブランディングの構築、組織文化の変革といったテーマは、成果が目に見える形になるまでには数ヶ月から1年以上の時間がかかることも珍しくありません。

「コンサルを導入すれば、来月から応募が殺到するはずだ」といった短期的な期待を持ちすぎると、成果が出る前に「効果がない」と判断してしまい、プロジェクトが中途半端に終わってしまうリスクがあります。

- 考え方と対策:

- 中長期的な視点を持つ: 採用コンサルティングは、短期的な採用人数の充足だけでなく、企業の「採用力」という土台を時間をかけて作り上げるための取り組みであると理解することが重要です。経営層も含め、社内全体でこの認識を共有しておく必要があります。

- KPI(重要業績評価指標)を設定する: 最終的なゴール(例:採用決定、定着率向上)だけでなく、そこに至るまでの中間指標(KPI)を設定し、定期的に進捗を確認することが大切です。例えば、「書類選考通過率の改善」「スカウトメールの返信率向上」「採用サイトのPV数増加」といったKPIを追いかけることで、施策が正しく機能しているかを確認し、モチベーションを維持することができます。

- コンサルタントと期待値をすり合わせる: 契約前に、どのようなスケジュール感で、どのような成果を目指すのかをコンサルタントと綿密にすり合わせ、現実的な期待値を共有しておくことが、後の「期待外れ」を防ぐ上で非常に重要です。

③ コンサルティング会社の質や相性に左右される

採用コンサルティングの成果は、依頼する会社の専門性や実績、そして何よりも担当してくれるコンサルタント個人のスキルや自社との相性に大きく依存します。たとえ有名なコンサルティング会社であっても、担当者との相性が悪ければ、期待した成果は得られません。

- 考え方と対策:

- 「会社」だけでなく「担当者」を見る: 契約前の商談の段階で、実際にプロジェクトを担当する予定のコンサルタントと必ず面談させてもらいましょう。その際に、以下の点を確認することが重要です。

- コミュニケーションのしやすさ: こちらの意図を正確に汲み取り、専門用語を分かりやすく説明してくれるか。

- 業界・職種への理解度: 自社の事業内容や、募集する職種の特性について深い知見を持っているか。

- 熱意とコミットメント: 自社の課題を「自分ごと」として捉え、成功に向けて情熱を持って取り組んでくれそうか。

- 提案の具体性: 一般論だけでなく、自社の状況に合わせた具体的なアクションプランを提示してくれるか。

- 実績を確認する: その会社が、自社と類似した業界、企業規模、課題を持つ企業の支援実績が豊富かどうかを確認します。公式サイトの事例紹介(特定社名は伏せられていても、業種や課題は記載されていることが多い)などを参考にしましょう。

- 丸投げにしない姿勢: どんなに優秀なコンサルタントでも、企業側の協力なしには成果を出せません。コンサルタントにすべてを「丸投げ」するのではなく、自社の課題として主体的に関わり、情報提供や意思決定を迅速に行う姿勢が、良いパートナーシップを築き、成果を最大化する上で不可欠です。

- 「会社」だけでなく「担当者」を見る: 契約前の商談の段階で、実際にプロジェクトを担当する予定のコンサルタントと必ず面談させてもらいましょう。その際に、以下の点を確認することが重要です。

これらのデメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることで、採用コンサルティングの導入失敗リスクを大幅に低減させることができます。

失敗しない採用コンサルティング会社の選び方

数多くの採用コンサルティング会社の中から、自社に最適な一社を見つけ出すことは、プロジェクトの成否を分ける最も重要なステップです。ここでは、会社選びで失敗しないための4つの重要なポイントを解説します。

自社の課題や目的を明確にする

コンサルティング会社に相談する前に、まずは自社が抱える採用課題と、コンサルティングを通じて達成したい目的をできる限り具体的に言語化しておくことが不可欠です。これが曖昧なままでは、コンサルティング会社も的確な提案ができず、話が進むにつれて「思っていたのと違う」というミスマッチが生じやすくなります。

以下の質問について、社内で議論し、整理してみましょう。

- 現状の課題(What):

- 応募者の「量」が足りないのか、それとも「質」に問題があるのか?

- 選考プロセスのどこにボトルネックがあるか?(例:書類選考通過率が低い、面接後の辞退が多い、内定辞退率が高い)

- 特定の職種(例:エンジニア、営業)の採用が特に困難か?

- 採用担当者のリソースが不足しているのか、それともノウハウが不足しているのか?

- 採用ブランディングに課題を感じているか?

- 目的・ゴール(Why & Where):

- コンサルティング導入によって、最終的にどのような状態になりたいか?(例:年間〇名のエンジニアを採用できる体制を作る、採用単価を〇%削減する、採用活動を内製化できるノウハウを蓄積する)

- 最も優先して解決したい課題は何か?

- 期間と予算(When & How much):

- いつまでに成果を出したいか?

- どの程度の予算を確保できるか?

これらの項目を事前に整理しておくことで、コンサルティング会社に自社の状況を正確に伝え、より具体的で質の高い提案を引き出すことができます。また、各社の提案を比較検討する際の明確な判断基準にもなります。

実績や得意な領域を確認する

採用コンサルティング会社には、それぞれ得意とする領域や専門性があります。自社の課題や業界特性に合った会社を選ぶことが重要です。

- 実績の確認: 公式サイトなどで、過去の支援実績を確認しましょう。特に、自社と同じ業界、同じくらいの企業規模、似たような課題を抱える企業の支援実績が豊富であれば、効果的な支援が期待できます。

- 得意領域(専門性)の見極め:

- 総合型 vs 特化型: 大手企業から中小企業まで幅広く支援する「総合型」の会社もあれば、特定の領域に強みを持つ「特化型」の会社もあります。

- スタートアップ・ベンチャー特化: スピード感のある採用、採用ブランディング、CXOクラスの採用などに強み。

- エンジニア採用特化: 技術理解に基づいた人材要件定義、エンジニアに響く求人票作成、技術広報支援などに強み。

- 大手企業向け: 大規模採用のプロセス設計、グローバル採用、組織開発との連携などに強み。

- RPO(実務代行)に強み: 大量のスカウト配信や日程調整など、オペレーションの効率化を得意とする。

- 支援フェーズの確認: 戦略立案などの「上流工程」に強いのか、実務代行などの「下流工程」に強いのか、あるいはその両方を一気通貫で提供できるのかを確認します。

- 総合型 vs 特化型: 大手企業から中小企業まで幅広く支援する「総合型」の会社もあれば、特定の領域に強みを持つ「特化型」の会社もあります。

自社の課題が「エンジニアが全く採用できない」ことであれば、IT・エンジニア採用に特化したコンサルティング会社を選ぶ方が、一般的な総合型の会社よりも的確なソリューションを得られる可能性が高いでしょう。

料金体系が明確で分かりやすいか

コストは会社選びの重要な要素です。料金体系が不明瞭な会社は避け、サービス内容と費用の関係性がクリアになっている会社を選びましょう。

- 見積もりの内訳を確認: 見積もりを依頼する際は、総額だけでなく、その内訳を詳細に提示してもらいましょう。「コンサルティング費用一式」といった曖昧な項目ではなく、「何に」「どれくらいの工数がかかり」「いくらの費用が発生するのか」が明確になっているかを確認します。

- 追加費用の有無: 契約範囲外の業務を依頼した場合に、追加費用が発生するかどうか、その際の料金体系はどうなるのかを事前に確認しておきましょう。後々のトラブルを防ぐために重要です。

- 費用対効果の説明: なぜその料金設定なのか、その投資によってどのようなリターン(効果)が期待できるのかを、納得のいく形で説明してくれる会社は信頼できます。単に安いだけでなく、コストに見合った、あるいはそれ以上の価値を提供してくれるかどうかを見極めることが大切です。

担当コンサルタントとの相性は良いか

最終的に、プロジェクトを推進するのは「人」です。企業のブランドや実績も重要ですが、実際に自社を担当してくれるコンサルタントとの相性が、成果を大きく左右します。

- 事前面談の実施: 契約を結ぶ前に、必ず担当予定のコンサルタントと直接話す機会を設けてもらいましょう。営業担当者と実際のコンサルタントが異なるケースは多いため、これは必須のステップです。

- 相性のチェックポイント:

- コミュニケーションスタイル: 威圧的でなく、こちらの話を傾聴し、建設的な議論ができるか。

- 熱意と当事者意識: 自社の課題解決に対して、他人事ではなく、強い当事者意識と熱意を持って向き合ってくれるか。

- ビジネス理解度: 自社の事業や文化に対する理解が早く、的確な質問を投げかけてくるか。

- 信頼感: 「この人になら任せられる」と直感的に思えるか。

どんなに優れたノウハウを持つコンサルタントでも、コミュニケーションが円滑に進まなければ、社内の情報を引き出すことも、現場を巻き込むこともできません。信頼できるパートナーとして、二人三脚でプロジェクトを進めていける相手かどうかを、自身の目でしっかりと見極めましょう。

【目的別】おすすめの採用コンサルティング会社15選

ここでは、2024年最新の情報に基づき、実績が豊富で信頼できる採用コンサルティング会社を15社厳選してご紹介します。各社の特徴や強みを比較し、自社の目的や課題に合った会社を見つけるための参考にしてください。

注意:掲載されているサービス内容や情報は、各社の公式サイト(2024年時点)に基づいています。最新の情報については、必ず各社の公式サイトをご確認ください。

① 株式会社Leggenda

大手企業向けの採用成功をトータルで支援する業界のパイオニア

1996年の創業以来、採用コンサルティング・アウトソーシング業界をリードしてきた老舗企業です。特に大手企業やメガベンチャーの採用戦略立案、プロセス設計、アセスメントツールの提供、RPOまで、採用活動全体をワンストップで支援できる総合力が強みです。長年の実績で培われた膨大なデータとノウハウに基づいた、質の高いコンサルティングが期待できます。

(参照:株式会社Leggenda公式サイト)

② 株式会社トライアンフ

組織人事のプロフェッショナル集団による本質的な課題解決

採用コンサルティングだけでなく、人事制度構築や組織開発、人材育成まで、人事領域全体をカバーするコンサルティングファームです。採用を単体の活動として捉えるのではなく、経営戦略や組織全体の文脈から課題を捉え、本質的な解決策を提案するスタイルが特徴。「人が輝く強い組織をつくる」というビジョンのもと、中長期的な視点でのパートナーシップを築きたい企業におすすめです。

(参照:株式会社トライアンフ公式サイト)

③ パーソルプロセス&テクノロジー株式会社

大手パーソルグループの総合力を活かした大規模RPOに強み

人材サービス大手パーソルグループの一員として、テクノロジーとプロセス改善の知見を活かした採用支援を提供しています。特に、数千人規模の採用業務を代行する大規模RPO(採用代行)の実績が豊富です。採用戦略の立案から、最新のHRテクノロジーを活用したオペレーションの効率化まで、企業の採用部門全体の生産性向上に貢献します。

(参照:パーソルプロセス&テクノロジー株式会社公式サイト)

④ 株式会社ネオキャリア

人材領域の知見を活かした総合的なソリューションを提供

人材紹介や求人広告など、多岐にわたる人材サービスを展開するネオキャリアが提供する採用コンサルティング・RPOサービスです。幅広いサービスの知見を活かし、採用課題に応じた最適なソリューションを組み合わせて提案できるのが強み。特に新卒採用や若手人材の採用支援に豊富な実績を持っています。全国に拠点を持ち、地方企業の支援にも対応可能です。

(参照:株式会社ネオキャリア公式サイト)

⑤ 株式会社uloqo

BtoB企業に特化した採用マーケティング・ブランディング支援

BtoB企業や専門性の高い領域の採用ブランディング・採用マーケティングに特化したユニークなコンサルティング会社です。事業内容や仕事の魅力が伝わりにくいBtoB企業の課題を深く理解し、候補者に響くEVP(従業員価値提案)の策定から、コンテンツ制作、情報発信までを一気通貫で支援します。専門性が高く、採用に苦戦している企業にとって心強いパートナーとなるでしょう。

(参照:株式会社uloqo公式サイト)

⑥ 株式会社キャスター

フルリモート体制の採用に特化した「CASTER BIZ recruiting」

「リモートワークを当たり前にする」をミッションに掲げ、全社フルリモート体制を実践するキャスターが提供する採用支援サービスです。自社のノウハウを活かし、リモートワーカーやITエンジニアの採用に強みを持ちます。戦略設計からスカウト、面接代行まで、オンラインで完結する柔軟な採用プロセスを構築・支援します。

(参照:株式会社キャスター公式サイト)

⑦ 株式会社one

採用×広報の視点で企業の魅力を最大化するブランディング支援

採用活動を「広報活動の一環」と捉え、採用ブランディングや採用広報の戦略立案・実行支援に強みを持つ会社です。企業の潜在的な魅力を掘り起こし、ストーリーとして言語化。採用サイト、note、SNSなどを活用した一貫性のある情報発信を通じて、企業のファンを増やし、共感を軸としたマッチングを実現します。

(参照:株式会社one公式サイト)

⑧ 株式会社キャリアマート

新卒採用に特化したコンサルティングとアウトソーシング

創業以来、一貫して新卒採用領域に特化した支援を行っている会社です。インターンシップの設計から母集団形成、説明会運営、選考、内定者フォローまで、新卒採用に関するあらゆるプロセスをサポートします。時代とともに変化する学生の価値観や就職活動のトレンドを的確に捉えたコンサルティングに定評があります。

(参照:株式会社キャリアマート公式サイト)

⑨ 株式会社人材研究所

「科学的」アプローチに基づく客観的な人材アセスメントに強み

代表の曽和利光氏をはじめ、人事・採用領域の著名な専門家が多数在籍するコンサルティングファームです。心理学や統計学などの知見を活かした「科学的な」アプローチが特徴で、特に人材アセスメント(適性検査の設計・解釈、面接評価)の分野で高い専門性を誇ります。勘や経験に頼らない、客観的で再現性の高い採用の仕組みを構築したい企業に適しています。

(参照:株式会社人材研究所公式サイト)

⑩ HeaR株式会社

スタートアップ・ベンチャー特化の採用ブランディング・CX(候補者体験)向上支援

「採用CX(候補者体験)」の向上を軸に、スタートアップやベンチャー企業の採用支援を行う会社です。候補者が応募前から入社後まで一貫して良い体験をすることで、企業のファンになってもらうことを目指します。採用ピッチ資料の作成や、採用コミュニケーションの改善を通じて、辞退率の低下やリファラル採用の活性化を支援します。

(参照:HeaR株式会社公式サイト)

⑪ 株式会社ポテンシャライト

ベンチャー・スタートアップの「採用のSaaS」を目指す伴走型支援

ベンチャー・スタートアップ界隈で圧倒的な知名度と実績を誇る採用コンサルティング会社です。採用戦略立案から実行まで、まるで自社の採用担当者のように深くコミットする「採用コンサルティング/RPO」が主力サービス。Web上でノウハウを惜しみなく公開する「#採用百科事典」も有名で、その知見の深さには定評があります。

(参照:株式会社ポテンシャライト公式サイト)

⑫ 株式会社プロ人事

フリーランス人事のネットワークを活かした柔軟な支援体制

経験豊富なフリーランスの人事・採用プロフェッショナルと企業をマッチングし、プロジェクトチームを組成して採用課題の解決にあたります。企業の課題やフェーズに合わせて、最適なスキルを持つ専門家を柔軟にアサインできるのが強み。「月1回の壁打ち」から「常駐型の採用責任者代行」まで、幅広いニーズに対応可能です。

(参照:株式会社プロ人事公式サイト)

⑬ 株式会社VOLLECT

ダイレクトリクルーティングに特化したスカウト支援サービス

ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)の運用支援に特化したサービス「PRO SCOUT」を提供しています。ターゲット選定、スカウト文面の作成・改善、効果測定まで、スカウト採用で成果を出すためのノウハウが豊富です。自社でダイレクトリクルーティングを始めたものの、なかなか成果が出ない、リソースが足りないといった企業に最適です。

(参照:株式会社VOLLECT公式サイト)

⑭ 株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を起点とした採用・定着支援

「エンゲージメント(従業員の貢献意欲)」向上を専門とする組織開発コンサルティング会社ですが、その知見を活かした採用・定着支援も行っています。入社後の活躍・定着から逆算した採用要件定義や、新入社員のオンボーディングプログラム設計など、「辞めない、活躍する」採用の実現をサポートします。

(参照:株式会社NEWONE公式サイト)

⑮ 株式会社b-cause

IT/Webエンジニア採用に特化したコンサルティングとRPO

採用が特に難しいとされるIT/Webエンジニアの採用に特化した支援を行う会社です。エンジニアの技術やカルチャーを深く理解したコンサルタントが、人材要件のすり合わせ、技術広報の支援、エンジニアに響くスカウト文面の作成など、専門性の高いサービスを提供します。エンジニア採用に本気で取り組みたい企業の力強い味方となります。

(参照:株式会社b-cause公式サイト)

採用コンサルティングを最大限に活用するポイント

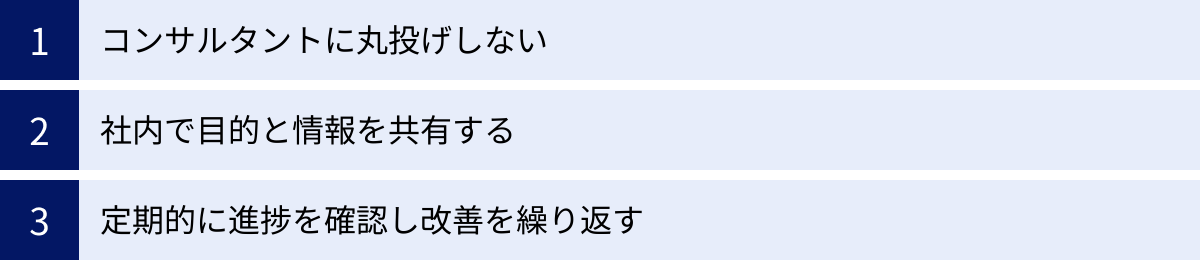

高額な費用をかけて採用コンサルティングを導入しても、その活用方法を誤れば期待した成果は得られません。コンサルティングの効果を最大限に引き出し、成功に導くための3つの重要なポイントを紹介します。

コンサルタントに丸投げしない

最も陥りがちな失敗が、コンサルタントにすべてを「丸投げ」してしまうことです。「専門家にお金を払っているのだから、全部うまくやってくれるだろう」という姿勢では、プロジェクトは決して成功しません。

採用コンサルタントは、あくまで外部のパートナーであり、魔法使いではありません。彼らが最高のパフォーマンスを発揮するためには、企業側の主体的な協力が不可欠です。

- 自社の課題として捉える: 採用は経営の根幹に関わる重要課題です。コンサルタントからの提案を待つだけでなく、自社の課題として主体的に考え、積極的に意見や情報を提供しましょう。

- 迅速な情報提供と意思決定: コンサルタントは、企業の内部情報(組織課題、人員計画、現場の声など)がなければ、的確な分析や提案ができません。求められた情報は迅速に提供し、提案に対する意思決定もスピーディーに行うことが、プロジェクトの推進力を高めます。

- 現場を巻き込む: 採用は人事部だけで完結するものではありません。コンサルタントが現場の社員にヒアリングを行ったり、面接への協力を依頼したりする際には、その目的を社内に説明し、協力を得られる環境を整えることが重要です。

コンサルタントを「業者」ではなく「パートナー」として迎え入れ、二人三脚で課題解決に取り組む姿勢が、成果を最大化する鍵となります。

社内で目的と情報を共有する

採用コンサルティングの導入は、しばしば経営層や人事部だけで決定され、現場の社員にはその目的や背景が十分に伝わらないことがあります。しかし、これでは社内の協力が得られず、コンサルティングの効果が半減してしまいます。

- 導入目的の共有: なぜ今、外部の専門家の力を借りる必要があるのか。コンサルティングを通じて、会社として何を目指しているのか。その目的を、経営層から現場の管理職、一般社員に至るまで、関係者全員に丁寧に説明し、理解と共感を醸成することが重要です。目的が共有されていれば、社員は「やらされ感」ではなく、当事者意識を持ってプロジェクトに協力してくれるようになります。

- 進捗状況の共有: コンサルティングがどのように進んでいるのか、どのような成果が見え始めているのかを、定期的に社内に共有することも有効です。小さな成功事例でも共有することで、プロジェクトへの期待感が高まり、さらなる協力の輪が広がります。

社内を一枚岩にし、全社的なプロジェクトとして推進する体制を築くことが、コンサルティングを成功させるための土台となります。

定期的に進捗を確認し改善を繰り返す

コンサルティングは、契約して終わりではありません。むしろ、契約してからが本当のスタートです。計画通りに施策が進んでいるか、期待した効果が出ているかを定期的に確認し、必要に応じて軌道修正していくプロセスが極めて重要です。

- 定例ミーティングの設定: コンサルタントと週に1回、あるいは隔週で定例ミーティングの場を設けましょう。この場で、事前に設定したKPI(重要業績評価指標)の進捗状況をデータで確認し、うまくいっている点、いっていない点を洗い出します。

- PDCAサイクルを回す: ミーティングでの議論に基づき、次のアクションプラン(Do)を決定し、実行します。そして、次回のミーティングでその結果を再度検証(Check)し、さらなる改善策(Action)を考える。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを高速で回し続けることが、成果への最短距離です。

- 率直なフィードバック: コンサルタントの提案や進め方に対して、疑問や懸念があれば、遠慮せずに率直に伝えましょう。建設的な議論を通じて、より良い解決策を見つけ出すことができます。健全な緊張感を保ち、お互いに高め合える関係性を築くことが理想です。

これらのポイントを意識し、企業側が主体的に関与することで、採用コンサルティングは単なる外部委託サービスではなく、企業の採用力を根本から変革する強力なエンジンとなるでしょう。

まとめ

本記事では、採用コンサルティングの基礎知識から、他のサービスとの違い、費用、メリット・デメリット、そして失敗しない会社の選び方やおすすめの企業まで、幅広く解説してきました。

現代の採用市場は、変化が激しく、多くの企業にとって人材獲得は最重要の経営課題の一つです。このような状況において、採用コンサルティングは、自社だけでは解決が難しい構造的な課題にメスを入れ、持続可能な採用力を構築するための非常に有効なソリューションです。

採用コンサルティングの価値は、単に採用業務を代行したり、目先の採用成功を実現したりすることだけではありません。その本質は、以下の点にあります。

- 客観的な視点で自社の課題を可視化し、的確な処方箋を描くこと

- 専門的な知見とノウハウを自社に移転・蓄積し、組織の成長を促すこと

- 採用活動を根本から見直すことで、自社のビジョンやカルチャーにマッチした人材との出会いを創出し、企業の未来を創ること

もちろん、導入にはコストがかかり、成果が出るまでには時間も要します。しかし、採用ミスマッチによる損失や、非効率な採用活動を続ける機会損失を考えれば、信頼できるパートナーへの投資は、企業の将来にとって計り知れない価値を生み出す可能性があります。

採用コンサルティングの導入を成功させる最も重要な鍵は、自社の課題と目的を明確にし、その解決に最適な実績と専門性を持ち、かつ信頼して伴走できるパートナーを見極めることです。

この記事でご紹介した選び方のポイントやおすすめの会社情報を参考に、ぜひ自社にとって最高のパートナーを見つけるための一歩を踏み出してください。それが、企業の未来を切り拓く優秀な人材との出会いにつながることを願っています。