企業の成長に不可欠な人材採用。しかし、その裏側では少なくないコストが発生しています。優秀な人材を獲得するための競争が激化する現代において、「採用コスト」を正しく理解し、適切に管理することは、企業経営における重要な課題の一つです。

「一人採用するのに、一体いくらかかっているのだろう?」

「最近、採用コストが高騰している気がするが、平均はどのくらい?」

「コストを抑えたいけれど、採用の質は落としたくない…」

このような疑問や悩みを抱える採用担当者や経営者の方は多いのではないでしょうか。採用コストは、単なる出費ではありません。企業の未来を創る人材への「投資」です。しかし、その投資対効果を最大化するためには、コストの内訳を正確に把握し、無駄をなくし、効果的な施策に資源を集中させる必要があります。

この記事では、採用コストの基礎知識から、具体的な内訳、計算方法、そして最新の平均相場までを網羅的に解説します。さらに、採用コストが高騰する背景を分析し、明日から実践できる10の効果的なコスト削減方法を、成功に導くためのステップや注意点とあわせて詳しくご紹介します。採用活動の効率化に役立つツールについても触れており、採用に関わるすべての方にとって、自社の採用戦略を見直すための具体的なヒントが得られるはずです。

目次

採用コストとは

採用コストとは、企業が新しい従業員を一人採用するために必要となる費用の総称です。具体的には、求人広告の掲載費や人材紹介会社への成功報酬といった外部に支払う費用から、採用担当者の人件費や面接にかかる時間といった社内で発生する費用まで、採用活動に関連するあらゆる経費が含まれます。

多くの企業では、求人媒体の費用など、目に見えやすい外部コストのみを採用コストとして捉えがちです。しかし、実際には、採用担当者が候補者を探し、書類選考を行い、面接を設定・実施し、内定者とコミュニケーションを取る時間も、人件費という形でコストが発生しています。これらの目に見えにくい「内部コスト」も正確に把握することが、採用活動全体の費用対効果を正しく評価する上で非常に重要です。

なぜ、今これほどまでに採用コストが注目されるのでしょうか。その背景には、深刻な労働力不足と、それに伴う人材獲得競争の激化があります。少子高齢化により日本の生産年齢人口は減少の一途をたどり、多くの業界で「売り手市場」が続いています。このような状況下では、企業はこれまで以上に採用活動に工夫と費用をかけなければ、求める人材を確保することが難しくなっています。結果として、採用コストは年々上昇傾向にあり、企業の経営を圧迫する要因の一つとなりつつあります。

採用コストを適切に管理することは、単なる経費削減以上の意味を持ちます。自社の採用活動にかかっている費用を正確に可視化することで、以下のようなメリットが生まれます。

- 費用対効果(ROI)の測定: どの採用手法が、どれくらいのコストで、どれだけ質の高い人材獲得に繋がっているかを数値で評価できます。これにより、効果の薄い施策から撤退し、効果的な施策に予算を集中させるという、データに基づいた戦略的な意思決定が可能になります。

- 経営層への説明責任: 採用活動が事業計画においてどれほどの投資価値を持つのかを、具体的な金額で経営層に説明できます。適切な予算確保や、新たな採用手法への投資判断を仰ぐ際の、客観的な根拠となります。

- 採用戦略の最適化: 採用コストを分析することで、「母集団形成にコストがかかりすぎている」「選考プロセスが非効率で内部コストを圧迫している」「内定辞退が多く、結果的にコスト増に繋がっている」といった、採用活動における課題が浮き彫りになります。課題が明確になれば、的を射た改善策を講じることができ、採用活動全体の質を向上させられます。

つまり、採用コストを把握し管理することは、採用活動を感覚的なものから、データに基づいた戦略的なものへと進化させるための第一歩なのです。次の章では、この採用コストが具体的にどのような項目で構成されているのか、その内訳を詳しく見ていきましょう。

採用コストの2つの内訳

採用コストは、大きく分けて「外部コスト」と「内部コスト」の2種類に分類されます。外部コストは社外のサービスや業者に支払う費用であり、請求書などで金額が明確に把握しやすいのが特徴です。一方、内部コストは社内で発生する費用、特に人件費が中心となるため、意識的に計算しないと見過ごされがちです。

採用活動全体の費用を正確に把握するためには、この両方を正しく理解し、算出することが不可欠です。ここでは、それぞれのコストに含まれる具体的な項目を詳しく解説します。

外部コスト

外部コストは、採用活動を外部のサービスを利用して行う際に発生する費用です。採用手法の多様化に伴い、その種類も多岐にわたります。

求人広告掲載費

求人広告掲載費は、企業の求人情報を外部のメディアに掲載するために支払う費用です。これは最も一般的な外部コストの一つと言えるでしょう。掲載するメディアによって、特徴や費用体系が大きく異なります。

- 求人情報サイト: 大手から特化型まで様々なサイトがあり、企業の知名度やターゲット層に応じて選択します。料金体系は、一定期間掲載する「掲載課金型」、応募があるごとに費用が発生する「応募課金型」、採用が決定した時点で費用が発生する「採用課金(成功報酬)型」などがあります。掲載課金型は多くの応募者を集めやすい一方、応募がなくても費用がかかります。採用課金型は無駄なコストが発生しないメリットがありますが、一人あたりの単価は高くなる傾向があります。

- Web広告: GoogleやYahoo!、SNS(Facebook, Instagram, Xなど)に出稿する求人広告です。求職者の検索キーワードや属性に合わせて広告を表示できるため、ターゲット層に直接アプローチしやすいのが特徴です。クリックごとに課金される「クリック課金型」が主流で、予算を柔軟に設定できますが、効果的な運用には専門的な知識が必要です。

- 求人情報誌・新聞折込広告: 地域に密着した採用や、特定の年齢層にアプローチしたい場合に有効な手法です。Webに不慣れな層にもリーチできるメリットがあります。

人材紹介サービスの成功報酬

人材紹介サービスは、エージェントが企業の求める要件に合った人材を探し出し、紹介してくれるサービスです。採用が決定した場合にのみ「成功報酬」として費用を支払うのが一般的です。

この成功報酬は、採用者の理論年収(月給×12ヶ月+賞与)の30%〜35%程度が相場とされています。例えば、年収600万円の人材を採用した場合、180万円〜210万円の費用が発生します。

高額に感じられるかもしれませんが、企業側は自ら母集団を形成する必要がなく、エージェントがスクリーニングした質の高い候補者とだけ会えるため、採用担当者の工数を大幅に削減できるという大きなメリットがあります。特に、専門職や管理職など、市場で見つけるのが難しい人材の採用に有効な手法です。

採用イベント・説明会の出展費

多くの求職者と直接コミュニケーションを取る機会として、採用イベントや説明会は重要な役割を果たします。これらにかかる費用も外部コストの主要な項目です。

- 合同企業説明会: 複数の企業が一つの会場に集まる大規模なイベントです。出展料はイベントの規模やブースの大きさによって異なり、数十万円から数百万円と幅があります。出展料の他に、ブースの装飾費、パンフレットなどの配布物作成費、当日の運営スタッフの人件費などがかかります。一度に多くの学生や求職者に自社をアピールできる絶好の機会です。

- 自社開催説明会: 企業が独自に開催する説明会です。会場のレンタル費、集客のための広告費、運営費などが必要になります。オンラインで開催すれば会場費を抑えられますが、配信ツールの利用料や機材費がかかる場合があります。自社の魅力を深く、時間をかけて伝えられるのがメリットです。

採用ツールの利用費

近年の採用活動では、業務効率化や選考の質向上のために様々なITツールが活用されています。これらのツールの利用料も外部コストに含まれます。

- 採用管理システム(ATS: Applicant Tracking System): 応募者情報の一元管理、選考進捗の可視化、面接日程の自動調整など、煩雑な採用業務を効率化するシステムです。月額数万円から数十万円程度の利用料が一般的です。

- Web面接ツール: 遠方の候補者との面接を可能にするツールです。移動時間や交通費を削減できるメリットがあります。無料のツールもありますが、録画機能や評価機能が充実した有料ツールを導入する企業も増えています。

- 適性検査ツール: 候補者の性格や能力、ストレス耐性などを客観的に測定するためのツールです。ミスマッチを防ぎ、入社後の定着率向上に貢献します。受検者一人あたり数千円程度の費用がかかります。

内部コスト

内部コストは、社内のリソース(主に人)を採用活動に費やすことで発生する費用です。金額が明確な請求書がないため見落とされがちですが、採用コスト総額のかなりの部分を占めることも少なくありません。

採用担当者の人件費

採用活動にかかる内部コストの中で最も大きな割合を占めるのが、採用担当者や面接官の人件費です。採用担当者は、採用戦略の立案から母集団形成、書類選考、面接調整、内定者フォローまで、多岐にわたる業務を担っています。

このコストは、「(担当者の時給)×(採用活動に費やした総時間)」で算出できます。例えば、時給3,000円の担当者が、ある一人の採用のために合計50時間を使ったとすれば、それだけで15万円の人件費がかかっている計算になります。面接官が複数人参加する場合は、その全員分の人件費を考慮する必要があります。非効率な選考プロセスは、この内部コストを無駄に増大させる大きな要因となります。

リファラル採用の報酬

リファラル採用は、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。紹介してくれた社員に対して、採用が決定した場合にインセンティブ(報奨金)を支払う制度を設けている企業が多く、この報奨金が内部コストに該当します。

報奨金の相場は数万円から数十万円程度で、役職や職種の専門性によって変動します。求人広告費や人材紹介料に比べると低コストで、かつ社員の紹介であるためエンゲージメントや定着率が高い人材を確保しやすいという大きなメリットがあります。制度を活性化させるための社内広報活動なども、広義の内部コストと言えるでしょう。

候補者との交通費や交際費

候補者のエンゲージメントを高めるために発生する費用も内部コストの一部です。

- 交通費・宿泊費: 最終面接や遠方からの候補者を招く際に、企業が交通費や宿泊費を負担する場合があります。これは候補者への配慮を示すとともに、応募のハードルを下げる効果があります。

- 交際費(食事会・懇親会費): 内定者や内定承諾を迷っている候補者と、現場の社員との食事会や懇親会を開催する際の費用です。候補者の不安を解消し、入社意欲を高めるための重要な投資となります。

これらのコストは一つ一つは少額かもしれませんが、採用人数が多くなると全体として大きな金額になります。以上のように、採用コストは多種多様な項目で構成されています。これらの項目を一つひとつ洗い出し、正確に金額を把握することが、効果的なコスト管理の第一歩です。

採用コストの計算方法

自社の採用コストを正確に把握するためには、具体的な計算方法を知っておく必要があります。計算自体は決して難しいものではありません。重要なのは、前章で解説した外部コストと内部コストの各項目を漏れなく洗い出すことです。ここでは、採用活動の費用対効果を測る上で基本となる2つの指標、「採用コスト総額」と「採用単価」の計算方法を解説します。

採用コスト総額の計算式

採用コスト総額とは、特定の期間(例:1年間、半期、特定の採用プロジェクト期間)にかかった採用関連費用の合計です。この数値を把握することで、事業計画における採用活動の予算規模を正確に理解できます。

計算式は非常にシンプルです。

採用コスト総額 = 外部コストの合計 + 内部コストの合計

具体的に計算する際は、まず外部コストと内部コストの各項目をリストアップし、それぞれの金額を算出します。

| 項目分類 | 具体的な項目例 | 金額の例 |

|---|---|---|

| 外部コスト | 求人サイトA掲載費 | 500,000円 |

| 人材紹介会社Bへの成功報酬 | 1,500,000円 | |

| 合同説明会出展料 | 300,000円 | |

| 採用管理システム(ATS)年間利用料 | 240,000円 | |

| 外部コスト合計 | 2,540,000円 | |

| 内部コスト | 採用担当者(2名)の人件費 | 1,200,000円 |

| 面接官(延べ10名)の人件費 | 300,000円 | |

| リファラル採用の報奨金 | 100,000円 | |

| 候補者の交通費 | 50,000円 | |

| 内部コスト合計 | 1,650,000円 |

上記の例では、

採用コスト総額 = 2,540,000円(外部コスト) + 1,650,000円(内部コスト) = 4,190,000円

となります。

特に内部コストの人件費を算出する際は、少し工夫が必要です。

例えば、採用担当者の人件費は以下のように計算します。

- 担当者の年間給与(賞与など含む)を算出します。(例:600万円)

- 年間の総労働時間を算出します。(例:1日8時間 × 月20日勤務 × 12ヶ月 = 1,920時間)

- 時間あたりの人件費(時給)を算出します。(例:600万円 ÷ 1,920時間 ≒ 3,125円)

- 採用活動に費やした総時間を算出します。これは日々の業務記録や、業務内容の棚卸しから推定します。(例:年間業務の50%を採用活動に費やしている場合、1,920時間 × 0.5 = 960時間)

- 採用担当者の人件費を算出します。(例:3,125円 × 960時間 = 3,000,000円)

面接官の人件費も同様に、「(面接官の時給)×(面接時間+準備・評価時間)×(面接回数)」で算出します。これらの計算は手間がかかりますが、一度フォーマットを作ってしまえば、継続的にコストを計測できるようになります。

採用単価の計算式

採用単価とは、従業員を一人採用するためにかかったコストの平均額を示す指標です。採用KPI(重要業績評価指標)の中でも特に重要視される数値であり、採用活動の費用対効果を測る上で欠かせません。

計算式は以下の通りです。

採用単価 = 採用コスト総額 ÷ 採用人数

先ほどの例で、この期間に合計5名の採用に成功したとします。その場合の採用単価は、

採用単価 = 4,190,000円 ÷ 5名 = 838,000円

となります。

この採用単価は、採用チャネルごとや職種ごとに算出することで、より詳細な分析が可能になります。

- チャネル別の採用単価:

- 求人サイトA経由の採用単価 =(求人サイトAの費用+関連する人件費)÷ 求人サイトA経由の採用人数

- 人材紹介B経由の採用単価 =(人材紹介Bの費用+関連する人件費)÷ 人材紹介B経由の採用人数

このようにチャネルごとの単価を比較することで、「どのチャネルが最も効率的に採用できているか」が明確になり、次年度の予算配分の最適化に繋がります。

- 職種別の採用単価:

- エンジニアの採用単価 =(エンジニア採用にかかった総コスト)÷ 採用したエンジニアの人数

- 営業職の採用単価 =(営業職採用にかかった総コスト)÷ 採用した営業職の人数

専門性の高い職種ほど、採用難易度が高く、人材紹介などを利用するケースが多いため、採用単価は高くなる傾向があります。職種ごとの単価を把握することで、事業計画に必要な人員を確保するための現実的な予算策定が可能になります。

採用コストを計算し、可視化することは、採用活動を感覚や慣習で行うのではなく、データに基づいた科学的なアプローチへと転換させるための第一歩です。定期的にこれらの数値を算出し、過去のデータや業界平均と比較することで、自社の採用活動の現在地を客観的に把握し、改善に向けた具体的なアクションへと繋げていきましょう。

採用コストの平均相場

自社の採用コストを算出した後、次に気になるのは「この数値は高いのか、安いのか」という点でしょう。採用コストの適正水準を判断する上で、業界や市場の平均相場を知ることは非常に重要です。ここでは、信頼性の高い調査データを基に、「新卒採用」「中途採用」「アルバイト・パート採用」それぞれの平均コストを見ていきましょう。

ただし、これらの数値はあくまで平均値であり、企業の規模、業種、知名度、採用する職種の難易度など、様々な要因によって大きく変動する点にご留意ください。

| 採用区分 | 1人あたりの平均採用コスト | 参照元(調査年) |

|---|---|---|

| 新卒採用 | 95.5万円 | 株式会社リクルート「就職白書2024」(2024年卒対象) |

| 中途採用 | 63.4万円 | 株式会社マイナビ「中途採用状況調査2024年版」(2023年実績) |

| アルバイト・パート採用 | 約5.2万円 | 求人ボックス・採用ボード「アルバイト・パートの採用コストはいくら?」(2022年調査) |

新卒採用の平均コスト

株式会社リクルートが発表した「就職白書2024」によると、2024年卒の新卒採用における一人あたりの平均採用コストは95.5万円でした。これは、求人広告費、イベント出展費、人材紹介サービス利用費、パンフレット・Web作成費、採用担当者の人件費など、内部コストと外部コストの両方を含んだ金額です。

新卒採用のコストは、中途採用に比べて高くなる傾向があります。その主な理由は以下の通りです。

- 活動期間の長さ: 新卒採用は、インターンシップの開催から始まり、説明会、選考、内定式、入社前研修まで、1年以上にわたる長期間の活動となります。そのため、採用担当者の人件費(内部コスト)が積み重なります。

- 大規模な広報活動: 企業の認知度を上げ、多くの学生に興味を持ってもらうために、大規模な合同説明会への出展や、複数の求人ナビサイトへの掲載など、広範囲にわたる広報活動が必要となり、外部コストが増加します。

- 内定者フォロー: 内定を出してから入社するまでの期間が長いため、内定辞退を防ぐための懇親会や研修などのフォロー施策にもコストがかかります。

特に近年は、学生優位の「売り手市場」が続いており、企業は学生に選ばれるための努力を一層求められています。そのため、採用ブランディングの強化やインターンシップの充実など、新たな施策に投資する企業が増え、採用コストは上昇傾向にあります。

中途採用の平均コスト

株式会社マイナビが実施した「中途採用状況調査2024年版(2023年実績)」によれば、2023年の中途採用における一人あたりの平均採用コストは63.4万円でした。この調査では、求人広告費と人材紹介サービス利用費の合計を指しており、内部コストは含まれていない点に注意が必要です。内部コスト(採用担当者の人件費など)を含めると、実際のコストはさらに高くなると考えられます。

中途採用のコストは、採用する職種によって大きく変動するのが特徴です。

- コストが低いケース: 応募者が集まりやすい一般事務職や、ハローワーク、リファラル採用などで採用できた場合は、コストを低く抑えられます。

- コストが高いケース: ITエンジニアやデータサイエンティスト、経営幹部といった専門性の高い職種や、市場に人材が少ない職種では、人材紹介サービスの利用が不可欠となることが多く、採用単価は200万円を超えることも珍しくありません。

中途採用は、欠員補充や事業拡大など、企業のニーズに応じて通年で行われます。いかに自社に合った採用チャネルを見つけ、費用対効果の高い手法に集中できるかが、コスト管理の鍵となります。ダイレクトリクルーティングや自社メディアの活用など、人材紹介に頼らない採用手法を組み合わせることで、コストを最適化することが可能です。

アルバイト・パート採用の平均コスト

正社員採用に比べると、アルバイト・パート採用のコストは格段に低くなります。求人ボックスの2022年の調査によると、アルバイト・パートの採用単価は約5.2万円という結果が出ています。

コストが低い主な理由は以下の通りです。

- 採用手法: 無料の求人情報誌やハローワーク、店頭の張り紙といった低コストな手法が活用されることが多いです。有料の求人サイトを利用する場合も、正社員採用向けのプランより安価な料金設定になっています。

- 選考プロセスの簡略化: 選考プロセスが面接1回のみなど、シンプルであるケースが多く、採用担当者の工数(内部コスト)が少なくて済みます。

- 応募のハードルが低い: 勤務地や時給、シフトの柔軟性などが重視されるため、比較的応募が集まりやすく、母集団形成にかかるコストが抑えられます。

しかし、飲食業界や小売業界など、常に人手不足が課題となっている業界では、アルバイト・パートの確保が難しく、採用コストが高騰するケースも見られます。継続的に求人広告を出し続ける必要があるため、年間で見ると相当な費用になることもあります。

これらの平均相場は、自社のコストを見直す上での一つのベンチマークとなります。自社の採用単価が平均よりも著しく高い場合は、採用プロセスや利用しているサービスに何らかの課題が潜んでいる可能性があります。一方で、単に平均より低いから良いというわけではなく、採用した人材の質や定着率と合わせて、総合的に費用対効果を判断することが重要です。

採用コストが高騰する3つの背景

近年、多くの企業が採用コストの上昇に頭を悩ませています。なぜ、これほどまでに人材一人を獲得するための費用が増え続けているのでしょうか。その背景には、日本社会が抱える構造的な問題や、採用市場の変化が複雑に絡み合っています。ここでは、採用コストが高騰する主な3つの背景について深く掘り下げていきます。

① 労働人口の減少と売り手市場化

採用コスト高騰の最も根本的な原因は、日本の労働人口、特に生産年齢人口(15歳〜64歳)の継続的な減少にあります。総務省統計局の人口推計によると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少に転じ、今後もその傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局「人口推計」)

労働力の供給が減る一方で、経済活動を維持・成長させるためには一定数の労働者が必要です。この需要と供給のギャップが、人材獲得競争の激化、すなわち「売り手市場」を生み出しています。

売り手市場においては、求職者(特に優秀な若手人材)は複数の企業から内定を得ることが当たり前となり、企業を選ぶ立場が強くなります。企業側は、数多くの競合の中から自社を選んでもらうために、以下のような努力を強いられることになります。

- 認知度向上のための投資: 企業の名前を知ってもらわなければ、応募の土俵にすら上がれません。そのため、大手求人サイトの上位プランへの掲載、Web広告の出稿、大規模な合同説明会への参加など、多額の広告宣伝費が必要になります。

- 魅力的な採用条件の提示: 給与や福利厚生といった待遇面で他社に見劣りしないように、条件を改善する必要が出てきます。これは直接的な採用コストではありませんが、人件費全体を押し上げる要因となります。

- 採用ブランディングの強化: 候補者に「この会社で働きたい」と思わせるために、採用サイトの刷新、SNSでの情報発信、社員インタビュー動画の制作など、企業の魅力を伝えるためのコンテンツ作成にコストと手間をかける企業が増えています。

このように、限られた人材を多くの企業が奪い合う構図が、採用活動全体のコストを底上げしているのです。この構造的な問題は短期的に解決するものではなく、今後も企業は厳しい採用環境に直面し続けると予想されます。

② 採用手法の多様化と複雑化

かつての採用活動は、求人情報誌や新聞広告、大手求人ナビサイトが中心でした。しかし、インターネットとSNSの普及により、採用手法は劇的に多様化・複雑化しています。

- 求人検索エンジン: Indeedや求人ボックスなど、Web上のあらゆる求人情報を集約して表示するサービスが台頭しました。

- ダイレクトリクルーティング: 企業がデータベースに登録された求職者に直接スカウトメールを送る能動的な採用手法です。

- SNSリクルーティング: X(旧Twitter)、Facebook、LinkedInなどを活用し、企業の魅力を発信したり、候補者と直接コミュニケーションを取ったりします。

- リファラル採用: 社員紹介による採用活動も、制度として体系化され、重要なチャネルの一つとして認識されるようになりました。

- オウンドメディアリクルーティング: 自社の採用サイトやブログ(オウンドメディア)で情報発信を行い、企業のファンを増やし、応募に繋げます。

これらの新しい手法は、従来の画一的な母集団形成から脱却し、自社にマッチした人材に直接アプローチできるという大きなメリットがあります。しかし、その一方で、新たなコストや負担を企業にもたらしています。

- 複数チャネルの運用コスト: 複数の採用手法を同時に運用する場合、それぞれの媒体への掲載費やツール利用料がかさみます。

- 専門知識と運用工数の増大: ダイレクトリクルーティングやSNS採用で成果を出すには、ターゲットに響くスカウト文面の作成スキルや、継続的な情報発信、候補者との丁寧なコミュニケーションといった専門的なノウハウと、それを実行するための時間(人件費)が必要です。

- ツールの導入・維持コスト: 応募者情報を一元管理するための採用管理システム(ATS)や、オンライン面接ツール、適性検査ツールなど、採用活動を効率的に進めるための各種ツールの導入・維持にも費用がかかります。

結果として、企業は自社に最適な採用手法の組み合わせを見つけ、それぞれを効果的に運用するための試行錯誤を繰り返す必要があり、その過程で全体のコストが膨らんでしまうケースが少なくありません。

③ 早期離職による追加コストの発生

採用コストは、人材を採用して終わりではありません。多額のコストをかけて採用した人材が、入社後すぐに辞めてしまう「早期離職」は、採用コストを結果的に倍増させる深刻な問題です。

一人の社員が早期離職した場合、企業は以下のような追加コストを負担することになります。

- 再採用のコスト: 辞めてしまった社員の欠員を補充するために、再び求人広告の出稿や人材紹介の利用など、一から採用活動をやり直さなければなりません。これは、単純に採用コストが二重にかかることを意味します。

- 教育・研修コストの損失: 新入社員に対して行われた研修やOJT(On-the-Job Training)に費やした時間と費用(研修担当者の人件費、外部研修費など)が全て無駄になってしまいます。

- 周囲への悪影響: 早期離職者がいると、既存社員のモチベーション低下や業務負荷の増大に繋がることがあります。また、退職手続きや引き継ぎ業務にも、人事担当者や現場の管理職の時間が割かれ、見えないコストが発生します。

早期離職の主な原因は、「入社前に抱いていたイメージと、実際の仕事内容や社風とのギャップ」、すなわち採用のミスマッチです。企業が採用を急ぐあまり、候補者に良い面ばかりを伝えてしまったり、選考プロセスで相互理解を深める努力を怠ったりすると、ミスマッチが生じやすくなります。

採用コストの高騰を防ぐためには、単に採用時点でのコストを削減するだけでなく、採用した人材が長く定着し、活躍してくれることを見据えた長期的な視点が不可欠です。入社後の定着支援やエンゲージメント向上への投資も、広い意味での採用コスト最適化の一環と言えるでしょう。

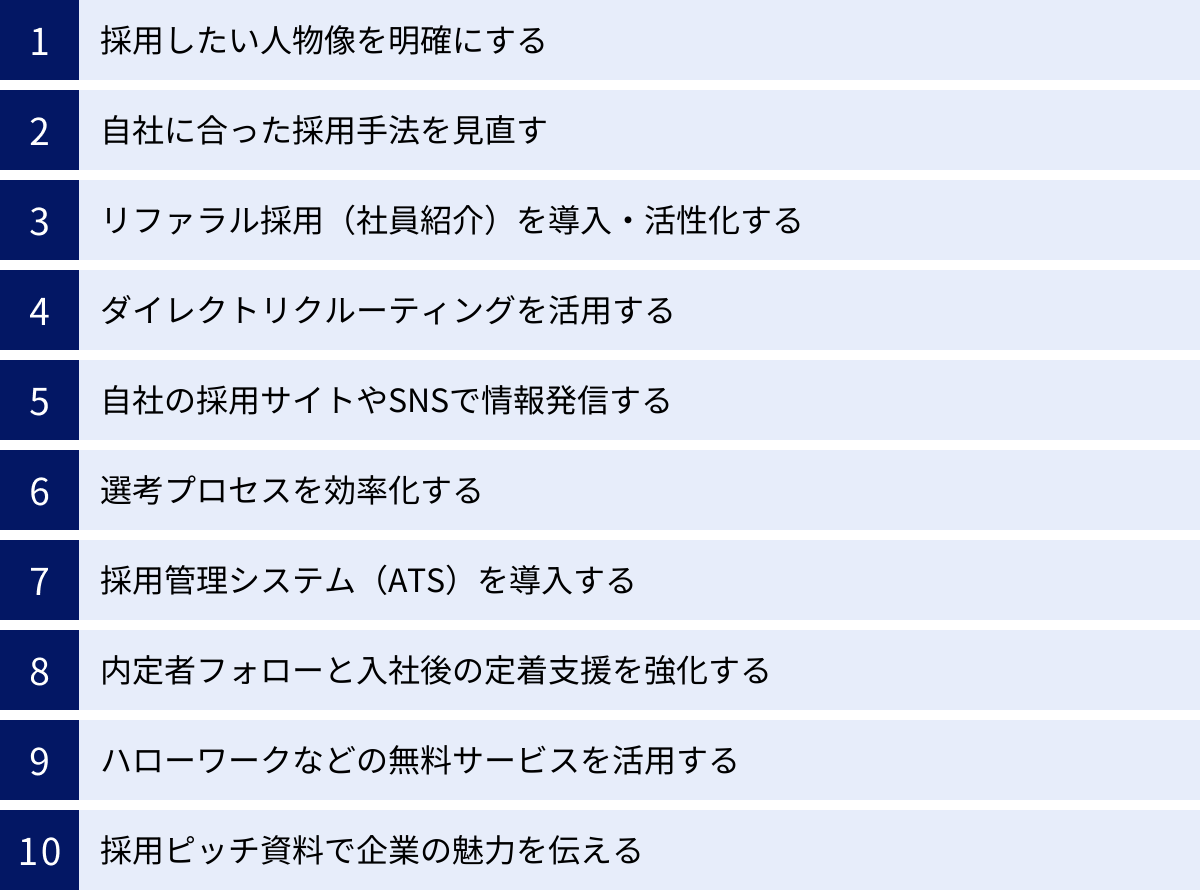

採用コストを効果的に削減する10の方法

採用コストの高騰は多くの企業にとって悩みの種ですが、ただ闇雲に経費を削るだけでは、かえって採用の質を低下させ、長期的な損失に繋がりかねません。重要なのは、無駄なコストを削減しつつ、採用の成果を最大化する「費用対効果」の高い施策に切り替えていくことです。ここでは、採用コストを効果的に削減するための具体的な10の方法を詳しく解説します。

① 採用したい人物像を明確にする

コスト削減の第一歩は、どのような人材を「採用したいのか」を徹底的に明確にすることです。ターゲットが曖昧なまま採用活動を始めると、誰にも響かない広告になったり、ミスマッチな候補者からの応募ばかりが増えたりして、選考に無駄な時間とコストがかかります。

「採用ペルソナ」と呼ばれる、具体的な人物像を設定してみましょう。年齢や性別といった基本情報だけでなく、スキル、経験、価値観、キャリアプラン、情報収集の方法まで、詳細に描き出すことがポイントです。

ペルソナを明確にすることで、

- どの求人媒体に広告を出すべきか

- どのようなメッセージが響くか

- 面接で何を確認すべきか

といった戦略が具体化し、採用活動全体の精度が向上します。結果として、無駄な広告費や選考工数を削減し、ミスマッチによる早期離職のリスクを低減できるのです。

② 自社に合った採用手法を見直す

現在利用している採用手法が、本当に自社にとって最適かを見直しましょう。過去の採用データを分析し、「チャネル別の応募数、採用決定数、そして採用単価」を算出します。

例えば、「求人サイトAは応募数は多いが採用に繋がらず、結果的に採用単価が高くなっている」「人材紹介会社Bは費用は高いが、紹介される人材の質が高く、選考がスムーズに進むため、内部コストを含めたトータルコストは安い」といった実態が見えてきます。

費用対効果の低い手法への出稿を停止または縮小し、効果の高い手法に予算を集中させることで、全体のコストを最適化できます。新しい採用手法を試す際も、まずは少額の予算でテストマーケティングを行い、効果を検証してから本格導入するのが賢明です。

③ リファラル採用(社員紹介)を導入・活性化する

リファラル採用は、社員の個人的なネットワークを活用するため、求人広告費や人材紹介手数料といった外部コストを大幅に削減できる、非常に費用対効果の高い手法です。紹介者である社員に報奨金を支払う場合でも、外部サービスを利用するよりはるかに低コストで済みます。

さらに、紹介者である社員が候補者に対して、企業のリアルな情報(仕事内容、社風、やりがいなど)を事前に伝えているため、入社後のミスマッチが起こりにくく、定着率が高い傾向があるのも大きなメリットです。

制度を導入するだけでなく、社員に周知し、積極的に協力してもらえるような仕組みづくり(報奨金制度の設計、紹介プロセスの簡略化、成功事例の共有など)を行い、活性化させることが重要です。

④ ダイレクトリクルーティングを活用する

ダイレクトリクルーティングは、企業がデータベースに登録されている候補者に直接アプローチする手法です。人材紹介サービスと比較して、成功報酬が発生しない、もしくは安価なため、採用単価を抑えられる可能性があります。

企業側で候補者を探し、スカウトメールを送る手間(内部コスト)はかかりますが、自社の求める要件に合致した人材にピンポイントでアプローチできるため、質の高い母集団を効率的に形成できます。特に、市場には出てこない潜在層(転職を積極的に考えていないが、良い機会があれば検討したい層)に接触できる点は大きな魅力です。

⑤ 自社の採用サイトやSNSで情報発信する

採用サイトや企業ブログ、SNSといった「オウンドメディア」を活用した情報発信は、中長期的に見て採用コストを削減する上で非常に有効です。これらのメディアは外部の求人媒体と異なり、掲載費用がかからず、自由に情報を発信できます。

社員インタビューやプロジェクトストーリー、社内イベントの様子などを継続的に発信することで、企業のカルチャーや働く人のリアルな姿を伝え、求職者の共感を呼び、自社への興味・関心を高めることができます(採用ブランディング)。

すぐに効果が出るものではありませんが、コンテンツが蓄積されていくと、それが企業の資産となり、広告費に頼らなくても自然に応募者が集まる状態を目指せます。

⑥ 選考プロセスを効率化する

書類選考や面接にかかる時間、日程調整の手間は、採用担当者や面接官の人件費(内部コスト)に直結します。選考プロセスを見直し、非効率な部分を改善しましょう。

- 書類選考基準の明確化: 誰が評価してもブレないように、必須条件と歓迎条件を明確に定義し、スクリーニングの時間を短縮します。

- Web面接の導入: 一次面接など、初期段階の選考にWeb面接を導入することで、候補者・企業双方の移動時間や交通費を削減し、日程調整も容易になります。

- 面接官トレーニング: 面接官によって質問内容や評価基準がバラバラだと、評価のすり合わせに時間がかかったり、候補者の魅力を見抜けなかったりします。トレーニングを実施し、面接の質と効率を向上させましょう。

⑦ 採用管理システム(ATS)を導入する

採用管理システム(ATS)を導入することは、初期費用や月額利用料がかかりますが、長期的には内部コストの大幅な削減に繋がります。

ATSは、複数の求人媒体からの応募者情報を一元管理し、選考の進捗状況を可視化します。また、面接日程の自動調整機能や、候補者とのメールのやり取りをテンプレート化する機能などにより、これまで手作業で行っていた煩雑な事務作業を自動化し、採用担当者の工数を劇的に削減します。

これにより、採用担当者は候補者とのコミュニケーションや採用戦略の立案といった、より本質的な業務に集中できるようになります。

⑧ 内定者フォローと入社後の定着支援を強化する

内定辞退や早期離職は、それまでにかかった採用コストを全て無駄にしてしまう最大の要因です。これを防ぐためには、内定を出してから入社までの期間のフォローと、入社後のサポートが極めて重要になります。

- 内定者フォロー: 定期的な連絡、社員との懇親会、社内イベントへの招待、入社前研修などを通じて、内定者の不安を解消し、入社意欲を維持・向上させます。

- オンボーディング: 入社後の立ち上がりをスムーズにするための体系的なプログラム(研修、メンター制度など)を整備し、新しい環境への適応を支援します。

これらの施策にはコストがかかりますが、再採用にかかる莫大なコストを考えれば、結果的に安価な「投資」と言えます。

⑨ ハローワークなどの無料サービスを活用する

コストをかけずに母集団を形成する方法として、ハローワーク(公共職業安定所)や大学のキャリアセンターといった無料のサービスを活用するのも有効な手段です。

ハローワークは全国に拠点があり、地域に密着した採用に強いのが特徴です。求人掲載に費用は一切かかりません。大学のキャリアセンターに求人票を送れば、その大学の学生に直接アプローチできます。

これらのサービスは、有料の求人媒体に比べて応募の質や量で見劣りする可能性はありますが、採用ターゲットによっては非常に有効なチャネルとなり得ます。他の手法と組み合わせることで、コストを抑えながら母集団の幅を広げられます。

⑩ 採用ピッチ資料で企業の魅力を伝える

採用ピッチ資料とは、会社概要、事業内容、企業文化、働く環境、募集ポジションなど、候補者が知りたい情報を網羅的にまとめたプレゼンテーション資料のことです。

この資料を事前に候補者に送付したり、面接の冒頭で説明したりすることで、候補者の企業理解度を効率的に高めることができます。これにより、面接では候補者がすでに知っている情報の繰り返しを避け、より深い質疑応答に時間を使えるようになります。

また、企業の透明性を示すことにも繋がり、候補者の信頼感を醸成し、ミスマッチの防止にも貢献します。資料作成に一度手間をかければ、その後は繰り返し活用できるため、コストパフォーマンスの高い施策です。

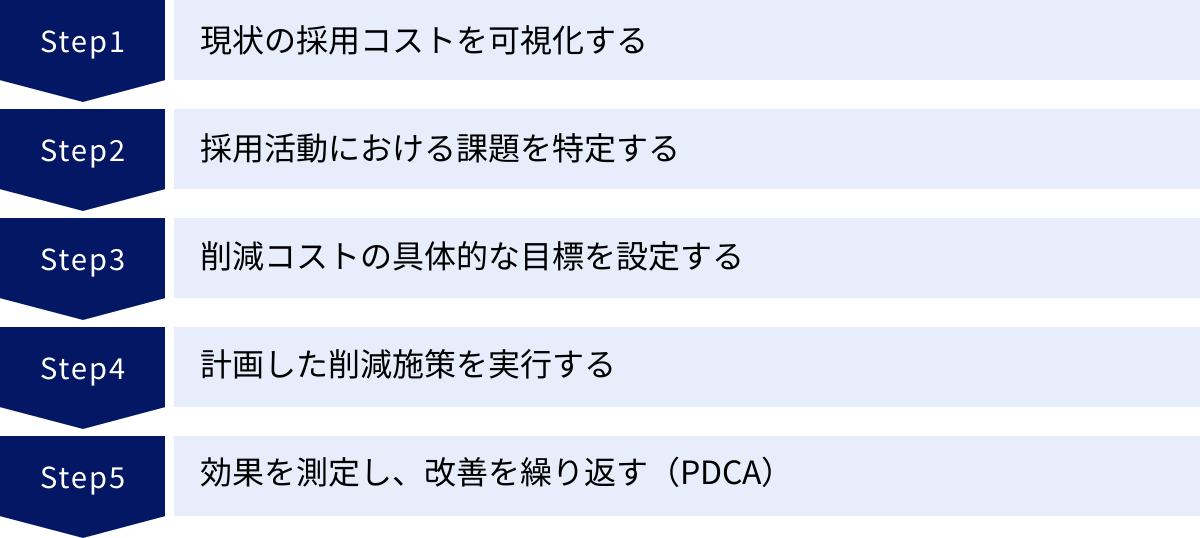

コスト削減を成功させる5つのステップ

採用コストの削減は、思いつきで施策を打ってもなかなか成功しません。計画的に、順序立てて進めることが重要です。ここでは、採用コスト削減を成功に導くための具体的な5つのステップを、PDCAサイクルの考え方に基づいて解説します。

① 現状の採用コストを可視化する

何事も、まずは現状把握から始まります。コスト削減に取り組む前に、自社が「何に」「いくら」採用コストを使っているのかを正確に把握する必要があります。

「採用コストの計算方法」の章で解説した方法に基づき、直近1年間の採用コストを算出しましょう。

- 外部コストの洗い出し: 求人広告費、人材紹介成功報酬、イベント出展費、ツール利用料など、社外に支払った費用を請求書や契約書を元にすべてリストアップします。

- 内部コストの算出: 採用担当者や面接官の人件費、リファラル採用の報奨金、候補者の交通費など、社内で発生した費用を計算します。特に人件費は、採用活動にどれくらいの時間を費やしたかをできるだけ正確に見積もることが重要です。

- 採用単価の算出: 算出したコスト総額を、その期間の採用人数で割り、一人あたりの採用単価を計算します。可能であれば、採用チャネル別、職種別にも単価を算出しておくと、後の分析に役立ちます。

この作業によって、「思った以上に人件費(内部コスト)がかかっている」「特定の求人媒体の費用対効果が悪い」といった、これまで見えていなかった実態が明らかになります。この「可視化」こそが、データに基づいた改善を行うための出発点となります。

② 採用活動における課題を特定する

ステップ①で可視化したデータを基に、自社の採用活動における課題を特定します。どこに無駄があり、どこを改善すれば最も効果的にコストを削減できるのかを分析しましょう。

分析の切り口としては、以下のようなものが考えられます。

- コスト構造の分析: 外部コストと内部コストの比率は適切か? 特定の項目にコストが偏りすぎていないか?

- チャネル別の費用対効果分析: どの採用チャネルが最も低い採用単価で、質の高い人材を獲得できているか? 逆に、コストばかりかかって成果に繋がっていないチャネルはどれか?

- 選考プロセス分析: 書類選考から内定までの各段階での「歩留まり率」(通過率)はどうか? 特定の段階で候補者が大幅に離脱していないか?(例:一次面接後の辞退率が高い場合、面接官の対応や面接内容に問題がある可能性がある)

- 早期離職率の分析: 採用した人材の入社後1年以内の離職率は高いか? どのチャネル経由、どの職種で早期離職が多いか?

これらの分析を通じて、「〇〇求人サイトへの出稿を停止し、その予算をリファラル採用のインセンティブ強化に回すべきだ」「選考プロセスが長すぎて候補者離脱を招いているため、Web面接を導入して一次選考を効率化すべきだ」といった、具体的な課題と改善の方向性が見えてきます。

③ 削減コストの具体的な目標を設定する

課題が特定できたら、次はその課題を解決するための具体的な目標を設定します。目標は、「SMART」(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)を意識して設定することが成功の鍵です。

(悪い例):「採用コストを削減する」

(良い例):「次年度上半期(4月〜9月)までに、中途採用の平均採用単価を現在の80万円から65万円に引き下げる(約20%削減)。そのために、人材紹介経由の採用比率を50%から30%に下げ、ダイレクトリクルーティングとリファラル採用の比率を上げる。」

このように、いつまでに、何を、どれくらい達成するのかを数値で明確にすることで、チーム内での目標共有が容易になり、施策の進捗管理や効果測定も行いやすくなります。目標は現実的に達成可能な範囲で設定し、高すぎる目標で現場を疲弊させないように注意しましょう。

④ 計画した削減施策を実行する

具体的な目標が定まったら、それを達成するためのアクションプランを立て、実行に移します。前の章で紹介した「採用コストを効果的に削減する10の方法」などを参考に、自社の課題解決に最も効果的と思われる施策を選択・実行します。

例えば、「ダイレクトリクルーティングを強化する」という施策を実行する場合、

- どのダイレクトリクルーティングサービスを利用するか選定する

- ターゲットとなる候補者の要件を定義する

- スカウトメールの文面テンプレートを作成する

- 誰が、週に何通スカウトを送るか、役割分担とKPIを設定する

といったように、具体的なタスクレベルまで落とし込み、担当者と期限を明確にして進めていきます。

新しい施策を導入する際は、いきなり大規模に始めるのではなく、まずは小規模なトライアルから始め、効果を検証しながら徐々に拡大していくと、リスクを抑えながら進めることができます。

⑤ 効果を測定し、改善を繰り返す(PDCA)

施策を実行したら、必ずその効果を測定し、評価することが重要です。これがPDCAサイクルの「C(Check)」にあたります。

ステップ③で設定した目標(KPI)に対して、実績がどうだったかを定期的に(例えば月次で)確認します。

- 採用単価は目標通りに下がっているか?

- 各採用チャネルの応募数や採用決定数はどう変化したか?

- 選考プロセスの歩留まり率は改善したか?

もし、計画通りに進んでいなければ、その原因を分析します。「スカウトの返信率が想定より低い」「リファラル採用の紹介数が伸びない」など、原因が特定できたら、改善策を考えて実行します(Action)。スカウト文面を見直したり、リファラル採用の社内告知を強化したり、といった具体的な改善アクションです。

この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」のサイクルを粘り強く回し続けることが、採用コスト削減を継続的に、そして本質的に成功させるための唯一の方法です。一度の施策で完璧な結果を求めず、試行錯誤を繰り返しながら、自社にとっての最適な採用の形を見つけ出していきましょう。

採用コストを削減するときの注意点

採用コストの削減は、企業の収益性を高める上で重要な取り組みですが、進め方を誤ると、かえって企業の成長を阻害するリスクもはらんでいます。コストという数字だけを追い求めるのではなく、採用活動の本質を見失わないように、以下の3つの注意点を常に念頭に置いておく必要があります。

採用の質を落とさない

最も注意すべき点は、コスト削減が「採用の質」の低下に繋がってしまうことです。採用活動の最終的な目的は、単に空いているポジションを埋めることではなく、事業の成長に貢献してくれる優秀な人材を獲得することです。

例えば、コストを切り詰めるために、有料の求人媒体への出稿をすべてやめ、無料のサービスだけに頼ったとします。結果として応募数が激減し、求めるスキルや経験を持つ候補者からの応募が全くなくなってしまっては、本末転倒です。また、面接官のトレーニング費用を削減したことで、面接の質が低下し、優秀な候補者を見抜けなかったり、逆に候補者に悪い印象を与えてしまったりする可能性もあります。

採用コストは、単なる「費用」ではなく、企業の未来を創る人材への「投資」であるという視点が不可欠です。どのコストを削減し、どのコストは維持、あるいは増額すべきかを慎重に見極める必要があります。例えば、候補者の体験(Candidate Experience)を向上させるための投資(例:迅速なレスポンス、丁寧な面接対応)は、企業の評判を高め、優秀な人材を引きつける上で非常に重要であり、安易に削るべきではありません。

コスト削減の目的は、あくまで「費用対効果の最大化」であり、質の低下を招くような節約は避けるべきです。

闇雲にコストを削らない

「コスト削減」という言葉を聞くと、すべての経費を一律で削減しようと考えがちですが、これは危険なアプローチです。採用コストの内訳を詳細に分析し、どこに無駄があり、どこが効果的な投資なのかを理解した上で、メリハリをつけてコストを見直すことが重要です。

例えば、ある人材紹介会社への成功報酬が「高い」と感じたとしても、その会社経由で採用した人材の入社後のパフォーマンスが非常に高く、定着率も良いのであれば、それは結果的に「安い」投資と言えるかもしれません。逆に、応募単価が安く、一見コストパフォーマンスが良く見える求人広告でも、採用に繋がる候補者がほとんどおらず、書類選考に多大な時間(内部コスト)がかかっているならば、それは「無駄な」コストです。

「高いか、安いか」を金額の絶対額だけで判断するのではなく、そのコストがどれだけの価値(採用の質、スピード、定着率など)を生み出しているかという「投資対効果(ROI)」の視点で判断することが求められます。闇雲に全体を削るのではなく、効果の薄い施策から大胆に撤退し、その分の予算を効果の高い施策に再配分する、という戦略的なアプローチが必要です。

長期的な視点で投資対効果を考える

採用コストの最適化は、短期的な成果だけを求めるべきではありません。中長期的な視点での投資対効果を考えることが、持続可能な採用力の構築に繋がります。

例えば、「自社の採用サイトやブログ(オウンドメディア)のコンテンツを充実させる」という施策は、コンテンツ制作のための人件費や外注費など、短期的にはコストが増加します。すぐに応募が増えるわけでもないため、短期的なROIは低く見えるかもしれません。

しかし、これを継続することで、企業の魅力が伝わる良質なコンテンツが蓄積され、数年後には広告費に頼らなくても安定的に応募が集まる「採用の資産」となり得ます。これは、将来の採用コストを大幅に削減する、非常に効果的な長期投資です。

同様に、内定者フォローや入社後のオンボーディングプログラムへの投資も、すぐには効果が見えにくいかもしれません。しかし、これらは内定辞退や早期離職を防ぎ、数年後に発生するはずだった「再採用コスト」という巨大な損失を未然に防ぐための重要な施策です。

目先のコスト削減だけに囚われず、「この投資は、1年後、3年後の採用活動をどう変えるか?」という長期的な視点を持つことが、採用コスト削減を本当の意味で成功させるための鍵となります。

採用活動の効率化に役立つツール

採用コスト、特に見えにくい内部コスト(人件費)を削減し、採用活動全体の質を向上させるためには、テクノロジーの活用が不可欠です。近年、採用業務を支援する様々なツールが登場しており、多くの企業で導入が進んでいます。ここでは、特に採用活動の効率化に貢献する代表的な2種類のツールを紹介します。

採用管理システム(ATS)

採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、採用業務における様々な情報を一元管理し、煩雑な事務作業を自動化・効率化するためのシステムです。Excelやスプレッドシートでの応募者管理に限界を感じている企業にとって、強力な味方となります。

【主な機能と導入メリット】

- 応募者情報の一元管理: 複数の求人媒体や人材紹介会社、自社採用サイトなど、あらゆるチャネルからの応募者情報を自動で取り込み、一つのデータベースで管理します。これにより、応募者の重複や対応漏れを防ぎ、管理工数を大幅に削減します。

- 選考進捗の可視化: 候補者一人ひとりが「書類選考中」「一次面接待ち」「内定」など、どの選考段階にいるのかを直感的に把握できます。採用担当者だけでなく、面接官や経営層もリアルタイムで状況を確認でき、スムーズな情報共有が可能です。

- 面接日程の自動調整: 候補者に複数の面接候補日を提示し、回答してもらうだけで、面接官のスケジュールと照合して自動で日程を確定する機能です。これまで何度もメールの往復が必要だった日程調整の手間を劇的に削減できます。

- 分析・レポーティング機能: 応募経路別の採用決定数や、選考段階ごとの歩留まり率などを自動で集計・分析します。これにより、データに基づいた客観的な評価が可能になり、採用戦略の改善に役立ちます。

ATSを導入することで、採用担当者はデータ入力や日程調整といった単純作業から解放され、候補者とのコミュニケーションや採用戦略の立案といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。これは、内部コストの削減と採用の質の向上の両方に直結します。

Web面接ツール

Web面接(オンライン面接)ツールは、インターネットを通じて遠隔地の候補者と面接を行うためのツールです。新型コロナウイルスの影響で急速に普及しましたが、現在では採用プロセスのスタンダードとして定着しています。

【主な機能と導入メリット】

- 時間と場所の制約からの解放: 遠方に住んでいる候補者や、現職が忙しくなかなか時間を取れない候補者とも、気軽に面接を設定できます。これにより、応募のハードルが下がり、これまでアプローチできなかった優秀な人材と出会う機会が広がります。

- コスト削減: 候補者が来社する必要がなくなるため、企業が負担する交通費や宿泊費を削減できます。また、採用担当者や面接官も移動時間が不要になるため、その時間を他の業務に充てることができ、内部コストの削減に繋がります。

- 選考スピードの向上: 対面での面接に比べて日程調整が容易なため、書類選考から内定までの期間を短縮できます。選考スピードは、優秀な人材を他社に奪われないために非常に重要な要素です。

- 録画機能: 面接の様子を録画し、後から他の面接官や評価者と共有する機能です。面接に参加できなかったメンバーも候補者の評価に参加できるため、より客観的で多角的な視点での選考が可能になります。また、面接官自身の振り返りやトレーニングにも活用できます。

これらのツールは、導入に初期費用や月額利用料がかかりますが、それ以上に業務効率化による人件費削減や、採用機会の拡大といった大きなリターンが期待できます。自社の採用規模や課題に合わせて、適切なツールを選定・導入することが、現代の採用活動を成功させるための重要な鍵となるでしょう。

まとめ

本記事では、企業の持続的な成長に不可欠な「採用コスト」について、その内訳から計算方法、平均相場、そして効果的な削減方法までを包括的に解説してきました。

採用コストは、単なる経費ではなく、企業の未来を担う人材を獲得するための重要な「投資」です。この投資対効果を最大化するためには、まず自社の採用活動に「何に」「いくら」かかっているのかを正確に把握することから始める必要があります。請求書で確認できる「外部コスト」だけでなく、採用担当者や面接官の人件費といった見えにくい「内部コスト」までを可視化することが、全ての改善のスタートラインとなります。

労働人口の減少や採用手法の多様化といった背景から、採用コストは高騰し続けています。このような厳しい環境下で成果を出すためには、過去のやり方を漫然と続けるのではなく、データに基づいて自社の採用活動を常に見直し、最適化していく姿勢が不可欠です。

効果的なコスト削減は、闇雲に経費を削ることではありません。

採用したい人物像を明確にし、費用対効果の高い採用手法に資源を集中させ、リファラル採用やオウンドメディアといった資産となる施策を育てること。そして、選考プロセスを効率化し、採用した人材の定着率を高めること。

これらの取り組みを、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクルで粘り強く回していくことが、採用の質を維持・向上させながら、コストを最適化する唯一の道です。

採用コストの管理は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。しかし、この記事で紹介した知識や手法を一つでも実践に移すことで、貴社の採用活動はより戦略的で、効果的なものへと進化していくはずです。まずは自社の採用コストの算出から始めて、未来への確かな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。