採用活動が激化する現代において、企業が優秀な人材を確保するためには、従来通りの採用手法だけでは不十分です。特に、キャリア観や価値観が多様化する若い世代にアプローチするためには、企業の魅力を多角的に伝え、候補者との深いエンゲージメントを築く必要があります。その中で、採用イベントは、単なる母集団形成の手段を超え、企業文化やビジョンを伝え、候補者との相互理解を深めるための戦略的なコミュニケーションの場として、その重要性を増しています。

しかし、「どのようなイベントを開催すれば良いのか分からない」「他社と同じような説明会しかできていない」といった悩みを抱える採用担当者も少なくないでしょう。

この記事では、採用イベントの基本的な知識から、開催する目的、主な種類、そして学生の心に響くユニークな企画アイデア20選まで、網羅的に解説します。さらに、イベントを成功に導くための具体的なポイントや、企画・運営をサポートしてくれる代行会社も紹介します。本記事が、貴社の採用活動を成功に導く一助となれば幸いです。

目次

採用イベントとは

採用イベントとは、企業が採用候補者(主に学生や求職者)と直接的な接点を持ち、自社の魅力や事業内容、働く環境などを伝え、相互理解を深めるために開催する催しの総称です。従来は、企業が一方的に情報を発信する「会社説明会」が主流でしたが、近年の採用市場の変化に伴い、その在り方は大きく進化しています。

現代の採用イベントは、単に情報を伝える場ではありません。候補者の企業に対する理解を促進し、入社意欲を高めることはもちろん、企業側も候補者の人柄やポテンシャルを多角的に評価し、入社後のミスマッチを防ぐという重要な役割を担っています。

この背景には、いくつかの要因が挙げられます。まず、少子高齢化による労働人口の減少を背景とした「売り手市場」の継続です。多くの企業が人材獲得にしのぎを削る中で、候補者から「選ばれる」ための努力が不可欠となりました。画一的な説明会だけでは、数ある企業の中に埋もれてしまい、候補者の心に響きません。

また、Z世代と呼ばれる若者たちの価値観の変化も大きな影響を与えています。彼らは給与や待遇といった条件面だけでなく、「企業のビジョンへの共感」「社会貢献性」「風通しの良いカルチャー」「自己成長できる環境」といった要素を重視する傾向にあります。これらの無形の価値は、Webサイトや求人票の文面だけでは伝わりにくいため、社員と直接交流し、リアルな雰囲気を肌で感じられる採用イベントの重要性が高まっているのです。

このような変化を受け、採用イベントは多様化・高度化しています。社員とカジュアルに交流できる座談会やミートアップ、実践的なスキルや課題解決能力を評価できるワークショップやハッカソン、さらにはオンライン技術を活用したバーチャルオフィスツアーやオンライン懇親会など、目的やターゲットに応じて様々な形式のイベントが企画・実施されています。

採用イベントの本質は、企業と候補者による「双方向のコミュニケーション」にあります。企業は自社の情報を発信するだけでなく、候補者の疑問や不安に真摯に耳を傾け、彼らの本音を引き出すことが求められます。候補者もまた、受け身で情報を受け取るだけでなく、積極的に質問したり、自分の考えを発信したりすることで、企業への理解を深めていきます。

このように、採用イベントは採用戦略の中核をなす要素であり、企業の未来を担う人材との最初の、そして最も重要なエンゲージメントの機会と言えるでしょう。成功する採用イベントは、応募者数の増加に繋がるだけでなく、企業のブランディング向上、そして何よりも、入社後の定着と活躍に不可欠な「質の高いマッチング」を実現するための鍵となるのです。

採用イベントを開催する5つの目的

採用イベントを成功させるためには、まず「何のために開催するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。目的が曖昧なままでは、効果的な企画を立てることも、成果を測定することもできません。ここでは、採用イベントを開催する主な5つの目的について、それぞれ詳しく解説します。

① 企業の認知度を向上させる

特に、BtoCビジネスを展開していない企業や、設立間もないスタートアップ、地方の中小企業にとって、学生や求職者に対する知名度の低さは大きな採用課題となります。どれだけ優れた技術や魅力的な社風を持っていても、その存在を知られていなければ、応募に繋がることはありません。採用イベントは、こうした企業の認知度を効果的に向上させるための強力な手段となります。

合同説明会のような大規模なイベントに参加すれば、一度に多くの学生に自社の存在をアピールできます。また、大学内で開催されるキャリアセミナーや業界研究イベントへ出展することも、ターゲットとなる学生層に直接アプローチする有効な方法です。

重要なのは、単に社名を覚えてもらうだけでなく、「何の事業を行っている会社で、どのような強みや特徴があるのか」を正しく理解してもらうことです。例えば、自社の独自技術を紹介するワークショップを開催したり、業界の未来について語るパネルディスカッションを企画したりすることで、企業の専門性や先進性を印象付けられます。

認知度向上が目的の場合、イベントを一過性のもので終わらせないことが肝心です。イベント参加者に対して、SNSアカウントのフォローを促したり、定期的な情報発信を行うメールマガジンへの登録を案内したりすることで、継続的な関係を築き、興味・関心を維持していく戦略が求められます。最初の接点であるイベントをきっかけに、長期的なコミュニケーションの種をまくという視点が、最終的な応募獲得へと繋がるのです。

② 他社との差別化と企業ブランディング

多くの学生は、就職活動中に何十社もの企業説明会に参加します。その中で、自社を強く印象付け、競合他社との違いを明確に打ち出すことは、採用成功のための重要な要素です。採用イベントは、パンフレットやWebサイトだけでは伝わらない「自社らしさ」を体現し、独自の企業ブランドを構築するための絶好の機会となります。

例えば、「自由闊達な社風」をアピールしたいのであれば、堅苦しい説明会ではなく、社員と学生が私服で参加できるカジュアルな座談会やBBQ(バーベキュー)といった企画が効果的です。また、「チームワークの良さ」を伝えたいのであれば、参加者同士が協力して課題に取り組むグループワークや、スポーツイベントなどを企画するのも良いでしょう。

イベントのコンテンツだけでなく、会場の装飾、使用する資料のデザイン、運営スタッフの服装や振る舞いまで、細部にわたって一貫したコンセプトを持つことで、企業が伝えたいブランドイメージはより強固になります。例えば、クリエイティブな社風を伝えたい企業が、無機質な会議室で画一的な説明会を行っていては、その魅力は半減してしまいます。

他社との差別化を図るためには、「なぜ自社がこのイベントを開催するのか」というストーリーを語ることも重要です。企業の理念やビジョン、創業の想いなどをイベントのテーマに盛り込むことで、参加者は事業内容だけでなく、その背景にある価値観に共感し、深いエンゲージメントを感じるようになります。独自性の高い採用イベントは、学生の記憶に強く残り、「この会社は他とは違う」「面白そうな会社だ」というポジティブな印象を与えることで、選考における優位性を確立します。

③ 応募者数を増やす

採用活動の初期段階における重要な目標の一つが、応募者の母集団を形成することです。特に、大規模な採用を計画している企業にとって、一定数の応募者を確保することは不可欠です。採用イベントは、潜在的な候補者層に広くアプローチし、自社への興味・関心を喚起して、実際のエントリーへと繋げるための効果的なエンジンとなります。

大規模な合同企業説明会や学内セミナーへの出展は、短期間で多くの学生と接点を持つことができるため、母集団形成に非常に有効です。ブースを訪れた学生に直接語りかけることで、ナビサイトの情報だけでは伝わらない企業の魅力をアピールし、その場でプレエントリーを促すといった動線設計が可能です。

また、自社単独で開催する説明会やミートアップも、応募者数増加に直結します。イベントに参加し、事業内容や社員の雰囲気に魅力を感じた学生は、そうでない学生に比べて、本選考へエントリーする確率が格段に高まります。イベントの最後に、今後の選考プロセスやエントリー方法を明確にアナウンスし、参加者限定の選考ルートを用意するなどの工夫も、応募への後押しとなるでしょう。

ただし、注意すべきは、ただ闇雲に応募者数を増やすことだけが目的ではないという点です。自社が求める人材像(ペルソナ)を明確にし、そのターゲット層に響くようなイベント内容や告知方法を設計しなければ、採用工数が増えるだけで、質の高い採用には繋がりません。応募者数を増やすという目的の中にも、「自社にマッチする可能性の高い候補者からの応募を増やす」という質の視点を常に持つことが重要です。

④ 入社後のミスマッチを防ぐ

採用活動における最大の課題の一つが、入社後のミスマッチです。時間とコストをかけて採用した人材が、早期に離職してしまうことは、企業にとっても本人にとっても大きな損失となります。ミスマッチの主な原因は、入社前の「期待」と入社後の「現実」のギャップにあります。採用イベントは、このギャップを埋め、よりリアルな企業理解を促すことで、ミスマッチを未然に防ぐ上で極めて重要な役割を果たします。

企業のWebサイトやパンフレットには、どうしても良い側面が強調されがちです。しかし、採用イベント、特に社員と直接対話できる座談会やインターンシップのような場では、仕事のやりがいや面白さだけでなく、厳しさや大変さ、企業が抱える課題といったリアルな情報を伝えることができます。こうした正直な情報開示は、候補者の過度な期待を抑制し、入社後のギャップを最小限に抑えることに繋がります。

また、候補者にとっても、企業の雰囲気を肌で感じることは非常に重要です。オフィスツアーで社員が働いている様子を見たり、懇親会で社員の素の表情に触れたりすることで、「この環境で自分が働く姿」を具体的にイメージできます。この「カルチャーフィット」の確認は、ミスマッチを防ぐ上で欠かせないプロセスです。

企業側にとっても、選考の場では見えにくい候補者の素顔や価値観、コミュニケーションスタイルなどを、イベント中の振る舞いから観察できます。ワークショップでの議論の進め方や、懇親会での他の参加者への配慮などから、自社の社風に合う人材かどうかを多角的に見極めることが可能です。このように、企業と候補者の双方が「ありのままの姿」を見せ合うことが、ミスマッチ防止の鍵となります。

⑤ 参加学生の本音を引き出す

面接というフォーマルな選考の場では、学生は緊張し、どうしても「模範解答」を用意してしまいがちです。企業側も、限られた時間の中で評価を下さなければならないため、踏み込んだ質問がしにくい場合があります。これでは、お互いの本質的な部分を理解することは困難です。

採用イベント、特に少人数でリラックスした雰囲気で行われる座談会や懇親会は、こうしたフォーマルな場では聞けない学生の「本音」を引き出す貴重な機会となります。キャリアに対する考え方、仕事選びで本当に重視していること、企業に対する素直な疑問や不安など、学生のリアルな声に耳を傾けることができます。

学生が本音で話せる環境を作るためには、いくつかの工夫が必要です。まず、人事担当者だけでなく、様々な部署や年代の現場社員に参加してもらうことが効果的です。学生は自分と年齢の近い若手社員には、より本音で質問しやすい傾向があります。また、「何でも質問してください」と言うだけでなく、社員側から自己開示(失敗談や苦労した経験など)をすることも、学生が心を開くきっかけになります。

ここで得られた学生の本音は、個々の候補者の理解を深めるだけでなく、自社の採用活動全体を見直すための重要なフィードバックとなります。例えば、「〇〇という点に不安を感じている学生が多い」ということが分かれば、次回の説明会でその点を重点的に解説するなどの改善が可能です。また、学生から見た自社の魅力や改善点を知ることは、採用ブランディングや組織開発にも繋がる貴重なインプットとなるのです。

採用イベントの主な種類

採用イベントには様々な種類があり、それぞれ特徴や適した目的が異なります。自社の採用課題やターゲットに合わせて、最適な形式を選択することが成功の鍵です。ここでは、代表的な採用イベントの種類について、その概要やメリット・デメリットを解説します。

| イベントの種類 | 概要 | メリット | デメリット | 向いている目的 |

|---|---|---|---|---|

| 説明会(単独・合同) | 企業の基本情報、事業内容、募集要項などを多くの候補者に一度に伝える形式。 | ・効率的な情報提供が可能 ・短期間で多くの候補者と接点を持てる(特に合同) ・母集団形成に繋がりやすい |

・情報が一方通行になりがち ・候補者一人ひとりと深いコミュニケーションが取りにくい ・他社との差別化が難しい(特に合同) |

企業の認知度向上、応募者数の増加 |

| インターンシップ | 学生が一定期間、企業内で実際に就業体験をするプログラム。1日から数ヶ月まで期間は様々。 | ・業務内容や社風への理解が深まる ・候補者のスキルや適性を実践的に見極められる ・入社後のミスマッチを大幅に削減できる |

・企画や受け入れ体制の構築など、運営側の負担が大きい ・参加できる人数が限られる ・実施時期が学業と重なる場合がある |

入社後のミスマッチ防止、優秀な人材の早期囲い込み |

| 座談会・懇親会 | 社員と学生が少人数のグループに分かれ、リラックスした雰囲気で自由に質疑応答や交流を行う。 | ・候補者の本音を引き出しやすい ・社員の個性やリアルな社風を伝えられる ・候補者のエンゲージメントを高めやすい |

・一度に参加できる人数が少ない ・多くの現場社員の協力が必要 ・話が脱線し、伝えたい情報が伝わらない可能性もある |

入社後のミスマッチ防止、参加学生の本音の引き出し |

| ミートアップ | 特定の技術やテーマ(例:AI、マーケティング)に関心のある社会人や学生が集まる小規模な交流イベント。 | ・専門性や志向性の高いターゲット層に直接アプローチできる ・企業の技術力や専門性をアピールできる ・潜在的な転職希望者とのネットワーキングが可能 |

・集客の難易度が高い場合がある ・ニッチなテーマだと参加者が集まりにくい |

他社との差別化、専門職・技術職の採用 |

| ハッカソン | エンジニアやデザイナーなどがチームを組み、短期間(1日~数日)で集中的にプロダクト開発を行うイベント。 | ・候補者の実践的な技術力や問題解決能力を評価できる ・チームでの協調性やリーダーシップも観察できる ・企業の技術ブランディングに繋がる |

・企画や運営(テーマ設定、メンター役の社員確保など)の難易度が高い ・評価基準の設定が難しい |

エンジニア採用、技術力の高い学生の発掘 |

| OB・OG訪問 | 学生が個別に企業の社員を訪問し、仕事内容やキャリアについて話を聞く機会。企業がセッティングする場合と、学生が自ら行う場合がある。 | ・1対1で深く、正直な話ができる ・候補者の志望度を個別に見極め、高めることができる ・学生の個人的な不安や疑問に寄り添える |

・社員一人ひとりへの負担が大きい ・対応する社員によって話の内容にばらつきが出る可能性がある ・スケジュールの調整が煩雑 |

入社後のミスマッチ防止、クロージング(内定承諾) |

| オンラインイベント | 上記の各種イベントをオンライン会議システムなどを活用して実施する形式。 | ・地理的な制約がなく、遠方の候補者も参加可能 ・会場費や交通費などのコストを削減できる ・イベントの録画・再配信が容易 |

・企業のリアルな雰囲気が伝わりにくい ・通信環境に依存し、トラブルのリスクがある ・双方向のコミュニケーションに工夫が必要 |

認知度向上、地方学生へのアプローチ |

説明会(単独・合同)

説明会は、採用イベントの中で最もオーソドックスな形式です。単独説明会は自社のみで開催し、時間をかけてじっくりと企業の魅力を伝えられます。一方、合同説明会は複数の企業が同じ会場に集まる大規模なイベントで、多くの学生と短時間で接点を持てるのが特徴です。

- ポイント: 一方的な説明に終始せず、質疑応答の時間を十分に確保したり、若手社員が登場するパートを設けたりするなど、双方向性を意識した工夫が求められます。合同説明会では、ブースの装飾や呼び込みで他社との差別化を図ることが重要です。

インターンシップ

インターンシップは、学生が企業で実際に働く経験を通じて、仕事や企業への理解を深めるプログラムです。短期インターンシップ(1日~1週間程度)は仕事の導入部分を体験するものが多く、長期インターンシップ(1ヶ月以上)はより実践的な業務に携わります。

- ポイント: 学生を「お客様」扱いするのではなく、一人の戦力として扱う姿勢が重要です。社員がメンターとして伴走し、適切なフィードバックを与えることで、学生の成長意欲を刺激し、企業へのエンゲージメントを高めます。

座談会・懇親会

座談会や懇親会は、社員と学生がリラックスした雰囲気で対話することを目的としています。説明会よりも少人数で行われることが多く、学生は気軽に質問できます。

- ポイント: 参加する社員の選定が重要です。人事担当者だけでなく、学生が興味を持ちそうな部署の若手からベテランまで、多様な社員に参加してもらうことで、話の幅が広がります。学生が話しやすい雰囲気を作るため、司会進行役がうまく話題を振るなどの配慮も必要です。

ミートアップ

ミートアップは、元々IT業界を中心に広まった交流イベントの形式で、特定のテーマに関心を持つ人々が集まります。採用活動においては、特定のスキルや志向を持つ人材に直接アプローチする目的で活用されます。

- ポイント: 採用色を前面に出しすぎず、まずは純粋な情報交換やネットワーキングの場として設計することが成功の鍵です。自社のエンジニアやマーケターが登壇し、専門的な知見を共有することで、企業の技術力や専門性をアピールし、結果として採用に繋げます。

ハッカソン

ハッカソンは、「ハック(Hack)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた造語で、与えられたテーマに対して短期間で集中的にソフトウェアやサービスを開発し、成果を競うイベントです。

- ポイント: 企画の難易度は高いですが、参加者の技術力やチームワークを直接評価できるという大きなメリットがあります。優秀な成績を収めたチームには、賞品だけでなく、本選考の一部免除といったインセンティブを用意すると、より魅力的なイベントになります。

OB・OG訪問

OB・OG訪問は、学生にとって最もリアルな情報を得られる機会の一つです。企業側が公式にセッティングする「リクルーター面談」もこの一種と言えます。

- ポイント: 対応する社員に対して、話して良い情報とそうでない情報の範囲を事前に共有しておくことが重要です。また、特定の社員に負担が偏らないよう、社内で協力体制を築く必要があります。

オンラインイベント

新型コロナウイルスの影響で急速に普及したのがオンラインイベントです。説明会や座談会、インターンシップなど、あらゆるイベントがオンラインで実施可能になりました。

- ポイント: オンラインの弱点である「コミュニケーションの希薄化」をいかに克服するかが課題です。ブレイクアウトルーム機能で少人数のグループに分けたり、チャットやアンケート機能を活用してリアルタイムで反応を得たりするなど、参加者を飽きさせない工夫が求められます。

学生に響く!採用イベントのユニークな企画アイデア20選

画一的な説明会では、学生の心に響きにくくなっています。ここでは、他社と差別化し、学生の記憶に残るユニークな採用イベントの企画アイデアを20種類、目的や運営のポイントとあわせてご紹介します。

① 謎解き・脱出ゲーム

- 目的: チームビルディング、論理的思考力・課題解決能力の把握

- 概要: 参加者がチームを組み、協力して謎を解き、制限時間内での脱出を目指すゲーム形式のイベントです。企業の理念や事業内容を謎に組み込むことで、楽しみながら企業理解を深められます。

- ポイント: 結果(脱出成功/失敗)だけでなく、謎解きに取り組むプロセス(役割分担、コミュニケーション、リーダーシップなど)を観察することが重要です。イベント後には、各チームの動きについてフィードバックを行うと、より学びの深い体験になります。

② スポーツ大会・運動会

- 目的: チームワークの醸成、社風の伝達、リラックスした雰囲気での交流

- 概要: フットサルやバスケットボール、あるいは綱引きやリレーといった運動会形式のイベントを社員と学生合同で開催します。体を動かすことで自然とコミュニケーションが生まれ、一体感が生まれます。

- ポイント: 怪我の防止が最優先です。事前の準備運動や保険加入は必須。運動が苦手な人でも楽しめるよう、応援団や記録係といった役割を用意するなど、全員が参加できる工夫をしましょう。

③ ボードゲーム

- 目的: コミュニケーション能力・戦略的思考力の把握、アイスブレイク

- 概要: 複数種類のボードゲームを用意し、社員と学生が一緒になってプレイします。初対面同士でもゲームを通じて自然と会話が弾み、緊張をほぐす効果があります。

- ポイント: 協力型ゲームや交渉型ゲームなど、様々なタイプのゲームを用意すると、参加者の多様な側面を見ることができます。ゲームのルール説明は、分かりやすく丁寧に行いましょう。

④ e-Sports

- 目的: ITリテラシーの高い学生へのアプローチ、一体感の醸成

- 概要: 対戦型のビデオゲームで大会を開催します。特にエンジニア志望の学生など、ゲームに親和性の高い層に響きやすい企画です。社員と学生でチームを組んで対戦します。

- ポイント: 使用するゲームの選定が重要です。初心者でも楽しめるものや、チームプレイが重要なタイトルを選ぶと良いでしょう。機材の準備やネットワーク環境の確認も入念に行う必要があります。

⑤ クイズ大会

- 目的: 企業理解の促進、楽しみながらの知識定着

- 概要: 企業や業界に関するクイズ大会を開催します。早押し形式やチーム対抗戦にすることで、盛り上がりが期待できます。景品を用意すると、参加者のモチベーションも上がります。

- ポイント: 難しすぎる問題ばかりだと白けてしまうため、簡単な問題と少しマニアックな問題をバランス良く配置しましょう。クイズの解説を通じて、自然な形で企業PRに繋げることができます。

⑥ ワークショップ・グループワーク

- 目的: 課題解決能力・協調性の評価、事業内容の深い理解

- 概要: 実際に企業が抱えている課題や、製品・サービスの改善案などをテーマに、グループで議論し、解決策を発表してもらいます。実践的な仕事の一部を体験できるのが特徴です。

- ポイント: 各グループに社員がメンターとして入り、議論のサポートやフィードバックを行うことで、学生の満足度と学びが格段に向上します。アウトプットの質だけでなく、議論への貢献度も評価の対象とします。

⑦ 社員とのトークセッション・座談会

- 目的: リアルな社風の伝達、学生の本音の引き出し、ミスマッチ防止

- 概要: 定番ですが、やり方次第で非常に効果的なイベントです。テーマ(キャリア、働きがいなど)を設けたり、役員や特定の職種の社員など、普段会えない人に登壇してもらったりすることで、独自性を出せます。

- ポイント: 少人数制にすることが成功の鍵です。1グループあたり社員1名、学生3〜4名程度が理想。学生が質問しやすい雰囲気を作るため、社員側からの自己開示を心がけましょう。

⑧ BBQ(バーベキュー)

- 目的: 社員と学生のフランクな交流、素の姿の相互理解

- 概要: 開放的な空間でBBQを行うことで、リラックスした雰囲気の中、普段は聞けないようなプライベートな話も交えながら交流を深めることができます。

- ポイント: 食材の準備や火の管理など、安全・衛生管理を徹底することが大前提です。お酒の提供は慎重に判断し、提供する場合でも節度ある形で行いましょう。

⑨ キャンプ

- 目的: 共同作業による強いチームワークの醸成、非日常体験の共有

- 概要: 1泊2日などでキャンプを実施します。テントの設営や食事の準備などを共同で行うことで、自然と協力関係が生まれ、短時間で深い関係性を築くことができます。

-

- ポイント: 企画・運営のハードルは高いですが、その分、参加者に与えるインパクトは絶大です。安全管理を最優先し、経験豊富なスタッフを配置することが不可欠です。

⑩ 料理イベント

- 目的: 共同作業によるコミュニケーション促進、チームワークの把握

- 概要: レンタルキッチンなどを利用し、チームで協力して料理を作ります。メニューの決定から調理、片付けまでを共同で行うプロセスで、参加者の個性や協調性が見えてきます。

-

- ポイント: 料理の得意・不得意に関わらず全員が楽しめるよう、役割分担を工夫しましょう。アレルギーの有無を事前に必ず確認することが重要です。

⑪ ランチ会・ディナー会

- 目的: 少人数での深い対話、クロージング(選考終盤の学生向け)

- 概要: 社員と学生が少人数で食事を共にします。特に選考が進んだ段階の学生に対して、役員や現場のキーパーソンが参加することで、志望度を固める「口説き」の場としても有効です。

- ポイント: カジュアルな雰囲気の中にも、ビジネスの場であるという節度を保つことが大切です。お店の選定も、企業のカラーや参加者の雰囲気に合わせて慎重に行いましょう。

⑫ お花見

- 目的: 季節感のあるイベントによる他社との差別化、リラックスした交流

- 概要: 春の季節限定ですが、お花見をしながらの懇親会は、開放的で和やかな雰囲気を作りやすいイベントです。

- ポイント: 場所取りや天候に左右される点がデメリットです。雨天の場合の代替プランを必ず用意しておきましょう。ゴミの処理など、マナーを守った運営を心がけることが企業のイメージにも繋がります。

⑬ ボウリング

- 目的: アイスブレイク、チームでの一体感醸成

- 概要: 誰でも一度は経験したことがあるボウリングは、気軽に参加できるイベントです。チーム対抗戦にすることで、自然と応援し合い、一体感が生まれます。

- ポイント: スコアを競うだけでなく、面白い投げ方をした人に贈る「パフォーマンス賞」など、ユニークな賞を用意すると、より盛り上がります。

⑭ オフィスツアー・工場見学

- 目的: 働く環境のリアルな伝達、事業内容への理解促進

- 概要: 実際に社員が働いているオフィスや、製品が作られている工場を見学してもらいます。Webサイトだけでは伝わらない、職場の雰囲気や規模感を肌で感じてもらうことができます。

- ポイント: ただ見て回るだけでなく、各部署の社員が自分の仕事内容を説明したり、普段は入れないような場所(会議室、リフレッシュスペースなど)を案内したりすると、学生の満足度が高まります。

⑮ ハッカソン

- 目的: 技術力の高い学生の発掘、実践的な課題解決能力の評価

- 概要: (「採用イベントの主な種類」でも触れましたが)エンジニアやデザイナー志望の学生を対象に、短期間でサービス開発を競うイベントです。企業の技術力や開発文化をアピールする絶好の機会となります。

- ポイント: テーマ設定が重要です。自社の事業領域に関連するテーマや、社会課題を解決するようなテーマを設定すると、学生のモチベーションを高められます。社員エンジニアによる手厚いメンタリングが成功の鍵です。

⑯ オンラインオフィスツアー

- 目的: 遠方の学生への働く環境の紹介、オンラインでのリアル感の演出

- 概要: スマートフォンやカメラで社内を中継し、オンラインでオフィスを案内します。チャットで質問を受け付け、その場で社員にインタビューするなど、双方向のコミュニケーションを意識します。

- ポイント: 単にオフィスを映すだけでなく、そこで働く「人」にフォーカスすることが重要です。「この社員は今こんな仕事をしています」といったライブ感のある解説が、参加者の興味を引きます。

⑰ オンライン懇親会・座談会

- 目的: オンラインでのフランクな交流、地理的制約のないコミュニケーション

- 概要: Zoomなどのブレイクアウトルーム機能を活用し、少人数のグループで社員と学生が交流します。オンライン飲み会形式や、共通のテーマで語り合う形式など、様々な工夫が可能です。

- ポイント: 参加者全員に事前に飲食物を送っておくと、一体感が生まれやすくなります。オンラインでの会話は間が空きやすいため、司会者がうまくファシリテーションすることがオフライン以上に重要になります。

⑱ オンライン社員訪問(OB/OG訪問)

- 目的: 1対1での深い対話の機会をオンラインで提供

- 概要: 学生と社員が1対1で話せる機会をオンラインで設定します。移動時間がないため、学生・社員双方にとって負担が少なく、より多くのマッチング機会を創出できます。

-

- ポイント: マッチングの精度を高めるため、学生が話したい社員の職種や経歴などを事前にヒアリングし、希望に沿った社員をアサインする仕組みが効果的です。

⑲ オンラインワークショップ

- 目的: オンラインでの協調性・思考力の評価、能動的な参加の促進

- 概要: オンラインホワイトボードツール(Miroなど)を活用し、オンライン上でグループディスカッションやアイデア出しを行います。オフラインと遜色ない、活発なワークが可能です。

- ポイント: ツールの使い方について、事前に丁寧なレクチャーを行うことが必須です。ファシリテーターが各グループを巡回し、議論が停滞しないようにサポートします。

⑳ 社内の既存イベントへの招待

- 目的: ありのままの社風の体験、特別感の演出

- 概要: 社員向けの総会や忘年会、部活動といった社内イベントに、特別に学生を招待します。作り込まれていない、普段通りの企業の姿を見てもらうことで、非常にリアルな社風を伝えることができます。

- ポイント: 学生が孤立してしまわないよう、必ずメンター役の社員を付け、他の社員に紹介するなど、手厚いフォローが必要です。あくまで主役は社員であることを忘れず、学生をもてなす姿勢が大切です。

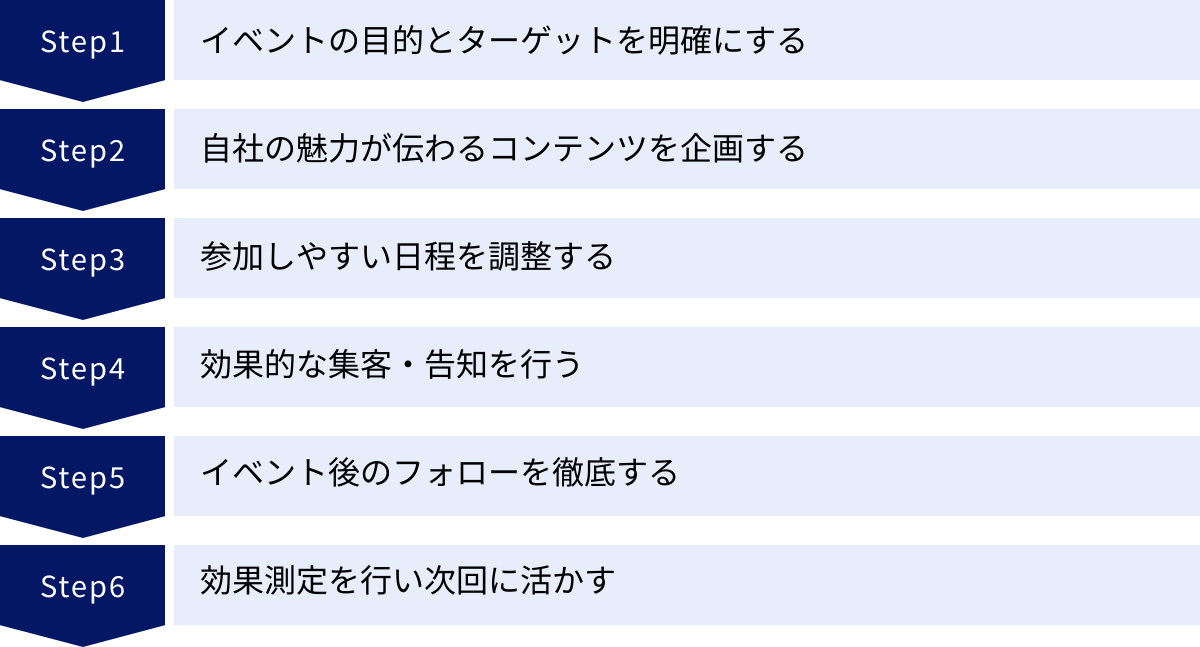

採用イベントを成功させる6つのポイント

魅力的な企画を立てるだけでは、採用イベントは成功しません。目的設定から集客、当日の運営、そして事後のフォローまで、一連のプロセスを戦略的に設計し、実行することが不可欠です。ここでは、採用イベントを成功に導くための6つの重要なポイントを、PDCAサイクルに沿って解説します。

① イベントの目的とターゲットを明確にする

これはイベント企画の出発点であり、最も重要なプロセス(Plan)です。 なぜこのイベントを開催するのか、誰に来てほしいのかが曖昧なままでは、以降のすべての施策が的を外れたものになってしまいます。

まずは、自社の採用課題を具体的に洗い出しましょう。「そもそも認知度が低く、母集団が形成できない」「応募は来るが、求めるスキルを持った人材が少ない」「内定を出しても辞退されてしまう」など、課題によって打つべき手は異なります。

次に、その課題を解決するために、イベントを通じて達成したいゴール(KGI: Key Goal Indicator)と、その達成度を測るための指標(KPI: Key Performance Indicator)を具体的に設定します。

- KGIの例: イベント経由の内定承諾者数5名、技術職の応募者比率30%向上

- KPIの例: イベント参加者数100名、参加後アンケート満足度90%以上、参加者の本選考移行率50%

そして、そのゴールを達成するために、どのような人物(ターゲット・ペルソナ)にアプローチすべきかを明確にします。学歴や専攻だけでなく、「チームで何かを成し遂げたいという志向が強い学生」「自律的に学習を進められる学生」といった価値観や行動特性まで具体的に描くことで、ターゲットに響くコンテンツや告知方法が見えてきます。

「誰に、何を伝えて、どうなってほしいのか」を徹底的に突き詰めることが、成功への第一歩です。

② 自社の魅力が伝わるコンテンツを企画する

目的とターゲットが明確になったら、次はそのターゲットに「刺さる」コンテンツを企画します(Plan)。ここで重要なのは、他社の真似をするのではなく、「自社らしさ」を最大限に表現することです。

自社の強みは何でしょうか?技術力、風通しの良いカルチャー、ユニークな福利厚生、社会貢献性の高い事業内容など、アピールできる要素は様々です。その強みが最も伝わるイベント形式を選びましょう。例えば、チームワークを重視する企業ならグループワーク、社員の個性を伝えたいなら座談会が適しています。

また、参加者の視点に立ち、「参加してよかった」と思える体験価値を提供することを意識しましょう。単に情報を受け取るだけでなく、何かを学び、成長できたり、純粋に楽しめたりする要素を盛り込むことが、満足度向上に繋がります。

イベントのタイムテーブルを作成する際は、一方的な説明の時間を短くし、双方向のコミュニケーションやワークの時間を十分に確保することがポイントです。参加者を飽きさせず、能動的な参加を促す仕掛け(アイスブレイク、クイズ、質疑応答など)を随所に散りばめましょう。

③ 参加しやすい日程を調整する

どれだけ魅力的なコンテンツを用意しても、ターゲットが参加できない日程では意味がありません(Do)。学生のスケジュールを十分に考慮して、開催日時を決定しましょう。

- 学事日程の確認: 授業期間、定期試験期間、長期休暇の時期は大学によって異なります。主要なターゲット大学の学年暦を確認し、試験期間などは避けるようにしましょう。

- 就活スケジュールの考慮: 業界や企業によって選考のピーク時期は異なりますが、一般的に就職活動が本格化する時期や、インターンシップが集中する夏・冬の時期は、学生も多忙です。

- 開催時間帯: 平日の場合は、授業終わりの夕方以降(17時〜)が参加しやすいでしょう。土日や祝日に開催するのも有効な選択肢です。

- 開催形式: 遠方の学生もターゲットに含む場合は、オンライン開催や、オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド開催を検討しましょう。

可能であれば、複数の日程候補を用意し、学生が選べるようにすると、参加率を高めることができます。日程が決まったら、早めに告知を開始し、学生がスケジュールを調整できるように配慮しましょう。

④ 効果的な集客・告知を行う

イベントの成功は集客にかかっていると言っても過言ではありません(Do)。ターゲット層に確実に情報を届け、参加したいと思わせるための効果的な告知戦略が必要です。

- チャネルの選定: ターゲット学生が普段どこで情報を得ているかを考え、適切な媒体を選びます。就職情報サイト、大学のキャリアセンター、研究室へのアプローチ、SNS(X(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなど)、ダイレクトリクルーティングサービスなど、複数のチャネルを組み合わせてアプローチしましょう。

- 魅力的な告知文: イベントに参加することで何が得られるのか(メリット)を明確に伝え、学生の興味を引くキャッチコピーやタイトルを工夫します。「〇〇業界の裏側がわかる!」「トップエンジニアと話せる座談会」など、具体性と独自性を盛り込みましょう。

- 継続的な情報発信: 一度の告知だけでなく、開催日が近づくにつれて、登壇する社員の紹介やコンテンツの予告など、期待感を高める情報を小出しに発信していくことも効果的です。

- リマインドの徹底: 申し込みをしたものの、忘れてしまったり、他の予定と重なってしまったりすることはよくあります。開催日の数日前と当日にリマインドメールを送ることで、参加率を大幅に改善できます。

⑤ イベント後のフォローを徹底する

採用イベントは、開催して終わりではありません。むしろ、イベント後からが本当の始まりです。 イベントで高まった学生の興味・関心を、次のステップ(選考へのエントリー、個別面談など)に繋げるためのフォローアップが極めて重要です(Do/Check)。

- 迅速なお礼メール: イベント終了後、当日中か、遅くとも翌日には参加者全員にお礼のメールを送りましょう。感謝の気持ちと共に、イベントの要約や、次のアクション(アンケート回答、選考エントリーなど)への案内を記載します。フォローのスピード感は、学生の企業に対する印象を大きく左右します。

- アンケートの実施: イベントの満足度や、改善点に関するフィードバックを得るために、必ずアンケートを実施しましょう。今後のイベント企画に活かすだけでなく、アンケートの回答内容から、個々の学生の志望度や興味のポイントを把握することもできます。

- 個別アプローチ: イベント中に特に優秀だと感じた学生や、自社への関心が高いと感じられた学生には、個別に連絡を取り、特別選考ルートへの案内や、現場社員との個別面談を設定するなど、手厚いフォローを行いましょう。

イベントから選考、そして内定まで、一貫したコミュニケーション戦略を設計し、学生との関係性を継続的に深めていくことが、最終的な採用成功に繋がります。

⑥ 効果測定を行い次回に活かす

イベントを実施したら、必ずその効果を測定し、次回の改善に繋げるプロセス(Action)を踏みましょう。やりっぱなしでは、ノウハウが蓄積されず、採用活動はいつまでも最適化されません。

- KPIの達成度評価: 事前に設定したKPI(参加者数、満足度、選考移行率など)が達成できたかどうかを数値で評価します。目標に届かなかった場合は、その原因(集客方法、コンテンツ内容、日程など)を分析します。

- アンケート結果の分析: 自由記述欄を含め、アンケートの結果を詳細に分析します。「〇〇というコンテンツが面白かった」「〇〇の説明が分かりにくかった」といった具体的な声は、次回の企画における重要なヒントになります。

- 採用成果の追跡: イベント参加者が、その後の選考でどの段階まで進み、最終的に何名が内定承諾に至ったかを追跡調査します。これにより、イベントが実際の採用成果にどれだけ貢献したかを評価できます。

これらの分析結果をレポートとしてまとめ、採用チーム内で共有し、次回の採用イベント企画に活かすことで、PDCAサイクルが回り始めます。成功と失敗の両方から学び、継続的に改善を重ねていくことが、採用力を強化する唯一の道です。

採用イベントの企画・運営代行におすすめの会社

ユニークで効果的な採用イベントを企画・運営するには、多くのノウハウとリソースが必要です。自社での実施が難しい場合は、専門の代行会社に依頼するのも有効な選択肢です。ここでは、採用イベントの企画・運営に強みを持つ会社を5社ご紹介します。

※各社のサービス内容は変更される可能性があるため、詳細は公式サイトをご確認ください。

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは、「あそび」を通じてチームビルディングや相互理解を促進する、ユニークな体験型イベントを数多く提供している会社です。採用イベントにおいても、そのノウハウを活かした企画を得意としています。

- 特徴: 謎解き脱出ゲーム、合戦IKUSA(スポンジの刀で戦うチーム戦アクティビティ)、チャンバラ合戦など、参加者が能動的に体を動かし、協力し合うコンテンツが豊富です。これらのアクティビティを通じて、楽しみながら自然なコミュニケーションが生まれ、参加者の協調性やリーダーシップといった側面を見ることができます。

- 主なサービス: 採用イベント向けの各種アクティビティの企画・運営、オンラインで実施可能なリモートワークショップやチームビルディングゲームの提供など。他社とは一味違った、記憶に残る採用イベントを実施したい企業におすすめです。

- 参照: 株式会社IKUSA 公式サイト

株式会社ニューズベース

株式会社ニューズベースは、企業のコミュニケーション課題を解決するイベントや動画、Webサイトなどを企画・制作する会社です。採用イベントに関しても、企画立案から当日の運営、事務局業務までをワンストップでサポートしています。

- 特徴: 企業の採用課題や目的に合わせたオーダーメイドのイベント企画が強みです。会社説明会やインターンシップ、懇親会といった定番のイベントはもちろん、オンラインやハイブリッド形式のイベントにも豊富な実績があります。採用ターゲットの心に響くコンセプト設計やコンテンツ制作を得意としています。

- 主なサービス: 採用イベントのトータルプロデュース、オンライン・ハイブリッドイベントの配信サポート、参加者管理や問い合わせ対応などを行う事務局代行サービスなど。企画から実行まで、プロに任せて採用活動の質を高めたい企業に適しています。

- 参照: 株式会社ニューズベース 公式サイト

株式会社マックスパート

株式会社マックスパートは、貸し会議室「フクラシア」や研修特化型ホテル「Lstay & grow」の運営で知られていますが、その施設運営のノウハウを活かしたイベントプロデュース事業も展開しています。

- 特徴: オンライン、オフライン、そして両者を組み合わせたハイブリッドイベントの開催実績が豊富です。自社施設を活用できる強みはもちろん、外部会場でのイベント運営にも対応しています。特に、安定した配信技術とスムーズな運営が求められるハイブリッド形式のイベントにおいて、高いクオリティを発揮します。

- 主なサービス: オンライン・ハイブリッド会社説明会、Web面接のサポート、イベントの企画・運営、会場・機材の手配など。質の高い配信環境と運営サポートを求める企業におすすめです。

- 参照: 株式会社マックスパート 公式サイト

株式会社ブイキューブ

株式会社ブイキューブは、Web会議・テレビ会議システムで国内トップクラスのシェアを誇る企業であり、その技術力を活かしてオンラインイベントのプラットフォーム提供と運営支援サービスを手掛けています。

- 特徴: 大規模なオンライン会社説明会やセミナー(ウェビナー)の開催に強みを持っています。安定した映像配信技術に加え、チャットやアンケート、ブレイクアウトルームといった双方向性を高める機能が充実しており、エンゲージメントの高いオンラインイベントを実現できます。

- 主なサービス: オンラインイベントプラットフォーム「V-CUBE セミナー」の提供、配信スタジオの提供、イベントの企画・台本作成・当日のオペレーションサポートなど。特に大規模なオンラインイベントを計画している企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

- 参照: 株式会社ブイキューブ 公式サイト

株式会社ゼロイン

株式会社ゼロインは、「働くひとのモチベーションを高め、組織を活性化する」ことをミッションに、オフィス移転のコンサルティングや社内イベントのプロデュースなどを手掛ける会社です。採用イベントにおいても、組織活性化の視点を取り入れた企画を強みとしています。

- 特徴: 単なるイベントの企画・運営に留まらず、採用活動全体のコンセプト設計やブランディングから支援することが可能です。企業の理念やビジョン、カルチャーを体現するような、一貫性のあるイベント設計を得意としています。働く環境のプロデュースも行っているため、オフィスツアーなどを効果的に組み込んだ企画も期待できます。

- 主なサービス: 採用ブランディングのコンサルティング、採用コンセプトに基づいたイベントの企画・制作・運営など。採用活動を根本から見直し、企業の根幹にある魅力を伝えたいと考える企業に適しています。

- 参照: 株式会社ゼロイン 公式サイト

まとめ

本記事では、採用イベントの目的や種類、成功のポイント、そして具体的な企画アイデア20選まで、幅広く解説してきました。

現代の採用活動において、採用イベントはもはや単なる情報伝達の場ではありません。それは、企業と未来の仲間となる可能性を秘めた候補者とが、互いの価値観やビジョンを共有し、深いエンゲージメントを築くための戦略的なコミュニケーションの舞台です。売り手市場が続き、学生の価値観が多様化する中で、いかにして自社の「らしさ」を伝え、候補者から「選ばれる」存在になるかが、採用成功の鍵を握っています。

採用イベントを成功させるためには、以下のサイクルを回し続けることが不可欠です。

- Plan(計画): イベントの目的とターゲットを明確にし、自社の魅力が伝わる独自性の高いコンテンツを企画する。

- Do(実行): 参加しやすい日程を調整し、効果的な集客・告知を行い、当日の運営をスムーズに行う。そして、イベント後の迅速なフォローを徹底する。

- Check(評価): 設定したKPIやアンケート結果に基づき、イベントの効果を客観的に測定する。

- Action(改善): 評価・分析から得られた学びを、次回の企画に活かす。

今回ご紹介した20の企画アイデアは、あくまで一例に過ぎません。最も重要なのは、これらのアイデアをヒントに、自社の理念やカルチャー、そしてターゲット学生に最も響く形は何かを考え、独自のイベントを創造していくことです。

時には、専門の代行会社の力を借りることも有効な手段です。自社のリソースや課題に合わせて、最適な方法を選択してください。

この記事が、貴社の採用活動を新たなステージへと引き上げ、未来の成長を担う素晴らしい人材との出会いを創出するための一助となることを心から願っています。