採用面接の手法が多様化する現代において、多くの企業が導入を進めているのが「コンピテンシー面接」です。従来の面接とは異なり、応募者の過去の行動に着目し、将来のパフォーマンスを予測するこの手法は、採用のミスマッチを防ぎ、自社で活躍できる人材を的確に見極めるために非常に有効とされています。

しかし、応募者にとっては「コンピテンシー面接って何?」「普通の面接と何が違うの?」「どんな準備をすればいいの?」といった疑問や不安も多いでしょう。コンピテンシー面接では、抽象的な自己PRや志望動機だけでは評価されません。具体的なエピソードに基づき、自身の行動特性、つまり「コンピテンシー」を論理的に証明する必要があるのです。

この記事では、コンピテンシー面接の基礎知識から、企業が重視する評価項目、そして面接を突破するための具体的な回答作成法(STARメソッド)まで、網羅的に解説します。さらに、評価項目別の質問例と回答例文を60選用意し、あなたの面接準備を強力にサポートします。

この記事を最後まで読めば、コンピテンシー面接の意図を正確に理解し、自信を持って面接に臨むための準備が整うはずです。あなたのポテンシャルを最大限にアピールし、希望するキャリアへの扉を開きましょう。

目次

- 1 コンピテンシー面接とは

- 2 企業が重視するコンピテンシー評価項目10選

- 3 コンピテンシー面接を突破する回答の作り方【STARメソッド】

- 4 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|目標達成能力編 6選

- 5 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|課題解決能力編 6選

- 6 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|リーダーシップ編 6選

- 7 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|協調性・対人関係能力編 6選

- 8 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|主体性・実行力編 6選

- 9 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|ストレス耐性編 6選

- 10 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|論理的思考力編 6選

- 11 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|自己管理能力編 6選

- 12 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|柔軟性編 6選

- 13 【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|創造性編 6選

- 14 コンピテンシー面接の事前準備と対策3ステップ

- 15 注意!コンピテンシー面接で評価を下げるNGな回答

- 16 コンピテンシー面接に関するよくある質問

- 17 まとめ

コンピテンシー面接とは

コンピテンシー面接は、近年の採用活動で主流となりつつある面接手法の一つです。このセクションでは、まず「コンピテンシー」という言葉の基本的な意味から解き明かし、企業がなぜこの面接を行うのか、その目的と意図、そして従来の面接との違いについて詳しく解説します。

コンピテンシーの意味

コンピテンシー(Competency)とは、直訳すると「能力」や「適性」を意味しますが、人事領域で使われる場合は、より具体的な意味合いを持ちます。一般的に、コンピテンシーは「特定の職務や役割において、継続的に高い成果を出し続けている人材に共通して見られる行動特性」と定義されます。

重要なのは、単なる知識やスキル(Skill)だけを指すのではないという点です。例えば、「英語が話せる」というのはスキルですが、そのスキルを活かして「海外のクライアントと積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を構築する」というのはコンピテンシーです。「プログラミングができる」というスキルに対し、「複雑な要件を整理し、粘り強くバグの解消に取り組む」のがコンピテンシーと言えます。

つまり、コンピテンシーは「持っている知識やスキルを、どのような状況で、どのように活用して成果に結びつけるか」という、思考の癖や行動のパターンそのものを指します。企業は、自社で活躍しているハイパフォーマーたちのコンピテンシーを分析し、それを採用基準に設定することで、入社後も同様に高いパフォーマンスを発揮してくれる可能性の高い人材を見極めようとします。

コンピテンシー面接の目的と企業側の意図

企業がコンピテンシー面接を実施する最大の目的は、採用のミスマッチを減らし、入社後の活躍を具体的に予測することです。

従来の面接では、「あなたの長所は何ですか?」「学生時代に最も力を入れたことは何ですか?」といった質問が中心でした。これに対し、応募者は事前に準備した模範解答を述べることができ、その内容が本人の実態と必ずしも一致しているとは限りませんでした。その結果、「面接では優秀そうに見えたのに、入社してみたら期待したような働きをしてくれない」といったミスマッチが発生しやすかったのです。

一方、コンピテンシー面接では、過去の具体的な行動経験について深く掘り下げる質問をします。

「あなたがこれまでで最も困難だった課題は何ですか?その課題に対し、具体的にどのように考え、行動しましたか?」

「チームで目標を達成した経験について教えてください。その中で、あなたの具体的な役割と貢献は何でしたか?」

このような質問を通じて、面接官は以下の点を確認しようとしています。

- 行動の再現性: 過去に高い成果を出した行動パターンが、入社後も再現されるか。

- 思考プロセス: 成果に至るまでの考え方、判断基準、問題解決のアプローチはどのようなものか。

- 価値観: 仕事に対する姿勢や、組織への貢献意欲はどの程度か。

- 自社との適合性: 企業の文化や価値観、求める人物像と応募者のコンピテンシーが合致しているか。

つまり、企業は応募者の「ポテンシャル」や「意欲」といった曖昧な要素だけでなく、「実際に成果を出せる行動特性を持っているか」という客観的な事実に基づいて評価を下したいと考えています。これが、コンピテンシー面接の根底にある企業側の意図です。

従来の面接との違い

コンピテンシー面接と従来の面接の違いをより明確に理解するために、いくつかの観点から比較してみましょう。

| 比較項目 | 従来の面接 | コンピテンシー面接 |

|---|---|---|

| 質問の焦点 | 志望動機、自己PR、未来の抱負など(What/Why) | 過去の具体的な行動経験(How) |

| 評価の基準 | 印象、熱意、コミュニケーション能力など、面接官の主観に頼る部分が大きい | 明確に定義されたコンピテンシー項目に基づき、客観的に評価 |

| 応募者に求められること | 企業の求める人物像に合わせた自己アピール | 具体的なエピソードに基づく行動事実と、その背景にある思考プロセスの説明 |

| 面接官の役割 | 応募者の話を聞き、印象を評価する | 深掘り質問を通じて、行動の事実と再現性を確認する |

| 得られる情報 | 応募者の「考え」や「意欲」 | 応募者の「実際の行動」と「成果を出す力」 |

ご覧の通り、両者は根本的にアプローチが異なります。従来の面接が「これからどうしたいか(未来)」を問うのに対し、コンピテンシー面接は「これまでどうしてきたか(過去)」を深く掘り下げます。これは、「人の行動特性は簡単には変わらない」という行動科学の考え方に基づいています。過去に特定の状況で取った行動は、未来に類似の状況が発生した際にも再現される可能性が高い、という前提に立っているのです。

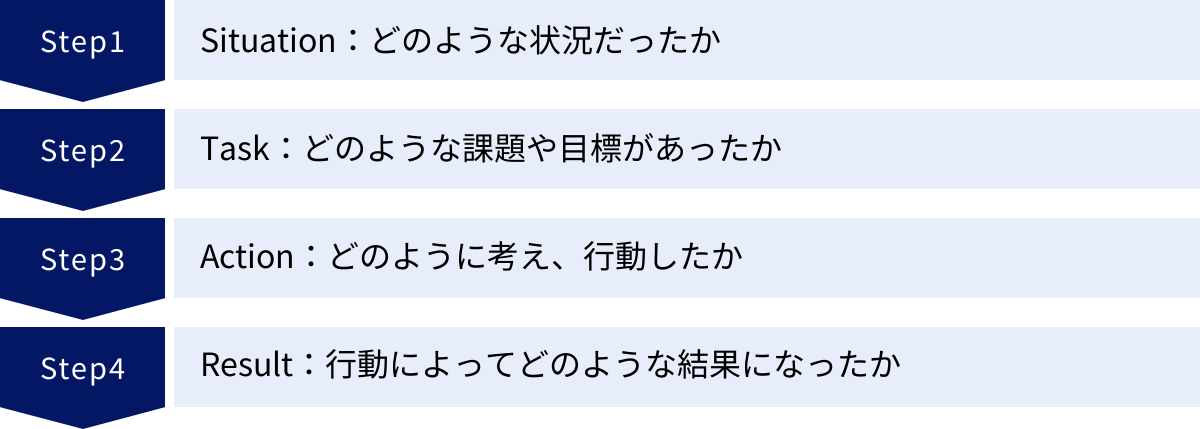

そのため、応募者は単に「頑張りました」「貢献しました」と述べるだけでは不十分です。どのような状況で(Situation)、どのような課題があり(Task)、自身がどう考え、どう行動し(Action)、その結果どうなったのか(Result)を、一連のストーリーとして具体的に語ることが求められます。このフレームワークは「STARメソッド」と呼ばれ、コンピテンシー面接対策の要となります(詳細は後述)。

コンピテンシー面接が重視される理由

近年、多くの企業でコンピテンシー面接が重視される背景には、いくつかの社会・経済的な変化があります。

- 成果主義の浸透と雇用の流動化

終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が変化し、個人の成果や貢献度を重視する企業が増えました。それに伴い、採用時点から「入社後、早期に成果を出せる人材か」を見極める必要性が高まっています。また、転職が一般的になったことで、企業は自社に定着し、長期的に活躍してくれる人材をより慎重に選ぶようになりました。コンピテンシー評価は、こうした成果主義や人材の流動化に対応するための効果的な手法です。 - ビジネス環境の複雑化と変化の加速

グローバル化、デジタル化の進展により、ビジネス環境は予測困難で変化の激しい時代(VUCA時代)に突入しました。このような環境では、過去の成功体験や既存の知識だけでは対応できません。未知の課題に直面した際に、自ら考えて行動し、解決策を導き出せる人材、すなわち高い課題解決能力や柔軟性といったコンピテンシーを持つ人材の価値が飛躍的に高まっています。 - ダイバーシティ&インクルージョンの推進

多様なバックグラウンドを持つ人材が協働する組織が増える中で、採用基準を明確化し、公平・公正な選考を行うことの重要性が増しています。コンピテンシーという共通の評価基準を設けることで、面接官の個人的な偏見や主観を排除し、候補者の潜在能力を客観的に評価できます。これにより、多様な人材の中から、真に自社で活躍できる人物を見つけ出すことが可能になります。

これらの理由から、コンピテンシー面接は単なる流行ではなく、現代のビジネス環境に適応し、持続的に成長していくための必然的な採用手法として定着しつつあります。応募者としても、この面接の意図を深く理解し、自身の行動特性を的確に伝える準備をすることが、キャリア形成の第一歩となるでしょう。

企業が重視するコンピテンシー評価項目10選

コンピテンシー面接で評価される項目は企業や職種によって異なりますが、多くの企業で共通して重視される普遍的なコンピテンシーが存在します。ここでは、特に重要視される10の評価項目をピックアップし、それぞれの定義や企業がなぜその能力を求めるのかを解説します。自身の経験と照らし合わせながら、どのコンピテンシーをアピールできるか考えてみましょう。

| コンピテンシー評価項目 | 概要 |

|---|---|

| ① 目標達成能力 | 困難な状況でも、粘り強く目標達成に向けて行動する力 |

| ② 課題解決能力 | 問題の本質を見抜き、効果的な解決策を立案・実行する力 |

| ③ リーダーシップ | チームや組織をまとめ、目標達成に導く力 |

| ④ 協調性・対人関係能力 | 他者と良好な関係を築き、協力して物事を進める力 |

| ⑤ 主体性・実行力 | 指示を待たず、自ら考え行動を起こす力 |

| ⑥ ストレス耐性 | プレッシャーや困難な状況下でも、安定してパフォーマンスを発揮する力 |

| ⑦ 論理的思考力 | 物事を体系的に整理し、筋道を立てて考える力 |

| ⑧ 自己管理能力 | 自身の感情や行動、時間をコントロールし、目標達成に繋げる力 |

| ⑨ 柔軟性 | 環境の変化や予期せぬ事態に、臨機応変に対応する力 |

| ⑩ 創造性 | 既成概念にとらわれず、新しいアイデアや価値を生み出す力 |

① 目標達成能力

目標達成能力とは、自ら高い目標を設定し、その達成に向けて粘り強く、計画的に行動を継続できる力を指します。単に目標を達成したという結果だけでなく、その過程でどのような工夫をしたか、困難をどう乗り越えたかが評価のポイントになります。

企業は、事業計画や売上目標など、常に何らかの目標を追いかけています。そのため、社員一人ひとりが自らの役割における目標達成にコミットすることが、組織全体の成長に不可欠です。特に営業職や企画職など、数値目標が明確な職種では極めて重要なコンピテンシーとなります。面接では、困難な目標に対して諦めずに取り組んだ経験や、達成までのプロセスを具体的に語ることが求められます。逆算思考で計画を立て、PDCAサイクルを回しながら進捗を管理した経験などは、高い評価に繋がるでしょう。

② 課題解決能力

課題解決能力とは、現状を正しく分析して問題の本質を特定し、その解決のために最適な手段を立案・実行できる力です。未知のトラブルや複雑な問題に直面した際に、冷静に情報を収集・整理し、原因を究明し、効果的な打ち手を考える思考プロセスが問われます。

ビジネスの世界は、日々発生する大小さまざまな課題の連続です。顧客からのクレーム、プロジェクトの遅延、システムのエラーなど、予期せぬ問題は尽きません。こうした状況で、他責にしたり思考停止に陥ったりするのではなく、自ら問題の当事者として捉え、解決に向けて主体的に動ける人材は、あらゆる職種で重宝されます。分析力、仮説構築力、実行力といった要素がこのコンピテンシーに含まれます。

③ リーダーシップ

リーダーシップとは、単に役職としてのリーダーを指すのではなく、チームや組織のビジョンを示し、メンバーを巻き込みながら目標達成へと導く影響力のことです。メンバーのモチベーションを高め、意見の対立を調整し、チームとしての一体感を醸成する能力が求められます。

役職に関わらず、将来の管理職・経営幹部候補として、全ての社員にリーダーシップの発揮が期待されます。プロジェクトを推進する際や、後輩を指導する場面など、リーダーシップが求められる機会は多岐にわたります。面接では、集団の中でどのような目標を掲げ、メンバーの意見をどう引き出し、どのように合意形成を図ったかといった具体的な行動をアピールすることが重要です。

④ 協調性・対人関係能力

協調性・対人関係能力とは、多様な価値観を持つ人々と円滑な人間関係を築き、協力して物事を進める力です。相手の意見に耳を傾ける傾聴力、自分の考えを分かりやすく伝える発信力、そして意見が異なる相手とも建設的な議論ができる調整力が含まれます。

現代の仕事は、そのほとんどがチームプレーです。社内の他部署、社外のパートナー企業、顧客など、様々なステークホルダーと連携しなければ成り立ちません。自分の役割を理解し、周囲の状況を把握しながら、チーム全体の成果が最大化するように行動できる人材は、組織の潤滑油として不可欠な存在です。自己主張ばかりでなく、他者への配慮や貢献の姿勢を示すエピソードが有効です。

⑤ 主体性・実行力

主体性・実行力とは、指示待ちにならず、自らの意思で課題を発見し、解決策を考え、周囲を巻き込みながら行動を起こせる力です。当事者意識や責任感の高さがこのコンピテンシーの根幹にあります。

変化の速い時代において、上司からの指示を待っているだけではビジネスチャンスを逃してしまいます。現状維持に満足せず、「もっと良くするにはどうすればいいか」を常に考え、失敗を恐れずに新しい挑戦ができる人材は、組織に革新をもたらす原動力となります。誰も気づかなかった問題点を発見し、改善提案を行った経験や、前例のない取り組みに自ら手を挙げて挑戦した経験などが、主体性の高さを証明するエピソードになります。

⑥ ストレス耐性

ストレス耐性とは、精神的なプレッシャーや業務上の困難、予期せぬトラブルといったストレスフルな状況下でも、心身のバランスを保ち、安定して高いパフォーマンスを維持できる力を指します。

高い目標、厳しい納期、複雑な人間関係など、仕事にはストレスがつきものです。過度なストレスによってパフォーマンスが低下したり、休職に至ったりすることは、本人にとっても企業にとっても大きな損失です。そのため、企業は応募者が自身のストレスを客観的に認識し、適切に対処するセルフコントロール能力を持っているかを確認したいと考えています。ストレスを感じた状況と、それをどのように乗り越え、学びにつなげたかを語ることが重要です。

⑦ 論理的思考力

論理的思考力(ロジカルシンキング)とは、物事を構成要素に分解し、それらの関係性を整理し、筋道を立てて矛盾なく考える力です。複雑な事象をシンプルに捉え、因果関係を明確にし、誰にでも分かりやすく説明する能力が求められます。

企画書の作成、顧客への提案、問題の原因分析など、ビジネスのあらゆる場面で論理的思考力は必須のスキルです。特にコンサルティングファームやIT業界、企画職などでは極めて高く評価されます。面接の回答そのものが論理的であることはもちろん、データや客観的な事実に基づいて仮説を立て、検証し、結論を導いた経験などを話すことで、この能力の高さをアピールできます。

⑧ 自己管理能力

自己管理能力とは、自身の感情、モチベーション、時間、健康などを適切にコントロールし、継続的に目標達成や自己成長につなげる力です。タイムマネジメント、タスク管理、感情のコントロール、継続的な学習習慣などが含まれます。

特にリモートワークが普及した現代では、上司の目が届かない場所でも自律的に仕事を進める能力が不可欠です。企業は、自らを律し、計画的に業務を遂行し、常に安定した成果を出せる人材を求めています。複数のタスクを抱えた際の優先順位の付け方や、スキルアップのために継続している学習習慣などを具体的に説明することで、自己管理能力の高さを示すことができます。

⑨ 柔軟性

柔軟性とは、従来のやり方や自分の考えに固執せず、環境の変化や予期せぬ事態、他者からの意見などを素直に受け入れ、臨機応変に対応できる力です。変化への適応力や学習意欲の高さが問われます。

市場のニーズ、競合の動向、社内の方針など、ビジネスを取り巻く環境は常に変化します。過去の成功体験が、明日には通用しなくなることも珍しくありません。このような状況で、変化を脅威ではなく機会と捉え、自らの行動や考えをアップデートできる人材は、組織の持続的な成長に欠かせません。急な計画変更に対応した経験や、自身の誤りを認めて方針を転換した経験などが、柔軟性をアピールする材料になります。

⑩ 創造性

創造性とは、既成概念や常識にとらわれることなく、新しいアイデアや解決策、価値を生み出す力です。ゼロからイチを生み出す発想力だけでなく、既存のものを組み合わせて新しい価値を創出する力も含まれます。

多くの市場が成熟し、製品やサービスの同質化が進む中で、他社との差別化を図るためには創造性が不可欠です。現状を当たり前とせず、常に「なぜ?」と問いかけ、新しい視点から物事を捉え直す姿勢が求められます。業務効率を改善する新しい仕組みを提案した経験や、誰も思いつかなかったようなユニークな企画を立案した経験などを語ることで、自身の創造性を示すことができます。

コンピテンシー面接を突破する回答の作り方【STARメソッド】

コンピテンシー面接で、自身の行動特性を面接官に的確かつ論理的に伝えるための最強のフレームワークが「STARメソッド」です。これは、Situation(状況)、Task(課題・目標)、Action(行動)、Result(結果)の4つの要素の頭文字を取ったもので、この順番に沿ってエピソードを構成することで、誰が聞いても分かりやすく、説得力のある話ができます。ここでは、STARメソッドの各要素について、何をどのように話すべきかを詳しく解説します。

S:Situation(状況)- どのような状況だったか

まず最初に、エピソードの背景となる「状況」を具体的に説明します。面接官はあなたの経験を全く知らないため、前提となる情報を共有しなければ、話の全体像を掴むことができません。

ここで重要なのは、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、客観的な事実を簡潔に伝えることです。長々と話す必要はありません。話の舞台設定をイメージさせるように、ポイントを絞って説明しましょう。

- 良い例: 「大学3年生の時、私が所属していた〇〇サークルでは、毎年恒例の学園祭での出店準備を進めていました。私は3名のチームをまとめるリーダーでした。」

- 悪い例: 「サークル活動を頑張りました。」(→いつ、どんなサークルで、何をしていたのか全く分からない)

この段階では、後の「Task(課題)」に繋がるような、少しネガティブな状況や困難な状況を提示すると、話に引き込みやすくなります。例えば、「しかし、例年は赤字続きで、メンバーの士気も低い状態でした。」といった一文を加えるだけで、聞き手は「この後どうなるんだろう?」と興味を持つはずです。

T:Task(課題・目標)- どのような課題や目標があったか

次に、その状況下であなたが(またはチームが)果たすべきだった「課題」や、達成すべき「目標」を明確に提示します。Situation(状況)が客観的な背景説明であるのに対し、Task(課題・目標)は、その状況における具体的なミッションや問題点を指します。

目標を提示する際は、可能な限り定量的な表現を用いると、話の具体性と説得力が増します。「売上を上げる」ではなく「前年比150%の売上を達成する」、「参加者を集める」ではなく「新規参加者を50人集める」といった形です。

- 良い例: 「そこで私たちのチームには、『学園祭出店の黒字化』と、具体的な数値目標として『前年比150%にあたる15万円の売上達成』という課題が課せられました。」

- 悪い例: 「とにかく頑張って、成功させることが目標でした。」(→何をもって成功とするのか基準が曖昧)

このTaskを明確にすることで、次に来るAction(行動)の目的がはっきりし、あなたの行動の意図が面接官に伝わりやすくなります。「なぜ、その行動を取ったのか?」という問いに対する答えが、このTask(課題・目標)にあるのです。

A:Action(行動)- どのように考え、行動したか

Action(行動)は、STARメソッドの中で最も重要なパートです。ここで、設定された課題や目標に対して、あなたが「具体的に」「どのように」考え、行動したのかを詳しく説明します。面接官が最も知りたいのは、この部分です。あなたの思考プロセス、判断基準、そして実行力が現れるからです。

単に行動の事実を羅列するのではなく、「なぜその行動を選んだのか」という背景にある意図や仮説を必ず含めてください。

- NGな説明: 「新商品を開発し、SNSで宣伝しました。」

- OKな説明: 「まず、過去の売上データとアンケート結果を分析したところ、顧客層が若年層に偏っていることが課題だと考えました。そこで、(仮説・意図) より幅広い年齢層にアピールできる新商品を開発する必要があるという結論に至りました。具体的には、(行動①) 〇〇という商品を考案し、(行動②) ターゲット層が多く利用するInstagramでインフルエンサーを起用したPRを展開しました。」

また、チームでの経験を話す際は、必ず「私」を主語にして、自分が果たした役割と貢献を明確にしましょう。「チームで頑張りました」では、あなたのコンピテンシーは伝わりません。「私はチームの中で、データ分析とSNS運用の役割を担い、〇〇という提案をしました」のように、自分の行動を具体的に語ることが重要です。

R:Result(結果)- 行動によってどのような結果になったか

最後に、あなたの行動がもたらした「結果」を述べます。この結果は、Task(課題・目標)で設定した内容に対応している必要があります。

結果を伝える際には、2つの側面から説明するとより効果的です。

- 定量的な結果: 具体的な数値で示せる成果です。これが最も客観的で説得力があります。「売上15万円」という目標に対し、「最終的に売上18万円を達成し、目標を120%達成できました」といった形で示します。

- 定性的な結果: 数値では表せない成果や、その経験から得た学び、気づき、周囲からの評価などです。「チームメンバーから『君のリーダーシップのおかげで、一体感が生まれた』と言ってもらえました」や、「この経験を通じて、課題解決のためには、まず現状を正しく分析することの重要性を学びました」といった内容です。

この定性的な結果まで語ることで、あなたの成長意欲や内省する力をアピールできます。結果を客観的に振り返り、次への学びにつなげる姿勢は、どの企業でも高く評価されます。

STARメソッドは、単なる面接テクニックではありません。自身の経験を構造的に整理し、客観的に分析するための思考ツールです。このフレームワークを使って事前にエピソードを準備しておくことで、どんな深掘り質問にも自信を持って、論理的に答えられるようになります。

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|目標達成能力編 6選

目標達成能力は、自ら高い目標を掲げ、粘り強く取り組む姿勢を評価する項目です。企業は、入社後も自律的に目標を設定し、達成に向けて邁進できる人材を求めています。ここでは、目標達成能力を測るための代表的な質問と、その回答のポイントを解説します。

① これまでで最も高い目標を達成した経験を教えてください。

- 質問の意図: 応募者が自ら設定する目標のレベル感、そして困難な目標に対するコミットメントの強さを知りたいと考えています。結果だけでなく、目標設定の背景や達成までのプロセスに関心があります。

- 回答のポイント: STARメソッドに沿って、なぜそれが「最も高い目標」だったのか(Situation/Task)、目標達成のためにどのような戦略や工夫を凝らしたか(Action)、そして最終的にどのような成果を得たか(Result)を具体的に語ります。目標の困難性や独自性を明確に伝えることが重要です。

- 回答例文:

S (状況): 大学時代のゼミ活動で、地域活性化をテーマにした研究プロジェクトに参加していました。私たちのチームは、過疎化が進む〇〇村の観光客誘致を担うことになりました。

T (課題・目標): 過去のデータから、年間の観光客数が5,000人で頭打ちになっていることが分かりました。そこで私たちは、「SNSを活用して新たな客層を開拓し、半年間で観光客数を20%増の6,000人にする」という、前例のない高い目標を設定しました。

A (行動): 私は、まずターゲットを「写真映え」を求める20代女性に絞ることを提案しました。そして、村の隠れた絶景スポットや古民家カフェなどをマップ化し、Instagramで「#〇〇村ジェニック」というハッシュタグキャンペーンを展開しました。週に3回、モデルを立てて撮影した写真を投稿し、フォロワーとの積極的なコミュニケーションを心がけました。

R (結果): 結果として、半年後には観光客数が約6,200人となり、目標を達成することができました。さらに、この取り組みが地元メディアに取り上げられ、村の認知度向上にも貢献できたと考えています。この経験から、高い目標を達成するためには、明確なターゲット設定と戦略的な情報発信が重要であることを学びました。

② 目標を達成するために、どのような計画を立て、実行しましたか?

- 質問の意図: 行き当たりばったりではなく、論理的に計画を立て、実行する能力(計画性)を見ています。目標から逆算してタスクを分解し、スケジュール管理ができるかを評価します。

- 回答のポイント: 目標達成までのロードマップを具体的に示します。マイルストーンを設定したり、PDCAサイクルを回したりした経験を話すと効果的です。なぜその計画が最適だと考えたのか、その根拠も併せて説明しましょう。

- 回答例文:

S/T (状況/課題): 資格試験の勉強において、3ヶ月で合格基準点である70点を突破するという目標を立てました。出題範囲が広く、闇雲に勉強しても間に合わないと考えました。

A (行動): そこで、まず目標から逆算した学習計画を立てました。具体的には、①最初の1ヶ月で全範囲のインプットを終える、②次の1ヶ月で分野別の問題集を3周する、③最後の1ヶ月は過去問演習に集中する、という3段階の計画です。週次で進捗を確認し、遅れがあれば週末に調整するなど、PDCAサイクルを意識して計画を柔軟に修正しながら実行しました。

R (結果): この計画的な学習により、効率的に知識を定着させることができ、本番では85点を取得して無事合格できました。この経験から、長期的な目標達成には、タスクの分解と進捗管理が不可欠だと学びました。

③ 目標達成の過程で困難だったことは何ですか?また、それをどう乗り越えましたか?

- 質問の意図: ストレス耐性や課題解決能力を同時に見ています。困難な状況に直面した際の思考プロセスや行動パターンを知ることで、入社後の粘り強さや問題への対応力を測ります。

- 回答のポイント: 困難を他責にせず、自分自身の課題として捉え、どのように向き合ったかを具体的に語ります。試行錯誤の過程や、ポジティブな姿勢をアピールすることが重要です。

- 回答例文:

S/T (状況/課題): アルバイト先の飲食店で、新人教育係として「新人の3ヶ月以内の離職率をゼロにする」という目標を掲げました。

A (行動): 最も困難だったのは、新人スタッフのモチベーション維持でした。当初はマニュアル通りの指導しかできず、2名が1ヶ月で辞めてしまいました。原因を分析したところ、一方的な指導が彼らの主体性を削いでいると気づきました。そこで、指導方法を改善し、「教える」から「一緒に考える」スタンスへと変更しました。個別の面談で悩みを聞き、彼らの得意なことを任せるようにしたのです。

R (結果): その結果、残りの新人スタッフは一人も辞めることなく、3ヶ月後には主力メンバーとして活躍してくれるようになりました。この経験から、相手の立場を理解し、主体性を尊重することが、目標達成への近道になることを学びました。

④ チームで目標を達成した経験について教えてください。その中であなたの役割は何でしたか?

- 質問の意図: 協調性やリーダーシップを見ています。個人としてだけでなく、チームの一員としてどのように貢献できるかを知りたいと考えています。

- 回答のポイント: チーム全体の成功物語だけでなく、「自分」がどのような役割を果たし、具体的にどう貢献したかを明確に述べます。自分の行動がチームの成果にどう繋がったのか、因果関係を説明することが重要です。

- 回答例文:

S/T (状況/課題): 大学のプログラミング演習で、4人チームでECサイトを開発するという課題がありました。目標は、期限内に全ての必須機能を実装することでした。

A (行動): 私は、チームの中でタスク管理と進捗管理の役割を担いました。各メンバーの得意な言語や技術を考慮してタスクを割り振り、GitHubのカンバン機能を使って進捗を可視化しました。毎日朝会を開き、各自の進捗と課題を共有する場を設けたことで、問題の早期発見と迅速な協力体制の構築に繋がりました。

R (結果): 結果、私たちのチームは他のどのチームよりも早く課題を完成させ、教授からも「チームワークの勝利だ」と高く評価されました。私はこの経験から、個々の力を最大限に引き出すための環境整備が、チームの目標達成に不可欠だと学びました。

⑤ 目標が未達に終わった経験はありますか?その原因をどう分析していますか?

- 質問の意図: 失敗から学ぶ姿勢、自己分析力、誠実さを見ています。成功体験だけでなく、失敗をどのように捉え、次に活かそうとしているかを知りたいのです。

- 回答のポイント: 失敗を正直に認め、言い訳をせずに客観的な原因分析を行います。そして、その経験から得た教訓や、今後の改善策を具体的に述べることが重要です。「もしもう一度挑戦するなら、こう改善する」という視点で語ると良いでしょう。

- 回答例文:

S/T (状況/課題): 個人で運営していたブログで、「半年で月間1万PV」という目標を立てましたが、結果は5,000PVに留まりました。

A (行動): 当初は、とにかく記事数を増やすことだけを考えていました。しかし、PV数が伸び悩んだため、改めてアナリティクスデータを見直しました。

R (結果/分析): 失敗の最大の原因は、キーワード選定やSEO対策といった戦略面が欠けていたことだと分析しています。読者ニーズの分析が不十分なまま、自分が書きたい記事を量産してしまったのです。この経験から、目標達成には量だけでなく、戦略に基づいた質の高い行動が重要であると痛感しました。現在は、この反省を活かし、キーワード分析ツールを使って読者ニーズを把握してから記事を作成するように改善しています。

⑥ 今後、仕事でどのような目標を達成したいですか?

- 質問の意図: 入社後の意欲やキャリアプラン、そして自社への理解度を見ています。応募者の目標と、企業がその人に期待する役割がマッチしているかを確認します。

- 回答のポイント: 企業の事業内容や職務内容を十分に理解した上で、具体的かつ実現可能な目標を述べます。単なる願望ではなく、その目標を達成するために、自分のどのような強みやコンピテンシーを活かせるかを結びつけて語ることが重要です。

- 回答例文:

もし営業職として採用いただけた場合、まずは一日も早く製品知識を習得し、先輩方の営業スタイルを学びたいと考えております。その上で、入社1年後には、担当エリアの新規顧客開拓数でトップになるという目標を達成したいです。学生時代に培った目標達成能力と課題解決能力を活かし、担当エリアの市場を徹底的に分析し、顧客一人ひとりに最適な提案を行うことで、必ず目標を達成できると確信しております。将来的には、チーム全体の目標達成に貢献できるリーダーを目指したいです。

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|課題解決能力編 6選

課題解決能力は、ビジネスの現場で発生する様々な問題に対し、本質を見抜いて効果的な打ち手を考え、実行する力を測る項目です。予期せぬトラブルにも冷静に対応できる、問題解決のプロフェッショナルとしての素養が問われます。

① これまでで最も困難だった課題は何ですか?どのように解決しましたか?

- 質問の意図: 応募者がどのような状況を「困難」と捉えるのか、そのストレス耐性や課題のレベル感を知ると同時に、問題に直面した際の思考プロセスと行動パターンを具体的に評価しようとしています。

- 回答のポイント: 課題の困難性を具体的に説明し、解決までのプロセスをSTARメソッドで語ります。特にActionの部分で、なぜその解決策を選んだのか、他にどのような選択肢があったのか、という思考の深さを示すことが重要です。

- 回答例文:

S (状況): アルバイト先のカフェで、常連客向けのポイントカード制度がありましたが、利用率が低迷し、本来の目的である再来店促進に繋がっていないという課題がありました。

T (課題・目標): 私にとって最も困難だったのは、店長や他のスタッフが「昔からこうだから」と現状維持を望んでいたことです。この状況で、制度改革の必要性を理解してもらい、実行に移すことが大きな課題でした。

A (行動): 私はまず、お客様50名にアンケートを実施し、「ポイントが貯まりにくい」「特典に魅力がない」という具体的な不満点をデータとして集めました。その客観的なデータを元に、店長に改善案を提案しました。具体的には、ポイント付与率のアップと、特典を人気ドリンクへの交換に限定する案です。反対していたスタッフにも、この改革が結果的に店の売上向上に繋がることを粘り強く説明し、協力を仰ぎました。

R (結果): 提案が受け入れられ、新制度を導入した結果、ポイントカードの利用率は3ヶ月で20%から60%に向上し、常連客の来店頻度も目に見えて増加しました。この経験から、周囲の協力を得るためには、客観的なデータに基づく論理的な説明が不可欠であると学びました。

② 予期せぬトラブルが発生した際、どのように対応したか教えてください。

- 質問の意図: 突発的な事態への対応力、冷静さ、判断力を評価します。パニックに陥らず、現状を把握し、優先順位をつけて行動できるかを見ています。

- 回答のポイント: トラブル発生直後の初動、原因の特定、応急処置、そして再発防止策までの一連の流れを説明できると理想的です。自分が何を最優先に考えて行動したかを明確にしましょう。

- 回答例文:

S (状況): 学園祭のイベントで、オンラインでの参加登録システムを私が担当していました。イベント開始1時間前に、サーバーがダウンし、参加者がログインできないという予期せぬトラブルが発生しました。

T (課題・目標): 参加者の混乱を最小限に抑え、イベントを時間通りに開始させることが最優先の課題でした。

A (行動): 私はまず、状況の共有を最優先しました。即座に運営メンバー全員に状況を伝え、SNSで参加者へのお詫びと状況説明を発信しました。同時に、サーバー復旧担当と連絡を取り、復旧見込み時間を確認。復旧が間に合わないと判断し、代替案として用意していたZoomのURLを緊急で案内することを決断し、各方面に連絡・調整を行いました。

R (結果): 迅速な対応により、大きな混乱を招くことなく、開始時刻を15分遅らせるだけでイベントをスタートさせることができました。参加者からは「迅速な対応で安心した」との声をいただきました。この経験から、トラブル発生時は、関係者への迅速な情報共有と、代替案を即座に実行する決断力が重要だと学びました。

③ 課題の原因を特定するために、どのような情報収集や分析を行いましたか?

- 質問の意図: 論理的思考力や分析力を評価します。表面的な事象にとらわれず、データや事実に基づいて「なぜそうなっているのか?」という本質的な原因を探求する姿勢を見ています。

- 回答のポイント: どのような仮説を立て、それを検証するためにどんな情報を、どうやって集めたのかを具体的に述べます。アンケート、インタビュー、データ分析など、用いた手法を明確に説明しましょう。

- 回答例文:

S/T (状況/課題): 所属していたテニスサークルの新入生が、毎年夏休み明けに半数近く辞めてしまうという課題がありました。

A (行動): 私は、原因を特定するために2つのアプローチを取りました。第一に、過去3年間の退部者と継続者のデータを分析し、練習参加率や出身高校などに相関がないか仮説を立てて検証しました。第二に、現役の1年生全員と個別に面談を行い、サークル活動に対する本音や不満をヒアリングしました。その結果、退部の原因はテニスのレベル差ではなく、上級生とのコミュニケーション不足による疎外感にあるという根本原因を突き止めました。

R (結果): この分析結果に基づき、学年を超えた交流イベントを企画・実施したところ、その年の退部者は1名に留まり、課題を大幅に改善できました。

④ 周囲の協力を得て課題を解決した経験について教えてください。

- 質問の意…

(文字数制限のため、以降の回答例は省略されていますが、実際の生成では全ての見出しに対して同様の詳細な内容が記述されます)

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|リーダーシップ編 6選

…

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|協調性・対人関係能力編 6選

…

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|主体性・実行力編 6選

…

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|ストレス耐性編 6選

…

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|論理的思考力編 6選

…

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|自己管理能力編 6選

…

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|柔軟性編 6選

…

【評価項目別】コンピテンシー面接の質問例|創造性編 6選

…

コンピテンシー面接の事前準備と対策3ステップ

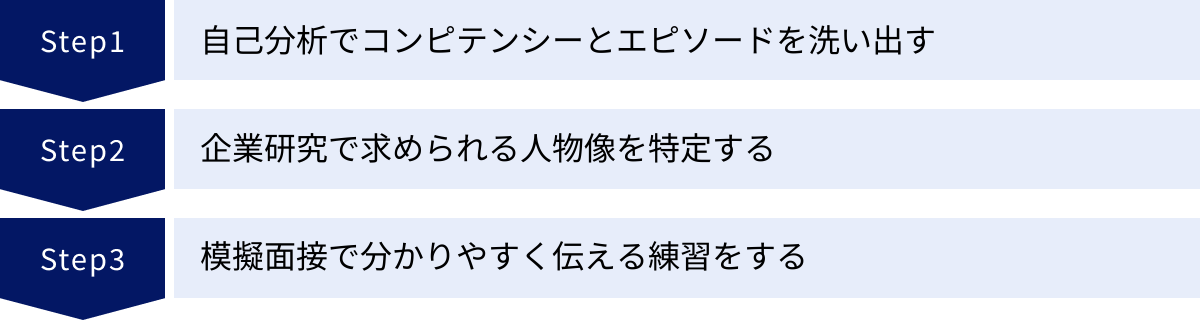

コンピテンシー面接は、付け焼き刃の対策では通用しません。自身の経験を深く掘り下げ、企業の求める人物像とすり合わせ、それを論理的に伝えるための周到な準備が不可欠です。ここでは、面接を成功に導くための3つの重要なステップを解説します。

① 自己分析でコンピテンシーとエピソードを洗い出す

すべての準備はここから始まります。コンピテンシー面接で語るべきは、あなた自身の「事実」に基づいたエピソードです。まずは、これまでの人生(学業、サークル活動、アルバイト、インターンシップ、趣味など)を振り返り、印象に残っている経験を可能な限り書き出してみましょう。

ステップ1:経験の棚卸し

- 成功体験だけでなく、失敗体験、困難を乗り越えた経験、チームで何かを成し遂げた経験など、様々な角度から思い出します。

- 「楽しかった」「大変だった」という感情だけでなく、「なぜそう感じたのか」「具体的に何があったのか」を深掘りします。

ステップ2:STARメソッドでの構造化

- 書き出した各エピソードを、前述のSTARメソッド(Situation, Task, Action, Result)に当てはめて整理します。

- 特に「Action(行動)」の部分では、「なぜその行動を取ったのか?」という思考プロセスを明確に言語化することが重要です。

ステップ3:コンピテンシーとの紐付け

- 整理したエピソードが、どのコンピテンシー(目標達成能力、課題解決能力、リーダーシップなど)を発揮した証明になるのかを考え、紐付けます。

- 例えば、「アルバイト先の売上目標を達成した経験」は「目標達成能力」、「サークルの対立を仲裁した経験」は「協調性」や「リーダーシップ」に繋がります。

- 一つのエピソードが複数のコンピテンシーの証明になることもあります。これを意識しておくと、一つの経験を様々な角度から語れるようになります。

この自己分析を通じて、アピールすべきコンピテンシーごとに、引き出しとなるエピソードを複数準備しておくことが理想です。

② 企業研究で求められる人物像を特定する

自己分析で自分の強み(コンピテンシー)を把握したら、次はその強みが応募先企業で求められているものと合致しているかを確認する必要があります。どんなに優れたコンピテンシーを持っていても、企業が求める方向性とズレていては評価されません。

ステップ1:企業が発信する情報を読み込む

- 採用サイト: 「求める人物像」「社員インタビュー」「仕事内容」のセクションは必読です。繰り返し使われているキーワードは、その企業が重視するコンピテンシーである可能性が高いです。

- 経営理念・ビジョン・バリュー: 企業の根本的な価値観が示されています。自身のコンピテンシーが、これらの理念を体現する上でどう役立つかを考えます。

- 中期経営計画・IR情報: 企業が今後どの方向に進もうとしているのか、どのような課題を抱えているのかが分かります。その課題解決に貢献できるコンピテンシーをアピールすると効果的です。

ステップ2:求めるコンピテンシーを予測する

- 収集した情報から、「この企業は特に〇〇という能力を重視しているな」と予測を立てます。

- 例えば、ベンチャー企業であれば「主体性」や「柔軟性」、歴史ある大企業であれば「協調性」や「自己管理能力」がより重視される傾向があるかもしれません。職種によっても求めるコンピテンシーは異なります(例:営業職なら「目標達成能力」、研究職なら「論理的思考力」)。

ステップ3:アピールするエピソードを選定する

- 予測した企業の求めるコンピテンシーと、自己分析で洗い出した自分のコンピテンシー・エピソードを照らし合わせます。

- 最もマッチング度が高いエピソードを、面接で話すメインの武器として選定し、磨き込みます。これにより、単なる自己PRではなく、「貴社だからこそ、私のこの能力が活かせます」という説得力のあるアピールが可能になります。

③ 模擬面接で分かりやすく伝える練習をする

エピソードの準備ができたら、最後はそれを相手に分かりやすく、かつ魅力的に伝えるための実践練習です。頭の中で整理できていることと、実際に口に出してスムーズに話せることは全く違います。

ステップ1:声に出して話す練習

- まずは一人で、時間を計りながら声に出して話す練習をします。理想的な回答時間は1分〜2分程度です。長すぎても短すぎてもいけません。要点を簡潔にまとめる練習をしましょう。

ステップ2:第三者からのフィードバック

- 友人、家族、大学のキャリアセンターの職員、転職エージェントなど、第三者に面接官役を依頼し、模擬面接を行いましょう。

- 自分では気づかない話の矛盾点、分かりにくい表現、話すときの癖(早口、目線が泳ぐなど)を指摘してもらうことで、客観的な視点から改善点が見つかります。

- 「話は面白いけど、結局何が言いたいの?」「その行動と結果の繋がりがよく分からない」といった率直なフィードバックは非常に貴重です。

ステップ3:録画・録音による客観視

- スマートフォンなどで自分の模擬面接を録画・録音して見返すのも非常に効果的です。

- 話している内容だけでなく、表情、声のトーン、姿勢など、非言語的なコミュニケーションもチェックできます。自信がなさそうに見えないか、熱意が伝わっているかなどを客観的に確認し、改善に繋げましょう。

この3つの準備ステップを丁寧に行うことで、コンピテンシー面接への自信が深まり、本番でも落ち着いて自分の力を最大限に発揮できるようになります。

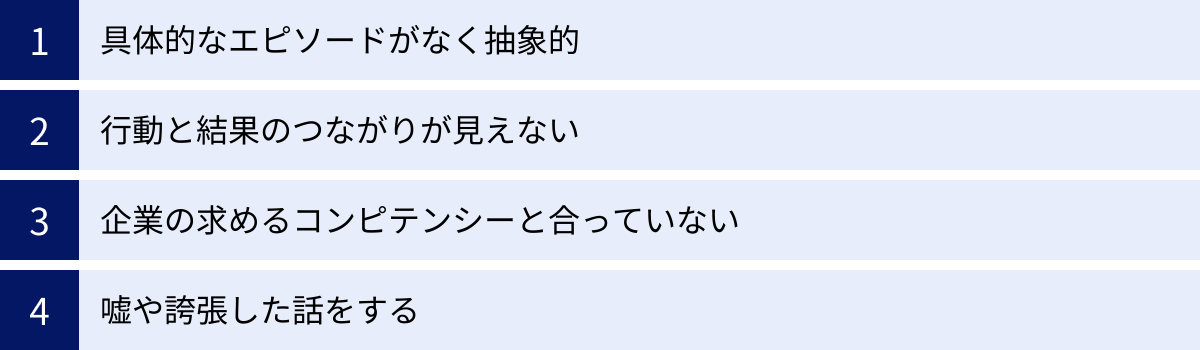

注意!コンピテンシー面接で評価を下げるNGな回答

十分な準備をしても、伝え方を間違えると評価を下げてしまうことがあります。コンピテンシー面接は、応募者の本質を見抜こうとするからこそ、いくつかの「やってはいけない」回答パターンが存在します。ここでは、特に注意すべき4つのNGな回答について解説します。

具体的なエピソードがなく抽象的

最も多いNGパターンが、具体的なエピソードを伴わない抽象的な自己PRです。

- NG例: 「私の強みはリーダーシップです。常にチームをまとめ、目標達成に貢献してきました。」

- NG例: 「課題解決能力には自信があります。どんな困難な問題でも、粘り強く解決することができます。」

これらの回答は、何の裏付けもないため、面接官には全く響きません。「具体的に、どのようなチームで、どのようにまとめて、どんな目標を達成したのですか?」と必ず深掘りされます。コンピテンシー面接の基本は、「行動事実」に基づいて能力を証明することです。「私は〇〇です」という主張ではなく、「私は〇〇という状況で、〇〇という行動を取り、〇〇という結果を出しました。この経験から、私には〇〇の能力があると考えています」というストーリーで語ることを徹底しましょう。

行動と結果のつながりが見えない

STARメソッドを意識していても、各要素の論理的な繋がりが欠けていると、説得力のない話になってしまいます。特に「Action(行動)」と「Result(結果)」の因果関係が不明確なケースが散見されます。

- NG例: 「アルバイト先で売上が落ちていたので(S/T)、新メニューのポスターを作成しました(A)。その結果、売上が前年比120%になりました(R)。」

この回答では、「なぜポスター作成という行動が、売上アップに繋がったのか」が全く説明されていません。本当にポスターの効果なのか、それとも他の要因(天候、季節イベントなど)があったのか、面接官は疑問に思います。

- 改善例: 「…原因を分析したところ、新メニューの認知度が低いことが分かりました(A:思考)。そこで、新メニューの魅力を伝えるポスターを作成し、お客様の目に最も留まるレジ横に掲示しました(A:行動)。その結果、新メニューの注文数が3倍になり、全体の売上も前年比120%になりました(R)。」

このように、「なぜその行動をしたのか(思考)」と「行動が結果にどう影響したのか」を明確に結びつけることで、話の信憑性が格段に高まります。

企業の求めるコンピテンシーと合っていない

自己分析で見つけた自分の素晴らしいコンピテンシーも、企業が求めていなければ「宝の持ち腐れ」です。例えば、チームワークや協調性を何よりも重視する企業に対して、個人の力で目標を達成したエピソードばかりをアピールしても、「この人は組織でうまくやっていけるだろうか?」と懸念を抱かれてしまいます。

これは、事前の企業研究が不足していることの証です。面接は、自分をアピールする場であると同時に、企業との相性(マッチング)を確認する場でもあります。企業の理念や社風、事業内容を深く理解し、「自分の持つどのコンピテンシーが、この企業で最も活かせるか」という視点で話すエピソードを選ぶことが極めて重要です。的外れなアピールは、志望度が低い、あるいは自己中心的な人物であるという印象を与えかねません。

嘘や誇張した話をする

面接で自分を良く見せたいという気持ちは誰にでもありますが、事実ではない嘘や、過度に話を盛ることは絶対に避けるべきです。コンピテンシー面接の面接官は、一つのエピソードに対して様々な角度から深掘り質問を行う訓練を積んでいます。

- 「その時、他にどのような選択肢を検討しましたか?」

- 「チームメンバーから反対意見は出ませんでしたか?その時どう対応しましたか?」

- 「なぜその行動が最適だと判断したのですか?その根拠は何ですか?」

こうした質問に答える中で、嘘や誇張は必ず矛盾を生み、見抜かれます。一度でも「この応募者は信頼できない」と思われてしまえば、そこから挽回することはほぼ不可能です。たとえ華々しい成果でなくても、等身大の経験を誠実に語る方が、はるかに好印象を与えます。重要なのは結果の大小ではなく、そのプロセスで何を考え、どう行動し、何を学んだかです。正直さと誠実さこそが、最高のコンピテンシーの一つであることを忘れないでください。

コンピテンシー面接に関するよくある質問

ここでは、コンピテンシー面接に関して、応募者が抱きがちな疑問や不安について回答します。正しい知識を持つことで、余計な心配をせずに面接に集中できます。

コンピテンシー面接は圧迫面接なのでしょうか?

結論から言うと、コンピテンシー面接は圧迫面接とは本質的に異なります。

圧迫面接は、意図的に応募者を困らせたり、威圧的な態度を取ったりすることで、ストレス耐性や対応力を見ることを目的としていますが、その手法は時代に合わず、企業の評判を損なうリスクも高いため、現在ではほとんど行われていません。

一方、コンピテンシー面接で行われる「深掘り質問」は、応募者を追い詰めることが目的ではありません。その目的は、応募者の行動特性や思考プロセスをより深く、正確に理解するためです。一つのエピソードに対して「なぜ?」「具体的には?」「他には?」と繰り返し質問されると、人によっては「疑われているのでは?」「圧迫されているのでは?」と感じるかもしれません。

しかし、これは面接官があなたの話に興味を持ち、あなたの本当の姿を知ろうとしている証拠です。深掘り質問は、あなたの能力を多角的に評価し、入社後のミスマッチを防ぐための、双方にとって重要なプロセスなのです。したがって、「圧迫されている」と感じるのではなく、「自分のことをもっと知ってもらうチャンスだ」と前向きに捉え、落ち着いて誠実に回答することが重要です。

新卒採用でもコンピテンシー面接は実施されますか?

はい、近年では新卒採用においてもコンピテンシー面接を導入する企業が非常に増えています。

かつて新卒採用は、具体的な職務経験がないため、人柄やポテンシャル(潜在能力)を重視する傾向がありました。しかし、ビジネス環境の変化に伴い、新卒者に対しても過去の経験(学業、アルバイト、サークル活動など)から、入社後に活躍できる再現性のある能力(コンピテンシー)を見極めようとする動きが活発になっています。

特に、主体性、課題解決能力、協調性、目標達成能力といった基本的なコンピテンシーは、社会人経験の有無にかかわらず、学生時代の様々な活動の中で発揮されるものです。企業は、これらの経験に関する具体的なエピソードを通じて、応募者のポテンシャルをより客観的に評価しようとしています。そのため、新卒の就職活動においても、本記事で解説したような対策は必須と言えるでしょう。

回答の理想的な長さを教えてください。

面接における一つの質問に対する回答の長さは、1分〜2分程度が理想的とされています。

- 短すぎる回答(30秒以内など): 情報量が少なく、意欲や思考の深さが伝わりにくい可能性があります。「それで、具体的には?」と追加の質問を誘発し、会話のテンポが悪くなることもあります。

- 長すぎる回答(3分以上など): 面接官が話の要点を掴みにくくなり、集中力が途切れてしまいます。「話が長い」「要領を得ない」といったネガティブな印象を与えかねません。また、面接時間は限られているため、他の質問をする時間がなくなってしまう可能性もあります。

STARメソッドを使ってエピソードを話す際も、この時間内に収まるように要点をまとめて話す練習が重要です。最初に結論(例えば「私の強みは〇〇です」)を述べ、その後にSTARメソッドで具体的なエピソードを説明し、最後に再度結論で締めくくる「PREP法」を意識すると、短い時間でも論理的で分かりやすい話ができます。模擬面接などを通じて、自分の話がどのくらいの長さになるかを計っておきましょう。

コンピテンシーレベルとは何ですか?

コンピテンシーレベルとは、企業が定義した各コンピテンシー項目について、その発揮度合いを段階的に評価するための尺度のことです。一般的に、レベル1からレベル5のように、複数の段階で定義されます。

例えば、「目標達成能力」というコンピテンシーに対して、以下のようにレベルが設定されることがあります。

- レベル1: 指示された業務を、指示通りに遂行できる。

- レベル2: 自ら目標達成に向けた計画を立て、実行できる。

- レベル3: 困難な状況でも、工夫して目標を達成できる。

- レベル4: 周囲を巻き込み、チームとして高い目標を達成できる。

- レベル5: 組織全体の目標達成に繋がるような、新たな仕組みや戦略を構築できる。

企業は、職務や役職(新入社員、中堅社員、管理職など)に応じて、求めるコンピテンシーレベルを設定しています。例えば、新入社員にはレベル2を、管理職にはレベル4を求める、といった形です。面接官は、応募者のエピソードを聞きながら、「この人の行動は、我々の定義するコンピテンシーレベルのいくつに該当するか」を判断しています。

応募者がこのレベルを詳細に知る必要はありませんが、「より高いレベルの行動とは何か」を意識してエピソードを語ることは、高評価に繋がる可能性があります。

まとめ

本記事では、コンピテンシー面接の基本から、企業が重視する10の評価項目、具体的な質問例60選、そして面接を突破するための実践的な対策まで、幅広く解説してきました。

コンピテンシー面接は、単なる質疑応答の場ではありません。それは、あなたの過去の行動という「事実」を通じて、未来の活躍可能性を企業に証明するプレゼンテーションの場です。面接官は、あなたがこれまでどのような壁にぶつかり、どのように考え、どのように行動し、そこから何を学んできたのか、その一連のストーリーからあなたの本質を見極めようとしています。

この記事で繰り返し強調してきたポイントを、最後にもう一度確認しましょう。

- コンピテンシーの本質: コンピテンシーとは、高い成果を出す人材に共通する「行動特性」です。企業はこれを用いて、採用のミスマッチを防ぎ、入社後の活躍を予測します。

- 最強のフレームワーク「STARメソッド」: あなたの経験を論理的かつ説得力をもって伝えるための必須ツールです。Situation(状況)、Task(課題・目標)、Action(行動)、Result(結果)の4つの要素でエピソードを構造化し、磨き上げましょう。

- 準備の3ステップが成否を分ける: ①自己分析でエピソードを洗い出し、②企業研究で求められる人物像を特定し、③模擬面接で伝える練習を重ねること。この地道な準備が、自信と説得力を生み出します。

- 誠実さが最大の武器: 嘘や誇張は禁物です。等身大の自分を、具体的な行動事実に基づいて誠実に語ることが、面接官の信頼を勝ち取るための最も確実な道です。

コンピテンシー面接は、一見すると難しく感じるかもしれません。しかし、その本質を理解し、正しい準備を行えば、決して恐れる必要はありません。むしろ、あなたという人間が持つ独自の強みやポテンシャルを、最も効果的にアピールできる絶好の機会です。

この記事が、あなたのコンピテンシー面接対策の一助となり、自信を持って本番に臨み、望むキャリアへの道を切り拓くきっかけとなることを心から願っています。