少子高齢化による労働人口の減少と、それに伴う人材獲得競争の激化は、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。このような状況下で、新たな採用手法として注目を集めているのが「カムバック採用」です。一度は自社を離れた元従業員を再び迎え入れるこの方法は、採用コストの削減や即戦力の確保など、多くのメリットを秘めています。

しかし、その一方で、既存社員との軋轢や処遇の難しさといったデメリットも存在し、導入と運用には細心の注意が求められます。成功のためには、場当たり的な対応ではなく、戦略的な制度設計と丁寧なコミュニケーションが不可欠です。

この記事では、カムバック採用の基本的な概念から、注目される社会的背景、企業と従業員双方のメリット・デメリット、そして導入を成功させるための具体的な5つのポイントまで、網羅的に解説します。さらに、カムバック採用を円滑に進めるためのツールも紹介し、これから導入を検討する企業担当者様が具体的なアクションに移せるよう、実践的な情報を提供します。

目次

カムバック採用とは

カムバック採用とは、過去に自社で勤務していた退職者を、再び従業員として雇用する採用手法のことです。「出戻り採用」や「再雇用制度」といった名称で呼ばれることもあり、近年、多くの企業が制度として導入を進めています。

この採用手法の対象となるのは、主に自己都合で退職した元従業員です。例えば、結婚や出産・育児、介護といったライフステージの変化を理由に退職した人、あるいはキャリアアップを目指して他社へ転職した人などが挙げられます。企業によっては、定年退職後の人材を専門的な知見を持つシニアとして再雇用するケースもカムバック採用の一環と捉えられています。

企業がカムバック採用に期待する主な目的は、即戦力となる優秀な人材の確保です。一度自社で働いた経験があるため、企業文化や事業内容、業務の進め方に対する深い理解を持っています。そのため、入社後の立ち上がりが非常に早く、新たな環境に慣れるためのオンボーディング期間を大幅に短縮できます。これは、採用や教育にかかるコストと時間を大幅に削減できることを意味します。

従来の中途採用と比較すると、その違いは明確です。通常の中途採用では、候補者のスキルや経験は職務経歴書や面接を通じてしか判断できず、カルチャーフィットや人柄といった側面には不確定要素が伴います。結果として、「スキルは高いが、社風に合わなかった」「聞いていた業務内容と違った」といった入社後のミスマッチが発生するリスクは常に付きまといます。

一方、カムバック採用では、企業側は候補者の過去の勤務態度や実績、人柄をすでに把握しています。同様に、元従業員側も会社の雰囲気や仕事の実態を理解した上で応募するため、互いの期待値のズレが起こりにくく、入社後のミスマッチを効果的に防ぐことができます。

具体例を挙げてみましょう。

例えば、あるIT企業でプロジェクトマネージャーとして活躍していたAさんが、配偶者の転勤を機に退職したとします。数年後、Aさんは再び元の居住地に戻ることになりました。その際、企業側がカムバック採用制度を通じてAさんにアプローチし、リモートワークを主体とした柔軟な働き方を提案することで、経験豊富なプロジェクトマネージャーを再びチームに迎えることができました。この場合、企業は高騰するIT人材市場で候補者を探す手間とコストを省き、Aさんは慣れた環境で即座に能力を発揮できるという、双方にとって理想的な結果が生まれます。

別の例として、新卒で入社し5年間営業職として勤務したBさんが、より専門的なマーケティングスキルを身につけるために広告代理店へ転職したケースを考えます。Bさんは転職先で3年間、デジタルマーケティングの最前線で経験を積みました。元の会社がデジタル変革(DX)を推進する中で、専門知識を持つ人材を求めていたタイミングでカムバック採用のオファーを受け、マーケティング部門のリーダーとして復帰しました。このケースでは、Bさんは古巣の事業知識と外部で得た専門スキルを融合させ、組織に新たな価値をもたらすことができます。

このように、カムバック採用は単なる「欠員補充」に留まらず、企業の成長戦略において重要な役割を果たす可能性を秘めた、戦略的な人材獲得手法なのです。

カムバック採用が注目される背景

なぜ今、多くの企業がカムバック採用に注目し、制度化を進めているのでしょうか。その背景には、日本社会が直面する構造的な課題と、人々の働き方に対する価値観の変化が大きく関わっています。ここでは、その2つの主要な背景について詳しく掘り下げていきます。

労働人口の減少と人材獲得競争の激化

日本が直面している最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に起因する労働人口の減少です。総務省統計局の労働力調査によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。労働力の絶対数が減少するということは、企業が採用できる人材のパイそのものが縮小していることを意味します。

この状況は、人材獲得競争の激化に直結しています。厚生労働省が発表する有効求人倍率は、近年、多くの業種で高い水準を維持しており、一人の求職者を複数の企業が奪い合う「売り手市場」が常態化しています。特に、ITエンジニアやデータサイエンティストといった専門職、あるいは事業を牽引できるマネジメント層の獲得は、極めて困難になっています。

このような採用難の時代において、企業は従来の手法だけでは必要な人材を確保しきれなくなりました。求人広告を掲載しても応募が集まらず、人材紹介サービスを利用すれば高額な手数料が発生します。多大なコストと時間をかけて採用活動を行っても、最終的に求める人材に出会えないケースも少なくありません。

こうした閉塞感を打破する有効な選択肢として、カムバック採用が浮上してきました。不特定多数の求職者がいる転職市場でゼロから候補者を探すのではなく、自社のことを深く理解している「退職者」という既知の人材プールに目を向けることで、採用活動の効率と成功確率を飛躍的に高めることができるからです。

退職者は、自社の事業内容、企業文化、そして人間関係を熟知しています。彼らがどのようなスキルを持ち、どのような働きぶりをするのか、企業はすでに把握しています。この「情報の非対称性」がない状態は、採用における最大のリスクであるミスマッチを最小限に抑えます。

つまり、労働人口が減少し、優秀な人材の獲得がますます難しくなる中で、企業は「一度手放した優秀な人材」という貴重な資産を再評価する必要に迫られているのです。カムバック採用は、外部の熾烈な獲得競争を避けつつ、質の高い人材を確保するための、現実的かつ戦略的な打ち手として位置づけられています。

雇用の流動化と働き方の多様化

かつて日本的経営の象徴であった「終身雇用」は、もはや当たり前のものではなくなりました。企業の寿命が個人の職業人生よりも短くなることも珍しくない現代において、一つの会社に定年まで勤め上げるというキャリア観は過去のものとなりつつあります。

代わりに、個人のキャリア自律の意識が高まり、スキルアップや自己実現のために転職を選択することが一般的になりました。転職はもはやネガティブなものではなく、より良い機会を求めるポジティブなキャリア戦略として社会に広く受け入れられています。このような雇用の流動化は、企業と個人の関係性をより対等なものへと変化させました。

同時に、テクノロジーの進化は働き方に革命をもたらしました。リモートワーク、フレックスタイム制度、時短勤務、副業・兼業など、時間や場所に縛られない多様な働き方が普及しつつあります。これにより、個人は育児や介護、自己投資、地方移住といったライフステージや価値観の変化に合わせて、柔軟に働き方を選択できるようになりました。

これらの「雇用の流動化」と「働き方の多様化」という2つの大きな潮流が、カムバック採用の追い風となっています。

例えば、かつては「育児に専念するためには、一度会社を辞めるしかない」という選択を迫られていた女性が、リモートワークや時短勤務が可能な環境であれば、キャリアを中断することなく働き続けられるかもしれません。あるいは、一度退職したとしても、子供が手を離れたタイミングで、柔軟な働き方ができる古巣に復帰するという選択肢が現実味を帯びてきます。

また、キャリアアップのために他社へ転職した人材も、そこで得た新たなスキルや経験を活かせるポジションが古巣にあれば、「再び貢献したい」と考える可能性があります。企業側が多様なキャリアパスや働き方を許容する姿勢を示すことで、一度は外に出た優秀な人材を呼び戻す魅力的な受け皿となることができるのです。

このように、個人がキャリアや働き方を柔軟に設計できるようになったからこそ、「再び古巣に戻る」という選択肢が、ポジティブなキャリアの一環として捉えられるようになりました。企業がこの変化に対応し、退職者を「裏切り者」ではなく「一度外の世界を見てきた貴重な人材」と見なすマインドセットを持つことが、カムバック採用を成功させる上で不可欠と言えるでしょう。

カムバック採用とアルムナイ制度の違い

カムバック採用について調べていると、必ずと言っていいほど「アルムナイ制度」という言葉を目にします。この2つは密接に関連していますが、その目的や範囲には明確な違いがあります。両者の違いを正しく理解することは、自社に適した施策を検討する上で非常に重要です。

まず、それぞれの定義を再確認しましょう。

カムバック採用は、その名の通り、元従業員を「再雇用」することを直接的な目的とした採用手法、またはそのための制度を指します。主な目的は、欠員補充や即戦力確保といった、比較的短期的な人事課題の解決にあります。活動の中心は、人事部の採用担当者となり、応募窓口の設置や選考プロセスの整備などが具体的なアクションになります。

一方、アルムナイ(Alumni)とは、英語で「卒業生」や「同窓生」を意味する言葉です。ビジネスの文脈では「企業の退職者」を指します。そしてアルムナイ制度とは、再雇用に限らず、退職者と企業が継続的に良好な関係を築くための、より広範な取り組み全般を指します。

この関係を図で示すなら、アルムナイ制度という大きな円の中に、カムバック採用が重要な要素として含まれているイメージです。アルムナイ制度の目的は多岐にわたります。

- 再雇用(カムバック採用): 優秀な人材が戻ってくるための受け皿となる。

- ビジネス連携: 退職者が転職先や起業した会社と、協業、業務提携、顧客紹介といったビジネス上のパートナーシップを築く。

- 情報交換: 外部の客観的な視点から、自社の事業や組織に対するフィードバックを得る。

- ブランディング向上: 「辞めた後も良好な関係を築ける会社」という評判が、企業の魅力を高め、現役社員のエンゲージメントや外部からの採用競争力向上に繋がる。

つまり、アルムナイ制度は、退職者を「失われた労働力」ではなく、「社外に広がる人的ネットワーク」という貴重な資産として捉え、中長期的な視点で企業価値の向上を目指す戦略的な取り組みなのです。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめます。

| 項目 | カムバック採用 | アルムナイ制度 |

|---|---|---|

| 主目的 | 元従業員の再雇用 | 退職者との継続的な関係構築 |

| 対象 | 再入社を希望する退職者 | 全ての退職者(希望者) |

| 関係性 | 雇用関係の再構築 | 緩やかなネットワーク、コミュニティ |

| 期待する効果 | 即戦力確保、採用・教育コスト削減、ミスマッチ防止など | 再雇用、ビジネス連携、情報交換、ブランディング向上など多岐にわたる |

| 時間軸 | 短期〜中期(採用ニーズ発生時が中心) | 中長期(継続的な関係構築) |

| 主導部署 | 人事部(採用担当)が中心 | 人事、広報、経営企画、事業部など複数の部署が連携 |

| 具体的な活動 | 専用応募窓口の設置、選考プロセスの整備、条件交渉など | 退職者ネットワークの運営、交流イベント開催、メルマガ配信など |

では、企業はどちらから手をつけるべきでしょうか。

多くの場合、まずはカムバック採用の制度を整備することから始めるのが現実的です。再雇用という明確なゴールがあるため、社内の合意形成も得やすく、費用対効果も示しやすいからです。退職時に「もしまた戻りたくなったら、この窓口に連絡してください」と案内することからでも始められます。

そして、カムバック採用の運用を通じて退職者との接点が生まれてきたら、それを発展させる形でアルムナイ制度の構築へとステップアップしていくのが理想的な流れです。例えば、カムバック採用で応募してきたものの、今回は条件が合わずに採用に至らなかった人とも関係を維持するために、退職者向けのメーリングリストに登録してもらう、といった形です。

最終的には、アルムナイネットワークを構築し、そこから自然な形でカムバック採用が生まれる、というエコシステムを確立することが最も強力です。日常的なコミュニケーションを通じて会社の近況や魅力を伝え続けることで、いざという時に「またあの会社で働きたい」と思ってもらえる土壌を育んでおく。これが、持続可能な人材戦略の鍵となります。カムバック採用はゴールではなく、アルムナイという大きな関係性の一部であると理解することが重要です。

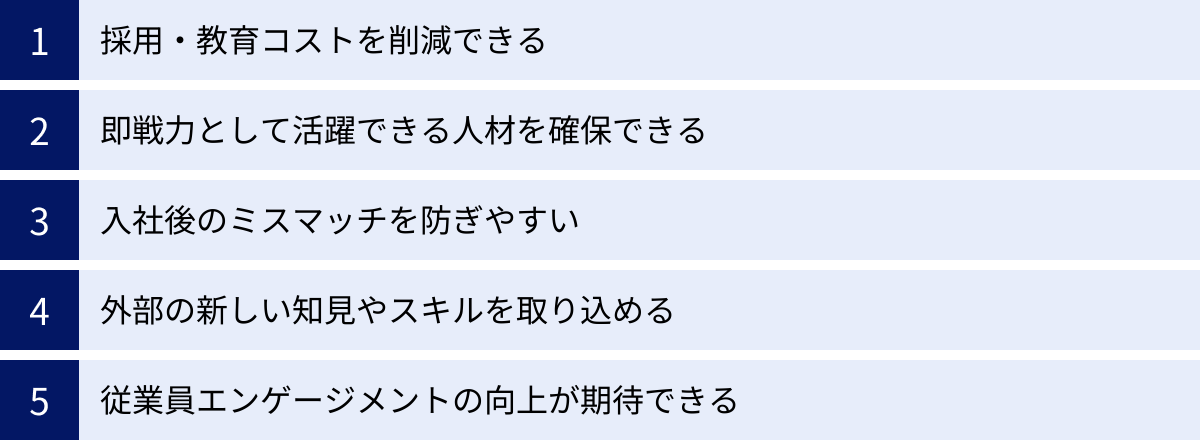

カムバック採用のメリット

カムバック採用は、導入する企業側と、制度を利用して復職する従業員側の双方にとって、多くのメリットをもたらします。ここでは、それぞれの立場から見た具体的な利点を詳しく解説していきます。

企業側のメリット

企業にとって、カムバック採用は単なる採用手法の一つに留まらず、経営効率の改善や組織力の強化に直結する戦略的な価値を持っています。

採用・教育コストを削減できる

カムバック採用がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、採用と教育にかかるコストの大幅な削減です。

まず、採用コストについてです。通常の中途採用では、求人媒体への広告掲載費や、人材紹介会社に支払う成功報酬(一般的に年収の30〜35%)など、多額の費用が発生します。また、書類選考や複数回にわたる面接など、選考プロセスそのものにも多くの時間と人件費が投じられます。

一方、カムバック採用では、退職者ネットワークや直接のコンタクトを通じてアプローチできるため、これらの外部コストがほとんどかかりません。選考プロセスも、既知の人材であるため、一部を簡略化することが可能であり、採用担当者や現場マネージャーの工数を大幅に削減できます。

次に、教育コストです。新しく中途社員が入社した場合、企業理念や社内ルール、業務で使用するシステムやツールの使い方、そして企業独自の文化や人間関係など、一から教えなければならないことが山積しています。これらの研修やOJT(On-the-Job Training)には、受け入れる部署のメンバーや教育担当者の時間と労力が割かれ、本人が独り立ちして完全に戦力化するまでには数ヶ月を要することも珍しくありません。

しかし、カムバック社員の場合、これらの基本的な事項はすでに理解しているため、入社後の研修はほとんど不要です。事業や組織の変更点に関するキャッチアップだけで済むため、即座に実務に取り掛かることができます。これは、教育コストを削減するだけでなく、人材をより早く収益貢献に繋げられることを意味し、企業経営におけるインパクトは非常に大きいと言えます。

即戦力として活躍できる人材を確保できる

カムバック採用で得られる人材は、単なる「経験者」ではなく、自社における「即戦力」です。この「即戦力」という言葉には、2つの重要な意味が含まれています。

一つは、業務スキルと知識のフィットです。元従業員は、自社の製品やサービス、顧客、そして業務プロセスを深く理解しています。そのため、入社後すぐに担当業務を遂行し、パフォーマンスを発揮することが可能です。特に、育成に時間がかかる専門職や、複雑な社内調整が求められる管理職のポジションにおいて、このメリットは絶大です。

もう一つは、より重要とも言えるカルチャーフィットとリレーションシップの資産です。どんなに優秀なスキルを持つ人材でも、企業の文化や価値観に馴染めなければ、その能力を十分に発揮することはできません。カムバック社員は、すでにその会社の「空気」や「暗黙のルール」を体得しています。また、「この業務で困ったら、誰に相談すれば解決が早いか」といった、組織内での勘所を把握しているため、業務遂行のスピードが格段に速くなります。既存の社員との人間関係の土台も既にあるため、チームに溶け込み、円滑なコミュニケーションを築くのも容易です。

これらの要素が組み合わさることで、カムバック社員は入社初日から高いレベルで貢献できる、真の即戦力となり得るのです。

入社後のミスマッチを防ぎやすい

中途採用における最大の課題の一つが、入社後のミスマッチです。企業側は「期待していたほどのパフォーマンスが出ない」、従業員側は「聞いていた話と違う」と感じることで、早期離職に繋がるケースは後を絶ちません。このミスマッチは、採用にかけたコストが無駄になるだけでなく、受け入れ部署の士気低下など、組織に様々な悪影響を及ぼします。

カムバック採用は、このミスマッチのリスクを構造的に低減できるという大きな強みを持っています。

企業側は、候補者のスキルや知識だけでなく、その人柄、仕事への姿勢、強み・弱み、チーム内での立ち居振る舞いといったソフトスキルを、過去の実績から正確に把握しています。そのため、「スキルは高いが、協調性がない」といった採用の失敗を避けることができます。

一方、従業員側も、その企業のリアルな姿(社風、人間関係、仕事の厳しさややりがいなど)を身をもって知っています。求人票や面接での美辞麗句に惑わされることなく、自分自身がその環境で再び働くことを冷静に判断した上で、入社を決断します。

このように、双方が互いの実情を深く理解し、納得した上での再雇用となるため、「こんなはずではなかった」という不幸なギャップが起こりにくいのです。結果として、カムバック社員は定着率が高くなる傾向にあり、長期的な視点で企業の持続的な成長に貢献する貴重な人材となります。

外部の新しい知見やスキルを取り込める

カムバック社員を「単に昔の同僚が戻ってきた」と考えるのは早計です。彼らは、一度会社を離れ、外部の環境で新たな経験を積み、新しいスキルや視点を身につけています。これは、組織にとって非常に価値のある資産です。

例えば、自社を退職後、急成長中のスタートアップで事業開発を経験した元社員が戻ってきた場合、そのスピード感やアジャイルな開発手法を自社の新規事業に持ち込んでくれるかもしれません。あるいは、競合他社で営業として働き、異なる営業戦略や顧客アプローチを学んだ元社員は、自社の営業プロセスを改善する起爆剤となる可能性があります。

このように、カムバック社員は「内部事情に精通している」という強みと、「外部の客観的な視点を持っている」という強みを併せ持つ、非常にユニークな存在です。彼らは、社内の慣習や固定観念に染まりきっていないため、「なぜこの業務は昔からこのやり方なのだろう?」といった、内部の人間が気づきにくい課題を発見し、改善を提案することができます。

これは、組織の硬直化を防ぎ、イノベーションを促進する「血の入れ替え」の効果をもたらします。全くの外部人材を登用する場合に比べて、社内の事情や人間関係を理解している分、変革の提案が受け入れられやすいというメリットもあります。カムバック採用は、組織を内側から活性化させるための有効な手段となり得るのです。

従業員エンゲージメントの向上が期待できる

カムバック採用制度を導入し、それを適切に運用することは、現役で働いている従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)向上にも繋がります。

カムバック採用制度の存在は、従業員に対して「この会社は、一度辞めた社員のことも大切に考えてくれる」という強力なメッセージを発信します。これは、従業員が会社から尊重され、価値ある存在として扱われていると感じる「心理的安全性」を高めます。

また、「もし将来、育児や介護、あるいはキャリアチェンジで一時的に会社を離れることになっても、また戻ってくる道がある」という安心感は、従業員のキャリアプランに大きな柔軟性を与えます。これにより、従業員は目先の仕事だけでなく、長期的な視点で自身のキャリアと会社との関係を考えるようになり、結果として会社への帰属意識や貢献意欲が高まります。

さらに、この制度は「エンプロイヤー・ブランディング(雇用主としての企業の魅力)」の向上にも大きく貢献します。「元社員が戻りたくなるほど魅力的な会社」という評判は、社外にも伝わります。これは、新規の人材を採用する際の大きなアピールポイントとなり、採用競争力を高める効果が期待できます。

実際に元社員が復帰し、生き生きと活躍する姿を見せることは、現役社員にとって「この会社で働き続けることの価値」を再認識させるきっかけにもなります。このように、カムバック採用は、採用活動という枠を超え、組織全体の健全性を高めるための重要な施策と言えるのです。

従業員側のメリット

カムバック採用は、企業だけでなく、制度を利用する従業員側にも多くのメリットを提供します。新しい環境への転職とは異なる、独自の利点が存在します。

慣れた環境で安心して働ける

転職には、大きな期待と共に、少なからぬストレスが伴います。新しい職場の文化に馴染めるだろうか、人間関係はうまく築けるだろうか、業務についていけるだろうか、といった不安は誰しもが感じるものです。特に、育児や介護などで一度キャリアにブランクができた後の復職では、その不安はさらに大きくなります。

カムバック採用の最大のメリットの一つは、これらの心理的な負担が大幅に軽減されることです。

オフィスに行けば知っている顔ぶれがいて、使うシステムやツールの基本操作はすでに分かっている。会社の文化や価値観も理解しており、「自分はこの組織の一員である」という感覚をスムーズに取り戻すことができます。

この「慣れた環境」という心理的なセーフティネットは、従業員が余計なストレスを感じることなく、仕事そのものに集中することを可能にします。新しい環境に適応するためのエネルギーを、本来の業務パフォーマンスの発揮に注力できるため、キャリアの再スタートを非常に円滑に切ることができます。特に、仕事と家庭の両立などで精神的な余裕が求められる状況にある人にとって、この安心感は計り知れない価値を持つでしょう。

これまでの経験を活かしてスムーズに活躍できる

カムバック社員は、「古巣での経験」と「他社で得た新しい経験」という2つの貴重な資産を掛け合わせることができます。

まず、古巣での経験は、即戦力として活躍するための土台となります。担当していた業務知識や顧客との関係性、社内での人脈などは、復帰後すぐに活かすことができます。これにより、入社後の助走期間をほとんど必要とせず、早期に成果を出すことが可能です。成果を早く出すことは、自身の自信に繋がるだけでなく、周囲からの信頼を早期に再獲得することにも繋がります。

さらに、退職後に他社や異業種で得た新しいスキル、知識、視点が、その活躍に深みと広がりを与えます。例えば、以前は営業担当として自社製品の強みだけを語っていた人が、他社で顧客の課題解決を主眼に置いたソリューション営業を学んだとします。復帰後、その新しいアプローチを用いることで、以前よりも高いレベルで顧客に貢献し、大きな成果を上げることができるでしょう。

このように、過去と現在の経験を融合させることで、単に元に戻るのではなく、より高いレベルで価値を発揮できるのが、カムバック採用の大きな魅力です。自分のキャリアの棚卸しを行い、成長を実感しながら、慣れたフィールドで再び挑戦できる機会は、従業員にとって大きなやりがいとなります。

以前より良い条件で再雇用される可能性がある

「出戻り」と聞くと、以前よりも不利な条件で復職するイメージを持つ人もいるかもしれませんが、実際にはその逆のケースも少なくありません。退職後に積んだ経験やスキルが企業側から高く評価され、以前よりも良い条件で再雇用される可能性は十分にあります。

企業側から見れば、外部の転職市場で同等のスキルを持つ人材を獲得するには、多額のコストと時間がかかります。それならば、ミスマッチのリスクが低く、即戦力として活躍が見込める元社員に対して、相応の投資として良い条件を提示するのは合理的な判断です。

具体的には、給与水準の向上、より裁量権の大きい役職やポジションへの登用などが考えられます。例えば、一般社員として退職した人が、他社でのマネジメント経験を評価され、チームリーダーとして復帰するようなケースです。

また、金銭的な条件だけでなく、働き方の面で優遇されることもあります。退職理由が育児であった場合、復帰に際してリモートワークや時短勤務が認められるなど、個々の事情に合わせた柔軟な労働条件が提示されることも、大きなメリットと言えるでしょう。

もちろん、これは保証されたものではなく、あくまで本人と企業との交渉、そして双方の合意によって決まるものです。しかし、自身の市場価値を客観的に把握し、他社で得た経験を武器に交渉することで、キャリアアップと待遇改善を同時に実現できるチャンスがあるのは、カムバック採用の大きな魅力の一つです。

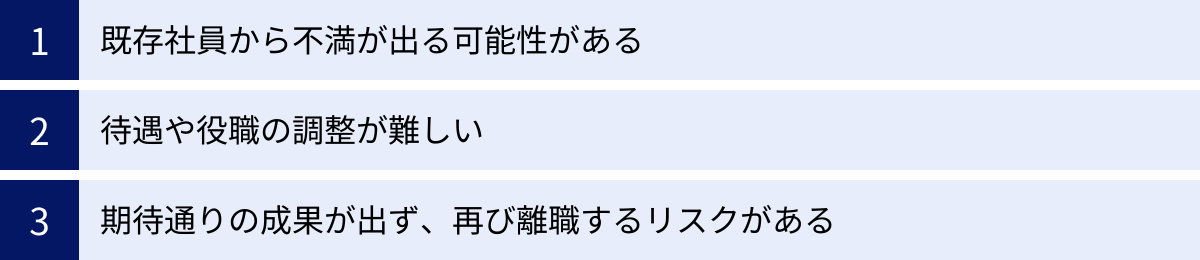

カムバック採用のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、カムバック採用には慎重に検討すべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に把握し、対策を講じなければ、かえって組織に混乱を招く結果になりかねません。ここでは、企業側と従業員側、それぞれの視点からデメリットを詳しく見ていきます。

企業側のデメリット

企業がカムバック採用を導入・運用する際には、特に人間関係や制度設計において、細やかな配慮が求められます。

既存社員から不満が出る可能性がある

カムバック採用における最大の障壁は、既存社員、特にプロパー社員(新卒から在籍している社員)や、地道に会社に貢献し続けてきた社員からの反発です。彼らの目には、カムバック社員が特別な優遇を受けているように映る可能性があります。

不満が噴出する典型的なシナリオは、処遇の不公平感です。例えば、カムバック社員が、現役の同僚や、かつての上司よりも高い役職や給与で迎えられた場合、「なぜ一度会社を見限った人間が、我々よりも優遇されるのか」という強い不満や嫉妬が生まれるのは自然な感情です。特に、そのカムバック社員の退職理由がネガティブなものであったり、退職時に周囲に迷惑をかけたりした経緯がある場合、反発はさらに深刻なものになります。

このような不満は、チームの雰囲気や一体感を著しく損ない、既存社員のモチベーションを低下させる直接的な原因となります。最悪の場合、優秀な既存社員の離職に繋がるリスクすらあります。

このデメリットを回避するためには、徹底した透明性と丁寧なコミュニケーションが不可欠です。なぜその元社員を再雇用する必要があるのか、その人が持つスキルや経験が会社にとってどれほど重要なのかを、感情論ではなく、合理的な理由として既存社員に説明することが求められます。また、選考プロセスが恣意的なものではなく、公平な基準に基づいて行われたことを示すことも重要です。カムバック社員を歓迎する一方で、既存社員のこれまでの貢献もしっかりと評価し、報いる姿勢を明確にすることが、組織全体の納得感を得るための鍵となります。

待遇や役職の調整が難しい

カムバック社員を迎え入れる際の待遇(給与、等級)や役職を決定するプロセスは、非常にデリケートで難しい問題です。何のルールもないまま場当たり的に決定すると、前述の不公平感を生む原因となります。

調整が難しい理由はいくつかあります。まず、社内に存在する給与テーブルや等級制度との整合性をどう取るかという問題です。退職前の給与や等級を単純に引き継ぐのか、それとも退職後の経験を評価して上乗せするのか。上乗せする場合、既存の社員とのバランスをどう保つのか。明確な基準がなければ、担当者の匙加減で決まってしまい、不公平感の温床となります。

また、本人の希望と会社が提示できる条件との間にギャップが生まれることも少なくありません。他社での経験を経て市場価値が高まった本人は高い待遇を期待しますが、会社側は社内の秩序を維持するために、その期待に応えられない場合があります。

この問題を解決するためには、再入社時における処遇決定のルールをあらかじめ制度として設計しておくことが極めて重要です。例えば、「退職前の最終等級を基準とし、他社での経験年数や役職に応じてポイントを加算する」といった客観的な評価ロジックを設けることが考えられます。このような明確なルールがあれば、本人への説明も、既存社員への説明も、説得力を持って行うことができます。

期待通りの成果が出ず、再び離職するリスクがある

「即戦力」という大きな期待を背負って入社するカムバック社員ですが、必ずしもその期待に応えられるとは限りません。そして、期待が大きかった分、成果が出なかった時の失望も大きく、結果として再び離職してしまうというリスクも存在します。

期待通りの成果が出ない原因は様々です。本人が退職してから数年が経過している場合、会社の事業内容や組織体制、使用しているツールなどが大きく変化しており、「昔取った杵柄」が通用しないことがあります。また、他社でのやり方が体に染み付いてしまい、古巣のやり方に再適応するのに苦労するケースもあります。

周囲からの「即戦力として鳴り物入りで戻ってきたのだから、すぐに結果を出してくれるはずだ」という過度な期待が、本人にとって大きなプレッシャーとなり、かえってパフォーマンスを阻害してしまうことも少なくありません。

このリスクを低減するためには、まず選考段階での相互理解が重要です。企業側は、会社の現状や変化について、良い面だけでなく、課題や困難な面も包み隠さず正直に伝える必要があります。その上で、本人に「それでも貢献したい」という覚悟があるかを確認することが大切です。

また、入社後のサポート体制も欠かせません。カムバック社員を「放置」するのではなく、新入社員と同様に丁寧なオンボーディングを行い、変化への適応を支援するメンターを付けるなどの配慮が求められます。定期的な1on1ミーティングを通じて、本人が感じているプレッシャーや悩みを早期に察知し、フォローする体制を整えることが、二度目の離職を防ぐためには不可欠です。

従業員側のデメリット

復職する従業員側にも、事前に覚悟しておくべきデメリットや困難が伴います。楽な道ではないことを理解しておく必要があります。

退職前と同じ人間関係を築けないことがある

「慣れた環境に戻れる」というのはカムバック採用の大きなメリットですが、「人間関係まで昔のまま」と期待するのは危険です。時の流れは、組織も人も変えてしまいます。

まず、自分自身が他社を経験し、価値観や仕事の進め方が変わっている可能性があります。昔は気にならなかった会社の慣習に、違和感を覚えるかもしれません。

同様に、昔の同僚たちも変化しています。昇進して立場が変わっていたり、全く別の部署に異動していたり、あるいは退職して会社にいないかもしれません。特に、かつては同僚や部下だった人物が、今では自分の上司になっているという「力関係の逆転」は、心理的に大きなストレスを伴う可能性があります。

新しく入社してきた社員たちにとっては、あなたは単なる「中途入社の一人」であり、一から信頼関係を構築していく必要があります。「昔はこうだった」という話ばかりしていては、「昔話ばかりする面倒な人」というレッテルを貼られかねません。

このような状況を乗り越えるためには、「自分は新人である」という謙虚な姿勢が何よりも重要です。過去の関係性や栄光に固執せず、現在の組織における自分の役割と立場を正しく認識し、新しい人間関係を真摯に築いていく努力が求められます。周囲への敬意を忘れず、積極的にコミュニケーションを取ることで、再び信頼される存在となっていくことができるでしょう。

会社の変化に戸惑う可能性がある

数年間会社を離れていると、自分が知っている「昔の会社」と、現在の会社の姿との間に大きなギャップが生じていることがあります。これは、いわゆる「浦島太郎」状態であり、適応に苦労する大きな要因となります。

変化はあらゆる側面に及びます。経営方針や事業戦略が大きく転換しているかもしれません。組織図が変わり、レポートラインが複雑になっているかもしれません。コミュニケーションツールがメールからビジネスチャットに移行していたり、プロジェクト管理ツールが新しいものに刷新されていたりすることもあるでしょう。評価制度や福利厚生といった社内ルールが改定されていることも珍しくありません。

これらの変化にキャッチアップできなければ、業務を円滑に進めることができず、孤立感を深めてしまう可能性があります。自分の知っているやり方が通用しないことに焦りやストレスを感じ、「戻ってくるのではなかった」と後悔に繋がることもあります。

このデメリットを乗り越えるためには、まず入社前に、会社の変化について可能な限り情報収集し、覚悟を持って臨むことが大切です。面接の場などを活用し、遠慮せずに質問しましょう。そして入社後は、プライドを捨てて、分からないことは素直に周囲に質問し、新しいやり方を積極的に学ぶ姿勢が求められます。変化をネガティブに捉えるのではなく、自分自身がアップデートする良い機会と前向きに捉えることが、スムーズな再適応の鍵となります。

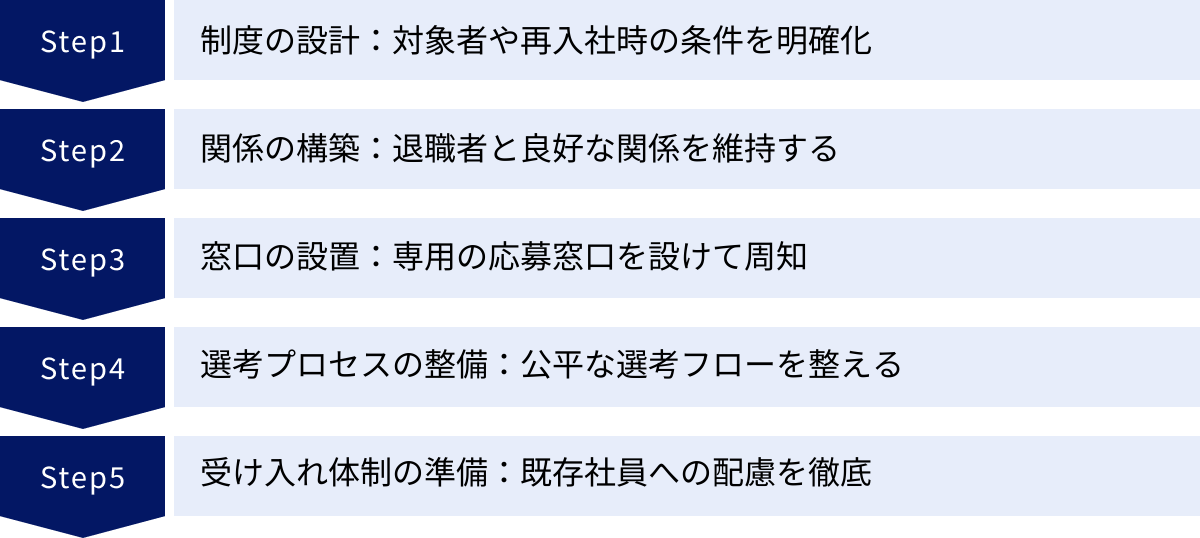

カムバック採用を導入・成功させる5つのポイント

カムバック採用を単なる思いつきの施策で終わらせず、企業の持続的な成長に繋げるためには、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、カムバック採用の導入と運用を成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

① 制度の設計:対象者や再入社時の条件を明確にする

カムバック採用を成功させるための第一歩は、場当たり的な運用を避け、公平性と透明性を担保するための明確なルールを「制度」として設計することです。ルールが曖昧なままでは、前述したような既存社員の不公平感や、処遇決定時の混乱を招く原因となります。

制度設計において、最低限明確にすべき項目は以下の通りです。

- 対象者の条件: 誰でも無条件に応募できるわけではなく、一定の基準を設けることが一般的です。

- 在籍期間: 例として「正社員として3年以上勤務した者」など。貢献度が高かった人材に絞る目的があります。

- 退職理由: 「自己都合による退職」に限定し、「懲戒解雇された者は対象外」とするのが通常です。

- 退職後の経過年数: 「退職後5年以内」のように上限を設けるか、あるいは設けないか。会社の変化が激しい場合は、上限を設ける方が再適応しやすいかもしれません。

- 再入社時の処遇: 最もデリケートで重要な部分です。

- 役職・等級: 退職時のものを参考にするのか、他社での経験を評価して新規に格付けするのか、その基準を明確にします。

- 給与: 社内の給与テーブルとの整合性を保ちつつ、本人のスキルや市場価値をどう反映させるか、その算定ロジックを定めます。

- 応募・選考プロセス:

- 応募方法: 誰に、どのような手段で連絡すれば応募できるのかを明記します。

- 選考フロー: 通常の中途採用と同じプロセスを踏むのか、あるいは一次面接を免除するなど、一部を簡略化するのかを定めます。簡略化する場合でも、その理由を明確にしておく必要があります。

これらのルールは、単に人事部内で共有するだけでなく、就業規則や社内規程の一部として明文化し、全社員がいつでも閲覧できる状態にしておくことが理想です。これにより、制度の透明性が確保され、全社員の納得感を得やすくなります。

② 関係の構築:退職者と良好な関係を維持する仕組みを作る

優秀な元社員に「また戻りたい」と思ってもらうためには、退職した後も、彼らとの繋がりを維持し、良好な関係を育んでおくことが不可欠です。企業側がただ門戸を開いて「待ち」の姿勢でいるだけでは、効果的なカムバック採用は実現しません。継続的なコミュニケーションを通じて、能動的に関係を構築していく「攻め」の姿勢が求められます。

そのための具体的な仕組みとして、以下のようなものが考えられます。

- 退職者データベース(タレントプール)の構築: 退職者の連絡先、在籍時の職務内容、退職理由、現在の状況などを一元管理するデータベースを作成します。これがカムバック採用の候補者リストとなります。

- アルムナイ・ネットワークの運営: 退職者専用のSNSグループ(FacebookやLinkedInなど)やプラットフォームを立ち上げ、退職者同士や現役社員が交流できる場を提供します。

- 定期的な情報発信: 会社の最新情報、新しいプロジェクトの始動、現在の求人ポジションなどを記載したメールマガジンを定期的に配信し、会社のことを思い出してもらう機会を作ります。

- 交流イベントの開催: OB/OG会や、特定のテーマに関する勉強会など、退職者が気軽に参加できるイベントを企画し、直接的な接点を持ちます。

そして、こうした関係構築の第一歩は、従業員が退職する際の「オフボーディング」プロセスにあります。退職をネガティブなものと捉えず、これまでの貢献に感謝し、円満に送り出すこと。そしてその際に、カムバック採用制度の存在を伝え、アルムナイ・ネットワークへの参加を丁寧に案内することが、将来の再会に繋がる重要な種まきとなります。

③ 窓口の設置:専用の応募窓口を設けて周知する

元社員が「またあの会社で働きたい」と考えたとしても、どこに連絡すれば良いのか分からなければ、その思いは行動に移されません。応募への心理的・物理的なハードルを下げ、スムーズなコンタクトを促すために、専用の応募窓口を設置し、それを広く周知することが重要です。

窓口の設置場所としては、企業の採用サイト内に「カムバック採用」や「アルムナイ採用」といった専用ページを設けるのが最も一般的です。そこには、制度の概要、対象者の条件、応募方法などを分かりやすく記載します。

そして、その窓口の存在を周知する方法も多岐にわたります。

- 退職時の案内: オフボーディングの際に、専用ページのURLを伝える。

- アルムナイ・ネットワークでの告知: 退職者向けSNSやメールマガジンで定期的にリマインドする。

- 現役社員からの口コミ: 現役社員に制度をよく理解してもらい、元同僚との会話の中で「うちに戻ってこない?」と気軽に声をかけてもらう(リファラル採用との連携)。

窓口では、心理的な障壁を取り除くための工夫も効果的です。いきなり「応募」ではハードルが高いと感じる人も多いため、「まずは情報交換から」「カジュアル面談も歓迎します」といった、気軽なコンタクトを促すメッセージを発信することで、より多くの元社員からのアクセスが期待できます。

④ 選考プロセスの整備:公平性を保った選考フローを整える

カムバック採用が「情実採用」や「コネ入社」と見なされないためには、客観性と公平性を担保した選考プロセスを整備することが絶対条件です。これは、既存社員の不満を防ぎ、組織の規律を守る上で最も重要なポイントと言えます。

選考プロセスを整備する上で考慮すべき点は以下の通りです。

- 明確な評価基準: 何を基準に採用の可否を判断するのかを明確にします。在籍時のパフォーマンス評価だけでなく、退職後の他社での経験や習得したスキルをどのように評価に反映させるか、具体的な基準を設定する必要があります。

- 適切な面接官のアサイン: 面接官は、元上司や元同僚といった親しい間柄の人物だけではいけません。個人的な感情に流されず、客観的な評価ができるよう、人事担当者や、全く関わりのなかった他部署の管理職などを必ず面接官に加えるべきです。

- 選考フローの透明性: 書類選考、適性検査、複数回の面接といった一連のフローを明確に定めます。前述の通り、プロセスの一部を簡略化することは可能ですが、その場合でも「なぜ簡略化するのか(例:人柄やカルチャーフィットは確認済みのため)」という理由を明確にし、誰に対しても同じ基準で運用することが求められます。

カムバック採用は、通常の中途採用以上に、その選考過程の透明性が問われます。プロセス全体を通じて公平性が保たれていることを社内外に示すことが、制度への信頼を構築する上で不可欠です。

⑤ 受け入れ体制の準備:既存社員への配慮を徹底する

無事に採用が決定しても、それで終わりではありません。カムバック社員が組織にスムーズに再適応し、早期に能力を発揮できるようにするためには、受け入れ部署側の準備と、既存社員への丁寧な配慮が欠かせません。

具体的に準備すべきことは以下の通りです。

- 受け入れ部署への事前説明: カムバック社員が配属される部署のメンバーに対し、人事から事前に十分な説明を行います。なぜその人を採用したのかという背景、その人に期待する役割、処遇などを丁寧に伝え、「仲間」として歓迎する雰囲気を醸成する手助けをします。

- オンボーディングプランの策定: 「元社員だから大丈夫だろう」と放置するのは禁物です。入社後の1ヶ月、3ヶ月といった期間で、キャッチアップすべき情報、習得すべき新しい業務、関係を構築すべき人物などをリストアップした、個別のオンボーディングプランを準備します。

- サポート体制の構築: 社内の変化に戸惑うカムバック社員をサポートするために、メンターやバディ(相談役)を任命するのが非常に効果的です。業務上の疑問だけでなく、人間関係の悩みなども気軽に相談できる相手がいることは、本人にとって大きな心の支えとなります。

カムバック社員本人へのケアはもちろん重要ですが、それと同じくらい、彼らを迎える既存社員が戸惑いや不満を感じないように配慮することが、円滑な受け入れの鍵となります。人事部が受け入れ部署と密に連携し、ソフトランディングを支援する役割を担うことが強く求められます。

カムバック採用の促進に役立つツール

カムバック採用や、その土台となるアルムナイ・ネットワークの構築・運用を、手作業だけで行うのは非常に煩雑です。近年では、これらの活動を効率化し、より戦略的に進めるための便利なクラウドサービス(SaaS)が登場しています。ここでは、代表的なツールをいくつか紹介します。

Official-Alumni.com

「Official-Alumni.com」は、株式会社ハッカズークが提供する、日本最大級のアルムナイ専門クラウドシステムです。カムバック採用の母集団形成から、退職者との継続的な関係構築までをワンストップで支援します。

- 主な機能:

- 退職者名簿管理: 退職者の情報を一元管理し、セキュアなデータベースを構築できます。

- 限定コンテンツ配信: 会社の近況や限定記事などを配信し、退職者のエンゲージメントを高めます。

- イベント管理: 交流会やセミナーなどの告知から出欠管理まで、オンラインで完結できます。

- ダイレクトメッセージ: 企業から退職者へ、あるいは退職者同士でのコミュニケーションが可能です。

- リファラル・再雇用募集: カムバック採用の求人情報をターゲットを絞って配信できます。

- 特徴:

アルムナイ・リレーションシップに特化しているため、退職者との繋がりを「点」ではなく「線」で捉え、中長期的な関係性を育むための機能が充実しています。カムバック採用を本格的に、そして戦略的に推進したい企業にとって、非常に強力なツールとなります。

(参照:株式会社ハッカズーク 公式サイト)

Beatrust

「Beatrust」は、Beatrust株式会社が提供するタレントコラボレーション・プラットフォームです。従業員一人ひとりのスキルや経験、趣味、人柄といった情報を可視化し、社内の協業を促進することを主な目的としています。

- 主な機能:

- Beatrust Profile: 従業員のプロフィールを自動で可視化します。

- Beatrust Ask: 社内の誰に何を聞けばいいか、最適な専門家を検索できます。

- Beatrust Share: 従業員同士の偶発的な出会いを創出します。

- カムバック採用との関連性:

Beatrustには「Beatrust for Alumni」という、退職者をゲストとしてプラットフォームに招待できる機能があります。これにより、退職者は退職後も、現役社員のプロフィールや社内の動きの一部を閲覧でき、継続的な接点を持つことができます。企業側は、特定のスキルを持つ退職者を検索し、カムバック採用の候補者として直接アプローチすることが可能です。スキルベースでのマッチングにより、最適なポジションでの復帰を促せる点が大きな特徴です。

(参照:Beatrust株式会社 公式サイト)

その他のタレントプール管理システム

特定のアルムナイ専門ツールを導入する以外にも、既存のHRテクノロジーシステムを活用してカムバック採用を促進する方法があります。

- タレントプールとは:

将来の採用候補者となりうる人材の情報を蓄積・管理するデータベースのことです。カムバック採用においては、退職者がこのタレントプールの重要な構成要素となります。 - 採用管理システム(ATS)の活用:

多くの採用管理システム(Applicant Tracking System)には、タレントプール機能が標準で搭載されています。この機能を活用し、退職者を「アルムナイ」というタグで管理することで、新たな求人が発生した際に、過去の職種やスキルに基づいて候補者を効率的に検索し、アプローチすることが可能になります。 - HRM/タレントマネジメントシステムの活用:

より広範な人材管理を行うHRM(Human Resource Management)システムやタレントマネジメントシステムでも、退職者データを管理できます。在籍時の評価やスキル情報と紐づけて管理できるため、より精度の高い候補者リストを作成できます。

これらのツールを活用することで、担当者の記憶やExcelファイルに頼った属人的な管理から脱却し、データに基づいた戦略的なカムバック採用を実現できます。自社の規模や目的に合わせて、最適なツールを選択・活用することが、施策の成功確率を高める上で重要です。

まとめ

本記事では、カムバック採用について、その定義から注目される背景、メリット・デメリット、そして成功させるための具体的な方法まで、多角的に解説してきました。

カムバック採用は、単なる「出戻り」という言葉で片付けられるような単純なものではありません。それは、労働人口の減少と人材獲得競争の激化という時代背景の中で、企業と従業員の双方に新たな価値をもたらす、極めて戦略的な採用手法です。

企業にとっては、採用・教育コストの削減、即戦力の確保、入社後のミスマッチ防止といった直接的なメリットに加え、外部の新しい知見の取り込みによる組織活性化や、従業員エンゲージメントの向上といった、副次的でありながらも重要な効果が期待できます。

一方、従業員にとっても、慣れた環境で安心してキャリアを再スタートできるという心理的なメリットや、過去と現在の経験を融合させてスムーズに活躍できるというやりがい、そして自身の成長を評価され、以前より良い条件で復帰できる可能性があるなど、多くの魅力を持っています。

しかし、その成功の道のりは平坦ではありません。既存社員の不公平感や処遇調整の難しさ、期待外れのリスクといったデメリットも存在します。これらの障壁を乗り越える鍵は、場当たり的な対応ではなく、一貫性のあるアプローチにあります。

成功のためには、本記事で紹介した5つのポイントが不可欠です。

- 明確な制度設計による公平性と透明性の確保

- 退職者との継続的な関係構築による母集団形成

- 専用窓口の設置による応募ハードルの低減

- 公平な選考プロセスによる情実採用の排除

- 丁寧な受け入れ体制によるスムーズな再適応の支援

これからカムバック採用の導入を検討する企業は、まず自社の現状を分析することから始めてみてはいかがでしょうか。どのような理由で退職する人が多いのか、退職した社員は今どこで何をしているのか。その第一歩として、退職していく社員とのオフボーディングを丁寧に行い、将来の再会に繋がるコンタクトリストを作成することからでも始められます。

企業にとって人材は最も重要な資産です。カムバック採用は、一度は手放したその貴重な資産を、より強く、より価値ある形で再び組織に迎え入れ、企業の持続的な成長を支える強力な一手となり得ます。この可能性に満ちた採用戦略に、ぜひ挑戦してみてください。