企業の成長を左右する最も重要な経営資源、それは「人材」です。しかし、労働人口の減少や働き方の多様化により、企業が求める優秀な人材を獲得することはますます困難になっています。このような時代背景の中で、従来型の採用活動の限界が指摘され、新たな人材獲得戦略として「タレントアクイジション」が注目を集めています。

タレントアクイジションは、単に空いたポジションを埋めるための「採用」とは一線を画す、経営戦略と深く結びついた能動的かつ計画的な活動です。この考え方を導入することで、企業は競争の激しい人材市場において優位性を確立し、持続的な成長の基盤を築くことができます。

この記事では、タレントアクイジションの基本的な定義から、従来型の採用(リクルーティング)との明確な違い、なぜ今これほど重要視されているのかという背景、そして具体的な導入ステップや成功のポイントまで、網羅的に解説します。これからタレントアクイジションに取り組みたいと考えている経営者や人事担当者の方はもちろん、採用活動に関わるすべての方にとって、自社の採用戦略を見直すきっかけとなる情報を提供します。

目次

タレントアクイジションとは

タレントアクイジション(Talent Acquisition)とは、直訳すると「才能の獲得」を意味します。しかし、人事領域におけるこの言葉は、単発の採用活動を指すものではありません。企業の経営戦略や事業目標を達成するために、必要となる優秀な人材を、能動的かつ計画的に獲得するための一連の戦略的な活動全般を指します。

これは、短期的な欠員補充を目的とするのではなく、中長期的な視点に立ち、「自社が将来どのような姿でありたいか」「そのためにどのような人材がいつまでに必要か」を予測し、先手を打って人材を獲得・育成していくアプローチです。言わば、場当たり的な採用ではなく、未来を見据えた戦略的人材獲得と呼ぶのが最も的確でしょう。

タレントアクイジションがカバーする業務範囲は非常に広く、従来の採用活動よりもはるかに多岐にわたります。具体的には、以下のような活動が含まれます。

- 人材計画の策定:経営戦略に基づき、将来必要となる人材の数やスキル、人物像を計画します。

- 人材要件の定義(ペルソナ設計):具体的なポジションごとに、必要なスキル、経験、価値観などを詳細に定義します。

- 採用ブランディング(Employer Branding):自社を「魅力的な職場」として社外に認知させ、優秀な人材から選ばれる企業になるための活動です。オウンドメディアやSNSでの情報発信、イベント開催などが含まれます。

- 採用マーケティング:マーケティングの手法を応用し、ターゲットとなる人材に自社の魅力を届け、応募へと導くための一連の活動です。

- 候補者体験(Candidate Experience)の向上:候補者が応募から選考、内定、入社に至るまでのすべてのプロセスで得られる体験の質を高め、入社意欲や企業への好感度を向上させます。

- タレントプールの構築・管理:今すぐの採用には至らなくても、将来的に自社で活躍する可能性のある優秀な人材の情報をデータベース化(プール)し、継続的に関係を築きます。

- ダイレクトリクルーティング:企業側から直接、データベースやSNSを通じて優秀な人材にアプローチする「攻め」の採用手法です。

- リファラル採用の推進:社員からの紹介による採用を活性化させるための制度設計や文化醸成です。

- 採用データの分析と改善:各採用チャネルの効果や選考プロセスの課題などをデータに基づいて分析し、継続的な改善(PDCA)を行います。

- オンボーディング:採用した人材が早期に組織に馴染み、パフォーマンスを発揮できるよう支援する入社後の受け入れ・定着プロセスです。

このように、タレントアクイジションは採用活動の「前」の戦略立案やブランディングから、「後」の定着・活躍支援までを包括する、非常に戦略的で統合的なアプローチです。単なる「採用担当」ではなく、経営のパートナーとして事業成長にコミットする役割、それがタレントアクイジション担当者に求められる姿と言えるでしょう。

採用(リクルーティング)との違い

タレントアクイジションと従来型の採用(リクルーティング)は、どちらも「人材を獲得する」という点では共通していますが、その目的、時間軸、アプローチ方法など、多くの点で本質的な違いがあります。両者の違いを理解することは、タレントアクイジションの重要性を深く把握する上で不可欠です。

ここでは、両者の違いを「目的」「役割・業務範囲」「求められるスキル」の3つの観点から詳しく解説します。

| 比較項目 | タレントアクイジション | 従来型の採用(リクルーティング) |

|---|---|---|

| 目的 | 経営・事業戦略の実現 | 欠員の補充 |

| 時間軸 | 中長期的・継続的 | 短期的・都度発生 |

| アプローチ | 能動的・戦略的(攻めの採用) | 受動的・戦術的(待ちの採用) |

| 対象者 | 潜在層を含むすべての優秀な人材 | 顕在層(転職希望者) |

| 役割・業務範囲 | 計画策定、ブランディング、関係構築、分析など多岐にわたる | 募集、選考、内定通知が中心 |

| KPI/指標 | 採用の質、定着率、事業貢献度など | 採用数、採用コスト、採用期間など |

目的の違い

両者の最も根源的な違いは、その「目的」にあります。

従来型の採用(リクルーティング)の主な目的は、「欠員の補充」です。例えば、「営業部のAさんが退職したため、同じポジションを埋めるために1名採用する」といったケースが典型です。これは、組織の現状維持や、目の前の業務を滞りなく進めることを目的とした、リアクティブ(受動的)な活動と言えます。採用活動は、欠員が発生した時点からスタートし、採用が決定すれば一旦終了します。

一方、タレントアクイジションの目的は、「企業の将来的な経営・事業戦略を実現すること」です。これは、常に未来を見据えたプロアクティブ(能動的)な活動です。例えば、「3年後に東南アジア市場へ本格進出するという経営計画がある。そのために、今から海外事業の立ち上げ経験があり、現地の文化にも精通した人材の候補者リストを作成し、関係を構築しておこう」といった発想になります。

このように、タレントアクイジションは常に経営戦略と連動しています。ただ人を集めるのではなく、事業を成功に導くための「ピース」として、どのような人材が、いつ、どれくらい必要なのかを戦略的に考え、計画的に獲得を目指すのです。そのため、特定のポジションが空いていなくても、将来の事業成長に貢献しうる優秀な人材がいれば、積極的にアプローチし、関係性を構築しておくという動きが生まれます。この中長期的な視点が、リクルーティングとの大きな違いです。

役割・業務範囲の違い

目的が異なるため、当然ながら担当者が担う役割や業務の範囲も大きく変わってきます。

リクルーティング担当者の主な役割は、採用プロセスを効率的に実行する「オペレーター」としての側面が強いです。具体的な業務としては、以下のようなものが中心となります。

- 現場部門から依頼された求人票の作成

- 求人媒体への広告出稿や人材紹介会社との連携

- 応募書類のスクリーニング

- 面接日程の調整

- 候補者や関連部署との連絡

- 内定通知書の作成と送付

これらの業務は、採用活動を円滑に進める上で非常に重要ですが、あくまで採用プロセスにおける「実行」フェーズに特化しています。

それに対して、タレントアクイジション担当者の役割は、採用の「戦略家」や「マーケター」といった側面を併せ持ちます。業務範囲は、採用プロセスの前後に大きく広がります。

- 採用前:経営層や事業責任者と連携し、事業計画に基づいた人材戦略を立案します。市場の動向を分析し、どのような人材が競争優位性につながるかを考え、具体的な人材要件を定義します。そして、ターゲットとなる人材に自社を認知してもらい、魅力を感じてもらうための採用ブランディング活動や採用マーケティング施策を企画・実行します。

- 採用中:候補者一人ひとりの体験価値(Candidate Experience)を最大化するための選考プロセスを設計・改善します。また、タレントプールを常に最新の状態に保ち、候補者との継続的なコミュニケーションを通じて関係性を深めます。

- 採用後:採用した人材がスムーズに組織に溶け込み、早期に活躍できるよう、オンボーディングプログラムの設計や改善にも関与します。さらに、採用活動全体の成果をデータで分析し、ROI(投資対効果)を評価して、次の戦略に活かします。

このように、タレントアクイジションは、採用という点を線で捉え、さらにその線を事業戦略という大きな絵の一部として統合していく活動であり、その業務範囲はリクルーティングよりもはるかに広く、戦略的なものとなります。

求められるスキルの違い

役割や業務範囲が異なれば、求められるスキルセットも当然異なります。

リクルーティング担当者には、主に以下のようなスキルが求められます。

- コミュニケーション能力:候補者や社内関係者と円滑に意思疎通を図る能力。

- 事務処理能力:多数の応募者を正確かつ迅速に管理する能力。

- スケジュール管理能力:複数の選考を並行して遅滞なく進める能力。

- 調整力:候補者と面接官の間に立ち、利害を調整する能力。

これらは採用オペレーションを正確に遂行するための重要なスキルです。

タレントアクイジション担当者には、上記のリクルーティングスキルに加えて、より高度で多岐にわたる専門的なスキルが求められます。

- 経営・事業理解力:自社のビジネスモデルや経営戦略を深く理解し、人事業務に落とし込む能力。

- マーケティング思考:採用市場を分析し、ターゲット人材を設定(ペルソナ設計)し、適切なチャネルで自社の魅力を伝え、惹きつける(採用マーケティング)能力。

- ブランディングスキル:自社のEVP(従業員価値提案)を定義し、一貫性のあるメッセージとして社外に発信する(採用ブランディング)能力。

- データ分析能力:採用に関する様々なデータを収集・分析し、課題を特定して改善策を立案・実行する能力。KPIを設計し、効果測定を行うスキルも含まれます。

- 関係構築力(ネットワーキング):転職潜在層を含む多様な人材と長期的な信頼関係を築く能力。

- プロジェクトマネジメント能力:採用ブランディングやシステム導入など、複数の部署を巻き込む複雑なプロジェクトを推進する能力。

- 交渉力:優秀な人材に対して、自社の魅力を伝え、条件交渉をまとめ上げる能力。

これらのスキルは、もはや従来の人事・採用担当者の枠を超え、ビジネスパートナーとして経営に貢献するために不可欠な能力と言えるでしょう。

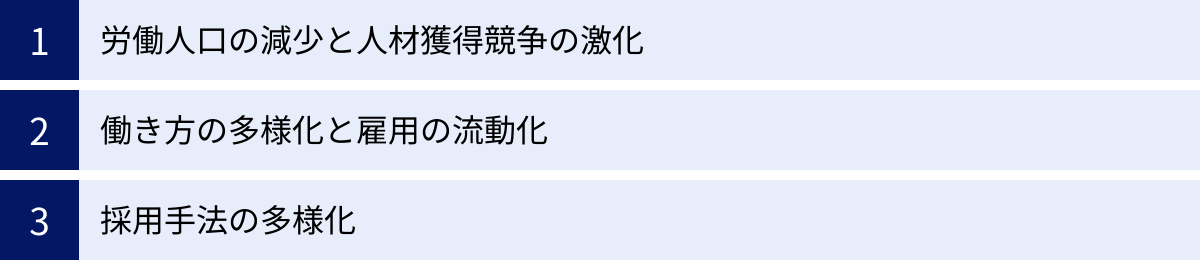

タレントアクイジションが重要視される背景

なぜ今、多くの企業が従来のリクルーティングからタレントアクイジションへとシフトしようとしているのでしょうか。その背景には、日本社会が直面する構造的な変化や、働き手・企業の双方における価値観の変容があります。ここでは、タレントアクイジションが重要視される3つの主要な背景について掘り下げていきます。

労働人口の減少と人材獲得競争の激化

日本が直面する最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う労働人口(特に生産年齢人口である15~64歳)の減少です。総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は加速すると予測されています。

この「働き手の減少」は、採用市場に直接的な影響を及ぼします。企業が求める人材のパイそのものが縮小するため、一つの求人に対して応募者が集まりにくくなります。結果として、企業間の人材獲得競争はますます激化し、有効求人倍率は高い水準で推移する「超売り手市場」が常態化しています。

このような環境下では、求人広告を出して応募を待つだけの「待ち」の採用スタイルでは、優秀な人材に出会うことすら困難になります。応募があったとしても、複数の企業から内定を得ている候補者が多く、自社を選んでもらうための競争は熾烈を極めます。

そこで、企業は受動的な姿勢から脱却し、自ら積極的に市場に出ていき、優秀な人材を探し出し、口説き落とす「攻め」の採用スタイルへの転換を迫られています。タレントアクイジションは、まさにこの「攻め」の採用を体系化した戦略です。転職市場に出てきていない潜在層にまでアプローチし、長期的な関係構築を通じて自社へと惹きつける。こうした能動的な活動なくして、人材獲得競争に打ち勝つことはできない、という強い危機感が、タレントアクイジションの重要性を高めているのです。

働き方の多様化と雇用の流動化

かつての日本企業を支えていた終身雇用や年功序列といった制度は、もはや当たり前のものではなくなりました。グローバル化やテクノロジーの進化、そして個人の価値観の変化により、働き方そのものが大きく多様化しています。

- 転職への心理的ハードルの低下:キャリアアップや自己実現のために転職することは一般的になり、一つの会社に勤め上げることだけが美徳ではなくなりました。

- 多様な雇用形態:正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、業務委託、フリーランスなど、様々な形で企業と個人が関わるようになりました。

- 働き方の柔軟化:リモートワークやフレックスタイム制度が普及し、働く場所や時間に縛られない働き方が可能になりました。

- 副業・兼業の解禁:多くの企業で副業や兼業が認められ、個人は複数の収入源やキャリアを持つことが可能になりました。

こうした変化は、「雇用の流動化」を加速させています。特に優秀なスキルや経験を持つ人材は、より良い労働条件、挑戦的な仕事、自身の成長機会などを求めて、積極的に企業間を移動します。彼らにとって、企業は「所属する」場所から「活用する」プラットフォームへと変わりつつあります。

この状況は、企業側から見れば、常に人材が流出するリスクに晒されていることを意味します。同時に、自社が魅力的なプラットフォームでありさえすれば、外部から優秀な人材を惹きつけるチャンスも増えるということです。

もはや企業は、人材を「囲い込む」のではなく、「選ばれる」存在にならなければなりません。そのためには、給与や待遇といった条件面だけでなく、企業のビジョン、事業の魅力、独自のカルチャー、成長できる環境といった無形の価値を明確にし、社外に積極的に発信していく必要があります。タレントアクイジションにおける採用ブランディングや候補者体験の向上といった活動は、まさにこの「選ばれる企業」になるための根幹的な取り組みであり、雇用の流動化が進む現代において不可欠な戦略なのです。

採用手法の多様化

インターネットとテクノロジーの進化は、採用の世界にも大きな変化をもたらしました。かつては求人情報誌やハローワーク、人材紹介が中心だった採用チャネルは、現在では驚くほど多様化しています。

- ダイレクトリクルーティング:企業のデータベースやSNSを通じて候補者に直接アプローチする手法。

- ソーシャルリクルーティング:LinkedIn、X (旧Twitter)、FacebookなどのSNSを活用して採用活動を行う手法。

- リファラル採用:社員の個人的なつながり(友人・知人)から人材を紹介してもらう手法。

- 採用オウンドメディア:自社ブログやnoteなどを通じて、企業の文化や働く人の魅力を発信し、ファンを増やす手法。

- ミートアップ・イベントリクルーティング:技術勉強会や交流イベントを主催・協賛し、候補者と直接的な接点を持つ手法。

- アルムナイ採用:一度退職した元社員(アルムナイ)を再雇用する手法。

これらの新しい採用手法の登場により、企業は以前よりもはるかに多くの潜在的な候補者と接点を持てるようになりました。しかし、それは同時に、どのチャネルが自社のターゲット人材に最も効果的なのかを見極め、限られたリソース(人、時間、予算)を最適に配分する必要性も生み出しました。

各チャネルはそれぞれに特徴があり、ターゲットとなる層も異なります。例えば、ハイクラス層にはダイレクトリクルーティング、エンジニア層には技術イベント、若手層にはSNSが有効かもしれません。これらを場当たり的に試すだけでは、コストがかさむばかりで成果にはつながりません。

タレントアクイジションは、こうした多様な採用手法を統合し、一貫した戦略のもとで管理・運用するためのフレームワークを提供します。まず、経営戦略に基づいてターゲットとなる人材要件を明確にし、その人材がどこにいるのか(どのチャネルを利用しているのか)を分析します。そして、各チャネルの特性を理解した上で、最も効果的なアプローチ方法を組み合わせ、最適なチャネルミックスを構築します。さらに、各チャネルの成果をデータで測定・分析し、継続的に改善していくのです。このように、採用手法の多様化・複雑化が、かえってタレントアクイジションのような戦略的アプローチの必要性を高めていると言えるでしょう。

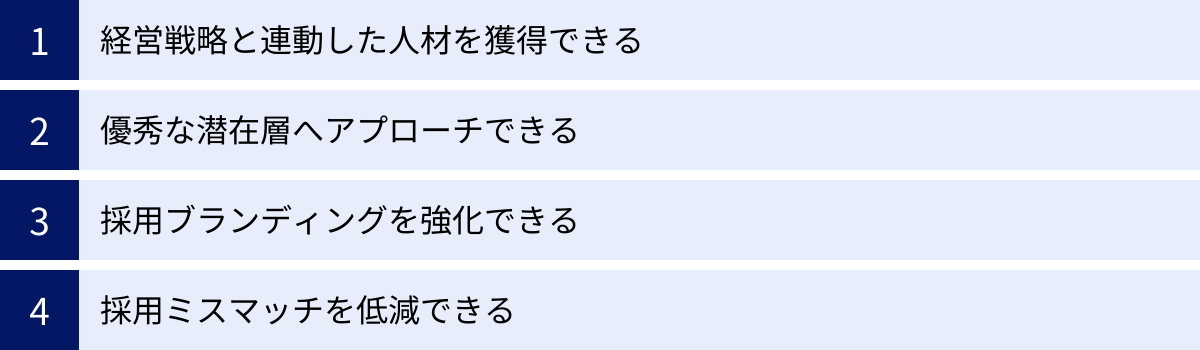

タレントアクイジションのメリット

タレントアクイジションを導入し、戦略的な人材獲得へとシフトすることは、企業に多くの恩恵をもたらします。単に採用効率が上がるだけでなく、事業成長や組織文化の強化にも直結する、中長期的なメリットが期待できます。ここでは、タレントアクイジションがもたらす4つの主要なメリットについて詳しく解説します。

経営戦略と連動した人材を獲得できる

タレントアクイジションの最大のメリットは、採用活動が経営戦略と直結し、事業の成長に直接貢献する人材を計画的に獲得できる点にあります。

従来の欠員補充型の採用では、どうしても目の前の課題解決に終始しがちです。しかし、タレントアクイジションでは、まず「自社は3年後、5年後にどうなっていたいのか」という未来のビジョンからスタートします。例えば、「AIを活用した新規事業を立ち上げ、業界のリーディングカンパニーになる」という経営目標があれば、「そのためには、AI開発の経験が豊富なデータサイエンティストと、新規事業のマネタイズ経験を持つプロダクトマネージャーが、それぞれいつまでに何名必要か」という具体的な人材要件に落とし込むことができます。

このように、経営目標から逆算して採用計画を立てるため、「なぜこの人材が必要なのか」という目的が非常に明確です。これにより、採用の精度が格段に向上し、場当たり的な採用を防ぐことができます。

また、将来必要となるスキルセットや人物像を早期に定義することで、市場にそのような人材が少ない場合でも、時間をかけて探し出したり、あるいは社内で育成したりといった先を見越した手を打つことが可能になります。これにより、いざ事業を本格的に推進する段階になって「必要な人材がいない」という事態を避け、事業計画の遅延リスクを低減し、その成功確率を大きく高めることにつながるのです。採用が単なるコストではなく、未来への戦略的投資へと変わる瞬間です。

優秀な潜在層へアプローチできる

一般的な転職市場にいる「転職顕在層」(積極的に転職活動をしている人々)は、人材市場全体のごく一部に過ぎないと言われています。一方で、その背後には、「良い機会があれば転職を考えてもよい」と考えている「転職潜在層」という、はるかに大きな母集団が存在します。

従来の求人広告や人材紹介を中心とした採用手法では、この広大な潜在層にアプローチすることは非常に困難でした。彼らは自ら求人を探すことが少ないため、企業の「待ち」の姿勢では出会うことができないのです。

タレントアクイジションは、この優秀な潜在層にリーチするための強力な武器となります。その中核をなすのが「タレントプール」の構築と「ダイレクトリクルーティング」の実践です。

- タレントプール:過去の応募者、イベント参加者、社員の紹介、SNSでのコンタクトなど、様々な接点で出会った優秀な人材の情報をデータベース化し、継続的に関係を構築します。すぐに採用に結びつかなくても、定期的な情報提供やカジュアルな面談を通じて自社への関心を維持・向上させます。

- ダイレクトリクルーティング:企業側からデータベースなどを活用して、自社の要件に合う人材を探し出し、直接アプローチします。

これらの活動を通じて、転職潜在層が「そろそろキャリアを見直そうか」と考え始めたまさにそのタイミングで、他社に先駆けて声をかけることが可能になります。競争の激しい顕在層の奪い合いから一歩抜け出し、まだ誰にも見つけられていない優秀な人材を獲得できる可能性が広がることは、企業にとって計り知れない競争優位性となります。

採用ブランディングを強化できる

採用ブランディングとは、企業が「働く場所」としての魅力を社外に発信し、「この会社で働きたい」というポジティブなイメージをターゲット人材に持ってもらうための活動です。タレントアクイジションは、この採用ブランディングと密接に連携し、その効果を最大化します。

タレントアクイジションのプロセスでは、単に求人情報を発信するだけではありません。オウンドメディア(採用ブログなど)やSNS、イベントなどを通じて、以下のような多角的な情報を継続的に発信します。

- 企業のビジョンやミッション

- 事業の社会的な意義や将来性

- 独自の企業文化や価値観

- 働く社員のリアルな声やキャリアパス

- ユニークな福利厚生や働き方に関する制度

こうした情報発信は、候補者が給与や待遇といった条件面だけでは測れない、その企業で働くことの「意味」や「価値」を理解する手助けとなります。候補者は、企業をより深く知ることで共感を抱き、単なる応募者から「ファン」へと変化していくのです。

強力な採用ブランドが確立されると、様々な好循環が生まれます。まず、企業の魅力に惹かれた優秀な人材が、自ら応募してくるようになります。これにより、求人広告費などの採用コストを削減しながら、応募の質と量を向上させることが可能です。また、選考過程においても、候補者は既にある程度のロイヤリティを持っているため、内定辞退率の低下も期待できます。

採用ブランディングは一朝一夕に成果が出るものではありませんが、タレントアクイジションの一環として継続的に取り組むことで、企業の持続的な人材獲得力を支える強固な基盤となります。

採用ミスマッチを低減できる

多くの企業が抱える課題の一つに、入社後のミスマッチがあります。スキルは合っていても、社風や価値観が合わずに早期離職につながってしまうケースは少なくありません。ミスマッチによる離職は、採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、既存社員の士気低下にもつながりかねません。

タレントアクイジションは、この採用ミスマッチを低減する上でも大きな効果を発揮します。その理由は、候補者と企業が相互に理解を深めるための時間と機会が豊富にあるからです。

従来の採用選考は、数回の面接という限られた時間の中で、お互いを判断しなければなりませんでした。これでは、どうしても表面的なスキルの確認や、取り繕った自己PRの応酬になりがちです。

一方、タレントアクイジションでは、タレントプールを通じた長期的なコミュニケーションが前提となります。候補者は、ニュースレターやイベント参加、社員とのカジュアルな面談などを通じて、企業のリアルな姿を多角的に、そして時間をかけて知ることができます。企業の「良い面」だけでなく、課題やこれから乗り越えようとしている「挑戦」についても理解を深めることで、より現実的な入社後のイメージを持つことができます。

企業側も同様に、選考の場だけでは見えにくい候補者の人柄、価値観、キャリアに対する考え方などを、継続的なコミュニケーションの中で深く理解することが可能です。お互いが「素」に近い状態でじっくりと向き合うことで、本質的な相性を見極めることができるのです。

このような丁寧なプロセスを経て採用された人材は、入社後のギャップが少なく、組織文化にもスムーズに馴染む傾向があります。結果として、入社後の定着率が向上し、長期的に組織に貢献してくれる人材となる可能性が高まります。

タレントアクイジションのデメリット

タレントアクイジションは多くのメリットをもたらす一方で、その導入と運用にはいくつかの課題や注意点も存在します。メリットばかりに目を向けるのではなく、これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。ここでは、タレントアクイジションを導入する際に直面しがちな2つの主要なデメリットについて解説します。

短期的な成果が出にくい

タレントアクイジションの最も大きな特徴は、その中長期的な視点にあります。採用ブランディングの構築、タレントプールの育成、候補者との関係構築など、その活動の多くは、効果が表れるまでに相応の時間を要します。これは、タレントアクイジションが「種をまき、水をやり、時間をかけて育てる」農耕型のアプローチであるためです。

この特性は、「今すぐ人手が欲しい」「急な欠員を1ヶ月以内に補充したい」といった、短期的な採用ニーズへの対応が難しいというデメリットにつながります。例えば、タレントプールを構築し始めたとしても、その中からすぐに採用に結びつく候補者が見つかるとは限りません。採用ブランドが浸透し、優秀な人材から「選ばれる」ようになるまでには、数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。

この「時間のかかる」性質は、特に短期的な成果を重視する経営層や事業部門からの理解を得る上での障壁となる可能性があります。「タレントアクイジションに投資しているのに、なぜ採用数がすぐに増えないのか」といったプレッシャーに晒されるかもしれません。

そのため、タレントアクイジションを導入する際には、これが即効性のある施策ではなく、将来の成長に向けた持続的な投資であることを、関係者全員が共通認識として持つことが不可欠です。成果指標(KPI)も、短期的な採用数だけでなく、「タレントプールの登録者数」「候補者とのエンゲージメント率」「採用サイトへのアクセス数」といった、将来の成果につながる先行指標を設定し、活動の進捗を可視化していく工夫が求められます。また、現実的な対応として、タレントアクイジションによる中長期的な採用活動と並行して、従来型の短期的な採用手法(人材紹介など)を組み合わせるハイブリッドなアプローチを取ることも重要になります。

専門的なスキルやノウハウが必要になる

タレントアクイジションは、従来の採用活動とは全く異なるスキルセットを要求します。前述の通り、採用担当者は単なるオペレーターではなく、マーケター、ブランディング担当者、データアナリスト、そして経営戦略のパートナーとしての役割を担う必要があります。

具体的には、以下のような専門的なスキルやノウハウが求められます。

- マーケティングスキル:市場を分析し、ターゲット人材(ペルソナ)を定義し、適切なチャネルとメッセージでアプローチする能力。

- コンテンツ制作スキル:オウンドメディアの記事やSNSの投稿など、候補者の心に響くコンテンツを企画・制作する能力。

- データ分析スキル:各種採用データを収集・分析し、客観的な根拠に基づいて採用戦略の改善提案を行う能力。

- テクノロジー活用スキル:ATS(採用管理システム)やMA(マーケティングオートメーション)ツールなどを使いこなし、業務を効率化・高度化する能力。

- プロジェクトマネジメントスキル:経営層、現場、広報など、多様なステークホルダーを巻き込み、全社的なプロジェクトとして採用活動を推進する能力。

これらのスキルをすべて兼ね備えた人材は、市場でも非常に希少です。そのため、社内に適任者がいない場合が多く、人材の育成には多大な時間とコストがかかります。外部から経験豊富な専門家を採用しようにも、人材獲得競争が激しいため、容易ではありません。

また、専門人材の確保だけでなく、タレントアクイジションを推進するための組織体制の構築も課題となります。従来の採用チームのままでは、日々のオペレーションに追われ、戦略的な活動に時間を割くことが難しいかもしれません。専門のタレントアクイジションチームを新設するのか、既存のチームの役割を再定義するのか、組織的な意思決定とコミットメントが不可欠です。

このように、人材と体制の両面で専門性が求められることは、特にリソースの限られた中小企業にとっては、導入の大きなハードルとなり得ます。スモールスタートで始め、成功事例を積み重ねながら、徐々に社内の理解と協力を得ていくといった、段階的なアプローチが現実的かもしれません。

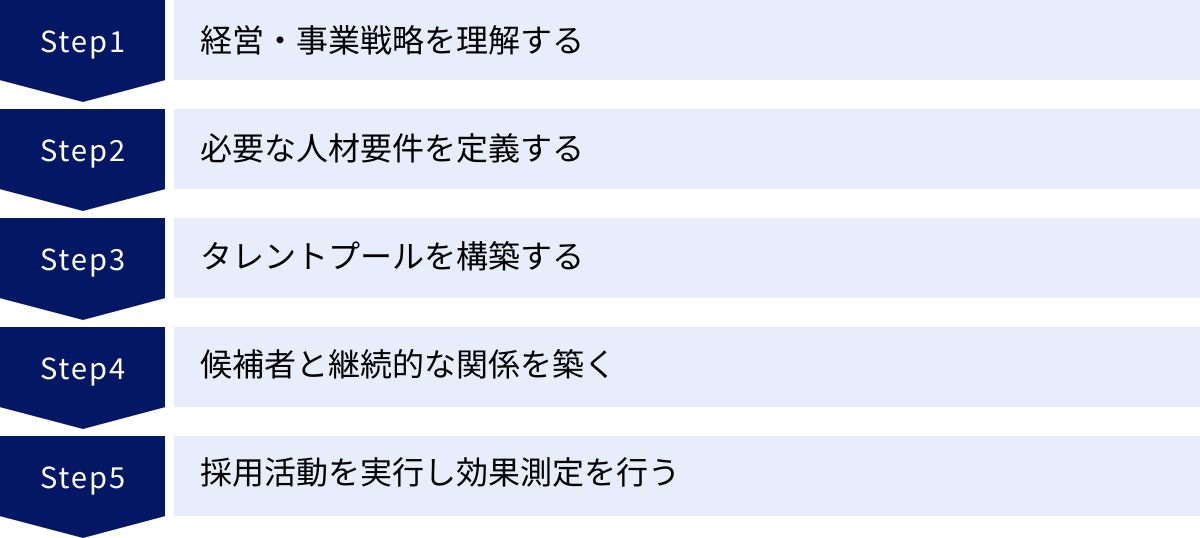

タレントアクイジション導入の5ステップ

タレントアクイジションを自社に導入し、成功させるためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、その導入プロセスを5つの具体的なステップに分けて解説します。このステップを一つずつ着実に実行することで、自社の経営戦略に沿った効果的な人材獲得の仕組みを構築できます。

① 経営・事業戦略を理解する

タレントアクイジションのすべての活動の出発点となるのが、自社の経営戦略および事業戦略を深く、正確に理解することです。なぜなら、タレントアクイジションは事業目標を達成するための手段であり、目的そのものではないからです。

まずは、自社の中期経営計画、年度事業計画、新規事業構想などの資料を徹底的に読み込みます。そして、資料を読むだけでなく、経営者や各事業の責任者に直接ヒアリングを行い、その背景にある想いやビジョン、直面している課題などを自分の言葉で語れるレベルまで理解を深めることが重要です。

このステップで明確にすべき問いは以下のようなものです。

- 会社のビジョンとミッションは何か?

- 3年後、5年後に会社はどのような姿を目指しているのか?

- その目標を達成するために、どのような事業戦略を描いているのか?(例:海外市場への進出、新製品の開発、DXの推進など)

- 現在の組織の強みと弱みは何か?

- 戦略遂行のボトルネックとなっている「人材面」の課題は何か?

このプロセスを通じて、採用活動を単なる「人集め」ではなく、「経営課題を解決するための戦略的活動」として捉え直すことができます。ここでの理解が曖昧なままでは、以降のステップがすべて的外れなものになってしまうため、最も時間をかけて丁寧に行うべき最重要ステップです。

② 必要な人材要件を定義する

ステップ①で会社の進むべき方向性が明確になったら、次にその未来を実現するために「どのような人材が、いつまでに、何名必要なのか」という具体的な人材要件を定義します。これは、採用活動における「羅針盤」を作る作業です。

人材要件を定義する際には、単に「営業経験3年以上」といった表面的なスキルや経験(What)だけをリストアップするのでは不十分です。タレントアクイジションでは、より深く、その人物が持つ能力や行動特性(How)、そして価値観や志向性(Why)にまで踏み込んで定義します。

- スキル・経験(Must/Want):業務遂行に必須のスキル(Must)と、あれば尚良いスキル(Want)を明確に区別します。

- コンピテンシー(行動特性):自社で高い成果を上げている社員(ハイパフォーマー)に共通する行動特性は何かを分析し、モデル化します。(例:主体性、課題解決能力、チームワークなど)

- カルチャーフィット:自社の企業文化や価値観に共感し、組織にスムーズに溶け込める人物像を定義します。(例:挑戦を歓迎する文化、協調性を重んじる文化など)

これらの要件を基に、ターゲットとなる具体的な人物像、いわゆる「採用ペルソナ」を作成します。ペルソナには、年齢、経歴、スキルだけでなく、その人物が抱える悩み、情報収集の方法、キャリアに対する考え方など、パーソナリティが感じられるレベルまで詳細な設定を行うことが理想です。明確なペルソナがあることで、採用メッセージの響き方が格段に変わり、採用チャネルの選定も容易になります。

③ タレントプールを構築する

人材要件が定義できたら、次はその要件に合致する可能性のある候補者の情報を集め、データベース化する「タレントプール」の構築に着手します。タレントプールは、自社独自の未来の採用候補者リストであり、タレントアクイジション戦略の核となる資産です。

タレントプールの候補者ソースは多岐にわたります。

- 過去の応募者:惜しくも採用には至らなかったが、優秀だった候補者。

- リファラル(社員紹介):社員から紹介された友人・知人。

- イベント参加者:自社が開催したセミナーやミートアップの参加者。

- ダイレクトリクルーティング:スカウト媒体などで「気になる」と登録した候補者。

- SNSでのつながり:LinkedInやXなどで接点を持った人物。

- アルムナイ(退職者):円満退社した元社員。

これらの候補者情報を、Excelなどで簡易的に管理することも可能ですが、候補者数が増えてくると管理が煩雑になります。そのため、多くの企業ではATS(採用管理システム)を導入し、候補者の属性、スキル、接触履歴、評価などを一元管理しています。

重要なのは、リストを作るだけで終わらせないことです。タレントプールは、定期的に情報を更新し、候補者のステータス(例:「情報提供中」「カジュアル面談済み」など)を管理することで、初めて生きたデータベースとなります。

④ 候補者と継続的な関係を築く

タレントプールは、ただ候補者をストックしておくだけの場所ではありません。その真価は、プール内の候補者と長期的かつ継続的なコミュニケーションを通じて、良好な関係を築く(ナーチャリングする)ことで発揮されます。目的は、候補者に自社のことを忘れさせず、少しずつ興味・関心を高めてもらい、「転職するなら、あの会社が第一候補だ」と思ってもらうことです。

一方的な求人情報の送りつけは、関係構築の観点からは逆効果になりかねません。候補者にとって「有益」で「特別感」のある情報提供を心がけることが重要です。

- ニュースレターの配信:会社の最新情報、業界のトレンド、社員インタビューなどを定期的に届けます。

- 限定イベントへの招待:タレントプール登録者限定の勉強会や座談会に招待し、特別な接点を提供します。

- カジュアル面談の実施:選考とは関係ない、情報交換を目的としたカジュアルな面談をオファーします。現場の社員と話す機会を設けるのも効果的です。

- パーソナライズされた連絡:候補者の経歴や興味に合わせて、「〇〇さんのご経験に合いそうな新しいプロジェクトが始まりました」といった個別の連絡を行います。

こうした地道な活動を通じて、企業と候補者の間に信頼関係が生まれ、いざ採用ニーズが発生した際に、スムーズな選考へとつなげることができます。

⑤ 採用活動を実行し効果測定を行う

最終ステップとして、具体的な採用ニーズが発生した際に、タレントプールやその他のチャネルを通じて採用活動を実行し、その成果を測定・改善していきます。

採用プロセスにおいては、候補者体験(Candidate Experience)を最高のものにすることを常に意識します。スピーディーで丁寧な連絡、質の高い面接、誠実なフィードバックなど、候補者が「この会社は人を大切にしている」と感じられるような対応を徹底します。

採用が決定した後も、タレントアクイジションの活動は終わりません。入社後のオンボーディングを成功させ、採用した人材が早期に活躍し、組織に定着するところまで責任を持ちます。

そして最も重要なのが、一連の活動の成果をデータに基づいて振り返ることです。以下のようなKPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に効果測定を行います。

- タレントプールからの採用決定数・決定率

- 採用チャネルごとの費用対効果(ROI)

- 選考プロセスにおける各段階の通過率

- 内定承諾率、内定辞退の理由

- 採用した人材の入社後定着率、パフォーマンス評価

これらのデータを分析し、「どのチャネルが効果的だったか」「選考プロセスのどこに課題があるか」などを明らかにします。そして、その分析結果を基に、次の採用戦略を改善していく。このPDCAサイクルを回し続けることが、タレントアクイジションを継続的に成功させるための鍵となります。

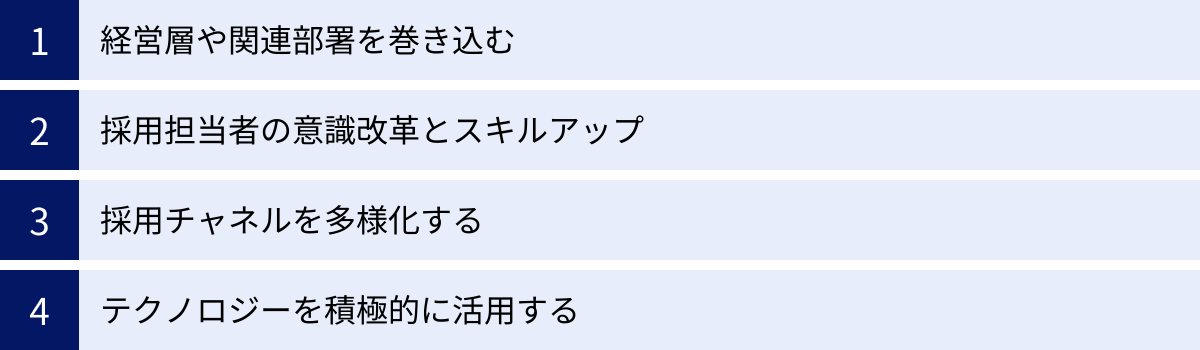

タレントアクイジションを成功させるポイント

タレントアクイジションの導入ステップを理解した上で、その取り組みを形骸化させず、真に企業の成長に貢献させるためには、いくつかの重要な成功要因が存在します。ここでは、タレントアクイジションを成功に導くための4つのポイントを解説します。

経営層や関連部署を巻き込む

タレントアクイジションは、人事・採用部門だけで完結する活動ではありません。その本質は経営戦略と一体であり、全社的な取り組みとして推進することが成功の絶対条件です。

まず、経営層の深い理解と強力なコミットメントが不可欠です。タレントアクイジションは短期的な成果が出にくく、採用ブランディングやツール導入など初期投資も必要となります。経営層がその戦略的重要性を理解し、「未来への投資」として忍耐強く支援する姿勢がなければ、活動はすぐに頓挫してしまいます。そのためには、採用担当者が経営層に対して、採用市場の現状、タレントアクイジションの必要性、期待される効果などをデータに基づいて粘り強く説明し、味方につける努力が求められます。

次に、現場の管理職や社員の協力も欠かせません。例えば、人材要件を定義する際には、現場でどのようなスキルや人物が本当に必要とされているのか、管理職からのインプットが不可欠です。また、リファラル採用を活性化させるためには、全社員が自社の魅力を理解し、積極的に知人を紹介したいと思えるような文化醸成が必要です。面接官として協力してもらう際にも、候補者体験の重要性を理解してもらい、候補者の魅力を引き出す質の高い面接を実践してもらう必要があります。

さらに、広報・マーケティング部門との連携は、採用ブランディングを成功させる上で極めて重要です。企業の公式な情報発信と採用に関する情報発信のトーン&マナーを統一し、一貫したブランドイメージを構築します。マーケティング部門が持つコンテンツ制作やSNS運用のノウハウは、採用マーケティングにおいても大いに役立ちます。

このように、タレントアクイジションを「自分ごと」として捉える協力者を社内に増やしていくことが、成功への推進力となります。

採用担当者の意識改革とスキルアップ

タレントアクイジションの実行部隊である採用担当者自身の変革も、成功のための重要な要素です。従来の採用業務のように、受け身でオペレーションをこなすだけの「事務担当者」から、能動的に戦略を考え、実行する「ビジネスパートナー」へと意識を改革する必要があります。

採用担当者は、自社の「顔」であり、「伝道師」です。候補者と最初に接する存在として、自社の事業内容、ビジョン、文化、そして働くことの魅力を、自分の言葉で熱意をもって語れなければなりません。そのためには、日頃から社内の様々な情報にアンテナを張り、経営や事業に対する理解を深め続ける姿勢が求められます。

また、意識改革だけでなく、具体的なスキルアップも不可欠です。前述の通り、タレントアクイジションにはマーケティング、データ分析、ブランディングといった専門的なスキルが要求されます。これらのスキルを習得するために、会社として研修機会を提供したり、外部セミナーへの参加を奨励したりといった投資が必要です。担当者自身も、書籍やオンライン学習などを通じて、常に新しい知識やノウハウを学び続ける自己研鑽の努力が求められます。

採用担当者がプロフェッショナルとして成長し、自信を持って戦略的な活動を推進できることが、タレントアクイジションの質を大きく左右します。

採用チャネルを多様化する

ターゲットとなる優秀な人材は、もはや一つの場所に集まっているわけではありません。彼らは様々なプラットフォームやコミュニティに分散しています。そのため、従来の求人広告や人材紹介といった単一のチャネルに依存するのではなく、ターゲット人材の特性に合わせて採用チャネルを戦略的に多様化させることが重要です。

まず、「攻め」の採用チャネルを積極的に開拓します。ダイレクトリクルーティング媒体に登録し、自ら候補者を探しに行く。LinkedInなどのビジネスSNSを活用し、キーパーソンとネットワークを築く。ターゲット層が集まる技術カンファレンスや勉強会にスポンサーとして参加し、自社のエンジニアが登壇する機会を作る。こうした能動的なアプローチは、転職潜在層との貴重な接点を生み出します。

同時に、自社の資産となるチャネルを育てることも大切です。リファラル採用は、社員のエンゲージメントが高ければ、質の高い人材を低コストで獲得できる非常に有効な手段です。紹介制度を整備し、成功事例を社内で共有するなど、活性化のための仕組みづくりに取り組みます。また、採用オウンドメディアを立ち上げ、継続的に価値ある情報を発信することで、企業のファンを増やし、将来的な応募者へと育てていくことができます。

重要なのは、やみくもにチャネルを広げるのではなく、各チャネルの成果をデータで検証することです。「どのチャネルから応募した人材のパフォーマンスが高いか」「チャネルごとの採用単価はいくらか」などを分析し、ROI(投資対効果)の高いチャネルにリソースを集中させていくことで、採用活動全体の効率と効果を最大化できます。

テクノロジーを積極的に活用する

タレントアクイジションの業務は、候補者情報の管理、コミュニケーション、データ分析など多岐にわたり、非常に煩雑です。これらの業務をすべて手作業で行うには限界があり、非効率であるだけでなく、ミスや対応漏れの原因にもなります。

そこで、採用関連のテクノロジー(HRテック)を積極的に活用し、業務を効率化・自動化することが成功のポイントとなります。テクノロジーの活用により、採用担当者は煩雑な事務作業から解放され、候補者との対話や戦略立案といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

代表的なツールとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 採用管理システム(ATS):応募者情報の一元管理、選考進捗の可視化、面接日程の自動調整、タレントプールの管理など、採用業務全般を効率化します。

- ダイレクトリクルーティングツール:膨大なデータベースから自社の要件に合う人材を検索し、スカウトメールを配信できます。

- 採用マーケティングツール:採用サイトの作成、求人情報の多媒体への一括掲載、Web面接の設定などが可能です。

- データ分析ツール:採用に関する各種データを集計・分析し、ダッシュボードで可視化することで、迅速な意思決定を支援します。

これらのツールを導入する際には、自社の採用課題や規模に合ったものを選ぶことが重要です。テクノロジーを単なる「道具」としてではなく、「戦略的パートナー」として位置づけ、その機能を最大限に活用することで、タレントアクイジションのレベルを一段階引き上げることができます。

タレントアクイジションに役立つツール

タレントアクイジションを効率的かつ効果的に推進するためには、テクノロジーの活用が不可欠です。ここでは、タレントアクイジションの各プロセスで役立つ代表的なツールを、「採用管理システム(ATS)」「タレントマネジメントシステム」「ダイレクトリクルーティングツール」の3つのカテゴリに分けて紹介します。

採用管理システム(ATS)

採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、応募者情報の管理、選考プロセスの進捗管理、候補者とのコミュニケーションなどを一元化し、採用業務全般を効率化するツールです。タレントプールの構築と管理においても中心的な役割を果たします。

HERP Hire

スクラム採用(全社員で採用に取り組むこと)を支援する思想で設計されているのが大きな特徴です。SlackやChatworkなどのビジネスチャットツールとシームレスに連携でき、現場社員が日常的に使うツール上で候補者情報の確認や評価を行えるため、採用プロセスへの巻き込みが容易になります。複数の求人媒体からの応募情報を自動で集約し、一元管理できるため、担当者の工数を大幅に削減します。リファラル採用を促進する機能も充実しており、全社一丸となった採用活動を実現したい企業に適しています。

(参照:株式会社HERP公式サイト)

Talentio

「候補者体験(Candidate Experience)の向上」を重視して設計された、シンプルで直感的なUIが特徴のATSです。洗練されたデザインの採用サイトを簡単に作成できる機能や、候補者とのやり取りをスムーズに行うための機能を備えています。求人票の作成・管理から応募者対応、分析レポートの作成まで、採用に関わる一連の業務をワンストップで管理可能です。特に、スタートアップやIT企業など、デザイン性や候補者への丁寧な対応を重視する企業に支持されています。

(参照:Talentio株式会社公式サイト)

MyRefer

リファラル採用(社員紹介採用)に特化したクラウドサービスです。社員がスマートフォンアプリを通じて、手軽に友人・知人に自社の求人を紹介できる仕組みを提供します。誰が誰を紹介し、選考がどの段階にあるのかを可視化できるため、紹介状況の管理が容易になります。また、インセンティブの管理や、社員への協力依頼を促進する社内広報機能も備わっており、リファラル採用を制度として本格的に導入・活性化させたい企業に最適なツールです。タレントプール機能も搭載されており、紹介された人材を将来の候補者として管理することも可能です。

(参照:株式会社MyRefer公式サイト)

タレントマネジメントシステム

タレントマネジメントシステムは、社員のスキル、経歴、評価、異動履歴といった人材情報を一元管理・可視化し、戦略的な人材配置や育成、評価に活用するためのシステムです。既存社員のデータを分析することで、自社で活躍する人材の傾向を把握し、タレントアクイジションにおける人材要件定義の精度を高めるのに役立ちます。

カオナビ

社員の顔写真がアイコンとして並ぶ、直感的で視覚的なインターフェースが最大の特徴です。人材データベース機能を中心に、評価ワークフローの管理、アンケート、社員プロファイルなど、多彩な機能を備えています。社員一人ひとりの個性やスキル、キャリア志向などを可視化することで、経営者や管理職が戦略的な人材配置や抜擢を検討しやすくなります。「顔と名前が一致しない」といった規模の企業でも、個々の才能を活かした組織作りを支援します。

(参照:株式会社カオナビ公式サイト)

タレントパレット

科学的人事戦略をコンセプトに、人材データの分析機能に強みを持つシステムです。人材データとマーケティング思考を掛け合わせ、データの収集・蓄積から分析、活用までをワンストップで実現します。社員のスキルや適性、エンゲージメントなどを多角的に分析し、退職予測やハイパフォーマー分析、最適な人員配置のシミュレーションなどが可能です。データドリブンな人事戦略を推進したい企業にとって強力なツールとなります。

(参照:株式会社プラスアルファ・コンサルティング公式サイト)

HRBrain

人事評価プロセスの効率化から、人材データの活用、組織診断までをシームレスに連携させたクラウドサービスです。目標管理制度(MBOやOKR)の運用支援や、1on1ミーティングの記録・管理など、従業員のパフォーマンス向上とエンゲージメント向上を支援する機能が充実しています。蓄積された評価データやスキル情報を基に、個々の才能を活かした育成計画やキャリア開発につなげることができます。

(参照:株式会社HRBrain公式サイト)

ダイレクトリクルーティングツール

ダイレクトリクルーティングツールは、サービスが保有する膨大な人材データベースに企業が直接アクセスし、求める要件に合致する候補者にスカウトメールを送ることができるサービスです。転職潜在層へアプローチする「攻め」の採用に不可欠なツールです。

ビズリーチ

管理職や専門職といった、即戦力となるハイクラス人材に特化した国内最大級のダイレクトリクルーティングサービスです。年収や役職などの条件でデータベースを検索し、優秀な人材に直接アプローチできます。企業が直接スカウトを送るだけでなく、登録しているヘッドハンターを通じてアプローチすることも可能です。経営幹部や事業責任者、特定分野の専門家など、希少性の高い人材の採用を目指す場合に特に有効です。

(参照:株式会社ビズリーチ公式サイト)

dodaダイレクト

転職サービス「doda」が保有する国内最大級の会員データベースに直接アクセスできるサービスです。登録者数が非常に多く、若手からベテランまで、また幅広い職種・業種の候補者が登録しているため、多様な採用ニーズに対応できます。AIが企業の求める人材要件に合った候補者を推薦する機能や、効率的にスカウトメールを配信するための機能が充実しており、採用担当者の工数を削減しながら多くの候補者にアプローチしたい場合に適しています。

(参照:パーソルキャリア株式会社公式サイト)

Wantedly

給与や待遇といった条件面ではなく、企業のビジョンやミッション、事業のやりがいといった「想い」でマッチングを図るビジネスSNSです。特に20代〜30代の若手層やエンジニア、デザイナーなどのクリエイティブ職のユーザーが多く登録しています。企業はブログ形式で自社の魅力を発信し、共感したユーザーからの応募を待ったり、「話を聞きに行きたい」というボタンからカジュアルな面談を設定したりできます。採用ブランディングと採用活動を同時に行えるプラットフォームです。

(参照:ウォンテッドリー株式会社公式サイト)

まとめ

本記事では、現代の採用市場でますます重要性を増している「タレントアクイジション」について、その定義から従来型の採用との違い、メリット・デメリット、具体的な導入ステップ、そして成功のポイントまで、多角的に解説してきました。

タレントアクイジションは、単なる新しい採用手法や流行りの言葉ではありません。それは、企業の持続的な成長を人材の側面から支える、経営そのものと不可分な戦略的活動です。労働人口が減少し、優秀な人材の獲得競争が激化する現代において、もはや従来型の「待ち」の採用スタイルだけでは、企業の未来を築くことは困難です。

自社の経営戦略と深く連動させ、将来必要となる人材を能動的かつ計画的に獲得していく。転職市場にはいない優秀な潜在層にまでアプローチし、長期的な関係を築くことで自社のファンになってもらう。こうした戦略的・能動的な「攻め」のタレントアクイジションへの転換は、これからの企業にとって避けては通れない道と言えるでしょう。

もちろん、タレントアクイジションの導入には、短期的な成果が出にくい、専門的なスキルやノウハウが必要になるといった課題も伴います。しかし、経営層や関連部署を巻き込み、テクノロジーを積極的に活用しながら全社一丸となって取り組むことで、そのデメリットを上回る大きなメリットを享受できます。経営戦略と連動した人材の獲得、採用ブランディングの強化、そして採用ミスマッチの低減は、企業の競争力を根本から強化する強力なドライバーとなるはずです。

この記事が、皆様の会社の採用活動を、単なる「作業」から未来を創造する「戦略」へと進化させるための一助となれば幸いです。まずは自社の経営戦略と現状の採用活動を照らし合わせ、できることから一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。