現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長するためには、優秀な人材の確保が不可欠です。しかし、少子高齢化による労働人口の減少や働き方の多様化により、企業間の人材獲得競争は激化の一途をたどっています。このような状況下で、従来の採用手法だけでは、自社にマッチした人材を惹きつけ、確保することが困難になりつつあります。そこで今、多くの企業が注目しているのが「採用ブランディング」という考え方です。

本記事では、採用ブランディングの基本的な概念から、注目される背景、具体的な進め方、成功のポイントまでを網羅的に解説します。採用活動に課題を感じている経営者や人事担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社の採用力を強化するための第一歩を踏み出してください。

目次

採用ブランディングとは

採用ブランディングとは、企業が自社の魅力や価値観をターゲットとなる求職者(候補者)に伝え、「この会社で働きたい」というポジティブなイメージを醸成し、共感を呼ぶための一連の戦略的な活動を指します。単に求人情報を公開するだけでなく、企業のビジョン、文化、働く環境、社員の姿といった無形の価値を計画的に発信し、候補者にとって「選ばれる企業」になることを目指す取り組みです。

この活動の根幹にあるのは、「ブランディング」の考え方です。ブランディングと聞くと、商品やサービスのマーケティングを連想するかもしれませんが、その本質は「他との違いを明確にし、独自の価値を認識してもらうこと」にあります。採用ブランディングは、この考え方を「採用」の領域に応用したものです。つまり、「自社という”働く場所”を一つのブランドとして捉え、その価値を高めていく活動」と言い換えることができます。

採用ブランディングの目的は、大きく分けて2つあります。

一つ目は、「応募の質と量の向上」です。企業の魅力が明確に伝わることで、自社の価値観や文化に共感する、親和性の高い候補者からの応募が増加します。これは、やみくもに応募者を集めるのではなく、自社にフィットする可能性の高い人材を惹きつける「惹きつけ(Attract)」のフェーズを強化するものです。結果として、採用のミスマッチが減り、選考プロセスも効率化されます。

二つ目は、「入社意欲の醸成と定着率の向上」です。選考過程を通じて、候補者は企業のリアルな姿に触れ、理解を深めていきます。一貫した情報発信によって入社前後のギャップが少なくなれば、内定辞退のリスクを低減できます。さらに、入社後も従業員が自社のブランドに誇りを持ち、エンゲージメント高く働き続けることで、離職率の低下、すなわち定着率の向上にも繋がります。

採用ブランディングで発信する情報は、給与や福利厚生といった待遇面だけではありません。むしろ、「どのような目的(Mission)のために事業を行っているのか」「どのような未来(Vision)を目指しているのか」「どのような価値観(Value)を大切にしているのか」といった、企業の根幹をなす理念や、独自の社風、社員の成長環境、社会への貢献度など、目に見えにくい「情緒的価値」を伝えることが極めて重要です。

なぜなら、現代の求職者、特に若年層は、単に条件の良い会社を選ぶのではなく、「自分の価値観と合うか」「やりがいを感じられるか」「成長できるか」といった点を重視する傾向が強まっているからです。こうしたニーズに応えるためには、企業側が自社のアイデンティティを明確にし、それを魅力的なストーリーとして語る必要があります。

具体的な活動としては、採用サイトやオウンドメディアでの情報発信、SNSを通じた日常の様子の公開、社員インタビュー記事の作成、採用イベントの開催などが挙げられます。重要なのは、これらの活動が場当たり的になるのではなく、設定した採用ターゲットとブランドコンセプトに基づき、一貫性のあるメッセージを継続的に発信し続けることです。

この記事を読み進めることで、採用ブランディングがなぜ今必要なのか、そして自社で実践するためには具体的に何をすればよいのか、その全体像を深く理解できるでしょう。

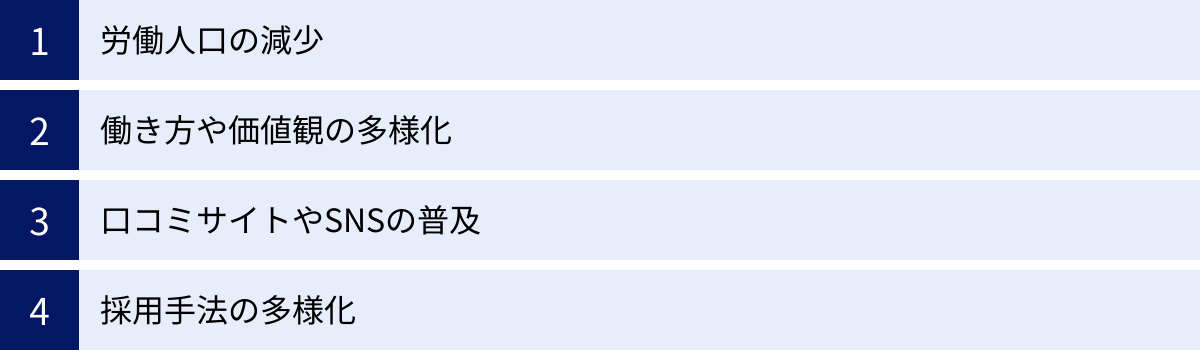

採用ブランディングが注目される背景

なぜ今、これほどまでに採用ブランディングが重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、日本の労働市場や社会構造の大きな変化が関係しています。ここでは、採用ブランディングが注目される4つの主要な背景について、それぞれ詳しく解説します。

労働人口の減少

採用ブランディングが不可欠となった最も根本的な要因は、日本の生産年齢人口(15〜64歳)の減少です。総務省統計局の「労働力調査」によると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局 労働力調査)

労働市場において、働き手の数が減るということは、企業側から見れば「採用できる候補者の母数が減る」ことを意味します。かつてのように、求人広告を出せば多くの応募者が集まる「買い手市場」は終わりを告げ、現代は求職者が企業を選ぶ「売り手市場」へと完全にシフトしました。

この状況は、企業間の人材獲得競争を激化させています。特に、高い専門性を持つITエンジニアや、将来の組織を担う若手優秀層などは、複数の企業から内定を得ることも珍しくありません。このような環境下で、他社と同じような求人情報を提示しているだけでは、候補者の目に留まることすら難しくなっています。

そこで企業は、給与や待遇といった「条件」での差別化だけでなく、「この会社で働くこと自体の魅力」を伝え、候補者から選ばれる理由を明確に打ち出す必要に迫られています。これが採用ブランディングです。自社のビジョンや文化、働きがいといった独自の価値を積極的に発信し、「数ある選択肢の中から、ぜひこの会社を選びたい」と思わせる強い引力を生み出すことが、厳しい採用競争を勝ち抜くための鍵となるのです。労働人口の減少というマクロな環境変化が、企業に「待ち」の採用から「攻め」の採用ブランディングへの転換を促していると言えます。

働き方や価値観の多様化

終身雇用や年功序列といった日本的雇用システムが揺らぎ、人々のキャリア観や仕事に対する価値観は劇的に多様化しました。かつては「安定した大企業で定年まで働く」ことが一つの理想とされていましたが、現代の求職者、特にミレニアル世代やZ世代と呼ばれる若者たちは、異なる価値観を持っています。

彼らが企業選びで重視する要素は、以下のように多岐にわたります。

- 自己成長の実感: スキルアップできる環境か、挑戦的な仕事に関われるか。

- ワークライフバランス: プライベートの時間を確保できるか、柔軟な働き方(リモートワーク、フレックスタイム)が可能か。

- 社会貢献性: 企業の事業が社会にどのような良い影響を与えているか。

- 心理的安全性: オープンなコミュニケーションが取れるか、失敗を許容する文化があるか。

- 共感できるビジョン: 企業の目指す方向性や理念に共感できるか。

このように、金銭的な報酬だけでなく、精神的な充足感や自己実現を求める傾向が強まっています。 企業側は、こうした多様な価値観に応える魅力を提示しなければ、優秀な人材を惹きつけることはできません。

採用ブランディングは、こうした多様な「働く動機」に応えるための強力なツールとなります。例えば、「スキルアップを重視する候補者」には研修制度の充実ぶりや挑戦的なプロジェクト事例を、「社会貢献を重視する候補者」には自社の事業が社会課題をどう解決しているかのストーリーを、それぞれターゲットに合わせて発信します。

自社のどの部分が、どのような価値観を持つ人材に響くのかを戦略的に考え、多角的な魅力を発信することで、画一的なメッセージでは届かなかった層にもアプローチできるようになります。働き方の選択肢が増え、個人の価値観が尊重される時代だからこそ、自社の「らしさ」を明確に打ち出す採用ブランディングが不可欠なのです。

口コミサイトやSNSの普及

インターネットとスマートフォンの普及は、情報の流れを根底から変えました。特に採用活動において、企業の口コミサイトやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が与える影響は計り知れません。

かつて、求職者が企業の情報を得る手段は、会社説明会や公式ウェブサイト、求人広告など、企業側がコントロールできる範囲に限られていました。しかし現在では、候補者は応募前に企業の口コミサイトをチェックし、現役社員や元社員の「生の声」を確認するのが当たり前になっています。また、X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSで企業名や社員名を検索し、リアルな評判を探ることも容易です。

これにより、企業情報の透明性は飛躍的に高まりました。 企業がどれだけ美辞麗句を並べた採用サイトを作っても、口コミサイトで「書いてあることと実態が違う」という書き込みがあれば、その魅力は半減してしまいます。もはや、企業側が情報発信を完全にコントロールすることは不可能なのです。

この状況は、企業にとって大きな脅威であると同時に、チャンスでもあります。ネガティブな情報が拡散しやすい一方で、ポジティブな情報も同様に広がりやすいからです。そこで重要になるのが、採用ブランディングを通じた「能動的な情報発信」です。

企業自らが、SNSなどを活用して日々のオフィスの様子や社員の活動、社内イベントの雰囲気などをオープンに発信する。社員インタビューを通じて、仕事のやりがいや大変なこと、チームの文化などをリアルに語ってもらう。こうした地道な活動を通じて、信頼できる情報源としての「公式の評判」を積み上げていくのです。

このようにして形成されたポジティブなブランドイメージは、万が一ネガティブな口コミが書かれた際の「防波堤」にもなります。普段から企業の誠実な姿勢が伝わっていれば、一つのネガティブな意見に候補者が左右されにくくなります。情報の民主化が進んだ現代において、受け身で評価されるのを待つのではなく、自ら積極的にブランドを構築し、コミュニケーションを図っていく採用ブランディングの重要性はますます高まっています。

採用手法の多様化

かつての採用活動は、新卒一括採用に代表されるように、求人媒体への広告出稿や合同説明会への出展が中心でした。しかし現在では、採用手法は驚くほど多様化しています。

| 採用手法 | 概要 |

|---|---|

| ダイレクトリクルーティング | 企業がデータベースなどから候補者を直接探し、アプローチする手法。 |

| リファラル採用 | 社員に知人や友人を紹介してもらう手法。 |

| SNS採用 | XやLinkedInなどを活用し、情報発信や候補者との交流を行う手法。 |

| オウンドメディアリクルーティング | 自社のブログやメディアで情報を発信し、応募に繋げる手法。 |

| 採用イベント | 自社でセミナーや交流会を開催し、候補者と直接接点を持つ手法。 |

これらの新しい手法は、企業が潜在的な候補者層(まだ転職を具体的に考えていない層)にもアプローチできるというメリットがあります。しかし、ただやみくもにダイレクトメッセージを送ったり、SNSアカウントを開設したりするだけでは効果は期待できません。

なぜなら、これらの手法が成功するかどうかは、「そもそも自社に興味を持ってもらえるか」という点にかかっているからです。見ず知らずの企業から突然アプローチされても、その企業に何の魅力も感じなければ、候補者は見向きもしないでしょう。

ここで採用ブランディングが活きてきます。日頃からオウンドメディアやSNSで自社の魅力や価値観を発信し、一定の認知度や好意的なイメージが形成されていれば、ダイレクトリクルーティングでアプローチした際の返信率は格段に上がります。リファラル採用においても、社員が自社に誇りを持ち、その魅力を友人に自信を持って語れる状態でなければ、制度はうまく機能しません。

つまり、採用ブランディングは、これら多様な採用手法の効果を最大化するための「土台」となる活動なのです。強力なブランドが確立されていれば、どの採用チャネルを使っても候補者からのポジティブな反応を得やすくなります。逆に、ブランドが脆弱なまま新しい手法に手を出しても、時間とコストを浪費するだけで終わってしまう可能性が高いのです。採用チャネルの選択肢が増えたからこそ、その全ての基盤となる採用ブランドの構築が、これまで以上に重要になっています。

採用ブランディングと関連用語との違い

採用ブランディングについて理解を深める上で、しばしば混同されがちな関連用語との違いを明確にしておくことが重要です。ここでは、「採用マーケティング」「採用広報」「企業ブランディング」「RPO」との違いをそれぞれ解説します。これらの関係性を正しく把握することで、採用ブランディングの立ち位置と役割がより明確になります。

| 用語 | 目的 | 対象 | 時間軸 | 主な活動 |

|---|---|---|---|---|

| 採用ブランディング | 認知・共感の獲得、働く場としての魅力向上 | 潜在層を含む全候補者 | 長期的・継続的 | コンセプト設計、世界観構築、一貫したメッセージ発信 |

| 採用マーケティング | 応募・選考への誘導、短期的な成果 | 顕在層(転職・就職活動中) | 短期的・戦術的 | データ分析、広告運用、選考プロセス改善、効果測定 |

| 採用広報 | 情報の伝達・発信 | 候補者、関係者 | 中期的 | 採用サイト更新、プレスリリース、SNS投稿、イベント告知 |

| 企業ブランディング | 企業全体の価値向上、信頼獲得 | 顧客、株主、社会、従業員など | 超長期的 | CI/VI策定、IR活動、CSR活動、商品・サービス開発 |

| RPO(採用代行) | 採用業務の効率化・実行支援 | (委託された業務範囲) | 契約期間内 | 募集、スカウト、面接調整などの実務代行 |

採用マーケティングとの違い

採用ブランディングと採用マーケティングは、密接に関連し合っていますが、その目的と時間軸に大きな違いがあります。

採用ブランディングは、「好きになってもらう」ための長期的な活動です。企業の理念や文化といった情緒的な価値を伝え、候補者の心の中に「この会社は魅力的だ」「ここで働いてみたい」というポジティブなイメージを時間をかけて醸成していくことを目的とします。これは、ブランドのファン作りにも似ています。すぐに購入(応募)には至らなくても、将来的な選択肢として心に留めてもらうための土台作りです。

一方、採用マーケティングは、「応募してもらう」ための比較的短期的な戦術活動です。市場や候補者を分析し、どのチャネルで、どのようなメッセージを伝えれば応募に繋がるかを考え、実行・改善していく一連のプロセスを指します。具体的には、求人広告の効果測定、ダイレクトリクルーティングのターゲット選定とスカウト文面の最適化、選考プロセスの改善(エントリーフォームの簡略化など)といった、具体的な数値を追いかける活動が中心となります。

例えるなら、採用ブランディングが「畑を耕し、良い土壌を作ること」であるのに対し、採用マーケティングは「その土壌に種を蒔き、水や肥料を与えて収穫すること」と言えます。良い土壌(強力なブランド)がなければ、いくら種を蒔いても(マーケティング施策を行っても)良い作物は育ちません。逆に、良い土壌があっても種を蒔かなければ収穫には繋がりません。両者は車の両輪であり、採用ブランキディングという戦略的な土台の上に、採用マーケティングという戦術が展開される関係性にあるのです。

採用広報との違い

採用広報と採用ブランディングも混同されやすいですが、両者は「手段」と「戦略」という関係にあります。

採用広報は、採用に関する情報を「発信する」という行為そのものを指します。具体的には、採用サイトのニュースを更新する、SNSに投稿する、プレスリリースを配信する、会社説明会の資料を作成するといった、情報伝達のための具体的なアクションが採用広報です。

一方、採用ブランディングは、その採用広報の「上位概念」に位置します。単に情報を発信するだけでなく、「誰に(ターゲット)、何を(コンセプト)、どのように伝えて、どう思われたいのか(ブランドイメージ)」という大元の戦略を設計する活動です。採用ブランディングによって策定されたコンセプトやメッセージング戦略に基づいて、一貫性のある採用広報活動が展開されます。

例えば、採用サイトをリニューアルする場合、「サイトを新しくする」という行為自体は採用広報です。しかし、「当社の『挑戦を歓迎する文化』を伝えるために、若手社員が大規模プロジェクトに抜擢されたストーリーをメインコンテンツにし、デザインは先進的で洗練されたトーンにしよう」と考える部分は、採用ブランディングの領域です。

つまり、採用ブランディングが「設計図」であり、採用広報は「設計図に基づいて家を建てる大工仕事」に例えられます。設計図なしに家を建て始めると、ちぐはぐで魅力のない建物になってしまうように、採用ブランディングという戦略なしに採用広報を行っても、発信する情報に一貫性がなくなり、候補者に企業の魅力が正しく伝わらなくなってしまいます。

企業ブランディングとの違い

企業ブランディングと採用ブランディングは、対象とするステークホルダー(利害関係者)の範囲が異なります。

企業ブランディングは、非常に広範な活動です。その目的は、企業全体の価値を高め、社会的な信頼を獲得することにあります。対象となるステークホルダーは、商品やサービスの顧客、株主や投資家、取引先、地域社会、そして従業員や求職者など、企業に関わるすべての人々です。コーポレート・アイデンティティ(CI)の策定、IR(インベスター・リレーションズ)活動、CSR(企業の社会的責任)活動、広告宣伝活動など、事業活動のあらゆる側面が企業ブランディングに関わってきます。

これに対し、採用ブランディングは、企業ブランディングという大きな傘の下にある、特定の領域に特化した活動です。そのメインターゲットは、「求職者・潜在的な候補者」に絞られます。「働く場所」としての企業の魅力を最大化し、優秀な人材を惹きつけることを目的とします。

両者は密接に連携しています。強力な企業ブランド(例えば、革新的な製品で知られる、社会貢献活動に熱心であるなど)は、採用ブランデキングにおいて大きな追い風となります。逆に、採用ブランディングを通じて「社員を大切にする働きがいのある会社」という評判が広まれば、それが企業全体のイメージアップにも繋がり、商品やサービスの売上に好影響を与えることもあります。

採用ブランディングは、企業ブランドのメッセージを「働く」という文脈に翻訳し、候補者向けに最適化する活動と捉えることができます。両者の間に一貫性があることが極めて重要です。

RPO(採用代行)との違い

RPO(Recruitment Process Outsourcing:採用代行)と採用ブランディングは、目的も活動内容も全く異なります。

RPOは、採用に関わる業務プロセスの一部または全部を、外部の専門企業に委託するサービスです。これは「手段」であり、採用活動の「実行」をサポートするものです。例えば、母集団形成のためのスカウトメール送信、応募者対応、面接日程の調整、内定者フォローといった実務的な作業を代行してもらうことで、社内の採用担当者が企画や面接などのコア業務に集中できるようにすることを目的とします。

一方、採用ブランディングは、自社の魅力を定義し、発信していくための「戦略」そのものです。どのような企業イメージを構築したいか、どのような人材を惹きつけたいかを考え、そのためのコンセプトやメッセージを創り出す、企業の根幹に関わる活動です。この戦略立案の部分は、外部のコンサルティング会社に支援を依頼することはあっても、丸ごと委託する性質のものではありません。

関係性で言えば、まず企業自身が採用ブランディングによって「何を伝えるか」という戦略を固めます。その上で、そのメッセージを届けるための実務(例えば、ターゲットに合ったスカウトメールを大量に送るなど)を効率的に行うために、RPOサービスを利用する、という流れが考えられます。RPOはあくまで採用活動を効率化・高品質化するための「実行部隊」であり、その活動の方向性を決める羅針盤となるのが採用ブランディングです。

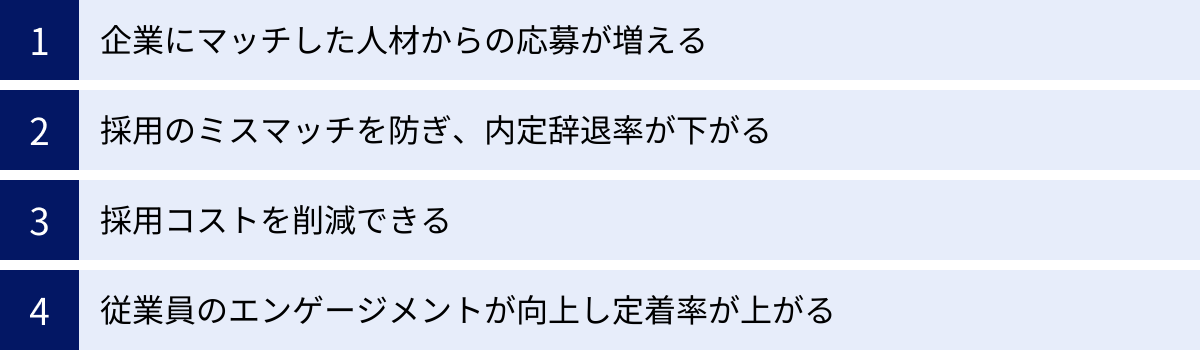

採用ブランディングに取り組むメリット

採用ブランディングは、時間と労力がかかる取り組みですが、成功すれば企業に計り知れない恩恵をもたらします。ここでは、採用ブランディングに取り組むことで得られる4つの主要なメリットについて、そのメカニズムとともに詳しく解説します。

企業にマッチした人材からの応募が増える

採用ブランディングに取り組む最大のメリットは、自社の価値観や文化に共感し、事業内容に強い関心を持つ、親和性の高い人材からの応募が増えることです。

従来の採用手法では、給与や勤務地といった「条件」が前面に出がちでした。そのため、応募者は集まるものの、「条件が良いから」という理由の人が多く、自社の理念や事業への理解が浅いケースも少なくありませんでした。結果として、選考過程で話が噛み合わなかったり、企業のカルチャーに合わないと判断されたりする候補者が多くなり、選考の効率が悪化する原因となっていました。

しかし、採用ブランディングを通じて、企業のミッション・ビジョン・バリューや、独自の社風、仕事のやりがい、社員の雰囲気などを継続的に発信すると、状況は一変します。これらの情報に触れた候補者は、「この会社の考え方が好きだ」「こういう環境で働きたい」「この事業に貢献したい」といった共感や憧れを抱いて応募してくれます。

このような候補者は、応募の段階で既に企業に対する深い理解と高い志望動機を持っています。そのため、面接での対話も深まりやすく、採用担当者や現場の面接官も「ぜひこの人と一緒に働きたい」と感じることが多くなります。

これは、単に応募の「量」を増やすのではなく、応募の「質」を劇的に向上させる効果があることを意味します。採用活動において最も重要なのは、最終的に何人の優秀な人材が入社してくれるかです。質の高い母集団が形成できれば、選考プロセス全体がスムーズに進み、採用成功の確率も格段に高まります。採用ブランディングは、こうした理想的な採用サイクルを生み出すための起点となるのです。

採用のミスマッチを防ぎ、内定辞退率が下がる

採用における大きな課題の一つが、「採用のミスマッチ」です。ミスマッチとは、入社前に候補者が抱いていたイメージと、入社後の実態との間にギャップが生じることを指します。これは、早期離職の最大の原因となり、企業と個人の双方にとって不幸な結果を招きます。

採用ブランディングは、このミスマッチを未然に防ぐ上で絶大な効果を発揮します。 なぜなら、採用ブランディングの本質は、企業の「リアルな姿」を伝えることにあるからです。良い面だけでなく、時には仕事の厳しさや組織が抱える課題といった側面も正直に伝えることで、候補者はより現実的な視点で企業を理解できます。

例えば、以下のような情報発信がミスマッチ防止に繋がります。

- 社員インタビュー: 華やかな成功体験だけでなく、困難を乗り越えた経験や失敗談も語ってもらう。

- 「一日の仕事」紹介: キラキラした部分だけでなく、地道な事務作業や泥臭い顧客対応の様子も伝える。

- オフィスの雰囲気: 活発に議論する様子だけでなく、静かに集中して作業する時間があることも見せる。

こうしたリアルな情報に触れることで、候補者は「自分はこの環境でやっていけそうか」「この厳しさを受け入れられるか」を、応募前や選考段階で自己判断できます。その結果、自社に合わないと感じた候補者は早い段階で選考を辞退し、逆に「それでもこの会社で挑戦したい」という覚悟を持った候補者が残ります。

このプロセスを経た内定者は、企業への理解度と納得度が非常に高いため、内定承諾に至る可能性も高まります。複数の企業から内定を得た場合でも、「この会社が一番自分らしさを発揮できそうだ」という強い確信があるため、安易に他社に流れることが少なくなります。これが、内定辞退率の低下に直結するのです。ミスマッチの防止は、採用活動の最終ゴールである「活躍・定着」を実現するための最も重要なステップと言えるでしょう。

採用コストを削減できる

採用活動には、求人広告費、人材紹介会社への成功報酬、合同説明会の出展料など、多額のコストがかかります。採用ブランディングは、中長期的に見てこれらの採用コストを大幅に削減する効果が期待できます。

コスト削減のメカニズムは、主に3つの側面に分けられます。

第一に、「広告費への依存度低下」です。採用ブランドが確立され、企業の知名度や評判が高まると、「待ち」の広告に頼らなくても、候補者の方から自社の採用サイトやSNSを訪れ、直接応募してくれるようになります(ダイレクト・リクルーティング)。また、社員が自社に誇りを持ち、知人や友人に紹介してくれるリファラル採用も活性化します。これらのチャネルからの採用が増えれば、高額な求人広告費や人材紹介手数料を削減できます。

第二に、「採用効率の向上」です。前述の通り、採用ブランディングによって自社にマッチした人材からの応募が増えるため、一人あたりの採用にかかる時間と労力が削減されます。書類選考や面接の通過率が上がり、採用担当者や面接官の工数が減ることで、人件費という見えにくいコストも抑制できます。

第三に、「離職率の低下による再採用コストの削減」です。採用のミスマッチが減り、入社後の定着率が向上すれば、欠員補充のための採用活動を行う必要がなくなります。一人の社員が早期離職した場合、その採用にかかったコストが全て無駄になるだけでなく、新たに採用するためのコストが再度発生します。定着率の向上は、この「負の採用サイクル」を断ち切る上で極めて重要です。

もちろん、採用ブランディングの立ち上げには初期投資(コンテンツ制作費やコンサルティング費用など)が必要な場合もあります。しかし、これは未来のコストを削減するための戦略的投資と捉えるべきです。一度強力なブランドが構築されれば、その資産は継続的に効果を発揮し、企業の採用活動を筋肉質でコスト効率の高いものへと変えてくれるでしょう。

従業員のエンゲージメントが向上し定着率が上がる

採用ブランディングの効果は、社外の候補者に対してだけではありません。実は、社内の従業員に対しても多大なプラスの影響を与え、エンゲージメントと定着率の向上に繋がります。

採用ブランディングのプロセスでは、自社の強みや魅力、存在意義を再定義し、言語化します。この過程で作成されたミッション・ビジョン・バリューや、社員の活躍を紹介するコンテンツは、既存の従業員にとっても「自分たちが働く会社は、こんなに素晴らしい目的と価値観を持っているのか」「同僚はこんなにすごい仕事をしているのか」と、自社への理解と誇りを再認識するきっかけとなります。

従業員が自社のブランドに共感し、誇りを持つようになると、以下のようなポジティブな変化が生まれます。

- エンゲージメントの向上: 自分の仕事が会社の大きな目標にどう貢献しているかを実感し、仕事へのモチベーションや熱意が高まります。

- 帰属意識の強化: 「この会社の一員であること」に喜びを感じ、組織への忠誠心が高まります。

- リファラル採用への協力: 自社の魅力を自信を持って友人に語れるようになり、積極的に人材を紹介してくれるようになります。

- ポジティブな情報発信: SNSなどで自社の活動について好意的に発信する「エバンジェリスト(伝道師)」となり、採用ブランディングを内側から後押ししてくれます。

このように、採用ブランディングは「インナーブランディング(社内向けのブランディング)」としての側面も持ち合わせています。社外に向けて発信される一貫した魅力的なメッセージは、社内の従業員の心にも響き、組織の一体感を醸成するのです。

従業員のエンゲージメントが高まれば、生産性の向上やサービスの質の向上といった事業面でのメリットも期待できます。そして何より、満足度の高い従業員は簡単に会社を辞めません。これが、定着率の向上に直結します。「外」に向けた採用ブランディングが、「内」の組織を強くし、その強くなった組織がさらに「外」の優秀な人材を惹きつける、という好循環が生まれるのです。

採用ブランディングに取り組むデメリット

採用ブランディングは多くのメリットをもたらす一方で、実践する上での課題や注意点も存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じておくことが、取り組みを成功させるための鍵となります。

成果が出るまでに時間がかかる

採用ブランディングにおける最大のデメリットであり、多くの企業が直面する壁が、成果を実感できるまでに相応の時間がかかるという点です。求人広告のように、出稿してすぐに多数の応募があるといった短期的な効果は期待できません。

ブランディングとは、人々の心の中に企業のポジティブなイメージを少しずつ、着実に築き上げていく活動です。候補者が企業の存在を認知し、発信される情報に繰り返し触れる中で徐々に興味を持ち、共感を深め、最終的に「この会社で働きたい」という応募アクションに至るまでには、数ヶ月から1年以上の期間を要することも珍しくありません。

この「時間差」は、特に短期的な採用目標の達成を迫られている人事担当者にとっては大きなプレッシャーとなります。また、経営層から「いつになったら効果が出るのか」「投資に見合っているのか」といった説明を求められる場面も出てくるでしょう。

【対策】

この課題を乗り越えるためには、まず関係者全員が「採用ブランディングは中長期的な投資である」という共通認識を持つことが不可欠です。取り組みを始める前に、経営層に対してその性質を十分に説明し、短期的な成果を求めないことへの合意を取り付けておく必要があります。

また、最終的な応募数や採用数だけでなく、プロセスにおける中間指標(KPI)を設定し、その進捗を可視化することも重要です。例えば、以下のような指標が考えられます。

- 認知度指標: 採用サイトのPV数、SNSアカウントのフォロワー数、指名検索(会社名での検索)数

- 興味・関心指標: 記事の読了率、動画の視聴時間、SNSでの「いいね」やコメント数

- 応募の質指標: スカウトメールの返信率、書類選考の通過率、面接官からの評価

これらのKPIを定期的に測定・報告することで、「ブランドの認知が着実に広がっている」「候補者の関心が高まっている」といったポジティブな変化を示すことができ、取り組みを継続するための社内的な理解と協力を得やすくなります。長期的なゴールを見据えつつ、短期的なマイルストーンを設けて進捗を確認していくアプローチが求められます。

全社的な協力が必要で担当者の負担が増える可能性がある

採用ブランディングは、人事部門や採用担当者だけで完結する活動ではありません。企業の本当の魅力を伝えるためには、経営層から現場の第一線で働く社員まで、全社的な巻き込みと協力が不可欠です。これが、二つ目の大きな課題となります。

例えば、以下のような場面で他部署の協力が必要になります。

- コンテンツ制作: 現場社員へのインタビューや取材、記事内容の事実確認(ファクトチェック)

- 情報発信: 社内イベントの様子を撮影させてもらう、SNSでの情報拡散に協力してもらう

- 戦略策定: 経営層へのヒアリングを通じて、企業のビジョンや今後の事業戦略を深く理解する

- 採用イベント: 現場社員に登壇してもらい、仕事のリアルを語ってもらう

しかし、他部署の社員はそれぞれ自身の通常業務を抱えており、採用活動への協力を依頼しても「忙しい」「面倒だ」と、非協力的であったり、後回しにされたりすることが少なくありません。また、経営層が採用の重要性を十分に理解しておらず、必要な予算やリソースを確保できないケースもあります。

こうした状況下で、採用担当者が一人で奮闘しようとすると、部署間の調整業務やコンテンツ制作の負担が過大になり、疲弊してしまう可能性があります。関係者の協力が得られないままでは、質の高いコンテンツを生み出すことはできず、採用ブランディングは形骸化してしまいます。

【対策】

この課題を克服するためには、まず経営層を強力な味方につけることが何よりも重要です。経営トップから「採用は最重要課題であり、全社で協力するように」という明確なメッセージを発信してもらうことで、各部署の協力姿勢は大きく変わります。そのためには、採用ブランディングが事業成長にどう貢献するのかを、データやロジックを用いて経営層に粘り強く説明する必要があります。

次に、現場社員に協力してもらうことのメリットを明確に伝えることも有効です。「採用に協力すれば、優秀な後輩が入ってきて自分たちの仕事が楽になる」「自分の仕事やチームの魅力を社外に発信する良い機会になる」といった点をアピールし、当事者意識を持ってもらう工夫が必要です。また、インタビューや取材にかかる時間を事前に明示したり、謝礼を用意したりするなど、協力してくれる社員への負担を最小限に抑え、感謝の意を示す配慮も欠かせません。

採用ブランディングのプロジェクトチームを正式に立ち上げ、各部署からキーパーソンに参加してもらうのも一つの手です。役割と責任を明確にすることで、協力体制を制度化し、担当者個人の負担を分散させることができます。全社を巻き込むための丁寧なコミュニケーションと仕組み作りが、このデメリットを乗り越える鍵となります。

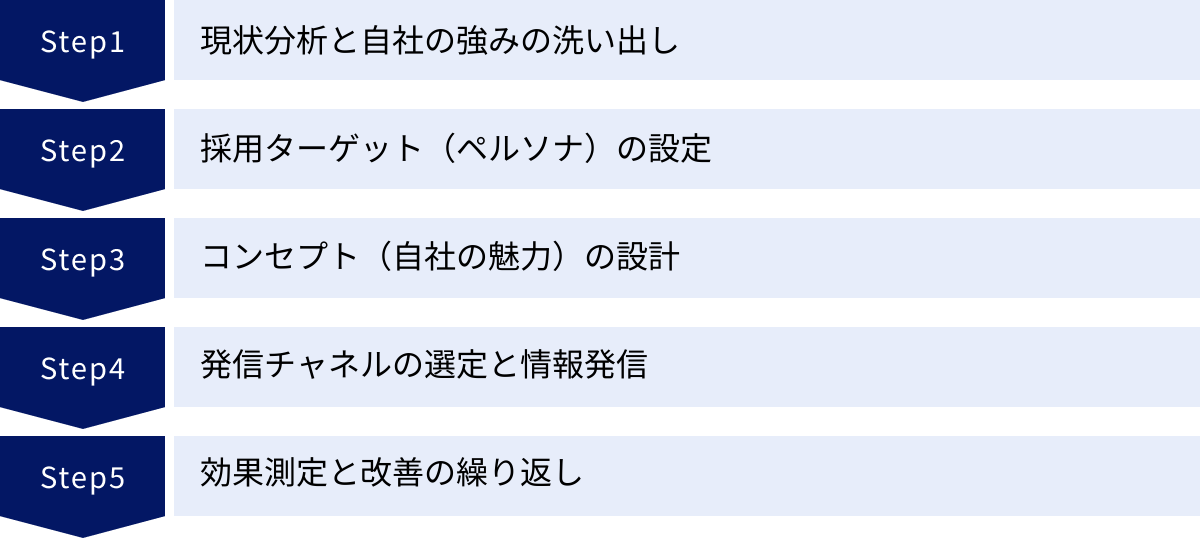

採用ブランディングの進め方5ステップ

採用ブランディングを成功させるためには、場当たり的に施策を行うのではなく、計画的かつ体系的に進めることが重要です。ここでは、多くの企業で実践されている基本的な5つのステップを紹介します。この流れに沿って進めることで、一貫性のある強力なブランドを構築できます。

① 現状分析と自社の強みの洗い出し

採用ブランディングの最初のステップは、自社の立ち位置を客観的に把握し、候補者にアピールできる「強み」や「魅力」の源泉を徹底的に洗い出すことです。自分たちのことを正しく理解していなければ、何を伝えればよいのかが分かりません。

このステップでは、主に以下の3つの視点から分析を行います。

- 自社分析(Company):

- 経営層へのヒアリング: 企業の理念(ミッション・ビジョン・バリュー)、創業の経緯、事業の将来性、求める人物像などを直接聞きます。企業の根幹となる思想を理解する上で最も重要です。

- 従業員アンケート・インタビュー: 「なぜこの会社に入社したのか」「仕事のやりがいは何か」「会社の好きなところ・改善してほしいところは何か」など、現場の生の声を集めます。特に、ハイパフォーマーやエンゲージメントの高い社員の意見は、自社の魅力の本質を捉える上で貴重なヒントになります。

- 各種データの分析: 従業員の平均年齢、勤続年数、離職率、男女比、福利厚生の利用率などの定量データを整理し、客観的な事実を把握します。

- 競合分析(Competitor):

- 採用競合の特定: 同じ職種の候補者を奪い合っている企業はどこか、候補者が自社と併願していそうな企業はどこかをリストアップします。

- 競合のメッセージ分析: 競合他社が採用サイトや求人広告で、どのようなメッセージ(強み、働きがい、ビジョンなど)を打ち出しているかを調査します。これにより、自社が差別化できるポイントが見えてきます。

- 候補者分析(Customer/Candidate):

- 採用データ分析: これまでの応募者の属性(年齢、経験、経由チャネルなど)や、選考辞退者、内定辞退者の理由を分析します。どこに課題があるのかを特定します。

- 市場調査: 転職市場のトレンドや、ターゲットとなる候補者が企業選びで何を重視しているのかを調査します。

これらの分析を通じて集めた情報を整理し、「自社らしさ」とは何か、「他社にはない独自の価値」は何かを多角的に洗い出します。 この段階で、後述するSWOT分析や3C分析といったフレームワークを活用すると、情報を体系的に整理しやすくなります。この現状分析の質が、後のステップ全体の成否を左右する非常に重要な工程です。

② 採用ターゲット(ペルソナ)の設定

次に、洗い出した自社の強みを「誰に」届けたいのかを明確にするため、採用したい具体的な人物像である「ペルソナ」を設定します。 ペルソナとは、年齢、性別、居住地といったデモグラフィック情報だけでなく、スキル、経験、価値観、キャリアプラン、情報収集の仕方、ライフスタイルといった心理的・行動的特徴までを詳細に設定した、架空の人物像のことです。

「20代の若手エンジニア」といった曖昧なターゲット設定では、発信するメッセージがぼやけてしまい、誰の心にも響きません。ペルソナを具体的に設定することで、チーム内で「〇〇さん(ペルソナの名前)なら、どんな情報が欲しいだろう?」「この表現は〇〇さんに響くだろうか?」といった共通の目線で議論できるようになり、メッセージの精度が格段に向上します。

【ペルソナ設定の項目例】

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、最終学歴、居住地、家族構成

- キャリア情報: 現職(業界、企業規模、職種)、役職、年収、得意なスキル、これまでの経験

- 価値観・目標: 仕事で重視すること(成長、安定、貢献など)、将来のキャリア目標、仕事への不満や悩み

- 情報収集行動: よく見るWebサイトやSNS、情報収集に使うデバイス、信頼する情報源

- プライベート: 趣味、休日の過ごし方

ペルソナを作成する際は、完全に空想で作り上げるのではなく、①の現状分析で得た情報や、実際に活躍している社員の姿を参考にすることが重要です。例えば、「当社のエースエンジニアであるAさんのような探究心と、新卒入社で成長著しいBさんのような素直さを併せ持った人物」といったように、実在の人物をモデルにすると、よりリアルで血の通ったペルソナが出来上がります。

職種や階層によって求める人物像は異なるため、複数のペルソナを作成することも有効です。このペルソナ設定が、次のコンセプト設計と、その後の情報発信の全ての基盤となります。

③ コンセプト(自社の魅力)の設計

現状分析で洗い出した「自社の強み」と、ペルソナ設定で明確にした「ターゲットのニーズ」を掛け合わせ、採用活動全体を貫く中核的なメッセージ、すなわち「採用コンセプト」を設計します。 採用コンセプトとは、「我々は、候補者にこういう会社だと思われたい」というブランドイメージを端的に表現した、スローガンのようなものです。

このコンセプトは、EVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案) という考え方に基づいて設計すると効果的です。EVPとは、「従業員がその企業で働くことによって得られる、金銭的・非金銭的な価値の総体」を指します。具体的には、以下の4つの要素から構成されることが多いです。

- 魅力的な仕事: 事業の社会貢献性、仕事のやりがい、挑戦的なプロジェクト

- 魅力的な組織: 企業のビジョン、尊敬できる仲間、風通しの良い社風

- 魅力的な機会: 成長できる環境、キャリアパスの多様性、スキルアップ支援

- 魅力的な報酬: 競争力のある給与、公正な評価制度、充実した福利厚生

①で洗い出した自社の強みをこれらの要素に分類し、②で設定したペルソナが最も魅力を感じるであろう価値は何かを考え、それらを組み合わせることで、独自のEVPを構築します。

【良い採用コンセプトの条件】

- 独自性があるか(Authentic): 他社が真似できない、自社ならではの魅力か。

- 魅力的か(Attractive): ターゲットであるペルソナの心に響くか。

- 信頼性があるか(Credible): 事実に基づいており、実現可能な約束か。

例えば、「最先端技術に触れながら、社会インフラを支えるやりがいを実感できる場所」「失敗を恐れず、誰もが事業創造に挑戦できるカルチャー」といったように、具体的で、働くことの価値が伝わる言葉に落とし込むことが重要です。このコンセプトが、今後のあらゆるクリエイティブ(採用サイト、動画、キャッチコピーなど)の判断基準となります。

④ 発信チャネルの選定と情報発信

採用コンセプトが固まったら、いよいよそれをターゲットに届けるための情報発信フェーズに入ります。ここでは、「どのチャネル(媒体)を使って、どのようなコンテンツを発信していくか」を計画し、実行します。

チャネル選定で最も重要なのは、②で設定したペルソナが日常的に接触しているメディアを選ぶことです。例えば、若手デザイナー向けのペルソナであれば、InstagramやBehanceが有効かもしれませんし、ハイクラスなビジネスパーソンであればLinkedInやビジネス系ニュースメディアが適しているかもしれません。

主な発信チャネルとコンテンツの例は以下の通りです。(詳細は後述)

- 採用サイト/オウンドメディア: ブランディングの拠点。コンセプト、社員インタビュー、企業文化など網羅的な情報を蓄積する。

- SNS(X, Instagram, Facebook, LinkedInなど): リアルタイムな情報発信。オフィスの日常、イベントの様子、社員の紹介など。

- 動画(YouTubeなど): 職場の雰囲気や社員の人柄を直感的に伝える。オフィスツアー、社員座談会など。

- 採用ピッチ資料: 会社の魅力を凝縮したプレゼン資料。ダイレクトリクルーティングや面談時に活用。

- 採用イベント: 候補者との直接的な接点。会社説明会、座談会、ワークショップなど。

コンテンツを制作する際は、③で設計した採用コンセプトから逸脱しないよう、一貫性を保つことが極めて重要です。採用サイトでは「挑戦」を謳っているのに、SNSでは安定志向の投稿ばかりしている、といったブレが生じると、ブランドイメージが曖昧になり、候補者に不信感を与えてしまいます。

全てのチャネルで発信するメッセージのトーン&マナー(文体、デザイン、写真の雰囲気など)を統一するためのガイドラインを作成することも有効です。

⑤ 効果測定と改善の繰り返し

採用ブランディングは、一度計画して実行したら終わりではありません。発信した情報がターゲットにどう受け止められているかを定期的に測定し、その結果に基づいて戦略や施策を改善していく、PDCAサイクルを回し続けることが成功の鍵です。

効果測定では、ステップ①で設定した中間指標(KPI)を追いかけます。

- Plan(計画): これまでの4ステップで立てた計画。

- Do(実行): 計画に基づいた情報発信。

- Check(評価): KPIのデータを収集・分析し、計画通りに進んでいるか、どこに課題があるかを評価する。

- 例1: 「採用サイトのPV数は伸びているが、特定の記事の離脱率が高い」→記事の内容や構成に問題があるかもしれない。

- 例2: 「SNSのフォロワーは増えたが、応募に繋がっていない」→投稿内容が企業の魅力と結びついていないのかもしれない。

- 例3: 「面接で『ブログ記事を読んで共感した』という候補者が増えた」→ブログ記事の方向性は成功している。

- Action(改善): 評価結果を元に、次なる打ち手を考える。

- 例1の改善: 離脱率の高い記事をリライトする、図やイラストを追加して分かりやすくする。

- 例2の改善: 日常の投稿に加え、事業内容や仕事のやりがいに関する投稿の割合を増やす。

- 例3の改善: 成功しているブログ記事の要素を分析し、他のコンテンツにも横展開する。

このサイクルを地道に、そして継続的に回していくことで、採用ブランディングの精度は着実に高まっていきます。Google Analyticsや各種SNSの分析ツール、採用管理システム(ATS)などを活用してデータを定量的に把握し、感覚だけに頼らない改善活動を心がけましょう。採用ブランディングは、育てていくものという意識を持つことが大切です。

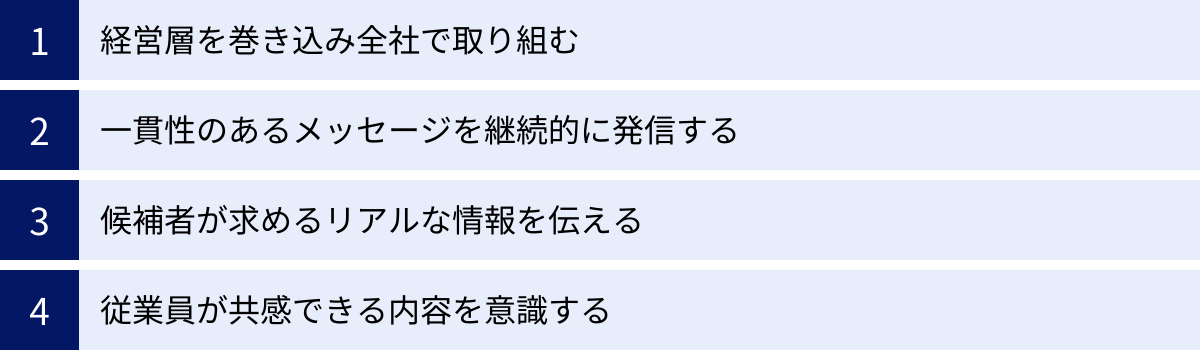

採用ブランディングを成功させるためのポイント

採用ブランディングのステップをただなぞるだけでは、必ずしも成功するとは限りません。その効果を最大化するためには、いくつかの重要な心構えやポイントが存在します。ここでは、特に意識すべき4つの成功の鍵を解説します。

経営層を巻き込み全社で取り組む

採用ブランディングの成否は、「経営層をどれだけ本気で巻き込めるか」にかかっていると言っても過言ではありません。人事部門だけの取り組みとして進めてしまうと、多くの場合、途中で頓挫してしまいます。

経営層のコミットメントが不可欠な理由は、主に3つあります。

- ビジョン・理念の発信力: 企業のミッションやビジョンは、その企業の存在意義そのものです。創業者や経営トップが自らの言葉で、情熱を持ってその想いを語ることほど、候補者の心を動かすメッセージはありません。社長ブログやトップメッセージ動画などは、採用ブランディングにおける強力なコンテンツとなります。

- リソースの確保: 採用ブランディングには、コンテンツ制作費、ツール導入費、場合によっては外部コンサルティング費用など、一定の予算が必要です。また、社員に協力を仰ぐための時間(工数)も必要になります。これらのリソースを確保するためには、経営層の理解と承認が不可欠です。経営層が「採用は最重要の経営課題である」と認識していれば、必要な投資を惜しむことはないでしょう。

- 全社的な協力体制の構築: 前述の通り、採用ブランディングには現場社員の協力が欠かせません。経営トップから「全社で採用に取り組む」という号令がかかれば、各部署の管理職や社員の意識が変わり、協力を得やすくなります。トップダウンの強いメッセージが、部門間の壁を取り払い、円滑な連携を促すのです。

採用担当者は、経営層を「説得する相手」ではなく、「最強のパートナー」と捉えるべきです。定期的に進捗を報告し、採用市場の動向やブランディングの重要性をデータで示し、経営課題として一緒に考えてもらう関係性を築くことが、成功への第一歩となります。

一貫性のあるメッセージを継続的に発信する

ブランドとは、一貫した体験の積み重ねによって形成されます。採用ブランディングにおいても、発信するメッセージや世界観に一貫性を持たせ、それをブレずに継続することが極めて重要です。

- チャネル間の一貫性: 採用サイトで「挑戦と成長」を謳っているのに、SNSでは福利厚生や社内イベントの和気あいあいとした様子ばかりを発信していては、候補者は「本当はどんな会社なんだろう?」と混乱してしまいます。全てのチャネルで、策定した採用コンセプトに基づいたトーン&マナーを守る必要があります。

- 時間軸の一貫性: 今月は「グローバル志向」をアピールし、来月は「地域密着」を強調するといったように、発信するメッセージが時期によってコロコロ変わると、ブランドイメージが定着しません。短期的な応募者数の増減に一喜一憂せず、定めたコンセプトを信じて、粘り強く発信し続ける忍耐力が求められます。

この一貫性を保つためには、「ブランドガイドライン」を作成することが有効です。ガイドラインには、採用コンセプト、ターゲットペルソナ、ロゴやカラーの使い方、文章のトーン(例:専門的で誠実、フレンドリーで親しみやすいなど)、使用を推奨する/避けるべき言葉などを明記します。これにより、担当者が変わったり、外部の制作会社と連携したりする際にも、ブランドイメージのズレを防ぐことができます。

ブランド構築は、雨垂れ石を穿つような地道な活動です。 一貫したメッセージを浴びせ続けることで、初めて候補者の心の中に、確固たるブランドイメージが刻み込まれるのです。

候補者が求めるリアルな情報を伝える

現代の候補者は、企業の「良い面」だけを並べた、きれいに飾られた情報には食傷気味です。彼らが本当に知りたいのは、その企業で働くことの「リアル」です。成功のポイントは、良いことも悪いことも含めて、正直で透明性の高い情報を提供することにあります。

- 成功の裏にある苦労: 華やかなプロジェクトの成功事例を紹介するだけでなく、そこに至るまでの困難や失敗、チーム内の葛藤などを語ることで、ストーリーに深みと信頼性が生まれます。

- 仕事の厳しさ: 「当社の仕事は楽ではありません。高い目標と責任が伴います。しかし、それを乗り越えた先には大きな成長が待っています」といったように、厳しさを正直に伝えることは、覚悟のある優秀な人材を惹きつけ、ミスマッチを防ぐ効果があります。

- 会社の課題: 「我々は現在、〇〇という課題を抱えています。だからこそ、この課題解決に力を貸してくれる新しい仲間を求めています」と発信することで、候補者は「自分が入社して貢献できることがある」と感じ、当事者意識を持って応募してくれます。

もちろん、ネガティブな情報ばかりを発信する必要はありません。大切なのは、ポジティブな魅力とセットで、現実的な側面も誠実に伝えるバランス感覚です。例えば、社員インタビューで「仕事で一番大変だったことは何ですか?」という質問を必ず入れる、Q&Aコンテンツで「残業はありますか?」といった候補者が聞きにくい質問に正直に答える、といった工夫が考えられます。

「完璧な会社」を演じるのではなく、「ありのままの会社」を見せる勇気が、かえって候補者からの信頼と共感を勝ち取ることに繋がるのです。

従業員が共感できる内容を意識する

採用ブランディングは、社外の候補者だけを向いて行うものではありません。発信するメッセージが、社内で働く従業員たちの実感とズレていないか、彼らが「そうそう、これが私たちの会社だ」と共感し、誇りを持てる内容になっているかを常に意識することが非常に重要です。

もし、社外向けに発信されているブランドイメージと、社内の実態がかけ離れていれば、従業員はしらけた気持ちになり、採用活動への協力意欲も失せてしまいます。それどころか、「うちの会社は嘘をついている」という不信感が生まれ、エンゲージメントの低下や離職に繋がるリスクすらあります。

逆に、従業員が心から共感できるブランディングが展開されていると、彼らは「インナー・アンバサダー(社内の大使)」として、強力な味方になってくれます。

- 友人に自社の魅力を熱く語り、リファラル採用に繋げてくれる。

- 自身のSNSで会社の投稿をシェアしたり、ポジティブなコメントをしたりしてくれる。

- 面接やイベントで、自らの言葉で生き生きと会社の魅力を語ってくれる。

このように、従業員の共感は、採用ブランディングの効果を内側から増幅させるエンジンとなります。コンテンツを企画・制作する際には、必ず従業員へのヒアリングを行ったり、ドラフト段階で複数の社員にレビューを依頼したりして、「現場感覚とのズレ」がないかを確認するプロセスを組み込むことが大切です。

採用ブランディングは、社外へのアピールであると同時に、自社のアイデンティティを全社員で再確認し、結束を高める「インナーブランディング」の機会でもあるのです。この視点を持つことが、持続可能で強力なブランドを築くための鍵となります。

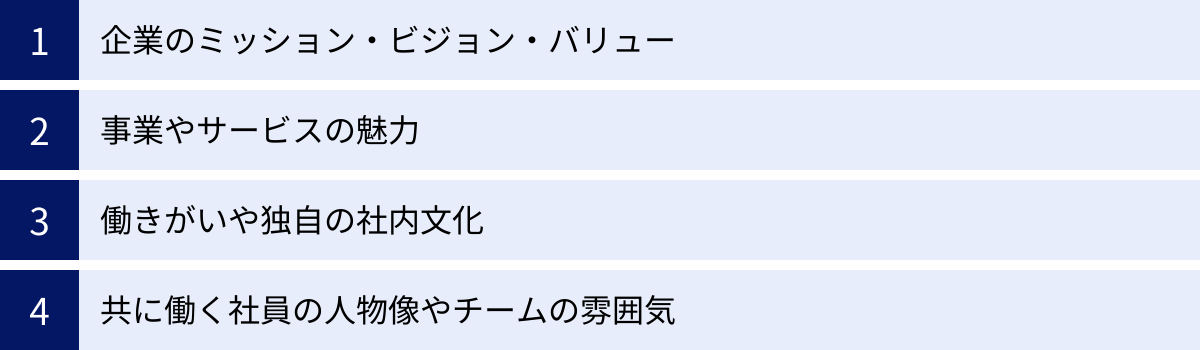

採用ブランディングで発信するべき内容

採用ブランディングを実践する上で、「具体的に何を発信すれば良いのか?」という疑問は多くの担当者が抱くものです。ここでは、候補者の心に響き、自社の魅力を効果的に伝えるために発信するべき4つの主要なコンテンツ内容を解説します。

企業のミッション・ビジョン・バリュー

ミッション(Mission)、ビジョン(Vision)、バリュー(Value)は、企業の根幹をなす思想であり、採用ブランディングにおける最も重要なメッセージです。これらは、企業が「なぜ存在するのか」「どこへ向かっているのか」「何を大切にしているのか」を示す羅針盤となります。

- ミッション(企業の存在意義・使命):

- 「私たちは、〇〇という社会課題を解決するために存在する」といった、事業を通じて社会にどのような価値を提供したいかを示すものです。候補者は、自分の仕事が社会の役に立つという実感を得たいと考えており、共感できるミッションは強い志望動機に繋がります。

- 発信方法: 経営トップからのメッセージ、採用サイトの冒頭、会社案内パンフレットなどで力強く語る。

- ビジョン(企業が目指す未来像):

- 「10年後、私たちは業界で〇〇という存在になっている」「〇〇な世界を実現する」といった、企業が目指す将来の姿です。候補者は、企業の将来性や成長性に期待を寄せます。壮大でワクワクするようなビジョンは、優秀な人材を惹きつける引力となります。

- 発信方法: 事業計画の説明、代表インタビュー、未来をテーマにした座談会コンテンツなど。

- バリュー(共有すべき価値観・行動指針):

- ミッション・ビジョンを達成するために、社員が日々の業務で大切にすべき価値観や行動の基準です。「挑戦を称賛する」「顧客第一主義」「誠実であれ」など、具体的な言葉で示されます。これは、企業の文化そのものであり、候補者が「自分はこのカルチャーに合うか」を判断する重要な材料です。

- 発信方法: クレド(信条)カードの紹介、バリューを体現している社員の表彰制度の紹介、社員インタビューで「どのバリューを意識して行動したか」を語ってもらうなど。

これらの理念は、単にWebサイトに掲載するだけでなく、あらゆるコンテンツの中で繰り返し触れ、具体的なエピソードと結びつけて語ることで、血の通ったメッセージとして候補者に届きます。

事業やサービスの魅力

候補者は、「その会社で具体的に何をするのか」に強い関心を持っています。自社の事業内容や提供しているサービス・商品の魅力を、専門知識のない人にも分かりやすく伝えることが重要です。

単に「〇〇を開発しています」と説明するだけでなく、その事業やサービスが「顧客のどのような課題を解決しているのか」「社会にどのようなインパクトを与えているのか」というストーリーを語ることで、仕事の意義や面白さが伝わります。

- 社会貢献性: 「私たちのこのシステムは、医療現場の負担を軽減し、より多くの命を救うことに繋がっています」

- 独自性・優位性: 「競合他社の製品と違い、私たちのサービスは〇〇という独自の技術を用いており、圧倒的な使いやすさを実現しています」

- 将来性: 「現在、市場が拡大している〇〇領域に、私たちはこれから本格的に参入していきます。この立ち上げに初期メンバーとして関われるチャンスです」

こうした魅力を伝えるためには、プロダクト開発の責任者や、顧客と直接向き合っている営業担当者など、現場の最前線で働く社員に語ってもらうのが最も効果的です。彼らの熱量が、事業の魅力を何倍にもして伝えてくれます。

働きがいや独自の社内文化

給与や福利厚生といった制度面も重要ですが、それ以上に候補者が知りたいのは、その会社で働くことで得られる「働きがい」や、数字では表せない「社内の雰囲気」です。これらは、入社後の満足度や定着率に直結する要素です。

- 働きがい(成長環境):

- 裁量権: 「入社2年目の社員に、新規プロジェクトのリーダーを任せる文化があります」

- 挑戦機会: 「『まずやってみよう』が合言葉。失敗を恐れずに挑戦できる風土です」

- 教育・研修制度: スキルアップを支援する具体的な制度(資格取得支援、海外研修、社内勉強会など)を紹介する。制度だけでなく、それがどのように活用されているかの実例を添えることが重要です。

- 評価制度: どのような基準で評価され、キャリアアップしていくのか。評価の透明性や公正さを伝える。

- 独自の社内文化(働く環境):

- コミュニケーション: 部署間の連携の様子、Slackなどでのやり取りの雰囲気、1on1ミーティングの頻度など。

- チームワーク: プロジェクトの進め方、チームの構成、助け合いの文化を示すエピソード。

- 社内イベント: 部活動、社員旅行、季節のイベントなど。仕事以外の交流の様子を伝えることで、人間関係の温かさが伝わります。

- 働き方の柔軟性: リモートワークやフレックスタイム制度の導入状況と、実際の活用事例。

これらのソフトな情報は、文章だけでなく、写真や動画を多用することで、より直感的に、そしてリアルに伝えることができます。オフィスの様子を撮影した動画や、社員が集まるランチの様子の写真一枚が、多くの言葉よりも雄弁に社風を物語ることがあります。

共に働く社員の人物像やチームの雰囲気

最終的に、入社を決めるかどうかの大きな要因は「誰と働くか」です。候補者は、「この人たちと一緒に働きたい」「この上司の下で成長したい」と思えるかどうかを見ています。そのため、社員の「人となり」やチームの雰囲気を伝えることは、採用ブランディングの核となる活動です。

- 社員インタビュー記事:

- 様々な部署、役職、年齢、経歴の社員に登場してもらうことで、多様な人材が活躍していることを示します。

- 仕事内容だけでなく、入社動機、キャリアパス、プライベートとの両立、将来の夢など、その人のパーソナリティが伝わるような質問を用意します。

- 自然な笑顔の写真や、仕事に取り組む真剣な表情の写真などを添えることで、人間味あふれるコンテンツになります。

- 社員座談会・クロストーク:

- 複数の社員による対談形式のコンテンツは、社員同士のリアルな関係性や、チーム内の会話の雰囲気を伝えるのに最適です。

- 「新卒×中途」「エンジニア×営業」など、異なる立場の社員を組み合わせることで、多角的な視点から会社の姿を浮き彫りにできます。

- 「一日のスケジュール」紹介:

- ある社員の一日の働き方を時系列で紹介することで、候補者は入社後の自分の姿を具体的にイメージしやすくなります。出社から退社まで、どのような業務を、誰と、どのように行っているのかを詳しく描写します。

これらのコンテンツを通じて、「こんな素敵な人たちがいる会社なら、自分も仲間に入りたい」と候補者に感じてもらうことがゴールです。社員一人ひとりが、企業の魅力を体現する最高の「広告塔」なのです。

採用ブランディングの具体的な手法

採用コンセプトを固め、発信するべき内容が決まったら、次はそのメッセージを候補者に届けるための具体的な手法を検討します。ここでは、代表的な9つの手法について、それぞれの特徴と活用ポイントを解説します。複数の手法を組み合わせ、一貫性のあるメッセージを発信することが重要です。

| 手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 採用サイト・オウンドメディア | 情報集約の拠点 | 自由度が高い、情報が資産になる | 制作・運用にコストと時間がかかる |

| SNS | リアルタイム性、双方向性 | 拡散力が高い、候補者と交流できる | 「炎上」リスク、継続的な運用が必要 |

| 動画コンテンツ | 情報量が多い、直感的 | 雰囲気や人柄が伝わりやすい | 制作コストが高い、企画力が必要 |

| 採用ピッチ資料 | 魅力の凝縮 | 端的に伝わる、個別アプローチに有効 | 詳細な情報提供には不向き |

| 社員インタビュー記事 | 「人」の魅力に焦点 | リアルな声、共感を呼びやすい | 取材・執筆に工数がかかる |

| Web広告 | 潜在層へのアプローチ | ターゲットを絞って配信できる | 広告費がかかる、運用ノウハウが必要 |

| 採用イベント・セミナー | 直接的な接点 | 相互理解が深まる、惹きつけに強い | 企画・集客に手間がかかる |

| インターンシップ | 業務体験 | 深い企業理解、マッチング精度向上 | 受け入れ体制の構築が必要 |

| リファラル採用 | 社員からの紹介 | 高いマッチング精度、低コスト | 社員の協力が不可欠、人間関係の配慮 |

採用サイト・オウンドメディア

採用サイトやオウンドメディア(自社で運営するブログなど)は、採用ブランディングにおける情報発信の「ハブ(拠点)」となる最も重要な手法です。他のチャネルで興味を持った候補者が、最終的に詳細な情報を求めて訪れる場所であり、企業の魅力や世界観を最も体系的かつ網羅的に伝えることができます。デザインやコンテンツの自由度が高く、企業のブランドイメージを余すところなく表現できます。社員インタビュー、プロジェクトストーリー、企業文化の紹介など、時間とともにコンテンツを蓄積していくことで、企業の採用力そのものである「資産」となります。

SNS(X, Facebook, Instagram, LinkedInなど)

SNSは、企業の「今」をリアルタイムに伝え、候補者と双方向のコミュニケーションを図るのに最適なツールです。X(旧Twitter)は速報性や拡散力、Instagramはビジュアルでの訴求、Facebookは実名での信頼性、LinkedInはビジネス特化のネットワーキングと、各SNSの特性を理解し、ターゲットに合わせて使い分けることが重要です。オフィスの日常風景、社内イベントの様子、社員のちょっとしたつぶやきなどを発信することで、採用サイトでは伝わりにくい「会社の素顔」を見せ、候補者に親近感を持たせることができます。

動画コンテンツ

動画は、テキストや静止画に比べて圧倒的に情報量が多く、職場の雰囲気や社員の人柄といった言語化しにくい「空気感」を直感的に伝えるのに非常に効果的です。オフィスツアー動画、社員座談会の様子、代表メッセージ、プロジェクト紹介ムービーなど、様々な切り口が考えられます。制作にはコストと企画力が必要ですが、YouTubeなどにアップロードすれば継続的に視聴され、企業の魅力を伝え続ける強力なコンテンツになります。

採用ピッチ資料

採用ピッチ資料とは、企業のミッション、事業内容、カルチャー、求める人物像といった魅力を、15〜20ページ程度のスライドに凝縮してまとめたプレゼンテーション資料です。特に、ダイレクトリクルーティングで候補者にアプローチする際や、カジュアル面談の冒頭で提示することで、短時間で効率的に自社の全体像を伝えることができます。候補者の興味を引きつけ、その後の対話をスムーズにするための「アイスブレイクツール」としても有効です。

社員インタビュー記事

「誰と働くか」を重視する候補者にとって、社員インタビューは最も魅力的なコンテンツの一つです。仕事内容ややりがい、入社動機、キャリアパスなどを、社員自身の「生の声」で語ってもらうことで、情報の信頼性と共感性が飛躍的に高まります。 様々な職種や経歴の社員に登場してもらうことで、多様なキャリアパスの可能性を示し、候補者が自分自身を投影しやすくなります。

Web広告

Web広告(リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告など)は、まだ自社を認知していない潜在的な候補者層に、能動的にアプローチできる手法です。年齢、地域、興味関心、閲覧履歴などに基づいてターゲットを細かく設定し、作成した採用コンテンツ(ブログ記事や動画など)を届けることができます。ブランド認知の初期段階や、特定のスキルを持つ人材にピンポイントで訴求したい場合に有効です。

採用イベント・セミナー

オンラインまたはオフラインで会社説明会、社員座談会、技術セミナー、ワークショップなどを自社で開催する手法です。候補者と直接顔を合わせて対話できるため、相互理解を深め、強い惹きつけ(エンゲージメント)を生み出すことができます。企業の熱量や社員の雰囲気を肌で感じてもらうことで、候補者の志望度を飛躍的に高める効果が期待できます。

インターンシップ

特に学生を対象として、一定期間、実際の業務を体験してもらうプログラムです。候補者は、仕事内容や企業文化への理解を深めることができ、企業側も候補者のスキルや人柄をじっくりと見極めることができます。 これにより、入社後のミスマッチを大幅に減らすことができます。質の高いインターンシップは、参加者の満足度が高く、口コミを通じて企業の評判を高める効果もあります。

リファラル採用(社員紹介制度)

リファラル採用は、自社の社員に知人や友人を紹介してもらう採用手法です。社員が「この会社は友人にも勧められる良い会社だ」と心から思っていなければ成り立たないため、採用ブランディング、特にインナーブランディングが成功しているかどうかの試金石とも言えます。紹介者である社員が事前に候補者の適性や人柄を判断してくれるため、マッチングの精度が非常に高く、定着率も高い傾向にあります。また、広告費がかからないため、コスト効率も極めて高い手法です。

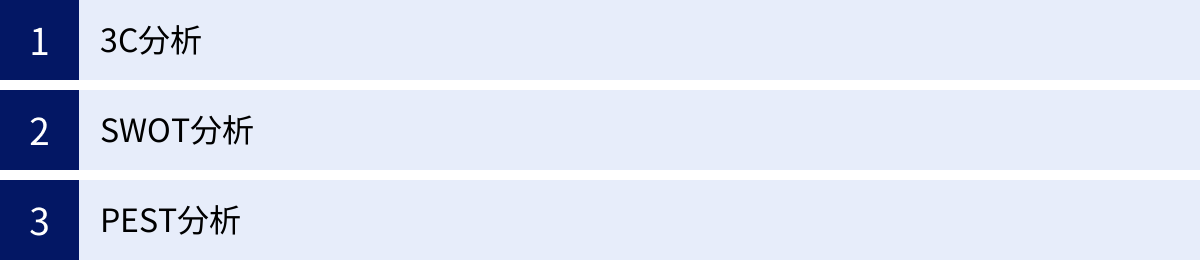

採用ブランディングに役立つ分析フレームワーク

採用ブランディングの最初のステップである「現状分析」を効果的に進めるために、ビジネス戦略で用いられる分析フレームワークを活用することが非常に有効です。ここでは、代表的な3つのフレームワークと、その採用ブランディングにおける具体的な活用方法を解説します。

3C分析

3C分析は、「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から外部環境と内部環境を分析し、事業の成功要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すためのフレームワークです。これを採用ブランディングに応用することで、自社の立ち位置を客観的に把握し、差別化戦略を立てることができます。

- Customer(市場・候補者)分析:

- 目的: ターゲットとなる候補者が、企業選びや仕事に対して何を求めているのか(ニーズ)を理解する。

- 分析項目: 転職市場全体の動向、候補者の価値観の変化(ワークライフバランス重視、成長意欲など)、情報収集の方法(SNS、口コミサイトなど)、企業に求める条件(給与、福利厚生、働きがいなど)。

- 手法: 業界レポートの調査、求職者アンケート、自社の選考辞退者へのヒアリングなど。

- Competitor(競合)分析:

- 目的: 人材を奪い合っている競合他社が、どのような強みを打ち出し、どのような採用活動を行っているかを把握する。

- 分析項目: 競合企業の採用サイトや求人広告で訴求しているメッセージ、提示している給与水準や福利厚生、実施している採用イベントやインターンシップの内容、SNSでの発信内容。

- 手法: 競合企業の採用関連ページを徹底的に調査する、口コミサイトでの評判を確認する。

- Company(自社)分析:

- 目的: 自社の理念、文化、制度、事業内容などを客観的に棚卸しし、強みと弱みを明確にする。

- 分析項目: ミッション・ビジョン・バリュー、事業の独自性や将来性、社風、人事制度(評価、研修)、福利厚生、従業員の構成(年齢、勤続年数)、離職率など。

- 手法: 経営層へのヒアリング、従業員アンケートやインタビュー、社内データの分析。

3C分析の活用: これら3つの分析結果を突き合わせ、「候補者が求めていて(Customer)、競合は提供できておらず(Competitor)、自社は提供できる価値(Company)」を見つけ出します。これが、採用ブランディングで打ち出すべき独自の強み、すなわち採用コンセプトの核となります。

SWOT分析

SWOT分析は、自社の内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの要素を整理し、戦略を立案するためのフレームワークです。採用ブランディングにおいては、自社の採用活動における現状を多角的に評価し、今後の方向性を定めるのに役立ちます。

- 強み(Strengths) – 内部環境・プラス要因:

- 例: 業界トップクラスの技術力、風通しの良いフラットな社風、充実した研修制度、高い従業員満足度。

- 弱み(Weaknesses) – 内部環境・マイナス要因:

- 例: 首都圏に比べて低い給与水準、知名度の低さ、旧態依然とした人事評価制度、採用担当者のリソース不足。

- 機会(Opportunities) – 外部環境・プラス要因:

- 例: DX化の波によるIT人材の需要増、リモートワークの普及による地方人材の採用可能性、競合他社の不祥事による人材流出。

- 脅威(Threats) – 外部環境・マイナス要因:

- 例: 労働人口の減少による人材獲得競争の激化、競合による大幅な賃上げ、ネガティブな口コミの拡散リスク。

SWOT分析の活用(クロスSWOT分析):

これらの4要素を洗い出した後、それぞれを掛け合わせることで、具体的な戦略を導き出します。

- 強み × 機会(積極化戦略): 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に利用する戦略。(例: 高い技術力をアピールする技術ブログを立ち上げ、IT人材需要増の波に乗る)

- 強み × 脅威(差別化戦略): 脅威を回避するために、自社の強みを活かす戦略。(例: 競争激化に対し、独自の社風や働きがいを強調して他社と差別化する)

- 弱み × 機会(改善戦略): 市場の機会を活かすために、自社の弱みを克服する戦略。(例: リモートワークを本格導入し、給与水準の低さを補い地方人材を獲得する)

- 弱み × 脅威(防衛・撤退戦略): 最悪の事態を避けるための戦略。(例: 知名度の低さと競争激化を考慮し、大規模な採用から、特定の専門職に絞った採用に切り替える)

PEST分析

PEST分析は、自社を取り巻くマクロ環境(コントロールできない外部の大きな環境変化)を、「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの視点から分析するフレームワークです。中長期的な視点で採用戦略を考える際に、世の中の大きな潮流が自社の採用活動にどのような影響を与えるかを予測するのに役立ちます。

- 政治(Politics):

- 分析項目: 働き方改革関連法(残業規制、同一労働同一賃金)、外国人労働者の受け入れ政策、補助金・助成金制度の変更など。

- 採用への影響: 法改正に対応した就業規則の見直しや、多様な人材の活用戦略が必要になる。

- 経済(Economy):

- 分析項目: 景気動向、金利、為替レート、賃金上昇率など。

- 採用への影響: 好景気なら人材獲得競争が激化し、不景気なら採用を抑制する動きが出る。業界全体の賃金上昇トレンドにどう対応するか。

- 社会(Society):

- 分析項目: 少子高齢化による労働人口の減少、価値観の多様化(ワークライフバランス、SDGsへの関心)、女性の社会進出、健康志向の高まりなど。

- 採用への影響: 多様な働き方の提供(リモート、時短)、企業の社会貢献性のPR、ダイバーシティ&インクルージョンの推進が重要になる。

- 技術(Technology):

- 分析項目: AIやRPAの進化、HRテックツールの普及、5Gなどの通信技術の発展、SNSのトレンド変化など。

- 採用への影響: 採用業務の自動化・効率化、オンライン面接やVR会社見学の導入、新たな情報発信チャネルの活用などが考えられる。

PEST分析を行うことで、目先の採用活動だけでなく、5年後、10年後を見据えた持続可能な採用戦略を立てるためのインプットを得ることができます。これらのフレームワークは、あくまで思考を整理するためのツールです。重要なのは、分析して終わりにするのではなく、そこから得られた示唆を具体的なアクションプランに落とし込むことです。

採用ブランディングを支援してくれる会社

採用ブランディングは自社で取り組むのが基本ですが、ノウハウが不足していたり、リソースが足りなかったりする場合には、外部の専門企業の力を借りるのも有効な選択肢です。ここでは、採用ブランディングの支援で実績のある企業をいくつか紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社の課題や目的に合わせて検討すると良いでしょう。

株式会社揚羽

株式会社揚羽は、企業ブランディングから採用ブランディング、インナーブランディングまで、企業のコミュニケーション課題を幅広く支援する会社です。特にクリエイティブ制作力に定評があり、採用サイト、動画、パンフレットといった各種ツールの企画・制作を得意としています。表層的なデザインだけでなく、企業の理念や本質的な魅力を深く掘り下げ、それをターゲットに響く形に落とし込むコンセプチュアルな提案が強みです。大手企業からベンチャー企業まで、数多くの支援実績があります。(参照:株式会社揚羽 公式サイト)

株式会社パラドックス

株式会社パラドックスは、「志(こころざし)」を軸としたブランディングやクリエイティブ支援を行う会社です。企業の存在意義や社会的価値を言語化し、それを起点に採用コンセプトやブランドメッセージを構築していくアプローチを特徴としています。理念策定やビジョンメイキングといったブランディングの最上流から、採用サイトや動画制作といったアウトプットまでを一気通貫で支援できる点が強みです。「働く人の心を動かし、企業のファンを増やす」ことを目指した、情熱的でストーリー性の高いクリエイティブを提供しています。(参照:株式会社パラドックス 公式サイト)

株式会社クイック

株式会社クイックは、人材紹介や求人広告など、総合的な人材サービスを展開する企業です。その長年の人材事業で培った採用市場に関する深い知見と膨大なデータを活かした、採用コンサルティングサービスを提供しています。採用ブランディングにおいては、市場分析や競合調査に基づいた客観的な視点からの戦略立案を得意としています。また、採用実務に関するノウハウも豊富なため、ブランディング戦略だけでなく、その後の採用プロセス全体の改善まで含めた実践的な支援が期待できます。(参照:株式会社クイック 公式サイト)

株式会社uloqo

株式会社uloqo(ウロコ)は、「採用CX(候補者体験)」の向上を軸とした採用ブランディング・コンサルティングを提供する企業です。候補者が企業を認知してから入社するまでの一連の体験(CX)を設計・最適化することで、候補者の入社意欲を高め、企業のブランド価値を向上させることを目指します。データ分析に基づいた現状把握から、ペルソナ・ジャーニーマップの作成、コンテンツ戦略の立案、選考プロセスの改善まで、候補者視点に立ったきめ細やかな支援が特徴です。特に、IT企業やスタートアップの採用支援に強みを持っています。(参照:株式会社uloqo 公式サイト)

株式会社リクルート

株式会社リクルートは、「リクナビ」や「Indeed」といった日本最大級の求人プラットフォームを運営する企業です。同社が提供するのは、単なる広告媒体の提供に留まりません。膨大な求職者データと採用市場の動向データを活用し、科学的なアプローチに基づいた採用戦略の立案を支援しています。どのような人材が市場にいるのか、彼らが何を求めているのかといったマクロな視点から、効果的なブランディングの方向性やメッセージングについてのアドバイスを受けることができます。データドリブンで採用ブランディングを進めたい企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。(参照:株式会社リクルート 公式サイト)

これらの企業に相談する際は、自社が「戦略立案から手伝ってほしいのか」「クリエイティブ制作を強化したいのか」「データ分析に基づいたアドバイスがほしいのか」など、何を求めているのかを明確にしておくことが重要です。

まとめ

本記事では、採用ブランディングの基本概念から、その重要性が高まる背景、メリット・デメリット、具体的な進め方、そして成功のためのポイントまで、幅広く掘り下げて解説しました。

採用ブランディングとは、単なる採用手法の一つではなく、「働く場所」としての自社の価値を定義し、高め、ターゲットに届けるための経営戦略そのものです。労働人口が減少し、働き手の価値観が多様化する現代において、企業が持続的に成長するためには、もはや避けては通れない取り組みと言えるでしょう。

採用ブランディングの道のりは、決して平坦ではありません。成果が出るまでには時間がかかり、全社的な協力も不可欠です。しかし、その困難を乗り越えて強力なブランドを構築できた企業は、以下のような計り知れない果実を手にすることができます。

- 自社にマッチした優秀な人材からの応募が増加する

- 採用のミスマッチが減り、内定辞退率・離職率が低下する

- 広告費への依存度が下がり、採用コストが削減される

- 従業員のエンゲージメントと誇りが高まり、組織全体が活性化する

これは、採用活動が効率化されるだけでなく、企業そのものが強くなることを意味します。

もし、あなたが自社の採用活動に課題を感じているなら、まずは第一歩として「現状分析と自社の強みの洗い出し」から始めてみてはいかがでしょうか。経営層や現場の社員と対話し、自社が持つ独自の魅力は何か、働く仲間が感じているやりがいは何かを、改めて見つめ直す。そのプロセス自体が、採用ブランディングの始まりであり、強い組織を創るための礎となるはずです。

この記事が、あなたの会社の未来を担う素晴らしい仲間と出会うための一助となれば幸いです。