ビジネスの世界では、市場の変化、競合の台頭、顧客ニーズの多様化など、絶えず変化する環境の中で舵取りを求められます。このような複雑な状況において、自社の進むべき方向を正確に見定めるために、多くの企業で活用されているのが「フレームワーク」です。中でも「3C分析」は、事業戦略やマーケティング戦略を立案する上で基本となる、極めて重要かつ強力なフレームワークの一つです。

3C分析を正しく理解し、実践することで、勘や経験だけに頼るのではない、論理的で客観的な根拠に基づいた意思決定が可能になります。しかし、「3C分析という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何をどう分析すればいいのか分からない」「分析してみたものの、うまく活用できていない」といった悩みを抱える方も少なくないでしょう。

この記事では、3C分析の基本的な概念から、具体的な分析の進め方、そして分析の質を高めるためのポイントまで、網羅的に解説します。さらに、すぐに実践で使えるExcel(エクセル)版とPowerPoint(パワーポイント)版の無料テンプレートについても、その活用法を詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、3C分析の本質を理解し、自社のビジネスを客観的に見つめ直し、事業成長に繋がる新たな戦略を描くための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

3C分析とは

3C分析とは、事業を取り巻く環境を3つの「C」から始まる要素に分けて分析するフレームワークです。この3つの「C」は、市場・顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)を指します。経営コンサルタントとして世界的に著名な大前研一氏が、自身の著書『The Mind of the Strategist』の中で提唱したことで広く知られるようになりました。

この分析手法の最大の特徴は、自社のことだけを考える(内部環境分析)のではなく、市場や競වලといった自社ではコントロールが難しい外部環境と、自社という内部環境を関連付けて分析する点にあります。外部環境の変化に対応し、その中で自社の強みを最大限に活かして成功するための道筋、すなわち事業の成功要因(KSF:Key Success Factor)を見つけ出すことを主眼に置いています。

3つのCはそれぞれ独立しているのではなく、相互に深く関連しあっています。市場・顧客が何を求めているのかを理解し、競合がその要求にどう応えているのか(あるいは応えられていないのか)を把握し、それらを踏まえた上で自社が何をすべきかを考える。この一連の思考プロセスこそが、3C分析の本質です。

それでは、3つの「C」それぞれについて、何を分析すべきなのかを具体的に見ていきましょう。

市場・顧客(Customer)

3C分析の出発点となるのが、この「市場・顧客(Customer)」の分析です。なぜなら、あらゆるビジネスは顧客が存在して初めて成り立つからです。顧客が何を求め、どのような市場が形成されているのかを理解せずして、適切な戦略を立てることはできません。ここでの分析が曖昧だと、その後の競合分析や自社分析も的が外れたものになってしまいます。

市場・顧客分析では、大きく分けて「マクロ環境」と「ミクロ環境」の2つの側面から市場を捉えることが重要です。

マクロ環境分析は、市場全体の大きな流れや構造を把握するものです。具体的には、以下のような項目を調査・分析します。

- 市場規模と成長性: ターゲットとする市場はどれくらいの大きさ(金額、数量)なのか。また、その市場は今後拡大していくのか、縮小していくのか、あるいは横ばいなのか。公的な統計データ(例:経済産業省の特定サービス産業動態統計調査など)や、民間の調査会社が発行する業界レポートなどが情報源となります。

- 市場の構造変化: 人口動態の変化(少子高齢化、単身世帯の増加など)、法規制の変更、技術革新、社会的な価値観の変化(例:SDGsへの関心の高まり、健康志向)など、市場全体に影響を与える外部要因を分析します。これらの変化は、新たなビジネスチャンスや脅威を生み出す源泉となります。

- 業界の特性: 業界特有の商慣習や収益モデル、バリューチェーン(価値連鎖)などを理解します。

ミクロ環境分析は、より具体的に「顧客」に焦点を当て、そのニーズや行動を深く理解するための分析です。

- 顧客ニーズ: 顧客はどのような課題や欲求を抱えているのか。製品やサービスに何を期待しているのか。機能的な価値(例:速い、安い)だけでなく、情緒的な価値(例:楽しい、安心できる)にも目を向けることが重要です。

- 購買行動・購買プロセス: 顧客はどのようにして製品やサービスの存在を知り(認知)、興味を持ち(興味・関心)、他社製品と比較検討し(比較検討)、購入を決定するのか(購入)。また、購入後にどのような評価をするのか(利用・評価)。この一連の流れ(カスタマージャーニー)を理解することで、どの段階でアプローチすべきかが見えてきます。

- 購買決定要因(KBF:Key Buying Factor): 顧客が最終的に購入を決める際に、最も重視する要素は何か。価格なのか、品質なのか、デザインなのか、ブランドイメージなのか、あるいはサポート体制なのか。これを明らかにすることが、効果的なマーケティング施策に繋がります。

これらの情報を得るためには、アンケート調査、顧客インタビュー、フォーカスグループ、Webサイトのアクセス解析、SNS上の口コミ分析、キーワード検索データの分析など、多様な手法を組み合わせることが有効です。思い込みや先入観を捨て、あくまで客観的なデータに基づいて顧客を理解しようとする姿勢が求められます。

競合(Competitor)

市場と顧客の姿が明らかになったら、次に分析するのが「競合(Competitor)」です。同じ市場で、同じ顧客を相手にビジネスを展開している競合他社が、どのような戦略で動いているのかを把握します。競合分析の目的は、単に敵を知るということだけではありません。競合の強みと弱みを明らかにすることで、自社が攻めるべき「隙間」や、差別化すべきポイントを発見することにあります。

競合分析では、以下のような項目を重点的に調査します。

- 競合の特定と業界構造: 競合はどこか。直接的に同じ製品・サービスを提供している「直接競合」だけでなく、顧客の同じニーズを異なる方法で満たす「間接競合」や「代替品」も視野に入れる必要があります。例えば、コーヒーショップにとっての直接競合は他のコーヒーショップですが、間接競合にはコンビニコーヒーやエナジードリンクも含まれる可能性があります。また、業界内での競合各社のシェアやポジション(リーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャー)はどうなっているのかも把握します。

- 競合の製品・サービス: 競合はどのような製品・サービスを提供しているか。その特徴、品質、品揃え、デザインなどを分析します。実際に競合の製品を購入したり、サービスを利用してみたりすることも非常に有効です。

- 競合の価格戦略: 価格設定はどのようになっているか。高価格帯か、低価格帯か。割引やキャンペーンは頻繁に行っているか。

- 競合のマーケティング戦略: どのようなチャネル(Web広告、SNS、テレビCM、店舗など)で、どのようなメッセージを発信しているか。プロモーション活動の内容や頻度も分析対象です。

- 競合の経営資源と強み・弱み: 競合のブランド力、技術力、販売網、顧客基盤、組織体制などはどうなっているか。IR情報(上場企業の場合)やプレスリリース、業界ニュース、口コミサイトなどから、競合の強みと弱みを推測します。

これらの情報を収集するには、競合のWebサイトや公式SNSアカウントの定期的なチェック、IR資料や中期経営計画の読み込み、業界専門誌やニュースサイトの確認、展示会やセミナーへの参加、顧客や取引先からのヒアリングなどが有効です。

重要なのは、「結果」だけでなく「結果の背景にある要因」まで踏み込んで分析することです。例えば、「競合A社は売上を伸ばしている」という事実(結果)だけでなく、「なぜ伸びているのか? 新製品がヒットしたからか? 大規模な広告キャンペーンが成功したからか? それとも特定の販売チャネルを強化したからか?」といった要因を深く探ることで、自社の戦略に活かせる示唆が得られます。

自社(Company)

市場・顧客(Customer)と競合(Competitor)という2つの外部環境を分析した上で、最後に分析するのが「自社(Company)」です。外部環境の分析結果を踏まえることで、初めて自社の現状を客観的かつ相対的に評価できます。自社分析の目的は、市場のニーズと競合の動向に照らし合わせた上で、自社の「勝ち筋」となりうる強みは何か、そして克服すべき弱みは何かを正確に把握することです。

自社分析では、以下のような多角的な視点から自社を見つめ直します。

- 企業理念・ビジョン: 自社は何を目指しているのか。どのような価値を社会に提供しようとしているのか。これは全ての事業活動の根幹となるものです。

- 売上・利益・シェア: 自社の現在の業績はどうなっているか。主要な製品・サービスごとの売上構成や利益率はどうか。市場におけるシェアはどの程度か。これらの定量的なデータは、自社の現状を客観的に示す基本的な指標です。

- 経営資源(リソース):

- ヒト: 従業員のスキル、ノウハウ、モチベーション、組織文化など。

- モノ: 生産設備、店舗、物流網、情報システムなど。

- カネ: 自己資本、資金調達力、投資余力など。

- 情報: 顧客データ、技術情報、特許、ブランドイメージなど。

これらの経営資源が、競合と比較して優れているのか、劣っているのかを評価します。

- 自社の強み(Strength)と弱み(Weakness): 上記の分析を通じて、自社の強みと弱みを具体的にリストアップします。ここで重要なのは、「強みだと思い込んでいること」と「本当に市場や顧客から評価されている強み」を混同しないことです。例えば、「技術力の高さ」を強みだと考えていても、それが顧客の求める価値に繋がっていなかったり、過剰品質でコストを押し上げる要因になっていたりすれば、それは真の強みとは言えません。顧客アンケートや営業担当者へのヒアリングを通じて、客観的な視点を取り入れることが不可欠です。

自社分析を効果的に進めるためには、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威を整理するフレームワーク)やVRIO分析(経営資源の競争優位性を評価するフレームワーク)といった他のツールを併用するのも良い方法です。

Customer、Competitor、Companyの3つのCを分析することで、事業環境の全体像が立体的に見えてきます。この3つの要素の重なり合う部分にこそ、事業を成功に導く鍵が隠されているのです。

3C分析の目的

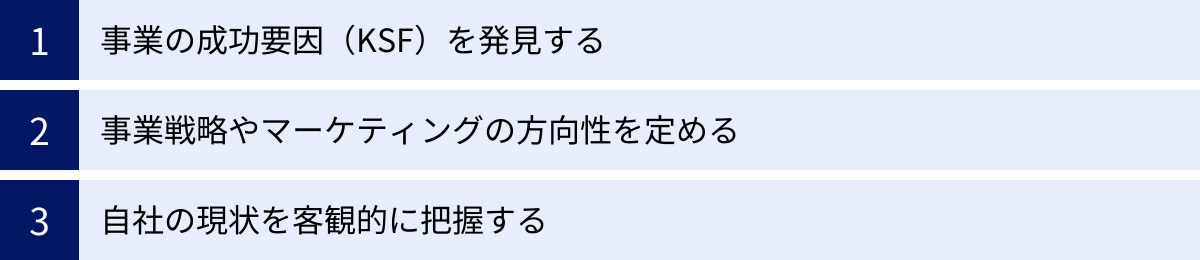

3C分析は、単に市場や競合、自社の情報を集めて整理するだけの作業ではありません。その先にある明確な目的を意識して取り組むことで、初めてその真価が発揮されます。3C分析を行う究極のゴールは、持続的な事業成長を実現するための、具体的で実行可能な戦略を導き出すことです。そのために、3C分析は主に3つの重要な役割を果たします。

事業の成功要因(KSF)を発見する

3C分析の最も重要な目的は、事業を成功に導くための鍵となる要因、すなわち「KSF(Key Success Factor / 重要成功要因)」を発見することです。KSFとは、特定の市場や業界において、競争に打ち勝ち、事業目標を達成するために「これを押さえなければならない」という決定的なポイントを指します。

では、どのようにして3C分析からKSFを発見するのでしょうか。そのプロセスは、3つのCの分析結果を統合する思考にあります。

- 市場・顧客(Customer)が求めている価値は何か?

まず、顧客分析から「顧客が本当に解決したい課題」や「満たされていないニーズ」を特定します。顧客は製品やサービスそのものを買っているのではなく、それによって得られる「価値(ベネフィット)」にお金を払っています。この「顧客が求める価値」がKSFの出発点となります。 - 競合(Competitor)が提供できていない価値は何か?

次に、競合分析から「競合がその価値を十分に提供できているか」を評価します。もし競合が既に対応済みで、顧客も満足しているのであれば、そこに新規参入しても激しい価格競争に巻き込まれるだけかもしれません。一方で、競合が見過ごしているニーズや、対応が不十分な領域があれば、そこが大きなビジネスチャンスとなります。 - 自社(Company)が提供できる独自の価値は何か?

最後に、自社分析から「自社の強み(技術、ブランド、販売網など)を活かして、その価値を提供できるか」を検証します。市場にニーズがあり、競合が手薄な領域であっても、自社に対応できる能力がなければ絵に描いた餅です。自社のユニークな強みと、市場のニーズ、競合の弱点が重なり合う領域こそが、自社にとってのKSFとなります。

例えば、ある地方都市のカフェ市場を考えてみましょう。

- Customer: 「静かで落ち着いた空間で、こだわりのスペシャルティコーヒーをゆっくり味わいたい」というニーズがあるが、既存のチェーン店では満たされていない。

- Competitor: 駅前のチェーン店は、安さと速さを重視しており、席も狭く騒がしい。こだわりの豆を扱っている店は少ない。

- Company: 自社には、独自のルートで高品質なコーヒー豆を仕入れるコネクションがあり、オーナーはバリスタとしての高い技術を持っている。

この3C分析から導き出されるKSFは、「独自の仕入れルートを活かした高品質な豆を、専門的な技術で抽出し、静かで落ち着いた空間と共に提供すること」であると定義できます。このようにKSFが明確になれば、次に繋がる具体的な戦略立案が格段に容易になります。

事業戦略やマーケティングの方向性を定める

KSFを発見することはゴールではなく、戦略立案のスタートラインです。3C分析の第二の目的は、発見したKSFを基に、事業全体の戦略や具体的なマーケティングの方向性を定めることです。KSFは、いわば事業という船が目指すべき「灯台の光」であり、戦略はその光にたどり着くための「航海図」です。

3C分析の結果は、特にマーケティング戦略の根幹をなすSTP分析(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)と密接に結びつきます。

- セグメンテーション(市場の細分化): 市場・顧客分析の結果から、市場を構成する顧客をニーズや属性(年齢、性別、ライフスタイルなど)に基づいていくつかのグループに分割します。

- ターゲティング(狙う市場の決定): 細分化したセグメントの中から、競合の状況と自社の強みを踏まえ、最も魅力的で、かつ自社が優位性を発揮できるセグメントを選び出します。先のカフェの例で言えば、「価格や手軽さよりも、品質と空間を重視する30代以上の男女」などがターゲットセグメントになり得ます。

- ポジショニング(自社の立ち位置の明確化): ターゲット顧客の心の中で、競合製品と比べて自社製品をどのように認識してもらいたいかを明確にします。「安くて速いチェーン店」とは異なる、「本格的なコーヒーを静かに楽しめる専門店」という独自のポジションを築くことを目指します。

このように、3C分析は「誰に、何を、どのように提供するか」という戦略の骨子を決定するための、客観的で論理的な根拠を与えてくれます。

さらに、この戦略の方向性が定まることで、より具体的な戦術レベルの意思決定もスムーズになります。例えば、マーケティングミックスの4P(Product, Price, Place, Promotion)も、3C分析の結果に基づいて最適化できます。

- Product(製品): KSFに基づき、高品質な豆のラインナップを揃える。

- Price(価格): チェーン店より高めの価格設定でも、価値を伝えれば受け入れられる。

- Place(流通): 駅前の喧騒から離れた、落ち着いた立地を選ぶ。

- Promotion(販促): 豆の産地やストーリーを伝えるWebサイトやSNSで、こだわりを訴求する。

3C分析がなければ、これらの戦略や戦術は単なる思いつきの羅列になってしまいます。しかし、3C分析という土台があることで、それぞれが一貫性を持った、成功確率の高い打ち手となるのです。

自社の現状を客観的に把握する

3C分析の第三の目的は、やや内向的ですが非常に重要なものです。それは、自社の現状を客観的に、そして相対的に把握することです。多くの企業は、自社のことについてはよく知っているつもりでいます。しかし、その認識は社内の論理に偏っていたり、過去の成功体験に引きずられていたりすることが少なくありません。

3C分析は、強制的に視点を外部(市場・顧客、競合)に向けるプロセスを含みます。これにより、以下のような重要な気づきが得られます。

- 「強み」の再評価: 自社が「強み」だと思っていた技術や機能が、実は市場からは全く求められていなかったり、あるいは競合がさらに優れたものを持っていたりすることに気づかされます。逆に、自社では当たり前だと思っていたことが、顧客から見れば非常に価値のある「強み」であると再発見することもあります。

- 「弱み」の特定: 競合と比較することで、自社の製品ラインナップの穴、価格競争力のなさ、販売チャネルの脆弱性といった「弱み」が浮き彫りになります。弱みを正確に認識することは、改善策を講じるための第一歩です。

- 市場における立ち位置の確認: 自社は業界のリーダーなのか、それとも特定のニッチ市場を狙うべきなのか。市場全体を俯瞰し、競合との力関係を把握することで、自社が取るべき現実的なポジションが見えてきます。

さらに、3C分析のプロセスと結果を組織内で共有することは、社内の共通認識を醸成するという副次的な効果ももたらします。各部署がバラバラの認識で動くのではなく、「我々の市場はこうなっていて、競合はこう動いている。だから我が社は、この強みを活かしてこの方向へ進むべきだ」という共通の地図を持つことができます。これにより、部門間の連携がスムーズになり、組織全体としての一貫した活動が可能になるのです。

3C分析は、いわば企業の「健康診断」のようなものです。定期的に行うことで、自社の健康状態(強み・弱み)を客観的に把握し、外部環境の変化という病の兆候を早期に発見し、健全な成長を続けるための処方箋(戦略)を描くことができるのです。

【無料】3C分析のテンプレートをダウンロード

3C分析の理論を理解しても、いざ実践しようとすると「何から手をつけていいか分からない」「どのような項目を整理すれば良いのか迷う」という壁にぶつかりがちです。そこで、分析作業をスムーズに進め、思考を整理しやすくするために、すぐに使えるテンプレートの活用をおすすめします。

ここでは、多くのビジネスシーンで利用されているExcel(エクセル)版とPowerPoint(パワーポイント)版の2種類のテンプレートについて、その特徴と具体的な活用方法を解説します。これらのテンプレートは、分析の型を提供し、抜け漏れを防ぎ、効率的に質の高い分析を行うための強力なサポートツールとなります。

(※本記事では実際のファイルダウンロードは提供していませんが、以下に示す構成を参考に、ご自身で簡単に作成・活用できます。)

Excel(エクセル)版テンプレート

Excelは、数値データの扱いや情報の整理、カスタマイズのしやすさに優れており、詳細なファクト(事実)を収集・整理し、深掘りしていく初期段階の分析に非常に適しています。複数のシートを連携させながら、網羅的な情報データベースを構築するイメージで活用しましょう。

Excel版テンプレートのメリット:

- 情報の網羅性: 多くの情報を一覧で管理しやすく、抜け漏れを防ぎます。

- データ分析: 数値データを入力すれば、グラフを自動で作成したり、簡単な計算を行ったりできます。

- カスタマイズ性: 自社の状況に合わせて、分析項目を自由に追加・削除できます。

- 情報の一元管理: 関連する情報を一つのファイルにまとめて管理できます。

Excel版テンプレートの構成例:

Excelテンプレートは、複数のシートに分けて構成するのが一般的です。以下に代表的なシート構成と、各項目で記述すべき内容の例を示します。

| シート名 | 主な分析項目 | 記述内容の例 |

|---|---|---|

| ① 概要・目的 | ・分析の目的 ・対象事業/製品 ・分析期間 ・分析担当者 |

・「新製品Aの市場投入に向けた戦略立案のため」 ・「既存サービスBのテコ入れ策の検討」 ・目的を明確にすることで、分析の方向性がブレなくなります。 |

| ② 市場・顧客 (Customer) | ・市場規模、成長率(過去3〜5年と将来予測) ・PEST分析(政治・経済・社会・技術の動向) ・顧客セグメント(属性、ニーズ、規模) ・主要顧客ペルソナ ・購買決定要因(KBF) ・カスタマージャーニー |

・市場規模の推移はグラフ化すると視覚的に分かりやすいです。 ・顧客へのアンケートやインタビュー結果をここに集約します。 ・公的統計や調査レポートからの引用元を明記しておくと信頼性が高まります。 |

| ③ 競合 (Competitor) | ・競合一覧(直接競合、間接競合) ・各競合の概要(売上、シェア、従業員数など) ・製品/サービス比較(機能、品質、品揃え) ・価格比較 ・販売チャネル比較 ・プロモーション活動比較 ・各競合の強み・弱み |

・競合ごとに列を分け、同じ項目で比較できるようにすると分析しやすいです。 ・WebサイトやIR情報、ニュース記事など、情報ソースも記録しておきましょう。 ・「機能Aは優れているが、サポート体制は手薄」など具体的に記述します。 |

| ④ 自社 (Company) | ・自社の概要(理念、ビジョン) ・業績推移(売上、利益、シェア) ・経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報) ・SWOT分析(内部環境の強み・弱み) ・VRIO分析(経営資源の競争優位性評価) |

・各部署(営業、開発、マーケティング等)へのヒアリング結果をまとめます。 ・「顧客データは豊富だが、分析する人材が不足」といった客観的な事実を記述します。 ・思い込みではなく、データに基づいた評価を心がけます。 |

| ⑤ 分析の統合・考察 | ・3Cの要約 ・成功要因(KSF)の抽出 ・導き出される戦略オプション ・今後のアクションプラン |

・Customer、Competitor、Companyの分析結果を統合し、自社の「勝ち筋」を見つけます。 ・「顧客はAを求めているが、競合はBしか提供できていない。自社の強みCを活かせば、このギャップを埋められる」という論理でKSFを導き出します。 ・具体的な戦略案を複数洗い出し、優先順位をつけます。 |

このようにExcelテンプレートを活用することで、思考のプロセスが可視化され、チーム内での情報共有や議論もスムーズに進みます。

PowerPoint(パワーポイント)版テンプレート

PowerPointは、図やグラフを用いて視覚的に分かりやすく表現することに長けており、分析結果を経営層や他部署に報告・提案する際に非常に有効です。Excelで詳細に分析した内容のエッセンスを抽出し、ストーリー性を持たせてまとめるのに適しています。

PowerPoint版テンプレートのメリット:

- 視覚的な訴求力: 図やグラフ、短いキーワードで要点を直感的に伝えられます。

- プレゼンテーションへの親和性: そのまま報告資料として使用できます。

- ストーリーの構築: 分析の背景から結論までの流れを分かりやすく構成できます。

- 要点の抽出: 情報を集約する過程で、本当に重要なポイントが何かを再確認できます。

PowerPoint版テンプレートの構成例(スライド構成案):

- タイトルページ

- テーマ(例:〇〇事業に関する3C分析と戦略提案)

- 分析期間、報告日、部署名、担当者名

- エグゼクティブサマリー(要約)

- この報告の結論を1枚でまとめるページ。忙しい役員などが見ることを想定し、分析から導き出されたKSFと戦略の方向性を最初に提示します。

- 分析の背景と目的

- なぜこの分析を行ったのか。市場の変化、業績の課題などを簡潔に説明。

- この分析を通じて何を明らかにしたいのか(ゴール)を明記します。

- 市場・顧客(Customer)分析

- 市場規模の推移を棒グラフで示す。

- 顧客ニーズの変化をキーワードやイラストで表現する。

- ターゲットとなる顧客ペルソナを写真やイラスト付きで紹介する。

- 複雑なデータも、グラフや図解にすることで直感的な理解を促します。

- 競合(Competitor)分析

- 競合各社のポジショニングをマップ(2軸の図)で示す。

- 主要な競合との比較表(強み・弱み)を簡潔にまとめる。

- 競合の代表的な製品や広告の画像を引用し、視覚的に比較する。

- 自社(Company)分析

- 自社の現状(売上・シェアなど)をグラフで示す。

- SWOT分析の結果を4象限の図で分かりやすく整理する。

- 自社の強みと弱みを、外部環境(市場・競合)と関連付けて説明します。

- 3C分析の統合とKSF(成功要因)の抽出

- Customer、Competitor、Companyの3つの円が重なる図などを用いて、分析結果を統合的に表現します。

- 「市場機会」「競合の弱点」「自社の強み」の3つが交差する点に、導き出されたKSFを明記します。「我々の成功の鍵は〇〇である」と断定的に示すことが重要です。

- 戦略提案

- KSFを達成するための具体的な戦略オプションを複数提示します(例:高価格帯の新製品開発、新たな顧客層へのアプローチなど)。

- 各戦略のメリット・デメリット、想定されるリスクなどをまとめる。

- 推奨する戦略とその根拠を明確に述べます。

- 今後のアクションプランとスケジュール

- 提案した戦略を実行するための具体的なステップ(誰が、いつまでに、何をするか)を提示します。

Excelでファクトを固め、PowerPointでストーリーを語る。この2つのテンプレートを使い分けることで、3C分析は単なる調査から、人を動かし、ビジネスを前進させるための強力な武器へと進化します。

3C分析のやり方【5ステップ】

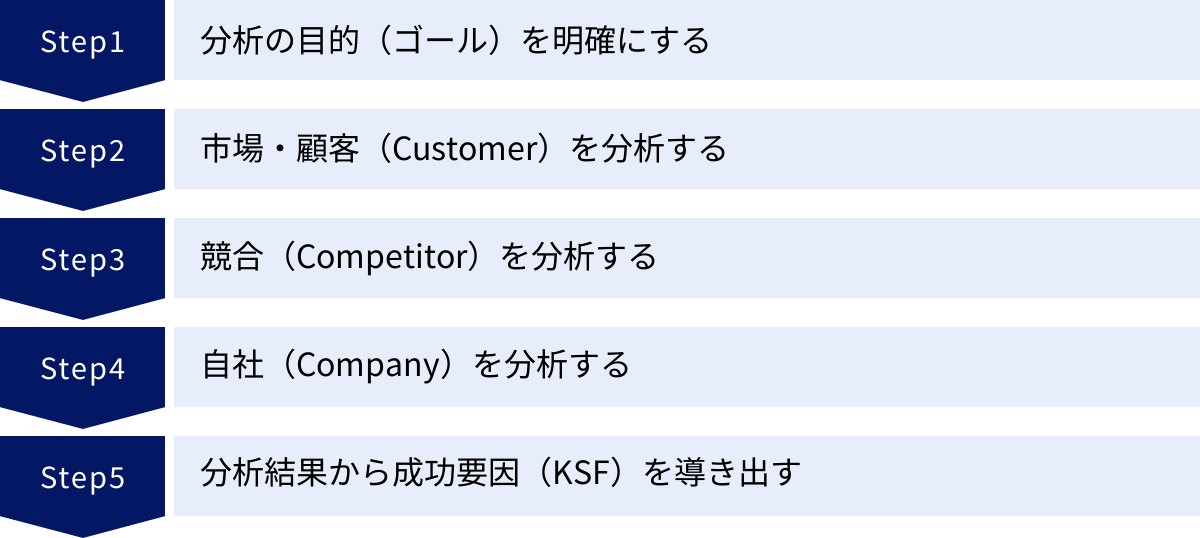

3C分析は、決まった手順に沿って進めることで、より効果的かつ効率的に行うことができます。思いつくままに情報を集めるのではなく、体系的なアプローチを取ることが成功の鍵です。ここでは、実践的な3C分析の進め方を、具体的な5つのステップに分けて詳しく解説します。

① 分析の目的(ゴール)を明確にする

全ての分析作業に先立ち、最も重要となるのがこの最初のステップです。「何のためにこの分析を行うのか」という目的(ゴール)を明確に設定します。ここが曖昧なまま分析を始めてしまうと、情報収集の範囲が際限なく広がり、膨大な時間をかけたにもかかわらず、結局何が言いたかったのか分からない、示唆に乏しい結果に終わってしまいがちです。これは「分析のための分析」と呼ばれる、最も陥りやすい失敗パターンです。

目的を明確にするためには、「この分析結果を使って、誰が、どのような意思決定をするのか」を具体的にイメージすることが有効です。

良い目的設定の例:

- 「低迷している既存商品Aの売上を前年比120%に回復させるための、マーケティング施策を立案する」

- 「アパレル事業で培ったノウハウを活かした、新規コスメ事業への参入可否を判断する」

- 「競合B社の新サービス投入に対し、我が社のサービスCが取るべき対抗策を3つ提案する」

悪い目的設定の例:

- 「とりあえず市場環境を調べてみる」

- 「競合の動向を把握する」

- 「自社の強みと弱みを知る」

悪い例は、目的ではなく、分析のタスクそのものを述べているに過ぎません。良い例のように、具体的なアクションや意思決定に繋がるレベルまで目的を具体化することで、収集すべき情報の種類や深さ、優先順位が自ずと定まります。例えば、「新規事業への参入可否」が目的なら、市場の将来性や収益性、参入障壁に関する情報が重要になります。「既存商品のテコ入れ」が目的なら、顧客の不満点や競合商品の評価といった、よりミクロな情報が求められます。

この最初のステップでチーム内の認識をすり合わせ、共通のゴールを設定することが、その後の分析プロセス全体を成功に導くための羅針盤となります。

② 市場・顧客(Customer)を分析する

目的が明確になったら、いよいよ分析の実行です。多くの専門家が推奨する通り、分析は市場・顧客(Customer)から始めるのが定石です。なぜなら、ビジネスの成否は最終的に顧客に受け入れられるかどうかにかかっているからです。顧客や市場という「外部」の現実を直視することから始めます。

このステップでは、ステップ①で設定した目的に沿って、必要な情報を収集・分析します。情報源は大きく「二次情報」と「一次情報」に分けられます。

- 二次情報収集(マクロ・ミクロの全体像を把握):

- 公的統計: 総務省統計局(国勢調査、家計調査など)、経済産業省(商業動態統計、特定サービス産業動態統計など)が公表するデータは、市場規模や人口動態といったマクロなトレンドを把握する上で信頼性が高く、不可欠です。

- 業界団体・調査会社のレポート: 業界団体が発行する年鑑や、民間の調査会社が販売する市場調査レポートは、より専門的で具体的な市場動向を知るのに役立ちます。

- ニュース・新聞記事: 業界専門誌や新聞のデータベースを検索し、関連する記事を収集することで、市場の最新動向や法改正、技術トレンドなどを把握できます。

- 一次情報収集(顧客の生の声を知る):

- アンケート調査: Webアンケートツールなどを使えば、比較的低コストで多くの顧客から定量的なデータを集められます。購買動機や満足度などを数値で把握するのに有効です。

- 顧客インタビュー: ターゲットとなる顧客に直接話を聞くことで、アンケートでは分からない深層心理や、製品利用の具体的な文脈(いつ、どこで、なぜ使うのか)を深く理解できます。

- 行動観察調査(エスノグラフィ): 顧客が実際に製品を使用している現場を観察することで、本人も意識していない無意識の行動や隠れたニーズを発見できることがあります。

- SNS・口コミサイトの分析: SNSやレビューサイト上の顧客の「生の声」は、製品やサービスに対する率直な意見や改善要望の宝庫です。

これらの情報を収集したら、ペルソナ(架空の典型的な顧客像)やカスタマージャーニーマップ(顧客が製品を認知してから購入・利用後に至るまでの行動・思考・感情の変遷を図示したもの)といった手法を用いて、分析結果を分かりやすく整理・可視化します。

③ 競合(Competitor)を分析する

市場と顧客の姿が見えてきたら、次にその市場でしのぎを削る競合(Competitor)に目を向けます。顧客が自社製品を選ぶとき、必ず比較対象となるのが競合製品です。競合を分析することで、市場での競争のルールを理解し、自社が差別化すべきポイントを見つけ出します。

ここでも、ステップ①の目的に立ち返り、分析すべき競合の範囲と深さを定めます。

- 競合の特定:

- 直接競合: 自社とほぼ同じ製品・サービスを、同じ顧客層に提供している企業。

- 間接競合: 製品・サービスは異なるが、顧客の同じニーズを満たしている企業(例:映画館にとってのNetflix)。

- 代替品: 顧客の課題を全く異なる方法で解決するもの(例:出張時の移動手段としての新幹線にとっての飛行機)。

- これらの中から、特に注視すべきベンチマーク対象(3〜5社程度)を絞り込みます。

- 情報収集と分析:

- Webサイト・IR情報: 競合の公式サイトは、製品情報、価格、ターゲット顧客、企業が発信したいメッセージなどを知るための基本情報源です。上場企業であれば、IR(投資家向け情報)ページから中期経営計画や決算説明会資料を入手でき、競合の戦略や業績を深く理解できます。

- 製品・サービスの体験: 実際に競合の製品を購入したり、サービスを利用してみたりすることは、パンフレットだけでは分からない使い勝手や顧客体験の質を知る上で非常に有効です。

- 価格調査: 店頭やWebサイトで価格を定期的にチェックします。

- 評判・口コミ分析: SNSや価格比較サイト、レビューサイトで、競合製品が顧客からどのように評価されているかを調査します。自社製品との比較コメントは特に参考になります。

収集した情報は、製品機能、価格、品質、販売チャネル、プロモーションといった観点で比較表を作成すると、各社の強み・弱みが一目瞭然となります。

④ 自社(Company)を分析する

外部環境である市場・顧客(Customer)と競合(Competitor)の分析を経て、ようやく自社(Company)の分析に移ります。この順番が重要です。外部の物差し(市場の要求、競合の実力)を持った上で自社を見つめることで、初めて客観的で冷静な評価が可能になります。

このステップでは、外部環境との比較の中で、自社の「武器」と「アキレス腱」を洗い出します。

- 定量データの分析: 売上高、利益率、市場シェア、顧客単価、解約率といった社内データを分析し、自社の現在のパフォーマンスを数値で正確に把握します。

- 経営資源の棚卸し: VRIO(Value:経済的価値、Rarity:希少性、Inimitability:模倣困難性、Organization:組織)などのフレームワークを参考に、自社の持つリソース(人材、技術、ブランド、顧客基盤、財務力など)が競争上の優位性に繋がっているかを評価します。

- 社内ヒアリング: 営業、マーケティング、開発、カスタマーサポートなど、様々な部門の従業員にヒアリングを行います。顧客と直接接している現場の社員は、経営層が知らない貴重な情報や課題認識を持っていることが多いためです。

- SWOT分析の活用: これまでの3C分析で収集した情報を、SWOT(Strengths:強み, Weaknesses:弱み, Opportunities:機会, Threats:脅威)の4つの箱に整理します。

- 機会・脅威: 主に市場・顧客分析、競合分析の結果から抽出されます。

- 強み・弱み: 主に自社分析の結果から抽出されます。

この整理を通じて、自社の現状を俯瞰的に捉えることができます。

⑤ 分析結果から成功要因(KSF)を導き出す

最後のステップは、これまでの分析結果を統合し、結論であるKSF(成功要因)を導き出し、戦略に結びつけることです。C→C→Cと集めてきた情報を、再びC→C→Cの論理で結びつけます。

- (Customer)市場・顧客は、どのような価値を求めているか?

- (Competitor)その価値を、競合は提供できているか?(できていないギャップはどこか?)

- (Company)そのギャップを、自社の強みを活かして埋めることができるか?

この3つの問いに対する答えが交差する点こそが、自社が狙うべきKSFです。例えば、「(C)顧客はアフターサポートを重視しているが、(C)競合は売り切り型で対応が手薄だ。(C)我が社には迅速に対応できるサポート体制という強みがある」という分析から、「手厚く迅速なアフターサポート体制を核とした顧客との長期的な関係構築」がKSFとして導き出されます。

KSFが特定できたら、それを実現するための具体的な戦略の方向性を考えます。「誰に(ターゲット顧客)」「何を(提供価値)」「どのように(ビジネスモデルやマーケティング手法)」提供していくのか。この戦略の骨子を明確にすることが、3C分析の最終的なゴールとなります。このプロセスを経て立てられた戦略は、単なる思いつきではなく、客観的な事実と論理に基づいた、成功確率の高いものとなるでしょう。

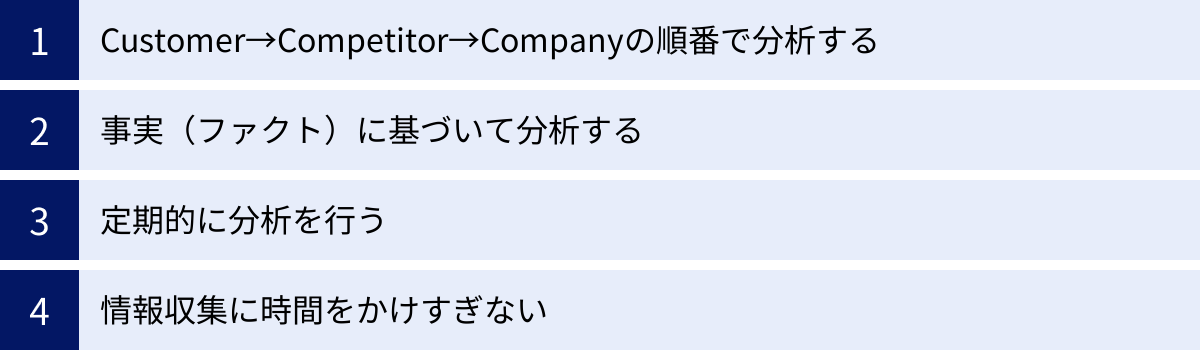

3C分析を成功させるためのポイント

3C分析は強力なフレームワークですが、ただ手順通りに進めるだけでは、表面的な分析に終わってしまう可能性があります。分析の質を格段に高め、真に価値のある洞察を得るためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、3C分析を成功に導くための4つの秘訣を解説します。

Customer→Competitor→Companyの順番で分析する

これは3C分析における「黄金律」とも言える、最も重要な原則です。分析は必ず、市場・顧客(Customer)から始め、次に競合(Competitor)、そして最後に自社(Company)という順番を守ってください。

なぜこの順番が重要なのでしょうか。それは、ビジネスの出発点が常にお客様にあるからです。自社の都合や「自分たちが作りたいもの」から発想する「プロダクトアウト」的な考え方では、現代の多様化した市場では通用しにくくなっています。顧客が何を求めているのかという「マーケットイン」の発想で思考を始めることが不可欠です。

もし、自社(Company)の分析から始めてしまうと、どうなるでしょうか。

「我が社にはこんな素晴らしい技術がある」「この製品はこんなに高機能だ」といった、自社目線の「強み」が分析の中心になります。しかし、その強みが市場や顧客から求められていなければ、それは単なる独りよがりな自己満足に過ぎません。その「強み」を活かすこと自体が目的化してしまい、結果として誰にも響かない製品やサービスを生み出してしまう危険性があります。

まず、Customer分析で「戦うべき市場(=顧客のニーズ)」を定義します。次に、Competitor分析で「その市場でのライバルたちの戦い方」を把握します。そして最後に、その市場とライバルたちを前にして、「自社(Company)はどの強みを武器に、どう戦うべきか」を考える。この流れで分析を進めることで、初めて外部環境の変化に対応した、客観的で有効な戦略が見えてくるのです。

この順番は、思考の偏りを防ぎ、分析の精度を高めるための基本的な作法として、常に意識しておくべきです。

事実(ファクト)に基づいて分析する

3C分析の質は、その土台となる情報の質に大きく依存します。分析プロセスにおいては、「こうであってほしい」という希望的観測や、「きっとこうだろう」という思い込み、「昔からこうだった」という先入観を徹底的に排除し、あくまで客観的な事実(ファクト)とデータに基づいて議論を進めることが極めて重要です。

例えば、「当社のブランドは若者にも人気があるはずだ」と考えるのではなく、「20代を対象としたブランド認知度調査では、認知率は15%に留まっている」というファクトに向き合う必要があります。また、「競合A社は価格で勝負している」という印象で語るのではなく、「競合A社の主力製品の平均価格は、当社より5%低い」という具体的なデータを基に分析します。

ファクトに基づいた分析を行うためのポイントは以下の通りです。

- 情報源を明記する: 分析シートには、「〇〇調査(2023年、〇〇社発行)より」「自社顧客データ(2024年4月時点)」のように、全ての情報の出所を記録する癖をつけましょう。これにより、情報の信頼性が担保され、後から検証することも容易になります。

- 定量データと定性データを組み合わせる: 市場規模やシェアといった「定量データ(数値で表せる情報)」は客観的な状況把握に不可欠ですが、それだけでは顧客の深層心理や背景にある文脈は見えてきません。顧客インタビューや口コミから得られる「定性データ(数値で表せない言葉の情報)」と組み合わせることで、初めて「なぜその数値になっているのか」という本質的な理解に繋がります。

- 一次情報にあたる: 他のWebサイトやブログがまとめた二次情報・三次情報は便利ですが、情報が古かったり、解釈が加わっていたりする可能性があります。可能な限り、公的機関の統計や企業の公式発表といった一次情報源を確認することが、正確な分析の基礎となります。

ファクトベースの分析は、時に耳の痛い現実に直面することもあります。しかし、その現実から目をそらさずに受け入れることこそが、正しい戦略判断への第一歩となるのです。

定期的に分析を行う

3C分析は、一度行ったら終わり、というものではありません。市場・顧客のニーズ、競合の戦略、そして自社の状況も、常に変化し続けています。半年前の分析結果が、今日では全く役に立たないということも十分にあり得ます。

- 市場・顧客の変化: ライフスタイルの変化、新たな技術の登場、景気変動などにより、顧客の価値観や購買行動は刻々と変わります。

- 競合の変化: 競合が新製品を投入したり、新たなマーケティングキャンペーンを始めたり、あるいは全く新しいプレーヤーが市場に参入してくることもあります。

- 自社の変化: 自社の組織体制や経営資源も、人の入れ替わりや新たな知見の蓄積によって変化します。

したがって、3C分析は定期的な「健康診断」と位置づけ、継続的に実施することが重要です。例えば、以下のようなタイミングで3C分析を見直すことをルール化すると良いでしょう。

- 年度初めの事業計画策定時

- 四半期ごとの事業レビュー時

- 新製品や新サービスの企画・開発前

- 売上やシェアに大きな変動が見られた時

- 競合が大きな動きを見せた時

定期的に分析を行うことで、市場の変化の兆候をいち早く察知し、脅威が大きくなる前に手を打ったり、新たな事業機会を他社に先駆けて掴んだりすることが可能になります。過去の分析結果と比較することで、変化の方向性やスピード感を捉えることもできます。3C分析を継続的なプロセスとして組織に定着させることが、環境変化に強い、しなやかな企業体質を育むことに繋がります。

情報収集に時間をかけすぎない

事実に基づく分析が重要である一方で、完璧な情報を求めて情報収集に時間をかけすぎることは避けるべきです。ビジネスの現場では、スピード感もまた重要な要素です。情報収集に没頭するあまり、意思決定が遅れてしまい、絶好のビジネスチャンスを逃してしまっては本末転倒です。これは「分析麻痺(Analysis Paralysis)」と呼ばれる状態で、分析は完璧でも行動が伴わない、という最悪のケースに陥ります。

情報収集に終わりはありません。100%の情報を集めることは不可能です。大切なのは、「8割程度の情報が集まった段階で、まず一度仮説を立ててみる」という姿勢です。

この「分析麻痺」を避けるためのポイントは以下の通りです。

- 目的を常に意識する: ステップ①で設定した「分析の目的」に立ち返り、その目的を達成するために本当に必要な情報は何かを常に自問自答しましょう。目的と関係の薄い情報を深追いするのはやめます。

- 時間を区切る: 「情報収集は〇日以内」「分析のまとめは〇日まで」というように、あらかじめスケジュールを設定し、タイムボックスで作業を進めることが有効です。

- 仮説思考を持つ: 最初から完璧な答えを探すのではなく、「おそらくこうではないか」という仮説を立て、その仮説を検証するために必要な情報を集める、というアプローチを取ります。仮説が間違っていれば、また新たな仮説を立てて検証すれば良いのです。

3C分析は、完璧な論文を書き上げることが目的ではありません。ビジネス上のより良い意思決定を行い、具体的なアクションに繋げるためのツールであるという原点を忘れないようにしましょう。ある程度の情報で見切り発車し、走りながら考え、軌道修正していく柔軟性が、変化の激しい現代においては不可欠です。

3C分析と合わせて活用したいフレームワーク

3C分析は、事業環境を大局的に捉えるための非常に優れたフレームワークですが、万能ではありません。3C分析で得られた示唆をさらに深掘りしたり、具体的な戦略に落とし込んだりする際には、他のフレームワークと組み合わせることで、より分析の精度と網羅性を高めることができます。

ここでは、3C分析の各要素(Customer, Competitor, Company)を補強し、分析を次のレベルへと引き上げるための代表的なフレームワークを紹介します。

市場・顧客分析に役立つフレームワーク

3C分析の出発点であるCustomer分析を、より広い視野と深い洞察で行うために有効なフレームワークです。

PEST分析

PEST分析は、自社を取り巻くマクロ環境(外部環境のうち、自社ではコントロールが困難な大きな流れ)を分析するためのフレームワークです。以下の4つの頭文字から名付けられています。

- Politics(政治的要因): 法律・法規制の改正、税制の変更、政権交代、国際情勢、デレギュレーション(規制緩和)など。

- Economy(経済的要因): 経済成長率、景気動向、株価・為替の変動、金利、インフレ・デフレ、個人消費の動向など。

- Society(社会的要因): 人口動態(少子高齢化、世帯構成の変化)、ライフスタイルの変化、教育水準、流行、社会的な価値観(環境意識、健康志向など)の変化など。

- Technology(技術的要因): 新技術の登場(AI、IoT、ブロックチェーンなど)、特許、技術革新のスピード、ITインフラの普及など。

3C分析のCustomer分析が、主に業界や直接の顧客に焦点を当てるのに対し、PEST分析は、その市場全体に影響を及ぼす、より大きな背景(=世の中のトレンド)を捉えるのに役立ちます。例えば、「高齢化(Society)が進むことで、健康関連市場(Customer)が拡大する」「キャッシュレス決済に関する法律(Politics)が整備されたことで、新たな決済サービス(Customer)への需要が高まる」といった形で、マクロな変化が市場や顧客に与える影響を予測し、ビジネスチャンスや脅威を早期に発見できます。

5フォース分析

5フォース(Five Forces)分析は、経営学者のマイケル・ポーターが提唱した、業界の収益性を決める5つの競争要因(脅威)を分析するためのフレームワークです。「フォース」とは「脅威」や「圧力」を意味します。

- 業界内の競合の脅威: 競合他社の数や力関係。競合が多ければ多いほど、競争は激しくなります。

- 新規参入の脅威: 新たな企業がその業界に参入してくる可能性。参入障壁が低いほど、この脅威は高まります。

- 代替品の脅威: 自社の製品やサービスと同じ顧客ニーズを、異なる方法で満たす代替品が登場する可能性。

- 売り手の交渉力: 製品の原材料や部品を供給するサプライヤー(売り手)の力が強いと、仕入れ価格が高騰し、利益が圧迫されます。

- 買い手の交渉力: 製品やサービスを購入する顧客(買い手)の力が強いと、価格引き下げ圧力が高まります。

3C分析のCompetitor分析が個々の競合企業に焦点を当てるのに対し、5フォース分析は、業界全体の「競争の構造」を明らかにします。この分析を通じて、「そもそもこの業界は儲かりやすいのか、儲かりにくいのか」という業界の魅力度を測ることができます。自社が置かれている競争環境の厳しさを客観的に評価し、どこに脅威があり、どこに機会があるのかを構造的に理解するために非常に有効なツールです。

競合分析に役立つフレームワーク

Competitor分析で、競合の具体的なアクションをより詳細に分解・分析するために役立つフレームワークです。

4P分析

4P分析は、マーケティング戦略を構成する具体的な戦術(マーケティング・ミックス)を検討するための、古典的かつ基本的なフレームワークです。企業側の視点から、以下の4つの要素を分析・計画します。

- Product(製品): どのような製品・サービスを提供するのか(品質、デザイン、機能、ブランド名、パッケージなど)。

- Price(価格): いくらで提供するのか(定価、割引、支払条件など)。

- Place(流通・場所): どこで提供するのか(店舗、ECサイト、代理店、物流など)。

- Promotion(販促): どのようにして顧客に知らせ、購入を促すのか(広告、PR、販売促進、人的販売など)。

3C分析のCompetitor分析において、競合他社が「具体的にどのような4Pの組み合わせで戦っているのか」を分析することで、その戦略をより深く理解できます。例えば、「競合A社は高品質な製品(Product)を高価格(Price)で、都心部の直営店(Place)のみで販売し、雑誌広告(Promotion)を中心に高級感を訴求している」といった形で整理することで、競合のポジショニングが明確になります。

4C分析

4C分析は、4P分析を顧客側の視点から捉え直したフレームワークです。4Pが企業目線であるのに対し、4Cは顧客にとっての価値を考える際に用います。

- Customer Value(顧客価値): 顧客がその製品・サービスから得られる価値は何か(4PのProductに対応)。

- Cost(顧客コスト): 顧客がその価値を得るために支払う費用は何か(金銭的コストだけでなく、時間や手間も含む)(4PのPriceに対応)。

- Convenience(利便性): 顧客はどれだけ容易にその製品・サービスを手に入れられるか(4PのPlaceに対応)。

- Communication(コミュニケーション): 企業と顧客との間でどのような対話が行われているか(一方的な販促ではなく、双方向のやり取りを重視)(4PのPromotionに対応)。

競合分析において4Cの視点を取り入れることで、「競合は顧客からどのように見えているのか」を推測できます。企業が「高機能な製品(Product)」を提供しているつもりでも、顧客にとっては「複雑で使いにくい(Customer Valueが低い)」と感じられているかもしれません。競合の強み・弱みを顧客視点で評価するために有効です。

自社分析に役立つフレームワーク

Company分析で、自社の内部環境を客観的かつ多角的に評価するために役立つフレームワークです。

SWOT分析

SWOT分析は、内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの要素をマトリクスに整理するフレームワークです。

3C分析とSWOT分析は非常に親和性が高く、セットで使われることが多くあります。具体的には、3C分析で収集したファクトを、SWOTの4つの箱に分類・整理するという使い方をします。

- 市場・顧客分析、競合分析の結果 → 機会・脅威

- 自社分析の結果 → 強み・弱み

SWOT分析の真価は、この整理の先にある「クロスSWOT分析」にあります。各要素を掛け合わせることで、具体的な戦略オプションを導き出します。

- 強み × 機会(積極化戦略): 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に活用する戦略。

- 強み × 脅威(差別化戦略): 自社の強みを活かして、脅威を回避または無力化する戦略。

- 弱み × 機会(改善戦略): 市場の機会を逃さないために、自社の弱みを克服する戦略。

- 弱み × 脅威(防衛・撤退戦略): 最悪の事態を避けるための防衛的な戦略。

VRIO分析

VRIO(ブリオ)分析は、自社の持つ経営資源(リソース)が、持続的な競争優位性の源泉となりうるかを評価するためのフレームワークです。3C分析のCompany分析で洗い出した「自社の強み」が、本当に価値のあるものなのかを厳しく判定するのに役立ちます。

以下の4つの問いに順番に「Yes」と答えられるかを検証します。

- Value(経済的価値): その経営資源は、市場の機会を活用したり、脅威を無力化したりするのに役立つか?

- Rarity(希少性): その経営資源を、多くの競合他社は保有していないか?

- Inimitability(模倣困難性): その経営資源を、競合他社が容易に模倣することは困難か?(コストが高い、時間がかかるなど)

- Organization(組織): その経営資源を、企業が有効に活用するための組織的な体制やプロセスが整っているか?

全ての問いに「Yes」と答えられて初めて、その経営資源は「持続的な競争優位性」をもたらすと判断されます。自社の強みを過大評価することを防ぎ、真に頼るべきコア・コンピタンス(中核的な強み)を見極めるための強力なツールです。

3C分析と他のフレームワークとの違い

マーケティングや戦略立案の世界には、3C分析以外にも数多くのフレームワークが存在します。中でも、SWOT分析や4P分析、4C分析は特に知名度が高く、3C分析と混同されたり、その違いがよく分からなかったりするケースが少なくありません。

それぞれのフレームワークは、異なる目的と分析スコープを持っています。それらの違いを正しく理解し、適切に使い分けることで、分析の質は飛躍的に向上します。ここでは、代表的なフレームワークと3C分析との違いを明確に解説します。

SWOT分析との違い

3C分析とSWOT分析は、事業環境を分析するという点で共通しており、しばしばセットで用いられるため、特に混同されやすい関係にあります。しかし、その目的と役割には明確な違いがあります。

端的に言えば、3C分析が「KSF(成功要因)を発見するための情報収集・現状把握のツール」であるのに対し、SWOT分析は「収集した情報を整理し、戦略の方向性を導き出すための思考整理・戦略立案のツール」と位置づけられます。

両者の違いを以下の表にまとめます。

| 観点 | 3C分析 | SWOT分析 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 事業環境を分析し、成功要因(KSF)を発見する | 内部・外部環境を整理し、戦略オプションを洗い出す |

| 分析対象 | 市場/顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)という3つの具体的な主体 | 強み(S)、弱み(W)、機会(O)、脅威(T)という4つの概念的な要素 |

| 分析の視点 | 外部環境(市場・競合)から内部環境(自社)へと分析を進めることで、客観的な現状を把握する | 内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)をマトリクスに並べて、両者の関係性を俯瞰する |

| 関係性と順序 | SWOT分析のインプット(情報源)となる。一般的に3C分析を先に行う。 | 3C分析などで得たファクトを分類・整理するためのフレーム(器)として機能する。 |

分析のプロセスにおける役割の違い

分析プロセス全体を料理に例えるなら、3C分析は「食材集め」のフェーズです。市場という畑で顧客という野菜を収穫し、競合という肉屋でライバルの肉質を確かめ、自社という厨房で手持ちの調理器具を確認する作業にあたります。新鮮で質の良い食材(=客観的なファクト)を集めることが目的です。

一方、SWOT分析は「レシピ作り(調理法の検討)」のフェーズです。集めてきた食材を「強み(この肉は霜降りだ)」「弱み(野菜が少し足りない)」「機会(今日はパーティーなので需要が多い)」「脅威(他のシェフも同じ肉を狙っている)」といった形でまな板の上に整理し、「この霜降り肉(強み)を活かして、パーティー需要(機会)に応える豪華なステーキを作ろう(積極化戦略)」といったように、具体的な調理法(=戦略)を考える作業にあたります。

このように、3C分析で客観的な事実(ファクト)を収集・分析し、その結果をSWOT分析のフレームワークに落とし込んで整理し、クロスSWOT分析を通じて具体的な戦略オプションを導き出す、という流れが最も効果的で一般的な活用方法です。3C分析がなければSWOT分析は中身のない空論になりがちですし、SWOT分析がなければ3C分析で集めた情報が整理されず、示唆に富んだ結論にたどり着きにくくなります。両者は対立するものではなく、相互に補完しあう強力なパートナーなのです。

4P分析・4C分析との違い

4P分析・4C分析と3C分析は、分析の「階層」が異なります。3C分析が事業全体やマーケティングの「戦略」レベルに関わるのに対し、4P分析・4C分析は、その戦略を実行するためのより具体的な「戦術」レベルに関わるフレームワークです。

戦略(Strategy)とは、「どの市場で、誰を相手に、どのような価値で戦うか」といった、事業全体の方向性や目標達成のための「計画・方針」を指します。

戦術(Tactics)とは、その戦略を実行するための「具体的な手段・方法」を指します。

この階層の違いを踏まえて、両者の違いを以下の表にまとめます。

| 観点 | 3C分析 | 4P分析 / 4C分析 |

|---|---|---|

| 分析の階層 | 戦略レベル(事業環境全体) | 戦術レベル(マーケティング施策) |

| 主な目的 | 事業の成功要因(KSF)を発見し、事業全体の方向性を決定する(Where to play / どういう土俵で戦うか) | 決定した戦略に基づき、具体的なマーケティング施策を立案・実行・評価する(How to win / どうやって戦うか) |

| 分析のスコープ | 市場、競合、自社といった、よりマクロで広範な環境を分析する | 製品、価格、流通、販促といった、企業がコントロール可能な具体的な実行手段を分析する |

| 関係性と順序 | 4P/4Cを考えるための上位概念。3C分析の結果を受けて、どのような4P/4Cを組むべきかが決まる。 | 3C分析などで決定した戦略を実行するための下位概念。戦略という方針があって初めて、効果的な4P/4Cが設計できる。 |

分析プロセスにおける役割の違い

ここでも料理に例えるなら、3C分析は「どんなジャンルのレストランを開くか決める」プロセスです。「最近の顧客(Customer)は健康志向で、近隣の競合(Competitor)にはイタリアンが多い。我が社(Company)には和食の料理人がいる」という分析から、「健康志向の創作和食レストラン」という事業戦略の方向性(KSF)を決定します。

これに対し、4P分析・4C分析は、その「創作和食レストラン」を具体的にどう運営するかの「メニューや店舗設計を決める」プロセスです。

- Product/Customer Value: どんなメニュー(料理)を提供するか?(減塩、有機野菜を使用など)

- Price/Cost: 価格設定はどうするか?(ランチセットは1,500円、ディナーコースは6,000円など)

- Place/Convenience: どこに出店し、どのように提供するか?(駅近の路面店、デリバリー対応など)

- Promotion/Communication: どうやってお店を知ってもらうか?(グルメサイトへの掲載、SNSでの情報発信など)

このように、まず3C分析で事業の大きな方向性(戦略)を定め、その戦略を実現するために、4P/4C分析を用いて具体的な実行計画(戦術)に落とし込んでいくという順序が基本です。戦略なき戦術は迷走を招き、戦術なき戦略は絵に描いた餅となります。3C分析と4P/4C分析は、車の両輪のように連携させることで、初めてマーケティング活動全体に一貫性と実効性をもたらすことができるのです。

まとめ

本記事では、事業戦略やマーケティング戦略の策定に不可欠なフレームワークである「3C分析」について、その基本概念から具体的な実践方法、成功のポイント、そして他のフレームワークとの連携に至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて要点を振り返りましょう。

- 3C分析とは: 市場・顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点から外部環境と内部環境を分析し、事業の成功要因(KSF)を導き出すためのフレームワークです。

- 3C分析の目的: KSFを発見するだけでなく、それを基に事業戦略やマーケティングの方向性を定め、同時に自社の現状を客観的に把握することにあります。

- 分析の進め方: ①目的の明確化 → ②市場・顧客分析 → ③競合分析 → ④自社分析 → ⑤KSFの導出という5つのステップで進めることが効果的です。

- 成功のポイント: 分析は必ずCustomer→Competitor→Companyの順番で行い、希望的観測を排して事実(ファクト)に基づいて分析することが重要です。また、環境変化に対応するために定期的に分析を行い、完璧を求めすぎて情報収集に時間をかけすぎないことも成功の鍵となります。

- 他のフレームワークとの連携: 3C分析は単体で完結するものではありません。PEST分析や5フォース分析で市場・競合分析を深め、SWOT分析やVRIO分析で自社分析や戦略立案を補強するなど、目的に応じて他のフレームワークと組み合わせることで、分析の質は格段に向上します。

3C分析は、決して一部の専門家だけのものではありません。その考え方の本質は、ビジネスに関わる全ての人が身につけるべき、普遍的で強力な思考のOSです。勘や経験則だけに頼るのではなく、この論理的なフレームワークを活用することで、あなたのビジネス判断はより客観的で、説得力のあるものへと変わっていくはずです。

まずは本記事で紹介したテンプレートを参考に、ご自身の事業や担当する製品・サービスについて、簡単な分析から始めてみてはいかがでしょうか。小さな一歩が、自社のビジネスを客観的に見つめ直し、新たな成長の道筋を発見する大きなきっかけとなるかもしれません。