現代のビジネス環境は、顧客のレビュー、SNSの投稿、コールセンターへの問い合わせ記録、社内の日報といった、膨大な量の「テキストデータ」に溢れています。これらのテキストデータは、顧客の偽らざる本音や、業務改善のヒント、そして新たなビジネスチャンスといった貴重な情報が眠る「宝の山」です。しかし、その多くは形式が定まっていない「非構造化データ」であるため、従来の分析手法では十分に活用しきれていませんでした。

この課題を解決する技術として、今、大きな注目を集めているのが「テキストマイニング」です。

テキストマイニングは、文章をコンピュータで解析し、単語の出現頻度や相関関係、感情などを明らかにすることで、テキストデータに埋もれた有益な知見を掘り起こすための技術です。この技術を活用すれば、これまで人の手では膨大な時間と労力がかかっていたテキストデータの分析を、効率的かつ客観的に行うことができます。

この記事では、テキストマイニングの基礎知識から、その仕組み、具体的な分析手法、ビジネスにおける活用シーンまでを網羅的に解説します。さらに、導入のメリット・デメリット、自社に合ったツールの選び方、そして初心者でも始めやすい無料ツールを含むおすすめのテキストマイニングツール10選を詳しくご紹介します。

この記事を読めば、テキストマイニングの全体像を深く理解し、自社のビジネス課題解決に向けた第一歩を踏み出すための具体的な知識を得られるでしょう。

目次

テキストマイニングとは

テキストマイニング(Text Mining)とは、定型化されていない自然言語で書かれたテキストデータ(非構造化データ)を、自然言語処理(NLP)や統計学などの技術を用いて分析し、そこから価値のある情報や知見を発見するための一連の技術・手法のことです。文字通り、テキスト(Text)という鉱山から、有益な情報を採掘(Mining)するイメージで捉えると分かりやすいでしょう。

私たちの周りには、日々、膨大な量のテキストデータが生成されています。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 顧客からのデータ: アンケートの自由回答、商品レビュー、コールセンターの応対履歴、問い合わせメール、SNSの投稿・コメント

- 社内のデータ: 営業日報、会議の議事録、技術報告書、社内チャット、従業員満足度調査のコメント

- 外部のデータ: ニュース記事、調査レポート、学術論文、特許情報

これらのデータには、数値だけでは捉えきれない人々の感情、意見、潜在的なニーズ、課題、そして未来を予測するヒントが豊富に含まれています。しかし、これらのテキストデータは、数値データのように行と列で整理された「構造化データ」とは異なり、形式が自由であるため、そのままでは集計や分析が困難です。

例えば、「この製品はデザインは良いが、価格が高い」という一つのレビュー文があったとします。人間が見れば、「デザイン」という点ではポジティブな評価、「価格」という点ではネガティブな評価がされていると瞬時に理解できます。しかし、これを何千、何万件という単位で集計し、全体の傾向を掴むのは人力ではほぼ不可能です。

テキストマイニングは、まさにこの課題を解決します。コンピュータの力を使って、大量の文章を単語や文節に分解し、それぞれの単語がどのような文脈で、どのくらいの頻度で使われているのか、また、他のどの単語と一緒に使われやすいのか(共起関係)などを分析します。さらに、文章全体の感情がポジティブなのかネガティブなのか(センチメント分析)を判定することも可能です。

なぜ今、テキストマイニングが重要視されているのでしょうか。その背景には、主に3つの要因があります。

第一に、ビッグデータ時代の到来です。インターネットとスマートフォンの普及により、企業や個人が生成・蓄積するデータの量が爆発的に増加しました。そのデータの大部分は、SNSの投稿やレビューといったテキストデータ、つまり非構造化データであると言われています。この膨大な非構造化データを活用できるかどうかが、企業の競争力を大きく左右する時代になったのです。

第二に、顧客ニーズの多様化と複雑化です。市場が成熟し、モノやサービスが溢れる現代において、顧客は単に機能的な価値だけでなく、感情的な価値や自己実現といった、より高度な欲求を満たすことを求めるようになりました。こうした複雑なインサイトは、選択式のアンケートのような定量調査だけでは捉えきれません。自由回答やSNS上の生の声といった定性的なテキストデータの中にこそ、顧客を深く理解する鍵が隠されています。

第三に、AI(人工知能)および自然言語処理(NLP)技術の進化です。かつては専門家でなければ扱うのが難しかったテキストマイニングですが、近年の技術革新により、分析の精度が飛躍的に向上しました。同時に、専門知識がないビジネスパーソンでも直感的に操作できる高機能なツールが数多く登場し、導入のハードルが大きく下がりました。これにより、マーケティング部門やカスタマーサポート部門、人事部門など、様々な現場でテキストマイニングが活用されるようになっています。

テキストマイニングを活用することで、企業はデータに基づいた客観的で精度の高い意思決定が可能になります。 これまで担当者の経験や勘に頼りがちだった領域、例えば「顧客が本当に求めているものは何か」「なぜこの商品は売れないのか」「従業員のエンゲージメントが低い原因は何か」といった問いに対して、テキストデータという確かな根拠を持って答えを導き出すことができるのです。

この記事を通じて、テキストマイニングが単なる技術的な用語ではなく、ビジネスを革新するための強力な武器であることを理解し、その活用方法を具体的にイメージできるようになることを目指します。

テキストマイニングとデータマイニングの違い

テキストマイニングについて学ぶ際、しばしば混同されがちな言葉に「データマイニング」があります。両者は密接に関連していますが、その目的や分析対象において明確な違いがあります。この違いを正しく理解することは、テキストマイニングの本質を掴む上で非常に重要です。

まず、より広範な概念であるデータマイニング(Data Mining)から説明します。データマイニングとは、膨大なデータ(ビッグデータ)の集合体から、統計学やパターン認識、AI(人工知能)などの手法を駆使して、これまで知られていなかった有用なパターン、相関関係、ルール、法則性などを発見するプロセスを指します。その名の通り、データの鉱山から価値ある知見を掘り出す行為全般を意味します。

データマイニングが主に取り扱うのは、データベースのテーブルのように行と列で整理された「構造化データ」です。例えば、顧客のID、年齢、性別、購入日、購入金額、購入商品といった数値データやカテゴリデータがこれにあたります。これらの構造化データを分析することで、「30代女性は、特定の商品Aと商品Bを一緒に購入する傾向がある」といった相関ルールや、「過去の購買履歴がこのようなパターンの顧客は、将来的に離反する可能性が高い」といった予測モデルを構築します。

一方、テキストマイニングは、その名の通り「テキストデータ」を専門に扱うマイニング技術です。テキストデータは、SNSの投稿、商品レビュー、メールの文面など、形式が定まっていない「非構造化データ」の代表例です。

結論から言えば、テキストマイニングはデータマイニングの一分野と位置づけられます。データマイニングという大きな枠組みの中に、テキストデータを対象とする専門領域としてテキストマイニングが存在する、という関係性です。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめました。

| 項目 | テキストマイニング | データマイニング |

|---|---|---|

| 分析対象 | テキストデータ(非構造化データ) 例:アンケートの自由回答、SNS投稿、レビュー、メール |

構造化データが中心 例:購買履歴、顧客属性、Webアクセスログ |

| 主な目的 | 言葉の意味、文脈、感情の理解、話題や傾向の発見 | パターン、相関関係、異常検知、分類、将来予測 |

| 必要な前処理 | 自然言語処理(形態素解析、構文解析など) | データのクレンジング、欠損値処理、正規化など |

| アウトプット例 | ワードクラウド、共起ネットワーク、感情スコア | 相関ルール、決定木、クラスタリング結果、予測モデル |

| 具体例 | SNS投稿から自社製品の評判(ポジティブ/ネガティブ)を分析する | 購入履歴データから顧客を優良顧客や離反予備軍などに分類する |

この表からわかるように、最も大きな違いは分析対象と、それに伴う必要な前処理にあります。

データマイニングでは、数値化されたデータを扱うため、分析の前処理として、データの欠損を補ったり、表記の揺れを統一したり(データクレンジング)、単位の異なる数値を一定の範囲に収めたり(正規化)といった作業が中心となります。

それに対してテキストマイニングでは、コンピュータが文章の意味を理解できるようにするための「自然言語処理(Natural Language Processing, NLP)」という特別な前処理が不可欠です。人間が当たり前のように読んでいる文章も、コンピュータにとっては単なる文字列に過ぎません。そこで、文章を意味のある最小単位である「単語」に分割し(形態素解析)、単語間の関係性を解き明かす(構文解析)といった工程が必要になるのです。この自然言語処理こそが、テキストマイニングを特徴づける中核技術と言えます。

また、両者は排他的な関係ではなく、相互に連携することで、より高度で深い分析を実現します。例えば、あるECサイトの分析を考えてみましょう。

- まず、テキストマイニングを用いて、顧客レビューのテキストデータを分析します。これにより、「配送の速さ」に関するポジティブな意見や、「梱包の丁寧さ」に関するネガティブな意見が多い、といった知見が得られます。さらに、各レビューに対して「ポジティブ度」「ネガティブ度」をスコア化します。

- 次に、このテキストマイニングで得られた「感情スコア」を、新たな変数として既存の顧客データベースに追加します。

- そして、データマイニングの手法を用いて、顧客の属性(年齢、性別)や購買履歴(購入頻度、購入単価)といった構造化データと、先ほどの「感情スコア」を統合的に分析します。

これにより、「高評価レビューを書いた顧客は、リピート購入率が平均よりも20%高い」といった、単独の分析では見えてこなかった新たな法則を発見できる可能性があります。このように、テキストマイニングで定性的な情報から新たな特徴量(変数)を生成し、それをデータマイニングのモデルに組み込むことで、分析の精度や深みが格段に増すのです。

まとめると、データマイニングはデータ全体から知見を得る広範なアプローチであり、テキストマイニングはその中で特に文章という非構造化データに特化した、専門的な分析手法です。両者の違いと関係性を理解し、目的に応じて適切に使い分ける、あるいは組み合わせることが、データドリブンな意思決定の鍵となります。

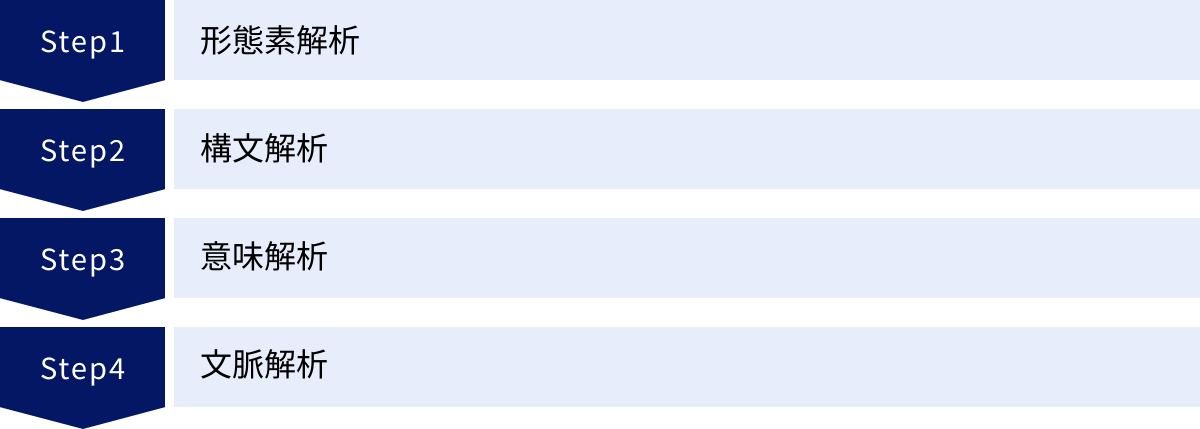

テキストマイニングの仕組み(処理の流れ)

テキストマイニングが、どのようにして単なる文字列の集合から有益な情報を抽出するのか、その裏側にある仕組み(処理の流れ)は、大きく4つのステップに分かれています。これらのステップは、コンピュータが人間のように自然言語を理解するための重要な工程であり、総称して「自然言語処理(Natural Language Processing, NLP)」と呼ばれます。ここでは、各ステップの役割を具体例と共に詳しく解説します。

形態素解析

テキストマイニングの最初の、そして最も基本的なステップが「形態素解析」です。形態素解析とは、文章を、意味を持つ最小の言語単位である「形態素」に分割し、それぞれの品詞(名詞、動詞、形容詞など)を判別する処理のことです。

日本語は、英語のように単語と単語の間がスペースで区切られていません(わかち書き)。そのため、コンピュータがどこからどこまでを一つの単語として認識すればよいのかを判断するのは非常に困難です。

例えば、「今日の天気は晴れです」という文章があったとします。人間はこれを自然に理解できますが、コンピュータにとっては単なる文字の羅列です。そこで形態素解析を行うと、以下のように分割・品詞分類されます。

- 今日: 名詞

- の: 助詞

- 天気: 名詞

- は: 助詞

- 晴れ: 名詞

- です: 助動詞

このように文章を単語単位に分解することで、初めて「どの単語が」「何回出現したか」といった頻度計算が可能になります。アンケートの自由回答全体で「価格」や「デザイン」という名詞が何回登場したかをカウントしたり、商品レビューで「使いやすい」という形容詞がどれだけ使われているかを調べたりできるのは、この形態素解析という前処理があるおかげです。

形態素解析には、「MeCab(めかぶ)」や「Janome(蛇の目)」、「GiNZA」といった、辞書ベースで動作する専門の解析エンジン(アナライザー)が用いられます。これらのエンジンは、膨大な言語データから構築された辞書と文法ルールに基づいて、最も確からしい分割と品詞の推定を行います。

構文解析

形態素解析によって単語に分割されただけでは、まだ文章全体の意味を正確に捉えることはできません。次に必要となるのが「構文解析」です。構文解析とは、分割された形態素(単語)同士の関係性、特に「どの単語がどの単語を修飾しているか」といった係り受け構造を解析する処理です。

これにより、文の構造、つまり主語(S)、述語(V)、目的語(O)などが何であるかを明らかにします。

例えば、「高いビルから綺麗な景色が見える」という文章を考えてみましょう。

- 形態素解析だけでは、「高い」「ビル」「から」「綺麗」「な」「景色」「が」「見える」という単語が並んでいることしか分かりません。

- 構文解析を行うと、「高い」は「ビル」を修飾し、「綺麗な」は「景色」を修飾していること、そして「(何が)見える」の主語が「景色」であることが分かります。

この係り受け構造が分かると、より高度な分析が可能になります。例えば、「高い」という形容詞が「価格」にかかっているのか、「性能」にかかっているのかを区別できます。「価格が高い」はネガティブな意見ですが、「性能が高い」はポジティブな意見である可能性が高く、この区別は顧客の意図を正確に把握する上で極めて重要です。

構文解析は、文章の骨格を理解するステップであり、単語の出現頻度だけでは見えてこない、より深い意味関係を抽出するための土台となります。

意味解析

構文解析によって文の構造が明らかになったら、次は「意味解析」のステップに進みます。意味解析とは、構文解析の結果を基に、文が具体的にどのような意味を持っているのかを解釈する処理です。

このステップで対処する代表的な課題が「多義性(Polysemy)の解消」です。日本語には、同じ表記や発音でも文脈によって意味が異なる単語(多義語)や同音異義語が数多く存在します。

例えば、「この『はし』は使いやすい」という文があった場合、「はし」が食べるときに使う「箸」なのか、川にかかっている「橋」なのか、建物の「端」なのかを判断する必要があります。意味解析では、構文解析で得られた係り受け関係や、周辺に出現する単語(共起語)を手がかりに、最も妥当な意味を特定します。例えば、「使いやすい」や、もし近くに「食べる」「持つ」といった単語があれば、「箸」である可能性が高いと推測します。

また、文章中の単語を、あらかじめ定義された概念やカテゴリに分類する処理(固有表現抽出)も意味解析の一環です。例えば、「Appleが新しいiPhoneを発表した」という文から、「Apple」を「組織名」、「iPhone」を「製品名」として認識します。これにより、特定の企業や製品に関する評判だけを効率的に抽出できます。

意味解析は、単語の表面的な意味だけでなく、文脈に応じた真の意味をコンピュータに理解させるための重要なプロセスです。

文脈解析

最後のステップが「文脈解析」です。文脈解析は、これまでの解析結果を統合し、単一の文だけでなく、複数の文にまたがる関係性や、文章全体の背景・文脈を理解する処理です。

文脈解析が取り組む主要なタスクの一つに「照応解析(Anaphora Resolution)」があります。これは、代名詞(「それ」「あれ」「彼」「彼女」など)や指示詞が、具体的に何を指しているのかを特定する処理です。

例えば、以下のような文章があったとします。

「新しいスマートフォンを購入した。それは非常に軽量で、カメラの性能も素晴らしい。」

この文の「それ」が「新しいスマートフォン」を指していると人間はすぐに理解できますが、コンピュータには自明ではありません。文脈解析によってこの照応関係を解決することで、「軽量」で「カメラ性能が素晴らしい」という評価が、スマートフォンに対するものであると正しく結びつけることができます。

また、皮肉や比喩表現の解釈も文脈解析の範疇に含まれます。「このレスポンスの速さ、神対応ですね!」という文は、文字通りには解釈できません。前後の文脈や、一般的に「神対応」という言葉が使われる状況を考慮して、非常にポジティブな評価であると判断する必要があります。

文脈解析は、文章の断片的な理解から、書き手の意図や主張といった、より高次の情報を読み解くための最終段階です。これらの4つのステップ(形態素解析→構文解析→意味解析→文脈解析)を経て、コンピュータは初めてテキストデータに込められた深い意味を抽出し、ビジネスに有益なインサイトへと変換することができるのです。

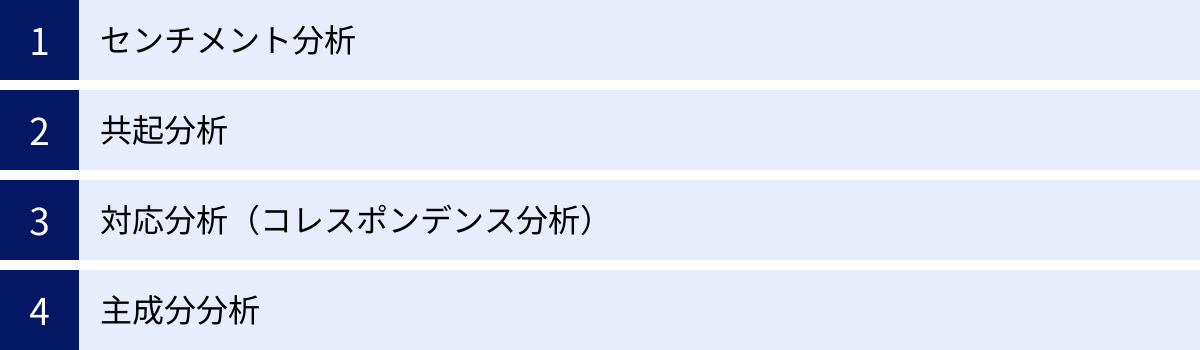

テキストマイニングの主な分析手法

テキストマイニングの仕組みによって処理されたデータは、次に様々な分析手法を用いて可視化され、解釈されます。ここでは、ビジネスの現場で特によく用いられる代表的な4つの分析手法について、その特徴と活用例を解説します。

センチメント分析

センチメント分析(Sentiment Analysis)は、感情分析やネガポジ分析とも呼ばれ、文章に含まれる人間の感情、意見、評価などを「ポジティブ(肯定的)」「ネガティブ(否定的)」「ニュートラル(中立的)」の3つ(またはより細かく)に分類・判定する手法です。

この分析では、あらかじめ単語ごとに「ポジティブ度」や「ネガティブ度」のスコアを割り当てた「感情辞書」が利用されます。例えば、「素晴らしい」「最高」「満足」といった単語には高いポジティブスコアが、「ひどい」「残念」「不満」といった単語には高いネガティブスコアが設定されています。

分析対象の文章を形態素解析で単語に分割し、各単語の感情スコアを合計したり、平均したりすることで、文章全体のセンチメントを算出します。さらに、構文解析を組み合わせることで、「〇〇は良いが、△△は悪い」といったように、評価の対象(何が)と評価(どうだ)を正確に結びつけ、より精度の高い分析を行います。

【活用例】

- 商品・サービスの評判分析: ECサイトのレビューやSNS上の口コミを分析し、自社製品に対する顧客の感情を定量的に把握します。ポジティブな評価が多い機能はセールスポイントとして訴求し、ネガティブな評価が集中する点は優先的な改善課題として特定できます。

- ブランドイメージ調査: ニュース記事やブログ、SNSでの自社ブランドに関する言及を時系列で分析し、世の中のブランドイメージがどのように変化しているかをモニタリングします。PR活動やキャンペーンの効果測定にも活用されます。

- コールセンターの応対品質向上: 顧客との通話記録をテキスト化し、センチメント分析を行うことで、顧客の満足度や不満度を客観的に評価します。ネガティブな感情が高まった会話を抽出し、その原因を分析することで、オペレーターの応対スキル向上やFAQの改善に繋げます。

共起分析

共起分析(Co-occurrence Analysis)は、文章中で「特定の単語と一緒に出現しやすい単語(共起語)」を分析する手法です。単語と単語の結びつきの強さ(共起関係)を明らかにすることで、人々が特定のトピックについて、どのような連想や文脈で語っているのかを探ることができます。

分析結果は、「共起ネットワーク図」として可視化されることが一般的です。これは、単語を点(ノード)で、単語間の結びつきの強さを線(エッジ)の太さや色で表現した図です。中心的なキーワードの周りに、関連性の強い単語がクラスター(塊)として配置されるため、データの全体像や構造を直感的に把握できます。

【活用例】

- 顧客インサイトの発見: 「ビール」というキーワードでアンケートの自由回答を分析した結果、「夏」「枝豆」「おつまみ」といった単語が強く共起していれば、顧客がビールを飲む際の典型的なシーンを理解できます。もし、予期しなかった「ご褒美」「リラックス」といった単語が共起していれば、新たな顧客ニーズやプロモーションの切り口を発見できる可能性があります。

- マーケティング戦略の立案: 自社製品名と共起する単語を分析することで、顧客が製品にどのような価値を感じているか(例:「時短」「手軽」)、どのようなシーンで利用しているか(例:「朝食」「お弁当」)を把握し、広告のキャッチコピーやコンテンツマーケティングのテーマ設定に活かします。

- WebサイトのSEO対策: 特定のキーワード(例:「テキストマイニング」)で検索するユーザーが、他にどのようなキーワード(例:「ツール」「無料」「方法」「事例」)に関心を持っているかを共起分析で把握し、それらのキーワードを網羅した質の高いコンテンツを作成することで、検索エンジンからの評価を高めます。

対応分析(コレスポンデンス分析)

対応分析(Correspondence Analysis)は、コレスポンデンス分析とも呼ばれ、カテゴリデータ間の関連性を可視化するための多変量解析手法です。主に、アンケートのクロス集計表のように、行と列にそれぞれ異なるカテゴリを持つデータを分析する際に用いられます。

対応分析を行うと、行のカテゴリと列のカテゴリが、「散布図」上の点の位置としてマッピングされます。この散布図上では、互いに関連性の強いカテゴリ同士は近くに、関連性の弱いカテゴリ同士は遠くに配置されます。これにより、複雑なクロス集計表の数値を眺めるだけでは分かりにくい、カテゴリ間の相対的な関係性を一目で理解できます。

【活用例】

- ブランドのポジショニング分析: 複数のブランド(例:A社、B社、C社)と、それぞれのブランドイメージを表すキーワード(例:「高級感」「親しみやすい」「革新的」「信頼できる」)に関するアンケート結果を対応分析します。散布図上で、自社ブランドがどのイメージキーワードの近くに位置しているか、また競合ブランドがどの位置にいるかを確認することで、市場における自社のポジショニングを客観的に把握し、ブランディング戦略を策定します。

- 顧客セグメントと商品の関連性分析: 顧客を年代別(例:20代、30代、40代)にセグメントし、それぞれのセグメントが好む商品カテゴリ(例:ファッション、グルメ、旅行)のデータを対応分析します。「20代」は「ファッション」と近く、「40代」は「旅行」と近い、といった関係性が分かれば、各セグメントに響くターゲティング広告や商品提案が可能になります。

主成分分析

主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)は、多数の変数(量的データ)を、より少ない、互いに相関のない総合的な指標(主成分)に要約する多変量解析手法です。多くの変数に共通する情報を集約することで、データ全体の特徴をよりシンプルに、解釈しやすくすることが目的です。

例えば、顧客満足度調査で「価格」「品質」「デザイン」「サポート」「使いやすさ」など10項目の満足度を5段階評価で尋ねたとします。この10個の変数をそのまま扱うのは複雑ですが、主成分分析を適用すると、これらの変数を「コストパフォーマンス因子(価格と品質から成る)」「デザイン性因子(デザインと使いやすさから成る)」「サポート品質因子」といった2〜3個の主成分に要約できる場合があります。

これにより、データに潜む「潜在的な構造」や「評価の軸」を明らかにすることができます。テキストマイニングにおいては、アンケートの自由回答を単語の出現パターンなどに基づいて数値化し、そのデータに主成分分析を適用することで、回答者全体の傾向やグループ分けを行う際に活用されます。

【活用例】

- アンケートデータの要約と解釈: 上記の顧客満足度調査の例のように、多くの設問項目を少数の主成分にまとめることで、顧客が製品を評価する際の主要な判断軸を特定します。各顧客がどの主成分を重視しているかをスコア化し、顧客のタイプ分け(セグメンテーション)に利用できます。

- 従業員満足度調査の分析: 従業員エンゲージメントに関する多数の質問項目(例:「仕事のやりがい」「人間関係」「評価制度」「労働環境」)を主成分分析し、「成長実感因子」「職場環境因子」といった組織の状態を示す総合指標を作成します。部署ごとに主成分スコアを比較することで、組織の強みや課題を特定しやすくなります。

これらの分析手法は、それぞれ単独で用いるだけでなく、複数を組み合わせることで、より多角的で深い洞察を得ることが可能です。

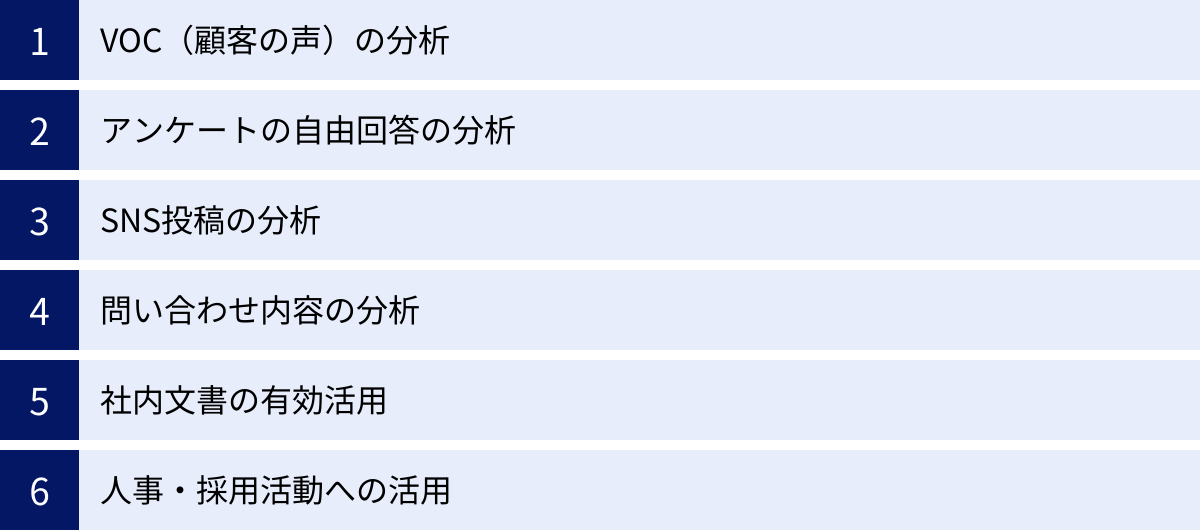

テキストマイニングでできること(活用シーン)

テキストマイニングは、理論上の技術に留まらず、既に多くの企業で様々なビジネス課題の解決に活用されています。その応用範囲は非常に広く、マーケティングからカスタマーサポート、人事、製品開発まで多岐にわたります。ここでは、具体的な活用シーンを6つ挙げ、テキストマイニングがどのように価値を生み出すのかを解説します。

VOC(顧客の声)の分析

VOC(Voice of Customer)とは、コールセンターへの問い合わせ、アンケート、レビュー、SNS投稿など、様々なチャネルを通じて寄せられる「顧客の声」の総称です。テキストマイニングは、この膨大で多種多様なVOCを効率的に分析するための最も強力なツールの一つです。

従来、VOCの分析は担当者が目視で確認し、手作業で分類・集計するのが一般的でした。しかし、この方法では膨大な時間がかかる上に、担当者の主観が入りやすく、一部の声(いわゆる「声の大きい」顧客の意見)に引っ張られてしまうリスクがありました。

テキストマイミングを導入することで、数万、数十万件に及ぶVOCを網羅的かつ客観的に分析できます。センチメント分析を用いれば、製品やサービスに対するポジティブ・ネガティブな意見の比率を定量的に把握し、その変化を時系列で追跡できます。共起分析を使えば、「不満」「クレーム」といったキーワードと一緒にどのような単語が出現しているかを分析し、顧客が不満を感じている具体的な原因(例:「バッテリーの持ちが悪い」「説明書が分かりにくい」)を特定できます。

これにより、製品・サービスの改善点をデータに基づいて特定したり、潜在的なクレームの兆候を早期に検知して事前に対策を講じたりすることが可能になります。

アンケートの自由回答の分析

アンケート調査において、選択式の設問は集計が容易な反面、用意された選択肢以外の意見や、その回答に至った理由・背景を探ることはできません。こうした定量データでは捉えきれないインサイトの宝庫が「自由回答(自由記述)」欄です。

しかし、自由回答はまさに非構造化データのかたまりであり、その分析は多くの担当者を悩ませてきました。一件一件読むだけでも大変な上、内容を分類・要約するには多大な労力を要します。

テキストマイニングは、この課題を解決します。形態素解析によって頻出する単語をランキング化し、全体としてどのようなテーマが語られているかを大まかに把握できます。さらに共起ネットワーク図を作成すれば、単語間の関連性から、回答者がどのような文脈で意見を述べているのかを視覚的に理解できます。

例えば、「商品Aの改善点」という問いに対する自由回答を分析し、「価格」と「高い」、「機能」と「シンプルすぎる」といった共起関係が見つかれば、改善の方向性が明確になります。選択式の定量データと、テキストマイニングによる定性データの分析結果を組み合わせることで、より立体的で深い顧客理解が実現します。

SNS投稿の分析

X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)は、消費者のリアルタイムな本音が飛び交う巨大な情報源です。自社ブランド名、製品名、関連キーワードを含む投稿を収集・分析することで、マーケティングに役立つ貴重な知見を得られます。

テキストマイニングを活用すれば、キャンペーンや新製品発表に対する世の中のリアルな反応を、ほぼリアルタイムで把握できます。センチメント分析によって、ポジティブな反響が広がっているのか、あるいはネガティブな批判が殺到しているのかを即座に検知できます。特に、意図しない形で批判が拡散する「炎上」の兆候を早期に発見し、迅速な対応をとることは、企業のレピュテーションリスクを管理する上で極めて重要です。

また、競合他社の製品やサービスに関する投稿を分析することで、競合の強み・弱みや、顧客がどのような点に満足/不満を感じているのかを把握し、自社の戦略立案に活かすこともできます。

問い合わせ内容の分析

コールセンターやヘルプデスクに寄せられる電話やメールでの問い合わせ内容は、顧客がどのような点に疑問や不便を感じているかを示す直接的なデータです。これらのテキストデータを分析することで、業務効率化と顧客満足度の向上を同時に実現できます。

テキストマイニングによって頻繁に寄せられる問い合わせ内容を特定し、その傾向を分析します。例えば、「パスワードの再設定方法」に関する問い合わせが非常に多いことが分かれば、WebサイトのFAQ(よくある質問)コンテンツを拡充したり、ログイン画面に「パスワードをお忘れの方はこちら」のリンクを分かりやすく配置したりといった対策が考えられます。

これにより、顧客の自己解決率が高まり、コールセンターへの入電数そのものを削減できます。オペレーターは、より複雑で個別対応が必要な問い合わせに集中できるようになり、応対品質の向上にも繋がります。結果として、問い合わせ業務全体のコスト削減と顧客満足度の向上という好循環を生み出すことができます。

社内文書の有効活用

企業内には、営業日報、技術報告書、過去のトラブルシューティング記録、会議の議事録など、価値ある情報が記されたテキストデータが大量に眠っています。これらは「組織の知」そのものですが、多くの場合、作成されただけで共有・活用されずに埋もれてしまっています。

テキストマイニングは、これらの社内文書を「知識資産」として蘇らせます。例えば、トップセールスパーソンの営業日報を分析し、成果に繋がりやすいキーワードや行動パターン(共起関係)を抽出することで、彼らの持つ「暗黙知(経験や勘)」を、誰もが学べる「形式知」へと変換できます。これを営業研修の資料や、SFA(営業支援システム)のナレッジとして共有すれば、組織全体の営業力底上げに貢献します。

また、過去の技術報告書やヒヤリハット報告書を分析し、特定の条件下で発生しやすい不具合のパターンを見つけ出すことで、製品の品質改善や、将来のトラブルを未然に防ぐための予防策を講じることができます。

人事・採用活動への活用

テキストマイニングは、人事領域においてもその活用が広がっています。従業員や求職者から得られるテキストデータを分析することで、より良い組織作りや効果的な採用活動に繋げます。

従業員満足度調査やパルスサーベイの自由回答コメントを分析すれば、組織が抱える潜在的な課題や、従業員のエンゲージメントを低下させている根本原因を特定できます。例えば、「評価」という単語が「不透明」「不公平」といったネガティブな言葉と共に語られていれば、人事評価制度の見直しが急務であると判断できます。

また、退職者アンケートや面談の記録を分析することで、離職の真の理由を探り、リテンション(人材定着)施策の改善に役立てられます。

採用活動においては、自社で高いパフォーマンスを発揮しているハイパフォーマーの自己PR文や面接記録を分析し、彼らに共通する価値観やコンピテンシー(行動特性)を示すキーワードを抽出します。この結果を基に、採用基準を明確化したり、求人広告の訴求メッセージを最適化したりすることで、自社にマッチした人材を獲得できる可能性が高まります。

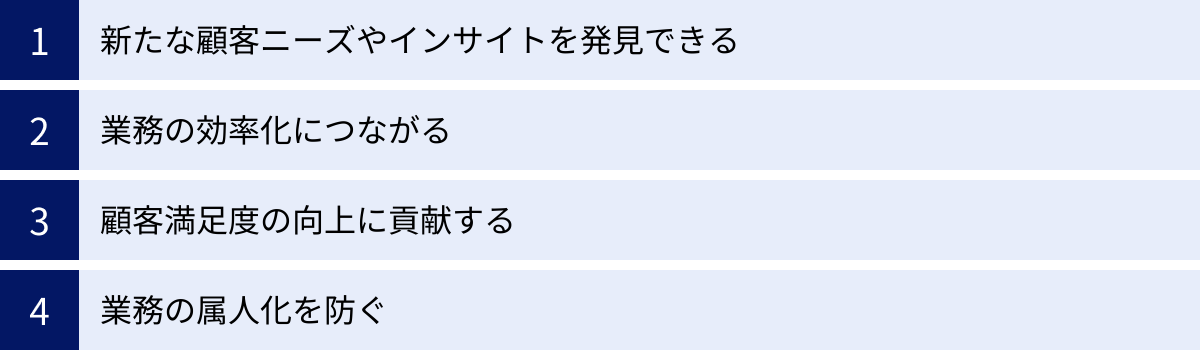

テキストマイイングを導入するメリット

テキストマイニングを導入し、これまで活用しきれていなかったテキストデータを分析対象に加えることは、企業に多くの競争優位性をもたらします。ここでは、導入によって得られる主な4つのメリットを具体的に解説します。

新たな顧客ニーズやインサイトを発見できる

テキストマイニング導入の最大のメリットは、データの中から顧客自身も明確に意識していないような「潜在的なニーズ」や、購買行動の裏側にある「インサイト(本質的な洞察)」を発見できる点にあります。

数値データや選択式のアンケートからは、「何が」「どれだけ」売れたか、あるいは「どの選択肢が」選ばれたか、といった事実は分かります。しかし、「なぜ」それが売れたのか、「なぜ」その選択肢を選んだのか、といった理由や背景までは分かりません。

テキストデータ、特に顧客の生の声であるVOCには、こうした「なぜ」を解き明かすヒントが満載です。例えば、ある食品メーカーが自社製品のレビューを分析したところ、「時短」や「簡単」といった利便性に関する言葉と共に、「罪悪感がない」「自分へのご褒美」といった感情的な言葉が頻繁に使われていることを発見したとします。これは、顧客が単に手間を省きたいだけでなく、「手軽に済ませることに少し後ろめたさを感じつつも、たまには自分を甘やかしたい」という複雑なインサイトを抱えていることを示唆しています。

このような定量調査だけでは決して見えてこない深いインサイトを発見できれば、それを基にした全く新しいコンセプトの商品開発や、顧客の心に響くマーケティングメッセージの策定が可能になります。これは、競合他社との差別化を図る上で極めて大きな武器となります。

業務の効率化につながる

テキストマイニングは、様々な定型業務の効率を劇的に向上させます。特に、これまで人間が多くの時間を費やしてきたテキストデータの分類・集計作業を自動化できる点は、大きなメリットです。

代表的な例が、アンケートの自由回答や問い合わせ内容の分析業務です。従来、担当者が一件一件Excelシートに目を通し、内容に応じて「価格に関する意見」「品質に関する意見」といったタグ付けを手作業で行っていたとします。この作業は数千件にも及ぶ場合、数日から数週間かかることも珍しくありません。

テキストマイニングツールを導入すれば、キーワードや文脈に基づいて、これらの分類・集計作業を瞬時に完了させることができます。これにより、担当者は単純作業から解放され、分析結果の解釈や、そこから導き出される施策の立案といった、より付加価値の高い、創造的な業務に時間とエネルギーを集中させることが可能になります。

これは、単なるコスト削減に留まりません。分析サイクルが高速化することで、顧客の声や市場の変化に対して、より迅速に対応できるようになり、ビジネスのスピードそのものを加速させる効果が期待できます。

顧客満足度の向上に貢献する

顧客の声を迅速かつ正確に把握し、それを製品やサービス、業務プロセスに反映させることは、顧客満足度(CS)や顧客体験(CX)を向上させるための基本です。テキストマイニングは、このサイクルを効果的に回すための強力なエンジンとなります。

コールセンターの通話記録やメールの問い合わせ内容を分析し、顧客がどのような点でつまずき、不満を感じているかを特定します。その原因を根本から解消するような製品改善や、FAQの充実に繋げることで、顧客が抱える問題を未然に防いだり、自己解決を促したりできます。

また、センチメント分析を活用して、顧客の感情の起伏をモニタリングすることも重要です。特にネガティブな感情が急増しているケースを早期に検知し、プロアクティブ(先回り)に対応することで、顧客の不満が大きなクレームに発展するのを防ぎ、むしろ「しっかり対応してくれた」というポジティブな印象へと転換させることも可能です。

このように、データに基づいて顧客の期待に応え、期待を超える体験を提供し続けることで、顧客満足度は向上し、長期的な信頼関係(顧客ロイヤルティ)の構築に繋がります。

業務の属人化を防ぐ

多くの組織では、ベテラン社員の頭の中にしか存在しない「経験」や「勘」といった「暗黙知」に業務が依存しているケースが少なくありません。これは、その社員が退職したり異動したりすると、業務品質が著しく低下するという大きなリスク(属人化)を孕んでいます。

テキストマイニングは、この属人化のリスクを低減し、個人の知識を組織の資産へと変える上で役立ちます。

例えば、優秀な営業担当者が日々記録している営業日報や商談メモには、彼らがどのように顧客との信頼関係を築き、課題をヒアリングし、提案を成功させているのか、そのノウハウが詰まっています。これらのテキストデータを分析し、成果に繋がるキーワードや会話のパターンを抽出・体系化することで、これまで暗黙知であった成功の秘訣を、誰もが理解・実践できる「形式知」へと変換できます。

この形式知化されたノウハウを、研修プログラムや営業マニュアル、ナレッジベースに反映させることで、チーム全体のスキルレベルの底上げと業務品質の標準化が図れます。結果として、特定の個人に依存しない、強い組織体制を構築することができるのです。

テキストマイニングを導入するデメリット・注意点

テキストマイニングは多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたってはいくつかのデメリットや注意すべき点が存在します。これらの課題を事前に理解し、対策を講じておくことが、テキストマイニングを成功させるための鍵となります。

専門的な知識やスキルが必要になる

テキストマイニングを効果的に活用するためには、ある程度の専門的な知識やスキルが求められる場合があります。特に、分析結果を正しく解釈し、ビジネス上の意味のある洞察を引き出すためには、単にツールを操作できるだけでは不十分です。

例えば、共起分析で得られたネットワーク図を見て、どの単語のクラスター(塊)が重要なのか、あるいは予期せぬ単語の組み合わせが何を意味するのかを読み解くには、分析対象のドメイン知識(業界や自社製品に関する知識)が不可欠です。また、より高度な分析を行ったり、分析モデルを自社の目的に合わせてカスタマイズしたりする場合には、自然言語処理の仕組みや、対応分析・主成分分析といった統計学的な手法に関する基礎的な理解があった方が望ましいでしょう。

【対策】

幸いなことに、近年のテキストマイニングツールは、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)が大幅に改善され、専門家でなくても直感的に操作できるものが増えています。まずはこうした使いやすいツールから始め、スモールスタートで成功体験を積むことが重要です。また、いきなり全社展開を目指すのではなく、特定の部門でデータ分析に比較的明るい人材をパイロット担当者として育成し、社内にノウハウを蓄積していくアプローチも有効です。必要に応じて、外部の専門家やコンサルタントの支援を受けることも選択肢の一つとなります。

ツールの導入や運用にコストがかかる

テキストマイニングを本格的に導入する場合、相応のコストが発生することを覚悟しておく必要があります。コストは大きく分けて「金銭的コスト」と「人的コスト」の2種類があります。

金銭的コストとして、まず挙げられるのがツールのライセンス費用です。高機能な有料ツールの場合、初期導入費用に加えて、月額または年額の利用料が発生します。料金体系は、利用ユーザー数に応じた課金や、分析するデータ量に応じた従量課金など様々です。無料ツールも存在しますが、多くは機能や処理できるデータ量に制限があるため、本格的な業務利用には有料版への移行が必要になるケースがほとんどです。

人的コストも無視できません。ツールを導入しても、それを使いこなす人材がいなければ宝の持ち腐れになってしまいます。分析対象となるデータを準備・整形する時間、実際にツールを操作して分析を行う時間、そして分析結果をレポートにまとめて関係者に共有する時間など、一連のプロセスには担当者の工数が継続的にかかります。

【対策】

導入を検討する際は、「何のためにテキストマイニングを行うのか」「それによってどのような成果(売上向上、コスト削減など)を見込むのか」という目的とROI(投資対効果)を明確にすることが不可欠です。目的が明確であれば、それに必要な機能を見極め、オーバースペックな高額ツールを導入してしまうといった失敗を避けられます。

まずは無料ツールや、有料ツールの無料トライアル期間を最大限に活用し、自社のデータでどのような分析が可能か、操作性は問題ないかなどを十分に検証しましょう。スモールスタートで小さな成功事例を作り、その効果を社内に示すことができれば、本格導入に向けた予算獲得の説得材料にもなります。

その他の注意点として、「分析の質は、元となるデータの質に大きく依存する」という原則(Garbage In, Garbage Out)も忘れてはなりません。誤字脱字が多い、文脈が不明瞭、ノイズ(無関係な情報)が多いといった質の低いデータを分析しても、価値のあるインサイトは得られません。分析の前段階として、可能な範囲でデータをクレンジング(浄化)したり、質の高いデータ(例:アンケートの設問設計を工夫する)を収集したりする努力も重要です。

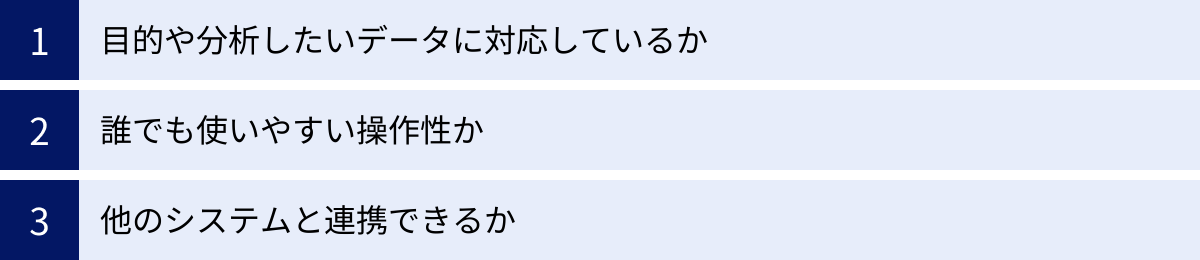

テキストマイニングツールの選び方3つのポイント

テキストマイニングの成否は、自社の目的や状況に合ったツールを選べるかどうかに大きく左右されます。現在、市場には無料のシンプルなものから、大企業向けの非常に高機能なものまで、多種多様なツールが存在します。ここでは、数ある選択肢の中から最適なツールを見つけ出すための3つの重要なポイントを解説します。

① 目的や分析したいデータに対応しているか

ツール選定において最も重要なことは、「何のためにテキストマイニングを導入するのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なまま多機能なツールを導入しても、使いこなせずに終わってしまう可能性が高くなります。

まずは、自社が抱える課題を具体的に洗い出しましょう。

- 「ECサイトのレビューを分析して、商品改善のヒントを得たい」

- 「SNS上の自社ブランドの評判をリアルタイムで監視し、炎上を早期検知したい」

- 「コールセンターの問い合わせ内容を分析して、FAQを充実させたい」

- 「従業員満足度調査のコメントから、組織の課題を特定したい」

目的が明確になれば、次に「どのデータを分析対象とするのか」が見えてきます。ECサイトのレビューであればCSVファイルでの取り込み、SNSであればAPI連携による自動収集、コールセンターであれば音声認識システムとの連携といったように、必要なデータの取り込み方法(データソースへの対応)が異なります。

さらに、目的に合った分析手法が搭載されているかも重要な確認項目です。顧客の評判を手軽に把握したいのであれば、センチメント分析やワードクラウド機能があれば十分かもしれません。一方で、顧客の潜在ニーズを深く探りたいのであれば、共起ネットワーク分析や対応分析といった、より高度な手法が必要になります。

自社の「目的」「分析対象データ」「必要な分析手法」という3つの軸で要件を整理し、それを満たすツールをリストアップしていくことが、ツール選定の第一歩です。

② 誰でも使いやすい操作性か

テキストマイニングは、もはやデータサイエンティストのような専門家だけのものではありません。現場のマーケター、商品企画担当者、カスタマーサポートのリーダーなど、ビジネスの最前線にいる担当者が自らデータを分析し、日々の業務に活かしてこそ、その価値は最大化されます。

そのため、ツールの「操作性(ユーザビリティ)」は非常に重要な選定基準となります。特に以下の点に注目しましょう。

- 直感的なインターフェース: プログラミングの知識がなくても、マウス操作だけで分析フローを構築できるか。メニューやボタンの配置が分かりやすいか。

- 分析結果の可視化機能: ワードクラウド、共起ネットワーク図、各種グラフなどが、誰が見ても分かりやすく、見栄え良く自動で生成されるか。レポート作成の手間を削減できるか。

- ダッシュボード機能: 重要な指標(KPI)を一覧で確認できるダッシュボードを、簡単にカスタマイズできるか。

どれだけ高機能であっても、操作が複雑で特定の人しか使えないツールでは、組織に定着しません。分析の専門家ではない現場の担当者が、ストレスなく使えることを重視しましょう。多くの有料ツールでは無料トライアル期間が設けられています。この期間を積極的に利用し、実際に複数の担当者に触ってもらい、操作感を比較検討することをおすすめします。

③ 他のシステムと連携できるか

テキストマイニングは単体で完結するものではなく、他の様々な業務システムと連携させることで、その効果を飛躍的に高めることができます。ツール選定の際には、既存の社内システムや、将来的に導入を検討しているシステムとの連携性も視野に入れましょう。

特に重要なのが、以下のシステムとの連携です。

- CRM / SFA: 顧客管理システム(CRM)や営業支援システム(SFA)に蓄積された顧客属性や商談履歴と、テキストマイニングで得られた顧客の声を紐づけることで、「特定のセグメントの顧客は、どのような点に不満を感じやすいか」といった、より深い顧客理解が可能になります。

- BIツール: TableauやPower BIといったBI(ビジネスインテリジェンス)ツールと連携できれば、テキストデータの分析結果を、売上データなどの定量データと統合したダッシュボード上で可視化できます。これにより、全社的な視点でのデータドリブンな意思決定を促進します。

- アンケートシステム: SurveyMonkeyやGoogleフォームなどのアンケートシステムとAPIで連携できれば、回答データを手動でダウンロード・アップロードする手間なく、シームレスに分析フローに取り込めます。

API(Application Programming Interface)連携に対応しているかどうかは、システム連携の柔軟性を測る上で重要な指標です。将来的な拡張性も考慮し、自社のデータ活用基盤全体の中で、そのツールがどのような役割を果たすのかをイメージしながら選定することが賢明です。

【無料あり】おすすめのテキストマイニングツール10選

ここでは、テキストマイニングを始めるにあたっておすすめのツールを、無料プランがあるものも含めて10種類厳選してご紹介します。それぞれ特徴や得意なこと、対象ユーザーが異なりますので、自社の目的やスキルレベルに合わせて比較検討してみてください。

| ツール名 | 特徴 | 料金 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| KH Coder | フリーソフト。統計的な共起分析や対応分析に強い。研究者向け。 | 無料 | 学術研究、詳細な内容分析 |

| UserLocal テキストマイニングツール | Web上で完結。手軽にワードクラウドや共起分析が可能。 | 無料 | 簡単なSNS分析、アンケート分析 |

| AIテキストマイニング by ユーザーローカル | 高度なVOC分析。感情分析、API連携など機能が豊富。 | 有料 | 企業のVOC分析、マーケティング |

| TRAINA | NTTデータの高精度な日本語解析技術。大規模データに対応。 | 有料 | 大企業のコールセンター分析、ナレッジマネジメント |

| WordClouds.com | ワードクラウド作成に特化した無料Webサービス。 | 無料 | プレゼン資料作成、視覚的な表現 |

| RapidMiner | GUIベースのデータサイエンスプラットフォーム。無料版あり。 | 無料/有料 | 予測モデリング、複合的なデータ分析 |

| Orange | オープンソース。ビジュアルプログラミングで直感的に操作。 | 無料 | 教育、研究、データ分析の学習 |

| Tableau Public | BIツール。テキストデータの可視化やダッシュボード作成。 | 無料 | データ可視化、レポーティング |

| Google Colaboratory (Python) | プログラミングによる自由度の高い分析。ライブラリが豊富。 | 無料/有料 | カスタマイズされた分析、研究開発 |

| Microsoft Excel | アドインや関数で基本的な分析が可能。多くの人が利用可能。 | (Officeライセンス) | 小規模データの頻度集計など |

① KH Coder

KH Coderは、立命館大学の樋口耕一氏が開発・提供している、無料で利用できるフリーのテキストマイニングソフトウェアです。アンケートの自由回答やインタビュー記録といったテキストデータを、統計的な観点から深く分析することに長けています。共起ネットワーク、対応分析、多次元尺度法といった高度な分析手法を搭載しており、特に社会科学系の学術研究分野で広く利用されています。操作にはある程度の慣れが必要ですが、詳細な分析を行いたい研究者や学生にとって非常に強力なツールです。(参照:KH Coder 公式サイト)

② UserLocal テキストマイニングツール

UserLocal テキストマイニングツールは、株式会社ユーザーローカルが提供する、Webブラウザ上で誰でも無料で手軽に利用できるツールです。分析したいテキストをコピー&ペーストするか、ファイルをアップロードするだけで、ワードクラウド、頻出語ランキング、2Dマップ(単語の関連性を可視化)、共起ネットワークなどを自動で生成してくれます。SNSの投稿や簡単なアンケート結果を素早く分析したい場合に最適で、テキストマイニングがどのようなものかを体験する最初のステップとして非常におすすめです。(参照:株式会社ユーザーローカル 公式サイト)

③ AIテキストマイニング by ユーザーローカル

AIテキストマイニング by ユーザーローカルは、上記②の無料ツールの高機能・法人向け有料版です。無料版の手軽さはそのままに、より大量のデータ処理、高精度な感情分析、業界別の専門用語辞書、API連携といった、企業の本格的なVOC分析に必要な機能が網羅されています。顧客の声をリアルタイムで分析し、ダッシュボードでモニタリングするような用途に適しており、多くの企業で導入されています。(参照:株式会社ユーザーローカル 公式サイト)

④ TRAINA

TRAINAは、NTTデータが開発・提供するテキストマイニングソリューションです。NTT研究所の長年の研究成果に基づいた高精度な日本語の自然言語処理技術を強みとしており、特に金融、製造、通信といった業界の大手企業での導入実績が豊富です。コールセンターのVOC分析や、社内に蓄積された技術文書のナレッジ活用など、大規模かつミッションクリティカルな領域での活用を想定して設計されています。(参照:株式会社NTTデータ TRAINA製品サイト)

⑤ WordClouds.com

WordClouds.comは、その名の通りワードクラウド(テキストデータの中で頻繁に出現する単語を、その頻度に応じて大きく表示する図)の作成に特化した無料のWebサービスです。テキストを貼り付けるだけで、様々な形や色のスタイリッシュなワードクラウドを簡単に生成できます。分析というよりは、プレゼンテーション資料やレポートに、分析結果を視覚的に分かりやすく示すための挿絵として活用するのに便利です。(参照:WordClouds.com 公式サイト)

⑥ RapidMiner

RapidMinerは、テキストマイニング専用ツールではなく、より広範なデータサイエンス・機械学習プラットフォームです。GUIベースのビジュアルなワークフロー画面で、「データの読み込み」「前処理」「モデルの学習」「評価」といった一連の分析プロセスを、プログラミングコードを書かずに構築できます。テキストマイニング用の拡張機能(Operator)も豊富に用意されており、センチメント分析やトピックモデリングなどを他のデータ分析と組み合わせた、複合的で高度な分析を行いたい場合に強力な選択肢となります。機能制限のある無料版も提供されています。(参照:RapidMiner, Inc. 公式サイト)

⑦ Orange

Orangeは、スロベニアのリュブリャナ大学で開発された、オープンソースのデータマイニング・機械学習ツールです。RapidMinerと同様に、コンポーネント(ウィジェット)を線で繋いでいくビジュアルプログラミング方式で、直感的にデータ分析のフローを組み立てられます。テキストマイニング用のアドオンも充実しており、無料で利用できることから、データ分析の学習や教育、研究目的で広く使われています。(参照:Orange Data Mining 公式サイト)

⑧ Tableau Public

Tableauは、データ可視化とBI(ビジネスインテリジェンス)の分野で世界的に有名なツールです。テキストマイニング専用ではありませんが、テキストデータを扱う機能も備えています。Tableau Publicはその無料版で、ワードクラウドを作成したり、テキストデータ内の特定のキーワードの出現数をカウントして他の数値データ(売上など)と組み合わせたダッシュボードを作成したりできます。テキスト分析の結果を、他のビジネスデータと統合してレポーティングしたい場合に特に力を発揮します。(参照:Tableau Software, a Salesforce Company 公式サイト)

⑨ Google Colaboratory (Python)

Google Colaboratory(通称Colab)は、Googleが提供する、Webブラウザ上でPythonのコードを実行できる無料のクラウド環境です。プログラミングによる、最も自由度と拡張性の高いテキストマイニングを行いたい場合に最適です。MeCabやJanomeといった形態素解析ライブラリや、scikit-learn、TensorFlowといった機械学習ライブラリを自由にインストールして利用でき、自社の目的に完全に合致した独自の分析ロジックを構築できます。ただし、利用にはPythonに関する専門的な知識が必須となります。(参照:Google Colaboratory)

⑩ Microsoft Excel

最も身近な表計算ソフトであるMicrosoft Excelも、工夫次第で基本的なテキストマイニングツールとして活用できます。COUNTIF関数やFIND関数、ピボットテーブルなどを組み合わせることで、特定の単語の出現頻度を集計することが可能です。また、VBA(マクロ)を組んだり、テキストマイニング専用のアドインを導入したりすることで、より高度な処理も行えます。大量のデータ処理や複雑な自然言語処理には向きませんが、手元にある小規模なデータを手早く分析したい場合には、多くの人が使い慣れているという大きなメリットがあります。

テキストマイニングの始め方

テキストマイニングの概要やメリット、ツールの種類を理解したところで、次に気になるのは「具体的にどうやって始めればよいのか」という点でしょう。テキストマイニングを始める方法は、大きく分けて2つのアプローチがあります。

テキストマイニングツールを利用する

プログラミングなどの専門知識がない方や、手軽に素早く分析を始めたい方には、テキストマイニングツールを利用する方法が最もおすすめです。前章で紹介したようなツールを使えば、複雑な処理の仕組みを意識することなく、直感的な操作で高度な分析を実行できます。

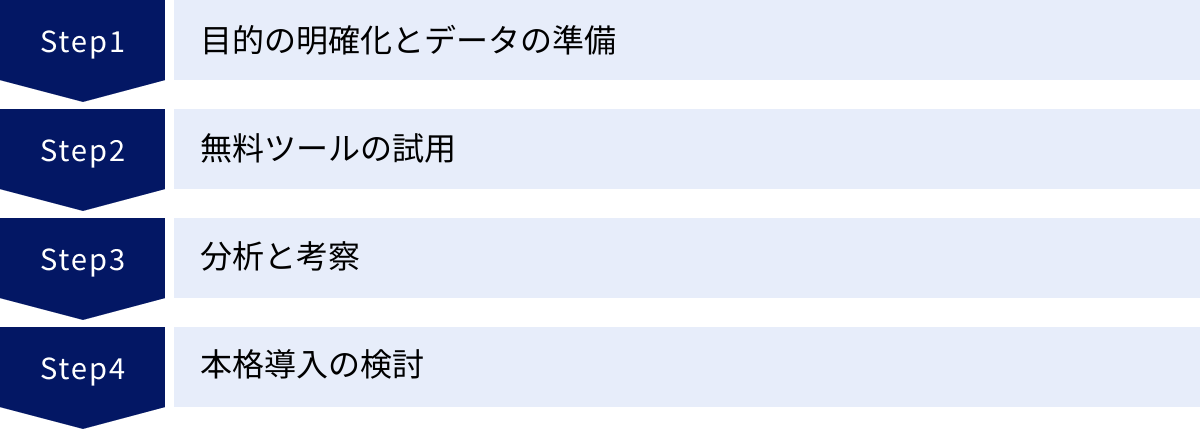

【始めるためのステップ】

- 目的の明確化とデータの準備: まず、「ツールの選び方」でも述べたように、「何を明らかにしたいのか」という分析の目的を定めます。次に、分析したいテキストデータ(アンケートの自由回答、SNSの投稿、問い合わせ履歴など)をCSVファイルやテキストファイル形式で準備します。

- 無料ツールの試用: いきなり有料ツールを契約するのではなく、まずは「UserLocal テキストマイニングツール」や「KH Coder」といった無料ツール、あるいは有料ツールの無料トライアルを試してみましょう。準備したデータを実際にアップロードし、どのような分析結果(ワードクラウド、共起ネットワークなど)が得られるのか、操作感はどうかなどを体験します。

- 分析と考察: ツールが出力した可視化結果を眺め、そこから何が言えるかを考えます。頻出している単語は何か?意外な単語の組み合わせはないか?ネガティブな意見で目立つトピックは何か?といった観点で考察を深め、ビジネスに活かせそうな気づき(インサイト)を探します。

- 本格導入の検討: 無料ツールでの試用を通じて、テキストマイニングの有効性を実感できたら、本格的な導入を検討します。自社の目的やデータ量、必要な機能、予算などを考慮し、最適な有料ツールを選定します。

このアプローチの最大のメリットは、学習コストが低く、すぐに成果を出しやすいことです。まずは身近なデータでスモールスタートを切り、成功体験を積み重ねていくことが、社内にデータ活用の文化を根付かせる上で重要です。

プログラミング言語を利用する

既存のツールでは実現できない独自の分析を行いたい方や、分析プロセスを完全に自動化したい方、将来的にデータサイエンティストを目指したい方などは、プログラミング言語を利用する方法が適しています。自由度と拡張性が非常に高く、思い通りのテキストマイニングを実現できますが、相応の学習コストがかかります。テキストマイニングで主に使用されるプログラミング言語はPythonとRです。

Python

Pythonは、現在のデータサイエンス分野で最も広く使われているプログラミング言語です。文法が比較的シンプルで学びやすく、テキストマイニングや機械学習に関するライブラリ(便利な機能をまとめた部品集)が非常に豊富に揃っているのが特徴です。

- 主なライブラリ:

- MeCab, Janome, GiNZA: 日本語の形態素解析を行うためのライブラリ。

- scikit-learn: 機械学習の標準的なライブラリで、テキストデータを数値ベクトルに変換する機能(TF-IDFなど)や、分類・クラスタリングのアルゴリズムを多数搭載。

- Gensim: トピックモデル(文書の潜在的なトピックを抽出する手法)の実装に強い。

- Pandas: データ分析に必須のライブラリで、データの読み込みや前処理を効率的に行う。

- Matplotlib, Seaborn: 分析結果をグラフなどで可視化する。

Google Colaboratoryのような無料の実行環境を使えば、自分のPCに環境を構築する手間なく学習を始められます。

R言語

R言語は、もともと統計解析を目的として開発されたプログラミング言語であり、学術分野、特に統計学や社会科学の研究者に根強い人気があります。統計的な分析手法や可視化機能が非常に充実しており、テキストマイニングに関しても強力なパッケージ(ライブラリと同義)が多数存在します。

- 主なパッケージ:

- RMeCab: MeCabをRから利用するためのパッケージ。

- tm, tidytext: テキストデータの整形や基本的な分析を行うための主要なパッケージ。

- quanteda: 大規模なテキストデータを高速に処理することに特化したパッケージ。

- ggplot2: 美しく柔軟なグラフを作成できる、Rの代表的な可視化パッケージ。

どちらの言語を選ぶかは個人の好みや目的によりますが、汎用性や将来性を考えると、まずはPythonから学習を始めるのが一般的におすすめされます。

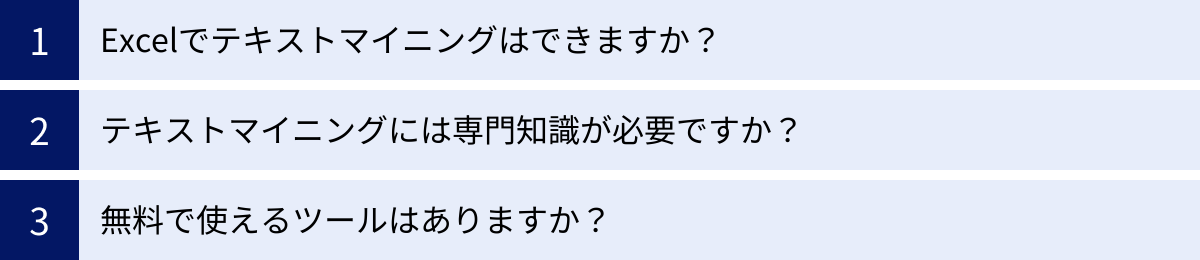

テキストマイニングに関するよくある質問

ここでは、テキストマイニングに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

Excelでテキストマイニングはできますか?

はい、Microsoft Excelでもある程度の基本的なテキストマイニングは可能です。

多くの人が日常的に使用しているExcelは、専用ツールを導入する前の第一歩として非常に有効です。具体的には、以下のような機能や手法を組み合わせることで、テキストデータの簡単な分析ができます。

- 関数の活用:

COUNTIF関数やCOUNTIFS関数を使えば、特定のキーワードがセル内に何回出現するかを数えられます。FIND関数やSEARCH関数とIF関数を組み合わせることで、特定の単語を含むかどうかのフラグを立てることも可能です。 - ピボットテーブル: 上記の関数で作成したキーワードの出現数データを、ピボトテーブルで集計・分析することで、属性(年代、性別など)ごとのキーワード出現傾向を見ることができます。

- VBA(マクロ): VBAプログラミングを使えば、より複雑な処理、例えば文章を単語ごとに分割して頻度をカウントするような処理を自動化できます。

- アドインの利用: Excelには、テキストマイニングを支援するためのサードパーティ製アドインも存在します。これらを導入することで、より手軽に分析機能を追加できます。

ただし、Excelでの分析には限界もあります。形態素解析や構文解析といった高度な自然言語処理、センチメント分析、共起ネットワークの可視化などは、専門のテキストマイニングツールの方がはるかに簡単かつ高精度に行えます。 Excelはあくまで、小規模なデータの初期的な分析や、基本的な集計作業に適したツールと考えるのが良いでしょう。

テキストマイニングには専門知識が必要ですか?

目的や使用するツールによりますが、必ずしも高度な専門知識が必要というわけではありません。

かつてテキストマイニングは、統計学や情報科学を専攻した一部の専門家だけが扱える技術でした。しかし、近年は技術の進歩とツールの進化により、そのハードルは大きく下がっています。

【専門知識がなくても始められるケース】

「UserLocal テキストマイニングツール」のように、Webブラウザ上で直感的に操作できるツールを使えば、プログラミングや統計学の知識がなくても、テキストを投入するだけでワードクラウドや頻出語の分析が可能です。マーケターや企画担当者が、まずは大まかな傾向を掴むという目的であれば、これらのツールで十分な場合も多いです。

【専門知識があった方が良いケース】

一方で、分析結果を深く解釈し、信頼性の高い洞察を得て、ビジネスアクションに繋げるためには、ある程度の知識があった方が有利です。

- ドメイン知識: 分析対象の業界、製品、顧客に関する知識。これがなければ、データの背後にある意味を正しく読み解けません。

- 分析手法の理解: 共起分析や対応分析がどのようなロジックで動いているのかを基礎だけでも理解していると、結果の解釈を誤るリスクを減らせます。

- 統計学の基礎知識: 分析結果が統計的に有意なものなのか、単なる偶然なのかを判断する際に役立ちます。

結論として、「ツールを動かす」だけなら専門知識は不要な場合が多いですが、「ツールを使いこなし、価値を生み出す」ためには、ある程度の知識を学習していく姿勢が重要と言えます。

無料で使えるツールはありますか?

はい、個人利用や小規模な分析であれば、無料で利用できる優れたテキストマイニングツールがいくつか存在します。

この記事の「おすすめのテキストマイニングツール10選」でもご紹介した通り、以下のようなツールが代表的です。

- KH Coder: 高機能な統計的テキスト分析が可能なフリーソフト。学術研究レベルの分析ができます。

- UserLocal テキストマイニングツール: Web上で手軽に利用でき、初心者でも扱いやすいです。

- Orange: ビジュアルプログラミングで直感的に操作できるオープンソースのデータマイニングツール。

- RapidMiner(無料版): より本格的なデータサイエンスプラットフォームの機能を一部無料で試せます。

- Google Colaboratory: Pythonを使ったプログラミングによる分析環境が無料で提供されています。

これらの無料ツールは、機能(例:保存機能がない、API連携ができない)や、一度に分析できるデータ量、商用利用の可否などに制限が設けられていることが一般的です。

まずはこれらの無料ツールを使ってテキストマイニングのプロセスや効果を体験し、自社の業務で本格的に活用する価値があると判断できれば、より高機能でサポートも充実している有料ツールへの移行を検討するのが、失敗の少ない進め方と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、現代のビジネスにおいてますます重要性を増している「テキストマイニング」について、その基本概念から仕組み、具体的な分析手法、活用シーン、そして実践的なツールの選び方や始め方まで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- テキストマイニングとは、アンケートの自由回答やSNS投稿といった非構造化のテキストデータから、自然言語処理や統計学の手法を用いて、ビジネスに有益な知見(インサイト)を発見する技術です。

- その処理は主に、①形態素解析、②構文解析、③意味解析、④文脈解析というステップで行われ、コンピュータが文章の意味を理解できるようにします。

- テキストマイニングを導入することで、「新たな顧客ニーズの発見」「業務効率化」「顧客満足度の向上」「業務の属人化防止」といった、多くのメリットが期待できます。

- 一方で、「専門知識の必要性」や「コスト」といった課題も存在するため、目的を明確にし、スモールスタートで始めることが成功の鍵となります。

- ツールは、無料のシンプルなものからプログラミング言語まで多岐にわたります。自社の「目的」「分析したいデータ」「利用者のスキル」に合わせて最適なものを選択することが極めて重要です。

テキストデータの活用は、もはや一部の先進的な企業だけのものではありません。ツールの進化により、あらゆる企業が、自社に眠る「声の宝庫」から価値を引き出せる時代になりました。顧客をより深く理解し、データに基づいた意思決定を行うことで、競合との差別化を図り、持続的な成長を実現するための強力な武器、それがテキストマイニングです。

まずはこの記事で紹介した無料ツールなどを活用し、身近にあるテキストデータの分析から始めてみてはいかがでしょうか。そこから得られる小さな気づきが、やがてあなたのビジネスを大きく変えるきっかけになるかもしれません。