現代のビジネス環境において、データは「21世紀の石油」とも呼ばれるほど重要な資産となりました。企業の意思決定、マーケティング戦略、新サービスの開発など、あらゆる活動の根幹にはデータ活用が存在します。そして、その膨大なデータを効率的に管理し、必要な情報を自在に引き出すための共通言語が「SQL」です。

SQLは、一見するとプログラマーやエンジニア向けの専門的なスキルだと思われがちです。しかし、その本質は「データベースと対話するための言葉」であり、構造は英語に近いため、初心者でも比較的学習しやすいという特徴があります。

この記事では、これからSQLを学ぼうと考えている初心者の方に向けて、SQLの基本的な知識から実践的な書き方、さらには学習方法やキャリアパスに至るまで、網羅的に解説します。この記事を読み終える頃には、SQLとは何か、何ができて、どのように書けばよいのかという全体像を明確に掴めるようになっているでしょう。データ活用の第一歩を、ここから踏み出してみましょう。

目次

SQLとは

SQL(エスキューエル、またはシークェル)は、Structured Query Languageの略称で、データベースに蓄積されたデータを操作・定義するための国際標準の言語です。私たちが日本語や英語を使って人とコミュニケーションをとるように、SQLは人間がデータベースと対話するための専門言語と考えるとしっくりくるでしょう。

今日のデジタル社会では、ウェブサイトの会員情報、ECサイトの商品在庫や購買履歴、ソーシャルメディアの投稿、企業の財務データなど、あらゆる情報が「データベース」と呼ばれる電子的なデータの保管庫に整理・格納されています。このデータベースから目的の情報を探し出したり、新しい情報を追加したり、あるいは不要な情報を削除したりといった操作を行う際に、SQLが命令文として使われます。

SQLが主に対象とするのは、「リレーショナルデータベース(Relational Database、RDB)」です。リレーショナルデータベースとは、データをExcelのシートのように、行(レコード)と列(カラム)で構成される二次元の「テーブル」という形式で管理する仕組みです。例えば、「顧客テーブル」には顧客ID、氏名、住所、電話番号といった列があり、一行一行が個々の顧客データを表します。複数のテーブルを「リレーション(関連付け)」によって結びつけ、複雑なデータ構造を効率的に管理できるのが特徴です。このリレーショナルデータベースを管理・運用するためのソフトウェアを「リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)」と呼び、MySQLやPostgreSQL、Oracle Databaseなどが代表的な製品です。SQLは、これらのほとんどのRDBMSで共通して利用できる標準言語であるため、一度習得すれば様々なシステムに応用できる高い汎用性を持っています。

よくある質問として、「SQLはプログラミング言語ですか?」というものがあります。厳密に言えば、SQLはデータベース操作に特化した「データベース言語」であり、C言語やJava、Pythonのような汎用的な「手続き型プログラミング言語」とは性質が異なります。手続き型言語が「どのように処理するか(How)」を順序立てて記述するのに対し、SQLは「何が欲しいか(What)」を宣言的に記述する「非手続き型言語」です。例えば、「このテーブルから、この条件に合うデータが欲しい」と宣言するだけで、データベースシステムが最適な手順を考えて結果を返してくれます。この宣言的な性質が、SQLを比較的シンプルで学びやすいものにしている一因です。

SQLを学ぶメリットは計り知れません。

第一に、圧倒的な汎用性です。前述の通り、SQLは国際標準化機構(ISO)で規格化されており、世界中の多くのデータベースシステムで採用されています。特定の製品に依存しないポータブルなスキルとして、キャリアを通じて長く役立ちます。

第二に、高速なデータ処理能力です。Excelでも数万件程度のデータは扱えますが、これが数百万、数千万件となると、動作が極端に遅くなったりフリーズしたりします。SQLを使えば、データベースシステムが最適化されたアルゴリズムで処理を行うため、このような大規模なデータでも瞬時に集計・分析が可能です。

第三に、キャリアの可能性を大きく広げる点です。もはやデータ活用はエンジニアだけの専売特許ではありません。例えば、マーケターが自ら顧客データを分析して効果的なキャンペーンを企画したり、営業担当者が過去の販売実績から次のアプローチ先をリストアップしたり、経営企画部門が各種KPIをリアルタイムで可視化したりと、あらゆる職種でSQLスキルが直接業務に活かせます。データに基づいて判断し、行動できる人材の市場価値は、今後ますます高まっていくでしょう。

まとめると、SQLは単なる技術的なコマンド群ではありません。それは、データという宝の山から価値ある知見を引き出すための鍵であり、現代のビジネスパーソンにとって不可欠なリテラシーの一つと言えます。その基本を理解することは、あなたの仕事の質と効率を大きく向上させるための確かな一歩となるはずです。

SQLでできること

SQLで実行できる命令は、その目的によって大きく3つの種類に分類されます。それが「DML(データ操作言語)」「DDL(データ定義言語)」「DCL(データ制御言語)」です。これら3つの役割を理解することで、SQLで何ができるのかという全体像を明確に把握できます。

| 言語の種類 | 正式名称 | 主な役割 |

|---|---|---|

| DML | Data Manipulation Language | テーブル内のデータの検索、追加、更新、削除を行う |

| DDL | Data Definition Language | データベースやテーブルの構造自体を作成、変更、削除する |

| DCL | Data Control Language | データベースへのアクセス権限を管理・制御する |

ここでは、それぞれの言語が具体的にどのような操作を行うのか、主要なコマンドとともに詳しく見ていきましょう。

DML(データ操作言語)

DMLは「Data Manipulation Language」の略で、その名の通り、テーブルに格納されている具体的なデータ(行)を操作するための命令群です。アプリケーション開発やデータ分析において、最も頻繁に使用されるのがこのDMLです。日々の業務で行われるデータベース操作のほとんどは、DMLに分類されると言っても過言ではありません。

DMLの主要なコマンドは以下の4つです。これらは頭文字をとって「CRUD(クラッド)」と呼ばれることもあり、データ管理の基本操作となります。

- SELECT(Read:読み取り): テーブルからデータを検索し、取得します。SQLの中で最も重要かつ使用頻度の高いコマンドです。特定の条件に合致するデータだけを抽出したり、複数のテーブルを結合して必要な情報を集めたり、データを並べ替えたり集計したりと、非常に多彩な機能を持ちます。

- 具体例:

shohin(商品)テーブルから、「価格が1,000円以上の商品名と価格」の一覧を取得する。

- 具体例:

- INSERT(Create:作成): テーブルに新しい行(レコード)を追加します。例えば、Webサイトで新規会員登録があった際に、そのユーザーの情報を

usersテーブルに登録する、といった操作で使われます。- 具体例:

kokyaku(顧客)テーブルに、新しく来店した顧客の氏名や連絡先を追加する。

- 具体例:

- UPDATE(Update:更新): 既に存在する行のデータを変更します。顧客が住所変更をした際に登録情報を更新したり、商品の価格が改定された際に価格データを変更したりする場合に使用します。更新対象を絞り込む条件指定(WHERE句)を忘れると、テーブルの全データが更新されてしまうため、最も注意が必要なコマンドの一つです。

- 具体例:

zaiko(在庫)テーブルにある特定商品の在庫数を「5個」減らす。

- 具体例:

- DELETE(Delete:削除): テーブルから特定の行を削除します。退会したユーザーの情報を削除したり、古くなったログデータを消去したりする際に使われます。UPDATEと同様に、条件指定を誤ると意図しないデータを消してしまう危険な操作なので、実行には細心の注意が求められます。

- 具体例:

chumon(注文)テーブルから、「キャンセル済み」ステータスの注文データを削除する。

- 具体例:

これらのDMLを使いこなすことが、データベースを活用する上での第一歩となります。

DDL(データ定義言語)

DDLは「Data Definition Language」の略で、データそのものではなく、データを格納する器であるデータベースやテーブルの構造を定義(作成・変更・削除)するための命令群です。家を建てる前の設計図を作成したり、リフォームで間取りを変更したりする作業に例えられます。主にデータベースの設計や構築、メンテナンスのフェーズで利用されます。

DDLの主要なコマンドは以下の通りです。

- CREATE: 新しいデータベースやテーブル、インデックス(検索を高速化する仕組み)などを作成します。テーブルを作成する

CREATE TABLE文では、テーブル名だけでなく、各列の名前(カラム名)と、その列にどのような種類のデータ(数値、文字列、日付など)を格納するかという「データ型」を定義します。- 具体例:

members(会員)という名前で、「会員ID(整数)」「氏名(文字列)」「メールアドレス(文字列)」「登録日(日付)」という列を持つテーブルを新しく作成する。

- 具体例:

- ALTER: 既存のテーブルの構造を変更します。例えば、後から新しい情報(電話番号など)を追加する必要が出た場合に列を追加したり、逆に不要になった列を削除したり、列のデータ型を変更したりできます。

- 具体例: 先ほど作成した

membersテーブルに、「最終ログイン日時(日時型)」という列を追加する。

- 具体例: 先ほど作成した

- DROP: データベースやテーブルそのものを完全に削除します。この操作で削除したオブジェクト(テーブルなど)とそれに含まれるデータは、基本的に元に戻すことはできません。非常に強力で危険なコマンドであるため、本番環境での使用には最大限の注意が必要です。

- 具体例: キャンペーン期間が終了し、不要になった

campaign_2023_specialテーブルを完全に削除する。

- 具体例: キャンペーン期間が終了し、不要になった

- TRUNCATE: テーブル内の全ての行を一度に削除します。

DELETE文で全行削除するのと結果は似ていますが、TRUNCATEの方が処理が高速で、データベースのログ記録の仕組みも異なります。DROPと同様に、削除したデータは元に戻せないのが一般的です。- 具体例: テストで使用した

test_dataテーブルの中身を、次のテストのために空にする。

- 具体例: テストで使用した

DDLは、データ活用の土台となるデータベースの骨格を作るための重要な言語です。

DCL(データ制御言語)

DCLは「Data Control Language」の略で、誰がデータベースにアクセスし、どのような操作を許可されるかといった「権限」を制御するための命令群です。データベースのセキュリティを維持し、データの完全性を保つために不可欠な役割を果たします。特に複数人のチームでシステムを開発・運用する際には極めて重要になります。

DCLの主要なコマンドには、以下のようなものがあります。

- GRANT: 特定のユーザーに対して、特定の操作(SELECT, INSERT, UPDATEなど)を行う権限を付与(grant)します。例えば、「Aさんには閲覧(SELECT)だけを許可し、Bさんにはデータの追加(INSERT)も許可する」といった細かい権限制御が可能です。

- 具体例: 新人マーケティング担当のユーザー

m_tanakaに、sales_data(売上データ)テーブルへのSELECT権限のみを与える。

- 具体例: 新人マーケティング担当のユーザー

- REVOKE:

GRANTで付与した権限を剥奪(revoke)します。担当者が変更になったり、退職したりした場合に、不要になった権限を削除するために使用します。- 具体例: 異動になった元担当者

s_suzukiから、全てのテーブルに対する操作権限を剥奪する。

- 具体例: 異動になった元担当者

- COMMIT: トランザクション処理を確定させます。トランザクションとは、「一連の処理が全て成功した場合にのみ結果をデータベースに反映させる」という仕組みです。例えば、銀行の振込処理は「A口座から残高を減らす」「B口座の残高を増やす」という2つのUPDATE処理から成ります。この一連の処理が全て完了した時点で

COMMITを実行し、変更を確定させます。 - ROLLBACK: トランザクション処理を取り消します。上記の振込処理の途中でシステムエラーが発生した場合などに

ROLLBACKを実行すると、処理開始前の状態にデータベースを戻すことができます。これにより、データの不整合(お金だけが減ってどこにも振り込まれない、といった事態)を防ぎます。

DCLは、データベースの安全性と信頼性を担保するための縁の下の力持ちと言えるでしょう。これらDML、DDL、DCLの3つを理解することで、SQLが持つ多岐にわたる能力の全体像が見えてきます。

SQLの基本的な書き方のルール

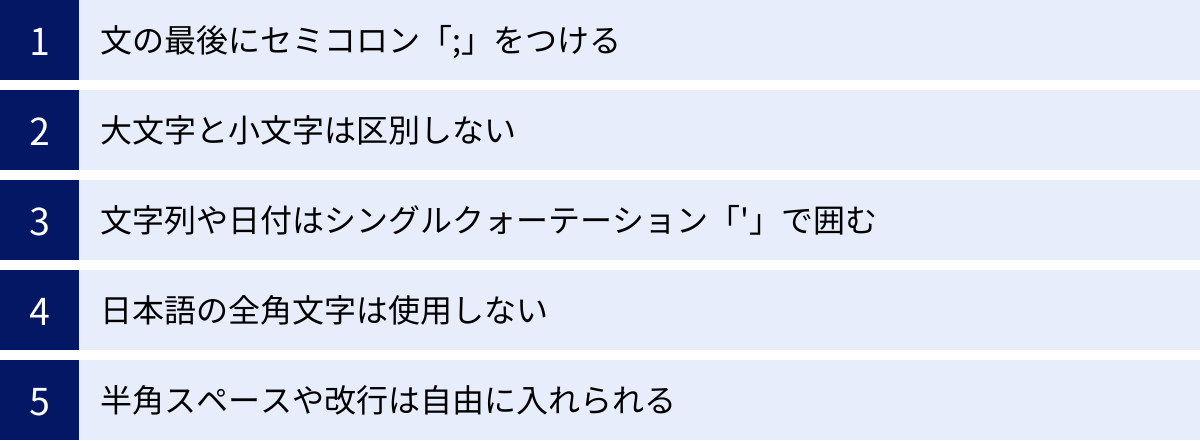

SQLは比較的、英語の文法に近く直感的に理解しやすい言語ですが、正確にデータベースに命令を伝えるためには、いくつかの基本的な書き方のルールを守る必要があります。これらのルールは、どのデータベース製品を使う場合でも共通していることが多く、最初にしっかりと身につけておくことで、無用なエラーを避け、スムーズに学習を進めることができます。ここでは、初心者が特に押さえておくべき5つの重要なルールを解説します。

文の最後にセミコロン「;」をつける

SQLでは、一つの命令文(クエリ)の終わりを明確に示すために、文末にセミコロン(;)を記述します。これは、英文の終わりにピリオド(.)を打つのと同じような役割です。

SELECT * FROM products;

なぜセミコロンが必要なのでしょうか。それは、データベースシステムに対して「ここまでが一つの命令の区切りです」と教えるためです。一つの画面で複数のSQL文を連続して実行したい場合、セミコロンがなければ、どこからどこまでが一つの命令なのかをシステムが判断できません。

-- 複数の文を実行する例

SELECT * FROM customers;

SELECT * FROM orders;

一部のデータベースクライアントツール(SQLを実行するためのソフトウェア)では、実行するSQL文が一つだけの場合、セミコロンを省略してもエラーにならずに実行できることがあります。しかし、これはあくまでツールの補助機能によるものです。将来的に複雑な処理を記述したり、プログラムの中にSQL文を埋め込んだりする際には、セミコロンが必須となる場面が多くあります。そのため、初心者のうちから、どのようなSQL文でも必ず最後にセミコロンを付ける癖をつけておくことを強く推奨します。

大文字と小文字は区別しない

多くのリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)では、SQLの予約語(SELECT, FROM, WHEREなど)や、テーブル名、列名において、アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

つまり、以下の3つのSQL文は、多くのデータベースで全く同じ意味として解釈され、同じ結果を返します。

SELECT name, price FROM products;

select name, price from products;

SeLeCt nAmE, pRiCe FrOm pRoDuCtS;

ただし、これにはいくつかの注意点があります。まず、データベース製品やその設定によっては、テーブル名や列名の大文字・小文字を厳密に区別するように構成されている場合があります(特にUnix/Linux系のOS上で動作するPostgreSQLなど)。そのため、自分が使用する開発環境や本番環境のルールを事前に確認しておくことが重要です。

また、文法的には区別されなくても、コードの可読性(読みやすさ)を高めるために、多くの開発現場ではコーディング規約(書き方のルール)が定められています。その中でも広く採用されているのが、「SQLの予約語はすべて大文字で書き、テーブル名や列名などの識別子はすべて小文字で書く」というスタイルです。

-- 可読性の高い推奨される書き方

SELECT

product_name,

unit_price

FROM

master_products

WHERE

category_id = 10;

このように統一することで、どこがSQLの構文で、どこがデータベースの要素なのかが一目で分かりやすくなり、自分自身や他の開発者が後からコードを見返した際のメンテナンス性が向上します。

文字列や日付はシングルクォーテーション「’」で囲む

SQL文の中で、数値以外のデータ、具体的には文字列(テキスト)や日付・時刻を扱う場合は、それらをシングルクォーテーション(’)で囲むというルールがあります。

-- 文字列を扱う例

SELECT * FROM employees WHERE department = '営業部';

-- 日付を扱う例

SELECT * FROM orders WHERE order_date = '2024-01-15';

数値を扱う場合は、クォーテーションで囲む必要はありません。もし数値をシングルクォーテーションで囲んでしまった場合(例: price = '1000')、多くのデータベースでは内部的に数値へ型変換してくれるため正常に動作することが多いですが、意図しない挙動やパフォーマンス低下の原因になる可能性があるため、数値はそのまま記述するのが基本です。

-- 正しい数値の扱い

SELECT * FROM products WHERE price >= 1000;

ここで初心者が間違いやすいのが、シングルクォーテーション(’)とダブルクォーテーション(”)の使い分けです。プログラミング言語によっては、どちらを使っても文字列を表現できる場合がありますが、標準SQLでは文字列を囲むのはシングルクォーテーションと定められています。ダブルクォーテーションは、データベース製品によってはテーブル名や列名に特殊文字(スペースや予約語など)を含めたい場合に使う識別子として特別な意味を持つことがあります。混乱を避けるためにも、「データとしての文字列や日付はシングルクォーテーション」と覚えておきましょう。

日本語の全角文字は使用しない

SQLの構文を記述する際には、命令文、演算子、記号(セミコロンやクォーテーションなど)に日本語の全角文字を使用することは絶対にできません。これらはすべて半角文字で記述する必要があります。特に、全角スペースは見た目では半角スペースと区別がつきにくく、エラーの原因として見つけ出すのが困難な場合があるため、注意が必要です。

一方で、テーブルに格納するデータそのものとしては、日本語(全角文字)を問題なく使用できます。例えば、顧客マスタの氏名列に「山田 太郎」と登録したり、商品マスタの商品名列に「国産有機栽培にんじん」と登録したりすることは一般的です。このとき、データベース側で文字化けが起きないように、文字コードの設定(UTF-8など)が正しく行われていることが重要になります。

また、テーブル名や列名に日本語を使うことも技術的には可能ですが、一般的には推奨されません。プログラムからデータベースを操作する際に予期せぬエラーを引き起こしたり、異なる環境で作業する際に互換性の問題が生じたりするリスクがあるためです。特別な理由がない限り、テーブル名や列名は半角の英数字とアンダースコア(_)で命名するのが安全で確実な方法です。

半角スペースや改行は自由に入れられる

SQL文は、単語と単語の区切りとして認識される半角スペースや改行を、文法的に意味が変わらない範囲で自由に入れることができます。つまり、SQL文は一行で長く書き続ける必要はなく、意味のまとまりごとに改行やインデント(字下げ)を使って整形することが可能です。

例えば、以下のSQL文は機能的には全く同じです。

-- 一行で書いた例

SELECT product_id, product_name, price FROM products WHERE category = '食品' AND price >= 500 ORDER BY price DESC;

-- 改行とインデントで整形した例

SELECT

product_id,

product_name,

price

FROM

products

WHERE

category = '食品'

AND price >= 500

ORDER BY

price DESC;

どちらが見やすいかは一目瞭然でしょう。特に、SELECTで取得する列が増えたり、WHERE句の条件が複雑になったり、複数のテーブルを結合(JOIN)したりするようになると、SQL文は非常に長くなります。このような長いSQL文を適切に整形することは、コードの可読性を劇的に向上させ、バグの発見や修正を容易にします。読みやすいコードは、メンテナンスしやすい良いコードです。SQLを書き始めた最初の頃から、見やすく整形する習慣を身につけることをお勧めします。

SQLでよく使う基本的な構文4選

SQLには多くのコマンドがありますが、日常的なデータ操作で中心となるのは、DML(データ操作言語)に分類される4つの基本的な構文です。これらはデータの生成(Create)、読み取り(Read)、更新(Update)、削除(Delete)に対応しており、それぞれの頭文字をとって「CRUD(クラッド)」操作と呼ばれます。ここでは、架空の学生名簿テーブルstudentsを例に、これら4つの最も重要な構文の使い方を具体的に解説します。

【サンプルテーブル: students】

| id (整数) | name (文字列) | age (整数) | course (文字列) |

| :— | :— | :— | :— |

| 1 | 鈴木 一郎 | 21 | 法学部 |

| 2 | 高橋 花子 | 20 | 文学部 |

| 3 | 田中 健太 | 22 | 工学部 |

① データを取得する「SELECT」

SELECT文は、テーブルからデータを検索し、取得(読み取り)するために使用する、SQLで最も頻繁に使われる構文です。アプリケーションでのデータ表示や、データ分析の第一歩など、あらゆる場面で活躍します。

基本構文:

SELECT 列名1, 列名2, ... FROM テーブル名;

列名: 取得したい列の名前を指定します。複数の場合はカンマ(,)で区切ります。テーブル名: データを取得する対象のテーブル名を指定します。

具体例1: すべての列を取得する

テーブルのすべての列のデータを取得したい場合は、列名の部分にアスタリスク(*)を使用します。*は「すべて」を意味するワイルドカードです。

SELECT * FROM students;

実行結果:

| id | name | age | course |

| :— | :— | :— | :— |

| 1 | 鈴木 一郎 | 21 | 法学部 |

| 2 | 高橋 花子 | 20 | 文学部 |

| 3 | 田中 健太 | 22 | 工学部 |

具体例2: 特定の列だけを取得する

学生の氏名(name)と所属学部(course)だけが必要な場合は、以下のように列名を明示的に指定します。

SELECT name, course FROM students;

実行結果:

| name | course |

| :— | :— |

| 鈴木 一郎 | 法学部 |

| 高橋 花子 | 文学部 |

| 田中 健太 | 工学部 |

具体例3: 列に別名をつける(AS)

取得した結果の列名を、分かりやすい日本語などに変更したい場合があります。その際にはASキーワードを使って別名を付けることができます。ASは省略することも可能です。

SELECT name AS '氏名', age AS '年齢' FROM students;

実行結果:

| 氏名 | 年齢 |

| :— | :— |

| 鈴木 一郎 | 21 |

| 高橋 花子 | 20 |

| 田中 健太 | 22 |

SELECT文は、後述するWHERE句(条件指定)やORDER BY句(並び替え)などと組み合わせることで、その真価を最大限に発揮します。

② データを追加する「INSERT」

INSERT文は、テーブルに新しい行(レコード)を追加(生成)するために使用します。Webサイトの会員登録や、ブログの新規投稿など、新しいデータが発生する場面で使われます。

基本構文:

INSERT INTO テーブル名 (列名1, 列名2, ...) VALUES (値1, 値2, ...);

テーブル名: データ(行)を追加する対象のテーブルを指定します。(列名1, ...): 値を挿入する列のリストを指定します。VALUES (値1, ...): 挿入する具体的な値のリストを指定します。列リストの順番とデータ型が対応している必要があります。

具体例: 新しい学生のデータを追加する

studentsテーブルに、IDが4、名前が「佐藤 次郎」、年齢20歳、経済学部の新しい学生データを追加してみましょう。

INSERT INTO students (id, name, age, course) VALUES (4, '佐藤 次郎', 20, '経済学部');

このSQL文を実行すると、studentsテーブルは以下のようになります。

実行後のテーブル:

| id | name | age | course |

| :— | :— | :— | :— |

| 1 | 鈴木 一郎 | 21 | 法学部 |

| 2 | 高橋 花子 | 20 | 文学部 |

| 3 | 田中 健太 | 22 | 工学部 |

| 4 | 佐藤 次郎 | 20 | 経済学部 |

注意点:

VALUES句に指定する値の数と順番は、()で指定した列のリストと正確に一致させる必要があります。- 文字列や日付のデータは、必ずシングルクォーテーション(’)で囲みます。

- すべての列に値を指定する場合、列リストを省略できるデータベースもありますが、後々の保守性(どの列にどの値を入れているか分かりやすくするため)を考慮すると、列名は常に明記することが強く推奨されます。

③ データを更新する「UPDATE」

UPDATE文は、テーブル内に既に存在する行のデータを変更(更新)するために使用します。顧客の住所変更や、商品の価格改定など、既存の情報を最新の状態に保つために不可欠です。

基本構文:

UPDATE テーブル名 SET 列名1 = 新しい値1, 列名2 = 新しい値2, ... WHERE 条件;

テーブル名: 更新対象のテーブルを指定します。SET: 変更したい列と新しい値を=で結んで指定します。複数ある場合はカンマで区切ります。WHERE: 更新する行を特定するための条件を指定します。これを付け忘れると、テーブルの全データが更新されてしまうため、絶対に忘れてはいけません。

具体例: 特定の学生の学部を変更する

IDが3の「田中 健太」さんが、工学部から情報科学部に転部したとします。この情報をstudentsテーブルに反映させましょう。

UPDATE students SET course = '情報科学部' WHERE id = 3;

WHERE id = 3という条件で更新対象の行を1件に絞り込んでいるのがポイントです。

実行後のテーブル:

| id | name | age | course |

| :— | :— | :— | :— |

| 1 | 鈴木 一郎 | 21 | 法学部 |

| 2 | 高橋 花子 | 20 | 文学部 |

| 3 | 田中 健太 | 22 | 情報科学部 |

| 4 | 佐藤 次郎 | 20 | 経済学部 |

最重要注意点:

UPDATE文を実行する前には、必ずWHERE句が正しく設定されているかを確認してください。もしWHERE句を付けずにUPDATE students SET course = '情報科学部';と実行してしまうと、テーブルにいる全学生の学部が情報科学部に書き換わってしまいます。これはデータ破壊に繋がりかねない、非常に危険なミスです。

④ データを削除する「DELETE」

DELETE文は、テーブルから不要になった行を削除するために使用します。退会したユーザーのデータや、キャンセルされた注文履歴などを削除する際に使われます。

基本構文:

DELETE FROM テーブル名 WHERE 条件;

テーブル名: 削除対象の行が含まれるテーブルを指定します。WHERE: 削除する行を特定するための条件を指定します。UPDATE文と同様、これを付け忘れるとテーブルの全データが削除されてしまうため、細心の注意が必要です。

具体例: 特定の学生のデータを削除する

IDが2の「高橋 花子」さんが退学したため、そのデータをstudentsテーブルから削除します。

DELETE FROM students WHERE id = 2;

WHERE id = 2で削除対象を明確に指定しています。

実行後のテーブル:

| id | name | age | course |

| :— | :— | :— | :— |

| 1 | 鈴木 一郎 | 21 | 法学部 |

| 3 | 田中 健太 | 22 | 情報科学部 |

| 4 | 佐藤 次郎 | 20 | 経済学部 |

最重要注意点:

DELETE文もUPDATE文と同様に、WHERE句の存在が極めて重要です。WHERE句なしでDELETE FROM students;と実行すると、テーブル内のすべての学生データが消えてしまいます。一度削除したデータは簡単には元に戻せないため、実行前には必ずWHERE句の条件が意図通りかを確認する癖をつけましょう。

これら4つのCRUD操作は、SQLにおけるデータ操作の根幹をなします。まずはこれらの構文を確実にマスターすることが、SQL習得への最短ルートと言えるでしょう。

【応用】SELECT文でよく使われる句

基本的なSELECT文は「SELECT 列名 FROM テーブル名;」という形でデータを取得しますが、実際の業務ではもっと複雑な要求に応える必要があります。「特定の条件に合うデータだけ見たい」「価格の高い順に並べたい」「カテゴリごとに集計したい」といった要望を実現するのが、SELECT文と組み合わせて使う「句(Clause)」です。これらの句を使いこなすことで、SELECT文は強力なデータ分析ツールへと進化します。

ここでは、架空の売上明細テーブルsalesを例に、よく使われる代表的な句を解説します。

【サンプルテーブル: sales】

| order_id | product_name | category | price | quantity | order_date |

| :— | :— | :— | :— | :— | :— |

| 101 | りんご | 果物 | 150 | 3 | 2024-01-10 |

| 102 | 牛乳 | 飲料 | 200 | 1 | 2024-01-10 |

| 103 | パン | 食品 | 180 | 2 | 2024-01-11 |

| 104 | みかん | 果物 | 50 | 10 | 2024-01-12 |

| 105 | コーヒー | 飲料 | 400 | 1 | 2024-01-12 |

FROM句:テーブルを指定する

FROM句は、データの取得元となるテーブルを指定する、SELECT文の必須要素です。これまでも自然に使ってきましたが、改めてその役割を確認しましょう。

SELECT * FROM sales;

この文は「salesテーブルからすべての列を取得する」という意味になります。複数のテーブルを結合してデータを取得するJOIN句も、このFROM句の中で使用されます。

WHERE句:取得するデータの条件を指定する

WHERE句は、取得する行(レコード)を特定の条件で絞り込む(フィルタリングする)ために使用します。SELECT文の中で最も活用される句の一つです。

基本構文:

SELECT ... FROM ... WHERE 条件;

WHERE句では、比較演算子(=, >, <, >=, <=, <> (等しくない))や論理演算子(AND, OR, NOT)を組み合わせて複雑な条件を指定できます。

具体例1: カテゴリが「飲料」のデータのみ取得する

SELECT * FROM sales WHERE category = '飲料';

実行結果:

| order_id | product_name | category | price | quantity | order_date |

| :— | :— | :— | :— | :— | :— |

| 102 | 牛乳 | 飲料 | 200 | 1 | 2024-01-10 |

| 105 | コーヒー | 飲料 | 400 | 1 | 2024-01-12 |

具体例2: カテゴリが「果物」で、かつ価格が100円以上のデータ

ANDを使って複数の条件を結びつけます。

SELECT * FROM sales WHERE category = '果物' AND price >= 100;

実行結果:

| order_id | product_name | category | price | quantity | order_date |

| :— | :— | :— | :— | :— | :— |

| 101 | りんご | 果物 | 150 | 3 | 2024-01-10 |

他にも、範囲を指定するBETWEEN、複数の値のいずれかに一致するかを調べるIN、文字列の部分一致を検索するLIKEなど、便利な演算子が多数用意されています。

ORDER BY句:データを並び替える

ORDER BY句は、取得した結果を指定した列の値に基づいて並べ替える(ソートする)ために使用します。

基本構文:

SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY 並べ替えの基準となる列 [ASC|DESC];

ASC: 昇順(Ascending)で並べ替えます。小さいものから大きいものへ(A→Z, 1→10)。指定しない場合のデフォルトです。DESC: 降順(Descending)で並べ替えます。大きいものから小さいものへ(Z→A, 10→1)。

具体例: 価格(price)が高い順に並べ替える

SELECT * FROM sales ORDER BY price DESC;

実行結果: (価格の高い順に並び替えられる)

| order_id | product_name | category | price | quantity | order_date |

| :— | :— | :— | :— | :— | :— |

| 105 | コーヒー | 飲料 | 400 | 1 | 2024-01-12 |

| 102 | 牛乳 | 飲料 | 200 | 1 | 2024-01-10 |

| 103 | パン | 食品 | 180 | 2 | 2024-01-11 |

| 101 | りんご | 果物 | 150 | 3 | 2024-01-10 |

| 104 | みかん | 果物 | 50 | 10 | 2024-01-12 |

GROUP BY句:データをグループ化する

GROUP BY句は、特定の列の値が同じ行を一つのグループにまとめ、そのグループごとに集計処理を行うために使用します。データ分析において非常に強力な機能です。通常、集計関数と一緒に使われます。

主な集計関数:

COUNT(): 行数を数えるSUM(): 合計値を計算するAVG(): 平均値を計算するMAX(): 最大値を取得するMIN(): 最小値を取得する

具体例: カテゴリごとの売上合計金額を計算する

売上金額は price * quantity で計算できます。

SELECT

category,

SUM(price * quantity) AS total_sales

FROM

sales

GROUP BY

category;

このクエリは、まずcategory列の値(「果物」「飲料」「食品」)でデータをグループ分けし、それぞれのグループ内でSUM(price * quantity)を計算します。

実行結果:

| category | total_sales |

| :— | :— |

| 果物 | 950 | (1503 + 5010)

| 飲料 | 600 | (2001 + 4001)

| 食品 | 360 | (180*2)

HAVING句:グループ化したデータに条件を指定する

HAVING句は、GROUP BY句でグループ化された後の結果に対して、さらに条件を指定して絞り込むために使用します。

WHERE句とHAVING句の違いは重要です。

WHERE句: グループ化される前の、元のテーブルの各行に対して適用される条件。HAVING句: グループ化された後の、集計結果に対して適用される条件。集計関数を条件に使えるのが特徴です。

具体例: カテゴリごとの売上合計が500円を超えているカテゴリのみ表示する

GROUP BYで計算した SUM(price * quantity) の結果に対して条件を指定するため、HAVING句を使います。

SELECT

category,

SUM(price * quantity) AS total_sales

FROM

sales

GROUP BY

category

HAVING

SUM(price * quantity) > 500;

実行結果:

| category | total_sales |

| :— | :— |

| 果物 | 950 |

| 飲料 | 600 |

LIMIT句:取得する件数を指定する

LIMIT句は、取得する行数を制限するために使用します。売上ランキングのトップ10を表示したり、Webサイトのページネーション(1ページに20件ずつ表示など)を実装したりする際に便利です。

基本構文:

SELECT ... FROM ... LIMIT 取得する行数;

具体例: 売上金額(price * quantity)が高い上位3件の注文を取得する

ORDER BYで並べ替えた後にLIMITで件数を絞り込むのが一般的です。

SELECT

*,

(price * quantity) AS sales_amount

FROM

sales

ORDER BY

sales_amount DESC

LIMIT 3;

実行結果:

| order_id | … | sales_amount |

| :— | :— | :— |

| 104 | … | 500 |

| 101 | … | 450 |

| 105 | … | 400 |

これらの句を組み合わせることで、「カテゴリごとの平均単価を算出し、平均単価が200円以上のカテゴリを、平均単価の高い順に表示する」といった、より実践的で複雑なデータ抽出も可能になります。SELECT文とこれらの句をマスターすることが、SQLを中級レベルへとステップアップさせる鍵となります。

SQLが使える代表的なデータベース

SQLは国際標準の言語ですが、それを解釈して実行するデータベース管理システム(DBMS)には様々な製品が存在します。特に、行と列からなるテーブル形式でデータを管理するリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)が主流です。基本的なSQL構文(SELECT, INSERTなど)は多くのRDBMSで共通していますが、各製品にはそれぞれ特徴があり、用途や規模に応じて使い分けられています。

また、製品ごとに拡張された機能や、一部の構文の記述方法に細かな違いがある「方言(Dialect)」が存在することも知っておく必要があります。ここでは、世界中で広く利用されている代表的な5つのRDBMSを紹介します。

| データベース製品 | 開発元/コミュニティ | ライセンス | 主な特徴と用途 |

|---|---|---|---|

| MySQL | Oracle | オープンソース(GPL)/ 商用 | Webアプリケーションで圧倒的なシェア。高速性、信頼性、使いやすさが特徴。LAMP/LEMP環境の標準DB。 |

| PostgreSQL | PostgreSQL Global Development Group | オープンソース(PostgreSQL License) | 高機能で拡張性が高い。複雑なクエリや多様なデータ型に対応。標準SQLへの準拠度が高いことで知られる。 |

| Oracle Database | Oracle | 商用 | 大規模システム、金融機関などで高い採用実績。高機能、高信頼性、高パフォーマンスだが高価。 |

| Microsoft SQL Server | Microsoft | 商用 / 無償版 (Expressなど) | Windows環境との親和性が非常に高い。ビジネスインテリジェンス(BI)ツールとの連携機能が豊富。 |

| SQLite | D. Richard Hipp | パブリックドメイン | サーバー不要の軽量な組み込み型データベース。スマートフォンアプリやデスクトップアプリ、Webブラウザ内部などで利用。 |

MySQL

MySQLは、世界で最も普及しているオープンソースのRDBMSの一つです。特にWebアプリケーションのバックエンドデータベースとして絶大な人気を誇り、WordPressなどの有名なCMS(コンテンツ管理システム)でも採用されています。Linux、Apache、MySQL、PHP/Perl/Pythonを組み合わせた「LAMP」という開発環境は、Web開発のデファクトスタンダードとして長年利用されてきました。

高速な読み書き性能、高い信頼性、そして何よりも導入のしやすさが大きなメリットです。豊富なドキュメントやコミュニティによるサポートも充実しており、初心者でも学習を始めやすい環境が整っています。現在はOracle社によって開発が続けられており、無償のコミュニティ版と、有償のサポートや高度な機能が含まれる商用版が提供されています。(参照:MySQL公式サイト)

PostgreSQL

PostgreSQL(ポストグレスキューエル、通称 “Postgres”)は、学術的な研究から生まれた歴史あるオープンソースのRDBMSです。その最大の特徴は、機能の豊富さ、高い拡張性、そして標準SQLへの準拠度の高さにあります。

オブジェクトリレーショナルという先進的なアーキテクチャを採用しており、地理情報データ(GIS)やJSON形式のデータなど、従来のRDBMSが苦手としていた複雑なデータ型も効率的に扱うことができます。堅牢で信頼性が高いため、単純なWebアプリケーションから、複雑なデータ分析基盤、ミッションクリティカルな業務システムまで、幅広い用途で採用が拡大しています。「世界で最も先進的なオープンソースリレーショナルデータベース」を謳っており、熱心なコミュニティによって活発な開発が続けられています。(参照:PostgreSQL日本語ドキュメント)

Oracle Database

Oracle Databaseは、Oracle社が開発・販売する商用のRDBMSです。金融システム、通信、製造業の基幹システムなど、極めて高い信頼性、可用性、パフォーマンスが求められる大規模なエンタープライズ領域で圧倒的なシェアを誇ります。

豊富な機能、堅牢なセキュリティ、充実した管理ツール、手厚い公式サポートなどが強みですが、その分ライセンス費用は非常に高価であり、運用にも専門的な知識(Oracle Masterなどの資格が有名)が求められます。まさにデータベース界の巨人であり、ミッションクリティカルなシステムを支える上での選択肢として、確固たる地位を築いています。(参照:日本オラクル株式会社公式サイト)

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Serverは、その名の通りMicrosoft社が開発するRDBMSです。最大のメリットは、Windows Serverや開発環境であるVisual Studio、ビジネスインテリジェンス(BI)ツールのPower BIといった、他のMicrosoft製品とのシームレスな連携です。

SQL Server Management Studio (SSMS) という高機能なGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)管理ツールが提供されており、データベースの操作や管理を直感的に行える点も、開発者にとって大きな魅力です。エンタープライズ向けの高価なエディションから、学習や小規模開発向けの無償版(Express EditionやDeveloper Edition)まで、幅広いラインナップが用意されています。(参照:Microsoft SQL Server公式サイト)

SQLite

SQLiteは、これまで紹介してきたサーバークライアント型のデータベースとは異なり、サーバープロセスを必要としない、自己完結型の軽量なデータベースエンジンです。データベース全体が単一のファイルとして保存されるため、アプリケーションへの組み込みが非常に簡単です。

設定や管理が不要で手軽に利用できることから、スマートフォンアプリ(Android、iOS)、デスクトップアプリケーション、IoTデバイス、さらにはFirefoxやChromeといったWebブラウザの内部など、身の回りの様々な場所で「縁の下の力持ち」として活躍しています。大規模なデータ処理や複数ユーザーからの同時アクセスには向きませんが、小規模なデータの永続化には最適な選択肢です。(参照:SQLite公式サイト)

これらのデータベースはそれぞれに個性がありますが、SQLという共通言語で操作できることが重要です。学習を始める際は、まず無償で利用できるMySQLやPostgreSQLから触れてみるのがおすすめです。

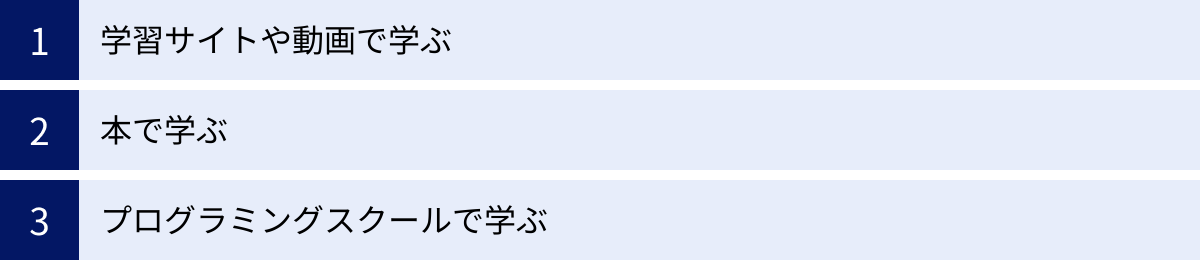

SQLを効率的に学習する方法

SQLは比較的学びやすい言語ですが、効率的にスキルを習得するためには、自分に合った学習方法を見つけることが重要です。座学で知識をインプットするだけでなく、実際に手を動かしてクエリを書く「実践」を組み合わせることが、上達への近道です。ここでは、代表的な3つの学習方法と、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

学習サイトや動画で学ぶ

近年、オンラインで手軽に学べる高品質な学習コンテンツが非常に増えています。特に初学者がSQLの第一歩を踏み出す際には、最もハードルの低い方法と言えるでしょう。

- メリット:

- 手軽さとコスト: 無料または月額数千円程度の低コストで始められます。PCとインターネット環境さえあれば、いつでもどこでも自分のペースで学習を進めることができます。

- インタラクティブな学習: 多くの学習サイトでは、ブラウザ上で直接SQLを書き、その場で実行結果を確認できる「オンライン実行環境」が提供されています。面倒なデータベースの環境構築をすることなく、すぐに実践的な演習に入れる点は、初心者にとって最大のメリットです。

- 多様なフォーマット: スライド形式で丁寧に解説してくれるサイト、講師が実際に操作しながら教えてくれる動画コンテンツなど、自分の好みに合った形式を選べます。短い動画も多いため、通勤時間などのスキマ時間を有効活用できます。

- デメリット:

- 体系性の欠如: 断片的な知識の習得になりがちで、データベースの仕組み全体を体系的に理解するのが難しい場合があります。

- モチベーション維持: 一人で学習を進めるため、途中で挫折しやすいという側面もあります。明確な目標設定が重要になります。

- 疑問点の解決: 基本的に自力で解決する必要があるため、エラーでつまずいた際に質問できる相手がおらず、学習が停滞してしまう可能性があります。

この方法は、「まずはSQLがどんなものか触ってみたい」「コストをかけずに基礎を学びたい」という方に特におすすめです。

本で学ぶ

昔ながらの方法ですが、書籍による学習にはオンラインコンテンツにはない多くの利点があります。一冊の信頼できる本をやり遂げることで、確かな知識の土台を築くことができます。

- メリット:

- 体系的な知識: 一冊の本は、専門家によって構成が練られており、基礎から応用まで順序立てて体系的に知識を学ぶことができます。情報の網羅性が高く、信頼性も担保されています。

- 情報の集約: 知りたい情報が一冊にまとまっているため、インターネットのように情報が散在せず、集中して学習に取り組めます。

- 辞書的な活用: 学習後も手元に置いておくことで、実務で特定の構文や関数を忘れた際に、すぐに参照できるリファレンスとして長く活用できます。

- デメリット:

- 実践のハードル: 本を読むだけではスキルは身につきません。本の内容に沿って、自分でPCにデータベース環境を構築し、サンプルコードを打ち込むという実践作業が別途必要になります。

- 情報の鮮度: IT技術の進歩は速いため、出版年が古い本だと情報が現状と合わなくなっている可能性があります。

- 合う・合わないがある: 解説のスタイルや難易度は本によって様々です。図解が多い入門書、演習問題が豊富なドリル形式の本、逆引きリファレンスなど、自分のレベルや学習目的に合った本を、実際に書店で手に取って選ぶことが失敗しないコツです。

この方法は、「断片的な知識ではなく、腰を据えてSQLとデータベースの仕組みを網羅的に学びたい」という方に向いています。学習サイトと並行して進めるのも効果的です。

プログラミングスクールで学ぶ

費用はかかりますが、最も短期間で効率的に、かつ確実にスキルを習得したい場合に有力な選択肢となるのがプログラミングスクールです。

- メリット:

- 効率的なカリキュラム: SQLだけでなく、Web開発やデータ分析など、実務で必要とされる周辺知識も含めて、ゴールから逆算された効率的なカリキュラムが組まれています。

- メンター・講師のサポート: 最大のメリットは、分からない点をすぐに現役エンジニアなどの専門家に質問できる環境です。エラー解決や概念の理解でつまずく時間を大幅に削減できます。

- モチベーションの維持: 同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶことで、互いに励まし合いながら学習を続けやすくなります。また、決められたスケジュールがあることで、学習を習慣化できます。

- キャリアサポート: 多くのスクールでは、学習後の転職や就職を見据えたポートフォリオ作成の指導や、キャリア相談などのサポートが提供されています。

- デメリット:

- 高額な費用: 他の方法に比べて、数十万円単位の費用がかかります。

- 時間的な制約: 決められた日時に授業があったり、課題の提出期限があったりと、自分のペースだけで進めるのが難しい場合があります。

この方法は、「未経験から本気でエンジニアやデータサイエンティストへの転職を目指している」「独学での挫折経験がある」「投資してでも最速で実務レベルのスキルを身につけたい」という方に最適です。

どの方法を選ぶにしても、最終的には自分で目的意識を持ってクエリを書き、試行錯誤を繰り返した量がスキルの定着度を決めます。「架空のECサイトの売上データを分析してみる」など、具体的なテーマを設定して取り組むと、より楽しく実践的な学習ができるでしょう。

SQLのスキルを証明できる資格

SQLのスキルは、実務での経験やポートフォリオ(制作実績)を通じて示すのが最も効果的ですが、学習の達成度を測ったり、未経験からの就職・転職活動で客観的なスキルレベルを証明したりする上で、資格の取得は有効な手段となります。SQLに関連する資格はいくつかありますが、ここでは特に知名度が高く、市場価値も認められている代表的な2つの資格を紹介します。

ORACLE MASTER

ORACLE MASTERは、日本オラクル株式会社が主催する、Oracle Databaseに関する技術力を認定する資格制度です。データベース関連の資格としては国内で最も歴史と権威があり、IT業界で広く認知されています。Oracle Databaseは大規模システムで多く採用されているため、この資格を持つことは高い技術力の証明に繋がります。

資格体系は、難易度に応じて「Bronze」「Silver」「Gold」「Platinum」の4つのレベルに分かれています。

- Bronze (ブロンズ):

データベース管理者(DBA)として、日常的な運用操作を行うための基本的な知識を問われます。その中でも「ORACLE MASTER Bronze DBA」認定の前提となる「1Z0-071 Oracle Database SQL」という試験は、Oracle Databaseのバージョンに依存しない、国際標準に準拠したSQLの知識全般を証明するものです。

この試験は、SELECT文によるデータ取得から、DML、DDL、DCL、副問い合わせ、複雑な関数の利用まで、SQLの幅広い知識を網羅しています。そのため、Oracle Databaseユーザーに限らず、これからデータベースエンジニアを目指す人や、様々なデータベースを扱う可能性がある開発者にとって、SQLの基礎能力を証明する最初の目標として非常に価値が高い資格です。(参照:日本オラクル株式会社公式サイト) - Silver (シルバー) 以降:

Silverでは、バックアップ・リカバリを含むデータベースの運用管理スキル、Goldではさらに高度なパフォーマンスチューニングや設計・構築のスキル、Platinumでは最高レベルの技術力が問われます。

SQL初学者は、まず「ORACLE MASTER Bronze」のSQL試験の取得を目標に学習を進めることで、体系的かつ網羅的にSQLの知識を身につけることができるでしょう。

OSS-DB技術者認定試験

OSS-DB技術者認定試験は、特定非営利活動法人LPI-Japanが主催する、オープンソースデータベース(Open Source Database)に関する技術力を認定する資格です。特定の商用製品に依存せず、近年需要が急拡大しているMySQLやPostgreSQLといったオープンソースDBのスキルを証明できる点が特徴です。試験問題は、主にPostgreSQLを基準として作成されています。

資格体系は「Silver」と「Gold」の2つのレベルで構成されています。

- Silver (シルバー):

オープンソースDBの設計、開発、導入、運用ができる基本的な技術力を認定します。試験範囲には、RDBMSの一般的な知識、SQLによるデータの検索・追加・更新・削除、テーブル作成といった基本的な操作、そしてDBの運用管理に関する内容が含まれます。Web系の開発エンジニアや、インフラエンジニアを目指す方が、オープンソースDBの基礎スキルを証明するのに適しています。 - Gold (ゴールド):

Silver認定者を対象とした上位資格で、大規模なデータベースシステムの改善、運用管理、コンサルティングができる、より高度な技術力を認定します。パフォーマンスチューニングや、クラスタリングによる可用性の向上、セキュリティ設計などが問われます。

PostgreSQLは高機能で堅牢なため、スタートアップから大企業まで採用が広がっています。OSS-DB技術者認定試験は、このPostgreSQLを中心とした実践的なスキルをアピールできる点で、非常に市場価値の高い資格と言えます。(参照:特定非営利活動法人LPI-Japan公式サイト)

資格取得はゴールではありませんが、学習のモチベーションを維持するためのマイルストーンとして、また、自身のスキルを客観的に示すためのツールとして、これらの資格に挑戦してみる価値は十分にあります。

SQLの知識を活かせる職種

SQLは、もはや特定の技術者だけのものではありません。データを扱うあらゆる職種において、その価値はますます高まっています。SQLスキルを身につけることで、キャリアの選択肢は大きく広がります。ここでは、SQLの知識が特に重要となる代表的な3つの職種と、それぞれの業務でSQLがどのように活用されているかを具体的に解説します。

Webエンジニア

Webエンジニア、特にサーバーサイド(バックエンド)を担当するエンジニアにとって、SQLは必須とも言える中核スキルです。Webアプリケーションのほとんどは、ユーザー情報、商品データ、投稿コンテンツといった動的な情報をデータベースに保存しており、その操作はSQLによって行われます。

- アプリケーションのコア機能開発: ユーザーが会員登録する際の

INSERT文、ログイン時にユーザー情報を取得するSELECT文、プロフィールを更新するUPDATE文、投稿を削除するDELETE文など、アプリケーションの基本的な機能(CRUD操作)はすべてSQLによって実装されます。フレームワークのORM(Object-Relational Mapping)を使う場合でも、裏側でどのようなSQLが発行されているかを理解していることは、複雑な機能の実装やトラブルシューティングにおいて極めて重要です。 - パフォーマンスチューニング: サービスの成長に伴いデータ量が増加すると、「ページの表示が遅い」「検索結果がなかなか返ってこない」といった問題が発生します。この原因の多くは、非効率なSQLクエリ(スロークエリ)にあります。Webエンジニアは、実行計画を分析し、インデックスを適切に設計したり、クエリをより効率的な形に書き換えたりすることで、データベースの応答速度を改善し、快適なユーザー体験を維持するという重要な役割を担います。

- データモデルの設計: 新しいサービスを開発する際には、どのような情報をどのようなテーブル構造で保存するかという「データモデリング(データベース設計)」を行います。正規化などの理論に基づき、効率的で拡張性の高いテーブル構造を設計する能力は、SQLの深い理解があってこそ発揮されます。

データサイエンティスト

データサイエンティストやデータアナリストは、企業が保有する膨大なデータの中からビジネス上の課題解決に繋がる有益な知見を引き出す専門家です。彼らにとって、SQLは分析のスタートラインに立つための「パスポート」のような存在です。

- データ抽出と前処理: 分析に必要なデータは、基幹システム、DWH(データウェアハウス)、各種ログデータベースなど、社内の様々な場所に散在しています。データサイエンティストは、まずこれらのデータソースにSQLでアクセスし、必要なデータを抽出(

SELECT)し、複数のテーブルを結合(JOIN)します。抽出したデータには、欠損値や表記ゆれなどが含まれることが多いため、分析に使える形に整える「データクレンジング」や「前処理」もSQLを駆使して行います。分析プロジェクトの工数の大半は、このデータ準備段階に費やされるとも言われており、SQLのスキルが作業効率を大きく左右します。 - 探索的データ分析(EDA): PythonやRなどの統計解析言語で高度な分析を行う前に、まずはデータがどのような特徴を持っているかを大まかに把握する「探索的データ分析」を行います。

GROUP BYや集計関数(COUNT,SUM,AVGなど)を使って、カテゴリごとの売上集計、ユーザー属性別の利用頻度、時系列でのトレンドなどをSQLで素早く集計し、分析の仮説を立てていきます。 - レポーティングとダッシュボード作成: 経営層や事業部門からの依頼に基づき、KPI(重要業績評価指標)の推移や特定のキャンペーン効果などを定期的にレポーティングします。BIツール(TableauやPower BIなど)のバックエンドで複雑なSQLクエリを実行し、データを可視化するダッシュボードを構築することも重要な業務の一つです。

Webマーケター

現代のマーケティングは、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいて戦略を立案し、効果を測定する「データドリブンマーケティング」が主流です。WebマーケターがSQLを使いこなせると、施策の精度とスピードを飛躍的に向上させることができます。

- 詳細な顧客分析(CRM分析): Google Analyticsなどのツールだけでは見えない、より深い顧客理解が可能になります。データベースに直接アクセスし、顧客の購買履歴、利用頻度、最終購入日などを抽出してRFM分析を行ったり、特定の属性(年代、地域など)を持つ優良顧客セグメントを作成したりすることで、パーソナライズされた効果的なマーケティング施策を立案できます。

- 広告効果の精密な測定: 広告のクリックデータと、社内の購買データをSQLで紐付けることにより、「どの広告経由の顧客が、その後LTV(顧客生涯価値)が高くなったか」といった、より本質的な広告効果を測定できます。これにより、広告予算の最適な配分を判断できます。

- PDCAサイクルの高速化: これまで「こんなデータが見たい」と思った際にエンジニアに抽出を依頼していた作業を、マーケター自身がSQLで直接行えるようになります。これにより、データ取得の待ち時間がなくなり、仮説立案から実行、検証、改善というPDCAサイクルを圧倒的なスピードで回すことが可能になります。このスピード感は、変化の激しい市場において大きな競争優位性となります。

これら以外にも、営業企画、経営企画、カスタマーサポートなど、データを活用して業務を改善したいと考えるあらゆる職種で、SQLの知識は強力な武器となるでしょう。

まとめ

この記事では、データ活用の共通言語であるSQLについて、その基本的な概念から、具体的な書き方、応用的なテクニック、そして学習方法やキャリアに至るまで、幅広く掘り下げてきました。

最後に、本記事の要点を振り返りましょう。

- SQLはデータベースと対話するための国際標準言語であり、現代のデータ駆動型社会において不可欠なスキルです。

- SQLでできることは、データの操作(DML)、定義(DDL)、制御(DCL)の3つに大別され、特にデータの取得(SELECT)、追加(INSERT)、更新(UPDATE)、削除(DELETE)というCRUD操作が基本となります。

- SQLの基本的なルールとして、「文末のセミコロン」「予約語の大文字・小文字は区別されない」「文字列・日付はシングルクォーテーションで囲む」などを守ることが、エラーのないクエリを書く第一歩です。

SELECT文は、WHERE(条件指定)、ORDER BY(並び替え)、GROUP BY(グループ化)といった多彩な「句」を組み合わせることで、単純なデータ取得から高度なデータ分析までこなせるようになります。- SQLは、MySQLやPostgreSQLといったオープンソースから、Oracle Databaseのような商用製品まで、多くのデータベースで利用できる汎用性の高いスキルです。

- 学習方法には、手軽なオンラインサイトから、体系的な知識が得られる書籍、徹底したサポートが受けられるプログラミングスクールまで、様々な選択肢があります。

- SQLのスキルは、Webエンジニアやデータサイエンティストはもちろん、Webマーケターをはじめとする多くの職種でキャリアの可能性を広げる強力な武器となります。

SQLは、決して一部の専門家だけのものではありません。その構文はシンプルで、学習を始めやすい構造になっています。そして、一度その基本を身につければ、これまで見えなかったデータの世界への扉が開き、あなたの仕事やキャリアに新たな視点と可能性をもたらしてくれるはずです。

この記事が、あなたがSQLというパワフルなツールを学び、使いこなすための最初の一歩となることを願っています。ぜひ、今日からでも小さなクエリを一つ、書いてみてください。その一行が、未来を切り拓く大きな力となるでしょう。