現代のビジネス環境において、営業活動の効率化と成果の最大化は、企業が持続的に成長するための重要な経営課題です。市場の成熟化や顧客ニーズの多様化、さらには働き方改革の推進といった変化の中で、従来の経験や勘に頼る営業スタイルには限界が見え始めています。

このような背景から、データに基づいた科学的な営業アプローチを実現するツールとして注目されているのが「SFA(Sales Force Automation)」です。SFAを導入することで、営業プロセスを可視化し、属人化しがちなノウハウを組織の資産として共有し、生産性を向上させることが可能になります。

本記事では、SFAの基本的な概念から、混同されがちなCRMやMAとの違い、主な機能、導入のメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、自社に最適なSFAを選ぶための具体的なポイントや料金相場、そして2024年最新のおすすめSFAツール25選を徹底比較します。SFAの導入を検討している企業の担当者様にとって、実践的な指針となる情報を提供します。

目次

SFAとは?

SFAは、多くの企業にとって営業活動を変革する可能性を秘めた強力なツールです。しかし、その真価を理解し、最大限に活用するためには、まず「SFAとは何か」「なぜ今、これほどまでに必要とされているのか」を正確に把握することが不可欠です。このセクションでは、SFAの基本的な定義とその役割、そして現代のビジネスシーンで重要性が増している背景について詳しく解説します。

SFAは営業活動を支援するシステム

SFAとは、「Sales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション)」の略称で、日本語では「営業支援システム」や「営業自動化システム」と訳されます。その名の通り、企業の営業部門における一連の活動を支援し、効率化・自動化することを目的としたITツールです。

具体的には、営業担当者が日々行う顧客情報の管理、商談の進捗状況の記録、日々の活動報告(日報)、売上予測の作成といった業務をデジタル化し、一元管理する機能を提供します。従来、これらの情報は個々の営業担当者の手帳やパソコンの中に散在し、いわゆる「属人化」した状態にありました。SFAは、これらの情報を組織全体の共有資産としてクラウド上などに集約することで、営業活動の「ブラックボックス」を解消します。

SFAが管理する主な情報には、以下のようなものがあります。

- 顧客情報: 企業名、部署、担当者名、役職、連絡先といった基本情報。

- 案件(商談)情報: 商談ごとの内容、進捗フェーズ(アポイント、提案、クロージングなど)、受注確度、想定金額、受注予定日。

- 活動履歴: 顧客への訪問、電話、メール送信、Web会議などのコンタクト履歴。

- 関連ドキュメント: 提案書、見積書、契約書などの各種資料。

これらの情報を一元的に管理・可視化することにより、「誰が、いつ、どの顧客に、どのようなアプローチを行い、その結果どうなったのか」という営業プロセス全体を、チームや組織レベルでリアルタイムに把握できるようになります。これにより、管理職は部下の活動状況を的確に把握し、適切なアドバイスやサポートを提供できます。また、チーム全体で成功事例や失敗事例を共有することで、組織全体の営業力の底上げを図ることが可能になるのです。SFAは単なる業務効率化ツールに留まらず、営業組織をデータドリブンな精鋭部隊へと変革させるための戦略的基盤と言えるでしょう。

なぜ今SFAが必要とされているのか

SFAという概念自体は1990年代から存在していましたが、ここ数年でその必要性が急速に高まっています。その背景には、現代のビジネス環境を取り巻くいくつかの大きな変化があります。

1. 市場環境と顧客行動の変化

インターネットの普及により、顧客は製品やサービスを購入する前に、自らWebサイトやSNS、比較サイトなどで膨大な情報を収集・比較検討することが当たり前になりました。その結果、営業担当者が顧客と接触する時点では、すでにある程度の知識や購買意欲を持っているケースが増えています。このような「賢い」顧客に対しては、単なる製品説明だけでは響きません。顧客の状況や課題を深く理解し、最適なタイミングで、パーソナライズされた価値ある提案を行う必要があります。SFAに蓄積された過去の活動履歴や顧客データを分析することで、このような質の高い営業アプローチが実現可能になります。

2. 労働人口の減少と働き方改革

少子高齢化が進む日本では、労働人口の減少が深刻な課題となっています。限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、業務の生産性向上が不可欠です。SFAは、日報作成や報告業務、資料作成といったノンコア業務を効率化し、営業担当者が本来注力すべきコア業務(顧客との対話や戦略的思考)に費やす時間を創出します。また、モバイル対応のSFAを活用すれば、外出先や移動中でも業務が可能になり、直行直帰やリモートワークといった柔軟な働き方を促進し、働き方改革の推進にも貢献します。

3. 営業ノウハウの属人化からの脱却

多くの企業では、トップセールスと呼ばれる一部の優秀な営業担当者が売上の大半を支えているという現実があります。しかし、彼らのスキルやノウハウは個人の経験や勘に基づくものが多く、組織内で共有されずに「属人化」しているケースが少なくありません。この状態では、そのエース社員が退職・異動してしまうと、組織全体の営業力が大きく低下するリスクを抱えることになります。

SFAを導入し、トップセールスの行動パターンや成功した商談プロセスをデータとして蓄積・分析することで、その成功要因を形式知化し、組織全体で共有できます。これにより、新人や若手でも早期に成果を出せるようになり、組織全体の営業力の標準化と底上げが期待できます。

4. DX(デジタルトランスフォーメーション)の潮流

企業経営のあらゆる領域でDXが推進される中、営業部門も例外ではありません。データに基づいた客観的な意思決定(データドリブン)は、現代経営のスタンダードとなりつつあります。SFAは、営業活動に関するあらゆるデータを収集・蓄積・分析するための基盤です。勘や経験といった曖昧な要素に頼るのではなく、データという客観的な事実に基づいて営業戦略を立案し、PDCAサイクルを回していく「科学的営業」を実現するために、SFAは不可欠なツールとなっています。

これらの背景から、SFAはもはや一部の先進的な企業が導入する特別なツールではなく、市場競争を勝ち抜き、持続的な成長を遂げるために多くの企業にとって必須の経営インフラとなりつつあるのです。

SFAとCRM・MAとの違い

SFAの導入を検討する際、多くの担当者が混同しがちなのが「CRM」と「MA」です。これらはSFAと同様に企業の営業・マーケティング活動を支援するツールですが、その目的や機能、利用する部門には明確な違いがあります。これらの違いを正しく理解することは、自社の課題に最適なツールを選定する上で非常に重要です。このセクションでは、SFAとCRM、MAのそれぞれの役割を明確にし、それらがどのように連携して顧客との関係を最大化するのかを解説します。

CRMとの違い

CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)は、その名の通り「顧客との良好な関係を構築・維持し、長期的な利益を最大化すること」を目的とした考え方、およびそれを実現するためのシステムを指します。

目的の違い

SFAとCRMの最も大きな違いは、その主たる目的にあります。

- SFAの目的: 営業プロセスの効率化と売上の最大化です。主なフォーカスは、見込み客が案件化してから受注に至るまでの「商談フェーズ」に置かれます。営業担当者の行動を管理・支援し、商談をいかに効率よく、確実に受注に結びつけるか、という点に重きを置いています。

- CRMの目的: 顧客満足度とLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の最大化です。フォーカスは、初回購入後のリピート購入、アップセル・クロスセル、そして長期的なファンになってもらうための「顧客との関係性維持・向上」に置かれます。顧客一人ひとりの情報を詳細に管理し、継続的なコミュニケーションを通じて満足度を高めることを目指します。

簡単に言えば、SFAが「商談を獲得するための攻めのツール」であるのに対し、CRMは「一度獲得した顧客を離さないための守りのツール」と表現できます。ただし、近年では両者の機能が融合し、一つのツールでSFAとCRMの両方の役割を担う製品も増えています。

機能の違い

目的が異なるため、中心となる機能にも違いが見られます。

| 機能比較 | SFA(営業支援) | CRM(顧客関係管理) |

|---|---|---|

| 主目的 | 営業プロセスの管理と効率化による売上向上 | 顧客との関係維持によるLTV最大化 |

| 中心機能 | 案件管理、営業活動管理(行動管理)、売上予測(予実管理) | 顧客情報管理、問い合わせ管理、メール配信、ポイント管理 |

| 得意領域 | 商談フェーズごとの進捗管理、営業担当者のパフォーマンス分析 | 顧客の購買履歴や問い合わせ履歴の管理、アフターサポート、アップセル/クロスセルの促進 |

| 共通機能 | 顧客データベース(商談に紐づく情報が中心) | 顧客データベース(顧客に関するあらゆる情報が中心) |

SFAは「案件」を軸に情報が管理されることが多く、各案件の進捗や確度、担当者の活動を追跡する機能が強力です。一方、CRMは「顧客」を軸に情報が管理され、その顧客が過去に何を購入し、どのような問い合わせをしてきたか、といった長期的な関係性を記録・管理する機能が充実しています。

対象部門の違い

利用する主な部門も異なります。

- SFAの対象部門: 主に営業部門のメンバー(営業担当者、営業マネージャー)が利用します。

- CRMの対象部門: 営業部門に加えて、カスタマーサポート(コールセンター)、マーケティング部門、店舗スタッフなど、顧客と直接的な接点を持つ全部門で利用されることが一般的です。顧客に関する情報を全部門で共有することで、一貫性のある顧客対応を実現します。

MAとの違い

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動を自動化・効率化するためのツールです。特に、見込み客(リード)の獲得から育成(ナーチャリング)までのプロセスを担います。

目的の違い

SFAとMAは、顧客化へのプロセスにおいて連携する関係にあり、担当するフェーズが異なります。

- SFAの目的: 案件化された見込み客(ホットリード)を確実に受注に繋げることです。営業担当者が直接アプローチする段階の活動を支援します。

- MAの目的: Webサイトや展示会などで獲得した大量の見込み客(リード)を育成し、購買意欲の高いホットリードへと絞り込むことです。営業担当者がアプローチする前の、いわば「仕込み」の段階を担います。

営業プロセスを「畑仕事」に例えるなら、MAが「畑を耕し、種をまき、水や肥料を与えて芽を育てる」役割で、SFAは「育った芽の中から有望なものを見つけ、収穫する」役割と言えます。

機能の違い

MAは、SFAとは全く異なるユニークな機能を多く備えています。

| 機能比較 | SFA(営業支援) | MA(マーケティングオートメーション) |

|---|---|---|

| 主目的 | 案件化後の商談プロセスの管理・効率化 | 見込み客(リード)の獲得と育成 |

| 中心機能 | 案件管理、行動管理、予実管理 | リード管理、スコアリング、シナリオ設計、メールマーケティング、LP/フォーム作成 |

| 得意領域 | 営業担当者による1対1の対面・非対面アプローチの管理 | 大量の見込み客に対するWebやメールを通じた1対多の自動アプローチ |

| 共通機能 | リード情報(限定的) | リード情報(Web行動履歴など詳細) |

MAの最大の特徴は「スコアリング」機能です。「資料をダウンロードしたら10点」「料金ページを閲覧したら5点」のように、見込み客の行動に応じて点数を付け、合計点数が一定の基準を超えたリードを「ホットリード」として自動的に判別します。これにより、営業担当者は成約の可能性が高い見込み客に優先的にアプローチできます。

対象部門の違い

- SFAの対象部門: 主に営業部門です。

- MAの対象部門: 主にマーケティング部門が利用します。マーケティング部門がMAで創出したホットリードを営業部門のSFAに引き渡す、という連携が一般的です。

各ツールの連携が重要

SFA、CRM、MAはそれぞれ異なる役割を持ちますが、これらは独立して使うよりも、相互に連携させることで、その効果を最大化できます。理想的な連携フローは以下のようになります。

- 【MA】リード獲得・育成: マーケティング部門が、Webサイト、セミナー、広告などからリード情報を獲得し、MAに取り込みます。MAは、メール配信やコンテンツ提供を自動で行い、リードの興味・関心を高めていきます(ナーチャリング)。

- 【MA→SFA】ホットリードの引き渡し: MAのスコアリング機能により、購買意欲が高まったと判断されたホットリードの情報(企業名、担当者名、Webサイトの閲覧履歴など)が、自動的にSFAに連携されます。

- 【SFA】営業アプローチ・商談管理: 営業担当者は、SFAに連携されたホットリードの情報を見て、どのような点に興味を持っているかを把握した上で、的確なアプローチを開始します。その後の商談の進捗や活動内容はすべてSFAに記録されます。

- 【SFA→CRM】顧客化: 無事に受注となると、SFA上の案件情報が「受注済み」となり、その顧客情報はCRMに引き継がれます。

- 【CRM】顧客関係維持・LTV向上: カスタマーサポート部門や営業部門は、CRMに蓄積された購入履歴や対応履歴をもとに、アフターフォローや追加提案(アップセル/クロスセル)を行い、顧客との長期的な関係を構築していきます。

このように、MA、SFA、CRMを連携させることで、見込み客の獲得から育成、商談、顧客維持までの一連の顧客ライフサイクルをシームレスに管理し、組織全体の収益向上に繋げることができるのです。自社の課題がどのフェーズにあるのかを明確にし、SFA、CRM、MA、あるいはそれらの機能を統合したツールの中から、最適なものを選択することが成功の鍵となります。

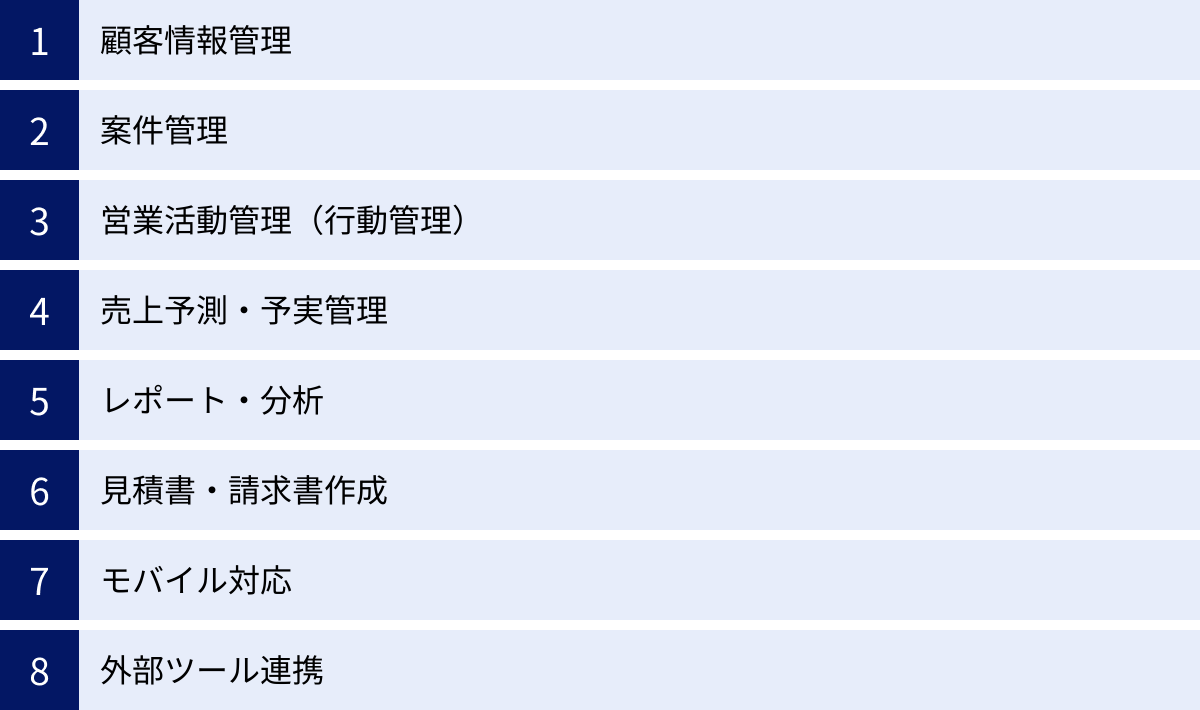

SFAの主な機能

SFA(営業支援システム)は、営業活動を多角的に支援するための多彩な機能を搭載しています。これらの機能を理解することは、SFAがどのようにして営業の生産性向上や売上拡大に貢献するのかを具体的にイメージする上で不可欠です。ここでは、多くのSFAに共通して搭載されている主要な機能を8つに分けて、それぞれの機能がどのような役割を果たし、ビジネスにどのような価値をもたらすのかを詳しく解説します。

顧客情報管理

顧客情報管理は、SFAの最も基本的な機能です。これは、単に顧客の連絡先をリスト化するだけではありません。企業名、所在地、代表者といった基本情報に加え、担当者の部署、役職、連絡先、決裁権の有無、さらには過去の商談履歴、問い合わせ内容、提出した提案書、趣味や嗜好といったパーソナルな情報まで、顧客に関するあらゆる情報を一元的に蓄積・管理します。

この機能により、担当者が不在の場合や異動・退職した場合でも、他の社員が即座に顧客の状況を把握し、スムーズに対応を引き継ぐことができます。顧客に「また一から説明しなければならない」というストレスを与えることなく、一貫性のある質の高いコミュニケーションを提供できるため、顧客満足度の向上にも繋がります。「あの顧客のキーマンは誰だっけ?」「前回どんな話をしたんだっけ?」といった確認の手間がなくなり、より戦略的なアプローチに集中できるようになります。

案件管理

案件管理は、SFAの中核をなす機能の一つです。個々の商談を「案件」として登録し、その進捗状況をリアルタイムで可視化します。具体的には、案件名、関連顧客、担当者、商談のフェーズ(例:アポイント→初回訪問→提案→見積→クロージング)、受注確度(例:Aランク90%、Bランク50%)、受注予定日、想定売上金額といった情報を管理します。

この機能の最大のメリットは、「パイプライン管理」が可能になることです。パイプラインとは、商談が発生してから受注に至るまでの一連の流れを指します。SFAは、すべての案件が今どのフェーズにあるのかを一覧で表示するため、管理職はチーム全体の商談状況を俯瞰的に把握できます。これにより、「どのフェーズで案件が滞留しがちか」「どの案件を優先的にフォローすべきか」といったボトルネックや課題を即座に発見し、的確な指示を出すことができます。勘や感覚ではなく、データに基づいて営業戦略を立てるための土台となる重要な機能です。

営業活動管理(行動管理)

営業活動管理は、営業担当者の日々の行動を記録・管理する機能です。一般的に「日報」として知られる業務をデジタル化したものと考えると分かりやすいでしょう。いつ、どの顧客に対して、電話、メール、訪問といったどのような活動を行ったのか、その結果どうだったのかをSFAに入力します。

これにより、営業担当者の行動がブラックボックス化するのを防ぎ、活動量やその質を定量的に把握できます。上司は部下の活動状況をリアルタイムで確認し、「最近A社へのアプローチが滞っているな」「この案件はもっと頻繁に接触した方が良い」といった具体的なアドバイスをタイムリーに行えます。また、トップセールスの活動内容や頻度を分析し、その行動パターンをチーム全体で共有することで、組織の営業力の底上げにも繋がります。日報作成の手間が削減されるだけでなく、報告された情報が次のアクションに繋がる「生きたデータ」として活用される点が大きなメリットです。

売上予測・予実管理

売上予測・予実管理機能は、案件管理機能で入力されたデータ(受注予定日、受注確度、想定金額など)を基に、将来の売上見込みを自動的に算出します。月次、四半期、年次といった単位で、精度の高い売上予測を立てることが可能になります。

従来、売上予測は各営業担当者の感覚的な報告を集計することが多く、精度にばらつきがありました。しかしSFAを活用すれば、過去の受注実績や現在のパイプライン状況といった客観的なデータに基づいて予測が行われるため、信頼性が格段に向上します。また、設定した売上目標(予算)と現在の予測(実績見込み)をリアルタイムで比較し、その差額(予実差)を常にモニタリングできます。目標達成が危うい状況を早期に察知し、テコ入れ策を講じるなど、迅速な経営判断を支援します。

レポート・分析

SFAの真価は、蓄積されたデータを分析し、営業活動の改善に繋げる点にあります。レポート・分析機能は、顧客、案件、活動といった様々なデータを集計し、グラフや表などの形式で分かりやすく可視化します。

例えば、以下のような多角的な分析が可能です。

- 担当者別分析: 誰が最も成果を上げているか、その要因は何か。

- 商品・サービス別分析: どの商品が売れているか、どのような顧客に人気か。

- フェーズ別分析: 商談プロセスのどこで失注しやすいか(ボトルネック分析)。

- 失注理由分析: なぜ受注できなかったのか(価格、機能、タイミングなど)。

- リードソース別分析: どの経路(Web、展示会、紹介など)からの見込み客が最も受注に繋がりやすいか。

これらの分析結果は、経験や勘に頼らない、データに基づいた戦略立案(データドリブン・セールス)の強力な武器となります。非効率な活動を減らし、成功パターンを再現することで、営業組織全体のパフォーマンスを飛躍的に向上させることができます。

見積書・請求書作成

営業活動に付随する事務作業の効率化もSFAの重要な役割です。多くのSFAには、見積書や請求書、納品書といった帳票を作成する機能が搭載されています。あらかじめ登録しておいた商品マスタや顧客情報からデータを引用し、テンプレートに沿って簡単に見積書などを作成できます。

作成した帳票はSFA内に保存され、案件情報と紐づけて管理されます。これにより、「あの案件の見積書はどこだっけ?」と探す手間がなくなります。また、承認フロー機能を備えたSFAも多く、上長への承認申請から決裁までをシステム上で完結させることができます。これにより、書類の印刷や押印、手渡しといった手間が省かれ、意思決定のスピードアップとペーパーレス化に貢献します。

モバイル対応

外回りや出張が多い営業担当者にとって、モバイル対応は今や必須の機能です。スマートフォンやタブレット専用のアプリ、あるいはモバイルブラウザに最適化された画面を通じて、いつでもどこでもSFAにアクセスできます。

外出先から次のアポイント先の情報を確認したり、商談直後にその内容をSFAに記録したり、移動中の電車内で日報を作成したりと、隙間時間を有効に活用できます。これにより、帰社してからまとめて事務作業を行う必要がなくなり、残業時間の削減や直行直帰の促進に繋がります。情報の入力がリアルタイムで行われるため、鮮度の高いデータがSFAに蓄積されるというメリットもあります。

外部ツール連携

SFAは単体で利用するだけでなく、他の様々なシステムと連携させることで、その価値をさらに高めることができます。多くのSFAは、API(Application Programming Interface)などを通じて外部ツールとのデータ連携を可能にしています。

主な連携対象としては、以下のようなツールが挙げられます。

- MA/CRMツール: 前述の通り、マーケティングから営業、カスタマーサポートまでを一気通貫で管理。

- 名刺管理ソフト: 取り込んだ名刺情報を自動でSFAの顧客マスタに登録。

- チャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど): SFA上の更新情報(例:新規案件登録)をチャットに通知。

- カレンダー/グループウェア(Google Calendar, Outlookなど): SFAの活動予定と個人のスケジュールを同期。

- 会計ソフト: SFAで作成した請求書情報を会計ソフトに連携。

これらの連携により、データの二重入力の手間をなくし、部門間の情報共有をスムーズにすることで、企業全体の業務効率を大幅に改善します。

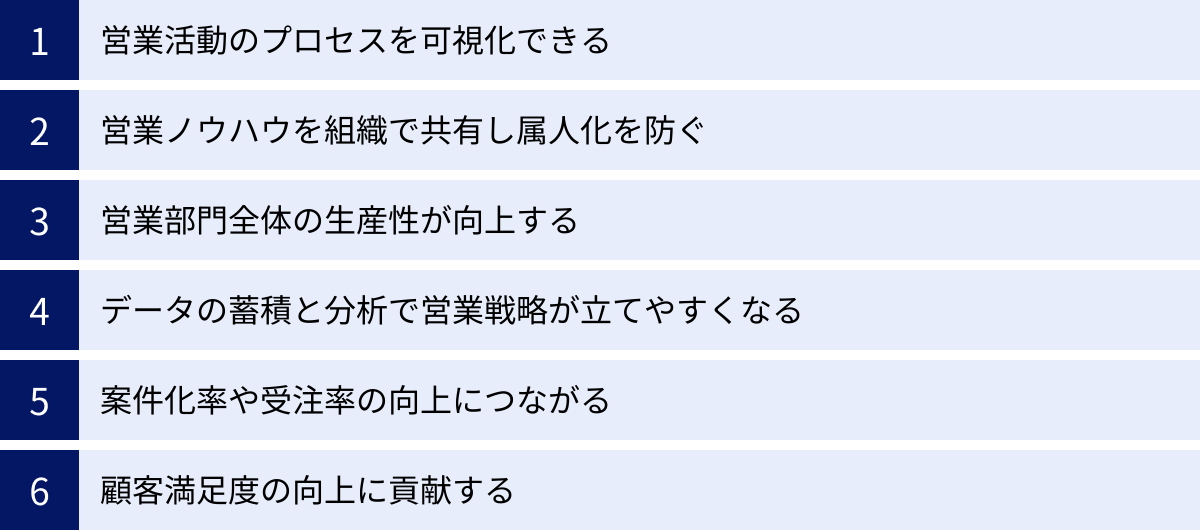

SFAを導入する6つのメリット

SFAを導入することは、単に日々の業務が少し楽になるというレベルの話ではありません。営業組織の体質そのものを変革し、企業の収益力を根本から強化するポテンシャルを秘めています。ここでは、SFA導入によって企業が得られる具体的なメリットを6つの観点から深く掘り下げて解説します。これらのメリットを理解することで、SFA導入の目的をより明確に設定できるでしょう。

① 営業活動のプロセスを可視化できる

SFA導入による最大のメリットの一つが、営業活動のブラックボックス化を解消し、プロセス全体を徹底的に可視化できることです。従来、個々の営業担当者が「いつ、どの顧客に、どのようなアプローチをしているのか」という具体的な行動は、本人と一部の上司しか把握できず、組織全体からは見えにくい状態でした。

SFAを導入すると、すべての営業活動がデータとしてシステムに記録されます。

- 案件の進捗状況: どの案件がどの商談フェーズにあり、どれくらいの期間滞留しているのか。

- 活動量と内容: 各担当者が一日に何件の電話をかけ、何件の訪問をし、どのような内容のメールを送っているのか。

- ボトルネックの特定: 商談プロセスの中で、どの段階で失注したり、時間がかかったりすることが多いのか。

これらの情報がダッシュボードやレポート機能によってリアルタイムに可視化されることで、営業マネージャーは感覚ではなく客観的なデータに基づいて的確なマネジメントを行えるようになります。例えば、「A君は活動量は多いが、初回訪問から提案フェーズに進む率が低い。提案の質に課題があるのかもしれない」といった具体的な仮説を立て、個別の指導やトレーニングに繋げることができます。このように、組織全体の営業活動が「見える」ようになることで、問題の早期発見と迅速な対策が可能となり、営業組織全体のパフォーマンス向上に直結します。

② 営業ノウハウを組織で共有し属人化を防ぐ

多くの企業で課題となっているのが、営業ノウハウの「属人化」です。一部の優秀な営業担当者(トップセールス)のスキルや知識が個人の暗黙知にとどまり、組織全体に還元されない問題です。これでは、そのエース社員が退職すると、企業の貴重な資産が失われてしまいます。

SFAは、この属人化の問題を解決する強力なツールです。SFAには、トップセールスがどのようにして成果を上げているのか、その具体的なプロセスがデータとして蓄積されます。

- 成功した案件の活動履歴: どのようなタイミングで、どのような内容のコミュニケーションを取ったのか。

- 効果的だった提案資料やメール文面: 顧客の心を動かしたドキュメントやトークスクリプト。

- 受注に繋がったキーパーソンへのアプローチ方法: 決裁権を持つ人物をどのように攻略したか。

これらの成功パターンをSFA上で分析し、形式知としてマニュアル化したり、勉強会で共有したりすることで、チーム全体の営業スキルを底上げできます。新人の営業担当者でも、成功事例を参考にしながら質の高い営業活動を早期に実践できるようになり、即戦力化を促進します。SFAは、個人のスキルを組織の力に変え、持続的に成長できる強い営業チームを構築するための知識共有プラットフォームとなるのです。

③ 営業部門全体の生産性が向上する

営業担当者は、顧客との商談以外にも、日報作成、報告書作成、見積書作成、社内会議など、多くのノンコア業務に時間を費やしています。SFAは、これらの付随業務を自動化・効率化することで、営業担当者の負担を大幅に軽減します。

- 報告業務の効率化: 外出先からスマートフォンで簡単に行動履歴を入力できるため、帰社後の日報作成が不要になります。上司もリアルタイムで状況を把握できるため、報告のための会議時間も削減できます。

- 資料作成の迅速化: テンプレート機能を使えば、見積書や請求書などの帳票を数クリックで作成できます。

- 情報探しの時間削減: 顧客情報や過去の案件履歴、関連資料がSFAに一元管理されているため、「あの資料どこだっけ?」と探す時間がなくなります。

これらの効率化によって創出された時間を、営業担当者は顧客理解を深めるための情報収集や、提案内容のブラッシュアップ、新規顧客の開拓といった、本来最も価値を生み出すべきコア業務に集中させることができます。結果として、一人ひとりの生産性が向上し、営業部門全体の業績アップに繋がります。

④ データの蓄積と分析で営業戦略が立てやすくなる

「経験と勘」に頼った営業は、再現性が低く、市場環境の変化に対応しにくいという弱点があります。SFAを導入することで、営業活動は「データに基づいた科学」へと進化します。SFAには、日々の営業活動を通じて膨大なデータが蓄積されていきます。

レポート・分析機能を活用することで、これらのデータを多角的に分析し、営業戦略の立案に役立つ貴重なインサイトを得ることができます。

- 成約率の高い顧客層の特定: どのような業種、企業規模、地域の顧客が最も受注に繋がりやすいか。

- 効果的なアプローチ手法の発見: 電話、メール、Web会議など、どのチャネルからのアプローチが効果的か。

- 製品・サービスごとの傾向分析: どの製品がどの顧客セグメントに売れているか、セットで売れる組み合わせは何か。

これらの客観的なデータに基づいて、「どの市場を重点的に攻めるべきか」「どのようなアプローチを強化すべきか」といった戦略的な意思決定を行えるようになります。これにより、リソースを最も効果的な活動に集中投下し、営業活動全体の費用対効果を最大化することが可能です。

⑤ 案件化率や受注率の向上につながる

SFAの導入は、最終的に案件化率や受注率といった具体的な成果指標の向上に結びつきます。その理由は、これまで述べてきたメリットが複合的に作用するためです。

- 質の高いリードへの集中: MAなどと連携することで、購買意欲の高いホットリードに優先的にアプローチでき、無駄打ちが減ります。

- 最適なタイミングでのアプローチ: 顧客の行動履歴や商談の進捗状況を正確に把握することで、顧客が情報を最も必要としている絶妙なタイミングでフォローアップできます。

- 的確な提案: SFAに蓄積された顧客情報や過去の類似案件を参考にすることで、顧客の課題に深く刺さる、パーソナライズされた提案が可能になります。

- 商談の停滞防止: パイプライン管理によって停滞している案件を早期に発見し、上司や同僚が協力して次のアクションを促すことで、失注リスクを低減します。

このように、SFAは営業活動の各プロセスにおける「質」を高め、一つ一つの商談をより確実なものにしていくことで、結果として組織全体の受注率向上に大きく貢献します。

⑥ 顧客満足度の向上に貢献する

SFAは営業支援システムですが、その効果は顧客満足度の向上という形でも現れます。SFAによって顧客情報が一元管理されていると、組織として一貫した顧客対応が可能になります。

例えば、担当の営業が休暇中や出張中でも、別の社員がSFAを見れば、これまでの経緯を正確に把握した上で顧客からの問い合わせに対応できます。また、営業担当者が異動や退職する際の引き継ぎも、SFAのデータを共有するだけでスムーズに行えます。顧客にとっては、「担当者が変わるたびに、また同じ説明をしなければならない」という煩わしさがなくなり、どの担当者からでも質の高いサービスを受けられるという安心感に繋がります。

このようなストレスのないスムーズなコミュニケーションは、企業に対する信頼感を醸成し、長期的な関係構築の礎となります。結果として、顧客満足度が高まり、リピート購入や優良顧客化を促進する効果も期待できるのです。

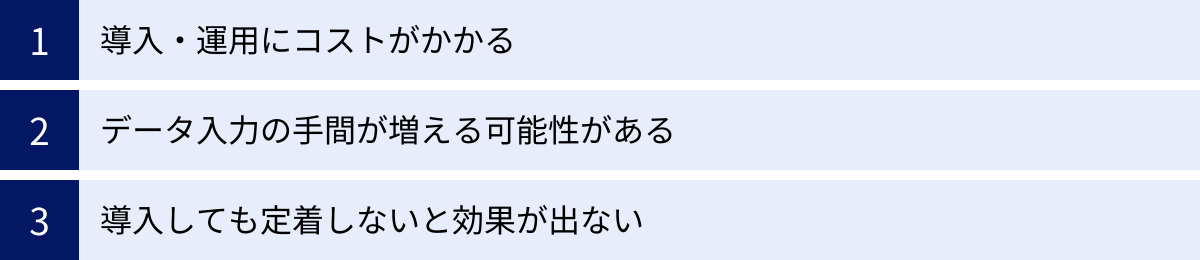

SFAを導入する3つのデメリット・注意点

SFAは営業組織に多くのメリットをもたらす強力なツールですが、その導入は必ずしも良いことばかりではありません。事前にデメリットや注意点を理解しておかなければ、「高価なツールを導入したのに、全く使われずに放置されている」といった失敗に陥る可能性があります。ここでは、SFA導入を検討する上で必ず押さえておくべき3つのデメリット・注意点と、その対策について解説します。

① 導入・運用にコストがかかる

SFAの導入には、当然ながらコストが発生します。このコストは、大きく分けて「初期費用」と「月額(または年額)の運用費用」の2種類があります。

- 初期費用: ツールの基本設定、既存データの移行、導入コンサルティング、社員向けのトレーニングなどにかかる費用です。クラウド型のSFAでは初期費用が無料のサービスも多いですが、手厚いサポートを求めると数十万円から数百万円かかる場合もあります。特に、既存の顧客リストや案件データを新しいSFAシステムに移行する作業は、専門的な知識が必要となり、外部ベンダーに依頼すると高額になることがあります。

- 運用費用: 主にライセンス費用で、SFAを利用するユーザー数に応じて月額で支払うのが一般的です。料金はプランや機能によって大きく異なり、1ユーザーあたり月額数千円から2万円近くになることもあります。例えば、営業担当者が50人いる組織で、1ユーザーあたり月額8,000円のプランを契約した場合、年間で480万円のランニングコストがかかる計算になります。

これらの金銭的コストを上回る効果(売上向上や業務効率化による人件費削減など)を見込めるかどうか、導入前に費用対効果(ROI)を慎重に試算することが重要です。単に機能の多さだけで選ぶのではなく、自社の予算規模と、導入によって解決したい課題の重要度を天秤にかけ、適切な価格帯のツールを選ぶ必要があります。

② データ入力の手間が増える可能性がある

SFA導入で現場の営業担当者から最も多く挙がる懸念が、「入力の手間が増える」という点です。SFAがその真価を発揮するためには、日々の営業活動に関するデータを正確かつタイムリーに入力し続ける必要があります。しかし、これが営業担当者にとっては新たな業務負担となり、抵抗感を生む原因になりがちです。

特に、以下のような状況では、入力作業が形骸化しやすくなります。

- 入力項目が多すぎる: 完璧を求めるあまり、管理側が詳細な情報まで入力させようとすると、担当者は入力するだけで疲弊してしまいます。

- 操作性が悪い: システムの画面が分かりにくく、入力に時間がかかると、利用するモチベーションが低下します。

- 入力するメリットが感じられない: 「上司に管理されるためだけに入力させられている」と感じると、やらされ仕事になり、最低限の情報しか入力されなくなります。

この問題への対策としては、「入力の負担を最小限にし、入力するメリットを最大化する」ことが鍵となります。具体的には、導入初期は入力項目を本当に必要なものだけに絞る、スマートフォンから簡単に入力できるツールを選ぶ、名刺管理ソフトやカレンダーと連携させて入力を自動化する、といった工夫が有効です。さらに、入力されたデータを上司が分析し、「このデータを見ると、君の次のアクションはこうすると良さそうだ」といった具体的なフィードバックを行うことで、入力が自分の成果に繋がることを実感させ、自発的なデータ入力を促すことが重要です。

③ 導入しても定着しないと効果が出ない

SFA導入における最大の失敗パターンは、「導入したものの、誰も使わずに定着しない」というものです。SFAは、導入すれば自動的に成果が出る「魔法の杖」ではありません。組織のメンバーが継続的にデータを入力し、そのデータを分析・活用して初めて価値が生まれるツールです。

SFAが定着しない主な原因は以下の通りです。

- 導入目的が不明確・共有されていない: 「なぜSFAを導入するのか」という目的が現場の担当者に伝わっておらず、「流行りだから」「上からの指示だから」という意識でいると、主体的に活用しようという動機が生まれません。

- 経営層・管理職が活用しない: 現場の担当者が一生懸命データを入力しても、上司や経営層がそのデータを見ずに、従来通りの感覚的なマネジメントを続けていては、「入力しても意味がない」と担当者のモチベーションは下がってしまいます。SFAの活用は、トップダウンで推進することが不可欠です。

- 導入後のサポート体制が不十分: 導入して「はい、あとは使ってください」と丸投げしてしまうと、操作方法が分からない、トラブルが解決できないといった理由で使われなくなります。

これらの失敗を避けるためには、導入プロジェクトの段階から周到な準備が必要です。導入目的を全社で共有し、現場の意見を取り入れながらツールを選定・ルールを設計すること。そして、導入後も定期的な勉強会の開催や、担当者からの質問に答えるヘルプデスクの設置など、運用が軌道に乗るまで粘り強くサポートし続ける体制を整えることが、SFA導入を成功に導く上で極めて重要になります。

SFAの選び方7つのポイント

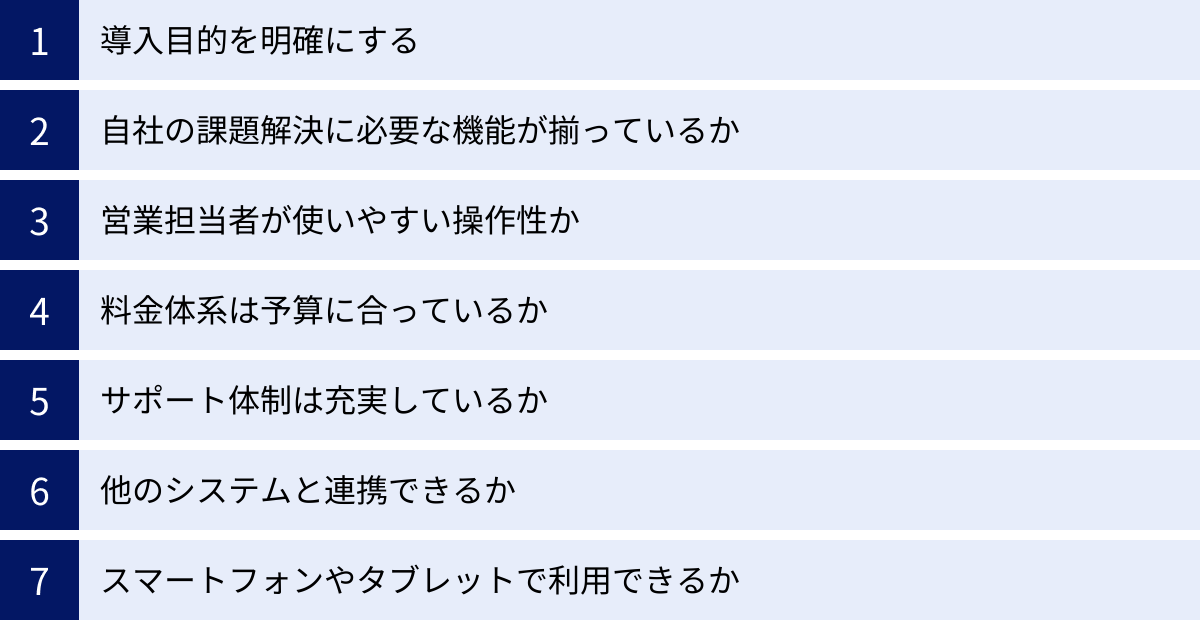

SFA市場には多種多様なツールが存在し、それぞれに特徴や強みがあります。その中から自社の課題を解決し、営業組織に本当にフィットするSFAを見つけ出すことは、導入成功の第一歩です。ここでは、数ある選択肢の中から最適な一社を選び抜くための、7つの重要な選定ポイントを解説します。これらのポイントを一つずつチェックリストのように確認しながら、比較検討を進めていきましょう。

① 導入目的を明確にする

SFA選定において最も重要かつ最初に行うべきことは、「なぜSFAを導入するのか」という目的を具体的かつ明確に定義することです。目的が曖昧なまま、「多機能で評判が良いから」といった理由でツールを選んでしまうと、導入後に「どの機能をどう使えば良いのか分からない」「自社の課題解決に繋がらない」といった事態に陥りがちです。

まずは、自社の営業組織が現在抱えている課題を洗い出しましょう。

- 例1:営業ノウハウがトップセールスに集中し、属人化している。若手が育たない。

- 例2:営業担当者が日報や報告書の作成に時間を取られ、コア業務に集中できていない。

- 例3:売上予測の精度が低く、いつも月末になって予算と実績の大きな乖離が発覚する。

- 例4:案件の進捗がブラックボックス化しており、マネージャーが適切な指導ができない。

これらの課題に対して、「SFAを導入して、どのような状態を実現したいのか」というゴール(KGI/KPI)を設定します。

- ゴール例1:「トップセールスの成功商談パターンを共有し、チーム全体の受注率を1年で10%向上させる」

- ゴール例2:「報告業務にかかる時間を1人あたり1日30分削減する」

- ゴール例3:「月次の売上予測精度を95%以上にする」

このように導入目的とゴールが明確であれば、SFAに求めるべき機能の優先順位が自ずと見えてきます。この最初のステップを丁寧に行うことが、SFA選びの羅針盤となります。

② 自社の課題解決に必要な機能が揃っているか

導入目的が明確になったら、次はその目的を達成するために必要な機能が搭載されているかを確認します。SFAツールは、シンプルな機能に特化したものから、MAやCRMの領域までカバーする多機能なものまで様々です。

ここで注意すべきなのは、「多機能=良いツール」とは限らないという点です。自社の課題解決に必要のない機能は、かえって操作画面を複雑にし、現場の混乱を招くだけでなく、無駄なコストを支払うことにも繋がります。

先ほどの導入目的に合わせて、必要な機能を「Must(必須)」「Want(あったら良い)」に分けて整理してみましょう。

- 目的が「属人化の解消」なら、Must機能は「成功事例を共有しやすい活動履歴管理」や「ナレッジ共有機能」。

- 目的が「生産性向上」なら、Must機能は「モバイル対応」「日報の簡易入力」「帳票作成機能」。

- 目的が「売上予測の精度向上」なら、Must機能は「精度の高い予実管理機能」「詳細なレポート・分析機能」。

各社のSFAの機能一覧をチェックし、自社の「Must」機能を過不足なく満たしているかを見極めましょう。複数のツールで迷った際には、「Want」機能の有無が判断材料になります。

③ 営業担当者が使いやすい操作性か

SFAは、IT専門家ではなく、日々の営業活動で忙しい営業担当者が毎日使うツールです。そのため、誰でも直感的に操作できる、シンプルで分かりやすいインターフェース(UI/UX)であることは、定着を左右する極めて重要な要素です。

どんなに高機能なSFAでも、操作が複雑で入力に時間がかかるようでは、現場の担当者は次第に使わなくなってしまいます。

- 画面のレイアウトは見やすいか?

- 情報の入力はスムーズに行えるか?

- 目的の情報にすぐにたどり着けるか?

これらの操作性は、製品サイトのスクリーンショットやパンフレットだけでは完全には判断できません。必ず無料トライアルやデモンストレーションを申し込み、実際にツールを利用する営業担当者自身に触ってもらう機会を設けましょう。複数の担当者に試してもらい、「Aツールは直感的で使いやすい」「Bツールは多機能だけど画面がごちゃごちゃしている」といった生の声を集めることが、現場に受け入れられるSFAを選ぶための最短ルートです。

④ 料金体系は予算に合っているか

SFAの導入・運用には継続的なコストがかかります。自社の予算規模に合った料金体系のツールを選ぶことが重要です。SFAの料金は、主に「初期費用」と「月額費用」で構成されます。

- 初期費用: 導入支援やデータ移行にかかる費用。無料の場合もあれば、数十万円以上かかる場合もあります。

- 月額費用: 多くのSFAは、利用するユーザー数に応じた「ユーザー課金制」を採用しています。料金は機能の豊富さに応じて複数のプランが用意されているのが一般的です。

料金を比較する際は、単に月額料金の安さだけで判断してはいけません。

- 最低利用ユーザー数: 「5ユーザーから契約可能」といった下限が設定されていないか。

- 機能制限: 安価なプランでは、自社に必要な機能が使えない、あるいはオプション料金が必要にならないか。

- 将来性: 事業が拡大してユーザー数が増えた場合、料金はどのように変動するか。上位プランへのアップグレードはスムーズか。

長期的な視点でトータルコストを算出し、自社の支払い能力と、SFA導入によって得られるであろう効果を天秤にかけて、コストパフォーマンスに優れたツールを選定しましょう。

⑤ サポート体制は充実しているか

特にITツールの導入に慣れていない企業にとって、ベンダーのサポート体制はSFA選定の重要な判断基準となります。導入後に「操作方法が分からない」「設定を変更したいがどうすれば良いか」といった問題が発生した際に、迅速かつ丁寧なサポートを受けられるかどうかで、運用の成否が大きく変わります。

以下の点を確認しましょう。

- 導入時のサポート: 初期設定やデータ移行を支援してくれるか。導入を成功に導くためのコンサルティングサービスはあるか。

- 運用開始後のサポート: 電話、メール、チャットなど、どのような問い合わせ窓口があるか。対応時間は平日日中のみか、24時間対応か。

- 学習コンテンツ: オンラインマニュアル、FAQ、動画チュートリアル、活用セミナーなどが充実しているか。

無料トライアル期間中に、実際にサポート窓口に問い合わせてみて、その対応の速さや質を確かめてみるのも良い方法です。手厚いサポート体制は、スムーズな導入と定着を強力に後押ししてくれます。

⑥ 他のシステムと連携できるか

SFAは単体で完結するツールではなく、企業がすでに利用している他のシステムと連携させることで、その価値を最大限に引き出すことができます。

自社で利用中の、あるいは将来的に導入予定の以下のようなツールと連携可能かを確認しましょう。

- MA(マーケティングオートメーション)ツール

- CRM(顧客関係管理)ツール

- 名刺管理ソフト

- チャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど)

- グループウェア(Google Workspace, Microsoft 365など)

- 会計ソフト

API連携が提供されているか、標準で連携可能なアプリケーションは何かを製品サイトや資料で確認します。システム間の連携により、データの二重入力の手間が省け、部門を越えた情報共有がスムーズになり、全社的な業務効率化に繋がります。

⑦ スマートフォンやタブレットで利用できるか

外回りや出張が多い日本の営業スタイルにおいて、モバイルデバイスでの利用可否は非常に重要なポイントです。スマートフォンやタブレットからSFAにアクセスし、主要な機能を利用できるかは必ず確認しましょう。

- 専用アプリの有無: iOSやAndroid向けの専用アプリが提供されているか。アプリの評価やレビューも参考にしましょう。

- ブラウザ対応: 専用アプリがなくても、スマートフォンのブラウザで快適に操作できるか(レスポンシブデザイン対応か)。

- オフライン機能: 電波の届かない場所でもデータを一時的に保存し、オンラインになった際に同期できる機能があるとさらに便利です。

モバイル対応によって、営業担当者は移動時間や待ち時間といった隙間時間を有効活用し、商談後すぐに活動報告を入力できます。これにより、情報の鮮度が保たれると共に、帰社後の事務作業が削減され、生産性向上と働き方改革に直結します。

SFAの料金相場と費用体系

SFAの導入を具体的に検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。SFAのコストは、提供形態や機能、サポート内容によって大きく変動します。ここでは、SFAの代表的な提供形態である「クラウド型」と「オンプレミス型」の違いから、具体的な料金相場、そして主な課金形態について詳しく解説します。これらの知識は、自社の予算に合わせて最適なSFAを選定するための重要な指針となります。

クラウド型とオンプレミス型の違い

SFAの提供形態は、大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つに分けられます。現在、市場の主流は圧倒的にクラウド型ですが、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

| 比較項目 | クラウド型 (SaaS) | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| 提供形態 | ベンダーが管理するサーバー上のソフトウェアをインターネット経由で利用 | 自社のサーバーにソフトウェアをインストールして利用 |

| サーバー | 不要(ベンダーが用意・管理) | 必要(自社で構築・管理) |

| 初期費用 | 安価または無料 | 高額(数百万円〜数千万円以上) |

| 利用料金 | 月額または年額のライセンス費用が発生 | ライセンス買い切り型が多い(保守費用は別途) |

| 導入期間 | 短い(最短即日〜数週間) | 長い(数ヶ月〜1年以上) |

| カスタマイズ性 | ベンダーが提供する範囲内での設定変更が主 | 高い自由度で自社仕様にカスタマイズ可能 |

| メンテナンス | 不要(ベンダーが自動でアップデートや保守を実施) | 必要(自社でセキュリティ対策やアップデート対応) |

| 利用場所 | インターネット環境があればどこでも利用可能 | 原則として社内ネットワークからのみ(VPN等で対応可) |

クラウド型SFAは、自社でサーバーを構築・管理する必要がなく、インターネット環境とPC・スマートフォンがあればすぐに利用を開始できます。初期費用を大幅に抑えられる点や、常に最新の機能が自動でアップデートされる点、場所を選ばずにアクセスできる点が大きなメリットです。そのため、現在提供されているSFAのほとんどがこのクラウド型であり、特に中小企業から大企業まで幅広く選ばれています。

一方、オンプレミス型SFAは、自社のサーバーにシステムを構築するため、非常に高度なセキュリティ要件を持つ企業や、業務プロセスに合わせて大幅なカスタマイズが必要な場合に選択されることがあります。しかし、高額な初期投資と専門知識を持つ情報システム部門による継続的な運用・保守が必要となるため、導入のハードルは非常に高いと言えます。

本記事で紹介するSFAも、主にクラウド型を前提としています。

初期費用と月額費用の相場

クラウド型SFAを導入する際にかかる費用は、主に「初期費用」と「月額費用」です。

■初期費用の相場: 0円 ~ 30万円程度

多くのクラウド型SFAでは、初期費用を無料としているサービスが増えています。ただし、これは基本的なアカウント発行や設定に関する費用が無料ということであり、以下のような作業をベンダーに依頼する場合は別途費用が発生します。

- 導入コンサルティング: 業務プロセスのヒアリングや要件定義、最適な運用方法の提案など。

- データ移行: 既存のExcelや他システムで管理している顧客・案件データをSFAにインポートする作業。

- 初期設定代行: カスタム項目やレポート、承認フローなどの詳細な設定。

- 導入トレーニング: ユーザー向け・管理者向けの操作研修会。

これらのオプションサービスを利用する場合、10万円~50万円、あるいはそれ以上の初期費用がかかることもあります。自社のITリテラシーや導入リソースを考慮し、どこまでを自社で行い、どこからをベンダーに依頼するかを検討しましょう。

■月額費用の相場: 1ユーザーあたり3,000円 ~ 15,000円程度

月額費用は、SFAの根幹をなすランニングコストです。ほとんどの場合、利用するユーザー1人あたりの料金が設定されています。料金は、利用できる機能の範囲によって複数のプランに分かれているのが一般的です。

- エントリープラン: 1ユーザーあたり月額3,000円~6,000円程度。顧客管理や案件管理、活動報告など、基本的なSFA機能に絞られていることが多いです。小規模なチームや、まずはシンプルに始めたい企業向けです。

- スタンダードプラン: 1ユーザーあたり月額6,000円~12,000円程度。基本的な機能に加え、レポート・分析機能の強化、外部ツール連携、承認フローなどが利用できることが多いです。多くの企業にとって最もバランスの取れた選択肢となります。

- エンタープライズプラン: 1ユーザーあたり月額12,000円以上。高度な分析機能、APIによる自由な連携、手厚いサポートなど、大企業や複雑な要件を持つ企業向けの機能が提供されます。

契約は年単位での一括払いが求められることも多く、その場合は割引が適用されるケースもあります。

主な課金形態

SFAの料金体系を理解する上で、どのような要素に対して費用が発生するのか(課金形態)を知っておくことも大切です。

ユーザー課金

最も一般的な課金形態で、SFAにログインして利用するアカウント(ID)の数に応じて料金が発生します。例えば、月額8,000円/ユーザーのプランを10人で利用する場合、月額費用は80,000円となります。

この形態で注意すべき点は、「最低利用ユーザー数」が設定されている場合があることです。例えば「最低5ユーザーから」という制約がある場合、3人で利用したい場合でも5ユーザー分の料金を支払う必要があります。また、営業担当者だけでなく、その活動を管理・閲覧するマネージャーや役員もユーザーとしてカウントされるのが一般的です。

データ量課金

顧客情報やファイルストレージなど、SFA内に蓄積するデータの容量に応じて料金が変動する形態です。ユーザー課金と組み合わせて採用されることが多く、基本プランには一定のデータ容量が含まれており、それを超えると追加料金が発生する仕組みです。

特に、提案書や契約書といったファイルをSFAに多数アップロードして管理するような使い方を想定している場合は、プランに含まれるストレージ容量と、超過した場合の追加料金を事前に確認しておくことが重要です。

これらの料金体系を総合的に理解し、自社の利用人数、必要な機能、将来的な拡張性などを考慮して、長期的な視点でコストシミュレーションを行うことが、SFA選びの失敗を避ける鍵となります。

【2024年最新】おすすめSFAツール25選

市場には国内外のベンダーから多種多様なSFAツールが提供されており、それぞれに独自の強みや特徴があります。ここでは、2024年現在の市場で特に評価が高く、多くの企業に選ばれている代表的なSFAツールを25種類厳選してご紹介します。各ツールの特徴や料金、どんな企業におすすめかを比較し、自社に最適なSFAを見つけるための参考にしてください。

※料金は2024年5月時点の公式サイト情報を基にしており、税抜価格・年間契約の場合の月額単価で記載しているものが含まれます。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

① Salesforce Sales Cloud

- 特徴: 世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMの王道。圧倒的な機能性と、ビジネスニーズに合わせて機能を追加できる「AppExchange」というプラットフォームによる高い拡張性が魅力。大企業からスタートアップまで、あらゆる規模と業種の企業に対応可能です。

- 料金: Starterプラン: 3,000円/ユーザー/月〜

- おすすめ: 本格的なデータ活用と将来的な拡張性を見据える企業。グローバルスタンダードなツールを導入したい企業。

- 参照: Salesforce公式サイト

② HubSpot Sales Hub

- 特徴: CRMプラットフォームを基盤とし、SFA(Sales Hub)、MA(Marketing Hub)、CS(Service Hub)などを統合的に提供。無料のCRM機能が非常に強力で、そこから必要な機能を有料で追加していくスタイル。インバウンドセールスに強みを持ちます。

- 料金: 無料プランあり。Starterプラン: 2,700円/ユーザー/月〜

- おすすめ: まずは無料で始めてみたい企業。マーケティング部門との連携を重視する企業。

- 参照: HubSpot公式サイト

③ Mazrica Sales (旧Senses)

- 特徴: AIが案件のリスク分析や類似案件を提示してくれるなど、示唆に富んだ営業支援が特徴。「カード形式」の直感的なインターフェースで、案件管理がしやすいと評判。入力負荷を軽減する機能も豊富です。

- 料金: Starterプラン: 27,500円/月 (5ユーザー)〜

- おすすめ: データ入力の効率化と、AIによるネクストアクションの示唆を求める企業。

- 参照: 株式会社マツリカ公式サイト

④ e-セールスマネージャー Remix CLOUD

- 特徴: 純国産SFAのパイオニア的存在で、日本の営業スタイルに合わせた「定着」を重視した設計が強み。導入から運用まで手厚いコンサルティングサポートが受けられます。多機能ながら使いやすさも両立しています。

- 料金: スケジュールシェア(グループウェア)プラン: 3,000円/ユーザー/月〜。Standardプラン: 11,000円/ユーザー/月

- おすすめ: ITツールに不慣れで、手厚いサポートを受けながら確実に定着させたい企業。

- 参照: ソフトブレーン株式会社公式サイト

⑤ kintone

- 特徴: サイボウズが提供する業務改善プラットフォーム。厳密にはSFA専門ツールではありませんが、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、自社にぴったりのSFA(案件管理アプリなど)を自由に作成できます。低コストで始められるのも魅力。

- 料金: ライトコース: 780円/ユーザー/月、スタンダードコース: 1,500円/ユーザー/月

- おすすめ: まずは低コストで始めたい企業。営業支援以外にも様々な業務アプリを自作したい企業。

- 参照: サイボウズ株式会社公式サイト

⑥ Zoho CRM

- 特徴: SFA/CRMを中心に40種類以上のビジネスアプリケーションを提供するZohoのエース製品。非常に多機能でありながら、圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。無料プランも用意されています。

- 料金: 無料プランあり。スタンダードプラン: 2,100円/ユーザー/月〜

- おすすめ: 豊富な機能を低コストで利用したい中小企業。将来的に他の業務システムとの連携も視野に入れている企業。

- 参照: ゾーホージャパン株式会社公式サイト

⑦ GENIEE SFA/CRM

- 特徴: 純国産ツールで、定着率99%を謳う使いやすさが特徴。SFA/CRM/MAの機能がオールインワンで提供されており、シンプルな料金体系も魅力。導入企業のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズにも対応しています。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: マーケティングから営業、顧客管理までを一つのツールで完結させたい企業。

- 参照: 株式会社ジーニー公式サイト

⑧ Knowledge Suite

- 特徴: SFA、CRM、グループウェアの機能がワンセットになった統合ビジネスアプリケーション。ユーザー数無制限で利用できる料金体系が最大の特徴で、コストを気にせず全社で導入できます。

- 料金: SFAスタンダードプラン: 50,000円/月 (ユーザー数無制限)〜

- おすすめ: 利用人数の多い企業や、将来的に利用者が増える可能性のある企業。

- 参照: Knowledge Suite Inc.公式サイト

⑨ ネクストSFA

- 特徴: 「“ありがとう”と言われる営業支援ツール」をコンセプトに、シンプルで直感的な操作性を追求。月額4,000円からという低価格で、必要な機能が過不足なく揃っています。専任担当者による手厚いサポートも特徴です。

- 料金: 1IDあたり4,000円/月

- おすすめ: 初めてSFAを導入する中小企業。ITが苦手なメンバーでも使える簡単なツールを求める企業。

- 参照: 株式会社ジオコード公式サイト

⑩ ホットプロファイル

- 特徴: 「名刺管理」「SFA」「MA」の3つの機能を統合したツール。名刺をスキャンするだけで顧客データベースが自動生成され、営業活動やマーケティング施策にシームレスに繋げることができます。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: 名刺管理を起点に営業活動を効率化したい企業。新規開拓営業を強化したい企業。

- 参照: 株式会社ハンモック公式サイト

⑪ Microsoft Dynamics 365 Sales

- 特徴: Microsoftが提供するビジネスアプリケーション群の一つ。Office製品(Excel, Outlook, Teamsなど)との親和性が非常に高く、普段の業務フローの中に自然にSFAを組み込めます。

- 料金: Sales Professional: 8,130円/ユーザー/月〜

- おすすめ: 既にMicrosoft 365を全社で活用している企業。

- 参照: Microsoft公式サイト

⑫ Oracle Sales

- 特徴: 大企業向けの統合業務パッケージ(ERP)で知られるOracleが提供するSFA/CRM。AIを活用した高度な売上予測や、サブスクリプションビジネスに対応した機能などが強みです。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: 複雑な販売プロセスを持つ大企業。ERPなど他のOracle製品と連携させたい企業。

- 参照: Oracle公式サイト

⑬ LaXiTera

- 特徴: 製造業、卸売業、建設業など、特定の業種に特化したテンプレートが用意されているSFA/CRM。業種特有の業務プロセスにフィットしやすいのが特徴です。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: 特定の業種に特化した機能や管理項目を求める企業。

- 参照: 株式会社日立ソリューションズ西日本公式サイト

⑭ WaWaFrontier

- 特徴: 日報管理に特化したシンプルなSFA。低価格で始めやすく、日報を起点とした案件管理や情報共有を実現します。グループウェア「WaWaOffice」との連携も可能です。

- 料金: 1IDあたり800円/月〜

- おすすめ: まずは日報の電子化から始めたい企業。シンプルな機能で十分な小規模チーム。

- 参照: 株式会社アイアットOEC公式サイト

⑮ cyzen (サイゼン)

- 特徴: スマートフォンでの利用に最適化された、現場活動向けのSFA。GPSによる位置情報活用や、報告書作成の効率化など、外回りの営業担当者の生産性を高める機能が豊富です。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: 訪問件数の多いフィールドセールスが中心の企業。営業担当者の行動管理を強化したい企業。

- 参照: レッドフォックス株式会社公式サイト

⑯ JUST.SFA

- 特徴: 導入実績豊富なJUSTSYSTEMが提供。ノーコードで項目や画面を自由にカスタマイズできる柔軟性が特徴。専任のコンサルタントによる手厚い伴走支援も受けられます。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: 自社の営業プロセスに合わせて細かくカスタマイズしたい企業。

- 参照: 株式会社ジャストシステム公式サイト

⑰ Fleekform

- 特徴: Excelに近い操作感で、Webデータベース型の業務アプリを自由に作成できるツール。案件管理や顧客リストなど、自社に必要なSFA機能をパーツを組み合わせて構築できます。

- 料金: フリープランあり。1ユーザーあたり1,000円/月〜

- おすすめ: Excelでの管理に限界を感じているが、既存のSFAはフィットしないと感じる企業。

- 参照: 株式会社Fleekdrive公式サイト

⑱ GROWCE

- 特徴: SFA/CRMの導入・構築支援を専門とする企業が開発。Salesforceをベースに、日本の商習慣に合わせて使いやすくカスタマイズされています。Salesforceのパワフルさと国産ツールの使いやすさを両立しています。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: Salesforceを導入したいが、自社だけでの設定や活用に不安がある企業。

- 参照: 株式会社ディープス公式サイト

⑲ Cloud CIRCUS (Fullstar)

- 特徴: デジタルマーケティングに必要なツール群「Cloud CIRCUS」に含まれるSFA。MAツール「BowNow」とシームレスに連携し、マーケティング活動から営業活動までを一気通貫で管理できます。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: MAツール「BowNow」を既に利用している、または導入を検討している企業。

- 参照: Cloud CIRCUS株式会社公式サイト

⑳ SKYPCE

- 特徴: 「誰にでも、いつの時代でも、使いやすい」をコンセプトにしたシンプルなUIが特徴のビジネスアプリケーション。SFA機能も直感的に操作でき、ITが苦手な人でも安心して使えます。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: とにかくシンプルな操作性を最優先したい企業。

- 参照: スカイ株式会社公式サイト

㉑ NICE営業物語Smart3

- 特徴: 25年以上の歴史を持つ国産SFA。オンプレミス版とクラウド版の両方を提供しており、企業のセキュリティポリシーや要望に応じて選択可能です。長年のノウハウが詰まった安定感のあるツールです。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: 導入実績が豊富で信頼性の高いツールを求める企業。

- 参照: 株式会社システムズナカシマ公式サイト

㉒ Cocolo SFA

- 特徴: 「営業のモチベーション」に着目し、ゲーミフィケーション要素を取り入れたユニークなSFA。目標達成や活動量に応じてポイントが付与されるなど、楽しく続けられる工夫がされています。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: 営業担当者のモチベーション向上を課題としている企業。

- 参照: 株式会社マインドフルネスSFA公式サイト

㉓ Action-Cockpit

- 特徴: SFA/CRM機能に加え、プロジェクト管理や経営管理の機能も統合。営業活動と他の業務を連携させて管理したい場合に強みを発揮します。

- 料金: 1IDあたり5,000円/月〜

- おすすめ: 営業部門だけでなく、全社的な業務管理プラットフォームとして活用したい企業。

- 参照: 株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ公式サイト

㉔ AppSuite

- 特徴: グループウェア「desknet’s NEO」のオプション機能として提供される業務アプリ作成ツール。kintone同様、プログラミング知識なしでSFAアプリを作成できます。

- 料金: desknet’s NEOのライセンスが必要。AppSuiteは10ユーザーあたり1,500円/月〜

- おすすめ: 既にdesknet’s NEOを導入している企業。

- 参照: 株式会社ネオジャパン公式サイト

㉕ SAP Sales Cloud

- 特徴: 世界的なERPベンダーであるSAPが提供するSFA/CRMソリューション。基幹システム(ERP)との連携に強みを持ち、販売・会計・在庫情報などを統合した高度な顧客管理を実現します。

- 料金: 問い合わせ

- おすすめ: SAPのERPを導入している大企業。バックオフィス部門との連携を重視する企業。

- 参照: SAP公式サイト

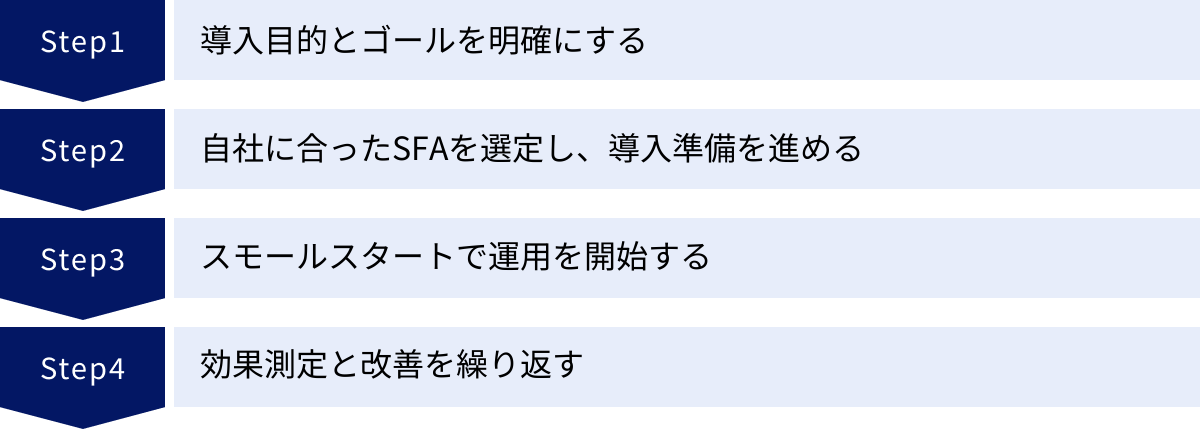

SFA導入を成功させるための4ステップ

優れたSFAツールを選定するだけでは、導入が成功したとは言えません。むしろ、導入後の運用プロセスこそが成果を左右する最も重要なフェーズです。ここでは、SFAの導入を計画倒れに終わらせず、組織に確実に定着させ、成果に結びつけるための具体的な4つのステップを解説します。このステップに沿って着実にプロジェクトを進めることが、成功への近道です。

① 導入目的とゴールを明確にする

これは「SFAの選び方」でも触れた最重要ポイントですが、導入実行フェーズにおいても繰り返し確認すべき基本方針となります。プロジェクトチームだけでなく、経営層から現場の営業担当者まで、関わるすべてのメンバーが「何のためにSFAを導入するのか」を共通認識として持つことが不可欠です。

このステップでやるべきことは、目的をより具体的な数値目標、つまりKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)に落とし込むことです。

- 目的: 営業プロセスの属人化を解消し、組織営業力を強化する

- KGI: チーム全体の年間受注総額を前年比120%に向上させる

- KPI:

- 受注率を15%から20%に向上させる

- 平均商談期間を60日から45日に短縮する

- SFAへの活動入力率を95%以上にする

このようにゴールを数値で設定することで、導入後の効果測定が可能になり、プロジェクトの進捗状況を客観的に評価できます。この明確なゴールが、導入プロジェクトを推進する上での強力なエンジンとなります。

② 自社に合ったSFAを選定し、導入準備を進める

明確になった目的とゴールを基に、「SFAの選び方7つのポイント」で解説した基準に沿って、自社に最適なSFAツールを選定します。複数の候補をリストアップし、無料トライアルなどを活用して、現場の担当者も交えながら比較検討を進めましょう。

導入するSFAが決定したら、本格的な導入準備に入ります。ここで重要なのが「導入プロジェクトチーム」の発足です。

- メンバー構成: 経営層(スポンサー)、営業部門の責任者(プロジェクトリーダー)、情報システム部門の担当者、そして現場を代表する営業担当者数名を含めるのが理想的です。

- 主なタスク:

- 運用ルールの策定: SFAをどのように使うかのルールを決めます。案件のフェーズ定義、入力項目の決定、報告のタイミングなどを具体的に定めます。この際、最初から完璧を求めず、スモールスタートを意識したシンプルなルールにすることが重要です。

- データ移行計画: 既存の顧客リストや案件情報を、いつ、誰が、どのようにして新しいSFAに移行するのかを計画します。データのクレンジング(重複や誤りの修正)もこの段階で行います。

- 教育・研修計画: 導入後に実施する社内向けトレーニングのスケジュールや内容を準備します。

この準備段階を丁寧に行うことが、スムーズな運用開始に繋がります。

③ スモールスタートで運用を開始する

SFAの導入は、全社一斉に「よーいドン」で始めるよりも、特定の部署やチームに限定して試験的に導入する「スモールスタート」が成功のセオリーです。

スモールスタートのメリットは以下の通りです。

- リスクの低減: 万が一トラブルが発生しても、影響範囲を最小限に抑えられます。

- 課題の洗い出し: 小規模なチームで運用する中で、策定した運用ルールが実用的か、設定に不備はないか、といった課題を早期に発見できます。

- 成功事例の創出: 試験導入したチームで「SFAを使ったら報告業務が楽になった」「受注率が上がった」といった小さな成功体験を作ることで、他部署へ展開する際の説得材料になります。

まずは、新しいツールの導入に協力的で、成果を出しやすいと考えられるモデルチームを選定して運用を開始しましょう。そして、そこで得られたフィードバックを基に運用ルールや設定を改善し、完成度を高めた状態で徐々に全社へと展開していきます。この段階的なアプローチが、現場の混乱や反発を和らげ、着実な定着を促します。

④ 効果測定と改善を繰り返す

SFAは導入して終わりではありません。むしろ、運用を開始してからが本番です。定期的に導入効果を測定し、継続的に改善していくプロセスが不可欠です。

このステップでは、最初に設定したKPIがどの程度達成できているかをモニタリングします。

- 定点観測: 月次や四半期ごとに、受注率や商談期間、SFAの入力率などのKPIを計測し、導入前と比較します。

- 現場からのヒアリング: 実際にSFAを利用している営業担当者から、「使いにくい点はないか」「もっとこうだったら便利なのに」といった意見を定期的に収集します。

- PDCAサイクルの実践:

- Plan(計画): 最初に立てた導入計画

- Do(実行): スモールスタートと全社展開

- Check(評価): KPIのモニタリングと現場ヒアリングによる効果測定

- Action(改善): 測定結果に基づき、運用ルールの見直し、SFA設定の変更、追加の研修などを実施する

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、SFAは徐々に組織に最適化され、その価値を最大限に発揮するようになります。SFA運用を「一度きりのプロジェクト」ではなく、「継続的な改善活動」と捉えることが、導入を真の成功に導く鍵となるのです。

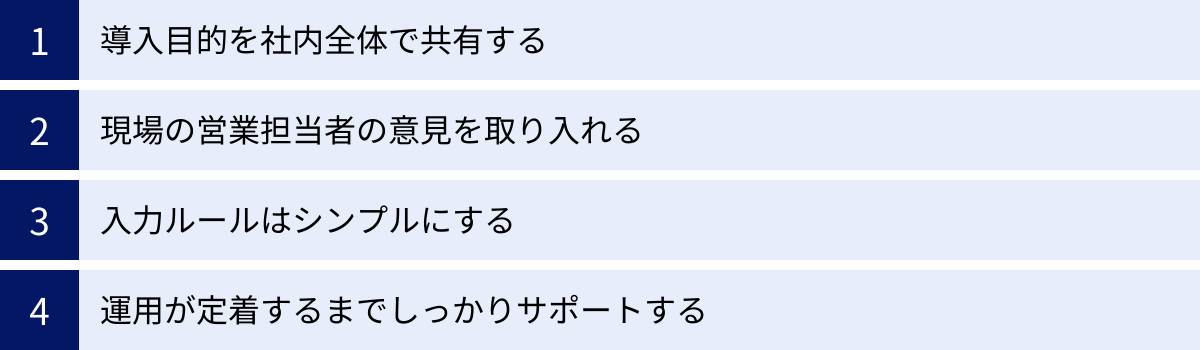

SFA導入で失敗しないためのポイント

SFA導入は大きな投資であり、その成否は企業の営業力を大きく左右します。しかし、多くの企業が導入後の定着に苦労しているのも事実です。ここでは、よくある失敗パターンを回避し、SFA導入を確実に成功へと導くための、特に重要な4つの実践的ポイントを解説します。これらのポイントは、導入プロジェクトのあらゆる段階で意識すべき心構えと言えます。

導入目的を社内全体で共有する

SFA導入が失敗する最大の原因の一つは、「なぜ導入するのか」という目的が、経営層やプロジェクトメンバーだけで共有され、現場の営業担当者にまで浸透していないケースです。現場の担当者が「また新しい仕事を増やされた」「どうせ上層部が俺たちを管理したいだけだろう」と感じてしまえば、SFAが積極的に使われることはありません。

これを防ぐためには、導入のキックオフミーティングや説明会などで、経営トップ自らの言葉でSFA導入のビジョンを語ることが極めて重要です。

- 背景の説明: なぜ今、SFAが必要なのか。市場環境の変化や会社の将来像と結びつけて説明する。

- 期待する効果: SFAによって何を実現したいのか。会社の成長だけでなく、営業担当者一人ひとりにとってどのようなメリットがあるのか(例:残業時間の削減、インセンティブの増加など)を具体的に伝える。

- 協力を求める姿勢: 「これは会社からの命令だ」というトップダウンの姿勢ではなく、「会社の未来のために、皆の力を貸してほしい」という協力を求めるメッセージを発信する。

このように、導入目的を「自分ごと」として捉えてもらうための丁寧なコミュニケーションが、全社的な協力体制を築き、導入成功の土台となります。

現場の営業担当者の意見を取り入れる

SFAを実際に毎日使うのは、現場の営業担当者です。彼らの意見を無視して、経営層や管理職の理想だけでツール選定やルール作りを進めてしまうと、「現場の実態に合わない、使いにくいシステム」が出来上がってしまいます。

導入を成功させるためには、プロジェクトの初期段階から現場のメンバーを巻き込むことが不可欠です。

- ツール選定への参加: 無料トライアルには、トップセールスだけでなく、ITが苦手なメンバーや若手社員など、様々な立場の担当者に参加してもらい、多角的な意見を収集する。

- 運用ルールの共同策定: 入力項目や商談フェーズの定義などを決める際に、ワークショップ形式で現場の意見をヒアリングする。「この項目は入力が大変」「このフェーズ名は分かりにくい」といった声を吸い上げ、現実的なルールを一緒に作り上げる。

このように、現場の担当者に「自分たちで選んだツール」「自分たちで作ったルール」という当事者意識を持ってもらうことが、導入後の主体的な活用を促し、定着率を飛躍的に高める鍵となります。

入力ルールはシンプルにする

SFAの豊富な機能を前にすると、つい完璧を求めて「あれも入力させたい」「これも管理したい」と入力項目を増やしてしまいがちです。しかし、複雑で手間のかかる入力ルールは、SFAが使われなくなる最大の原因です。

定着を成功させる秘訣は、「とにかくシンプルに始めること」です。

- 入力項目の最小化: 導入初期は、「顧客名・案件名・次のアクション・予定日・確度」など、本当に必要最低限の項目に絞り込みます。入力が5分以内で終わるレベルが理想です。

- 入力のメリットを優先: まずは、入力することで担当者自身にメリットがある(例:上司から的確なアドバイスがもらえる、報告業務が楽になる)項目から始めます。

- 段階的な拡張: 運用が定着し、担当者がSFAの操作に慣れてきた段階で、必要に応じて徐々に入力項目や分析の軸を追加していきます。

最初から100点を目指すのではなく、まずは30点の状態でも良いので全員が使える状態を作り、そこから徐々に60点、80点へと育てていく。この「育てる」という発想が、現場の負担を軽減し、継続的な利用を可能にします。

運用が定着するまでしっかりサポートする

SFAを導入して「はい、今日から使ってください」と丸投げしてしまうのは、最もやってはいけないことです。特に導入初期は、操作方法に関する疑問や戸惑いが必ず発生します。この初期のつまずきを放置すると、ユーザーの利用意欲は一気に低下してしまいます。

運用を軌道に乗せるためには、粘り強いサポート体制が不可欠です。

- 専任の推進担当者(ヘルプデスク)を置く: 「SFAのことで困ったら、まず〇〇さんに聞く」という明確な窓口を設置し、気軽に質問できる環境を作る。

- 定期的な勉強会や情報共有会を開催する: 基本的な操作方法のレクチャーだけでなく、「こんな便利な使い方がある」「入力したデータでこんな分析ができた」といった活用事例を共有し、利用のメリットを継続的にアピールする。

- 入力データを活用したフィードバック: 管理職は、SFAに入力されたデータを積極的に活用し、「〇〇の案件、データを見ると次のアクションは△△が良さそうだね」といった具体的なフィードバックを部下に行う。これにより、営業担当者は「自分の入力が役立っている」と実感でき、入力のモチベーションが高まります。

SFAは組織文化を変革するツールです。文化が根付くまでには時間がかかります。焦らず、継続的にサポートし、小さな成功体験を積み重ねていく姿勢が、SFA導入を失敗させないための最も重要なポイントです。

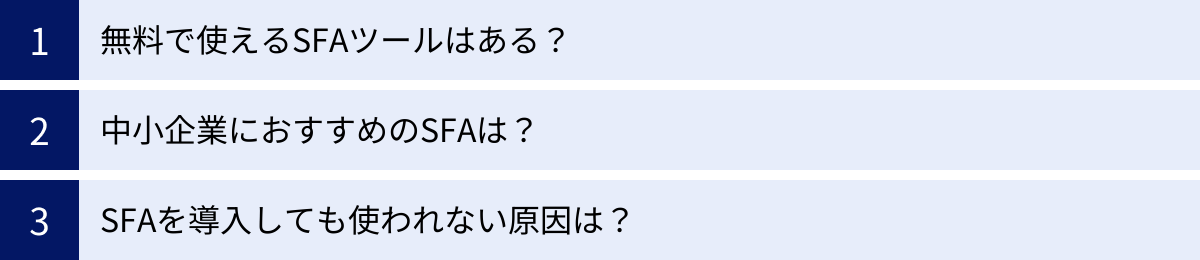

SFAに関するよくある質問

SFAの導入を検討する中で、多くの企業担当者が抱く共通の疑問があります。ここでは、それらの「よくある質問」に対して、分かりやすく回答します。

無料で使えるSFAツールはある?

はい、無料で利用できるSFAツールは存在します。

多くのベンダーが、製品の魅力を知ってもらうためや、小規模なチーム・個人事業主向けに、機能や利用人数を制限したフリープランを提供しています。

代表的な無料プランを持つSFAツールとしては、以下のようなものがあります。

- HubSpot Sales Hub: 無料のCRM機能をベースに、基本的なSFA機能(案件管理、Eメール追跡など)を無料で利用できます。ユーザー数やコンタクト数の制限も比較的緩やかで、非常に人気があります。

- Zoho CRM: 3ユーザーまで無料で利用できるプランがあります。リード管理、案件管理、顧客管理といった基本的な機能が含まれており、小規模チームのスタートアップには十分な場合があります。

ただし、無料プランを利用する際には注意点があります。

- 機能制限: レポート・分析機能が限定的であったり、ワークフローの自動化ができなかったりと、本格的な営業組織で活用するには機能が不足している場合がほとんどです。

- ユーザー数・データ容量の制限: 利用できるユーザー数が限られていたり、保存できるデータ量に上限があったりします。組織が拡大すると、すぐに有料プランへの移行が必要になります。

- サポートの制限: 無料プランでは、電話やメールでのサポートが受けられず、オンラインのヘルプページやコミュニティフォーラムでの自己解決が基本となります。

結論として、無料のSFAは「お試し」としてSFAのコンセプトを体験したり、数名程度の極めて小規模な組織で利用したりするには非常に有効です。しかし、組織的な営業改革を目指すのであれば、将来的な拡張性やサポート体制も考慮し、初期段階から有料プランを視野に入れて検討することをおすすめします。

中小企業におすすめのSFAは?

中小企業がSFAを導入する場合、大企業とは異なる観点でのツール選定が求められます。限られた予算と人員の中で、最大限の効果を発揮するツールを選ぶ必要があります。

中小企業におすすめのSFAが持つべき特徴は、主に以下の3点です。

- コストパフォーマンスが高いこと:

- 初期費用が無料または低価格であること。

- 月額のユーザー単価が手頃であること(目安として1ユーザーあたり1万円以下)。

- ユーザー数無制限の料金体系を持つツール(例:Knowledge Suite)や、低価格で始められるツール(例:ネクストSFA, kintone)は、特にコストを重視する中小企業にとって魅力的な選択肢です。

- 操作がシンプルで分かりやすいこと:

- 専任のIT担当者がいない場合も多いため、マニュアルを読まなくても直感的に操作できるシンプルなUI/UXが重要です。

- 導入後の定着を考えると、多機能すぎず、自社の課題解決に必要な機能が過不足なくまとまっているツールが適しています。

- サポート体制が手厚いこと:

- 導入時の設定支援や、運用開始後の操作方法に関する問い合わせに、電話やメールで丁寧に対応してくれるベンダーを選ぶと安心です。

- 国産ツールは、日本の商習慣を理解した上でのきめ細やかなサポートが期待できる場合が多く、中小企業に人気があります。(例:e-セールスマネージャー, GENIEE SFA/CRMなど)

これらの点を踏まえると、HubSpot Sales Hubの無料プランから始めてみる、kintoneで自社仕様のシンプルな案件管理アプリを作る、あるいはネクストSFAのようにシンプルさとサポートを両立したツールを選ぶ、といったアプローチが中小企業には適していると言えるでしょう。

SFAを導入しても使われない原因は?

SFA導入における最大の失敗は、「高価なシステムを導入したのに、誰も使わずに形骸化してしまう」ことです。この「使われない」状況に陥る原因は、ほとんどの場合、以下の4つのいずれか、あるいは複合的な要因に集約されます。

- 導入目的が不明確・共有されていない:

- 現場の営業担当者が「なぜこれを使わなければならないのか」を理解・納得していない。自分たちの業務を管理・監視されるためのツールだと捉えてしまい、非協力的な姿勢になります。SFA導入がもたらす自分たちへのメリットが伝わっていないことが根本的な原因です。

- 入力作業が負担になっている(面倒・複雑):

- 入力項目が多すぎたり、システムの操作性が悪かったりすると、日々の忙しい営業活動の中で入力を続けるモチベーションが維持できません。「SFAに入力する時間があったら、1件でも多く客先を回りたい」と考えるようになり、次第に入力が疎かになります。

- 現場にメリットが感じられない(入力するだけ損):

- 営業担当者が一生懸命データを入力しても、上司や経営層がそのデータを全く見ず、何のフィードバックもなければ、「入力しても意味がない」と感じるのは当然です。入力したデータが、具体的なアドバイスや戦略的な指示、あるいは正当な評価に繋がって初めて、入力の価値が生まれます。

- 経営層・管理職が本気で活用していない:

- これが最も根深い原因かもしれません。会議の場でSFAのデータを使わずに、依然として勘と経験に基づいた議論をしていたり、管理職が部下のSFAデータをチェックしていなかったりすると、現場は「上司が使わないなら、自分たちも使わなくていい」と判断します。SFAの活用は、トップやミドル層が率先して手本を示す(リード・バイ・イグザンプル)ことが不可欠です。

これらの原因を回避するためには、本記事で解説した「導入を成功させるためのステップ」や「失敗しないためのポイント」を、導入前から導入後まで一貫して実践していくことが何よりも重要です。