Webサイトを運営し、集客やビジネス成果を目指す上で、検索エンジン最適化(SEO)は避けて通れない重要な施策です。そのSEO対策において、羅針盤のような役割を果たすのが、Googleが無料で提供する「Googleサーチコンソール」です。

この記事では、Googleサーチコンソールの基本的な概念から、具体的な登録・設定方法、各機能の見方と使い方、そしてデータを活用したサイト改善のテクニックまで、網羅的に解説します。初心者の方でも理解できるよう、専門用語は都度解説を加えながら、実践的な内容を分かりやすくお伝えします。この記事を読めば、サーチコンソールを使いこなし、ご自身のサイトのパフォーマンスを最大限に引き出すための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

Googleサーチコンソールとは

Googleサーチコンソール(Google Search Console、旧称:ウェブマスターツール)とは、Google検索における自社サイトのパフォーマンスを監視・管理できる無料のツールです。Google検索結果にサイトがどのように表示されているか、ユーザーがどのようなキーワード(クエリ)でサイトにたどり着いたか、技術的な問題が発生していないかなど、サイト運営に不可欠な情報を直接Googleから得られます。

SEO対策は、単にコンテンツを作成して公開するだけでは不十分です。公開したコンテンツがGoogleに正しく認識(インデックス)され、狙ったキーワードで検索結果に表示され、そしてユーザーにクリックされて初めて成果に繋がります。サーチコンソールは、この「公開」から「クリック」までのプロセスを可視化し、改善のヒントを与えてくれる、まさにサイト運営者のための必須ツールと言えます。

このツールがなぜ重要なのか、その背景にはGoogleの検索エンジンの仕組みがあります。Googleは「クローラー」と呼ばれるプログラムをWeb上に巡回させ、世界中のWebページ情報を収集し、データベースに登録(インデックス)します。ユーザーが何かを検索すると、Googleはこのインデックスの中から最も関連性が高く、品質が高いと判断したページをランキング形式で表示します。

サーチコンソールは、この一連の流れにおいて、サイト運営者とGoogleとの対話の窓口となります。

- サイト運営者からGoogleへ:サイトの構成を伝える「サイトマップ」を送信したり、新しいページを早く認識してもらうよう「インデックス登録」をリクエストしたりできます。

- Googleからサイト運営者へ:サイトが抱える問題点(例:ページがインデックスできない、モバイル端末で見にくい、セキュリティ上の問題があるなど)を通知してくれます。

つまり、サーチコンソールを適切に活用することは、Googleに対して自社サイトの価値を正しく伝え、検索エンジンとの良好な関係を築くことに直結します。

このツールは、主に以下のような立場の方々にとって非常に有益です。

- Webサイト運営者・ブロガー:自身のサイトやブログの集客状況を把握し、コンテンツ改善の方向性を見出すために不可欠です。どの記事が人気なのか、どんなキーワードで読者が訪れているのかを知ることで、次のコンテンツ企画に活かせます。

- 企業のWebマーケティング担当者:自社サイトのSEOパフォーマンスを定量的に評価し、施策の効果測定を行うための基礎データとなります。レポート作成や経営層への報告にも活用できます。

- SEOコンサルタント・Web制作会社の担当者:クライアントのサイトを分析し、専門的な見地から改善提案を行う際の根拠となります。技術的な問題点の特定や、キーワード戦略の立案に役立ちます。

サーチコンソールが提供するデータは、憶測や勘に頼ったサイト運営から脱却し、データに基づいた論理的な意思決定(データドリブン)を可能にするための強力な武器です。そして何より、これだけの高機能なツールが完全に無料で利用できる点は、最大の魅力の一つです。サイトの規模や種類を問わず、Webサイトを持つすべての人に導入が推奨されます。

Googleサーチコンソールでできること

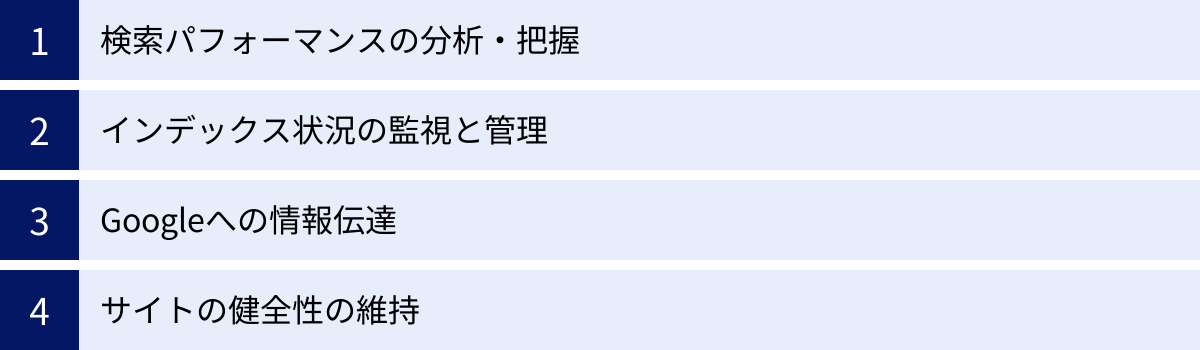

Googleサーチコンソールは非常に多機能なツールですが、その主な役割は「検索パフォーマンスの分析」「技術的な問題点の監視と解決」「Googleとのコミュニケーション」の3つに大別できます。これらを活用することで、サイト運営者はSEOにおける現状把握から改善アクションの実行までを一気通貫で行えるようになります。

具体的にどのようなことができるのか、主要な機能を掘り下げて見ていきましょう。

1. 検索パフォーマンスの分析・把握

これはサーチコンソールの中核をなす最も重要な機能です。ユーザーがGoogle検索を利用してから、あなたのサイトをクリックするまでの動向を詳細に分析できます。

- 検索クエリの確認:ユーザーがどのようなキーワード(クエリ)で検索した結果、あなたのサイトが表示されたか、そして実際にクリックされたかを知ることができます。これは、ユーザーのニーズを直接的に知るための非常に貴重な情報源です。「会社名」や「商品名」といった指名検索だけでなく、ユーザーが抱える課題や疑問に関連する「お悩み系キーワード」など、想定していなかった有望なキーワードを発見するきっかけにもなります。

- 各ページのパフォーマンス測定:サイト内のどのページが、どれくらい検索結果に表示され、クリックされているかを確認できます。これにより、サイト内で特に集客に貢献している「エースページ」や、逆にもっと改善が必要なページを特定できます。

- 掲載順位の確認:各キーワードやページごとのGoogle検索における平均掲載順位を把握できます。順位の変動を時系列で追うことで、SEO施策の効果測定や、アルゴリズム変動の影響などを分析する手がかりになります。

- クリック率(CTR)の分析:検索結果に表示された回数のうち、実際にクリックされた割合(CTR = Click Through Rate)を確認できます。掲載順位が高いにもかかわらずCTRが低い場合、検索結果に表示されるタイトルや説明文(メタディスクリプション)がユーザーにとって魅力的でない可能性があります。この指標は、タイトル改善の必要性を示唆してくれます。

- デバイス別・国別の分析:ユーザーがPC、スマートフォン、タブレットのどのデバイスで検索しているか、またどの国からのアクセスが多いかといったデータも分かります。特にモバイルユーザーが多い場合、モバイルでの見やすさ(モバイルユーザビリティ)の改善が急務であるといった判断に繋がります。

2. インデックス状況の監視と管理

作成したWebページがGoogleに正しく認識され、検索結果に表示される対象となっているか(インデックスされているか)を管理する機能です。

- インデックスカバレッジの確認:サイト内の全ページについて、インデックス状況を「有効(インデックス済み)」「除外(意図的にインデックスされていない)」「エラー」といったステータスで確認できます。重要なページが何らかの理由でインデックスされていない場合、このレポートで原因を特定し、対処できます。例えば、「noindexタグによって除外されました」「robots.txtによってブロックされました」といった具体的な理由が示されます。

- URL検査:特定の1ページのURLを入力することで、そのページが現在Googleにどのように認識されているかをリアルタイムで診断できます。インデックス状況はもちろん、モバイル対応、構造化データの実装状況などを詳細に確認可能です。新規ページを公開した直後や、既存ページを大幅にリライトした際に、このツールで状態を確認し、問題がなければGoogleにインデックスを促すことができます。

3. Googleへの情報伝達(コミュニケーション)

サイト運営者側からGoogleに対して、サイトに関する情報を能動的に伝えるための機能です。

- サイトマップの送信:サイトマップ(サイト内のページ構成を記述したXMLファイル)をGoogleに送信することで、クローラーがサイトの全体像を効率的に把握し、新しいページや更新されたページを素早く発見する手助けをします。特にページ数が多い大規模サイトや、内部リンク構造が複雑なサイトでは非常に重要です。

- インデックス登録のリクエスト:前述の「URL検査」ツール内にある機能で、新規公開したページや内容を更新したページについて、Googleに優先的なクロールとインデックスをリクエストできます。これにより、情報が検索結果に反映されるまでの時間を短縮できる可能性があります。

- URLの削除リクエスト:誤って公開してしまった個人情報を含むページや、すでに存在しないページの古いキャッシュなど、一時的にGoogleの検索結果から非表示にしたいURLを申請できます。ただし、これはあくまで一時的な措置であり、恒久的に削除するにはサーバーからファイルを削除したり、noindex設定を行ったりする必要があります。

4. サイトの健全性の維持

ユーザー体験やセキュリティに関わる技術的な問題を検出し、サイトの健全性を保つための機能です。

- ページエクスペリエンスの評価:ユーザーがページを閲覧する際の「快適さ」を測る指標群(ページエクスペリエンスシグナル)に基づき、サイトを評価します。これには、ページの読み込み速度やインタラクティブ性を示す「コアウェブバイタル」、モバイル対応度を示す「モバイルユーザビリティ」、サイト全体が暗号化通信(HTTPS)に対応しているか、などが含まれます。

- 手動による対策(ペナルティ)の確認:Googleの定める品質に関するガイドラインに著しく違反していると判断された場合、手動によるペナルティが科され、検索順位が大幅に下落したり、インデックスから削除されたりすることがあります。このセクションでは、そうしたペナルティの有無を確認できます。何も表示されていない状態が正常です。

- セキュリティ問題の検出:サイトがハッキングされたり、マルウェアに感染したり、フィッシング詐欺に利用されたりといったセキュリティ上の問題がGoogleによって検出された場合に、警告が表示されます。ユーザーを危険から守るためにも、定期的な確認が重要です。

これらの多様な機能を活用することで、単なるアクセス数を見るだけでなく、そのアクセスの「質」や「背景」を深く理解し、戦略的なサイト改善へと繋げることができるのです。

Googleアナリティクス(GA4)との違い

Webサイト分析の世界には、Googleサーチコンソールと並んで「Googleアナリティクス(GA4)」という非常に有名なツールがあります。どちらもGoogleが提供する無料の高機能ツールであるため、特に初心者の方は「どちらを使えばいいの?」「何が違うの?」と混乱しがちです。

結論から言うと、両者は目的と分析対象が全く異なり、どちらか一方ではなく両方を連携させて使うことで、Webマーケティングの効果を最大化できます。

それぞれのツールの役割を、ユーザーの行動フローに沿って考えると非常に分かりやすいです。

- Googleサーチコンソール:ユーザーが検索エンジンでキーワードを入力し、検索結果の中からあなたのサイトを見つけてクリックする「前」から「直後」までの行動を分析します。

- Googleアナリティクス(GA4):ユーザーがあなたのサイトをクリックして訪問した「後」の、サイト内での行動を分析します。

この根本的な違いを理解するために、両者の機能や指標を比較してみましょう。

| 項目 | Googleサーチコンソール | Googleアナリティクス (GA4) |

|---|---|---|

| 主な目的 | Google検索におけるパフォーマンスの最適化、技術的な問題点の把握 | サイト内でのユーザー行動分析、コンバージョン測定、ビジネス成果の可視化 |

| 分析対象の領域 | 検索エンジン(Google)上のユーザー行動 | Webサイト内・アプリ内でのユーザー行動 |

| 分析の起点 | 検索結果への「表示 (Impression)」 | サイトへの「訪問 (Session / Visit)」 |

| 主要な指標 | 表示回数、クリック数、CTR(クリック率)、平均掲載順位 | ユーザー数、セッション数、エンゲージメント率、表示回数(ページビュー)、コンバージョン数 |

| 得られる情報の例 | ・どんな検索クエリでサイトが表示/クリックされたか ・どのページが検索で評価されているか ・インデックス状況、モバイル対応状況 ・被リンク元のサイト |

・どの流入チャネル(検索、SNS、広告など)から来たか ・ユーザーの属性(年齢、性別、地域) ・サイト内でどのページを、どんな順番で見たか ・ページの滞在時間やスクロール率 ・コンバージョン(商品購入、問い合わせ)に至ったか |

| 得意なこと | SEOの課題発見(検索順位の低迷、CTRの低さなど)、技術的SEOの問題特定 | サイト内の課題発見(離脱率の高いページ、CVしない理由の分析など)、UI/UX改善 |

このように、サーチコンソールは「どうやってユーザーがサイトの入口にたどり着いたか」を解明するのに対し、GA4は「入口から入ってきたユーザーが、中でどのように振る舞い、最終的に目的(コンバージョン)を達成したか」を追跡します。

具体例で考える両者の使い分け

例えば、「特定のページのアクセス数が急に減った」という事象が発生したとします。この原因を究明する際、両ツールは以下のように異なるアプローチで役立ちます。

- まずGoogleサーチコンソールで確認

- 検索パフォーマンスレポートで、該当ページの表示回数や掲載順位が下がっていないかを確認します。もし順位が大幅に下落していれば、SEO上の問題(アルゴリズム変動の影響、競合サイトの台頭など)が原因である可能性が高いと推測できます。

- あるいは、掲載順位は変わらないのにクリック数だけが減っている場合、CTRの低下が原因かもしれません。競合サイトがより魅力的なタイトルを使い始めた、などの外部要因が考えられます。

- そもそも表示回数がゼロになった場合、「URL検査」ツールでインデックス状況を確認します。何らかの技術的な問題でインデックスから削除されてしまった可能性も疑います。

- 次にGoogleアナリティクス(GA4)で確認

- サーチコンソールで「検索流入」自体に問題がないと分かった場合、原因は他の流入チャネルにあるかもしれません。GA4でトラフィック獲得レポートを確認し、SNSからの流入や、他のサイトからのリファラル流入が減少していないかをチェックします。

- また、サイト全体の回遊性に問題がある可能性も考えられます。他のページからそのページへの内部リンクが外れてしまった、ナビゲーションが変更された、といったサイト内部の要因を調査します。

両者を連携させることの重要性

サーチコンソールとGA4は、それぞれ単体でも強力ですが、両者を連携させることで、分析の精度と深さが飛躍的に向上します。 連携設定を行うと、GA4の管理画面内でサーチコンソールのデータ(検索クエリや掲載順位など)を閲覧できるようになります。

これにより、これまで分断されていた「サイト訪問前」と「サイト訪問後」のデータが結びつき、以下のような、より高度な分析が可能になります。

- 「この検索クエリで流入したユーザーは、サイト内でどのような行動をとり、コンバージョンに至ったのか?」

- 「検索順位は高いが直帰率も高いページはどこか?→検索意図とコンテンツ内容にズレがあるのではないか?」

- 「コンバージョン率が高いユーザーは、どのような検索クエリで流入しているのか?→そのクエリのSEOをさらに強化しよう」

このように、サーチコンソールで集客の「入口」を最適化し、GA4でサイト内の「体験」を最適化する。この両輪を回していくことが、Webサイトを成功に導くための王道と言えるでしょう。サーチコンソールはSEOの健康診断、GA4はサイト運営の精密検査と捉え、それぞれの役割を理解して使いこなすことが重要です。

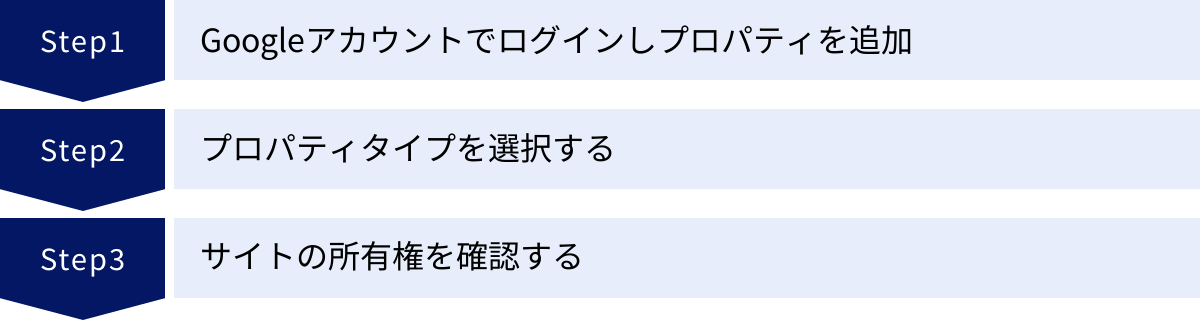

Googleサーチコンソールの登録・設定方法【3ステップ】

Googleサーチコンソールの利用を開始するのは非常に簡単です。基本的には3つのステップで完了します。ここでは、初心者の方でも迷わないように、各ステップを詳しく解説していきます。

① Googleアカウントでログインしプロパティを追加

まず、Googleサーチコンソールを利用するためにはGoogleアカウントが必須です。普段お使いのGmailアカウントなどで問題ありません。もしまだ持っていない場合は、先に作成しておきましょう。

- Googleサーチコンソールの公式サイトにアクセスします。

検索エンジンで「Googleサーチコンソール」と検索し、公式サイトを開きます。 - 「今すぐ開始」ボタンをクリックします。

Googleアカウントへのログインを求められた場合は、準備したアカウントでログインしてください。 - プロパティの追加画面が表示されます。

初めてサーチコンソールを利用する場合、ログイン後すぐに「プロパティタイプの選択」画面が表示されます。すでに他のサイトを登録している場合は、画面左上のプロパティ選択メニューから「プロパティを追加」を選びます。

ここで言う「プロパティ」とは、分析対象となるWebサイトのことを指します。これから、あなたのサイトをプロパティとして登録していくことになります。

② プロパティタイプを選択する

プロパティを追加する際、「ドメイン」と「URLプレフィックス」という2つのタイプからどちらかを選択する必要があります。この選択は非常に重要ですので、それぞれの特徴をしっかり理解しておきましょう。

| プロパティタイプ | ドメイン | URLプレフィックス |

|---|---|---|

| 対象範囲 | 指定したドメイン全体 (例: example.com)http/https、wwwの有無、サブドメイン( blog.example.comなど)をすべてまとめて計測 |

入力したURLと完全に一致するプレフィックス(前方一致)のみ (例: https://www.example.com/)http/https、wwwの有無は別々に扱われる |

| 設定の難易度 | やや高い(DNSレコードの編集が必要) | 低い(複数の簡単な確認方法がある) |

| メリット | ・一度の設定でサイト全体を網羅できる ・管理がシンプルで漏れがない |

・設定が簡単で初心者向け ・サイトの一部(サブディレクトリやサブドメイン)だけを管理したい場合に便利 |

| デメリット | ・DNS設定の知識が多少必要 ・レンタルサーバーによっては設定できない場合がある |

・httpとhttps、www.ありとwww.なしなど、URLが複数パターン存在する場合、それぞれ登録・管理する必要があり煩雑 |

| 推奨ケース | 基本的にはこちらを推奨。サイト全体を一元的に管理したいすべての運営者。 | レンタルブログなどでDNSを編集できない場合や、大規模サイトで特定のディレクトリのみの権限を持つ担当者など、限定的なケース。 |

結論として、特別な理由がない限りは「ドメイン」プロパティでの登録が強く推奨されます。 なぜなら、ユーザーがあなたのサイトにアクセスする方法は一通りではないからです。例えば、以下のURLはすべて同じサイトを指している可能性がありますが、URLプレフィックスプロパティではこれらを別々のサイトとして扱ってしまいます。

http://example.comhttps://example.comhttp://www.example.comhttps://www.example.com

ドメインプロパティであれば、これらすべてを example.com という一つのプロパティで包括的に管理できるため、データの分断を防ぎ、正確なサイト全体のパフォーマンスを把握できます。

ドメインプロパティ

ドメインプロパティを選択した場合、入力欄には example.com のように、サブドメインや https:// を除いたドメイン名(ルートドメイン)を入力します。「続行」をクリックすると、所有権の確認方法が表示されます。ドメインプロパティの所有権確認は、後述する「DNSレコードによる確認」のみとなります。

URLプレフィックスプロパティ

何らかの理由でドメインプロパティが使えない場合は、こちらを選択します。入力欄には、サイトの正規のURL(https://www.example.com/ のように https:// から / まで含めた形)を正確に入力します。「続行」をクリックすると、複数の所有権確認方法が提示されます。

③ サイトの所有権を確認する

プロパティタイプを選択したら、次はそのサイトの正当な所有者(または管理者)であることをGoogleに証明する「所有権の確認」のステップに進みます。これは、第三者が勝手に他人のサイトのデータを覗き見できないようにするための重要なセキュリティプロセスです。

確認方法はプロパティタイプによって異なります。

【ドメインプロパティの場合】

- DNSレコードによる確認(唯一の方法)

- 画面に「TXTレコード」と呼ばれる文字列(例:

google-site-verification=...)が表示されます。この文字列をコピーします。 - あなたのサイトが利用しているドメイン管理サービス(お名前.com、Xserverドメインなど)やレンタルサーバーの管理画面にログインします。

- 「DNSレコード設定」「ネームサーバー設定」といったメニューを探し、コピーしたTXTレコードを追加します。ホスト名(または名前)は「@」または空欄、種別は「TXT」、内容はコピーした文字列を指定するのが一般的です(※具体的な設定方法は各サービスのヘルプを参照してください)。

- DNS設定がインターネット全体に反映されるまでには、数分から最大で72時間程度かかる場合があります。

- 設定が完了したら、サーチコンソールの画面に戻り、「確認」ボタンをクリックします。GoogleがDNSレコードを正常に確認できると、所有権が証明され、登録が完了します。

- 画面に「TXTレコード」と呼ばれる文字列(例:

【URLプレフィックスプロパティの場合】

こちらは複数の確認方法があり、いずれか一つを成功させればOKです。

- HTMLファイル(推奨):Googleから指定されたHTMLファイルをダウンロードし、FTPソフトなどを使ってサイトのサーバーのルートディレクトリ(一番上の階層)にアップロードする方法です。シンプルで確実なため、初心者にもおすすめです。

- HTMLタグ:指定されたメタタグ(

<meta name="google-site-verification" ...>)をコピーし、サイトのトップページのHTMLソース内、<head>セクションの中に貼り付けます。WordPressなどのCMSを使っている場合は、テーマのヘッダー編集機能や、専用のプラグインを使うと簡単です。 - Googleアナリティクス:すでに同じGoogleアカウントで対象サイトにGoogleアナリティクス(GA4)が導入されており、あなたがその管理者権限を持っている場合、このオプションを選択するだけで自動的に確認が完了することがあります。最も簡単な方法の一つです。

- Googleタグマネージャー:Googleタグマネージャー(GTM)をサイトに導入済みで、コンテナのスニペットが適切に設置されており、あなたが公開権限を持っている場合に利用できます。

- ドメイン名プロバイダ:ドメインプロパティと同様に、ドメイン管理サービスにログインしてDNSレコードを設定する方法ですが、URLプレフィックスプロパティではあまり使われません。

所有権の確認が完了すると、「所有権を証明しました」というメッセージが表示され、プロパティにアクセスできるようになります。これで、Googleサーチコンソールの基本的な登録・設定は完了です。データが収集・表示されるまでには数日かかることがあるため、少し時間をおいてから確認してみましょう。

最初に済ませておきたい2つの初期設定

Googleサーチコンソールの登録が完了したら、本格的にデータを活用していく前に、ぜひ済ませておきたい重要な初期設定が2つあります。これらの設定を行うことで、サーチコンソールの能力を最大限に引き出し、より正確で効率的なサイト分析が可能になります。

① サイトマップを送信する

サイトマップ(Sitemap)とは、その名の通り「サイトの地図」であり、サイト内にどのようなページが存在し、それらがどのように構成されているかを検索エンジンに伝えるためのファイルです。通常は「sitemap.xml」という名前のXML形式で作成されます。

なぜサイトマップの送信が必要か?

Googleのクローラーは、基本的にページからページへとリンクをたどって新しいコンテンツを発見します。しかし、この方法だけでは、以下のようなページを見つけにくい場合があります。

- 新規に作成したばかりで、どこからもリンクされていない孤立したページ

- サイトの階層が非常に深い場所にあるページ

- 動画や画像などのリッチメディアコンテンツを多く含むページ

- ページ数が膨大な大規模サイトのすべてのページ

サイトマップを送信することで、クローラーに対して「ここにこういうページがありますよ」と直接リストを提示できるため、クロールの効率が向上し、サイト内のコンテンツがより早く、より網羅的に発見・インデックスされる可能性が高まります。これは、SEOの基礎を固める上で非常に重要なステップです。

サイトマップの作成と送信手順

- サイトマップ(sitemap.xml)を作成する

サイトマップの作成方法はいくつかあります。- WordPressの場合:SEO系のプラグイン(例えば「Yoast SEO」や「All in One SEO Pack」、「XML Sitemaps」など)を導入すれば、ほとんどの場合、自動でサイトマップが生成・更新されます。プラグインの設定画面でサイトマップのURL(例:

https://example.com/sitemap_index.xml)を確認しておきましょう。 - その他のCMSや静的サイトの場合:オンラインのサイトマップ自動生成ツール(無料で利用できるものが多数あります)を使って作成し、生成された

sitemap.xmlファイルをサーバーのルートディレクトリにアップロードします。

- WordPressの場合:SEO系のプラグイン(例えば「Yoast SEO」や「All in One SEO Pack」、「XML Sitemaps」など)を導入すれば、ほとんどの場合、自動でサイトマップが生成・更新されます。プラグインの設定画面でサイトマップのURL(例:

- Googleサーチコンソールでサイトマップを送信する

- 左側のメニューから「インデックス」セクション内にある「サイトマップ」をクリックします。

- 「新しいサイトマップの追加」という入力欄に、サイトマップのURLのドメイン名以降の部分(例:

sitemap_index.xmlやsitemap.xml)を入力します。 - 「送信」ボタンをクリックします。

送信後、ステータスが「成功しました」と表示されれば、正常に処理されています。Googleがサイトマップを処理し、記載されたURLをクロールするまでには少し時間がかかります。「検出されたページ数」に数字が反映されているか、後日確認してみましょう。もしステータスが「取得できませんでした」などのエラーになる場合は、入力したURLが正しいか、サイトマップファイル自体に問題がないかを確認する必要があります。

② Googleアナリティクス(GA4)と連携する

前述の通り、GoogleサーチコンソールとGoogleアナリティクス(GA4)は、それぞれ異なる役割を持つ補完関係にあるツールです。この2つを連携させることで、これまで見えなかった新たなインサイトを得ることができます。

連携する最大のメリット

連携の最大のメリットは、GA4のレポート上でサーチコンソールのデータ(オーガニック検索クエリ、表示回数、CTR、平均掲載順位など)を確認できるようになることです。これにより、「サイト訪問前」の行動と「サイト訪問後」の行動を一元的に分析できます。

例えば、以下のような高度な分析が可能になります。

- コンバージョンに繋がる「お宝キーワード」の発見:GA4でコンバージョン数が多いユーザーグループを分析し、彼らがどのような検索クエリ(サーチコンソールのデータ)でサイトに流入してきたかを特定できます。

- コンテンツの質と検索意図のズレを発見:サーチコンソールのデータで「掲載順位は高いがCTRが低い」キーワードと、GA4のデータで「流入後のエンゲージメント率が低い(直帰率が高い)」キーワードを掛け合わせることで、ユーザーの期待とコンテンツ内容が乖離しているページを特定し、リライトの優先順位を決めることができます。

連携の手順

連携設定は、Googleアナリティクス(GA4)の管理画面から行います。

- GA4の管理画面を開きます。

左下の「管理」(歯車アイコン)をクリックします。 - プロパティ列の「サービスとのリンク」セクションを探します。

その中にある「Search Console のリンク」をクリックします。 - リンク設定を開始します。

「リンク」ボタンをクリックし、連携したいサーチコンソールのプロパティを選択します。ここで連携できるのは、あなたが所有者として確認済みのプロパティのみです。また、GA4とサーチコンソールは同じGoogleアカウントで管理している必要があります。 - ウェブストリームを選択します。

連携するGA4のデータストリーム(通常はサイトのURLが表示されています)を選択します。 - 設定内容を確認して送信します。

最後に確認画面が表示されるので、内容に間違いがなければ「送信」ボタンをクリックします。

これで連携は完了です。「リンク作成済み」と表示されれば成功です。連携後、GA4のレポートにサーチコンソールのデータが反映されるまでには最大48時間程度かかる場合があります。

データが反映されると、GA4の「レポート」>「集客」>「Search Console」というメニューが利用可能になり、「クエリ」と「Googleオーガニック検索トラフィック」の2つのレポートを閲覧できるようになります。

これらの初期設定は、一度行っておけば継続的にその恩恵を受けられます。サイト運営を本格化させる前に、必ず完了させておきましょう。

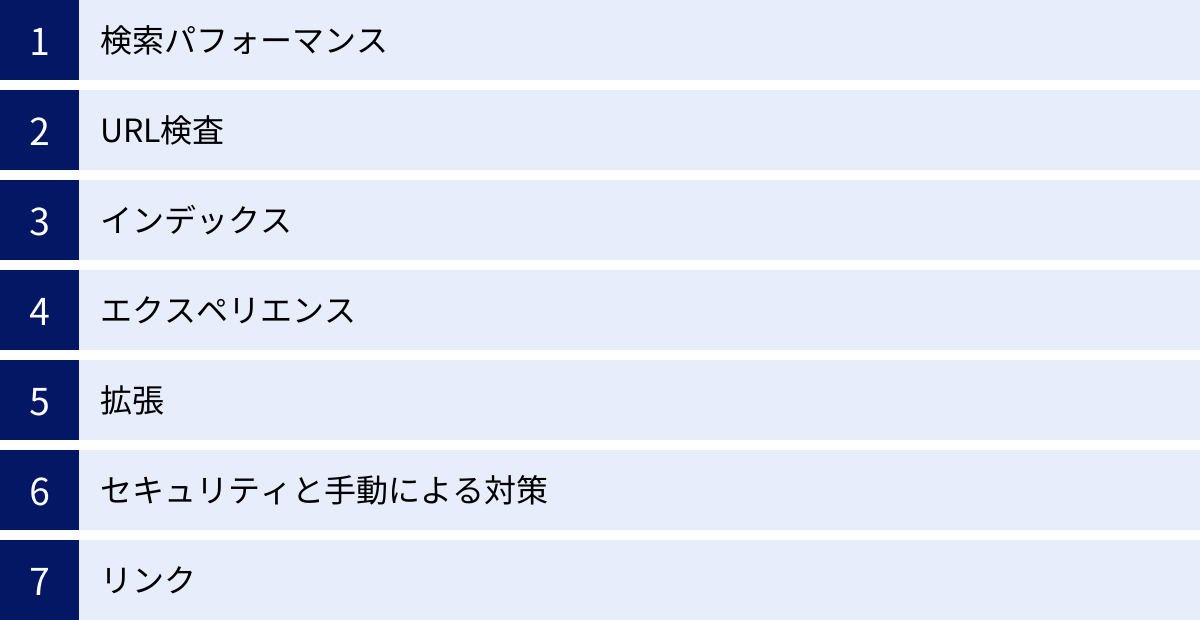

【機能別】Googleサーチコンソールの基本的な見方と使い方

Googleサーチコンソールには多くの機能がありますが、すべてを一度に使いこなす必要はありません。まずはサイトの健康状態を把握し、改善のヒントを得るために特に重要な機能から見ていきましょう。ここでは、各機能が何を示しているのか、そしてどのように活用すればよいのかを具体的に解説します。

【最重要】検索パフォーマンス

この「検索パフォーマンス」レポートは、Googleサーチコンソールで最も頻繁に、そして最も深く分析すべき最重要機能です。Google検索におけるサイトの成績表とも言える場所で、SEO施策の成果を測るためのあらゆるデータが詰まっています。

場所は、左側メニューの「パフォーマンス」>「検索結果」にあります。

確認できる4つの指標(クリック数・表示回数・CTR・掲載順位)

レポート上部には、以下の4つの主要な指標が表示されており、それぞれクリックでグラフの表示/非表示を切り替えられます。

- 合計クリック数:ユーザーがGoogle検索の結果であなたのサイトのリンクをクリックした総回数です。これが、オーガニック検索からの実際のアクセス数となります。

- 合計表示回数:あなたのサイトのリンクがGoogle検索の結果ページに表示された総回数です。ユーザーがそのリンクをスクロールして視認できる範囲まで表示された場合にカウントされます。

- 平均CTR (Click Through Rate):クリック率のことです。「クリック数 ÷ 表示回数 × 100 (%)」で計算されます。検索結果に表示された人のうち、どれくらいの割合が実際にクリックしてくれたかを示す指標で、タイトルや説明文の魅力度を測る目安になります。

- 平均掲載順位:あなたのサイトが表示された際の、Google検索結果における平均の順位です。これはサイト内のすべてのクエリとページに対する順位の平均値であり、個別のクエリやページごとに見ることが重要です。例えば、あるクエリで3位、別のクエリで7位に表示された場合、平均掲載順位は5位((3+7)÷2)となります。

これらの4つの指標の関係性を理解することが分析の第一歩です。「表示回数」を増やし(=より多くのキーワードで上位表示させ)、「掲載順位」を上げ、その結果として「CTR」を高め、「クリック数」を最大化することが、SEOの基本的な目標となります。

分析に使う5つのタブ(クエリ・ページ・国・デバイス・日付)

グラフの下には、データを様々な角度から深掘りするためのタブがあります。

- クエリ:ユーザーが検索したキーワード(検索クエリ)ごとのパフォーマンスが表示されます。「どんな言葉で検索した人がサイトに来ているのか」という、ユーザーのニーズの根源を知ることができる最も重要なタブです。

- ページ:サイト内のURL(ページ)ごとのパフォーマンスが表示されます。「どのページが集客に貢献しているのか」を把握できます。このタブをクリックし、特定のページを選択すると、そのページがどのようなクエリで評価されているかを確認できます。

- 国:ユーザーが検索した国ごとのパフォーマンスです。グローバルなサイトでない限りは、ほとんどが「日本」になるでしょう。

- デバイス:ユーザーが使用したデバイス(パソコン、モバイル、タブレット)ごとのパフォーマンスです。モバイルのクリック数が多ければ、モバイルでの表示速度や操作性の改善がより重要になります。

- 日付:日付ごとのパフォーマンスです。アルゴリズムのアップデートがあった日や、施策を実施した日の前後で数値を比較する際に役立ちます。

これらのタブは組み合わせて分析することで真価を発揮します。例えば、「ページ」タブで特定の記事を選択し、その状態で「クエリ」タブに切り替えることで、「この記事は、具体的にどんなキーワードで流入を獲得しているのか」を詳細に分析できます。

フィルタ機能の活用法

レポート上部にある「+新規」ボタンから使えるフィルタ機能は、分析をさらに強力にするための武器です。期間(デフォルトは過去3ヶ月)を変更したり、特定の条件でデータを絞り込んだりできます。

- 検索タイプ:ウェブ、画像、動画、ニュースのどれでのパフォーマンスかを選択できます。通常は「ウェブ」のままで問題ありません。

- 期間:分析したい期間を自由に設定できます。「過去7日間」「過去28日間」のほか、「比較」機能を使えば「先月との比較」や「前年同期間との比較」も可能です。

- クエリ:「特定のキーワードを含む/含まない」「完全に一致する」といった条件で絞り込めます。例えば、「

使い方を含むクエリ」や「会社名を含まないクエリ」などで分析できます。 - ページ:特定のURLを含むページに絞って分析できます。例えば、「

/blog/を含むURL」でブログ記事全体のパフォーマンスを見る、といった使い方ができます。 - 国 / デバイス:特定の国やデバイスに絞り込めます。

このフィルタを駆使することで、「商品A というキーワードを含み、かつ掲載順位が10位より低いページ」といった具体的な課題を持つページ群を抽出し、改善のアクションに繋げられます。

URL検査

「URL検査」は、サイト内の特定の1つのURLの状態を、Googleのインデックス情報に基づいてリアルタイムで診断できるツールです。左側メニューの上部にある検索窓に、調査したいページの完全なURLを入力してEnterキーを押すだけで利用できます。

このツールで確認できる主な情報は以下の通りです。

- URLはGoogleに登録されています:この表示が出れば、そのページは正常にインデックスされており、検索結果に表示される資格があることを意味します。

- URLがGoogleに登録されていません:ページがインデックスされていない状態です。その理由(例:「クロール済み – インデックス未登録」「noindex タグによって除外されました」など)も表示されるため、原因の特定に役立ちます。

- カバレッジ:Googleがそのページを最後にクロールした日時や、クロールが許可されたかどうかなどの詳細情報。

- モバイルユーザビリティ:そのページがモバイルフレンドリーかどうか。「このページはモバイルで利用できます」と表示されれば問題ありません。問題がある場合は、具体的なエラー内容(例:「テキストが小さすぎて読めません」)が示されます。

- 検出された構造化データ:パンくずリストやFAQなどの構造化データが正しく実装・認識されているかを確認できます。

「インデックス登録をリクエスト」というボタンは非常に重要です。新しいページを公開した際や、既存のページを大幅に更新した際にこのボタンを押すことで、Googleに優先的なクロールを促し、検索結果への反映を早める効果が期待できます。

インデックス

このセクションでは、サイト全体のインデックス状況をマクロな視点で把握できます。

ページ(旧カバレッジ)

サイト内の全ページがGoogleにどのように扱われているかをまとめたレポートです。「未登録」と「登録済み」の2つのステータスに大別され、それぞれの理由が詳細に示されます。

- 登録済み:正常にインデックスされているページの数です。

- 未登録:インデックスされていないページの数です。重要なのは、「なぜ登録されていないのか」という理由を理解することです。

noindex タグによって除外されました:意図的にインデックスを拒否しているページ(例:ログインページ、サンクスページ)なので、問題ありません。クロール済み - インデックス未登録:Googleはページを認識したが、品質が低いなどの理由で意図的にインデックスしなかった状態。コンテンツの見直し(リライト)が必要です。robots.txt によってブロックされました:robots.txtファイルでクロールを禁止しているページです。意図した設定か確認しましょう。見つかりませんでした(404):存在しないページへのリンクがあり、クロールエラーになっています。リンク元の修正やリダイレクト設定が必要です。

このレポートを定期的にチェックし、重要なページが意図せず「未登録」に含まれていないかを確認することが、サイトの健全性を保つ上で不可欠です。

サイトマップ

初期設定で送信したサイトマップが、Googleに正しく認識・処理されているかを確認する場所です。ステータスが「成功しました」となっていれば問題ありません。エラーが出ている場合は、サイトマップの形式やURLが正しいかを見直しましょう。

削除

サイト内の一部のページを、緊急かつ一時的にGoogleの検索結果から非表示にしたい場合に使用するツールです。「新しいリクエスト」からURLを指定して申請します。約6ヶ月間非表示にできますが、恒久的な削除ではないため、根本的な対応(ページの削除、noindex設定など)も併せて行う必要があります。個人情報が流出してしまった場合など、限定的な状況で使う機能です。

エクスペリエンス

ユーザーがサイトを閲覧した際の「体験の質(User Experience)」に関する指標をまとめたセクションです。近年のSEOでは、コンテンツの内容だけでなく、快適な閲覧体験もランキング要因として重視されています。

ページエクスペリエンス

コアウェブバイタル、モバイルユーザビリティ、HTTPSといった、ページエクスペリエンスを構成する各要素の評価状況を総合的に確認できるダッシュボードです。サイトのURLのうち、良好なページエクスペリエンスを持つURLの割合などが表示されます。

ウェブに関する主な指標(コアウェブバイタル)

ページの読み込み速度やインタラクティブ性、視覚的な安定性を示す、ユーザー体験の核となる3つの指標です。レポートでは、サイト内のURLが「良好」「改善が必要」「不良」のいずれに評価されているかを確認できます。

- LCP (Largest Contentful Paint):ページの読み込み速度の指標。ビューポート内で最も大きなコンテンツが表示されるまでの時間。2.5秒以内が「良好」です。

- FID (First Input Delay) / INP (Interaction to Next Paint):ページの応答性の指標。ユーザーが最初にクリックやタップをしてから、ブラウザが応答するまでの時間。FIDはINPという新しい指標に置き換わりつつあります。INPは200ミリ秒未満が「良好」です。

- CLS (Cumulative Layout Shift):ページの視覚的な安定性の指標。ページの読み込み中にレイアウトが予期せずズレる度合い。0.1未満が「良好」です。

「不良」や「改善が必要」と評価されたURLグループがある場合、その原因を特定し、画像の圧縮や不要なJavaScriptの削除といった改善策を講じる必要があります。

モバイルユーザビリティ

スマートフォンでサイトを閲覧した際の使いやすさに関するレポートです。「有効」なURLと「エラー」があるURLの数が表示されます。エラーがある場合、「テキストが小さすぎて読めません」「クリック可能な要素同士が近すぎます」といった具体的な問題点が指摘されるため、それを元にCSSなどを修正します。

拡張

このセクションでは、パンくずリスト、FAQ、レビュー、動画など、サイトに実装されている「構造化データ」がGoogleに正しく認識されているかを確認できます。構造化データが適切に実装されていると、検索結果で通常よりもリッチな形式(リッチリザルト)で表示され、CTRの向上に繋がる可能性があります。エラーや警告が表示されている場合は、Googleのガイドラインに従ってマークアップを修正しましょう。

セキュリティと手動による対策

サイトの信頼性に関わる最も重要なセクションです。定期的に必ず確認してください。

- 手動による対策:Googleの品質に関するガイドラインに違反したと判断されたサイトに科されるペナルティの有無を確認できます。「問題は検出されませんでした」と表示されていれば正常です。もしここに何らかの対策が表示された場合は、サイトの評価が著しく低下している状態ですので、指摘された内容に真摯に対応し、「再審査をリクエスト」する必要があります。

- セキュリティの問題:サイトがハッキング、マルウェア、フィッシングなどの被害に遭っていないかを確認できます。こちらも「問題は検出されませんでした」が正常な状態です。

リンク

サイトの内部リンクと外部リンク(被リンク)の状況を確認できます。

- 外部リンク:どのサイトから、どのページに対してリンクが張られているか(被リンク)を確認できます。「上位のリンク元サイト」を見れば、どのようなサイトに評価されているかが分かります。質の高いサイトからの被リンクはSEOにおいて非常に重要です。

- 内部リンク:サイト内で、どのページが最も多くリンクされているかを確認できます。通常はトップページや重要なカテゴリページが上位に来ます。意図した重要なページに内部リンクが適切に集まっているかを確認し、サイト構造の最適化に役立てましょう。

サーチコンソールを活用したサイト改善テクニック5選

Googleサーチコンソールのデータをただ眺めているだけでは、サイトは改善しません。得られたデータを元に仮説を立て、具体的なアクションに繋げることが重要です。ここでは、明日からすぐに実践できる、サーチコンソールを活用した代表的なサイト改善テクニックを5つ紹介します。

① 新しい対策キーワードを発見する

コンテンツを作成する際、通常は特定のキーワードを狙って記事を執筆します。しかし、サーチコンソールを使えば、自分が意図していなかった、ユーザーからの需要がある「お宝キーワード」を発見できます。

- 「検索パフォーマンス」レポートを開きます。

- 「クエリ」タブを選択します。

- フィルタ機能で、掲載順位が「11位以上」に設定します。

これにより、検索結果の2ページ目以降に表示されているクエリに絞り込めます。 - 表示回数の降順で並べ替えます。

この操作で見つかるのは、「ユーザーからの検索需要(表示回数)は確かにあるが、現在のコンテンツでは上位表示できていない(順位が低い)キーワード群」です。

これらのキーワードには、以下のような可能性があります。

- 既存の記事で少しだけ触れているが、メインテーマではないため評価が低い。

- ユーザーが使う口語的な表現や、より具体的な複合キーワードで、まだコンテンツとしてカバーできていない。

これらの「お宝キーワード」を元に、新しい記事を1本作成したり、関連性の高い既存記事にそのキーワードを意識した内容を追記(リライト)したりすることで、新たな検索流入を獲得できる可能性が非常に高まります。これは、コンテンツ戦略をデータドリブンで拡張していくための基本的なテクニックです。

② 検索順位が低い記事をリライトで改善する

公開したすべての記事がすぐに1ページ目に表示されるわけではありません。多くの記事は、2ページ目や3ページ目(11位~30位あたり)で停滞しがちです。このような「あと一歩」の記事をテコ入れ(リライト)して上位表示を目指す際にも、サーチコンソールは絶大な効果を発揮します。

- 「検索パフォーマンス」レポートを開きます。

- 「ページ」タブを選択し、リライトしたい記事のURLをクリックします。

- その状態で「クエリ」タブに切り替えます。

これにより、「その記事が、Googleからどのようなキーワードで評価されているか」の一覧を確認できます。ここで注目すべきは、自分が想定していたメインキーワードだけでなく、様々な関連キーワードで表示回数やクリックを獲得しているという事実です。

このクエリリストを精査し、以下の問いを自問自答します。

- この記事は、表示されているクエリの「検索意図」をすべて満たせているか?

- ユーザーが知りたいであろう情報で、まだ記事に書かれていないことはないか?

- クリックはされているが順位が低いクエリについて、そのトピックをより深掘りできないか?

これらの分析から得られた気づきを元に、ユーザーの検索意図をより網羅するように、記事に新たな見出しや内容を追記したり、情報を更新したり、分かりにくい部分を書き直したりします。 このデータに基づいたリライトは、闇雲に内容を書き換えるよりもはるかに成功率が高い改善手法です。

③ クリック率(CTR)が低い記事のタイトルを改善する

「掲載順位は10位以内に入っていて、表示回数も多い。でも、なぜかクリック数が伸びない…」というケースは頻繁に起こります。これは、検索結果上でユーザーの目に触れてはいるものの、タイトルや説明文が魅力的でなく、クリックする動機を与えられていないことが原因です。

- 「検索パフォーマンス」レポートを開きます。

- フィルタ機能で、平均掲載順位を「10以下」に設定します。

- CTR(クリック率)の昇順で並べ替えます。

これで、「上位表示されているにもかかわらず、クリック率が低いページ」がリストアップされます。これらのページは、タイトルやメタディスクリプションを改善するだけで、クリック数を大きく伸ばせるポテンシャルを秘めています。

実際にGoogleでそのページのクエリを検索し、競合となる上位サイトがどのようなタイトルを付けているかを確認しましょう。その上で、以下のような改善策を試します。

- 数字を入れる:「~する方法」→「~するための3つの方法」

- ベネフィットを明確にする:「~の機能」→「~で業務効率が改善する機能」

- キーワードをより自然に、かつ先頭に含める

- ユーザーの興味を引く言葉(簡単、初心者向け、完全ガイドなど)を入れる

タイトルを変更した後は、サーチコンソールでCTRの変動を注視し、改善が見られなければ再度別のタイトルを試す、というA/Bテストを繰り返すことが有効です。

④ インデックスされていないページを登録リクエストする

サイトに新しいページを公開しても、Googleにインデックスされなければ、それは存在しないのと同じです。特に重要なページがインデックスされていない場合は、早急な対応が必要です。

- 左側メニューの「インデックス」>「ページ」レポートを開きます。

- 「未登録」のタブをクリックし、その理由を確認します。

- リストの中に、本来インデックスされるべき重要なページ(公開したはずのブログ記事など)が含まれていないかを確認します。

もし重要なページが「クロール済み – インデックス未登録」や「検出 – インデックス未登録」といった理由で未登録になっている場合、まずはコンテンツの質が低くないか、サイト内で孤立していないかなどを確認します。

問題点を修正した後、あるいは特に問題が見当たらない場合は、「URL検査」ツールを使って能動的にインデックスを促します。

- 上部の検索窓に、インデックスさせたいページのURLを入力して検査します。

- 検査結果で「URLがGoogleに登録されていません」と表示されたら、「インデックス登録をリクエスト」ボタンをクリックします。

これにより、そのページがGoogleのクロールキューに優先的に追加され、インデックス処理が促進される可能性があります。

⑤ モバイルユーザビリティの問題を修正する

現代のWebサイト閲覧は、スマートフォン経由が主流です。モバイル端末での見やすさや使いやすさは、ユーザー体験だけでなく、SEOの評価にも直接影響します。

- 左側メニューの「エクスペリエンス」>「モバイルユーザビリティ」レポートを開きます。

- 「エラー」のタブをクリックし、問題が指摘されているURLとエラーの種類を確認します。

よくあるエラーには以下のようなものがあります。

- テキストが小さすぎて読めません:フォントサイズが小さすぎるため、ピンチアウト(拡大)しないと読めない状態です。CSSでフォントサイズを適切に設定する必要があります。

- クリック可能な要素同士が近すぎます:ボタンやリンク同士の間隔が狭すぎて、誤ってタップしてしまう可能性がある状態です。要素間のマージンやパディングを調整して、十分な間隔を確保します。

- コンテンツの幅が画面の幅を超えています:ページが画面幅に合わせて表示されず、横スクロールが発生してしまっている状態です。レスポンシブデザインが正しく実装されているか確認が必要です。

これらのエラーを修正した後、レポート画面の「修正を検証」ボタンをクリックします。これにより、Googleに再クロールと再評価をリクエストできます。検証には数日かかることがありますが、問題が解決されればエラーは解消されます。

Googleサーチコンソールに関するよくある質問

ここでは、Googleサーチコンソールを使い始めるにあたって、多くの方が抱く疑問についてお答えします。

利用に料金はかかりますか?

いいえ、Googleサーチコンソールのすべての機能は完全に無料で利用できます。

Googleは、世界中のWebサイトの品質が向上し、ユーザーがより有益な情報にアクセスできるようになることを目指しています。その一環として、サイト運営者が自身のサイトを最適化するためのツールを無償で提供しています。料金を心配する必要は一切ありませんので、安心してご自身のサイトを登録し、活用を始めてみてください。

複数サイトの登録は可能ですか?

はい、可能です。

1つのGoogleアカウントで、所有(または管理)している複数のWebサイトをプロパティとして登録し、一元管理することができます。 新しくサイトを追加したい場合は、サーチコンソールの画面左上にあるプロパティ選択メニューをクリックし、「プロパティを追加」を選択すれば、いつでも追加登録が可能です。管理画面もこのメニューから簡単に切り替えることができます。

他のユーザーを追加・管理する方法は?

Webサイトをチームで運営している場合や、外部の制作会社やSEOコンサルタントに分析を依頼する場合には、他のGoogleアカウントを持つユーザーにサーチコンソールへのアクセス権を付与する必要があります。

- 左側メニューの一番下にある「設定」をクリックします。

- 「ユーザーと権限」を選択します。

- 右上の「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。

- 招待したいユーザーのGoogleアカウント(メールアドレス)を入力し、付与する権限を選択します。

権限には主に3つのレベルがあります。

- 所有者:すべてのデータを閲覧・操作でき、ユーザーの追加や削除といった管理権限も持ちます。最も強い権限です。サイトの所有者本人や、最高責任者に付与します。

- フル:ほとんどすべてのデータの閲覧・操作ができますが、ユーザーの管理はできません。サイトの主要な更新を担当するWeb担当者や、深く分析を行うマーケターに適しています。

- 制限付き:基本的にデータの閲覧のみが可能です。レポートを閲覧するだけのアナリストや、進捗を確認したい関係者などに付与するのが適切です。

セキュリティの観点から、相手の役割に応じて必要最小限の権限を付与することが推奨されます。

まとめ

本記事では、Googleサーチコンソールの基本的な概念から、登録方法、主要な機能の見方、そしてデータを活用した具体的なサイト改善テクニックまでを網羅的に解説しました。

Googleサーチコンソールは、単に検索順位やクリック数を確認するだけのツールではありません。Google検索という巨大なプラットフォームにおける自社サイトの現状を正確に把握し、ユーザーのニーズを深く理解し、データに基づいた戦略的な改善アクションへと繋げるための、強力な羅針盤です。

この記事で紹介した内容をまとめると、以下のようになります。

- サーチコンソールは、Google検索におけるサイトのパフォーマンスを監視・管理する無料の必須ツール。

- GA4が「サイト訪問後」の行動を分析するのに対し、サーチコンソールは「サイト訪問前」の行動を分析する。両者を連携させることが重要。

- 登録は簡単3ステップ。推奨されるプロパティタイプは「ドメイン」。

- 登録後は「サイトマップ送信」と「GA4連携」の初期設定を必ず行う。

- まずは最重要機能である「検索パフォーマンス」を使いこなし、クリック数・表示回数・CTR・順位の関係性を理解する。

- 「URL検査」で個別ページのインデックス状況を、「インデックス > ページ」でサイト全体の健康状態を定期的にチェックする。

- データを活用し、「新規キーワード発見」「リライト」「タイトル改善」などの具体的なアクションに繋げる。

SEO対策は、一度行えば終わりというものではなく、効果測定と改善を繰り返していく地道なプロセスです。Googleサーチコンソールを定期的にチェックする習慣をつけ、そこで得られるデータという「声」に耳を傾けることが、サイトを成長させるための最も確実な道筋となります。

まずはご自身のサイトを登録し、「検索パフォーマンス」レポートを眺めてみることから始めてみましょう。そこには、あなたのサイトを次のステージへと導くための、貴重なヒントが必ず隠されています。