Webサイトやアプリを運営する上で、訪問者が「どこから来て」「サイト内でどのような行動をとり」「最終的にどんな成果に繋がったのか」を把握することは、ビジネスを成長させるための羅針盤となります。この重要な役割を担うのが、Googleが無料で提供するアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」です。

そして現在、その最新バージョンである「Googleアナリティクス4プロパティ(GA4)」への移行が完了し、Webマーケティングの世界は新たな時代を迎えました。旧バージョンとは計測の思想から大きく変わり、よりユーザーの実態に即した深い分析が可能になったGA4は、今やWebサイト運営に携わるすべての人にとって必須のツールと言えるでしょう。

しかし、「GA4は難しい」「何から手をつければいいかわからない」といった声も少なくありません。そこでこの記事では、GA4の基本的な概念から、導入・設定方法、主要なレポートの見方、そしてビジネスに活かすための分析のポイントまで、初心者の方でもつまずかないよう、網羅的かつ丁寧に解説していきます。

この記事を最後まで読めば、GA4がどのようなツールで、何ができて、どのように使えば良いのかを体系的に理解できます。データに基づいた意思決定でWebサイトを改善し、ビジネス目標を達成するための一歩を踏み出しましょう。

目次

Googleアナリティクス(GA4)とは

まずはじめに、「Googleアナリティクス(GA4)」がそもそもどのようなツールなのか、そしてなぜ今、GA4を学ぶ必要があるのかという基本的な部分から理解を深めていきましょう。

Webサイトのアクセス状況を分析するツール

Googleアナリティクス(GA4)は、一言でいえば「Webサイトやアプリのパフォーマンスを可視化し、分析するための無料ツール」です。自社サイトに訪れたユーザーに関する様々なデータを計測・収集し、レポートとして分かりやすくまとめてくれます。

サイト運営者は、日々こんな疑問を抱えています。

- 「今日の訪問者数は何人だろう?」

- 「ユーザーはどんなキーワードで検索してサイトにたどり着いたのか?」

- 「力を入れているブログ記事は、ちゃんと読まれているのだろうか?」

- 「広告やSNSからの集客は、どれくらい効果があったのか?」

- 「商品購入や問い合わせといった『成果』は、どれくらい発生しているのか?」

GA4は、こうした疑問に具体的なデータで答えてくれます。勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいてサイトの現状を正確に把握し、改善点を発見するための強力な武器となるのです。

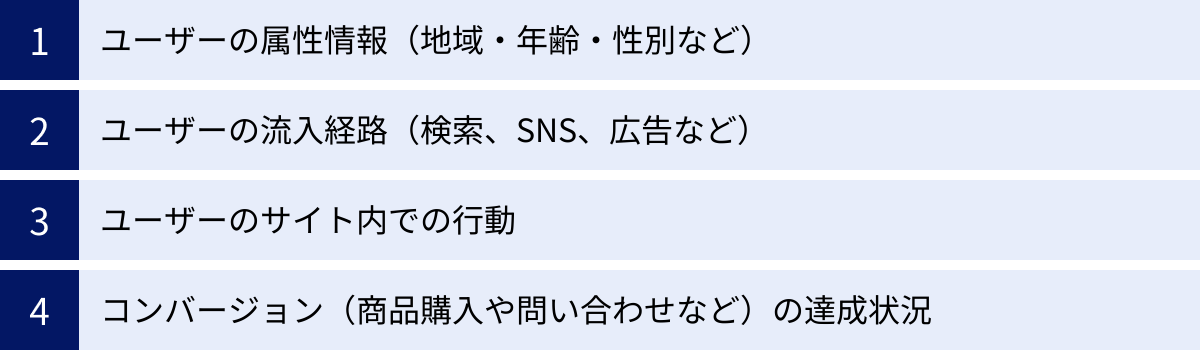

具体的にGA4を導入すると、以下のようなデータを取得できます。

- ユーザー情報: サイト訪問者の年齢、性別、地域、興味関心など

- 集客情報: どのような経路(検索エンジン、SNS、広告、他サイトからのリンクなど)でサイトに来たか

- 行動情報: どのページを閲覧し、どのくらい滞在し、どのボタンをクリックしたか

- コンバージョン情報: 商品購入、資料請求、会員登録といったビジネス上の目標を達成したか

これらのデータを多角的に分析することで、「誰が・どこから・どのようにサイトを利用し・成果に至った(あるいは至らなかった)のか」というユーザーの一連のストーリーを解き明かすことができます。その結果、「人気のコンテンツをさらに強化する」「離脱率の高いページを改善する」「効果の高い集客チャネルに予算を集中させる」といった、的確な改善施策を立案・実行できるようになるのです。

なぜ今GA4なのか?旧アナリティクス(UA)はサポート終了

「以前からGoogleアナリティクスを使っていた」という方も多いかもしれません。しかし、注意しなければならないのは、これまで主流だった旧バージョンの「ユニバーサルアナリティクス(UA)」は、2023年7月1日にGoogleによるサポートおよび計測が停止されたという事実です。現在、新たにGoogleアナリティクスを利用する場合は、自動的に最新版であるGA4が導入されます。

(参照:Google アナリティクス ヘルプ)

この変更は、単なる機能のアップデートではありません。UAからGA4への移行は、アクセス解析の基本的な考え方(計測思想)そのものの大きな転換を意味します。

UAが生まれた2010年代初頭は、人々が主にデスクトップPCでWebサイトを閲覧する時代でした。そのため、UAは「セッション(ユーザーの訪問)」という単位を軸に、主にWebサイトのページビューを計測することに最適化されていました。

しかし、スマートフォンの普及により、人々のインターネット利用環境は劇的に変化しました。一人のユーザーがPCで情報収集し、通勤中にスマートフォンで続きを読み、家に帰ってタブレットで購入する、といったように、複数のデバイスを横断して行動することが当たり前になりました。また、Webサイトだけでなく、ネイティブアプリの利用も一般化しました。

こうした現代のユーザー行動の変化に対応するため、GA4は開発されました。UAの「セッション」中心の考え方から脱却し、デバイスやプラットフォームを横断する「ユーザー」個々の行動を、より正確に追跡することに重きを置いています。また、Webサイトのページ閲覧だけでなく、動画の再生、ファイルのダウンロード、ページのスクロールといった多様なインタラクションを「イベント」として統一的に捉えることで、よりリッチなユーザー行動分析を可能にしました。

つまり、UAからGA4への移行は、時代の変化に合わせて、よりユーザーの実態に即した分析を行うための必然的な進化なのです。古い地図(UA)を使い続けていては、現代の複雑なデジタル航海を乗り切ることはできません。新しい地図であり、最新鋭の航海計器でもあるGA4を使いこなすことが、これからのWebマーケティングを成功させるための絶対条件となっています。

GA4でわかること・できること

GA4を導入することで、具体的にどのようなデータが得られ、ビジネスにどう活かせるのでしょうか。ここでは、GA4が解き明かす4つの主要な情報と、それによって可能になることについて詳しく見ていきましょう。

ユーザーの属性情報(地域・年齢・性別など)

GA4は、あなたのWebサイトやアプリを訪れるのが「どのような人々」なのかを明らかにします。これは「ユーザー属性(デモグラフィック)」と呼ばれる情報で、具体的には以下のようなデータが含まれます。

- 地域: 国、都道府県、市区町村など、ユーザーがどこからアクセスしているか。

- 言語: ユーザーが使用しているブラウザの言語設定。

- 年齢: 18-24歳、25-34歳といった年齢層。

- 性別: 男性、女性。

- インタレストカテゴリ: ユーザーが関心を持っているトピック(例:「テクノロジー」「旅行」「料理」など)。

これらの情報は、Googleが保有する膨大なデータ(Googleアカウントにログインしているユーザーの情報など)に基づいて推計されており、「Googleシグナル」という機能を有効化することで取得できます。

【具体例と活用法】

例えば、あなたが東京の20代女性をターゲットにしたファッションECサイトを運営しているとします。GA4のユーザー属性レポートを見ることで、「実際にターゲット層である東京在住の20代女性からのアクセスが全体の何割を占めているのか」「想定外の地域や年齢層からのアクセスが多くないか」といったことを確認できます。

もし、想定と異なる層からのアクセスが多い場合は、広告のターゲティングを見直したり、サイトのコンテンツやデザインがターゲット層に響いていない可能性を疑ったりするきっかけになります。逆に、特定の地域からのアクセスが集中していることがわかれば、その地域に特化したキャンペーンを展開するといった戦略も考えられます。

ユーザー属性を把握することは、マーケティング施策の精度を高め、費用対効果を最大化するための第一歩です。

ユーザーの流入経路(検索、SNS、広告など)

ユーザーがあなたのサイトにたどり着くまでの「道筋」、すなわち「流入経路(トラフィックソース)」を分析することも、GA4の重要な機能です。ユーザーは様々なきっかけでサイトを訪れます。

- Organic Search (自然検索): GoogleやYahoo!などの検索エンジンでキーワードを検索して流入。

- Paid Search (有料検索): リスティング広告(検索連動型広告)をクリックして流入。

- Direct (ダイレクト): URLを直接入力したり、ブックマークからアクセスしたりして流入。

- Referral (リファラル): 他のWebサイトに貼られたリンクをクリックして流入。

- Social (ソーシャル): X (旧Twitter)、Instagram、FacebookなどのSNSからの流入。

- Email (Eメール): メールマガジン内のリンクからの流入。

- Display (ディスプレイ): バナー広告などのディスプレイ広告からの流入。

GA4では、これらのチャネル(流入経路の分類)ごとに、訪問者数、エンゲージメント率、コンバージョン数などを比較分析できます。

【具体例と活用法】

あなたがコンテンツマーケティングに力を入れ、SEO対策(検索エンジン最適化)を行っている場合、「Organic Search」からの流入が増加しているかどうかは、施策の効果を測る重要な指標となります。

また、多額の予算を投じてリスティング広告を出稿しているなら、「Paid Search」経由のユーザーが実際に商品購入(コンバージョン)に至っているかを厳しくチェックする必要があります。もし、SNSでの情報発信を強化しているなら、「Social」からの流入がどれだけサイトの活性化に貢献しているかを定量的に評価できるでしょう。

このように、各流入経路のパフォーマンスを分析することで、どのマーケティング施策が成功しており、どの施策に改善の余地があるのかを判断し、リソースの最適な配分を決定できます。

ユーザーのサイト内での行動

ユーザーがサイトに到着してから離脱するまでの「滞在中の振る舞い」を詳細に追跡できるのも、GA4の大きな強みです。UAでは「ページビュー」が分析の中心でしたが、GA4ではより多様なユーザー行動を「イベント」という統一された概念で捉えます。

GA4が自動で計測する主なイベントには、以下のようなものがあります。

- page_view: ページが読み込まれる(表示される)と発生。

- scroll: ユーザーがページの90%までスクロールすると発生。記事コンテンツなどが最後まで読まれたかどうかの目安になります。

- click: サイト外へのリンクがクリックされると発生。

- session_start: ユーザーがサイト訪問を開始すると発生。

- first_visit: ユーザーが初めてサイトを訪問すると発生。

これらに加え、動画の再生、ファイルのダウンロード、フォームの送信など、サイトの特性に合わせて独自の「カスタムイベント」を設定することも可能です。

【具体例と活用法】

例えば、ランディングページ(LP)を改善したい場合、GA4のデータは非常に役立ちます。どのページが多く見られているか(page_view)、ユーザーはページのどこまで興味を持って読んでいるか(scroll)、そして最も重要な「お問い合わせ」や「購入」ボタンはクリックされているか(clickイベントをカスタム設定)を分析します。

もし、多くのユーザーがページの途中で離脱している(スクロール率が低い)なら、冒頭のキャッチコピーや構成に問題があるのかもしれません。特定のボタンのクリック率が低いのであれば、ボタンのデザインや文言、配置を見直す必要があるでしょう。

ユーザーのサイト内行動をイベント単位で細かく分析することで、UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)の具体的な問題点を発見し、データに基づいた改善サイクルを回すことができます。

コンバージョン(商品購入や問い合わせなど)の達成状況

Webサイト運営における最終的な「ゴール」の達成状況を計測するのが「コンバージョン分析」です。コンバージョンとは、サイト運営者がユーザーに達成してほしいと定義した特定の行動のことで、ビジネスの目的によって様々です。

- ECサイト: 商品購入、カートへの追加

- BtoBサイト: 資料請求、ホワイトペーパーのダウンロード、お問い合わせ

- メディアサイト: 会員登録、メールマガジン登録

- サービスサイト: 無料トライアル申し込み、予約完了

GA4では、これらの重要なユーザー行動を「コンバージョンイベント」として設定します。設定は簡単で、既存のイベント(例:お問い合わせ完了ページへの到達を示すpage_view)をコンバージョンとしてマークするだけです。

【具体例と活用法】

GA4のコンバージョンレポートを見れば、「どの流入経路から来たユーザーが最もコンバージョンしやすいか」「どのページを見たユーザーが購入に至りやすいか」「コンバージョンしたユーザーはどのような属性か」といった、ビジネスの成果に直結するインサイトを得られます。

例えば、「自然検索経由のユーザーはコンバージョン率が高いが、SNS経由のユーザーは低い」という事実がわかれば、SNSの投稿内容をより直接的な購買喚起を促すものに見直す、といった判断ができます。また、「特定のブログ記事を読んだユーザーの購入率が高い」ことがわかれば、その記事への内部リンクを強化したり、広告でその記事へ誘導したりする施策が有効かもしれません。

コンバージョン分析は、単にサイトのアクセス数を増やすだけでなく、それをいかにビジネス上の成果に結びつけるかを考える上で、最も重要な分析領域です。

旧アナリティクス(UA)とGA4の4つの大きな違い

GA4はUAの後継ツールですが、単なるバージョンアップではなく、根本的な思想から異なる別物のツールと捉えるのが正解です。UAに慣れ親しんだ方ほど、その違いに戸惑うかもしれません。ここでは、UAとGA4の決定的な4つの違いを解説します。これを理解することが、GA4をスムーズに使いこなすための鍵となります。

| 比較項目 | 旧アナリティクス(UA) | Googleアナリティクス4(GA4) |

|---|---|---|

| 計測の軸 | セッション(訪問) | ユーザー |

| 分析の軸 | ヒット(ページビューなど) | イベント |

| 主要な指標 | 直帰率、ページ/セッション | エンゲージメント |

| 外部連携 | BigQuery連携は有償版のみ | BigQuery連携が無料で可能 |

① 計測軸の違い:セッション重視からユーザー重視へ

UAとGA4の最も根源的な違いは、データの計測軸が「セッション」から「ユーザー」へと移行した点にあります。

- UA(セッション重視): UAは、ユーザーがサイトを訪問してから離脱するまでの一連の操作を「セッション」という単位で区切って計測していました。分析レポートの多くが「セッション数」や「ページビュー/セッション」といったセッションベースの指標で構成されていました。しかし、このモデルでは、一人のユーザーがPCとスマートフォンで別々にアクセスした場合、それぞれが別のセッション(=2人のユーザー)としてカウントされてしまい、ユーザーの実態を正確に捉えきれないという課題がありました。

- GA4(ユーザー重視): 一方、GA4は、GoogleアカウントやデバイスID、自社で設定するUser-IDなどを活用し、デバイスやプラットフォームをまたいで、一人の「ユーザー」の行動を連続的に追跡することを主眼に置いています。例えば、朝の通勤中にスマホで見た商品の広告を、夜に自宅のPCで検索し直して購入した場合、GA4ではこれを同一ユーザーの一連の行動として分析できます。これにより、顧客のライフサイクル全体を通した、より精度の高い分析が可能になりました。この変化は、現代の複雑なカスタマージャーニーを理解する上で非常に重要です。

② 分析軸の違い:「ページビュー」から「イベント」へ

UAでは、「ページビュー」「イベント」「トランザクション」など、ユーザーの行動を種類別に「ヒットタイプ」として区別して計測していました。特に「ページビュー(ページの閲覧)」が分析の中心に据えられていました。

これに対し、GA4ではこのヒットタイプの概念を廃止し、ユーザーがサイトやアプリ内で行うあらゆるインタラクションを「イベント」という単一の概念で計測します。ページの表示(page_view)も、ファイルのダウンロードも、動画の再生も、すべてが同列の「イベント」として扱われます。

この「イベントベースモデル」への移行により、分析の自由度と柔軟性が飛躍的に向上しました。UAでは特別な設定が必要だったページのスクロール率や外部リンクのクリックなども、GA4では標準で自動計測されるイベントに含まれています。さらに、ビジネスの目的に応じて「資料請求ボタンのクリック」や「特定フォームの送信」といった独自のカスタムイベントを自由に定義し、計測できます。

Webサイトにおけるユーザーの行動を「ページの閲覧」だけでなく、より多様なエンゲージメントの集合体として捉える。これがGA4の分析思想の核心です。

③ 指標の違い:「直帰率」の廃止と「エンゲージメント」の導入

UAの利用者に長年親しまれてきた(そして多くの議論を呼んできた)指標である「直帰率」が、GA4では基本的に廃止されました。直帰とは「1ページだけを閲覧してサイトを離脱したセッション」を指しますが、この指標には現代のWeb利用環境にそぐわない側面がありました。

例えば、ブログ記事やQ&Aページのように、1ページでユーザーの疑問が解決し、満足して離脱する場合も「直帰」としてカウントされてしまいます。これは必ずしもネガティブな行動ではありませんが、直帰率が高いと「質の低いページ」という誤った評価に繋がりがちでした。

そこでGA4では、直帰率に代わる新しい概念として「エンゲージメント」を導入しました。エンゲージメントがあったセッション(エンゲージのあったセッション)とは、以下のいずれかの条件を満たした訪問を指します。

- セッションが10秒を超えて継続した

- コンバージョン イベントが発生した

- ページビューが2回以上あった

そして、この「エンゲージのあったセッション」の割合を示すのが「エンゲージメント率」です。これは、直帰率の裏返しのような指標で、「サイトに対してユーザーがどれだけ関心を持ち、意味のある行動をとったか」をより積極的に評価しようという意図が込められています。GA4では、エンゲージメント率を高めることが、サイトの質を評価する上での一つの重要な目標となります。

④ BigQueryとの連携が無料で可能に

もう一つの画期的な変更点が、Googleが提供するクラウドベースのデータウェアハウス「BigQuery」との連携機能です。

UAでは、このBigQuery連携は年間数百万円以上かかる有償版「アナリティクス360」の契約ユーザーにしか提供されていませんでした。しかし、GA4では、無料版のユーザーでもBigQueryとの連携が可能になったのです。これは、データ分析に力を入れたい企業にとって非常に大きなメリットです。

BigQueryと連携すると、GA4で収集された生のイベントデータ(ローデータ)が、自社のGoogle Cloudプロジェクトにエクスポートされます。これにより、以下のような高度な分析が実現できます。

- SQLによる自由なデータ抽出・分析: GA4の管理画面では行えない、複雑な条件でのデータ集計や独自の指標作成が可能です。

- データの長期保存: GA4のデータ保持期間(最大14ヶ月)を超えて、データを半永久的に保管できます。

- 他データとの統合: CRMデータや広告データなど、社内の他のデータとGA4のデータを統合し、より包括的な顧客分析ができます。

- BIツールでの可視化: Looker Studio(旧Googleデータポータル)やTableauなどのBIツールと接続し、高度なダッシュボードを構築できます。

これまで一部の大企業に限られていた高度なデータ活用の門戸が、すべてのGA4ユーザーに開かれたと言えるでしょう。

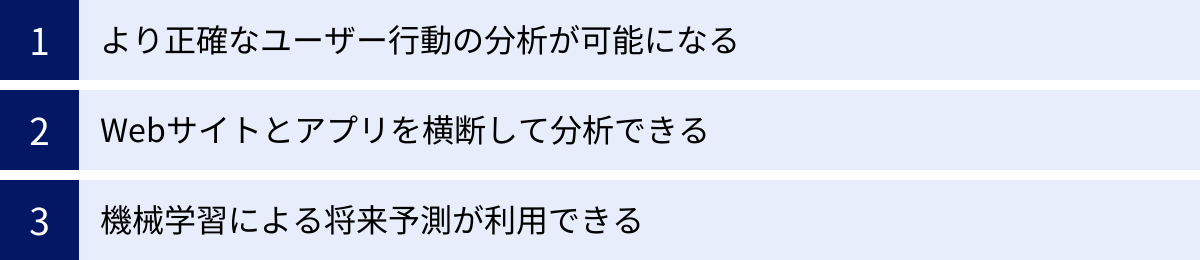

GA4を導入するメリット

UAとの違いを踏まえた上で、改めてGA4を導入・活用することのメリットを3つのポイントに整理して解説します。これらのメリットを理解することで、GA4への学習意欲がさらに高まるはずです。

より正確なユーザー行動の分析が可能になる

GA4を導入する最大のメリットは、現代の複雑なユーザー行動を、より実態に即した形で正確に捉えられるようになることです。

前述の通り、GA4は「ユーザー」を軸とした計測モデルを採用しています。これにより、一人のユーザーがスマートフォン、PC、タブレットなど複数のデバイスを使い分けてサイトにアクセスした場合でも、それらを別々の訪問者としてではなく、同一人物の一連の行動として追跡します(クロスデバイス分析)。

例えば、あるユーザーが「会社のPCで商品の比較検討を行い、帰宅後のスマートフォンで最終的に購入する」という行動パターンを持っていたとします。UAでは、これらは2人の異なるユーザーによる行動として記録されてしまい、PCでの比較検討が購入にどう貢献したのかを正確に把握するのは困難でした。しかし、GA4(特にGoogleシグナルを有効にした場合)では、これを一人のユーザーのカスタマージャーニーとして捉え、各接点(タッチポイント)がコンバージョンにどう貢献したかを分析できます。

また、分析の軸が「イベント」になったことで、ページの閲覧(page_view)だけでなく、動画の視聴完了率、特定要素のクリック、ページのスクロール深度といった、より具体的で意味のあるユーザーのエンゲージメントを計測・評価できるようになりました。これにより、「どのコンテンツが本当にユーザーの関心を引いているのか」「サイトのUI/UXは効果的に機能しているのか」といった問いに対して、より解像度の高い答えを得られます。

このように、GA4は計測の仕組みそのものが進化しているため、データに基づいた意思決定の質を格段に向上させるポテンシャルを秘めています。

Webサイトとアプリを横断して分析できる

GA4が持つもう一つの大きな特徴は、Webサイトとネイティブアプリ(iOS/Android)のデータを、一つのプロパティ内で統合的に分析できることです。

UAの時代は、Webサイトの分析は「Googleアナリティクス」で、アプリの分析は「Firebase Analytics」で、というようにツールが分かれており、両者を横断した分析には手間とコストがかかりました。

GA4では、このFirebase Analyticsの計測基盤が統合されています。GA4の「プロパティ」という単位の中に、「データストリーム」として「Webサイト」「iOSアプリ」「Androidアプリ」をそれぞれ登録できます。これにより、例えば以下のようなWebとアプリをまたいだユーザー行動を一気通貫で分析することが可能になります。

- Web広告経由でアプリをインストールしたユーザーの、その後のアプリ内での定着率や課金額を計測する。

- アプリで商品をカートに入れたものの購入しなかったユーザーに対し、後日Webサイトでリマーケティング広告を表示する。

- Webサイトで会員登録したユーザーが、アプリではどのような機能を使っているかを分析する。

現代のビジネスにおいて、Webとアプリは分断されたものではなく、顧客体験を構成する一連のタッチポイントです。GA4を使えば、これらのタッチポイントを横断したユーザーの全体像を把握し、チャネルを最適化した一貫性のあるマーケティング戦略を立案・実行できるようになります。これは、特にWebとアプリの両方でサービスを展開する企業にとって、計り知れないメリットと言えるでしょう。

機械学習による将来予測が利用できる

GA4は、単に過去のデータを集計・分析するだけのツールではありません。Googleの強力な機械学習(AI)モデルを活用して、将来のユーザー行動を予測する機能を標準で搭載しています。

GA4には「予測指標」という機能があり、一定の条件(十分なデータ量が収集されているなど)を満たすと、以下のような指標を自動で算出してくれます。

- 購入の可能性: 今後7日以内に特定のユーザーが購入イベントを発生させる確率。

- 離脱の可能性: 今後7日以内にアクティブでなくなる(サイトやアプリを訪問しなくなる)確率。

- 予測収益: 今後28日間にすべての購入イベントから得られると予測される収益。

これらの予測指標を活用することで、よりプロアクティブ(先回り)なマーケティング施策が可能になります。例えば、「購入の可能性が高い」と予測されたユーザー群に対して、特別なオファーを提示する広告キャンペーンを実施したり、「離脱の可能性が高い」と予測されたユーザー群に対して、プッシュ通知やメールで再訪を促したりすることができます。

また、機械学習は「異常検出」機能にも活かされています。GA4は日々のデータを学習し、通常のパターンから大きく外れた動き(例:コンバージョン数が急増/急減した、特定の国からのアクセスが異常に増えたなど)を自動で検知し、インサイトとして通知してくれます。これにより、ビジネスチャンスや潜在的な問題にいち早く気づき、迅速に対応することができます。

このように、GA4は過去を振り返る「バックミラー」としてだけでなく、未来を照らす「ヘッドライト」としての役割も担っており、データドリブンな意思決定を次のレベルへと引き上げてくれるツールなのです。

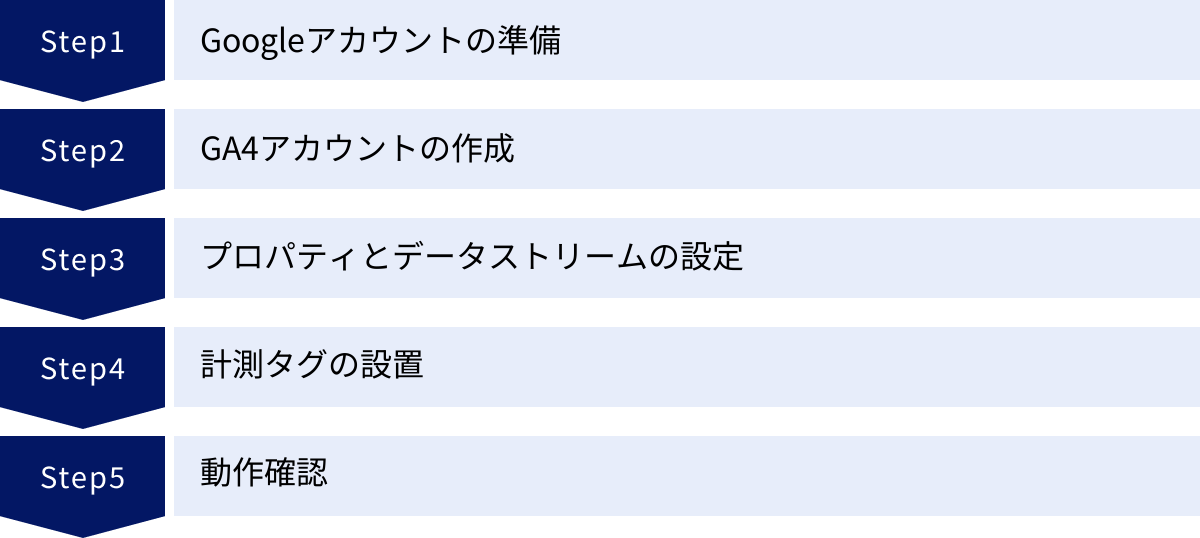

初心者でも安心!GA4の導入・設定5ステップ

ここからは、実際にGA4を導入するための具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。専門用語も出てきますが、一つひとつの意味を理解しながら進めれば、初心者の方でも問題なく設定を完了できます。

① Googleアカウントの準備

Googleアナリティクスを利用するには、まずGoogleアカウントが必要です。GmailやGoogleドライブなどを普段から利用している方は、既にお持ちのアカウントをそのまま使用できます。

まだGoogleアカウントを持っていない場合は、Googleアカウントの作成ページから無料で作成してください。氏名、希望するメールアドレス、パスワードなどを入力するだけで、数分で完了します。ビジネスで利用する場合は、個人用のアカウントとは別に、業務用の新しいアカウントを作成することをおすすめします。

② GA4アカウントの作成

Googleアカウントが準備できたら、いよいよGA4のアカウントを作成します。

- まず、Googleアナリティクスの公式サイトにアクセスし、「測定を開始」ボタンをクリックします。

- 「アカウントの設定」画面が表示されるので、「アカウント名」を入力します。通常は、会社名や組織名を設定します。

- 「アカウントのデータ共有設定」では、Googleとどのようなデータを共有するかを選択します。特にこだわりがなければ、推奨されている設定のままチェックを入れておくと良いでしょう。

- 「次へ」をクリックして進みます。

これで、複数のWebサイト(プロパティ)を管理するための最上位の箱である「アカウント」が作成されました。

③ プロパティとデータストリームの設定

次に、「プロパティ」と「データストリーム」を設定します。

- プロパティ: 分析対象となるWebサイトやアプリの単位です。通常は、1つのWebサイトに対して1つのプロパティを作成します。

- データストリーム: プロパティにデータを送信するための「データの流入元」です。「ウェブ」(Webサイト)、「Androidアプリ」、「iOSアプリ」の3種類から選択します。

- 「プロパティの設定」画面で、「プロパティ名」を入力します。Webサイト名やサービス名など、分かりやすい名前をつけましょう。

- 「レポートのタイムゾーン」と「通貨」を、それぞれ「日本」と「日本円 (JPY)」に設定します。これはレポートの数値を正確に表示するために重要です。

- 「次へ」をクリックし、「ビジネスの概要」で業種やビジネス規模、利用目的などを選択します。これはアンケートのようなものなので、ご自身の状況に最も近いものを選択してください。

- 「作成」ボタンをクリックすると、利用規約が表示されるので、内容を確認して同意します。

- 最後に「データ収集を開始する」画面で、「プラットフォームを選択」します。Webサイトを分析する場合は「ウェブ」を選択してください。

- 「ウェブストリームの設定」画面で、分析したいWebサイトのURLと、「ストリーム名」(Webサイト名でOK)を入力します。

- 「拡張計測機能」はオンのままにしておきましょう。これにより、ページの表示、スクロール、離脱クリックなどが自動で計測されます。

- 「ストリームを作成」ボタンをクリックします。

これで、Webサイトのデータを収集するための「データストリーム」が作成され、G-XXXXXXXXXXという形式の「測定ID」が発行されます。この測定IDが、あなたのWebサイトとGA4プロパティを紐付けるための鍵となります。

④ 計測タグの設置

次に、作成したGA4がWebサイトのデータを収集できるように、「計測タグ」をサイトの全ページに設置します。これはGA4導入における最も重要なステップであり、いくつかの方法があります。ご自身のサイトの環境に合わせて最適な方法を選択してください。

Googleタグマネージャー(GTM)で設置する

最も推奨される方法が、Googleタグマネージャー(GTM)を利用する方法です。GTMは、GA4のタグだけでなく、広告タグやその他の計測タグを一元管理できる無料のツールです。一度GTMを導入すれば、今後新たなタグを追加・修正する際に、サイトのHTMLコードを直接編集する必要がなくなり、非常に効率的かつ安全にタグ管理ができます。

- GTMにログインし、対象のコンテナを選択します。

- 「タグ」メニューから「新規」をクリックします。

- 「タグの設定」をクリックし、タグタイプの一覧から「Googleアナリティクス: GA4設定」を選択します。

- 「測定ID」の欄に、先ほどGA4で発行された「G-XXXXXXXXXX」のIDを貼り付けます。

- 次に「トリガー」を設定します。下の「トリガー」セクションをクリックし、「All Pages」(すべてのページビュー)を選択します。

- タグに分かりやすい名前(例: GA4 – 基本設定)を付けて保存します。

- 最後に、GTMの管理画面右上の「公開」ボタンをクリックして、設定を本番環境に反映させます。

WordPressプラグインで設置する

お使いのWebサイトがWordPressで構築されている場合は、プラグインを使って簡単に計測タグを設置できます。

- Site Kit by Google: Google公式のプラグインで、GA4だけでなく、サーチコンソールやアドセンスとも簡単に連携できます。画面の指示に従ってGoogleアカウントでログインし、連携したいサービスを選択するだけで設定が完了します。

- その他のプラグイン: 「GA Google Analytics」や、テーマに組み込まれた設定機能など、GA4の測定IDを入力するだけで設定できるプラグインやテーマも多数存在します。

プラグインを使用する方法は手軽ですが、プラグインのアップデートや他のプラグインとの干渉などによって、計測が停止するリスクもゼロではない点には留意が必要です。

HTMLに直接貼り付ける

GTMやプラグインを使わずに、サイトのHTMLソースコードに直接計測タグを埋め込む方法です。

- GA4の管理画面で、「データストリーム」を選択し、設定したウェブストリームをクリックします。

- 「タグの実装手順を表示する」などのセクションに、「グローバル サイトタグ(gtag.js)」というコードスニペットが表示されています。これをコピーします。

- コピーしたコードを、あなたのWebサイトのすべてのページのHTMLソースコード内の

<head>タグの直後に貼り付けます。 - すべてのページに貼り付けたら、ファイルをサーバーにアップロードして完了です。

この方法はシンプルですが、サイトのページ数が多いと作業が大変な上、将来的にタグを修正する際にもすべてのページを更新する必要があるため、管理が煩雑になりがちです。

⑤ 動作確認

計測タグの設置が完了したら、正しくデータが計測されているかを必ず確認しましょう。

最も簡単な確認方法は、GA4の「リアルタイムレポート」を使用することです。

- GA4の左側メニューから「レポート」 > 「リアルタイム」を開きます。

- 別のブラウザタブやスマートフォンなどで、自分で自分のWebサイトにアクセスしてみます。

- 数秒〜数十秒待つと、リアルタイムレポートの「過去30分間のユーザー」の地図上に自分のアクセス地点が表示され、ユーザー数が「1」以上になれば、タグは正常に動作しています。

もし、いくら待っても自分のアクセスが反映されない場合は、測定IDが間違っていないか、タグを設置する場所は正しいか、GTMの場合は設定を「公開」したか、などを再度チェックしてみてください。

GA4の基本的な画面の見方

無事にGA4の導入が完了したら、次は管理画面に慣れていきましょう。GA4の管理画面は、主に「ホーム」「レポート」「探索」「広告」の4つのセクションで構成されています。それぞれの役割を理解することで、目的のデータに素早くアクセスできるようになります。

ホーム:サイト全体の状況を把握するダッシュボード

GA4にログインして最初に表示されるのが「ホーム」画面です。ここは、Webサイト全体のパフォーマンス概要をひと目で把握するためのダッシュボードの役割を果たします。

「ホーム」画面は、以下のような様々な情報がまとめられた「カード」で構成されています。

- 概要カード: 過去7日間のユーザー数、新規ユーザー数、イベント数、コンバージョン数などの主要指標の推移を表示します。

- リアルタイムカード: 現在サイトを訪問中のアクティブユーザー数を表示します。

- 最近表示したレポート: 自分が最近アクセスしたレポートへのショートカットです。

- インサイトと推奨事項: GA4の機械学習が自動で検出したデータの変化(異常検出)や、パフォーマンス改善のヒントなどが表示されます。例えば、「先週、〇〇からのユーザー数が大幅に増加しました」といった通知が届きます。

「ホーム」は、毎日あるいは定期的にサイトの健康状態をチェックする際の出発点となります。まずはこの画面でサイト全体の大まかなトレンドを掴み、気になる変化があれば、より詳細な「レポート」や「探索」のセクションで深掘りしていく、という使い方が基本です。

レポート:定型的なデータを確認する

「レポート」セクションは、GA4に予め用意されている様々な定型レポートを確認する場所です。日常的なモニタリングや基本的な分析は、主にこのセクションで行います。

左側のメニューは、デフォルトでいくつかの「コレクション」に分類されています。

- レポートのスナップショット: 「ホーム」画面と同様に、各レポートの概要をまとめたダッシュボードです。

- リアルタイム: 現在のサイトのアクセス状況をリアルタイムで確認できます。

- ライフサイクルコレクション: ユーザーがサイトを認知し、訪問し、エンゲージメントを深め、最終的に収益に繋がるまでの一連の流れ(カスタマージャーニー)に沿ってレポートが構成されています。

- 集客: ユーザーがどこから来たか(流入経路)を分析します。

- エンゲージメント: ユーザーがサイト内でどのような行動をしたか(閲覧ページ、イベント)を分析します。

- 収益化: Eコマースの売上やアプリ内購入などの収益データを分析します。

- 維持率: 新規ユーザーが再訪しているか(リピート率)を分析します。

- ユーザーコレクション: サイトを訪問するユーザーがどのような人々なのかを分析します。

- ユーザー属性: 年齢、性別、地域、言語などのデモグラフィック情報を確認します。

- テクノロジー: ユーザーが使用しているデバイス(PC/スマホ)、ブラウザ、OSなどを確認します。

これらの定型レポートは、サイトのパフォーマンスを多角的に、かつ体系的に理解するための土台となります。各レポートの指標の意味を理解し、定期的にチェックする習慣をつけましょう。

探索:独自の切り口でデータを深掘りする

「探索」は、GA4の最も強力な機能の一つであり、定型レポートでは得られない独自の切り口でデータを自由に組み合わせて深掘り分析を行うためのスペースです。UAの「カスタムレポート」や「セグメント」機能を、よりパワフルかつ柔軟にしたものとイメージすると良いでしょう。

「探索」では、様々な分析手法のテンプレートが用意されています。

- 自由形式: 最も基本的な形式で、行(ディメンション)と列(指標)を自由に組み合わせてクロス集計表を作成できます。例えば、「流入チャネルごとの、デバイスカテゴリ別のコンバージョン数」といった詳細な分析が可能です。

- 目標到達プロセスデータ探索: ユーザーがコンバージョン(例:商品購入)に至るまでの各ステップ(例:商品閲覧→カート追加→購入手続き開始→購入完了)で、どれくらいのユーザーが次のステップに進み、どこで離脱しているかを可視化します。

- 経路データ探索: 特定のページやイベントを起点(または終点)として、ユーザーがどのような経路を辿ってサイト内を回遊しているかをツリーグラフで可視化します。

- セグメントの重複: 「20代女性」と「東京都在住」など、複数のユーザーセグメントがどの程度重なっているかをベン図で確認できます。

「探索」機能を使いこなせるようになると、「なぜコンバージョン率が低いのか?」「特定のユーザー層はなぜ離脱するのか?」といった、より深い問いに対する答えを見つけるための強力な武器になります。最初は難しく感じるかもしれませんが、まずは「自由形式」で色々なディメンションと指標を組み合わせてみるところから始めてみましょう。

広告:広告の効果を測定する

「広告」セクションは、その名の通り、出稿している様々な広告キャンペーンのパフォーマンスを評価・分析するために特化した場所です。特に、Google広告とGA4アカウントを連携させている場合に、その真価を発揮します。

このセクションでは、以下のような分析が可能です。

- パフォーマンス: すべての広告チャネル(Google広告、ディスプレイ広告、SNS広告など)を横断して、クリック数、コスト、コンバージョン数、費用対効果(ROAS)などを比較できます。

- アトリビューション分析: コンバージョンに至るまでにユーザーが接触した複数の広告チャネル(例:SNS広告→検索広告→直接訪問)が、それぞれどの程度コンバージョンの達成に貢献したかを評価します。「ラストクリック」だけでなく、「データドリブン」や「線形」など、様々なアトリビューションモデルを比較し、各チャネルの真の価値を理解するのに役立ちます。

広告の予算配分を最適化し、マーケティング投資収益率(ROI)を最大化するためには、この「広告」セクションでの詳細な分析が不可欠です。

これだけは押さえたい!GA4の主要レポート5選

GA4には数多くのレポートがあり、最初はどこから見れば良いか迷ってしまうかもしれません。そこで、初心者がまず使い方を覚えるべき、特に重要で利用頻度の高い5つのレポートを厳選してご紹介します。

① リアルタイムレポート:現在のアクセス状況を確認する

【場所】レポート > リアルタイム

リアルタイムレポートは、その名の通り「今、この瞬間」のWebサイトの状況を映し出すレポートです。過去30分間のアクティブユーザー数、ユーザーがどのページを見ているか、どこから来たか、どのイベントを発生させたか、などをリアルタイムで確認できます。

【主な活用シーン】

- タグ設置の動作確認: GA4導入時に、自分のアクセスが計測されるかを確認する際に使用します。

- キャンペーン効果の即時確認: 新しい広告キャンペーンを開始した直後や、テレビ・雑誌で紹介された直後などに、アクセスが急増しているかを即座に確認できます。

- SNS投稿の反応測定: X(旧Twitter)やInstagramで投稿した直後に、どれくらいのユーザーがリンクをクリックしてサイトを訪れたかを把握できます。

リアルタイムレポートは、日常的な定点観測に使うというよりは、特定の施策に対する瞬間的な反応を見るための、いわば「心電図」のような役割を果たします。

② 集客レポート:ユーザーがどこから来たかを知る

【場所】レポート > ライフサイクル > 集客

集客レポートは、ユーザーがあなたのサイトに「どのような経路でたどり着いたか」を分析するためのレポート群です。主に「トラフィック獲得」レポートが重要です。

このレポートでは、「セッションのデフォルトチャネルグループ」(自然検索、有料検索、ダイレクト、リファラルなど)をディメンションとして、各チャネル経由のセッション数、ユーザー数、エンゲージメント率、コンバージョン数などを一覧で比較できます。

【分析のポイント】

- どのチャネルが最も多くのユーザーを連れてきているか? (セッション数)

- どのチャネルからのユーザーが、サイトに最も深く関与しているか? (エンゲージメント率)

- どのチャネルが、最終的な成果(コンバージョン)に最も貢献しているか? (コンバージョン数)

例えば、「自然検索からのセッション数は多いが、コンバージョン率は低い」という場合は、SEOで集客しているキーワードと、サイトのコンテンツやオファー内容がマッチしていない可能性があります。このレポートを定期的に見ることで、どのマーケティングチャネルに注力すべきか、改善すべきかを判断できます。

③ エンゲージメントレポート:ユーザーがどのページを見ているかを知る

【場所】レポート > ライフサイクル > エンゲージメント

エンゲージメントレポートは、サイトを訪れたユーザーが「サイト内でどのような行動をとったか」を分析するためのレポート群です。特に重要なのが「ページとスクリーン」レポートです。

このレポートでは、各ページのURLやページタイトルをディメンションとして、それぞれのページの表示回数、ユーザー数、平均エンゲージメント時間、イベント数、コンバージョン数などを確認できます。

【分析のポイント】

- どのページが最も多く見られているか? (表示回数) → 人気コンテンツの特定

- ユーザーはどのページに長く滞在しているか? (平均エンゲージメント時間) → 関心度の高いコンテンツの特定

- どのページがコンバージョンに繋がりやすいか? (コンバージョン数) → 収益性の高いページの特定

- 逆に、ほとんど見られていないページや、滞在時間が極端に短いページはどれか? → 改善が必要なページの特定

このレポートは、コンテンツマーケティングの成果を評価したり、サイトの回遊性を改善したりするための基本的なインプットとなります。人気のある記事の傾向を分析して次のコンテンツ企画に活かしたり、離脱の多いページの原因を探って改善したりする際に活用しましょう。

④ ユーザー属性レポート:どんなユーザーが訪問しているかを知る

【場所】レポート > ユーザー > ユーザー属性

ユーザー属性レポートは、「どのような特徴を持ったユーザーがサイトを訪れているか」を把握するためのレポートです。主に「ユーザー属性の詳細」レポートを見ます。(※このレポートのデータを取得するには、事前に「Googleシグナル」の有効化が必要です)

このレポートでは、国、地域、市区町村、性別、年齢、言語といったディメンションでユーザーを分類し、それぞれのセグメントごとのユーザー数やエンゲージメント、コンバージョン数などを比較できます。

【分析のポイント】

- サイトが想定しているターゲット層と、実際の訪問者層は一致しているか?

- 特定の年齢層や性別のユーザーのエンゲージメント率やコンバージョン率が特に高くないか?

- 特定の地域からのアクセスやコンバージョンが突出していないか?

例えば、ECサイトで「20代女性」のコンバージョン率が際立って高いことがわかれば、その層に向けた広告配信を強化する、といった判断ができます。自社の顧客像をデータで裏付け、マーケティング戦略の解像度を高める上で欠かせないレポートです。

⑤ コンバージョンレポート:サイトの目標達成度を測る

【場所】レポート > ライフサイクル > エンゲージメント > コンバージョン

コンバージョンレポートは、サイト運営における最終的な「ゴール」として設定したイベント(商品購入、資料請求、会員登録など)が、どれだけ達成されたかを確認するためのレポートです。

このレポートでは、コンバージョンとして設定したイベント名ごとに、その発生回数(コンバージョン数)や、そのコンバージョンによってもたらされた合計収益などを確認できます。

【分析のポイント】

- コンバージョン数は、目標に対して順調に推移しているか?

- 特定のコンバージョンイベントの数が急に増減していないか?

このレポート自体はシンプルですが、ここがすべての分析の終着点となります。他のレポート(集客、エンゲージメント、ユーザー属性など)で分析を行う際は、常に「それがコンバージョン数の増減にどう影響しているか?」という視点を持つことが重要です。例えば、「集客レポート」でチャネルを選ぶ際のプルダウンメニューを「コンバージョン」に変更すれば、「どのチャネルが最もコンバージョンに貢献しているか」が一目でわかります。このように、コンバージョンを軸に他のレポートを読み解くことで、ビジネスの成果に直結するインサイトを得られます。

分析の前に済ませたいGA4の初期設定4選

GA4は導入してすぐに使い始められますが、より正確で価値のあるデータを取得するためには、分析を本格化する前に済ませておくべきいくつかの重要な初期設定があります。これらを怠ると、後々の分析に支障をきたす可能性があるため、必ず確認しておきましょう。

① データの保持期間を14ヶ月に変更する

これは最も重要な初期設定です。 GA4では、ユーザー単位やイベント単位のデータ(「探索」レポートで使用する詳細データ)の保持期間が、デフォルトで「2ヶ月」に設定されています。このままだと、3ヶ月以上前のデータを深掘り分析しようとしても、データが消えてしまっているため分析できません。

この保持期間は、最長の「14ヶ月」に変更することが可能です。年間のトレンド比較など、長期的な分析を行う上で必須の設定ですので、GA4を導入したら真っ先に変更しましょう。

【設定方法】

- GA4画面左下の「管理」(歯車マーク)をクリックします。

- プロパティ列にある「データ設定」>「データ保持」を選択します。

- 「イベントデータの保持」のプルダウンメニューを「2ヶ月」から「14ヶ月」に変更します。

- 「保存」をクリックして完了です。

なお、この設定は変更後に収集されるデータから適用されるため、できるだけ早く設定することが重要です。

② 内部トラフィック(関係者からのアクセス)を除外する

Webサイトのアクセスデータには、自社の社員やWebサイト制作会社の担当者など、関係者からのアクセスも含まれてしまいます。これらの「内部トラフィック」がデータに含まれていると、ユーザー数やページビュー数が水増しされ、エンゲージメント率などの指標も不正確になり、正しい分析の妨げになります。

そこで、関係者が業務で使用するネットワークのIPアドレスを登録し、そのIPアドレスからのアクセスをデータ計測から除外する設定を行いましょう。

【設定方法】

- 「管理」> プロパティ列「データストリーム」を選択し、設定済みのウェブストリームをクリックします。

- 「Google タグ」セクションの「タグ設定を行う」をクリックします。

- 「設定」画面で「内部トラフィックの定義」を選択します。

- 「作成」ボタンを押し、ルール名(例:本社オフィス)と、除外したいIPアドレスを入力します。「IPアドレスが次と等しい」を選択し、自社のグローバルIPアドレスを入力してください。

- 次に、「管理」>「データ設定」>「データフィルタ」に進みます。

- 「Internal Traffic」というフィルタがあるので、これをクリックし、フィルタの状態を「テスト」から「有効」に変更して保存します。

これで、指定したIPアドレスからのアクセスは、GA4のレポートに反映されなくなります。

③ Googleシグナルを有効化する

Googleシグナルは、Googleアカウントにログインしているユーザーのデータを、サイトのアクセスデータと関連付ける機能です。これを有効にすることで、GA4の機能が大幅に拡張されます。

【Googleシグナルを有効化するメリット】

- クロスデバイス分析の精度向上: 異なるデバイス(PC/スマホ)からのアクセスを、同一ユーザーとしてより正確に認識できるようになります。

- ユーザー属性・インタレスト情報の取得: 「ユーザー属性レポート」で、年齢、性別、興味関心といった詳細なデモグラフィックデータを取得できるようになります。

- リマーケティング機能の強化: GA4で作成したオーディエンス(特定の行動をしたユーザー群)をGoogle広告と連携し、より高度なリマーケティング広告を配信できます。

【設定方法】

- 「管理」> プロパティ列「データ設定」>「データ収集」を選択します。

- 「Googleシグナルのデータ収集」のセクションで「設定」ボタンをクリックします。

- 表示される説明を確認し、「有効にする」ボタンをクリックして完了です。

ユーザーのプライバシーポリシーに関わる設定ですので、サイトのプライバシーポリシーページに、Googleアナリティクスによるデータ収集について適切に記載しておくことが推奨されます。

④ Googleサーチコンソールと連携する

Googleサーチコンソールは、ユーザーがどのような検索キーワードでサイトに流入したか、検索結果で何回表示され、何回クリックされたか、といった「検索エンジンにおけるサイトのパフォーマンス」を分析できる無料ツールです。

GA4とサーチコンソールを連携させることで、GA4の管理画面内でサーチコンソールのデータを確認できるようになります。具体的には、GA4の「集客」レポートの中に「Search Console」というレポートコレクションが追加され、「自然検索クエリ(どんなキーワードで検索されたか)」や「Google自然検索トラフィック」といったレポートが利用可能になります。

これにより、SEOの観点からの分析がGA4内で完結しやすくなり、「どのキーワードで集客できたユーザーが、サイト内でエンゲージメント高く行動し、コンバージョンに至っているか」といった、流入前からコンバージョンまでの一貫した分析が可能になります。

【設定方法】

- 「管理」> プロパティ列を下にスクロールし、「サービスとのリンク」セクションにある「Search Consoleのリンク」を選択します。

- 「リンク」ボタンをクリックし、連携したいサーチコンソールのプロパティを選択して、画面の指示に従って進めます。

この連携を行うには、GA4とサーチコンソールの両方で同じGoogleアカウントに管理者権限が付与されている必要があります。

GA4をビジネスに活かすためのポイント

GA4を導入し、レポートの見方を覚えただけでは、ビジネスの成果には繋がりません。重要なのは、得られたデータをどのように解釈し、具体的なアクションに結びつけるかです。ここでは、GA4を単なるツールで終わらせず、ビジネス成長のエンジンとするための3つの重要なポイントを解説します。

分析の目的(KGI・KPI)を明確にする

GA4は非常に多機能なため、目的意識なしにデータを眺めていると、情報の海に溺れてしまいがちです。「なんとなくデータを眺めていたら一日が終わってしまった」という事態を避けるために、分析を始める前に「何のためにデータを見るのか」という目的を明確に定めることが不可欠です。

そのために有効なのが、KGIとKPIの考え方です。

- KGI (Key Goal Indicator / 重要目標達成指標): ビジネスにおける最終的なゴールを示す指標です。

- 例: 「ECサイトの売上を前年比120%にする」「BtoBサイトからのお問い合わせ件数を月間50件にする」

- KPI (Key Performance Indicator / 重要業績評価指標): KGIを達成するための中間的な目標となる、具体的な行動指標です。KGIを達成するためのプロセスを分解し、計測可能な指標に落とし込んだものと言えます。

- 例: (KGIが売上アップの場合)

- サイトへのセッション数を増やす

- 商品購入のコンバージョン率を高める

- 平均注文単価を上げる

- 例: (KGIが売上アップの場合)

まず自社のビジネスにおけるKGIを定め、それを達成するためにGA4で追うべきKPIを具体的に設定します。例えば、「コンバージョン率を高める」がKPIであれば、GA4では「コンバージョンレポート」を定期的にチェックし、コンバージョン率の向上に貢献しているチャネルやページは何か、逆に足を引っ張っている要素は何か、という視点でデータを分析することになります。

目的(KGI・KPI)が定まることで、見るべきレポートや指標が絞られ、分析の軸がブレなくなります。

仮説を立ててデータで検証する

優れたデータ分析は、単なるデータの観察から生まれるのではありません。「仮説→実行→検証→改善」というサイクル(PDCAサイクル)を回すプロセスの中にあります。GA4のデータは、このサイクルの「検証(Check)」のフェーズで極めて重要な役割を果たします。

データを見てから「何か面白いことはないか」と探すのではなく、まず先に「こうすれば、こうなるのではないか?」という仮説を立てます。

【仮説立案の例】

- 仮説: 「商品の魅力が伝わりきっていないため、詳細ページに動画を埋め込めば、滞在時間が延びてコンバージョン率が上がるのではないか?」

- 仮説: 「スマートフォンユーザーの離脱率が高いのは、入力フォームが使いにくいからではないか?フォームの項目を減らせば改善されるはずだ。」

- 仮説: 「ブログ記事Aから商品ページBへの誘導が少ない。記事の最後に関連商品へのリンクを分かりやすく設置すれば、クリック率が上がるのではないか?」

このような仮説を立てたら、実際にサイトの改善(動画の設置、フォームの改修など)を実行(Do)します。そして、施策の実行前後で、GA4のデータ(滞在時間、コンバージョン率、クリック率など)が仮説通りに変化したかを検証(Check)します。

もし仮説が正しければ、その改善を本格的に展開します。もし期待した結果が出なければ、なぜダメだったのかを再度考察し、新たな仮説を立てて次のサイクルに進みます。この地道な「仮説と検証」の繰り返しこそが、Webサイトを継続的に成長させる王道です。

定期的にレポートを確認する習慣をつける

Webサイトの状況は、市場のトレンドや競合の動き、自社のマーケティング施策などによって常に変化しています。一度分析して終わりではなく、定期的にデータをチェックし、サイトの健康状態を定点観測することが重要です。

すべてを毎日見る必要はありません。自分の役割や目的に応じて、見るべきレポートと頻度を決めましょう。

- 日次でチェック: サイト全体の異常を検知するため、「ホーム」画面や「リアルタイムレポート」をざっと確認する。広告担当者であれば、広告キャンペーンの主要指標を確認する。

- 週次でチェック: 「集客レポート」や「エンゲージメントレポート」で、主要チャネルや人気コンテンツの動向を確認する。先週と比較して大きな変化がないかを把握する。

- 月次でチェック: 月初の定例ミーティングなどで、KGI・KPIの達成状況をレビューする。前月比や前年同月比で長期的なトレンドを分析し、次月の施策を検討する。

Looker Studio(旧Googleデータポータル)などのBIツールを使って、自分たちが必要な指標だけをまとめたカスタムダッシュボードを作成するのも非常に有効です。これにより、毎回GA4の画面でレポートを探す手間が省け、効率的に定点観測ができるようになります。

データを「見る」ことを習慣化することで、小さな変化や兆候にいち早く気づき、大きな問題に発展する前に対処したり、新たなビジネスチャンスを発見したりすることができるのです。

まとめ

本記事では、Googleアナリティクス4(GA4)について、その基本的な概念からUAとの違い、導入方法、主要なレポートの見方、そしてビジネスに活かすためのポイントまで、幅広く解説してきました。

GA4は、UAから計測の思想が大きく変わり、デバイスやプラットフォームを横断する現代の「ユーザー」の行動を、より正確かつ深く分析するために設計された、次世代のアクセス解析ツールです。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、その核心にある「ユーザー中心」「イベントベース」という考え方を理解すれば、そのパワフルな分析機能の真価が見えてくるはずです。

改めて、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- GA4はWebサイトやアプリのパフォーマンスを可視化する必須ツールであり、UAのサポート終了に伴い、その活用は不可欠です。

- UAとの大きな違いは、「セッション重視」から「ユーザー重視」へ、「ページビュー」から「イベント」へと、計測の軸が変化した点にあります。

- 導入・設定は5つのステップ(アカウント準備→アカウント作成→プロパティ設定→タグ設置→動作確認)で進め、その後の初期設定(データ保持期間変更、内部トラフィック除外など)も忘れずに行いましょう。

- まずは主要な5つのレポート(リアルタイム、集客、エンゲージメント、ユーザー属性、コンバージョン)の見方をマスターすることから始めるのがおすすめです。

- GA4をビジネス成果に繋げるには、KGI・KPIの設定、仮説検証サイクルの実践、そして定期的なレポート確認の習慣化が鍵となります。

GA4は、単にアクセス数を数えるためのツールではありません。データを通じて顧客を理解し、コミュニケーションを改善し、最終的にビジネスを成長させるための戦略的な武器です。

この記事で学んだ知識を元に、まずはGA4を導入し、自社のサイトのデータを眺めてみることから始めてみてください。データに基づいたサイト改善の第一歩を踏み出すことで、これまで見えなかった多くの発見と、ビジネス成長の新たな可能性が拓けるはずです。