Webサイトを運営しているものの、「どれくらいの人が見てくれているのか分からない」「どうすればもっと成果が上がるのか見当がつかない」といった悩みを抱えていませんか。Webサイトは、ただ公開しているだけではその価値を最大限に発揮できません。そこで重要になるのが「アクセス解析」です。

アクセス解析は、いわばWebサイトの「健康診断」のようなものです。サイトを訪れるユーザーの行動をデータとして可視化し、現状の強みや弱み、改善すべき課題を客観的に把握できます。これにより、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた戦略的なサイト運営が可能になります。

しかし、「アクセス解析」と聞くと、「専門用語が多くて難しそう」「何から手をつければいいか分からない」と感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、アクセス解析の初心者の方に向けて、その基本から実践的なやり方までを網羅的に解説します。アクセス解析の目的や重要性、分析で分かること、見るべき重要指標、そして初心者でもすぐに始められるおすすめのツールまで、順を追って丁寧に説明します。

この記事を最後まで読めば、アクセス解析の全体像を理解し、自社のWebサイトの課題を発見し、成果を向上させるための第一歩を踏み出せるようになります。データという強力な武器を手に、Webサイトのポテンシャルを最大限に引き出していきましょう。

目次

アクセス解析とは

アクセス解析とは、Webサイトやアプリケーションに訪れたユーザーの行動に関するデータを収集・分析し、サイトの現状把握や課題発見、改善施策の立案に役立てる活動全般を指します。具体的には、サーバーに記録されるアクセスログや、専用の計測タグ(コード)をサイトに埋め込むことで得られるデータを分析します。

この活動は、実店舗における顧客の動向調査と似ています。例えば、あるアパレルショップが、来店客数を数え、どの商品棚の前で立ち止まる人が多いか、試着室はどれくらい利用されているか、最終的に何人が商品を購入したかを記録するようなものです。これらの情報があれば、「この商品のディスプレイは注目を集めているな」「入口から試着室までの動線が悪いのかもしれない」「購入率は高いが、そもそも来店客数が少ないのが課題だ」といったインサイトを得られます。

アクセス解析は、この一連のプロセスをWebサイト上でデジタルに行うものです。

収集されるデータは多岐にわたります。

- 誰が来たか:ユーザーの年齢、性別、地域、使用言語など(デモグラフィック情報)

- どこから来たか:検索エンジン、SNS、他サイトからのリンク、広告など(流入経路)

- いつ来たか:訪問した日時、曜日、時間帯

- どのデバイスで来たか:パソコン、スマートフォン、タブレットなど

- サイト内でどう動いたか:最初に訪れたページ(ランディングページ)、閲覧したページの順番、各ページでの滞在時間、クリックした場所、そしてサイトから離れたページ(離脱ページ)

- 目標を達成したか:商品の購入、問い合わせ、資料請求などの成果(コンバージョン)

これらの膨大なデータをただ眺めるだけでは意味がありません。アクセス解析の真価は、これらのデータを分析し、「ユーザーの行動の背景にある心理やニーズを読み解き、サイト改善のアクションにつなげる」点にあります。

例えば、「スマートフォンからのアクセスが多いのに、購入率がパソコンに比べて著しく低い」というデータが得られたとします。ここから、「スマートフォンの画面では商品の詳細が見にくいのではないか」「入力フォームが使いづらいのではないか」といった仮説を立てられます。そして、その仮説に基づいて商品ページの画像表示を改善したり、フォームを簡略化したりといった具体的な施策を実行し、再度データを計測して効果を検証するのです。

このように、アクセス解析は単なるデータ収集作業ではなく、「データ収集 → 分析 → 仮説立案 → 施策実行 → 効果検証」という一連のPDCAサイクルを回し、Webサイトを継続的に成長させていくための羅針盤となる、極めて重要なマーケティング活動なのです。

かつては専門的な知識を持つ一部の担当者だけが行う高度な作業でしたが、現在ではGoogleアナリティクスをはじめとする高機能なツールが無料で利用できるようになったため、専門家でなくても基本的な分析を行える環境が整っています。Webサイトで何らかの成果を目指すのであれば、アクセス解析は避けて通れない必須のスキルといえるでしょう。

アクセス解析の目的と重要性

アクセス解析を単なる「サイトのアクセス数を調べる作業」と捉えていては、その真の価値を見出すことはできません。アクセス解析には、Webサイトをビジネス資産として成長させるための、明確な目的と重要性があります。ここでは、主な4つの目的を深掘りし、なぜアクセス解析が不可欠なのかを解説します。

サイトの現状を客観的に把握する

Webサイト運営において最も避けたいのは、運営者の「思い込み」や「感覚」だけで意思決定を行うことです。「きっとこのデザインはユーザーに響いているはずだ」「このコンテンツは間違いなく人気があるだろう」といった主観的な判断は、実際のユーザー行動と乖離しているケースが少なくありません。

アクセス解析は、こうした主観を排除し、Webサイトのパフォーマンスを客観的な「データ」として可視化します。これは、企業の経営状況を把握するために決算書を見るのと同じです。

- 訪問者数(ユーザー数):サイトにどれくらいの人が興味を持っているか、基本的な人気度を示します。

- ページビュー数:どのコンテンツがどれだけ見られているか、ユーザーの関心の対象を明らかにします。

- 直帰率や滞在時間:ユーザーがコンテンツに満足しているか、サイトは使いやすいかを測る指標になります。

これらのデータは、サイトの「健康状態」を示すカルテのようなものです。例えば、多くの時間とコストをかけて制作したページの閲覧数が極端に少なければ、そのページへの導線に問題があるのかもしれません。逆に、特に力を入れていなかったページのアクセス数が多ければ、それはユーザーが求めている隠れたニーズであり、さらに深掘りすべきテーマかもしれません。

このように、データという共通言語を用いることで、チーム内での現状認識を統一し、議論の質を高めることができます。「私はこう思う」という主観のぶつかり合いではなく、「このデータがこう示しているので、次はこうすべきではないか」という建設的な対話が生まれるのです。アクセス解析は、データドリブンなサイト運営文化を醸成するための第一歩であり、全ての改善活動の基盤となります。

ユーザーの行動を理解する

Webサイトの成果は、すべて「ユーザー」によってもたらされます。したがって、サイトを改善するには、まず「ユーザーを深く理解すること」が不可欠です。アクセス解析は、このユーザー理解を強力にサポートします。

アクセス解析ツールを使えば、サイトを訪れたユーザーの様々な側面を明らかにできます。

- ユーザー属性(デモグラフィック):想定していたターゲット層(ペルソナ)と、実際に訪れているユーザー層が一致しているかを確認できます。もし、20代女性をターゲットにしたECサイトに40代男性が多く訪れているのであれば、商品ラインナップやプロモーション戦略の見直しが必要かもしれません。

- 流入経路(チャネル):ユーザーがどのような経緯でサイトにたどり着いたかが分かります。SEO施策が功を奏して検索エンジンからの流入が増えているのか、SNSでの発信がうまくいってソーシャル経由の訪問者が多いのかなどを把握できます。これにより、効果の高いチャネルにリソースを集中させるといった戦略的な判断が可能になります。

- 行動フロー(サイト内回遊):ユーザーがどのページから訪問し(ランディングページ)、次にどのページへ移動し、最終的にどこでサイトを離れたか(離脱ページ)という一連の流れを追跡できます。理想的な動線と実際のユーザーの動きを比較することで、「ここで多くのユーザーが離脱しているから、このページに問題がありそうだ」といった具体的な課題を発見できます。

これらの情報を組み合わせることで、「〇〇というキーワードで検索して訪問した30代の男性は、商品Aのページを見た後、関連記事Bを読み、最終的に問い合わせページで離脱した」といった、具体的なユーザーの物語(カスタマージャーニー)を描き出すことができます。この物語を数多く分析することで、ユーザーのニーズ、興味、そして彼らが抱えるであろう課題や疑問を推測し、より彼らの心に響くコンテンツや体験を提供するためのヒントを得られるのです。

サイトの課題を発見し改善する

アクセス解析の最も重要な役割の一つは、Webサイトが抱える「課題」をデータに基づいて特定することです。漠然と「サイトの成果が上がらない」と悩むのではなく、「なぜ、どこで、何が」問題なのかを具体的に突き止められます。

課題発見の典型的な例をいくつか見てみましょう。

- 直帰率が高いページ:ユーザーがサイトに訪問して最初の1ページだけを見て、他のページに移動せずに帰ってしまう割合が高いページです。特に、SEOや広告からの集客を担うランディングページでこの数値が高い場合、「ページの内容がユーザーの期待とずれている」「ページの表示速度が遅い」「次に何をすれば良いか分かりにくい」といった深刻な問題を抱えている可能性があります。

- 離脱率が高いページ:ユーザーがサイト内を回遊した末に、最終的にサイトを離れる割合が高いページです。特に、お問い合わせフォームや購入手続きの最終画面など、コンバージョン直前のページで離脱率が高い場合は、入力項目の多さやエラー表示の分かりにくさなど、致命的なUI/UXの問題が潜んでいることが疑われます。

- コンバージョン率(CVR)が低い:サイトへのアクセスは多いのに、なかなか成果(商品購入、資料請求など)に結びつかない状態です。この場合、ターゲットユーザーと実際の訪問者がずれている、サイトの信頼性が低い、購入への動線が複雑すぎるなど、複数の要因が絡み合っていると考えられます。

これらのデータ上の「異常値」を発見したら、次に行うのが「なぜそうなっているのか?」という仮説の立案です。例えば、「スマートフォンの直帰率が高い」という事実(データ)に対し、「ファーストビュー(最初に表示される画面)に魅力がないからではないか?」という仮行説を立てます。

そして、その仮説を検証するために、ファーストビューの画像やキャッチコピーを変更する(A/Bテスト)といった改善策を実施します。施策実施後、再びデータを計測し、直帰率が改善されたかどうかを確認します。この「データ分析 → 課題発見 → 仮説立案 → 施策実行 → 効果検証」というサイクルを回し続けることこそが、アクセス解析を最大限に活用したサイト改善の王道です。

マーケティング施策の効果を測定する

企業はWebサイトへの集客のために、SEO、リスティング広告、SNSマーケティング、メールマガジンなど、様々なマーケティング施策を展開します。しかし、これらの施策に投じたコストや労力が、実際にどれだけの成果につながっているのかを正確に把握しなければ、効果的な投資判断はできません。

アクセス解析は、各マーケティング施策の「費用対効果(ROI)」を測定するための重要なツールです。

- チャネル別の分析:アクセス解析ツールでは、流入経路(チャネル)ごとにセッション数やコンバージョン数を分析できます。「自然検索(Organic Search)」「有料検索(Paid Search)」「SNS(Social)」「参照(Referral)」など、どのチャネルが最も多くのユーザーを呼び込み、そして最も多くのコンバージョンを生み出しているかを可視化できます。

- キャンペーンの効果測定:特定の広告キャンペーンやプロモーションの効果を測ることも可能です。例えば、広告のリンクに特別なパラメータ(UTMパラメータ)を付与しておくことで、「〇月〇日に出稿したバナー広告経由の訪問者は〇人で、そのうち〇人が商品を購入した」という精确なデータを取得できます。

- SEO施策の評価:SEO対策として特定のキーワードを狙ってコンテンツを作成した場合、そのコンテンツが実際に狙ったキーワードで検索結果に表示され、どれくらいのクリックを集めているか(Googleサーチコンソールと連携)、そしてサイトに訪れたユーザーがコンバージョンに至っているかを追跡できます。

これらの分析により、「どの施策が成功していて、どの施策がうまくいっていないのか」を明確に判断できます。これにより、「効果の低い広告キャンペーンの予算を、成果の出ているSEOコンテンツ制作に振り分ける」といった、データに基づいた合理的なリソース配分が可能になります。アクセス解析は、マーケティング活動全体を最適化し、ビジネスの成長を加速させるための羅針盤としての役割を担っているのです。

アクセス解析でわかること

アクセス解析ツールを導入すると、具体的にどのような情報が得られるのでしょうか。ここでは、アクセス解析で把握できる代表的な4つのデータカテゴリーについて、それぞれがビジネスにどう役立つのかを交えながら解説します。これらの情報を組み合わせることで、ユーザーの姿を立体的に捉え、サイト改善の具体的なヒントを見つけ出すことができます。

ユーザーの属性(年齢・性別・地域など)

アクセス解析では、サイトを訪れたユーザーがどのような人々であるか、その基本的なプロフィール(デモグラフィック情報や興味関心)を把握できます。Googleアナリティクスなどのツールは、Googleアカウントのログイン情報や閲覧履歴などから推定された、匿名の統計データを提供します。

- 年齢・性別:サイト訪問者の年齢層や男女比が分かります。例えば、30代女性向けの化粧品を販売するECサイトを運営している場合、実際に訪問しているユーザーも30代女性が中心であれば、マーケティング戦略が正しく機能していると判断できます。逆に、想定外の年齢層や性別のユーザーが多ければ、新たなターゲット層へのアプローチの可能性を探ったり、現在のコンテンツやメッセージングがターゲットに響いていない原因を分析したりするきっかけになります。

- 地域(国・都道府県・市区町村):ユーザーがどこからアクセスしているかが分かります。これは、実店舗を持つビジネスにとって特に重要です。例えば、東京都渋谷区に店舗を構えるレストランのWebサイトで、渋谷区やその周辺地域からのアクセスが多ければ、地域に根ざした集客がうまくいっている証拠です。また、特定の地域からのアクセスが急増した場合、その地域で何か話題になっている可能性(テレビや雑誌での紹介など)も考えられます。

- 興味・関心:ユーザーが他にどのような分野に興味を持っているか(アフィニティカテゴリ)や、何かを購入しようと積極的に情報を探しているか(購買意向の強いオーディエンス)といった情報も分かります。これにより、ユーザーの潜在的なニーズを理解し、よりパーソナライズされたコンテンツや広告を展開するためのヒントが得られます。

これらの属性情報を理解することは、ペルソナ(理想の顧客像)の解像度を高める上で非常に重要です。「30代女性」という漠然としたターゲットではなく、「東京都在住で、美容と旅行に興味がある30代女性」というように、より具体的なユーザー像を描くことで、コンテンツの切り口やデザインの方向性が明確になります。

サイトへの流入経路(どこから来たか)

ユーザーが自社のWebサイトにたどり着くまでの道のりは一つではありません。アクセス解析では、ユーザーがどの「入口」からサイトに入ってきたか、すなわち流入経路(チャネル)を詳細に分析できます。これは、どの集客施策が効果的に機能しているかを評価する上で不可欠な情報です。

主要な流入経路には以下のようなものがあります。

| 流入経路(チャネル) | 説明 | 分析のポイント |

|---|---|---|

| Organic Search(自然検索) | GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索した結果、広告枠以外からクリックして訪問した場合。 | SEO対策の成果を測る重要な指標。どのキーワードで流入しているか、どのランディングページに集まっているかを見る。 |

| Paid Search(有料検索) | リスティング広告など、検索エンジンの広告枠をクリックして訪問した場合。 | 広告キャンペーンの効果測定。費用対効果(CPA、ROAS)を分析し、キーワードや広告文の最適化を図る。 |

| Referral(参照) | 他のWebサイトやブログに貼られたリンクをクリックして訪問した場合。 | どのようなサイトから紹介されているか(被リンク)を把握。提携サイトや影響力のあるメディアからの流入は質が高い傾向がある。 |

| Social(ソーシャル) | X(旧Twitter)、Facebook、InstagramなどのSNSからの訪問。 | SNSマーケティングの効果を測定。どのプラットフォーム、どの投稿がトラフィックやコンバージョンに貢献しているかを分析する。 |

| Direct(ダイレクト) | ブックマーク(お気に入り)や、URLを直接入力して訪問した場合。 | サイトの知名度やリピーターの多さを示す指標。ブランド認知度が高い、あるいはファンが多いサイトほどこの割合が高くなる。 |

| Email(Eメール) | メールマガジンなどに記載されたリンクからの訪問。 | メールマーケティングの効果を測定。開封率だけでなく、サイトへの送客数やコンバージョンへの貢献度を評価する。 |

これらの流入経路別のデータを分析することで、「どのチャネルにもっとリソースを投下すべきか」「どのチャネルに改善の余地があるか」といった戦略的な意思決定ができます。例えば、自然検索からの流入は多いもののコンバージョン率が低い場合、SEOで集客したユーザーの検索意図と、ランディングページの内容が合致していない可能性があります。逆に、SNSからの流入は少ないがコンバージョン率が非常に高い場合、SNS運用の強化がビジネス成長の大きなチャンスになるかもしれません。

ユーザーが閲覧したページや順番

ユーザーがサイトに到着してから離れるまでの「サイト内での足跡」を追跡できるのも、アクセス解析の強力な機能です。これにより、ユーザーが何に興味を持ち、どのように情報を収集し、どこでつまずいているのかを具体的に把握できます。

- ランディングページ:ユーザーがそのセッションで最初に訪れたページのことです。流入経路と組み合わせて分析することで、「〇〇というキーワードで検索したユーザーは、この記事ページにたどり着くことが多い」といったことが分かります。ランディングページはサイトの第一印象を決める非常に重要なページであり、ここの出来不出来が直帰率に大きく影響します。

- 閲覧ページと閲覧順序(行動フロー):ユーザーがサイト内をどのように回遊したか、その経路を視覚的に確認できます。例えば、「トップページ → 商品一覧ページ → 商品詳細ページA → カート」という理想的な流れをたどるユーザーもいれば、「トップページ → 会社概要 → 採用情報」といった、当初想定していなかった動きをするユーザーもいます。多くのユーザーが特定のページ間でループしていたり、予期せぬページへ移動していたりする場合、ナビゲーションや内部リンクに問題がある可能性があります。

- 離脱ページ:ユーザーがそのセッションで最後に閲覧し、サイトを離れたページのことです。すべてのページには離脱が伴いますが、特にコンバージョンプロセスの途中(例:カートページ、個人情報入力ページ)での離脱率が高い場合は、早急な対策が必要です。フォームの入力が面倒、送料が思ったより高かった、決済方法が少ないなど、何らかの障壁が存在することを示唆しています。

これらのデータを分析することで、ユーザーがスムーズに目的を達成できるようなサイト構造(情報アーキテクチャ)や導線設計(UI/UX)の改善点が見えてきます。「このページを見たユーザーは、次はこちらの関連情報も求めているのではないか」と仮説を立てて内部リンクを追加したり、「このフォームで多くの人が離脱しているから、入力項目を減らしてみよう」といった具体的な改善アクションにつなげることができます。

コンバージョン(目標達成)の状況

アクセス解析における「コンバージョン(CV)」とは、Webサイト上で設定した最終的な目標をユーザーが達成することを指します。これは、サイト運営の成否を測る最も重要な指標の一つです。コンバージョンの定義は、サイトの目的によって様々です。

- ECサイト:商品購入、カートへの追加

- BtoBサイト:問い合わせ、資料請求、セミナー申し込み

- メディアサイト:メルマガ登録、会員登録、特定ページの閲覧

- コーポレートサイト:採用応募、IR情報ページの閲覧

アクセス解析ツールでは、これらのコンバージョンを事前に設定しておくことで、その達成数や達成率(コンバージョン率/CVR)を計測できます。

コンバージョン分析で分かることは多岐にわたります。

- コンバージョン数とコンバージョン率:サイト全体の成果を定量的に把握できます。これらの数値の推移を定点観測することで、サイト改善やマーケティング施索の効果を最終的な成果の観点から評価できます。

- コンバージョン経路:ユーザーがコンバージョンに至るまでに、どのようなページをどのような順番で閲覧したかを分析できます。これにより、どのページがコンバージョンに最も貢献しているか(貢献度の高いページ)を特定できます。意外なブログ記事が、実は多くの購入のきっかけになっている、といった発見があるかもしれません。

- 流入チャネル別のコンバージョン:「どの流入経路からのユーザーが最もコンバージョンしやすいか」を把握できます。例えば、広告経由のユーザーはコンバージョン率が高いが、自然検索経由のユーザーは低い、といったデータが得られれば、それぞれのチャネルの特性に合わせた改善策を検討できます。

コンバージョン分析は、単に成果を測るだけでなく、「どうすればもっと成果を増やせるのか」という問いに答えるための出発点です。コンバージョン率が低いのであれば、サイト全体の訴求力や使いやすさに問題があるのかもしれません。特定のページからのコンバージョンが多いのであれば、そのページへの導線を強化することで、さらなる成果の向上が期待できます。アクセス解析を通じてコンバージョンの状況を深く理解することは、ビジネスの成長に直結する極めて重要な活動です。

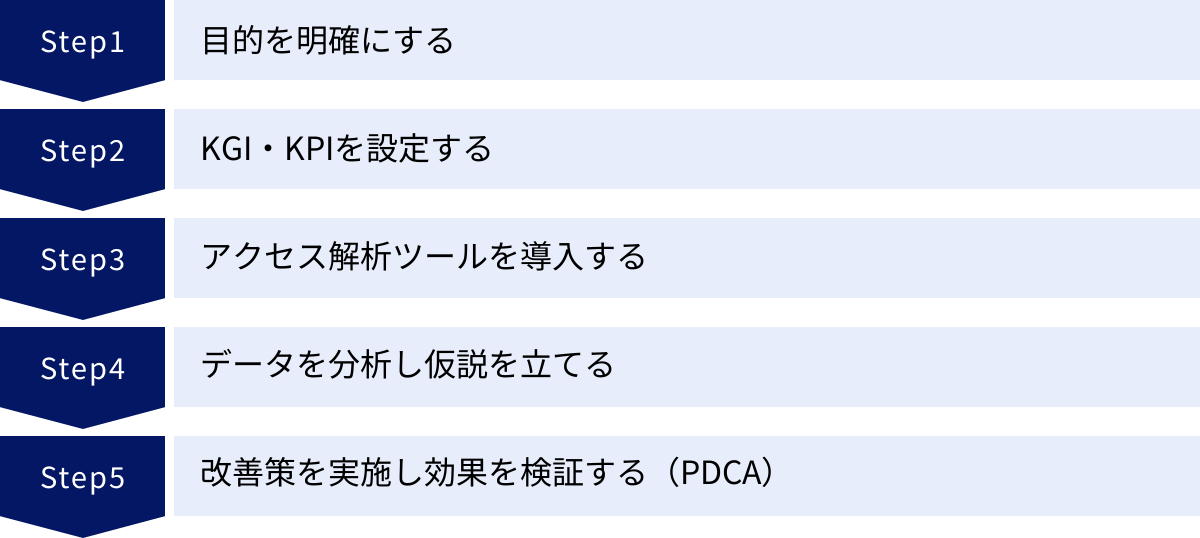

アクセス解析の基本的なやり方【5ステップ】

アクセス解析は、ただツールを導入して毎日数字を眺めるだけでは意味がありません。成果につなげるためには、目的を明確にし、計画的にデータを分析し、改善を繰り返していく体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、初心者がアクセス解析を始めるための基本的な5つのステップを、PDCAサイクルの考え方と共にご紹介します。

① 目的を明確にする

アクセス解析を始める前に、まず最も重要なことは「何のためにアクセス解析を行うのか?」という目的を明確に定義することです。目的が曖昧なままでは、膨大なデータの中からどの指標に注目すべきかが分からず、分析が迷走してしまいます。

目的は、Webサイトがビジネスにおいて担う役割によって異なります。

- ECサイトの場合:「Webサイト経由の売上を前年比120%に向上させる」

- BtoBサイトの場合:「月間の問い合わせ件数を50件から70件に増やす」

- メディアサイトの場合:「新規のメルマガ登録者数を月間1,000人獲得する」

- コーポレートサイトの場合:「採用ページの応募数を倍増させる」

このように、できるだけ具体的で測定可能な言葉で目的を設定することが重要です。「サイトを改善したい」といった漠然とした目標では、何をどう改善すれば良いのか、そしてその成果をどう評価すれば良いのかが分かりません。

この最初のステップで目的を明確にすることで、チーム全体の目線が揃い、これから続く分析活動の方向性が定まります。例えば、「売上向上」が目的ならば、購入完了数やカート投入率、客単価といった指標が重要になります。「問い合わせ件数を増やす」が目的ならば、フォームページの到達率や離脱率、入力完了率などが注目すべき指標となるでしょう。

アクセス解析は目的を達成するための「手段」であり、それ自体が「目的」ではありません。この大前提を常に意識することが、成果につながる分析の第一歩です。

② KGI・KPIを設定する

目的が明確になったら、次はその達成度を測るための具体的な指標を設定します。ここで登場するのが「KGI」と「KPI」という考え方です。

- KGI(Key Goal Indicator / 重要目標達成指標)

KGIは、ビジネスの最終的なゴールを定量的に示す指標です。ステップ①で設定した「目的」を、そのまま具体的な数値目標として設定します。- 例:Webサイト経由の売上「3,000万円/年」、有効な問い合わせ件数「50件/月」

- KPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)

KPIは、KGIを達成するための中間的な目標を定量的に示す指標です。KGIという大きな山を登るために、途中に設定するチェックポイントのようなものだと考えてください。KGIを達成するためのプロセスを分解し、それぞれの要素を指標化したものです。

例えば、KGIが「ECサイトの売上を月間100万円にする」だとします。この売上は、一般的に以下の式で分解できます。

売上 = セッション数 × コンバージョン率(CVR) × 平均顧客単価

この場合、KPIは以下のように設定できます。

- KPI①:セッション数を月間50,000に増やす

- KPI②:コンバージョン率を1.0%から1.2%に改善する

- KPI③:平均顧客単価を8,000円から8,500円に引き上げる

このようにKPIを設定することで、最終目標(KGI)達成のために、具体的に何をすべきか(アクション)が見えてきます。「セッション数を増やす」ためにはSEOや広告施策が必要かもしれません。「コンバージョン率を改善する」ためには、サイトのUI/UX改善やカゴ落ち対策が有効でしょう。「顧客単価を上げる」ためには、アップセルやクロスセルの提案が考えられます。

KGIとKPIは、アクセス解析でどのデータを見るべきかを示す道しるべです。これらの指標を定期的に観測することで、目標達成に向けた進捗が順調か、あるいはどこかのプロセスに問題が生じているかを迅速に把握し、対策を講じることができます。

③ アクセス解析ツールを導入する

目的と指標が定まったら、いよいよデータを計測するための準備に入ります。それがアクセス解析ツールの導入です。現在、様々なツールが存在しますが、まずは無料で始められる高機能なツールから導入するのが一般的です。

代表的なツールは、Googleが提供する「Googleアナリティクス4(GA4)」です。GA4は、Webサイトだけでなくアプリの計測にも対応しており、現在のアクセス解析における世界的な標準ツールとなっています。

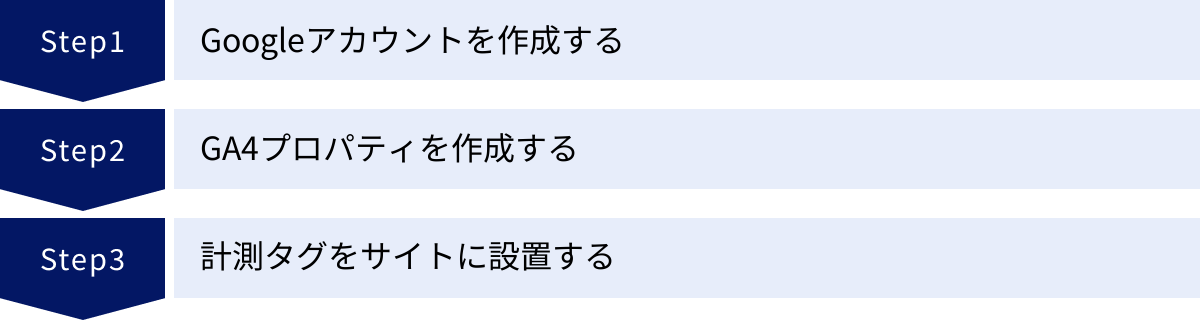

ツールの導入は、基本的には以下の手順で行います。

- アカウントの作成:ツールの提供サイトでアカウントを登録します。

- プロパティの設定:分析したいWebサイトの情報を登録します。

- 計測タグの設置:発行された「計測タグ」と呼ばれる短いコード(JavaScript)を、自社サイトのすべてのページのHTMLソースコード内に貼り付けます。

特に、計測タグの設置は正確に行う必要があります。設置が漏れているページがあると、そのページのデータは計測されません。WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を利用している場合は、専用のプラグインを使えば比較的簡単に設置できます。また、Googleタグマネージャー(GTM)というツールを使えば、コードを直接編集することなく、様々なタグを一元管理できるため、より効率的で安全な運用が可能です。

ツールを導入した直後は、まだデータが蓄積されていません。最低でも1週間〜1ヶ月程度はデータを蓄積する期間と考え、その間にツールの基本的な使い方や画面の見方に慣れておくと良いでしょう。

④ データを分析し仮説を立てる

ツールを導入し、データが蓄積され始めたら、いよいよ分析のフェーズに入ります。ここで重要なのは、単にデータを眺めて一喜一憂するのではなく、データが示す「事実」から「なぜそうなっているのか?」という「仮説」を導き出すことです。

分析のプロセスは以下のようになります。

- KPIの確認:まず、ステップ②で設定したKPIの現状を確認します。目標値に達しているか、先月や前年同月と比較して数値はどのように変化しているかを見ます。

- 変化や異常の発見:KPIの数値に大きな変動(急増・急減)があったり、目標から大きく乖離していたりする場合、その原因を探ります。例えば、「コンバージョン率が急に下がった」という事実を発見します。

- データの深掘り:なぜコンバージョン率が下がったのか、要因を特定するためにデータをさらに詳しく見ていきます。

- セグメント分析:デバイス別(PC/スマホ)、チャネル別(検索/広告)、ユーザー別(新規/リピーター)などにデータを分解して比較します。「スマートフォンユーザーのコンバージョン率だけが著しく低下している」ことが判明するかもしれません。

- ページ分析:どのページのパフォーマンスが悪いのかを特定します。「特定のランディングページの直帰率が急上昇し、コンバージョン率が低下している」ことが分かるかもしれません。

- 仮説の立案:深掘りしたデータから、原因についての仮説を立てます。「スマートフォンのランディングページで、先月行ったデザイン変更が原因で、購入ボタンが分かりにくくなったのではないか?」といった具体的な仮説を考えます。

優れた仮説は、具体的な改善アクションに直結します。「サイトが悪い」という漠然とした問題認識から、「このページのこの部分が、この理由で悪いのではないか」という具体的な問題提起へと進化させることが、このステップのゴールです。

⑤ 改善策を実施し効果を検証する(PDCA)

仮説を立てたら、それを検証するための改善策を実行に移します。分析して終わり、ではなく、具体的なアクションにつなげて初めてアクセス解析は意味を持ちます。

このステップは、ビジネスで広く用いられるPDCAサイクルの考え方そのものです。

- P (Plan):計画

ステップ①〜④がこの「計画」フェーズに相当します。目的を定め、KPIを設定し、データ分析から仮説を立て、具体的な改善策を計画します。- 例:「スマートフォンのランディングページの購入ボタンを、より目立つ色と大きなサイズに変更する」という改善策を計画する。

- D (Do):実行

計画した改善策を実際にWebサイトに実装します。- 例:デザイナーやエンジニアに依頼し、実際にボタンのデザインを変更する。A/Bテストツールを使い、元のデザイン(Aパターン)と新しいデザイン(Bパターン)を、ユーザーにランダムで表示させる設定を行うのも有効です。

- C (Check):評価・検証

改善策の実施後、一定期間(例:2週間)が経過したら、再びアクセス解析ツールでデータを計測し、施策の効果を評価します。- 例:ステップ④で注目した「スマートフォンのコンバージョン率」が、施策実施前と比較して改善したかを確認する。A/Bテストを行った場合は、AパターンとBパターンのどちらがより高いコンバージョン率を記録したかを比較します。

- A (Action):改善

検証結果に基づいて、次のアクションを決定します。- 効果があった場合:新しいデザインを全面的に採用し、他のページにも展開することを検討します。そして、また新たな課題を見つけて次のPDCAサイクルを回します。

- 効果がなかった場合:なぜ効果が出なかったのか、仮説が間違っていたのか、あるいは改善策の実行方法に問題があったのかを考察し、新たな仮説を立てて再度PDCAを回します。

このPDCAサイクルを継続的に、そしてスピーディーに回し続けることが、Webサイトをデータに基づいて着実に成長させるための鍵となります。一度の改善で終わらせず、常に次の改善点を探し続ける姿勢が重要です。

初心者がまず見るべきアクセス解析の重要指標8選

アクセス解析ツールを開くと、無数の指標(メトリクス)が表示され、初心者はどこから手をつければ良いか戸惑ってしまうかもしれません。しかし、全ての指標を一度に理解する必要はありません。まずは、サイトの全体像を把握するための基本的な8つの指標の意味をしっかりと押さえることから始めましょう。

ここでは、それらの重要指標を一覧表でまとめ、それぞれの意味と見るべきポイントを詳しく解説します。

| 指標名 | 略称 | 意味 |

|---|---|---|

| ユーザー数 | UU | 特定の期間内にサイトを訪れた、重複しない個人の数。 |

| セッション数 | – | ユーザーがサイトを訪れてから離脱するまでの一連の行動の回数。 |

| ページビュー数 | PV | サイト内のページがブラウザに表示された合計回数。 |

| 直帰率 | – | 1ページだけを閲覧してサイトを離れたセッションの割合。 |

| 離脱率 | – | あるページを最後にサイトを離れたセッションの割合。 |

| 平均セッション時間 | – | 1セッションあたりの平均滞在時間。 |

| コンバージョン | CV | 商品購入や問い合わせなど、サイト上の目標達成の数。 |

| コンバージョン率 | CVR | セッション数に対するコンバージョン数の割合。 |

① ユーザー数(UU)

ユーザー数(Unique User)とは、特定の期間内にサイトを訪れた、重複しない個人の数です。例えば、あるユーザーが同じ日に3回サイトを訪れた場合、ユーザー数は「1」とカウントされます。これは、サイトの人気度や、どれだけ多くの人にリーチできているかを示す基本的な指標です。実店舗で言えば、「期間中の総来店客数」にあたります。

- 見るべきポイント:ユーザー数の増減トレンドを確認しましょう。月次や週次で比較し、施策(広告出稿やSEOコンテンツの公開など)の後にユーザー数が増加していれば、その施策が新規顧客の獲得に貢献した可能性があります。

- 注意点:ユーザー数は、ブラウザのCookieという仕組みを利用して識別されるため、同じ人物がPCとスマートフォンでアクセスした場合は、それぞれ別のユーザーとしてカウントされることがあります。あくまで概算の数値として捉えるのが適切です。

② セッション数

セッション数とは、ユーザーがサイトを訪れてから離脱するまでの一連の行動の回数を指します。訪問回数とも言えます。通常、ユーザーがサイトにアクセスしてから30分間操作がない場合や、日付が変わった場合にセッションは終了します。例えば、あるユーザーが午前中に1回、午後に1回サイトを訪れた場合、ユーザー数は「1」ですが、セッション数は「2」となります。

- 見るべきポイント:セッション数はサイトの「活気」を示す指標です。ユーザー数と合わせて見ることで、リピーターの多さを推測できます。「セッション数 ÷ ユーザー数」で、一人のユーザーが期間内に平均何回訪問したか(リピート率の目安)が分かります。この数値が高ければ、ファンやリピーターが多い、魅力的なサイトである可能性が高いです。

- 注意点:GA4(Googleアナリティクス4)では、この指標は「セッション」という名称で表示されます。

③ ページビュー数(PV)

ページビュー数(Page View)とは、サイト内のページがブラウザに表示された合計回数です。1回のセッションでユーザーが5ページ閲覧した場合、ページビュー数は「5」とカウントされます。サイト内でどれだけのページが、どれくらいの頻度で見られているか、つまりコンテンツの消費量を示す指標です。

- 見るべきポイント:ページビュー数が多いほど、ユーザーがサイト内を深く回遊していることを意味します。「ページビュー数 ÷ セッション数」で計算される「平均ページビュー数」は、1訪問あたりの閲覧ページ数を示し、ユーザーの関心の高さやサイトの回遊性の指標となります。また、ページごとのPV数を見れば、どのコンテンツが人気なのかが一目瞭然です。

- 注意点:PV数が多いからといって、必ずしも良いとは限りません。ユーザーが道に迷って無駄なページ遷移を繰り返している場合もPV数は増えてしまいます。滞在時間や離脱率と合わせて総合的に判断することが重要です。

④ 直帰率

直帰率(Bounce Rate)とは、サイトに訪問した全セッションのうち、1ページしか閲覧せずにサイトを離脱してしまったセッションの割合です。「直帰」とは、いわばお店の入口まで来たものの、中には入らずに帰ってしまった状態を指します。

直帰率 (%) = (直帰したセッション数 ÷ 全セッション数) × 100

- 見るべきポイント:直帰率が高いページ、特に広告や検索からの入り口となるランディングページは、何らかの問題を抱えている可能性があります。例えば、「ユーザーの期待とページの内容が合っていない」「ページの表示が遅い」「次に何をすればいいか分かりにくい」などが考えられます。

- 注意点:ページの目的によっては、直帰率が高くても問題ない場合があります。例えば、ブログ記事でユーザーが情報を得て満足した場合や、会社の住所だけを確認して離脱した場合などです。ページの性質を考慮せずに、ただ直帰率の数値だけでページの良し悪しを判断しないように注意が必要です。なお、GA4では直帰率の定義が変わり、「エンゲージメントのなかったセッションの割合」を示す「エンゲージメント率」という指標が主に使用されます。エンゲージメント率は高い方が良い指標です。

⑤ 離脱率

離脱率とは、特定のページが閲覧された全ページビュー数のうち、そのページがセッションの最後のページとなった割合です。直帰率が「1ページ目で帰った割合」であるのに対し、離脱率はサイト内を回遊した結果「そのページを最後に帰った割合」を示します。

離脱率 (%) = (そのページからの離脱数 ÷ そのページの全ページビュー数) × 100

- 見るべきポイント:すべてのページには必ず離脱が伴うため、離脱率が高いこと自体が問題ではありません。重要なのは、「本来離脱してほしくないページ」の離脱率が高い場合です。例えば、商品購入手続きの途中ページ、お問い合わせフォーム、資料請求フォームなどの離脱率が高い場合は、ユーザーが目標達成を断念する何らかの障壁(入力項目の多さ、エラーの分かりにくさ等)が存在する可能性が高く、早急な改善が必要です。

⑥ 平均セッション時間

平均セッション時間とは、1セッションあたりの平均滞在時間のことです。ユーザーがサイトにどれくらいの時間留まっていたかを示し、コンテンツへの関心度やエンゲージメントの高さを測る指標の一つです。

- 見るべきポイント:一般的に、平均セッション時間が長いほど、ユーザーがコンテンツを熱心に読んだり、サイト内を興味を持って回遊したりしていると考えられます。ブログやコラムなどの読み物コンテンツが中心のサイトでは、特に重要な指標となります。逆に、この時間が極端に短い場合は、コンテンツの内容が薄い、あるいはユーザーの求める情報ではなかった可能性があります。

- 注意点:GA4では、より正確な滞在時間を測るために「平均エンゲージメント時間」という指標が使われます。これは、ページがブラウザの前面でアクティブになっていた時間を計測するため、タブを裏側にしたまま放置しているような時間は含まれません。また、離脱したページの滞在時間は計測できないため、あくまで参考値として捉えましょう。

⑦ コンバージョン(CV)

コンバージョン(Conversion / CV)とは、Webサイト上で設定した「成果」や「目標」をユーザーが達成することを指します。サイト運営における最終的なゴールであり、アクセス解析を行う上で最も重要な指標の一つです。何をコンバージョンとするかは、サイトの目的によって異なります。

- ECサイト:商品購入の完了

- BtoBサイト:問い合わせ、資料請求、ホワイトペーパーのダウンロード

- メディアサイト:有料会員登録、メールマガジン登録

- 見るべきポイント:コンバージョン数を定点観測し、その増減を追うことが基本です。さらに、どの流入経路から、どのデバイスで、どのページを経由してコンバージョンが発生したかを分析することで、成果につながる「勝ちパターン」を見つけ出すことができます。

⑧ コンバージョン率(CVR)

コンバージョン率(Conversion Rate / CVR)とは、サイトへの全セッション(または全ユーザー)のうち、どれくらいの割合がコンバージョンに至ったかを示す指標です。サイトの「収益性」や「効率性」を測る上で極めて重要です。

コンバージョン率 (%) = (コンバージョン数 ÷ セッション数) × 100

- 見るべきポイント:たとえアクセス数(セッション数)が多くても、コンバージョン率が低ければ、サイトは効率的に機能しているとは言えません。コンバージョン率の改善は、少ないアクセスでも大きな成果を生み出すことにつながり、広告費などのコスト効率を大幅に向上させる可能性があります。コンバージョン率が低い場合は、サイトの訴求内容、デザイン、ナビゲーション、フォームなど、ユーザーがコンバージョンに至るまでのプロセス全体に見直すべき点がないかを検討する必要があります。

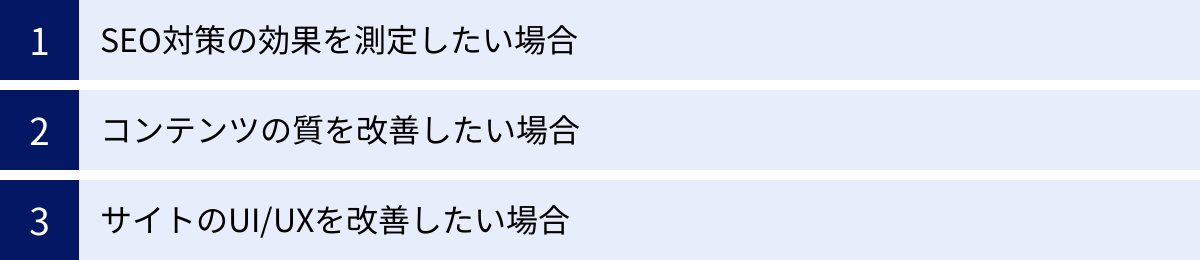

目的別に見るべき指標と分析のポイント

アクセス解析は、ただ漫然とデータを眺めるのではなく、「目的」を持って分析することが重要です。ここでは、Webサイト運営でよくある3つの目的、「SEO対策」「コンテンツ改善」「UI/UX改善」に焦点を当て、それぞれの場合に特に注目すべき指標と、具体的な分析のポイントを解説します。

SEO対策の効果を測定したい場合

SEO(検索エンジン最適化)は、検索エンジンからの自然流入を増やし、継続的な集客を実現するための重要な施策です。その効果を正しく測定するためには、以下の指標に注目しましょう。

オーガニック検索からの流入数

オーガニック検索(Organic Search)からの流入数(セッション数やユーザー数)は、SEO対策の最も基本的な成果指標です。この数値が増加していれば、SEO施策が検索エンジンに評価され、サイト全体の露出が増えていることを意味します。

- 分析のポイント:

- 期間比較:前月比、前年同月比で流入数の推移を確認します。特定のコンテンツを公開したり、サイト構造を改善したりした後に流入数が増加していれば、その施策が有効だったと判断できます。

- ページ単位での分析:サイト全体だけでなく、SEO対策を施した特定のページ(ランディングページ)へのオーガニック検索流入が伸びているかを確認します。これにより、どの記事やページがSEO的に成功しているかを個別に評価できます。

- GA4での確認方法:「レポート」>「集客」>「トラフィック獲得」レポートを開き、「セッションのデフォルト チャネル グループ」のディメンションで「Organic Search」の行を確認します。

検索キーワードと表示順位

どのようなキーワードでユーザーがサイトに流入しているのか、そしてそのキーワードでの検索結果の表示順位はどうなっているのかを把握することは、SEO戦略を練る上で不可欠です。この分析には、Googleアナリティクスと合わせて「Googleサーチコンソール」というツールが必須となります。

- 分析のポイント:

- 流入キーワードの確認:「表示回数」が多いにも関わらず「クリック率」が低いキーワードは、タイトルやメタディスクリプションに改善の余地があることを示唆しています。ユーザーの検索意図をより的確に反映した魅力的な文言に変更することで、クリック率の向上が期待できます。

- 掲載順位の低いキーワード:掲載順位が11位〜30位あたり(検索結果の2〜3ページ目)のキーワードは、あと一歩で1ページ目に表示される可能性を秘めた「お宝キーワード」です。該当するページのコンテンツをリライトして質を高めたり、関連する内部リンクを増やしたりすることで、上位表示を狙えます。

- 指名検索と非指名検索:会社名や商品名などの「指名検索」での流入と、一般的なキーワードである「非指名検索」での流入を分けて分析します。非指名検索での流入が増えているかどうかが、新規顧客へのリーチ拡大を測る上で重要です。

ランディングページの直帰率

検索エンジンから訪れたユーザーが、最初にたどり着くページ(ランディングページ)で満足できずにすぐに離脱してしまう(直帰する)のは、SEOにとって大きなマイナス評価につながる可能性があります。

- 分析のポイント:

- 直帰率(またはエンゲージメント率)が高いページ:オーガニック検索からの流入が多いにもかかわらず、直帰率が異常に高い(あるいはエンゲージメント率が低い)ページは、「検索意図とのミスマッチ」が起きている可能性が高いです。ユーザーが検索したキーワードの意図と、ページの内容がずれていないかを見直しましょう。

- コンテンツの質:ページの冒頭(ファーストビュー)でユーザーの興味を引きつけられているか、専門的で信頼できる情報が分かりやすく提供されているか、といったコンテンツの質自体を再評価する必要があります。

- サイトの使いやすさ:ページの表示速度が遅くないか、スマートフォンで見た時に文字が小さすぎたり、タップしにくかったりしないか、といった技術的な問題も直帰率を高める原因となります。

コンテンツの質を改善したい場合

ユーザーにとって価値のある、質の高いコンテンツを提供することは、エンゲージメントを高め、リピーターを増やし、最終的にコンバージョンにつながるための鍵です。コンテンツの質をデータで評価するには、以下の指標が役立ちます。

ページの熟読率

熟読率とは、ユーザーがページのどこまでを読んだか(スクロールしたか)を示す指標です。ヒートマップツールなどを利用して計測します。ページの最後まで読まれている割合が高ければ、それだけコンテンツがユーザーにとって魅力的で、興味を持って読み進められたと判断できます。

- 分析のポイント:

- 読了率の低いコンテンツ:多くのユーザーがページの序盤で離脱している場合、導入部分が退屈であったり、読者が求めている結論がなかなか出てこなかったりする可能性があります。結論を先に示す「PREP法」を意識した構成に見直すなどの改善が考えられます。

- 特定の箇所での離脱:特定の図表や段落の後で急激に熟読率が下がっている場合、その部分が分かりにくかったり、興味を失わせる原因になったりした可能性があります。図解を追加したり、より平易な表現に書き換えたりするなどの対策が有効です。

平均ページ滞在時間

平均ページ滞在時間(GA4では「平均エンゲージメント時間」)は、ユーザーが個々のページにどれくらいの時間留まっていたかを示します。特に、文章量の多いブログ記事やコラムなどの「読み物コンテンツ」の質を測る上で重要な指標です。

- 分析のポイント:

- 滞在時間が極端に短いページ:コンテンツのボリュームに対して滞在時間が短すぎる場合、内容がユーザーの期待外れだったか、読みにくくてすぐに諦められてしまった可能性があります。

- 滞在時間とコンテンツ内容の比較:例えば、5000文字の記事なのに平均滞在時間が30秒しかない場合、明らかに問題があります。逆に、短いニュース記事で滞在時間が長い場合は、ユーザーが何度も読み返したり、関連情報を探したりしている可能性も考えられます。

- 動画やインタラクティブ要素:ページ内に動画やシミュレーションツールなどのインタラクティブな要素がある場合、滞在時間は長くなる傾向があります。コンテンツの種類を考慮して評価することが重要です。

離脱率が高いページ

コンテンツを読み終えたユーザーが、次にどのページにも移動せずにサイトを離れてしまうのは非常にもったいない機会損失です。離脱率が高いページは、「次のアクション」を提示できていない可能性があります。

- 分析のポイント:

- CTA(Call to Action)の欠如:記事を読み終えたユーザーに対して、「関連するこちらの記事もおすすめです」「より詳しい情報はこちらの資料をダウンロード」「サービスに関するお問い合わせはこちら」といった、次にとってほしい行動への誘導(CTA)が設置されているかを確認します。

- 内部リンクの最適化:本文中に、関連する他の記事や用語解説ページへのリンクを適切に配置することで、ユーザーのサイト内回遊を促し、離脱率を下げることができます。

- コンテンツの完結性:ユーザーがそのページだけで完全に満足してしまい、他の情報を見る必要がないと感じて離脱しているケースもあります。これは必ずしも悪いことではありませんが、ビジネス目標(例:回遊促進、CV獲得)と照らし合わせて、改善の余地がないかを検討しましょう。

サイトのUI/UXを改善したい場合

UI(ユーザーインターフェース)は見た目のデザインや操作性、UX(ユーザーエクスペリエンス)はサイトを通じた全体的な体験を指します。使いやすく、快適なサイトは、ユーザーの満足度を高め、コンバージョン率の向上に直結します。UI/UXの課題を発見するには、以下の分析が有効です。

クリックされている箇所(ヒートマップ)

ヒートマップツールを使うと、ユーザーがページのどこをよくクリックしているか、どこにマウスカーソルを置いているかをサーモグラフィーのように可視化できます。これにより、設計者の意図とユーザーの実際の行動とのギャップを明らかにできます。

- 分析のポイント:

- クリックされていないボタンやリンク:本来クリックしてほしいはずの重要なボタン(例:「購入する」「問い合わせる」)がほとんどクリックされていない場合、デザインが目立たない、文言が魅力的でない、場所が分かりにくいといった問題が考えられます。

- リンクではない画像のクリック:ユーザーがリンクだと勘違いして、リンクが設定されていない画像やテキストを何度もクリックしていることがあります。これは、ユーザーがそこに情報を期待している証拠であり、リンクを設置することでUXを向上できる可能性があります。

- 意図しない箇所のクリック:ナビゲーションメニューの中で、想定外の項目ばかりがクリックされている場合、ユーザーが求めている情報とサイトの構造が合っていないことを示唆します。

ユーザーのページ遷移

ユーザーがサイト内をどのように移動しているか、その行動フローを分析することで、ナビゲーションの分かりやすさや、導線設計の課題を発見できます。

- 分析のポイント:

- 不自然なループ:特定の2〜3ページ間をユーザーが行ったり来たりしている場合、求めている情報が見つからずに迷っている可能性があります。ナビゲーションの構造やパンくずリストの見直しが必要です。

- コンバージョン経路の分析:商品購入や問い合わせに至ったユーザーが、どのようなページ遷移をたどったかを分析します(ゴールフロー分析)。成功パターンの経路上にあるページを強化したり、その経路から外れてしまうユーザーが多い箇所を特定して改善したりします。

- サイト内検索の活用:サイト内検索でどのようなキーワードが使われているかを分析することも、ユーザーが探している情報を見つけるための重要な手がかりになります。検索結果がゼロ件になることが多いキーワードがあれば、それに対応するコンテンツを作成する必要があります。

デバイス別の利用状況

現代では、スマートフォンからのアクセスがPCを上回るサイトが大多数です。デバイス(PC、スマートフォン、タブレット)ごとの利用状況を比較分析し、特にスマートフォンユーザーにとって快適な体験を提供できているか(モバイルフレンドリーか)を確認することは極めて重要です。

- 分析のポイント:

- デバイス別のコンバージョン率:スマートフォンからのアクセスが多いにもかかわらず、コンバージョン率がPCに比べて著しく低い場合、モバイルサイトに大きな問題が潜んでいる可能性が高いです。

- モバイルでの課題:考えられる課題として、「文字やボタンが小さくて操作しにくい」「画像の表示が重くてページの読み込みが遅い」「フォームの入力項目が多くて面倒」などが挙げられます。実際に自分のスマートフォンでサイトを操作してみて、ユーザーのストレスになる点がないかを徹底的に確認しましょう。

- レスポンシブデザインの確認:様々な画面サイズのスマートフォンで表示崩れが起きていないか、実機やブラウザの開発者ツールで確認することが重要です。

【2024年最新】おすすめのアクセス解析ツール

アクセス解析を始めるには、まず適切なツールを選ぶ必要があります。幸いなことに、現在では無料で利用できる高機能なツールから、特定の分析に特化した専門的な有料ツールまで、様々な選択肢があります。ここでは、2024年現在で特におすすめのツールを「無料」と「有料」に分けてご紹介します。

無料で始められるおすすめツール

まずはコストをかけずにアクセス解析の基本を学びたい、という方には無料ツールが最適です。特にGoogleが提供するツールは、多くのWebサイトで導入されており、情報も豊富なので初心者でも安心して始められます。

| ツール名 | 特徴 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| Googleアナリティクス4(GA4) | Webとアプリを横断して分析できる事実上の標準ツール。イベントベースの計測でユーザー行動を詳細に追跡可能。 | すべてのWebサイト運営者。まず導入すべき基本ツール。 |

| Googleサーチコンソール | Google検索におけるサイトのパフォーマンスを分析。検索キーワード、表示順位、クリック率などを把握できる。 | SEO対策に取り組むすべての方。GA4との連携が必須。 |

| Microsoft Clarity | ヒートマップ、セッションレコーディング(個々のユーザー行動の録画)を無料で無制限に利用できる。 | ユーザーの具体的な行動を視覚的に理解したい方。UI/UX改善を目指す方。 |

| User Heat | 国産の無料ヒートマップツール。熟読エリア、終了エリア、クリックエリアなどを直感的に分析可能。 | 手軽にヒートマップ分析を試してみたい方。日本語のサポートを重視する方。 |

Googleアナリティクス4(GA4)

Googleアナリティクス4(GA4)は、現在のアクセス解析における世界標準ツールです。Webサイト運営者であれば、まず導入を検討すべき最重要ツールと言えます。旧バージョン(ユニバーサルアナリティクス)から大きく進化し、「イベント」という単位でユーザーのあらゆる行動(ページビュー、クリック、スクロールなど)を捉えるため、より柔軟で詳細なユーザー行動分析が可能になりました。

主な機能:

- リアルタイムのユーザー行動把握

- 流入経路、ユーザー属性、エンゲージメントの分析

- コンバージョン計測と貢献度の分析

- BigQuery(Googleのデータウェアハウス)との連携による高度なデータ分析

参照:Google アナリティクス 公式サイト

Googleサーチコンソール

Googleサーチコンソールは、アクセス解析ツールの中でも「Google検索」に特化した分析ツールです。ユーザーがサイトを訪れる「前」の行動、つまりGoogle検索でどのようなキーワードを使い、自社サイトが何回表示され、何位に表示され、どれくらいクリックされたかを詳細に把握できます。SEO対策を行う上ではGA4と並んで必須のツールです。

主な機能:

- 検索キーワードの表示回数、クリック数、CTR、平均掲載順位の分析

- ページのインデックス登録状況の確認とリクエスト

- モバイルユーザビリティの問題点の検出

- サイトマップの送信

参照:Google Search Console 公式サイト

Microsoft Clarity

Microsoftが提供するClarityは、ヒートマップ分析とセッションレコーディング機能を、なんと無料で、しかもトラフィック量に制限なく利用できる画期的なツールです。GA4のような量的データだけでは分からない、「ユーザーがなぜそのような行動を取ったのか」という質的なインサイトを得るのに非常に役立ちます。

主な機能:

- ヒートマップ:クリック、スクロール、マウスの動きを可視化

- セッションレコーディング:個々のユーザーの操作を動画のように再生

- インサイトダッシュボード:デッドクリック(クリックしても反応がない箇所)やレイジクリック(イライラして連打する箇所)などを自動で検出

参照:Microsoft Clarity 公式サイト

User Heat

User Heatは、株式会社ユーザーローカルが提供する国産の無料ヒートマップツールです。月間30万PVまで無料で利用でき、導入も簡単なので、手軽にヒートマップ分析を試してみたいという方に最適です。日本の企業が開発しているため、管理画面やサポートもすべて日本語で分かりやすいのが特徴です。

主な機能:

- 熟読エリア分析:ユーザーがどこをよく読んでいるかを可視化

- クリックエリア分析:どこがクリックされているかを可視化

- 終了エリア分析:どこまでスクロールされて離脱したかを可視化

- マウスムーブ分析:マウスの動きを追跡

参照:User Heat 公式サイト

高機能な有料おすすめツール

無料ツールで物足りなくなったり、より高度な分析やサイト改善機能を一気通貫で利用したくなったりした場合には、有料ツールの導入を検討しましょう。直感的なUI/UXや、手厚いサポートが魅力です。

| ツール名 | 特徴 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| Ptengine | UI/UXが非常に直感的で分かりやすい。アクセス解析、ヒートマップ、A/Bテスト、Web接客までをワンストップで提供。 | データ分析から改善実行までをスムーズに行いたい方。専門家でなくても使いこなしたい方。 |

| ミエルカヒートマップ | SEOプラットフォーム「ミエルカ」の一部。SEOの視点を取り入れたヒートマップ分析が強み。 | コンテンツマーケティングやSEOを強化したい方。ユーザーの検索意図と行動の関連を分析したい方。 |

| Adobe Analytics | 大規模なトラフィックを持つ大企業向けの最高峰ツール。非常に高度で詳細なカスタマイズ分析が可能。 | 専門の分析チームがいる大企業。複数のデータソースを統合して分析したい場合。 |

| SiTest | アクセス解析、ヒートマップ、A/Bテスト、EFO(入力フォーム最適化)など、サイト改善に必要な機能を網羅。 | コンバージョン率改善に本気で取り組みたい方。特にフォームの改善に課題を感じている方。 |

Ptengine

Ptengineは、「データで未来のビジネス機会を創出する」をコンセプトに、グローバルで広く利用されているマーケティングプラットフォームです。最大の特長は、初心者でも直感的に操作できる美しいUI/UXです。アクセス解析の基本機能に加え、ヒートマップ、A/Bテスト、パーソナライズ(Web接客)といったサイト改善に直結する機能がオールインワンで提供されており、PDCAサイクルを高速で回すことができます。

参照:Ptengine 公式サイト

ミエルカヒートマップ

ミエルカヒートマップは、SEO・コンテンツマーケティングツールとして名高い「ミエルカ」を提供する株式会社Faber Companyのツールです。単なるヒートマップ機能だけでなく、SEOの知見が豊富に盛り込まれているのが特徴です。例えば、ユーザーがランディングした際の検索キーワードをヒートマップ上に表示させ、検索意図と熟読エリアが一致しているかなどを分析できます。コンテンツの質改善に特に力を入れたいメディアサイトなどにおすすめです。

参照:ミエルカヒートマップ 公式サイト

Adobe Analytics

Adobe Analyticsは、Adobe Experience Cloudの中核をなす、エンタープライズ(大企業)向けの最高峰アクセス解析ツールです。GA4以上に詳細なデータ分析や、自由度の高いセグメンテーション、高度なアトリビューション分析が可能です。Webサイトだけでなく、オフラインの購買データやCRMデータなど、様々なデータソースを統合して、顧客のジャーニー全体を俯瞰的に分析できるのが強みです。ただし、導入・運用コストが高く、使いこなすには高度な専門知識が求められます。

参照:Adobe Analytics 公式サイト

SiTest

SiTest(サイテスト)は、コンバージョン率最適化(CRO)に必要な機能を一つにまとめた国産ツールです。アクセス解析、ヒートマップ分析はもちろんのこと、A/Bテスト、EFO(入力フォーム最適化)、パーソナライズといった機能が充実しています。特に、入力フォームでのユーザーのつまずき(エラー、離脱など)を項目ごとに詳細に分析できるEFO機能は強力で、ECサイトやBtoBサイトの最終的なコンバージョン改善に大きく貢献します。

参照:SiTest 公式サイト

アクセス解析ツール導入後の始め方

アクセス解析ツールを導入したものの、「さて、何から始めれば…?」と途方に暮れてしまう方は少なくありません。ここでは、最も基本的なツールである「Googleアナリティクス4(GA4)」を例に、導入の具体的な手順と、導入後にまず確認すべきレポートについて解説します。

Googleアナリティクス4(GA4)の導入手順

GA4を導入してWebサイトのデータ計測を開始するには、大きく分けて3つのステップが必要です。

① Googleアカウントを作成する

Googleアナリティクスを利用するには、まずGoogleアカウントが必要です。すでにGmailなどを利用していてアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントを使用できます。持っていない場合は、Googleアカウントの作成ページから無料で作成しましょう。ビジネスで利用する場合は、個人用アカウントではなく、関係者で共有できるビジネス用の新しいアカウントを作成することをおすすめします。

② GA4プロパティを作成する

次に、Googleアナリティクスの公式サイトにアクセスし、先ほどのアカウントでログインして設定を開始します。

- アカウントの作成:まず、組織名や会社名で「アカウント」を作成します。一つのアカウントで複数のWebサイト(プロパティ)を管理できます。

- プロパティの作成:次に、分析したいWebサイトの単位である「プロパティ」を作成します。ここでサイト名、レポートのタイムゾーン、通貨などを設定します。

- データストリームの設定:プロパティの中で、具体的なデータの収集元となる「データストリーム」を設定します。「ウェブ」を選択し、分析したいサイトのURLを入力してストリームを作成します。

このプロセスが完了すると、「測定ID」(G-XXXXXXXXXXのような形式)が発行されます。これが、あなたのサイトを識別するためのユニークなIDとなります。

③ 計測タグをサイトに設置する

最後に、GA4がサイトのデータを収集できるように、「計測タグ」と呼ばれるJavaScriptコードをWebサイトのすべてのページに設置する必要があります。データストリームの設定画面で、この計測タグを取得できます。

設置方法はいくつかありますが、代表的な方法は以下の通りです。

- HTMLに直接貼り付ける方法:

取得した計測タグ(gtag.jsを含むコードスニペット)をコピーし、WebサイトのすべてのページのHTMLソースコード内、<head>タグの直後に貼り付けます。最も基本的な方法ですが、サイトのページ数が多いと手間がかかり、更新漏れのリスクもあります。 - CMSの機能やプラグインを利用する方法:

WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を利用している場合、テーマの設定画面や専用のプラグインを使って簡単に計測タグを設置できることがあります。テーマの機能でGA4の測定IDを入力する欄があれば、そこにIDをペーストするだけで完了する場合もあります。 - Googleタグマネージャー(GTM)を利用する方法(推奨):

Googleタグマネージャー(GTM)は、GA4の計測タグをはじめ、広告のコンバージョンタグなど、様々なタグを一元管理できる無料のツールです。サイトのコードを直接編集することなく、GTMの管理画面上でタグの追加や更新ができるため、非常に効率的で安全です。一度GTMのタグをサイトに設置しておけば、その後はGTM上で作業が完結します。長期的な運用を考えると、最初からGTM経由でGA4を導入するのが最もおすすめです。

タグの設置が完了したら、GA4の「リアルタイムレポート」を見て、自分のアクセスが計測されているかを確認しましょう。データが表示されれば、無事に導入は完了です。

最初に確認すべきレポート

GA4の管理画面には多くのレポートがあり、最初はどこを見れば良いか迷うかもしれません。まずは、サイトの全体像を把握するために、以下の3つの基本的なレポートから見始めるのがおすすめです。これらのレポートは、画面左側のメニューにある「レポート」からアクセスできます。

リアルタイムレポート

「今、この瞬間」のサイトの状況を確認できるのがリアルタイムレポートです。タグ設置後の動作確認はもちろん、テレビで紹介された直後や、SNSで大きな反響があった時などに、サイトへのアクセスが急増している様子をリアルタイムで把握できます。

- 確認できること:

- 過去30分間のユーザー数

- ユーザーがいる国や地域

- ユーザーがどこから来たか(流入元)

- ユーザーが見ているページ

- 発生したイベントやコンバージョン

サイトの「今の活気」を感じられるレポートであり、施策を打った直後の反応を見るのに役立ちます。

集客レポート

「ユーザーはどこから来たのか?」を分析するのが集客レポートです。主に「集客」>「トラフィック獲得」レポートを確認します。どのマーケティングチャネルがサイトへの集客に貢献しているかを把握できます。

- 確認できること:

- セッションのデフォルトチャネルグループ:Organic Search(自然検索)、Direct(ダイレクト)、Referral(参照)など、流入経路ごとのユーザー数、セッション数、エンゲージメント率、コンバージョン数などを比較できます。

- どのチャネルが効果的か:どのチャネルからのユーザーが最もエンゲージメントが高く、コンバージョンにつながっているかを分析し、今後のマーケティング施策の優先順位付けに役立てます。例えば、「自然検索からのセッションは多いがコンバージョンが少ない」「SNSからのセッションは少ないがコンバージョン率は高い」といったインサイトが得られます。

エンゲージメントレポート

「ユーザーはサイト内でどのように行動したか?」を分析するのがエンゲージメントレポートです。主に「エンゲージメント」>「ページとスクリーン」レポートを確認します。どのコンテンツが人気で、ユーザーの関心を集めているかを把握できます。

- 確認できること:

- ページごとの表示回数:どのページが最も多く見られているか、人気のコンテンツをランキング形式で確認できます。

- ページごとのユーザー数、平均エンゲージメント時間:各ページがどれだけユーザーを引きつけているかを評価できます。表示回数が多いのにエンゲージメント時間が極端に短いページは、タイトルと内容にギャップがある可能性があります。

- イベント数とコンバージョン数:ページごとに、特定のイベント(例:動画再生、ファイルダウンロード)やコンバージョンがどれだけ発生したかを確認し、成果に貢献しているページを特定できます。

まずはこれらの基本レポートを定期的にチェックする習慣をつけ、サイトの健康状態を把握することから始めましょう。

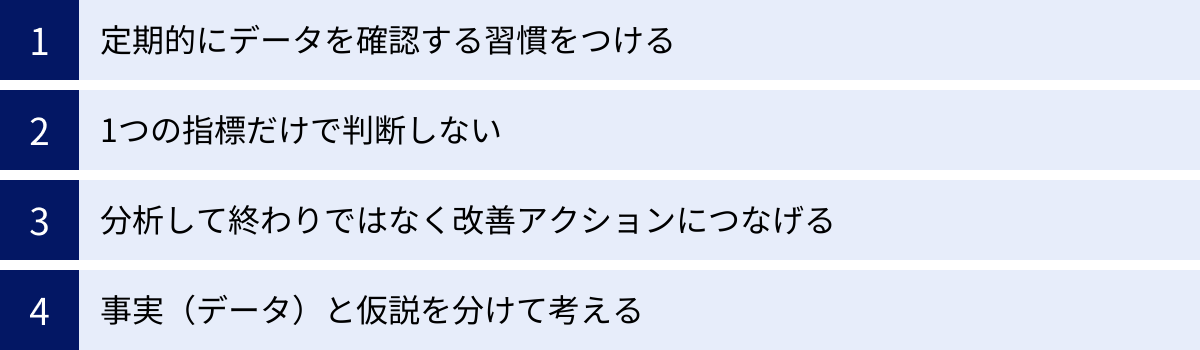

アクセス解析を成功させるためのコツと注意点

アクセス解析ツールを導入し、基本的な指標の見方が分かったとしても、それをビジネス成果に結びつけるにはいくつかの重要な心構え(マインドセット)と実践的なコツがあります。ここでは、アクセス解析を形骸化させず、継続的なサイト改善につなげるための4つのポイントを解説します。

定期的にデータを確認する習慣をつける

アクセス解析は、一度だけ行えば終わりというものではありません。Webサイトは生き物であり、ユーザーの動向や市場のトレンドは常に変化しています。重要なのは、データを「定点観測」し、その変化にいち早く気づくことです。

そのためには、定期的にデータを確認する習慣をチームや個人の中に根付かせることが不可欠です。

- 日次チェック:毎朝5分でも良いので、主要なKPI(セッション数、コンバージョン数など)に異常がないかを確認します。これにより、サイトの障害や広告配信のミスといったクリティカルな問題を早期に発見できます。

- 週次レビュー:週に一度、チームで時間を設けて、先週のデータと前週のデータを比較し、施策の進捗や新たな課題について議論します。「先週リリースした記事の流入はどうだったか?」「今週のキャンペーンの初速はどうか?」といった具体的なアジェンダを持って臨むと効果的です。

- 月次レポート:月に一度、より長期的な視点でサイト全体のパフォーマンスを評価します。前月比や前年同月比で成長率を確認し、KGIに対する達成度を評価します。この月次レビューの結果を元に、翌月の施策の方向性を決定します。

このように、決まったサイクルでデータと向き合う時間を作ることで、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた意思決定の文化が組織に醸成されます。

1つの指標だけで判断しない

アクセス解析の初心者が陥りがちな罠の一つが、特定の1つの指標だけを見て、ページの良し悪しや施策の成否を判断してしまうことです。データは常に多角的に、複数の指標を組み合わせて解釈する必要があります。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

- ケース1:「ページビュー(PV)数が非常に多いページ」

- 良い解釈:サイト内で最も人気のあるキラーコンテンツであり、多くのユーザーの関心を集めている。

- 悪い解釈の可能性:ユーザーが目的の情報を見つけられず、サイト内を堂々巡りした結果、無駄にPV数が増加しているだけかもしれない。→ 平均滞在時間や離脱率と合わせて見る必要がある。

- ケース2:「直帰率が非常に高いページ」

- 悪い解釈:ユーザーの期待に応えられなかった失敗ページである。

- 良い解釈の可能性:Q&Aページや用語解説ページのように、ユーザーがその1ページだけで疑問を解決して満足し、離脱しているのかもしれない。→ ページの目的や性質を考慮し、滞在時間も参考にする必要がある。

- ケース3:「コンバージョン率(CVR)が低い流入チャネル」

- 悪い解釈:そのチャネルは効果がないので、予算を削減すべきだ。

- 良い解釈の可能性:そのチャネルは、すぐには購入しないが将来顧客になる可能性のある「認知段階」のユーザーを多く連れてきているのかもしれない(間接的なコンバージョン貢献)。→ アトリビューション分析などを用いて、間接効果も評価する必要がある。

このように、1つの指標は物語の一部しか語ってくれません。 全体像を正しく理解するためには、関連する複数の指標を組み合わせ、文脈の中でデータを読み解く視点が不可欠です。

分析して終わりではなく改善アクションにつなげる

アクセス解析の最も重要な目的は、サイトを「改善」し、ビジネス上の「成果」を上げることです。美しいレポートを作成したり、複雑な分析手法を披露したりすること自体が目的ではありません。

「So what?(だから何?)」と「Now what?(で、どうする?)」という問いを常に自分自身に投げかけることが重要です。

- 「コンバージョン率が先月より0.2%低下した」 → So what?(だから何?)

- 「特にスマートフォンからのコンバージョン率の低下が著しいことが分かった」

- 「スマートフォンからのCVRが低下している」 → Now what?(で、どうする?)

- 「原因として、スマートフォンの購入フォームの使いにくさが考えられる。来週、フォームの入力項目を減らすA/Bテストを実施しよう」

このように、データ分析から得られたインサイト(気づき)を、必ず具体的な「次のアクションプラン」にまで落とし込む癖をつけましょう。そして、そのアクションを実行し、その結果をまたデータで検証する。このPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けることこそが、アクセス解析を成功に導く唯一の道です。どんなに小さな改善でも構いません。分析をアクションに変える勇気と実行力が、最終的に大きな差を生み出します。

事実(データ)と仮説を分けて考える

データ分析を行う際、私たちは無意識のうちに自分の希望や思い込みをデータに投影してしまうことがあります。このバイアスを避けるために、「事実(Fact)」と「仮説(Hypothesis)」を明確に区別して考えることが極めて重要です。

- 事実(データ):アクセス解析ツールに表示される客観的な数値や情報のこと。「〇〇ページの直帰率は80%である」「スマートフォンからのセッション数はPCの2倍である」など、誰が見ても変わらない情報。

- 仮説(解釈):その事実がなぜ起きたのかについての、あなたの推測や解釈のこと。「〇〇ページの直帰率が高いのは、ページの読み込み速度が遅いからではないか?」「スマホのセッション数が多いのは、通勤中に閲覧しているユーザーが多いからだろう」など。

分析レポートや議論の場では、この2つを混同しないように注意しましょう。「このページはダメだ」と結論づけるのではなく、「このページの直帰率は80%です(事実)。その原因として、〇〇という仮説が考えられます(仮説)」というように、分けて話すことで、より客観的で建設的な議論が可能になります。

仮説はあくまで仮説であり、検証されるまでは真実ではありません。 複数の仮説を立て、それらを検証するための施策(A/Bテストなど)を行い、データに基づいてどの仮説が正しかったかを判断していく。この科学的なアプローチが、思い込みによる誤った意思決定を防ぎ、着実にサイトを改善していくための鍵となります。

まとめ

本記事では、アクセス解析の基本的な概念から、その目的と重要性、具体的な分析手法、おすすめのツール、そして成功のためのコツに至るまで、網羅的に解説してきました。

アクセス解析とは、単にWebサイトの訪問者数を数える作業ではありません。それは、サイトを訪れるユーザー一人ひとりの声なき声に耳を傾け、彼らの行動データからニーズや課題を読み解き、より良い体験を提供するための継続的な改善活動です。いわば、Webサイトの成長を支える「羅針盤」であり、データに基づいた戦略的な意思決定を行うための不可欠なプロセスです。

この記事で解説した重要なポイントを振り返ってみましょう。

- アクセス解析の目的は、現状把握、ユーザー理解、課題発見、そして施策の効果測定にあります。

- 基本的なやり方は、「目的設定 → KGI・KPI設定 → ツール導入 → 分析と仮説立案 → 改善と検証(PDCA)」という5つのステップで進めます。

- 初心者がまず見るべき指標として、ユーザー数、セッション数、PV数、直帰率、離脱率、平均セッション時間、CV、CVRの8つを理解することが第一歩です。

- 目的別の分析では、SEO、コンテンツ改善、UI/UX改善など、目的に応じて注目すべき指標が変わります。

- ツールは、まず無料で高機能なGoogleアナリティクス4やGoogleサーチコンソールから始め、必要に応じてヒートマップツールや有料ツールを組み合わせるのがおすすめです。

アクセス解析の世界は奥深く、学べば学ぶほど新たな発見があります。しかし、最初からすべてを完璧にこなす必要はありません。大切なのは、まず第一歩を踏み出し、データを定期的に見る習慣をつけ、小さな仮説と検証を繰り返していくことです。

今日からできるアクションとして、まずは「Googleアナリティクス4」をあなたのサイトに導入し、この記事で紹介した「最初に確認すべきレポート」を眺めてみることから始めてみてはいかがでしょうか。データという強力な味方を得て、あなたのWebサイトのポテンシャルを最大限に引き出していきましょう。