Webサイトやアプリケーションの成果を最大化するためには、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な意思決定が不可欠です。そのための強力な手法として、多くの企業が導入しているのが「A/Bテスト」です。

本記事では、A/Bテストの基本的な概念から、その重要性、具体的なメリット・デメリット、そして実践的な進め方までを8つのステップで網羅的に解説します。さらに、成果を出すためのポイントやおすすめのツールも紹介し、これからA/Bテストを始めたい方から、すでに取り組んでいるが思うような成果が出ていない方まで、幅広く役立つ情報を提供します。

この記事を読めば、A/Bテストの本質を理解し、自社のWebサイトを継続的に改善していくための確かな知識と手法を身につけることができるでしょう。

目次

A/Bテストとは

A/Bテストとは、Webサイトの特定要素について2つ以上のパターン(Aパターン、Bパターンなど)を用意し、どちらがより高い成果を出すかを実証的に検証するマーケティング手法です。オリジナルのパターンAと、変更を加えたパターンBを、ユーザーにランダムに表示し、どちらのパターンがコンバージョン率(CVR)などの目標指標をより多く達成したかを比較・分析します。

例えば、ECサイトの購入ボタンの色を考えてみましょう。現在のボタンは「緑色(Aパターン)」ですが、「もしかしたら、より目立つ『赤色(Bパターン)』の方がクリックされやすいのではないか?」という仮説を立てたとします。このとき、サイト訪問者をランダムに2つのグループに分け、一方にはAパターンの緑色のボタンを、もう一方にはBパターンの赤色のボタンを表示します。そして、一定期間のデータを集計し、「緑色のボタンのクリック率が3%だったのに対し、赤色のボタンは5%だった」という結果が出れば、「赤色の方が購入ボタンとして優れている」と客観的に判断できます。

このように、A/Bテストは主観や憶測を排除し、実際のユーザー行動というデータに基づいて、最善のクリエイティブやUI(ユーザーインターフェース)を見つけ出すための科学的なアプローチです。

テスト対象となる要素は、ボタンの色やテキスト(文言)、キャッチコピー、画像、レイアウト、入力フォームの項目数など、Webサイト上のあらゆる要素に及びます。この手法は、Webページの一部を分割(スプリット)してテストすることから「スプリットテスト」とも呼ばれます。

A/Bテストの最終的な目的は、コンバージョン率(商品購入、資料請求、会員登録など、Webサイトにおける最終的な成果)を最大化することにありますが、その過程で「ユーザーの離脱率を下げる」「サイト内での回遊性を高める」「クリック率を向上させる」といった中間的な目標達成にも大きく貢献します。データに基づいた継続的な改善サイクルを回すことで、Webサイトのパフォーマンスを着実に向上させることができるのです。

多変量テストとの違い

A/Bテストとよく似た手法に「多変量テスト」があります。この2つは混同されがちですが、その目的と仕組みには明確な違いがあります。A/Bテストが「1つの要素」のパターンを比較するのに対し、多変量テストは「複数の要素」の「複数の組み合わせ」を同時にテストして、最適な組み合わせを発見する手法です。

先ほどの例で考えてみましょう。A/Bテストでは「購入ボタンの色(緑 or 赤)」という1つの要素だけを変更してテストしました。

一方、多変量テストでは、「購入ボタンの色(緑 or 赤)」という要素に加えて、「キャッチコピー(『今すぐ購入』 or 『カートに入れる』)」という別の要素も同時にテスト対象とします。

この場合、テストする組み合わせは以下の4パターンになります。

- パターン1:緑色のボタン + 「今すぐ購入」

- パターン2:赤色のボタン + 「今すぐ購入」

- パターン3:緑色のボタン + 「カートに入れる」

- パターン4:赤色のボタン + 「カートに入れる」

多変量テストでは、これらすべての組み合わせをユーザーにランダムに表示し、どの組み合わせが最も高い成果を上げたかを測定します。これにより、「ボタンの色」と「キャッチコピー」という異なる要素が互いにどのように影響し合うか(交互作用)を分析し、コンバージョンを最大化する最適な組み合わせを見つけ出すことができます。

以下に、A/Bテストと多変量テストの主な違いを表にまとめます。

| 比較項目 | A/Bテスト | 多変量テスト |

|---|---|---|

| 目的 | 特定の1要素のパフォーマンスを比較・検証する | 複数要素の最適な組み合わせを発見する |

| テスト対象 | 例:ボタンの色、キャッチコピー、画像など単一の要素 | 例:「ボタンの色」と「キャッチコピー」と「画像」の組み合わせ |

| 仮説の性質 | 「AとB、どちらが良いか?」というシンプルな仮説 | 「どの要素の組み合わせが最も効果的か?」という複雑な仮説 |

| 必要なトラフィック量 | 比較的少ないトラフィックで実施可能 | 各組み合わせに十分なデータを割り振るため、大量のトラフィックが必要 |

| 分析の複雑さ | 結果の解釈が比較的容易 | どの要素がどれだけ貢献したかの分析が複雑になる |

| 適したケース | ・特定の要素をピンポイントで改善したい場合 ・Webサイトのトラフィックがそれほど多くない場合 ・改善のインパクトが大きい要素を特定したい初期段階 |

・要素間の相互作用を理解したい場合 ・サイトが十分に成熟し、微細な改善を積み重ねたい場合 ・ECサイトの商品ページなど、大量のトラフィックがあるページ |

どちらの手法が優れているというわけではなく、目的やサイトの状況に応じて使い分けることが重要です。まずはA/Bテストでインパクトの大きい要素を見つけ出し、サイトのトラフィックが増えてきたら、より詳細な分析が可能な多変量テストに挑戦するというのが一般的な進め方です。Webサイト改善の初心者や、トラフィックが限られている場合は、まずA/Bテストから始めるのが確実でおすすめです。

A/Bテストが重要視される理由

現代のデジタルマーケティングにおいて、A/Bテストはなぜこれほどまでに重要視されているのでしょうか。その背景には、ビジネス環境や消費者行動の大きな変化があります。ここでは、A/Bテストが不可欠な手法となった理由を多角的に解説します。

第一に、「データドリブンな意思決定」がビジネスの成否を分ける時代になったことが挙げられます。かつてのWebサイト改善は、担当者の経験や勘、あるいはデザインのトレンドといった主観的な要素に頼りがちでした。しかし、市場の競争が激化し、顧客のニーズが多様化する中で、そのような曖昧な根拠に基づいた意思決定は大きなリスクを伴います。A/Bテストは、「AとBのどちらが良いか」という問いに対して、実際のユーザー行動という客観的なデータで答えを示してくれます。これにより、組織内の意見対立を避け、誰もが納得できる形で改善施策を進めることが可能になります。成功確率の高い施策にリソースを集中投下できるため、マーケティング活動全体のROI(投資対効果)を向上させることにも繋がります。

第二に、「顧客中心主義(カスタマーセントリック)」へのシフトです。現代の消費者は、無数の選択肢の中から自分に最も合った商品やサービスを選びます。企業が選ばれるためには、ユーザー一人ひとりの体験価値(UX:ユーザーエクスペリエンス)を高めることが不可欠です。A/Bテストは、まさにユーザーの声なき声に耳を傾けるための手法と言えます。ユーザーがどちらのキャッチコピーにより共感するのか、どちらのレイアウトを使いやすいと感じるのかをテストすることで、企業側の思い込みではなく、ユーザーの真のニーズやインサイトを深く理解できます。 このようにして得られた知見は、Webサイトの改善に留まらず、商品開発やマーケティング戦略全体の見直しにも活かすことができる貴重な資産となります。

第三に、デジタル技術の進化とツールの普及もA/Bテストの重要性を高める大きな要因です。かつてA/Bテストを実施するには、高度な統計知識やプログラミングスキルが必要で、一部の専門家や大企業だけが実践できる手法でした。しかし現在では、直感的な操作でテストパターンを作成・設定できる高機能なA/Bテストツールが数多く登場しています。これらのツールを使えば、マーケターやWeb担当者が専門家の助けを借りずに、比較的容易かつ低コストでテストを始められます。A/Bテスト実践のハードルが劇的に下がったことで、あらゆる規模の企業がその恩恵を受けられるようになり、Webサイトの最適化はもはや特別な取り組みではなく、当たり前の活動として定着しつつあります。

最後に、変化のスピードが速い市場環境への対応力も理由として挙げられます。市場のトレンドや競合の動向、ユーザーの価値観は常に変化しています。一度完成させたWebサイトが永遠に最適であり続けることはありません。A/Bテストを継続的に実施する文化を組織に根付かせることで、常に変化を捉え、素早く仮説を立て、検証し、改善するというアジャイルなサイクルを回すことができます。この「テストと学習」のプロセスを通じて、企業は市場の変化に柔軟に対応し、持続的な競争優位性を築くことが可能になるのです。

これらの理由から、A/Bテストは単なるWebサイトの改善手法という枠を超え、データに基づいた顧客理解を深め、ビジネスを成長させるための根幹をなす戦略的な活動として、その重要性を増しているのです。

A/Bテストの主なメリット

A/Bテストを導入し、継続的に実践することで、企業はさまざまなメリットを得ることができます。ここでは、A/Bテストがもたらす主な5つのメリットについて、それぞれ具体的に解説します。

CVR(コンバージョン率)の向上が期待できる

A/Bテストを実施する最大のメリットは、Webサイトの最終目標であるコンバージョン率(CVR)の向上に直接的に貢献できる点です。コンバージョンとは、商品購入、資料請求、会員登録、問い合わせといった、Webサイト上で達成したい目標行動を指します。CVRは、サイト訪問者のうち、何パーセントがこの目標行動を達成したかを示す指標です。

例えば、あるECサイトの月間訪問者数が10万人、購入率(CVR)が1%だとすると、月の購入件数は1,000件になります。ここで、購入ボタンの文言を「購入する」から「カートに追加してレジに進む」に変更するA/Bテストを実施したとします。その結果、新しい文言のCVRが1.2%に改善したとしましょう。これはわずか0.2ポイントの改善に見えるかもしれません。しかし、これをサイト全体に適用すると、月の購入件数は1,200件に増加します。つまり、A/Bテストによる小さな改善が、売上という観点では大きなインパクトを生むのです。

A/Bテストでは、CTAボタン、キャッチコピー、フォームの構成など、コンバージョンに直結する要素をピンポイントで改善できます。データに基づいて、よりユーザーの行動を喚起する効果的な表現やデザインを特定し、適用していくことで、Webサイトの収益性を着実に高めていくことが可能です。

データに基づいたサイト改善ができる

多くの組織では、Webサイトの改善方針を巡って意見が分かれることがあります。「このデザインの方が今風でおしゃれだ」「いや、以前のシンプルな方が分かりやすかった」といった議論は、主観のぶつかり合いになりがちで、結論が出ないまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。

A/Bテストは、このような不毛な議論に終止符を打ちます。なぜなら、どちらの案が優れているかを、個人の感覚や好みではなく、「実際のユーザーの反応」という客観的なデータで判断できるからです。テスト結果は、誰にとっても公平で説得力のある根拠となります。

例えば、デザインAとデザインBで意見が割れた場合、A/Bテストを実施してCVRや直帰率などの指標を比較すれば、どちらがビジネス目標の達成に貢献するかが明確になります。これにより、関係者間の合意形成がスムーズになり、迅速な意思決定が可能になります。「データがそう示している」という事実は、あらゆる主観に勝る判断基準となり、組織全体がデータドリブンな文化へとシフトしていくきっかけにもなるのです。

ユーザーのニーズを正確に把握できる

A/Bテストは、単にどちらのパターンが優れているかを判断するだけのツールではありません。その結果を深く考察することで、ユーザーが何を考え、何を求めているのか、その深層心理やニーズを理解するための貴重なインサイト(洞察)を得ることができます。

例えば、製品の特長をアピールする際に、「機能の豊富さ」を前面に出したキャッチコピーAと、「導入後の未来(ベネフィット)」を訴求したキャッチコピーBをテストしたとします。もしBの方が高いクリック率を示したのであれば、「このサイトの訪問者は、単なるスペックの羅列よりも、その製品を使うことで自分の課題がどう解決されるのかを知りたいのだ」という仮説が成り立ちます。

このような知見は、テストしたページだけの改善に留まりません。他のページのコンテンツ作成や、メールマガジンの件名、広告のクリエイティブ、さらには営業トークに至るまで、あらゆるマーケティングコミュニケーションに応用できる普遍的な学びとなります。A/Bテストは、ユーザーとの対話の手段であり、その結果は顧客理解を深め、より顧客に響くマーケティング戦略を構築するための羅針盤となるのです。

直帰率や離脱率を改善できる

直帰率(サイトに訪問したユーザーが、最初の1ページだけを見てサイトを離れてしまう割合)や離脱率(特定のページでユーザーがサイトを離れてしまう割合)の高さは、多くのWebサイトが抱える課題です。これらの指標が高い場合、ユーザーがページの内容に興味を持てなかったり、次に何をすれば良いか分からなかったりする、といった問題が潜んでいる可能性があります。

A/Bテストは、これらの課題解決にも有効です。例えば、直帰率が高いランディングページにおいて、ファーストビュー(ページを開いて最初に表示される領域)の構成をテストすることが考えられます。メインビジュアルを動画に変更したり、キャッチコピーをより具体的にしたり、CTAボタンを分かりやすい位置に配置したりすることで、ユーザーの興味を引きつけ、ページを読み進めてもらう、あるいは次のアクションへと誘導することが期待できます。

また、特定のページ(例えば、料金ページや入力フォーム)での離脱率が高い場合は、そのページのデザインや情報提示の仕方に問題がある可能性があります。料金プランの比較表をより分かりやすくする、入力フォームの項目を減らす、といったA/Bテストを行うことで、ユーザーのストレスや迷いを軽減し、スムーズにコンバージョンまでの道のりを歩んでもらうことができます。これにより、サイト全体の回遊性が高まり、ユーザーエンゲージメントの向上にも繋がります。

低リスクで改善施策を実行できる

Webサイトの大規模なリニューアルは、多大なコストと時間がかかるだけでなく、大きなリスクを伴います。もしリニューアル後のデザインがユーザーに受け入れられず、CVRが大幅に低下してしまった場合、ビジネスに与えるダメージは計り知れません。

A/Bテストは、このようなリスクを最小限に抑えながら、安全にサイト改善を進めることができる手法です。なぜなら、A/Bテストでは、変更案をいきなりすべてのユーザーに適用するのではなく、一部のユーザー(例えば全体の50%)にだけ表示して、その効果を事前に検証するからです。

もしテストしたBパターンの成績が悪くても、影響を受けるのは一部のユーザーだけであり、残りのユーザーは従来通りのAパターンを閲覧しているため、サイト全体としてのダメージは限定的です。そして、テストの結果、Bパターンの方が優れていると確信が持てた場合にのみ、その変更をすべてのユーザーに展開(本番実装)します。

このように、A/Bテストは「石橋を叩いて渡る」ように、確度の高い改善策だけを積み上げていくことができるため、大きな失敗を避け、着実にWebサイトを成長させることが可能です。特に、すでに多くのコンバージョンを生んでいる重要なページに変更を加える際には、A/Bテストによる事前検証が極めて有効なリスク管理手法となります。

A/Bテストのデメリット

A/Bテストは非常に強力な手法ですが、万能ではありません。その効果を最大限に引き出すためには、メリットだけでなくデメリットや注意点も正しく理解しておく必要があります。ここでは、A/Bテストに取り組む上で直面しがちな4つの課題について解説します。

効果が出るまでに時間と手間がかかる

A/Bテストは、「ボタンの色を変えればすぐに売上が上がる」といった魔法の杖ではありません。成果を出すまでには、相応の時間と手間(工数)がかかることを覚悟しておく必要があります。

A/Bテストの一連のプロセスは、①目的設定、②現状分析、③仮説立案、④テストパターン作成、⑤ツール設定、⑥テスト実施、⑦結果分析、⑧改善案導入という複数のステップから成り立っており、一つひとつを丁寧に行うには専門的な知識と時間が必要です。特に、説得力のある仮説を立てるためのデータ分析や、テストパターンを作成するためのデザイン・コーディング作業には、かなりのリソースを要する場合があります。

また、テストを開始してから統計的に信頼できる結果が出るまでには、一定のテスト期間が必要です。サイトのトラフィック量にもよりますが、数日から数週間かかるのが一般的です。すぐに結果が出ないからといって焦って結論を出したり、次から次へとテストを乱発したりすると、かえって非効率になります。A/Bテストは短期的な成果を求めるものではなく、長期的な視点で腰を据えて取り組むべき活動なのです。

一時的にCVRが下がる可能性がある

A/Bテストは、常にポジティブな結果をもたらすとは限りません。むしろ、多くのテストでは、改善案として作成したBパターンが、既存のAパターンよりも成果が悪い(=負ける)という結果になることも珍しくありません。

テスト期間中、サイト訪問者の一部には成果の悪いBパターンが表示されることになるため、サイト全体のコンバージョン率は一時的に低下する可能性があります。 例えば、AパターンのCVRが2%のところ、BパターンのCVRが1%だった場合、訪問者の半分にBパターンを表示していると、テスト期間中の全体のCVRは平均1.5%に下がってしまいます。

このリスクを許容できない場合、A/Bテストの実施は難しくなります。「負けるテスト」もまた、「この変更はユーザーに受け入れられない」という重要な学びを与えてくれる貴重なデータです。一時的なCVRの低下は、長期的に最適なサイトを構築するための必要な投資であると捉えるマインドセットが求められます。

十分なデータ量がないと正確な判断が難しい

A/Bテストの結果が信頼できるかどうかを判断する上で、「統計的有意性」という概念が非常に重要になります。これは、テスト結果の差が「偶然」によるものではなく、「意味のある差」である確率を示す指標です。

例えば、各パターンに100人ずつが訪問し、Aパターンで2人、Bパターンで3人がコンバージョンしたとします。この場合、CVRはAが2%、Bが3%となり、Bの方が優れているように見えます。しかし、サンプル数が少なすぎるため、この差が本当にBパタ―ンの優位性を示しているのか、それとも単なる偶然なのかを判断することはできません。もし、あと1人コンバージョンするユーザーが偶然Aパターンに振り分けられていたら、結果は逆転していたかもしれません。

信頼できる結論を導き出すためには、統計的に有意な差が認められるだけの十分なデータ量(サンプル数、つまりアクセス数やコンバージョン数)が必要です。必要なサンプル数は、元のCVRや期待する改善率によって変動しますが、一般的に、トラフィックが少ないWebサイト(例:月間数千PV程度)では、有意な結果を得るのに非常に長い時間がかかったり、そもそもテスト自体が成立しなかったりする場合があります。A/Bテストを始める前に、自社サイトのトラフィックがテスト実施に十分な規模であるかを確認することが不可欠です。

正しい手順で行わないと結論を誤る

A/Bテストは科学的なアプローチですが、そのプロセスが正しくなければ、誤った結論を導き出してしまう危険性があります。よくある失敗例がいくつかあります。

- 仮説なきテスト: 何を検証したいのかが曖昧なまま、思いつきでデザインを変更しても、結果から何も学ぶことができません。「なぜその変更を行うのか」「それによってユーザー行動がどう変わると期待するのか」という明確な仮説が不可欠です。

- 複数要素の同時変更: ボタンの色とキャッチコピーを同時に変更してしまうと、たとえCVRが向上したとしても、どちらの変更が貢献したのかが分かりません。原則として、一度のA/Bテストで変更する要素は1つに絞る必要があります。

- 外部要因の無視: テスト期間中に、テレビで紹介されたり、大規模な広告キャンペーンを実施したりすると、普段とは異なる性質のユーザーが大量に流入し、テスト結果が歪められてしまう可能性があります。テストは、できるだけ平常時のユーザー行動を測定できるタイミングで実施する必要があります。

- 結果の誤った解釈: 統計的有意性を無視してわずかな差で勝敗を判断したり、CVRだけでなく他の指標(直帰率、平均セッション時間など)を総合的に見ずに結論を出したりすると、判断を誤る可能性があります。

これらのミスを避けるためには、A/Bテストの正しい手順を学び、一つひとつのステップを忠実に実行することが何よりも重要です。

A/Bテストのやり方・進め方8ステップ

A/Bテストで成果を出すためには、場当たり的に行うのではなく、体系立てられたプロセスに沿って進めることが不可欠です。ここでは、A/Bテストを実践するための標準的な8つのステップを、具体的なアクションとともに詳しく解説します。

① 目的・目標を明確にする

まず最初に、「何のためにA/Bテストを行うのか」という最終的な目的(KGI:Key Goal Indicator)を明確に定義します。 これは、ビジネス全体の目標と連動しているべきです。例えば、「ECサイトの四半期売上を10%向上させる」「リード獲得件数を月間200件にする」といった具体的な数値目標がKGIとなります。

次に、そのKGIを達成するために、A/Bテストで直接的に改善を目指す中間的な指標(KPI:Key Performance Indicator)を設定します。 例えば、KGIが「売上向上」であれば、KPIは「商品詳細ページからカートへの投入率」「購入完了率」などが考えられます。KGIが「リード獲得」であれば、KPIは「資料請求ページの入力フォーム完了率」「問い合わせボタンのクリック率」などが該当します。

このステップで目的と目標を具体的に設定することで、チーム全体の目線が揃い、これから行うべきテストの優先順位が明確になります。

② 現状分析で課題を洗い出す

次に、設定したKPIを低下させているボトルネック、つまり「Webサイトのどこに改善の余地があるか」という課題をデータに基づいて洗い出します。 この分析には、以下のようなツールが役立ちます。

- アクセス解析ツール(Google Analyticsなど): ユーザーがどのページから流入し、どのページで離脱しているのか、コンバージョンに至るまでの経路(ゴールフロー)などを分析します。特に「離脱率が高いページ」や「コンバージョン率が低い重要なページ」は、優先的に改善すべき候補となります。

- ヒートマップツール: ユーザーがページのどこをよく見ていて(アテンションヒートマップ)、どこをクリックしているか(クリックヒートマップ)、どこまでスクロールしているか(スクロールヒートマップ)を可視化します。これにより、「クリックされているのにリンクがない場所」や、「読まれずに読み飛ばされている重要なコンテンツ」などを発見できます。

これらの定量的・定性的なデータ分析を通じて、「このページの直帰率が高いのは、ファーストビューに魅力がないからではないか?」「入力フォームで多くのユーザーが離脱しているのは、項目数が多すぎるからではないか?」といった課題の仮説を立てます。

③ 改善のための仮説を立てる

課題を発見したら、その原因を推測し、「何を」「どのように変更すれば」「どのような結果になるか」という具体的な改善仮説を構築します。 この仮説の質が、A/Bテストの成否を大きく左右します。

良い仮説は、「[課題の分析結果]から、[ターゲットユーザー]は[ユーザーの心理や行動]という理由で、[現状の問題]が起きている。そのため、[変更する要素]を[具体的な改善案]に変更すれば、[ユーザーの心理や行動の変化]が起こり、[期待される結果(KPIの改善)]に繋がるはずだ」という形で言語化できます。

例えば、「アクセス解析で、料金プランページの直帰率が80%と非常に高い。ヒートマップを見ると、プラン比較表が複雑で読み飛ばされているようだ。このことから、導入を検討しているユーザーは、自分に最適なプランがどれか直感的に理解できず、比較検討を諦めているのではないか。そこで、各プランの対象ユーザーを明記し、最もおすすめのプランを目立たせるデザインに変更すれば、プラン選択の迷いが減り、申し込みページへの遷移率が5%向上するはずだ」といった具体的な仮説を立てます。

④ テストパターンを作成する

立てた仮説に基づいて、オリジナルのページ(Aパターン)と比較するための改善案を反映したテストパターン(Bパターン)を実際に作成します。 この際、HTML/CSSやJavaScriptのコーディングが必要になる場合もあれば、A/Bテストツールのビジュアルエディタ機能を使ってノーコードで変更できる場合もあります。

重要な原則は、前述の通り「一度にテストする変更箇所は1つに絞る」ことです。例えば、「キャッチコピー」と「ボタンの色」を同時に変更してしまうと、結果が改善したとしても、どちらの要素が貢献したのかが判断できなくなります。仮説で狙った要素だけを変更した、クリーンなテストパターンを用意しましょう。

⑤ テストツールを設定する

テストパターンが準備できたら、A/Bテストツールを使ってテストの配信設定を行います。主な設定項目は以下の通りです。

- テスト対象ページ: A/Bテストを実施するページのURLを指定します。

- パターンの設定: オリジナル(A)とテストパターン(B)のURLや、ビジュアルエディタで加えた変更内容を登録します。

- トラフィックの割り当て: AパターンとBパターンに、それぞれ何%のユーザーを振り分けるかを設定します。通常は均等に「50%:50%」とします。

- 目標(ゴール)の設定: テストの勝敗を判断するKPIを設定します。これは「特定のページの閲覧(サンクスページなど)」「特定のボタンのクリック」といった形で設定するのが一般的です。これがコンバージョンとして計測されます。

設定に誤りがあると正しいデータが取れないため、慎重に確認作業を行いましょう。

⑥ テストを実施する

すべての設定が完了したら、いよいよテストを開始します。テスト期間は、統計的に信頼できるデータ(サンプル数)が集まるまで続ける必要があります。

テスト期間の目安は、サイトのトラフィック量によって大きく異なりますが、最低でも1週間、できれば2週間以上は実施することが推奨されます。これは、平日と週末ではユーザーの行動パターンが異なる場合があるため、曜日による変動をならして公平に比較するためです。多くのA/Bテストツールには、統計的有意性が95%以上に達した時点で通知してくれる機能があるため、それをテスト終了の一つの目安にするのが良いでしょう。

テスト期間中は、結果が気になっても頻繁に管理画面を覗き、途中で判断を下す「ピーキング」は避けるべきです。偶然のデータの偏りによって、誤った意思決定をしてしまうリスクがあるため、事前に決めた期間、または有意差が出るまで辛抱強くデータを収集し続けましょう。

⑦ 結果を測定・分析する

テストが終了したら、A/Bテストツールのレポート画面で結果を確認します。最も重要なのは、設定した目標(KPI)のコンバージョン率に、統計的に有意な差が出たかどうかです。

多くのツールでは、「BパターンがAパターンに比べてCVRが〇%改善し、その信頼度は98%です」といった形で結果が表示されます。この信頼度(または有意水準)が95%以上であれば、その結果は偶然ではなく、意味のある差だと判断できます。

勝敗が明らかになったら、「なぜその結果になったのか」を、最初に立てた仮説と照らし合わせて深く考察します。 仮説が正しかったのか、それとも間違っていたのか。ユーザーは私たちの意図通りに行動してくれたのか。勝った場合でも負けた場合でも、その背景にあるユーザー心理を読み解くことで、次の改善に繋がる貴重な学びが得られます。

⑧ 改善案を導入し効果を定着させる

A/Bテストの結果、改善パターン(Bパターン)がオリジナル(Aパターン)に比べて有意に良い成果を上げたと判断できた場合、その改善案をすべてのユーザーに適用(本番実装)します。 これにより、テストで実証された効果がサイト全体の成果として定着します。

実装後も、Google Analyticsなどのツールでサイト全体のKPIが実際に改善されたかを継続的にモニタリングすることが重要です。A/Bテストという限定的な環境から、全ユーザーという環境に変わった後も、期待通りの効果が出ているかを確認します。

そして、この一連のサイクルは一度で終わりではありません。一つの改善が終わったら、また新たな課題を発見し、次の仮説を立て、テストを実施する…。この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」のPDCAサイクルを継続的に回し続けることこそが、A/Bテストを通じてWebサイトを継続的に成長させるための鍵となります。

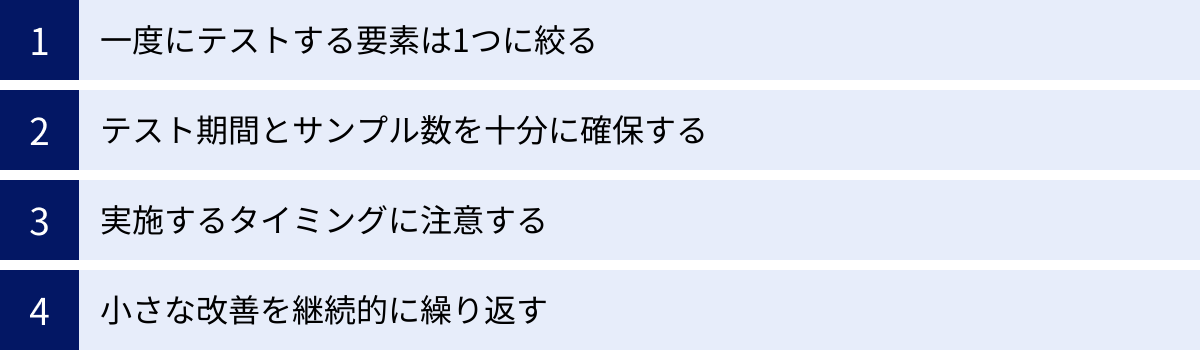

A/Bテストで成果を出すための4つのポイント

A/Bテストの基本的なやり方を理解した上で、さらにその成功確率を高めるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、A/Bテストで着実に成果を出すために特に意識すべき4つのコツを解説します。

① 一度にテストする要素は1つに絞る

これはA/Bテストにおける最も重要かつ基本的な原則であり、何度でも強調すべきポイントです。成果を焦るあまり、キャッチコピー、メイン画像、ボタンの文言など、複数の要素を一度に変更したテストを行ってはいけません。

なぜなら、もしそのテストパターンのコンバージョン率が向上したとしても、「どの変更がその結果に貢献したのか」を特定することが不可能になるからです。キャッチコピーが良かったのか、画像が刺さったのか、それともボタンの文言が効いたのか。原因が分からなければ、その成功要因を他のページに応用したり、さらなる改善に繋げたりすることができません。これでは、得られる学びが非常に少なくなってしまいます。

逆に、コンバージョン率が下がった場合も同様で、どの変更が失敗の原因だったのかが分からず、改善の方向性を見失ってしまいます。

必ず「キャッチコピーA vs キャッチコピーB」「ボタンの色(赤) vs ボタンの色(青)」のように、変更する変数を1つに限定してください。これにより、変更した要素と結果との因果関係が明確になり、一つひとつのテストから得られる知見の質が格段に高まります。地道に見えるかもしれませんが、この積み重ねが最も確実な成果への近道です。

② テスト期間とサンプル数を十分に確保する

A/Bテストの結果は、データの量と質に大きく左右されます。短期間のデータや、少ないサンプル数に基づいた判断は、偶然の揺らぎに影響されやすく、誤った結論を導き出すリスクが非常に高いです。

例えば、テスト開始初日にBパターンがAパターンを大きくリードしたとしても、それは偶然その日にBパターンに意欲の高いユーザーが多く振り分けられただけかもしれません。翌日には結果が逆転することも十分にあり得ます。

信頼できる結果を得るためには、以下の2点を意識して、十分なデータを収集することが不可欠です。

- テスト期間: ユーザーの行動は曜日によって変動することが多いため、少なくとも1週間単位でテストを実施し、平日と週末のデータを両方含めることが望ましいです。可能であれば、2週間から4週間程度の期間を設けるのが理想的です。

- サンプル数: 統計的に信頼できる差(有意差)を検出するためには、各パターンに十分な数のユーザー(セッション数)とコンバージョン数が必要です。必要なサンプル数はツールが自動で計算してくれることも多いですが、目安として、各パターンで数百以上のコンバージョン数が集まるまではテストを続けることが推奨されます。

トラフィックが少ないサイトでコンバージョン数がなかなか集まらない場合は、コンバージョンポイントを最終ゴール(購入完了など)ではなく、より手前の中間ゴール(カート投入、フォーム入力開始など)に設定することで、必要なサンプル数を確保しやすくなる場合があります。

③ 実施するタイミングに注意する

A/Bテストは、「平常時」のユーザー行動を比較することで、要素の優劣を判断する手法です。そのため、通常とは異なる特殊な状況下でテストを実施すると、結果が歪められてしまう可能性があります。

以下のような、外的要因による特殊なトラフィックが見込まれる期間は、A/Bテストの実施を避けるのが賢明です。

- 大規模なセールやキャンペーン期間: 「限定セール」「全品〇%OFF」などの訴求に惹かれて流入するユーザーは、普段のユーザーとは行動心理が大きく異なります。この期間のテスト結果は、通常時には再現できない可能性が高いです。

- テレビや有名メディアでの紹介直後: メディア露出によって一時的にサイトへのアクセスが急増した場合、普段のターゲット層とは異なるユーザーが多く含まれることがあります。

- 年末年始やお盆、ゴールデンウィークなどの大型連休: BtoBサイトであればアクセスが極端に減り、ECサイトであれば通常と異なる需要が発生するなど、ユーザーの行動パターンが大きく変わります。

これらの期間を避け、自社のビジネスにとって最も標準的で安定した時期を選んでテストを実施することで、より普遍的で信頼性の高いデータを取得することができます。

④ 小さな改善を継続的に繰り返す

A/Bテストを始めたばかりの人が抱きがちな誤解の一つに、「一度のテストで劇的にサイトが改善されるはずだ」という過度な期待があります。しかし、現実には、たった一度のA/Bテストでコンバージョン率が2倍、3倍になるようなことは滅多にありません。

Webサイトの最適化は、ホームランを狙うのではなく、ヒットを地道に打ち続けるような活動です。コンバージョン率を0.5%改善するテスト、離脱率を1%改善するテスト。一つひとつは小さな成果かもしれませんが、このような小さな改善を継続的に、粘り強く積み重ねていくことが、最終的に大きな差となってビジネスの成果に繋がります。

重要なのは、A/Bテストを単発のイベントで終わらせるのではなく、「仮説→検証→学習→改善」というサイクルを組織の文化として定着させることです。テストで負けたとしても、それは「このアプローチはユーザーに響かない」という重要な学びです。成功からも失敗からも学び、次の仮説に活かしていく。この継続的なプロセスこそが、A/Bテストで真の成果を出すための最も重要なポイントと言えるでしょう。

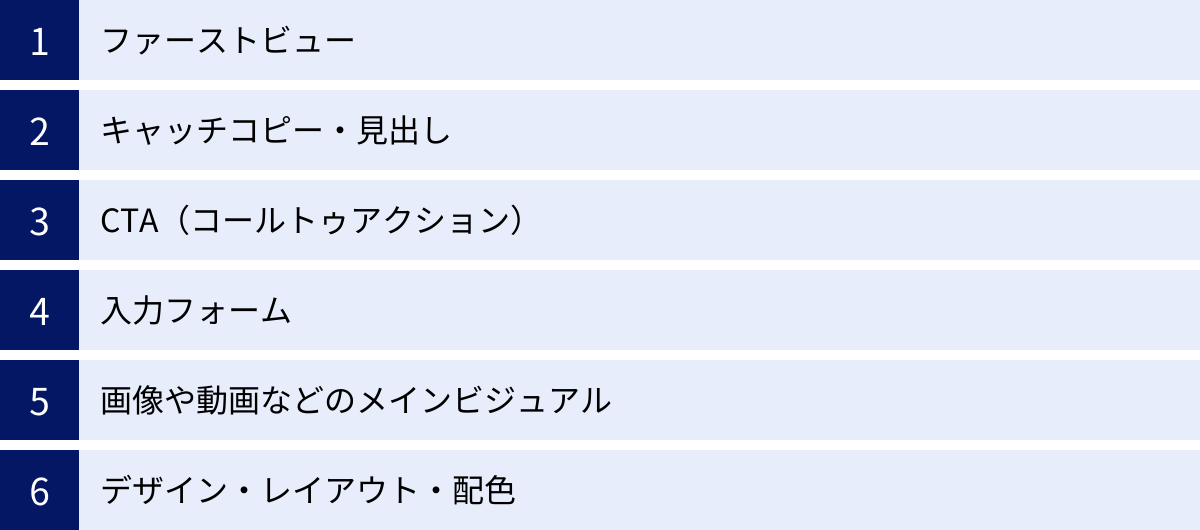

A/Bテストで検証できる主な要素

A/Bテストは、Webサイトやランディングページ上のあらゆる要素を対象に実施できます。どの要素をテストするかが成果に直結するため、インパクトの大きい箇所から優先的に手をつけることが重要です。ここでは、A/Bテストで一般的に検証される主な要素を6つのカテゴリーに分けて解説します。

ファーストビュー

ファーストビューとは、ユーザーがページにアクセスした際に、スクロールせずに最初に表示される画面領域のことです。ユーザーはわずか数秒でそのページに留まるか離脱するかを判断すると言われており、ファーストビューの訴求力は直帰率に極めて大きな影響を与えます。

【主なテスト要素】

- メインビジュアル: 商品の画像、サービスのイメージ画像、人物写真、イラスト、動画など、どのビジュアルが最もユーザーの関心を引くか。

- レイアウト構成: 画像を左に、テキストを右に配置するパターンと、その逆のパターンではどちらが効果的か。CTAボタンをファーストビュー内に入れるか、少しスクロールした位置に置くか。

- 情報の種類: ファーストビューで提示する情報を絞り込むか、ある程度網羅的に見せるか。例えば、受賞歴や顧客満足度などの権威付け(社会的証明)を最初に見せるべきか。

キャッチコピー・見出し

キャッチコピーや見出しは、ユーザーに「これは自分に関係のある情報だ」と認識させ、続きを読む動機を与えるための重要なフックです。ターゲットユーザーの心に響く言葉を見つけることで、ページの精読率や滞在時間を大きく改善できます。

【主なテスト要素】

- 訴求の切り口: 製品の「機能」や「スペック」を強調するコピーと、導入後の「ベネフィット(得られる未来)」や「課題解決」を訴求するコピーの比較。

- 表現のトーン: 親しみやすい口語調のコピーと、信頼感を重視したフォーマルなコピーの比較。

- 具体性: 「売上アップ」のような抽象的な表現と、「売上が平均30%アップ」のような具体的な数字を入れた表現の比較。

- キーワード: ターゲットが検索で使いそうなキーワードを含めるか、より感情に訴える言葉を選ぶか。

CTA(コールトゥアクション)

CTAは、ユーザーに最終的な行動(コンバージョン)を促すためのボタンやリンクのことで、コンバージョン率に最も直接的に影響する要素の一つです。CTAの最適化は、A/Bテストにおける最重要課題と言っても過言ではありません。

【主なテスト要素】

- ボタンのテキスト(文言): 「資料請求」vs「無料で資料をダウンロード」、「購入する」vs「カートに入れる」、「登録する」vs「無料で試してみる」など、行動を促す言葉の比較。

- ボタンの色・デザイン: 周囲の配色から目立つ色(補色など)と、サイトのトンマナに合わせた色ではどちらがクリックされやすいか。ボタンの形状(角丸か角張っているか)、サイズ、立体感(影やグラデーションの有無)の比較。

- 配置場所: ページの上部、中部、下部、あるいは追従型のフローティングボタンなど、どの位置に置くと最も効果的か。

- マイクロコピー: ボタンの周辺に配置する「最短1分で入力完了」「いつでも解約OK」といった補足的なテキストの有無や内容。

入力フォーム

ユーザーが商品購入や資料請求を決意しても、入力フォームが複雑で分かりにくいと、途中で面倒になって離脱してしまいます(「カゴ落ち」や「フォーム落ち」)。 入力フォームの最適化(EFO: Entry Form Optimization)は、コンバージョン直前の離脱を防ぐ上で非常に重要です。

【主なテスト要素】

- 項目数: 入力項目を減らすことで、ユーザーの負担を軽減できないか。

- 必須/任意: 必須項目をどこまで絞れるか。

- レイアウト: 1ページに全ての項目をまとめるか、複数ページに分割するか(ステップフォーム)。

- ラベルとプレースホルダー: 項目名を枠の上に表示するか、枠内に入力例(プレースホルダー)として表示するか。

- エラーメッセージ: エラーの表示方法やタイミング、内容を分かりやすく改善できないか。

画像や動画などのメインビジュアル

テキスト情報だけでなく、視覚的な要素もユーザーの感情や判断に大きな影響を与えます。 どのようなビジュアルが自社のターゲット層に最も響くのかを検証することは、ブランドイメージの向上や信頼性の獲得に繋がります。

【主なテスト要素】

- 人物写真の有無: 人物(特に笑顔の人物)の写真を使うことで、親近感や信頼感が高まるか。

- 写真のタイプ: プロが撮影した綺麗なモデル写真と、一般ユーザーが使っているような自然な雰囲気の写真ではどちらが共感を呼ぶか。

- イラスト vs 写真: イラストを用いることで、サービスの概念を分かりやすく伝えられないか。

- 動画の活用: テキストや画像の代わりに、短い説明動画を配置することで、理解度やエンゲージメントが高まるか。

デザイン・レイアウト・配色

個別の要素だけでなく、ページ全体のデザインやレイアウト、配色といった全体的な雰囲気も、ユーザーの使いやすさ(ユーザビリティ)や印象を左右します。 これらは比較的大きな変更になりますが、サイトの根本的な課題を解決できる可能性があります。

【主なテスト要素】

- カラム構成: 情報を1列で表示するシングルカラムと、サイドバーなどを設けるマルチカラムの比較。

- コンテンツの順序: ユーザーの声、導入事例、料金プラン、よくある質問など、どの情報をどの順番で見せると最も説得力が高まるか。

- 配色: サイト全体のキーカラーを変更することで、ブランドイメージや可読性にどのような影響があるか。

- フォント: フォントの種類やサイズ、行間などを変更することで、文章の読みやすさが改善されるか。

これらの要素の中から、現状分析で特定した課題と、立てた仮説に基づいて、最もインパクトが大きそうなものから優先順位をつけてテストしていくことが成功への鍵となります。

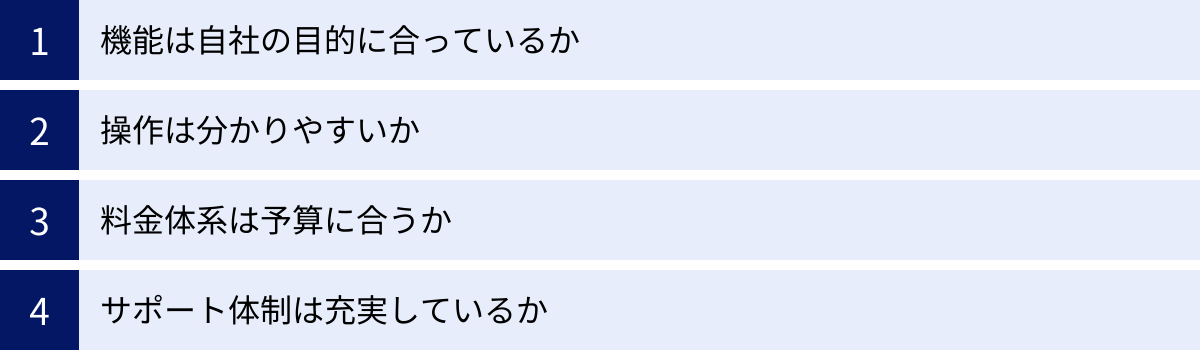

A/Bテストツールの選び方

A/Bテストを効率的かつ正確に実施するためには、専用ツールの活用がほぼ必須です。しかし、現在では国内外の多くのベンダーから多種多様なツールが提供されており、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、自社の目的や状況に合ったA/Bテストツールを選ぶための4つの重要な視点を解説します。

機能は自社の目的に合っているか

A/Bテストツールは、製品によって搭載されている機能が大きく異なります。ツールの選定にあたっては、まず「自社が何を目的として、どのようなテストを行いたいのか」を明確にし、それに必要な機能が備わっているかを確認することが最も重要です。

【確認すべき機能の例】

- テストの種類: 基本的なA/Bテスト機能に加えて、複数の要素の組み合わせを試せる多変量テストや、特定のユーザーセグメント(例:新規訪問者、リピーターなど)に対してコンテンツを出し分けるパーソナライゼーション機能が必要かどうか。

- エディタの種類: HTMLやCSSの知識がなくても、見たままの画面で直感的にテストパターンを作成できるビジュアルエディタは、非エンジニアの担当者にとって非常に便利です。より複雑な変更を行いたい場合は、コードを直接編集できる機能の有無も確認しましょう。

- 分析機能: A/Bテストの結果分析だけでなく、ユーザー行動を可視化するヒートマップ機能や、個々のユーザーの操作を録画再生できるセッションリプレイ機能などが統合されているツールもあります。課題発見から施策実行、効果検証までをワンストップで行いたい場合に有力な選択肢となります。

- 連携性: Google Analyticsなどの外部アクセス解析ツールや、CRM/MAツールとのデータ連携がスムーズに行えるかどうかも重要なポイントです。

自社のスキルレベルやテストの成熟度(初心者レベルか、高度な分析を求めるレベルか)に応じて、過不足のない機能を持つツールを選びましょう。

操作は分かりやすいか

どれだけ高機能なツールであっても、操作が複雑で使いこなせなければ意味がありません。 特に、A/Bテストの運用をマーケティング担当者など非エンジニアが主導する場合は、管理画面の分かりやすさや操作の直感性が非常に重要になります。

【確認すべき操作性のポイント】

- 管理画面のUI: ダッシュボードやレポート画面は、見たい情報が一目で把握できる設計になっているか。専門用語が多すぎず、直感的に理解できるか。

- テスト設定の容易さ: テスト対象ページの指定から、パターンの作成、目標設定までの一連の流れが、迷うことなくスムーズに行えるか。

- 日本語対応: 管理画面やマニュアル、サポートが日本語に完全に対応しているかは、国内企業にとっては安心して利用するための重要な要素です。

多くのツールでは無料トライアル期間が設けられています。導入を決定する前に、必ず複数の担当者で実際にツールを触ってみて、自社のチームがストレスなく使い続けられそうかを確認することをおすすめします。

料金体系は予算に合うか

A/Bテストツールの料金体系は、主に月額固定制や、サイトのPV数・テストに参加するユーザー数に応じた従量課金制に分かれます。自社のサイト規模やテストの実施頻度を考慮し、予算内で無理なく継続利用できる料金プランのツールを選ぶことが重要です。

【料金体系の確認ポイント】

- 課金方式: 月額固定か、従量課金か。従量課金の場合は、どの指標(PV、ユニークユーザー数、テストセッション数など)に基づいて料金が決まるのかを正確に把握しましょう。

- プランごとの機能制限: 料金プランによって、利用できる機能や作成できるテスト数、対象ドメイン数などに制限がある場合がほとんどです。自社が必要とする機能が、検討しているプランに含まれているかを確認してください。

- 無料プランの有無: 小規模なサイトや、まずはスモールスタートで試してみたいという場合には、機能制限はあるものの無料で利用できるプランを提供しているツールも有力な選択肢となります。

- 初期費用やオプション料金: 月額料金以外に、導入時の初期費用や、コンサルティングなどの追加サポートに対するオプション料金が発生するかどうかも事前に確認しておきましょう。

サポート体制は充実しているか

特にA/Bテストの導入初期や、より高度な活用を目指すフェーズでは、技術的な問題やテスト設計に関する疑問が生じることが多々あります。そのような場合に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかは、ツール選定における重要な安心材料となります。

【サポート体制の確認ポイント】

- 問い合わせチャネル: メール、電話、チャットなど、どのような方法で問い合わせが可能か。

- 対応時間・言語: サポートの対応時間は平日の日中だけか、24時間対応か。日本語によるサポートが受けられるか。

- サポートの範囲: ツールの操作方法に関する技術的な質問だけでなく、テストの企画や仮説立案、結果の分析といったコンサルティングに近い支援を提供しているベンダーもあります。自社の知見やリソースに合わせて、どのレベルのサポートが必要かを検討しましょう。

- ドキュメントや学習コンテンツ: オンラインヘルプ、FAQ、チュートリアル動画、活用方法を解説したブログ記事などの学習コンテンツが充実しているかも、自己解決能力を高める上で重要です。

これらの4つの視点から総合的に比較検討し、自社のビジネス成長に最も貢献してくれるパートナーとしてのツールを選ぶことが成功の鍵となります。

おすすめのA/Bテストツール7選

ここでは、国内外で広く利用されている代表的なA/Bテストツールを7つ紹介します。それぞれのツールの特徴や料金、どのような企業に向いているかを解説しますので、ツール選定の参考にしてください。

※各ツールの情報(特に料金)は変更される可能性があるため、導入を検討する際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

| ツール名 | 特徴 | 主な機能 | ターゲット |

|---|---|---|---|

| Googleオプティマイズ | (サービス終了)GAと連携し無料で利用できた定番ツール。 | A/Bテスト、多変量テスト、リダイレクトテスト | – |

| VWO | 世界的な高機能ツール。分析から実行までワンストップ。 | A/Bテスト、ヒートマップ、セッションリプレイ、パーソナライゼーション | 中規模〜大企業 |

| Optimizely | エンタープライズ向け。Web以外のテストも可能なプラットフォーム。 | A/Bテスト、多変量テスト、機能フラグ、CMS、Eコマース機能 | 大企業 |

| Kaizen Platform | ツール+コンサルティング。専門家の知見を活用できる。 | A/Bテスト、パーソナライゼーション、専門家による改善提案 | 中規模〜大企業 |

| DLPO | 国産のLPO特化型ツール。手厚いサポートが強み。 | A/Bテスト、多変量テスト、パーソナライゼーション | 中規模〜大企業 |

| Ptengine | ヒートマップが有名。データ分析とA/Bテストをシームレスに。 | A/Bテスト、ヒートマップ、Web接客、アンケート機能 | 全規模 |

| SiTest | 国産の多機能ツール。AIによる改善提案機能がユニーク。 | A/Bテスト、ヒートマップ、EFO、AIレポーティング | 全規模 |

① Googleオプティマイズ

【重要】Googleオプティマイズは、2023年9月30日をもってサービスの提供を終了しました。

かつてはGoogle Analyticsとシームレスに連携でき、無料で高機能なA/Bテストが実施できることから、多くの企業で利用されていた定番ツールでした。しかし、現在は利用できなくなっており、過去のデータにもアクセスできなくなっています。

Googleは公式な後継ツールをリリースしていませんが、代替手段として「Google Analytics 4 (GA4) とサードパーティ製のA/Bテストツールを連携させる」ことを推奨しています。例えば、本記事で紹介するVWOやOptimizelyなどのツールとGA4を連携させることで、テスト結果をGA4上で詳細に分析することが可能です。これからA/Bテストを始める方は、他のツールを検討する必要があります。

参照:Google マーケティング プラットフォーム ヘルプ

② VWO (Visual Website Optimizer)

VWOは、インド発の世界的なCRO(コンバージョン率最適化)プラットフォームです。世界で数千社以上の導入実績があり、A/Bテストツールの中でも特に有名で信頼性の高い選択肢の一つです。

A/Bテストだけでなく、ヒートマップやセッションリプレイ、ユーザーアンケート、パーソナライゼーションなど、Webサイト改善に必要な機能がワンストップで提供されているのが大きな特徴です。データ分析による課題発見から、施策の実行、効果検証までをVWO内で完結できます。直感的なビジュアルエディタも搭載しており、非エンジニアでも容易にテストを作成できます。中規模から大企業まで、本格的にデータドリブンなサイト改善に取り組みたい企業におすすめです。

参照:VWO公式サイト

③ Optimizely

Optimizelyは、VWOと並んで世界トップクラスのシェアを誇る、エンタープライズ向けの「デジタルエクスペリエンスプラットフォーム」です。元々はA/Bテストツールとしてスタートしましたが、現在ではWebサイトのテストに留まらず、サーバーサイドでの機能テスト(機能フラグ)、CMS、Eコマース機能までを統合した包括的なソリューションへと進化しています。

特に、WebサイトだけでなくモバイルアプリやIoTデバイスなど、あらゆるデジタル接点での顧客体験を最適化したい大企業に向いています。高度なターゲティング機能や統計エンジンを備えており、データサイエンティストや開発者にとっても強力なツールです。その分、料金は高めに設定されており、専門知識を要する機能も多いため、明確な目的と運用体制を持つ大企業向けのツールと言えます。

参照:Optimizely公式サイト

④ Kaizen Platform

Kaizen Platformは、ツール提供に加えて「人間力」を組み合わせた独自のサービスを展開する日本の企業です。同社のプラットフォーム「Kaizen Platform」にはA/Bテスト機能が搭載されていますが、最大の特徴は、同社が抱える経験豊富なグロースハッカー(Web改善の専門家)のネットワークを活用できる点にあります。

自社に改善のノウハウやリソースが不足している場合でも、専門家に課題分析や改善案の提案、テストパターンのデザイン作成などを依頼できます。ツールという「手段」だけでなく、改善を成功させるための「知見」も同時に得られるため、高速でPDCAサイクルを回したい企業や、内製化に課題を抱える企業にとって心強いパートナーとなります。

参照:株式会社Kaizen Platform公式サイト

⑤ DLPO

DLPOは、株式会社DLPOが提供する国産のCROプラットフォームです。その名の通り、元々はLPO(ランディングページ最適化)に特化したツールとして開発された背景があり、コンバージョン改善に関する豊富なノウハウを持っています。

基本的なA/Bテストや多変量テストはもちろん、AIが最適なクリエイティブの組み合わせを自動で発見・配信する機能など、高度な機能も搭載しています。国産ツールならではの手厚い日本語サポートが強みで、導入から運用、成果の分析まで、専任のコンサルタントが伴走してくれるプランもあります。ツールを使いこなせるか不安な企業や、手厚いサポートを重視する中規模〜大企業におすすめです。

参照:株式会社DLPO公式サイト

⑥ Ptengine

Ptengineは、もともと高機能なヒートマップ分析ツールとして広く知られていますが、A/Bテスト機能やWeb接客(ポップアップ)機能も統合されたオールインワンのプラットフォームです。

最大の強みは、データ分析と施策実行がシームレスに連携している点です。ヒートマップで「このボタンがあまりクリックされていない」という課題を発見したら、その画面から直接A/Bテストの設定画面に移行し、ボタンの改善テストをすぐに開始できます。このスムーズな連携により、分析から改善までのサイクルを高速化できます。比較的安価なプランから用意されており、無料プランもあるため、個人事業主や中小企業でも導入しやすいのが魅力です。

参照:株式会社Ptmind公式サイト

⑦ SiTest

SiTest(サイテスト)は、株式会社グラッドキューブが開発・提供する国産のLPOツールです。ヒートマップ分析、A/Bテスト、EFO(入力フォーム最適化)、レポーティングといったLPOに必要な機能を一つに集約しています。

直感的に操作できるUIに定評があり、専門知識がなくても使いやすい設計になっています。ユニークな機能として、AIがヒートマップデータなどを分析し、具体的な改善箇所や改善案をレポートしてくれる「AIレポーティング」機能があります。どこから手をつければ良いか分からないという担当者にとって、改善のヒントを与えてくれる便利な機能です。こちらも幅広い料金プランが用意されており、さまざまな規模の企業に対応しています。

参照:株式会社グラッドキューブ公式サイト

まとめ

本記事では、A/Bテストの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的な進め方、成果を出すためのポイント、そしておすすめのツールに至るまで、包括的に解説しました。

A/Bテストは、もはや一部の先進的な企業だけのものではありません。勘や経験といった主観を排し、実際のユーザー行動という客観的なデータに基づいてWebサイトを継続的に改善していくための、現代のデジタルマーケティングにおける不可欠な手法です。

その本質は、単にボタンの色やコピーを変えることではなく、「ユーザーを深く理解し、対話する」というプロセスにあります。一つひとつのテストから得られる成功や失敗の学びは、Webサイトのパフォーマンスを向上させるだけでなく、組織全体のマーケティング力を高める貴重な資産となります。

A/Bテストの導入には、時間や手間がかかる側面もありますが、そのメリットは計り知れません。

- CVR(コンバージョン率)の向上

- データに基づいた意思決定の実現

- ユーザーニーズの正確な把握

- 直帰率や離脱率の改善

- 低リスクでの施策実行

これらのメリットを最大化するためには、「目的の明確化 → 現状分析 → 仮説立案 → テスト → 分析 → 改善」という正しいステップを踏み、「変更は1要素ずつ」「十分なデータ量」「適切なタイミング」「継続的な改善」といったポイントを押さえることが重要です。

この記事を参考に、まずは自社サイトの課題分析から始めてみてはいかがでしょうか。そして、小さな仮説でも構いませんので、最初の一歩となるA/Bテストに挑戦してみてください。その地道な一歩の積み重ねが、やがてビジネスを大きく成長させる原動力となるはずです。