現代のビジネス環境において、製品やサービスの成功を左右する重要な要素として「UX(ユーザーエクスペリエンス)」が注目されています。多くの企業がUXの向上に取り組み、顧客との良好な関係を築こうと努力しています。しかし、UXという言葉は広く使われるようになった一方で、その正確な意味や、類似する用語である「UI(ユーザーインターフェース)」との違いを正しく理解できている人はまだ少ないかもしれません。

この記事では、UXの基本的な概念から、UIとの明確な違い、ビジネスにおける重要性、そしてUXを改善するための具体的なステップや手法まで、網羅的に解説します。UXデザインのプロセスや役立つツール、UXデザイナーに求められるスキルについても触れていきますので、これからUXについて学びたい初心者の方から、自社のサービス改善に役立てたいと考えている実務担当者の方まで、幅広く参考にしていただける内容です。

目次

UX(ユーザーエクスペエンリエス)とは

UXという言葉を理解することは、現代の製品・サービス開発における第一歩です。単なる「使いやすさ」や「見た目の美しさ」を超えた、より広範で深い概念を指します。ここでは、UXの基本的な定義とその構成要素について詳しく見ていきましょう。

ユーザーが製品やサービスを通じて得る「体験」の総称

UX(User Experience)とは、直訳すると「ユーザー体験」となり、ユーザーがある製品やサービスを利用する過程で、またその前後で得られるすべての「体験」の総称を指します。これには、単に機能が使える、操作が分かりやすいといった実用的な側面だけでなく、使っていて「楽しい」「心地よい」「感動した」「信頼できる」といった感情的・心理的な側面まで含まれます。

UXは、ユーザーが製品やサービスに接触する、あらゆるタッチポイントで発生します。例えば、あるECサイトを利用する際のUXを考えてみましょう。

- 利用前: SNSの広告で商品を知り、興味を持つ。サイトのデザインに期待感を抱く。

- 利用中:

- サイトの表示速度が速く、ストレスがない。

- 商品検索がスムーズで、目的のものがすぐに見つかる。

- 商品説明が分かりやすく、写真も魅力的で購買意欲が湧く。

- 会員登録や購入手続きのフォーム入力が簡単で、迷うことがない。

- 決済方法が豊富で、安心して支払いができる。

- 利用後:

- 注文完了メールがすぐに届き、安心する。

- 商品が迅速に、丁寧な梱包で届く。

- 同梱されていたメッセージカードに温かみを感じる。

- 万が一問題があった際の、カスタマーサポートの対応が親切で丁寧だった。

- このサイトでまた買い物をしたい、友人に勧めたいと思う。

このように、UXはWebサイトの画面上だけで完結するものではなく、広告の認知から商品の受け取り、アフターサポートに至るまで、一連のプロセス全体を通じてユーザーが感じることすべてを包含します。優れたUXとは、これら一連の体験がシームレスに繋がり、ユーザーにとってポジティブで価値のあるものとして記憶される状態を指すのです。

逆に、どれだけWebサイトの見た目(UI)が優れていても、サイトの動作が重かったり、商品の在庫が頻繁に切れていたり、サポートの対応が悪かったりすれば、総合的なUXの評価は著しく低下します。ユーザーは製品やサービスを「機能の集合体」としてではなく、「一連の体験」として評価するという視点を常に持つことが、UXを理解する上で非常に重要です。

UXの構成要素

優れたUXを構成する要素は一つではありません。UXデザインの分野で著名なコンサルタントであるピーター・モービル氏が提唱した「UXハニカム(The User Experience Honeycomb)」は、優れたUXを構成する7つの要素を分かりやすく示したモデルとして広く知られています。これらの要素はそれぞれが独立しているのではなく、相互に関連し合って全体としてのUXを形成します。

| 要素 (英語) | 要素 (日本語) | 説明 |

|---|---|---|

| Useful | 役に立つ | ユーザーが抱える課題を解決したり、目的を達成したりする上で、製品やサービスが実用的であること。 |

| Usable | 使いやすい | ユーザーがストレスなく、効率的に目的を達成できること。操作方法が直感的で分かりやすい状態。 |

| Desirable | 好ましい | デザイン、ブランディング、イメージなどが魅力的で、ユーザーが「使いたい」「持ちたい」と感じること。 |

| Findable | 見つけやすい | ユーザーが必要とする情報や機能に、簡単かつ迅速にたどり着けること。ナビゲーションが分かりやすい状態。 |

| Accessible | アクセスしやすい | 年齢、身体的な制約、利用環境(デバイスや通信速度など)に関わらず、すべてのユーザーが等しく利用できること。 |

| Credible | 信頼できる | 提供される情報が正確で、セキュリティが確保されており、ユーザーが安心して利用できること。 |

| Valuable | 価値がある | 上記6つの要素を満たした上で、ユーザー個人にとって、そして提供する企業側にとっても価値を生み出していること。 |

これらの要素を一つずつ見ていきましょう。

- Useful(役に立つ): すべての基本となる要素です。そもそもユーザーのニーズを満たさない、何の役にも立たない製品は、どれだけ使いやすくても、美しくても意味がありません。まずは、ユーザーが抱える本質的な課題は何かを深く理解し、それを解決するソリューションを提供することが大前提となります。

- Usable(使いやすい): 「ユーザビリティ」とも呼ばれる要素です。操作が複雑で分かりにくければ、ユーザーは目的を達成する前に利用を諦めてしまいます。直感的な操作性、効率的なタスク遂行、エラーの起こりにくさなどが求められます。

- Desirable(好ましい): 機能的な価値だけでなく、感情的な価値を提供する要素です。洗練されたビジュアルデザイン、一貫性のあるブランディング、心地よいアニメーションなどが、ユーザーの所有欲や愛着を喚起し、「使っていて楽しい」という感覚を生み出します。

- Findable(見つけやすい): Webサイトやアプリにおいて、情報が整理されておらず、どこに何があるか分からない状態では、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。論理的な情報構造(情報アーキテクチャ)や分かりやすいナビゲーションメニューの設計が重要です。

- Accessible(アクセスしやすい): 近年、特に重要性が高まっている要素です。例えば、視覚に障害のあるユーザーのためにスクリーンリーダー(音声読み上げソフト)に対応したり、色覚の多様性に配慮した配色にしたり、キーボードだけで操作できるようにしたりといった配慮が含まれます。すべてのユーザーを包摂するインクルーシブなデザインを目指す上で不可欠な視点です。

- Credible(信頼できる): ユーザーが個人情報や決済情報を入力する際には、そのサービスが信頼できるかどうかが極めて重要になります。運営者情報が明記されていること、プライバシーポリシーが明確であること、SSL/TLSによる通信の暗号化がされていることなどが信頼性の担保につながります。

- Valuable(価値がある): これら6つの要素が統合された結果として生まれる最終的な価値です。ユーザーにとっては「このサービスのおかげで生活が便利になった」「新しい楽しみができた」といった満足感や便益を意味し、企業にとっては収益の向上やブランド価値の向上といったビジネス上の成果を意味します。

優れたUXデザインとは、これら7つの要素をバランス良く満たし、ユーザーとビジネスの双方にとって価値のある体験を創造することに他なりません。

UXとUIの明確な違い

UXと共によく語られる言葉に「UI(ユーザーインターフェース)」があります。この2つは密接に関連していますが、その意味と目的は明確に異なります。この違いを正しく理解することは、効果的な製品開発やサービス改善を行う上で欠かせません。

UI(ユーザーインターフェース)とは

UI(User Interface)とは、ユーザー(User)と製品・サービスとの「接点(Interface)」すべてを指します。具体的には、ユーザーが製品を操作したり、情報を得たりするために触れる部分のことです。

WebサイトやアプリケーションにおけるUIの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 画面のレイアウト: 要素がどこにどのように配置されているか。

- ボタンやアイコン: クリックやタップをするための要素。

- テキストフィールドや入力フォーム: 文字を入力する部分。

- ナビゲーションメニュー: サイト内の各ページへ移動するためのリンク。

- フォント(書体)や文字の大きさ: テキストの読みやすさ。

- 配色: サイト全体の色使いやコントラスト。

- 画像や動画: 視覚的な情報伝達要素。

UIの主な目的は、ユーザーが目的の操作を迷わず、スムーズに、そして効率的に行えるように、情報を分かりやすく提示し、操作をガイドすることです。優れたUIは、直感的で学習しやすく、ユーザーにストレスを感じさせません。例えば、重要なボタンは目立つ色や形にする、関連する情報は近くに配置する、入力フォームの項目名は誰にでも分かる言葉を使う、といった工夫がUIデザインの範疇です。

UIはデジタル製品に限った話ではありません。例えば、家電製品のリモコンのボタン配置、自動販売機の商品の見せ方やボタンの配置、銀行ATMの操作画面などもすべてUIです。これらすべてにおいて、ユーザーが「どう使えばいいか」を直感的に理解できる設計が求められます。

目的と対象範囲の違い

UXとUIの最も大きな違いは、その「目的」と「対象範囲」にあります。この違いを理解するために、両者を比較した表を見てみましょう。

| 比較項目 | UI(ユーザーインターフェース) | UX(ユーザーエクスペリエンス) |

|---|---|---|

| 目的 | 手段: 情報を分かりやすく提示し、スムーズな操作を実現すること | 目的: ユーザーにポジティブで価値のある「体験」を提供すること |

| 対象範囲 | 接点: ユーザーが直接触れる画面デザイン、ボタン、レイアウトなど | 体験全体: 製品利用の全プロセスと、それに伴う感情・思考・行動すべて |

| 時間軸 | 利用中の瞬間: 操作しているその瞬間の「使いやすさ」が中心 | 利用前・中・後: 利用前の期待から利用後の満足感まで、長期的な視点 |

| 評価指標 | タスク完了率、操作時間、エラー率など | 顧客満足度、NPS、継続利用率、LTVなど |

| 例(レストラン) | メニュー表のデザイン、テーブルの配置、椅子の座り心地 | 予約のしやすさ、店の雰囲気、接客、料理の味、会計のスムーズさ、食後の満足感 |

この表から分かるように、UIは優れたUXを実現するための「手段」であり、具体的な「接点」に焦点を当てています。一方、UXはUIを含んだ、より広範な「体験全体」を対象とし、最終的な「目的」となります。

レストランの例で考えてみると、その違いはより明確になります。

- UI: メニュー表の文字が読みやすく、写真が美味しそうで見やすい。テーブルの高さや椅子の座り心地がちょうど良い。これらはレストランというサービスにおける「接点」の質に関わります。

- UX: Webサイトからの予約が簡単だった。店に入った瞬間の雰囲気が良く、店員が笑顔で迎えてくれた。注文した料理が期待以上に美味しかった。会計がスマートで待たされなかった。そして、店を出た後に「また来たいね」と友人と話した。この一連の流れすべてがUXです。

どれだけメニュー表(UI)がおしゃれでも、店員の態度が悪かったり、料理がまずかったりすれば、そのレストランでのUXは最悪なものになります。逆に、多少メニュー表が古びていても、心温まる接客と絶品の料理があれば、UXは非常に高くなります。UIはUXを構成する重要な要素ですが、UIが良いからといって、必ずしもUXが良いとは限らないのです。

UXとUIの関係性:UIはUXを構成する一要素

これまでの説明から、UXとUIの関係性は「UXという大きな概念の中に、UIが一部分として含まれている」と捉えるのが最も分かりやすいでしょう。UXという大きな円があり、その中にUIという円が存在するイメージです。

優れたUXを提供するためには、まず土台として優れたUIが不可欠です。ユーザーが操作に迷い、ストレスを感じるようなUIでは、心地よい体験は生まれません。UIは、ユーザーがサービスの本質的な価値にたどり着くための入り口であり、その入り口がスムーズでなければ、ユーザーは中に入ることなく引き返してしまいます。

しかし、繰り返しになりますが、UIだけを追求しても優れたUXは実現できません。UXデザインにおいては、UIという「接点」のデザインだけでなく、以下のようなUI以外の要素も考慮する必要があります。

- パフォーマンス: サイトやアプリの表示速度、動作の軽快さ。

- コンテンツ: 提供される情報や文章の質、分かりやすさ。

- カスタマーサポート: 問い合わせへの対応の速さや丁寧さ。

- ビジネスプロセス: 配送、決済、返品などの裏側の仕組み。

- ブランディング: 企業やサービスが伝える世界観や価値観。

真に優れたUXとは、洗練されたUIを土台としながら、これらすべての要素がユーザーを中心に設計され、一貫性を持って連携している状態を指します。UIデザイナーが画面の美しさや使いやすさを追求するのに対し、UXデザイナーはより俯瞰的な視点から、ユーザーの体験全体を設計し、ビジネス目標の達成とユーザーの満足を両立させる役割を担います。

UXと混同しやすい関連用語

UXの世界には、UI以外にも混同されがちな関連用語がいくつか存在します。特に「CX(カスタマーエクスペリエンス)」と「ユーザビリティ」は、UXとの違いを正しく理解しておくことが重要です。これらの用語の定義とUXとの関係性を明確にすることで、より深いレベルでUXを捉えられるようになります。

CX(カスタマーエクスペリエンス)との違い

CX(Customer Experience)とは、「顧客体験」と訳され、顧客が企業やブランドと関わるすべての接点(タッチポイント)で得られる体験の総称を指します。これは、特定の一つの製品やサービスの利用体験にとどまらず、顧客としてのジャーニー全体を包含する、非常に広範な概念です。

UXとCXの最も大きな違いは、その「スコープ(範囲)」にあります。

- UX(ユーザーエクスペリエンス): 特定の製品・サービスを利用する際の体験に焦点を当てます。例えば、ある銀行のスマートフォンアプリの操作性や機能性がUXの対象です。

- CX(カスタマーエクスペリエンス): 製品・サービスの利用体験(UX)を含み、さらにそれ以外のすべての顧客接点における体験を対象とします。例えば、その銀行のテレビCM、Web広告、店舗窓口での対応、コールセンターの応対、ATMの利用体験、送られてくるDMなど、顧客がその銀行ブランドと接触するあらゆる場面での体験がCXに含まれます。

関係性で言えば、「CXという最も大きな概念の中に、UXが含まれている」と考えることができます。つまり、「CX > UX > UI」という階層構造で捉えると分かりやすいでしょう。

| 項目 | UX(ユーザーエクスペリエンス) | CX(カスタマーエクスペリエンス) |

|---|---|---|

| 対象者 | 製品・サービスの「利用者(ユーザー)」 | 企業の「顧客(カスタマー)」※見込み客も含む |

| 対象範囲 | 特定の製品・サービスとのインタラクション | 企業・ブランドとのすべてのインタラクション |

| 具体例 | ・ECサイトの使いやすさ ・アプリの機能性 |

・広告、SNS ・店舗での接客 ・コールセンターの対応 ・製品利用体験(UX) ・請求書、アフターサービス |

| 責任部署 | プロダクト開発チーム、デザインチームなど | マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、全社横断 |

例えば、ある航空会社のWebサイトで航空券を予約するプロセスが非常にスムーズで分かりやすかったとします。これは「優れたUX」です。しかし、その後空港カウンターでのチェックインに長時間並ばされたり、スタッフの対応が悪かったり、機内でのサービスに不満を感じたりすれば、その航空会社に対する総合的な評価、つまり「CX」は低いものになります。

逆に、製品自体のUXは平均的でも、手厚いカスタマーサポートや魅力的なブランドコミュニケーションによって、高いCXを維持している企業もあります。企業全体の視点で見ると、一貫性のある優れたCXを提供することが、顧客ロイヤルティを高め、長期的なブランド価値を構築する上で極めて重要です。そして、そのCXを構成する重要な核の一つが、個々の製品やサービスにおける優れたUXなのです。

ユーザビリティとの違い

ユーザビリティ(Usability)とは、「使いやすさ」と訳され、国際規格であるISO 9241-11では「特定の利用状況において、特定のユーザーによって、ある製品が、指定された目標を達成するために用いられる際の、有効さ、効率、満足度の度合い」と定義されています。

簡単に言えば、ユーザビリティは「ユーザーが目的をいかに簡単かつ効率的に達成できるか」を測る品質特性です。ユーザビリティが高い状態とは、以下のような状態を指します。

- 有効さ(Effectiveness): ユーザーが目標を正確に達成できるか。

- 効率(Efficiency): 目標を達成するために、どれくらいの労力(時間や操作回数)で済むか。

- 満足度(Satisfaction): その製品を使うことに対して、ユーザーが主観的にどう感じるか(不快ではないか、好ましいか)。

では、UXとユーザビリティの違いは何でしょうか。

結論から言うと、ユーザビリティは、優れたUXを構成するための重要な要素の一つです。前述したピーター・モービルの「UXハニカム」で言えば、「Usable(使いやすい)」の要素がまさにこのユーザビリティに相当します。

UXは、ユーザビリティという「使いやすさ」の概念を内包しつつ、さらに広範な感情的・主観的な側面までを考慮に入れます。

- ユーザビリティ: 「このタスクをできるか?(Can I do it?)」という機能的・効率的な側面に主眼を置く。客観的な評価がしやすい。

- UX: 「この体験をしたいか?(Do I want to do it?)」という感情的・魅力的な側面も重視する。主観的で文脈依存的な側面が強い。

例を挙げてみましょう。

ある業務システムが、データ入力のタスクを非常に素早く、間違いなく完了できる設計になっているとします。これは「ユーザビリティが高い」状態です。しかし、そのシステムの見た目が無機質で、操作していて全く楽しくなく、ただ義務感で使っているだけだとしたら、それは「UXが高い」とは言えないかもしれません。

一方で、あるゲームアプリを考えてみましょう。操作が直感的でサクサク進められる(ユーザビリティが高い)ことに加え、美しいグラフィックや心揺さぶるストーリー、キャラクターへの愛着、友人との協力プレイの楽しさといった要素が合わさって、ユーザーは「このゲームをプレイして本当に良かった」と感じます。これが「優れたUX」です。

ユーザビリティは、UXの土台を支える必要条件ですが、十分条件ではありません。ユーザビリティが低い製品でUXが高くなることはほとんどありませんが、ユーザビリティが高いだけで必ずしもUXが高くなるとは限らないのです。UXデザインでは、この「使いやすさ」を超えた、「使いたい」「使い続けたい」と思わせるような魅力や価値をいかに創造するかが問われます。

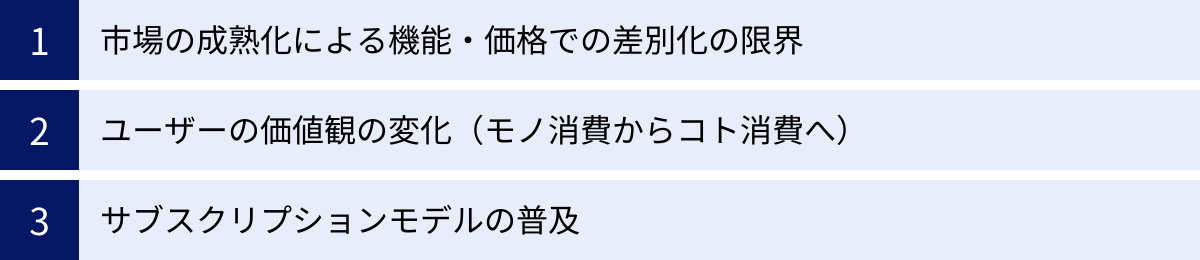

なぜ今UXが重要視されるのか

近年、業界を問わず多くの企業が「UX」というキーワードを重視し、その向上に多額の投資を行っています。なぜ今、これほどまでにUXがビジネスの成否を分ける重要な要素として注目されているのでしょうか。その背景には、市場環境や消費者の価値観の大きな変化があります。

市場の成熟化による機能・価格での差別化の限界

かつての市場では、他社よりも優れた機能を持つ製品や、より安い価格の製品を提供することが、競争優位性を築くための主要な戦略でした。技術力が企業の強さの源泉であり、新しい機能を追加したり、生産効率を上げてコストを削減したりすることで、製品は売れていきました。

しかし、現代では多くの産業において技術が成熟し、コモディティ化(一般化)が進んでいます。その結果、どの企業も同程度の品質・機能の製品を、同程度の価格で提供できるようになり、従来のような機能や価格だけで他社と明確な差別化を図ることが極めて困難になりました。

消費者の立場から見れば、どの製品を選んでも基本的な機能は満たされるため、選択の基準は別のところに移っていきます。そこで新たな差別化の軸として浮上したのが「UX」、つまり「製品やサービスを通じて得られる心地よい体験」です。

例えば、スマートフォンアプリを考えてみましょう。同じ目的(例:写真加工)を果たすアプリは無数に存在し、機能も似通っています。その中でユーザーがどのアプリを選び、使い続けるかを決めるのは、「操作が直感的で楽しい」「デザインが美しい」「使っていると気分が上がる」といった、まさにUXの部分です。

製品やサービスが提供する「体験」そのものが、ユーザーにとっての価値となり、選択の決め手となる時代になったのです。企業は、単に「何ができるか」をアピールするだけでなく、「それを使うと、どんな気持ちになるか」「どんな素晴らしい体験ができるか」を設計し、提供する必要に迫られています。

ユーザーの価値観の変化(モノ消費からコト消費へ)

市場の変化と連動して、消費者の価値観も大きく変化しています。特に顕著なのが、「モノ消費」から「コト消費」へのシフトです。

- モノ消費: 製品やサービスを「所有」すること自体に価値を見出す消費スタイル。

- コト消費: 製品やサービスを購入することで得られる「体験」や「経験」に価値を見出す消費スタイル。

経済が豊かになり、人々がある程度のモノを行き渡らせた結果、単に物質的な豊かさを求めるのではなく、精神的な豊かさや自己実現、他者との繋がりを求める傾向が強まりました。例えば、高級な車を買うこと(モノ消費)よりも、その車で家族と旅行に行く体験(コト消費)に価値を感じる、といった変化です。

この「コト消費」へのシフトは、UXの重要性を一層高めています。なぜなら、UXとはまさに「コト」そのものを設計する営みだからです。ユーザーは、製品を通じて感動的なストーリーを体験したり、新しいスキルを身につけたり、誰かと繋がったりといった「コト」を求めています。

さらに、SNSの普及がこの傾向を加速させています。人々は、自分が体験した素晴らしい「コト」を写真や文章で共有し、他者からの「いいね!」や共感を得ることに喜びを感じます。企業にとって、ユーザーが思わず誰かに話したくなる、SNSでシェアしたくなるような魅力的なUXを提供することは、広告費をかけずに製品の魅力を広めてもらえる強力なマーケティング手法にもなり得るのです。

サブスクリプションモデルの普及

ビジネスモデルの変化も、UXが重要視される大きな要因です。特に、ソフトウェア、コンテンツ配信、Eコマースなど、さまざまな分野でサブスクリプションモデル(月額課金制など)が主流になりつつあります。

従来の「売り切り型(買い切り型)」のビジネスでは、顧客が一度購入してくれれば、その時点での売上は確保されました。しかし、サブスクリプションモデルでは、顧客に継続的に利用してもらい、毎月料金を支払ってもらうことで初めてビジネスが成り立ちます。

このモデルにおいて、企業の最重要課題となるのは「いかに顧客を解約させないか(チャーンレートを下げるか)」です。顧客は、サービスに少しでも不満を感じれば、いつでも簡単に解約できてしまいます。そこで、顧客をつなぎとめる鍵となるのが、まさにUXなのです。

- オンボーディング(初回利用時の案内)が分かりやすく、すぐにサービスの価値を実感できるか。

- 日々の操作がスムーズで、ストレスなく使い続けられるか。

- 定期的に便利な新機能が追加されたり、改善が行われたりして、飽きさせない工夫があるか。

- 困ったときに、すぐに的確なサポートを受けられるか。

これらの優れたUXを提供し続けることで、顧客満足度は高まり、サービスへの愛着が生まれ、継続利用につながります。その結果、顧客一人ひとりが生涯にわたって企業にもたらす利益の総額であるLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化することができます。

逆に、UXが低いサービスは、たとえ初期のユーザー獲得に成功したとしても、すぐに解約されてしまい、安定した収益基盤を築くことはできません。サブスクリプションビジネスの隆盛は、企業が短期的な売上だけでなく、長期的な顧客との関係性を重視し、そのためにUXへ投資せざるを得ない状況を生み出しているのです。

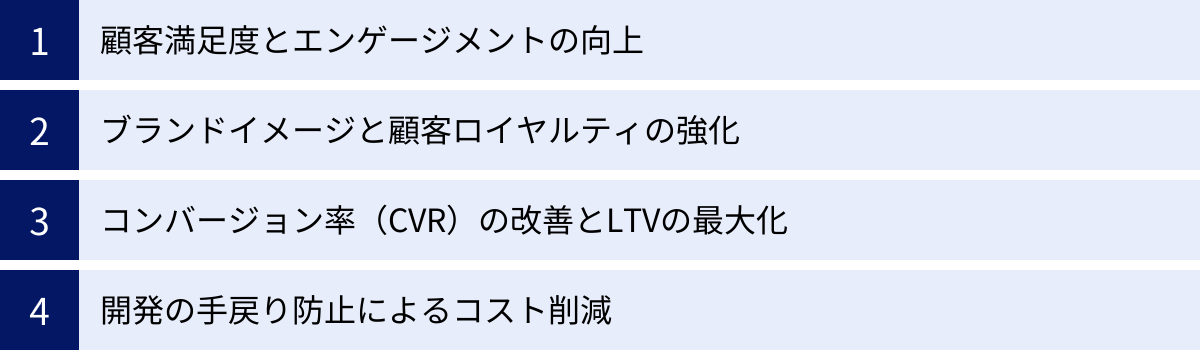

優れたUXがもたらす4つのビジネスメリット

UXへの投資は、単にユーザーを喜ばせるだけでなく、企業に具体的かつ多大なビジネスメリットをもたらします。優れたUXを追求することは、もはや慈善活動ではなく、企業の成長に不可欠な経営戦略です。ここでは、優れたUXがもたらす代表的な4つのメリットについて詳しく解説します。

① 顧客満足度とエンゲージメントの向上

優れたUXがもたらす最も直接的なメリットは、顧客満足度の向上です。ユーザーが製品やサービスを「使いやすい」「心地よい」「役に立つ」と感じれば、その体験に対する満足度は当然高まります。この高い満足度は、ユーザーの行動にポジティブな変化をもたらします。

満足したユーザーは、その製品やサービスをより頻繁に、より長い時間利用するようになります。このユーザーの積極的な関与度合いを「エンゲージメント」と呼びます。例えば、SNSアプリであれば、ログイン頻度や滞在時間、投稿数などがエンゲージメントの指標となります。ECサイトであれば、訪問頻度や閲覧ページ数、カート投入率などが挙げられます。

高いエンゲージメントは、ビジネスの成長に直結します。エンゲージメントの高いユーザーは、

- サービスのコア機能を深く使いこなし、その価値を最大限に引き出す。

- 新機能や有料プラン、関連商品などにも興味を持ちやすく、アップセル(より高価なプランへの移行)やクロスセル(関連商品の購入)につながりやすい。

- サービスからの通知やメールマガジンにも好意的に反応し、企業からのコミュニケーションが届きやすくなる。

このように、UXの向上を通じて顧客満足度を高めることは、ユーザーとの関係を深め、エンゲージメントを向上させ、結果として売上機会の創出へとつながる好循環を生み出します。

② ブランドイメージと顧客ロイヤルティの強化

一貫して優れたUXを提供し続けることは、強力なブランドイメージの構築と、顧客ロイヤルティの強化に貢献します。ユーザーは、個々の製品体験を通じて、その背後にある企業全体に対する印象を形成していきます。「この会社の製品は、いつもデザインが洗練されていて使いやすい」「このブランドのサービスは、細部までこだわりが感じられて信頼できる」といったポジティブな体験の積み重ねが、強固なブランドイメージを築き上げるのです。

このような良好なブランドイメージは、顧客ロイヤルティ(顧客のブランドに対する忠誠心や愛着)を醸成します。ロイヤルティの高い顧客は、単なるリピーターではありません。彼らはブランドの「ファン」となり、企業にとって非常に価値のある存在となります。

ロイヤルティの高い顧客は、以下のような行動をとる傾向があります。

- 価格競争からの脱却: 多少価格が高くても、競合の類似製品に乗り換えることなく、愛着のあるブランドを選び続けます。これにより、企業は不毛な価格競争から一線を画し、安定した収益を確保できます。

- ポジティブな口コミの拡散: 満足した体験を友人や知人に勧めたり、SNSやレビューサイトで好意的な評価を発信したりします。これは「最高の広告」であり、新たな顧客を低コストで獲得する上で極めて効果的です。

- 建設的なフィードバックの提供: サービスに問題があった場合でも、すぐに見限るのではなく、「もっとこうしてほしい」といった建設的なフィードバックをくれることがあります。これは、サービスをさらに改善するための貴重な情報源となります。

Apple社が良い例です。同社の製品は、洗練されたUIとハードウェア、ソフトウェアが一体となったシームレスなUXを提供することで、世界中に熱狂的なファンを生み出し、極めて高い顧客ロイヤルティを確立しています。

③ コンバージョン率(CVR)の改善とLTVの最大化

ビジネスの成果に直結する指標として、コンバージョン率(CVR)の改善も、UX向上の大きなメリットです。コンバージョンとは、Webサイトやアプリ上で設定された最終的な目標(商品購入、会員登録、資料請求、問い合わせなど)をユーザーが達成することを指します。

UXが低いサイトでは、ユーザーは目標達成までの道のりで多くの障壁に直面します。

- 「購入ボタンがどこにあるか分からない」

- 「入力フォームの項目が多すぎて面倒くさい」

- 「エラーが表示されたが、何が原因か分からない」

このようなストレスが積み重なると、ユーザーは途中で操作を諦め、サイトから離脱してしまいます。UXデザインでは、ユーザーの行動や心理を分析し、これらの障壁を一つひとつ取り除いていきます。例えば、入力フォームの項目を最小限に絞ったり、入力例を分かりやすく表示したり、エラーメッセージを親切な言葉で伝えたりといった改善を行うことで、ユーザーがスムーズにゴールまでたどり着けるようになり、結果としてCVRが向上します。

さらに、前述したサブスクリプションモデルにおいては、LTV(顧客生涯価値)の最大化がUXの重要な役割です。優れたUXによって顧客満足度を高め、解約率(チャーンレート)を低く抑えることで、顧客は長期間にわたってサービスを利用し続けてくれます。これにより、一人あたりの顧客から得られる総収益(LTV)が最大化され、ビジネスの安定的かつ持続的な成長が実現します。

④ 開発の手戻り防止によるコスト削減

UXデザインは、開発プロセスの初期段階からユーザー視点を取り入れることを重視します。これは、長期的には開発コストの削減にも大きく貢献します。

UXデザインのプロセスを経ずに、「おそらくユーザーはこういう機能を求めているだろう」という開発者側の思い込みだけで開発を進めてしまうと、リリース後に「この機能は全く使われない」「ユーザーが意図した通りに使ってくれない」といった問題が頻発します。そして、そこから大規模な仕様変更や機能改修を行うことになると、多大な時間と費用、労力が必要となります。これが「開発の手戻り」です。

一方、UXデザインのプロセスでは、開発の初期段階で以下のような活動を行います。

- ユーザー調査: 実際のターゲットユーザーにインタビューなどを行い、彼らが本当に抱えている課題やニーズを正確に把握する。

- プロトタイピング: 本格的な開発に入る前に、低コストで作成できる試作品(プロトタイプ)を作り、アイデアを可視化する。

- ユーザーテスト: プロトタイプをユーザーに試してもらい、問題点を早期に発見・修正する。

これらのプロセスを通じて、「作るべきもの」と「作らなくてもよいもの」を開発前に見極めることができます。これにより、的外れな機能開発にリソースを費やす無駄を防ぎ、致命的な設計ミスが後から発覚するリスクを大幅に低減できます。結果として、開発の手戻りが劇的に減少し、プロジェクト全体の効率が向上し、トータルでの開発コストを抑えることにつながるのです。「急がば回れ」という言葉の通り、初期段階でのUXへの投資は、最終的により早く、より安く、より良い製品を生み出すための賢明な戦略と言えます。

UXデザインの基本となる5階層モデル

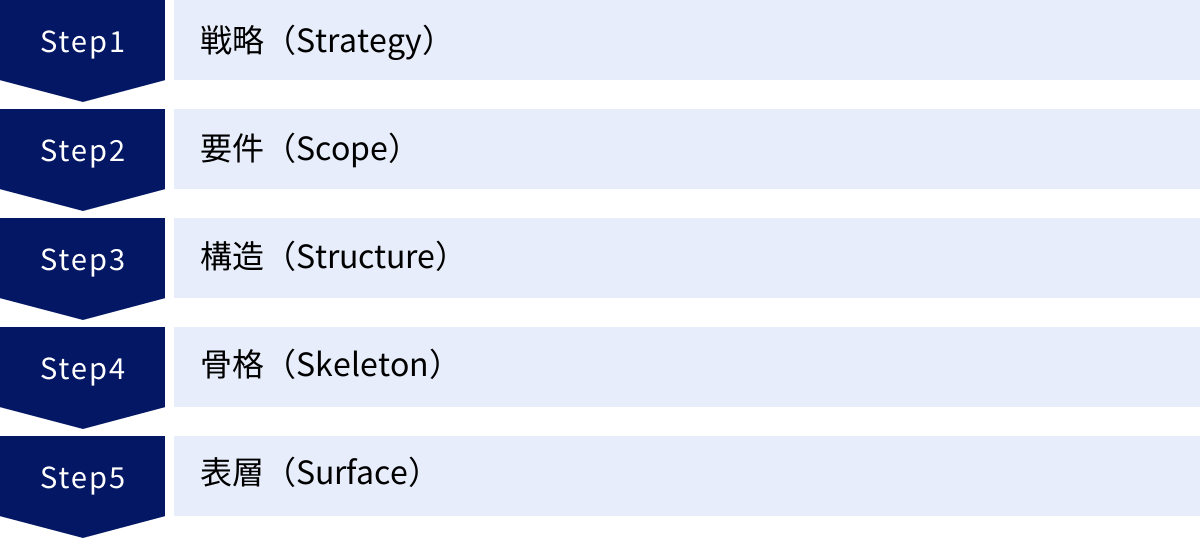

優れたUXは、感覚やひらめきだけで生まれるものではありません。そこには、ユーザーの体験を体系的に設計するための論理的なプロセスが存在します。その代表的なフレームワークが、UXデザインの大家であるジェシー・ジェームズ・ギャレット氏が提唱した「UXデザインの5階層モデル」です。このモデルは、UXデザインのプロセスを、抽象的な概念から具体的なアウトプットへと進む5つの層に分けて整理したもので、多くのデザイナーやプロダクトマネージャーにとっての道しるべとなっています。

5つの階層は、下から順に積み上げていく構造になっています。

- 戦略(Strategy)

- 要件(Scope)

- 構造(Structure)

- 骨格(Skeleton)

- 表層(Surface)

下の階層での決定が、その上の階層での選択肢を規定します。つまり、しっかりとした土台(戦略)がなければ、その上に安定した構造物(製品・サービス)を建てることはできません。各階層を順に詳しく見ていきましょう。

① 戦略(Strategy):ビジネス目標とユーザーニーズの定義

戦略層は、5階層モデルの最も土台となる、最も抽象的な層です。ここでは、「なぜこの製品・サービスを作るのか?」「これを通じて何を達成したいのか?」という根本的な問いに答えます。この層での定義が曖昧なまま進むと、プロジェクトは方向性を見失い、迷走してしまいます。

戦略層で定義すべきことは、大きく分けて2つあります。

- ビジネス目標(Business Goals): 企業側がこのプロジェクトによって達成したい目的です。例えば、「新規顧客を1年間で1万人獲得する」「既存顧客の解約率を5%改善する」「サポートコストを10%削減する」といった、具体的で測定可能な目標を設定します。

- ユーザーニーズ(User Needs): ターゲットとなるユーザーが誰で、彼らがどのような課題を抱え、何を求めているのかを定義します。ユーザーインタビューやアンケート、市場調査などを通じて、ユーザーの行動や動機を深く理解します。

優れた戦略とは、この「ビジネス目標」と「ユーザーニーズ」が重なり合うスイートスポットを見つけ出すことです。企業がやりたいことだけを追求してもユーザーは使ってくれず、ユーザーが求めることだけを追求してもビジネスとして成り立ちません。この両者を満たすビジョンを明確にすることが、プロジェクト成功の第一歩となります。

② 要件(Scope):提供する機能とコンテンツの具体化

要件層では、戦略層で定義された抽象的な目標を、具体的な「機能」と「コンテンツ」に落とし込みます。「戦略を達成するために、具体的に何をウェブサイトやアプリに含めるべきか」を決定する階層です。

この層で定義する要件も、大きく2つに分けられます。

- 機能要件(Functional Requirements): ユーザーが何かタスクを実行できるようにするための機能の仕様です。「商品をカートに入れる機能」「ユーザー情報を編集する機能」「パスワードをリセットする機能」などがこれにあたります。

- コンテンツ要件(Content Requirements):ユーザーに提供する情報の内容です。「商品画像」「価格」「スペック」「ユーザーレビュー」「ヘルプ記事」など、テキスト、画像、動画といったあらゆる情報が含まれます。

この段階で重要なのは、スコープ(範囲)を明確にすることです。すべての要望を詰め込もうとすると、開発が複雑化し、かえって使いにくい製品になってしまいます。「やること」だけでなく「やらないこと」を意識的に決定し、優先順位をつけることが求められます。戦略層で定めたビジネス目標とユーザーニーズに照らし合わせ、「この機能は本当に必要か?」「このコンテンツはユーザーの課題解決に貢献するか?」と常に問いかけながら、要件を絞り込んでいきます。

③ 構造(Structure):情報の設計とユーザー行動の整理

構造層では、要件層で定義された機能やコンテンツの断片を、体系的に整理し、配置する方法を設計します。ユーザーがどのようにシステムと対話し、情報をどのように移動していくかの「青写真」を描く階層です。

この層は、2つの主要な要素から構成されます。

- インタラクションデザイン(Interaction Design): ユーザーの操作に対して、システムがどのように応答(フィードバック)するかを設計します。例えば、「ボタンをクリックしたら、どのような画面に遷移するのか」「フォーム送信後にどのようなメッセージを表示するか」「エラーが発生したときにどうユーザーを導くか」などを定義します。ユーザーが目的を達成するための一連の操作フローをスムーズにすることが目的です。

- 情報アーキテクチャ(Information Architecture / IA): 情報を分かりやすく分類・整理し、構造化することです。ユーザーが「今どこにいるのか」「どこに何があるのか」「次にどこへ行けるのか」を直感的に理解できるように、サイトマップの作成やナビゲーションシステムの設計を行います。図書館の蔵書が分類・整理されているように、情報を探しやすくすることが目的です。

この構造層での設計がしっかりしていると、ユーザーは迷うことなく、ストレスフリーでサイトやアプリ内を回遊できます。

④ 骨格(Skeleton):画面設計とナビゲーションの配置

骨格層では、構造層で設計した抽象的な構造を、具体的な画面上のレイアウトに落とし込みます。この段階で作成されるのが、一般的に「ワイヤーフレーム」と呼ばれる設計図です。色や書体といったビジュアル要素はまだ含めず、情報や機能部品(ボタン、フォーム、見出しなど)の配置、優先順位、関係性を定義することに集中します。

骨格層で考慮すべきことは主に3つです。

- インターフェースデザイン(Interface Design): ボタン、テキストボックス、チェックボックス、ドロップダウンメニューといった、ユーザーが操作するインターフェース部品を画面上に効果的に配置します。ユーザーが「これをクリックすればこうなるだろう」と予測できるような、標準的で分かりやすい部品の選択が重要です。

- ナビゲーションデザイン(Navigation Design): グローバルナビゲーション、ローカルナビゲーション、パンくずリストなど、ユーザーがサイト内を移動するための具体的な手段を画面上に配置します。構造層で設計したIAを、視覚的に表現するプロセスです。

- 情報デザイン(Information Design): 情報をいかに分かりやすく伝えるか、という視点でのレイアウト設計です。見出しの大きさや情報のグループ化、余白の使い方などを通じて、視覚的な階層構造を作り、ユーザーが重要な情報から順に効率的に理解できるよう支援します。

この骨格層は、構造(抽象)と表層(具体)をつなぐ重要な橋渡しの役割を担います。

⑤ 表層(Surface):視覚的なデザインの作成

表層は5階層モデルの最上層であり、ユーザーが最終的に目にする、最も具体的なビジュアルデザインの階層です。骨格層で作成したワイヤーフレームに、色彩、タイポグラフィ(書体)、画像、アイコン、アニメーションといった視覚的要素を加え、最終的な「見た目」を完成させます。UIデザインが最も深く関わるのがこの層です。

表層デザインの目的は、単に製品を美しく見せることだけではありません。

- 情報の伝達を補助する: 色やコントラストを使って重要な要素を目立たせたり、アイコンを使って機能を直感的に伝えたりします。

- ユーザーの注意を引く: 魅力的なビジュアルでユーザーの関心を引きつけ、操作を促します。

- 感情に訴えかける: ブランドイメージに合った配色や書体を用いることで、ユーザーに「信頼感」「楽しさ」「高級感」といった特定の感情を抱かせます。

これら5つの階層は、下から上へと順番に進むだけでなく、時には行き来しながらデザインプロセスを進めていきます。例えば、骨格層でワイヤーフレームを作成しているときに、戦略層で定義したユーザーニーズを満たせていないことに気づき、戦略に立ち返ることもあります。このモデルを意識することで、デザインの議論が表層的な「見た目」の話だけに終始するのを防ぎ、より本質的な「戦略」や「構造」に基づいた意思決定ができるようになります。

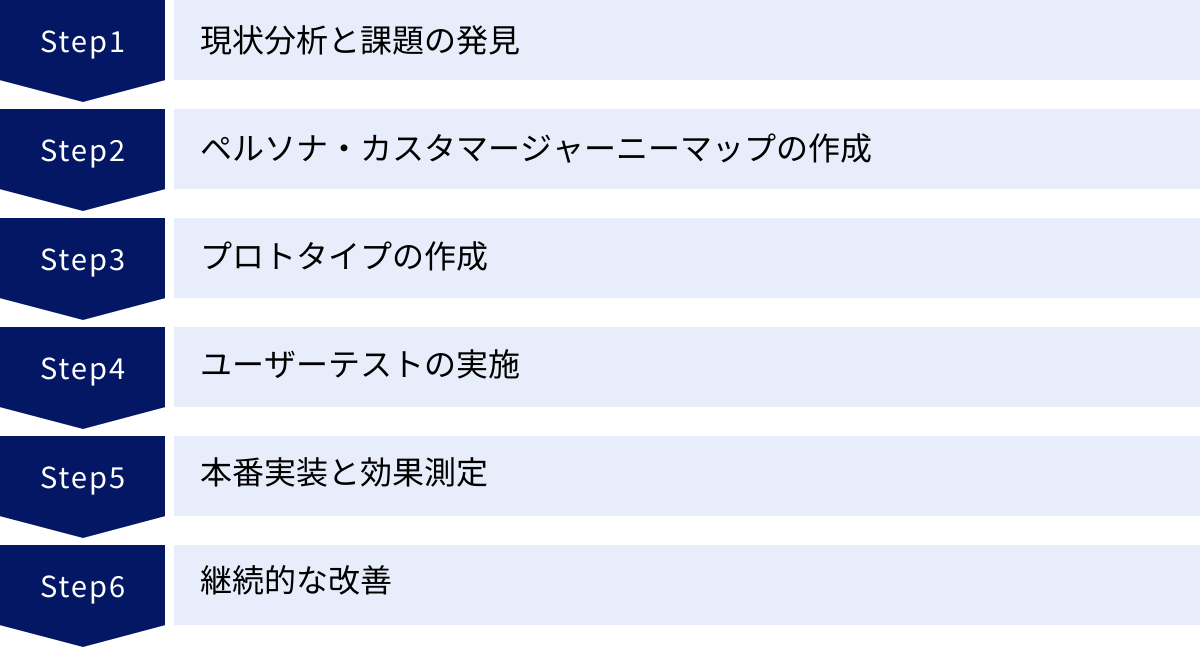

UXを改善するための6つのステップ

優れたUXは、一度のデザインで完成するものではありません。ユーザーを取り巻く環境やニーズは常に変化するため、継続的に改善を繰り返していくことが不可欠です。ここでは、UXを体系的に改善していくための、実践的な6つのステップを紹介します。このサイクルを回し続けることが、サービスの価値を高め続けます。

① 現状分析と課題の発見

すべての改善は、現状を正しく把握することから始まります。思い込みや勘に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて、どこに問題があるのか、何を改善すべきなのかを特定します。現状分析には、大きく分けて「定量的分析」と「定性的分析」の2つのアプローチがあります。

- 定量的分析(何が起きているかを知る):

- アクセス解析: Google Analyticsなどのツールを使い、サイト全体のPV数、セッション数、ユーザー数といった基本的な指標から、ページごとの離脱率、滞在時間、コンバージョン率(CVR)などを分析します。「どのページで多くのユーザーが離脱しているか」「どの経路からのユーザーのCVRが低いか」といった問題の在り処を数値で特定します。

- ヒートマップ分析: ツールを使って、ユーザーがページのどこをよく見ていて(アテンションヒートマップ)、どこまでスクロールし(スクロールヒートマップ)、どこをクリックしているか(クリックヒートマップ)を可視化します。これにより、意図したボタンがクリックされていない、重要な情報が見られていない、といった具体的な問題を発見できます。

- 定性的分析(なぜそれが起きているかを知る):

- ユーザーインタビュー: ターゲットユーザーに直接会い、製品やサービスを実際に使ってもらいながら、その行動の背景にある思考や感情、不満などを深く掘り下げて聞きます。数値だけでは分からない「なぜ」の部分を理解するための最も強力な手法です。

- アンケート調査: より多くのユーザーから、満足度や特定の機能に対する意見などを収集します。自由記述欄を設けることで、予期せぬ課題や要望が見つかることもあります。

- 競合調査: 競合他社の製品・サービスを分析し、自社の強みや弱み、市場における立ち位置を客観的に把握します。

これらの分析を通じて、「会員登録フォームの離脱率が高いのは、入力項目が多すぎることが原因ではないか?」といった仮説を立てることが、次のステップへの出発点となります。

② ペルソナ・カスタマージャーニーマップの作成

分析によって得られたユーザーに関する情報をもとに、ターゲットユーザーの人物像を具体化し、その体験を可視化します。これにより、チーム全体が「誰のために作るのか」という共通認識を持ち、ユーザー視点での議論ができるようになります。

- ペルソナ(Persona)の作成:

ペルソナとは、調査データに基づいて作成される、架空のユーザー像のことです。単なる属性(年齢、性別、職業など)だけでなく、その人物の価値観、スキル、目標、日々の悩み、利用シーンなどを具体的に設定します。「鈴木花子、32歳、東京在住の会社員。最近、健康のために自炊を始めたいが、仕事が忙しく時間がない…」のように、ストーリー性を持たせることで、チームメンバーが感情移入しやすくなります。ペルソナは、設計上の意思決定に迷った際に「この人ならどう思うだろう?」と立ち返るための基準となります。 - カスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map)の作成:

カスタマージャーニーマップとは、作成したペルソナが、製品やサービスを認知し、検討し、利用し、最終的にファンになるまでの一連の体験を、時系列で可視化した図です。各段階(ステージ)におけるユーザーの「行動」「思考」「感情」、そして企業との「タッチポイント(接点)」をマッピングしていきます。これにより、ユーザー体験全体を俯瞰し、どの段階でユーザーが喜びを感じ、どの段階で不満や不安を感じているのか(課題・ペインポイント)を一目で把握できます。①で発見した課題が、ユーザーの旅路のどこで発生しているのかを特定し、改善の優先順位付けに役立ちます。

③ プロトタイプの作成

課題を解決するためのアイデアを、実際に動かせる試作品(プロトタイプ)として具体化します。いきなり完璧なものを目指して本番のコードを書き始めるのではなく、低コストで素早くアイデアを検証できる形にすることが重要です。

プロトタイプには、その忠実度(Fidelity)に応じていくつかのレベルがあります。

- 低忠実度プロトタイプ(ペーパープロトタイプなど): 手書きのスケッチや紙芝居のように、紙とペンで素早くアイデアを形にしたもの。チーム内でのアイデア出しや、コンセプトの方向性を確認する初期段階で非常に有効です。

- 中忠実度プロトタイプ(ワイヤーフレーム): 画面のレイアウトや要素の配置を定義した、いわば「設計図」。ビジュアルデザインは含めず、情報構造や操作フローの検証に集中します。

- 高忠実度プロトタイプ: 最終的な製品の見た目や動きに非常に近い、インタラクティブな試作品。FigmaやAdobe XDといったデザインツールを使って作成します。最終的なデザインの確認や、詳細なユーザビリティの検証に用います。

プロトタイピングの目的は、完成品を作ることではなく、あくまで「検証のためのツール」を作ることです。素早く作って、壊して、また作る、というサイクルを回すことで、リスクを最小限に抑えながら最適な解決策へと近づいていきます。

④ ユーザーテストの実施

作成したプロトタイプを、実際のターゲットユーザー(ペルソナに近い人)に使ってもらい、その行動や発言を観察することで、デザインの課題を洗い出します。設計者側の思い込みや見落としを発見するための、極めて重要なステップです。

ユーザーテストでは、被験者に「〇〇という商品を探して、購入手続きを完了してください」といった具体的なタスクを与え、そのプロセスを観察します。その際、「思考発話法(Think Aloud Protocol)」という手法がよく用いられます。これは、被験者に頭の中で考えていること(「次は何をすればいいんだろう?」「このボタンの意味がわからないな」など)を声に出して話してもらいながら操作してもらう手法で、ユーザーのつまずきや混乱の根本原因を深く理解するのに役立ちます。

ユーザーテストで得られた「ボタンの位置が分かりにくい」「説明文が専門的すぎる」といった具体的なフィードバックをもとに、プロトタイプを修正します。この「プロトタイプ作成→ユーザーテスト→修正」のサイクルを数回繰り返すことで、デザインの質を飛躍的に高めることができます。

⑤ 本番実装と効果測定

ユーザーテストを経て十分に検証され、改善されたデザイン案が固まったら、いよいよエンジニアによる本番環境への実装(コーディング)に進みます。

そして、リリースして終わりではなく、必ずその効果を測定します。①の現状分析で設定した課題が、今回の改善によってどの程度解決されたのかを、データで客観的に評価することが重要です。

- KPIの比較: 改善前にKPI(重要業績評価指標)として設定した数値(例:会員登録フォームの離脱率、CVRなど)が、リリース後にどう変化したかを比較分析します。

- A/Bテスト: 改善案(B案)と従来のデザイン(A案)を、ユーザーにランダムで表示し、どちらのCVRが高いかを比較検証する手法です。これにより、行った改善が本当に効果があったのかを統計的に証明できます。

効果測定の結果、KPIが目標通りに改善されていれば成功です。もし期待した効果が得られなかった場合は、なぜそうなったのかを再度分析し、次の仮説立案へとつなげます。

⑥ 継続的な改善

UX改善は、一度きりのプロジェクトではありません。市場環境、競合の動向、テクノロジー、そしてユーザーの価値観は常に変化し続けます。一度は最適だったUXも、時間と共に陳腐化していく可能性があります。

したがって、「①現状分析→②仮説立案(ペルソナ等)→③施策実行(プロトタイプ・実装)→④効果測定」という一連のサイクル(PDCAサイクルやデザイン思考のプロセスに類似)を、継続的に回し続けることが不可欠です。⑤で得られた効果測定のデータは、次の①の現状分析における貴重なインプットとなります。

この改善サイクルを組織の文化として根付かせ、常にユーザーの声に耳を傾け、データに基づいた意思決定を繰り返していくことこそが、持続的に優れたUXを提供し続けるための唯一の方法なのです。

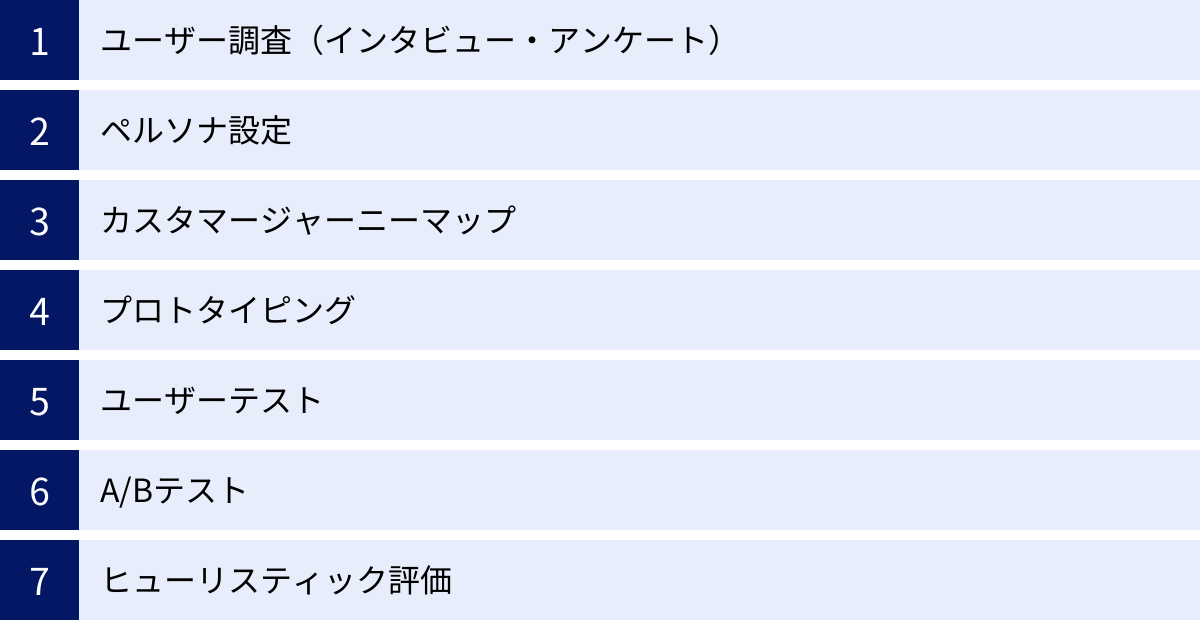

UX改善で使われる代表的な手法

UXを改善するプロセスでは、ユーザーを深く理解し、課題を発見・解決するために、さまざまな手法が用いられます。ここでは、UXデザインの現場で頻繁に使われる代表的な手法を7つ紹介します。これらの手法を適切に組み合わせることで、より効果的なUX改善が可能になります。

ユーザー調査(インタビュー・アンケート)

ユーザー調査は、すべてのUXデザイン活動の出発点となる、ユーザーの生の声を聞くための活動です。主に「インタビュー」と「アンケート」の2種類があります。

- ユーザーインタビュー: ターゲットユーザーと1対1で対話し、その行動や思考、感情の背景にある「なぜ?」を深く掘り下げる定性調査の手法です。数値データだけでは分からない、ユーザーの本音や潜在的なニーズを引き出すのに非常に有効です。良いインタビューを行うには、オープンな質問(「普段、どのように情報収集していますか?」など)を投げかけ、相手の話を傾聴するスキルが求められます。

- アンケート: Webフォームなどを使って、より多くのユーザーから定量的なデータを効率的に収集する手法です。「はい/いいえ」で答えられる選択式の質問で傾向を掴んだり、5段階評価などで満足度を測ったりします。自由記述欄を設ければ、定性的な意見を集めることも可能です。質問の設計が結果を大きく左右するため、バイアスのかからない中立的な質問文を心がける必要があります。

ペルソナ設定

ユーザー調査で得られた情報をもとに、架空のユーザー像である「ペルソナ」を作成する手法です。ペルソナは、開発チームや関係者が「私たちは誰のためにこの製品を作っているのか」という共通認識を持つための強力なツールとなります。

ペルソナには、年齢や職業といったデモグラフィック情報だけでなく、その人物のライフスタイル、価値観、ITリテラシー、製品利用における目標や課題などを、具体的なストーリーとして記述します。顔写真や名前をつけることで、よりリアルな人物として捉えやすくなります。プロジェクトの意思決定に迷った際に、「このペルソナだったら、このデザインをどう思うだろう?」と立ち返ることで、ユーザー視点を保ったまま議論を進めることができます。

カスタマージャーニーマップ

ペルソナが製品やサービスを認知してから利用し、最終的なゴールに至るまでの一連の体験を時系列で可視化する手法です。横軸に時間(認知→検討→購入→利用→継続など)、縦軸にペルソナの「行動」「思考」「感情」「タッチポイント(接点)」「課題」などをプロットしていきます。

カスタマージャーニーマップを作成することで、以下のようなメリットがあります。

- 体験の全体像を俯瞰できる: 個別の機能や画面だけでなく、ユーザー体験全体の流れを把握できる。

- 課題の発見: ユーザーの感情がネガティブに落ち込むポイント(ペインポイント)が明確になり、改善すべき優先課題が特定しやすくなる。

- 部署間の連携促進: マーケティング、営業、開発、サポートなど、部署ごとに分断されがちな顧客接点を一元的に可視化し、組織横断で一貫した体験を提供する意識を高める。

プロトタイピング

アイデアを低コストで素早く形にし、検証するための試作品を作る手法です。文章や口頭での説明だけでは伝わりにくいインタラクションや画面遷移を、実際に触れる形で共有できるため、関係者間の認識齟齬を防ぎます。

前述の通り、紙とペンで描く「ペーパープロトタイプ」から、Figmaなどのツールで作成する本物そっくりの「高忠実度プロトタイプ」まで、目的やフェーズに応じて使い分けられます。プロトタイピングの鍵は、「完璧さよりも速さ」です。早い段階で具体的な形にすることで、ユーザーテストなどを通じて多くのフィードバックを得て、手戻りのリスクを減らしながら開発を進めることができます。

ユーザーテスト

作成したプロトタイプや実際の製品を、ターゲットユーザーに利用してもらい、その様子を観察することでユーザビリティ上の問題点を発見する手法です。開発者が「使いやすいだろう」と思って設計したものが、実際にはユーザーを混乱させているケースは少なくありません。

ユーザーテストは、少人数(一般的に5人程度で多くの問題が発見できるとされる)でも非常に効果的です。テストの様子を録画し、ユーザーのつまずいた箇所や何気ない発言を記録・分析することで、具体的な改善点を見つけ出します。これは、データ分析だけでは分からない「なぜユーザーがそのように行動するのか」を理解するための、最も確実な方法の一つです。

A/Bテスト

2つ(あるいはそれ以上)のデザイン案(A案とB案)を用意し、どちらがより高い成果(コンバージョン率など)を出すかを、実際のユーザーに対してランダムに表示して比較検証する定量的な手法です。

例えば、ECサイトの購入ボタンの色を「緑」と「オレンジ」のどちらにすればクリック率が上がるかを検証したい場合、アクセスしてきたユーザーの半数に緑のボタン(A案)を、残りの半数にオレンジのボタン(B案)を表示します。そして、一定期間のデータを収集し、どちらのクリック率が統計的に有意に高かったかを判断します。

A/Bテストは、ボタンの色や文言、レイアウトといった具体的なUIの改善が、ビジネス指標にどのような影響を与えるかを客観的なデータで証明できる強力な手法です。ただし、一度に多くの要素を変更すると、何が要因で差が出たのかが分からなくなるため、「一度のテストで変更する要素は一つだけ」という原則を守ることが重要です。

ヒューリスティック評価

ユーザビリティの専門家が、経験則や確立されたセオリー(「ヒューリスティクス」と呼ばれる原則リスト)に基づいて、WebサイトやアプリのUIを評価し、問題点を洗い出す手法です。ユーザーテストのように実際のユーザーを集める必要がないため、比較的短時間・低コストで実施できるのが特徴です。

最も有名なヒューリスティクスとして、ユーザビリティの権威であるヤコブ・ニールセンが提唱した「10のユーザビリティヒューリスティクス」があります。これには、「システム状態の可視性」「専門用語ではなくユーザーの言葉を使う」「エラーの予防」といった、優れたUIが満たすべき普遍的な原則が含まれています。専門家はこれらの原則に照らし合わせながら、UIの問題点を指摘し、その深刻度を評価します。

UXデザインに役立つおすすめツール3選

効果的なUXデザインを実践するためには、優れたツールの活用が欠かせません。ワイヤーフレームの作成から、インタラクティブなプロトタイピング、チームでの共同作業まで、現代のUX/UIデザインプロセスを支える代表的なツールを3つ紹介します。これらのツールは、それぞれに特徴があり、業界のスタンダードとして広く利用されています。

① Figma

Figmaは、現在最も人気が高く、多くの企業で導入されているオールインワンのUIデザイン・プロトタイピングツールです。最大の特長は、ブラウザベースで動作する点にあります。ソフトウェアをインストールする必要がなく、OS(Windows, Mac)を問わずに利用できるため、チーム内での環境差異を気にする必要がありません。

| ツール名 | 特徴 | 主な機能 | こんな人におすすめ | 参照 |

|---|---|---|---|---|

| Figma | ・ブラウザベースでOSを問わない ・リアルタイム共同編集に圧倒的に強い ・豊富なプラグインで拡張性が高い ・無料プランが充実している |

・UIデザイン ・インタラクティブなプロトタイピング ・デザインシステムの構築・管理 ・コメント機能、オンラインホワイトボード(FigJam) |

・複数人でデザイン作業をするチーム ・OSが混在する環境で働くデザイナー ・リモートワークが中心の組織 ・無料で高機能なツールを始めたい個人 |

Figma公式サイト |

Figmaの最も強力な機能の一つが、リアルタイム共同編集機能です。複数のデザイナーやプロダクトマネージャー、エンジニアが同じキャンバス上で同時に作業でき、カーソルがお互いに見えるため、まるで同じ部屋で作業しているかのような感覚でコラボレーションが可能です。

また、作成したデザイン上で簡単にプロトタイプを作成し、画面遷移やインタラクションをシミュレーションできます。これにより、開発に入る前にユーザーフローの検証を効率的に行うことができます。豊富なプラグインも魅力で、作業を自動化したり、他のツールと連携したりと、機能を自由に拡張できます。無料プランでも多くの機能が利用できるため、個人学習者や小規模チームにとっても導入のハードルが低いツールです。

② Sketch

Sketchは、Mac専用のUIデザインツールとして長年多くのデザイナーに愛用されてきた、いわば業界のパイオニア的存在です。ネイティブアプリならではの軽快な動作と、洗練されたインターフェースが特徴です。

| ツール名 | 特徴 | 主な機能 | こんな人におすすめ | 参照 |

|---|---|---|---|---|

| Sketch | ・Mac専用のネイティブアプリ ・動作が非常に軽快で安定している ・歴史が長く、豊富なプラグインやリソースが存在する ・ベクターベースでスケーラブルなデザインが可能 |

・UIデザイン ・シンボル機能によるコンポーネント管理 ・プラグインによる機能拡張 ・限定的なプロトタイピング |

・Macをメインで利用しているデザイナー ・オフライン環境で安定して作業したい人 ・これまでのSketchのエコシステム(プラグインや教材)を活用したい人 |

Sketch公式サイト |

Sketchは、特に「シンボル」と呼ばれる再利用可能なコンポーネントを作成・管理する機能に優れており、大規模で一貫性のあるデザインシステムを構築するのに適しています。Figmaの台頭によりシェアを分け合っていますが、その歴史の長さから、インターネット上にはSketch用のUIキットやプラグイン、チュートリアルといったリソースが膨大に存在します。

近年では、クラウド機能も強化され、Webブラウザ上でのデザイン閲覧やフィードバック、開発者へのデザイン共有(ハンドオフ)もスムーズに行えるようになっています。Figmaがオンラインでのコラボレーションに強みを持つのに対し、Sketchはオフラインでもサクサクと作業できるネイティブアプリとしての強みを維持しており、個人の作業効率を重視するデザイナーからの根強い支持があります。

③ Adobe XD

Adobe XDは、PhotoshopやIllustratorなどを提供するAdobe社が開発した、UI/UXデザインとプロトタイピングのためのツールです。最大の強みは、Adobe Creative Cloud(CC)とのシームレスな連携にあります。

| ツール名 | 特徴 | 主な機能 | こんな人におすすめ | 参照 |

|---|---|---|---|---|

| Adobe XD | ・Adobe Creative Cloud製品との連携が非常に強力 ・「リピートグリッド」など独自の便利機能 ・WindowsとMacの両方に対応 ・音声プロトタイピングも可能 |

・UI/UXデザイン ・プロトタイピング(Web、モバイル、音声) ・共同編集機能 ・デザインスペックによる開発者連携 |

・普段からPhotoshopやIllustratorを多用するデザイナー ・Adobe CCのコンプリートプランを契約している人 ・音声UIのデザインやプロトタイピングを行いたい人 |

Adobe公式サイト |

普段からPhotoshopで作成した画像をUIデザインに使用したり、Illustratorで作成したアイコンを配置したりするデザイナーにとって、XDは非常にスムーズなワークフローを実現します。ファイルのやり取りが簡単で、CCライブラリを通じてアセットを共有することも可能です。

XD独自の機能として有名なのが「リピートグリッド」です。リストやカード型のレイアウトを、ドラッグするだけで簡単に複製・編集できる機能で、同じ要素が繰り返されるデザインを効率的に作成できます。また、音声コマンドや音声再生を組み込んだ「音声プロトタイピング」に対応している点もユニークで、スマートスピーカー向けアプリなどのデザインにも活用できます。FigmaやSketchと同様に、共同編集機能やプロトタイプの共有機能も備えており、オールマイティに使えるツールです。

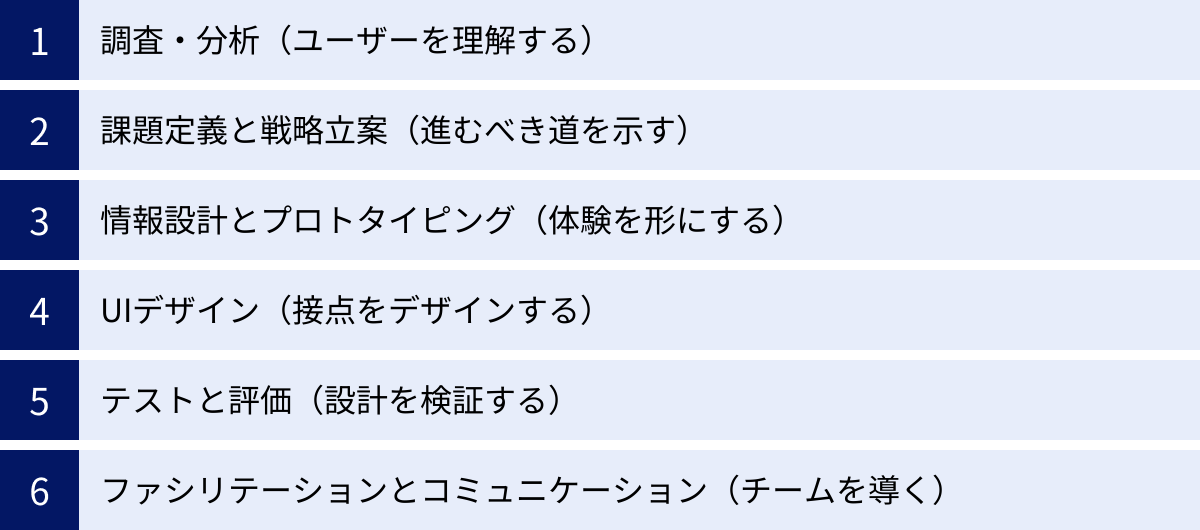

UXデザイナーの役割と求められるスキル

UXの重要性が高まるにつれて、「UXデザイナー」という職種の需要も急速に拡大しています。しかし、その役割は単に画面を美しくデザインすることにとどまりません。ここでは、UXデザイナーが具体的にどのような仕事をし、どのようなスキルが求められるのかを解説します。

UXデザイナーの仕事内容

UXデザイナーのミッションは、ユーザーの課題を解決し、ビジネス目標を達成する、価値ある体験を設計することです。そのために、製品開発のプロセス全体に深く関与し、多様な役割を担います。

- 調査・分析(ユーザーを理解する):

プロジェクトの初期段階で、ユーザーインタビュー、アンケート、アクセス解析、競合調査などを行い、ターゲットユーザーのニーズや行動、課題を徹底的に掘り下げます。「ユーザーの代弁者」として、データに基づいた客観的なインサイトをチームに提供します。 - 課題定義と戦略立案(進むべき道を示す):

調査結果をもとに、解決すべき本質的な課題は何かを定義します。そして、ペルソナやカスタマージャーニーマップを作成し、チーム全体でユーザー視点を共有します。ビジネスゴールとユーザーニーズの両方を満たすための製品戦略やコンセプトの立案にも関わります。 - 情報設計とプロトタイピング(体験を形にする):

ユーザーがスムーズに目的を達成できるよう、情報アーキテクチャ(IA)やインタラクションデザインを設計します。そして、そのアイデアをワイヤーフレームやプロトタイプといった具体的な形に落とし込み、体験の骨格を作り上げます。 - UIデザイン(接点をデザインする):

企業のブランドイメージやユーザビリティ原則に基づき、最終的なビジュアルデザイン(UI)を作成します。組織によっては、このUIデザインを専門に行う「UIデザイナー」と役割分担する場合もありますが、UXデザイナーがUIまで一貫して担当することも多いです。 - テストと評価(設計を検証する):

作成したプロトタイプや製品を使ってユーザーテストを実施し、設計上の問題点を発見・改善します。また、リリース後はA/Bテストやデータ分析を行い、施策の効果を測定し、次の改善サイクルへとつなげます。 - ファシリテーションとコミュニケーション(チームを導く):

プロダクトマネージャー、エンジニア、マーケター、経営層など、さまざまなステークホルダーと密に連携し、プロジェクトを円滑に推進するハブ的な役割を担います。ワークショップを企画・進行(ファシリテーション)し、チームの合意形成を促すことも重要な仕事です。

このように、UXデザイナーの仕事は多岐にわたり、リサーチャー、戦略家、設計者、そしてコミュニケーターといった多様な側面を持ち合わせています。

UXデザイナーに必要なスキルセット

上記の多岐にわたる仕事内容を遂行するため、UXデザイナーには「ハードスキル(専門知識・技術)」と「ソフトスキル(対人関係能力など)」の両方が求められます。

【ハードスキル】

- リサーチ・分析スキル: 定量データ(アクセス解析など)と定性データ(インタビューなど)の両方を収集・分析し、そこから意味のある洞察を導き出す能力。

- 情報設計(IA・インタラクションデザイン)スキル: 複雑な情報を整理・構造化し、ユーザーにとって分かりやすく、直感的な操作フローを設計する能力。

- デザインツールスキル: Figma, Sketch, Adobe XDといった主要なデザインツールを自在に使いこなし、ワイヤーフレームや高品質なプロトタイプ、UIデザインを作成する技術。

- 人間中心設計(HCD)に関する知識: ペルソナ、ユーザビリティテストなど、UXデザインの基本的なプロセスや手法論に関する深い理解。

- (あれば尚良い)基本的なコーディング知識: HTML/CSS、JavaScriptの基本的な仕組みを理解していると、エンジニアとのコミュニケーションがスムーズになり、技術的な制約を踏まえた現実的なデザインが可能になります。

【ソフトスキル】

- 共感力(Empathy): UXデザイナーにとって最も重要なスキルと言えます。ユーザーの立場に立ち、その文脈や感情を深く理解しようとする姿勢。自分の思い込みを捨て、ユーザーの視点から物事を考える能力です。

- コミュニケーション能力: 自分のデザインの意図を、エンジニアや経営者など専門知識の異なる相手にも論理的に分かりやすく説明する能力。また、相手の意見を傾聴し、建設的な議論を交わす能力も含まれます。

- 課題発見・解決能力: 表面的な事象にとらわれず、その背後にある本質的な課題は何かを見つけ出す洞察力。そして、その課題に対して、創造的かつ論理的な解決策を提案する能力。

- ファシリテーション能力: チームメンバーの多様な意見を引き出し、議論を整理し、合意形成へと導くスキル。ワークショップやデザインスプリントを効果的に進行する能力が求められます。

- 好奇心と学習意欲: テクノロジー、デザイントレンド、人間の心理など、関連する分野は常に進化しています。常に新しい知識やスキルを学び続け、自身のデザインプロセスをアップデートしていく探究心。

優れたUXデザイナーとは、単にツールを使いこなせるだけでなく、深い共感力と論理的思考力を兼ね備え、チームを巻き込みながら、ユーザーとビジネス双方にとっての価値を創造できる人材であると言えるでしょう。

まとめ

本記事では、「UX(ユーザーエクスペリエンス)」をテーマに、その基本的な概念からUIとの違い、現代ビジネスにおける重要性、具体的な改善プロセスや手法、そしてUXデザイナーの役割に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- UXとは、ユーザーが製品やサービスを通じて得る「体験」の総称であり、機能的な側面だけでなく、感情的な側面も含む広範な概念です。

- UIはUXを構成する重要な「一要素」です。UIがユーザーとの「接点」のデザインであるのに対し、UXは利用前後の感情まで含めた「体験全体」のデザインを指します。

- 市場の成熟化やサブスクリプションモデルの普及により、機能や価格での差別化が困難になった現代において、UXは企業の競争優位性を築くための鍵となっています。

- 優れたUXは、顧客満足度やブランドロイヤルティの向上、CVR改善、LTV最大化、開発コスト削減など、具体的かつ多大なビジネスメリットをもたらします。

- 効果的なUXデザインは、「戦略→要件→構造→骨格→表層」という5階層モデルのような体系的なアプローチと、「分析→仮説→実行→測定」という継続的な改善サイクルによって実現されます。

UXデザインは、もはや一部の専門家だけのものではありません。製品やサービスに関わるすべての人が「ユーザー視点」を持つこと、つまり「自分たちの仕事が、最終的にユーザーのどのような体験につながるのか」を想像することが、組織全体のUXレベルを向上させる第一歩となります。

この記事が、皆さんのビジネスや日々の業務において、UXの価値を再認識し、より良い体験を創造するためのきっかけとなれば幸いです。まずは自社の製品やサービスについて、「ユーザーはどのような体験をしているだろうか?」と考えてみることから始めてみましょう。