現代のビジネスシーンにおいて、「マーケティング」という言葉を聞かない日はないでしょう。しかし、その意味を正確に理解し、説明できる人は意外と少ないかもしれません。「マーケティングとは広告や宣伝のこと?」「営業と何が違うの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、マーケティングの基本的な意味や定義から、その重要性、具体的なプロセス、役立つフレームワーク、さらには最新のトレンドまで、初心者の方にもわかりやすく網羅的に解説します。この記事を読めば、マーケティングの全体像を掴み、ビジネスの現場で活かすための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

マーケティングとは

マーケティングは、単なる「販売促進」や「広告宣伝」活動を指す言葉ではありません。それは、顧客を深く理解し、価値を提供し、結果として企業が利益を上げ続けるための、「売れる仕組みづくり」に関わる全ての活動を包含する、非常に広範で戦略的な概念です。

マーケティングの定義

マーケティングを最もシンプルに表現するならば、「顧客のニーズとウォンツを理解し、その要求を満たす製品やサービスを開発・提供し、適切な対価を得ることで、企業と顧客の双方にとって価値を創造する一連のプロセス」と言えます。

ここでのポイントは、活動の起点が常に「顧客」にあるという点です。企業が「売りたいもの」を一方的に押し付けるのではなく、顧客が「欲しいもの」「解決したい課題」は何かを探ることから全てが始まります。

このプロセスには、以下のような多岐にわたる活動が含まれます。

- 市場調査(リサーチ): 顧客は誰で、何を求めているのか?競合他社はどのような動きをしているのか?

- 製品・サービス開発: 調査結果に基づき、顧客価値の高い製品やサービスを企画・開発する。

- 価格設定(プライシング): 製品の価値やコスト、競合価格を考慮し、顧客が納得し、かつ企業が利益を確保できる価格を決める。

- 流通・チャネル戦略(プレイス): 顧客が製品を手に入れやすい場所や方法(店舗、ECサイトなど)を構築する。

- プロモーション(販売促進): 広告、PR、SNSなどを通じて製品の存在と価値を顧客に伝え、購買を促す。

- 顧客関係管理(CRM): 一度購入してくれた顧客と良好な関係を築き、長期的なファンになってもらう。

このように、マーケティングは製品が生まれる前の段階から、販売後まで続く、企業の根幹をなす総合的な活動なのです。

著名人や団体による定義

マーケティングの概念をより深く理解するために、この分野の権威である著名人や専門機関による定義を見てみましょう。

ピーター・ドラッカーの定義

経営学の父と呼ばれるピーター・F・ドラッカーは、その著書『マネジメント』の中でマーケティングについて非常に有名な言葉を残しています。

「マーケティングの理想は、販売を不要にすることである」

これは、販売(セールス)活動が全く必要なくなるという意味ではありません。その真意は、「顧客とそのニーズを深く理解し、顧客にぴったりと合う製品やサービスを提供できれば、こちらから強く売り込まなくても、製品は自然と売れていく」という状態を目指すべきだ、ということです。顧客側から「それが欲しい」と思わせる状況を作り出すことこそが、マーケティングの究極の目標であるとドラッカーは説きました。

フィリップ・コトラーの定義

近代マーケティングの第一人者であるフィリップ・コトラーは、マーケティングをよりプロセス志向で定義しています。

「どのような価値を提供すればターゲット市場のニーズを満たせるかを探り、その価値を生み出し、届け、そこから利益を上げること」

コトラーの定義は、「価値の創造と交換」という点を強調しています。企業は顧客に「価値」を提供し、顧客はその対価として「お金」を支払う。この交換プロセスを円滑にし、継続的に行うための社会的・経営的プロセス全体がマーケティングであると捉えています。ニーズの探求から価値の創造、提供、そして利益獲得までの一貫した流れを明確に示しています。

日本マーケティング協会の定義

日本のマーケティング研究と実践をリードする公益社団法人日本マーケティング協会は、1990年にマーケティングを次のように定義しました。

「マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である。」

参照:公益社団法人日本マーケティング協会

この定義には、現代のマーケティングを理解する上で重要な3つのキーワードが含まれています。

- 市場創造のための総合的活動: マーケティングは、既存の市場でシェアを奪い合うだけでなく、新たなニーズを発見し、新しい市場そのものを創り出す活動であると捉えています。また、リサーチから開発、販売、アフターサービスまでを含む「総合的」なものであることを示しています。

- 顧客との相互理解: 企業から顧客への一方的なアプローチではなく、対話を通じてお互いを理解し、信頼関係を築くことの重要性を説いています。

- 公正な競争: 倫理観に基づき、社会的に受け入れられる公正な手段で競争を行うべきであるという、企業の社会的責任(CSR)にも通じる視点が含まれています。

これらの定義からわかるように、マーケティングは単なる戦術ではなく、顧客を中心に据えた企業経営そのものと言えるでしょう。

マーケティングの目的

マーケティングの最終的な、そして最も大きな目的は、企業の持続的な成長と利益の最大化に貢献することです。しかし、この大きな目的を達成するためには、より具体的で中間的な目的を設定し、一つひとつクリアしていく必要があります。

- 新規顧客の獲得: 新しい顧客層にアプローチし、自社の製品やサービスを購入してもらう。

- 顧客ロイヤルティの向上: 既存顧客の満足度を高め、リピート購入や継続利用を促す。

- ブランド価値の向上: 「〇〇といえばこの会社」という認知と信頼を築き、価格競争に巻き込まれない強固なブランドを構築する。

- 売上の拡大と市場シェアの獲得: 競合他社よりも多くの顧客に選ばれることで、市場における自社の地位を確立する。

- 顧客データの収集と活用: 顧客の購買行動や意見をデータとして蓄積・分析し、次の製品開発やマーケティング戦略に活かす。

これらの目的は相互に関連しており、バランスを取りながら追求していくことが重要です。

なぜ今マーケティングが重要なのか

現代において、マーケティングの重要性はかつてないほど高まっています。その背景には、主に2つの大きな社会経済の変化があります。

顧客ニーズの多様化

かつての大量生産・大量消費の時代は終わりを告げ、現代は「モノ余りの時代」と言われます。市場には多種多様な商品やサービスが溢れ、消費者は無数の選択肢を持っています。このような状況では、単に機能的に優れた製品というだけでは売れません。

消費者は、製品の機能的価値(便利さ、性能の高さなど)だけでなく、情緒的価値(楽しい、おしゃれ、安心するなど)や自己実現価値(これを持つことで理想の自分になれるなど)を求めるようになりました。個人のライフスタイル、価値観、興味関心は細分化・多様化しており、全ての顧客に同じメッセージを届けるマスマーケティングの効果は薄れています。

だからこそ、市場を細分化し、特定の顧客層(ターゲット)のインサイト(深層心理)を深く理解し、その心に響く価値を提供するマーケティングが不可欠なのです。

情報量の増加と収集方法の変化

インターネットとスマートフォンの普及は、人々の情報収集のあり方を根本から変えました。消費者は、商品を購入する前に、検索エンジンやSNS、比較サイト、口コミサイトなどを駆使して、自ら能動的に情報を収集し、比較検討するのが当たり前になりました。

企業側からテレビCMや新聞広告で一方的に情報を発信する「プッシュ型」のアプローチだけでは、情報過多の現代において顧客に届きにくくなっています。むしろ、広告を煩わしいと感じる消費者も少なくありません。

そこで重要になるのが、顧客が情報を探しているタイミングで、有益な情報を提供することで自社を見つけてもらい、興味を持ってもらう「プル型」のアプローチ、すなわち「インバウンドマーケティング」です。顧客との接点が多様化・複雑化した現代において、これらのタッチポイントを統合的に管理し、最適なコミュニケーションを図るマーケティング戦略が企業の成長を左右する鍵となっています。

マーケティングと関連用語との違い

マーケティングの概念をより深く、そして正確に理解するためには、しばしば混同されがちな関連用語との違いを明確にしておくことが重要です。ここでは、「セールス」「PR」「ブランディング」「リサーチ」という4つの用語を取り上げ、それぞれの役割とマーケティングとの関係性を解説します。

| 用語 | 主な目的 | 対象 | 時間軸 | 関係性 |

|---|---|---|---|---|

| マーケティング | 売れる仕組みづくり、市場創造 | 市場、顧客セグメント | 中長期的 | 全ての活動を包括する上位概念 |

| セールス(販売) | 商品・サービスを直接販売し、売上を上げること | 見込み客、個々の顧客 | 短期的 | マーケティング活動の最終段階 |

| PR(広報) | 社会との良好な関係構築 | ステークホルダー全般 | 中長期的 | マーケティングと連携するが、より広い概念 |

| ブランディング | 共通のイメージ(ブランド価値)の構築・浸透 | 顧客、社会全体 | 長期的 | マーケティングの重要なゴールであり、一環でもある |

| リサーチ(市場調査) | 意思決定のための情報収集・分析 | 市場、顧客、競合 | 活動の初期段階 | マーケティングプロセスの最初のステップ |

セールス(販売)との違い

マーケティングと最も混同されやすいのが「セールス(販売)」です。両者は密接に関連していますが、その役割とスコープは大きく異なります。

- スコープ(範囲)の違い: マーケティングは、市場調査から始まり、製品開発、価格設定、プロモーション戦略の立案など、製品が顧客に届くまでのプロセス全体を設計する活動です。一方、セールスは、その設計されたプロセスの中で、最終的に顧客にアプローチし、契約を成立させる(クロージングする)という具体的なアクションを指します。つまり、セールスはマーケティングという大きな枠組みの一部と考えることができます。

- 視点の違い: マーケティングの視点は「市場(Market)」に向いています。市場全体や特定の顧客セグメントを対象に、「どのようにすれば顧客が自社の製品を欲しくなるか」という「買いたい気持ちを醸成する」活動です。一方、セールスの視点は「個人(Individual)」に向いています。目の前にいる見込み客に対し、製品の価値を説明し、疑問や不安を解消し、購入へと導く「直接的な販売活動」です。

- 時間軸の違い: マーケティングは、ブランド構築や顧客との長期的な関係構築を目指すため、中長期的な視点で活動します。対して、セールスは、月次や四半期の売上目標を達成することが求められるため、短期的な視点での活動が中心となります。

ドラッカーの「マーケティングの理想は、販売を不要にすること」という言葉を借りれば、優れたマーケティング活動によって、顧客がすでに製品の価値を理解し、購入意欲が高まっている状態を作り出せれば、セールス活動はよりスムーズに、そして効率的に行えるようになります。

PR(広報)との違い

PR(Public Relations)もマーケティングと密接な関係にありますが、その目的と対象範囲が異なります。

- 目的の違い: マーケティングの主目的が「売れる仕組みづくり」を通じて企業の利益に直接貢献することであるのに対し、PRの主目的は企業を取り巻くさまざまなステークホルダー(利害関係者)と良好な関係を築き、維持することにあります。

- 対象の違い: マーケティングの主な対象は「顧客(Customer)」です。一方で、PRの対象は顧客だけでなく、株主、従業員、取引先、地域社会、行政機関、メディアなど、企業活動に関わるすべての人々や組織が含まれます。より広い範囲の「社会(Public)」とのコミュニケーションを担うのがPRです。

- 手法の違い: マーケティングでは、広告費を支払ってメディアのスペースを買い、自社が伝えたいメッセージを直接的に発信します(ペイドメディア)。一方、PRでは、プレスリリースを配信したり、メディア向けにイベントを開催したりすることで、新聞やテレビ、Webメディアなどにニュースとして取り上げてもらうことを目指します(アーンドメディア)。第三者であるメディアを通じて情報が発信されるため、広告よりも客観性や信頼性が高いと受け取られる傾向があります。

もちろん、製品のPR活動(パブリシティ)はマーケティング戦略の重要な一環です。しかし、PRはそれ以外にも、企業のビジョンを発信したり、社会貢献活動を伝えたり、あるいは危機管理広報を行ったりと、より広範な役割を担っています。

ブランディングとの違い

ブランディングとマーケティングは、しばしば一体として語られますが、厳密には異なる概念です。

- 関係性: ブランディングは、マーケティング活動が目指すべき重要なゴールのひとつであり、同時に、効果的なマーケティングを行うための土台でもあります。両者は切っても切れない関係です。

- 活動内容の違い: ブランディングとは、顧客や社会に対して、自社の製品やサービスに関する共通のポジティブなイメージ(=ブランド)を構築し、浸透させるための活動です。ロゴ、デザイン、キャッチコピー、店舗の雰囲気、従業員の接客態度など、顧客が企業と接するすべての体験を通じて、一貫したメッセージを伝え、「〇〇といえば、こういう価値を提供してくれる会社だ」という認識を心の中に育てていきます。

- 時間軸と目的: ブランディングは、一朝一夕には成し遂げられない非常に長期的な活動です。その目的は、価格競争から脱却し、顧客のロイヤルティ(忠誠心)を高め、企業の無形資産を築くことにあります。一方、マーケティングは、そのブランドという土台の上で、より具体的な施策(広告、キャンペーンなど)を実行し、短期〜中期の売上目標を達成することも含みます。

例えば、「環境に優しい」というブランドイメージを構築するのがブランディング活動だとすれば、そのイメージを訴求する広告を打ったり、リサイクル素材を使った新製品のキャンペーンを行ったりするのがマーケティング活動です。優れたブランディングは、マーケティング活動の効果を飛躍的に高める力を持っています。

リサーチ(市場調査)との違い

リサーチ(市場調査)とマーケティングの関係は、非常にシンプルです。

- 関係性: リサーチは、マーケティング活動の出発点であり、不可欠な構成要素です。マーケティングの基本的なプロセス(後述)の最初のステップが、まさにこのリサーチです。

- 役割の違い: リサーチの役割は、マーケティングに関する意思決定の質を高めるために、客観的な情報を収集・分析することです。顧客のニーズ、市場の規模、競合の動向、トレンドの変化などをデータに基づいて把握します。

- 思考と行動: 言い換えるならば、リサーチは「知る」ための活動であり、マーケティングは、その「知った情報に基づいて戦略を立て、行動する」活動です。

勘や経験だけに頼ったマーケティングは、現代のように変化の激しい市場では通用しません。しっかりとしたリサーチによって自社と市場を客観的に見つめ直すことが、成功への第一歩となります。リサーチなくして、効果的なマーケティングはあり得ないのです。

マーケティングの歴史

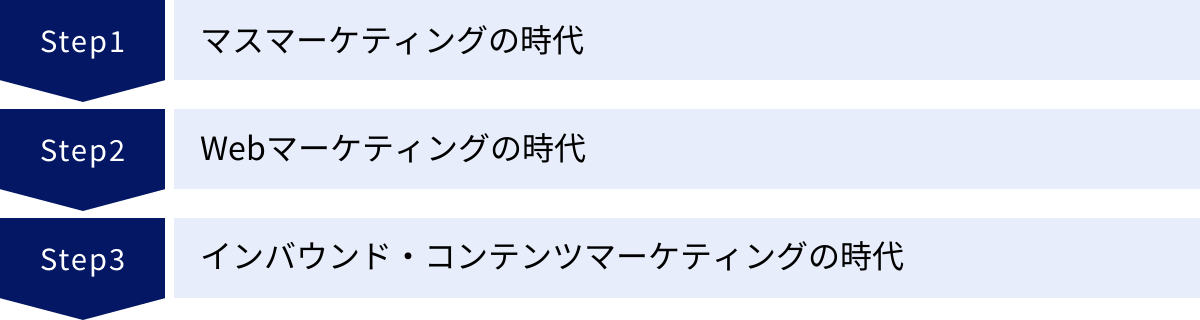

現代のマーケティングを深く理解するためには、その考え方が時代背景と共にどのように進化してきたかを知ることが有効です。ここでは、マーケティングの歴史を大きく3つの時代に分けて概観します。

1900年代〜:マスマーケティングの時代

20世紀初頭から中盤にかけては、産業革命による技術革新を背景に、「大量生産・大量消費」が社会の基本構造となった時代です。フォードがT型フォードの生産でコンベアシステムを導入したことに象徴されるように、企業は「いかに効率よく、安く、たくさん作るか」に注力していました。

この時代のマーケティングの基本的な考え方は「製品志向(プロダクトアウト)」でした。つまり、「良いものを作れば、おのずと売れる」という信念です。市場にはまだモノが不足しており、消費者のニーズも比較的単純であったため、この考え方は有効でした。

- 主な手法: この時代の主役は、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマスメディアです。企業はこれらのメディアを通じて、不特定多数の消費者に対し、同じメッセージを一方的に、そして大規模に発信しました。これがマスマーケティングです。製品の機能や利点をシンプルに伝えるCMや広告が、人々の購買意欲を掻き立てました。

- 理論の誕生: マーケティングの基本的なフレームワークである「4P」(Product, Price, Place, Promotion)の原型が生まれたのもこの時代です。企業側の視点から、どのような製品を、いくらで、どこで、どのように売るかを計画する考え方が確立されました。

この時代は、企業が主導権を握り、消費者を一つの大きな塊(マス)として捉えていたのが特徴です。

1990年代〜:Webマーケティングの時代

1990年代に入ると、マーケティングの世界に大きな変革をもたらす技術が登場します。それがインターネットです。特に1995年のWindows 95の発売以降、一般家庭にもパソコンとインターネットが急速に普及し始めました。

これにより、企業と顧客の関係は劇的に変化しました。企業はWebサイトやEメールといった新しいチャネルを通じて、顧客と直接、そして双方向のコミュニケーションをとることが可能になったのです。

- 考え方の変化: モノが市場に溢れ始め、消費者のニーズが多様化してきたこともあり、「製品志向」から「顧客志向(マーケットイン)」へとマーケティングの重心が移り始めました。画一的なアプローチではなく、顧客一人ひとりのニーズに合わせたアプローチ、すなわち「One to Oneマーケティング」の概念が注目されるようになりました。

- 主な手法: 企業の公式Webサイトの開設が一般化し、情報発信の拠点となりました。また、メールマガジンを通じて顧客リストに直接アプローチしたり、Webサイト上にバナー広告を掲載したりといった、初期のWebマーケティング(デジタルマーケティング)が始まりました。顧客データをデータベースで管理し、セグメントごとに異なるアプローチを試みる企業も現れ始めました。

この時代は、企業と顧客の力関係が変化し始め、マーケティングがよりインタラクティブなものへと進化する過渡期でした。

2000年代〜:インバウンド・コンテンツマーケティングの時代

2000年代に入ると、Googleに代表される検索エンジンの性能が飛躍的に向上し、ブログやSNS(Facebook, Twitterなど)が次々と登場・普及します。この変化は、顧客の情報収集行動を決定的に変えました。

顧客は、企業からの広告を待つのではなく、自ら能動的に情報を探し、比較し、評価するのが当たり前の行動様式となりました。情報の発信者も企業だけでなく、個人(ブロガー、インフルエンサー)へと広がり、情報量は爆発的に増加しました。

- 考え方のパラダイムシフト: このような環境変化に対応するため、新しいマーケティングの思想が主流となります。それが「インバウンドマーケティング」です。これは、広告などで顧客の注意を無理やり引こうとする「アウトバウンド」な手法とは対照的に、顧客にとって価値のある情報(コンテンツ)を提供することで、顧客側から自社を見つけてもらい、信頼関係を築き、最終的にファンになってもらうという考え方です。

- 主な手法:

- コンテンツマーケティング: 顧客の課題解決に役立つブログ記事、ホワイトペーパー、動画などを作成・発信し、見込み客を惹きつける。

- SEO(検索エンジン最適化): 自社のコンテンツが検索結果の上位に表示されるように最適化し、検索エンジンからの自然な流入を増やす。

- SNSマーケティング: SNSアカウントを運用し、フォロワーとのエンゲージメントを高め、コミュニティを形成する。

- 理論の変化: 企業視点の「4P」に対し、顧客視点の「4C」(Customer Value, Cost, Convenience, Communication)の重要性が強調されるようになりました。また、複雑な顧客行動を捉えるために、MA(マーケティングオートメーション)ツールが普及し、データに基づいた精緻なコミュニケーション設計が可能になりました。

現代のマーケティングは、顧客との対話と信頼構築を中核に据え、テクノロジーを駆使して一人ひとりに最適な価値を提供することが求められています。

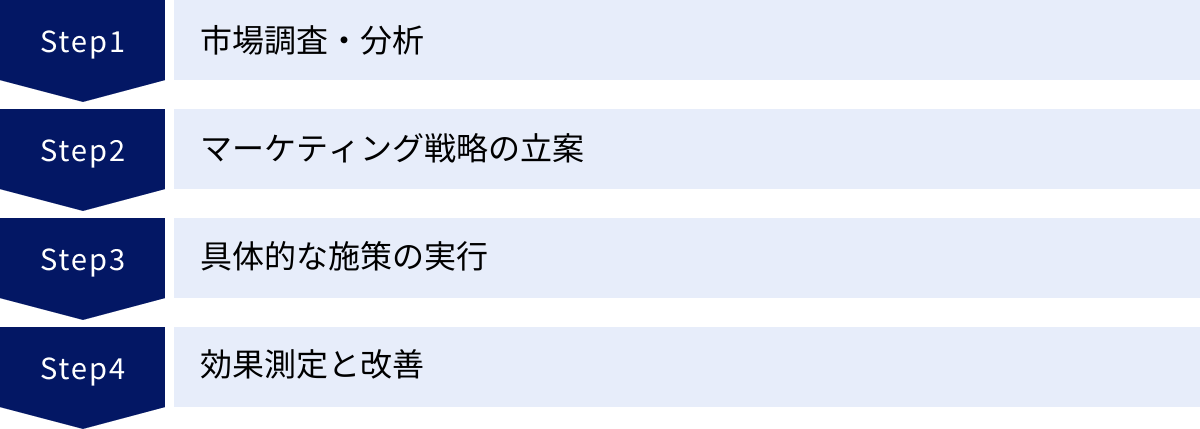

マーケティング活動の基本的なプロセス4ステップ

効果的なマーケティングは、思いつきや場当たり的な施策の繰り返しでは実現できません。目的を達成するためには、論理的で体系的なプロセスを踏むことが不可欠です。ここでは、あらゆるマーケティング活動に共通する基本的な4つのステップ(PDCAサイクル)を解説します。

① 市場調査・分析

全てのマーケティング活動の出発点となるのが、自社を取り巻く環境を客観的かつ徹底的に把握する「市場調査・分析」のステップです。ここでの情報収集と分析の精度が、後続のすべてのステップの成否を左右すると言っても過言ではありません。勘や思い込みを排除し、事実(ファクト)とデータに基づいて現状を理解することが目的です。

- 何を分析するのか?

- マクロ環境分析: 自社ではコントロールできない、社会全体の大きな動きを分析します。代表的なフレームワークにPEST分析(後述)があり、政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の動向が自社のビジネスにどのような影響を与えるかを考察します。

- ミクロ環境分析: 自社の事業に直接的な影響を与える要素を分析します。代表的なフレームワークが3C分析(後述)で、顧客(Customer)のニーズや購買行動、競合(Competitor)の強みや弱み、戦略、そして自社(Company)の強みや弱み、リソースを明らかにします。

- どのように調査するのか?

- 定量調査: アンケート調査やWebサイトのアクセス解析など、数値データで市場の傾向を把握します。

- 定性調査: 顧客へのインタビューやグループディスカッションなどを通じて、数値では表れない深層心理(インサイト)や背景にある理由を探ります。

- その他: 政府が発表する統計データ、業界レポート、競合他社のWebサイトやプレスリリースなども重要な情報源です。

このステップで最も重要なのは、データや事実から「何を意味するのか(示唆)」を読み解くことです。

② マーケティング戦略の立案

調査・分析によって得られた客観的な情報をもとに、次に行うのが「マーケティング戦略の立案」です。ここでは、「誰に、何を、どのようにして価値を届けるか」という、マーケティング活動の骨格となる方針を決定します。

このステップは、主に以下の3つの要素で構成されます。これらを総称してSTP分析(後述)と呼びます。

- セグメンテーション(Segmentation): 市場全体を、年齢、性別、地域、価値観、購買行動といった共通の切り口で、意味のある小さなグループ(セグメント)に分割します。全ての顧客を同じように扱うのではなく、異なるニーズを持つ集団を見つけ出すプロセスです。

- ターゲティング(Targeting): 分割したセグメントの中から、自社の強みを最も活かせ、かつ収益性が高く、魅力的な市場(顧客層)を選び出し、攻略すべきターゲットとして定めます。経営資源は有限であるため、どこに集中させるかを決める重要な意思決定です。

- ポジショニング(Positioning): ターゲットとして定めた市場(顧客の頭の中)において、競合製品と比べて自社製品がどのようにユニークで価値があるのか、その独自の立ち位置を明確に定義します。「〇〇といえば、この製品」と顧客に認識してもらうためのコンセプト作りです。

さらに、このSTPで定めた方針を具現化するための具体的な施策の組み合わせ、すなわちマーケティングミックス(4P/4C)(後述)の方向性を決定します。製品、価格、流通、プロモーションの各要素に一貫性を持たせることが、強力な戦略の鍵となります。

③ 具体的な施策の実行

戦略という「設計図」が完成したら、次はいよいよそれを具体的な「行動」に移す「施策の実行(Execution)」のステップです。どれだけ優れた戦略を立てても、実行されなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。

- 施策の具体例:

- コンテンツマーケティング: ターゲット顧客の課題を解決するブログ記事を作成し、オウンドメディアで公開する。

- Web広告: GoogleやYahoo!でリスティング広告を出稿したり、FacebookやInstagramでSNS広告を配信したりする。

- SNSマーケティング: Twitterで新製品に関するキャンペーンを実施し、フォロワーとの交流を深める。

- メールマーケティング: 獲得した見込み客リストに対し、製品の理解を深めるステップメールを自動配信する。

- セミナー・イベント: オンラインセミナー(ウェビナー)を開催し、見込み客の育成を行う。

このステップでは、計画性と実行力が求められます。タスクを洗い出し、スケジュールを立て、担当者を決め、予算を管理し、関連部署(営業、開発、カスタマーサポートなど)と連携しながら、プロジェクトを前に進めていく能力が必要です。また、計画通りに進まない事態に備え、柔軟に対応する力も重要になります。

④ 効果測定と改善

施策を実行したら、それで終わりではありません。マーケティング活動の精度を継続的に高めていくためには、「効果測定と改善」のステップが不可欠です。これは、いわゆるPDCAサイクルの「C(Check)」と「A(Action)」に相当します。

- 何を測定するのか?: 施策を実行する前に、その成果を測るための指標、すなわちKPI(重要業績評価指標)を具体的に設定しておく必要があります。

- 例: Webサイトのアクセス数、コンバージョン率(CVR)、顧客獲得単価(CPA)、メールの開封率、SNSのエンゲージメント率など。

- どのように測定・分析するのか?:

- データ収集: Google Analytics、MAツール、CRM/SFAなどのツールを活用して、設定したKPIに関するデータを収集します。

- 分析・評価: 収集したデータを分析し、事前に立てた目標(KGI/KPI)が達成できたか、計画と実績の間にどのような差異があったのかを評価します。なぜ成功したのか、なぜ失敗したのか、その要因を深掘りします。

- どのように改善するのか?:

- 分析結果から得られた学び(示唆)をもとに、次のアクションプランを立てます。成功した施策はさらに伸ばし(横展開)、うまくいかなかった施策は原因を特定して修正するか、あるいは中止を決定します。

この「実行→測定→分析→改善」というサイクルを高速で回し続けることで、マーケティング活動は徐々に最適化され、より少ない投資で大きな成果を生み出せるようになります。

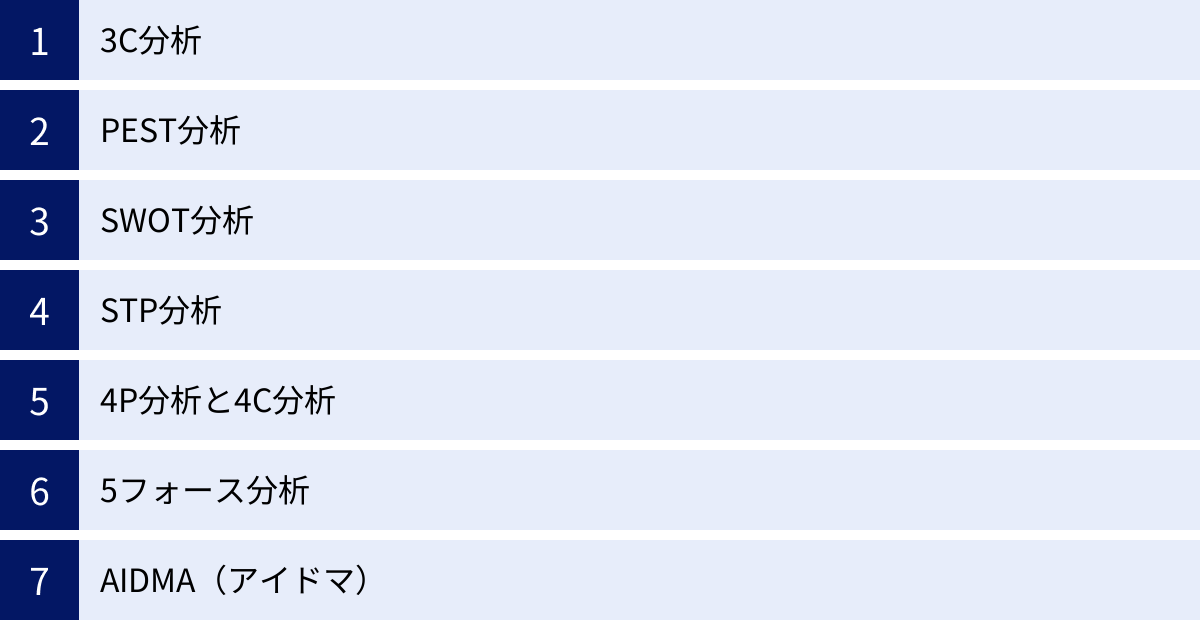

マーケティング戦略で役立つ代表的なフレームワーク

マーケティングの戦略立案や分析は、ゼロから考えると非常に複雑で難しいものです。そこで役立つのが、先人たちの知恵の結晶である「フレームワーク」です。フレームワークは、思考を整理し、抜け漏れを防ぎ、議論をスムーズにするための「型」や「思考の地図」のようなものです。ここでは、ビジネスの現場で頻繁に使われる代表的なフレームワークを紹介します。

3C分析

3C分析は、マーケティング戦略を立案する際の環境分析で最も基本となるフレームワークです。事業を取り巻く主要な要素である「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つのCについて分析し、事業の成功要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すことを目的とします。

- Customer(市場・顧客): 顧客は誰で、どのようなニーズを持っているか?市場の規模や成長性はどうか?購買決定のプロセスや要因は何か?

- Competitor(競合): 競合は誰で、どのような強み・弱みを持っているか?競合の製品や価格、戦略はどうか?競合の業績やリソースはどうか?

- Company(自社): 自社のビジョンや戦略は何か?自社の強み・弱みは何か?自社が持つリソース(人、モノ、金、情報)はどうか?

この3つの要素を分析することで、「競合が提供できておらず、かつ顧客が求めている価値を、自社の強みを活かして提供できる領域」、つまり自社が勝てる場所はどこかを見極めることができます。

PEST分析

PEST分析は、自社ではコントロールすることが難しいマクロ環境(外部環境)が、自社の事業にどのような影響を与えるかを分析するためのフレームワークです。「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの視点から、世の中の大きなトレンドや変化を捉えます。

- Politics(政治的要因): 法律の改正、税制の変更、政権交代、国際情勢など。

- Economy(経済的要因): 景気の動向、金利、為替レート、物価の変動など。

- Society(社会的要因): 人口動態の変化、ライフスタイルの変化、流行、教育水準、環境意識の高まりなど。

- Technology(技術的要因): 新技術の登場、特許、ITインフラの進化、イノベーションの動向など。

PEST分析を行うことで、自社にとっての「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」を早期に発見し、将来の変化に備えることができます。

SWOT分析

SWOT分析は、内部環境と外部環境を整理し、戦略の方向性を導き出すための非常に有名なフレームワークです。3C分析やPEST分析の結果をもとに、「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの要素に情報を分類・整理します。

- 内部環境:

- Strength(強み): 自社の目標達成に貢献する内部のプラス要因(例:高い技術力、強力なブランド)。

- Weakness(弱み): 自社の目標達成の妨げとなる内部のマイナス要因(例:資金力不足、人材不足)。

- 外部環境:

- Opportunity(機会): 自社にとって追い風となる外部のプラス要因(例:市場の成長、規制緩和)。

- Threat(脅威): 自社にとって向かい風となる外部のマイナス要因(例:競合の台頭、景気後退)。

さらに、これらの要素を掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、具体的な戦略オプションを導き出します。

- 強み × 機会: 強みを活かして機会を最大化する(積極戦略)。

- 強み × 脅威: 強みを活かして脅威を切り抜ける(差別化戦略)。

- 弱み × 機会: 弱みを克服して機会を掴む(改善戦略)。

- 弱み × 脅威: 弱みと脅威による最悪の事態を避ける(防衛・撤退戦略)。

STP分析

STP分析は、「誰に(ターゲット顧客)」「どのような価値を(ポジショニング)」提供するのか、というマーケティング戦略の核を決定するためのフレームワークです。

- Segmentation(セグメンテーション): 多様なニーズを持つ市場を、同質のニーズを持ついくつかのグループに分割します。地理的変数(国、地域)、人口動態変数(年齢、性別)、心理的変数(ライフスタイル、価値観)、行動変数(購買頻度、求めるベネフィット)などの軸で切り分けます。

- Targeting(ターゲティング): 分割したセグメントの中から、自社の戦略に最も適したセグメントを選び出します。市場規模、成長性、競合状況、自社の強みとの適合性などを評価し、狙うべき市場を絞り込みます。

- Positioning(ポジショニング): ターゲット市場の顧客の心の中に、競合製品とは異なる、明確で魅力的な位置づけを築きます。価格、品質、機能、デザイン、サービスなど、どのような点で差別化を図るかを決定します。

STP分析により、限られた経営資源を最も効果的な市場に集中投下することが可能になります。

4P分析と4C分析

4P分析は、STPで決定した戦略を具体的な施策に落とし込むためのフレームワークで、マーケティングミックスとも呼ばれます。企業視点から、コントロール可能な4つの要素を検討します。

- Product(製品): どのような品質、デザイン、機能、ブランドの製品・サービスを提供するか。

- Price(価格): いくらで販売するか。定価、割引、支払い条件などを決定する。

- Place(流通): どこで、どのようにして顧客に製品を届けるか。店舗、ECサイト、代理店などのチャネルを検討する。

- Promotion(販促): どのようにして製品の認知度を高め、購買を促すか。広告、販売促進、PR、人的販売などを計画する。

一方、4C分析は、この4Pを顧客視点から捉え直したフレームワークです。現代の顧客志向のマーケティングでは、こちらの視点がより重要視されます。

- Customer Value(顧客価値): 顧客が製品・サービスから得られる価値は何か?(Productに対応)

- Cost(顧客コスト): 顧客が製品を手に入れるために支払う金銭的・時間的・心理的コストは何か?(Priceに対応)

- Convenience(利便性): 顧客にとって、どれだけ簡単に入手・利用できるか?(Placeに対応)

- Communication(コミュニケーション): 企業と顧客との間で、どのような対話が生まれているか?(Promotionに対応)

4Pと4Cの両方の視点から検討し、各要素に一貫性を持たせることが重要です。

5フォース分析

5フォース(Five Forces)分析は、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱した、業界の構造を分析し、その収益性(魅力度)を測るためのフレームワークです。業界に影響を与える5つの競争要因(脅威)を分析します。

- 新規参入の脅威: 新しい企業がその業界に参入しやすいか、しにくいか。

- 代替品の脅威: 自社の製品・サービスの代わりになるものが存在するか。

- 買い手の交渉力: 顧客(買い手)が価格引き下げなどを要求する力が強いか、弱いか。

- 売り手の交渉力: 部品や原材料の供給業者(売り手)が価格引き上げなどを要求する力が強いか、弱いか。

- 既存競合他社との敵対関係: 業界内の競合企業同士の競争が激しいか、穏やかか。

これらの「フォース(力)」が強いほど、その業界の収益性は低くなる傾向があります。自社が属する業界の構造を理解し、競争上の地位を築くための戦略を考えるのに役立ちます。

AIDMA(アイドマ)

AIDMAは、顧客が商品を認知してから購買という行動に至るまでの心理的なプロセスをモデル化した、古典的かつ有名なフレームワークです。消費者の心理の段階を5つに分けています。

- Attention(注意): 製品やサービスの存在を知る。

- Interest(関心): 製品やサービスに興味を持つ。

- Desire(欲求): その製品やサービスが欲しいと思う。

- Memory(記憶): 欲しいという気持ちを記憶に留める。

- Action(行動): 実際に店舗に足を運んだり、購入したりする。

マーケティング担当者は、顧客が今どの段階にいるのかを意識し、それぞれの段階に応じた適切なアプローチ(例:Attentionの段階では認知度向上のための広告、Desireの段階では購入を後押しするキャンペーン)を考える必要があります。インターネットが普及した現代では、AISAS(Attention, Interest, Search, Action, Share)など、派生したモデルも多く使われています。

マーケティングの代表的な手法15選

マーケティング戦略を実現するためには、具体的な手法を組み合わせる必要があります。ここでは、現代のマーケティングで用いられる代表的な手法を、オンライン・オフラインに分けて15種類紹介します。

① Webマーケティング

Webサイト、検索エンジン、SNS、メールなど、インターネット(Web)を活用して行われるマーケティング活動の総称です。後述するSEO、SNSマーケティング、Web広告などはすべてWebマーケティングの一部です。データに基づいて効果を測定しやすく、迅速な改善が可能な点が大きな特徴です。

② コンテンツマーケティング

顧客にとって価値のある、有益なコンテンツ(ブログ記事、動画、ホワイトペーパーなど)を制作・提供することで、見込み客を惹きつけ、信頼関係を築き、最終的にファンとしてロイヤルカスタマーになってもらうことを目指す手法です。広告と異なり、一度作成したコンテンツは資産として残り続けるため、中長期的に効果を発揮します。

③ SEO(検索エンジン最適化)

Search Engine Optimizationの略。GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトやコンテンツが上位に表示されるように最適化する施策です。検索結果からの流入(オーガニック検索流入)は購買意欲の高いユーザーが多く、広告費をかけずに継続的な集客が見込めるため、非常に重要な手法とされています。

④ SNSマーケティング

Facebook, Twitter, Instagram, TikTokなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を活用するマーケティング手法です。企業アカウントからの情報発信、ユーザーとのコミュニケーション、SNS広告の配信、インフルエンサーとの連携などを通じて、ブランド認知度の向上、ファンの育成、エンゲージメントの強化を目指します。拡散性が高く、特定のコミュニティに直接アプローチできる点が強みです。

⑤ Web広告

インターネット上に出稿する広告全般を指します。検索結果に表示される「リスティング広告」、Webサイトやアプリの広告枠に表示される「ディスプレイ広告」、SNSのタイムラインに表示される「SNS広告」など、多種多様なフォーマットがあります。ターゲットを細かく設定でき、少ない予算から始められるものも多いですが、広告費がかかり続けるという側面もあります。

⑥ インフルエンサーマーケティング

特定の分野で大きな影響力を持つインフルエンサー(YouTuber、インスタグラマー、ブロガーなど)に自社の製品やサービスを紹介してもらい、そのフォロワーに情報を届ける手法です。企業からの直接的な宣伝よりも、消費者に近い立場からの発信となるため、共感や信頼を得やすく、購買につながりやすいとされています。

⑦ 動画マーケティング

YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームや、SNSの動画機能を活用する手法です。テキストや画像だけでは伝えきれない製品の魅力やブランドの世界観を、リッチな情報量で伝えることができます。視聴者の感情に訴えかけやすく、記憶に残りやすいというメリットがあります。

⑧ メールマーケティング

メールマガジンやステップメールなどを活用して、顧客リストに対して直接情報を届ける手法です。一度接点を持った顧客や見込み客との関係を維持・深化させるのに非常に有効です。顧客の属性や行動履歴に合わせて内容をパーソナライズすることで、高い効果が期待できます。

⑨ オウンドメディアマーケティング

自社で所有・運営するメディア(ブログ、Webマガジンなど)を指す「オウンドメディア」を通じて、情報発信を行う手法です。コンテンツマーケティングを実践するための中心的なプラットフォームとなります。外部のプラットフォームに依存せず、自由に情報を発信でき、見込み客の情報を獲得・蓄積できる点が大きなメリットです。

⑩ コミュニティマーケティング

特定のテーマやブランドに関心を持つ人々が集まるオンライン・オフラインのコミュニティを形成・活性化させ、その中での交流を通じて顧客ロイヤルティを高める手法です。ユーザー同士のつながりを生み出し、企業と顧客の間の強固な信頼関係を築くことを目指します。

⑪ インバウンドマーケティング

前述のコンテンツマーケティングやSEO、SNSマーケティングなどを組み合わせ、顧客側から自社を見つけてもらうことを目指す思想・アプローチの総称です。広告などの「プッシュ型(アウトバウンド)」とは対照的な「プル型」のマーケティングです。

⑫ マスマーケティング

テレビCM、新聞広告、ラジオ、雑誌など、マスメディアを通じて不特定多数の消費者に向けて画一的なメッセージを発信する、伝統的なマーケティング手法です。広範囲にわたって短期間で認知度を上げるのに効果的ですが、コストが高く、効果測定が難しいという側面もあります。

⑬ ダイレクトマーケティング

ダイレクトメール(DM)、チラシ、カタログなどを通じて、特定の個人や法人に直接アプローチする手法です。ターゲットを絞り込んでメッセージを送るため、マスマーケティングよりも反応率が高い傾向にあります。Webが普及した現代でも、オフラインならではの特別感を演出できる手法として活用されています。

⑭ O2Oマーケティング

Online to Offlineの略。Webサイトやスマートフォンのアプリなど、オンラインのチャネルを活用して、オフラインである実店舗への来店を促す施策です。例えば、アプリでクーポンを配布して店舗で利用してもらったり、Webで予約した商品を店舗で受け取れるようにしたりする仕組みがこれにあたります。

⑮ テレマーケティング

電話を使って顧客にアプローチする手法です。企業側から電話をかける「アウトバウンドコール」(新製品の案内やアポイント獲得など)と、顧客からの電話を受ける「インバウンドコール」(注文受付や問い合わせ対応など)があります。顧客と直接対話できるため、きめ細やかな対応が可能です。

成果を出すマーケターに必要なスキル

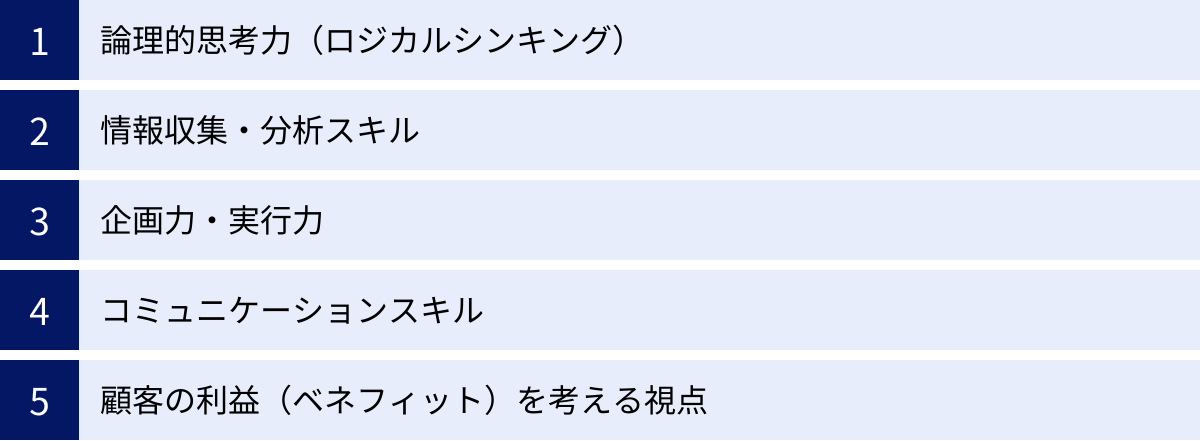

変化が激しく、多岐にわたる知識が求められるマーケティングの世界で成果を出し続けるためには、どのようなスキルが必要なのでしょうか。ここでは、特に重要とされる5つのスキルを紹介します。

論理的思考力(ロジカルシンキング)

マーケティング活動は、感覚や思いつきで行うものではありません。課題を特定し、原因を分析し、仮説を立て、施策を実行し、結果を検証する、という一連のプロセスは、すべて論理的な思考に基づいていなければなりません。 なぜこの施策を行うのか、その施策によってどのような結果が期待できるのかを、データや事実をもとに筋道を立てて説明できる能力は、マーケターにとって最も基本的なスキルです。複雑な事象を構造的に分解し、問題の本質を見抜く力が求められます。

情報収集・分析スキル

現代のマーケティングは「データドリブン」が基本です。市場のトレンド、競合の動向、顧客の行動データなど、日々膨大な情報が生まれています。これらの情報の中から自社にとって重要な情報を効率的に収集し、そのデータが何を意味するのかを読み解き、次のアクションにつながる洞察(インサイト)を引き出す分析スキルは不可欠です。Google Analyticsのようなアクセス解析ツールや、BIツール、各種調査データを使いこなし、数字の裏側にある顧客の心理や行動を理解する能力が重要になります。

企画力・実行力

分析によって課題や機会を発見したとしても、それを解決・活用するための具体的なアクションプランを考え、実行に移せなければ成果は生まれません。分析結果から魅力的なキャンペーンやコンテンツを企画する「企画力」と、その企画を関係各所(デザイナー、エンジニア、営業、外部パートナーなど)と連携し、スケジュールや予算を管理しながら最後までやり遂げる「実行力(プロジェクトマネジメント能力)」は、マーケターの価値を大きく左右するスキルです。アイデアを形にする力と言い換えることもできます。

コミュニケーションスキル

マーケターは一人で仕事をするわけではありません。社内の様々な部署のメンバーや、社外の広告代理店、制作会社など、非常に多くの人々と連携しながら仕事を進めます。それぞれの立場や専門性を理解し、プロジェクトの目的や戦略を分かりやすく伝え、協力を引き出し、円滑に物事を進めるコミュニケーションスキルは極めて重要です。相手の意見に耳を傾ける傾聴力と、自分の考えを的確に伝える説明能力の両方が求められます。

顧客の利益(ベネフィット)を考える視点

マーケティングの原点は、常に「顧客」にあります。自社製品の機能や特徴(=メリット)を語るだけでは、顧客の心は動きません。本当に重要なのは、その機能や特徴が、顧客の生活やビジネスにどのような「良いこと」をもたらすのか、つまり「利益(ベネフィット)」を顧客の視点に立って考え、伝えることです。

例えば、「このドリルは毎分3,000回転します(メリット)」ではなく、「このドリルを使えば、力のない女性でも簡単にきれいな穴を開けられ、週末に素敵なDIYが楽しめます(ベネフィット)」と発想する力です。この顧客視点が、共感を呼ぶマーケティングの基礎となります。

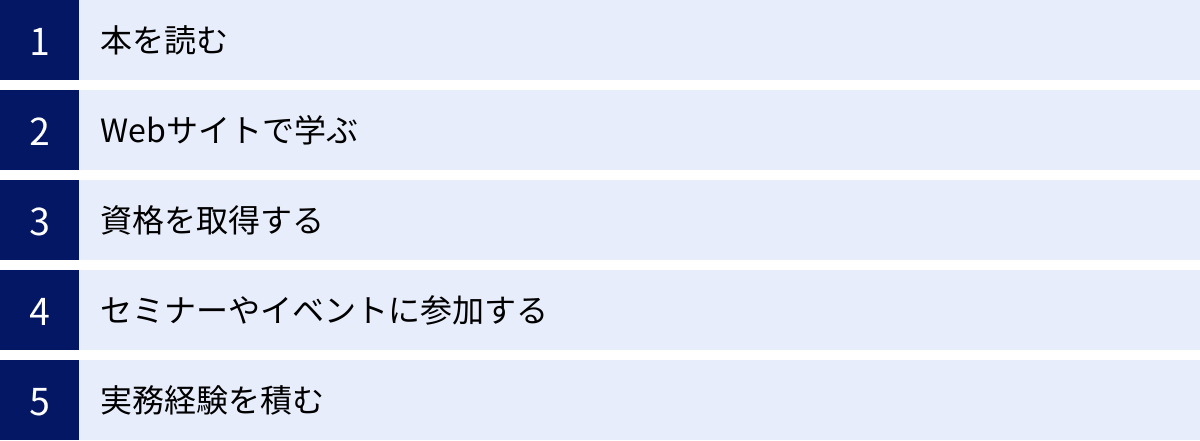

マーケティングの学習方法

マーケティングは非常に範囲が広く、常に新しい手法や理論が登場するため、継続的な学習が欠かせません。ここでは、初心者からでも始められるマーケティングの学習方法を5つ紹介します。

本を読む

マーケティングの普遍的な理論や体系的な知識を学ぶ上で、書籍は非常に優れた学習ツールです。まずは、図解が多く分かりやすい入門書から手に取り、全体像を掴むのがおすすめです。その後、フィリップ・コトラーやピーター・ドラッカーの古典的名著、思考法に関する本、特定の分野(コンテンツマーケティング、ブランディングなど)の専門書へと読み進めていくと、知識の幹と枝葉をバランスよく育てることができます。体系化された知識は、日々の実践における判断の拠り所となります。

Webサイトで学ぶ

Webマーケティングの分野は特に変化が速いため、最新のトレンドや実践的なノウハウを学ぶには、Webサイトや専門ブログが非常に有効です。国内外のマーケティング専門メディア、ツールベンダーが運営するブログ、第一線で活躍するマーケターの個人ブログなど、質の高い情報源は数多く存在します。ただし、Web上の情報は玉石混交なため、情報の信頼性を見極め、複数の情報源を比較検討することが重要です。

資格を取得する

学習の目標設定や、知識レベルの客観的な証明として、資格取得を目指すのも良い方法です。「マーケティング・ビジネス実務検定」や「ネットマーケティング検定」など、マーケティング関連の資格はいくつか存在します。資格取得を目標に勉強することで、知識を網羅的にインプットする良い機会となり、学習のモチベーション維持にもつながります。 転職やキャリアアップの際に、一定の知識があることを示す材料にもなり得ます。

セミナーやイベントに参加する

書籍やWebサイトだけでは得られない、「生の情報」に触れることができるのがセミナーやイベントの魅力です。第一線で活躍するマーケターの実体験に基づいた講演を聞いたり、ワークショップに参加したりすることで、理論だけではない実践的な知見を得ることができます。また、同じ志を持つ参加者や登壇者と交流することで、新たな視点を得たり、人的なネットワークを広げたりする貴重な機会にもなります。

実務経験を積む

最終的に、マーケティングスキルを最も効果的に身につける方法は、実践、すなわち実務経験を積むことです。 学んだ知識を実際の業務で使い、成功や失敗を繰り返す中でしか得られない学びは非常に多くあります。現在の会社でマーケティング部署への異動を希望する、副業として中小企業のマーケティング支援を始める、個人でブログやSNSを運営して集客を試みるなど、実践の場は様々に考えられます。小さなことからでも良いので、まず自分でやってみることが、何よりも成長への近道です。

これからのマーケティングで重要な視点

テクノロジーの進化や社会の変化に伴い、マーケティングの世界も絶えず変容しています。これからの時代にマーケティングで成果を出すために、特に重要となる2つの視点について解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入すること(デジタイゼーション)や、業務プロセスをデジタル化すること(デジタライゼーション)に留まりません。デジタル技術を駆使して、ビジネスモデル、業務プロセス、組織、企業文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創造して競争上の優位性を確立することを指します。

マーケティング領域におけるDXは、企業の成長に不可欠な要素となっています。

- データドリブンな意思決定の徹底: 勘や経験に頼るのではなく、顧客データ、販売データ、Web行動データなど、社内外に散在するあらゆるデータを統合・分析し、客観的な根拠に基づいて戦略を立案・実行することが求められます。

- 一貫した顧客体験(CX)の提供: オンライン(Webサイト、SNS、アプリ)とオフライン(店舗、イベント、営業)の顧客接点を分断して捉えるのではなく、データを連携させることで、顧客一人ひとりに対して一貫性のある、パーソナライズされた体験を提供します。

- AI(人工知能)の活用: AIを活用して需要を予測したり、顧客セグメントを自動で生成したり、最適な広告クリエイティブを提案させたりと、マーケティング活動の高度化・効率化を進めることが可能になります。

顧客の行動がますますデジタルへとシフトする中、DXを推進し、顧客中心のビジネスへと変革できない企業は、市場での競争力を失っていく可能性が高いでしょう。

MA(マーケティングオートメーション)の活用

MA(マーケティングオートメーション)とは、見込み客(リード)の獲得から育成、選別、そして商談化に至るまでの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するための仕組みやツールのことです。顧客一人ひとりの興味関心や行動に合わせたコミュニケーション(One to Oneマーケティング)は理想ですが、それを手動で行うには限界があります。MAは、この課題をテクノロジーで解決します。

- MAでできることの具体例:

- Webサイトを訪問した見込み客の行動(閲覧ページ、滞在時間など)を追跡・記録する。

- 資料請求や問い合わせなどの行動に応じてスコアを付け、購買意欲の高い見込み客を可視化する(スコアリング)。

- 「資料をダウンロードした3日後に活用事例メールを送る」といったシナリオを設定し、メール配信を自動化する。

- スコアが一定以上に達した見込み客を自動で営業部門に通知し、スムーズな連携を促す。

MAを活用することで、マーケターは煩雑な手作業から解放され、戦略立案やコンテンツ作成といった、より創造的な業務に集中できます。 また、営業部門との連携を強化し、部門間の壁を取り払うことで、企業全体の生産性向上にも大きく貢献します。もはやMAは、BtoB、BtoCを問わず、現代のマーケティング活動に不可欠なインフラと言えるでしょう。

マーケティングに役立つおすすめツール

現代のマーケティング活動は、様々なツールの活用なくしては成り立ちません。ここでは、前述のMAをはじめ、SFA、CRM、BIといった、マーケティングの効率化と高度化に貢献する代表的なツールとその具体例を紹介します。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

見込み客の獲得・育成・選別を自動化し、営業部門へのスムーズな引き渡しを支援するツールです。

HubSpot Marketing Hub

インバウンドマーケティングの思想を世界に広めたHubSpot社が提供するMAツールです。CRM(顧客関係管理)プラットフォームを基盤としており、MA、SFA(営業支援)、カスタマーサービス機能がシームレスに連携します。ブログ作成、SEO、Eメールマーケティング、SNS連携など、マーケティングに必要な機能がオールインワンで揃っており、無料プランから始められる手軽さも魅力です。

参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト

SATORI

「匿名の見込み客」へのアプローチに強みを持つ、国産のMAツールです。多くのMAツールは実名登録後の顧客を対象としますが、SATORIはWebサイトを訪問しただけの匿名のユーザーに対しても、ポップアップ表示などでアプローチできる「アンノウンマーケティング」機能を搭載しています。国内企業ならではの、手厚い日本語サポートにも定評があります。

参照:SATORI株式会社公式サイト

b-dash

データの取り込みから統合、活用までをプログラミング知識なし(ノーコード)で実現できる「データマーケティングクラウド」です。MA機能だけでなく、CRM、BI、Web接客など、マーケティングに必要な多様な機能を一つのプラットフォームで提供します。散在しがちなデータを誰でも簡単に扱えるようにする点が大きな特徴です。

参照:株式会社DATA-VOGLE公式サイト

SFA(営業支援システム)

営業担当者の活動を支援し、商談の進捗や顧客情報、売上予測などを一元管理するためのツールです。

Salesforce Sales Cloud

世界中で圧倒的なシェアを誇る、SFA/CRMのリーディングカンパニー、Salesforceが提供する営業支援ツールです。顧客情報、活動履歴、商談管理、売上予測、レポート作成など、営業活動に必要なあらゆる情報を一元管理できます。拡張性が非常に高く、他の多くのツールとの連携が容易な点も強みです。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

e-セールスマネージャー

使いやすさと定着率の高さに定評のある、国産のSFAツールです。営業担当者が活動報告を一度入力するだけで、関連するレポートや上司への報告が自動で作成される「シングルインプット・マルチアウトプット」の思想が特徴。営業現場の負担を軽減し、本来の営業活動に集中できる環境を支援します。

参照:ソフトブレーン株式会社公式サイト

CRM(顧客関係管理)

顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を長期的に築くためのツールです。SFAが「商談」に焦点を当てるのに対し、CRMは「顧客」との関係全体に焦点を当てます。

Zoho CRM

全世界で多くの企業に導入されている、コストパフォーマンスに優れたCRMプラットフォームです。営業支援(SFA)、マーケティングオートメーション(MA)、顧客サポートなど、ビジネスに必要な幅広い機能を網羅しています。40種類以上のアプリケーション群「Zoho」シリーズとの連携がスムーズで、ビジネスの成長に合わせて機能を追加できます。

参照:ゾーホージャパン株式会社公式サイト

kintone

サイボウズ社が提供する、プログラミング知識なしで自社の業務に合わせたシステム(アプリ)を簡単に作成できる業務改善プラットフォームです。顧客管理リストや案件管理、日報、タスク管理など、様々な業務アプリをドラッグ&ドロップで作成できます。その柔軟性の高さから、CRM/SFAとして活用する企業も多数存在します。

参照:サイボウズ株式会社公式サイト

BIツール

社内に散在する様々なデータを集約・分析し、グラフやダッシュボードなどで視覚化(可視化)することで、迅速な意思決定を支援するツールです。

Tableau

直感的でインタラクティブなデータ分析と可視化に強みを持つ、代表的なBIツールです。ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、膨大なデータから美しいグラフやダッシュボードを素早く作成できます。データを深く掘り下げて探索的な分析を行うことに長けており、データ分析の専門家からビジネスユーザーまで幅広く利用されています。

参照:Tableau Software (Salesforce) 公式サイト

Looker Studio (旧Googleデータポータル)

Googleが提供する無料のBIツールです。Google Analytics、Google広告、Googleスプレッドシートなど、Googleが提供する各種サービスとの連携が非常にスムーズな点が最大の特長です。Webベースでレポートを簡単に作成・共有でき、マーケティング施策の成果を可視化するダッシュボードとして広く活用されています。

参照:Google Marketing Platform公式サイト