現代のビジネス環境において、企業が顧客から選ばれ、長期的な関係を築いていく上で「CX(カスタマーエクスペリエンス)」という概念が非常に重要視されています。商品の機能や価格だけで競合他社と差別化することが難しくなった今、顧客が商品やサービスを通じてどのような「体験」をするかが、企業の成長を左右する鍵となっているのです。

しかし、「CXという言葉は聞くけれど、具体的に何を指すのかよくわからない」「UXやCSとは何が違うの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

本記事では、CXの基本的な定義から、混同されがちなUX(ユーザーエクスペリエンス)やCS(顧客満足度)との明確な違い、そしてCXがなぜこれほどまでに重要視されるようになったのかという背景を詳しく解説します。

さらに、CXを向上させることで企業が得られる具体的なメリットや、実際にCX向上に取り組むための5つのステップ、具体的な施策例、さらには取り組みの成果を測定するための指標や役立つツールまで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、CXに関する全体像を体系的に理解し、自社のビジネスに活かすための第一歩を踏み出すことができるでしょう。

目次

CX(カスタマーエクスペリエンス)とは

CXとは、「Customer Experience(カスタマーエクスペリエンス)」の略称で、日本語では「顧客体験」または「顧客体験価値」と訳されます。これは、顧客が特定の商品やサービスを認知する最初の瞬間から、情報収集、比較検討、購入、利用、そしてアフターサポートに至るまで、企業やブランドと関わるすべての接点(タッチポイント)で得られる一連の体験の総体を指す概念です。

CXで語られる「体験」は、単にWebサイトが使いやすい、商品が期待通りの性能だった、といった機能的な側面だけではありません。むしろ、そのプロセス全体を通じて顧客が抱く「嬉しい」「楽しい」「安心できる」「特別扱いされていると感じる」といった感情的な価値こそが、CXの中核をなす要素です。

具体的に、CXにはどのような体験が含まれるのか、いくつかの例を挙げてみましょう。

- 認知・興味関心段階:

- SNSで見た広告のデザインやメッセージが心に響いた

- 友人からのポジティブな口コミを聞いて興味を持った

- Webメディアの記事で紹介されている内容が非常に分かりやすかった

- 比較検討段階:

- 企業のWebサイトが直感的で、求めている情報にすぐたどり着けた

- オンラインチャットで質問した際、迅速かつ的確な回答が得られた

- 店舗を訪れた際、スタッフが親身に相談に乗ってくれた

- 購入・利用段階:

- ECサイトの決済プロセスがスムーズでストレスがなかった

- 商品が届いた際の梱包が丁寧で、手書きのメッセージが添えられていた

- 製品の初期設定が簡単で、すぐに使い始めることができた

- 購入後・継続利用段階:

- 購入後に届いたお礼のメールや、活用方法を提案するコンテンツが役に立った

- カスタマーサポートに問い合わせた際、共感的な姿勢で丁寧に対応してもらえた

- サブスクリプションサービスの利用継続を促す案内が、適切なタイミングで届いた

このように、CXは顧客と企業の関わりの全行程をカバーする非常に広範な概念です。個々のタッチポイントにおける体験の質はもちろんのこと、それらが一貫性を持って繋がり、全体としてポジティブで記憶に残る物語を形成しているかどうかが重要となります。

例えば、Webサイトの使い勝手(UX)がいくら優れていても、購入後のサポート対応が悪ければ、顧客がその企業に対して抱く総合的な印象、すなわちCXは大きく損なわれてしまいます。逆に、すべてのタッチポイントで期待を少しずつ超える体験を提供できれば、顧客は深い満足感と信頼感を抱き、その企業の「ファン」になってくれる可能性が高まります。

よくある質問として、「なぜ今、CXがこれほどまでに注目されているのですか?」という点が挙げられます。この問いに対する詳細な答えは後の章で詳しく述べますが、簡潔に言えば、市場の成熟によって製品の機能や価格だけで差別化することが極めて困難になったためです。このような状況下で、企業が顧客から選ばれ、長期的な関係を維持するためには、他社には真似できない「価値ある体験」の提供が不可欠な戦略となっているのです。

まとめると、CXとは、顧客が企業と関わる旅(カスタマージャーニー)の全体を通じて得られる、機能的価値と感情的価値を合わせた総合的な体験価値を指します。それは単一の接点での評価ではなく、点と点を結ぶ「線」や「面」で捉えるべき、長期的かつ包括的な関係性の質そのものと言えるでしょう。次の章では、このCXとよく混同される「UX」や「CS」といった用語との違いを明確にしていきます。

CXと混同されやすい用語との違い

CXの概念をより深く、そして正確に理解するためには、しばしば混同されがちな「UX(ユーザーエクスペリエンス)」や「CS(顧客満足度)」といった関連用語との違いを明確に区別しておくことが非常に重要です。これらの用語は互いに関連し合っていますが、その焦点、範囲、時間軸において明確な違いがあります。

ここでは、それぞれの用語の定義を解説しながら、CXとの関係性を明らかにしていきます。まずは、3つの概念の違いを一覧表で確認してみましょう。

| 項目 | CX(カスタマーエクスペリエンス) | UX(ユーザーエクスペリエンス) | CS(顧客満足度) |

|---|---|---|---|

| 定義 | 顧客が企業と関わる全接点での総合的な体験価値 | 特定の製品・サービス利用時の体験価値 | 特定の製品・サービスや接点に対する満足度 |

| 時間軸 | 長期的(認知〜購入後・継続利用まで) | 短期的・中期的(製品・サービスの利用中) | 短期的(購入時や問い合わせ時など、特定の時点) |

| 対象範囲 | 企業と顧客のすべての接点(オンライン・オフライン) | 特定の製品・サービス(Webサイト、アプリ、商品自体) | 特定のインタラクションに対する評価 |

| 目的 | 顧客ロイヤルティ向上、LTV最大化 | ユーザビリティ向上、タスク達成の支援 | 顧客の不満解消、期待値の充足 |

| 評価指標 | NPS®︎, LTV, 解約率など | コンバージョン率, タスク完了率, エラー率など | CSAT, CESなど |

この表からもわかるように、CXは最も広範で長期的な視点を持つ概念です。それでは、UXとCSそれぞれについて、CXとの違いをより具体的に見ていきましょう。

UX(ユーザーエクスペリエンス)との違い

UXとは「User Experience(ユーザーエクスペリエンス)」の略称で、特定の製品やサービス(例えば、Webサイト、スマートフォンアプリ、ソフトウェアなど)を利用する際に、ユーザーが得る体験や感情、満足度を指します。UXの主な目的は、ユーザーが目的をスムーズに、かつ心地よく達成できるように、使いやすさ(ユーザビリティ)や分かりやすさを追求することにあります。

UXの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- ECサイトの検索機能が優れていて、欲しい商品がすぐに見つかる

- アプリの操作方法が直感的で、説明書を読まなくても使える

- 入力フォームの項目が最適化されており、ストレスなく情報を入力できる

- Webページの読み込み速度が速く、快適に閲覧できる

CXとUXの関係性を理解する上で最も重要なポイントは、「UXはCXを構成する一部分である」ということです。顧客が企業と関わる一連の旅(カスタマージャーニー)の中には、Webサイトの利用やアプリの操作といった多くの「UX」が含まれます。優れたUXは、間違いなく優れたCXの実現に貢献します。

しかし、両者はイコールではありません。CXはUXを包含する、より大きな概念です。

例えば、ある航空会社の予約サイトのUXが非常に優れていて、誰でも簡単に航空券を予約できたとします。この時点での体験は非常にポジティブです。しかし、その後、空港カウンターでのスタッフの対応が横柄だったり、機内サービスが悪かったり、荷物の受け取りに著しく時間がかかったりした場合、顧客がその航空会社に対して抱く総合的な印象(CX)は著しく低下してしまいます。

この例が示すように、個々のUXがどれだけ優れていても、他のタッチポイントでの体験が悪ければ、全体のCX評価は下がってしまうのです。逆に、すべてのタッチポイントで一貫して質の高い体験を提供することで、初めて優れたCXが実現されます。

この関係は、しばしば「点」と「線」に例えられます。UXがWebサイトの利用や店舗での接客といった「点的」な体験を指すのに対し、CXはそれらの点をつなぎ合わせた「線的」または「面的」な、長期にわたる総合的な体験を指します。優れたCXを構築するためには、UXの改善はもちろんのこと、広告、営業、サポート、製品そのもの、請求プロセスといった、あらゆる顧客接点を俯瞰し、全体として最適化していく視点が不可欠です。

CS(顧客満足度)との違い

CSとは「Customer Satisfaction(カスタマーサティスファクション)」の略称で、一般的に「顧客満足度」と訳されます。これは、顧客が商品やサービス、あるいは特定の接点での対応に対して抱いていた「事前の期待」を、実際の体験がどの程度上回ったか、あるいは下回ったかを示す指標です。CSは通常、「今回の対応に満足いただけましたか?」といったアンケートを通じて測定され、短期的な評価に用いられることが多いです。

CSの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 購入した商品の品質に満足した

- コールセンターのオペレーターの回答が的確で満足した

- レストランの料理の味に満足した

CXとCSの最も大きな違いは、その評価の「時間軸」と「深さ」にあります。CSは、購入直後や問い合わせ解決後といった、特定のインタラクションに対する「その場限り」の短期的な評価です。つまり、過去の体験に対する「期待通りだったか」という評価に焦点が当たっています。

一方、CXは、認知から購入後の関係性までを含む長期的な体験全体を評価する概念です。そこには、単なる満足・不満足だけでなく、「感動」「驚き」「信頼」「愛着」といった、より深い感情的なつながりや、将来にわたる「今後もこのブランドを使い続けたい」「誰かに薦めたい」というロイヤルティが含まれます。

例えば、ある顧客が製品の不具合についてカスタマーサポートに問い合わせたとします。オペレーターが迅速かつ的確に対応し、問題が無事に解決した場合、その顧客は「今回のサポート対応には満足した」と答えるかもしれません。この場合、CSは高いと言えます。

しかし、もしその顧客が「そもそも、なぜ何度も繋がらない電話にかけ続けなければならなかったのか」「WebサイトのFAQが分かりにくかったから、わざわざ電話する必要があった」といった不満をプロセス全体で感じていたとしたらどうでしょうか。個別の対応(CS)には満足していても、そこに至るまでの体験全体(CX)はネガティブなものだったかもしれません。

このように、CSが高いからといって、必ずしもCXが高いとは限らないのです。CSはCXを構成する重要な要素の一つですが、あくまでCXの一側面を切り取った指標に過ぎません。企業が目指すべきは、短期的なCSの向上に留まらず、顧客との長期的な関係性を豊かにするCXの向上です。優れたCXは、結果として持続的なCSの向上にも繋がっていきます。

CXが重要視される背景

なぜ今、多くの企業がCXの向上に注力しているのでしょうか。その背景には、現代の市場環境や消費者の行動様式における、いくつかの大きな構造的変化が存在します。ここでは、CXが経営における重要課題として浮上してきた3つの主要な背景について掘り下げていきます。

市場のコモディティ化(モノ消費からコト消費への変化)

第一の背景として、多くの市場で製品やサービスの「コモディティ化」が進行していることが挙げられます。コモディティ化とは、技術の成熟やグローバルな競争の激化により、市場に出回る製品の品質、機能、性能に大きな差がなくなり、消費者から見るとどれも同じように見えてしまう状態を指します。

かつては、「他社より高性能な製品」「より低価格な製品」を開発・提供することが、企業の競争優位性の源泉でした。しかし、今日では技術が瞬く間に模倣され、価格競争は企業の収益を圧迫する消耗戦に陥りがちです。このような状況下で、製品そのもののスペックだけで顧客の心をつかみ、選ばれ続けることは極めて困難になっています。

このコモディティ化と並行して、消費者の価値観にも大きな変化が生まれています。それが、「モノ消費」から「コト消費」へのシフトです。

- モノ消費: 製品やサービスを「所有」すること自体に価値を見出す消費スタイル。

- コト消費: 製品やサービスを購入・利用することによって得られる「体験」や「経験」に価値を見出す消費スタイル。

例えば、単にコーヒー豆を買う(モノ消費)のではなく、お洒落なカフェの空間でバリスタと会話を楽しみながら特別な一杯を味わう時間(コト消費)にお金を払う人が増えています。また、高機能なカメラを買う(モノ消費)だけでなく、そのカメラメーカーが主催するプロの写真教室や撮影ツアーに参加して「写真を撮る楽しみ」を深める(コト消費)ことに関心を持つ人も多いでしょう。

このような消費者の価値観の変化は、企業に対して、製品の機能的価値だけでなく、それを使うことで顧客の生活がどのように豊かになるのか、どのような素晴らしい体験が得られるのか、という「物語」を提供することを求めています。この「物語」こそがCXの本質であり、コモディティ化した市場において他社と差別化を図り、顧客との強い絆を築くための最も有効な手段となっているのです。

顧客接点の多様化と購買行動の変化

第二の背景は、スマートフォンとソーシャルメディアの普及による、顧客接点(タッチポイント)の爆発的な増加と、それに伴う顧客の購買行動の複雑化です。

一昔前まで、顧客が企業と接する場は、テレビCMや新聞広告、そして実店舗などが中心でした。しかし現在では、それに加えて以下のような多種多様なタッチポイントが存在します。

- オンライン:

- 企業の公式Webサイト、ECサイト

- 公式スマートフォンアプリ

- 検索エンジン(Google, Yahoo!など)

- ソーシャルメディア(X, Instagram, Facebook, TikTokなど)

- 動画プラットフォーム(YouTubeなど)

- 比較サイト、口コミサイト

- メールマガジン、LINE公式アカウント

- オンライン広告(リスティング広告、ディスプレイ広告など)

- オフライン:

- 実店舗、ショールーム

- コールセンター、カスタマーサポート

- イベント、セミナー

- 営業担当者との商談

これらのタッチポイントの増加は、顧客の購買に至るまでのプロセス(購買行動モデル)を大きく変化させました。従来の「AIDMA(注意→興味→欲求→記憶→行動)」のような線形的なモデルではなく、顧客はオンラインとオフラインを行き来しながら、能動的に情報を収集し、比較検討し、そして購入後には自身の体験をSNSなどで発信・共有します。この一連のプロセスは、もはや企業側がコントロールできるものではありません。

このような状況で企業に求められるのは、これら無数に存在するタッチポイントのすべてにおいて、一貫性のある、質の高い体験を提供することです。例えば、SNS広告で魅力的なメッセージを発信していても、リンク先のWebサイトが使いにくかったり、店舗での接客態度が悪かったりすれば、顧客はすぐに離れていってしまいます。顧客の期待は、チャネルが変わっても途切れることなく、シームレスでストレスのない体験が提供されることに向けられています。

したがって、複雑化したカスタマージャーニー全体を俯瞰し、各タッチポイントを連携させ、顧客に最高の体験を提供するための戦略、すなわちCXの向上が不可欠となっているのです。

サブスクリプションモデルの普及

第三の背景として、SaaS(Software as a Service)に代表されるサブスクリプションモデルのビジネスが急速に普及していることが挙げられます。サブスクリプションモデルとは、製品やサービスを一度きりで販売する「売り切り型」とは異なり、月額や年額の定額料金で継続的に利用権を提供するビジネスモデルです。

このビジネスモデルの最大の特徴は、企業の収益が「いかに顧客に契約を継続してもらうか」に懸かっている点にあります。売り切り型モデルでは、顧客が商品を購入した時点がゴールであり、主な成功指標は新規の売上でした。しかし、サブスクリプションモデルでは、購入(契約)はスタートラインに過ぎません。 顧客がサービスに価値を感じず、すぐに解約(チャーン)してしまっては、顧客獲得にかかったコスト(CAC)を回収できず、事業は成り立ちません。

そのため、サブスクリプションモデルにおいては、契約後の顧客体験、特にオンボーディング(導入支援)、アダプション(利活用促進)、そしてカスタマーサポートといったプロセスが極めて重要になります。顧客がサービスをスムーズに使いこなし、その価値を最大限に引き出して「成功」を実感できるように支援すること(これを「カスタマーサクセス」と呼びます)が、解約率を下げ、LTV(顧客生涯価値)を最大化するための鍵となります。

この「カスタマーサクセス」の思想は、まさにCXそのものです。顧客に継続的にサービスを利用してもらうためには、機能的な価値提供はもちろんのこと、「このサービスは自分のビジネスを理解し、成功のために伴走してくれるパートナーだ」と感じてもらうような、感情的なつながりを含む優れたCXの提供が不可欠です。

このように、ビジネスモデルの変化が、企業に対して「売って終わり」ではない、顧客との長期的な関係構築を前提としたCX向上への取り組みを必然的なものにしているのです。

CXを向上させる4つのメリット

CX向上への投資は、単に顧客を喜ばせるだけでなく、企業の持続的な成長に直結する多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、CXを向上させることによって得られる主要な4つのメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。

① LTV(顧客生涯価値)の向上につながる

CX向上による最も直接的かつ重要なメリットは、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の向上です。LTVとは、一人の顧客が、企業との取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、その企業にもたらす利益の総額を示す指標です。

優れたCXは、顧客の満足度を単なる「満足」から「感動」や「愛着」のレベルへと引き上げ、顧客ロイヤルティを醸成します。ロイヤルティの高い顧客は、以下のような行動をとる傾向があります。

- リピート購入・継続利用: ポジティブな体験をした顧客は、「次もまたこの企業から買いたい」「このサービスを使い続けたい」と考えるようになります。これにより、顧客の取引期間が長期化し、購入頻度も増加します。特にサブスクリプションモデルにおいては、解約率(チャーンレート)の低下に直結し、安定した収益基盤を築く上で極めて重要です。

- アップセル・クロスセル: 企業やブランドに対して深い信頼を寄せている顧客は、より高価格帯の上位商品やサービスへの切り替え(アップセル)や、関連する他の商品・サービスの購入(クロスセル)にも積極的になります。例えば、基本プランに満足しているSaaSユーザーが、より高機能な上位プランへアップグレードするケースなどがこれにあたります。

このように、CX向上は「顧客単価の上昇」「購入頻度の増加」「契約期間の長期化」というLTVを構成する3つの要素すべてにポジティブな影響を与えます。 新規顧客の獲得コストが年々高騰する中で、既存顧客との関係を深化させ、LTVを最大化することは、効率的で持続可能な事業成長を実現するための王道と言えるでしょう。

② 競合他社との差別化ができる

前述の通り、現代市場の多くはコモディティ化が進んでおり、製品の機能や価格だけで競合他社と差別化を図ることは非常に困難です。競合が新機能をリリースすればすぐに追随され、値下げを行えば価格競争に巻き込まれてしまいます。

このような状況において、CXは極めて強力で、かつ持続可能な差別化要因となります。 なぜなら、優れたCXは、単一の機能や施策によって生まれるものではなく、企業のビジョンや文化、組織体制、そして従業員一人ひとりの行動の積み重ねによって築き上げられる、いわば「企業の総合力」の現れだからです。

例えば、ある企業の卓越したカスタマーサポートは、マニュアルの整備だけでなく、採用基準、研修制度、従業員のモチベーション、エンゲージメント、そして顧客中心の企業文化といった、目に見えない多くの要素に支えられています。このような組織全体で作り上げる体験価値は、競合他社が簡単に模倣できるものではありません。

顧客は、価格が多少高くても、「あの会社なら安心して任せられる」「問い合わせた時の対応がいつも素晴らしい」といった体験価値に対して対価を支払うようになります。これにより、企業は不毛な価格競争から脱却し、ブランド独自のポジションを確立できます。模倣困難なCXこそが、長期にわたって企業を守る「堀」の役割を果たすのです。

③ ブランドイメージと顧客ロイヤルティが向上する

一貫性のある優れたCXを提供し続けることは、顧客の心の中にポジティブなブランドイメージを着実に築き上げていきます。 「顧客を大切にする企業」「信頼できるブランド」「使うたびにワクワクさせてくれるブランド」といったイメージは、広告宣伝だけで作れるものではなく、顧客自身のリアルな体験の積み重ねによってのみ形成されます。

このようなポジティブなブランドイメージは、顧客の「満足(Satisfaction)」を、より強固な「ロイヤルティ(Loyalty)」へと昇華させます。顧客ロイヤルティとは、単に製品やサービスに満足している状態を超えて、そのブランドに対して深い愛着や信頼、忠誠心を感じている状態を指します。

ロイヤルティの高い顧客、いわゆる「ファン」は、企業にとって計り知れない価値をもたらします。

- 継続的な利用: 競合から魅力的なオファーがあっても、安易に乗り換えることなく、自社ブランドを選び続けてくれます。

- 寛容性: 企業側に多少のミスや不手際があったとしても、それまでの信頼関係から、比較的寛容に受け止めてくれる傾向があります。

- 建設的なフィードバック: 製品やサービスをより良くするための、積極的で建設的なフィードバックや改善提案をくれることがあります。彼らは単なる消費者ではなく、ブランドを共に創り上げていくパートナーのような存在になり得ます。

このように、CX向上を通じて築かれた強固なブランドイメージと顧客ロイヤルティは、安定した事業基盤そのものと言えるでしょう。

④ 新規顧客の獲得につながる

CX向上のメリットは、既存顧客との関係強化に留まりません。優れたCXは、最も信頼性の高いマーケティングチャネルである「口コミ」を生み出し、新規顧客の獲得にも大きく貢献します。

商品やサービスを利用して期待を大きく超える「感動体験」をした顧客は、その喜びや興奮を誰かに伝えたくなるものです。友人や家族に直接話したり、X(旧Twitter)やInstagramといったSNS、あるいは比較サイトやECサイトのレビュー欄に、そのポジティブな体験を投稿したりします。

このような、消費者自身が生成するコンテンツは「UGC(User Generated Content)」と呼ばれ、企業が発信する広告よりもはるかに高い信頼性を持ちます。第三者によるリアルな推奨は、他の見込み客の購買意欲を強力に刺激し、新たな顧客を呼び込む大きなきっかけとなります。

この好循環が生まれれば、企業は多額の広告宣伝費を投じることなく、効率的に新規顧客を獲得できるようになります。つまり、既存顧客へのCX向上投資が、結果として新規顧客獲得コスト(CAC:Customer Acquisition Cost)の抑制にもつながるのです。優れたCXは、最高のセールスパーソンであり、最強のマーケティング戦略でもあると言えます。

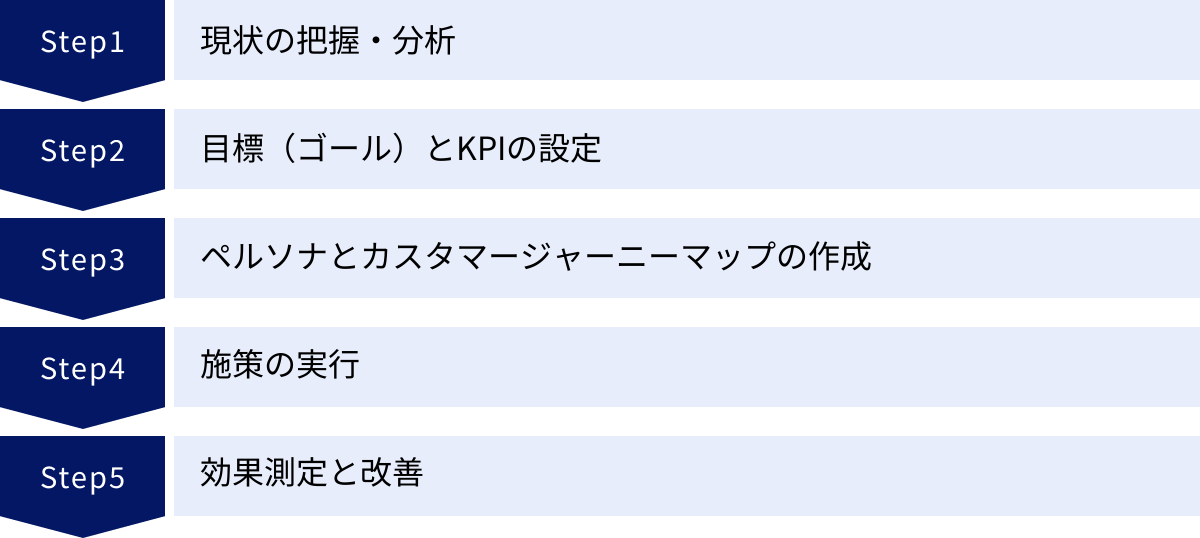

CXを向上させるための5ステップ

CXの向上は、単発の施策や特定の部門だけの努力で達成できるものではありません。全社的な視点で、計画的かつ継続的に取り組む必要があります。ここでは、CX向上を実現するための基本的な5つのステップを、具体的なアクションと共に解説します。このフレームワークに沿って進めることで、効果的で持続可能なCX改善活動を実践できます。

① 現状の把握・分析

すべての改善活動は、現在地を正確に知ることから始まります。 思い込みや感覚論で施策を始めるのではなく、データに基づいて自社のCXの現状と課題を客観的に把握することが、成功への第一歩です。

現状把握のためには、定量的データと定性的データの両方からアプローチすることが重要です。

- 定量的データの収集・分析:

- 顧客アンケートの実施: 後述するNPS®(ネット・プロモーター・スコア)やCSAT(顧客満足度スコア)、CES(顧客努力指標)といった指標を用いて、顧客ロイヤルティや満足度を数値で測定します。定期的に実施することで、時系列での変化を追うことができます。

- 行動データの分析: Webサイトのアクセス解析データ(離脱率、滞在時間、コンバージョン率など)、アプリの利用ログ、購買データ(リピート率、購入単価など)、サポートへの問い合わせ件数や解決率といった、顧客の行動を示す客観的なデータを分析し、問題のある箇所を特定します。

- 定性的データの収集・分析:

- 顧客インタビュー: ターゲットとなる顧客層の中から数名を選び、直接対話する機会を設けます。アンケートではわからない、行動の背景にある深層心理や具体的な不満、隠れたニーズ(インサイト)を引き出すことを目的とします。

- アンケートの自由記述欄の分析: 定量アンケートに設けた自由記述欄のコメントをテキストマイニングなどの手法で分析し、顧客の生の声を分類・要約します。

- SNSや口コミサイトのモニタリング: ソーシャルリスニングツールなどを活用し、自社や競合についてSNS上でどのような言及がされているかを収集・分析します。

- 従業員へのヒアリング: 顧客と日々接している営業担当者やカスタマーサポート、店舗スタッフは、顧客のリアルな声や現場で起きている問題点を最もよく知る「宝の山」です。彼らから定期的に情報を吸い上げる仕組みを構築しましょう。

このステップで最も重要なのは、これらの多様なデータを統合的に分析し、「顧客はどの接点で、何に、なぜ不満やストレスを感じているのか」という課題の仮説を立てることです。

② 目標(ゴール)とKPIの設定

現状分析によって課題が明らかになったら、次に「CXを向上させることで、最終的にどのような状態を実現したいのか」という具体的な目標(ゴール)を設定します。ゴールは、ビジネス上の成果と結びついた、測定可能なものであるべきです。

ゴールの設定例:

- 「サブスクリプションサービスの年間解約率を10%から7%に削減する」

- 「ECサイトの新規顧客におけるリピート購入率を25%から35%に向上させる」

- 「NPS®︎を現在の+5から+20に改善する」

ゴールを設定したら、その達成度合いを測るための中間指標であるKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を定義します。 KPIは、ゴールの達成に向けたプロセスの進捗をモニタリングし、施策の効果をより具体的に評価するために不可欠です。

ゴールとKPIの設定例:

- ゴール: 解約率を削減する

- KPI: オンボーディング完了率、月間アクティブユーザー率(MAU)、特定機能の利用率、サポートへの問い合わせ件数

- ゴール: リピート購入率を向上させる

- KPI: 初回購入から2回目購入までの平均日数、メルマガ開封率・クリック率、購入後フォローコンテンツの閲覧数

目標設定においては、「SMART」と呼ばれるフレームワークが役立ちます。設定する目標が、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限が明確)の5つの要素を満たしているかを確認しましょう。

③ ペルソナとカスタマージャーニーマップの作成

目標とKPIが定まったら、次に行うべきは「顧客視点」を組織全体で共有するための準備です。そのための強力なツールが、「ペルソナ」と「カスタマージャーニーマップ」です。

- ペルソナの作成:

ペルソナとは、収集したデータに基づいて作り上げる、自社の典型的・理想的な顧客像のことです。氏名、年齢、性別、職業、家族構成といった基本情報に加えて、ライフスタイル、価値観、情報収集の方法、抱えている悩みや課題などを、まるで実在する人物かのように詳細に設定します。「30代前半、都内在住のワーキングマザー、情報収集はInstagramが中心で、時短と品質の両立を重視している鈴木さん」のように具体化することで、関係者全員が同じ顧客イメージを共有し、顧客中心の意思決定をしやすくなります。 - カスタマージャーニーマップの作成:

カスタマージャーニーマップとは、作成したペルソナが、製品やサービスを認知してから、購入、利用、そしてファンになるまでの一連のプロセスを、時系列に沿って可視化した図です。このマップには、通常以下の要素を盛り込みます。- ステージ: 認知、興味・関心、比較・検討、購入、利用、継続・推奨といった、顧客の行動フェーズ。

- 行動: 各ステージでペルソナが具体的にとる行動(例:「SNSで検索する」「店舗で実物を見る」)。

- タッチポイント: 顧客が企業と接するチャネル(例:広告、Webサイト、店舗、SNS、サポート)。

- 思考・感情: その時のペルソナの思考や感情(期待、疑問、不安、満足、不満など)を具体的に記述します。

- 課題: 各ステージでペルソナが直面するであろう障壁や、企業側の対応における問題点。

カスタマージャーニーマップを作成する最大の目的は、企業目線から顧客目線へと強制的に視点を切り替え、CXにおける課題や改善機会を具体的に特定することです。これにより、「どのタッチポイントで、どのような感情の落ち込みがあり、それを改善するためには何が必要か」という、具体的な施策のアイデアが生まれやすくなります。

④ 施策の実行

カスタマージャーニーマップによって課題が特定できたら、いよいよそれを解決するための具体的な施策を立案し、実行に移します。

一度にすべての課題に取り組むことは現実的ではありません。「インパクト(改善効果の大きさ)」と「実現可能性(コストや期間)」の2つの軸で各施策を評価し、優先順位をつけて、最も効果が見込まれるものから着手することが重要です。

施策を実行する上で最も重要なポイントは、部門横断的な連携です。CXは、マーケティング、営業、開発、カスタマーサポート、店舗運営など、複数の部門にまたがる課題です。特定の部門だけで施策を進めようとしても、他の部門との連携が取れていなければ、顧客にとってはちぐはぐな体験となってしまいます。

例えば、「Webサイトからの問い合わせを増やしたい」という施策において、マーケティング部がWebサイトを改修するだけでなく、その問い合わせに実際に対応するカスタマーサポート部と連携し、対応フローやトークスクリプトを見直すことが不可欠です。関係部署のメンバーを集めたプロジェクトチームを組成し、定期的に進捗を共有しながら進める体制を構築することが、成功の鍵となります。

⑤ 効果測定と改善

施策は実行して終わりではありません。実行した施策が、ステップ②で設定したKPIやゴールに対して、どのような影響を与えたのかを客観的に測定・評価することが不可欠です。

- 効果測定の手法:

- データ分析: 施策実施前後のKPIの変化を比較します。

- A/Bテスト: Webサイトの改修などでは、新旧のデザインを一部のユーザーにランダムで表示し、どちらがより高い成果(例:コンバージョン率)を上げるかを比較検証します。

- 顧客アンケートの再実施: 施策実施後に再度アンケートを行い、NPS®︎や満足度に変化があったかを確認します。

測定結果を分析し、「なぜこの施策はうまくいったのか(あるいは、うまくいかなかったのか)」という要因を深く考察します。そして、その学びをもとに、施策を継続するのか、改善を加えるのか、あるいは中止して別の施策に切り替えるのかを判断します。

この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」というPDCAサイクルを継続的に回し続けることこそが、CX向上の本質です。顧客の期待や市場環境は常に変化し続けるため、CX向上に終わりはありません。地道な改善活動を粘り強く続ける姿勢が求められます。

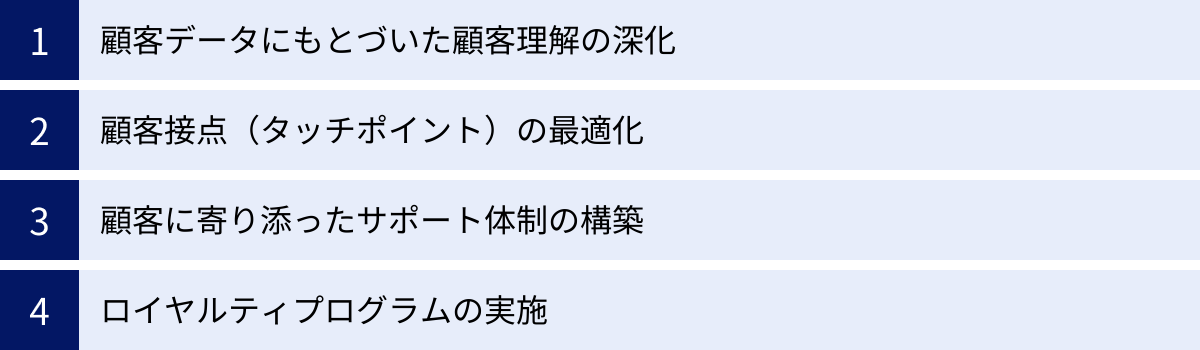

CX向上のための具体的な施策例

前章で解説した5つのステップ、特にステップ③で作成したカスタマージャーニーマップによって課題が明らかになった後、具体的にどのような施策が考えられるのでしょうか。ここでは、CX向上を目指す上で有効な施策の例を、4つのカテゴリーに分けてご紹介します。これらはあくまで一例であり、自社の課題に合わせて最適な施策を検討することが重要です。

顧客データにもとづいた顧客理解の深化

あらゆるCX向上施策の土台となるのが、「顧客を正しく、深く理解すること」です。そのためには、社内に散在する顧客データを統合し、分析できる基盤を整えることが不可欠です。

- データ統合基盤の構築(CDP/CRMの活用):

Webサイトの行動履歴、アプリの利用データ、ECサイトの購買履歴、店舗での購入履歴、カスタマーサポートへの問い合わせ内容など、オンライン・オフラインを問わず、あらゆるタッチポイントで発生する顧客データを一つの場所に集約します。CDP(カスタマーデータプラットフォーム)やCRM(顧客管理システム)といったツールを活用することで、これまで断片的にしか見えなかった顧客の姿を、360度の視点から立体的に捉えられるようになります。 - 顧客セグメンテーションの精緻化:

統合されたデータをもとに、顧客をより意味のあるグループ(セグメント)に分類します。従来の属性(年齢、性別など)だけでなく、「過去1年間に3回以上購入しているロイヤル顧客」「高価格帯の商品を好む顧客」「アプリは利用しているが最近アクティブでない顧客」など、行動や購買パターンに基づいたセグメンテーションを行うことで、各グループのニーズに合わせたアプローチが可能になります。 - パーソナライゼーションの推進:

顧客理解の深化は、最終的に「一人ひとりの顧客に合わせた最適な体験の提供(パーソナライゼーション)」に繋がります。- Webサイトのパーソナライズ: 顧客の閲覧履歴や購買履歴に基づき、トップページに表示するおすすめ商品やバナーを動的に変更する。

- メールマーケティングのパーソナライズ: 全員に同じ内容のメールを送るのではなく、顧客の興味関心や購買フェーズに合わせて、最適なタイミングで最適な内容のメールを配信する。例えば、カートに商品を入れたまま離脱した顧客には、リマインドメールを自動で送る、といった施策が考えられます。

顧客接点(タッチポイント)の最適化

顧客が企業と接するすべてのタッチポイントにおいて、ストレスなく、心地よい体験を提供するための改善を行います。カスタマージャーニーマップで特定された「感情の落ち込み」や「障壁」があるポイントが、主な改善対象となります。

- デジタル接点(Webサイト/アプリ)のUI/UX改善:

顧客が最も頻繁に接するデジタルチャネルの体験品質は、CX全体に大きな影響を与えます。- ナビゲーションの改善: 目的の情報にたどり着きやすいように、サイト構造やメニュー構成を見直す。

- 表示速度の高速化: ページの読み込みが遅いと、顧客は大きなストレスを感じ、離脱してしまいます。画像の圧縮や不要なスクリプトの削除などで、表示速度を改善します。

- 入力フォームの最適化: 項目数を最小限に絞る、入力例を明記する、エラー表示を分かりやすくするなど、入力を支援する工夫を凝らします。

- オムニチャネル戦略の推進:

オンラインとオフラインの垣根をなくし、顧客がどのチャネルを利用しても、一貫したシームレスな体験ができる環境を構築します。- データ連携: ECサイトと実店舗の会員情報やポイント、購買履歴を統合し、どちらでも同じサービスを受けられるようにする。

- サービス連携: 「ECサイトで注文した商品を、最寄りの店舗で受け取る」「店舗で在庫切れの商品を、その場でECサイトから注文し、自宅に配送してもらう」といった、チャネルを横断した便利なサービスを提供します。

- コンテンツマーケティングの強化:

単に商品を売り込むだけでなく、顧客の課題解決に役立つ質の高い情報(コンテンツ)を提供することで、検討段階の顧客との信頼関係を築きます。ブログ記事、導入事例、比較資料、使い方を解説する動画など、ペルソナのニーズに合わせたコンテンツを継続的に発信します。

顧客に寄り添ったサポート体制の構築

顧客が問題や疑問を抱えたときに接するカスタマーサポートは、ネガティブな体験をポジティブな体験に転換しうる、極めて重要なタッチポイントです。効率化だけでなく、「顧客に寄り添う」姿勢が求められます。

- サポートチャネルの多様化(マルチチャネルサポート):

従来の電話やメールだけでなく、チャット、チャットボット、SNSのDMなど、顧客が都合の良い方法で気軽に問い合わせできる窓口を複数用意します。 特に、リアルタイムで手軽にやり取りできるチャットは、顧客のストレスを軽減する上で非常に効果的です。 - 自己解決の促進(FAQの充実):

多くの顧客は、企業に問い合わせる前に、まず自分で解決しようと試みます。よくある質問とその回答をまとめたFAQページをWebサイト上に整備し、検索しやすく、分かりやすい内容に充実させることで、顧客の自己解決を促し、サポート部門の負荷軽減にも繋がります。 - プロアクティブ(能動的)サポートの実践:

顧客が問題に直面して助けを求めてくるのを「待つ」のではなく、企業側から能動的にアプローチして問題を未然に防いだり、解決を支援したりする姿勢です。例えば、Webサイト上で特定のページを何度も行き来している顧客に対して、「何かお困りですか?」とチャットで話しかける、SaaSツールで特定の機能を使えていないユーザーに対して、使い方を案内するチュートリアルを表示する、といった取り組みが挙げられます。

ロイヤルティプログラムの実施

すべての顧客を平等に扱うだけでなく、企業にとって特に価値の高い優良顧客(ロイヤルカスタマー)を特別に扱い、感謝の意を示すことで、彼らとの長期的な関係をさらに強固なものにします。

- 会員ランク制度やポイントプログラム:

購入金額や利用頻度に応じて顧客にステータス(会員ランク)やポイントを付与し、ランクに応じた特典(限定割引、先行販売、送料無料など)を提供します。「自分は特別な顧客として扱われている」という認識は、顧客の自尊心を満たし、ブランドへの愛着を深めます。 - コミュニティの運営:

顧客同士、あるいは企業と顧客が交流できるオンラインコミュニティや、リアルなファンイベントを企画・運営します。共通の興味を持つ仲間との繋がりや、開発者との直接的な対話は、顧客に強い帰属意識とエンゲージメントをもたらし、単なる利用者から「ブランドの伝道師」へと進化させるきっかけになります。 - 特別な体験の提供:

ロイヤルカスタマー限定で、新製品の発表会や工場の見学会、あるいは開発者との座談会といった特別なイベントに招待します。製品やブランドの裏側を知る「非日常的」な体験は、忘れられない思い出となり、極めて強いロイヤルティを醸成します。

CXを測定するための代表的な指標

CX向上の取り組みは、その成果を客観的に評価し、継続的な改善につなげていくプロセスが不可欠です。そのためには、CXの状態を可視化するための適切な「ものさし」、すなわち評価指標を用いる必要があります。ここでは、CXを測定するために世界中の企業で広く利用されている、代表的な3つの指標について解説します。

| 指標 | NPS®︎(ネット・プロモーター・スコア) | CES(顧客努力指標) | CSAT(顧客満足度スコア) |

|---|---|---|---|

| 主な質問 | 「この商品/サービスを友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」 | 「今回の問題解決のために、どれくらいの労力がかかりましたか?」 | 「今回の〇〇(対応/商品)にどの程度満足されましたか?」 |

| 測定目的 | 顧客ロイヤルティ、事業の成長性 | 顧客ロイヤルティ(特に離反防止)、問題解決の容易さ | 特定の接点における短期的な満足度 |

| 主なタイミング | 定期的(四半期ごとなど)、重要な接点(購入後、契約更新時など)の後 | 問い合わせ解決後、購入手続き後など、特定タスクの完了直後 | 問い合わせ解決後、購入直後、セミナー後など、特定のインタラクション直後 |

これらの指標は、どれか一つだけを使えばよいというものではなく、それぞれの特性を理解し、目的応じて使い分けたり、組み合わせたりすることが重要です。

NPS®(ネット・プロモーター・スコア)

NPS®︎(Net Promoter Score)は、顧客ロイヤルティ(企業やブランドに対する愛着・信頼の度合い)を測るための指標として、世界中の多くの企業で採用されています。そのシンプルさと、事業の成長性との相関性の高さから、CXを測る上でのゴールドスタンダードと見なされることも少なくありません。

- 測定方法:

NPS®︎は、「あなたはこの企業(あるいは製品・サービス)を、ご友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という究極の質問に対し、0(全く薦めない)から10(非常に薦めたい)の11段階で評価してもらいます。

回答者は、そのスコアに応じて以下の3つのグループに分類されます。- 推奨者 (Promoters) / 9~10点: 企業の熱心なファンであり、ロイヤルティが非常に高い顧客。自ら積極的にポジティブな口コミを広げ、企業の成長に貢献してくれる存在です。

- 中立者 (Passives) / 7~8点: 商品やサービスに一応満足はしているものの、特に強い愛着はなく、競合の魅力的なオファーがあれば簡単に乗り換えてしまう可能性がある顧客層です。

- 批判者 (Detractors) / 0~6点: 何らかの不満を抱えている顧客。リピート購入は期待できず、むしろネガティブな口コミを広めてブランドイメージを損なうリスクがあります。

- 計算式:

NPS®︎のスコアは、以下の式で算出されます。

NPS®︎ = 推奨者の割合(%) – 批判者の割合(%)

スコアは-100から+100の範囲で示されます。 - 特徴と活用法:

NPS®︎の最大の特徴は、単なる「満足度」ではなく、「他者への推奨意向」という未来の行動に繋がる指標である点です。推奨意向は、リピート購入やLTV(顧客生涯価値)と強い相関があるとされており、NPS®︎を継続的に測定・改善していくことは、事業の持続的な成長に直結します。

また、点数評価に加えて「そのスコアをつけた理由をお聞かせください」という自由記述式の質問を組み合わせることで、CXの具体的な課題や改善点を特定するための貴重なインサイトを得ることができます。

CES(顧客努力指標)

CES(Customer Effort Score)は、顧客が「自身の問題を解決するために、どれくらいの労力(手間や時間)を要したか」を測定する指標です。特に、カスタマーサポートの品質評価や、購入手続き、会員登録といったタスクベースの体験評価によく用いられます。

- 測定方法:

CESは、「今回の問題解決にあたり、どの程度のご負担(労力)がかかりましたか?」といった質問に対し、「非常に少なかった」から「非常に多かった」までの5段階や7段階のスケールで回答してもらいます。スコアが低い(=努力が少ない)ほど、良い体験であったと評価されます。 - 特徴と活用法:

CESの背景には、「顧客は、企業に感動させられることよりも、手間なくスムーズに目的を達成できることを望んでいる」という考え方があります。ハーバード・ビジネス・レビューの研究によれば、顧客の労力を減らすことは、満足度を高めること以上に、顧客ロイヤルティ(特に顧客の離反防止)に強く貢献することが示されています。

CESを測定することで、「問い合わせしないと解決策がわからない」「Webサイトのどこに情報があるか見つけにくい」「手続きが複雑で面倒」といった、顧客に不要なストレスを与えているプロセス上の問題点を特定し、改善につなげることができます。顧客にとって「楽で、簡単な」体験をデザインすることが、ロイヤルティ向上の近道となるのです。

CSAT(顧客満足度スコア)

CSAT(Customer Satisfaction Score)は、その名の通り「顧客満足度」を直接的に測定する、最も伝統的でシンプルな指標です。特定の製品やサービス、あるいはインタラクションに対する短期的な評価を把握するのに適しています。

- 測定方法:

CSATは、「今回の〇〇(例:カスタマーサポートの対応、購入された商品)について、どの程度ご満足いただけましたか?」といった質問に対し、「非常に満足」「満足」「普通」「不満」「非常に不満」といった4~5段階の選択肢で回答してもらうのが一般的です。 - 計算式:

一般的に、以下の式で算出されます。

CSAT(%) = (「非常に満足」または「満足」と回答した人の数 ÷ 全回答者数) × 100 - 特徴と活用法:

CSATの利点は、質問内容が直感的でわかりやすく、手軽に実施できる点にあります。購入直後や問い合わせ解決直後など、特定のタッチポイントでの体験をタイムリーに評価し、現場レベルでの迅速な改善アクションにつなげやすいというメリットがあります。

一方で、CSATはあくまでその場限りの感情を捉えるものであり、NPS®︎が示すような長期的なロイヤルティや将来の行動との相関は弱いとされています。また、「満足」の基準が顧客ごとに異なるため、解釈には注意が必要です。NPS®︎やCESを主軸の指標としつつ、それを補完する形で特定の接点の健全性をチェックするためにCSATを用いる、といった使い分けが効果的です。

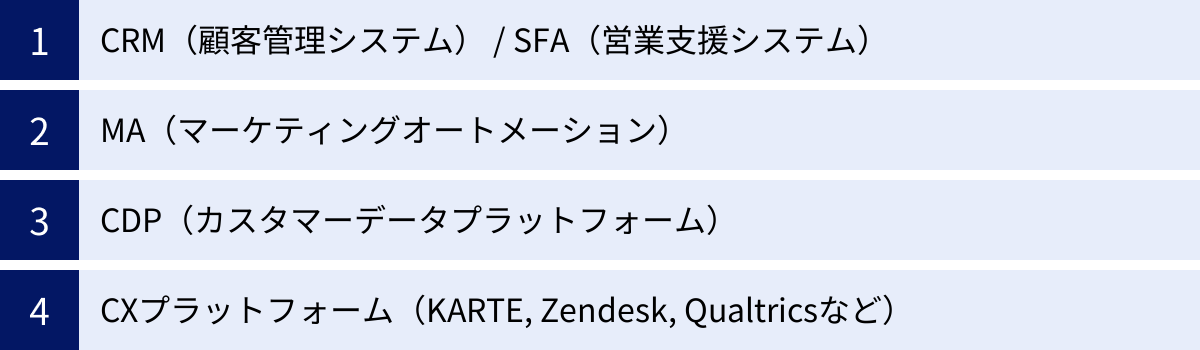

CX向上に役立つツール

CX向上の各ステップを体系的かつ効率的に進める上で、テクノロジーの活用はもはや不可欠です。顧客データの収集・統合・分析から、パーソナライズされたコミュニケーションの実行、効果測定まで、様々なプロセスを支援するツールが存在します。ここでは、CX向上に役立つ代表的なツールを4つのカテゴリーに分けて紹介します。

CRM(顧客管理システム) / SFA(営業支援システム)

- CRM (Customer Relationship Management) / 顧客管理システム:

CRMは、顧客との関係性を管理するための基盤となるシステムです。顧客の氏名、企業名、連絡先といった基本情報に加えて、過去の購買履歴、Webサイトへのアクセス履歴、メールの開封履歴、カスタマーサポートへの問い合わせ内容といった、顧客とのあらゆるやり取りを一元的に記録・管理します。

CXへの貢献:

CRMに蓄積された情報を全社で共有することで、どの部門の担当者でも、その顧客の背景を理解した上で一貫性のある対応が可能になります。例えば、営業担当者が、顧客が最近サポートに問い合わせた内容を把握した上で商談に臨む、といったことが可能になり、より顧客に寄り添ったコミュニケーションを実現します。 - SFA (Sales Force Automation) / 営業支援システム:

SFAは、CRMの中でも特に営業活動の管理・効率化に特化したツールです。案件ごとの進捗状況、商談履歴、営業担当者の活動内容、受注確度などを可視化し、営業プロセス全体の生産性を高めることを目的とします。

CXへの貢献:

SFAに記録された、商談段階での顧客のニーズや課題といった情報は、契約後のカスタマーサクセス活動や製品開発において非常に貴重なインプットとなります。部門間でSFAの情報を連携させることで、より顧客の期待に沿ったCXの提供が可能になります。

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、見込み客(リード)の獲得から育成、そして購買意欲の高いリードの選別まで、マーケティング活動の一連のプロセスを自動化・効率化するツールです。

- 主な機能:

Webサイトを訪れたユーザーの行動をCookieなどを用いて追跡し、「どのページをどれくらい見たか」「どの資料をダウンロードしたか」といった行動履歴を記録します。そして、それらの行動に基づいてユーザーの興味関心度を点数化(スコアリング)し、設定したシナリオに沿って、パーソナライズされたメールを自動配信する、といった機能を持ちます。 - CXへの貢献:

MAを活用することで、顧客一人ひとりの興味関心や検討フェーズに合わせた、最適なタイミングでの情報提供が可能になります。 例えば、価格ページを何度も見ている見込み客には、キャンペーン情報を案内するメールを送る、といったアプローチです。画一的なアプローチではなく、個々の顧客に寄り添ったコミュニケーションを実現することで、特に購買検討段階におけるCXを大きく向上させることができます。

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)

CDP(Customer Data Platform)は、CX時代のデータ活用の核となる、顧客データ基盤です。

- 役割:

Webサイト、実店舗のPOSシステム、スマートフォンアプリ、CRM、MA、広告配信プラットフォームなど、社内外に散在するあらゆる顧客データを収集・統合し、個人単位で名寄せ(同一人物のデータとして紐付けること)するためのプラットフォームです。

CRMが主に氏名などが判明している「既知の顧客」のデータを扱うのに対し、CDPはWebサイトを訪れた匿名のユーザーの行動データ(1st Party Cookie)なども含め、あらゆるデータを統合できる点が大きな特徴です。 - CXへの貢献:

CDPによって構築されたリッチな統合顧客プロファイルは、あらゆるCX向上施策の精度を飛躍的に高めます。例えば、「実店舗で特定の商品を購入した顧客が、後日Webサイトを訪れた際に、その商品の関連アクセサリーをおすすめする」といった、オンラインとオフラインを横断した高度なパーソナライゼーションを実現できます。CDPは、真のオムニチャネルCXを実現するためのエンジンと言えるでしょう。

CXプラットフォーム(KARTE, Zendesk, Qualtricsなど)

上記のツールが特定の機能領域をカバーするのに対し、CXプラットフォームは、顧客体験の測定・分析から改善アクションの実行までを、より統合的に支援するために設計された専用ツール群です。

- KARTE (カルテ):

株式会社プレイドが提供するCXプラットフォームです。Webサイトやアプリを訪れた顧客一人ひとりの行動をリアルタイムに解析し、「誰が」「どこから来て」「何をしているか」を可視化します。その最大の強みは、その瞬間の顧客の状況や感情を捉え、ポップアップやチャット、アンケートといった最適なコミュニケーションを即座に実行できる点にあります。「個客」を深く理解し、サイト内での体験価値を向上させることに特化しています。(参照:株式会社プレイド公式サイト) - Zendesk (ゼンデスク):

Zendesk, Inc.が提供する、カスタマーサービス領域を起点としたCXプラットフォームです。電話、メール、チャット、SNSなど、複数のチャネルからの問い合わせを「チケット」として一元管理し、効率的なサポート業務を実現します。また、FAQサイトの構築やコミュニティフォーラムの機能も備えており、顧客サポート全体の体験品質を高め、顧客とのエンゲージメントを深めることに貢献します。(参照:Zendesk, Inc.公式サイト) - Qualtrics (クアルトリクス):

クアルトリクス合同会社が提供する、エクスペリエンスマネジメント(XM)のリーディングプラットフォームです。NPS®︎やCSAT、CESといったアンケートの作成・配信・分析機能に強みを持ち、顧客体験(CX)だけでなく、従業員体験(EX)、製品体験(PX)、ブランド体験(BX)といった、企業活動におけるあらゆる体験データを収集・分析できます。データに基づいて改善アクションを促す高度な分析機能が特徴で、組織全体で体験品質を向上させるための意思決定を支援します。(参照:クアルトリクス合同会社公式サイト)

これらのツールを自社の課題や目的に合わせて適切に選択・活用することが、CX向上の取り組みを加速させる鍵となります。

まとめ

本記事では、現代ビジネスにおける最重要テーマの一つである「CX(カスタマーエクスペリエンス)」について、その基本的な概念から、UXやCSとの違い、重要視される背景、そして具体的なメリットや実践的な進め方まで、網羅的に解説してきました。

最後に、記事の要点を改めて整理します。

- CXとは、顧客が企業と関わるすべての接点における、機能的・感情的な価値を合わせた総合的な体験であり、UXやCSを包含する長期的かつ広範な概念です。

- 市場のコモディティ化、顧客接点の多様化、サブスクリプションモデルの普及といった背景から、製品の機能や価格ではなく「体験価値」で差別化を図るCXの重要性が急速に高まっています。

- CXを向上させることは、LTVの向上、競合との差別化、ブランドロイヤルティの向上、そして口コミによる新規顧客獲得といった、企業の持続的成長に不可欠な多くのメリットをもたらします。

- 効果的なCX向上は、「①現状把握・分析 → ②目標設定 → ③ペルソナ・ジャーニーマップ作成 → ④施策実行 → ⑤効果測定・改善」という体系的なステップと、PDCAサイクルを継続的に回すことで実現されます。

- データに基づいた顧客理解の深化、各タッチポイントの最適化、顧客に寄り添うサポート体制の構築などが具体的な施策として挙げられ、これらの取り組みを効率化するためには、CRM/CDPやCXプラットフォームといったツールの活用が有効です。

CXの向上は、一朝一夕に成し遂げられる魔法の杖ではありません。それは、特定の部署だけが担うプロジェクトではなく、経営トップのコミットメントのもと、組織全体で顧客中心の文化を醸成し、地道な改善を粘り強く続けていく、終わりのない旅路です。

しかし、その努力は必ずや顧客からの深い信頼と愛着という形で報われ、企業の揺るぎない競争優位性の源泉となるでしょう。この記事が、皆様にとって自社の顧客体験を見つめ直し、CX向上の第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。