ビジネスの世界では、日々変化する市場環境の中で、自社の進むべき方向を正確に見定める必要があります。そのための羅針盤となるのが、数々の「マーケティングフレームワーク」です。中でも、シンプルでありながら本質的な示唆を与えてくれる「3C分析」は、多くの企業で事業戦略やマーケティング戦略を立案する際に活用されている、基本的かつ極めて重要な分析手法です。

この記事では、3C分析の基本から、具体的な分析の進め方、成功させるためのポイント、さらには他のフレームワークとの連携方法まで、網羅的に解説します。3C分析を正しく理解し、実践することで、自社の強みを活かし、市場での競争優位性を確立するための具体的な道筋が見えてくるはずです。新規事業の立ち上げ、既存事業のテコ入れ、マーケティング戦略の見直しなど、あらゆるビジネスシーンで役立つ知見を提供します。

目次

3C分析とは

3C分析とは、自社の事業を取り巻く環境を「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」という3つの視点から分析し、事業の成功要因(KSF:Key Success Factor)を導き出すためのマーケティングフレームワークです。経営コンサルタントとして世界的に著名な大前研一氏が、その著書『The Mind of the Strategist』の中で提唱したことで広く知られるようになりました。

この3つの「C」は、企業が事業活動を行う上で考慮すべき最も基本的な要素です。

- 市場・顧客(Customer): 自分たちが事業を展開する市場はどのような状況で、そこにいる顧客は何を求めているのか?

- 競合(Competitor): その市場にはどのような競合が存在し、どのような戦略で動いているのか?

- 自社(Company): それらを踏まえた上で、自社にはどのような強みや弱みがあるのか?

これら3つの要素を抜け漏れなく、かつ客観的に分析することで、自社が「戦うべき場所」と「勝ち方」を明確にできます。つまり、3C分析は、戦略立案の土台となる「現状認識」を正確に行うための思考の枠組みと言えます。

なぜ今、この3C分析が重要視されるのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境の複雑化と変化の速さがあります。インターネットの普及により、顧客は膨大な情報にアクセスできるようになり、そのニーズは多様化・個別化の一途をたどっています。また、グローバル化やテクノロジーの進化は、これまで想定していなかったような新たな競合の出現を促し、競争はますます激化しています。

このような先行き不透明な時代において、経営者やマーケターが自身の経験や勘だけに頼って意思決定を行うことは、非常に大きなリスクを伴います。3C分析というフレームワークを用いることで、複雑な環境を構造的に整理し、データに基づいた客観的な判断を下すことが可能になります。

3C分析は、マーケティングの環境分析において、「ミクロ環境分析」に位置づけられます。ミクロ環境とは、自社の努力である程度コントロールが可能な、比較的近い範囲の環境を指します。一方で、政治・経済の動向や社会・文化の変化、技術革新といった、自社ではコントロールが難しいより大きな環境は「マクロ環境」と呼ばれ、これらを分析するフレームワークとしては「PEST分析」などが知られています。効果的な戦略を立てるためには、マクロな視点とミクロな視点の両方から環境を捉えることが重要です。

例えば、あなたが新たにオーガニック食品のオンラインストアを立ち上げようと考えているとします。この時、3C分析の考え方を当てはめると、思考が整理されやすくなります。

- 市場・顧客 (Customer): 健康志向の高まりでオーガニック食品市場は伸びているか? 顧客は価格、品質、品揃え、安全性、生産者のストーリーなど、何を重視しているのか?

- 競合 (Competitor): 大手のスーパーマーケットや専門のオンラインストアなど、どのような競合がいるか? それぞれの価格帯や強みは何か?

- 自社 (Company): 自社で独自のルートで仕入れられる希少な野菜はあるか? 食材の魅力を伝えるコンテンツ作成能力は高いか? 資金はどれくらいあるか?

このように3つの視点から情報を集め、分析することで、「市場は伸びているが、大手との価格競争は厳しい。しかし、顧客は生産者の顔が見える安心感を求めている層も多い。自社には特定の農家との強固なネットワークという強みがある。ならば、単なる安売りではなく、生産者のストーリーを丁寧に伝えることで付加価値を高め、特定の顧客層にアプローチしよう」といった、戦略の方向性(KSF)が見えてくるのです。

「3C分析は古くさいフレームワークではないか?」という声を聞くこともありますが、それは誤解です。3C分析が提示する「市場・顧客」「競合」「自社」という3つの視点は、時代を問わずあらゆる事業活動の根幹をなす普遍的な要素です。むしろ、変化の激しい現代だからこそ、この基本に立ち返り、自社の立ち位置を定期的に確認することの重要性は増していると言えるでしょう。重要なのは、フレームワークそのものの新旧ではなく、それをいかに現代の環境に合わせて使いこなし、深い洞察を得られるかという点にあります。

3C分析を構成する3つの要素

3C分析の核心は、その名の通り「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」という3つの要素の分析にあります。これらの要素をそれぞれ深く、かつ相互の関連性を意識しながら分析することで、戦略立案に必要な土台が築かれます。ここでは、各要素で具体的に何を分析すべきかを詳しく見ていきましょう。

市場・顧客(Customer)

3C分析の出発点であり、最も重要な要素が「市場・顧客(Customer)」の分析です。なぜなら、あらゆるビジネスは顧客のニーズを満たすことによってのみ成立するからです。顧客が何を求め、市場がどのように変化しているのかを理解せずして、有効な戦略は立てられません。この分析は、大きく「マクロな市場分析」と「ミクロな顧客分析」の2つの側面からアプローチします。

1. マクロな市場分析

ここでは、事業を取り巻く市場全体の規模や構造、将来性を把握します。具体的な分析項目は以下の通りです。

- 市場規模と推移: ターゲットとする市場の大きさはどれくらいか(金額、数量など)。過去から現在にかけて、市場は拡大しているのか、縮小しているのか、それとも横ばいか。公的機関が発表する統計データ(例:経済産業省の商業動態統計)や、民間の調査会社が発行する業界レポートなどが情報源となります。

- 市場の成長性: 今後、その市場は成長が見込めるか。市場のライフサイクル(導入期、成長期、成熟期、衰退期)のどの段階にあるのかを評価します。成長期であれば新規参入のチャンスが大きく、成熟期や衰退期であれば、シェア争いや新たな価値提供が求められます。

- 市場構造と変化の要因: 市場に影響を与える外部要因は何か。これには、法律の改正や規制緩和(政治的要因)、景気の動向(経済的要因)、ライフスタイルの変化や人口動態(社会的要因)、新しい技術の登場(技術的要因)などが含まれます。これらのマクロ環境の変化が、市場にどのような影響を与えているのか、あるいは与えうるのかを分析します。(この分析にはPEST分析が役立ちます)

2. ミクロな顧客分析

市場という大きな器の中身である、個々の顧客に焦点を当てて分析します。

- 顧客ニーズの把握: 顧客は、どのような課題や欲求(ニーズ)を抱えているのか。そのニーズは、言葉にされている「顕在ニーズ」だけでなく、本人も気づいていない「潜在ニーズ」まで掘り下げて理解することが重要です。例えば、「ドリルが欲しい」という顧客の顕在ニーズの裏には、「壁に穴を開けたい」という本質的なニーズがあり、さらにその奥には「絵を飾って快適な空間で暮らしたい」という潜在的な欲求が隠れているかもしれません。

- 購買行動プロセスの分析: 顧客は、商品を認知し(Attention)、興味を持ち(Interest)、欲求を感じ(Desire)、記憶し(Memory)、最終的に購入に至る(Action)まで、どのようなプロセスをたどるのか(AIDMAモデルなど)。各段階で、どのような情報源(テレビCM、口コミサイト、SNS、店頭など)に接触し、何が購入の決め手(KBF:Key Buying Factor)となっているのかを分析します。

- 顧客セグメンテーションとターゲティング: 市場にいる顧客は、決して一枚岩ではありません。年齢、性別、居住地といったデモグラフィック(人口動態的)な属性や、ライフスタイル、価値観、趣味嗜好といったサイコグラフィック(心理的)な属性によって、いくつかのグループ(セグメント)に分類できます。そして、その中から自社が最も価値を提供できるセグメントはどこかを見極め、ターゲットとして設定します。

これらの情報を得るための具体的な手法としては、アンケート調査、顧客への直接インタビュー、Webサイトのアクセス解析、ソーシャルリスニング(SNS上の声の収集・分析)、公的な統計データの参照など、多岐にわたります。

【具体例:架空のフィットネスジム】

- 市場分析: 健康志向の高まりを受け、フィットネス市場全体は拡大傾向。特に、24時間営業のジムや、特定の目的に特化したパーソナルジムが増加している。

- 顧客分析: 顧客は「ダイエット」「筋力アップ」といった従来のニーズに加え、「ストレス解消」「運動習慣の維持」といった新たなニーズも持つ。購買決定要因としては、「通いやすさ(立地)」「料金」に加え、「トレーナーの質」「施設の清潔感」「他の利用者とのコミュニティ」なども重視される傾向にある。

競合(Competitor)

市場と顧客を理解したら、次に分析するのが「競合(Competitor)」です。市場というリングの上で、同じ顧客を奪い合っている競合他社がどのような存在なのかを正確に把握しなければ、自社の取るべき戦略は見えてきません。競合分析の目的は、競合の強み・弱みを理解し、自社の相対的なポジションを明確にすることにあります。

競合分析では、単に「A社は売上が高い」といった結果を見るだけでなく、「なぜA社は売上が高いのか?」という要因まで深掘りすることが重要です。

- 競合の特定: 競合は誰か。製品やサービスが直接的に競合する「直接競合」だけでなく、顧客の同じニーズを異なる方法で満たす「間接競合」も視野に入れる必要があります。例えば、コーヒーショップにとっての直接競合は他のコーヒーショップですが、コンビニのセルフコーヒーや、コワーキングスペースなども「休憩する場所」「集中して作業する場所」というニーズを満たす間接競合になり得ます。

- 競合のビジネス成果の分析: 競合の売上高、利益率、市場シェア、顧客数などの「結果」に関するデータを収集します。企業の公式サイトで公開されているIR情報(投資家向け情報)や、業界新聞、調査会社のレポートなどが参考になります。これにより、競合の事業規模や市場での影響力を把握できます。

- 競合の戦略・リソースの分析(成功要因の分析): なぜ競合はその成果を出せているのか、その「要因」を分析します。

- 製品・サービス: 競合の製品・サービスの品質、機能、デザイン、ラインナップ、価格設定はどうか。

- マーケティング戦略: どのようなプロモーション活動(広告、SNS運用、キャンペーン)を行っているか。どのような販売チャネル(直販、代理店、オンライン)を活用しているか。

- 経営資源: 競合はどのような技術、ブランド力、人材、資金力、顧客基盤を持っているか。

- 強みと弱み: 上記の分析から、競合の強みと弱みは何かを抽出します。

これらの情報は、競合のWebサイトやプレスリリース、製品・サービスを実際に利用してみる(ミステリーショッピング)、展示会への参加、業界関係者からのヒアリングなどを通じて収集します。

【具体例:架空のフィットネスジム】

- 直接競合: 駅前の大手24時間ジムA社、近隣の地域密着型ジムB社。

- 間接競合: 市が運営する体育館のトレーニング室、オンラインフィットネスサービス、ヨガスタジオ。

- 競合A社の分析:

- 結果: エリア内でのシェアNo.1。

- 要因(強み): 低価格、24時間営業という利便性、豊富なマシン。

- 要因(弱み): スタッフが常駐しておらず、初心者へのサポートが手薄。清掃が行き届いていないという口コミも。

- 競合B社の分析:

- 結果: シェアは低いが、長年の固定客が多い。

- 要因(強み): ベテラントレーナーによる丁寧な指導。アットホームな雰囲気。

- 要因(弱み): 施設が古い。営業時間が短い。

自社(Company)

市場・顧客(Customer)と競合(Competitor)という2つの外部環境を分析した上で、最後に「自社(Company)」の内部環境に目を向けます。ここでの目的は、外部環境との比較の中で、自社の強みと弱みを客観的に評価し、活用できる経営資源を洗い出すことです。自社のことを一番よく知っているつもりでも、思い込みや希望的観測が入り込みやすい部分でもあるため、意識して客観的な視点を持つことが求められます。

自社分析では、以下のような項目を評価します。

- 現状の事業成果: 自社の売上高、利益、市場シェア、ブランド認知度、顧客満足度などの現状を定量的に把握します。これは、戦略の成果を測る上での基準点となります。

- 経営資源(リソース):

- ヒト: 従業員のスキル、ノウハウ、組織文化、リーダーシップ。

- モノ: 製品の製造技術、特許、設備、立地。

- カネ: 資金力、投資余力、コスト構造。

- 情報: 顧客データ、独自の情報網、ブランドイメージ。

- 自社の強み(Strength)と弱み(Weakness): 上記の分析と、先の市場・競合分析の結果を照らし合わせ、「市場・顧客に求められており、かつ競合よりも優れている点」を「強み」として、「市場・顧客から求められているのに、競合よりも劣っている点」を「弱み」として特定します。このプロセスは、後述するSWOT分析と密接に関連します。

- 真の強みとは: 自社の強みを評価する際には、それが「持続的な競争優位性」に繋がるものかを冷静に見極める必要があります。VRIO分析というフレームワークは、その資源が「経済的価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣困難性(Imitability)」「組織(Organization)」の観点から優れているかを評価するのに役立ちます。

自社分析は、社内の様々な部署(営業、開発、マーケティング、財務など)からのヒアリングや、財務諸表の分析、従業員満足度調査、顧客アンケートなどを通じて行います。

【具体例:架空のフィットネスジム】

- 現状: オープンしたばかりで知名度・会員数ともに低い。

- 経営資源: 最新のトレーニングマシンを導入済み。理学療法士の資格を持つ優秀なトレーナーが1名在籍。自己資金は潤沢ではない。

- 強み: トレーナーの専門性が高く、怪我のリスク管理やリハビリ目的のトレーニング指導が可能。施設の清潔さには自信がある。

- 弱み: 認知度が低い。価格帯は競合A社より高い。トレーナーが1名しかおらず、対応できる人数に限りがある。

これら3つのCを分析することで、初めて戦略的な示唆が得られます。この例で言えば、「低価格・利便性を求めるマス層は競合A社が押さえている。しかし、専門的な指導を求める層や、安全・清潔な環境を重視する層には未開拓のニーズがある。自社の強みである『専門性の高いトレーナー』を活かし、このニッチな市場をターゲットにすれば勝機があるのではないか」という仮説、すなわちKSF(重要成功要因)の発見へと繋がっていくのです。

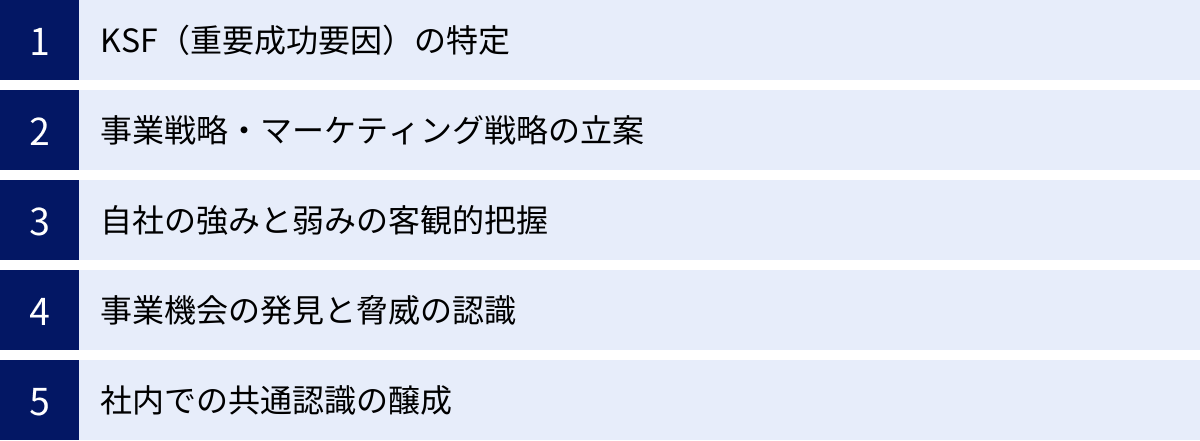

3C分析の目的

3C分析は、単に3つの要素の情報を集めること自体が目的ではありません。その先にある、事業を成功に導くための具体的な戦略を立案することが最終的なゴールです。では、3C分析は具体的にどのような目的を達成するために行われるのでしょうか。ここでは、その主要な目的を5つの観点から深掘りします。

1. KSF(重要成功要因)の特定

3C分析における最大の目的は、自社が事業を展開する市場において成功するための鍵となる要因、すなわちKSF(Key Success Factor)を特定することです。KSFとは、「これを押さえれば、顧客に選ばれ、競合に勝てる」という、事業成功の勘所とも言える要素です。

KSFは、3つのCの分析結果を重ね合わせることで導き出されます。具体的には、

- 市場・顧客(Customer)が価値を感じ、求めていること。

- なおかつ、競合(Competitor)が提供できていない、あるいは苦手としていること。

- そして、自社(Company)がその強みを活かして提供できること。

この3つの円が重なる部分こそが、自社が集中すべきKSFの領域です。例えば、ある市場で顧客が「手厚いアフターサポート」を強く求めている(Customer)にもかかわらず、主要な競合他社は製品販売後のフォローが手薄である(Competitor)とします。もし自社に、顧客対応が得意な人材が豊富にいる(Company)ならば、「手厚いアフターサポートの提供」がKSFとなり得ます。このKSFを軸に事業活動を設計することで、競争優位性を築くことができるのです。

2. 事業戦略・マーケティング戦略の立案

KSFが特定できれば、それを実現するための具体的な戦略を立てる段階に移ります。3C分析は、この戦略立案の土台となる情報を提供します。

- 事業戦略レベル: 「どの市場で戦うか(事業ドメインの決定)」「どのような価値を提供して競争優位を築くか(競争戦略の策定)」といった、全社的な方向性を決定します。例えば、「成長しているシニア向け市場に参入し、使いやすさを追求した製品で差別化を図る」といった戦略です。

- マーケティング戦略レベル: 事業戦略に基づき、「誰に(Targeting)」「どのような価値を(Positioning)」提供するかを明確にし、それを実現するための具体的な施策(4P:Product, Price, Place, Promotion)を計画します。3C分析の結果は、ターゲット顧客の選定や、自社の強みを反映した製品開発、競合を意識した価格設定、効果的なプロモーションチャネルの選択など、あらゆる意思決定の根拠となります。

3. 自社の強みと弱みの客観的把握

多くの企業は、自社の強みや弱みについて、ある程度の自己認識を持っています。しかし、その認識は社内だけの閉じた視点によるもので、独りよがりな思い込みになっているケースも少なくありません。

3C分析は、市場・顧客という「評価者」と、競合という「比較対象」を分析のフレームに組み込むことで、自社の強み・弱みを外部の視点から客観的に捉え直すことを可能にします。自社が「強み」だと思っている技術も、市場が求めていなければ価値を生みません。また、競合がそれ以上の技術を持っていれば、それは相対的に「弱み」となってしまいます。このように、外部環境との比較を通じて初めて、自社の持つリソースが本当に「競争優位性」に繋がるのかを冷静に評価できるのです。

4. 事業機会の発見と脅威の認識

ビジネス環境は常に変化しています。3C分析を定期的に行うことで、こうした変化の中に潜むビジネスチャンスやリスクを早期に捉えることができます。

- 事業機会(Opportunity)の発見:

- 市場・顧客分析から: 新たな顧客ニーズの出現(例:コロナ禍における在宅フィットネス需要)、ライフスタイルの変化、法規制の緩和などが、新しい商品・サービス開発や新規市場参入の機会となり得ます。

- 競合分析から: 競合がカバーしきれていないニッチな市場の発見、競合の弱点や撤退などが、自社が攻め込むべきチャンスを示唆してくれます。

- 脅威(Threat)の認識:

- 市場・顧客分析から: 市場の縮小、顧客ニーズの消滅、代替技術の登場などが、事業の存続を脅かすリスクとなります。

- 競合分析から: 強力な新規参入者の出現、競合による価格競争の激化、競合の新技術開発などが、自社のシェアや収益性を脅かす要因です。

これらの機会と脅威を早期に認識し、備えることで、企業は変化に強いしなやかな経営を実現できます。

5. 社内での共通認識の醸成

大規模な組織になるほど、部署ごとに持っている情報や問題意識が異なり、全社的な戦略の方向性について意見がまとまりにくいことがあります。営業部門は「価格を下げてほしい」と言い、開発部門は「もっと高機能な製品を作りたい」と言う、といった具合です。

3C分析は、客観的なデータや事実に基づいて議論を行うための共通言語として機能します。「市場では低価格志向が強まっている(Customer)」「しかし、競合A社は既に圧倒的な低価格を実現しており、価格競争は得策ではない(Competitor)」「我々の強みは技術力であり、付加価値で勝負すべきだ(Company)」といったように、3つの視点から現状を共有することで、なぜその戦略を取るべきなのかというロジックが明確になり、部署間の壁を越えたコンセンサス形成を促進します。これにより、組織全体が同じ目標に向かって力を合わせることが可能になるのです。

3C分析のメリット・デメリット

3C分析は非常に強力なフレームワークですが、万能ではありません。その特性を正しく理解し、メリットを最大限に活かしつつ、デメリットを補う工夫をすることが成功の鍵となります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| フレームワークがシンプルで分かりやすい | 分析の視点が固定的になりがち |

| 外部・内部環境を網羅的に分析できる | 情報収集に時間とコストがかかる |

| KSF(重要成功要因)を特定しやすい | 分析者の主観が入りやすい |

| 客観的なデータに基づいた意思決定を促進する | 未来予測には限界がある |

| 他のフレームワークとの親和性が高い | KSFの特定が困難な場合がある |

3C分析のメリット

1. シンプルで分かりやすい

3C分析の最大のメリットは、その構造のシンプルさです。「市場・顧客」「競合」「自社」という3つの要素に絞られているため、マーケティングの専門家でなくても直感的に理解しやすく、すぐに実践に移すことができます。複雑なフレームワークにありがちな「使い方を学ぶだけで一苦労」ということがなく、チームメンバー全員が同じ土俵で議論を始めることができるのは大きな利点です。

2. 外部・内部環境を網羅的に分析できる

シンプルでありながら、事業戦略を立案する上で考慮すべき主要な環境要因をバランスよくカバーしています。「市場・顧客」「競合」という外部環境と、「自社」という内部環境の両方に目を向けることで、自社を取り巻く状況を立体的に捉えることができます。外部環境の変化という「機会」や「脅威」と、内部環境である自社の「強み」や「弱み」を掛け合わせて考えることで、より実現可能性の高い戦略を導き出すことが可能です。

3. KSF(重要成功要因)が明確になる

3C分析は、最終的にKSFを特定することを目的として設計されています。3つの要素を個別に分析するだけでなく、それらを統合して「市場が求め、競合ができず、自社ができることは何か」を突き詰めていくプロセスは、戦略の焦点を絞り込み、リソースをどこに集中すべきかを明確にする上で非常に効果的です。漠然とした状況分析から、具体的なアクションに繋がる「勝ち筋」を見つけ出すための道筋を示してくれます。

4. 客観的なデータに基づいた意思決定を促進する

「きっとこうだろう」「こうあるべきだ」といった経験や勘、希望的観測に頼った意思決定は、大きな失敗を招くリスクがあります。3C分析は、それぞれの要素について事実やデータに基づいて分析を進めることを前提としています。このプロセスを経ることで、主観や思い込みを排し、客観的な根拠に基づいた冷静な判断を下す文化を組織に根付かせることができます。

5. 他のフレームワークと組み合わせやすい

3C分析は、他の多くのマーケティングフレームワークと親和性が高いという特徴があります。例えば、マクロ環境を分析する「PEST分析」の結果を3Cの「市場・顧客」分析に活かしたり、3C分析の結果を「SWOT分析」で整理したり、導き出した戦略を「4P分析」で具体的な施策に落とし込んだりと、様々なフレームワークと連携させることで、分析をより多角的で深いものにすることが可能です。

3C分析のデメリット

1. 分析の視点が固定的になりがち

3Cというフレームワークに囚われすぎると、かえって視野が狭くなってしまう危険性があります。例えば、「サプライヤー(供給業者)」や「流通チャネル」といった、3Cには含まれない利害関係者の影響を見落としてしまう可能性があります。また、分析時点での「静的なスナップショット」になりがちで、環境がどのように変化していくかというダイナミックな視点が欠けやすい点も指摘されます。このデメリットを補うためには、後述する5フォース分析やPEST分析などを併用し、より広い視点を持つことが有効です。

2. 情報収集に時間とコストがかかる

精度の高い3C分析を行うには、質の高い情報が不可欠です。特に「市場・顧客」や「競合」に関する外部環境のデータは、自社内には存在しないため、市場調査会社に調査を依頼したり、高価な業界レポートを購入したりする必要が生じる場合があります。アンケート調査やインタビューを実施するにも、相応の時間と人的リソースが必要です。十分なリソースを確保できない場合、分析が表面的なものに留まってしまうリスクがあります。

3. 分析者の主観が入りやすい

客観的なデータに基づいて分析を進めることが理想ですが、現実には、収集したデータをどのように解釈し、何が重要だと判断するかという点において、分析者の主観が入り込む余地が多分にあります。特に、「自社の強み」を過大評価したり、「競合の脅威」を過小評価したりといったバイアスがかかりやすい傾向があります。この問題を避けるためには、複数人で分析を行い、多様な視点から意見を出し合うことが重要です。

4. 未来予測が難しい

3C分析は、あくまで「現時点」の状況を分析するためのツールです。市場の将来性や技術革新のスピードなど、未来に関する不確実性の高い要素を正確に予測することは困難です。特に、破壊的なイノベーションが起こりうる業界では、過去のデータや現在の競合分析だけでは、未来の脅威を見通せない可能性があります。シナリオプランニングなど、未来の不確実性を考慮した別の手法と組み合わせることが望ましいでしょう。

5. KSFの特定が困難な場合がある

市場が非常に複雑で競合が多数存在するような成熟市場では、「これをやれば必ず勝てる」という明確なKSFを一つに絞り込むことが難しい場合があります。複数の要因が複雑に絡み合っているため、分析結果から導き出されるKSFが平凡なものになったり、複数の戦略オプションが考えられてしまい、かえって意思決定が困難になったりするケースもあります。このような場合は、完璧なKSFを求めるのではなく、いくつかの有望な仮説を立て、スピーディーに検証していくアプローチが求められます。

3C分析のやり方【5ステップ】

3C分析を効果的に進めるためには、体系的な手順を踏むことが重要です。ここでは、具体的なアクションに繋がる分析を行うための5つのステップを、詳細な解説とともに紹介します。

① STEP1:分析のゴールを設定する

何よりもまず、「何のために3C分析を行うのか」というゴールを明確に設定します。分析そのものが目的化してしまう「分析のための分析」に陥るのを防ぐための、最も重要なステップです。ゴールが曖昧なままでは、どのような情報を、どの程度の深さまで集めればよいのかが定まらず、時間と労力を無駄にしてしまいます。

ゴールは、自社が直面している課題や目指す姿に応じて、具体的に設定します。

- 新規事業・新商品開発: 「新たに参入を検討している〇〇市場の可能性を評価し、参入戦略の方向性を定める」

- 既存事業の売上向上: 「売上が低迷している主力商品Aのテコ入れ策を立案するため、現状の課題を特定する」

- マーケティング戦略の見直し: 「来年度のマーケティング予算を効果的に配分するため、ターゲット顧客とコミュニケーション戦略を再定義する」

- 中期経営計画の策定: 「3年後の自社のありたい姿を実現するための、事業ポートフォリオ戦略を検討する」

このようにゴールを具体化することで、後続の分析ステップで「この情報はゴール達成に必要か?」という判断基準を持つことができ、分析の焦点を絞り込めます。このゴール設定は、個人で行うのではなく、プロジェクトに関わるメンバー全員で共有し、合意形成を図っておくことが不可欠です。

② STEP2:市場・顧客(Customer)を分析する

ゴールを設定したら、分析の出発点である「市場・顧客」の分析に着手します。このステップは、さらにマクロな視点とミクロな視点に分けて進めると効果的です。

市場の規模や成長性を調べる

まず、自社が事業を展開する、あるいは参入を検討している市場全体を俯瞰します。

- 情報収集:

- 公的統計: 総務省統計局の「国勢調査」や「経済センサス」、経済産業省の「工業統計調査」や「商業動態統計」など、信頼性の高い公的データは市場規模を把握する上で基本となります。

- 業界団体・調査会社のレポート: 各業界団体が発表するデータや、民間のリサーチ会社が発行する市場調査レポートは、より専門的で詳細な情報を提供してくれます。

- ニュース・プレスリリース: 業界専門誌や新聞、企業のプレスリリースなどから、市場の最新動向やトレンドを掴みます。

- 分析の視点:

- 市場規模(現在): 市場全体の売上高や販売数量はどれくらいか。

- 市場の推移(過去): 過去5年間、市場は拡大してきたか、縮小してきたか。その変化率はどの程度か。

- 市場の成長性(未来): 今後、この市場はどの程度成長すると予測されているか。その成長を牽引する要因(例:技術革新、法改正)は何か。

- マクロ環境(PEST): 政治・経済・社会・技術の観点から、市場に影響を与えている、あるいは今後与えうる大きな変化はないか。

これらの分析を通じて、「そもそもこの市場は、自社がリソースを投下するに値する魅力的な市場なのか?」を判断します。

顧客のニーズや購買行動を分析する

次に、市場を構成する個々の「顧客」に焦点を当て、そのインサイトを深く掘り下げます。

- 情報収集:

- 定量調査: Webアンケートなどを実施し、顧客層(年齢、性別、職業など)、ニーズの優先順位、満足度などを数値データとして収集します。

- 定性調査: 顧客へのデプスインタビューやグループインタビューを行い、「なぜそう思うのか」「どのような状況でそう感じるのか」といった、数値では表せない背景や感情を理解します。

- 行動データ分析: 自社サイトのアクセスログ解析、購買データ分析、SNS上での口コミ(ソーシャルリスニング)などから、顧客のリアルな行動や本音を把握します。

- 分析の視点:

- 顧客は誰か(セグメンテーション): 顧客をどのような切り口(例:ニーズ、価値観、購買行動)でグループ分けできるか。

- 何を求めているか(ニーズ): 顧客が解決したい課題や満たしたい欲求は何か。機能的な価値だけでなく、情緒的な価値(安心感、自己表現など)も探ります。

- なぜ買うのか(KBF): 多くの選択肢の中から、特定の商品・サービスを選ぶ決め手(Key Buying Factor)は何か。価格、品質、ブランド、利便性、デザインなど、その優先順位を明らかにします。

- どのように買うのか(購買プロセス): 商品を知ってから購入に至るまで、どのような情報源に触れ、どのようなステップを踏むのか。

この分析により、「誰に、どのような価値を提供すれば喜ばれるのか」という、マーケティング戦略の核となる部分を明確にします。

③ STEP3:競合(Competitor)を分析する

市場と顧客を理解したら、次に同じ顧客を狙う「競合」の分析に移ります。

競合の数やシェアを調べる

まずは、競合環境の全体像を把握します。

- 競合の特定:

- 直接競合: 自社とほぼ同じ製品・サービスを提供している企業。

- 間接競合: 異なる製品・サービスだが、顧客の同じニーズを満たしている企業。

- 新規参入の可能性: 今後、競合となりうる異業種の企業やスタートアップは存在するか。

- 市場構造の把握:

- 業界の寡占度はどの程度か(数社による寡占市場か、多数の企業が乱立する競争市場か)。

- 各競合企業の市場シェアや業界内でのポジションはどうか。

これにより、自社が直面する競争の激しさや性質を理解します。

競合の製品・サービスや戦略を分析する

次に、主要な競合企業を数社ピックアップし、その「結果」と「要因」を深掘りします。

- 情報収集: 競合のWebサイト、IR情報、製品カタログ、プレスリリース、メディア掲載記事、SNSアカウントなどを徹底的に調査します。可能であれば、実際に競合の製品・サービスを利用してみることも有効です。

- 分析の視点(結果): 競合の売上高、利益率、成長率、顧客数などの業績はどうか。

- 分析の視点(要因): なぜその業績を上げられているのか?

- 製品(Product): 品質、機能、価格、デザイン、ブランドイメージはどうか。

- 販路(Place): どのようなチャネル(店舗、ECサイト、代理店)で販売しているか。

- 販促(Promotion): どのような広告宣伝、広報、営業活動を行っているか。

- 経営資源: どのような技術、特許、人材、顧客基盤を持っているか。

これらの分析を通じて、「競合の強みは何か、弱みは何か」「自社が差別化できるポイントはどこか」という示唆を得ます。

④ STEP4:自社(Company)を分析する

外部環境(市場・顧客、競合)の分析を踏まえ、いよいよ「自社」の内部環境を評価します。ここでのポイントは、あくまで外部環境との比較の中で、自社の立ち位置を客観的に見ることです。

自社の現状やリソースを評価する

まずは、自社の現状を定量・定性の両面から整理します。

- 定量的評価: 売上高、利益率、市場シェア、顧客単価、リピート率、ブランド認知度などの数値を把握します。

- 定性的評価:

- 技術・製品: 独自技術、特許、ノウハウ、製品開発力。

- マーケティング・営業: ブランド力、顧客との関係性、販売網、プロモーション能力。

- 組織・人材: 組織文化、従業員のスキルやモチベーション、意思決定のスピード。

- 財務: 資金力、コスト構造。

自社の強み・弱みを客観的に把握する

次に、STEP2、3の分析結果と照らし合わせ、自社の強みと弱みを抽出します。

- 強み(Strength): 市場・顧客に求められており、かつ競合よりも優れている点。(例:競合にはない独自の技術、顧客からの高い信頼)

- 弱み(Weakness): 市場・顧客からは求められているが、競合よりも劣っている点。または、事業活動の足かせとなっている点。(例:低いブランド認知度、非効率な生産体制)

この時、フレームワーク「VRIO分析」を用いると、その強みがどの程度の競争優位性を持つのか(一過的か、持続的か)を評価するのに役立ちます。

⑤ STEP5:分析結果からKSF(重要成功要因)を特定する

最後のステップは、これまでの分析結果をすべて統合し、戦略の核となるKSF(重要成功要因)を導き出すことです。

- 3つのCの統合:

- 市場・顧客(Customer)は、何を最も重要視しているか?(ニーズ、KBF)

- そのニーズに対して、競合(Competitor)は十分に応えられているか? 競合の弱点はどこにあるか?

- その競合の弱点を突き、市場・顧客のニーズに応えるために、自社(Company)の強みをどのように活かせるか?

この問いの答えこそが、自社が目指すべきKSFです。KSFは、「〇〇という顧客セグメントに対し、△△という価値を提供することで、競合□□との差別化を図る」といった形で、具体的かつ明確な言葉で定義することが重要です。

例えば、前述のフィットネスジムの例では、「健康意識は高いが、マシンの使い方が分からずジム通いをためらっている初心者層(Customer)に対し、大手24時間ジムは十分なサポートを提供できていない(Competitor)。そこで、理学療法士の資格を持つトレーナーという自社の強み(Company)を活かし、『初心者でも安心して始められる、個別指導付きのフィットネスプログラム』を提供すること」がKSFとなります。

このKSFが特定できて初めて、「では、そのプログラムをどのように作り、いくらで、どうやって伝えていくか」という具体的な戦略・戦術の検討に進むことができるのです。

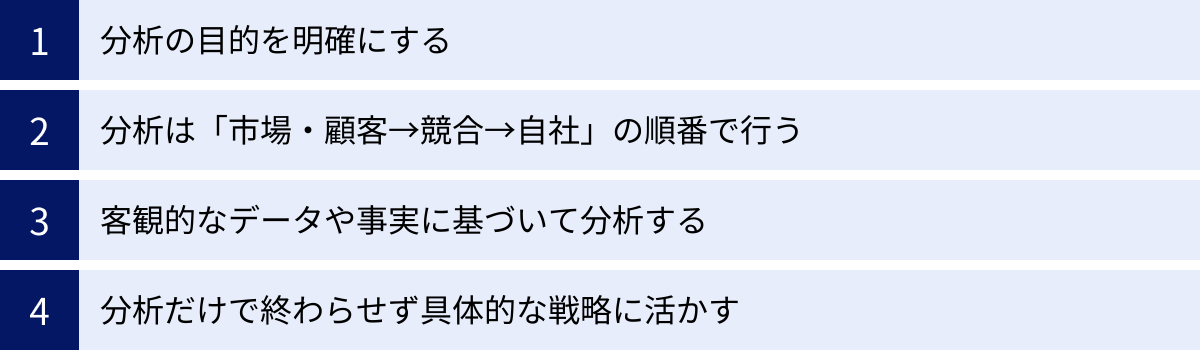

3C分析を成功させるための4つのポイント

3C分析は強力なツールですが、ただ手順通りに進めるだけでは、表面的な情報整理に終わってしまうことがあります。分析から真に価値ある洞察を引き出し、ビジネスの成功に繋げるためには、いくつかの重要な心構えが必要です。ここでは、3C分析を成功させるための4つのポイントを解説します。

① 分析の目的を明確にする

これは「やり方」のSTEP1でも触れましたが、その重要性から改めて強調します。3C分析に着手する前に、「この分析によって何を明らかにしたいのか」「どのような意思決定に役立てたいのか」という目的を、関係者全員で共有し、合意しておくことが不可欠です。

目的が曖昧なまま分析を始めると、次のような失敗に陥りがちです。

- 情報の洪水に溺れる: 何が重要で何が不要な情報かの判断基準がないため、手当たり次第に情報を集めてしまい、収拾がつかなくなる。

- 分析が目的化する: きれいな分析レポートを作成することがゴールになってしまい、そこから具体的なアクションプランが生まれない。

- 議論が発散する: 関係者それぞれが異なる問題意識を持っているため、議論の方向性が定まらず、結論に至らない。

例えば、「新規サービスの立ち上げ」が目的であれば、市場の潜在規模や未充足ニーズの探索に重点を置くべきです。一方、「既存事業のシェア奪還」が目的であれば、競合の戦略や弱点の分析に、より多くのリソースを割く必要があります。

成功する3C分析は、常に明確な「問い」から始まります。最初にこの「問い」をシャープに設定することが、分析全体の質を左右するのです。

② 分析は「市場・顧客→競合→自社」の順番で行う

3C分析を進める順番には、実は重要な意味があります。原則として、必ず「市場・顧客(Customer) → 競合(Competitor) → 自社(Company)」の順番で分析を進めるようにしましょう。

なぜこの順番が重要なのでしょうか。

- 市場・顧客(Customer)から始める理由: ビジネスの成否は、最終的に顧客に選ばれるかどうかで決まります。顧客のニーズや市場の動向こそが、すべての戦略の出発点であり、判断の拠り所となるべきです。もし自社や競合の分析から始めてしまうと、「自社の製品をどう売るか」「競合にどう勝つか」という内向きでプロダクトアウト的な発想に陥りやすくなります。顧客という「土台」を最初にしっかりと固めることで、顧客不在の独りよがりな戦略になるのを防ぎます。

- 次に競合(Competitor)を分析する理由: 市場と顧客を理解した上で、次にその市場で同じ顧客を狙っている競合他社の動向を分析します。これにより、市場における競争環境や、顧客のニーズに対して競合がどの程度応えられているのか(あるいは、応えられていないのか)が明らかになります。競合は、自社の立ち位置を決めるための「比較対象」であり、「鏡」の役割を果たします。

- 最後に自社(Company)を分析する理由: 市場・顧客という「土台」と、競合という「比較対象」があって初めて、自社の強みと弱みを客観的に評価することができます。自社が持つ技術やリソースも、市場に求められ、かつ競合に対して優位性があってこそ「強み」となり得ます。この順番で分析することで、「市場環境の中で、自社はどのような役割を果たせるのか」という、戦略的な立ち位置を冷静に見定めることができるのです。

この「C→C→C」の順番は、思考をマーケットイン(顧客起点)に保ち、客観的な戦略立案を行うための黄金律と言えるでしょう。

③ 客観的なデータや事実に基づいて分析する

3C分析の価値は、主観や思い込みを排し、客観的な視点を得られる点にあります。そのためには、分析の各ステップを、信頼できるデータや事実(ファクト)に基づいて進めることが極めて重要です。

- 「思い込み」を排除する: 「うちの製品は品質が高いはずだ」「顧客はきっと満足しているだろう」といった希望的観測は禁物です。必ず顧客アンケートの満足度スコアや、競合製品との客観的な性能比較データなどで裏付けを取りましょう。

- 一次情報と二次情報を使い分ける:

- 一次情報: 自ら収集した生のデータ(例:顧客インタビュー、自社でのアンケート調査)。手間はかかりますが、信頼性が高く、独自の洞察を得やすいのが特徴です。

- 二次情報: 他者が収集・加工したデータ(例:公的統計、調査レポート、ニュース記事)。手軽に入手できますが、情報源の信頼性やデータの古さには注意が必要です。

- 複数の情報源をクロスチェックする: 一つのデータや情報だけを鵜呑みにせず、複数の異なる情報源を照らし合わせることで、情報の信頼性を高め、より多角的な視点から物事を捉えることができます。

特に、自社の弱みや市場の脅威といった、耳の痛い情報から目を背けてはいけません。不都合な事実にも真摯に向き合う姿勢こそが、分析の精度を高め、本当に意味のある戦略へと繋がります。

④ 分析だけで終わらせず具体的な戦略に活かす

最も避けたいのは、時間と労力をかけて3C分析を行ったにもかかわらず、その結果が誰にも活用されずに眠ってしまうことです。3C分析は、あくまで戦略立案のための「手段」であり、「目的」ではありません。

分析結果を具体的なアクションに繋げるためには、以下の点を意識しましょう。

- KSF(重要成功要因)を明確な言葉で定義する: STEP5で導き出したKSFを、「誰が読んでも同じ意味に解釈できる」くらい、具体的でシャープな言葉で表現します。このKSFが、今後の戦略の「旗印」となります。

- 戦略オプションを複数洗い出す: 特定したKSFを実現するための具体的な戦略案を、一つだけでなく、複数(例えば3案)考えます。それぞれの案のメリット・デメリット、リスク、必要なリソースなどを比較検討することで、最適な戦略を選択できます。

- アクションプランに落とし込む: 最終的に決定した戦略を、「誰が(Who)」「何を(What)」「いつまでに(When)」「どのように(How)」実行するのか、具体的なタスクレベルまで落とし込みます。

- KPI(重要業績評価指標)を設定する: 戦略の進捗と成果を測定するための指標(KPI)を設定します。例えば、「新規顧客獲得数」「顧客単価」「ブランド認知度」など、戦略の目的に応じたKPIを定め、定期的にモニタリングすることで、戦略が計画通りに進んでいるかを確認し、必要に応じて軌道修正を行います。

分析から実行までを一気通貫で考え、「分析→戦略立案→実行→検証→改善」というPDCAサイクルを回していくことが、3C分析を真にビジネスの力に変えるための鍵となります。

3C分析に役立つテンプレート

3C分析をいざ始めようとしても、どこから手をつけていいか分からないという方も多いでしょう。そのような場合に役立つのが、思考を整理するためのテンプレートです。以下に、基本的な3C分析のテンプレートと、その活用方法を架空のオンライン学習サービスの例とともに示します。このテンプレートをベースに、自社の状況に合わせて項目をカスタマイズして活用してみてください。

3C分析フレームワークシート

| 項目 | 分析のポイント | 記述内容の例(架空のオンライン学習サービス「SkillUp」) |

|---|---|---|

| 市場・顧客 (Customer) | 【市場環境】 ・市場規模、成長率、将来性 ・市場に影響を与えるマクロ環境の変化(PEST) 【顧客インサイト】 |

【市場環境】 ・社会人向けオンライン学習市場は年間約1,000億円で、年率10%で成長中。 ・働き方改革やリスキリング需要の高まりが追い風。 【顧客インサイト】 |

| 競合 (Competitor) | 【競合の特定】 ・主要な直接競合、間接競合 ・各競合の市場シェア、ポジション 【競合の戦略分析】 |

【競合の特定】 ・直接競合:大手A社、特化型B社。 ・間接競合:書籍、ビジネスセミナー、企業内研修。 【競合の戦略分析】 |

| 自社 (Company) | 【自社の現状】 ・売上、利益、シェアなどの業績 ・ブランド認知度、顧客満足度 【自社のリソース】 【自社の強み・弱み】 |

【自社の現状】 ・サービス開始1年で、会員数はまだ少ない。赤字状態。 ・ブランド認知度は極めて低い。 【自社のリソース】 【自社の強み・弱み】 |

| KSFと戦略 | 【KSF(重要成功要因)の特定】 ・3C分析の結果から導き出される、事業成功の鍵は何か。 【戦略の方向性】 |

【KSF(重要成功要因)の特定】 ・多くの学習者が抱える「挫折」という課題(Customerの潜在ニーズ)に対し、競合は十分な解決策を提供できていない(Competitorの弱み)。自社の「現役実務家によるメンタリング制度」という強み(Companyの強み)を活かし、「学習の挫折を防ぎ、学びを成果に繋げる伴走型サポート」を提供することが成功の鍵となる。 【戦略の方向性】 |

このテンプレートを埋めていく過程で、思考が整理され、チーム内での議論も活発になります。重要なのは、各項目を単なる事実の羅列で終わらせず、「この事実から何が言えるのか?」という示唆(インプリケーション)を常に考えることです。例えば、「市場が年率10%で成長している」という事実から、「新規参入のチャンスは大きいが、競争も激化するだろう」という示唆を引き出す、といった具合です。

3C分析とあわせて活用したいマーケティングフレームワーク

3C分析は単体でも強力なツールですが、他のフレームワークと組み合わせることで、その分析力と戦略立案能力をさらに高めることができます。ここでは、3C分析と特に親和性が高く、併用することで相乗効果が期待できる5つの代表的なフレームワークを紹介します。

| フレームワーク | 目的・用途 | 3C分析との関係 |

|---|---|---|

| SWOT分析 | 内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理し、戦略を立案する。 | 3C分析の結果を整理・要約するために活用する。「クロスSWOT分析」で具体的な戦略に繋げやすい。 |

| PEST分析 | マクロ環境(政治・経済・社会・技術)の変化が事業に与える影響を分析する。 | 3C分析の「市場・顧客」分析を、より広い視野で捉えるために先行して行うことが多い。 |

| 4P/4C分析 | 具体的なマーケティング施策(製品・価格・流通・販促)を立案・評価する。 | 3C分析で特定したKSFを具体的なアクションプランに落とし込む後続のステップで活用する。 |

| 5フォース分析 | 業界の競争構造と収益性を分析する。 | 3C分析の「競合」分析を、より構造的に深掘りするために活用する。 |

| VRIO分析 | 自社の経営資源が持つ競争優位性の質を評価する。 | 3C分析の「自社」分析で、特に「強み」が持続的な競争優位性を持つかを評価するために活用する。 |

SWOT分析

SWOT分析は、自社の内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの観点から状況を整理するフレームワークです。3C分析との関係は非常に密接で、以下のように対応づけることができます。

- 機会(O)・脅威(T): 主に「市場・顧客」「競合」の分析結果から導き出される。

- 強み(S)・弱み(W): 主に「自社」の分析結果から導き出される。

つまり、3C分析で収集・分析した情報を、SWOTの4象限に整理し直すことで、自社の置かれた状況を一枚の図で俯瞰できるようになります。さらに、「クロスSWOT分析」を行うことで、「強み × 機会(積極化戦略)」「強み × 脅威(差別化戦略)」「弱み × 機会(弱点克服戦略)」「弱み × 脅威(防衛・撤退戦略)」といった、具体的な戦略の方向性を導き出すことが可能です。3C分析が現状分析フェーズ、SWOT分析が戦略立案フェーズと捉えると分かりやすいでしょう。

PEST分析

PEST分析は、自社ではコントロールが困難なマクロ環境の変化を「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの視点から分析するフレームワークです。

3C分析の「市場・顧客」分析は、どうしても目の前の市場や顧客に焦点が当たりがちです。しかし、市場や顧客のニーズは、より大きな社会・経済の動きに影響を受けて変化します。PEST分析を3C分析の前段階で行うことで、「なぜ今、この市場が伸びているのか」「今後、顧客の価値観はどう変化しそうか」といった、変化の背景にある大きなトレンドを捉えることができます。例えば、「高齢化の進展(社会)」や「AI技術の普及(技術)」といったマクロな変化が、自社の市場にどのような機会や脅威をもたらすかを予測し、より長期的で大局的な視点から3C分析を行うことが可能になります。

4P/4C分析

4P分析は、マーケティング戦略を具体的な実行計画に落とし込む際に用いるフレームワークで、企業視点の「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「販促(Promotion)」の4つの要素で構成されます。一方、4C分析はそれを顧客視点から捉え直したもので、「顧客価値(Customer Value)」「顧客コスト(Cost)」「利便性(Convenience)」「コミュニケーション(Communication)」に対応します。

3C分析が「戦う場所(市場)」と「勝ち筋(KSF)」を見つけるためのものだとすれば、4P/4C分析は「その勝ち筋をどうやって実現するか」という具体的な武器や戦術を考えるためのものです。3C分析で「高品質・高価格帯のニッチ市場を狙う」というKSFが導き出されたなら、4P分析では「どのような高品質な製品を(Product)」「いくらで提供し(Price)」「どこで販売し(Place)」「どのようにその価値を伝えるか(Promotion)」を具体的に設計していきます。3C分析と4P/4C分析は、戦略立案から実行までを繋ぐ、一連の流れとして捉えることが重要です。

5フォース分析

5フォース分析は、経営学者のマイケル・ポーターが提唱した、業界の収益性を決定する5つの競争要因(フォース)を分析するフレームワークです。3C分析の「競合」は、主に業界内の既存の競合他社に焦点が当たりがちですが、5フォース分析では、それに加えて以下の4つの力を分析します。

- 新規参入の脅威

- 代替品の脅威

- 売り手(サプライヤー)の交渉力

- 買い手(顧客)の交渉力

- (業界内の競合)

このフレームワークを用いることで、3C分析の「競合」分析をより構造的かつ多角的に深掘りすることができます。「今は競合ではないが、将来参入してくるかもしれない企業は?」「自社の製品が、全く異なるカテゴリーの製品に取って代わられるリスクは?」といった、より広い視点から競争環境を捉え、業界全体の魅力度(儲かりやすさ)を評価することが可能になります。

VRIO分析

VRIO(ヴリオ)分析は、自社の経営資源が持続的な競争優位性を持つかどうかを評価するためのフレームワークです。3C分析の「自社」分析で洗い出した「強み」が、本当に競合に真似されにくい、価値あるものなのかを客観的に見極める際に役立ちます。VRIO分析では、経営資源を以下の4つの問いで評価します。

- 価値(Value): その資源は、市場の機会を活かし、脅威を無力化するのに役立つか?

- 希少性(Rarity): その資源を保有している企業は少ないか?

- 模倣困難性(Imitability): その資源を競合が模倣するには、高いコストや時間がかかるか?

- 組織(Organization): 企業は、その資源を最大限に活用するための組織体制やプロセスを持っているか?

この4つの問いすべてに「Yes」と答えられる資源こそが、企業の持続的な競争優位性の源泉となります。3C分析で見出した「強み」をVRIO分析にかけることで、その強みの「質」を見極め、どの強みを核に戦略を構築すべきかを判断する手助けとなります。

まとめ

本記事では、事業戦略やマーケティング戦略の立案に不可欠なフレームワークである「3C分析」について、その概要から具体的な進め方、成功のポイント、そして関連する他のフレームワークまで、網羅的に解説してきました。

改めて要点を振り返ります。

- 3C分析とは、市場・顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)という3つの視点から事業環境を分析し、事業の成功要因(KSF)を導き出すためのフレームワークです。

- その主な目的は、KSFを特定し、それに基づいた具体的な事業戦略・マーケティング戦略を立案することにあります。

- 分析を成功させるためには、①目的を明確にし、②「市場・顧客→競合→自社」の順番を守り、③客観的な事実に基づいて、④分析を具体的なアクションに繋げることが重要です。

- 3C分析は、SWOT分析、PEST分析、4P分析など、他のフレームワークと組み合わせることで、より深く、多角的な分析が可能になります。

3C分析は、決して一度行ったら終わりというものではありません。市場環境は常に変化し、競合は新たな戦略を打ち出し、自社の状況も刻一刻と変わっていきます。ビジネスという航海において、羅針盤が常に正しい方角を指し示しているかを確認するように、定期的に3C分析を行い、自社の立ち位置と進むべき方向を再確認することが、変化の激しい現代において事業を継続的に成長させていくための鍵となります。

このフレームワークが提供するのは、思考を整理し、客観的な意思決定を助けるための「型」です。この記事で紹介した知識やテンプレートを活用し、ぜひ自社のビジネスに当てはめて実践してみてください。そこから得られる深い洞察は、きっと貴社の未来を切り拓く力となるはずです。