現代のマーケティングにおいて、顧客一人ひとりのニーズを理解し、的確なアプローチを行うことの重要性はますます高まっています。多様化・複雑化する市場の中で、やみくもに製品やサービスを提供しても、期待する成果を得ることは困難です。そこで不可欠となるのが「セグメンテーション」という考え方です。本記事では、マーケティング戦略の根幹をなすセグメンテーションについて、その基本的な概念から、具体的な進め方、活用する際の注意点までを網羅的に解説します。この記事を通じて、セグメンテーションの本質を理解し、自社のマーケティング活動をより効果的、効率的なものにするための知識を深めていきましょう。

目次

セグメンテーションとは

セグメンテーション(Segmentation)とは、直訳すると「区分」や「分割」を意味する言葉です。マーケティングの文脈においては、不特定多数の顧客や潜在顧客が存在する広大な市場(マーケット)を、特定の基準や属性に基づいて細分化し、意味のある顧客グループ(セグメント)に分けるプロセスを指します。

例えば、「飲料市場」という巨大な市場を考えてみましょう。この市場には、老若男女、様々なライフスタイルの人々が存在します。この全員に対して同じ商品を同じ方法でアプローチするのは非効率的です。そこで、年齢や性別、健康への関心度、飲むシーンといった基準で市場を区切っていきます。「健康志向の30代女性」「仕事中にリフレッシュしたいビジネスパーソン」「スポーツ後の水分補給を求める若者」といったように、共通のニーズや特徴を持つグループに分けること、これがセグメンテーションです。

このように市場を細分化することで、それぞれのグループが持つ特有のニーズや課題、価値観をより深く理解できます。その結果、各セグメントに対して最適化された製品開発や、心に響くメッセージを込めたプロモーション活動を展開できるようになるのです。セグメンテーションは、いわば市場という広大な地図に、意味のあるエリア分けを行う作業であり、効果的なマーケティング戦略を立案するための出発点と言えます。

マーケティングにおけるセグメンテーションの目的と重要性

では、なぜマーケティングにおいてセグメンテーションがこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その目的と重要性は、現代の市場環境と密接に関わっています。

最大の目的は、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を最も効果的な場所に集中投下し、投資対効果(ROI)を最大化することです。すべての顧客を満足させようとする「マスマーケティング」は、莫大なコストがかかる上に、誰の心にも深く響かない中途半端な結果に終わりがちです。特に、市場が成熟し、消費者の価値観が多様化した現代においては、その傾向が顕著です。

例えば、あるアパレル企業が「20代向けのファッション」という漠然としたターゲット設定で商品を企画したとします。しかし、一口に20代と言っても、流行に敏感な学生、オフィスカジュアルを求める社会人、アウトドアを好むアクティブな層など、ライフスタイルや価値観は全く異なります。これらすべての人に受け入れられる服を作ることはほぼ不可能です。

そこでセグメンテーションが活きてきます。「都心に勤務する20代後半の女性で、シンプルかつ上質なファッションを好み、環境問題にも関心が高い」といったようにセグメントを定義すれば、ターゲット像が明確になります。その結果、製品の素材選び、デザイン、価格設定、プロモーションで打ち出すメッセージ、広告を掲載するメディア選定など、あらゆるマーケティング活動に一貫性が生まれ、精度が格段に向上します。このセグメントに響くであろう雑誌やWebメディアに広告を絞って出稿すれば、無駄な広告費を削減し、高い反応率が期待できます。

セグメンテーションの重要性は、顧客理解の深化という側面からも説明できます。市場を細分化し、各セグメントのプロフィール(特徴、ニーズ、行動パターンなど)を詳細に分析する過程で、これまで見えていなかった顧客のインサイト(深層心理)を発見できることがあります。例えば、「健康のために青汁を飲む高齢者」というセグメントを分析する中で、「単に健康になりたいだけでなく、孫と元気に遊びたいという強い動機がある」ことがわかれば、プロモーションの訴求ポイントは大きく変わるでしょう。「成分の優位性」を語るよりも、「孫との楽しい時間」を想起させるような情緒的なアプローチが有効になるかもしれません。

このように、セグメンテーションは単なる市場の分割作業ではありません。顧客を深く理解し、顧客の視点に立って価値を提供するための、戦略的な思考プロセスなのです。変化の激しい時代において、企業が競争優位性を確立し、持続的に成長していくためには、このセグメンテーションという羅針盤が不可欠と言えるでしょう。

STP分析におけるセグメンテーションの位置づけと関連用語

セグメンテーションは、単独で存在する概念ではなく、「STP分析」というマーケティング戦略のフレームワークの一部として位置づけられています。STP分析は、フィリップ・コトラーが提唱した非常に有名な分析手法で、効果的なマーケティング戦略を立案するための3つのステップを示しています。

- S:Segmentation(セグメンテーション): 市場を細分化する

- T:Targeting(ターゲティング): 狙う市場を決定する

- P:Positioning(ポジショニング): 自社の立ち位置を明確にする

この流れからもわかるように、セグメンテーションはSTP分析の最初のステップであり、後続のターゲティングとポジショニングの土台となる極めて重要な工程です。ここで市場をどのように切り分けるかが、その後の戦略全体の成否を左右するといっても過言ではありません。

ここでは、セグメンテーションと混同されがちな「ターゲティング」「ポジショニング」「ペルソナ」といった関連用語との違いを明確にし、それぞれの役割を正しく理解していきましょう。

| 用語 | 役割・目的 | 対象 | 具体例(自動車市場) |

|---|---|---|---|

| セグメンテーション | 市場を共通のニーズや属性で分けること | 不特定多数の市場全体 | 市場を「ファミリー層」「若者単身層」「シニア層」「富裕層」などに分ける |

| ターゲティング | 分けたセグメントの中から、自社が狙うべき市場を選ぶこと | 特定のセグメント(顧客集団) | 「ファミリー層」をメインターゲットとして選ぶ |

| ポジショニング | ターゲット市場において、競合と差別化できる自社の立ち位置を築くこと | 顧客の認識(マインド) | 「安全性と室内空間の広さを両立した、家族のためのミニバン」というイメージを確立する |

| ペルソナ | ターゲットセグメントを代表する架空の個人像を具体的に設定すること | 架空の個人 | ターゲットセグメントを具現化した「鈴木太郎、35歳、妻と子供2人、週末は家族でアウトドア…」という人物像を作る |

ターゲティングとの違い

セグメンテーションとターゲティングは、STP分析の中で連続したプロセスであるため、特に混同されやすい概念です。その違いを端的に言えば、セグメンテーションが「市場を分ける(divide)」行為であるのに対し、ターゲティングは「狙う市場を選ぶ(select)」行為です。

セグメンテーションの段階では、あくまで市場を客観的な基準で切り分け、どのような顧客グループが存在するのかを明らかにします。ここではまだ、どのグループを狙うかという意思決定は含まれません。例えば、日本の乗用車市場をセグメンテーションし、「経済性を重視する若者層」「大家族向けのファミリー層」「運転の楽しさを求めるスポーツカー好き層」「ステータスを重視する富裕層」といった複数のセグメントを発見したとします。ここまでがセグメンテーションの役割です。

次に行うターゲティングでは、これらのセグメントの中から、自社の強みや経営資源、競合の状況などを考慮して、最も魅力的で勝算のあるセグメントを選び抜きます。例えば、自社がミニバンの開発を得意としているのであれば、「大家族向けのファミリー層」をターゲットとして選定する、といった具合です。

料理に例えるなら、セグメンテーションは様々な野菜や肉を「種類別」「部位別」に切り分けて整理する作業です。一方、ターゲティングは、その整理された食材の中から「今夜は鶏もも肉と玉ねぎを使おう」と決める作業に相当します。分けることと選ぶこと、この明確な違いを理解することが重要です。

ポジショニングとの違い

ポジショニングは、STP分析の最後のステップです。ターゲティングによって選定した市場(セグメント)において、顧客の心の中に、競合製品とは異なる独自の価値を持つ存在として自社製品を位置づける(positioning)活動を指します。

ターゲティングで「ファミリー層」を狙うと決めた後、次なる課題は「そのファミリー層に対して、自社のミニバンをどのように認識してもらいたいか?」ということです。市場にはすでに競合他社のミニバンが多数存在します。その中で埋もれてしまわないためには、独自の立ち位置を確立する必要があります。

例えば、「価格の安さ」で勝負するのか、「燃費性能の高さ」をアピールするのか、「高級感のある内装」を売りにするのか、あるいは「圧倒的な安全性能」で差別化を図るのか。このように、ターゲット顧客にとって魅力的であり、かつ競合が真似できない(あるいは真似していない)独自の強みを見つけ出し、それを顧客の心に植え付けるのがポジショニングです。

セグメンテーションが「どこで戦うか(戦場)」を見つけるための市場分析であるのに対し、ポジショニングは「その戦場でどう戦うか(戦略)」を決定するプロセスと言えます。セグメンテーションで市場の全体像を把握し、ターゲティングで戦うべき場所を定め、そしてポジショニングで勝利の方程式を導き出す。この一連の流れがSTP分析の本質です。

ペルソナとの違い

ペルソナとは、ターゲットとして選んだセグメントを、より具体的に理解するために設定される「架空の顧客像」のことです。セグメンテーションが「顧客の集団(クラスター)」を対象とするのに対し、ペルソナは「具体的な一人の個人」を詳細に描き出します。

例えば、「都心在住の30代独身女性、年収600万円以上、美容への関心が高い」というセグメントをターゲットに設定したとします。このままでは、まだターゲット像は少しぼんやりしています。そこで、このセグメントを代表する人物として、ペルソナを設定します。

- 名前: 佐藤美咲

- 年齢: 32歳

- 職業: IT企業のマーケティング担当

- 居住地: 東京都目黒区

- 年収: 650万円

- ライフスタイル: 平日は仕事で忙しいが、週末はヨガや友人とのおしゃれなカフェ巡りを楽しむ。情報収集はInstagramとファッション誌が中心。

- 価値観: 自己投資を惜しまない。オーガニックやサステナブルといったキーワードに惹かれる。

- 悩み: 仕事のストレスで肌が荒れがち。時短でできる効果的なスキンケアを探している。

このようにペルソナを具体的に設定することで、ターゲット顧客がまるで目の前にいるかのように感じられ、チーム内で顧客イメージを共有しやすくなります。製品開発の担当者は「美咲さんならこのデザインを好むだろうか?」と考え、マーケティング担当者は「美咲さんに情報を届けるには、どのメディアが最適か?」と具体的に思考できます。

セグメンテーションとペルソナの関係は、セグメントという「集団」の解像度を上げるためのツールがペルソナである、と理解すると良いでしょう。セグメンテーションで大まかな顧客グループを定義し、その中から選んだターゲットセグメントを、ペルソナによって血の通った一人の人間にまで落とし込む。このプロセスを経ることで、より顧客中心のマーケティングが実現可能になります。

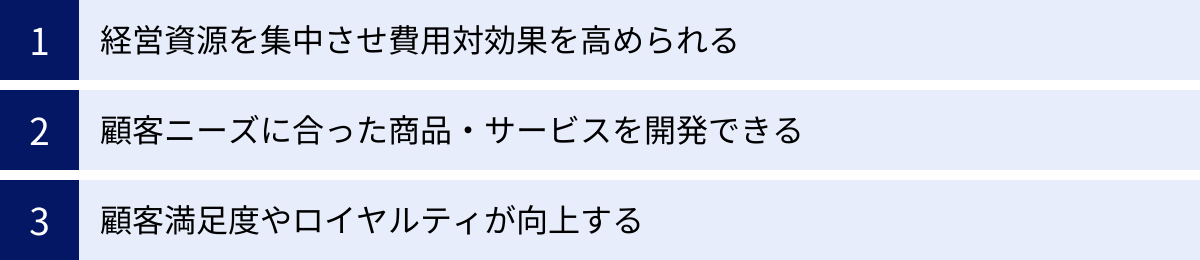

セグメンテーションを行う3つのメリット

セグメンテーションは、単に市場を分類するだけの学術的な作業ではありません。これを適切に行うことで、企業は具体的かつ実践的な多くのメリットを得ることができます。ここでは、セグメンテーションがもたらす代表的な3つのメリットについて、詳しく解説します。

① 経営資源を集中させ費用対効果を高められる

企業が持つ経営資源、すなわちヒト(人材)、モノ(製品・設備)、カネ(資金)、情報は有限です。これらの貴重なリソースをいかに効率的に活用するかは、企業経営における永遠の課題と言えます。セグメンテーションを行う最大のメリットは、この限られた経営資源を、最も成果が見込める有望な顧客セグメントに集中投下できる点にあります。

もしセグメンテーションを行わず、市場全体を対象とするマスマーケティングを展開しようとすれば、あらゆる顧客層に向けた製品ラインナップ、多岐にわたる広告チャネル、膨大な営業人員が必要となり、コストは際限なく膨れ上がります。しかし、そのようにして投下したコストが、必ずしも売上に比例するとは限りません。むしろ、誰にでも当てはまるようなメッセージは、誰の心にも深く刺さらず、結果として広告費の無駄遣いに終わってしまう可能性が高いのです。

ここでセグメンテーションが力を発揮します。市場を細分化し、各セグメントの市場規模、成長性、競合状況、そして自社の強みとの適合性を評価することで、「どの顧客層にアプローチすれば、最も効率的に成果を上げられるか」が明確になります。

例えば、あるソフトウェア開発会社が、新しいプロジェクト管理ツールを開発したとします。このツールは多機能ですが、特に小規模なチームでの利用に最適化された特徴を持っているとします。この場合、市場を「大企業」「中小企業」「スタートアップ・ベンチャー企業」「フリーランス」などにセグメント分けします。そして、自社ツールの特徴と最も親和性が高い「スタートアップ・ベンチャー企業」をターゲットとして選定します。

この決定により、マーケティング活動は劇的に効率化されます。広告は、スタートアップ経営者やエンジニアがよく閲覧する技術系ブログやWebメディアに絞って出稿できます。営業活動も、コワーキングスペースやインキュベーション施設に入居する企業に的を絞ってアプローチできます。製品の機能改善も、スタートアップ特有の課題解決にフォーカスして行うことができます。このように「選択と集中」を行うことで、無駄なコストを徹底的に排除し、少ない投資で大きなリターン(ROI)を得ることが可能になるのです。これは、特にリソースの限られる中小企業やスタートアップにとって、生き残りをかけた重要な戦略となります。

② 顧客ニーズに合った商品・サービスを開発できる

二つ目の大きなメリットは、顧客の解像度が上がり、それぞれのセグメントが本当に求めているニーズに合致した商品やサービスを開発できる点です。セグメンテーションは、顧客を深く理解するための第一歩です。

漠然と「顧客」を捉えていると、そのニーズは平均化され、特徴がぼやけてしまいます。「顧客は価格の安さを求めている」というような、大雑把な理解に留まってしまうのです。しかし、セグメンテーションを行い、例えば「価格よりも品質やサポートを重視するプロフェッショナル層」と「とにかく初期費用を抑えたいエントリー層」という二つのセグメントが存在することがわかれば、開発すべき製品の方向性は全く異なってきます。

前者には、高機能で信頼性が高く、手厚いサポート体制を備えた高価格帯の製品を提供すべきでしょう。後者には、機能を絞り込み、セルフサービスで利用できる低価格なプランを用意するのが適切です。このように、各セグメントのインサイト(本人たちも気づいていないような深層心理や動機)を掘り下げることで、真に価値のある製品・サービスを生み出すことができるのです。

具体例を考えてみましょう。ある食品メーカーがヨーグルト市場に参入するとします。セグメンテーションを行わずに「健康に良いヨーグルト」を開発しても、競合との差別化は困難です。そこで、市場を細分化します。「毎朝の習慣として食べるファミリー層」「ダイエット中の間食として食べる20代女性」「腸内環境の改善を真剣に考えるシニア層」「トレーニング後にタンパク質を補給したいフィットネス層」などです。

この分析から、「トレーニング後にタンパク質を補給したいフィットネス層」というセグメントにまだ満たされていないニーズがあると判断した場合、同社は「高タンパク質で低脂肪、甘さ控えめのプロテインヨーグルト」を開発するという明確な方針を立てられます。パッケージデザインも、筋肉やトレーニングを想起させるような力強いものになるでしょう。プロモーションも、フィットネスジムやスポーツ用品店と提携して行うのが効果的です。

このように、セグメンテーションは、製品開発の羅針盤として機能し、勘や経験だけに頼らない、データに基づいた意思決定を可能にします。結果として、市場に受け入れられる確率の高い、ヒット商品を生み出す土壌が育まれるのです。

③ 顧客満足度やロイヤルティが向上する

三つ目のメリットは、顧客満足度(CS)や顧客ロイヤルティの向上に直結するという点です。これは、前述の二つのメリット(資源の集中、ニーズ合致)の当然の帰結とも言えます。

自分のニーズにぴったり合った製品やサービス、自分に向けられたかのような的確なメッセージに触れた顧客は、「この会社は自分のことをよくわかってくれている」と感じます。この「自分ごと化」の感覚が、高い顧客満足度を生み出します。

例えば、あなたが敏感肌に悩んでいるとします。ある化粧品会社が、単に「肌に優しい化粧水」と宣伝するのではなく、「敏感肌のための低刺激処方。季節の変わり目のゆらぎ肌に着目し、肌のバリア機能をサポートする〇〇成分を配合」といった、あなたの悩みに深く寄り添うメッセージを発信していたらどうでしょうか。きっと、他の多くの製品よりも強い関心を抱き、試してみたいと思うはずです。そして、実際に使用してその効果を実感できれば、その製品、ひいてはその企業に対して強い信頼感を抱くでしょう。

高い満足度を得た顧客は、一度きりの購入で終わらず、リピート購入してくれる優良顧客(リピーター)になる可能性が高まります。さらに、満足度が感動のレベルに達すると、その顧客は自社の製品やサービスを友人や知人に自発的に勧めてくれる「ファン」や「エバンジェリスト(伝道師)」へと進化します。このような顧客ロイヤルティの高い顧客層は、企業の安定した収益基盤となるだけでなく、極めて信頼性の高い口コミという形で、新規顧客を呼び込む強力なマーケティングエンジンにもなってくれます。

このようにして形成された顧客との長期的な信頼関係は、価格競争に巻き込まれにくくなるという利点ももたらします。競合が多少安い製品を出したとしても、「いつも使っているこの会社の製品が安心だから」「ここのサポートは信頼できるから」という理由で、顧客は離れていきません。セグメンテーションを通じて顧客との強い絆を築くことは、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化し、企業の持続的な成長を実現するための王道なのです。

セグメンテーションで用いる代表的な4つの変数

セグメンテーションを行う際、どのような「軸」で市場を切り分けるかが非常に重要です。この軸のことを「セグメンテーション変数(Segmentation Variables)」と呼びます。どの変数を選ぶかによって、見えてくる市場の姿は全く異なります。ここでは、マーケティングで一般的に用いられる代表的な4つの変数を、具体例を交えながら詳しく解説します。これらの変数は単独で使うこともありますが、複数を組み合わせることで、より精度の高いセグメンテーションが可能になります。

| 変数の種類 | 概要 | 具体的な変数例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 人口動態変数(デモグラフィック) | 人々の客観的な属性情報 | 年齢、性別、所得、職業、学歴、家族構成、国籍 | 最も基本的で測定・取得が容易。多くの商品・サービスで有効な切り口となる。 |

| 地理的変数(ジオグラフィック) | 顧客が住んでいる、または働いている地理的な情報 | 国、地域、都道府県、市区町村、気候、人口密度、都市化の度合い | 店舗ビジネスや地域性の高い商品で特に重要。文化や生活習慣の違いを反映する。 |

| 心理的変数(サイコグラフィック) | 顧客の価値観やライフスタイルといった内面的な情報 | ライフスタイル、価値観、性格、パーソナリティ、社会階層、購買動機 | 顧客の「なぜ買うのか?」を深く理解できる。取得は難しいが強力な差別化要因になる。 |

| 行動変数(ビヘイビアル) | 顧客の製品・サービスに対する実際の行動パターン | 購入履歴、利用頻度、購入経路、求めるベネフィット、使用場面、ロイヤルティ | 最も購買行動に直結する変数。CRMやアクセス解析データから分析可能。 |

① 人口動態変数(デモグラフィック)

人口動態変数(Demographic Variables)は、年齢、性別、所得、職業、学歴、家族構成といった、人々の客観的かつ基本的な属性データを指します。デモグラフィック変数とも呼ばれます。

年齢、性別、所得、職業、家族構成など

デモグラフィック変数は、セグメンテーションで最も頻繁に利用される変数です。その理由は、第一に、国勢調査などの公的な統計データが豊富に存在し、比較的容易に情報を収集・分析できる客観性の高いデータであるためです。第二に、これらの属性が消費者のニーズや購買行動と密接に関連しているケースが非常に多いからです。

- 年齢: ライフステージ(独身、結婚、子育て、退職など)によって、興味や関心、必要となる商品が大きく変化します。例えば、20代にはファッションやエンターテイメント、30~40代には住宅や教育、60代以上には健康や資産運用といったニーズが高まる傾向があります。

- 性別: 衣料品、化粧品、日用品など、多くのカテゴリで男女のニーズは異なります。ただし、近年はジェンダーレスな商品も増えており、性別だけで安易に決めつけない視点も重要です。

- 所得・職業: 所得水準は、消費者の購買力に直接影響します。高級車やブランド品は高所得者層がメインターゲットになりますし、節約志向の商品やサービスは低~中所得者層に響きます。職業によっても、必要なツールや情報、ライフスタイルが異なります。

- 家族構成: 「独身」「夫婦のみ」「子供あり(末子の年齢別)」など、家族の形によって住居の広さや車のタイプ、食料品の購入量などが変わります。「子供が生まれたばかりのファミリー」と「子供が独立した夫婦」では、同じ「夫婦」でもニーズは全く異なります。

これらの変数を組み合わせることで、より具体的なセグメントを作成できます。例えば、「30代、既婚、子供(小学生)あり、世帯年収800万円の共働き夫婦」といったセグメントは、ミニバンや郊外の戸建て住宅、学習塾、家族で楽しめるレジャー施設などの有力なターゲット候補となるでしょう。

② 地理的変数(ジオグラフィック)

地理的変数(Geographic Variables)は、国、地域、気候、人口密度、文化といった、顧客の地理的な要素に基づく変数です。ジオグラフィック変数とも呼ばれます。

国、地域、都市の規模、人口密度、気候など

地理的変数は、特に実店舗を持つビジネスや、地域によって需要が大きく変動する商品・サービスにおいて極めて重要です。インターネットの普及により商圏は拡大しましたが、依然として人々の生活は地理的な制約の上に成り立っています。

- 国・地域・文化: 海外展開を考える際はもちろん、国内でも関東と関西では食文化や好まれる味付けが異なるように、地域ごとの文化や県民性を考慮する必要があります。

- 気候: 寒冷地では暖房器具や防寒着の需要が高く、温暖な地域では冷房器具や薄手の衣類の需要が高い、といったわかりやすい例があります。年間を通じて気候が異なるため、販売戦略もそれに合わせて変える必要があります。

- 都市の規模・人口密度: 都心部では公共交通機関が発達しているため、自動車の必要性が低く、カーシェアリングなどのサービスが浸透しやすいです。一方、地方の郊外では車が生活必需品となります。また、人口密度が高いエリアでは、単身者向けのコンパクトな商品やサービスが好まれる傾向があります。

- 沿線・商圏: スーパーマーケットやドラッグストアなどの小売業では、「店舗から半径500m以内」といった商圏を設定し、そのエリアの住民の特性に合わせて品揃えを最適化します。

例えば、あるコンビニエンスストアチェーンは、同じチェーンであっても、オフィス街の店舗ではビジネスパーソン向けに弁当や栄養ドリンク、提携銀行のATMを充実させ、住宅街の店舗では主婦やファミリー向けに冷凍食品や日用品、野菜などの品揃えを強化します。これは、地理的変数に基づいた巧みなセグメンテーションと言えます。

③ 心理的変数(サイコグラフィック)

心理的変数(Psychographic Variables)は、顧客のライフスタイル、価値観、パーソナリティ、購買動機といった、個人の内面的な特性に基づく変数です。サイコグラフィック変数とも呼ばれます。

ライフスタイル、価値観、性格、購買動機など

デモグラフィック変数やジオグラフィック変数が「顧客がどのような人か(Who/Where)」を示すのに対し、サイコグラフィック変数は「顧客がなぜそのように行動するのか(Why)」を解き明かす鍵となります。同じ年齢・性別・居住地の人でも、価値観やライフスタイルが異なれば、全く違う購買行動をとることは珍しくありません。

- ライフスタイル: 「アウトドア派かインドア派か」「健康志向か快楽主義か」「トレンドに敏感か保守的か」など、人々の生活様式や行動パターンを指します。例えば、同じ20代女性でも、アクティブにフェスや旅行を楽しむ層と、家でゆっくりとゲームや動画鑑賞を楽しむ層では、お金の使い方も時間の使い方も全く異なります。

- 価値観: 「環境保護(エコ)を重視する」「社会貢献に関心がある」「伝統や文化を大切にする」「ステータスや名声を求める」など、物事を判断する上での基本的な考え方です。サステナブルな素材を使った製品は、環境意識の高い価値観を持つセグメントに強く響きます。

- パーソナリティ(性格): 「社交的」「内向的」「慎重」「衝動的」「革新的」など、個人の性格特性です。新しいもの好きで革新的な性格の人は、新製品をいち早く試す「イノベーター」や「アーリーアダプター」層になりやすいです。

サイコグラフィック変数は、アンケート調査や顧客インタビューなどを通じて収集しますが、デモグラフィック変数に比べて測定が難しく、分析にも手間がかかるという側面があります。しかし、その分、顧客の深層心理に迫ることができるため、強力なブランド構築や、顧客との感情的なつながりを生み出す上で非常に有効です。例えば、「価格は高くても、ストーリーや作り手の想いがこもった本物の製品を使いたい」という価値観を持つセグメントを見つけ出すことができれば、高付加価値な製品を適正な価格で販売することが可能になります。

④ 行動変数(ビヘイビアル)

行動変数(Behavioral Variables)は、顧客が過去にどのような行動をとったか、製品やサービスに対してどのような知識や態度を持っているかに基づく変数です。ビヘイビアル変数とも呼ばれます。

購入履歴、利用頻度、求めるベネフィットなど

行動変数は、顧客の実際の「行動」に基づいているため、将来の購買行動を予測する上で最も直接的で信頼性の高い変数と言えます。近年、CRM(顧客関係管理)システムやアクセス解析ツール、POS(販売時点情報管理)システムの普及により、これらのデータを容易に収集・分析できるようになり、その重要性はますます高まっています。

- 購入・利用履歴: 「いつ、どこで、何を、いくらで、どれくらい購入したか」というデータです。ECサイトで「過去に〇〇を購入した人」に対して、関連商品をおすすめするレコメンデーションは、この変数を利用した代表的な例です。

- 利用頻度・ロイヤルティ: 顧客を「ヘビーユーザー」「ミドルユーザー」「ライトユーザー」「離反顧客」などに分類します。特に、利用頻度が高く、継続的に購入してくれるロイヤルカスタマーは企業にとって最も重要な顧客層であり、特別な優待プログラムなどで手厚くフォローする必要があります。

- 求めるベネフィット: 顧客がその商品・サービスから得たいと期待している「便益」で分類します。例えば、歯磨き粉を購入する人でも、「虫歯予防」を求める人、「歯の白さ(ホワイトニング)」を求める人、「口臭予防」を求める人では、選ぶ商品が異なります。それぞれのベネフィットに特化した製品を開発し、訴求することが有効です。

- 利用場面(オケージョン): いつ、どのような状況で製品を利用するかで分類します。同じ缶コーヒーでも、「朝の目覚めの一杯」として飲むのか、「仕事中の休憩時間」に飲むのかで、求める味やサイズが異なる可能性があります。

このように、行動変数は非常に具体的で実践的な示唆を与えてくれます。デモグラフィック変数やサイコグラフィック変数と組み合わせることで、「どのような人が(デモ)、どのような価値観を持ち(サイコ)、実際にどのように行動しているのか(ビヘイビアル)」という、極めて解像度の高い顧客像を描き出すことが可能になるのです。

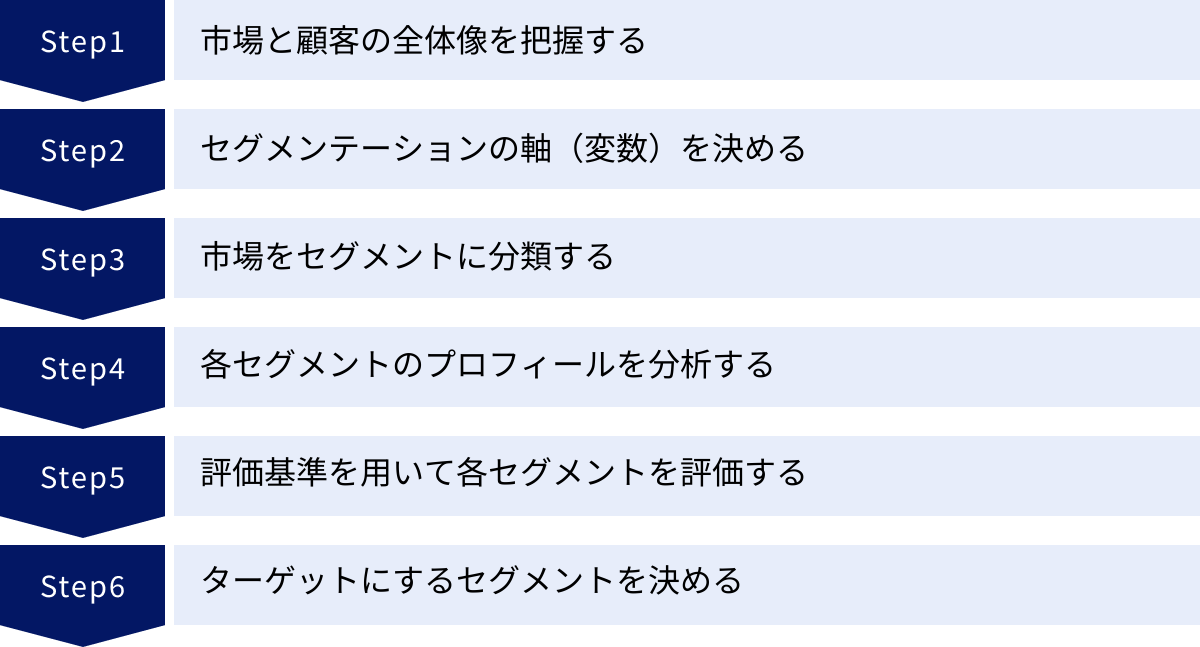

セグメンテーションのやり方・進め方6ステップ

セグメンテーションは、思いつきや勘で行うものではなく、論理的な手順に沿って進めることで、その精度と実用性が高まります。ここでは、セグメンテーションを実践するための標準的な6つのステップを、それぞれ具体的に解説します。

① STEP1:市場と顧客の全体像を把握する

セグメンテーションを始める前に、まず対象となる市場の全体像をマクロな視点で理解することが不可欠です。いきなり細かく分けようとするのではなく、まずは森全体を眺めることから始めます。この段階では、自社が事業を展開している、あるいはこれから参入しようとしている市場がどのような環境にあるのかを多角的に分析します。

具体的には、以下のような情報を収集・整理します。

- 市場規模と成長性: その市場は全体としてどれくらいの大きさ(売上高、顧客数など)があり、今後拡大していくのか、それとも縮小していくのか。

- 顧客の基本属性: 市場にいる顧客は、どのような年齢層、性別、地域に分布しているのか。大まかなデモグラフィック情報を把握します。

- マクロ環境分析(PEST分析など): 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)といった外部環境の変化が、市場にどのような影響を与えているか、あるいは与えうるかを分析します。例えば、高齢化の進展、環境意識の高まり、AI技術の普及などが挙げられます。

- 競合の状況: 市場にはどのような競合企業が存在し、それぞれがどのような戦略をとっているのか。業界のリーダーは誰で、どのような強みを持っているのかを把握します。

- 顧客の基本的なニーズや不満: 市場全体として、顧客はどのようなことを求めているのか。既存の製品やサービスに対して、どのような不満や満たされていないニーズがあるのかを大まかに探ります。

これらの情報を収集するためには、政府や業界団体が発表している統計データ、調査会社の市場レポート、新聞や業界専門誌の記事、競合企業のウェブサイトや決算資料などが役立ちます。また、自社でアンケート調査やグループインタビューを実施することも、顧客の生の声を知る上で非常に有効です。この最初のステップで市場の全体像をしっかりと掴んでおくことが、後のステップで的確な判断を下すための土台となります。

② STEP2:セグメンテーションの軸(変数)を決める

市場の全体像を把握したら、次にその市場をどのような切り口で分割するか、すなわちセグメンテーションの軸となる変数を決定します。前述した「4つの代表的な変数(人口動態、地理的、心理的、行動)」を参考に、自社の製品・サービスやビジネスモデルに最も適した変数を選びます。

ここで重要なのは、一つの変数だけでなく、複数の変数を組み合わせて使うことです。例えば、「年齢」という人口動態変数だけでは、セグメント内の顧客の多様性が大きすぎて、有効な示唆を得られないことが多くあります。ここに「ライフスタイル(心理的変数)」や「利用頻度(行動変数)」を掛け合わせることで、より具体的で意味のある顧客グループが浮かび上がってきます。

【変数組み合わせの例】

- アパレルブランド: 年齢・性別(人口動態)× ライフスタイル(心理的)× 購買単価(行動)

- 例:「トレンドに敏感でSNSでの発信を好む20代女性で、月に1回以上、平均5,000円以上購入する層」

- 健康食品: 年齢(人口動態)× 健康への関心度(心理的)× 求めるベネフィット(行動)

- 例:「将来の健康に不安を感じ始めた50代で、特に生活習慣病の予防に関心があり、手軽に栄養補給できることを求める層」

- BtoBのSaaS: 企業規模・業種(BtoB変数)× 導入目的(行動)

- 例:「従業員50名以下の中小製造業で、業務効率化によるコスト削減を目的としている企業」

どの変数を選ぶかは、ビジネスの成功を左右する重要な意思決定です。自社の製品・サービスが顧客のどのような課題を解決するのかという原点に立ち返り、その課題と関連性の高い変数は何かを熟考する必要があります。

③ STEP3:市場をセグメントに分類する

セグメンテーションの軸が決まったら、いよいよその軸に従って、市場にいる顧客を具体的なグループ(セグメント)に分類していきます。この作業は、統計的な分析手法を用いることもあれば、定性的な情報に基づいて行うこともあります。

例えば、大規模なアンケート調査のデータがあれば、「クラスター分析」という統計手法を用いることで、回答パターンが似ている顧客同士を自動的にグループ分けできます。これにより、思いもよらなかったようなユニークなセグメントを発見できる可能性があります。

一方で、手元にある顧客データや定性的な情報(インタビュー結果など)をもとに、チームでディスカッションしながら手動で分類していく方法も一般的です。例えば、顧客リストをExcelなどで開き、決めた変数(年齢、購入金額、居住地など)で並べ替えたり、フィルターをかけたりしながら、共通項を持つグループを見つけ出していきます。

この分類作業において重要なのは、各セグメントが以下の条件を満たしているかを意識することです。

- 同質性(Homogeneity): 同じセグメントに属する顧客は、ニーズや行動が互いに似ていること。

- 異質性(Heterogeneity): 異なるセグメントに属する顧客は、ニーズや行動が明確に異なっていること。

理想的なセグメンテーションとは、セグメント内のばらつきは小さく、セグメント間の違いは大きい状態です。こうして、市場全体を3~5個程度の意味のあるセグメントに分割していきます。

④ STEP4:各セグメントのプロフィールを分析する

市場をいくつかのセグメントに分類したら、それぞれのセグメントがどのような特徴を持つ顧客グループなのか、その「プロフィール」を詳細に分析し、言語化します。このステップは、単なるデータの集まりにすぎなかった各セグメントに、具体的な人格やストーリーを与える重要な作業です。

各セグメントに対して、以下のような項目を明らかにしていきます。

- セグメントの呼称: セグメントの特徴を端的に表す名前をつけます。(例:「都心アクティブシングル」「郊外堅実ファミリー」「デジタルネイティブ世代」など)

- 基本属性: 平均的な年齢、性別比、所得水準、職業、家族構成など。

- 価値観・ライフスタイル: 何を大切にし、どのような生活を送っているのか。情報収集の方法は何か。

- ニーズ・課題: 自社の製品・サービスに関連する領域で、どのようなニーズや課題、不満を抱えているのか。

- 購買行動: どのような情報を参考にし、どこで、いくらくらいのものを購入する傾向があるか。価格感度は高いか低いか。

- 市場規模: そのセグメントに属する顧客は、おおよそ何人くらいいるのか。

このプロフィール分析を深めることで、後のターゲティングやマーケティング施策の立案が格段にやりやすくなります。場合によっては、この段階で各セグメントを象徴する「ペルソナ」を作成することも非常に有効です。

⑤ STEP5:評価基準を用いて各セグメントを評価する

複数のセグメントのプロフィールが明らかになったら、次にどのセグメントが自社にとって最も魅力的かを客観的に評価します。すべてのセグメントが等しく魅力的であることは稀であり、自社の目標やリソースに照らし合わせて、優先順位をつける必要があります。

この評価のために用いられる代表的なフレームワークが、後の章で詳しく解説する「6R」です。

- Realistic Scale(有効な市場規模): そのセグメントは儲かるだけの十分な大きさか?

- Rate of Growth(市場の成長率): 今後、市場は成長していくか?

- Rival(競合の状況): 競合は強いか?勝てる見込みはあるか?

- Rank(優先順位): 自社の戦略やビジョンと合っているか?

- Reach(到達可能性): そのセグメントに効率的にアプローチできるか?

- Response(測定可能性): アプローチした結果の効果を測定できるか?

これらの基準に沿って各セグメントを点数化するなどして比較検討し、それぞれの魅力度と参入障壁を冷静に分析します。直感や好みだけでなく、こうした客観的な評価基準を用いることで、より合理的で失敗の少ない意思決定が可能になります。

⑥ STEP6:ターゲットにするセグメントを決める

最後のステップは、STEP5の評価結果に基づき、自社が重点的にアプローチするターゲットセグメントを最終的に決定することです。これはSTP分析における「T(ターゲティング)」のプロセスにあたります。

ターゲットの選定方法には、主に3つのパターンがあります。

- 集中型マーケティング: 最も魅力的だと評価した一つのセグメントに経営資源を集中させる方法。リソースが限られる中小企業や、特定のニッチ市場で強みを持つ場合に有効です。

- 差別型マーケティング: 複数のセグメントをターゲットとし、それぞれのセグメントに対して異なる製品やマーケティング戦略を展開する方法。多くの顧客層をカバーできますが、コストは増大します。

- 無差別型マーケティング: セグメント間の違いを無視し、市場全体に対して単一の製品・マーケティングでアプローチする方法。現代では成功が難しいとされていますが、食料品や日用品などのコモディティ製品では見られます。

どのセグメントをターゲットに選ぶかは、自社のビジョン、強み、そしてリスク許容度を総合的に勘案して下すべき、極めて重要な経営判断です。この決定をもって、セグメンテーションからターゲティングまでの一連のプロセスが完了し、次のポジショニング戦略の策定へと進んでいくことになります。

セグメントを評価する6つの基準(6R)

セグメンテーションによって市場を分類した後、どのセグメントをターゲットとすべきかを判断するためには、客観的な評価基準が必要です。その際に非常に役立つフレームワークが「6R」です。6Rは、セグメントの魅力度を6つの異なる視点から評価し、より精度の高いターゲティングを可能にします。

| 評価基準 | 英語表記 | 評価する内容 |

|---|---|---|

| 有効な市場規模 | Realistic Scale | そのセグメントは、ビジネスとして成立するだけの十分な売上や利益が見込める規模か? |

| 市場の成長率 | Rate of Growth | そのセグメントは、将来的に拡大する可能性が高いか、それとも縮小傾向にあるか? |

| 競合の状況 | Rival | そのセグメントにおける競合他社の数や強さはどうか?自社が優位性を築けるか? |

| 優先順位 | Rank | そのセグメントは、自社の経営戦略、ビジョン、ブランドイメージと整合性が取れているか? |

| 到達可能性 | Reach | そのセグメントの顧客に対して、製品やメッセージを効果的かつ効率的に届けられるか? |

| 測定可能性 | Response | そのセグメントに対するマーケティング施策の効果を、具体的に測定・分析できるか? |

① Realistic Scale(有効な市場規模)

Realistic Scale(またはSufficient Size)は、そのセグメントが事業として採算がとれるだけの十分な規模を持っているかどうかを評価する基準です。どんなにニーズが明確で、自社の強みと合致していても、セグメントの規模が小さすぎれば、十分な売上や利益を確保することができず、ビジネスとして成り立ちません。

評価する際には、単にセグメントに属する「人数」だけでなく、その人々の「購買力」や「購買頻度」も考慮する必要があります。例えば、富裕層セグメントは人数こそ少ないかもしれませんが、一人当たりの購買単価が非常に高いため、魅力的な市場規模を持つ場合があります。

市場規模を測るには、公的な統計データや調査会社のレポートを参照したり、「セグメントの人数 × 平均購入単価 × 平均購入頻度」といった式で試算したりします。ここで重要なのは、大きければ大きいほど良いというわけではないということです。規模が大きい市場は、その分、強力な競合がひしめいている可能性も高いからです。自社の体力やリソースに見合った、適切な規模のセグメントを見極めることが肝心です。

② Rate of Growth(市場の成長率)

Rate of Growthは、そのセグメントの将来性、すなわち市場が今後拡大していくのか、停滞するのか、あるいは縮小していくのかを評価する基準です。現在の市場規模が大きくても、それが縮小傾向にある市場であれば、将来的な収益性は低下していきます。逆に、現在はまだ小さくても、高い成長率が見込まれる市場であれば、先行して参入することで将来大きな果実を得られる可能性があります。

例えば、日本の人口動態を考えれば、若者向け市場は全体として縮小傾向にある一方、シニア向け市場は拡大していくことが予測されます。また、テクノロジーの進化に伴い、AI関連市場やサブスクリプションサービス市場などは高い成長が見込まれます。

市場の成長率を評価するには、過去の市場規模の推移データを分析したり、関連する社会・経済トレンド(例:高齢化、環境意識の高まり、DXの推進など)を考慮したりします。成長市場は多くのビジネスチャンスをもたらしますが、同時に新規参入者も増え、競争が激化する傾向があることも念頭に置く必要があります。

③ Rival(競合の状況)

Rivalは、そのセグメントにおける競合の存在を評価する基準です。具体的には、競合他社の数、それぞれのシェアや強さ、提供している製品・サービスのレベル、価格戦略などを分析します。

どんなに市場規模が大きく、成長性があっても、すでに強力な競合企業が市場を独占・寡占しているような「レッドオーシャン」であれば、新規参入してシェアを奪うのは非常に困難です。多大なマーケティングコストがかかる上、激しい価格競争に巻き込まれるリスクも高まります。

一方で、競合が少ない、あるいは既存の競合が顧客のニーズを十分に満たせていないような市場(いわゆる「ブルーオーシャン」)を見つけることができれば、比較的容易に優位性を築ける可能性があります。自社の製品・サービスが、競合に対して明確な差別化要因(品質、機能、価格、ブランドイメージなど)を提供できるかどうかを冷静に分析することが重要です。

④ Rank(優先順位)

Rankは、そのセグメントが自社の経営理念やビジョン、事業戦略、ブランドイメージとどれだけ合致しているかを評価する基準です。短期的な利益が見込めるセグメントであっても、自社が目指す方向性と一致していなければ、長期的なブランド価値を損なう可能性があります。

例えば、高級・高品質なブランドイメージを築いてきた企業が、目先の売上のために低価格・低品質な市場に参入すれば、既存の顧客からの信頼を失い、ブランド全体が毀損してしまう恐れがあります。また、環境保護を企業理念に掲げている会社が、環境負荷の高い製品を扱うセグメントに手を出すのは矛盾しています。

この基準は、数値化しにくい定性的な側面が強いですが、企業のアイデンティティや持続可能性を考える上で非常に重要です。「我々は何のためにこの事業を行っているのか」「どのような会社でありたいのか」という根本的な問いに立ち返り、各セグメントがその答えと整合性が取れているかを慎重に判断する必要があります。

⑤ Reach(到達可能性)

Reachは、そのセグメントの顧客に対して、自社が製品やサービス、そしてマーケティングメッセージを効果的かつ効率的に届けることができるかを評価する基準です。

どんなに魅力的なセグメントでも、その顧客層にアプローチするための適切なチャネル(販売網や広告媒体など)がなければ、絵に描いた餅になってしまいます。例えば、インターネットをほとんど利用しない高齢者層をターゲットにする場合、Web広告中心のマーケティング戦略では効果が期待できません。新聞広告や折り込みチラシ、地域コミュニティでのイベントといった、オフラインのチャネルを確保できるかどうかが重要になります。

また、地理的に離れた地域のセグメントを狙う場合は、物流コストやサポート体制の構築が可能かどうかも考慮しなければなりません。自社が保有または活用できるマーケティングチャネルや営業網で、コストに見合った形でアプローチできるセグメントを選ぶことが、戦略を成功させるための現実的な条件となります。

⑥ Response(測定可能性)

Responseは、そのセグメントに対して実施したマーケティング施策の効果を、具体的に測定・分析できるかどうかを評価する基準です。マーケティングは、施策を実行して終わり(Do)ではなく、その結果を測定し(Check)、改善につなげる(Action)というPDCAサイクルを回すことで精度が高まっていきます。

そのためには、施策に対するセグメントの反応(Response)をデータとして捉えられることが重要です。例えば、Webマーケティングであれば、特定のセグメントに向けた広告のクリック率やコンバージョン率、サイト内での行動などをツールで詳細に追跡できます。

もし、施策の効果が全く測定できないセグメントを選んでしまうと、何が成功要因で何が失敗要因だったのかが分からず、次の打ち手が感覚的なものになってしまいます。売上、顧客獲得数、顧客単価、エンゲージメント率など、明確なKPI(重要業績評価指標)を設定し、その数値を追跡できるセグメントであるかどうかを確認することが、データに基づいた持続的な改善活動の基盤となります。

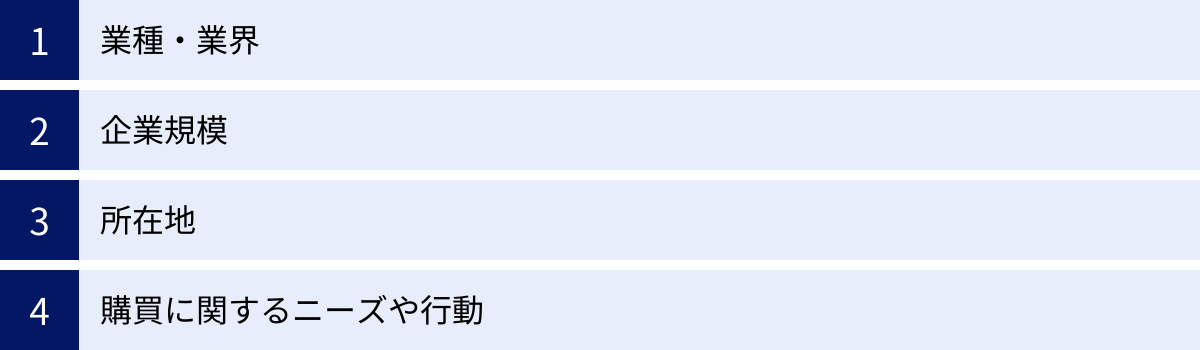

BtoBマーケティングにおけるセグメンテーションの軸

セグメンテーションはBtoC(消費者向けビジネス)だけでなく、BtoB(法人向けビジネス)においても同様に重要です。ただし、BtoBでは顧客が個人ではなく「企業」や「組織」となるため、用いるセグメンテーションの軸(変数)が異なります。BtoBにおける代表的なセグメンテーション軸を紹介します。

業種・業界

企業が属する業種や業界は、BtoBセグメンテーションにおける最も基本的で重要な軸です。なぜなら、業種・業界が異なれば、企業が抱える事業課題、必要とする技術、業務プロセス、専門用語、商習慣などが大きく異なるからです。

例えば、同じ会計ソフトを提供するにしても、製造業向け、小売業向け、建設業向けでは、求められる機能やカスタマイズの要件が全く違ってきます。製造業であれば原価計算や在庫管理との連携が重要になり、建設業であればプロジェクトごとの採算管理機能が求められるでしょう。

このように、特定の業種・業界にターゲットを絞り、「業界特化型」のソリューションとして提供することで、専門性をアピールし、顧客からの信頼を得やすくなります。ウェブサイトの導入事例や営業の提案資料も、同じ業界のものを提示することで、顧客は自社に置き換えて導入効果をイメージしやすくなります。

企業規模

企業の規模(従業員数、売上高、資本金など)も、非常に有効なセグメンテーション軸です。一般的に、企業規模によって予算の大きさ、意思決定のプロセス、導入するシステムの複雑さなどが大きく異なるためです。

- 大企業: 予算が大きく、大規模なシステム導入が可能ですが、意思決定に関わる部署や役職者が多く、プロセスが複雑で時間がかかる傾向があります。セキュリティ要件やコンプライアンス遵守も厳格です。

- 中小企業: 予算やIT人材が限られていることが多いですが、意思決定がスピーディーで、経営者のトップダウンで導入が決まることもあります。コストパフォーマンスや導入のしやすさが重視される傾向があります。

- スタートアップ・ベンチャー: 最新技術への感度が高く、成長を加速させるためのツール導入に積極的ですが、予算は限られています。拡張性や柔軟性が重要な選択基準となります。

このように、企業規模でセグメントを分けることで、それぞれの規模に応じた価格プラン、機能、営業アプローチ、サポート体制を設計することができます。例えば、大企業向けには専任の営業担当が手厚くサポートするエンタープライズプランを、中小企業向けにはオンラインで手軽に導入できるセルフサービスプランを提供する、といった戦略が考えられます。

所在地

企業の所在地(本社や事業所の場所)も、BtoBにおける地理的変数として重要な軸となります。特に、訪問営業やオンサイトでのサポート、製品の配送が必要なビジネスでは、アプローチできるエリアが物理的に限定されるため、この軸は不可欠です。

例えば、首都圏に拠点を置くITコンサルティング会社であれば、まずは「関東一円の企業」をメインターゲットとし、そこにリソースを集中させるのが効率的です。また、地域によって特定の産業が集積している場合もあります(例:愛知県の自動車産業、大阪の製造業・卸売業など)。そうした産業クラスターをターゲットとして狙うことで、地域特性に合わせた専門的なサービスを展開できます。

さらに、海外展開を考える際には、国や地域ごとの法規制、税制、商習慣、言語などが大きく異なるため、国単位でのセグメンテーションが必須となります。

購買に関するニーズや行動

BtoCの行動変数や心理的変数に近い考え方で、企業の購買に関するニーズや行動パターンでセグメント分けする方法です。これは、業種や企業規模といった外面的な属性だけでは捉えきれない、より深いインサイトに基づいたセグメンテーションを可能にします。

- 導入目的・課題: 企業が製品やサービスを導入する目的は様々です。「売上を向上させたいのか」「コストを削減したいのか」「業務を効率化したいのか」「顧客満足度を高めたいのか」など、解決したい課題によって響くメッセージは異なります。

- 購買の意思決定プロセス: 誰が最終的な決裁権を持っているのか(経営者、部門長、現場担当者など)、情報収集は誰が行うのか、といった組織内の力学でセグメントします。アプローチすべき相手や提供すべき情報が変わってきます。

- 技術への感度: 最新技術を積極的に採用する「革新的な企業」と、導入実績が豊富な枯れた技術を好む「保守的な企業」とでは、提案すべきソリューションやアピールすべきポイントが異なります。

- 取引関係: 「新規顧客」「既存顧客」「過去の取引先」といった関係性で分けることも有効です。既存顧客にはアップセルやクロスセルを、新規顧客にはまずは信頼関係を築くための情報提供を中心に行うなど、アプローチを最適化できます。

これらのBtoB特有の軸を複数組み合わせることで、より精度の高いターゲティングが可能となり、効果的な法人向けマーケティング戦略を立案することができます。

セグメンテーションを行う際の3つの注意点

セグメンテーションは強力なツールですが、使い方を誤るとかえってマーケティング活動を混乱させ、成果に結びつかなくなってしまうこともあります。ここでは、セグメンテーションを実践する上で陥りがちな失敗を避け、その効果を最大限に引き出すための3つの重要な注意点を解説します。

① セグメントを細かく分けすぎない

セグメンテーションの目的は市場を細分化することですが、分析に熱中するあまり、セグメントを必要以上に細かく分けすぎてしまうのは、よくある失敗の一つです。理論上は無限に市場を分割できますが、実務においては、細かすぎるセグメンテーションは多くの問題を引き起こします。

第一に、各セグメントの市場規模が小さくなりすぎて、ビジネスとして成立しなくなります。これは、前述の評価基準「6R」における「Realistic Scale(有効な市場規模)」の観点からも問題です。一つのセグメントから得られる売上や利益が、そのセグメント向けに製品を開発し、マーケティング活動を行うためのコストを賄えなければ、事業としては赤字になってしまいます。

第二に、管理が複雑になり、コストが増大します。セグメントの数が多くなればなるほど、それぞれに対して異なる製品、価格、プロモーション、チャネルを用意する必要が生じ、マーケティング活動が煩雑になります。結果として、一つひとつの施策の質が低下したり、現場が混乱したりする恐れがあります。

セグメンテーションの目的は、あくまで「意味のある違い」を見つけ出し、効果的なマーケティング戦略に繋げることです。細分化すること自体が目的化しないよう注意が必要です。目安として、市場全体を3~5個程度の主要なセグメントに分けるくらいが、管理しやすく、かつ戦略的な意味も持たせやすい適切な粒度と言えるでしょう。「このセグメントとあのセグメントは、本質的なニーズやアプローチ方法に大きな違いがあるか?」と自問し、違いがなければ統合することも検討すべきです。適切な「まとめ方」も、上手な「分け方」と同じくらい重要なのです。

② 顧客の視点で考える

二つ目の注意点は、セグメンテーションを企業側の都合や思い込みで行わず、常に「顧客の視点」に立って考えることです。分析データやフレームワークを使っていると、つい客観的に作業しているつもりになりがちですが、無意識のうちに自社にとって「分かりやすい」「管理しやすい」といった供給者側の論理で市場を区切ってしまうことがあります。

例えば、「自社の営業エリア」や「既存の製品カテゴリ」といった軸で市場を分けてしまうのは、その典型例です。しかし、顧客は企業の営業エリアや製品ラインナップのことなど気にしていません。顧客が製品やサービスを選ぶ基準は、あくまで「自分のニーズを満たしてくれるか」「自分の課題を解決してくれるか」という点にあります。

真に有効なセグメンテーションは、顧客のニーズ、価値観、行動といった、顧客側の現実に根差したものでなければなりません。同じ商品を購入する顧客でも、その動機は人それぞれです。ある人は「機能性」を重視し、別の人は「デザイン性」を重視し、また別の人は「ブランドが持つステータス」を重視しているかもしれません。こうした「なぜ買うのか?」という動機の違いこそが、セグメンテーションの核となるべきです。

顧客視点を忘れないためには、定量的なデータ分析だけでなく、アンケート調査、顧客インタビュー、営業担当者からのヒアリングといった、顧客の生の声(VOC:Voice of Customer)に耳を傾けることが不可欠です。データ上の「顧客」を、血の通った一人の人間として捉えようと努力することが、的外れなセグメンテーションを防ぎ、顧客の心に響く戦略を生み出すための鍵となります。

③ 定期的に見直しを行う

三つ目の注意点は、一度作成したセグメンテーションを永続的なものと考えず、定期的に見直しを行うことです。市場や顧客は、静的な存在ではなく、常に変化し続ける動的なものです。

- 市場環境の変化: 景気の変動、法規制の変更、新しいテクノロジーの登場、競合の新規参入や撤退など、外部環境は絶えず変化します。

- 顧客のニーズや価値観の変化: 社会的なトレンドやライフステージの変化に伴い、顧客のニーズや価値観も移り変わっていきます。かつては有効だったセグメントが、時代遅れになることも少なくありません。例えば、スマートフォンの普及は、人々の情報収集行動やコミュニケーションの方法を劇的に変え、新たなセグメントを生み出しました。

- 自社の変化: 自社の事業戦略や製品ラインナップ、ブランドの立ち位置が変われば、ターゲットとすべきセグメントも変わる可能性があります。

こうした変化に対応せず、古いセグメンテーションに基づいたマーケティング活動を続けていると、徐々に市場の実態とのズレが大きくなり、施策の効果は低下していきます。

したがって、少なくとも年に一度、あるいは事業年度の計画を立てるタイミングなどで、既存のセグメンテーションが現在も有効かどうかを検証する機会を設けるべきです。最新の市場データや顧客データを分析し直し、必要であればセグメントの再定義や、ターゲットセグメントの変更を柔軟に行う必要があります。セグメンテーションは「完成したら終わり」の作業ではなく、ビジネスの成長に合わせて育てていくべき、生きた戦略であると認識することが重要です。

セグメンテーションに役立つツール3選

セグメンテーションを効果的に行うには、顧客に関するデータを収集し、分析するためのツールが欠かせません。ここでは、特にWebマーケティングの文脈でセグメンテーションに役立つ代表的なツールを3つ紹介します。

| ツール名 | 提供元 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Google Analytics | 無料で利用できる高機能なWebサイトアクセス解析ツール。ユーザーの属性、地域、行動などを詳細に分析でき、セグメンテーションの基本となるデータが得られる。 | |

| User Insight | 株式会社ユーザーローカル | ヒートマップ機能に強みを持つアクセス解析ツール。ユーザーのサイト内での動きを視覚的に捉え、より深いインサイトを得るのに役立つ。BtoB向けの組織分析機能も搭載。 |

| AI-Analytics | 株式会社ユーザーローカル | AI(人工知能)を活用した次世代型の分析ツール。データ分析だけでなく、需要予測や改善点の自動提案など、高度な分析とアクションプランの策定を支援する。 |

① Google Analytics

Google Analytics(グーグル・アナリティクス)は、Googleが無料で提供している非常に高機能なWebサイトアクセス解析ツールです。Webサイトを運営している企業の多くが導入しており、セグメンテーションに必要な基礎データを収集・分析するための必須ツールと言えます。

Google Analyticsを使えば、自社のWebサイトを訪れたユーザーに関する様々な情報を把握できます。これらは、セグメンテーションの4大変数に直接対応しています。

- 人口動態変数(デモグラフィック): ユーザーの年齢、性別といった属性データ。

- 地理的変数(ジオグラフィック): ユーザーがどの国、都道府県、市区町村からアクセスしているかのデータ。

- 行動変数(ビヘイビアル): ユーザーが新規訪問かリピーターか、どの広告や検索キーワードから流入したか、サイト内でどのページを閲覧し、どのくらい滞在したか、コンバージョン(商品購入や問い合わせ)に至ったか、といった詳細な行動データ。

Google Analyticsの強力な機能の一つに、その名も「セグメント」機能があります。これを使うと、「東京都在住の20代女性で、スマートフォンからオーガニック検索で流入し、特定の製品ページを閲覧したユーザー」といったように、複数の条件を組み合わせて独自のユーザーグループを作成できます。そして、作成したセグメントがサイト全体でどのような行動をとっているのか、他のセグメントと比較してコンバージョン率が高いのか低いのか、といった詳細な分析が可能です。これにより、データに基づいた客観的なセグメンテーションと、その後の効果測定が実現できます。

参照:Google アナリティクス公式サイト

② User Insight

User Insight(ユーザーインサイト)は、株式会社ユーザーローカルが提供するアクセス解析・ヒートマップツールです。Google Analyticsが主に定量的なデータ分析に強みを持つのに対し、User Insightはユーザーの行動を視覚的に捉えることに長けています。

最大の特徴はヒートマップ機能です。ヒートマップとは、Webページ上のユーザーの行動を、サーモグラフィーのように色で可視化する技術です。

- 熟読エリア: ページのどこがよく読まれているか

- クリックエリア: どこがよくクリックされているか

- 終了エリア: どこでページから離脱してしまっているか

これらの情報を分析することで、「ユーザーはページのこの部分に強い関心を持っているようだ」「このボタンはクリックされると期待されているのに、リンクがなくてユーザーをがっかりさせているかもしれない」といった、数値データだけでは分からないユーザーの心理やインサイトを発見できます。これは、特に心理的変数(サイコグラフィック)や行動変数を深く理解する上で非常に役立ちます。

また、Google Analyticsと同様のアクセス解析機能やユーザー属性分析機能に加え、BtoBマーケティングに有用な「組織分析機能」も備えています。これは、サイトにアクセスしてきた企業のIPアドレスから企業名を特定し、どのような企業が自社サイトに関心を持っているかを把握できる機能です。業種や企業規模でのセグメンテーションに直結する貴重なデータを得られます。

参照:株式会社ユーザーローカル User Insight 公式サイト

③ AI-Analytics

AI-Analytics(エーアイ・アナリティクス)は、User Insightと同じく株式会社ユーザーローカルが提供する、AI(人工知能)を活用した次世代型のWebサイト分析ツールです。従来のアクセス解析ツールがデータを提供する「分析」のフェーズを支援するのに対し、AI-Analyticsはそこから一歩進んで、「改善提案」までを自動で行ってくれるのが大きな特徴です。

AI-Analyticsは、Webサイトの膨大なアクセスログをAIが自動で分析し、以下のようなアウトプットを提供します。

- 顧客セグメンテーション: AIが自動でユーザーを意味のあるグループにクラスタリングし、それぞれのセグメントの特徴をレポートします。人間では気づきにくいような切り口のセグメントを発見できる可能性があります。

- 需要予測・異常検知: 将来のアクセス数やコンバージョン数を予測したり、通常とは異なる動きを検知してアラートを出したりします。

- 改善点の自動提案: 「このページの離脱率が高いので、コンテンツの改善が必要です」「このセグメントには、この商品をレコメンドするのが効果的です」といったように、具体的な改善アクションを日本語で提案してくれます。

データ分析の専門家がいない組織でも、AIの力を借りることで高度なデータ活用が可能になり、セグメンテーションから施策の立案・実行までのサイクルを高速化できます。データ分析に多くの時間を割けない、あるいはどこから手をつけていいか分からないといった場合に、特に強力な味方となるツールです。

参照:株式会社ユーザーローカル AI-Analytics 公式サイト

まとめ

本記事では、現代マーケティングの根幹をなす「セグメンテーション」について、その基本概念からメリット、具体的な手法、注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

セグメンテーションとは、多様な顧客が存在する市場を、共通のニーズや属性を持つ意味のあるグループ(セグメント)に細分化する戦略的なプロセスです。これにより、企業は限られた経営資源を最も有望な顧客層に集中させ、費用対効果を最大化できます。

セグメンテーションの主なメリットは以下の3点です。

- 経営資源を集中させ費用対効果を高められる

- 顧客ニーズに合った商品・サービスを開発できる

- 顧客満足度やロイヤルティが向上する

セグメンテーションを行う際には、「人口動態変数」「地理的変数」「心理的変数」「行動変数」という4つの代表的な変数を組み合わせ、自社のビジネスに最適な軸を見つけることが重要です。そして、市場の把握からターゲット決定までの6つのステップに沿って論理的に進め、「6R」のような客観的な基準で各セグメントを評価することで、戦略の精度は格段に向上します。

一方で、「セグメントを細かく分けすぎない」「常に顧客の視点で考える」「定期的に見直しを行う」といった注意点を守らなければ、セグメンテーションは形骸化し、効果を発揮できません。

市場が成熟し、消費者の価値観がますます多様化する現代において、もはや「万人受け」を狙うマーケティングは通用しません。顧客一人ひとりと向き合い、そのインサイトを深く理解することこそが、企業が競争優位性を築き、持続的に成長していくための唯一の道と言えるでしょう。

セグメンテーションは、そのための第一歩であり、すべてのマーケティング活動の土台となる羅針盤です。この記事で紹介した知識やツールを活用し、ぜひ自社のマーケティング戦略を見直し、より顧客に愛されるビジネスを構築するための一助としてください。