企業の収益を最大化し、持続的な成長を遂げる上で「価格」は極めて重要な要素です。しかし、多くの企業が「原価に利益を乗せるだけ」「競合と同じくらいの価格」といった単純な方法で価格を決めてしまっているのが実情ではないでしょうか。

プライシング戦略(価格戦略)とは、単なる値決めではなく、製品やサービスの価値を顧客に伝え、企業の利益を最大化し、ブランドイメージを構築するための総合的なアプローチです。市場環境、顧客の価値認識、競合の動向、そして自社のコスト構造といった複雑な要因を分析し、最適な価格を戦略的に設定・管理していく活動全般を指します。

この記事では、プライシング戦略の基本的な考え方から、ビジネスでなぜそれが重要なのか、価格設定の際に考慮すべき3つの基本要素、そして具体的な12の価格設定手法まで、網羅的に解説します。さらに、顧客心理に働きかける価格設定のテクニックや、実際に価格を決定するための5つのステップ、戦略を成功に導くためのポイントも紹介します。

この記事を読めば、プライシング戦略の全体像を理解し、自社の製品・サービスの価格設定を見直し、より戦略的なアプローチを取るための知識と視点を得られるでしょう。

目次

プライシング戦略とは

プライシング戦略とは、製品やサービスの価格を、企業のマーケティング目標や財務目標を達成するための戦略的ツールとして位置づけ、体系的に決定・管理していくプロセスのことです。これは、単にコストを計算して利益を上乗せする「価格設定(プライシング)」という作業とは一線を画します。

多くの人が混同しがちですが、「価格設定」が戦術的な「値決め」の作業であるのに対し、「プライシング戦略」はより長期的かつ大局的な視点を持つ経営戦略の一環です。そこには、「誰に、何を、いくらで、どのように売るか」という問いに対する明確な答えが含まれています。

具体的には、以下のような多角的な視点から価格を検討します。

- 利益の最大化: 設定した価格で、短期的な売上だけでなく、長期的に見て最も多くの利益を生み出せるか。

- ブランドポジショニング: 設定した価格が、顧客にどのようなブランドイメージ(高級、手頃、革新的など)を伝えるか。

- 市場シェアの獲得: 新規市場への参入や競合からのシェア奪取を目的として、戦略的な価格を設定できるか。

- 顧客との関係構築: 価格を通じて顧客満足度を高め、ロイヤルティを醸成できるか。

例えば、ある高機能な新型スマートフォンを発売する場合を考えてみましょう。

- 単純な価格設定: 製造コストが5万円だから、利益を3万円乗せて8万円で販売する。

- プライシング戦略:

- ターゲット顧客は誰か?: 最新技術に価値を感じ、高くても購入するアーリーアダプター層か、価格に敏感な一般層か。

- 競合製品は?: 競合の同等スペックの製品は9万円で販売されている。自社製品の独自機能は、その差額以上の価値を提供できるか。

- ブランドイメージは?: 自社は「革新的で高品質」というブランドイメージを確立したい。そのためには、安すぎる価格はむしろブランド価値を毀損しないか。

- 販売目標は?: 発売初期は高く設定して高利益を確保し(スキミング戦略)、徐々に価格を下げて販売台数を増やしていく(市場浸透)という時間軸での戦略はどうか。

このように、プライシング戦略は、コスト、顧客、競合、ブランド、市場目標といった様々な要素を統合的に分析し、企業の進むべき方向性を示す羅針盤として機能します。

現代のビジネス環境において、プライシング戦略の重要性はますます高まっています。グローバル化による競争の激化、デジタル化による価格比較の容易化、そして顧客ニーズの多様化といった変化の中で、「価格」はもはや単なる数字ではなく、顧客との最も直接的なコミュニケーション手段の一つとなっています。適切なプライシング戦略は、企業の収益性を劇的に改善する可能性を秘めているのです。

この章のまとめとして、プライシング戦略とは、場当たり的な値決めではなく、企業の目的達成のために価格を能動的・戦略的に活用する経営手法であると理解することが、第一歩となります。

プライシング戦略がビジネスで重要な理由

プライシング戦略が単なる値決め以上のものであることを理解した上で、次に、なぜそれがビジネスにおいて極めて重要なのかを、具体的な理由とともに掘り下げていきましょう。プライシング戦略は、企業の根幹を揺るがすほどのインパクトを持っています。

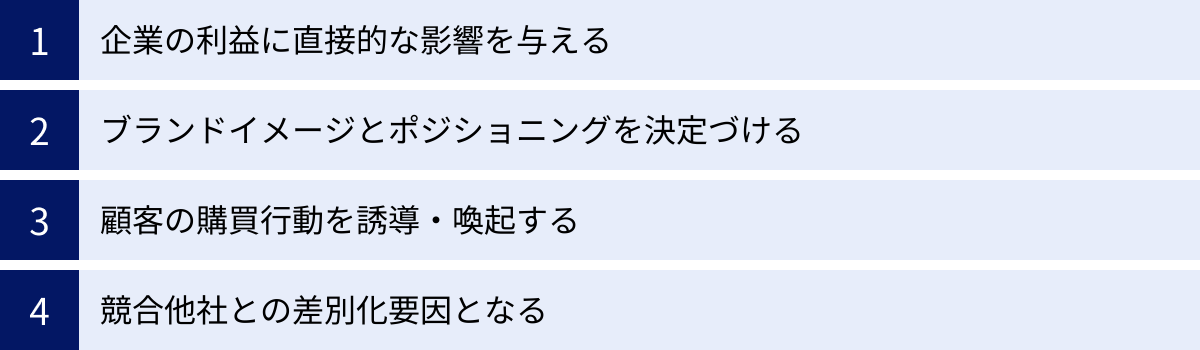

1. 企業の利益に直接的な影響を与える

マーケティングの構成要素である4P(Product, Price, Place, Promotion)の中で、価格(Price)は唯一、直接的に「売上」を生み出す要素です。製品開発(Product)や広告宣伝(Promotion)、流通(Place)はコスト(費用)を発生させる活動ですが、価格だけが収益をもたらします。

さらに重要なのは、価格の小さな変化が利益に与える影響の大きさ、いわゆる「プライシング・レバレッジ」です。一般的に、「価格を1%改善すると、営業利益は平均で10%以上改善される」と言われています。これは、変動費や固定費を1%削減するよりもはるかに大きなインパクトです。

例えば、売上1,000万円、変動費600万円、固定費300万円のビジネスを考えてみましょう。この場合の利益は100万円です。

- 価格を1%アップ: 売上は1,010万円になり、利益は110万円に。利益は10%増加します。

- 販売数量を1%アップ: 売上は1,010万円、変動費は606万円となり、利益は104万円に。利益は4%の増加です。

- 変動費を1%削減: 変動費は594万円となり、利益は106万円に。利益は6%の増加です。

- 固定費を1%削減: 固定費は297万円となり、利益は103万円に。利益は3%の増加です。

この簡単なシミュレーションからも分かるように、価格の改善は他のどの施策よりも効率的に利益を増大させる可能性を秘めています。戦略なき値決めは、この強力なレバレッジを活かす機会を逃していることに他なりません。

2. ブランドイメージとポジショニングを決定づける

顧客は、製品やサービスの価格から、その品質や価値、そしてブランドの立ち位置を無意識のうちに判断しています。価格は、企業が発信する強力なメッセージなのです。

- 高価格戦略: 高級腕時計や高級車のように、あえて高い価格を設定することで、「高品質」「希少性」「ステータス」といったイメージを醸成します。顧客は価格の高さに、単なる機能的価値だけでなく、所有することによる満足感や自己表現といった情緒的価値を見出します。

- 低価格戦略: ファストファッションやディスカウントストアのように、徹底した低価格を訴求することで、「手頃さ」「コストパフォーマンスの高さ」をアピールします。これにより、価格に敏感な幅広い顧客層にアプローチできます。

- 中価格戦略: 高すぎず安すぎない価格は、「信頼できる品質と、納得感のある価格」というバランスの取れたイメージを与えます。

もし、高品質な素材と職人技で作り上げた製品を、コスト削減を優先するあまり安価で販売してしまったらどうなるでしょうか。顧客はそれを「安物の大量生産品」と誤解し、本来の価値が伝わらないかもしれません。逆に、ごく一般的な製品に高すぎる価格をつければ、顧客から「割高だ」と敬遠され、信頼を失うでしょう。プライシング戦略は、企業が市場でどのような存在として認識されたいかという「ポジショニング戦略」そのものなのです。

3. 顧客の購買行動を誘導・喚起する

価格設定は、顧客の購買意欲やタイミング、選択肢に直接働きかける力を持っています。

- 需要の喚起: 期間限定のセールや割引は、顧客に「今買わなければ損だ」という切迫感を与え、購買を後押しします。

- 選択の誘導: 「松・竹・梅」のように3つの価格プランを用意すると、多くの人が中間の「竹」プランを選ぶ傾向があります(ゴルディロックス効果)。これは、企業が最も売りたいプランに顧客を戦略的に誘導する手法です。

- アップセル・クロスセル: 基本製品を安価に設定し、より高機能な上位モデル(アップセル)や関連製品(クロスセル)の購入を促す価格体系も、顧客の購買行動をコントロールする一例です。

これらの価格戦術を戦略的に用いることで、企業は売上や利益を向上させるだけでなく、顧客のライフタイムバリュー(LTV)を高めることも可能になります。

4. 競合他社との差別化要因となる

製品の機能や品質での差別化が難しくなる「コモディティ化」が進む市場において、プライシング戦略は強力な差別化の武器となります。

競合と同じ土俵で価格競争を仕掛ける(低価格戦略)だけが選択肢ではありません。例えば、以下のようなアプローチが考えられます。

- 価値の訴求: 競合より高い価格を設定し、その価格差を正当化する付加価値(手厚いサポート、優れたデザイン、独自の機能など)を明確に訴求する。

- 料金体系の革新: 売り切りモデルが主流の業界で、サブスクリプション(月額課金)モデルを導入する。これにより、顧客の初期導入ハードルを下げ、継続的な収益源を確保できます。

- 透明性の確保: 複雑で分かりにくい料金体系が多い業界で、あえてシンプルで透明性の高い価格設定を行うことで、顧客からの信頼を獲得する。

価格そのもの、そして価格の提示方法を工夫することが、競争優位性の源泉となり得るのです。

このように、プライシング戦略は単なる収益確保の手段にとどまらず、利益創出、ブランド構築、顧客誘導、競合差別化という、ビジネスの根幹に関わる多様な役割を担っています。だからこそ、すべての企業にとって、その重要性を深く認識し、戦略的に取り組むことが不可欠なのです。

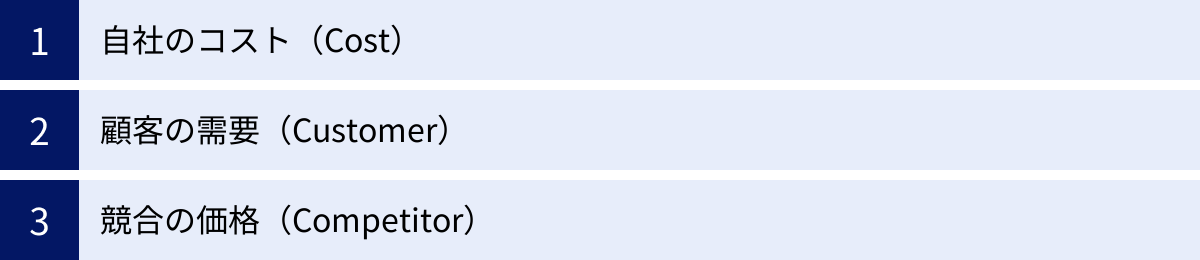

価格設定で考慮すべき3つの基本要素(3C)

効果的なプライシング戦略を立案するためには、考慮すべき複数の要因を体系的に整理する必要があります。その最も基本的で重要なフレームワークが「3C分析」です。これは、自社のコスト(Cost)、顧客の需要(Customer)、競合の価格(Competitor)という3つの視点から価格の妥当性を分析する手法です。

この3つの要素は、価格設定における「床」「天井」「壁」に例えられます。

- コスト(Cost): これを下回ると赤字になる「価格の床(最低ライン)」を決定します。

- 顧客の需要(Customer): 顧客が支払ってもよいと感じる「価格の天井(最高ライン)」を決定します。

- 競合の価格(Competitor): 市場における自社の立ち位置を測る「価格の壁(基準点)」となります。

これら3つの要素をバランス良く考慮することが、持続可能な利益を生み出す価格設定の鍵となります。それぞれを詳しく見ていきましょう。

自社のコスト(Cost)

コストは、価格設定の最も基本的な出発点です。自社の製品やサービスを提供するためにどれだけの費用がかかっているかを正確に把握しなければ、利益を計算することすらできません。コストは、企業が設定できる価格の下限を決定づける重要な指標です。

コストは大きく分けて2種類に分類されます。

- 変動費(Variable Cost): 売上や生産量に比例して増減する費用です。原材料費、製造委託費、販売手数料、仕入原価などがこれにあたります。製品が1つ売れるごとに発生するコストと考えると分かりやすいでしょう。

- 固定費(Fixed Cost): 売上や生産量の増減に関わらず、一定期間に固定で発生する費用です。人件費(固定給)、事務所の家賃、減価償却費、広告宣伝費、研究開発費などが含まれます。

これらのコストを正確に把握した上で、「損益分岐点」を計算することが重要です。損益分岐点とは、売上と総費用(変動費+固定費)が等しくなり、利益がゼロになる点のことを指します。この分岐点を超える売上を達成して初めて、企業は利益を得ることができます。

コストベースの価格設定はシンプルで分かりやすい反面、注意点もあります。それは、コストだけを基準に価格を決定してしまうと、市場の需要や競合の動向を無視してしまう危険性があることです。顧客がその価格に見合う価値を感じなければ製品は売れませんし、競合がはるかに安い価格で同等の製品を提供していれば、競争力を失ってしまいます。

したがって、コストはあくまで「これを下回ってはならない」という最低ライン(床)を定めるための要素と捉え、次の顧客需要や競合価格と組み合わせて考える必要があります。

顧客の需要(Customer)

顧客の需要は、価格設定における上限、つまり「天井」を決定します。いくら素晴らしい製品でも、顧客が「その価格を支払う価値がある」と感じなければ、購買には至りません。この顧客が製品やサービスに対して感じる価値のことを「知覚価値(Perceived Value)」と呼び、顧客が支払ってもよいと考える上限金額を「支払意思額(WTP: Willingness to Pay)」と言います。

優れたプライシング戦略とは、この知覚価値を正確に把握し、可能な限りその上限に近い価格を設定することに他なりません。知覚価値は、単なる機能的な便益だけで決まるわけではありません。

- 機能的価値: 製品が持つ基本的な性能、品質、便利さなど。

- 情緒的価値: 所有する喜び、デザインの美しさ、ブランドへの信頼感や愛着など。

- 自己表現価値: その製品を持つことで得られるステータス、自己イメージの向上など。

例えば、スターバックスのコーヒーは、コンビニのコーヒーよりも高価ですが、多くの人がその価格を支払います。それは、コーヒーそのものの味(機能的価値)だけでなく、「洗練された空間で過ごす時間」「自分へのご褒美」といった情緒的価値や自己表現価値を感じているからです。

この顧客の知覚価値や支払意思額を把握するためには、以下のような市場調査が必要です。

- アンケート調査: 「この製品にいくらまで支払えますか?」と直接尋ねる方法や、価格を変えながら購入意向を尋ねるPSM分析(価格感度測定)などがあります。

- コンジョイント分析: 製品を構成する様々な要素(機能、デザイン、ブランド、価格など)の組み合わせを提示し、どれを最も好むかを選んでもらうことで、顧客がどの要素をどれだけ重視しているか、そして価格に対する感応度を統計的に分析する手法です。

- テストマーケティング: 地域や期間を限定して実際に異なる価格で販売し、どの価格が最も売れるか(あるいは利益が出るか)を試す方法です。

顧客の需要を無視した価格設定は、売れ残りや機会損失に直結します。顧客が感じる価値こそが、プライシング戦略における最も重要な羅針盤なのです。

競合の価格(Competitor)

自社のコスト(床)と顧客の需要(天井)を把握したら、次に見るべきは市場という名のリングで戦う「競合」です。競合他社の価格や製品戦略は、自社の価格ポジションを決定するための重要な基準点(壁)となります。

競合分析では、単に「A社の製品は〇〇円」といった価格情報だけを見るのではなく、以下のような多角的な視点が必要です。

- 製品・サービスの比較: 競合製品は、自社製品と比較して品質、機能、デザイン面で優れているか、劣っているか。

- 付加価値の比較: アフターサービス、保証期間、ブランドイメージなど、価格以外の価値でどのような違いがあるか。

- 競合の価格戦略: 競合はどのような意図でその価格を設定しているか。業界のプライスリーダーなのか、低価格で市場シェアを狙っているのか。

これらの分析を通じて、自社の価格を競合に対してどのように設定するか、3つの基本的な方針が見えてきます。

- 競合より高く設定する(高価格戦略): 自社製品に明確な優位性(高品質、多機能、強力なブランドなど)があり、その価値を顧客が認識している場合に有効です。価格差を正当化できるだけの付加価値の訴求が不可欠です。

- 競合より低く設定する(低価格戦略): 市場シェアの獲得を最優先する場合や、コスト面で競合より優位に立っている場合に採用されます。ただし、価格競争に陥り、業界全体の収益性を損なうリスクも伴います。

- 競合と同等に設定する(中立戦略): 製品・サービスに大きな差がなく、価格以外の要素(プロモーションや流通チャネルなど)で差別化を図る場合に取られる戦略です。

競合を無視して独りよがりな価格を設定すれば、市場から取り残される可能性があります。一方で、競合に追随するばかりでは、独自の価値を創造し、高い利益を確保することは難しくなります。競合の動向を注視しつつも、自社の強みと顧客価値に基づいた独自のポジションを築くことが、賢明なプライシング戦略と言えるでしょう。

代表的なプライシング戦略の手法12選

3C(コスト、顧客、競合)という基本要素を理解した上で、次に具体的な価格設定の手法を見ていきましょう。ここでは、ビジネスの現場で広く使われている代表的な12のプライシング戦略を紹介します。それぞれの手法には特徴があり、製品のライフサイクル、市場環境、企業の目標に応じて使い分けることが重要です。

| 手法名 | 概要 | メリット | デメリット | 適した状況 |

|---|---|---|---|---|

| コストプラス法 | 製造原価や仕入原価に一定の利益(マージン)を上乗せして価格を決定する。 | 計算が単純で分かりやすい。確実にコストを回収できる。 | 顧客の需要や競合価格を無視しているため、機会損失や売れ残りのリスクがある。 | 公共事業、受注生産品、下請け取引など。 |

| マークアップ法 | 小売業で多用。仕入原価に一定の利益率(マークアップ率)を乗じて売価を決める。 | 多数の商品を扱う際に、効率的に価格設定ができる。 | コストプラス法と同様に、市場環境を考慮しない点。 | スーパーマーケット、百貨店などの小売業。 |

| ターゲット・リターン法 | 目標とする投資収益率(ROI)を達成できるように価格を設定する。 | 投資回収の観点から価格を合理的に決定できる。 | 需要予測が外れると、目標を達成できないリスクがある。 | 巨額の設備投資が必要な製造業など。 |

| 知覚価値価格設定法 | 顧客が製品・サービスに感じる価値(知覚価値)に基づいて価格を設定する。 | 顧客の支払意思額に近づけるため、利益を最大化しやすい。 | 顧客の知覚価値を正確に測定するのが難しい。 | ブランド品、コンサルティング、独自性の高い製品。 |

| 差別化価格設定 | 顧客セグメント、場所、時期などに応じて異なる価格を設定する。 | 異なる需要層から収益を最大化できる。 | 顧客に不公平感を与える可能性や、管理が複雑になる。 | 映画館の学割、航空券、ホテルの季節料金など。 |

| ダイナミックプライシング | AIなどを活用し、需要と供給のバランスに応じて価格をリアルタイムで変動させる。 | 収益機会を最大化し、需要を平準化できる。 | 価格変動に対する顧客の不信感や、システムの導入コスト。 | 航空券、ホテル、イベントチケット、ライドシェア。 |

| 実勢価格設定法 | 競合他社の価格を基準(ベンチマーク)にして、自社の価格を決定する。 | 価格競争を回避しやすい。市場の相場観から外れない。 | 業界全体の収益性が低下するリスク。自社の独自性を出しにくい。 | 寡占市場、コモディティ化した製品(ガソリンなど)。 |

| 入札法 | 買い手(発注者)の仕様に基づき、複数の売り手(受注者)が価格を提示し、最も有利な条件の企業が選ばれる。 | 競争原理により、買い手はコストを抑えられる。 | 売り手は過度な価格競争に陥りやすい。 | 公共事業の入札、BtoBの大型プロジェクト。 |

| スキミング・プライシング | 新製品の導入初期に高価格を設定し、徐々に価格を引き下げていく。 | 短期間で開発コストを回収し、高い利益を得られる。 | 高価格が新規顧客の参入障壁になる。競合の参入を促す。 | スマートフォン、ゲーム機などのハイテク製品。 |

| ペネトレーション・プライシング | 新製品の導入初期に低価格を設定し、一気に市場シェアの獲得を目指す。 | 早期に大量の顧客を獲得し、市場での地位を確立できる。 | 初期段階では利益が低い、または赤字になる。ブランドイメージが安価に定着するリスク。 | サブスクリプションサービス、日用品、食品。 |

| フリーミアム | 基本機能を無料で提供し、より高度な機能や追加サービスを有料(プレミアム)で提供する。 | ユーザー獲得のハードルが非常に低い。口コミで広がりやすい。 | 無料ユーザーから有料ユーザーへの転換率(CVR)が低いと収益化が難しい。 | SaaS、オンラインツール、スマートフォンアプリ。 |

| バンドルプライシング | 複数の製品やサービスをセットにして、個別に購入するよりも割安な価格で提供する。 | 顧客単価(ARPU)の向上。関連商品の販売促進。 | 顧客が不要な商品も購入させられていると感じる可能性がある。 | ファストフードのセットメニュー、ソフトウェアスイート。 |

① コストプラス法

原価(製造原価や仕入原価)に、企業が目標とする一定の利益額(マージン)を上乗せして販売価格を決定する、最もシンプルで古くからある手法です。計算式は「価格 = 原価 + 目標利益額」となります。この方法の最大のメリットは、計算が簡単で分かりやすく、確実にコストを回収し利益を確保できる安心感にあります。特に、公共事業の入札や、顧客の仕様に基づいて製品を製造する受注生産などで用いられます。しかし、顧客がその価格に見合う価値を感じるか、また競合他社がいくらで販売しているか、といった市場の側面を一切考慮しない点が最大の弱点です。

② マークアップ法

コストプラス法と似ていますが、主に小売業で用いられる手法です。仕入原価に対して、目標とする一定の利益率(マークアップ率)を乗じて販売価格を決定します。計算式は「価格 = 仕入原価 × (1 + マークアップ率)」です。スーパーマーケットやアパレルショップなど、多品種の商品を扱う店舗で、一つ一つの商品の需要を分析することなく、効率的に価格を決定できるというメリットがあります。業界の慣習としてマークアップ率がある程度決まっていることも多く、運用が容易です。ただし、これもコストプラス法と同様に、市場の需要や競争環境を無視しているという欠点を抱えています。

③ ターゲット・リターン法

大規模な設備投資などを行った際に、その投資額に対して目標とする収益率(ROI: Return on Investment)を達成できるように価格を設定する手法です。まず、目標とする利益額を「投資額 × 目標収益率」で算出し、その利益を達成するために必要な価格を逆算します。投資回収という明確な財務目標に基づいているため、経営層への説明がしやすいというメリットがあります。自動車メーカーなどの製造業でよく利用されます。デメリットは、価格決定の前提となる「標準的な販売数量」の予測が外れた場合、目標とする収益を達成できないリスクがあることです。

④ 知覚価値価格設定法

これまでのコストベースの手法とは対照的に、顧客がその製品やサービスに対して感じている価値(Perceived Value)を基準に価格を設定するアプローチです。コストがいくらかかったかではなく、「顧客はこれにいくらまで払うか」という視点から出発します。高級ブランド品やコンサルティングサービス、特許技術を用いた独自性の高い製品など、機能的価値だけでなく情緒的価値が重視される場合に非常に有効です。成功すれば企業の利益を最大化できますが、顧客の知覚価値を正確に測定することが難しく、高度なマーケティングリサーチが必要になる点が課題です。

⑤ 差別化価格設定

同じ製品やサービスであっても、顧客、場所、時間、形態などを変えることで、異なる価格を設定する手法です。これにより、多様なニーズを持つ顧客層それぞれから、最大限の収益を引き出すことを目指します。

- 顧客別: 学生割引、シニア割引、会員価格など。

- 場所別: 同じ商品でも都心と郊外で価格を変える、劇場の座席(S席、A席)で価格を変えるなど。

- 時間別: 航空券の早期割引、ホテルのシーズン料金、平日のランチメニューなど。

非常に柔軟な価格設定が可能ですが、顧客から「不公平だ」という印象を持たれるリスクや、価格管理が複雑になるというデメリットも考慮する必要があります。

⑥ ダイナミックプライシング

差別化価格設定をさらに進化させ、AIやアルゴリズムを用いて、需要と供給の状況に応じて価格をリアルタイムで変動させる最先端の手法です。航空業界やホテル業界で古くから導入されていましたが、近年ではECサイト、ライドシェアサービス、スポーツ観戦のチケットなど、様々な分野で活用が広がっています。需要が高い時には価格を上げ、低い時には価格を下げることで、収益機会の最大化と稼働率の向上を同時に実現できます。一方で、価格が頻繁に変動することに対する顧客の不信感や、システム導入・運用のコストが課題となります。

⑦ 実勢価格設定法

自社のコストや顧客の需要よりも、競合他社の価格を最も重要な判断基準として価格を設定する手法です。特に、業界のプライスリーダー(価格決定において主導的な役割を果たす企業)が存在する場合に、その企業の価格に追随する形で自社の価格を決定します。ガソリンスタンドや、機能・品質で差別化が難しいコモディティ製品の市場でよく見られます。この手法のメリットは、価格競争を激化させることを避け、市場の安定を保ちやすい点です。しかし、自社のコスト構造やブランド価値を反映しにくく、業界全体が低い収益性に甘んじるリスクもはらんでいます。

⑧ 入札法

主に官公庁の公共事業や、企業間(BtoB)の大型プロジェクトなどで用いられる手法です。発注者(買い手)が求める仕様を提示し、それに対して複数の受注希望者(売り手)が価格を提示します。発注者は、価格だけでなく技術力なども含めて総合的に判断し、契約相手を決定します。競争原理が働くため、発注者側はコストを抑えやすいというメリットがあります。一方で、受注者側は仕事を得るために過度な価格競争に陥りやすく、利益を圧迫する可能性があります。

⑨ スキミング・プライシング(上澄み吸収価格戦略)

「Skim」とは「(液体の上澄みを)すくい取る」という意味です。その名の通り、新製品を市場に投入する際に、まず高価格を設定し、イノベーターやアーリーアダプターといった価格感度の低い顧客層から高い利益(上澄み)を吸収する戦略です。その後、市場の成熟や競合の参入に合わせて、段階的に価格を引き下げていきます。この戦略は、技術的な優位性があり、ブランドイメージが高い製品(例:最新のスマートフォン、高機能な家電、新型ゲーム機など)に適しています。メリットは、開発コストを早期に回収できることですが、高価格が参入障壁となり市場浸透が遅れる、また高利益を狙って競合が早期に参入してくる可能性があるといったデメリットもあります。

⑩ ペネトレーション・プライシング(市場浸透価格戦略)

「Penetrate」とは「浸透する」という意味で、スキミング・プライシングとは真逆のアプローチです。新製品を市場に投入する際に、意図的に低い価格を設定し、短期間で一気に市場シェアを獲得することを目指す戦略です。初期の利益を犠牲にしてでも、まず多くの顧客に使ってもらい、市場での圧倒的な地位を確立することを狙います。サブスクリプション型のSaaSや、日用品、食品など、スイッチングコストが低く、口コミ効果やネットワーク効果が期待できる製品・サービスに適しています。早期に「規模の経済」を働かせてコスト優位性を築くことができますが、初期段階では赤字になるリスクや、一度定着した「安い」というブランドイメージを後から覆すのが難しいという課題があります。

⑪ フリーミアム

「Free(無料)」と「Premium(割増料金)」を組み合わせた造語で、特にデジタルサービスやソフトウェアの分野で広く採用されているモデルです。基本的な機能は無料で提供して多くのユーザーを集め、その中の一部がより高度な機能や付加価値を求めて有料のプレミアムプランに移行することで収益を上げるビジネスモデルです。ユーザー獲得の心理的・金銭的ハードルが極めて低いため、爆発的にユーザー数を増やせる可能性があります。成功の鍵は、無料プランでも十分に価値を感じさせつつ、有料プランに移行したくなる魅力的なインセンティブを設計できるかと、無料ユーザーから有料ユーザーへの転換率(CVR)をいかに高めるかにかかっています。

⑫ バンドルプライシング(抱き合わせ価格)

複数の製品やサービスを一つのパッケージ(バンドル)としてまとめ、それぞれを個別に購入するよりも割安な価格で提供する手法です。ファストフードの「バリューセット」や、Microsoft Officeのような複数のソフトウェアをまとめた「スイート製品」が典型例です。企業側のメリットとしては、顧客一人当たりの購入単価(顧客単価)を引き上げられることや、人気商品と不人気商品を組み合わせることで在庫を効率的に販売できる点が挙げられます。顧客側にも、個別に買うよりお得になるというメリットがあります。ただし、セットの中に不要な商品が含まれていると、顧客に「抱き合わせ販売」というネガティブな印象を与えかねないため、セット内容の組み合わせには注意が必要です。

顧客心理に働きかける価格設定(心理的価格設定)

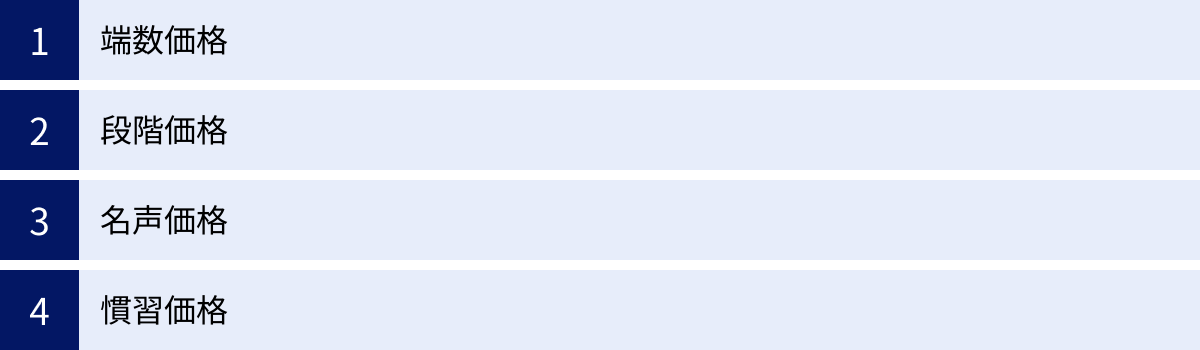

論理的な分析に基づく価格設定も重要ですが、人間の購買意思決定は、必ずしも合理的ではありません。多くの場合、感情や直感、思い込みといった心理的な要因が大きく影響します。この顧客心理の特性を利用して、購買を促す価格設定の手法を「心理的価格設定(Psychological Pricing)」と呼びます。ここでは、代表的な4つの手法を紹介します。これらを戦略的に活用することで、製品の魅力を高め、顧客の購入ハードルを下げることができます。

端数価格

「大台割れ価格」とも呼ばれ、スーパーマーケットのチラシや家電量販店の値札で最もよく見かける手法の一つです。例えば、10,000円の商品を9,980円に、3,000円の商品を2,980円に設定するように、キリの良い数字(大台)からわずかに低い価格を設定します。

この手法が効果的な理由は、主に2つの心理的効果に基づいています。

- 左端効果(Left-Digit Effect): 人間は数字を認識する際に、左側の桁の数字に最も強く影響される傾向があります。そのため、「10,000円」と「9,980円」を比較したとき、顧客の頭の中では、わずか20円の差であるにもかかわらず、「1万円台」と「9千円台」という大きな違いとして認識され、「安い」「お得だ」という印象を無意識に抱きやすくなります。

- 価格の具体性による信頼感: 9,980円のような端数のある価格は、「企業がコストを緻密に計算した上で、ぎりぎりまで値下げした結果の価格である」という印象を与え、価格設定の正当性や信頼感を高める効果があるとも言われています。

この手法は、特に価格に敏感な顧客層をターゲットとする日用品や食料品、家電製品などで非常に有効です。ただし、高級品やステータスを重視する製品に用いると、かえって安っぽい印象を与えてしまう可能性があるため、ブランドイメージとの整合性を考慮する必要があります。

段階価格

「価格段階設定」や「プライスライニング」とも呼ばれ、製品やサービスのラインナップを「松・竹・梅」のように3段階(あるいは複数段階)の価格帯で提供する手法です。例えば、あるSaaSツールで以下のようなプランを用意します。

- ベーシックプラン: 月額3,000円(基本機能のみ)

- スタンダードプラン: 月額5,000円(人気機能を追加)

- プレミアムプラン: 月額10,000円(全機能+手厚いサポート)

このように複数の選択肢を提示されると、多くの人は極端な選択を避け、中間の選択肢を選ぶ傾向があります。これを「ゴルディロックス効果(極端回避性)」と呼びます。企業はこの心理を利用して、最も利益率が高い、あるいは最も販売したい「竹(スタンダードプラン)」に顧客を巧みに誘導することができます。

また、この手法には他にもメリットがあります。

- 選択のアンカー効果: 最も高価な「松(プレミアムプラン)」は、それ自体はあまり売れなくても、中間の「竹(スタンダードプラン)」を相対的に安く見せるための「アンカー(錨)」としての役割を果たします。

- 顧客満足度の向上: 顧客に選択の自由を与えることで、「自分で選んだ」という納得感が生まれ、満足度の向上に繋がります。また、多様なニーズや予算を持つ顧客層に幅広く対応できます。

この手法を成功させるには、各プランの機能差と価格差のバランスを適切に設計することが重要です。

名声価格

「威光価格」や「プレステージ価格」とも呼ばれ、意図的に価格を高く設定することで、製品の品質の高さや希少性、ブランドのステータスを演出する手法です。一般的に、消費者は「価格が高いものほど品質も良いだろう」という心理的な推論(価格品質相関)を働かせる傾向があります。

この手法は、高級腕時計、宝飾品、高級ブランドのバッグ、高級車など、製品の機能的価値以上に、所有することによる満足感やステータスといった情緒的価値が重視される製品に非常に有効です。このような製品の場合、安易に価格を下げてしまうと、かえって「安物だ」「品質が低いのではないか」と顧客に疑念を抱かせ、ブランド価値を著しく毀損してしまう恐れがあります。

名声価格戦略を成功させるためには、価格の高さに見合うだけの圧倒的な品質、優れたデザイン、卓越したストーリー、そして一貫したブランディング活動が不可欠です。価格だけでなく、店舗の雰囲気、接客、パッケージなど、顧客体験のあらゆる側面で「高級感」を演出しなければなりません。価格が、そのブランドの世界観を構成する重要な要素となっているのです。

慣習価格

ガムや缶ジュース、自動販売機のタバコなど、特定の商品カテゴリーにおいて、長年の取引慣行や消費者の意識の中で、価格がほぼ固定化されている状態を指します。顧客の頭の中に「この商品は大体〇〇円くらい」という相場観(参照価格)が強く定着しているため、企業側が自由に価格を変更することが難しいのが特徴です。

例えば、自動販売機の缶ジュースが長らく120円で販売されていましたが、2022年以降、原材料費の高騰などを理由に130円に値上げされました。この際、各飲料メーカーは一斉に値上げを発表し、大々的な告知を行いました。これは、慣習価格を改定する際には、顧客の抵抗感を和らげるために、業界全体での協調した動きや、値上げの理由を丁寧に説明することがいかに重要かを示しています。

慣習価格が定着している市場では、価格を据え置いたまま内容量を減らす「シュリンクフレーション(実質値上げ)」という手法が取られることもあります。慣習価格は、企業がコントロールしにくい価格設定ですが、その市場でビジネスを行う上では無視できない重要な心理的要因です。

価格を決定する5つのステップ

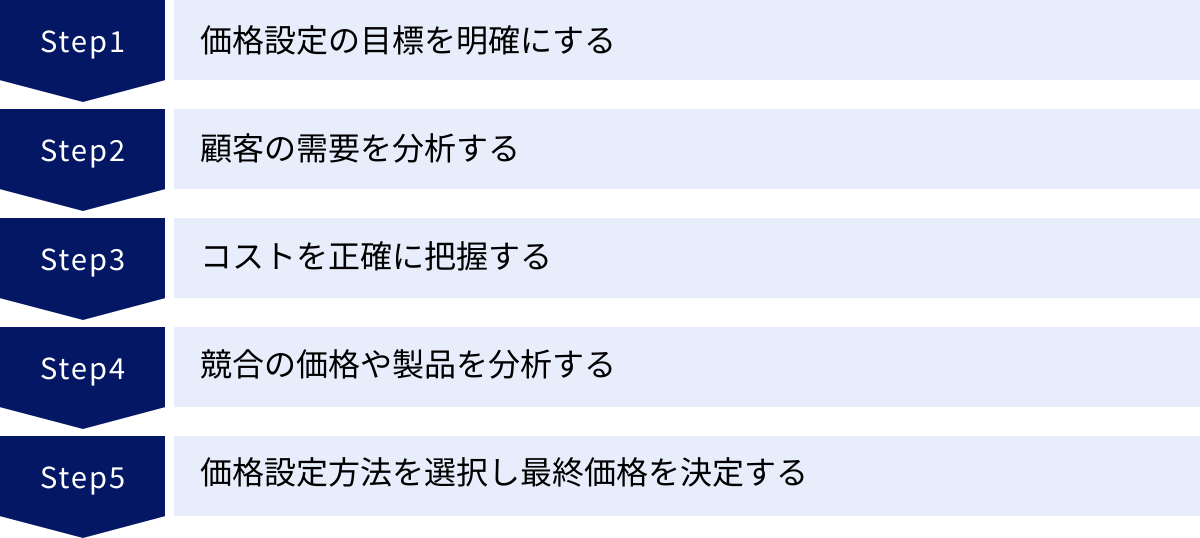

これまで見てきたプライシング戦略の理論や手法を、実際に自社の価格に落とし込むためには、どのようなプロセスを踏めばよいのでしょうか。ここでは、価格を体系的に決定するための実践的な5つのステップを紹介します。このステップは一度きりで終わるものではなく、市場環境の変化に応じて繰り返し見直すサイクルとして捉えることが重要です。

① 価格設定の目標を明確にする

何よりもまず、「今回の価格設定(または価格改定)によって、何を達成したいのか」という目標を明確に定義することから始めます。目標が曖昧なままでは、数ある価格設定手法の中から最適なものを選択することはできません。価格設定の目標は、企業の全体的な経営戦略やマーケティング戦略と連動している必要があります。

主な目標としては、以下のようなものが考えられます。

- 利益の最大化: 短期的な売上よりも、利益率や利益額を最大にすることを最優先する。高付加価値製品やニッチ市場で有効な目標です。

- 売上の最大化: 市場シェアの拡大やブランド認知度の向上を目的とし、まずは売上高を最大にすることを目指す。新製品の導入期などに設定されることが多い目標です。

- 市場シェアの獲得・維持: 競合との競争を意識し、特定の市場シェアを獲得または維持することを目標とする。ペネトレーション・プライシングなどが選択肢となります。

- 品質リーダーシップの確立: 高価格を設定することで、「業界最高品質」というブランドイメージを構築・維持する。名声価格などが関連します。

- 現状維持: 競争が激しい市場で、むやみな価格競争を避け、市場の安定を保つことを目的とします。

この最初のステップで設定した目標が、以降のすべての意思決定の羅針盤となります。例えば、「利益の最大化」を目指すならコスト分析と顧客の知覚価値の測定が重要になり、「市場シェアの獲得」を目指すなら競合分析とペネトレーション・プライシングが中心的な検討課題となるでしょう。

② 顧客の需要を分析する

次に、価格の「天井」を決定する要素である顧客の需要を詳細に分析します。顧客が自社の製品・サービスにどれだけの価値を感じ、いくらまでなら支払う意思があるのか(WTP: Willingness to Pay)を把握するステップです。

この分析には、前述した3C分析の「Customer」の視点が深く関わります。具体的な分析手法としては、以下のようなものが挙げられます。

- アンケート調査:

- 直接質問法: 「この製品にいくら支払いますか?」とシンプルに尋ねる方法。手軽ですが、回答が実際の購買行動と乖離する可能性があります。

- PSM分析(価格感度測定): 「高すぎて買えない価格」「高いと感じ始める価格」「安いと感じ始める価格」「安すぎて品質を疑う価格」の4つの質問から、顧客が受容できる価格帯(アクセプタブル・プライス・レンジ)を導き出します。

- コンジョイント分析: 製品を構成する複数の属性(機能、ブランド、価格など)を組み合わせた仮想的な製品プロファイルを複数提示し、消費者に選好順位をつけてもらいます。これにより、各属性が顧客の選択にどれだけ影響を与えているか、そして価格に対する感応度を統計的に明らかにできます。より精度の高い分析が可能ですが、専門的な知識とコストが必要です。

- 過去の購買データ分析: 自社の過去のPOSデータや販売実績を分析し、価格変更が販売数量にどのような影響を与えたかを検証します。

- テストマーケティング: 地域やオンラインストアを限定し、実際にいくつかの価格パターンで販売してみて、顧客の反応を直接的に測定します。

このステップを通じて、データに基づいた客観的な視点で顧客の価値認識を理解することが、感覚だけに頼った値決めからの脱却に繋がります。

③ コストを正確に把握する

顧客需要と並行して、価格の「床」となるコスト構造を正確に把握します。どれだけ売れても赤字になってしまう価格設定を避けるための、最低限の防衛ラインを確定させるステップです。

ここでも3C分析の「Cost」が重要となります。

- 変動費と固定費の洗い出し: 製品・サービスの提供にかかる全てのコストをリストアップし、それぞれが変動費なのか固定費なのかを分類します。原材料費、外注費、販売手数料などの変動費と、人件費、家賃、減価償却費などの固定費を明確に区別します。

- 損益分岐点分析: 総費用(変動費+固定費)と総売上が等しくなる販売数量または売上高(損益分岐点)を計算します。これにより、「最低でもどれだけ売らなければならないか」が明確になります。

- 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ (1 – 変動費率) ※変動費率 = 変動費 ÷ 売上高

- 目標利益を達成するための価格設定: 損益分岐点を超え、ステップ①で設定した目標利益を達成するためには、価格をいくらに設定し、どれだけの数量を販売する必要があるかをシミュレーションします。

コスト計算は地味な作業に見えますが、企業の体力を維持し、持続的な成長を支えるための土台です。この分析を怠ると、どんなに優れた製品であっても事業として成り立たなくなってしまいます。

④ 競合の価格や製品を分析する

自社の内部環境(コスト)と顧客の視点(需要)を分析したら、次に外部環境である市場に目を向け、競合の動向を分析します。市場における自社のポジショニングを決定し、価格戦略の現実的な選択肢を絞り込むためのステップです。

分析すべき項目は、3C分析の「Competitor」で触れた通りです。

- 競合の特定: 直接的な競合(同じ製品カテゴリーの企業)だけでなく、顧客の同じ課題を別の方法で解決する間接的な競合も視野に入れます。

- 価格調査: 競合製品の現在の価格、過去の価格推移、割引やキャンペーンの頻度などを調査します。

- 製品・価値の比較: 競合製品の機能、品質、デザイン、サポート体制などを自社製品と比較し、優位点と劣位点を客観的に評価します。顧客が価格差を納得するだけの価値の違いがあるかを検証します。

- 競合の戦略の推測: 競合はなぜその価格を設定しているのか?市場シェアを狙っているのか、高利益を追求しているのか、その戦略的な意図を推測します。

この分析結果をもとに、「競合よりも高く設定する」「低く設定する」「同等に設定する」という基本的な方向性を決定します。競合は脅威であると同時に、自社の戦略を映し出す鏡でもあります。

⑤ 価格設定方法を選択し最終価格を決定する

これまでの4つのステップで収集・分析した情報(目標、需要、コスト、競合)を全て統合し、最終的な価格を決定します。

- 価格設定手法の選択: 「代表的なプライシング戦略の手法12選」で紹介したような手法の中から、自社の目標、製品特性、市場環境に最も適したものを選択します。場合によっては、複数の手法を組み合わせることも有効です(例:コストプラス法で最低価格を算出し、知覚価値価格設定法で上限を探り、競合価格を参考に最終決定する)。

- 最終価格の決定とシミュレーション: 具体的な価格を決定し、その価格で目標販売数量を達成した場合の売上、コスト、利益がどうなるかをシミュレーションします。複数の価格案でシミュレーションを行い、最も目標達成に貢献する案を選択します。

- 心理的価格設定の適用: 決定した価格に対して、端数価格や段階価格といった心理的価格設定のテクニックを適用できないかを検討し、最終的な表示価格を調整します。

- 関係者との合意形成: 決定した価格とその根拠を、営業部門、マーケティング部門、経営層など、社内の関係者に共有し、合意を形成します。なぜその価格なのかを論理的に説明できることが重要です。

この5つのステップを経て決定された価格は、単なる勘や慣習によるものではなく、戦略的な意図と客観的なデータに裏打ちされた、説得力のある価格となるはずです。

プライシング戦略を成功させるためのポイント

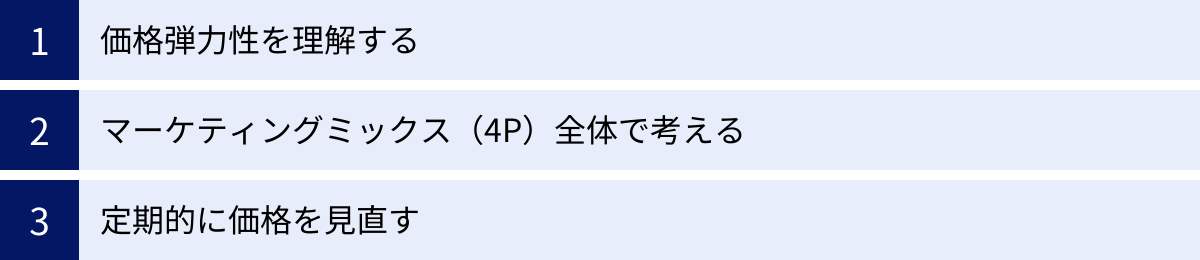

戦略を立案し、価格を決定するプロセスを実行するだけでは、プライシング戦略が成功するとは限りません。市場は常に変化し、顧客の心も移ろいやすいものです。ここでは、立案したプライシング戦略を成功に導き、その効果を最大化するための3つの重要なポイントを解説します。

価格弾力性を理解する

価格弾力性(Price Elasticity of Demand)とは、「価格が1%変化したときに、需要(販売数量)が何%変化するか」を示す指標です。この概念を理解することは、価格変更が売上や利益に与える影響を予測し、より精度の高い意思決定を行うために不可欠です。

価格弾力性は、以下の式で計算されます。

価格弾力性 = 需要の変化率(%) ÷ 価格の変化率(%)

この値によって、製品やサービスは大きく2つに分類されます。

- 弾力的な商品(弾力性の絶対値 > 1): 価格の変化に対して、需要がそれ以上に大きく変化する商品です。例えば、価格を10%値下げしたら、需要が20%増加するようなケースです。嗜好品や代替品が多い商品(例:特定のブランドの清涼飲料水、外食など)は弾力的である傾向があります。

- 戦略: このような商品では、値下げが売上増加に大きく貢献する可能性があります。しかし、安易な値下げは利益を圧迫するため、損益分岐点を考慮した慎重な判断が必要です。

- 非弾力的な商品(弾力性の絶対値 < 1): 価格が変化しても、需要があまり変化しない商品です。例えば、価格を10%値上げしても、需要が5%しか減少しないようなケースです。生活必需品や代替品が少ない商品(例:水道、電気、特定の医薬品など)は非弾力的である傾向があります。

- 戦略: このような商品では、値上げをしても顧客離れが少なく、売上と利益の増加に繋がりやすいと考えられます。ブランドロイヤルティが高い製品も、非弾力的になる傾向があります。

自社の製品がどちらの特性に近いかを理解することで、「値上げすべきか、値下げすべきか」「価格変更はどの程度のインパクトがあるか」といった問いに対して、データに基づいた答えを出すことができます。価格弾力性は、過去の販売データ分析やテストマーケティング、アンケート調査などによって測定することが可能です。

マーケティングミックス(4P)全体で考える

プライシング戦略は、決して孤立した活動ではありません。優れたプライシング戦略は、マーケティングの他の要素と一貫性を持ち、連携しているときに最大の効果を発揮します。このマーケティングの構成要素は「マーケティングミックス(4P)」として知られています。

- Product(製品): どのような製品・サービスを提供するのか。

- Price(価格): いくらで提供するのか。

- Place(流通): どこで(どのようなチャネルで)提供するのか。

- Promotion(販促): どのようにして顧客に知らせ、購入を促すのか。

これら4つの「P」は、互いに密接に関連し合っており、整合性が取れている必要があります。

例えば、

- 高級戦略のケース:

- Product: 最高品質の素材を使った、洗練されたデザインの製品。

- Price: 競合よりも大幅に高い名声価格。

- Place: 一等地の直営店や高級百貨店のみでの限定販売。

- Promotion: 高級雑誌への広告掲載や、格式の高いイベントでの展示。

もしこの戦略で、価格(Price)だけを安くしたり、ディスカウントストア(Place)で販売したり、安売りチラシ(Promotion)を打ったりすれば、全体の戦略が崩壊し、ブランドイメージは著しく毀損されてしまいます。

逆に、

- 市場浸透戦略のケース:

- Product: シンプルで使いやすい、標準的な機能の製品。

- Price: 競合より安いペネトレーション・プライシング。

- Place: スーパーやドラッグストアなど、幅広い流通網で販売。

- Promotion: テレビCMや大規模なサンプリングキャンペーンで認知度を一気に高める。

このように、価格戦略は、製品戦略、流通戦略、プロモーション戦略とセットで考えることで、初めて一貫性のある強力なメッセージを顧客に届けることができるのです。価格設定に悩んだときは、一度立ち止まって、他の3つのPとのバランスが取れているかを確認してみましょう。

定期的に価格を見直す

一度決定した価格が、永遠に最適であり続けることはありません。ビジネスを取り巻く環境は、常に変化しているからです。プライシング戦略を成功させる上で最も重要なことの一つは、価格を聖域化せず、定期的に見直し、最適化を図るという姿勢です。

価格見直しを検討すべき主なトリガーとしては、以下のようなものが挙げられます。

- コストの変化: 原材料費、人件費、輸送費などのコストが上昇または下降した場合。コスト上昇を価格に転嫁できなければ、利益は圧迫され続けます。

- 市場環境の変化: 新規競合の参入、競合の大きな戦略変更、法改正、景気変動など。

- 顧客の価値認識の変化: 新しい技術の登場やライフスタイルの変化により、顧客が製品・サービスに求める価値が変わった場合。

- 製品ライフサイクルの変化: 製品が導入期から成長期、成熟期、衰退期へと移行するにつれて、最適な価格戦略も変化します(例:スキミング・プライシング)。

- 戦略目標の変更: 企業の目標が「シェア拡大」から「利益重視」にシフトした場合など。

見直しの頻度は業界や製品によって異なりますが、少なくとも年に一度は、現状の価格が最適かどうかを評価する機会を設けるべきです。ダイナミックプライシングを導入している業界では、価格は日々、あるいは時間単位で見直されています。

価格の見直しは、単なる値上げ・値下げではありません。 料金体系そのもの(例:売り切りからサブスクリプションへ)や、段階価格のプラン内容の変更など、より根本的な改革も視野に入れるべきです。継続的なデータ分析と市場の監視を通じて、常に価格を最適化し続けるアジャイルな姿勢こそが、持続的な競争優位性を築く鍵となります。

価格設定・分析に役立つツール3選

プライシング戦略の立案と実行は、膨大なデータの分析と複雑な意思決定を伴います。近年、こうしたプロセスを効率化し、よりデータドリブンな価格設定を支援するための専門的なツールが登場しています。ここでは、日本国内で利用可能、あるいは注目されている代表的な価格設定・分析ツールを3つ紹介します。

| ツール名 | 提供会社 | 主な対象 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| MagicPrice | 株式会社空(sora) | ホテル・旅館などの宿泊施設 | AIが需要を予測し、最適な宿泊料金を毎日自動で提案するダイナミックプライシングツール。 |

| Price Labo | プライシングスタジオ株式会社 | 幅広い業界(BtoC, BtoB) | ツール提供ではなく、プライシング専門のコンサルティング・リサーチサービス。科学的アプローチで価格戦略を支援。 |

| PROS | PROS, Inc. | B2B製造業、流通業、航空・旅行業界など | AIを活用した包括的なプライシング最適化プラットフォーム。価格設定、見積もり作成(CPQ)などを自動化・最適化。 |

① MagicPrice

MagicPriceは、株式会社空(sora)が提供する、ホテルや旅館などの宿泊業界に特化したダイナミックプライシングツールです。宿泊施設の価格設定は、シーズン、曜日、周辺のイベント、競合の料金など、無数の要因に影響される非常に複雑な業務です。MagicPriceは、こうした業務の負担を軽減し、収益を最大化することを目指しています。

主な特徴・機能

- AIによる需要予測: 過去の実績データや予約のペース、さらには周辺のイベント情報や天候、競合の価格動向といった外部データまでをAIが分析し、将来の需要を高い精度で予測します。

- 最適な価格の自動提案: 予測された需要に基づき、客室タイプごとに最適な販売価格を毎日自動で計算し、推奨価格として提示します。これにより、担当者は経験や勘に頼ることなく、データに基づいた価格設定が可能になります。

- 競合施設の料金調査: 周辺の競合施設の料金を自動で収集・可視化します。自施設のポジショニングを確認し、競争力のある価格を設定するための重要な情報を提供します。

- 直感的なインターフェース: 複雑なデータを分かりやすいグラフやカレンダー形式で表示するため、専門的な知識がない担当者でも直感的に状況を把握し、意思決定に活用できます。

MagicPriceは、特に人手不足に悩む中小規模の宿泊施設にとって、価格設定業務を効率化し、属人化から脱却するための強力なソリューションとなり得ます。

参照:株式会社空 公式サイト

② Price Labo

Price Laboは、プライシングスタジオ株式会社が提供する、価格設定に特化したコンサルティングおよびリサーチサービスです。特定のソフトウェアを提供するのではなく、各企業の課題に応じて、専門家が科学的なアプローチを用いて最適な価格戦略を導き出す支援を行います。

主な特徴・サービス内容

- 科学的アプローチ: 経験や勘に頼るのではなく、経済学や心理学、統計学といった学術的な知見に基づいた分析を行います。特に、顧客の支払意思額(WTP)を測定するためのコンジョイント分析やPSM分析といった高度なリサーチ手法を得意としています。

- 幅広い業界への対応: BtoCの製品・サービスから、BtoBのソリューション、SaaSの料金体系設計まで、業界を問わず幅広いプライシングの課題に対応しています。

- 戦略立案から実行支援まで: 市場調査による現状分析、最適な価格戦略・料金体系の設計、さらには新価格を導入した後の効果測定(KPIモニタリング)まで、一貫してサポートします。

- オーダーメイドの提案: 決まったパッケージを提供するのではなく、クライアント企業のビジネスモデルや課題を深くヒアリングした上で、オーダーメイドの最適な解決策を提案します。

自社にプライシングの専門知識やノウハウがない場合や、既存の価格設定に根本的な課題を感じている企業にとって、外部の専門家の知見を活用できる強力なパートナーとなるでしょう。

参照:プライシングスタジオ株式会社 公式サイト

③ PROS

PROSは、米国に本社を置くPROS, Inc.が開発・提供する、AIを活用したプライシング最適化プラットフォームです。航空業界の収益管理(イールドマネジメント)から始まった歴史を持ち、現在ではB2Bの製造業や流通業を中心に、グローバルで多くの企業に導入されています。

主な特徴・機能

- B2Bに特化した価格最適化: 複雑な製品構成や多数の顧客セグメント、個別交渉が存在するB2Bビジネス特有の価格設定プロセスを最適化することに強みを持っています。

- CPQ(Configure, Price, Quote)機能: 顧客の要求に応じて製品の仕様を構成(Configure)し、最適な価格を提示(Price)し、正確な見積書を作成(Quote)するまでの一連のプロセスを自動化・高速化します。これにより、営業担当者は迅速かつ収益性の高い提案が可能になります。

- 動的な価格設定ガイダンス: AIが取引データや顧客データ、コスト、市場動向などをリアルタイムで分析し、個々の商談ごとに営業担当者に対して最適な目標価格や下限価格を提示します。

- 包括的なプラットフォーム: 単なる価格分析だけでなく、販売契約管理や販促リベート管理など、価格に関連する様々な業務を一つのプラットフォーム上で統合管理できます。

PROSは、特に大規模で複雑な価格体系を持つグローバル企業にとって、価格設定プロセス全体のガバナンスを強化し、収益性を向上させるための強力なエンタープライズ向けソリューションと言えます。

参照:PROS, Inc. 公式サイト

まとめ

本記事では、プライシング戦略の基本概念から、その重要性、価格設定の3つの基本要素、12の代表的な手法、そして実践的な導入ステップと成功のポイントまで、幅広く解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- プライシング戦略は単なる値決めではない: 企業の利益、ブランド、顧客との関係性を左右する、極めて重要な経営戦略です。

- 価格設定は3Cのバランスが鍵: 自社のコスト(Cost)を把握して「床」を定め、顧客(Customer)の知覚価値を理解して「天井」を探り、競合(Competitor)の動向を見て「立ち位置」を決める。この3つのバランスが不可欠です。

- 多様な手法から最適なものを選択する: コストベースの手法から、顧客価値や競合を基準にする手法、さらには市場に一気に浸透させたり、逆に上澄みを吸収したりする戦略まで、自社の目標や製品特性に合わせて最適な手法を組み合わせることが重要です。

- 顧客心理を理解する: 9,980円といった「端数価格」や「松竹梅」の「段階価格」など、顧客の非合理的な意思決定に働きかける心理的価格設定は、論理的な戦略を補完する強力な武器となります。

- 戦略は体系的なプロセスで決定する: ①目標設定 → ②需要分析 → ③コスト把握 → ④競合分析 → ⑤最終決定という5つのステップを踏むことで、データに裏打ちされた説得力のある価格を導き出せます。

- 成功の鍵は継続的な改善: プライシング戦略は一度決めたら終わりではありません。価格弾力性を理解し、マーケティングミックス(4P)全体で考え、市場の変化に合わせて定期的に価格を見直すという、ダイナミックな活動が求められます。

価格は、企業が顧客と行う最も直接的で力強いコミュニケーションです。そこに戦略がなければ、企業は自らの価値を正しく伝え、得られるべき利益を最大化する機会を逃してしまいます。

この記事が、皆さんのビジネスにおけるプライシング戦略を見直し、より収益性の高い、持続可能な成長への一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。