現代のビジネス環境は、情報過多と市場の成熟により、顧客の選択肢が無限に広がっています。このような状況下で、自社の製品やサービスを選んでもらうためには、単に良いものを作るだけでは不十分です。競合他社との違いを明確にし、顧客の心の中に「この製品は自分のためのものだ」という特別な位置を築くこと、すなわち効果的な「ポジショニング」が不可欠となります。

この記事では、マーケティング戦略の核となるポジショニングについて、その基本概念から具体的な戦略立案のプロセス、成功の秘訣、さらには失敗を避けるための注意点までを網羅的に解説します。STP分析との関係性や、分析に役立つフレームワーク、専門家への相談先まで、ポジショニングに関するあらゆる疑問に答える内容となっています。この記事を読めば、自社のビジネスを成長させるための、強力な羅針盤を手に入れることができるでしょう。

目次

ポジショニングとは

ビジネスにおける「ポジショニング」とは、ターゲットとする顧客の心の中に、競合他社の製品やサービスとは異なる、独自の価値を持つ存在として自社を位置づけるための活動を指します。これは、製品の物理的な特徴や価格だけでなく、ブランドイメージ、提供する顧客体験など、顧客が知覚するあらゆる要素を含みます。

市場には類似の製品やサービスが溢れており、顧客はすべての選択肢を詳細に比較検討する時間も意欲もありません。そのため、顧客は「高品質ならA社」「低価格ならB社」「デザインが良いならC社」といったように、特定のニーズや価値観に基づいて、頭の中で各ブランドを整理し、分類しています。この頭の中の「地図」における自社の座標を、意図的に設計し、確立していくプロセスこそがポジショEニング戦略です。

効果的なポジショニングは、顧客が購買を決定する際に、無意識のうちに自社製品を第一候補として想起させ、選ばれる確率を劇的に高めます。それは、単なる差別化を超え、顧客にとって「唯一無二の選択肢」となることを目指す、戦略的な取り組みなのです。

マーケティング戦略におけるポジショニングの役割

マーケティング戦略全体の中で、ポジショニングは羅針盤のような中心的な役割を担います。製品開発、価格設定、プロモーション、流通チャネルの選定といった、いわゆるマーケティングミックス(4P)のすべての意思決定は、確立したいポジションに基づいて行われるべきです。

例えば、「手軽にプロの味を楽しめる高品質な冷凍食品」というポジションを目指す企業があったとします。この場合、マーケティング活動は以下のように一貫性が生まれます。

- 製品(Product): プロの料理人が監修したレシピを採用し、高品質な食材を使用する。パッケージも高級感を演出し、調理の手軽さを分かりやすく伝えるデザインにする。

- 価格(Price): 単純な安売りはせず、品質に見合ったプレミアムな価格帯に設定する。ただし、高級レストランよりは手頃な価格で、「お得感」を演出する。

- プロモーション(Promotion): ターゲット層(忙しい共働き世帯や料理好きの単身者など)がよく利用するメディア(ライフスタイル雑誌、料理系インフルエンサーのSNSなど)で、品質の高さや調理の簡便さを訴求する。

- 流通(Place): ブランドイメージを損なわないよう、ディスカウントストアではなく、高級スーパーや百貨店、自社のECサイトを中心に販売する。

このように、ポジショニングが明確であれば、マーケティング活動の各要素に一貫した方向性が与えられ、その相乗効果によってブランドメッセージが強力に顧客に伝わります。逆に、ポジショニングが曖昧だと、製品は良いのにプロモーションがちぐはぐだったり、価格設定がターゲット層と合っていなかったりと、マーケティング活動全体が非効率になり、投資が無駄になってしまうリスクが高まります。

さらに、ポジショニングは社内に対しても重要な役割を果たします。開発、営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、異なる部門の従業員が「我々は何者で、顧客にどのような価値を提供するのか」という共通の認識を持つことができます。これにより、組織全体が同じ目標に向かって力を合わせることができ、顧客に提供する価値のブレがなくなります。

混同しやすいブランディングとの違い

ポジショニングとブランディングは、密接に関連しており、しばしば混同されがちですが、その焦点には明確な違いがあります。この違いを理解することは、両方の戦略を効果的に活用する上で非常に重要です。

| 観点 | ポジショニング | ブランディング |

|---|---|---|

| 主な目的 | 競合との差別化、市場における独自の立ち位置の確立 | 顧客との感情的な繋がり、信頼と共感の醸成 |

| 視点 | 競合志向・市場志向。競合と比較してどう違うかを明確にする。 | 顧客志向。顧客にどう思われたいか、どんな感情を抱かせたいかを追求する。 |

| アプローチ | 分析的・論理的。市場分析、競合分析に基づき、 rationally(合理的)に立ち位置を決める。 | 感情的・創造的。ストーリー、デザイン、世界観などを通じて、 emotionally(感情的)に訴えかける。 |

| 成果物(例) | ポジショニングマップ、タグライン、バリュープロポジション | ブランドロゴ、ブランドストーリー、ブランド体験、顧客ロイヤルティ |

簡単に言えば、ポジショニングは「頭」に訴えかける戦略であり、ブランディングは「心」に訴えかける戦略です。

ポジショニングは、「なぜ競合ではなく、自社を選ぶべきなのか」という論理的な理由を提供します。それは、「価格が最も安い」「機能が最も優れている」「特定のニーズに特化している」といった、比較可能な優位性を示すことです。これは、顧客が製品を比較検討する段階で、合理的な判断を下すための重要な手がかりとなります。

一方、ブランディングは、「このブランドが好きだ」「このブランドは信頼できる」といった感情的な結びつきを築くことを目指します。それは、企業の理念やストーリー、デザイン、顧客とのコミュニケーションを通じて醸成される、共感や愛着です。強力なブランドは、顧客に安心感を与え、価格や機能以外の理由で選ばれるようになります。

これら二つは、車の両輪のような関係です。優れたポジショニング戦略があっても、顧客の心に響くブランディングがなければ、単なる機能的な存在に留まり、長期的なファンを獲得することは難しいでしょう。逆に、魅力的なブランドストーリーがあっても、市場における独自のポジションが不明確であれば、競合の中に埋もれてしまい、顧客に発見されることすら困難になります。

理想的なのは、論理的なポジショニング(差別化された価値)と、感情的なブランディング(共感と信頼)が完全に一致し、相互に強化し合う状態です。例えば、「安全性」というポジションを確立したい自動車メーカーは、衝突安全テストの客観的なデータ(ポジショニング)を提示すると同時に、家族の愛や安心感をテーマにした感動的なCM(ブランディング)を展開します。このようにして、「安全性といえばこのメーカー」という認識が、顧客の頭と心の両方に深く刻み込まれるのです。

ポジショニングがビジネスで重要な理由

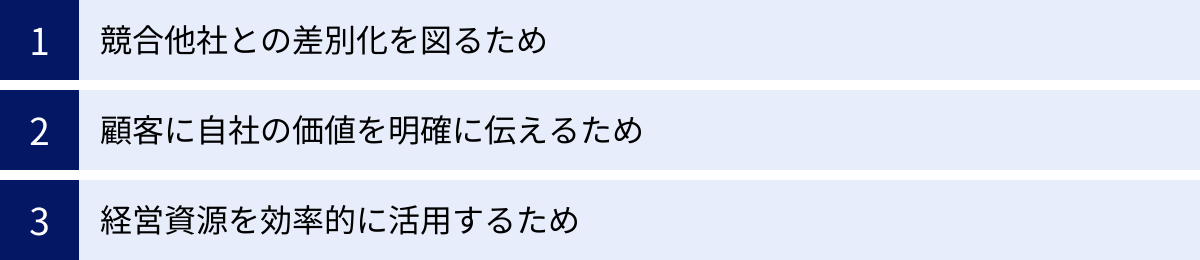

なぜ、これほどまでにポジショニングが重要視されるのでしょうか。その理由は、現代の厳しいビジネス環境を勝ち抜くための、3つの本質的なメリットに集約されます。それは、「競合との差別化」「顧客への価値伝達」「経営資源の効率化」です。

競合他社との差別化を図るため

現代市場の最も大きな特徴は、製品やサービスの同質化(コモディティ化)が進んでいることです。テクノロジーの進化やグローバル化により、どの企業も一定水準以上の品質を持つ製品を開発・提供できるようになりました。その結果、機能や性能だけで他社と大きな差をつけることが極めて困難になっています。

このような「何を売っても同じに見える」市場において、顧客は価格でしか製品を判断しなくなります。その結果、企業は熾烈な価格競争に巻き込まれ、利益率が低下し、疲弊していくという悪循環に陥りがちです。

このコモディティ化の罠から抜け出すための唯一の鍵が、ポジショニングによる差別化です。ポジショニング戦略とは、顧客の頭の中に「価格以外の価値基準」を設ける試みと言えます。例えば、以下のような差別化軸が考えられます。

- 品質・性能: 「最も壊れにくい」「最も処理速度が速い」

- デザイン: 「最も美しい」「最もミニマル」

- 利便性: 「最も使いやすい」「最も手軽に利用できる」

- 顧客サポート: 「最も親身で丁寧」「24時間365日対応」

- 専門性: 「特定の業界に特化」「プロフェッショナル向け」

- ブランドイメージ: 「環境に優しい」「革新的である」

重要なのは、すべての面で一番を目指す必要はないということです。むしろ、特定のターゲット顧客が最も重視する価値軸を見つけ出し、その一点において「圧倒的なNo.1」という認識を確立することが重要です。

例えば、ある掃除機メーカーが、吸引力の強さでは競合に勝てないと判断したとします。そこで、「軽さと静音性」という新たな価値軸でポジショニングを図る戦略を立てます。ターゲットを「小さな子供がいる家庭」や「集合住宅に住む人」に絞り、製品開発からプロモーションまで、「軽くて静か」というメッセージで一貫させます。

その結果、顧客の頭の中には、「パワフルな掃除機ならA社、軽くて静かならB社」という地図が描かれます。B社は、吸引力という土俵での不毛な戦いを避け、自らが設定した新たな土俵で独自の地位を築くことに成功したのです。このように、ポジショニングは、血みどろの競争(レッドオーシャン)から抜け出し、競争相手のいない未開拓の市場(ブルーオーシャン)を創造するための強力な武器となります。

顧客に自社の価値を明確に伝えるため

どんなに優れた製品やサービスを持っていても、その価値が顧客に伝わらなければ、存在しないのと同じです。情報爆発時代の現代において、顧客は日々、何千もの広告やメッセージに晒されています。その中で、自社のメッセージを顧客の記憶に留めてもらうことは至難の業です。

ここでポジショニングが大きな力を発揮します。明確なポジショニングは、複雑な製品の価値を、シンプルで記憶に残りやすい「一言」に要約する役割を果たします。これは、マーケティングコミュニケーションにおける「コアメッセージ」となります。

例えば、「多機能で高性能なビジネスチャットツール」という説明では、特徴は伝わっても、顧客の心には響きません。類似ツールとの違いも不明確です。しかし、ポジショニングを明確にし、「大企業向けの高度なセキュリティと管理機能を備えたチャットツール」と定義すればどうでしょうか。

この一言だけで、ターゲット顧客(大企業のIT担当者)は、「これは自分たちのためのツールかもしれない」と直感的に理解します。そして、「セキュリティ」や「管理機能」という具体的なキーワードが記憶に残り、他社製品と比較する際の明確な判断基準となります。

優れたポジショニングは、顧客の購買プロセスを簡略化し、意思決定を後押しする効果があります。顧客は、「自分の抱えるこの課題を解決してくれるのは、このブランドだ」と迷いなく判断できるようになるのです。

さらに、この明確なメッセージは、口コミやSNSでの拡散(バイラルマーケティング)においても極めて重要です。顧客が友人や同僚に製品を推薦する際、「あの製品は、〇〇なところが最高なんだ」と簡単に説明できなければ、口コミは広がりません。ポジショニングが明確であればあるほど、その製品の「語りやすさ」が増し、顧客自身が熱心な伝道師(エバンジェリスト)となってくれる可能性が高まります。

経営資源を効率的に活用するため

企業が持つ経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)は、常に有限です。特に、スタートアップや中小企業にとっては、その制約はより厳しいものとなります。ポジショニング戦略は、この限られた資源をどこに集中投下すべきかを判断するための、明確な指針を与えてくれます。

ポジショニングが曖昧な企業は、「あれもこれも」と手を出してしまいがちです。あらゆる顧客層にアピールしようと、八方美人なマーケティング活動を展開し、結果として誰の心にも響かない、という事態に陥ります。広告費は分散し、製品開発の方向性も定まらず、営業担当者も誰に何を売ればいいのか分からなくなります。これは、貴重な経営資源を浪費する典型的なパターンです。

一方、ポジショニングが明確な企業は、「やらないこと」を意思決定できます。

- ターゲット顧客の絞り込み: 「我々はこの顧客層に特化する。それ以外の層は追わない」と決めることで、マーケティング予算を最も効果的なチャネルに集中できます。

- 製品開発の優先順位付け: 「我々の強みはこの機能だ。それ以外の機能開発は優先度を下げる」と判断することで、開発リソースをコアバリューの強化に注力できます。

- プロモーションメッセージの統一: 「我々が伝えるべきメッセージはこれだ」と定義することで、広告、ウェブサイト、営業資料など、すべてのコミュニケーションに一貫性が生まれ、メッセージの浸透力が高まります。

例えば、「高級志向の個人投資家向け資産運用アドバイス」というポジションを確立した場合、大衆向けのテレビCMに多額の広告費を投じる必要はありません。代わりに、富裕層向けの雑誌への出稿や、プライベートセミナーの開催といった、より費用対効果の高い施策に資源を集中できます。

このように、ポジショ-ニングは、ビジネス活動における「選択と集中」を促進し、投資対効果(ROI)を最大化するための羅針盤として機能します。限られた弾薬を、最も勝てる可能性の高い一点に集中させる。これこそが、ポジショニングがもたらす経営上の最大のメリットの一つなのです。

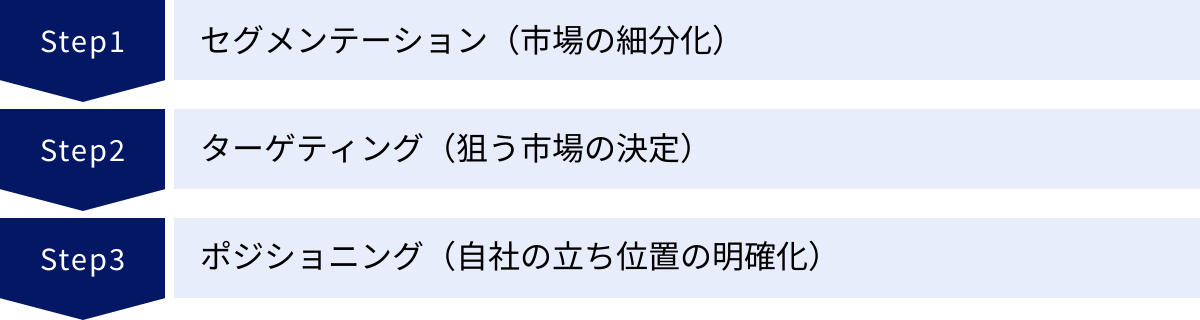

マーケティング戦略の基本「STP分析」とポジショニングの関係

ポジショニングは単独で存在する概念ではなく、より大きなマーケティング戦略のフレームワークである「STP分析」の最終段階に位置づけられます。STP分析は、著名な経営学者フィリップ・コトラーが提唱したもので、効果的なマーケティング戦略を立案するための基本的なプロセスです。

STPとは、以下の3つのステップの頭文字を取ったものです。

- S: Segmentation(セグメンテーション / 市場の細分化)

- T: Targeting(ターゲティング / 狙う市場の決定)

- P: Positioning(ポジショニング / 自社の立ち位置の明確化)

この「市場を切り分け(S)、狙いを定め(T)、独自の立ち位置を築く(P)」という一連の流れを理解することが、効果的なポジショニング戦略を立てるための大前提となります。

セグメンテーション(市場の細分化)

最初のステップであるセグメンテーションは、多様なニーズを持つ顧客が存在する市場全体を、同じようなニーズや性質を持つ小さなグループ(セグメント)に分割することです。市場を一つの大きな塊として捉えるのではなく、異なる特徴を持つ集団の集合体として理解するプロセスです。

なぜ市場を細分化する必要があるのでしょうか。それは、「すべての人を満足させる製品は、結局のところ誰も満足させられない」からです。例えば、「自動車市場」と一括りにしても、そこには燃費を重視する人、走行性能を求める人、家族での利用を考える人、デザイン性を重視する人など、全く異なるニーズを持つ顧客が混在しています。これらのすべての人々に同じ車を売ろうとしても、誰にとっても中途半端な製品になってしまいます。

セグメンテーションを行う際には、一般的に以下のような切り口(変数)が用いられます。

- 地理的変数(ジオグラフィック変数): 国、地域、都市の規模、人口密度、気候など。

- 例:寒冷地向けの暖房器具、都市部向けのコンパクトカー

- 人口動態変数(デモグラフィック変数): 年齢、性別、家族構成、所得、職業、学歴、宗教など。

- 例:若者向けのファッションブランド、高所得者向けの金融商品

- 心理的変数(サイコグラフィック変数): ライフスタイル、価値観、パーソナリティ、興味・関心など。

- 例:環境意識の高い人向けのオーガニック食品、アウトドア好き向けの高機能ウェア

- 行動変数(ビヘイビアル変数): 購買状況、使用頻度、求めるベネフィット、ブランドへのロイヤルティなど。

- 例:価格重視の顧客、品質重視の顧客、ヘビーユーザー、ライトユーザー

効果的なセグメンテーションのポイントは、分割したセグメントが測定可能で、アクセス可能で、十分な規模があり、差別化可能であることです。これらの基準を満たすように市場を切り分けることで、次のターゲティングのステップがより意味のあるものになります。

ターゲティング(狙う市場の決定)

セグメンテーションによって市場がいくつかのグループに分割されたら、次のステップはターゲティングです。ターゲティングとは、分割したセグメントの中から、自社が最も効果的にアプローチでき、最大の成果を期待できるセグメントを選び出し、そこを標的市場(ターゲット市場)として定めることです。

すべてのセグメントを狙うのは、経営資源の無駄遣いにつながります。自社の強みや経営理念、競合の状況などを総合的に判断し、最も魅力的な市場に「選択と集中」を行うのがターゲティングの目的です。

ターゲット市場を選定する際には、主に以下の3つの観点から評価します。

- 市場の魅力度:

- 市場規模と成長性: そのセグメントは十分な売上や利益が見込める大きさか?今後、市場は拡大する見込みがあるか?

- 競合の状況: 競合は多いか少ないか?強力な競合が存在するか?新規参入の障壁は高いか低いか?

- 自社の強みとの適合性:

- 自社の経営資源: 自社の技術、人材、資金力、ブランドイメージなどを活かせる市場か?

- 自社の経営理念・ビジョン: 自社が目指す方向性と一致しているか?

- 到達可能性:

- マーケティングチャネル: そのセグメントの顧客に対して、効果的に製品や情報を届けられるか?

これらの評価に基づき、いくつかのセグメントの中から、自社にとって最も「勝てる」可能性が高い市場を選び抜きます。この「誰に売るのか」という決定が、後のポジショニングの方向性を決定づける、極めて重要な意思決定となります。

例えば、ある化粧品会社が市場を「10代」「20-30代」「40代以上」という年齢でセグメンテーションしたとします。自社の強みが「最先端のエイジングケア技術」にあると判断した場合、「40代以上」のセグメントをターゲットとして選定する、といった具合です。

ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)

セグメンテーションで市場の地図を広げ、ターゲティングで進むべき場所を決めたら、いよいよSTP分析の最終段階であるポジショニングです。ポジショニングは、定めたターゲット市場において、競合製品と比べて自社製品がどのような独自の価値を提供するのかを明確にし、顧客の心の中にそのイメージを植え付ける活動です。

ターゲティングで「誰に売るか」を決めた後、ポジショニングでは「その人たちに、どう思われたいか」を定義します。ターゲット顧客が製品を選ぶ際に重視するであろう要素(価格、品質、機能、デザインなど)を考慮し、競合が提供できていない、あるいは自社がより優れている価値を見つけ出します。

このプロセスで重要なのは、差別化ポイントがターゲット顧客にとって本当に意味のあるものかという視点です。いくら技術的に優れた特徴であっても、それがターゲット顧客の課題解決や欲求充足に繋がらなければ、価値として認識されません。

例えば、前述の化粧品会社が「40代以上」をターゲットにした場合、彼女たちが化粧品に求める価値(ベネフィット)は何かを深く掘り下げます。「シミやシワを隠したい」「肌にハリを取り戻したい」「自然な仕上がりが良い」といったニーズが考えられます。

次に、競合他社の製品がこれらのニーズにどう応えているかを分析します。A社はカバー力は高いが厚塗り感がある、B社は自然な仕上がりだが効果が薄い、といった競合のポジションを把握します。

その上で、自社の「最先端のエイジングケア技術」という強みを活かし、「高い効果と自然な仕上がりを両立し、肌本来の美しさを引き出す」といった独自のポジションを確立することを目指します。

このように、STP分析は、市場全体を俯瞰し(S)、戦うべき場所を選び(T)、その場所で自らの旗を立てる(P)という、一貫した論理的な流れを持つ戦略策定プロセスです。ポジショニングは、このプロセスの集大成であり、ここでの決定が、その後のすべてのマーケティング活動の成功を左右するのです。

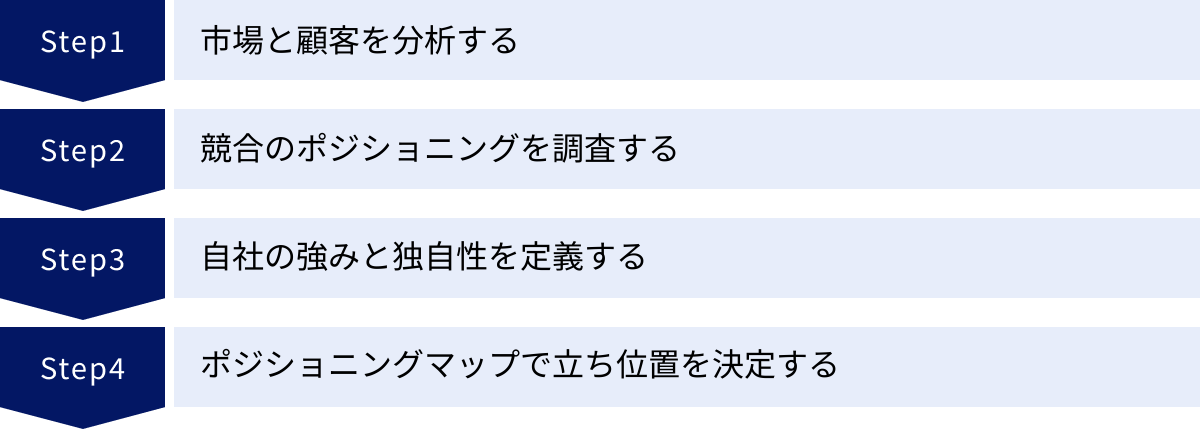

ポジショニング戦略を立てる4つの手順

効果的なポジショニングは、単なる思いつきや感覚で生まれるものではありません。客観的な分析と戦略的な思考に基づいた、体系的なプロセスを経て確立されます。ここでは、ポジショニング戦略を立案するための具体的な4つの手順を解説します。

① 市場と顧客を分析する

ポジショニング戦略の出発点は、戦うべき市場と、その市場にいる顧客を深く理解することです。これは、STP分析におけるセグメンテーションとターゲティングのプロセスと密接に関連しています。

まず、自社が参入しようとしている市場全体の規模、成長性、トレンド、主要なプレイヤーなどをマクロな視点で把握します。市場は成長しているのか、それとも縮小しているのか。どのような技術革新や社会的な変化が起きているのか。こうした外部環境の分析(PEST分析などが有効)を通じて、ビジネスチャンスとリスクを洗い出します。

次に、ミクロな視点、すなわち顧客の解像度を徹底的に高めることが重要です。ターゲットとする顧客は誰なのか。彼らはどのような日常生活を送り、どのような課題や悩みを抱えているのか。何を価値あるものと感じ、製品やサービスを購入する際に何を決め手としているのか。

この顧客理解を深めるために、以下のような手法が役立ちます。

- アンケート調査: 定量的なデータを収集し、顧客層の全体像を把握します。

- インタビュー: 顧客と直接対話し、数値には表れない深層心理やインサイト(本音)を探ります。

- ペルソナ設定: 調査結果を基に、ターゲット顧客を象徴する架空の人物像(ペルソナ)を詳細に設定します。年齢、職業、家族構成、趣味、価値観などを具体的に描き出すことで、チーム内での顧客イメージを共有しやすくなります。

- カスタマージャーニーマップ作成: ペルソナが製品を認知し、興味を持ち、購入し、利用するまでの一連のプロセスを可視化します。各段階での顧客の行動、思考、感情を分析することで、アプローチすべき最適なタイミングや方法が見えてきます。

このステップで最も重要なのは、顧客が製品を購入する際に重視する要因、すなわちKBF(Key Buying Factor:購買決定要因)を特定することです。価格なのか、品質なのか、デザインなのか、サポート体制なのか。このKBFこそが、後のポジショニングマップの軸を決定する上で極めて重要な情報となります。

② 競合のポジショニングを調査する

自社が戦う市場と顧客を理解したら、次はその市場にいる競合他社が、どのようなポジションを築いているのかを徹底的に調査します。孫子の兵法に「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」とあるように、競合を知らずして勝利はありえません。

競合調査の目的は、単に競合製品の機能や価格をリストアップすることではありません。「競合は、ターゲット顧客の心の中で、どのように認識されているのか」を明らかにすることです。

具体的には、以下のような項目について調査を進めます。

- 直接的な競合と間接的な競合の特定: 同じ製品カテゴリーの企業(直接的競合)だけでなく、顧客の同じ課題を異なる方法で解決しようとしている企業(間接的競合)も洗い出します。例えば、コーヒーショップの競合は他のコーヒーショップだけでなく、コンビニコーヒーやエナジードリンクも含まれる可能性があります。

- 競合のSTP分析: 競合はどの市場セグメントをターゲットにしているのか。そして、どのようなポジショニングを打ち出しているのかを推測します。

- 競合のマーケティングミックス(4P)分析:

- 製品(Product): 主力製品は何か。品質、機能、デザインの特徴は?

- 価格(Price): 価格帯はどのレベルか。価格設定の戦略は?

- プロモーション(Promotion): どのような広告メッセージを発信しているか。どのメディア(Webサイト、SNS、CMなど)を活用しているか。

- 流通(Place): どこで販売しているか(オンライン、実店舗、代理店など)。

- 顧客からの評価: SNS、レビューサイト、口コミなどを分析し、顧客が競合に対してどのようなイメージ(強み・弱み)を持っているかを把握します。

これらの調査を通じて、市場における「空白地帯(ホワイトスペース)」、すなわち、競合がまだ満たせていない顧客ニーズや、競合が手薄になっているポジションを発見することが、このステップの最終的なゴールです。競合がひしめく激戦区を避け、自社が有利に戦える場所を見つけ出すための重要なプロセスです。

③ 自社の強みと独自性を定義する

市場、顧客、競合の分析が終わったら、いよいよ視点を自社に向けます。「我々は何者で、他社にはないどのような価値を提供できるのか」という、自社の強み(Strength)と独自性(Uniqueness)を定義するステップです。

ここでの強みとは、単に「自社ができること」ではありません。「競合他社には真似できず、かつ、ターゲット顧客が価値を感じるもの」でなければなりません。この3つの円(自社、競合、顧客)が重なる部分を見つけ出すことが重要です。この分析には、3C分析(Customer, Competitor, Company)やSWOT分析(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)といったフレームワークが非常に役立ちます。

自社の強みを洗い出す際には、以下のような多角的な視点から検討しましょう。

- 技術・製品: 特許技術、独自の製造プロセス、優れた製品性能など。

- 人材・組織: 特定分野の専門家チーム、独自の企業文化、迅速な意思決定プロセスなど。

- 顧客基盤・ブランド: 熱心なファンコミュニティ、高いブランド認知度、長年にわたる信頼など。

- コスト構造: 効率的なサプライチェーン、規模の経済による低コスト生産など。

- 情報・データ: 独自の顧客データ、高度な分析能力など。

これらの強みをリストアップしたら、それらが本当に競合に対する優位性となっているか、そしてターゲット顧客にとって魅力的な価値に繋がるかを厳しく評価します。

そして、最終的に自社の価値提案(バリュープロポジション)を、簡潔で力強い言葉で定義します。バリュープロポジションとは、「①どの顧客の、②どのような課題を、③競合とは異なるどのような方法で解決し、④どのような結果をもたらすのか」を明確にした、約束の言葉です。

例えば、「忙しい中小企業の経営者(①)が抱える、煩雑で時間のかかる経理業務(②)を、AIによる自動化と専門家チャットサポート(③)で解決し、経営者が本業に集中できる時間(④)を生み出すクラウド会計ソフト」といった形です。この明確なバリュープロポジションこそが、ポジショニング戦略の核となります。

④ ポジショニングマップで立ち位置を決定する

ここまでの分析で得られた情報(顧客のKBF、競合のポジション、自社の強み)を統合し、自社が目指すべき具体的なポジションを視覚的に決定するのが、この最終ステップです。そのための最も強力なツールが「ポジショニングマップ」です。

ポジショニングマップは、2つの重要な軸(通常は顧客のKBF)で構成される二次元の図です。このマップ上に、競合他社と自社を配置することで、市場の全体像と各社の相対的な位置関係を一目で把握できます。

具体的な作成プロセスは次の通りです。

- 軸の選定: ステップ①で特定した顧客のKBFの中から、最も重要な2つの軸を選びます。例えば、「価格(高い⇔安い)」と「品質(高い⇔低い)」、「機能性(多機能⇔シンプル)」と「デザイン性(クラシック⇔モダン)」などです。

- 競合のプロット: ステップ②の調査結果に基づき、各競合企業がマップ上のどの位置にいるかを配置(プロット)していきます。

- 空白地帯の発見: 競合がプロットされたマップを眺め、企業が集中しているエリアと、誰もいない「空白地帯(ホワイトスペース)」を探します。

- 自社のポジション決定: ステップ③で定義した自社の強みを活かせる、魅力的で勝算のある空白地帯を見つけ、そこを自社が目指すべきポジションとして定めます。

例えば、あるカフェチェーン市場のポジショニングマップを作成したとします。縦軸に「品質・専門性(高い⇔低い)」、横軸に「価格(高い⇔安い)」を設定します。すると、右下の「低価格・低品質」エリアには多くのチェーンがひしめき合い、左上の「高価格・高品質」エリアにも専門性の高いカフェが点在しているかもしれません。

しかし、左下の「低価格・高品質」というエリアが空白地帯であることに気づくかもしれません。もし自社が効率的な仕入れルートやオペレーションを持っており、高品質なコーヒーを低価格で提供できる強みがあるならば、この空白地帯こそが狙うべきポジションとなります。

このポジションを確立するために、「専門店の味を、日常的な価格で」といったコアメッセージを掲げ、マーケティング活動を展開していくことになります。このように、ポジショニングマップは、複雑な市場分析の結果をシンプルに可視化し、戦略的な意思決定を助けるための羅針盤として機能するのです。

ポジショニングマップの作り方と2つのポイント

ポジショニング戦略を視覚化し、関係者間の共通認識を形成するための強力なツールが「ポジショニングマップ」です。しかし、ただ闇雲に作っても意味がありません。その効果を最大化するためには、2つの重要なポイントを押さえる必要があります。

① 顧客のKBF(購買決定要因)を軸に設定する

ポジショニングマップの有効性を左右する最も重要な要素は、「マップの縦軸と横軸に何を設定するか」です。ここで犯しがちな間違いは、企業側の視点(作り手の都合)で軸を選んでしまうことです。例えば、「製造工程の複雑さ」や「原材料の種類」といった軸を設定しても、それが顧客の購買行動に直接影響を与えないのであれば、そのマップから得られる示唆はほとんどありません。

成功するポジショニングマップの鍵は、徹底して顧客視点に立ち、顧客が製品やサービスを選ぶ際に本当に重視している判断基準、すなわちKBF(Key Buying Factor:購買決定要因)を軸に設定することです。

KBFは、業界や製品、ターゲット顧客によって千差万別です。代表的なKBFの例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 価格: 高価格 ⇔ 低価格

- 品質: 高品質 ⇔ 標準品質

- 機能: 多機能 ⇔ 単機能(シンプル)

- デザイン: 先進的 ⇔ 伝統的、ラグジュアリー ⇔ カジュアル

- ターゲット層: 若者向け ⇔ シニア向け、プロ向け ⇔ 初心者向け

- 利便性: 手軽さ ⇔ 手間暇をかける、オンライン完結 ⇔ 対面サポート

- 提供価値: 性能・効率重視 ⇔ 情緒・体験重視

適切なKBFを軸として選定するためのヒント:

- 顧客調査を基にする: 前述の「ポジショニング戦略を立てる4つの手順」のステップ①で行った顧客インタビューやアンケート調査の結果から、「〇〇だったから購入を決めた」「比較した際に△△を重視した」といった生の声を拾い上げ、KBFの候補をリストアップします。

- 複数のマップを作成してみる: 最初から一つの完璧な軸の組み合わせに絞ろうとせず、異なるKBFの組み合わせで複数のポジショニングマップを試作してみましょう。例えば、「価格×品質」のマップ、「機能×デザイン」のマップ、「ターゲット層×利便性」のマップなどを作成し、それぞれのマップが市場の構造をどれだけ明確に表現できるかを比較検討します。

- 相関性の低い2軸を選ぶ: 縦軸と横軸は、互いに独立した(相関性の低い)概念を選ぶことが重要です。例えば、「品質」と「価格」は、一般的に「高品質なものは価格が高い」という相関関係があるため、多くの企業が右肩上がりの斜線上に並んでしまい、分析が難しくなることがあります。もちろん、この相関を打ち破ることが戦略になる場合もありますが、基本的には「価格」と「デザイン性」のように、直接的な相関が薄い2軸を選ぶと、各社のポジションの違いがより明確になります。

架空の例:スマートウォッチ市場

ある企業が新しいスマートウォッチを市場に投入しようと考えているとします。顧客調査の結果、主なKBFとして「フィットネス機能の充実度」と「ファッション性(デザイン)」が浮かび上がりました。そこで、縦軸に「ファッション性(高い⇔低い)」、横軸に「フィットネス機能(充実⇔限定的)」を設定してポジショニングマップを作成します。

この軸設定により、「機能は充実しているがデザインはスポーティーすぎる」「デザインは良いがフィットネス機能は物足りない」といった、既存製品の立ち位置と、市場に存在するであろうニーズのギャップを明確に捉えることができます。顧客が本当に求めている価値基準を軸にすることで、ポジショニングマップは初めて戦略的な羅針盤としての価値を持つのです。

② 競合と自社をマップ上に配置する

意味のある軸を設定できたら、次のステップは、そのマップ上に客観的な事実に基づいて競合他社と自社を配置(プロット)していくことです。このプロセスを通じて、市場の勢力図、競争の激しいエリア、そして未開拓のチャンスがあるエリア(空白地帯)が可視化されます。

競合と自社を配置する際のポイント:

- 客観的なデータを用いる: 各社をプロットする際は、担当者の主観や思い込みを極力排除し、客観的なデータや事実に基づいて位置を決定します。例えば、「価格」軸であれば実際の販売価格、「機能」軸であればスペック表の比較、「顧客からの評価」であればレビューサイトのスコアやSNSでの言及内容などを参考にします。これにより、分析の信頼性が高まります。

- 円の大きさで市場シェアを表現する: 各社のプロットを単なる点ではなく、円で描き、その円の大きさで売上高や市場シェアの大きさを表現すると、マップはさらに多くの情報を持つようになります。これにより、どのポジションに市場のリーダーが存在し、どの程度の規模のビジネスが成立しているのかを一目で把握できます。大きな円がひしめき合っているエリアは、競争が激しいレッドオーシャンであることを示唆しています。

- 「理想のポジション」と「現在のポジション」を区別する: 自社をプロットする際には、注意が必要です。もし既存の製品がある場合は、顧客から現在どのように認識されているか(As-Is)を正直にプロットします。そして、これから目指すべき理想のポジション(To-Be)を別の印(星印など)で示します。この2つの点のギャップこそが、今後のマーケティング活動で埋めるべき課題となります。新規事業の場合は、最初から理想のポジションをプロットすることになります。

- 空白地帯(ホワイトスペース)を探す: すべての企業をプロットし終えたら、マップ全体を俯瞰します。企業が一つも存在しない、あるいは非常に少ない「空白地帯」はどこでしょうか。その空白地帯は、単に「ニーズがないから誰も参入しない」のか、それとも「まだ誰も気づいていない潜在的なニーズがある」のかを慎重に見極めます。自社の強みを活かせる魅力的な空白地帯こそが、目指すべきポジションの最有力候補となります。

架空の例:ビジネスチャットツール市場

縦軸に「セキュリティ・管理機能(高度⇔標準)」、横軸に「価格(高価格⇔無料/低価格)」という軸でマップを作成したとします。

- マップの左上(高価格・高機能)には、大企業向けのグローバルなツールA社とB社が大きな円で存在しています。

- マップの右下(低価格・標準機能)には、スタートアップや中小企業に人気の無料プランがあるツールC社、D社、E社がひしめき合っています。

- この時、マップの左下(低価格・高機能)や右上(高価格・標準機能)に空白地帯が見つかるかもしれません。特に「左下」は、中小企業でも導入しやすい価格でありながら、大企業レベルのセキュリティを求めるという、まだ満たされていないニーズが存在する可能性があります。

このように、ポジショニングマップを正しく作成し、読み解くことで、自社がどこで、どのように戦うべきかという戦略の核心を、データに基づいて導き出すことができるのです。

ポジショニング戦略を成功させるためのコツ

綿密な分析に基づいて優れたポジショニング戦略を立案したとしても、それが絵に描いた餅で終わってしまっては意味がありません。戦略を確実に実行し、ビジネスの成果に結びつけるためには、運用段階で意識すべきいくつかの重要なコツがあります。

ターゲット顧客の視点を忘れない

ポジショニング戦略を立案する過程では、顧客インタビューやデータ分析を通じて顧客視点を重視します。しかし、戦略が決定し、日々の業務に追われるようになると、いつの間にかその視点が薄れ、企業側の論理(作り手の都合)で物事を考えてしまいがちです。これは、ポジショニング戦略が形骸化する最も一般的な原因の一つです。

「我々はこういうポジションを目指す」と決めたとしても、そのポジションが顧客に正しく認識され、価値として受け入れられなければ、戦略は成功しません。そのためには、常にターゲット顧客の視点に立ち返り、自社の活動を客観的に評価し続ける必要があります。

- メッセージは顧客の言葉で語られているか?: 専門用語や社内用語を多用したメッセージになっていないでしょうか。ターゲット顧客が普段使っている言葉や、彼らの心に響く表現でコミュニケーションを取ることが重要です。例えば、「当社の独自技術である〇〇エンジンを搭載」と言うよりも、「朝の忙しい時間でも、ボタン一つで本格的なコーヒーが楽しめます」と語る方が、顧客のベネフィットは明確に伝わります。

- 顧客体験はポジションと一致しているか?: 「手軽でスピーディ」というポジションを掲げているのに、ウェブサイトの申し込みフォームが複雑だったり、問い合わせへの返信が遅かったりしては、顧客は失望します。広告で約束した価値と、実際に顧客が体験する価値(CX:カスタマーエクスペリエンス)に一貫性を持たせることが不可欠です。

- 顧客からのフィードバックを収集し続ける: アンケート、レビューサイト、SNS、カスタマーサポートへの問い合わせなど、あらゆるチャネルを通じて顧客の声を収集し、分析しましょう。顧客は自社のポジションを正しく理解してくれているか。期待通りの価値を感じてくれているか。ポジショニングが意図通りに機能しているかどうかを判断する最終的な審判は、顧客です。

常に「この施策は、我々のターゲット顧客にとって本当に価値があるだろうか?」と自問自答する文化を組織に根付かせることが、ポジショニング戦略を成功に導くための根幹となります。

一貫性のあるメッセージを発信する

確立したいポジションを顧客の心の中に築くためには、あらゆる顧客接点(タッチポイント)で、一貫したメッセージを発信し続けることが極めて重要です。人間の記憶は曖昧で、一度や二度メッセージに触れただけでは、すぐに忘れ去られてしまいます。繰り返し、様々な角度から同じコアメッセージに触れることで、初めてそのポジションが顧客の記憶に定着します。

- マーケティングコミュニケーションの統一: ウェブサイト、広告、SNS投稿、プレスリリース、営業資料、イベントなど、社外に向けたすべてのコミュニケーションにおいて、デザインのトーン&マナー、使用する言葉、そして核となるバリュープロポジションを統一します。例えば、「高品質・高級」というポジションを目指すなら、ウェブサイトのデザインも洗練されたものにし、安売りを煽るような言葉遣いは避けるべきです。

- 社内への浸透(インターナルブランディング): ポジショニングは、マーケティング部門だけの仕事ではありません。営業、開発、カスタマーサポート、人事など、すべての従業員が自社の目指すポジションを理解し、共感している状態が理想です。営業担当者が顧客に語る言葉、サポート担当者が顧客に応対する態度、そのすべてがポジショニングを体現するものでなければなりません。社内に向けても、自社のポジションを繰り返し伝え、なぜそのポジションが重要なのかを共有する努力が必要です。

- 長期的な視点を持つ: ポジショニングの確立には時間がかかります。短期的な売上を追うあまり、安易な値下げや、ポジションと矛盾するキャンペーンを行ってしまうと、これまで積み上げてきたブランドイメージが毀損され、顧客の信頼を失いかねません。目先の利益に惑わされず、長期的な視点で、一貫したメッセージを発信し続ける粘り強さが求められます。

メッセージに一貫性がないと、顧客は「この会社は結局何が言いたいのだろう?」と混乱し、明確なイメージを持つことができません。逆に、あらゆる接点で同じ世界観や価値観に触れることで、顧客の頭の中には強固でクリアなブランドイメージが形成されていくのです。

定期的に戦略を見直す

一度決定したポジショニングは、永遠に安泰なものではありません。ビジネスを取り巻く環境は、常に変化しています。市場の変化、競合の動向、顧客の価値観の変化などに合わせて、自社のポジショニングが今もなお有効であるかを定期的に見直し、必要であれば修正していく柔軟性が不可欠です。

ポジショニングの見直しを検討すべき兆候:

- 市場環境の大きな変化: 新しい技術の登場、法規制の変更、社会的なトレンドの変化(例:サステナビリティへの関心の高まり)など、市場のルールそのものが変わった場合。

- 強力な競合の出現・戦略変更: 自社が築いたポジションに、強力な競合が参入してきた場合や、既存の競合が新たな戦略を打ち出してきた場合。

- 顧客ニーズの変化: ターゲット顧客のライフスタイルや価値観が変化し、以前は重視されていなかった新しいKBF(購買決定要因)が生まれてきた場合。

- 自社の業績悪化: 売上や市場シェアの低下、利益率の悪化、顧客離反率の上昇などが続いている場合。これは、現在のポジショニングが市場の現実と乖離しているサインかもしれません。

- 自社の強みの変化: 自社が新たな技術を獲得したり、逆に強みであったはずのものが陳腐化したりした場合。

見直しのプロセスは、基本的に最初の戦略立案と同じです。再度、市場・顧客分析、競合分析、自社分析(3C分析など)を行い、現在のポジショニングマップを更新します。その上で、現在のポジションを維持すべきか、微調整(チューニング)すべきか、あるいは全く新しいポジションに移行(リポジショニング)すべきかを判断します。

定期的な見直しは、年に1回など、あらかじめサイクルを決めておくと良いでしょう。変化の激しい業界であれば、より短いスパンでの見直しが必要になるかもしれません。ポジショニング戦略は、一度作って終わりではなく、市場との対話を続けながら進化させていく「生きた戦略」であると認識することが、長期的な成功の鍵となります。

ポジショニング戦略でよくある失敗例と注意点

ポジショニング戦略は強力なツールですが、その設定や運用を誤ると、期待した効果が得られないばかりか、かえってビジネスを停滞させる原因にもなりかねません。ここでは、多くの企業が陥りがちな3つの典型的な失敗例と、それを避けるための注意点を解説します。

| 失敗例 | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 誰にでも当てはまる曖昧なポジション | 「高品質」「顧客第一」「最高のサービス」など、具体的でなく、どの企業も主張しそうな言葉で表現されている。 | ターゲット顧客を具体的に定義し、その顧客にとっての「どのような」高品質なのかを明確にする。数値や具体的な事実で裏付ける。 |

| 企業の強みと結びついていないポジション | 魅力的な市場の空白地帯を見つけても、自社にそれを実現する能力(強み)が伴っていない。 | 自社の強み(リソース、技術、文化など)を客観的に分析し、実現可能なポジションを設定する。理想と現実のギャップを認識する。 |

| 競合と似たようなポジション | 競合の成功を真似て、同じようなポジションを取ってしまう。結果的に差別化できず、価格競争に陥る。 | 独自の切り口や価値軸を見つけ出す。競合の土俵で戦うのではなく、自社が有利な新しい土俵を作ることを目指す。 |

誰にでも当てはまる曖昧なポジション

最もよく見られる失敗が、「高品質」「顧客満足度No.1」「最高のサービス」といった、聞こえは良いものの、具体性に欠ける曖昧なポジショニングです。これらの言葉は、あらゆる企業が自社の目標として掲げるものであり、それ自体が競合との差別化要因にはなり得ません。

このような曖昧なポジションは、以下のような問題を引き起こします。

- 顧客に何も伝わらない: 顧客は「高品質」と言われても、具体的に「何が」「どのように」高品質なのかが分からなければ、その価値を認識できません。結局、他の多くの「高品質」を謳う製品の中に埋もれてしまいます。

- 社内の行動指針にならない: 「最高のサービスを目指そう」というスローガンは、具体的に何をすれば良いのかが不明確なため、従業員の行動に結びつきません。結果として、部門ごとに「最高のサービス」の解釈が異なり、一貫性のない顧客対応に繋がります。

- 検証が不可能: 曖昧な目標は、達成できたかどうかを客観的に測定することができません。そのため、戦略の評価や改善が困難になります。

【注意点と対策】

この罠を避けるためには、「誰にとっての」「どのような」価値なのかを徹底的に具体化することが不可欠です。

- ターゲットを絞る: 「すべての人にとっての高品質」ではなく、「〇〇という課題を持つ、△△な人にとっての最高の品質」というように、ターゲット顧客を明確に定義します。

- 具体的な言葉に置き換える:

- 「高品質」→「摂氏マイナス60度でも正常に動作する耐久性」「専門家が認めた、業界最高水準の色再現性」

- 「顧客第一」→「問い合わせから10分以内の一次返信を保証」「購入後365日間の全額返金保証」

- 「最高のサービス」→「経験豊富な専任コンサルタントによる1対1のサポート体制」

- 数値や事実で裏付ける: 「満足度No.1」と言うのであれば、どの調査機関の、いつの、どのような調査に基づいているのかを明記します。主張は、常に客観的な証拠によって裏付けられるべきです。

シャープで記憶に残り、行動に繋がるポジションは、常に具体的です。「安さ」ではなく「業界最安値保証」、「速さ」ではなく「注文から24時間以内にお届け」のように、誰が聞いても同じイメージを抱けるレベルまで具体化することを目指しましょう。

企業の強みと結びついていないポジション

ポジショニングマップ分析などで、市場に魅力的な「空白地帯」を発見したとしても、そこに飛びつくのは危険です。そのポジションを確立するために必要な能力、すなわち自社の強みが伴っていなければ、その戦略は「絵に描いた餅」で終わってしまいます。

例えば、市場分析の結果、「低価格でデザイン性の高い家具」というポジションに大きなチャンスがあると分かったとします。しかし、自社にグローバルな調達網や効率的な生産体制がなく、コスト競争力が低い場合、このポジションを維持することはできません。また、社内に優れたデザイナーがいなければ、デザイン性の高さを実現することも不可能です。

このような「身の丈に合わない」ポジショニングは、以下のような悲劇を招きます。

- 約束不履行による信頼の失墜: 「高品質」を謳ったにもかかわらず、実際には品質が伴っておらず、顧客の期待を裏切ってしまいます。一度失った信頼を取り戻すのは非常に困難です。

- 中途半端な結果: 無理なポジションを追いかけることで、経営資源が非効率に投入され、本来の強みであったはずの領域まで弱体化してしまう可能性があります。

- 競合の参入に脆い: たとえ一時的にそのポジションを確立できたとしても、その領域で本来強みを持つ競合が参入してきた場合、あっという間にその地位を奪われてしまいます。

【注意点と対策】

この失敗を避けるためには、理想と現実を冷静に見極め、自社のDNAに根ざしたポジショニングを選択することが重要です。

- 客観的な自己分析: SWOT分析や3C分析などのフレームワークを活用し、自社の強みと弱みを客観的に、かつ厳しく評価します。希望的観測ではなく、事実に基づいて「我々は何が得意で、何が不得意か」を直視します。

- 「Can(できること)」から始める: ポジショニングは、「Will(やりたいこと)」と「Must(やるべきこと)」だけでなく、「Can(できること)」の交点に見出すべきです。自社の核となる強み(コア・コンピタンス)を基点に、戦略を構築します。

- 強みを育てる視点: もし、どうしても魅力的なポジションを獲得したいが、現在は強みが足りないという場合は、その強みを獲得するための長期的な投資計画(人材採用、技術開発、M&Aなど)を立てることも一つの手です。ただし、その場合も、強みが確立されるまでは、そのポジションを大々的に謳うべきではありません。

ポジショニングとは、自社の「らしさ」を最も活かせる戦場を見つけることです。他人の真似事ではない、自分たちらしい勝ち方を見つけることが、持続的な成功に繋がります。

競合と似たようなポジション

差別化を目指すはずのポジショニング戦略が、結果的に競合他社とほとんど同じポジションを目指してしまうというのも、よくある失敗です。これは、業界のリーダー企業の成功事例を安易に模倣したり、「この市場ではこれが常識だ」という業界の固定観念に囚われたりすることで発生します。

競合と同じ、あるいは非常に近いポジションを取ることは、「ミートゥー(Me-too)戦略」と呼ばれ、以下のような深刻なデメリットがあります。

- 差別化の喪失: 顧客から見れば、どちらを選んでも大差ないため、ブランドの独自性が失われます。

- 価格競争への誘導: 提供価値で差がつかない場合、顧客はより安い方を選ぶようになります。結果として、両社は消耗戦である価格競争に突入し、利益率が低下します。

- マーケティングコストの増大: 競合と同じメッセージを発信するため、顧客に認知してもらうためには、より多くの広告費やプロモーション費用が必要になります。

【注意点と対策】

この同質化競争を避けるためには、常識を疑い、新たな価値の切り口を見つけ出す創造的な思考が求められます。

- 異なる軸で市場を見る: 多くの競合が「価格×品質」の軸で戦っているなら、あえて「デザイン性×顧客サポート」や「体験価値×コミュニティ」といった、全く新しい軸でポジショニングマップを作成してみましょう。視点を変えることで、これまで見えなかった空白地帯が発見できることがあります。

- ニッチ市場を恐れない: 大企業と同じ土俵で戦うのではなく、特定のニーズを持つ小さな市場(ニッチ市場)で圧倒的なNo.1を目指すのも有効な戦略です。例えば、「〇〇な趣味を持つ人専用の」「△△という課題を抱える専門家向けの」といった形でターゲットを絞り込むことで、大手には真似のできない深い価値を提供できます。

- 逆張りの発想: 業界の常識とされていることの逆を行く「逆張り」も、強力な差別化に繋がります。例えば、多機能化が進む市場で、あえて機能を極限まで絞った「シンプルさ」を売りにする。高級路線が主流の市場で、徹底した効率化による「圧倒的な低価格」を実現するなどです。

ポジショニングの目的は、競合との「違い」を作り出すことです。他社と同じ場所を目指すのではなく、自社だけが輝けるユニークな場所を見つけ出す勇気と洞察力が、戦略の成否を分けるのです。

リポジショニングとは?市場の変化に対応する戦略

ビジネス環境が不変であることはありえません。かつては成功を収めたポジショニングも、時間の経過とともに陳腐化し、市場の実態と乖離していくことがあります。このような状況に対応し、企業の持続的な成長を可能にするための戦略が「リポジショニング」です。

リポジショニングとは、既存の製品やブランドがターゲット市場の顧客の心の中で占めている位置(ポジション)を、意図的に変化させるためのマーケティング活動全般を指します。これは単なるイメージチェンジではなく、市場の変化に対応して自社の価値を再定義し、新たな成長機会を掴むための、極めて戦略的な取り組みです。

リポジショニングが必要になるタイミング

企業はどのような時にリポジショニングを検討すべきなのでしょうか。その必要性を示唆する代表的なタイミングは以下の通りです。

- 市場の縮小・成熟:

かつて成長市場であったとしても、やがて成熟期を迎え、需要が頭打ちになったり、縮小に転じたりすることがあります。例えば、ライフスタイルの変化により、特定の製品カテゴリーへの需要そのものが減少した場合などです。このような状況では、既存のポジションに固執していると、企業も市場と共に衰退してしまいます。新たな成長市場や顧客セグメントにターゲットを変更し、ポジションを再設定する必要があります。 - 顧客ニーズの変化:

テクノロジーの進化や社会的な価値観の変化に伴い、顧客が製品に求める価値(KBF)も変化します。例えば、かつては「耐久性」が最も重視されていた製品でも、現在では「デザイン性」や「環境への配慮」といった要素が購買の決め手になることがあります。顧客の価値観の変化に取り残され、自社のポジションが「時代遅れ」になってしまったと感じた時、リポジショニングは不可欠です。 - 競合環境の激化:

自社が確立したポジションに、強力な競合が多数参入し、差別化が困難になった(レッドオーシャン化した)場合も、リポジショニングの好機です。競合との消耗戦を続けるのではなく、新たな価値軸を打ち出して競争の土俵そのものを変えたり、競合がいない新たな市場(ブルーオーシャン)に移動したりすることで、競争優位性を再構築します。 - ブランドイメージの陳腐化・悪化:

長年同じ事業を続けていると、ブランドイメージが古臭いものになったり、あるいは何らかの不祥事などでブランドイメージが悪化したりすることがあります。このようなネガティブなイメージを刷新し、新たな価値を持つブランドとして再生するために、リポジショニングが実行されます。若者向けのイメージを打ち出す、サステナビリティを重視する企業へと生まれ変わる、といった例が挙げられます。 - 新技術の登場・自社の強みの変化:

自社が画期的な新技術を開発したり、M&Aによって新たな強みを獲得したりした場合、それらを活かしてより付加価値の高いポジションを目指すことができます。逆に、かつての強みが技術革新によって無効化されてしまった場合も、新たな強みを軸にしたポジションへの転換が求められます。

これらのサインを早期に察知し、適切なタイミングでリポジショニングに着手できるかどうかが、企業の長期的な競争力を左右します。

リポジショニングの進め方

リポジショニングは、既存の顧客やブランド資産がある分、新規のポジショニングよりも複雑で慎重なアプローチが求められます。基本的なプロセスはSTP分析とポジショニング戦略立案の流れに準じますが、特に以下の点に注意が必要です。

- 現状(As-Is)の正確な把握:

まず、現在の自社ブランドが、顧客にどのように認識されているかを客観的に、かつ徹底的に分析します。市場調査や顧客インタビューを通じて、「現在のポジション」「ブランドの強みと弱み」「顧客からの評価」などを明らかにします。ここで希望的観測を交えず、厳しい現実を直視することが、成功の第一歩です。 - 市場機会の再探索:

現在の市場環境、競合の動向、顧客ニーズの変化を改めて分析します。PEST分析や5フォース分析などのフレームワークを活用し、外部環境における「機会」と「脅威」を洗い出します。どこに新たな成長の可能性があるのか、どのセグメントが魅力的かを再評価します。 - 目指すべきポジション(To-Be)の定義:

現状分析と市場機会の探索結果、そして自社の新たな強みを踏まえ、目指すべき新しいポジションを具体的に定義します。この時、「現在のポジションから、どの程度ジャンプするのか」を慎重に検討する必要があります。あまりにかけ離れたポジションを目指すと、既存の顧客が離れてしまったり、市場に変化が受け入れられなかったりするリスクがあります。全く新しいブランドを立ち上げる方が適切な場合もあります。 - 移行戦略の策定と実行:

新しいポジションを決定したら、そこへ移行するための具体的なマーケティング戦略を策定します。- 製品・サービス: 新しいポジションに合わせて、製品の改良、新機能の追加、パッケージの変更などを行います。

- 価格: 新しい価値に見合った価格への改定を検討します。

- コミュニケーション: なぜブランドが変わるのか、新しいブランドは何を提供するのかを、広告やPRを通じて顧客に丁寧に伝えます。変化の理由を誠実に語ることが、顧客の理解と共感を得る上で重要です。

- チャネル: 新しいターゲット層にリーチできる販売チャネルやコミュニケーションチャネルを開拓します。

- 効果測定と継続的な改善:

リポジショニング戦略を実行した後は、その効果を継続的に測定します。ブランド認知度の変化、売上の推移、顧客からのフィードバックなどをモニタリングし、新しいポジションが市場に浸透しているかを確認します。思うような結果が出ていない場合は、戦術を微調整し、改善を続けていきます。

リポジショニングは、企業にとって大きな変革を伴う挑戦です。しかし、変化を恐れず、市場に適応し続けることこそが、永続する企業の条件と言えるでしょう。

ポジショニング分析に役立つフレームワーク3選

効果的なポジショニング戦略を立案するためには、客観的な分析が不可欠です。その際に役立つのが、長年にわたって多くの企業で活用されてきた、思考を整理するための「フレームワーク」です。ここでは、特にポジショニング分析と親和性の高い3つの代表的なフレームワークを紹介します。

| フレームワーク | 概要 | 主な目的 | ポジショニングへの活用法 |

|---|---|---|---|

| 3C分析 | 顧客(Customer)・競合(Competitor)・自社(Company)の3つの視点から事業環境を分析する。 | KSF(成功要因)を特定し、事業戦略の方向性を定める。 | 顧客ニーズ、競合の強み・弱み、自社の強みを整理し、自社が勝てる独自のポジションを見つけ出す。 |

| 4P分析 | 製品(Product)・価格(Price)・流通(Place)・販促(Promotion)の4つの要素からマーケティング戦略を分析・立案する。 | マーケティング施策の整合性を確認し、具体的な実行計画を立てる。 | 決定したポジションに基づき、一貫性のあるマーケティングミックスを構築する。 |

| SWOT分析 | 自社の強み(Strengths)・弱み(Weaknesses)・機会(Opportunities)・脅威(Threats)を分析する。 | 内部環境と外部環境を整理し、戦略オプションを洗い出す。 | 自社の強みを活かし、市場機会を捉えるようなポジションを策定する。弱みを補い、脅威を避ける視点も得られる。 |

① 3C分析

3C分析は、マーケティング戦略の大家である大前研一氏が提唱したフレームワークで、事業を取り巻く主要な3つの要素、すなわち「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」について分析し、成功への鍵(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すための手法です。

- Customer(市場・顧客):

- 市場の規模や成長性はどうか?

- 顧客は誰で、どのようなニーズや課題を持っているのか?

- 顧客の購買決定プロセスやKBF(購買決定要因)は何か?

- Competitor(競合):

- 競合は誰で、どのような強み・弱みを持っているのか?

- 競合の製品、価格、販売チャネル、プロモーション戦略はどうか?

- 競合の参入によって、市場はどう変化したか?

- Company(自社):

- 自社の強み(技術、ブランド、人材など)と弱みは何か?

- 自社の経営資源(ヒト・モノ・カネ)はどうか?

- 自社の企業理念やビジョンは何か?

【ポジショニングへの活用法】

3C分析は、ポジショニング戦略を立案する上での最も基本的な情報収集と整理のフェーズで絶大な効果を発揮します。

ポジショニングの目的は、「競合他社には提供できず、かつ顧客が求めている、自社の強みを活かした独自の価値」を見つけ出すことです。3C分析は、まさにこの3つの要素の関係性を明らかにします。

分析を進めることで、「顧客はAというニーズを持っているが、競合B社はそれに応えられていない。そして自社はCという強みを持っており、そのニーズに応えることができる」といった、戦略の核心となるインサイトを発見できます。この「Aに応えるためのC」こそが、自社が目指すべきポジションの種となるのです。3C分析なくして、根拠のあるポジショニングはありえないと言っても過言ではありません。

② 4P分析

4P分析(マーケティングミックス)は、企業がコントロール可能な4つのマーケティング要素、「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「販促(Promotion)」の視点から、戦略を具体化・実行するためのフレームワークです。

- Product(製品): どのような品質、デザイン、機能、ブランド名の製品を提供するのか。

- Price(価格): どのような価格帯、割引、支払い条件を設定するのか。

- Place(流通): どのようなチャネル(店舗、ECサイト、代理店など)で製品を顧客に届けるのか。

- Promotion(販促): どのような広告、PR、販売促進活動で製品の価値を伝えるのか。

【ポジショニングへの活用法】

STP分析によってポジショニングが決定された後、そのポジションを具現化し、顧客に届けるための具体的な実行計画を立てる際に、4P分析が用いられます。4Pの各要素は、互いに連携し、決定したポジションと一貫性を持っている必要があります。

例えば、「手軽に使える、初心者向けの高コスパな会計ソフト」というポジションを確立したい場合、4Pは以下のように設計されます。

- Product: 専門用語を排した分かりやすいUI、必要最低限の機能、親しみやすいデザイン。

- Price: 導入しやすい月額低価格プラン、無料トライアル期間の設定。

- Place: ウェブサイトからのオンライン申込・ダウンロードのみで完結。

- Promotion: 初心者向けのウェブメディアやSNS広告、使い方を解説するブログコンテンツ。

もし、この製品を高価格で販売したり、複雑な機能を訴求する広告を打ったりすれば、ポジションと施策の間に矛盾が生じ、顧客は混乱してしまいます。4P分析は、立案したポジショニング戦略が、実際のマーケティング活動にブレなく反映されているかを確認するためのチェックリストとして機能します。

③ SWOT分析

SWOT分析は、企業の内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」という4つの要素をマトリクスに整理し、戦略の方向性を導き出すためのフレームワークです。

- Strengths(強み): 競合他社に比べて優れている自社の内部要因。(例:高い技術力、強力なブランド)

- Weaknesses(弱み): 競合他社に比べて劣っている自社の内部要因。(例:資金力不足、低い知名度)

- Opportunities(機会): 自社にとって追い風となる外部環境の変化。(例:市場の拡大、規制緩和)

- Threats(脅威): 自社にとって向かい風となる外部環境の変化。(例:強力な競合の参入、景気後退)

【ポジショニングへの活用法】

SWOT分析は、特に自社の内部資源と外部環境を組み合わせて、どのようなポジションが最も合理的かを検討する際に役立ちます。各要素を洗い出した後、「クロスSWOT分析」を行うことで、具体的な戦略の方向性が見えてきます。

- 強み × 機会(積極化戦略): 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に活用する戦略。これが、最も成功確率の高いポジショニングの方向性となります。

- 強み × 脅威(差別化戦略): 自社の強みを活かして、外部からの脅威を回避または無力化する戦略。競合の脅威に対して、自社の強みで差別化を図るポジションを築きます。

- 弱み × 機会(改善戦略): 市場の機会を逃さないために、自社の弱みを克服・改善する戦略。弱みを補強した上で、新たなポジションを目指します。

- 弱み × 脅威(撤退・縮小戦略): 最悪の事態を避けるために、事業からの撤退や縮小を検討する戦略。この領域でのポジショニングは避けるべきと判断できます。

SWOT分析を行うことで、単に「空白地帯」というだけでポジションを決めるのではなく、自社の能力と市場の現実を照らし合わせ、持続可能で勝算の高いポジションを見極めることができるのです。

ポジショニング戦略の相談ができるコンサルティング会社

ポジショニング戦略は企業の根幹をなす重要なものですが、客観的な分析や専門的な知識が必要となるため、自社だけで最適な戦略を立案するのが難しい場合もあります。そのような時には、外部の専門家であるコンサルティング会社の知見を活用するのも有効な選択肢です。ここでは、ポジショニング戦略をはじめとするマーケティング戦略の相談が可能なコンサルティング会社を3社紹介します。

(※掲載されている情報は、各社の公式サイトに基づき作成していますが、最新かつ詳細な情報については各社の公式サイトで直接ご確認ください。)

株式会社C-N

株式会社C-Nは、Webマーケティング全般のコンサルティングを手掛ける企業です。SEO対策、コンテンツマーケティング、Webサイト制作、広告運用など、デジタル領域における幅広いサービスを提供しています。

同社の特徴は、単なる施策の実行代行に留まらず、クライアントの事業全体の成功を目的とした上流工程からのコンサルティングに強みを持つ点です。ポジショニング戦略においては、3C分析やSWOT分析といったフレームワークを用いた徹底的な市場・競合・自社分析から入ります。これにより、クライアント企業が市場でどの立ち位置を目指すべきかを明確にし、そのポジションに基づいた一貫性のあるWeb戦略を策定・実行支援します。

特に、分析から導き出されたポジションを、具体的なSEOキーワード戦略やコンテンツテーマに落とし込み、検索エンジン経由でのターゲット顧客獲得に繋げるノウハウが豊富です。自社のWebサイトを中核としたマーケティングで、独自のポジションを確立したいと考えている企業にとって、心強いパートナーとなり得ます。

参照:株式会社C-N公式サイト

株式会社イノーバ

株式会社イノーバは、BtoBマーケティングに特化したコンテンツマーケティング支援のパイオニアとして知られています。同社が提唱する「コンテンツマーケティング」は、単に記事を作成することではなく、見込み客(リード)の獲得から育成、商談化までを一気通貫で支援する仕組み作りを指します。

ポジショニング戦略の観点では、同社が提供するBtoBマーケティング伴走支援サービスが重要です。このサービスでは、まずクライアント企業の顧客や事業内容を深く理解するためのヒアリングや分析から始まります。その上で、ターゲット顧客(ペルソナ)に響く、競合とは異なる独自の価値(UVP:Unique Value Proposition)を定義します。このUVPこそが、BtoB市場におけるポジショニングの核となります。

定義したポジションに基づき、どのようなコンテンツ(ブログ、ホワイトペーパー、導入事例など)を作成し、どのようなチャネル(SEO、広告、メルマガなど)で発信していくかという具体的な実行計画を策定・支援します。専門性が高く、購買決定プロセスが複雑なBtoB領域で、自社の専門性を活かしたポジションを築きたい企業に適したコンサルティングを提供しています。

参照:株式会社イノーバ公式サイト

才流(サイル)

株式会社才流は、「メソッドカンパニー」を標榜し、BtoBマーケティングにおける再現性の高いノウハウ(メソッド)を体系化・提供しているコンサルティング会社です。同社のコンサルタントは、事業会社での豊富な実務経験を持つプロフェッショナルで構成されています。

才流のコンサルティングは、顧客起点の「メソッド」に基づいている点が最大の特徴です。ポジショニング戦略に関しても、まず顧客へのインタビュー(N1分析)を通じて、顧客がどのような課題を持ち、どのような基準でサービスを選んでいるのか(購買決定プロセス)を徹底的に解明します。この顧客インサイトに基づいて、競合と比較して自社が「選ばれる理由」となるポジションを構築します。

また、同社はウェブサイト上でBtoBマーケティングに関する質の高いノウハウを数多く公開しており、その知見に基づいた論理的で実践的なコンサルティングに定評があります。勘や経験則に頼るのではなく、データとメソッドに基づいて、BtoB市場での確固たるポジションを築きたいと考える企業にとって、非常に頼りになる存在です。

参照:株式会社才流公式サイト

まとめ:効果的なポジショニングでビジネスを成功に導こう

本記事では、マーケティング戦略の要である「ポジショニング」について、その基本概念から重要性、具体的な戦略立案の4ステップ、成功のコツ、そして失敗例に至るまで、網羅的に解説してきました。

ポジショニングとは、単に「他社と違うこと」を目指すだけではありません。市場と顧客を深く理解し、競合の動きを読み、自社の強みを掛け合わせることで、ターゲット顧客の心の中に「あなたこそが、私のための選択肢だ」という、独自の特別な場所を築き上げる戦略的な活動です。

明確なポジショニングは、以下のような計り知れないメリットを企業にもたらします。

- 競合との不毛な価格競争から脱却し、独自の価値で選ばれる存在になる。

- 自社の価値が顧客に明確に伝わり、購買の意思決定を力強く後押しする。

- 限られた経営資源を「選択と集中」により効率的に活用し、投資対効果を最大化する。

STP分析という大きな流れの中で自社の立ち位置を定め、ポジショニングマップを用いてそれを可視化し、3C分析やSWOT分析といったフレームワークを駆使して戦略の精度を高めていく。そして、一度決めた戦略も、市場の変化に合わせて定期的に見直し、リポジショニングしていく柔軟性を持つこと。これら一連のプロセスが、持続的なビジネスの成功には不可欠です。

情報が溢れ、あらゆる製品やサービスが同質化していく現代において、「何屋であるか」を明確に定義し、伝え続けることの重要性は、かつてないほど高まっています。この記事が、自社のビジネスを見つめ直し、市場で確固たる地位を築くための一助となれば幸いです。さあ、効果的なポジショニング戦略を武器に、あなたのビジネスを次なるステージへと導きましょう。