現代のビジネス環境は、予測不能な変化の連続です。技術の急速な進化、新たな法規制の導入、消費者の価値観の多様化など、企業を取り巻く環境は常に動き続けています。このような不確実性の高い時代において、自社の進むべき方向を見定め、持続的な成長を遂げるためには、外部環境の変化を的確に捉え、未来を予測する力が不可欠です。

そこで重要となるのが、今回解説する「PEST分析」というフレームワークです。PEST分析は、自社ではコントロールできないマクロ環境、つまり社会全体の大きな流れを体系的に分析するための思考ツールです。

この記事では、PEST分析の基礎知識から、具体的な分析手順、業界別の実践例、分析を成功させるためのポイントまで、網羅的に解説します。PEST分析を正しく理解し、活用することで、将来のリスクを回避し、新たなビジネスチャンスを発見するための羅針盤を手に入れることができるでしょう。

目次

PEST分析とは

PEST分析は、企業戦略やマーケティング戦略を立案する際に用いられる、外部環境分析の代表的なフレームワークです。自社を取り巻くマクロ環境(外部環境)が、現在そして将来にわたってどのような影響を与えるかを予測・評価するために活用されます。この分析を通じて、企業は自社の力だけではコントロールが難しい大きな潮流を理解し、それに対応するための戦略的な意思決定を下すことが可能になります。

外部環境(マクロ環境)を分析するフレームワーク

ビジネスにおける「環境分析」は、大きく「外部環境分析」と「内部環境分析」に分けられます。内部環境とは、自社の持つ技術力、人材、財務状況、ブランド力など、企業努力である程度コントロール可能な要因を指します。一方、外部環境とは、自社の努力だけではコントロールが困難な、企業の外部に存在する要因全般を指します。

この外部環境は、さらに「マクロ環境」と「ミクロ環境」に分類されます。

- マクロ環境: 国や社会全体のレベルで影響を及ぼす、非常に大きな環境要因です。法律、経済動向、社会・文化、技術革新などが含まれ、すべての企業が間接的に影響を受けます。PEST分析が対象とするのは、このマクロ環境です。

- ミクロ環境: 業界内の環境要因を指します。顧客、競合他社、サプライヤー、流通業者など、自社が直接的に関わるプレイヤーや要因が含まれます。ミクロ環境の分析には、後述する「3C分析」や「5F分析」といったフレームワークが用いられます。

なぜ、コントロールできないマクロ環境を分析する必要があるのでしょうか。それは、どれだけ優れた製品やサービス、強固な組織を持っていても、社会全体の大きな変化の波に乗り遅れたり、逆らったりしては、事業の存続が危うくなるからです。例えば、環境規制の強化という「政治的」な変化は、自動車産業や製造業に大きな影響を与えます。また、スマートフォンの普及という「技術的」な変化は、小売業から金融業まで、あらゆる業界のビジネスモデルを根底から覆しました。

PEST分析は、こうした漠然とした「世の中の動き」を、「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」という4つの具体的な視点から整理・構造化します。これにより、自社に影響を及ぼす重要な変化を見逃さず、将来のリスクと機会を体系的に洗い出すことができるのです。つまり、PEST分析は、未来の事業環境という大海原を航海するための「海図」を手に入れるための作業と言えるでしょう。

PEST分析の4つの要素

PEST分析は、マクロ環境を以下の4つの要因(PEST)に分解して分析します。それぞれの頭文字を取って「PEST(ペスト)分析」と呼ばれています。

| 要因 | 英語 | 概要 |

|---|---|---|

| P | Politics | 政治的環境要因:法律、税制、規制、政権、外交など、政治的な動向や政策に関連する要因。 |

| E | Economy | 経済的環境要因:景気、金利、為替レート、物価、経済成長率など、経済活動全般に関連する要因。 |

| S | Society | 社会的環境要因:人口動態、ライフスタイル、価値観、文化、教育など、社会の構造や人々の意識に関連する要因。 |

| T | Technology | 技術的環境要因:新技術の開発、特許、ITインフラ、技術革新のスピードなど、科学技術の進歩に関連する要因。 |

これらの4つの要素について、それぞれ具体的にどのような情報を収集し、分析するのかを詳しく見ていきましょう。

Politics(政治的環境要因)

「Politics(政治)」は、政府の政策、法律、規制、税制の変更、政権交代、国際関係など、政治的な動向が事業に与える影響を分析します。これらの要因は、企業の活動範囲やコスト構造、さらには事業の存続そのものに直接的な影響を及ぼす可能性があります。

【主な分析項目】

- 法律・法改正: 労働関連法(働き方改革関連法など)、環境規制(CO2排出規制など)、個人情報保護法、業界特有の業法(薬機法、金融商品取引法など)の改正や新規制定。

- 税制: 消費税、法人税、固定資産税などの税率変更、特定の産業に対する優遇税制や課税強化。

- 政府の政策・補助金: 特定産業の振興策、中小企業支援策、研究開発への補助金、公共事業の動向。

- 政治情勢: 政権交代による政策方針の転換、選挙の結果、政治的な安定性・不安定性。

- 国際関係・外交: 貿易協定(TPP、FTAなど)、関税、貿易摩擦、地政学的リスク(紛争、カントリーリスクなど)。

例えば、環境規制が強化されれば、製造業は新たな設備投資が必要になったり、製品の仕様変更を迫られたりする「脅威」に直面します。一方で、再生可能エネルギー関連の補助金が拡充されれば、エネルギー業界にとっては大きな「機会」となり得ます。政治的要因は、ルールそのものを変える力を持つため、常に最新の動向を注視することが極めて重要です。

Economy(経済的環境要因)

「Economy(経済)」は、景気動向、経済成長率、金利、為替レート、株価、物価(インフレ・デフレ)、個人消費、失業率など、経済全体の動きが事業に与える影響を分析します。消費者の購買意欲や企業の投資意欲は、経済状況に大きく左右されます。

【主な分析項目】

- 景気動向・経済成長率(GDP): 国内および海外の景気拡大・後退のサイクル。好景気は消費を活性化させ、不景気は買い控えを引き起こします。

- 金利: 金利が上昇すれば、企業の借入コストが増加し、設備投資が抑制される傾向があります。逆に、低金利は資金調達を容易にします。

- 為替レート: 円高は輸入品の価格を下げ、輸出企業の収益を圧迫します。円安はその逆の効果をもたらします。

- 物価・インフレ/デフレ: インフレは原材料費や仕入れコストの上昇に繋がり、デフレは製品・サービスの価格下落圧力を強めます。

- 個人消費動向・可処分所得: 消費者の財布の紐の固さや、所得の増減は、特にBtoCビジネスに直接的な影響を与えます。

- エネルギー価格・原材料価格: 原油価格や資源価格の変動は、製造業や運輸業のコストを大きく左右します。

例えば、景気後退期には、消費者は高額な商品の購入を控え、低価格志向や節約志向が強まります。これは多くの企業にとって「脅威」ですが、低価格帯の商品やサービスを提供する企業にとっては「機会」となる可能性があります。経済的要因は、市場全体のパイの大きさと、顧客の購買力を決定づけるため、マクロ経済指標のチェックは欠かせません。

Society(社会的環境要因)

「Society(社会)」は、人々のライフスタイルや価値観、文化、人口動態の変化など、社会全体の構造や風潮が事業に与える影響を分析します。これらの要因は、消費者のニーズや行動様式を変化させ、新しい市場を生み出したり、既存の市場を衰退させたりします。

【主な分析項目】

- 人口動態: 総人口の増減、少子高齢化、年齢構成の変化、世帯構造(単身世帯の増加など)、都市部への人口集中。

- ライフスタイル・価値観の変化: 健康志向、環境意識(サステナビリティ、SDGs)、ワークライフバランス、ダイバーシティ&インクルージョン、ミニマリズム、シェアリングエコノミーへの関心の高まり。

- 消費行動・流行: SNSによる口コミの影響力、インフルエンサーマーケティング、コト消費(体験価値の重視)、タイムパフォーマンス(タイパ)志向。

- 教育水準・リテラシー: 国民の教育レベルの変化、ITリテラシーの向上。

- 社会問題: 格差問題、地方の過疎化、待機児童問題など。

例えば、「少子高齢化」は子供向け市場の縮小という「脅威」をもたらす一方で、シニア向け市場の拡大という大きな「機会」を生み出します。また、「健康志向の高まり」は、健康食品やフィットネス関連のビジネスチャンスを創出します。社会的要因は、人々の「何を欲しがるか」「どう生きたいか」という根源的な欲求に関わるため、中長期的なトレンドを捉えることが重要です。

Technology(技術的環境要因)

「Technology(技術)」は、AI、IoT、5Gといった新技術の登場や普及、技術革新のスピード、特許、情報インフラの整備などが事業に与える影響を分析します。技術革新は、既存の産業構造を破壊し、全く新しいビジネスモデルを生み出す「ゲームチェンジャー」となり得ます。

【主な分析項目】

- 新しい技術の動向: AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、5G/6G、ブロックチェーン、メタバース、DX(デジタルトランスフォーメーション)などの進展。

- 技術革新のスピード: 特定分野における技術進化の速さ。

- ITインフラの普及: インターネット接続環境、スマートフォンの普及率、クラウドサービスの利用拡大。

- 特許: 新技術に関する特許の取得状況、特許切れによる市場の変化。

- 研究開発(R&D)の動向: 政府や企業の研究開発投資の方向性。

例えば、「AI技術の進化」は、多くの定型業務を自動化する「脅威」となる一方で、データ分析による高精度な需要予測や、新たなAI搭載製品・サービスの開発といった「機会」をもたらします。また、「スマートフォンの普及」と「モバイル決済技術の進化」は、実店舗の在り方や決済方法を劇的に変えました。技術的要因は、変化のスピードが非常に速く、破壊的な影響力を持つため、常にアンテナを高く張っておく必要があります。

PEST分析を行う目的

PEST分析は、単に外部環境の情報を集めて分類するだけの作業ではありません。その先にある明確な目的意識を持って取り組むことで、初めて経営戦略に活きる強力なツールとなります。主な目的は、「将来のリスク予測」「新しいビジネスチャンスの発見」「自社に影響を与える要因の整理」の3つに集約されます。

将来のリスクを予測する

ビジネスにおける最大のリスクの一つは、「気づいた時には手遅れだった」という状況です。PEST分析の第一の目的は、自社の事業に将来的な悪影響を及ぼす可能性のある「脅威(Threats)」を早期に発見し、備えることにあります。

外部環境の変化は、時として企業の存続を揺るがすほどの大きな脅威となり得ます。例えば、以下のようなシナリオが考えられます。

- 政治的リスク: ある国で環境規制が大幅に強化され、自社製品の主要な原材料が使用禁止になる。代替品を探すためのコストと時間がかかり、生産計画に大きな支障が出る。

- 経済的リスク: 急激な円安が進行し、海外から輸入している部品の価格が倍増。製品の価格を上げざるを得なくなり、価格競争力を失う。

- 社会的リスク: 消費者の間で「エシカル消費(倫理的な消費)」の意識が急速に高まり、自社のサプライチェーンにおける労働環境が問題視され、不買運動に発展する。

- 技術的リスク: 競合他社が革新的な新技術を導入し、自社の主力製品が一瞬で時代遅れの「レガシー製品」になってしまう。

これらのリスクは、ある日突然発生するように見えるかもしれませんが、多くの場合、その兆候はPESTの各要因の中に現れています。PEST分析によって、法改正の議論、為替のトレンド、消費者の価値観の変化、新技術の論文発表といった「変化の兆し」を体系的に捉えることで、潜在的なリスクを事前にリストアップできます。

リスクを予測できれば、それに対する対策を講じる時間を確保できます。代替のサプライヤーを探す、為替予約でリスクヘッジする、サプライチェーンの透明性を高める、新たな技術の研究開発に着手するなど、プロアクティブ(主体的・能動的)な対応が可能になります。PEST分析は、いわば事業の「健康診断」のようなものです。自覚症状が出る前に、将来の病気のリスクを発見し、生活習慣を改善する。それと同じように、事業環境の異変を早期に察知し、経営の軌道修正を行うための重要なプロセスなのです。

新しいビジネスチャンスを発見する

変化はリスクであると同時に、大きなチャンスでもあります。PEST分析の第二の目的は、外部環境の変化の中に隠れている「機会(Opportunities)」を見つけ出し、新たな事業の柱や成長エンジンに繋げることです。

市場が成熟し、競争が激化する中で、既存の事業領域だけで成長を続けるのは容易ではありません。PEST分析は、自社の内部だけを見ているだけでは気づけない、新しい市場やニーズを発見するための強力な探索ツールとなります。

- 政治的機会: 政府が「DX(デジタルトランスフォーメーション)推進」を強力に打ち出し、中小企業向けのIT導入補助金制度を拡充した。これを機に、中小企業をターゲットとした新しいSaaS(Software as a Service)を開発・提供する。

- 経済的機会: インバウンド観光客が急増し、特にアジアからの観光客が日本の高品質な化粧品を求めている。免税店向けの限定商品を開発したり、多言語対応のECサイトを強化したりする。

- 社会的機会: 単身世帯の増加と「タイパ(タイムパフォーマンス)」重視のライフスタイルが定着してきた。個食に対応したミールキットや、短時間で栄養バランスの取れる冷凍食品の市場が拡大すると予測し、新商品を投入する。

- 技術的機会: 5G通信が全国的に普及し、大容量データの高速通信が可能になった。これを利用して、高画質な遠隔医療相談サービスや、リアルタイムのオンライン工場見学ツアーといった新しいサービスを立ち上げる。

これらのビジネスチャンスは、PESTの各要因の変化を「自社にとっての機会」として捉え直すことで生まれます。脅威と機会は表裏一体であることが多く、例えば「少子高齢化」という社会の変化は、子供向け市場にとっては脅威ですが、シニア向け市場にとっては大きな機会です。

PEST分析を通じて、世の中の大きなトレンドや構造変化をいち早く察知し、「この変化は、自社の強みを活かせば、新しい価値を提供できるチャンスではないか?」と自問自答する。このプロセスこそが、イノベーションの源泉となります。PEST分析は、未来の顧客が何を求め、どのような市場が生まれるのかを洞察するための「未来予測の望遠鏡」として機能するのです。

自社に影響を与える要因を整理する

多くの経営者や事業責任者は、日々、様々な情報に触れ、世の中の変化を肌で感じています。「最近、環境問題への関心が高まっているな」「若者の消費行動が変わってきた気がする」「AIがすごい勢いで進化している」。しかし、こうした漠然とした認識だけでは、具体的な戦略に落とし込むことは困難です。

PEST分析の第三の目的は、こうした断片的で雑多な情報を「P・E・S・T」という4つのフレームワークに沿って体系的に整理し、自社にとって本当に重要な影響要因は何かを可視化・構造化することにあります。

情報を整理することで、以下のような効果が期待できます。

- 優先順位の明確化: 世の中には無数の変化がありますが、そのすべてが自社に等しく影響を与えるわけではありません。PEST分析を通じて、「自社の事業ドメインにとって、最もインパクトが大きい変化は何か?」を特定できます。これにより、限られた経営資源をどこに集中させるべきか、意思決定の優先順位が明確になります。

- 議論の共通基盤の構築: 経営会議やチームミーティングで外部環境について議論する際、個々人がバラバラの認識を持っていると、話が噛み合わず、建設的な議論になりません。PEST分析の結果を共有することで、チーム全員が同じ情報、同じフレームワークに基づいて議論できるようになり、認識のズレを防ぎ、質の高い戦略議論の土台を築くことができます。

- 思考の漏れ・ダブりの防止: P・E・S・Tという4つの観点から網羅的に情報を洗い出すことで、特定の分野にばかり目が行ってしまうといった「思考の偏り」を防ぎます。政治的な側面を見落としていたり、技術的な側面ばかりに気を取られていたりといった、分析の漏れやダブりを減らし、よりバランスの取れた環境認識が可能になります。

つまり、PEST分析は、複雑でカオスな外部環境の情報を、意思決定に使える「インテリジェンス(知見)」へと変換するためのフィルタリングと構造化のプロセスです。これにより、単なる思いつきや勘に頼るのではなく、客観的な事実に基づいた論理的な戦略立案への道筋が開けるのです。

PEST分析のメリット・デメリット

PEST分析は非常に有用なフレームワークですが、万能ではありません。その強みを最大限に活かし、弱点を補うためには、メリットとデメリットの両方を正しく理解しておくことが重要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | ・客観的で広い視野の獲得 ・将来のリスクと機会の早期発見 ・戦略立案の強固な土台作り ・チーム内の共通認識の醸成 |

| デメリット | ・情報収集に時間とコストがかかる ・分析者の主観が入りやすい ・短期的な予測には不向き ・情報が膨大になりがち |

メリット

PEST分析を導入することで、企業は主に4つの大きなメリットを得られます。

- 客観的で広い視野の獲得

日々の業務に追われていると、どうしても視野が狭くなりがちです。目の前の顧客や競合他社といったミクロな環境にばかり目が行き、世の中の大きな変化を見落としてしまうことがあります。PEST分析は、意図的に視点を引き上げ、政治、経済、社会、技術といったマクロな視点から自社の事業環境を俯瞰することを促します。これにより、業界の常識や自社の思い込みから脱却し、より客観的で広い視野に基づいた判断ができるようになります。普段意識していなかった法規制の動きや、異業種の技術トレンドが、自社に思わぬ影響を与える可能性に気づくきっかけになります。 - 将来のリスクと機会の早期発見

これはPEST分析の目的そのものですが、最大のメリットと言えるでしょう。コントロール不可能な外部環境の変化を「脅威」と「機会」という観点で整理することで、将来起こりうる事象に対して、受け身ではなく能動的に備えることができます。リスクを事前に察知して回避策や軽減策を準備したり、機会をいち早く捉えて競合に先んじて新しい市場に参入したりすることが可能になります。変化が激しく、将来の予測が困難な「VUCA」の時代において、この先見性は企業の持続的な成長に不可欠な能力です。 - 戦略立案の強固な土台作り

優れた経営戦略は、正確な現状認識の上に成り立ちます。PEST分析は、事業戦略やマーケティング戦略を立案する上での、客観的な事実に基づいた強固な土台を提供します。PEST分析で得られたマクロ環境の分析結果(機会と脅威)を、後述するSWOT分析などの内部環境分析と組み合わせることで、「外部環境の機会を、自社の強みでどう活かすか?」「外部環境の脅威に、自社の弱みをどう補って対処するか?」といった、具体的で実行可能な戦略(クロスSWOT分析)へと落とし込むことができます。根拠の薄い思いつきの戦略ではなく、論理的で説得力のある戦略を構築するための出発点となるのです。 - チーム内の共通認識の醸成

PEST分析を複数人のチームで行うプロセスは、それ自体が大きな価値を持ちます。異なる部署や役職のメンバーがそれぞれの知見を持ち寄り、外部環境が自社に与える影響について議論することで、組織内に存在する多様な視点が共有されます。このプロセスを通じて、「我々が今どのような外部環境に置かれているのか」という共通認識(Situation Awareness)が醸成されます。この共通認識は、組織の意思決定のスピードと質を高め、部門間の連携をスムーズにし、全社一丸となって戦略を推進していくための基盤となります。

デメリット

一方で、PEST分析にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを認識し、対策を講じることが成功の鍵となります。

- 情報収集に時間とコストがかかる

P・E・S・Tの4つの要因に関する情報を網羅的に収集するには、相応の時間と労力が必要です。公的機関の統計データ、各種調査レポート、業界ニュース、専門家の論文など、参照すべき情報源は多岐にわたります。信頼性の高い情報を収集し、それを読み解くためには、専門的な知識やスキルが求められる場合もあります。特に、リソースが限られている中小企業にとっては、この情報収集の負荷が導入のハードルになる可能性があります。- 対策: 最初から完璧を目指さず、まずは自社の事業に最も関連性の高い分野に絞って情報を集める、公的機関が無料で公開している白書や統計データを活用するなど、効率的に進める工夫が必要です。

- 分析者の主観が入りやすい

収集した情報を「事実」としてリストアップする段階は客観的に進められますが、その事実が自社にとって「機会」なのか「脅威」なのかを判断する段階では、どうしても分析者の主観や解釈が入り込みます。分析者の経験や知識、価値観によって、同じ事象でも評価が分かれる可能性があります。例えば、「リモートワークの普及」を、コミュニケーションコストの増大という「脅威」と捉えるか、オフィスコストの削減という「機会」と捉えるかは、企業の文化や状況によって異なります。- 対策: 分析は一人で行わず、必ず複数人で実施することが重要です。多様なバックグラウンドを持つメンバーで議論することで、視点の偏りを是正し、より多角的で客観的な評価に近づけることができます。

- 短期的な予測には不向き

PEST分析が対象とするのは、数年単位で影響が現れるような、比較的大きなマクロ環境の変化です。そのため、今日明日の売上を左右するような、短期的な市場の変動や戦術レベルの意思決定にはあまり向きません。例えば、来月のキャンペーン施策を考えるためにPEST分析を行うのは、スケールが大きすぎます。PEST分析は、あくまで中長期的な経営戦略や事業戦略の方向性を定めるためのツールであると理解しておく必要があります。 - 情報が膨大になりがち

網羅性を意識するあまり、あらゆる情報を収集してしまうと、情報量が膨大になりすぎて収拾がつかなくなることがあります。どの情報が重要で、どれがそうでないのかの判断が難しくなり、「分析のための分析」に陥ってしまう危険性があります。結果として、大量の情報をリストアップしただけで、具体的な戦略に繋がらないという事態も起こり得ます。- 対策: 分析を始める前に、「何のために分析するのか」という目的を明確にすることが不可欠です。目的が明確であれば、収集すべき情報の範囲や深さが定まり、情報の洪水に溺れるのを防ぐことができます。

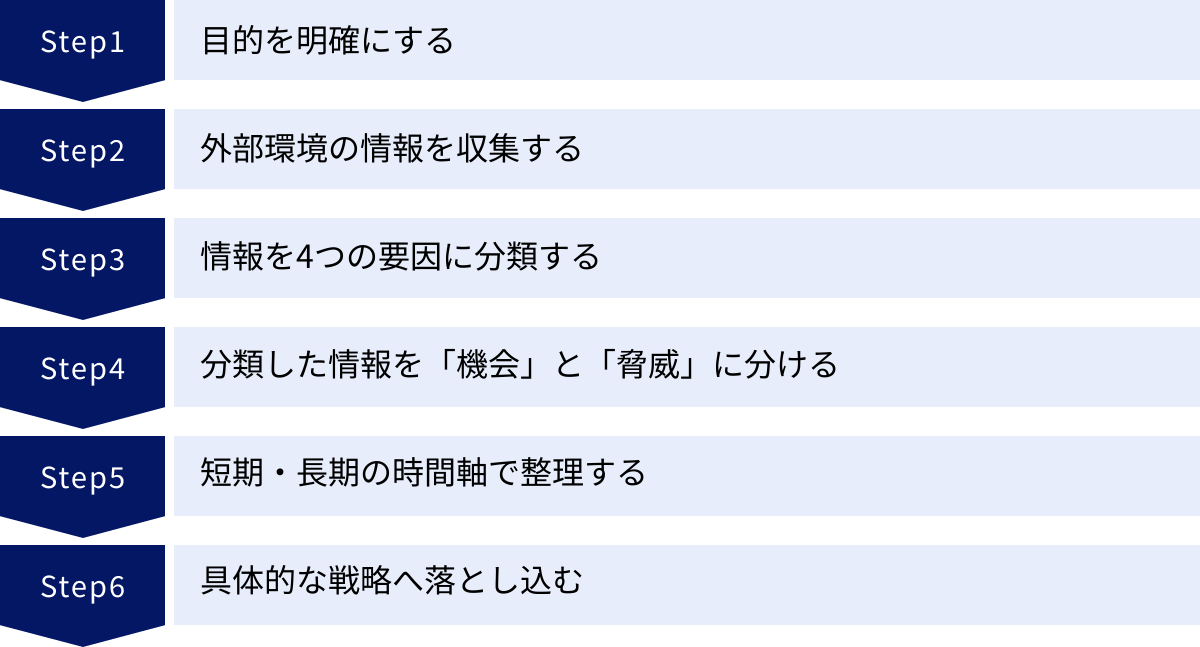

PEST分析のやり方【6ステップ】

PEST分析を効果的に進めるためには、体系的な手順を踏むことが重要です。ここでは、実践的な6つのステップに分けて、具体的なやり方を解説します。このステップに沿って進めることで、抜け漏れなく、かつ効率的に分析を進めることができます。

① 目的を明確にする

分析を始める前に、まず「何のためにPEST分析を行うのか」という目的を明確に定義します。 この最初のステップが、分析全体の方向性と質を決定づける最も重要なプロセスです。目的が曖昧なまま進めてしまうと、情報収集の範囲が際限なく広がり、最終的に何が言いたいのかわからない分析結果になってしまいます。

目的の具体例としては、以下のようなものが考えられます。

- 新規事業の立ち上げ: 新しい市場への参入可能性を探るため。

- 既存事業の戦略見直し: 主力事業の将来性やリスクを評価し、中長期的な戦略を再構築するため。

- 海外市場への進出: 進出先の国のマクロ環境を理解し、カントリーリスクや事業機会を評価するため。

- マーケティング戦略の策定: ターゲット顧客の行動や価値観の変化を捉え、効果的なマーケティング施策を立案するため。

- M&Aの検討: 買収対象企業が置かれているマクロ環境を評価し、将来性を判断するため。

目的を明確にすることで、「どの市場に焦点を当てるべきか」「どの時間軸(3年後、5年後、10年後)で見るべきか」「どの情報を重点的に収集すべきか」が自ずと定まります。例えば、目的が「国内の若者向けアパレル事業の戦略見直し」であれば、日本の人口動態や若者のライフスタイル(S)、SNSやEC技術のトレンド(T)に重点を置いて情報を収集することになります。この「目的設定」が、分析の羅針盤となるのです。

② 外部環境の情報を収集する

目的が明確になったら、次はその目的に関連する外部環境の情報を、P・E・S・Tの4つの観点から幅広く収集します。この段階では、まだ「機会」や「脅威」といった解釈を加えず、客観的な「事実(ファクト)」を集めることに徹します。信頼性の高い情報を集めることが、分析の精度を高める上で極めて重要です。

情報源としては、以下のようなものが挙げられます。

- 公的機関のWebサイト:

- 総務省: 国勢調査(人口動態)、情報通信白書(技術)など

- 内閣府: 月例経済報告(経済)、国民生活に関する世論調査(社会)など

- 経済産業省: 特定サービス産業動態統計調査、工業統計調査など

- 厚生労働省: 労働経済動向調査、人口動態統計など

- 国立社会保障・人口問題研究所: 将来推計人口など

- 業界団体・調査会社のレポート:

- 各業界団体が発表する業界動向レポート

- 民間シンクタンクや調査会社が発行する市場調査レポート

- ニュース・新聞・専門誌:

- 国内外の政治・経済ニュース

- 業界専門の新聞や雑誌、Webメディア

- その他:

- 学術論文、書籍など

情報収集のコツは、定量的なデータ(統計、数値)と定性的な情報(トレンド、価値観の変化)をバランス良く集めることです。また、過去から現在に至るまでの時系列データを集めることで、変化の方向性やスピード感を掴むことができます。

③ 情報を4つの要因に分類する

収集した膨大な情報を、P(政治)、E(経済)、S(社会)、T(技術)の4つのカテゴリに分類・整理します。この作業により、断片的だった情報が構造化され、マクロ環境の全体像が見えやすくなります。

分類する際には、以下のような表(テンプレート)を使うと便利です。

| 分類 | 具体的な情報(事実) |

|---|---|

| P: 政治 | ・働き方改革関連法の施行 ・2025年からのHACCP完全義務化 ・プラスチック資源循環促進法の施行 |

| E: 経済 | ・長期的な円安トレンド ・原材料価格およびエネルギー価格の高騰 ・実質賃金の伸び悩み |

| S: 社会 | ・少子高齢化のさらなる進行 ・SDGsやサステナビリティへの意識向上 ・タイムパフォーマンスを重視する消費行動の広がり |

| T: 技術 | ・生成AIの急速な進化と社会実装 ・5G通信網の全国的な整備完了 ・DX推進によるSaaS市場の拡大 |

情報を分類する過程で、1つの事象が複数の要因にまたがることがあります。例えば、「リモートワークの普及」は、働き方改革関連法(P)の影響を受けつつ、人々のライフスタイル(S)を変化させ、コミュニケーションツール(T)の進化を促しました。その場合は、最も影響の強いカテゴリに分類するか、関連するカテゴリに重複して記載しても構いません。重要なのは、機械的に分類することではなく、それぞれの事象が持つ多面的な意味合いを考えることです。

④ 分類した情報を「機会」と「脅威」に分ける

次に、4つの要因に分類したそれぞれの「事実」が、自社(または分析対象の事業)にとって「機会(Opportunity)」となるのか、それとも「脅威(Threat)」となるのかを評価・判断します。このステップが、PEST分析の中核であり、最も戦略的な思考が求められる部分です。

同じ事実でも、企業の置かれた状況や事業内容によって、機会になるか脅威になるかは異なります。例えば、「円安」は、輸出中心の企業にとっては追い風(機会)ですが、輸入に頼る企業にとっては向かい風(脅威)です。

この評価を行う際には、「なぜそれが機会/脅威なのか?」という理由を明確に言語化することが重要です。

| 分類 | 具体的な情報(事実) | 機会/脅威 | その理由(自社への影響) |

|---|---|---|---|

| S: 社会 | SDGsへの意識向上 | 機会 | 環境配慮型製品の需要が高まり、自社のエコ製品の売上増が期待できる。 |

| S: 社会 | SDGsへの意識向上 | 脅威 | サプライチェーンの透明性が求められ、対応コストが増加する可能性がある。 |

| E: 経済 | 原材料価格の高騰 | 脅威 | 製造コストが上昇し、利益率が圧迫される。価格転嫁が難しい場合、競争力が低下する。 |

このように、1つの事実が機会と脅威の両方の側面を持つことも少なくありません。多角的な視点から、自社への影響を深く洞察することが求められます。このプロセスを複数人で行うことで、より客観的で精度の高い評価が可能になります。

⑤ 短期・長期の時間軸で整理する

機会と脅威を洗い出したら、次にそれらが「いつ頃、どの程度のインパクトで」自社に影響を及ぼすのかを評価し、時間軸で整理します。すべての要因が同じタイミングで影響するわけではありません。影響の緊急度や重要度に応じて優先順位をつけることで、リソースをどこに集中させるべきかが見えてきます。

一般的には、「短期(1〜3年程度)」と「長期(3〜10年程度)」の2つの時間軸で分類します。

- 短期的な要因: すでに影響が出始めている、あるいは近いうちに顕在化する可能性が高い要因。早急な対応が求められます。

- 例: 原材料価格の高騰(E)、特定の法改正の施行(P)

- 長期的な要因: すぐに直接的な影響はないものの、将来的(数年後)に大きなインパクトをもたらす可能性のある構造的な変化。継続的な監視と、長期的な視点での戦略立案が必要です。

- 例: 少子高齢化の進行(S)、AI技術のさらなる進化(T)

この整理を行うことで、「今すぐ取り組むべき課題」と「将来のために布石を打っておくべき課題」が明確になります。インパクトの大きさと時間軸の2軸でマトリクスを作成し、要因をプロットするのも有効な方法です。

⑥ 具体的な戦略へ落とし込む

PEST分析の最終ステップは、分析結果を具体的な戦略やアクションプランに落とし込むことです。分析して終わりではなく、行動に繋げて初めて意味があります。

この段階で特に有効なのが、PEST分析の結果を「SWOT分析」に連携させる方法です。SWOT分析は、内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」を整理するフレームワークです。

PEST分析で洗い出した「機会」と「脅威」は、そのままSWOT分析の「O」と「T」に活用できます。

- PEST分析: マクロ環境の「機会」と「脅威」を特定する。

- 内部環境分析: 自社の「強み」と「弱み」を洗い出す。

- クロスSWOT分析: これらを組み合わせて、具体的な戦略を立案する。

- 強み × 機会(積極化戦略): 自社の強みを活かして、外部の機会を最大限に活用するには?

- 強み × 脅威(差別化戦略): 自社の強みを活かして、外部の脅威を回避・無力化するには?

- 弱み × 機会(改善戦略): 外部の機会を掴むために、自社の弱みをどう克服・補強するか?

- 弱み × 脅威(防衛/撤退戦略): 外部の脅威と自社の弱みが重なる最悪の事態をどう回避するか?

例えば、「サステナビリティへの意識向上(機会)」と「高い技術力(強み)」を掛け合わせ、「環境負荷の少ない革新的な新製品を開発し、市場をリードする」という積極化戦略を立てることができます。

このように、PEST分析で得たマクロな洞察を、自社の具体的なアクションへと繋げることで、環境変化に対応した持続可能な成長戦略を構築できるのです。

【業界別】PEST分析の具体例

PEST分析が実際にどのように行われるのか、イメージを掴むために、いくつかの業界を例に具体的な分析シナリオを見ていきましょう。ここで挙げるのはあくまで一般的な例であり、実際には各企業が置かれた状況によって内容は大きく異なります。

飲食業界

飲食業界は、消費者のライフスタイルや嗜好の変化、原材料価格の変動などの影響をダイレクトに受ける業界です。

| 要因 | 具体的な環境変化の例(架空のシナリオ) |

|---|---|

| P: 政治 | ・HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の完全義務化 ・食品表示法の改正(アレルギー表示、原産地表示の厳格化) ・深夜営業や酒類提供に関する規制の変更 |

| E: 経済 | ・原材料費、光熱費、人件費の継続的な上昇 ・インバウンド観光客の回復による需要増 ・消費者の節約志向と外食費の抑制 |

| S: 社会 | ・健康志向、オーガニック、プラントベースフードへの関心増 ・フードデリバリー、テイクアウト文化の定着 ・単身世帯の増加による「個食」ニーズの拡大 ・SNSでの「映え」や口コミの重要性増大 |

| T: 技術 | ・モバイルオーダー、セルフレジ、キャッシュレス決済の普及 ・調理ロボットや配膳ロボットの導入による省人化 ・AIによる需要予測や在庫管理の高度化 |

【機会と脅威への解釈例】

- 機会: 健康志向の高まり(S)を捉え、高付加価値のサラダ専門店やプラントベースメニューを開発する。インバウンド需要(E)に対応し、多言語メニューや体験型コンテンツを用意する。

- 脅威: 各種コストの上昇(E)により利益率が圧迫される。HACCP対応(P)など、衛生管理コストが増加する。デリバリー市場(S)での競争が激化する。

アパレル業界

アパレル業界は、流行の移り変わりが激しいだけでなく、近年はサステナビリティへの対応が大きなテーマとなっています。

| 要因 | 具体的な環境変化の例(架空のシナリオ) |

|---|---|

| P: 政治 | ・サプライチェーンにおける人権・環境デューデリジェンスの法制化 ・二国間・多国間の関税率の変動 ・リサイクル関連法の強化 |

| E: 経済 | ・ファストファッションとラグジュアリーブランドへの消費の二極化 ・円安による海外からの原材料・製品の輸入コスト増 ・新興国における中間層の拡大と市場成長 |

| S: 社会 | ・サステナビリティ、エシカル消費への意識の高まり(長く使える良いものを求める傾向) ・シェアリングエコノミーの浸透(洋服のレンタル、サブスクリプション) ・インフルエンサーやSNSがファッションの流行に与える影響力の増大 ・ジェンダーレス、サイズレスなど多様な価値観の広がり |

| T: 技術 | ・AIを活用したトレンド予測やパーソナライズされたスタイリング提案 ・バーチャル試着(AR/VR)技術の進化 ・3Dプリンターやオンデマンド生産による少量多品種生産の実現 |

【機会と脅威への解釈例】

- 機会: サステナビリティ意識(S)を追い風に、リサイクル素材を使用した製品ラインを強化し、ブランドイメージを向上させる。バーチャル試着(T)を導入し、オンラインでの購入体験を向上させる。

- 脅威: ファストファッションとの価格競争(E)がさらに激化する。サプライチェーンの人権・環境対応(P)が不十分だと、ブランドイメージが失墜し、不買運動のリスクがある。

自動車業界

自動車業界は、「100年に一度の大変革期」と言われ、CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric)を軸に大きな構造変化が起きています。

| 要因 | 具体的な環境変化の例(架空のシナリオ) |

|---|---|

| P: 政治 | ・世界各国でのガソリン車販売禁止に向けた規制強化(EV化の加速) ・自動運転レベルに応じた法整備や国際基準の策定 ・EV購入に対する補助金制度や税制優遇 |

| E: 経済 | ・半導体やバッテリー用レアメタルの供給不足と価格高騰 ・世界的な景気変動による自動車販売台数の増減 ・新興国市場の持続的な成長 |

| S: 社会 | ・「所有から利用へ」という価値観の変化(カーシェアリング、サブスクリプションの普及) ・環境問題への意識の高まりによる、エコカーへの関心増 ・都市部における若者の車離れ |

| T: 技術 | ・EV(電気自動車)、FCV(燃料電池車)のバッテリー性能・航続距離の向上 ・自動運転技術(センサー、AI)の急速な進化 ・コネクテッド技術による、車と様々なサービス(決済、情報)との連携 |

【機会と脅威への解釈例】

- 機会: EV化の流れ(P,S,T)に乗り、魅力的なEVを市場に投入する。コネクテッド技術(T)を活用し、保険やメンテナンス、エンターテイメントなどの新たなサービス(MaaS: Mobility as a Service)で収益源を多角化する。

- 脅威: 既存のガソリン車関連の技術やサプライチェーンが陳腐化する。IT企業など、異業種からの新規参入による競争激化。

IT業界

IT業界は、技術革新そのものが事業の中核であり、変化のスピードが最も速い業界の一つです。

| 要因 | 具体的な環境変化の例(架空のシナリオ) |

|---|---|

| P: 政治 | ・個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)などデータプライバシー規制の強化 ・サイバーセキュリティ対策に関する法整備の推進 ・国家間のデジタル覇権争い(半導体規制など) |

| E: 経済 | ・企業によるDX(デジタルトランスフォーメーション)投資の継続的な拡大 ・サブスクリプションモデルのビジネスへの浸透 ・景気後退局面における企業のIT予算削減リスク |

| S: 社会 | ・リモートワークやハイブリッドワークの働き方としての定着 ・デジタルデバイド(情報格差)の社会問題化 ・AIの倫理的利用やフェイクニュースへの社会的関心の高まり |

| T: 技術 | ・生成AI、機械学習の飛躍的な進化と応用範囲の拡大 ・クラウドコンピューティングのさらなる普及(サーバーレス、マルチクラウド) ・Web3.0、ブロックチェーン、メタバースといった次世代技術の台頭 |

【機会と脅威への解釈例】

- 機会: 生成AI(T)を活用した新たなSaaS製品を開発し、企業の生産性向上に貢献する。リモートワークの定着(S)に伴い、セキュリティやコラボレーションツールの需要が拡大する。

- 脅威: データプライバシー規制の強化(P)により、データ活用の制約が厳しくなり、サービス開発の難易度が上がる。新たな技術(T)のキャッチアップが遅れると、競争優位性を失う。

PEST分析をするときのポイント・注意点

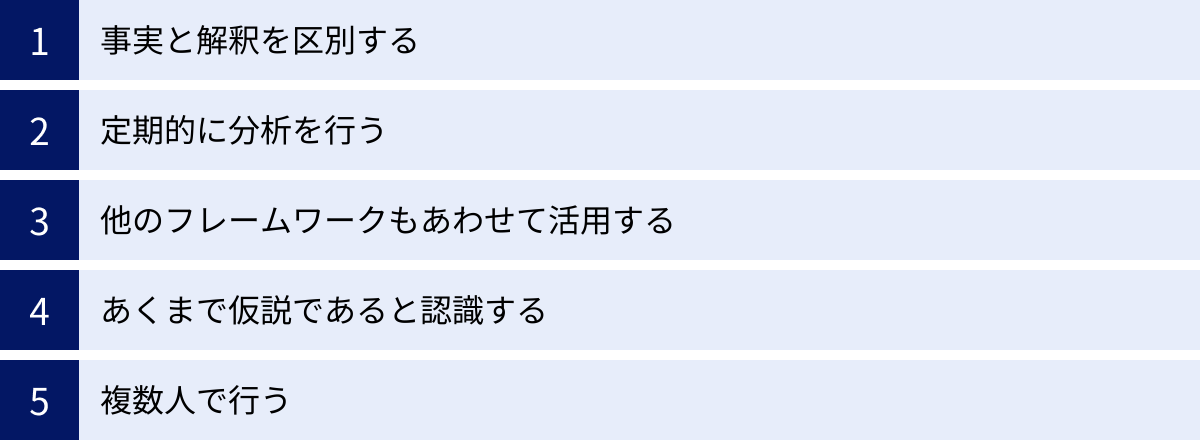

PEST分析は強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントと注意点を押さえておく必要があります。これらを意識することで、分析の質を高め、陥りがちな失敗を避けることができます。

事実と解釈を区別する

PEST分析において最も重要な原則の一つが、「事実(ファクト)」と「解釈(意見や判断)」を明確に区別することです。

- 事実: 誰が見ても客観的に正しいと判断できる情報。「日本の総人口は2023年に前年比で約80万人減少した」(参照:総務省統計局)、「政府は2030年までに企業の女性管理職比率を30%以上にする目標を掲げている」(参照:男女共同参画局)などが該当します。

- 解釈: 事実に基づいて、それが自社にとってどのような意味を持つかを考えること。「人口減少により、国内市場は縮小するだろう」「女性管理職の増加は、新たな商品開発の視点をもたらすかもしれない」などが該当します。

分析の初期段階(情報収集・分類)では、徹底して「事実」のみをリストアップすることに集中します。ここで解釈を混ぜてしまうと、議論の前提が曖昧になり、客観性が失われてしまいます。事実をすべて洗い出した後で、次のステップとして「この事実は、我々にとって機会なのか、脅威なのか?」という「解釈」の議論に移ります。事実と解釈を意図的に分離するプロセスを踏むことで、論理的でブレのない分析が可能になります。

定期的に分析を行う

外部環境は常に変化し続けています。PEST分析は、一度行ったら終わり、というものではありません。半年前には重要でなかった要因が、今では最大の脅威になっているかもしれません。逆に、当時は見えなかったチャンスが、技術の進化によって現実味を帯びてきている可能性もあります。

したがって、PEST分析は定期的に見直し、情報をアップデートすることが不可欠です。理想的な頻度は業界や事業の状況によって異なりますが、少なくとも年に1回、あるいは中期経営計画を見直すタイミングなどで実施することが推奨されます。特に、変化の激しいIT業界や、規制の変更が多い業界では、半年に1回、あるいは四半期に1回といった、より短いサイクルでの見直しも有効です。

定期的な分析を習慣化することで、環境変化への感度を高く保ち、常に最新の状況に基づいた意思決定を行う「動的」な経営体制を築くことができます。

他のフレームワークもあわせて活用する

PEST分析は、マクロ環境という「森」を見るための優れたツールですが、それだけでは十分ではありません。森全体を把握した上で、個々の「木」(競合他社や顧客)や、自社の立ち位置(内部環境)も分析する必要があります。

PEST分析の真価は、他の分析フレームワークと組み合わせることで発揮されます。

- 3C分析/5F分析(ミクロ環境分析): PEST分析で大きな潮流を掴んだ後、業界内の顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の状況や、業界の競争要因(5フォース)を分析することで、より具体的な戦場を理解できます。

- SWOT分析(内部・外部環境の統合): PEST分析で得られた「機会」と「脅威」を、自社の「強み」と「弱み」と掛け合わせることで、具体的な戦略オプションを導き出すことができます。

PEST分析はあくまで戦略立案プロセスの一部であり、マクロからミクロへ、外部から内部へと分析の焦点を移していく一連の流れの中に位置づけることが重要です。

あくまで仮説であると認識する

PEST分析は、未来を予測するための強力なツールですが、未来を100%正確に言い当てる水晶玉ではありません。分析結果は、現時点で得られる情報に基づいた「最も確からしい未来のシナリオ(仮説)」であると認識することが重要です。

未来には常に不確実性が伴います。予測していなかった政治的な事件が起こるかもしれませんし、画期的な技術が突如として登場する可能性もあります。そのため、分析結果を絶対的なものと過信せず、常に「この仮説は本当に正しいか?」と問い続け、状況の変化に応じて柔軟に見直す姿勢が求められます。

PEST分析で立てた戦略を実行する際には、複数のシナリオ(最も可能性の高いシナリオ、最良のシナリオ、最悪のシナリオなど)を用意しておく(シナリオプランニング)ことも有効です。これにより、予期せぬ事態が発生した際にも、冷静かつ迅速に対応することが可能になります。

複数人で行う

個人の知識や経験には限界があり、無意識の思い込みやバイアスから逃れることは困難です。一人でPEST分析を行うと、どうしても視野が狭まり、特定の情報ばかりに目が行ったり、解釈が偏ったりするリスクが高まります。

この問題を解決するためには、必ず複数人で分析を行うことが推奨されます。営業、マーケティング、開発、人事、経営層など、異なる部署や役職、経験を持つメンバーを集めてワークショップ形式で実施するのが理想的です。

多様な視点が集まることで、

- 一人の担当者では気づかなかった情報や視点が加わる(情報の網羅性が高まる)

- 「機会か脅威か」の判断が多角的に行われ、客観性が向上する

- 分析プロセスを通じて、組織内に外部環境に対する共通認識が醸成される

といったメリットが生まれます。PEST分析は、個人の思考ツールとしてだけでなく、組織の知見を結集し、集合知を形成するためのコミュニケーションツールとしても非常に有効なのです。

PEST分析とあわせて使いたい関連フレームワーク

PEST分析は外部のマクロ環境を分析するフレームワークですが、戦略立案のためには、ミクロ環境や内部環境の分析も欠かせません。ここでは、PEST分析と組み合わせることで、より深く、多角的な分析を可能にする代表的なフレームワークを3つ紹介します。

| フレームワーク | 分析対象 | PEST分析との関係性 |

|---|---|---|

| 3C分析 | ミクロ環境(顧客、競合、自社) | PEST分析でマクロなトレンドを把握した後、その変化が具体的な顧客や競合にどう影響するかを分析する。 |

| 5F分析 | ミクロ環境(業界の競争構造) | PEST分析で捉えたマクロ環境の変化が、業界の収益性(5つの力)にどう影響するかを分析する。 |

| SWOT分析 | 外部環境+内部環境 | PEST分析の結果を「機会(O)」「脅威(T)」として活用し、自社の「強み(S)」「弱み(W)」と掛け合わせて戦略を立案する。 |

3C分析

3C分析は、「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの「C」の観点から、事業成功の鍵(Key Success Factor)を見つけ出すためのフレームワークです。PEST分析が社会全体の大きな動き(森)を捉えるのに対し、3C分析は自社が直接対峙する市場や競合(木)を分析する、よりミクロな視点のフレームワークです。

- 顧客(Customer): 市場規模や成長性はどうか? 顧客は誰で、何を求めているのか(ニーズ)? 購買決定のプロセスは?

- 競合(Competitor): 競合は誰で、どのような戦略をとっているか? 競合の強み・弱みは何か? 競合の業績や市場シェアは?

- 自社(Company): 自社の強み・弱みは何か? 経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)はどうか? 自社の理念やビジョンは?

【PEST分析との連携】

PEST分析で捉えたマクロな変化が、3Cの各要素にどのような影響を与えるかを考えます。

例えば、PEST分析で「S: 健康志向の高まり」という社会的変化を捉えたとします。これを3C分析に落とし込むと、

- 顧客 (C): 健康に関連する商品・サービスへの「ニーズ」が高まっているのではないか?

- 競合 (C): 競合他社は、この健康志向に対してどのような新商品を投入しているか?

- 自社 (C): 自社は、このニーズに応えるための技術やノウハウ(強み)を持っているか?

このように、PEST分析で発見したトレンドを、3C分析で具体的な市場機会や競合との力関係に落とし込んでいくことで、より解像度の高い戦略が見えてきます。

5F(ファイブフォース)分析

5F(ファイブフォース)分析は、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱したフレームワークで、ある業界の収益性を決定する5つの競争要因(Force)を分析することで、その業界の魅力度を測るために用いられます。

5つの力とは以下の通りです。

- 新規参入の脅威: 新しい企業がその業界に参入しやすいか、しにくいか。

- 代替品の脅威: 自社の製品・サービスの代わりになるものが存在するか。

- 売り手の交渉力: 原材料や部品の供給業者(サプライヤー)が、価格や品質に対して強い交渉力を持っているか。

- 買い手の交渉力: 顧客が、価格や品質に対して強い交渉力を持っているか。

- 業界内の競合との敵対関係: 既存の競合他社同士の競争は激しいか。

これらの力が強いほど、業界の収益性は低くなり(魅力度が低い)、力が弱いほど収益性は高くなります(魅力度が高い)。

【PEST分析との連携】

PEST分析で捉えたマクロ環境の変化は、この5つの力に直接的な影響を与えます。

例えば、PEST分析で「T: インターネット技術の進化」を捉えたとします。

- 新規参入の脅威: ネット通販の普及により、店舗を持たない新規参入者が増え、脅威が高まる。

- 代替品の脅威: 音楽業界において、CDという物理メディアからストリーミングサービスという代替品への移行が加速する。

- 買い手の交渉力: 商品比較サイトの普及により、消費者が簡単に価格を比較できるようになり、買い手の交渉力が高まる。

このように、PEST分析で特定したマクロトレンドが、自社のいる業界構造をどのように変え、収益性にどう影響するのかを5F分析で深掘りすることができます。

SWOT分析

SWOT分析は、内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの要素をマトリクスに整理し、戦略立案に繋げるフレームワークです。

【PEST分析との連携】

SWOT分析とPEST分析は、非常に親和性が高い組み合わせです。PEST分析の最終的なアウトプットである「機会」と「脅威」は、そのままSWOT分析の「O」と「T」のインプットとして活用できます。

この連携により、「クロスSWOT分析」という、より具体的な戦略立案が可能になります。

- 機会 × 強み: 強みを活かして機会を掴む戦略は?(例: 高い技術力で、成長市場向けの新製品を開発)

- 機会 × 弱み: 機会を逃さないために弱みを克服する戦略は?(例: 海外市場の拡大に合わせ、語学力のある人材を採用・育成)

- 脅威 × 強み: 強みを活かして脅威を乗り切る戦略は?(例: 価格競争の激化に対し、高いブランド力で差別化)

- 脅威 × 弱み: 脅威と弱みが重なる最悪の事態を避ける戦略は?(例: 法規制強化と対応力の不足に対し、事業の一部撤退や見直しを検討)

PEST分析で外部環境を客観的に捉え、その結果をSWOT分析に繋げることで、環境変化に対応した、自社の実情に即した戦略を体系的に導き出すことが可能になります。

PEST分析を拡張したフレームワーク

PEST分析は非常に基本的なフレームワークですが、時代の変化とともに、より多くの要因を考慮する必要性が高まっています。そこで、PEST分析をベースに、新たな視点を加えた拡張的なフレームワークも登場しています。

STEEP分析

STEEP(スティーブ)分析は、PESTの4つの要因に「E: Environmental(環境的要因)」を追加したフレームワークです。ここでいう「Environmental」は、Economy(経済)とは異なり、地球環境や生態系、自然環境に関する要因を指します。

- P: Politics(政治)

- E: Economy(経済)

- S: Society(社会)

- T: Technology(技術)

- E: Environmental(環境)

近年、気候変動、資源の枯渇、生物多様性の損失といった地球環境問題への関心と危機感が世界的に高まっています。SDGs(持続可能な開発目標)やESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視した投資)といった動きが加速する中で、企業が環境問題にどう取り組むかは、事業の持続可能性を左右する重要な経営課題となっています。

STEEP分析は、この環境的要因を独立した項目として分析することで、環境規制、異常気象によるサプライチェーンへの影響、消費者の環境意識の変化、再生可能エネルギーへのシフトといった、より専門的で深い分析を可能にします。特に、製造業、エネルギー産業、農業、観光業など、自然環境との関わりが深い業界において非常に有効なフレームワークです。

PESTEL分析

PESTEL(ペステル)分析は、PESTに「E: Environmental(環境的要因)」と「L: Legal(法的要因)」の2つを追加したフレームワークです。

- P: Politics(政治)

- E: Economy(経済)

- S: Society(社会)

- T: Technology(技術)

- E: Environmental(環境)

- L: Legal(法的要因)

PEST分析では、「法的要因」は「政治的要因(Politics)」の中に含まれることが一般的でした。しかし、ビジネスのグローバル化やコンプライアンスの重要性の高まりに伴い、法規制はますます複雑化・専門化しています。

PESTEL分析では、この法的要因を「Legal」として独立させることで、労働法、独占禁止法、消費者保護法、特許法、安全基準といった、より具体的な法律や規制の動向を詳細に分析することを目指します。これにより、政治的な方針(Politics)と、それに基づいて制定・施行される具体的な法律(Legal)を区別して捉えることができ、法務リスクの管理やコンプライアンス体制の構築において、より精度の高い分析が可能になります。

| フレームワーク | 追加された要因 | 特徴 |

|---|---|---|

| PEST | – | 最も基本的で汎用的なフレームワーク。 |

| STEEP | Environmental(環境) | 環境問題への関心の高まりを背景に、サステナビリティの観点を強化。 |

| PESTEL | Environmental(環境) Legal(法的) |

環境要因に加え、法的要因を政治から独立させ、コンプライアンスや法務リスクの分析を強化。 |

どのフレームワークを使うべきかは、分析の目的や業界の特性によって異なります。まずは基本的なPEST分析から始め、必要に応じてSTEEPやPESTELといった、より詳細なフレームワークに拡張していくのが良いでしょう。

PEST分析に役立つテンプレート

PEST分析を実際に進めるにあたり、テンプレートを活用すると、思考を整理しやすく、チームでの共有もスムーズになります。以下に、Excelやスプレッドシートですぐに使えるシンプルなテンプレートと、より実践的なテンプレートの例を示します。

【基本テンプレート】

まずは、情報を収集・分類するための基本的なテンプレートです。

| 分類 | 具体的な環境変化(事実) | 情報源 |

|---|---|---|

| P: 政治 | 例:2025年4月から特定の業界で新たな安全基準が義務化 | 〇〇省 〇月〇日発表資料 |

| E: 経済 | 例:日銀が金融緩和策の修正を示唆 | 〇〇新聞 〇月〇日朝刊 |

| S: 社会 | 例:Z世代の間でタイムパフォーマンスを重視する傾向が顕著に | 〇〇総研 調査レポート |

| T: 技術 | 例:国内主要都市で5Gの人口カバー率が95%を突破 | 〇〇省 情報通信白書 |

【実践的テンプレート(機会・脅威、時間軸の評価を含む)】

分析をさらに深め、戦略立案に繋げるための実践的なテンプレートです。「機会/脅威」「影響度」「時間軸」といった評価項目を追加します。

| 要因 | 具体的な事象(事実) | 機会/脅威 | 理由(自社への影響) | 影響度(大/中/小) | 時間軸(短期/長期) | 対応の方向性(案) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| P | プラスチック資源循環促進法の施行 | 脅威 | 使い捨てプラ容器の提供が困難になり、代替容器のコストが増加する。 | 大 | 短期 | ・紙製、植物由来素材の容器への切り替え ・リユース容器の導入検討 |

| E | インバウンド需要の本格回復 | 機会 | 外国人観光客向けの客単価向上が見込める。 | 大 | 短期 | ・多言語メニューの整備 ・免税手続きの簡素化 |

| S | 健康志向の高まり | 機会 | ヘルシーメニューの需要が増加する。 | 中 | 長期 | ・低カロリー、高たんぱくメニューの開発 ・アレルギー対応の強化 |

| T | 生成AIの進化 | 機会 | SNS投稿文の自動生成や、顧客からの問い合わせへの自動応答に活用できる。 | 中 | 長期 | ・マーケティング部門での活用方法を研究 ・小規模な実証実験を開始 |

このテンプレートを使うことで、以下のメリットがあります。

- 思考の整理: 各項目を埋めていくことで、抜け漏れなく論理的に思考を進められます。

- 客観性の担保: 「事実」と「解釈(理由)」を分けることで、客観的な分析がしやすくなります。

- 優先順位付け: 「影響度」と「時間軸」で評価することで、取り組むべき課題の優先順位が明確になります。

- アクションへの接続: 「対応の方向性」まで検討することで、分析結果を具体的なアクションに繋げやすくなります。

これらのテンプレートはあくまで一例です。自社の状況に合わせて、項目を追加・変更するなど、自由にカスタマイズして活用してください。

まとめ

本記事では、外部環境を体系的に分析するためのフレームワーク「PEST分析」について、その概要から目的、具体的なやり方、業界別の事例、成功のためのポイントまで、幅広く解説してきました。

PEST分析は、自社ではコントロールできないマクロ環境の変化、すなわち「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」という4つの大きな潮流を捉えるための羅針盤です。この分析を通じて、企業は将来起こりうるリスクを予測して備え、新たなビジネスチャンスを発見することができます。

PEST分析を成功させる鍵は、以下の点に集約されます。

- 明確な目的意識を持つこと

- 客観的な「事実」と主観的な「解釈」を区別すること

- 一度きりで終わらせず、定期的に見直すこと

- 3C分析やSWOT分析など、他のフレームワークと連携させること

- 個人の思い込みを排除し、多様な視点を持つチームで行うこと

変化のスピードが速く、将来の予測が困難な現代において、環境変化の兆しをいち早く捉え、柔軟に対応していく能力は、企業の持続的な成長に不可欠です。PEST分析は、そのための強力な思考ツールとなります。

しかし、最も重要なのは、分析で終わらせず、具体的な戦略や行動にまで落とし込むことです。この記事で紹介したステップやテンプレートを参考に、ぜひ自社の戦略立案にPEST分析を取り入れ、不確実な未来を乗りこなすための確かな一歩を踏み出してみてください。