現代のビジネス環境は、顧客ニーズの多様化、デジタル技術の急速な進化、そしてグローバルな競争の激化により、常に変化し続けています。このような不確実性の高い時代において、企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するためには、羅針盤となるべき「マーケティング戦略」の存在が不可欠です。

しかし、「マーケティング戦略」と聞くと、難解で複雑なものと感じ、どこから手をつければ良いか分からないという方も少なくないでしょう。感覚や経験だけに頼った場当たり的な施策では、貴重な経営資源を浪費し、期待した成果を得ることは困難です。

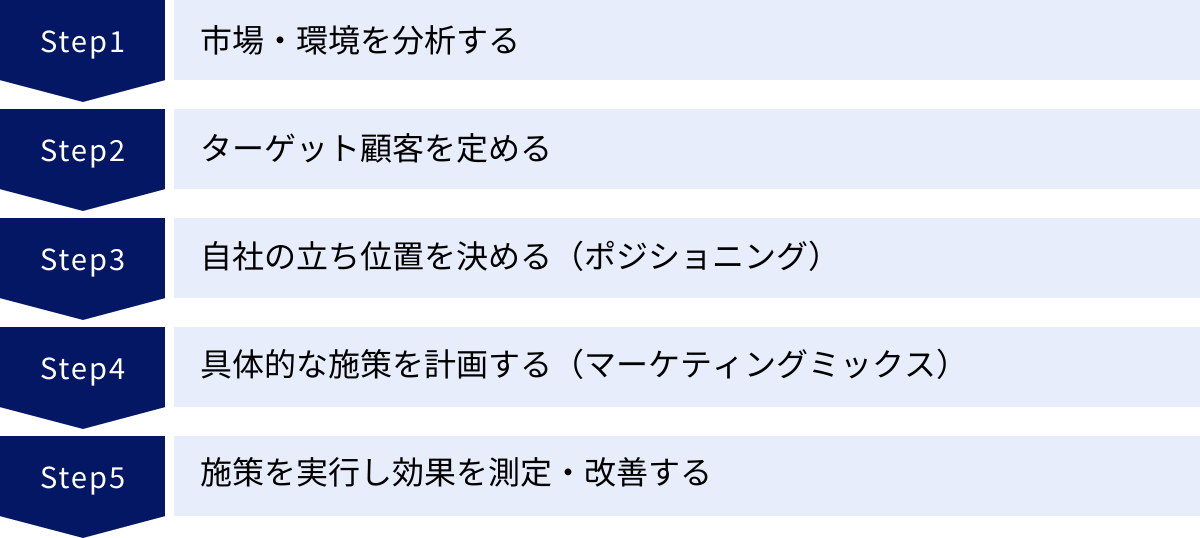

本記事では、マーケティング戦略の基本的な考え方から、具体的な立て方を5つのステップに分けて、初心者にも分かりやすく解説します。さらに、戦略立案の各段階で思考を整理し、深めるのに役立つ代表的なフレームワークや、戦略を成功に導くための重要なポイント、そして実践をサポートする便利なツールまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、自社のビジネスに合った、論理的で実行可能なマーケティング戦略を構築するための知識と道筋が明確になっているはずです。

目次

マーケティング戦略とは

マーケティング戦略の立案に着手する前に、まずはその本質的な意味と、企業経営における位置づけを正しく理解することが重要です。このセクションでは、マーケティング戦略の基本的な考え方、関連する他の戦略との違い、そしてなぜ現代のビジネスにおいて不可欠とされるのかを深掘りしていきます。

マーケティング戦略の基本的な考え方

マーケティング戦略とは、一言で言えば「誰に、何を、どのように提供し、その結果として自社の目標を達成するための計画・方針」です。これは、企業が自社の製品やサービスを通じて、特定の顧客に独自の価値を提供し、その対価として売上や利益を得るという、マーケティング活動全体の設計図に他なりません。

多くの企業がマーケティング活動として広告宣伝やSNS運用、イベント開催などを思い浮かべますが、これらはあくまで「戦術」と呼ばれる個別の施策です。マーケティング戦略は、これらの戦術をどの方向に向けて、なぜ行うのかを規定する、より上位の概念です。優れた戦略がなければ、どれだけ優れた戦術を実行しても、その効果は限定的となり、一貫性のない活動になってしまいます。

マーケティング戦略の核心は、以下の3つの問いに答えることに集約されます。

- 市場機会の発見(Where to Play?): どの市場、どの顧客セグメントで戦うのか?

- 価値提案の策定(How to Win?): その市場で、競合ではなく自社が選ばれる理由は何か?(独自の価値は何か?)

- 実行計画の立案(How to Execute?): その価値を顧客に届け、目標を達成するために、具体的に何を行うのか?

例えば、「健康志向が高まる中で、忙しい都市部の若手ビジネスパーソン」という市場機会を見つけ(①)、彼らに向けて「手軽に栄養バランスが取れる高品質なオーガニックミールキット」という独自の価値を提案し(②)、その価値を届けるために「オンラインストアでの販売を主軸とし、SNSでのレシピ動画配信やインフルエンサー活用で認知を拡大する」という実行計画を立てる(③)。これがマーケティング戦略の基本的な骨格です。

この戦略があることで、製品開発チームは「手軽さ」と「品質」を追求し、価格設定チームはターゲット層が許容できる価格帯を検討し、プロモーションチームはSNS運用に注力するなど、組織全体が同じ目標に向かって連携できるようになります。

経営戦略や事業戦略との違い

マーケティング戦略は、企業内に存在する様々な戦略の一部であり、特に「経営戦略」や「事業戦略」と密接に関連しています。これらの違いを理解することは、マーケティング戦略の役割をより明確にする上で非常に重要です。

一般的に、企業の戦略は以下の階層構造で捉えることができます。

| 戦略の種類 | 目的 | スコープ(対象範囲) | 担当部署(例) | 具体的な問いの例 |

|---|---|---|---|---|

| 経営戦略 | 企業の持続的な成長と価値向上 | 全社 | 経営層 | どのような事業領域に進出すべきか?企業として何を目指すのか?(企業理念・ビジョン) |

| 事業戦略 | 特定の事業における競争優位性の確立 | 各事業部 | 事業責任者 | この事業でどのように競合に勝ち、収益を最大化するか? |

| 機能別戦略 (マーケティング戦略など) |

各機能領域における業務の最適化と効率化 | 各機能部署 (マーケティング部など) |

機能部門責任者 | 誰に、何を、どのように提供して、事業目標の達成に貢献するか? |

経営戦略は、企業全体の長期的な方向性を定める最上位の戦略です。「ビジョン(企業が目指す将来像)」や「ミッション(企業の社会的使命)」を定義し、どの事業領域に経営資源を配分するかといった全社的な意思決定を行います。例えば、「テクノロジーを通じて人々の生活を豊かにする」という経営理念のもと、「今後5年間でヘルスケア事業と教育事業に注力する」といった方針を立てるのが経営戦略です。

事業戦略は、経営戦略で定められた各事業ドメインにおいて、どのように競争に打ち勝ち、収益性を高めていくかを具体化する戦略です。SBU(Strategic Business Unit:戦略的事業単位)ごとに策定され、「コストリーダーシップ戦略(競合よりも低コストで提供する)」「差別化戦略(独自の価値で高価格を実現する)」「集中戦略(特定のニッチ市場に特化する)」といった競争戦略がここで選択されます。先の例で言えば、ヘルスケア事業部が「高機能なウェアラブルデバイスで富裕層のシニア市場を狙う」といった方針を立てるのが事業戦略です。

そしてマーケティング戦略は、これらの上位戦略を受けて、顧客や市場との接点において具体的にどのように価値を創造し、提供していくかを計画する「機能別戦略」の一つです。事業戦略で「富裕層のシニア市場を狙う」と決まったのであれば、マーケティング戦略では「そのターゲット層はどのような情報をどこから得て、何を重視して製品を選ぶのか」を分析し、「百貨店での体験会や、信頼性の高い健康雑誌への広告出稿を通じてアプローチする」といった具体的な計画を立てます。

このように、経営戦略、事業戦略、マーケティング戦略は、それぞれスコープと目的が異なりますが、一貫性を持って連携している必要があります。経営理念に反するマーケティング活動や、事業戦略と矛盾するターゲット設定は、組織内に混乱を生み、企業の力を分散させてしまう原因となります。

なぜマーケティング戦略が重要なのか

では、なぜこれほどまでにマーケティング戦略の重要性が叫ばれるのでしょうか。その理由は、現代のビジネス環境が抱える複数の課題に起因しています。

第一に、市場環境の複雑化と変化の速さへの対応です。かつてのように、良い製品を作れば売れるという時代は終わりました。顧客の価値観は多様化し、ニーズは細分化されています。また、デジタル技術の進化は新たな競合の参入を容易にし、市場のルールを根底から変えてしまうこともあります。このような予測困難な環境下で、明確な戦略(羅針盤)がなければ、企業は変化の波に翻弄され、場当たり的な対応に終始してしまいます。戦略を持つことで、変化を脅威ではなく機会として捉え、能動的に対応することが可能になります。

第二に、経営資源の選択と集中です。企業が持つリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)は有限です。全ての市場、全ての顧客を満足させようとすれば、リソースは分散し、どの領域でも中途半端な結果に終わってしまいます。マーケティング戦略は、「どの市場に焦点を当て、どの顧客に最高の価値を提供するか」を明確にすることで、限られた資源を最も効果的な一点に集中投下するための指針となります。これにより、投資対効果(ROI)を最大化し、効率的な経営を実現できます。

第三に、組織内における共通認識の醸成と一貫した活動の実現です。マーケティングは、マーケティング部門だけの仕事ではありません。顧客に価値を届けるまでには、製品開発、営業、カスタマーサポート、広報など、多くの部署が関わります。マーケティング戦略は、これら全ての部署が「我々の顧客は誰で、その顧客にどのような価値を約束するのか」という共通の目標(北極星)を共有するための言語として機能します。この共通認識があるからこそ、各部署はそれぞれの役割を果たしながらも、一貫したメッセージと顧客体験を提供できるようになるのです。

最後に、持続的な競争優位性の構築です。短期的な売上を追いかけるだけの戦術は、価格競争や模倣によってすぐに陳腐化してしまいます。一方、優れたマーケティング戦略は、顧客との長期的な関係構築や、独自のブランドイメージの確立を目指します。顧客の心の中に「この製品といえばこの会社」「この価値を提供してくれるのはこの会社だけ」という強固なポジションを築くことこそが、模倣困難な持て、持続的な競争優位性の源泉となるのです。

以上の理由から、マーケティング戦略は単なる販売促進計画ではなく、企業の存続と成長を左右する、経営の中核をなす重要な活動であると言えます。

マーケティング戦略の立て方【5ステップ】

優れたマーケティング戦略は、ひらめきや直感だけで生まれるものではありません。論理的で体系的なプロセスを経て、一つひとつの要素を丁寧に積み上げていくことで構築されます。ここでは、実践的で再現性の高いマーケティング戦略の立案手順を、大きく5つのステップに分けて解説します。

① 市場・環境を分析する

戦略立案の第一歩は、自社が置かれている状況を客観的に把握することから始まります。このステップは「現状分析」とも呼ばれ、戦うべき場所(市場)と、自社の持つ武器(強み)を正確に知るための情報収集と分析のプロセスです。ここでの分析が不十分だと、以降の戦略全体が現実離れしたものになってしまいます。

分析対象は、大きく「外部環境」と「内部環境」の2つに分けられます。

外部環境分析:

自社ではコントロールが難しい、外部の要因を分析します。これにより、事業機会(Opportunity)と脅威(Threat)を明らかにします。

- マクロ環境分析: 社会全体の大きなトレンドや変化を捉えます。PEST分析(後述)などのフレームワークが役立ちます。

- 政治(Politics): 法律改正、税制変更、規制緩和・強化など。

- 経済(Economy): 景気動向、金利、為替レート、個人消費の動向など。

- 社会(Society): 人口動態の変化、ライフスタイルの変化、価値観の多様化、SDGsへの関心など。

- 技術(Technology): AI、IoTなどの新技術の登場、デジタル化の進展など。

- ミクロ環境分析(市場分析): 自社が直接的に関わる業界や市場の環境を分析します。3C分析や5フォース分析(後述)が有効です。

- 顧客(Customer): 市場規模や成長性はどうか?顧客は誰で、どのようなニーズや課題を持っているか?購買決定プロセスは?

- 競合(Competitor): 競合は誰か?競合の強み・弱み、戦略、市場シェアは?新規参入の可能性は?

- 業界構造: 業界の収益性は高いか?サプライヤーや買い手の力は強いか?代替品の脅威は?

内部環境分析:

自社でコントロール可能な、社内の要因を分析します。これにより、自社の強み(Strength)と弱み(Weakness)を客観的に評価します。

- 自社の資源: 人材、技術力、ブランド力、顧客基盤、資金力、販売チャネルなど、有形・無形の資産を棚卸しします。

- 自社のパフォーマンス: 売上、利益率、市場シェア、顧客満足度などの現状をデータで確認します。

- バリューチェーン分析: 製品開発から販売、アフターサービスまでの各プロセスで、どこに強みや弱みがあるかを分析します。

このステップの目的は、単に情報を集めることではありません。集めた情報を整理・分析し、「自社の強みを活かして、どの市場機会を狙うべきか」という戦略の方向性(仮説)を見出すことにあります。

② ターゲット顧客を定める

市場・環境分析を通じて事業機会が見えてきたら、次に「その市場の中にいる、どの顧客層を狙うのか」を具体的に決定します。これが「ターゲティング」です。全ての人を満足させようとする製品・サービスは、結果的に誰の心にも深く響かないものになりがちです。リソースを集中させ、効果を最大化するために、顧客を絞り込むことが極めて重要です。

このプロセスは、一般的に「セグメンテーション」と「ターゲティング」の2段階で進められます。

- セグメンテーション(市場細分化):

市場を、同じようなニーズや性質を持つ顧客グループ(セグメント)に分割する作業です。市場を細かく分けることで、それぞれのグループの特性を深く理解し、アプローチしやすくなります。セグメンテーションの切り口には、以下のような変数が用いられます。- 地理的変数(ジオグラフィック): 国、地域、都市の規模、気候、人口密度など。(例:関東圏在住、都市部在住)

- 人口動態変数(デモグラフィック): 年齢、性別、所得、職業、学歴、家族構成など。(例:30代、共働き、未就学児あり)

- 心理的変数(サイコグラフィック): ライフスタイル、価値観、性格、趣味・関心など。(例:健康志向、環境意識が高い、ミニマリスト)

- 行動変数(ビヘイビアル): 製品知識、購買頻度、使用場面、求めるベネフィットなど。(例:週に3回以上ジムに通う、価格よりも品質を重視する)

良いセグメンテーションの条件は、各セグメントが測定可能(規模が測れる)、到達可能(アプローチできる)、維持可能(十分な規模がある)、そして差別化可能(反応が異なる)であることです。

- ターゲティング(ターゲット市場の選定):

細分化したセグメントの中から、自社が最も効果的にアプローチでき、かつ最も魅力的なセグメントを選び出す作業です。ターゲットを選ぶ際には、以下の観点から評価します。- 市場規模と成長性: そのセグメントは、ビジネスとして成立するだけの十分な大きさがあり、今後も成長が見込めるか?

- 競合の状況: 競合がひしめき合っているレッドオーシャンではないか?あるいは、まだ競合が手をつけていないブルーオーシャンか?

- 自社との適合性(フィット): 自社の強みや理念、製品の特性が、そのセグメントのニーズと合致しているか?

これらの評価を経て、「この顧客層こそ、我々が価値を提供すべき相手だ」というターゲットセグメントを決定します。この決定が、後のポジショニングやマーケティングミックスの全ての基盤となります。

③ 自社の立ち位置を決める(ポジショニング)

ターゲットとする顧客層を定めたら、次はその顧客の頭の中に、「自社の製品やサービスが、競合と比べてどのようなユニークな存在であるか」を明確に位置づける必要があります。これが「ポジショニング」です。顧客は無数の選択肢の中から、自分にとって最も価値のあるものを選びます。その選択基準となる「独自の立ち位置」を、企業側が意図的に作り出す活動がポジショニングです。

ポジショニングの目的は、価格競争から脱却し、「〇〇といえばこのブランド」という独自のブランドイメージを確立することにあります。

ポジショニングを考える上で有効なのが、「ポジショニングマップ」を作成することです。これは、顧客が製品を選ぶ際に重視する2つの軸(例:価格の高低、品質の良し悪し、機能の多寡、デザイン性など)を使って、市場における自社と競合の立ち位置を視覚的にプロットしたものです。

ポジショニングの具体例:

例えば、コーヒーショップ市場で考えてみましょう。購買決定軸として「価格」と「滞在空間の快適さ」を設定します。

- 高価格 × 高い快適さ: ゆったりとしたソファ席、無料Wi-Fi、静かなBGMが特徴の、いわゆるラウンジのようなカフェ。

- 低価格 × 低い快適さ: 立ち飲みや簡易な席で、手早く安価にコーヒーを提供するスタンド。

- 低価格 × 高い快適さ: 比較的安価でありながら、長時間の滞在も可能な座席数の多いチェーン店。

このマップ上で、競合がどこに位置しているかを確認し、まだ競合が存在しない、あるいは競合が弱い「空いているポジション(空白地帯)」を見つけ出すことができれば、それが自社の狙うべき立ち位置の候補となります。

ポジショニングを確立するためには、「なぜ顧客は競合ではなく自社を選ぶべきなのか?」という問いに対する明確な答え、すなわち「独自の価値提案(UVP: Unique Value Proposition)」が必要不可欠です。この価値提案は、以下の要素から成り立ちます。

- ターゲット顧客: 誰のためのものか?

- 提供する価値(ベネフィット): 顧客のどのような課題を解決し、どのような利益をもたらすのか?

- 差別化要因: 競合にはない、自社だけのユニークな特徴は何か?

先の例で言えば、「リモートワークに集中したいビジネスパーソンのために(ターゲット)、電源と高速Wi-Fiを完備した半個室空間を提供し(価値)、他のカフェにはない圧倒的な集中環境を実現する(差別化)」といった形になります。このUVPが、後の全てのマーケティング活動の核となるメッセージとなります。

④ 具体的な施策を計画する(マーケティングミックス)

ターゲット顧客を定め、自社のポジショニングが明確になったら、いよいよそれを実現するための具体的な戦術を計画する段階に入ります。この、戦略を実行可能なアクションプランに落とし込むプロセスが「マーケティングミックス」です。

マーケティングミックスを考える上で最も有名なフレームワークが「4P分析」(後述)です。これは、企業がコントロール可能な4つの要素(Product, Price, Place, Promotion)を、ターゲット顧客とポジショニングに整合するように最適に組み合わせることを指します。

- Product(製品・サービス):

顧客に提供する価値そのものです。ターゲット顧客のニーズを満たし、設定したポジショニングを体現するものでなければなりません。- 検討項目: 機能、品質、デザイン、パッケージ、ブランド名、保証、アフターサービスなど。

- 例: 「高機能なウェアラブルデバイス」というポジショニングなら、高精度のセンサー、長時間バッテリー、洗練されたデザインが求められます。

- Price(価格):

製品・サービスの価格設定です。価格は、企業の収益に直結するだけでなく、ブランドイメージを形成する重要な要素でもあります。- 検討項目: 定価、割引、支払い方法、与信条件など。

- 例: 高級ブランドというポジショニングであれば、安易な安売りはブランド価値を毀損します。一方で、コストリーダーシップ戦略なら、競合より低い価格設定が基本となります。

- Place(流通・チャネル):

製品・サービスを顧客に届けるための経路や場所です。ターゲット顧客が購入しやすい場所で提供することが重要です。- 検討項目: 販売チャネル(直販、代理店、ECサイト)、店舗の立地、在庫管理、物流など。

- 例: 若者向けのファッションブランドなら、ECサイトやSNSでの販売が中心になるでしょう。シニア向けの健康食品なら、ドラッグストアやカタログ通販が有効かもしれません。

- Promotion(販促・プロモーション):

製品・サービスの存在や価値をターゲット顧客に伝え、購買を促すためのコミュニケーション活動です。- 検討項目: 広告(テレビ、Web)、広報・PR、SNSマーケティング、セールスプロモーション(キャンペーン)、人的販売など。

- 例: 幅広い層に認知させたいならテレビCM、特定の興味を持つ層に深くリーチしたいならコンテンツマーケティングやインフルエンサーマーケティングが考えられます。

重要なのは、これら4つのPが互いに連携し、一貫性を持っていることです。「高品質な製品(Product)」なのに「激安価格(Price)」で、「量販店で販売(Place)」し、「チープな印象の広告(Promotion)」を打つ、といったちぐはぐな状態では、顧客に価値が正しく伝わりません。全てのPが、定めたポジショニングを補強し合うように設計されている必要があります。

⑤ 施策を実行し効果を測定・改善する

マーケティング戦略は、計画を立てて終わりではありません。むしろ、実行してからが本当のスタートです。計画通りに施策を実行(Do)し、その結果を客観的なデータで測定(Check)し、分析して改善策を考え(Act)、次の計画に活かす(Plan)という、PDCAサイクルを回し続けることが成功の鍵となります。

効果測定の仕組み作り:

施策を実行する前に、その成否を判断するための指標を設定しておく必要があります。ここで重要になるのがKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)です。

- KGI (Key Goal Indicator): 戦略全体の最終的な目標を測る指標。例:「年間売上10億円達成」「市場シェア20%獲得」

- KPI (Key Performance Indicator): KGIを達成するための中間的な目標を測る指標。KGI達成までのプロセスを分解し、各段階での達成度をモニタリングします。例:「月間Webサイト訪問者数10万人」「新規リード獲得数500件/月」「商談化率15%」

KPIを設定することで、戦略が順調に進んでいるのか、どこに問題があるのかを早期に発見できます。例えば、「Webサイト訪問者数は達成しているのに、リード獲得数が未達」なのであれば、Webサイトのコンテンツや入力フォームに問題があるのではないか、という仮説を立てて改善に取り組むことができます。

測定と分析:

Webサイトのアクセス解析にはGoogle Analytics、顧客情報の管理や営業プロセスの追跡にはCRM/SFAツール、SNSの反応を見るには各プラットフォームの分析機能など、目的に応じたツールを活用してデータを収集します。

収集したデータは、単に眺めるだけでなく、「なぜこの数値になったのか?」という背景を深く考察することが重要です。競合の動き、季節的な要因、社会的な出来事など、様々な角度から分析し、成功要因と失敗要因を明らかにします。

改善と継続:

分析結果に基づいて、戦略や戦術の軌道修正を行います。うまくいっている施策にはリソースを追加投入し、効果の薄い施策は停止または改善します。市場環境や顧客のニーズは常に変化しているため、一度立てた戦略に固執するのではなく、状況に応じて柔軟に見直し、改善を繰り返していく姿勢が不可欠です。この継続的な改善プロセスこそが、マーケティング戦略を「絵に描いた餅」で終わらせず、生きた武器へと進化させていくのです。

マーケティング戦略で活用できる代表的なフレームワーク

マーケティング戦略を立案する過程では、複雑な情報を整理し、思考を深めるための「フレームワーク」が非常に役立ちます。フレームワークは、思考の漏れや偏りをなくし、論理的な意思決定をサポートする思考の型です。ここでは、戦略立案の各ステップで活用できる代表的なフレームワークを紹介します。

環境分析に役立つフレームワーク

戦略の出発点である環境分析では、自社を取り巻く状況を多角的に把握するためのフレームワークが用いられます。

| フレームワーク | 目的 | 分析対象 |

|---|---|---|

| 3C分析 | 事業成功の要因(KSF)を特定する | 顧客/市場 (Customer), 競合 (Competitor), 自社 (Company) |

| PEST分析 | 中長期的なマクロ環境の変化を予測する | 政治 (Politics), 経済 (Economy), 社会 (Society), 技術 (Technology) |

| SWOT分析 | 内部環境と外部環境を整理し、戦略の方向性を導き出す | 強み (Strength), 弱み (Weakness), 機会 (Opportunity), 脅威 (Threat) |

| 5フォース分析 | 業界の構造と収益性を分析し、競争優位の源泉を探る | 新規参入の脅威, 代替品の脅威, 買い手の交渉力, 売り手の交渉力, 業界内の競争 |

3C分析

3C分析は、顧客・市場(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)という3つの「C」の視点から事業環境を分析し、成功への鍵となる要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すためのフレームワークです。

- Customer(顧客・市場): まず、市場全体の規模、成長性、顧客のニーズ、購買行動などを分析します。「顧客は誰で、何を求めているのか?」を深く理解することが全ての起点となります。

- Competitor(競合): 次に、競合他社がどのように顧客のニーズを満たしているかを分析します。競合の数、市場シェア、製品やサービスの強み・弱み、戦略などを把握し、「競合の成功・失敗要因は何か?」を探ります。

- Company(自社): 最後に、顧客と競合の分析結果を踏まえて、自社の強みと弱みを評価します。「自社は競合と比べて、どの点で顧客のニーズをより良く満たせるのか?」を明らかにします。

この3つのCを分析することで、市場で求められており、かつ競合が提供できていない、自社の強みを活かせる領域、つまり事業の成功要因(KSF)が明確になります。

PEST分析

PEST分析は、自社ではコントロールできないマクロ環境(外部環境の大きな流れ)を分析するためのフレームワークです。政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点から、中長期的に自社の事業に影響を与える可能性のある変化を洗い出します。

- Politics(政治的要因): 法律・規制の改正、税制の変更、政権交代、国際情勢など。環境規制の強化や、特定の業界への補助金などが該当します。

- Economy(経済的要因): 景気動向、インフレ・デフレ、金利、為替レート、賃金水準など。景気後退による消費マインドの冷え込みや、円安による原材料費の高騰などが影響します。

- Society(社会的要因): 人口動態の変化(少子高齢化など)、ライフスタイルの変化、価値観の多様化、教育水準、SDGsへの関心の高まりなど。健康志向や環境意識の高まりは、多くのビジネスに機会と脅威の両方をもたらします。

- Technology(技術的要因): 新技術の開発(AI, IoT, 5Gなど)、デジタル化の進展、技術革新のスピードなど。新たな技術が既存のビジネスモデルを破壊(ディスラプション)する可能性があります。

PEST分析の目的は、これらの変化を「機会」と「脅威」に分類し、将来のリスクに備えたり、新たな事業チャンスを発見したりすることです。

SWOT分析

SWOT分析は、内部環境である「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」と、外部環境である「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの要素を整理し、分析するフレームワークです。環境分析の集大成として用いられることが多く、戦略の方向性を導き出すのに役立ちます。

- Strength(強み): 自社の目標達成に貢献する内部のプラス要因。(例:高い技術力、強力なブランド、優秀な人材)

- Weakness(弱み): 自社の目標達成の障害となる内部のマイナス要因。(例:高いコスト構造、限定的な販売チャネル、低い知名度)

- Opportunity(機会): 自社にとって有利に働く外部環境の変化。(例:市場の拡大、規制緩和、競合の撤退)

- Threat(脅威): 自社にとって不利に働く外部環境の変化。(例:新規参入の脅威、代替品の登場、景気後退)

これらの4要素を洗い出すだけでなく、それらを掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことで、より具体的な戦略オプションを検討できます。

- 強み × 機会(積極化戦略): 自社の強みを活かして、市場の機会を最大限に活用する。

- 強み × 脅威(差別化戦略): 自社の強みで、外部の脅威を乗り越える、または影響を最小限にする。

- 弱み × 機会(改善戦略): 市場の機会を逃さないように、自社の弱みを克服・改善する。

- 弱み × 脅威(防衛・撤退戦略): 最悪の事態を避けるため、事業の縮小や撤退を検討する。

5フォース分析

5フォース(Five Forces)分析は、経営学者のマイケル・ポーターが提唱したフレームワークで、業界の構造を分析し、その業界の収益性を決定する5つの競争要因(脅威)を明らかにします。これにより、業界の魅力度を測り、自社が競争優位を築くためのポイントを探ることができます。

- 新規参入の脅威: 新しい企業が業界に参入しやすいかどうか。参入障壁が低いと、常に新しい競合が現れ、価格競争が激化しやすくなります。

- 代替品の脅威: 自社の製品やサービスと同じニーズを満たす、異なる製品やサービスが存在するかどうか。代替品が多いと、顧客はそちらに流れやすく、価格の上限が抑えられます。

- 買い手(顧客)の交渉力: 顧客が価格引き下げや品質向上を要求する力が強いかどうか。買い手の力が強いと、企業の収益は圧迫されます。

- 売り手(サプライヤー)の交渉力: 原材料や部品の供給業者が価格引き上げを要求する力が強いかどうか。売り手の力が強いと、企業のコストが増加します。

- 業界内の競合との敵対関係: 既存の競合企業同士の競争が激しいかどうか。競合が多い、業界の成長が鈍化しているなどの状況では、競争が激しくなり収益性が低下します。

これらの5つの力が弱いほど、その業界は収益性が高く魅力的であると判断できます。

ターゲット設定やポジショニングに役立つフレームワーク

市場を絞り込み、自社の立ち位置を明確にする段階で役立つのがSTP分析です。

STP分析

STP分析は、マーケティング戦略の中核をなすプロセスであり、セグメンテーション(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)の頭文字を取ったものです。「誰に、どのような価値を提供するか」を決定するための、一貫した流れを示すフレームワークです。

- Segmentation(市場細分化):

多様なニーズを持つ市場全体を、共通のニーズや特性を持つ小規模なグループ(セグメント)に分割します。前述の通り、地理的、人口動態的、心理的、行動変数などの切り口を用います。 - Targeting(ターゲット市場の選定):

分割したセグメントの中から、自社の強みを最も活かせ、かつ最も魅力的なセグメントを選び出します。市場規模、成長性、競合状況、自社との適合性などを考慮して決定します。 - Positioning(自社の立ち位置の明確化):

ターゲット顧客の心の中で、競合製品と比べて自社製品が独自の価値を持つ存在として認識されるように、自社の立ち位置を設計します。ポジショニングマップなどを活用して、差別化のポイントを明確にします。

STP分析を行うことで、「万人受け」を狙うのではなく、特定の顧客層に深く刺さる、シャープで効果的なマーケティング戦略を構築できます。

具体的な施策の立案に役立つフレームワーク

具体的なアクションプランであるマーケティングミックスを検討する際には、4P分析と4C分析が基本となります。

| 企業視点 (4P) | 顧客視点 (4C) | 内容 |

|---|---|---|

| Product (製品) | Customer Value (顧客価値) | 顧客が製品・サービスから得る本質的な価値 |

| Price (価格) | Cost (顧客コスト) | 金銭だけでなく、時間や手間も含めた顧客が支払うコスト |

| Place (流通) | Convenience (利便性) | 製品・サービスを手に入れるまでの容易さ |

| Promotion (販促) | Communication (コミュニケーション) | 企業から顧客への一方的な情報提供ではなく、双方向の対話 |

4P分析

4P分析は、企業視点からマーケティングミックスを構成する4つの要素、製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)を検討するためのフレームワークです。これらの要素を、STP分析で定めたターゲットとポジショニングに整合するように、一貫性を持って組み合わせることが重要です。

- Product: どのような価値を提供するか?

- Price: いくらで提供するか?

- Place: どこで提供するか?

- Promotion: どのようにして価値を伝えるか?

これら4つのPは独立しているのではなく、相互に関連しています。例えば、高級な製品(Product)を、ディスカウントストア(Place)で安売り(Price)することは、ブランドイメージを損なうため通常は行いません。

4C分析

4C分析は、4P分析を顧客視点(Customer-centric)から捉え直したフレームワークです。顧客が中心の現代マーケティングにおいて、非常に重要な考え方です。

- Customer Value(顧客価値): 企業が提供する「製品(Product)」が、顧客にとってどのような「価値」を持つのかという視点です。

- Cost(顧客コスト): 企業が設定する「価格(Price)」だけでなく、顧客がその製品を手に入れるために支払う時間や手間、心理的な負担も含めたトータルの「コスト」を考えます。

- Convenience(利便性): 企業が用意する「流通(Place)」が、顧客にとってどれだけ「便利」かという視点です。購入のしやすさ、アクセスの良さなどが含まれます。

- Communication(コミュニケーション): 企業からの一方的な「販促(Promotion)」ではなく、顧客との双方向の「対話」を重視する視点です。SNSやレビューなどを通じた顧客との対話が含まれます。

4Pと4Cの両方の視点からマーケティングミックスを検討することで、企業側の論理だけでなく、顧客の本当のニーズや感情に寄り添った、より効果的な戦略を立案することができます。

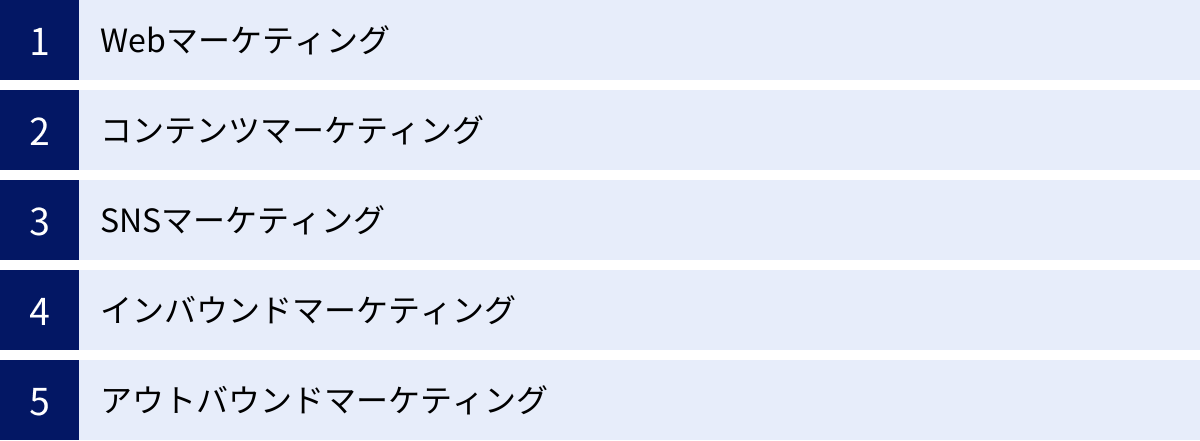

代表的なマーケティング戦略の種類

マーケティング戦略と一言で言っても、そのアプローチ方法には様々な種類が存在します。どの戦略を選択するかは、企業の目標、ターゲット顧客、商材の特性、予算などによって異なります。ここでは、現代のビジネスで頻繁に用いられる代表的なマーケティング戦略の種類を紹介します。

Webマーケティング

Webマーケティングとは、その名の通り、インターネット(Webサイト、検索エンジン、Eメールなど)を活用して行われるマーケティング活動の総称です。デジタルマーケティングとほぼ同義で使われることも多く、非常に広範な領域をカバーします。

- 主な施策:

- 特徴・メリット:

最大のメリットは、データに基づいた効果測定が容易であることです。アクセス数、クリック率、コンバージョン率などを正確に把握できるため、PDCAサイクルを高速で回すことができます。また、テレビCMなどに比べて低コストで始められる施策も多く、ターゲットを細かく設定してアプローチできる点も強みです。 - 注意点:

専門的な知識やスキルが必要な領域が多く、トレンドの変化も速いため、常に最新情報をキャッチアップする必要があります。また、参入障壁が低い分、多くの業界で競争が激化しています。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングは、ターゲット顧客にとって価値のある、有益で魅力的なコンテンツ(ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、事例など)を制作・提供することを通じて、見込み客を惹きつけ、最終的にはファンとして顧客化することを目指す戦略です。

これは、従来の広告のように「売り込み」を行うのではなく、「お役立ち情報」を提供することで顧客側から見つけてもらい、信頼関係を構築していくアプローチです。

- 主な施策:

- オウンドメディア(自社ブログ)での記事公開

- YouTubeなどでの動画コンテンツ配信

- 調査レポートやノウハウ集などのホワイトペーパー配布

- 導入事例やお客様の声の公開

- メールマガジンでの情報提供

- 特徴・メリット:

一度作成したコンテンツは、インターネット上に残り続ける「資産(ストック型)」となります。継続的に見込み客を呼び込み、企業の専門性や信頼性を高める効果があります。広告費をかけずにリードを獲得できるため、長期的に見ると費用対効果が高くなる傾向があります。また、潜在顧客(まだ自社の製品を必要としていないが、将来顧客になる可能性がある層)にもアプローチできる点が大きな強みです。 - 注意点:

成果が出るまでに時間がかかることが最大のデメリットです。コンテンツの企画・制作には手間とコストがかかり、効果が実感できるまでには数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。継続的な努力と忍耐が求められます。

SNSマーケティング

SNSマーケティングは、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTok、LINEなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用して、ユーザーとのコミュニケーションや情報発信を行う戦略です。

単なる情報発信の場としてだけでなく、ブランドのファンを育成したり、顧客サポートの窓口として活用したりと、その目的は多岐にわたります。

- 主な施策:

- 各SNSプラットフォームでの公式アカウント運用

- インフルエンサー(影響力のある個人)を起用したプロモーション

- SNS広告の出稿

- ユーザー参加型のキャンペーン(ハッシュタグキャンペーンなど)

- 特徴・メリット:

最大の武器は「拡散力」です。ユーザーの「いいね!」や「シェア」によって、情報が爆発的に広がる可能性があります。これにより、低コストで高い認知効果を得られることがあります。また、ユーザーと直接的かつ双方向のコミュニケーションが取れるため、顧客とのエンゲージメントを高め、ロイヤルティを醸成しやすいのも特徴です。 - 注意点:

「炎上」のリスクが常に伴います。不適切な投稿や対応が、企業のブランドイメージを大きく損なう可能性があります。また、各SNSのアルゴリズムは頻繁に変わるため、その都度、運用方法の見直しが必要です。

インバウンドマーケティング

インバウンドマーケティングは、顧客にとって有益な情報(コンテンツ)を提供することで、自社を見つけてもらい、興味を惹きつける「プル型(引き寄せる)」のマーケティング手法です。前述のコンテンツマーケティングやSEO、SNSマーケティングは、インバウンドマーケティングを実現するための主要な戦術と言えます。

顧客が自らの意思で情報を探し、企業にたどり着くため、売り込み感がなく、自然な形で関係を構築できるのが特徴です。

- プロセス:

- Attract(惹きつける): ブログやSNSで有益な情報を提供し、潜在顧客を惹きつける。

- Convert(転換する): ホワイトペーパーなどのダウンロードと引き換えに、連絡先情報(リード)を獲得する。

- Close(顧客化する): Eメールなどを通じて育成(ナーチャリング)し、商談・購入へとつなげる。

- Delight(満足させる): 購入後も手厚いサポートや有益な情報提供を続け、優良顧客・ファンになってもらう。

- 特徴・メリット:

顧客が能動的にアプローチしてくるため、比較的購買意欲の高いリードを獲得しやすい傾向があります。一度仕組みを構築すれば、広告費に依存せずに継続的にリードを生み出すことができ、長期的な資産となります。 - 注意点:

コンテンツマーケティングと同様に、成果が出るまでに時間がかかります。また、惹きつける(Attract)から顧客化する(Close)までの各段階を設計し、一貫した顧客体験を提供するための全体的な戦略設計が不可欠です。

アウトバウンドマーケティング

アウトバウンドマーケティングは、インバウンドとは対照的に、企業側から顧客に対して積極的にアプローチする「プッシュ型(押し出す)」の伝統的なマーケティング手法です。

- 主な施策:

- テレビCM、ラジオCM、新聞・雑誌広告

- テレマーケティング(電話営業)

- ダイレクトメール(DM)

- 展示会やイベントへの出展

- Webサイトのバナー広告

- 特徴・メリット:

短期間で広範なターゲットにアプローチできる点が最大のメリットです。新製品の発売時など、一気に認知度を高めたい場合に有効です。また、ターゲットを明確に定義しにくいマス市場向けの商品にも適しています。 - 注意点:

多くの人にとっては不要な情報である場合が多く、「広告」として無視されたり、ネガティブな印象を持たれたりする可能性があります。一般的にインバウンドマーケティングに比べて多額のコストがかかり、効果測定が難しい施策も多いです。現代では、インバウンドとアウトバウンドを組み合わせ、それぞれの長所を活かすハイブリッドなアプローチが主流となっています。

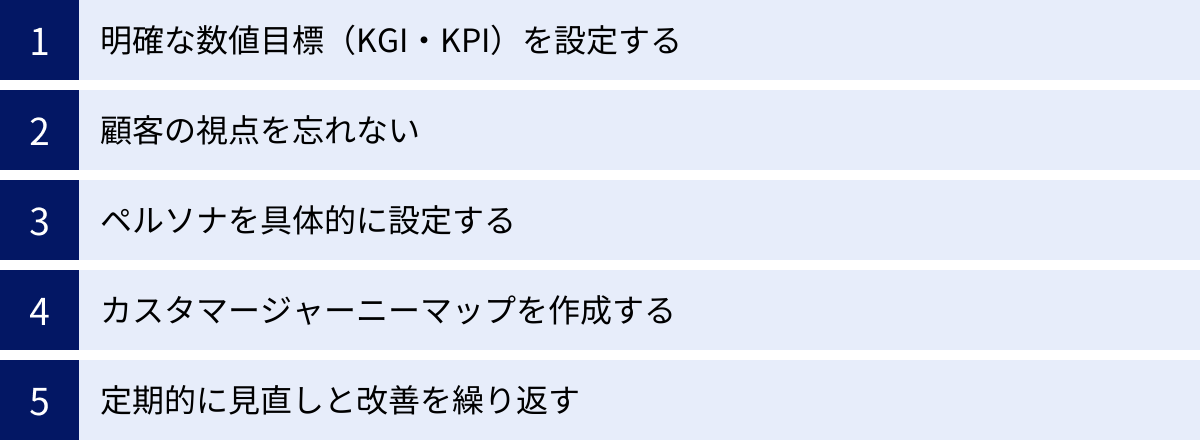

マーケティング戦略を成功させるためのポイント

緻密な戦略を立て、適切なフレームワークを活用しても、実行段階でのいくつかの重要なポイントを見過ごしてしまうと、戦略は期待通りの成果を上げることができません。ここでは、マーケティング戦略を「成功」へと導くために、特に意識すべき5つのポイントを解説します。

明確な数値目標(KGI・KPI)を設定する

戦略は、その成否を客観的に判断できる指標がなければ、ただの理想論で終わってしまいます。「何を、いつまでに、どのくらい達成するのか」を具体的に定義する数値目標の設定は、戦略実行の羅針盤であり、チームのモチベーションの源泉となります。

ここで不可欠なのが、KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)です。

- KGI(最終ゴール): 戦略全体の最終的な目標を示す指標です。「半年後に売上を前年比150%にする」「1年で新規顧客獲得数を1,000件にする」など、ビジネスの成果に直結するものを設定します。

- KPI(中間目標): KGIを達成するための一連のプロセスを分解し、各プロセスの達成度を測る指標です。KPIをクリアしていくことで、最終的にKGIが達成されるという関係性にあります。

例えば、KGIが「ECサイトの売上を半年で3,000万円にする」だとします。この売上は「訪問者数 × 購入率 × 平均顧客単価」という式で分解できます。この分解された要素がKPIの候補となります。

- KPIの例:

- 月間サイト訪問者数:50,000人

- 購入率(CVR):2%

- 平均顧客単価(AOV):5,000円

- 月間新規メルマガ登録者数:500人

KPIを設定することで、「今週は訪問者数が目標に届いていないから、SEO対策を強化しよう」「購入率は高いが、単価が低い。アップセルやクロスセルの施策を考えよう」といったように、具体的なアクションに繋がりやすくなります。

目標設定の際には、SMARTというフレームワークを意識すると、より効果的な目標を立てられます。

- Specific(具体的で分かりやすい)

- Measurable(測定可能である)

- Achievable(達成可能である)

- Relevant(KGIと関連性がある)

- Time-bound(期限が明確である)

顧客の視点を忘れない

マーケティング戦略を立てる際、企業はつい「自社の製品の良さ」や「自社が売りたいもの」といった、企業側の論理に陥りがちです。しかし、最終的に製品やサービスを購入するかどうかを決めるのは、常に顧客です。戦略立案から実行、改善の全てのプロセスにおいて、「顧客視点(カスタマーセントリック)」を徹底することが成功の絶対条件です。

前述のフレームワーク「4C分析」は、まさにこの顧客視点を戦略に組み込むためのものです。

- 製品(Product)ではなく、顧客価値(Customer Value)を考える。

- 価格(Price)ではなく、顧客コスト(Cost)を考える。

- 流通(Place)ではなく、利便性(Convenience)を考える。

- 販促(Promotion)ではなく、コミュニケーション(Communication)を考える。

この視点の転換は、戦略の質を大きく向上させます。例えば、「高機能な新製品を開発した(Product)」と考えるのではなく、「この機能は、顧客のどのような課題を解決し、どのような嬉しい未来をもたらすのか(Customer Value)」と考えることで、より顧客の心に響くメッセージが生まれます。

顧客視点を維持するためには、顧客の声を直接聞く機会を設けることが重要です。顧客アンケート、インタビュー、SNSでの口コミ分析、カスタマーサポートに寄せられる声の分析などを通じて、生々しい顧客の意見や感情に触れ、それを戦略にフィードバックする仕組みを作りましょう。

ペルソナを具体的に設定する

ターゲット顧客を定めるステップを、さらに一歩進めたものが「ペルソナ」の設定です。ペルソナとは、ターゲット顧客を代表する、具体的で架空の人物像のことです。単なる「30代女性、会社員」といった属性の集合体ではなく、名前、年齢、職業、家族構成、趣味、価値観、一日の過ごし方、抱えている悩みや目標まで、まるで実在する一人の人間のように詳細に設定します。

なぜペルソナが重要なのか?

ペルソナを設定することで、チームメンバー全員が「私たちの顧客は、こういう人だ」という共通のイメージを持つことができます。これにより、施策の方向性がブレにくくなります。

- Webサイトのデザイン: 「このペルソナの〇〇さんなら、このデザインを好むだろうか?」

- ブログ記事のテーマ: 「〇〇さんが今、一番知りたい情報は何だろうか?」

- 広告のキャッチコピー: 「この言葉は、〇〇さんの心に響くだろうか?」

このように、ペルソナを主語にして考えることで、議論が具体的になり、より顧客の心に寄り添った意思決定が可能になります。

ペルソナ作成の注意点:

ペルソナは、企業の希望や思い込みで作成してはいけません。必ず、顧客アンケートやインタビュー、アクセス解析データなどの客観的な事実に基づいて作成する必要があります。理想の顧客像ではなく、リアルな顧客像を描くことが重要です。

カスタマージャーニーマップを作成する

カスタマージャーニーマップとは、設定したペルソナが、製品やサービスを認知してから購入し、最終的にファンになるまでの一連のプロセス(旅)を可視化したものです。各ステージで、ペルソナが「何を考え、何を感じ、どのように行動し、どこで企業と接点を持つのか」を時系列で描き出します。

カスタマージャーニーマップ作成のメリット:

- 顧客体験の全体像の把握: 断片的な施策ではなく、顧客の購買プロセス全体を俯瞰し、一貫した体験を設計できます。

- 課題の発見: 「認知はされているが、比較検討の段階で離脱している」「購入後のサポートに不満を感じている」など、各ステージでの顧客の課題や障壁(ペインポイント)が明確になります。

- 最適な施策の立案: 課題が明確になることで、「比較検討段階の顧客向けに、競合比較コンテンツを用意しよう」「購入後の顧客向けに、使い方を解説する動画を配信しよう」といった、的確な施策を立案できます。

マップの要素は様々ですが、一般的には「ステージ(認知、興味・関心、比較・検討、購入、継続・推奨)」「タッチポイント(接点)」「行動」「思考・感情」「課題」などをマトリクス状に整理します。このマップは、顧客の視点に立って、自社のマーケティング活動全体を見直すための強力なツールとなります。

定期的に見直しと改善を繰り返す

マーケティング戦略は、一度立てたら終わり、という静的なものではありません。市場環境、競合の動向、顧客のニーズ、そしてテクノロジーは、常に変化し続けています。昨日まで有効だった戦略が、明日には通用しなくなることも珍しくありません。

したがって、マーケティング戦略を成功させるためには、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを継続的に回し、戦略を常に最新の状態にアップデートしていくという、ダイナミックなプロセスが不可欠です。

- Plan(計画): 本記事で解説したステップに沿って戦略とKPIを計画する。

- Do(実行): 計画に基づいて施策を実行する。

- Check(評価): 設定したKPIが達成できているか、データを基に効果を測定・分析する。

- Act(改善): 評価結果を基に、戦略や戦術の改善策を考え、次のPlanに活かす。

このサイクルを、月次や四半期といった定期的なサイクルで回す体制を組織内に構築することが重要です。定例会議を設け、KPIの進捗を確認し、「何がうまくいき、何がうまくいかなかったのか」「その原因は何か」「次は何をすべきか」をチームで議論します。

この継続的な見直しと改善のプロセスこそが、戦略を机上の空論で終わらせず、ビジネスを成長させる原動力へと変えるのです。

マーケティング戦略の策定に役立つツール

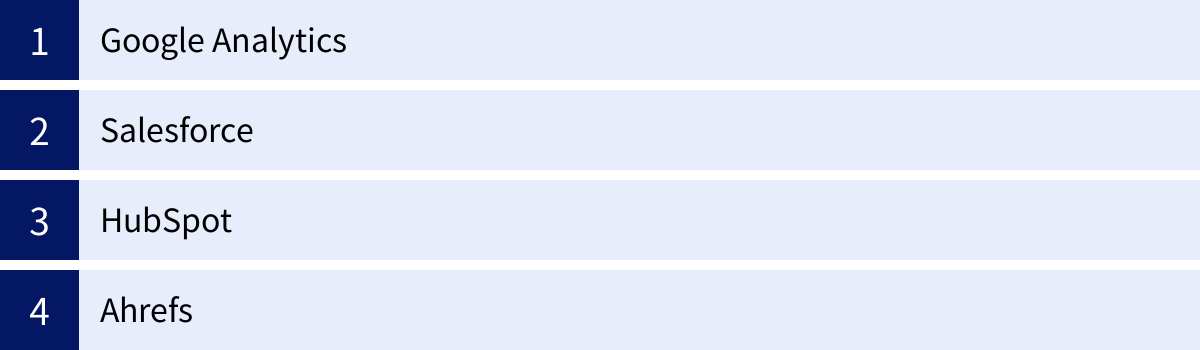

現代のマーケティング戦略は、データに基づいて立案・実行されることが不可欠です。幸いなことに、市場分析、顧客理解、効果測定などを支援してくれる強力なツールが数多く存在します。ここでは、多くの企業で活用されている代表的なツールをいくつか紹介します。

Google Analytics

Google Analytics(特に最新版のGoogle Analytics 4、通称GA4)は、Googleが提供する無料のWebサイトアクセス解析ツールです。自社のWebサイトやアプリに訪れたユーザーの行動を詳細に分析でき、Webマーケティング戦略の策定と効果測定において、もはや不可欠な存在と言えます。

- 主な機能と活用シーン:

- ユーザー分析: サイト訪問者の年齢、性別、地域、興味関心などの属性を把握できます。これにより、ターゲット顧客の実像をデータで裏付け、ペルソナ設定の精度を高めることができます。

- 集客分析: ユーザーがどのチャネル(検索エンジン、SNS、広告など)からサイトに訪れたかが分かります。どの施策が効果的に集客に繋がっているかを評価し、プロモーション予算の最適な配分を検討するのに役立ちます。

- 行動分析: ユーザーがどのページをよく見ているか、どのくらいの時間滞在しているか、どのページで離脱しているかなどを追跡できます。Webサイトのコンテンツ改善やUI/UXの課題発見に繋がります。

- コンバージョン分析: 商品購入や問い合わせといった、ビジネス目標(コンバージョン)の達成状況を測定できます。各マーケティング施策のROI(投資対効果)を評価するための根幹となるデータを提供します。

参照:Google Analytics公式サイト

Salesforce

Salesforceは、世界中で高いシェアを誇るCRM(顧客関係管理)/SFA(営業支援)プラットフォームです。顧客に関するあらゆる情報を一元管理し、マーケティング、営業、カスタマーサービスの各部門が連携して、一貫した顧客体験を提供することを支援します。

- 主な機能と活用シーン:

- 顧客情報の一元管理: 氏名や連絡先といった基本情報から、過去の問い合わせ履歴、商談の進捗、購入履歴まで、顧客に関する全てのデータを一箇所に集約します。これにより、顧客一人ひとりを深く理解し、パーソナライズされたアプローチを計画できます。

- マーケティングオートメーション(Marketing Cloud Account Engagementなど): 見込み客の行動(Webサイト訪問、メール開封など)に応じて、スコアリングを行ったり、最適なタイミングで適切なコンテンツを自動配信したりできます。効率的なリードナーチャリング(見込み客育成)戦略を実行する上で強力な武器となります。

- 営業支援(Sales Cloud): 商談の進捗状況や担当者の活動を可視化し、営業プロセスを標準化・効率化します。マーケティング部門が獲得したリードが、その後どのように営業部門で扱われ、成約に至ったかを追跡できるため、マーケティング活動の売上への貢献度を正確に測定できます。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

HubSpot

HubSpotは、「インバウンドマーケティング」という思想を提唱し、それを実践するために開発されたオールインワンのマーケティング・セールス・サービスソフトウェアです。特に、コンテンツマーケティングやリード育成の戦略を実行する上で非常に強力なツールです。

- 主な機能と活用シーン:

- CRM機能: 無料で利用できるCRMを基盤として、顧客情報を管理します。

- マーケティング機能(Marketing Hub): ブログ作成、SEO分析、SNS投稿管理、Eメールマーケティング、ランディングページ作成など、インバウンドマーケティングに必要な機能が統合されています。複数のツールを使い分ける手間なく、一貫した戦略を実行できます。

- 分析・レポーティング機能: 各マーケティング活動が、どの程度リード獲得や顧客化に貢献したかを可視化するダッシュボードが充実しています。コンテンツマーケティングやインバウンド戦略全体のROIを評価し、改善点を見つけるのに役立ちます。

- ツールの一貫性: マーケティング、営業(Sales Hub)、カスタマーサービス(Service Hub)の機能がシームレスに連携しているため、カスタマージャーニー全体を通じた顧客データの断絶を防ぎ、滑らかな顧客体験を設計できます。

参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト

Ahrefs

Ahrefs(エイチレフス)は、主にSEO(検索エンジン最適化)や競合分析に強みを持つ、高機能なマーケティング分析ツールです。自社サイトだけでなく、競合他社のWebサイトの状況も丸裸にできるため、環境分析やSEO戦略の立案において絶大な効果を発揮します。

- 主な機能と活用シーン:

- 被リンク分析(サイトエクスプローラー): どのサイトから、どのようなアンカーテキストでリンクが張られているかを分析できます。競合がどのようなサイトから評価されているかを把握することで、自社のSEO戦略におけるリンクビルディングのヒントを得られます。

- キーワード調査(キーワードエクスプローラー): 特定のキーワードの検索ボリューム、検索順位の難易度、関連キーワードなどを調査できます。コンテンツマーケティングで狙うべきキーワードを選定したり、リスティング広告のキーワード戦略を立てたりする際に不可欠です。

- 競合分析: 競合サイトがどのようなキーワードで上位表示されているか、どのようなコンテンツに人気が集まっているか、どのような広告を出しているかを分析できます。競合の成功戦略を学び、自社の戦略を差別化するためのインサイトを得られます。

- サイト監査: 自社サイトの技術的なSEOの問題点(リンク切れ、表示速度の問題など)を自動で検出し、改善点をレポートします。Webサイトの健全性を保ち、検索エンジンからの評価を高めるために役立ちます。

参照:Ahrefs Pte. Ltd.公式サイト

これらのツールは、それぞれに強みや特徴があります。自社の戦略目標や予算に合わせて、適切なツールを選択・活用することが、データドリブンなマーケティング戦略を成功させるための鍵となります。

まとめ

本記事では、マーケティング戦略の基本的な考え方から、具体的な立て方の5ステップ、そしてそれを支えるフレームワークやツール、成功のためのポイントまで、網羅的に解説してきました。

改めて、マーケティング戦略の核心を振り返ってみましょう。それは、「誰に、何を、どのように提供し、自社の目標を達成するのか」という、ビジネスの根幹をなす問いに答えるための設計図です。この設計図があるからこそ、企業は変化の激しい市場の荒波を乗りこなし、限られた資源を有効に活用し、組織一丸となって共通のゴールに向かうことができます。

戦略立案のプロセスは、決して簡単な道のりではありません。

- 市場・環境を分析し(①)、

- 戦うべき相手であるターゲット顧客を定め(②)、

- 競合との違いを明確にするポジショニングを確立し(③)、

- 4Pを駆使して具体的な施策を計画し(④)、

- 実行と改善のサイクルを回し続ける(⑤)。

この一連のステップには、論理的な思考と地道な分析、そして時には大胆な決断が求められます。3C分析やSWOT分析、STP分析といったフレームワークは、その複雑な思考プロセスを助け、抜け漏れのない戦略を構築するための強力な味方となります。

しかし、最も忘れてはならないのは、全ての戦略の中心には「顧客」が存在するという事実です。どれほど精緻な分析やフレームワークを駆使しても、顧客の視点を欠いた戦略は、ただの自己満足に終わってしまいます。ペルソナを設定し、カスタマージャーニーマップを描くことで、常に顧客の心に寄り添い、彼らが本当に求める価値は何かを問い続ける姿勢が不可欠です。

そして最後に、マーケティング戦略は一度立てたら完成する「静的な文書」ではなく、市場の変化や顧客の反応に合わせて常に進化し続ける「動的なプロセス」であることを心に留めておいてください。明確なKPIを設定し、PDCAサイクルを回し続けることで、戦略は机上の空論から、ビジネスを力強く牽引する生きた羅針盤へと変わっていきます。

この記事が、あなたの会社のマーケティング戦略を構築し、ビジネスを新たなステージへと導くための一助となれば幸いです。