現代のマーケティング活動において、顧客との接点は多岐にわたり、その行動も複雑化しています。このような状況下で、感覚だけに頼った施策は成果に結びつきにくく、データに基づいた戦略的なアプローチが不可欠です。その羅針盤となるのが「マーケティングファネル」という考え方です。

この記事では、マーケティングファネルの基本的な概念から、その重要性、具体的な施策、代表的なモデル、そして実践的な作り方までを網羅的に解説します。さらに、ファネルの限界や、それに代わる新しい考え方である「フライホイール」についても触れ、現代のビジネス環境に適応するための知識を提供します。この記事を読めば、自社のマーケティング活動を体系的に整理し、改善するための具体的なヒントが得られるでしょう。

目次

マーケティングファネルとは

マーケティングファネルは、現代のデジタルマーケティング戦略を構築する上で欠かせない基本的なフレームワークです。この概念を理解することは、効果的な顧客アプローチを実現するための第一歩となります。ここでは、マーケティングファネルの定義と、なぜ「ファネル(漏斗)」という言葉で表現されるのかについて詳しく解説します。

顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでのプロセスを図式化したもの

マーケティングファネルとは、潜在顧客が自社の商品やサービスを初めて認知し、最終的に購入(または特定の行動)に至るまでの一連のプロセスを、顧客の心理状態の変化に沿って段階的に可視化したモデルのことを指します。顧客は、いきなり商品を購入するわけではありません。「何となく知っている」という認知の段階から、「興味を持つ」「他社と比較する」「購入を決意する」といったように、いくつかの心理的なステップを経て購買へと至ります。

この一連の顧客の旅路(カスタマージャーニー)を、いくつかのフェーズに分解し、それぞれの段階で顧客がどのような状態にあり、どのような情報を求めているのかを理解するために用いられます。例えば、以下のような段階に分けられます。

- 認知段階: 顧客が自身の課題やニーズに気づき、関連する情報収集を始める段階。この時点では、まだ特定の商品やサービスを求めているわけではありません。

- 興味・関心段階: 課題解決の選択肢として、特定の商品やサービスに興味を持ち始める段階。より詳しい情報を求め、理解を深めようとします。

- 比較・検討段階: 複数の選択肢の中から、自分に最も合ったものを選び出すために、機能や価格、サポート体制などを具体的に比較検討する段階。

- 購入段階: 比較検討の結果、最も良いと判断した商品やサービスの購入を決定し、実際に行動に移す段階。

このように顧客の心理プロセスを段階的に捉えることで、企業は「どの段階の顧客に」「どのようなアプローチをすべきか」を明確にできます。マーケティングファネルは、顧客視点に立ったコミュニケーション戦略を設計するための設計図ともいえるでしょう。感覚的に施策を打つのではなく、顧客の状況に合わせた最適な情報提供を行うことで、スムーズな購買体験を促し、結果としてコンバージョン率の向上を目指します。

ファネル(漏斗)という言葉で表現される理由

このモデルが「ファネル(Funnel)」、つまり日本語で「漏斗(じょうご)」という言葉で表現されるのには明確な理由があります。漏斗は、広い口から液体などを注ぎ入れ、狭い排出口へと導くための器具です。この形状が、マーケティングにおける顧客数の推移と酷似していることから、この名が付けられました。

具体的には、以下のようなプロセスを指します。

- ファネルの入り口(上部): 「認知」の段階では、広告やSNS、検索エンジンなどを通じて、非常に多くの潜在顧客がファネルの入り口に接触します。この段階では、ターゲットとなりうる母集団は最も大きくなります。

- ファネルの中間部: プロセスが「興味・関心」「比較・検討」へと進むにつれて、すべての潜在顧客が次の段階に進むわけではありません。一部の顧客は興味を失ったり、競合他社の製品に流れたりして、ファネルから離脱していきます。そのため、ファネルの中間部に進む顧客の数は、入り口よりも少なくなります。

- ファネルの出口(下部): 最終的に「購入」という行動に至る顧客は、さらに絞り込まれます。つまり、ファネルの各段階を経るごとに顧客の数が減少していき、その形がまさしく漏斗のように先細りになるのです。

この「漏斗」という比喩は、マーケティング活動における重要な示唆を与えてくれます。それは、すべての潜在顧客が最終的な顧客になるわけではないという現実です。だからこそ、マーケティング担当者は、各段階でどれくらいの顧客が次のステップに進んでいるのか(移行率)、そしてどの段階で最も多くの顧客が離脱しているのか(ボトルネック)を把握する必要があります。

例えば、ファネルの上部は広いのに、中間部で急激に顧客数が減少している場合、「認知」から「興味・関心」への移行に課題があると考えられます。この場合、提供しているコンテンツが魅力的でない、あるいはターゲットのニーズとずれている、といった仮説を立て、改善策を講じることができます。

このように、マーケティングファネルは、顧客獲得プロセス全体を俯瞰し、データに基づいて課題を発見・改善するための強力な分析ツールとして機能します。単なる概念図ではなく、ビジネスの成長をドライブするための実践的なフレームワークなのです。

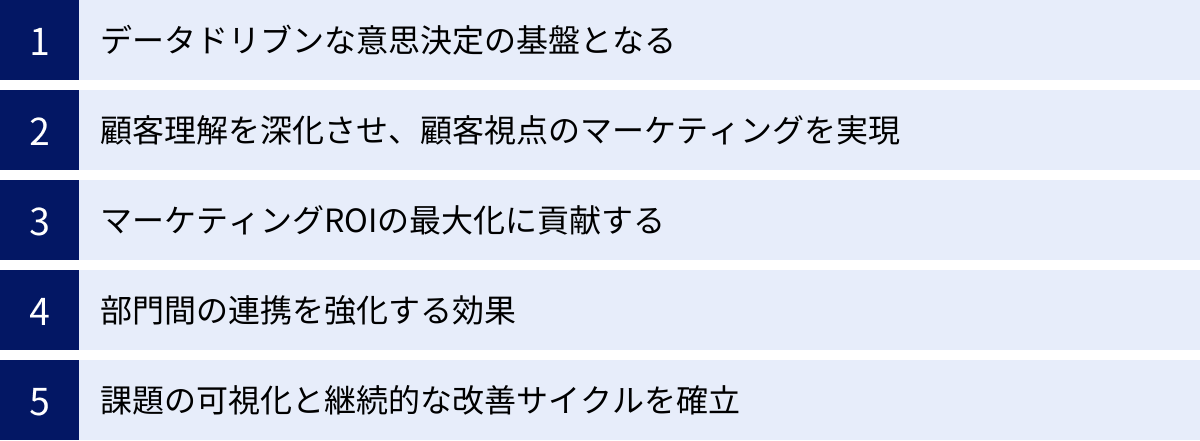

マーケティングファネルが重要視される理由

マーケティングファネルが単なる理論に留まらず、多くの企業で実践され、重要視されているのには複数の理由があります。現代の複雑な市場環境において、ファネルというフレームワークは、マーケティング活動の成果を最大化するための羅針盤として機能します。ここでは、ファネルがなぜ不可欠とされるのか、その具体的な理由を深掘りしていきます。

第一に、データドリブンな意思決定の基盤となる点が挙げられます。かつてのマーケティングは、担当者の経験や勘に頼る部分が大きいものでした。しかし、デジタル化が進んだ現代では、ユーザーのあらゆる行動がデータとして可視化できるようになりました。マーケティングファネルは、この膨大なデータを整理し、意味のあるインサイトを引き出すための枠組みを提供します。各段階における「訪問者数」「クリック率」「資料ダウンロード数」「問い合わせ件数」「成約率」といった具体的な数値を計測することで、どの施策が効果的で、どこに問題があるのかを客観的に判断できます。これにより、「なんとなく上手くいっていない」という漠然とした課題を、「ファネルの〇〇段階から△△段階への移行率が低い」という具体的な問題として捉え、的確な改善アクションに繋げられます。

第二に、顧客理解を深化させ、顧客視点のマーケティングを実現できる点です。ファネルの各段階は、顧客の心理状態や情報ニーズの変化を反映しています。

- TOFU(Top of the Funnel): 課題を漠然と認識している段階。ここでは、売り込みではなく、課題解決のヒントとなる情報提供が求められます。

- MOFU(Middle of the Funnel): 解決策を具体的に探し始める段階。自社製品がどのように役立つのか、具体的なメリットや他社との違いを示す情報が有効です。

- BOFU(Bottom of the Funnel): 購入を最終決定する段階。価格、導入のしやすさ、サポート体制といった、最後のひと押しとなる情報が必要です。

このように、ファネルを通じて顧客の状況を想定することで、企業本位の一方的な情報発信ではなく、顧客が「今、まさに求めている」コンテンツを適切なタイミングで提供できるようになります。これは顧客体験(CX)の向上に直結し、結果としてブランドへの信頼感を醸成します。

第三に、マーケティングROI(投資対効果)の最大化に貢献する点です。限られた予算とリソースの中で最大の成果を出すためには、効果的な活動に資源を集中投下することが不可欠です。ファネル分析を行うことで、どのチャネルやコンテンツが最も効率的に顧客を次の段階へ進めているのかが明らかになります。例えば、特定のブログ記事が多くの見込み客をMOFUへと導いていることが分かれば、そのテーマに関連するコンテンツを拡充したり、その記事への流入を増やすための広告を出稿したりといった、効果的な投資判断ができます。逆に、多額の費用をかけているにもかかわらず、コンバージョンに繋がっていない施策があれば、それを見直したり、停止したりすることで、無駄なコストを削減できます。ファネルは、マーケティング投資の最適化を図るための費用対効果測定ツールとしても機能します。

第四に、部門間の連携を強化する効果があります。特にBtoB企業などでは、マーケティング部門が見込み客(リード)を獲得し、セールス(営業)部門がそのリードを引き継いで商談を進める、という分業体制が一般的です。しかし、両部門の連携が取れていないと、「マーケティングは質より量でリードを送ってくる」「セールスは有望なリードをフォローしてくれない」といった対立が生じがちです。マーケティングファネルは、「見込み客を育成し、購買意欲の高い状態でセールスに渡す」という共通の目標とプロセスを両部門に提示します。マーケティングはセールスが求めるリードの質を理解し、セールスはマーケティングがどのようなプロセスでリードを温めてきたのかを把握できます。これにより、両部門が同じ目標に向かって協力し、組織全体としてスムーズな顧客獲得プロセスを構築できます。

最後に、課題の可視化と継続的な改善サイクルの確立を促す点です。ビジネスは一度仕組みを作ったら終わりではありません。市場環境や顧客の行動は常に変化するため、継続的な改善が不可欠です。ファネルの各段階の移行率を定点観測することで、プロセスのどこにボトルネック(最も流れを滞らせている箇所)が存在するのかを常に監視できます。ボトルネックを特定できれば、そこに集中的に改善策を投下し、効果を検証するというPDCAサイクルを回すことが可能になります。この改善活動を継続することで、マーケティングファネルは徐々に最適化され、より多くの潜在顧客を効率的に最終顧客へと転換できるようになるのです。

これらの理由から、マーケティングファネルは単なる図式ではなく、戦略立案、顧客理解、ROI向上、組織連携、そして継続的改善を実現するための、極めて実践的で強力なフレームワークとして、現代のマーケティング活動において中心的な役割を担っています。

マーケティングファネルの各段階と具体的な施策

マーケティングファネルは、一般的に「TOFU(Top of the Funnel)」「MOFU(Middle of the Funnel)」「BOFU(Bottom of the Funnel)」という3つの主要な段階に分けられます。これは、顧客の購買意欲の温度感に応じて、アプローチ方法を変えるための分類です。それぞれの段階におけるユーザーの心理状態を理解し、最適な施策を展開することが成功の鍵となります。

TOFU(Top of the Funnel):認知段階

TOFUは、ファネルの最も広く、入り口にあたる部分です。「認知段階」とも呼ばれ、潜在顧客がまだ自社の製品やサービス、あるいは解決すべき課題そのものを明確に認識していない状態を指します。

ユーザーの心理状態

この段階のユーザーは、自身の課題やニーズに気づいていないか、あるいは気づき始めたばかりです。具体的な解決策を探しているわけではなく、自身の業務や生活に関連する情報を広く収集している段階にあります。例えば、「営業 効率化」「新入社員 育成 方法」といった漠然としたキーワードで検索したり、業界の最新トレンドをSNSで眺めたりしています。

彼らはまだ「買い手」としての意識は低く、売り込み色の強い情報には強い警戒心を示します。この段階での目標は、製品を売ることではなく、まずは潜在顧客に「見つけてもらい」、彼らが抱えるであろう潜在的な課題に気づかせ、有益な情報提供者として認識してもらうことです。

施策の例

TOFU段階では、間口を広げ、できるだけ多くの潜在顧客との接点を作ることが重要です。そのため、無料でアクセスでき、かつ価値のあるコンテンツを提供することが中心となります。

| 施策のカテゴリ | 具体的な施策例 | 目的・ポイント |

|---|---|---|

| コンテンツマーケティング | SEO対策を施したブログ記事、オウンドメディア | ユーザーの検索意図に応える有益な情報を提供し、自然検索からの流入を獲得する。 |

| SNSマーケティング | Facebook, X(旧Twitter), Instagram, LinkedInでの情報発信 | ターゲットが集まるプラットフォームで、役立つ情報や共感を呼ぶコンテンツを拡散し、認知を広げる。 |

| リードマグネット | 業界レポート、調査データ、入門ガイドなどのホワイトペーパー/eBook | 潜在顧客の課題解決の第一歩となる資料を提供し、見込み客の連絡先(リード)を獲得する。 |

| イベント | 無料のウェビナー、オンラインセミナー、業界イベントへの出展 | 専門知識を共有する場を設け、一度に多くの潜在顧客と接点を持ち、信頼関係の構築を始める。 |

| 広告 | SNS広告、ディスプレイ広告、リスティング広告(認知目的) | ターゲット層に直接アプローチし、自社の存在や提供価値を知らせる。 |

| PR | プレスリリース配信、メディアへの情報提供 | 第三者であるメディアに取り上げられることで、信頼性・権威性を高め、認知度を向上させる。 |

これらの施策を通じて、まずはユーザーの悩みに寄り添い、「この会社は私のことを理解してくれているかもしれない」という第一印象を与えることが、次のMOFU段階へ進んでもらうための重要な布石となります。

MOFU(Middle of the Funnel):興味・関心、比較検討段階

MOFUは、ファネルの中間部分です。TOFUで課題を認識したユーザーが、その解決策として自社の製品やサービスに興味を持ち、より具体的な情報を求め始める段階を指します。

ユーザーの心理状態

MOFUのユーザーは、自分の課題を解決するための具体的な方法や製品、サービスを探し始めています。「営業支援ツール 比較」「MAツール おすすめ」といった、より具体的なキーワードで検索するようになります。彼らはもはや傍観者ではなく、能動的な情報収集者です。

この段階では、複数の選択肢を天秤にかけ、それぞれの長所・短所を比較検討しています。彼らが求めているのは、「この製品は自分の課題を本当に解決してくれるのか?」「他の製品と比べて何が優れているのか?」といった疑問に対する明確な答えです。したがって、企業側は信頼を構築し、自社が最適な選択肢であることを論理的かつ感情的に訴えかける必要があります。

施策の例

MOFU段階の施策の目的は、見込み客との関係性を深め、彼らを教育(ナーチャリング)し、自社製品への理解度と信頼度を高めることです。

| 施策のカテゴリ | 具体的な施策例 | 目的・ポイント |

|---|---|---|

| 詳細コンテンツ | 製品・サービスの詳細な機能紹介ページ、導入事例(架空のシナリオ) | 製品がどのように課題を解決するのかを具体的に示す。利用イメージを湧かせ、自分ごと化を促す。 |

| 比較コンテンツ | 競合製品との比較表、自社製品の選び方ガイド | 意思決定に必要な情報を提供し、比較検討のプロセスを支援する。自社の優位性を客観的に示す。 |

| リードナーチャリング | メールマガジン、ステップメール | TOFUで獲得したリードに対し、継続的に役立つ情報を提供し、関係を維持・深化させる。 |

| 専門的資料 | 詳細な機能説明や技術仕様に関するホワイトペーパー | 専門的な情報を提供し、製品への理解を深めてもらう。特にBtoBでの検討担当者向けに有効。 |

| デモンストレーション | 製品のデモ動画、無料トライアル、オンラインデモ | 実際に製品を体験してもらうことで、機能や使いやすさを実感させ、導入後のイメージを具体化する。 |

MOFUでは、見込み客が抱える不安や疑問を先回りして解消し、「この製品なら間違いない」という確信を持たせることがゴールとなります。ここでいかに質の高い情報を提供できるかが、最終的なコンバージョンに大きく影響します。

BOFU(Bottom of the Funnel):購入・行動段階

BOFUはファネルの最も狭い出口部分であり、「購入段階」や「行動段階」と呼ばれます。MOFUでの比較検討を経て、購入の意思をほぼ固めたユーザーが最終的な決断を下す段階です。

ユーザーの心理状態

この段階のユーザーは、購入する製品やサービスをほぼ特定しており、「購入する」か「しないか」の最終判断を下そうとしています。彼らの関心は、「価格は妥当か」「導入プロセスはスムーズか」「サポートはしっかりしているか」「今買うべき理由はあるか」といった、非常に具体的な点に集中します。

購入直前の不安や迷いを払拭し、行動への最後のひと押しを求めている状態です。ここでスムーズに行動できないと、土壇場で離脱してしまう可能性も少なくありません。

施策の例

BOFU段階の施策は、ユーザーの背中を押し、コンバージョン(購入、問い合わせ、申し込みなど)を確実に完了させることに焦点を当てます。

| 施策のカテゴリ | 具体的な施策例 | 目的・ポイント |

|---|---|---|

| オファー | 無料相談、個別コンサルティング、見積もり依頼 | 専門家が直接疑問に答え、個別の状況に合わせた提案を行うことで、最後の不安を解消する。 |

| 価格・プラン | 明確で分かりやすい料金プランページ | ユーザーが自身の予算やニーズに合ったプランを簡単に見つけられるようにする。透明性を高める。 |

| インセンティブ | 期間限定の割引クーポン、初回限定オファー、特典 | 「今行動すべき理由」を提供し、意思決定を後押しする。緊急性や限定性を演出する。 |

| 信頼性の担保 | FAQ(よくある質問)、顧客の声(一般的な形式)、セキュリティに関する情報 | 購入前に抱きがちな疑問や懸念を事前に解消し、安心して購入できる環境を整える。 |

| CTAの最適化 | 明確で分かりやすいCTA(Call to Action)ボタンの設置 | 「今すぐ購入」「無料で試す」「資料請求」など、ユーザーに取ってほしい行動を明確に示し、迷わせない。 |

BOFUの施策は、コンバージョンへの障壁を徹底的に取り除くことが目的です。申し込みフォームの入力項目を最小限にする、決済方法を複数用意するなど、ユーザー体験の細部にまで配慮することが、最終的な成果を左右します。

マーケティングファネルの代表的な3つのモデル

マーケティングファネルには、その目的や着目する顧客の行動フェーズによって、いくつかの派生モデルが存在します。ここでは、最も代表的で理解しておくべき3つのモデル「パーチェスファネル」「インフルエンスファネル」「ダブルファネル」について、それぞれの特徴と活用シーンを解説します。

| モデル名 | 主な目的 | 焦点となる顧客行動 | メリット・特徴 | 適したビジネスモデル |

|---|---|---|---|---|

| パーチェスファネル | 新規顧客獲得 | 認知から購入まで | 購買プロセスをシンプルに可視化でき、課題の特定が容易。最も基本的なモデル。 | 多くのビジネスモデルに適用可能。特に売り切り型の商品やサービス。 |

| インフルエンスファネル | 既存顧客のファン化、UGC創出 | 購入後の継続利用、推奨、共有 | LTV向上や口コミによる新規顧客獲得(バイラル)を促進。顧客を資産として捉える。 | サブスクリプション、リピート購入が重要なビジネス、コミュニティ型ビジネス。 |

| ダブルファネル | 新規獲得と既存顧客育成の両立 | 認知からファン化までの一貫した流れ | 事業全体の成長サイクルを設計できる。マーケティングとCSの連携を促進。 | サブスクリプション型など、LTVが事業の根幹をなすビジネス全般。 |

① パーチェスファネル

パーチェスファネルは、最も古典的で基本的なマーケティングファネルのモデルです。その名の通り、「Purchase(購入)」に至るまでのプロセスに焦点を当てています。潜在顧客が商品を認知してから購入に至るまでの一方向の直線的な流れを想定しており、主に新規顧客獲得のプロセスを可視化し、最適化するために用いられます。

このモデルは、有名な消費行動モデルである「AIDA(アイダ)」(Attention: 注意 → Interest: 関心 → Desire: 欲求 → Action: 行動)や、インターネット時代の行動を加味した「AISAS(アイサス)」(Attention: 注意 → Interest: 関心 → Search: 検索 → Action: 行動 → Share: 共有)と非常に親和性が高い概念です。

パーチェスファネルの典型的な段階は以下のようになります。

- 認知 (Awareness): 広告やメディア露出を通じて、多くの潜在顧客が商品やブランドの存在を知る。

- 興味・関心 (Interest): 潜在顧客の中から一部が、その商品に興味を持ち、能動的に情報を探し始める。

- 比較・検討 (Consideration/Evaluation): 複数の競合商品と比較し、機能、価格、評判などを評価する。

- 購入 (Purchase/Conversion): 最終的に一つの商品を選び、購入する。

このモデルの最大のメリットは、そのシンプルさと分かりやすさにあります。各段階の人数や移行率を計測することで、「認知は取れているが、興味を持ってもらえていない」「検討段階での離脱率が高い」といったボトルネックを直感的に把握しやすいため、多くの企業でマーケティング活動の第一歩として導入されています。特に、自動車や家電、不動産といった高関与商材や、一回限りの購入が多い売り切り型ビジネスのマーケティングプロセスを分析するのに適しています。

② インフルエンスファネル

インフルエンスファネルは、顧客が商品を購入した「後」の行動に着目したモデルです。パーチェスファネルが「購入」をゴールとするのに対し、インフルエンスファネルは「購入」をスタート地点と捉えます。顧客が商品やサービスに満足し、ファンとなり、さらには周囲に影響を与える「インフルエンサー」へと成長していくプロセスを図式化したものです。

このモデルは、購入後の顧客が逆三角形(ファネルを逆さにした形)のように、その影響力を広げていく様子を表します。典型的な段階は以下の通りです。

- 継続 (Repeat/Retention): 購入した商品やサービスに満足し、継続的に利用する(リピート購入する)。

- 紹介 (Referral): 満足度が高まり、友人や知人、同僚などに商品を推奨する。

- 発信・擁護 (Advocacy/Evangelism): SNSやブログ、レビューサイトなどで積極的にポジティブな情報を発信し、ブランドを擁護する「伝道師」のような存在になる。

インフルエンスファネルが重視される背景には、新規顧客獲得コスト(CAC)の高騰があります。多くの市場で競争が激化する中、常に新規顧客だけを追い求めるのは非効率です。そこで、既存顧客との関係を深め、顧客生涯価値(LTV)を最大化することが重要視されるようになりました。

満足した顧客による口コミや紹介は、企業からの広告よりも信頼性が高く、非常に強力な新規顧客獲得チャネルとなります。インフルエンスファネルは、このUGC(ユーザー生成コンテンツ)やバイラルマーケティングの源泉となる「ファン育成」のプロセスを可視化するためのフレームワークです。サブスクリプション型サービスや、リピート購入が売上の中心となるECサイト、顧客同士の繋がりが価値を生むコミュニティ型ビジネスなどにおいて、特に重要な考え方となります。

③ ダブルファネル

ダブルファネルは、これまで説明した「パーチェスファネル」と「インフルエンスファネル」を組み合わせ、一つの連続したプロセスとして捉える統合的なモデルです。前半のパーチェスファネルで新規顧客を獲得し、後半のインフルエンスファネルでその顧客をファンへと育成し、そのファンがまた新たな潜在顧客を呼び込む、という事業成長の好循環(グロースサイクル)を描き出します。

その形は、砂時計のように、パーチェスファネルとインフルエンスファネルが「購入」のポイントで繋がった形状をしています。

- 前半(パーチェスファネル): 認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 購入

- 後半(インフルエンスファネル): 購入 → 継続 → 紹介 → 発信

ダブルファネルの最大のメリットは、新規顧客獲得から既存顧客の育成、ファン化による再集客まで、マーケティングとカスタマーサクセス(またはセールス)の活動を分断せず、一気通貫で設計・管理できる点にあります。

例えば、マーケティング部門は「購入させて終わり」ではなく、その後のファン化を見据えた質の高いリードを獲得し、適切な期待値を醸成する責任を負います。一方、カスタマーサクセス部門は、顧客満足度を高めることが、単なる顧客維持に留まらず、新たな見込み客を呼び込むための重要なマーケティング活動であると認識できます。

このように、ダブルファネルは組織のサイロ化を防ぎ、全部門が「顧客の成功」という共通の目標に向かって連携することを促します。特に、顧客との長期的な関係構築がビジネスの成否を分けるSaaS(Software as a Service)などのサブスクリプション型ビジネスにおいて、事業戦略の根幹をなすモデルとして広く採用されています。

マーケティングファネルを活用するメリット

マーケティングファネルを導入し、正しく活用することは、企業に多くの恩恵をもたらします。単に顧客の流れを可視化するだけでなく、マーケティング活動全体の質を向上させ、ビジネスの成長を加速させる原動力となります。ここでは、ファネル活用がもたらす2つの大きなメリットについて、具体的に解説します。

顧客の視点に立ったマーケティング施策を考えられる

マーケティングファネルを活用する最大のメリットの一つは、企業本位の「売りたい」という視点から脱却し、顧客の「知りたい」「解決したい」という視点に立った施策を展開できるようになることです。ファネルの各段階(TOFU, MOFU, BOFU)は、顧客の心理状態や情報ニーズの変化を明確に定義しています。このフレームワークに沿って考えることで、自然と顧客中心のアプローチが身につきます。

例えば、ファネルを意識していない場合、自社のWebサイトに訪れたすべての人に対して、いきなり「今すぐ購入!」や「お問い合わせはこちら!」といった強いCTA(行動喚起)を提示してしまいがちです。しかし、ファネルの考え方があれば、訪問者がどの段階にいるのかを推測し、適切なコミュニケーションを選択できます。

- TOFU段階の訪問者に対して: 彼らはまだ課題をぼんやりと認識している段階です。ここで製品の売り込みをしても、「まだその段階ではない」と敬遠されてしまいます。代わりに、彼らが検索しそうなキーワード(例:「リモートワーク 生産性 向上」)に応えるブログ記事や、課題解決のヒントとなるホワイトペーパーを提供します。目的は、売り込むことではなく、有益な情報提供者として信頼関係の第一歩を築くことです。

- MOFU段階の訪問者に対して: 彼らは具体的な解決策を探し、比較検討を始めています。製品の機能ページや導入事例(一般的なシナリオ)、競合比較資料などが有効です。ここでは、自社製品が彼らの課題をどのように解決できるのかを具体的に示し、他社ではなく自社を選ぶべき理由を論理的に説明することが求められます。

- BOFU段階の訪問者に対して: 購入意欲が非常に高い彼らには、無料トライアルや個別相談、期間限定の割引といった、最後のひと押しとなるオファーが響きます。購入直前の不安や疑問を解消し、スムーズに行動へと導くことが重要です。

このように、マーケティングファネルは、顧客との対話における「適切なタイミング」と「適切なメッセージ」を見極めるための地図として機能します。顧客が求めている情報を、彼らが求めるタイミングで提供することで、顧客体験(CX)は大きく向上します。押し付けがましい広告ではなく、親身なアドバイスとして情報を受け取ってもらえるため、ブランドへのエンゲージメントやロイヤルティが高まり、長期的な関係構築へと繋がっていくのです。

改善すべき課題を発見しやすくなる

もう一つの大きなメリットは、マーケティング活動における課題を定量的かつ具体的に特定できる点です。ファネルは、漠然とした「成果が出ない」という問題を、分析可能な「数値」の問題に分解してくれます。

これを実現するために、各ファネルの段階ごとにコンバージョンポイントを設定し、その移行率(CVR)を計測します。

- 段階1 → 段階2への移行率: (段階2に到達したユーザー数) ÷ (段階1に到達したユーザー数)

- 段階2 → 段階3への移行率: (段階3に到達したユーザー数) ÷ (段階2に到達したユーザー数)

この数値を継続的にモニタリングすることで、全体のプロセスの中でどこがボトルネック(流れを阻害している最も弱い部分)になっているのかが一目瞭然となります。

例えば、あるECサイトで以下のようなデータが得られたとします。

- TOFU: 広告クリックによるLP訪問者数:10,000人

- MOFU: LPから商品詳細ページへの遷移者数:1,000人

- BOFU: 商品詳細ページからカート投入者数:200人

- 購入完了: カートから購入完了者数:50人

このデータから、各段階の移行率を計算します。

- LP → 商品詳細ページへの移行率:10% (1,000 / 10,000)

- 商品詳細ページ → カート投入率:20% (200 / 1,000)

- カート投入 → 購入完了率:25% (50 / 200)

この場合、最も離脱率が高いのは「LPから商品詳細ページへの移行」の部分(離脱率90%)であることが分かります。これにより、「広告のクリエイティブとLPの内容が一致していないのではないか?」「LPのファーストビューで魅力が伝わっていないのではないか?」といった具体的な仮説を立て、LPの改善という的確なアクションに繋げることができます。

もし、カート投入から購入完了までの離脱率が高ければ(カゴ落ちが多い)、問題は決済プロセスにある可能性が高いと判断できます。「送料が思ったより高かった」「入力フォームが複雑すぎる」「希望の決済方法がない」などの原因を推測し、EFO(入力フォーム最適化)や決済手段の追加といった改善策を講じます。

このように、マーケティングファネルは、マーケティング活動の健康状態を診断するカルテのような役割を果たします。問題箇所をピンポイントで特定し、リソースを集中投下して改善を図る。そして、その結果を再び数値で評価する。このPDCAサイクルを回していくことで、マーケティングプロセス全体が継続的に最適化され、コンバージョン率の着実な向上を実現できるのです。

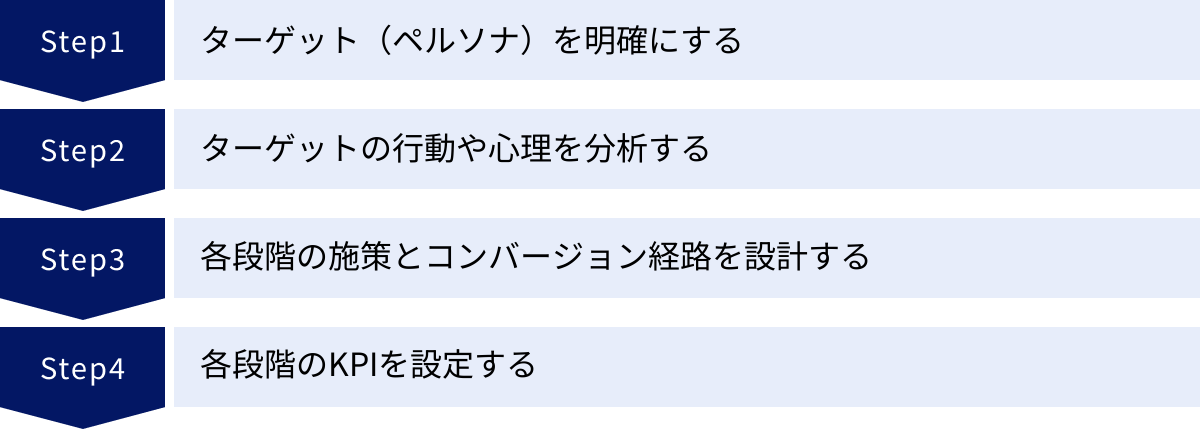

マーケティングファネルの作り方【4ステップ】

理論を理解した上で、次に重要になるのが、自社のビジネスに合わせたマーケティングファネルを実際に構築することです。ここでは、実践的な4つのステップに沿って、効果的なマーケティングファネルの作り方を解説します。このプロセスを丁寧に行うことで、絵に描いた餅ではない、成果に繋がるファネルを設計できます。

① ターゲット(ペルソナ)を明確にする

すべてのマーケティング活動の出発点であり、ファネル構築においても最も重要なステップが、「誰に」アプローチするのかを定義することです。ターゲットが曖昧なままでは、顧客の心理や行動を正しく捉えることができず、ファネルの各段階で提供すべきメッセージやコンテンツが的外れなものになってしまいます。

ここで用いる手法が「ペルソナ設計」です。ペルソナとは、自社の理想的な顧客像を、実在する人物かのように具体的に描き出したものです。

- デモグラフィック情報(定量的な属性):

- 年齢、性別、居住地、家族構成

- 職業、役職、業種、企業規模

- 年収、学歴

- サイコグラフィック情報(定性的な内面):

- 価値観、ライフスタイル、趣味・関心

- 抱えている課題、悩み、目標

- 情報収集の方法(よく見るWebサイト、SNS、雑誌など)

- 購買決定のプロセス(何を重視するか、誰に相談するか)

例えば、「中小企業のマーケティング担当者」という漠然としたターゲット設定ではなく、「都内の中小IT企業(従業員50名規模)で、3年前からマーケティングを担当している32歳のマネージャー。社長から『もっと効率的にリードを獲得しろ』というプレッシャーを感じているが、人手も予算も限られている。最新のマーケティングトレンドを学ぶため、特定のWebメディアやX(旧Twitter)を毎日チェックしている」といったように、顔や性格が思い浮かぶレベルまで具体化します。

ペルソナを明確にすることで、ファネルの各段階における顧客の思考や感情に寄り添うことが可能になります。このペルソナが、この後のステップ全ての判断基準となります。

② ターゲットの行動や心理を分析する(カスタマージャーニー)

ペルソナが設定できたら、次はそのペルソナが自社の製品やサービスを認知し、購入に至るまでの道のり(ジャーニー)を時系列で可視化します。これが「カスタマージャーニーマップ」の作成です。カスタマージャーニーマップは、マーケティングファネルの骨格を具体化する設計図の役割を果たします。

マップは通常、横軸に時間経過(ファネルの各段階)、縦軸に顧客の行動や思考、感情などを配置して作成します。

- ステージ(段階): 認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 購入 → 購入後(継続・推奨)など、自社のビジネスモデルに合わせて設定します。

- 顧客の行動: 各ステージでペルソナが具体的にどのような行動をとるか(例:「Googleで検索する」「SNSで情報収集する」「資料をダウンロードする」「問い合わせる」)。

- 思考・感情: その行動の裏にある、ペルソナの思考や感情(例:「何から手をつけていいか分からない…」「この製品は便利そうだな」「A社とB社、どっちがいいんだろう?」「本当に効果があるか不安…」)。

- タッチポイント(接点): 企業とペルソナが接触するチャネル(例:検索エンジン、広告、SNS、Webサイト、メール、セミナー、営業担当者)。

- 課題・ボトルネック: 各ステージでペルソナが感じるであろう障壁や不満。

このマップを作成することで、顧客の視点から自社のマーケティングプロセス全体を俯瞰し、どこで顧客が満足し、どこでつまずいているのかを客観的に把握できます。「認知段階では、どんなキーワードで検索するだろう?」「比較検討段階では、どんな情報があれば安心して次のステップに進めるだろう?」といった問いに答えていく作業が、次の施策設計の重要なインプットとなります。

③ 各段階の施策とコンバージョン経路を設計する

カスタマージャーニーマップで顧客の行動と心理が明らかになったら、いよいよ具体的なマーケティング施策を各段階にマッピングしていきます。ここでは、「どの段階で」「どのタッチポイントを通じて」「どのようなコンテンツやアプローチを提供するのか」を決定します。

- TOFU(認知段階): 課題を認識させ、役立つ情報提供者としての信頼を得るための施策。

- 例:ペルソナが検索するであろうキーワードを狙ったSEOコンテンツ、SNSでの情報発信、無料ウェビナーの開催。

- MOFU(興味・関心、比較検討段階): 自社製品への理解を深め、比較検討を有利に進めるための施策。

- 例:製品の導入事例(架空シナリオ)、機能比較表、詳細なホワイトペーパーの提供、メールでのリードナーチャリング。

- BOFU(購入段階): 購入の最終決定を後押しし、不安を解消するための施策。

- 例:無料トライアルや個別デモの案内、期間限定の割引オファー、分かりやすい料金プランページ、FAQの整備。

重要なのは、施策をただ配置するだけでなく、顧客をスムーズに次の段階へと導くための「コンバージョン経路」を意識して設計することです。例えば、TOFUのブログ記事を読んだユーザーに、関連するMOFUのホワイトペーパーをダウンロードしてもらうためのCTA(行動喚起)ボタンを設置する。ホワイトペーパーをダウンロードしたリードに対して、BOFUの個別相談会を案内するステップメールを送る。このように、各施策が連携し、顧客を自然な流れでファネルの下層へとエスコートする仕組みを構築します。

④ 各段階のKPI(重要業績評価指標)を設定する

最後に、設計したファネルと施策が効果的に機能しているかを測定・評価するための指標、すなわちKPI(重要業績評価指標)を設定します。KPIがなければ、施策の成否を客観的に判断できず、改善の方向性も見出せません。

各段階の目的を反映したKPIを設定することが重要です。

- TOFUのKPI:

- Webサイトのセッション数、新規ユーザー数、インプレッション数、記事のPV数、SNSのリーチ数、エンゲージメント率など。(どれだけ多くの潜在顧客にリーチできたか)

- MOFUのKPI:

- ホワイトペーパーなどのダウンロード数(リード獲得数)、メールマガジンの開封率・クリック率、Webサイトの滞在時間、特定のページの閲覧数、無料トライアル申込数など。(どれだけ見込み客を育成できたか)

- BOFUのKPI:

- 問い合わせ件数、商談化数、見積もり依頼数、購入数、成約率(CVR)、平均顧客単価(AOV)など。(どれだけ売上に貢献できたか)

これらのKPIを定期的に計測し、目標値と比較することで、ファネルのどこが順調で、どこに問題があるのかを定量的に把握できます。例えば、TOFUのセッション数は多いのにMOFUのリード獲得数が少ない場合、コンテンツの質やCTAの設計に問題があると判断できます。KPIは、ファネルという名の航海における計器盤です。これに基づいて常に舵を切り直し、最適化のPDCAサイクルを回していくことが、マーケティングファネルを成功に導く鍵となります。

マーケティングファネルの注意点と課題

マーケティングファネルは非常に強力なフレームワークですが、万能ではありません。特に、提唱された時代から消費者行動が大きく変化した現代においては、その限界や課題点を正しく理解した上で活用することが重要です。ファネルの考え方に固執しすぎると、かえって顧客のリアルな動きを見誤る可能性があります。

現代の購買行動は直線的ではない点を理解する

伝統的なパーチェスファネルが持つ最大の前提は、「顧客の購買プロセスは、認知から購入まで一直線に進む」というものです。つまり、一度興味を持った顧客は、比較検討へと進み、購入へと向かう、という線形の流れを想定しています。

しかし、スマートフォンとSNSが普及した現代において、顧客の購買行動ははるかに複雑で、非線形(ノンリニア)なものになっています。顧客は、企業が意図した一本道をまっすぐ進むわけではありません。

具体的には、以下のような行動が日常的に起こっています。

- 行ったり来たりする行動: Webサイトで商品を見つけ(認知)、カートに入れ(購入直前)、そこで一度離脱。後日、SNS広告でその商品を再び見かけ(再認知)、レビューサイトで評判を検索し(再検討)、ようやく購入に至る。

- 段階のスキップ: 友人からの強い推薦(口コミ)によって、認知と同時に強い購入意欲を持ち、比較検討の段階をほとんど経ずに購入に至る。

- 複数のチャネルを横断する行動: 電車の中吊り広告で商品を知り(認知)、通勤中にスマホで公式サイトをチェックし(興味)、会社のPCで詳細なスペックを比較し(検討)、週末に実店舗で商品を確認してから(最終確認)、ECサイトで購入する。

このように、現代の顧客は、ファネルの各段階を自由に行き来し、時には後戻りしたり、いくつかの段階を飛び越えたりします。この現実を無視して、厳格な直線モデルだけで顧客を捉えようとすると、「なぜこの顧客は一度離脱したのか?」「なぜこのコンテンツがコンバージョンに繋がったのか?」といったリアルな動きの背景を理解できなくなります。

したがって、マーケティングファネルを活用する際は、あくまで顧客行動を整理・分析するための「基本的な枠組み」として捉え、実際の顧客が必ずしもこの通りに動くわけではないという柔軟な視点を持つことが不可欠です。各タッチポイントでの顧客体験を個別に最適化し、顧客がどの段階から接触してきても、スムーズに対応できるような体制を整えておく必要があります。

購入後の顧客との関係性が含まれていない

もう一つの重要な課題は、伝統的なパーチェスファネルが「購入」を最終ゴールとして設定している点です。ファネルの形状が示す通り、顧客を獲得し、購入という狭い出口を通過させれば、マーケティングの役割は完了したと見なされがちです。

しかし、現代のビジネス、特にサブスクリプションモデルやリピート購入が前提のビジネスにおいては、「購入後」の顧客との関係性こそが事業成長の鍵を握ります。新規顧客の獲得コスト(CAC)は年々上昇傾向にあり、一度獲得した顧客に長く利用し続けてもらい、顧客生涯価値(LTV)を最大化することの重要性が増しています。

パーチェスファネルの視点だけでは、以下の重要な活動が抜け落ちてしまいます。

- オンボーディング: 顧客が製品やサービスをスムーズに使い始められるように支援する活動。

- カスタマーサクセス: 顧客が製品を通じて成功体験を得られるように、能動的に働きかける活動。

- リテンション: 顧客満足度を高め、解約を防ぎ、継続利用を促す活動。

- アップセル・クロスセル: 既存顧客に、より上位のプランや関連商品を追加で提案する活動。

- ファン化・推奨: 満足した顧客を、自社の製品を他者に勧めてくれる「伝道師」へと育成する活動。

これらの「購入後」の活動は、LTVを直接的に向上させるだけでなく、満足した顧客による口コミや紹介を通じて、新たな新規顧客を呼び込む(つまり、ファネルの入り口を広げる)効果も持ちます。

この課題を克服するために、前述した「インフルエンスファネル」や「ダブルファネル」といった、購入後のプロセスを含むモデルが考案されました。マーケティング活動を設計する際は、新規顧客獲得のプロセスだけでなく、既存顧客をいかに維持し、ファンになってもらうかという視点を必ず組み込む必要があります。マーケティングは「釣って終わり」ではなく、「育てて増やす」活動へとシフトしているのです。この認識を持つことが、持続的なビジネス成長を実現するために不可欠です。

マーケティングファネルに代わる新しい考え方「フライホイール」とは

マーケティングファネルが持つ課題、特に「直線的すぎる」「購入後が考慮されていない」といった点を克服するために提唱されたのが、「フライホイール」という新しいモデルです。これは、主にインバウンドマーケティングのリーディングカンパニーであるHubSpotによって広められた考え方で、現代の顧客中心のビジネス環境により適合したフレームワークとして注目されています。

フライホイールとは、日本語で「弾み車」を意味します。フライホイールは、一度回転させると、その勢い(運動エネルギー)を蓄え、少ない力で回転し続けることができる装置です。このメタファーを用いて、ビジネスの成長モデルを説明したのがフライホイールモデルです。

このモデルの最大の特徴は、企業の成長の中心に「顧客」を置くことです。ファネルが上から下への一方向のエネルギーの流れ(潜在顧客→顧客)だったのに対し、フライホイールは顧客の満足度をエネルギー源として、円形のプロセスが永続的に回転し、その回転が加速することでビジネスが成長していく様子を描きます。

フライホイールは、以下の3つのフェーズで構成されています。

- Attract(惹きつける): 有益なコンテンツや価値ある対話を通じて、潜在顧客を惹きつけ、自社に興味を持ってもらうフェーズ。これはファネルのTOFUに相当しますが、単に集めるだけでなく、長期的な関係構築の始まりと位置づけられます。

- Engage(関与する): 顧客が抱える課題や目標に寄り添い、彼らが成功を達成するためのソリューションを提供することで、深い関係を築くフェーズ。製品の販売だけでなく、顧客との信頼関係の構築に焦点を当てます。これはファネルのMOFU、BOFUにまたがる概念です。

- Delight(満足させる): 顧客が購入後も期待以上の価値やサポートを提供され、成功を実感できるように支援するフェーズ。これがフライホイールの最も重要な部分であり、顧客満足度を高めることで、回転のエネルギーを生み出します。

そして、このモデルには2つの重要な概念があります。

- 勢い(Momentum): フライホイールの回転を加速させる力。これは主に、Delightフェーズで生み出される「顧客の成功と満足」によってもたらされます。満足した顧客は、リピート購入したり、友人や同僚にサービスを推奨したり(口コミ)、ポジティブなレビューを投稿したりします。これらの行動が、新たな顧客をAttractフェーズに呼び込む力となり、ホイールの回転をさらに加速させます。

- 摩擦(Friction): フライホイールの回転を妨げる力。これは、顧客体験を損なうあらゆる要因を指します。例えば、分かりにくい料金体系、部門間の連携不足によるたらい回し、質の低いカスタマーサポート、使いにくい製品UIなどが摩擦となります。ビジネスの成長とは、勢いを増やす活動と、摩擦を減らす活動の両輪によって達成されるとフライホイールモデルでは考えます。

ファネルとフライホイールの最も根本的な違いは、顧客をどう捉えるかにあります。ファネルでは、顧客はプロセスの「成果物(アウトプット)」です。一方、フライホイールでは、顧客は成長プロセスの「原動力(インプット)」と見なされます。この視点の転換が、現代のLTV(顧客生涯価値)を重視するビジネスモデル、特にサブスクリプション型サービスなどと非常に高い親和性を持つのです。

ただし、これはフライホイールがファネルを完全に否定し、置き換えるものではありません。むしろ、両者は補完的な関係にあります。ファネルは、AttractやEngageといった特定のフェーズにおける顧客獲得プロセスを詳細に分析し、ボトルネックを特定するための有効なツールとして依然として機能します。その上で、ビジネス全体を、顧客の成功を起点とした持続的な成長サイクルとして捉えるマクロな視点として、フライホイールの考え方を取り入れる。

このように、ミクロな分析ツールとしての「ファネル」と、マクロな成長戦略の思想としての「フライホイール」を組み合わせることで、より強力で、現代の市場環境に適したマーケティング・セールス・サービスの仕組みを構築していくことが可能になるのです。

ファネル分析に役立つおすすめツール

マーケティングファネルを構築し、その効果を測定・改善していくためには、適切なツールの活用が不可欠です。ここでは、ファネルの各段階におけるユーザー行動を可視化し、データに基づいた意思決定を支援する代表的なツールを3つ紹介します。これらのツールはそれぞれ得意分野が異なるため、自社の目的やフェーズに合わせて組み合わせて利用することをおすすめします。

Google Analytics

Google Analyticsは、Webサイトやアプリ上のユーザー行動を分析するための、最も基本的かつ強力な無料ツールです。Webマーケティングを行う上で、導入は必須と言えるでしょう。ファネル分析に関しても、複数の有用な機能を備えています。

特に最新バージョンのGoogle Analytics 4(GA4)では、ファネル分析機能が大幅に強化されました。「探索」レポート内にある「目標到達プロセスデータ探索」機能を使うことで、自社で定義したユーザーの一連の行動ステップ(例:トップページ閲覧 → 商品一覧ページ → 商品詳細ページ → カート追加 → 購入完了)を設定し、各ステップ間の移行率や離脱率を視覚的に把握できます。

主な活用ポイント:

- コンバージョン経路の可視化: ユーザーが目標(購入、問い合わせなど)に至るまでに、どのページで最も多く離脱しているのかを特定できます。これにより、改善すべきボトルネックページを明確にできます。

- セグメント別の分析: 例えば、「新規ユーザーとリピーター」「特定の広告キャンペーンから流入したユーザー」など、ユーザーの属性や流入元でセグメントを切り、それぞれのファネルを比較分析できます。これにより、特定のターゲット層に特有の課題を発見できます。

- ユーザーフローの把握: 「経路データ探索」レポートを使えば、ユーザーがサイト内をどのように回遊しているかをより自由に分析できます。想定外のページ遷移や、ユーザーがループしている箇所などを発見し、サイト構造やナビゲーションの改善に繋げられます。

Google Analyticsは、主にサイト上でのユーザー行動を定量的に分析し、ファネル全体の健康状態をマクロに把握するのに非常に適しています。

(参照:Google Analytics公式サイト)

HubSpot

HubSpotは、マーケティング、セールス、カスタマーサービス、CRM(顧客関係管理)の機能を統合したオールインワンのプラットフォームです。単なる分析ツールではなく、ファネルの各段階で必要な施策を実行し、その結果を一元管理できる点が最大の特徴です。

HubSpotの強みは、その基盤となる無料のCRM機能にあります。Webサイト訪問からメール開封、資料ダウンロード、商談履歴まで、顧客一人ひとりの行動履歴が時系列で記録され、ファネルのどの段階にいるのかを自動で管理できます。

主な活用ポイント:

- 顧客単位でのファネル追跡: 匿名のウェブサイト訪問者ではなく、「〇〇社の△△さん」が今ファネルのどの段階にいて、どのようなコンテンツに興味を持っているのかを把握できます。これにより、パーソナライズされたアプローチが可能になります。

- マーケティングとセールスの連携: マーケティング部門が獲得・育成したリード(MQL)が、セールス部門によって商談化(SQL)され、成約に至るまでのプロセス全体を可視化できます。部門間の連携をスムーズにし、リードの取りこぼしを防ぎます。

- ROIの可視化: 「アトリビューションレポート」機能により、どのマーケティング活動(ブログ記事、広告、ウェビナーなど)が最終的な売上に貢献したのかを分析できます。これにより、投資対効果の高い施策にリソースを集中させることができます。

- ダブルファネルやフライホイールの実践: 顧客との関係を「購入後」も追跡できるため、カスタマーサポートの状況やアップセルの機会、顧客満足度などを管理し、フライホイールモデルを実践するための基盤となります。

HubSpotは、BtoBビジネスや、顧客との長期的な関係構築が重要なビジネスにおいて、ファネル(さらにはフライホイール)を組織全体で戦略的に運用したい場合に最適なツールです。

(参照:HubSpot公式サイト)

Crazy Egg

Crazy Eggは、ユーザーのサイト上での行動を「見たまま」に可視化することに特化した、ヒートマップ分析ツールです。Google Analyticsが「どこで離脱したか」を数字で示すのに対し、Crazy Eggは「なぜ離脱した可能性が高いか」を視覚的なインサイトで示してくれます。

主に以下のようなヒートマップ機能を提供しています。

- クリックマップ: ページのどこがクリックされているかを色の濃淡で表示します。クリックできると思われていない画像がクリックされている、逆にクリックしてほしいボタンが無視されている、といった発見があります。

- スクロールマップ: ユーザーがページのどこまでスクロールして到達したかを示します。重要な情報やCTAが、ほとんどのユーザーが見ていないページ下部に配置されていないかを確認できます。

- アテンションマップ(マウスムーブ): ユーザーのマウスカーソルがどこでよく動かされたかを表示します。ユーザーが熟読している箇所を特定するのに役立ちます。

- コンフェッティレポート: クリックデータを、流入元や新規/リピーターなどのセグメント別に色分けして表示します。特定のユーザー層がどこに興味を持っているかを分析できます。

主な活用ポイント:

- LP(ランディングページ)の最適化: ファネルの特定のページ(特にLPや入力フォーム)で離脱率が高い場合、そのページにヒートマップを設置することで、デザインやコンテンツの具体的な問題点を発見できます。

- UI/UXの改善: 「ユーザーがボタンだと認識していない」「重要な情報が見られていない」といった課題を発見し、より直感的で分かりやすいページデザインへの改善に繋げられます。

- A/Bテストとの連携: ヒートマップ分析で得られた仮説に基づき、改善案を作成し、A/Bテスト機能で効果を検証する、という一連の改善サイクルを回すことができます。

Crazy Eggは、ファネルのボトルネックとなっているページの「質的な」改善を行う際に、強力な武器となるツールです。

(参照:Crazy Egg公式サイト)

まとめ

本記事では、現代マーケティングの基盤となる「マーケティングファネル」について、その基本概念から重要性、具体的な段階と施策、代表的なモデル、実践的な作り方、そして注意点に至るまで、包括的に解説してきました。

改めて要点を振り返ります。

- マーケティングファネルとは、顧客が製品やサービスを認知してから購入に至るまでの一連のプロセスを、顧客の心理状態の変化に沿って可視化したモデルです。潜在顧客が段階を経るごとに絞られていく様子が「漏斗(ファネル)」に似ていることから、その名が付けられました。

- ファネルが重要視されるのは、①データドリブンな意思決定、②顧客理解の深化、③マーケティングROIの最大化、④部門間の連携強化、⑤課題の可視化と改善サイクルの確立といった多くのメリットをもたらすからです。

- ファネルは主にTOFU(認知)、MOFU(興味・関心、比較検討)、BOFU(購入)の3段階に分けられ、それぞれの段階で顧客の心理状態に合わせた最適な施策(コンテンツ提供やオファー)を展開することが求められます。

- 代表的なモデルとして、新規獲得中心の「パーチェスファネル」、購入後のファン化を目指す「インフルエンスファネル」、そして両者を統合した「ダブルファネル」があり、自社のビジネスモデルに応じて使い分けることが重要です。

- 効果的なファネルを作るには、①ペルソナ設定 → ②カスタマージャーニー分析 → ③施策・コンバージョン経路設計 → ④KPI設定という4つのステップを丁寧に進める必要があります。

一方で、ファネルには「現代の非線形な購買行動に対応しきれない」「購入後の顧客との関係性が欠けている」といった課題も存在します。この課題を克服する考え方として、顧客の成功を事業成長の原動力と捉える「フライホイール」モデルが登場しました。

最終的に目指すべきは、単一のモデルに固執することではありません。ファネルを顧客プロセス分析のミクロなツールとして活用しつつ、フライホイールの思想をマクロな事業戦略の指針として取り入れる。そして、Google AnalyticsやHubSpot、Crazy Eggといったツールを駆使して、データに基づいたPDCAサイクルを回し続けること。

この継続的な最適化のプロセスこそが、複雑化する市場で顧客から選ばれ続け、持続的な事業成長を実現するための鍵となるのです。この記事が、貴社のマーケティング活動を次のステージへと進めるための一助となれば幸いです。