ビジネスの世界では、勘や経験だけに頼った意思決定は大きなリスクを伴います。顧客のニーズが多様化し、市場環境が目まぐるしく変化する現代において、客観的なデータに基づいた戦略立案は不可欠です。その根幹をなすのが「市場調査」です。

この記事では、市場調査の基本的な知識から、具体的な目的、代表的な調査手法、そして実践的な進め方までを網羅的に解説します。新商品開発、既存サービスの改善、効果的なプロモーション戦略の立案など、あらゆるビジネスシーンで活用できる市場調査の世界を、初心者の方にも分かりやすく紐解いていきます。これから市場調査を始めたいと考えている方、あるいは既に取り組んでいるものの、より効果的な方法を模索している方は、ぜひ本記事を参考に、自社のビジネスを成功に導くための第一歩を踏み出してください。

目次

市場調査とは

市場調査は、現代のビジネス戦略において羅針盤のような役割を果たします。感覚や思い込みではなく、客観的なデータに基づいて進むべき方向を指し示し、企業が直面するさまざまな課題解決を支援する重要な活動です。まずは、市場調査の基本的な定義と、しばしば混同される「マーケティングリサーチ」との違いについて深く理解していきましょう。

企業の意思決定を支える重要なプロセス

市場調査とは、企業が商品やサービスに関する意思決定を行うために、市場や顧客に関する情報を体系的に収集・分析する活動全般を指します。ここでの「情報」とは、消費者の意見や行動、市場の規模や成長性、競合他社の動向、社会的なトレンドなど、非常に多岐にわたります。

企業活動は、常に意思決定の連続です。

「どのような新商品を開発すれば、顧客に受け入れられるだろうか?」

「既存商品の売上が伸び悩んでいるが、何が原因なのだろうか?」

「どの顧客層をターゲットに、どのようなメッセージで広告を打てば効果的なのか?」

「自社のブランドは、世間からどのように見られているのだろうか?」

これらの問いに対して、明確な根拠なく「きっとこうだろう」と推測で答えを出すのは非常に危険です。市場調査は、こうした不確実性を減らし、より精度の高い意思決定を可能にするための科学的なアプローチと言えます。

具体的には、アンケートやインタビューといった手法を用いて顧客の生の声(一次情報)を集めたり、公的機関が発表する統計データや業界レポート(二次情報)を分析したりします。こうして得られた客観的なデータは、以下のような企業の重要な意思決定の場面で活用されます。

- 商品開発・企画: 潜在的な顧客ニーズを発見し、売れる商品のコンセプトを固める。

- マーケティング戦略立案: ターゲット顧客を明確にし、効果的な価格設定(Price)、販路(Place)、販促活動(Promotion)を計画する。

- 事業戦略・経営戦略: 新規市場への参入可否を判断したり、長期的な経営計画を策定したりする。

- 顧客満足度の向上: 顧客が感じている不満や要望を特定し、サービス改善につなげる。

市場調査の本質は、単にデータを集めることではありません。収集したデータを分析し、そこからビジネスに有益な「インサイト(洞察)」を導き出し、具体的なアクションプランに結びつけることこそが、最も重要なプロセスです。市場調査によって顧客や市場を深く理解することで、企業はリスクを最小限に抑え、成功の確率を最大限に高めることができるのです。

マーケティングリサーチとの違い

「市場調査」と非常によく似た言葉に「マーケティングリサーチ」があります。実務の現場では、この二つの言葉はほぼ同義で使われることが多く、厳密に区別されるケースは稀です。どちらも「企業がマーケティング課題を解決するために行う調査活動」という広い意味で捉えられています。

しかし、学術的な観点や専門的な文脈では、両者の間には微妙なニュアンスの違いが存在します。この違いを理解しておくと、調査の目的をより明確に捉える助けになります。

| 観点 | 市場調査(Market Research) | マーケティングリサーチ(Marketing Research) |

|---|---|---|

| 調査対象の範囲 | 市場(Market)そのものに焦点を当てる。市場規模、成長率、業界構造、競合動向、マクロ環境(経済、社会、技術動向)などが主な対象。 | マーケティング活動全般に関連する、より広範な領域を対象とする。 |

| 主な目的 | 市場の全体像や構造を把握し、事業機会や脅威を特定する。 | 個別のマーケティング課題(4Pなど)を解決するための具体的な情報を収集する。 |

| 具体例 | ・ 特定業界の市場規模予測 ・ 新規参入を検討している市場の競合分析 ・ 消費者全体のトレンド分析 |

・ 新商品のコンセプト受容性調査 ・ 最適な価格設定のための調査 ・ 広告キャンペーンの効果測定 ・ 顧客満足度調査 |

簡単に言えば、市場調査は「戦う場所(市場)を知るための調査」であり、よりマクロで戦略的な視点を持つ傾向があります。一方、マーケティングリサーチは「戦い方(マーケティング施策)を決めるための調査」であり、よりミクロで戦術的な視点を持つことが多いと言えます。

したがって、マーケティングリサーチという大きな枠組みの中に、市場の構造を調べる市場調査が含まれる、と解釈するのが一般的です。例えば、企業が新しい化粧品を開発する際、まず「日本のアンチエイジング化粧品市場の規模と今後の成長性」(市場調査)を調べ、次に「30代女性が化粧品に求める具体的な機能やデザイン」(マーケティングリサーチ)を調査し、さらに「3つのパッケージ案のうちどれが最も好まれるか」(マーケティングリサーチ)をテストする、といった流れになります。

ただし、前述の通り、これらの言葉の使い分けは絶対的なものではありません。「市場調査」という言葉で、広告効果測定や価格調査を指すことも頻繁にあります。重要なのは、言葉の定義に固執することではなく、「今、何を明らかにするために、誰から、どのような情報を集める必要があるのか」という調査の本質的な目的を明確にすることです。本記事では、これら両方の概念を包含する広義の意味で「市場調査」という言葉を使用し、解説を進めていきます。

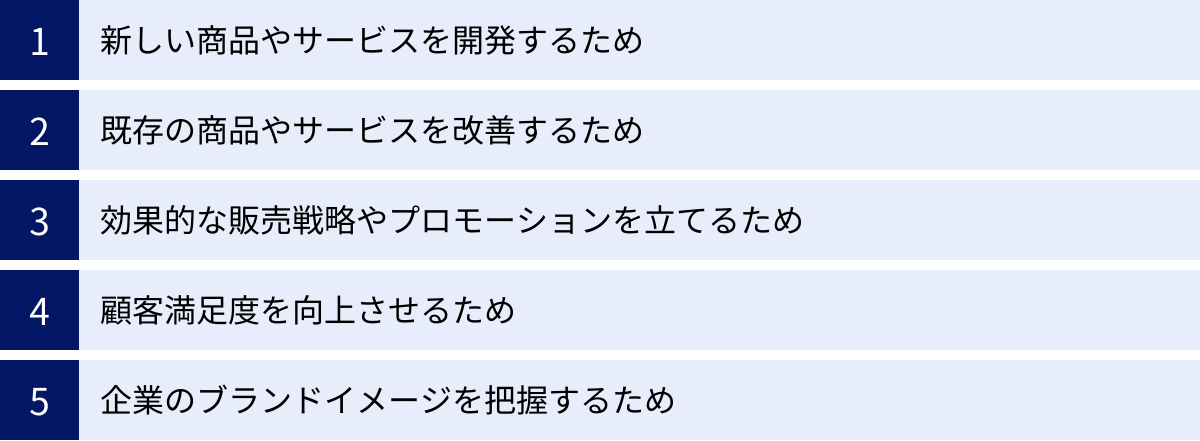

市場調査を行う5つの目的

企業はなぜ時間とコストをかけて市場調査を行うのでしょうか。その背景には、ビジネスを成功に導くための明確な目的が存在します。ここでは、市場調査がどのような目的で実施されるのか、代表的な5つのケースを具体的なシナリオと共に詳しく解説します。これらの目的を理解することで、自社の課題解決にどの調査が役立つのかが見えてくるはずです。

① 新しい商品やサービスを開発するため

市場調査が最も活躍する場面の一つが、新商品・サービスの開発プロセスです。アイデア段階から発売に至るまで、各フェーズで市場調査は重要な役割を果たします。

背景・課題:

多くの企業にとって、新商品開発は成長の源泉ですが、同時に大きなリスクも伴います。時間とコストをかけて開発した商品が市場に受け入れられなければ、投じたリソースは無駄になってしまいます。「どのような商品を作れば売れるのか?」という根源的な問いに、客観的なデータで答えることが求められます。

市場調査で明らかにすること:

- 潜在ニーズの探索: 顧客がまだ言葉にできていない不満や、「こうだったら良いのに」という願望(インサイト)を探ります。例えば、共働き世帯を対象としたインタビュー調査で「平日の夕食準備の負担」という深い悩みを発見し、調理時間を大幅に短縮できるミールキットの開発につなげる、といったケースが考えられます。

- 市場規模と成長性の把握: 参入を検討している市場が、ビジネスとして成立するだけの大きさがあるか、そして将来的に成長が見込めるかを評価します。デスクリサーチで公的統計や業界レポートを分析し、市場規模を推定します。

- 競合製品の分析: 競合他社がどのような商品を、いくらで、どのように販売しているかを調査します。競合製品の強み・弱みを分析することで、自社製品が取るべきポジションや差別化のポイントを明確にします。

- コンセプト受容性の評価: 商品の基本的なアイデア(コンセプト)を複数作成し、ターゲット顧客に提示して、どのコンセプトが最も魅力的か、購入したいと思うかを評価してもらいます(コンセプトテスト)。

- ネーミング・パッケージ評価: 商品名やパッケージデザインの候補をいくつか用意し、ターゲット顧客に最も好まれる案を選定します。商品の「顔」となる要素をデータに基づいて決定することで、店頭でのアピール力を高めます。

このように、新商品開発のあらゆる段階で市場調査を活用することで、開発の方向性を修正し、失敗のリスクを低減させ、成功の確度を高めることができます。

② 既存の商品やサービスを改善するため

新商品を開発するだけでなく、現在提供している商品やサービスをより良くしていくためにも市場調査は不可欠です。市場や顧客は常に変化しており、一度成功した商品でも、いつまでも安泰とは限りません。

背景・課題:

「主力商品の売上が最近落ち込んできた」「顧客からのクレームが増えている気がする」「競合から新しい商品が出てきて、自社の優位性が揺らいでいる」といった問題意識が、調査のきっかけとなります。現状を正しく把握し、的確な改善策を打つ必要があります。

市場調査で明らかにすること:

- 利用実態の把握: 顧客が実際に商品を「いつ、どこで、どのように」利用しているかを調査します。企業が想定していた使い方とは異なる、意外な利用シーンが発見されることもあり、それが改善のヒントになる場合があります。

- 満足点・不満点の特定: 商品やサービスのどの点に満足し、どの点に不満を感じているかを具体的に明らかにします。アンケート調査で満足度を数値で測ると同時に、インタビュー調査でその理由を深く掘り下げることで、改善すべき箇所の優先順位をつけやすくなります。

- 競合製品との比較: 自社製品と競合製品を並べて顧客に評価してもらい、性能、デザイン、価格、サポート体制など、様々な側面でどちらが優れているかを客観的に評価します(プロダクトテスト)。これにより、自社の弱点と強化すべきポイントが明確になります。

-

- 解約・離反理由の分析: サービスを解約した元顧客や、他社製品に乗り換えた顧客に対して、その理由をヒアリングします。サービスの根本的な問題点や、顧客ロイヤルティを低下させる要因を突き止める上で非常に重要な情報となります。

既存商品のテコ入れは、闇雲に行っても効果は限定的です。顧客の声という客観的なデータに基づき、改善の的を絞ることで、効率的かつ効果的に商品の競争力を回復・向上させることができます。

③ 効果的な販売戦略やプロモーションを立てるため

どれだけ優れた商品を作っても、その存在がターゲット顧客に伝わり、魅力的に映らなければ売上にはつながりません。誰に、何を、どのように伝えるか、というコミュニケーション戦略を設計する上で、市場調査は羅針盤の役割を果たします。

背景・課題:

限られた広告宣伝費を最大限に活用するためには、的確なターゲティングとメッセージングが求められます。「広告を打っているのに、一向に反応がない」「どの媒体を使えばターゲット層に効率よくアプローチできるのか分からない」といった課題を解決するために調査が行われます。

市場調査で明らかにすること:

- ターゲット顧客の解像度向上: ターゲットとなる顧客層の具体的な人物像(ペルソナ)を明らかにします。年齢や性別、居住地といったデモグラフィック情報に加え、ライフスタイル、価値観、趣味嗜好といったサイコグラフィック情報、さらには普段接触しているメディア(テレビ、雑誌、SNSなど)までを詳細に把握します。

- 購買意思決定プロセスの理解: 顧客が商品を認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入に至るまでの一連のプロセス(カスタマージャーニー)を解明します。各段階で顧客がどのような情報を求め、何が購入の決め手(KBF: Key Buying Factor)になっているのかを理解することで、適切なタイミングで適切な情報を提供できるようになります。

- 刺さる訴求メッセージの発見: ターゲット顧客が商品に対してどのような価値(ベネフィット)を感じるのかを探ります。同じ商品でも、訴求する切り口によって響き方は大きく異なります。例えば、ある高機能な掃除機を「吸引力の強さ」で訴求するのか、「掃除時間が短縮できる自由な時間」で訴求するのか、調査によって最適なメッセージを見つけ出します。

- 広告クリエイティブの評価: 実際に制作したテレビCMやWeb広告の案を、放映・掲載前にターゲット顧客に見てもらい、好感度や理解度、購入意欲への影響などを測定します(広告効果測定調査)。これにより、効果の低い広告案に多額の費用を投じるリスクを避けられます。

効果的な販売戦略とは、顧客を深く理解することから始まります。市場調査によって顧客のインサイトを掴むことで、独りよがりではない、真に顧客に届くコミュニケーションを実現できます。

④ 顧客満足度を向上させるため

現代のマーケティングにおいて、新規顧客の獲得と同等、あるいはそれ以上に重要視されているのが、既存顧客との良好な関係を維持し、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を高めることです。その中核を担うのが顧客満足度(CS: Customer Satisfaction)の向上であり、市場調査はそのための重要なツールとなります。

背景・課題:

「顧客が定着せず、リピート購入につながらない」「サービスの評判が悪いようだ」といった課題は、企業の収益基盤を揺るがしかねません。顧客が何に満足し、何に不満を抱いているのかを定期的に測定・分析し、継続的なサービス改善につなげる仕組みが必要です。

市場調査で明らかにすること:

- 顧客満足度の定量的な測定: サービス全体や、品質・価格・サポートといった個別の項目に対する満足度を5段階評価などで尋ね、スコアを算出します。これを定期的に行うことで、時系列での変化を追い、改善活動の効果を測定できます(定点観測)。

- ロイヤルティ指標の把握: 近年、顧客満足度に加えて重視されているのが、NPS®(Net Promoter Score)という指標です。これは「この商品を友人に薦める可能性はどのくらいありますか?」という質問への回答から、顧客のロイヤルティ(愛着・忠誠心)を測るものです。NPS®を測定することで、単なる満足を超えた「熱心なファン」がどれだけいるか、またその逆に「批判的な顧客」がどれだけいるかを把握できます。

- 満足・不満足の要因分析: なぜそのスコアを付けたのか、自由回答やインタビューで具体的な理由を深掘りします。特に、低い評価を付けた顧客(批判者)の声は、サービスの致命的な欠陥や改善のヒントが隠されている宝の山です。また、高い評価を付けた顧客(推奨者)が評価しているポイントは、自社の強みとしてさらに伸ばしていくべき要素となります。

- 他社比較とベンチマーキング: 競合他社の顧客満足度やNPS®を調査し、自社の立ち位置を客観的に把握します。業界平均やトップ企業と比較することで、目指すべき水準が明確になります。

顧客満足度調査は、一度実施して終わりではありません。定期的にPDCAサイクルを回し、顧客の声を経営に活かし続けることで、顧客ロイヤルティを高め、安定した事業成長を実現することができます。

⑤ 企業のブランドイメージを把握するため

商品やサービスそのものだけでなく、企業やブランドが顧客や社会からどのように認識されているか(ブランドイメージ)を把握することも、市場調査の重要な目的です。ブランドイメージは、顧客の購買決定やロイヤルティに大きな影響を与える無形の資産です。

背景・課題:

「自社が伝えたいブランドイメージと、顧客が抱いているイメージに乖離があるのではないか」「競合他社と比較して、自社のブランドはどのようなポジションにあるのか」「最近の不祥事がブランドイメージにどの程度影響を与えたか」といった、目に見えないブランド価値に関する課題を可視化する必要があります。

市場調査で明らかにすること:

- ブランド認知度の測定: ブランド名を知っているか(純粋想起・助成想起)、どのような商品・サービスを提供している企業かを知っているかを調査します。ターゲット層における認知度のレベルを把握することは、ブランディング活動の第一歩です。

- ブランドイメージの評価: ブランドに対して抱いているイメージを、「革新的」「信頼できる」「親しみやすい」「高級感がある」といった複数の形容詞の中から選んでもらったり、自由に連想する言葉を挙げてもらったりします。これにより、ブランドの現状のイメージ構造を明らかにします。

- 競合とのポジショニング分析: 自社と競合他社のブランドをいくつかの評価軸(例:「品質」と「価格」、「伝統」と「革新」など)でマッピングし、市場における相対的な立ち位置(ポジショニング)を視覚的に把握します。

- ブランドエクイティ(資産価値)の評価: ブランドの知名度、品質イメージ、ブランドロイヤルティなどを総合的に評価し、ブランドが持つ資産価値を測定します。これは、M&Aや投資判断の材料としても活用されます。

ブランドは一朝一夕に築けるものではなく、地道なコミュニケーション活動の積み重ねによって形成されます。市場調査を通じて自社のブランドの現在地を正確に把握し、理想とするブランドイメージとのギャップを埋めていく戦略的な活動が、長期的な企業の成長を支えるのです。

市場調査の基本的な2つの種類

市場調査の手法は数多く存在しますが、それらは収集するデータの性質によって大きく2つの種類に分類されます。それが「定量調査」と「定性調査」です。この2つの違いを理解することは、調査目的の達成に最適な手法を選ぶための第一歩です。それぞれの特徴、メリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

| 観点 | 定量調査(Quantitative Research) | 定性調査(Qualitative Research) |

|---|---|---|

| 収集するデータ | 数値や量で表せるデータ(選択肢の回答率、評価点、購入個数など) | 数値化できない質的なデータ(発言内容、行動、表情、深層心理など) |

| 主な目的 | 市場の実態把握、仮説の検証 | 仮説の構築、インサイトの発見、理由や背景の深掘り |

| 分析方法 | 統計的な処理(単純集計、クロス集計、多変量解析など) | 発言録の読み込み、キーワードの抽出、行動の解釈など |

| 代表的な手法 | アンケート調査、会場調査(CLT)、ホームユーステスト(HUT)、アクセス解析 | グループインタビュー、デプスインタビュー、行動観察調査 |

| サンプルサイズ | 多い(数百~数千サンプル) | 少ない(数名~十数名) |

| メリット | ・客観的で説得力が高い ・全体像を把握しやすい ・統計的な分析が可能 |

・深いインサイトが得られる ・個人の本音や背景を理解できる ・予期せぬ発見がある |

| デメリット | ・「なぜ」の部分が分かりにくい ・個別の詳細な事情は不明 |

・結果の一般化が難しい ・分析者の主観が入りやすい ・コストが高くなる傾向 |

定量調査:数値で市場を把握する

定量調査とは、「はい/いいえ」や「A, B, Cの中から選択」といった形式で回答を集め、その結果を「〇〇と回答した人は全体の△△%」のように、数値や量で分析する調査手法です。その最大の目的は、市場の全体像を客観的なデータで捉え、規模や割合といった「実態」を明らかにすることにあります。

定量調査の役割:

定量調査は、ビジネスにおける仮説が正しいかどうかを検証する際に非常に有効です。例えば、「当社の新製品は、20代女性に最も受け入れられるだろう」という仮説を立てたとします。この仮説を検証するために、幅広い年代の男女数百人に対してアンケート調査を実施します。その結果、「実際に購入意向が最も高かったのは30代男性だった」というデータが得られれば、当初の仮説が誤っていたことが分かり、ターゲット戦略を修正することができます。

主な特徴:

- 客観性と説得力: 「〇〇と感じる人が多いようだ」という感覚的な推測ではなく、「〇〇と感じる人は65%」という具体的な数値で示せるため、結果は客観的で、社内での合意形成や意思決定の場で高い説得力を持ちます。

- 全体像の把握: 多くの人(大規模サンプル)からデータを収集するため、個別の特殊なケースに惑わされることなく、市場全体の傾向や構造を俯瞰的に把握できます。例えば、全国の1,000人を対象に調査すれば、日本全体の縮図として結果を解釈することが可能になります。

- 統計的な分析: 収集したデータは統計学的な手法を用いて分析できます。単純な割合を出すだけでなく、「年代」と「購入意向」の関係性(クロス集計)や、商品評価に影響を与える要因(多変量解析)など、より高度な分析によって深い示唆を得ることも可能です。

定量調査の限界:

一方で、定量調査には限界もあります。それは、「なぜ」そのように回答したのか、という理由や背景までを深く知ることが難しい点です。例えば、アンケートで「A案のデザインが最も良い」と60%の人が回答したとしても、「なぜA案が好きなのか」「B案のどこがダメなのか」といった深層心理までは分かりません。数値の裏側にあるストーリーを読み解くには、次に紹介する定性調査が有効になります。

代表的な手法:

インターネットを利用したアンケート調査(ネットリサーチ)が最も代表的です。その他、指定の会場で試作品を評価してもらう会場調査(CLT)や、自宅で製品を使用してもらうホームユーステスト(HUT)なども定量的なデータを取得するためによく用いられます。

定性調査:言葉や行動から深層心理を探る

定性調査とは、インタビューや行動観察などを通じて、対象者の発言、行動、表情といった、数値化できない「質的なデータ」を収集・分析する調査手法です。その最大の目的は、アンケートなどでは見えてこない個人の本音や無意識のニーズ、価値観といった「深層心理」を探ることにあります。

定性調査の役割:

定性調査は、特に新しいアイデアや仮説を生み出す「探索的」なフェーズで力を発揮します。まだ誰も気づいていない顧客の課題や、新しい市場の可能性を発見するためのインサイト(洞察)の宝庫です。例えば、ある食品メーカーが新しい調味料を開発する際、主婦数名に普段の料理風景を観察させてもらう(行動観察調査)ことで、「計量スプーンを出すのが面倒で、つい目分量で入れてしまう」という無意識の行動を発見したとします。このインサイトから、「ボトルを傾けるだけで一定量が出る調味料」という画期的な商品アイデアが生まれるかもしれません。

主な特徴:

- 深いインサイトの発見: 1対1や少人数でじっくりと話を聞くことで、対象者がなぜそう思うのか、そう行動するのかという「理由」や「背景」を深く掘り下げることができます。 表面的な「好き・嫌い」だけでなく、その根底にある価値観やライフスタイルまでを理解することで、真の顧客ニーズに迫れます。

- 予期せぬ発見: 調査設計の段階では想定していなかったような、意外な意見やアイデアが飛び出すことがよくあります。対象者同士の会話が盛り上がる中で新たな視点が生まれたり、何気ない一言が商品開発の大きなヒントになったりします。

- 言葉のニュアンスや非言語情報の獲得: 発言内容そのものだけでなく、声のトーン、表情、仕草といった非言語的な情報からも、対象者の感情や本音を読み取ることができます。これらの情報は、定量データだけでは決して得られない、リッチで人間味のある情報です。

定性調査の限界:

定性調査は、少人数を対象とすることが基本です。そのため、得られた結果を「市場全体の意見」として一般化することはできません。 あくまで数名の個人の深い意見として捉える必要があります。また、結果の解釈が分析者のスキルや主観に左右されやすいという側面もあります。同じインタビューの発言録を読んでも、分析者によって着目するポイントや導き出す結論が異なる可能性があります。

代表的な手法:

司会者のもとで5〜6人の対象者が特定のテーマについて話し合うグループインタビュー(FGI)や、調査者と対象者が1対1で深く対話するデプスインタビューが代表的です。また、対象者の自宅や職場などを訪問し、実際の生活行動を観察する行動観察調査(エスノグラフィ)も重要な定性調査の一つです。

結論として、定量調査と定性調査はどちらが優れているというものではなく、互いに補完し合う関係にあります。 一般的には、まず定性調査で仮説を構築・探索し、その仮説が市場全体にどの程度当てはまるのかを定量調査で検証する、という流れで進めるのが効果的です。調査の目的に応じて、両者を適切に使い分ける、あるいは組み合わせることが、市場調査を成功させる鍵となります。

もう一つの分類:データの収集方法による違い

市場調査は、収集するデータの種類(定量・定性)だけでなく、そのデータの「入手方法」によっても分類されます。それが「デスクリサーチ」と「フィールドリサーチ」です。この2つのアプローチは、調査にかかるコストやスピード、得られる情報の性質が大きく異なります。自社の状況や調査目的に合わせて、どちらのアプローチを取るべきか、あるいはどのように組み合わせるべきかを判断することが重要です。

| 観点 | デスクリサーチ(二次調査) | フィールドリサーチ(一次調査) |

|---|---|---|

| データの種類 | 二次データ(既に誰かが収集・公開した既存の情報) | 一次データ(調査目的のために独自に新しく収集する情報) |

| 主な情報源 | ・公的機関の統計 ・業界団体レポート ・調査会社の公開レポート ・新聞、雑誌、Webメディア ・学術論文 など |

・アンケート調査 ・インタビュー調査 ・行動観察調査 など |

| 主な目的 | ・市場の全体像やマクロ環境の把握 ・調査前の情報収集や仮説構築 ・フィールドリサーチの補完 |

・特定の課題に対する直接的な答えの入手 ・自社独自のインサイトの獲得 ・競合が持ち得ない情報の収集 |

| メリット | ・低コストで実施できる ・迅速に情報を集められる ・客観性の高いデータが多い |

・調査目的に完全に合致した情報が得られる ・独自性・新規性の高い情報が得られる ・競合に対する優位性を築ける |

| デメリット | ・情報が古い可能性がある ・自社の目的に完全に合致しない場合がある ・情報の信頼性を見極める必要がある |

・コストが高くなる傾向がある ・調査の実施に時間がかかる ・調査設計や実施に専門知識が必要 |

デスクリサーチ:既存の公開情報を集める

デスクリサーチとは、その名の通り「机(デスク)の上でできる調査」のことで、既に世の中に公開されている様々な資料やデータを収集・分析する手法です。「二次調査」とも呼ばれ、自ら調査対象に直接アプローチするのではなく、他者が調査した結果である「二次データ」を活用します。

デスクリサーチの重要性:

本格的な市場調査プロジェクトを始める際、多くの場合、最初に行うべきなのがこのデスクリサーチです。いきなり多額の費用をかけてアンケートやインタビュー(フィールドリサーチ)を実施する前に、まずは既存の情報で何がどこまで分かるのかを徹底的に洗い出すことが、効率的な調査の第一歩となります。

デスクリサーチで活用される主な情報源:

- 公的機関の統計データ:

- 総務省統計局: 国勢調査(人口)、家計調査(消費支出)など、最も基本的なマクロデータが得られます。(参照:総務省統計局)

- 経済産業省: 商業動態統計(小売・卸売業の動向)、特定サービス産業動態統計調査(各種サービス業の動向)など、産業に関するデータが豊富です。(参照:経済産業省)

- その他、各省庁が所管する業界の統計データは信頼性が高く、無料でアクセスできる非常に価値のある情報源です。

- 業界団体・シンクタンクのレポート: 各業界団体が発表する市場規模や出荷量のデータ、民間シンクタンクが発行する景気動向や将来予測に関するレポートは、業界のトレンドを把握する上で役立ちます。

- 調査会社の公開レポート: マクロミルやインテージといった大手調査会社は、自主調査の結果をプレスリリースやレポートとしてWebサイトで公開していることがあります。消費者の意識やトレンドに関するタイムリーな情報が得られます。

- 新聞・雑誌・Webメディア: 業界専門誌やビジネスニュースサイトの記事は、最新の市場動向、競合他社の動き、新技術のトレンドなどを把握するのに役立ちます。

- 学術論文: 大学や研究機関が発表する論文は、特定のテーマについて深く掘り下げられており、理論的な背景や専門的な知見を得る際に参考になります。

メリットとデメリット:

デスクリサーチ最大のメリットは、低コストかつ迅速に実施できる点です。多くは無料で公開されている情報であり、インターネット検索や図書館などを活用して、短時間で広範な情報を収集できます。

一方で、デメリットとしては、収集できる情報が必ずしも自社の調査目的に完全に合致しているとは限らないこと、そして情報が最新ではない可能性があることが挙げられます。また、インターネット上の情報には信憑性の低いものも含まれるため、情報の出所を常に確認し、信頼性を見極めるリテラシーが求められます。

フィールドリサーチ:新しい情報を独自に集める

フィールドリサーチとは、「現場(フィールド)に出て行う調査」のことで、自社の調査目的を達成するために、オリジナルの調査を企画・実施し、新しいデータを自ら収集する手法です。「一次調査」とも呼ばれ、アンケートやインタビューなどを通じて集める「一次データ」は、他社は持ち得ない独自の資産となります。

フィールドリサーチの価値:

デスクリサーチで市場の全体像を把握した上で、なお解決できない特定の課題、例えば「自社製品に対する顧客の具体的な不満点」や「新商品のコンセプトが本当に受け入れられるか」といった問いに答えるのが、フィールドリサーチの役割です。競合他社もアクセスできる二次データだけでは、本当の意味での競争優位性は築けません。自ら汗をかいて集めた一次データにこそ、ビジネスを飛躍させるインサイトが眠っています。

フィールドリサーチの代表的な手法:

前述した「定量調査」と「定性調査」で紹介した手法のほとんどが、このフィールドリサーチに該当します。

- アンケート調査: Web、郵送、電話などを用いて、多くの人から定量的なデータを収集する。

- インタビュー調査: グループインタビューやデプスインタビューで、対象者から質的な情報を深く引き出す。

- 会場調査(CLT): 試作品の評価などを、管理された環境下で行う。

- ホームユーステスト(HUT): 実際の生活環境で製品を使用してもらい、評価を得る。

- 覆面調査(ミステリーショッパー): 調査員が顧客として店舗を訪れ、サービス品質を評価する。

- 行動観察調査(エスノグラフィ): 対象者の普段の行動を観察し、無意識のニーズを探る。

メリットとデメリット:

フィールドリサーチ最大のメリットは、自社の調査目的にジャストフィットした、知りたい情報をピンポイントで収集できることです。また、自社で独自に収集したデータであるため、新規性・独自性が高く、競合に対する情報優位性を確保できます。

しかし、その反面、デメリットも存在します。調査の設計から実査、集計、分析まで、一から行う必要があるため、デスクリサーチに比べて格段にコストと時間がかかります。 また、調査票の設計や対象者の選定(サンプリング)に専門的な知識やノウハウが求められ、設計を誤ると質の低いデータしか得られないリスクもあります。

結論として、効率的で質の高い市場調査を行うためには、まずデスクリサーチで既存情報を徹底的に洗い出し、調査の全体像と論点を整理します。その上で、デスクリサーチだけでは明らかにならなかった核心的な課題について、フィールドリサーチで深掘りしていく、という組み合わせが王道のアプローチとなります。

市場調査の代表的な方法12選

市場調査には多種多様な手法が存在し、それぞれに特徴と得意な領域があります。調査の目的や対象、予算に応じて最適な手法を選択することが、成功への鍵となります。ここでは、代表的な12の調査方法について、その概要、メリット・デメリット、そしてどのような調査に適しているかを具体的に解説します。

① アンケート調査(ネットリサーチ)

概要:

インターネットを通じて、アンケートパネル(調査協力に同意しているモニター)や自社の顧客リストに対して質問票を配信し、回答を収集する手法です。現代の定量調査において最も主流な方法と言えます。

メリット:

- 低コスト・スピーディ: 郵送や電話に比べ、印刷費や通信費、人件費を大幅に抑えられ、短期間で数千件規模の大量のデータを収集できます。

- 大規模調査が可能: 数百万人規模のパネルを持つ調査会社も多く、日本全国の縮図のような大規模な調査も比較的容易に実施できます。

- 多様なターゲティング: 年齢、性別、居住地といった属性だけでなく、特定の趣味や職業、商品の利用経験など、詳細な条件で対象者を絞り込むことが可能です。

- 動画や画像の提示: 質問に動画や画像を組み込むことができるため、広告クリエイティブやパッケージデザインの評価にも適しています。

デメリット:

- インターネット利用者限定: 回答者がインターネット利用者に偏るため、高齢者層などネット利用率が低い層の意見は集めにくい傾向があります。

- 回答の質: 回答者が真剣に考えて回答しているかどうかの見極めが難しく、不誠実な回答が混じる可能性があります。

- 深層心理の把握は困難: なぜそのように回答したのか、という深い理由を探ることには向いていません。

適した調査:

- 市場規模やシェア、ブランド認知度などの実態把握

- 商品コンセプトや広告クリエイティブの受容性評価

- 顧客満足度の定点観測

② インタビュー調査

対象者と対話形式で情報を収集する定性調査の代表格です。主に「グループインタビュー」と「デプスインタビュー」の2種類があります。

グループインタビュー

概要:

司会者(モデレーター)の進行のもと、5〜6名程度の対象者を集め、特定のテーマについて座談会形式で自由に話し合ってもらう手法です。

メリット:

- 相互作用によるアイデアの発掘: 他の参加者の発言に触発されて、一人では思いつかなかったような意見やアイデアが活発に飛び出します(グループダイナミクス)。

- 多様な意見の収集: 短時間で複数の人から意見を聞けるため、効率的に多様な視点を収集できます。

- 本音の引き出しやすさ: 共通のテーマに関心を持つ人が集まるため、会話が盛り上がりやすく、リラックスした雰囲気の中で本音が出やすいとされています。

デメリット:

- 同調圧力: 他の人の意見に流されたり、強い意見を持つ人に引っ張られたりして、本音を言えなくなる参加者が出る可能性があります(同調バイアス)。

- 発言量の偏り: 話し好きな人が多くの時間を使い、無口な人の意見が十分に聞けないことがあります。モデレーターの高いスキルが求められます。

適した調査:

- 新商品のアイデア出しやコンセプト開発

- 幅広い層の意見や価値観の探索

- 商品が利用される背景や文脈の理解

デプスインタビュー

概要:

調査者(インタビュアー)と対象者が1対1の形式で、1〜2時間かけてじっくりと対話する手法です。

メリット:

- 深層心理の探求: 個人的で話しにくいテーマ(お金、健康など)や、専門的な内容について、他人の目を気にすることなく、とことん深く掘り下げて話を聞くことができます。

- 個人の意思決定プロセスの解明: ある商品を購入するに至った経緯や、その裏にある価値観などを時系列で詳細に追うことができます。

- 正確な情報の取得: グループインタビューのような同調バイアスがなく、対象者個人の純粋な意見や経験を正確に把握できます。

デメリット:

- 高コスト・長時間: 一人あたりにかかる時間とコストが大きいため、多くのサンプルを集めるのは困難です。

- インタビュアーのスキルへの依存: 対象者との信頼関係を築き、話を巧みに引き出すインタビュアーの高度なスキルが、調査の質を大きく左右します。

適した調査:

- 高価格帯の商品の購買プロセス分析

- 医療や金融など、プライベートな領域に関する調査

- 企業の意思決定者など、専門家へのヒアリング

③ 会場調査(CLT)

概要 (Central Location Test):

調査会場に対象者を集め、管理された同一の条件下で、実際に商品(特に試作品)を試食・試飲・試用してもらい、その場で評価をアンケートなどで回収する手法です。

メリット:

- 機密保持: 発売前の試作品など、外部に漏洩してはならない情報を、セキュリティが管理された環境で安全に調査できます。

- 公平な評価条件: 全員が同じ環境・手順で商品を試すため、条件のばらつきによる評価のブレを最小限に抑えられます。

- リアルな反応の観察: 対象者が商品を試している際の表情や仕草を直接観察できるため、アンケートの数値だけでは分からないヒントが得られます。

デメリット:

- 非日常的な環境: 調査会場という特殊な環境での評価となるため、普段の生活の中での自然な評価とは異なる可能性があります。

- 高コスト: 会場費、リクルート費、運営スタッフ人件費など、多くの費用がかかります。

適した調査:

- 食品・飲料の味や香り、パッケージの評価

- 家電製品や化粧品の使用感テスト

- 発売前の新製品の最終評価

④ ホームユーステスト(HUT)

概要 (Home Use Test):

調査対象者の自宅に商品を送り、一定期間、普段の生活の中で実際に使用してもらい、その感想や評価を日記形式やアンケートで回答してもらう手法です。

メリット:

- リアルな使用環境での評価: 普段の生活の中で使われることで、会場調査では分からない長期間使用しての感想や、実生活の中での使い勝手など、より現実に即した評価が得られます。

- 再現性の確認: 日用品や化粧品など、継続的に使用することで効果が実感できる商品の評価に適しています。

- 家族の意見: 対象者本人だけでなく、同居する家族の意見や反応も聞くことができます。

デメリット:

- 管理の難しさ: 対象者が指示通りに正しく商品を使用しているかを完全に管理することは困難です。

- 時間と手間: 商品の発送から回収まで時間がかかり、対象者にとっても一定の負担となります。

適した調査:

- シャンプー、洗剤、食品などの日用消費財の評価

- 基礎化粧品や健康食品など、継続使用による効果測定

- 調理家電や掃除機など、実際の家事の中での使用感評価

⑤ 覆面調査(ミステリーショッパー)

概要:

一般の消費者を装った調査員が、対象となる店舗(飲食店、小売店など)や施設を訪れ、顧客としての体験を通じて、接客態度、商品知識、店舗の清潔さ、サービスの提供プロセスなどを客観的な基準で評価する手法です。

メリット:

- 現場のありのままの姿を把握: 従業員は調査されていることに気づかないため、普段通りの「ありのまま」のサービス品質を把握できます。

- 具体的な問題点の発見: 「マニュアル通りに挨拶しているか」「商品の説明は分かりやすいか」など、具体的なチェック項目に基づいて評価するため、改善点が明確になります。

- 競合店との比較: 同様の基準で競合店を調査することで、自社の強み・弱みを客観的に比較できます。

デメリット:

- 調査員の質の確保: 調査員の主観が入りすぎないよう、評価基準のトレーニングや質の高い調査員の確保が重要になります。

- 評価のばらつき: 調査員や訪問した日時によって、体験するサービスが異なる可能性があるため、複数回実施して平均的な姿を見る必要があります。

適した調査:

- 飲食店、アパレル店、ホテルなどの店舗オペレーション改善

- コールセンターの応対品質評価

- 従業員の接客スキル向上を目的とした研修材料の収集

⑥ 行動観察調査(エスノグラフィ)

概要:

文化人類学の手法を応用し、調査対象者の自宅や職場など、実際の生活空間に身を置き、その生活や行動を長期間にわたってじっくりと観察・記録することで、本人も意識していないような無意識のニーズや価値観(インサイト)を発見する定性調査手法です。

メリット:

- 言葉にならないインサイトの発見: 対象者がアンケートやインタビューでは言語化できない、当たり前すぎて意識していない行動や習慣の中に、革新的な商品・サービスのヒントが隠されています。

- リアルな文脈の理解: 商品やサービスが、どのような生活文脈の中で、どのような意味を持って使われているのかを深く理解できます。

- 仮説を超えた発見: 調査者が「見たいもの」を見るのではなく、ありのままを観察するため、想定外の発見が生まれやすいです。

デメリット:

- 非常に高いコストと時間: 調査者が対象者の生活に密着するため、時間的・金銭的コストが非常に大きくなります。

- 分析の難易度が高い: 膨大な観察記録から本質的なインサイトを抽出するには、高度な分析スキルと深い洞察力が求められます。

適した調査:

- これまでにない全く新しいコンセプトの商品開発

- 顧客のライフスタイルそのものを変えるようなサービスの企画

- 特定の文化やコミュニティの深い理解

⑦ 文献調査(デスクリサーチ)

概要:

既に「もう一つの分類」で解説したデスクリサーチのことです。公的機関の統計、業界レポート、新聞、学術論文など、既存の公開情報を収集・分析する手法です。

メリット:

- 低コストかつ迅速に、市場のマクロなトレンドや基礎情報を把握できます。

デメリット:

- 情報が古かったり、自社の目的に完全に合致しなかったりする場合があります。

適した調査:

- あらゆる調査の初期段階における情報収集、仮説構築

- 市場規模、成長率、競合シェアなどのマクロ環境分析

⑧ ソーシャルメディア分析

概要:

X(旧Twitter)、Instagram、ブログ、口コミサイトといったソーシャルメディア上に投稿された、消費者の自発的な発言(UGC: User Generated Content)を収集・分析する手法です。ソーシャルリスニングとも呼ばれます。

メリット:

- 加工されていないリアルな本音: 企業側の介在がない、消費者の「生の声」を大量に収集できます。ポジティブな意見だけでなく、ネガティブな不満やクレームも含まれます。

- トレンドの早期発見: 新しい流行語や話題の兆しをいち早く捉えることができます。

- リアルタイム性の高さ: 新商品発売直後の反応や、キャンペーン実施中の評判などをリアルタイムで把握できます。

デメリット:

- 情報の偏り: 発言者は特定の属性(若年層など)に偏る傾向があり、必ずしも市場全体の意見を代表しているわけではありません。

- 文脈の誤読: 投稿の意図や文脈を正確に理解しないと、分析結果を誤る可能性があります。

適した調査:

- 自社や競合のブランド評判(レピュテーション)のモニタリング

- 新商品発売後の初期反応の把握

- 新たな顧客ニーズや利用シーンの探索

⑨ 訪問調査・街頭調査

概要:

訪問調査は調査員が対象者の自宅や職場を直接訪問してアンケートやインタビューを行う手法です。街頭調査は駅前や繁華街などで通行人に声をかけ、その場でアンケートに協力してもらう手法です。

メリット:

- 特定のエリアでの意見収集: 店舗の出店計画など、特定の地域に住む人や働く人の意見を集めたい場合に有効です。

- 現物を見せながらの質問: 街頭調査では、商品サンプルや広告ポスターなどを実際に見せながら質問できます。

- ネット非利用者へのアプローチ: 高齢者層など、ネットリサーチでは捉えにくい層の意見を収集できます。

デメリット:

- 回答者の偏り: 街頭調査では協力してくれる人が限られるため、回答者に偏りが生じやすいです。

- 調査員の負担が大きい: 調査員の移動や待機に時間がかかり、人件費も高くなります。

- 時間的制約: 長時間にわたる詳細な質問には向いていません。

適した調査:

- 特定エリアでの店舗認知度や利用意向調査

- イベント来場者への満足度調査

- 選挙の出口調査など、速報性が求められる調査

⑩ 電話調査

概要:

調査員が対象者に電話をかけ、口頭で質問を読み上げ、回答を聞き取る手法です。選挙の情勢調査などでよく用いられます。

メリット:

- 調査のスピード: 短期間で広範囲の対象者から回答を得ることができます。

- 高齢者層へのリーチ: 固定電話を持つことが多い高齢者層へのアプローチに有効です。

- BtoB調査: 企業の担当者など、特定の個人にアプローチしやすいという利点もあります。

デメリット:

- 回答拒否率の高さ: 昨今は知らない番号からの電話に出ない人が多く、調査への協力が得られにくくなっています。

- 質問の制約: 複雑な質問や、視覚的な情報(画像など)を提示することはできません。

- インタビュアーのスキル: 声だけで信頼関係を築き、スムーズに回答を引き出すスキルが求められます。

適した調査:

- 内閣支持率などの世論調査

- 企業の顧客満足度調査(既存顧客リストへの架電)

- ブランド認知度のトラッキング調査

⑪ 郵送調査

概要:

調査票を対象者の自宅などに郵送し、回答を記入後、返送してもらう手法です。伝統的な調査方法の一つです。

メリット:

- ネット非利用者層をカバー: インターネットを使わない層にも確実にアプローチできます。

- 回答者のペースで: 対象者は自分の好きな時間に、じっくり考えて回答することができます。

- エリアの網羅性: 住所さえ分かれば、全国どこにでも調査票を送ることができます。

デメリット:

- 低い回収率: 返送の手間から、回収率が低くなる傾向があります(通常10〜30%程度)。

- 時間とコスト: 印刷、発送、回収、データ入力など、多くの時間とコストがかかります。

- 無回答・誤記入: 質問の意図が伝わらずに無回答になったり、誤った記入をされたりする可能性があります。

適した調査:

- 公的機関や自治体が行う大規模な意識調査

- 特定の会員組織や住民を対象とした調査

- 高齢者層をメインターゲットとする調査

⑫ Webサイトのアクセス解析

概要:

Google Analyticsなどのツールを用いて、自社Webサイトを訪れたユーザーの行動データを分析する手法です。厳密には市場調査とは少し異なりますが、顧客理解を深めるための重要なデータソースとなります。

メリット:

- 客観的な行動データ: アンケートの「意識」ではなく、実際の「行動」に基づいた客観的なデータが得られます。

- 低コスト: 多くのアクセス解析ツールは無料で利用できます。

- 大量のデータ: 日々、膨大な量のユーザー行動データが自動的に蓄積されます。

デメリット:

- ユーザーの属性が不明: 訪問者がどのような人物(年齢、性別など)なのかは、データだけでは分かりません。

- 行動の理由が不明: なぜそのページで離脱したのか、なぜその商品をクリックしたのか、という「なぜ」の部分は分かりません。

- 分析スキルが必要: 膨大なデータから有益な示唆を得るには、ツールの知識とデータ分析のスキルが求められます。

適した調査:

- WebサイトのUI/UX改善点の特定

- 人気コンテンツや不人気ページの把握

- コンバージョン率(購入、問い合わせなど)向上のためのボトルネック分析

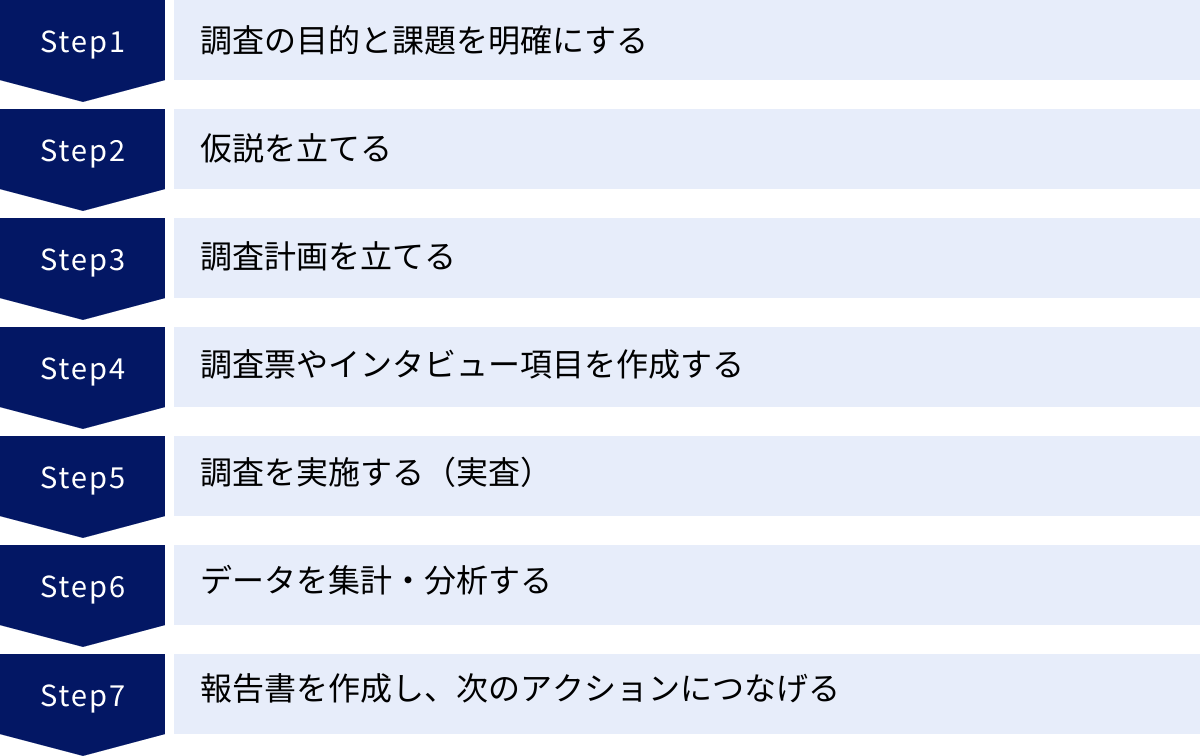

市場調査の具体的な進め方7ステップ

市場調査は、闇雲に始めても良い結果は得られません。成功のためには、目的設定から報告・活用まで、一連のプロセスを体系的に進めることが不可欠です。ここでは、市場調査を企画し、実行し、次のアクションにつなげるための具体的な7つのステップを、実務的な観点から詳しく解説します。

① 調査の目的と課題を明確にする

市場調査の成否の8割は、この最初のステップで決まると言っても過言ではありません。調査を始める前に、「そもそも、なぜ調査が必要なのか?」「この調査結果を、誰が、どのように使うのか?」を徹底的に突き詰める必要があります。

目的と課題の明確化が重要な理由:

もし目的が曖昧なまま調査を進めると、「とりあえずデータを集めたけれど、結局何が言いたいのか分からない」「報告書はできたが、次のアクションにつながらない」といった事態に陥りがちです。投じた時間とコストが無駄になるだけでなく、誤った意思決定を導くリスクさえあります。

具体的な進め方:

まずは、現在自社が抱えているビジネス上の「課題」を洗い出します。

- (課題の例)「新しく発売した健康食品の売上が、計画を大幅に下回っている」

次に、この課題を解決するために、調査によって「何を明らかにしたいのか」という「調査目的」を具体的に定義します。

- (悪い目的例)「新商品の売れない原因を探る」→漠然としている

- (良い目的例)「新商品のターゲット設定が適切だったかを検証し、今後のプロモーション戦略の方向性を定める」

さらに、調査結果を「誰が(利用部門)」「どのような意思決定に使うのか」までを明確にしておくと、調査のゴールがよりシャープになります。

- (利用部門)マーケティング部

- (意思決定)今後の広告キャンペーンのターゲットとメッセージを決定する。

この段階で、関係者(マーケティング担当者、商品開発者、経営層など)と十分に議論し、全員の目線を合わせておくことが極めて重要です。

② 仮説を立てる

目的が明確になったら、次にその目的を達成するための「仮説」を立てます。仮説とは、「現時点で考えられる、課題に対する仮の答え」のことです。市場調査は、この仮説が正しいかどうかを検証するプロセスと捉えることができます。

仮説を立てるメリット:

仮説を立てずに調査を行うと、聞くべきことが絞り込めず、質問項目が発散してしまいます。その結果、当たり障りのないデータしか得られず、深い分析ができません。仮説があることで、調査で検証すべきポイントが明確になり、調査票の設計や分析の軸が定まります。

仮説の立て方:

ステップ①で設定した課題と目的に基づき、「なぜそうなっているのか?」という原因や、「こうすれば解決できるのではないか?」という解決策について、考えられる答えを自由に挙げていきます。この段階では、既存のデータ(デスクリサーチの結果など)や、現場の担当者の経験知などを参考にします。

- (課題)「新健康食品の売上が計画未達」

- (仮説1)「当初ターゲットとしていた30代女性よりも、健康意識がより高い40〜50代女性の方が、商品への関心が高いのではないか?」

- (仮説2)「『美容効果』を訴求しているが、顧客は『疲労回復効果』の方をより期待しているのではないか?」

- (仮説3)「ドラッグストアでの販売をメインにしているが、主なターゲット層はオンラインでの購入を好むのではないか?」

このように複数の仮説を立てておくことで、調査で検証すべき項目が具体的に見えてきます。

③ 調査計画を立てる

目的と仮説が固まったら、それをどのように検証していくのか、具体的な調査の設計図である「調査計画書(リサーチデザイン)」を作成します。調査計画には、主に以下の要素が含まれます。

調査手法の選定

立てた仮説を検証するのに最も適した調査手法を選びます。

例えば、前述の仮説を検証する場合、

- 仮説1(ターゲットのズレ) → 年代別の購入意向を比較する必要があるため、幅広い年代から回答を集められる定量調査(ネットリサーチ)が適している。

- 仮説2(訴求のズレ) → 顧客が本当に求めている価値(ベネフィット)を深く探る必要があるため、定性調査(グループインタビュー)で本音を聞き出すのが有効かもしれない。その後、ネットリサーチで量の裏付けを取るという組み合わせも考えられる。

このように、何を明らかにしたいかによって、定量調査と定性調査、あるいはその他の手法を適切に選択・組み合わせます。

調査対象者の設定

「誰に」話を聞くのかを具体的に定義します。これを「サンプリング」と呼びます。

性別、年齢、居住地といったデモグラフィック属性に加え、商品の認知・利用経験、ライフスタイルといった条件(スクリーニング条件)を細かく設定します。

- (例)「全国の20〜50代の女性」「過去1年以内に健康食品を購入したことがある人」「週に3回以上SNSを利用する人」など。

また、何人のデータを集めるか(サンプルサイズ)も決定します。定量調査では、統計的な信頼性を担保するために、一般的に400サンプル以上、詳細な分析を行う場合は1,000サンプル以上が目安とされます。

スケジュールと予算の決定

調査全体にかかる時間と費用を見積もります。

スケジュールは、調査計画の策定から、調査票作成、実査、集計・分析、報告書作成までの各工程にかかる日数を洗い出し、全体のタイムラインを引きます。

予算は、調査会社に依頼する場合はその委託費用、自社で実施する場合は人件費や謝礼、ツール利用料などを積み上げて算出します。予算とスケジュールの制約から、実施可能な調査手法やサンプルサイズを再検討する必要が出てくることもあります。

④ 調査票やインタビュー項目を作成する

調査計画に基づき、実際に使用する質問ツールを作成します。定量調査の場合は「調査票」、定性調査の場合は「インタビューフロー(ガイド)」と呼ばれます。

この工程での最重要ポイントは、ステップ②で立てた仮説を一つひとつ検証できるような質問を漏れなく盛り込むことです。

例えば、「顧客は『疲労回復効果』を期待しているのではないか?」という仮説を検証するためには、以下のような質問が考えられます。

- 「この商品に最も期待する効果は何ですか?(複数選択可)」

- 美容効果

- 疲労回復効果

- 免疫力向上

- その他

また、回答者にバイアスを与えないような質問の作り方も非常に重要です。「成功させるためのポイント」で後述しますが、誘導的な聞き方や、専門的すぎて分かりにくい言葉は避け、誰が読んでも同じ意味に解釈できる、中立的で平易な言葉で質問を作成することを心がけます。

⑤ 調査を実施する(実査)

作成した調査票やインタビューフローを用いて、実際にデータを収集する工程です。これを「実査(じっさ)」または「フィールドワーク」と呼びます。

- ネットリサーチの場合: 調査会社のシステムを通じて、条件に合致するモニターにアンケートを配信します。回答の進捗状況をリアルタイムで確認し、目標サンプル数に達するまで管理します。

- インタビュー調査の場合: 対象者を会場に集めたり、オンラインで接続したりして、モデレーターやインタビュアーがインタビューフローに沿って対話を進めます。発言は録音・録画し、後で分析できるようにします。

- 会場調査の場合: 運営スタッフが会場の設営や対象者の誘導を行い、スムーズに調査が進行するよう管理します。

実査の期間中は、予期せぬトラブル(システムエラー、対象者の急なキャンセルなど)が発生することもあるため、迅速に対応できる体制を整えておくことが重要です。

⑥ データを集計・分析する

実査で収集した生のデータを、意思決定に役立つ「情報」へと加工する、調査の中核となる工程です。

定量データの場合:

- データクリーニング: 不誠実な回答(矛盾した回答、極端な回答など)や、条件に合わない回答者のデータを取り除き、分析の精度を高めます。

- 単純集計(GT集計): 各質問の回答が、全体でどれくらいの割合だったのかを算出します。「はい 40%、いいえ 60%」のように、全体の傾向を把握します。

- クロス集計: 2つ以上の質問項目を掛け合わせて、属性ごとの違いを分析します。例えば、「年代」×「購入意向」でクロス集計を行うと、「30代では購入意向が高いが、40代では低い」といった、単純集計だけでは見えなかった関係性が明らかになります。このクロス集計こそが、仮説検証の要となります。

定性データの場合:

- 発言録の作成: インタビューの録音データをテキスト化します。

- データの精読: 発言録を何度も読み込み、注目すべき発言や、キーワードを拾い出していきます。

- グルーピング・構造化: 拾い出したキーワードや発言を、意味の近いもの同士でグループ化し、それらの関係性を図示するなどして、全体像を構造的に理解します。このプロセスを通じて、顧客の深層心理やインサイトを導き出します。

⑦ 報告書を作成し、次のアクションにつなげる

分析結果を整理し、調査の結論をまとめた「報告書」を作成します。報告書の目的は、単にデータの羅列をすることではなく、調査結果から何が言えるのか(インプリケーション)、そして次に何をすべきか(提言・アクションプラン)を明確に示すことです。

効果的な報告書の構成:

- エグゼクティブサマリー: 報告書の冒頭で、調査の背景・目的、結論、提言を1〜2ページで簡潔に要約します。忙しい経営層などは、この部分だけを読むことも多いため、最も重要なパートです。

- 調査概要: 調査目的、対象者、期間、手法など、調査の設計を記載します。

- 分析結果: 各集計・分析結果を、グラフや図を多用して視覚的に分かりやすく示します。単にグラフを貼るだけでなく、そのグラフから何が読み取れるのか、という「示唆(インサイト)」を必ず添えます。

- 結論と提言: 全ての分析結果を統合し、当初の課題に対する答え(結論)を導き出します。そして、その結論に基づき、「ターゲットを40代女性に再設定し、疲労回復効果を訴求する広告を展開すべき」といった、具体的で実行可能な次のアクションプランを提言します。

この報告書を基に関係者で議論を行い、意思決定を下し、次の施策を実行に移す。ここまでが市場調査の一連のプロセスです。そして、施策実行後には、その効果を測定するために、再び市場調査を行うというPDCAサイクルを回していくことが、継続的なビジネスの成長につながります。

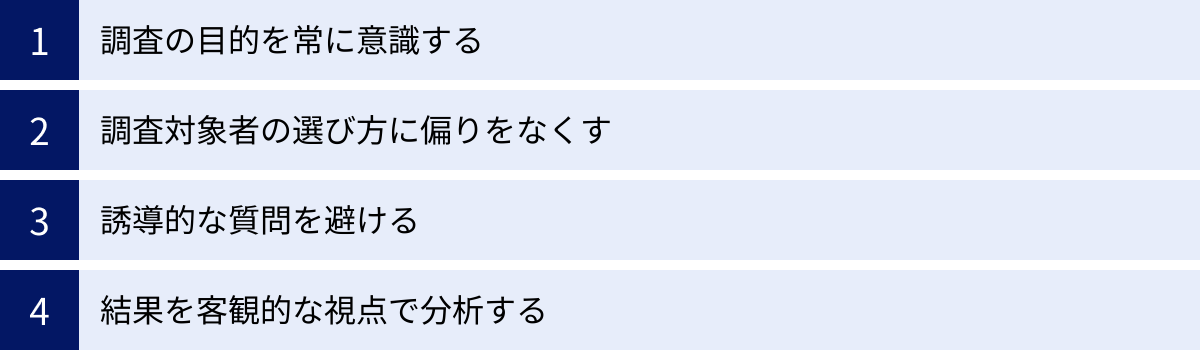

市場調査を成功させるための4つのポイント

市場調査は、手順通りに進めれば必ず成功するというものではありません。調査の各プロセスには、結果の質を大きく左右する「落とし穴」が存在します。ここでは、信頼性が高く、ビジネスに本当に役立つ結果を得るために、特に注意すべき4つのポイントを解説します。

① 調査の目的を常に意識する

これは進め方のステップでも強調しましたが、成功の根幹をなす最も重要なポイントです。調査プロジェクトの全期間を通じて、関係者全員が「何のためにこの調査をやっているのか」という原点に立ち返り続ける必要があります。

なぜ目的意識が重要か?

調査プロジェクトは、計画から報告まで数週間から数ヶ月に及ぶこともあり、プロセスが進むにつれて、当初の目的が忘れられがちになります。

- 調査票作成時: 「これも聞いておきたい」「あれも気になる」と、目的とは直接関係のない質問がどんどん追加され、調査票が長大化・複雑化してしまう。結果、回答者の負担が増え、回答の質が低下します。

- 分析・報告時: 大量のデータの中から、面白い発見や意外な結果にばかり目が行き、本来検証すべきだった目的や仮説から論点がずれてしまう。

対策:

- 調査計画書に明記した「調査目的」と「意思決定事項」を、プロジェクトメンバーがいつでも参照できるように、目に見える場所に掲示しておく。

- 調査票の質問項目を一つひとつチェックし、「この質問は、調査目的の達成にどう貢献するのか?」と自問自答する。

- 分析結果をまとめる際には、まず「調査目的と仮説に対する答えはどうだったか」という結論から構成を考える。

常に目的に立ち返ることで、調査の軸がブレなくなり、最終的に意思決定に直結するシャープなアウトプットを生み出すことができます。

② 調査対象者の選び方に偏りをなくす

調査結果の信頼性は、「誰に聞いたか」で決まります。調査対象者(サンプル)が、知りたいと思っている市場全体(母集団)の姿を正しく反映していなければ、その調査結果は偏ったものになり、誤った結論を導き出してしまいます。 これを「サンプリングバイアス」と呼びます。

よくある偏りの例:

- 自社に好意的な人への偏り: 自社のファンクラブ会員や、メルマガ読者だけでアンケートを行うと、当然ながら自社に好意的な結果が出やすくなります。世間一般の評価とは大きく乖離する可能性があります。

- 特定の属性への偏り: ネットリサーチは若年層や都市部在住者が多くなりがち、電話調査は高齢者層が多くなりがち、といったように、調査手法によって回答者の属性に偏りが生じることがあります。

- 協力的な人への偏り: 街頭調査や謝礼の低い調査では、時間に余裕があり、協力的な性格の人が回答者になりやすい傾向があります。

対策:

- 母集団の定義: まず、調査結果を適用したい範囲、つまり「母集団」を明確に定義します(例:「日本の20代〜60代の男女」)。

- ランダムサンプリング(無作為抽出): 理想は、母集団の中から完全にランダム(無作為)に対象者を抽出することです。国が行う統計調査などはこの方法に近いですが、民間企業の調査で実現するのは困難です。

- 割付(クォータサンプリング): ネットリサーチなどで一般的に用いられるのがこの方法です。国勢調査などの信頼できる統計データに基づき、母集団の「性別・年代構成比」と同じ比率になるように、回答者の数を割り当てて(割り付けて)サンプルを収集します。例えば、母集団の20代男性が10%なら、サンプル全体の中でも20代男性が10%になるように調整します。これにより、サンプルの構成を意図的に母集団の構成に近づけ、偏りを是正します。

- スクリーニングの工夫: 商品の利用経験などで対象者を絞り込む(スクリーニングする)際も、その条件が厳しすぎると、非常に特殊な人しか集まらなくなるため注意が必要です。

調査対象者の選び方は、調査の「外的妥当性(調査結果を一般化できるか)」を担保する上で極めて重要です。

③ 誘導的な質問を避ける

質問の聞き方ひとつで、回答は大きく変わってしまいます。調査者の意図や期待が質問文ににじみ出てしまい、回答を特定の方向に導いてしまうような質問を「誘導尋問」と呼びます。 これを避けることは、調査の「内的妥当性(調査が本当に測りたいものを測れているか)」を確保するために不可欠です。

誘導的な質問の例:

- (悪い例) 「環境に優しく、サステナブルな社会の実現に貢献する、当社の新製品Aに関心がありますか?」

- → 「環境に優しい」「サステナブル」といったポジティブな言葉で装飾されており、「関心がない」と答えにくい雰囲気を作ってしまっています。

- (改善案) 「新製品Aについて、あなたはどの程度関心がありますか。(単一回答)」

- (悪い例) 「最近の急激な物価上昇は家計を圧迫していると思いますが、節約のために購入を控えるようになったものはありますか?」

- → 「家計を圧迫していると思いますが」という前提に同意を求めており、その後の回答に影響を与えます。

- (改善案) 2つの質問に分ける。「Q1. 最近の物価上昇は、あなたの家計に影響を与えていますか。」「Q2. (影響があると答えた人に)節約のために購入を控えるようになったものはありますか。」

その他の注意すべき質問形式:

- ダブルバーレル質問: 1つの質問文の中に、2つの論点が含まれている質問。「この商品のデザインと価格に満足していますか?」→ デザインには満足だが価格には不満、という人が答えられません。「デザイン」「価格」は別々の質問に分ける必要があります。

- 専門用語・業界用語の使用: 「このSaaSのUI/UXについてどう思いますか?」→ UI/UXという言葉を知らない人には答えられません。誰にでも分かる平易な言葉で質問を作成します。

質問票が完成したら、必ず第三者にレビューしてもらい、少しでも分かりにくい点や誘導的と取れる表現がないかを客観的にチェックしてもらうことが重要です。

④ 結果を客観的な視点で分析する

データ収集が無事に終わっても、最後の分析工程で大きな落とし穴が待っています。それは、結果を自分に都合よく解釈してしまう「確証バイアス」です。人間は誰しも、自分が立てた仮説や信じたい結論を支持する情報ばかりに目が行き、それに反する情報を無視したり、軽視したりする傾向があります。

確証バイアスの例:

「若者に受けるはずだ」という強い思い込みで商品の企画を進めてきた担当者が、調査結果を分析する際に、

- わずかでも若者の支持を示すデータがあれば、それを過大に評価する。

- 中高年層からの高い支持を示す、より明白なデータがあっても、「これは例外だろう」と軽視してしまう。

- 結果として、「仮説通り、若者に支持されている」という誤った結論を導き出してしまう。

対策:

- 仮説を疑う姿勢: 分析を始める前に、一度「自分の立てた仮説は間違っているかもしれない」という前提に立ってみる。仮説を「証明」するためではなく、「検証」するためにデータと向き合う姿勢が重要です。

- 不都合なデータと向き合う: 自分の仮説や期待と異なる、不都合な結果が出た時こそ、そこに最も重要なインサイトが隠されている可能性があります。 「なぜこのような結果になったのか?」を先入観なく深く考察することが、新たな発見につながります。

- 複数人での分析: 一人で分析作業を行うと、どうしても主観に陥りがちです。異なる視点を持つ複数のメンバーで分析結果をレビューし、解釈について議論することで、より客観的で多角的な考察が可能になります。

- データの可視化: データを様々な角度からグラフ化し、視覚的に捉えることも、思い込みから脱却する助けになります。クロス集計の軸を変えてみたり、異なる属性でデータを切り分けてみたりすることで、新たなパターンが見えてくることがあります。

市場調査の最終的な価値は、ビジネスの意思決定に貢献できるかどうかにかかっています。そのためには、調査プロセス全体を通じて、これらのバイアスを意識的に排除し、どこまでも客観的で誠実な姿勢を貫くことが求められます。

【手法別】市場調査の費用相場

市場調査を実施する上で、最も気になる要素の一つが「費用」です。調査費用は、選択する手法、調査の規模(サンプル数)、対象者の条件、調査内容の複雑さなど、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、代表的な調査手法について、一般的な費用相場と、価格が変動する要因を解説します。

※ここに記載する費用はあくまで一般的な目安です。実際の料金は調査会社や調査内容によって異なりますので、必ず複数の会社から見積もりを取得して比較検討してください。

| 調査手法 | 費用相場(目安) | 費用の主な内訳・変動要因 |

|---|---|---|

| ネットリサーチ | 10万円~100万円 | ・設問数、サンプル数、対象者の出現率 ・調査票作成、集計・分析の有無 |

| グループインタビュー | 50万円~100万円(1グループあたり) | ・対象者リクルート費、謝礼 ・モデレーター費、会場費、発言録作成費 |

| デプスインタビュー | 80万円~150万円(対象者5名程度) | ・対象者リクルート費、謝礼 ・インタビュアー費、会場費、発言録作成費 |

| 会場調査(CLT) | 100万円~500万円 | ・対象者リクルート費、謝礼 ・会場費、機材費、運営スタッフ人件費 |

ネットリサーチ(アンケート調査)の費用

ネットリサーチは、他の手法と比較して最もコストを抑えやすい調査手法です。費用は主に「設問数」と「サンプル数」、そして「対象者の出現率」によって決まります。

- 基本料金の構成: 多くの調査会社では「基本料金+(設問単価 × 設問数)× サンプル数」といった料金体系になっています。設問数が多く、サンプル数が多いほど、費用は高くなります。

- 出現率(スクリーニング条件): 費用に大きく影響するのが、調査対象者の出現率です。例えば「20代男性」のような一般的な条件であれば対象者はすぐに見つかりますが、「過去1ヶ月以内に特定の競合製品Aを購入した、年収1,000万円以上の男性」のような非常にニッチな条件になると、該当者を見つけるのが難しくなる(出現率が低い)ため、リクルート単価が跳ね上がり、費用は高騰します。

- オプション料金: 調査票の作成や、単純集計・クロス集計、分析レポートの作成などを調査会社に依頼する場合は、別途オプション料金が発生します。アンケート画面の作成とデータ収集(実査)だけを依頼する「セルフ型」のサービスを利用すれば、コストをさらに抑えることも可能です。

費用感の例:

- 簡易的な調査: 10問程度、400サンプル、一般的な対象者 → 10万円~30万円

- 標準的な調査: 30問程度、1,000サンプル、やや絞った対象者 → 50万円~80万円

- 大規模・複雑な調査: 50問以上、3,000サンプル、出現率の低い対象者 → 100万円以上

グループインタビューの費用

グループインタビューは、複数の関係者(対象者、モデレーター、運営スタッフ)が関わるため、ネットリサーチよりも高額になります。費用は主に、1グループ(対象者5〜6名)あたりの単価で計算されます。

- リクルート費と謝礼: 費用の中で大きな割合を占めるのが、対象者を集めるためのリクルート費と、参加者に支払う謝礼です。対象者の条件が厳しく、リクルートが難しいほど高くなります。一般消費者であれば1人あたり8,000円〜15,000円、医師や経営者などの専門家であれば数万円〜十数万円の謝礼が必要になることもあります。

- モデレーター費: 調査の成否を握る司会者(モデレーター)への費用です。経験豊富なモデレーターほど高額になります。

- 会場費: ミラールーム(別室からマジックミラー越しにインタビューを観察できる部屋)を備えた専用のインタビュールームを借りる費用がかかります。

- その他: 発言をテキスト化する「発言録作成費」や、分析・レポート作成費などが別途必要です。

費用感の例:

- 1グループ実施: 対象者6名、一般消費者 → 50万円~100万円

- 2グループ実施: 異なるセグメントで2グループ実施する場合、費用は単純に2倍近くなります。

デプスインタビューの費用

デプスインタビューは1対1で行うため、1人あたりの単価はグループインタビューよりも高くなる傾向があります。

- 費用の構造: 基本的な内訳はグループインタビューと似ていますが、対象者1名ごとにインタビュアーが1〜2時間拘束されるため、人件費の比率が高くなります。

- リクルート費と謝礼: グループインタビューと同様に、対象者の条件や専門性によって大きく変動します。

- インタビュアー費: 高度な傾聴力と質問力が求められるため、専門のインタビュアーへの費用がかかります。

- 総額の比較: 1人あたりの単価は高いですが、調査対象者の総数が少ない(例:5名程度)ため、グループインタビュー2グループ(計12名)と比較すると、総額では同等かそれ以下になる場合もあります。

費用感の例:

- 5名に実施: 対象者5名、一般消費者 → 80万円~150万円

- 専門家へのインタビュー: 対象者の謝礼が高額になるため、200万円を超えることも珍しくありません。

会場調査(CLT)の費用

会場調査は、専用の会場や多くの運営スタッフを必要とするため、大規模になりやすく、費用も高額になる傾向があります。

- 変動要因: 費用は、対象者の人数、調査時間、会場の規模、提示する物品の種類や数によって大きく変わります。

- 会場費: 調査内容に適した会場(キッチン付き、多人数収容可能など)をレンタルする費用がかかります。都心部の一等地では高額になります。

- 人件費: 対象者のリクルート費や謝礼に加え、当日の受付、誘導、質問の補佐などを行う多数の運営スタッフの人件費が必要になります。

- その他: 調査で使用する機材(PC、調理器具など)のレンタル費や、試作品の輸送費なども考慮する必要があります。

費用感の例:

- 小規模な調査: 50名程度、半日 → 100万円~200万円

- 大規模な調査: 200名以上、複数日程 → 300万円~500万円以上

これらの費用相場は、あくまで調査の企画から分析・報告までを一体で調査会社に依頼した場合の目安です。どこまでの工程を自社で行い、どこからを外部に委託するかによって、総費用は大きく変わります。 予算が限られている場合は、調査会社に相談し、予算内で最大限の効果が得られる調査プランを提案してもらうと良いでしょう。

自社で実施?調査会社に依頼?それぞれのメリット・デメリット

市場調査を行うと決めたとき、次に直面するのが「自社のリソースで実施する(インハウス)」か、「専門の調査会社に外部委託する(アウトソース)」かという選択です。どちらの方法にも一長一短があり、企業の規模、予算、調査の目的、社内のスキルなどによって最適な選択は異なります。両者のメリット・デメリットを比較し、自社にとってどちらが適しているかを考えてみましょう。

調査会社に依頼する場合

専門的な知識と豊富なリソースを持つプロフェッショナルに調査全体、あるいは一部を委託する方法です。

メリット:高品質・客観性・時間短縮

- 高品質な調査の実現: 調査会社は、調査設計、サンプリング、調査票作成、実査、分析といった各工程における専門的なノウハウと経験を持っています。最新の調査手法や分析技術にも精通しており、自社で行うよりもはるかに質の高い、信頼性のあるデータを取得できます。

- 客観性の担保: 第三者の視点から調査・分析を行うため、社内の思い込みや都合の良い解釈といった主観的なバイアスが入り込むのを防ぎます。 特に、自社製品やブランドイメージに関する評価など、客観性が求められる調査において大きなメリットとなります。

- 時間とリソースの節約: 調査には多くの煩雑な作業(対象者リクルート、実査管理、データ入力など)が伴います。これらを全て外部に委託することで、自社の担当者は本来注力すべきコア業務(調査結果の解釈や戦略立案など)に集中できます。 結果的に、トータルの時間的コストを削減できる場合も少なくありません。

- 豊富な調査パネルの活用: 大手の調査会社は、数百万〜一千万人規模の多様な属性を持つ調査モニター(パネル)を保有しています。これにより、ニッチなターゲット層や特定の条件を持つ対象者にも、迅速かつ効率的にアプローチすることが可能です。

デメリット:コスト・コミュニケーションの手間

- コストがかかる: 当然ながら、専門家への委託費用が発生します。特に、複雑な調査や大規模な調査になるほど、費用は数百万円単位になることもあり、最大のデメリットと言えます。限られた予算の中では、実施できる調査が制限される可能性があります。

- コミュニケーションコストの発生: 自社の課題や調査目的を調査会社に正確に伝え、共有するためのコミュニケーションが不可欠です。オリエンテーション、打ち合わせ、中間報告など、意図を正確にすり合わせるための時間と手間がかかります。 このコミュニケーションが不足すると、期待したアウトプットと異なる結果が出てくるリスクがあります。

- スピード感の欠如(場合による): 調査会社の標準的なプロセスに沿って進めるため、簡単な調査であっても一定の期間が必要になります。「明日までに簡単なアンケートを取りたい」といった、急なニーズには対応しにくい場合があります。

自社で実施する場合

アンケートツールの活用や、社内リソースを使って、調査の全工程を自社で完結させる方法です。

メリット:低コスト・スピード・社内ノウハウ蓄積

- 低コストでの実施: 最大のメリットは、コストを大幅に抑えられる点です。 Googleフォームのような無料ツールを使えば、費用をかけずに調査を実施することも可能です。有料のアンケートツールを利用する場合でも、調査会社に依頼するよりはるかに安価に済みます。

- 圧倒的なスピード感: 社内の判断だけで進められるため、外部との調整が必要なく、圧倒的なスピードで調査を開始・実施できます。「ちょっとした疑問を、すぐに顧客に聞いてみたい」といった、機動的な調査が可能になります。

- 社内へのノウハウ蓄積: 調査の企画から分析までを一貫して自社で経験することで、社員に市場調査のスキルや知識が蓄積されます。 長期的に見れば、これは企業の大きな資産となり、データに基づいた意思決定を行う文化の醸成にもつながります。

- 柔軟なカスタマイズ: 調査の途中での微修正や、追加の分析など、社内の状況に合わせて柔軟に対応しやすいという利点もあります。

デメリット:品質のばらつき・主観の混入・リソース確保

- 調査品質のばらつき: 調査設計や調査票作成のスキルが不足していると、バイアスのかかった質の低いデータしか集められないリスクがあります。集計・分析においても、専門知識がないとデータから適切なインサイトを引き出すことができず、宝の持ち腐れになってしまう可能性があります。

- 主観の混入リスク: 調査会社に依頼するメリットの裏返しで、社内の担当者が調査を行うと、どうしても自社に都合の良い仮説を立てたり、結果を解釈したりしがちです。 客観的な視点を保つのが難しく、誤った結論に至る危険性があります。

- 担当者のリソース確保: 調査には想定以上の手間と時間がかかります。通常業務と兼任で調査担当者になった場合、業務負荷が過大になり、どちらの業務も中途半端になってしまう恐れがあります。調査に専念できるリソースを確保することが前提となります。

- 調査対象者の確保が困難: 自社の顧客リストなどがない場合、調査に協力してくれる人を集めること自体が大きなハードルになります。集められたとしても、回答者に偏りが生じやすいという問題があります。

【結論】どちらを選ぶべきか?

- 調査会社への依頼がおすすめなケース:

- 経営戦略に関わる重要な意思決定のための調査

- 客観性が厳しく求められる調査(ブランドイメージ、顧客満足度など)

- 社内に調査ノウハウやリソースが全くない場合

- 特定の条件を持つ大規模なサンプルが必要な場合

- 自社での実施がおすすめなケース:

- 予算が非常に限られている場合

- 簡単な質問で、迅速に顧客の意向を確認したい場合

- 既存顧客やメルマガ会員など、アプローチできる対象者リストを持っている場合

- 将来的なノウハウ蓄積を目的としている場合

近年では、調査の一部(例えば、実査だけ)を調査会社に依頼し、企画や分析は自社で行うといったハイブリッドな方法も増えています。自社の状況に合わせて、最適な方法を検討しましょう。

頼れる市場調査会社の選び方3つのポイント

市場調査を外部の専門会社に依頼すると決めた場合、次に重要になるのが「どの会社を選ぶか」です。国内には数多くの調査会社が存在し、それぞれに強みや特徴があります。自社の課題解決に最適なパートナーを見つけるために、以下の3つのポイントを必ずチェックしましょう。

① 自社の課題や業界に詳しいか

市場調査は、ただデータを集めるだけの作業ではありません。その業界特有の商習慣や顧客心理、専門用語などを理解していなければ、的確な調査設計や深いインサイトの抽出は不可能です。

チェックすべきポイント:

- 業界への専門性: 調査会社のWebサイトで、自社が属する業界(例:IT・通信、製造業、金融、医療、消費財など)に関する専門チームや専門ページがあるかを確認します。業界ごとの調査課題やソリューションが具体的に示されていれば、その業界への理解が深いと考えられます。

- 課題解決への提案力: 最初の打ち合わせ(オリエンテーション)の際に、こちらの課題を伝えただけで終わるのではなく、「その課題であれば、こういう論点が考えられますね」「こういう調査手法の組み合わせはいかがでしょうか」といった、課題の本質を捉えた上での具体的な提案をしてくれるかを見極めましょう。経験豊富な営業担当者やリサーチャーは、課題解決に向けた議論をリードしてくれます。

- 担当者との相性: 最終的にプロジェクトを動かすのは「人」です。営業担当者やリサーチャーが、自社のビジネスに興味を持ち、真摯に課題を理解しようとしてくれるか、コミュニケーションはスムーズか、といった相性も重要な判断基準になります。

単に「調査ができます」という会社ではなく、「あなたの業界の、その課題を解決するために、私たちはこう貢献できます」と語れる会社を選ぶことが重要です。

② 調査実績が豊富か

過去にどのような調査を手がけてきたかは、その会社の経験値と実力を測る上で最も分かりやすい指標です。

チェックすべきポイント:

- 類似調査の実績: 自社が検討している調査(例:新商品コンセプト調査、顧客満足度調査など)と類似したテーマの調査実績が豊富にあるかを確認します。Webサイトに掲載されている「事例」や「実績紹介」のページは必ずチェックしましょう。(※ただし、守秘義務があるため具体的な企業名は伏せられていることが多いです)

- 調査手法の実績: 自社が実施したい調査手法(例:デプスインタビュー、行動観察調査など)における実績も重要です。特に、モデレーターやインタビュアーのスキルが問われる定性調査や、大規模なオペレーションが必要な会場調査などは、経験の差が品質に直結します。

- 取引実績のある企業: どのような規模や業種の企業と取引があるかも参考になります。大手企業との取引実績が多ければ、それだけ高い品質基準やセキュリティ要件をクリアしている証左と見なせます。

Webサイトだけで判断できない場合は、直接問い合わせて「弊社の〇〇という課題に類似した調査実績はありますか?」と尋ねてみるのが確実です。 守秘義務の範囲内で、過去の実績について教えてくれるはずです。

③ 見積もりの内容が適切か

複数の会社から見積もりを取得し、その内容を比較検討することは、適正な価格で依頼するための基本です。ただし、単に合計金額の安さだけで選ぶのは危険です。

チェックすべきポイント:

- 見積もりの明細が明確か: 「調査一式 〇〇円」といった大雑把な見積もりではなく、「調査設計費」「実査費(リクルート費、謝礼含む)」「集計・分析費」「報告書作成費」など、項目ごとに費用が明記されているかを確認します。明細が詳細であるほど、誠実で透明性の高い会社である可能性が高いです。

- 費用とアウトプットのバランス: なぜその金額になるのか、その金額でどのようなアウトプット(報告書の形式、納品物の内容など)が得られるのかが、明確に説明されているかを確認します。極端に安い見積もりは、どこかの工程(例えば、分析や報告の質)が簡略化されている可能性があります。

- 追加料金の有無: 調査の途中で仕様変更があった場合などに、どのような条件で追加料金が発生するのかが、事前に明示されているかも確認しておきましょう。後々のトラブルを防ぐために重要です。

- 複数社比較(相見積もり): 最低でも2〜3社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。 各社の提案内容と見積もりを比較することで、自社の調査における費用相場を把握でき、価格交渉の材料にもなります。

安かろう悪かろうでは、調査を行う意味がありません。提示された金額の背景にあるサービス内容や品質をしっかりと見極め、コストパフォーマンスが最も高い、信頼できるパートナーを選びましょう。

おすすめの市場調査会社3選

ここでは、国内で豊富な実績と高い知名度を誇る、代表的な市場調査会社を3社紹介します。各社の特徴や強みを理解し、自社のニーズに合った会社を選ぶ際の参考にしてください。

※掲載されている情報は、各社の公式サイトを参照して作成しています。(2024年時点)

① 株式会社マクロミル

特徴:

株式会社マクロミルは、国内最大級の1,300万人を超える自社パネル(2023年6月時点)を強みとする、ネットリサーチのリーディングカンパニーです。オンラインでの定量調査において、圧倒的な実績と信頼性を誇ります。

強み・提供サービス:

- 大規模・スピーディなネットリサーチ: 巨大なパネル基盤を活かし、大規模なサンプル数の調査や、出現率の低いニッチなターゲットを対象とした調査を迅速に実施できます。

- 多様なソリューション: 単純なアンケート調査だけでなく、新商品開発の各プロセス(アイデア発想、コンセプト評価、パッケージ評価など)に特化したソリューションや、広告効果測定、ブランドリフト調査など、マーケティング課題に応じた多様なサービスを提供しています。

- セルフ型アンケートツール「Questant」: 低価格・スピーディに自社でアンケートを実施したいというニーズに応えるため、セルフ型ツールの「Questant」も提供しており、企業の様々なニーズに対応可能です。

- グローバルリサーチ: 世界各国の提携パネルを活用し、海外市場調査にも対応しています。

こんな企業におすすめ:

- 迅速に大規模なネットリサーチを実施したい企業

- 新商品開発やプロモーション効果測定など、明確な課題に対するオンライン調査を検討している企業

- まずは低コストで市場調査を始めてみたい企業(Questant利用)

参照:株式会社マクロミル 公式サイト

② 株式会社インテージ

特徴:

株式会社インテージは、1960年創業の歴史を持つ、国内最大手のマーケティングリサーチ会社です。長年の経験に裏打ちされた高い品質と、幅広い調査手法、そして深い分析力・提案力に定評があります。

強み・提供サービス:

- 幅広い調査対応力: ネットリサーチはもちろん、インタビュー調査、会場調査、海外調査など、あらゆる調査手法に対応できる総合力が強みです。オフラインでの調査ノウハウも豊富です。

- 独自のパネルデータ(SCI®/SRI+®): インテージの最大の特徴とも言えるのが、SCI®(全国消費者パネル調査)とSRI+®(全国小売店パネル調査)という独自のパネルデータです。SCI®では、全国約5万人の消費者の購買履歴データを継続的に収集しており、「誰が、いつ、どこで、何を、いくらで買ったか」というリアルな購買行動を把握できます。これにより、市場シェアやトレンド分析の精度が非常に高いです。

- 高い分析力とインサイト提供: 収集したデータを高度な統計手法で分析し、ビジネス課題の解決につながる深いインサイト(洞察)を導き出す能力に長けています。単なるデータ提供に留まらない、コンサルティングに近いサービスが期待できます。

こんな企業におすすめ:

- 消費財メーカーなど、リアルな購買データに基づいた精度の高い市場分析を行いたい企業

- 複雑な課題に対して、データ分析から戦略提言までをワンストップで依頼したい企業

- 品質と信頼性を最も重視する企業

参照:株式会社インテージ 公式サイト

③ 株式会社ネオマーケティング

特徴:

株式会社ネオマーケティングは、リサーチ事業を軸としながらも、その結果を基にしたマーケティング戦略の立案や実行支援までを一気通貫で手掛けていることが大きな特徴です。調査で終わらせず、具体的な成果につなげることを重視しています。

強み・提供サービス:

- リサーチ&マーケティング: 市場調査によって顧客インサイトを発見し、それを基にWebマーケティング、PR、カスタマーサクセス支援といった具体的なマーケティング施策の実行までをワンストップで提供します。

- 多様なリサーチ手法: 定量・定性の両面で幅広い調査メニューを用意しています。特に、Webとリアルを融合させた調査や、最先端のニューロサイエンス(脳科学)を活用した調査など、ユニークなアプローチも行っています。

- BtoBリサーチの実績: 消費者向け(BtoC)だけでなく、企業向け(BtoB)の調査にも豊富な実績を持っています。決裁者や専門家へのアプローチを得意としています。

- 情報発信力: 自社メディア「アイリサーチ」などを通じて、自主調査の結果を積極的に世の中に発信しており、トレンドを捉える力にも定評があります。

こんな企業におすすめ:

- 調査結果を具体的な販売促進やPR活動に直接活かしたい企業

- マーケティング部門のリソースが不足しており、調査から施策実行までをまとめて依頼したい企業

- BtoB市場における調査を検討している企業

参照:株式会社ネオマーケティング 公式サイト

【自分でやるなら】無料で使える市場調査ツール3選

調査会社に依頼するほどの予算や規模ではないけれど、手軽に顧客の意見を聞いてみたい。そんな時に役立つのが、無料で始められるアンケートツールです。ここでは、自社で市場調査を実施する際に便利な、代表的な無料ツールを3つ紹介します。

※無料プランには機能や回答数に制限がある場合があります。本格的に利用する際は有料プランへのアップグレードも検討しましょう。

① Googleフォーム

特徴:

Googleが提供する、完全無料で利用できるアンケート作成ツールです。Googleアカウントさえあれば、誰でもすぐに使い始めることができます。

メリット:

- 完全無料: 設問数や回答数の制限なく、全ての機能を無料で利用できます。コストを一切かけずに調査を始められるのが最大の魅力です。

- 操作が簡単: 直感的なインターフェースで、専門知識がなくても簡単にアンケートを作成できます。

- Googleスプレッドシートとの強力な連携: 回答結果はリアルタイムで自動的にGoogleスプレッドシートに集計されます。 これにより、データの集計やグラフ化、分析が非常にスムーズに行えます。

- 豊富な質問形式: 多肢選択、チェックボックス、記述式、評価スケールなど、基本的な質問形式は一通り揃っています。

デメリット:

- デザインのカスタマイズ性は限定的。

- 高度なアンケートロジック(回答によって次の質問を変えるなど)の設定は少し複雑。

- 回答者は自分で集める必要がある(アンケートパネルはない)。

こんな用途におすすめ:

- 既存顧客やメルマガ会員向けの簡易的な満足度調査

- 社内イベントの出欠確認や社内アンケート

- とにかくコストをかけずに、初めてアンケート調査を試してみたい場合

参照:Googleフォーム 公式サイト

② SurveyMonkey

特徴:

世界中で広く利用されている、高機能で洗練されたUIを持つアンケートツールです。無料プランでも基本的な調査が可能です。

メリット:

- 美しいデザインと優れた操作性: プロが作ったような見栄えの良いアンケートを、直感的な操作で簡単に作成できます。回答者にとっても答えやすい画面設計になっています。

- 豊富なテンプレート: 顧客満足度、イベント満足度など、様々な目的に合わせたアンケートのテンプレートが用意されており、質問作成の手間を省けます。

- 基本的な分析機能: 回答結果は自動でグラフ化され、Web上で簡単に結果を閲覧・分析できます。

デメリット:

- 無料プランの制限: 無料プラン(BASIC)では、1つのアンケートにつき閲覧できる回答数が25件までという厳しい制限があります。 また、設定できる質問数も10問までです。小規模なテストやプレ調査には使えますが、本格的な調査には有料プランへの移行がほぼ必須となります。

- 回答者は自分で集める必要がある。

こんな用途におすすめ:

- 少人数のチームや顧客への、ごく小規模な意見収集

- 有料プランへの移行を前提とした、ツールの使用感のトライアル

- デザイン性の高いアンケートを作成したい場合

参照:SurveyMonkey 公式サイト

③ Questant(クエスタント)

特徴:

本記事でも紹介した国内大手の調査会社、株式会社マクロミルが提供するセルフ型アンケートツールです。

メリット:

- 国内企業ならではの使いやすさ: 管理画面やヘルプが全て日本語で、日本のビジネスシーンに合わせたテンプレートも豊富なため、安心して利用できます。

- 無料プランでも十分な機能: 無料プランでも、設問数は無制限、1つのアンケートで100件まで回答を収集できます。 70種類以上の豊富なテンプレートも利用可能で、無料ツールとしては非常に高機能です。

- マクロミルパネルの利用(有料): 必要に応じて、マクロミルが保有する1,000万人以上の大規模な調査パネルに対して、アンケートを配信することができます(有料オプション)。これにより、自社に顧客リストがない場合でも、幅広い対象者から回答を集めることが可能です。

デメリット:

- 無料プランでは、広告が表示されたり、高度な機能(ロジック分岐など)に制限があったりする。

こんな用途におすすめ:

- コストを抑えつつ、ある程度の規模(100件まで)の本格的なアンケートを実施したい場合

- 将来的に、有料でアンケートパネルを利用した調査も視野に入れている企業

- 日本の調査会社が提供する安心感を重視する場合

参照:Questant 公式サイト