現代のビジネスシーンにおいて、「マーケットイン」という言葉を耳にする機会は非常に多くなりました。顧客のニーズを起点に商品開発を行うこの考え方は、多くの企業で成功の鍵とされています。しかし、その一方で「プロダクトアウト」という、企業の技術やアイデアを起点とするアプローチもまた、革新的な製品を生み出す原動力として存在感を放っています。

「結局、どちらのアプローチが正しいのだろうか?」「自社はどちらを目指すべきなのか?」このような疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、マーケットインとプロダクトアウトの基本的な概念から、両者の明確な違い、それぞれのメリット・デメリット、そして現代のビジネス環境でどのように使い分けるべきかまで、網羅的に解説します。さらに、マーケットインを実践するための具体的なステップや、役立つフレームワーク、ツールについても詳しく紹介します。

本記事を最後までお読みいただくことで、マーケットインとプロダクトアウトの本質を理解し、自社の事業戦略や商品開発に活かすための具体的な指針を得られるはずです。

目次

マーケットインとは

マーケットインとは、顧客や市場のニーズ(=Market)を起点として、それに合致する商品やサービスを企画・開発・提供していく考え方や手法を指します。一言で言えば「顧客が欲しいものを作る」というアプローチです。この考え方の根幹には、「顧客中心主義」があり、ビジネスのあらゆる意思決定が顧客の視点から行われます。

マーケットインのプロセスは、まず市場調査から始まります。アンケート、インタビュー、SNS分析、競合調査といった様々な手法を用いて、顧客がどのような課題を抱えているのか、何を求めているのか、どのような不満を感じているのかを徹底的に掘り下げます。ここで得られた顧客の「声」やデータが、商品コンセプトの土台となります。

例えば、ある食品メーカーが新しいスナック菓子を開発するケースを考えてみましょう。マーケットインのアプローチでは、まず「最近の消費者はスナック菓子に何を求めているか?」という調査から始めます。調査の結果、「仕事中に手軽に食べたいが、健康にも気を使いたい」「罪悪感なく食べられるものが欲しい」といったニーズが浮かび上がってきたとします。

このニーズに基づき、メーカーは「片手で食べやすく、手が汚れない」「低カロリーで、タンパク質や食物繊維が豊富」「満足感のあるしっかりとした味付け」といった具体的な商品コンセプトを策定します。そして、このコンセプトに沿って試作品を開発し、ターゲット顧客を集めて試食会を実施。フィードバックを元に改良を重ね、最終的に市場に投入するという流れになります。

このように、マーケットインは開発の初期段階から一貫して顧客の存在を意識し、顧客の満足を追求することで、販売の失敗リスクを最小限に抑えようとします。すでに市場に存在する「顕在的なニーズ」に応えることを得意としており、既存市場でのシェア拡大や安定的な売上確保を目指す際に非常に有効なアプローチと言えるでしょう。

ただし、マーケットインには注意点もあります。顧客の「声」に忠実であろうとするあまり、他社と似たような商品ばかりになってしまったり、既存の枠を超えるような画期的なイノベーションが生まれにくかったりする側面も持ち合わせています。この点は、後ほどプロダクトアウトとの比較で詳しく掘り下げていきます。

まとめると、マーケットインは市場の需要を正確に捉え、それに応えることでビジネスの成功確率を高める、現代の成熟した市場における王道的な戦略です。次の章では、このマーケットインと対照的な考え方である「プロダクトアウト」について詳しく見ていきましょう。

プロダクトアウトとは

プロダクトアウトとは、マーケットインとは対照的に、企業の持つ独自の技術、アイデア、生産設備、あるいは哲学(=Product)を起点として商品やサービスを開発・提供していく考え方や手法です。分かりやすく言えば「自社が良いと信じるもの、作れるものを作る」というアプローチです。ここでは、作り手の強い意志やビジョンが開発の原動力となります。

プロダクトアウトの考え方が主流だったのは、主に第二次世界大戦後の高度経済成長期です。当時はモノが不足しており、市場は未成熟でした。そのため、企業が新しい技術で画期的な製品(例えば、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫など)を開発し、生産すれば、それがそのまま売れるという時代でした。「作れば売れる」時代においては、いかに効率よく、高品質なものを大量に生産するかが企業の競争力の源泉であり、プロダクトアウトは非常に合理的なアプローチだったのです。

プロダクトアウトのプロセスは、社内の研究開発や、経営者のひらめきから始まります。例えば、ある技術研究所が「これまで不可能とされていた超高効率なモーター」を開発したとします。プロダクトアウトのアプローチでは、この革新的な技術をまず「製品化」することを目指します。「このモーターを使えば、これまでにないほど静かでパワフルな掃除機が作れるのではないか?」「あるいは、バッテリーの持続時間が飛躍的に長いドローンが開発できるかもしれない」といったように、技術という「種」から、どのような製品という「花」を咲かせるかを考えます。

このアプローチから生まれた製品は、しばしば市場に衝撃を与え、人々のライフスタイルを根底から変えるほどのイノベーションを引き起こすことがあります。スマートフォンの登場は、その代表例と言えるでしょう。登場以前、多くの消費者が「電話とインターネットと音楽プレーヤーが一つになった小さな板が欲しい」と明確に意識していたわけではありません。しかし、企業が持つ技術とビジョンを結集して生み出された製品が、結果的に人々の「まだ言葉になっていなかった潜在的なニーズ」を掘り起こし、全く新しい市場を創造したのです。

プロダクトアウトは、このように世の中にない新しい価値を創造し、市場のゲームチェンジャーとなる可能性を秘めている点が最大の魅力です。企業の独自性や技術力を最大限にアピールでき、成功すれば「イノベーティブな企業」という強力なブランドイメージを確立できます。

しかし、その一方で大きなリスクも伴います。作り手の「良いもの」という信念が、市場の「欲しいもの」と大きく乖離していた場合、開発にかけた膨大なコストと時間が無駄になる可能性があります。「独りよがりな製品」と評価され、誰にも受け入れられずに終わる危険性が常につきまとうのです。

まとめると、プロダクトアウトは企業の強みを起点に、革新的な製品で新市場を創造する可能性を秘めた、ハイリスク・ハイリターンなアプローチです。現代ではマーケットインが主流とされがちですが、プロダクトアウトの精神がなければ、世界を変えるようなイノベーションは生まれないというのもまた事実です。次の章では、これら二つのアプローチの具体的な違いを、6つの観点から徹底的に比較していきます。

マーケットインとプロダクトアウトの6つの違い

ここまで、マーケットインとプロダクトアウトそれぞれの基本的な概念を解説してきました。両者は単なる開発手法の違いに留まらず、その根底にある哲学からプロセス、目的、リスクに至るまで、多くの点で対照的です。ここでは、両者の違いを6つの具体的な観点から深掘りし、その本質的な差異を明らかにしていきます。

① 開発の起点(アイデアの源泉)

両者の最も根本的な違いは、商品開発のアイデアがどこから生まれるかという点にあります。

- マーケットイン

開発の起点は、常に「市場」や「顧客」といった外部環境にあります。具体的には、顧客へのアンケート調査の結果、ユーザーインタビューから得られたインサイト、SNS上の口コミや評判、競合他社の製品分析、市場のトレンドデータなどがアイデアの源泉となります。「顧客は何に困っているのか?」「市場では何が求められているのか?」という問いからスタートするのがマーケットインです。つまり、「外」から「内」へと向かうベクトルを持っています。 - プロダクトアウト

一方、プロダクトアウトの起点は、「自社」という内部環境にあります。自社が独自に開発した革新的な技術、長年の研究開発で蓄積されたノウハウ、創業以来受け継がれてきた企業理念や哲学、あるいは経営者や開発者の「こんなものがあったら面白い」という強い情熱やビジョンがアイデアの源泉です。「我々は何ができるのか?」「我々の技術でどんな新しい価値を提供できるのか?」という問いからスタートします。こちらは「内」から「外」へと向かうベクトルを持っていると言えるでしょう。

② 開発のプロセス

開発の起点が変われば、当然ながらその後の開発プロセスも大きく異なります。

- マーケットイン

典型的なプロセスは、「①市場調査・ニーズ分析 → ②コンセプト策定 → ③製品企画・設計 → ④試作品開発 → ⑤ユーザーテスト・改良 → ⑥生産・販売」という流れを辿ります。このプロセスの特徴は、顧客のフィードバックを各段階で取り入れ、軌道修正を繰り返す点にあります。市場投入前に、製品が顧客のニーズに合致しているかを徹底的に検証し、失敗の確率を限りなくゼロに近づけようとします。 - プロダクトアウト

プロセスは、「①技術開発・アイデア創出 → ②製品化構想 → ③プロトタイプ開発 → ④製品完成 → ⑤価値の伝達・市場投入」といった流れになります。マーケットインと異なり、開発の初期段階では必ずしも顧客の声を聞くわけではありません。まず「モノ」を完成させ、その後に「この製品の価値は何か」「誰に、どのように伝えれば響くのか」というマーケティング戦略を考えます。製品そのものが持つ革新性や魅力で、市場をこじ開けていくイメージです。

③ 主な目的

両者が目指すゴール、つまりビジネス上の主な目的にも違いが見られます。

- マーケットイン

主な目的は、既存市場における顧客満足度の最大化と、それによる売上・利益の安定化、市場シェアの獲得です。すでに存在するパイ(市場)の中で、いかに多くの顧客に選ばれ、競合に打ち勝つかという視点が強くなります。顧客の不満を解消し、期待を超える製品を提供することで、ロイヤルティの高い顧客を育て、継続的なビジネス基盤を築くことを目指します。 - プロダクトアウト

主な目的は、これまでにない新しい価値を創造し、新たな市場そのものを生み出すことです。既存の競争の枠組みから脱却し、市場のルールを変えるゲームチェンジャーになることを目指します。成功すれば、圧倒的な先行者利益と、技術的優位性に基づく強力なブランドを確立できます。目的はパイの奪い合いではなく、パイそのものを新しく作ることにあると言えます。

④ 想定されるリスク

目的が異なれば、そこに付随するリスクの種類も変わってきます。

- マーケットイン

最大のスクは、競合他社との同質化です。同じ市場の同じ顧客ニーズを分析していれば、必然的に似たような製品やサービスが生まれやすくなります。その結果、差別化が困難になり、価格競争に巻き込まれて収益性が低下するリスクがあります。また、既存のニーズに応えることに集中するあまり、市場の大きな変化に対応できなくなったり、革新的な製品を生み出す力が衰えたりする「イノベーションのジレンマ」に陥る危険性も指摘されています。 - プロダクトアウト

最大のリスクは、言うまでもなく「全く売れない」という市場とのミスマッチです。企業が「これは画期的だ」と信じて多額の投資をして開発した製品が、顧客にとっては全く魅力的でなかったり、価値が理解されなかったりする可能性があります。作り手の独りよがりで終わってしまう危険性が常に伴います。このリスクは、製品の革新性が高ければ高いほど、大きくなる傾向があります。

⑤ マーケティング手法

開発された製品を市場に届けるためのマーケティング手法も、両者で大きく異なります。

- マーケットイン

マーケティングの焦点は、ターゲット顧客に「あなたのための商品です」と的確に伝えることに置かれます。STP分析(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)を用いて狙うべき市場を明確にし、そのターゲットに響くメッセージングや広告媒体を選定します。すでに顧客が自覚している「顕在ニーズ」に直接訴えかけるアプローチが中心となります。 - プロダクトアウト

マーケティングは、「この製品がもたらす新しい価値」を市場に教育・啓蒙することから始まります。顧客はまだその製品の存在も、それがもたらす便益も知らないため、まず価値を理解してもらう必要があります。アーリーアダプターと呼ばれる、新しいものを積極的に受け入れる層にアプローチし、そこから口コミで市場全体に広げていく戦略がよく取られます。潜在ニーズを掘り起こし、需要そのものを創り出すマーケティングが求められます。

⑥ 比較一覧表

これまでの違いを一覧表にまとめると、以下のようになります。この表を見ることで、両者の対照的な特徴が一目で理解できるでしょう。

| 比較項目 | マーケットイン | プロダクトアウト |

|---|---|---|

| 開発の起点 | 顧客ニーズ、市場の需要(外部) | 企業の技術、アイデア(内部) |

| 開発プロセス | 市場調査 → 企画 → 開発 | 技術開発 → 製品化 → 市場投入 |

| 主な目的 | 顧客満足、売上安定、シェア獲得 | 新市場創造、技術革新、ブランド確立 |

| 想定リスク | 競合との同質化、価格競争 | 市場ニーズとの不一致、需要の不存在 |

| マーケティング | 顕在ニーズへの訴求、STP戦略 | 製品価値の啓蒙、潜在ニーズの掘り起こし |

| キーワード | 顧客中心、需要、適合、改善 | 技術主導、供給、革新、創造 |

このように、マーケットインとプロダクトアウトは、あらゆる側面で対極にある考え方です。しかし、どちらか一方が絶対的に正しいというわけではありません。次の章では、なぜ現代においてマーケットインが特に重視されるようになったのか、その背景を探っていきます。

マーケットインが重視される3つの背景

かつてはプロダクトアウトが主流だった時代もありましたが、現代のビジネス環境では、なぜこれほどまでにマーケットインが重視されるようになったのでしょうか。その背景には、経済、技術、そして社会の変化が複雑に絡み合っています。ここでは、その主な要因を3つの観点から解説します。

① 顧客ニーズの多様化と市場の成熟

マーケットインが重要視されるようになった最大の理由は、市場が成熟し、消費者の価値観が大きく変化したことにあります。

高度経済成長期のようにモノが不足していた時代は、「所有すること」自体に価値がありました。企業がテレビや自動車といった新しい製品を市場に投入すれば、多くの人がそれを買い求めました。つまり、「作れば売れる」プロダクトアウトが通用する時代でした。

しかし、経済が豊かになり、ほとんどの家庭に必要なモノが行き渡ると、状況は一変します。消費者は単にモノを所有するだけでなく、「自分らしさ」や「ライフスタイルへの適合」を重視するようになりました。例えば、自動車一つをとっても、「家族で乗るためのミニバン」「環境に優しい電気自動車」「運転を楽しむためのスポーツカー」「個性的なデザインのコンパクトカー」といったように、求める価値が細分化・多様化していったのです。

このような市場の成熟とニーズの多様化が進んだ結果、企業が一方的に「良い」と考える製品を提供するだけでは、消費者の心に響かなくなりました。無数の選択肢の中から自社製品を選んでもらうためには、特定の顧客層が抱える具体的なニーズを深く理解し、それに応える製品を的確に届けるマーケットインのアプローチが不可欠となったのです。大衆向けの画一的な製品ではなく、個々の価値観に寄り添う製品でなければ、市場で生き残ることが難しくなったと言えるでしょう。

② 技術の一般化(コモディティ化)

第二の背景として、技術の一般化、いわゆる「コモディティ化」が挙げられます。

かつては、特定の優れた技術は一部の先進企業だけが持つ「聖域」であり、その技術力自体が強力な差別化要因となっていました。他社には真似できない独自の技術があれば、プロダクトアウトで製品を開発しても十分に競争力を保つことができました。

しかし、グローバル化の進展やサプライチェーンの発展、オープンイノベーションの広がりなどにより、多くの技術が世界中の企業で共有され、比較的容易に入手できるようになりました。これにより、製品の機能や品質といった技術的な側面だけで他社と差をつけることが極めて困難になっています。例えば、スマートフォンのカメラ性能やディスプレイの解像度は、どのメーカーの製品も一定以上の高い水準に達しており、スペックだけで圧倒的な優位性を示すことは難しくなっています。

このように技術がコモディティ化した世界では、「何を」作るか(What)だけでなく、「なぜ」「誰のために」作るか(Why, Who)が重要になります。同じような技術を使って製品を作るのであれば、勝敗を分けるのは、いかに顧客の課題を深く理解し、それを解決する「体験価値」を提供できるかです。この「体験価値」を追求する上で、顧客のインサイトを起点とするマーケットインの考え方が極めて重要になるのです。

③ インターネット普及による顧客行動の変化

第三に、インターネット、特にSNSの普及が顧客と企業の力関係を大きく変えたことも、マーケットインを加速させた重要な要因です。

インターネットが登場する以前、顧客が製品情報を得る手段は、テレビCMや雑誌広告など、企業が発信する情報に限られていました。企業は情報の送り手、顧客は受け手という一方向的な関係性が基本でした。

しかし、現在では、顧客はスマートフォン一つで、いつでもどこでも製品のスペック、価格、そして何よりも実際に使った人々の「口コミ」や「レビュー」を瞬時に比較検討できます。企業の公式発表よりも、SNS上のリアルな評判や、信頼するインフルエンサーの意見を重視する傾向も強まっています。

この変化は、企業にとって二つの側面を持っています。一つは、顧客の生々しい本音(ニーズ、不満、改善要望など)を、リアルタイムかつ大量に収集できるようになったことです。ソーシャルリスニングツールなどを使えば、自社製品や競合製品について人々が何を語っているかを詳細に分析でき、これを商品開発に活かすことができます。これはマーケットインを実践する上で強力な武器となります。

もう一つの側面は、企業が顧客に対して誠実でなければ、その評判が瞬く間に拡散してしまうというリスクです。顧客を無視した独りよがりな製品や、期待を裏切るようなサービスを提供すれば、ネガティブな口コミが広がり、ブランドイメージは大きく毀損します。

このように、顧客が情報収集と発信の主導権を握るようになった現代において、企業は常に顧客の声に耳を傾け、対話し、その期待に応え続ける姿勢が求められます。この「顧客との対話」を前提とするビジネス環境が、マーケットインの重要性を一層高めているのです。

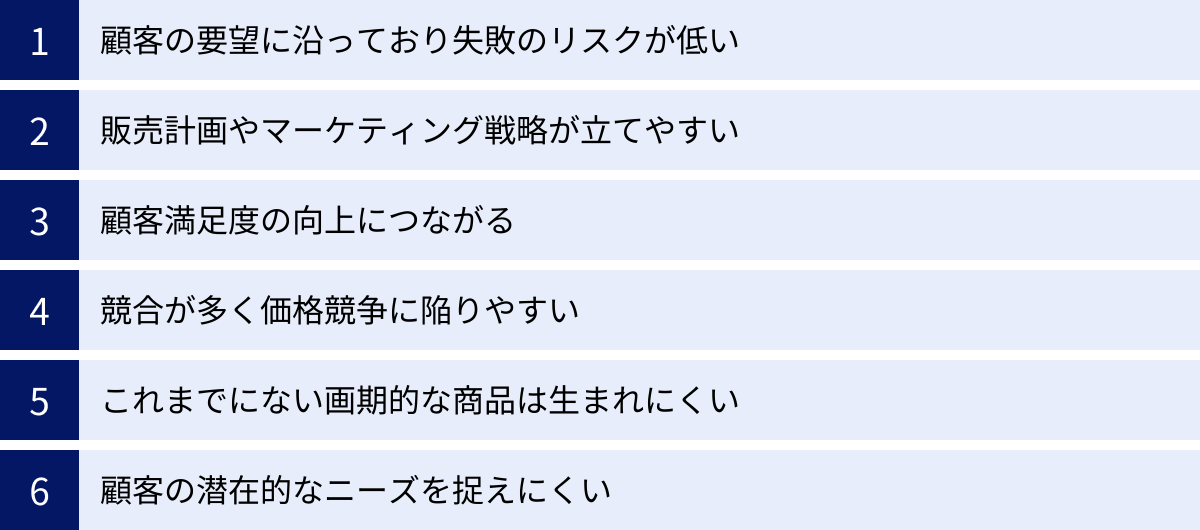

マーケットインのメリット・デメリット

顧客のニーズを起点とするマーケットインは、現代のビジネスにおいて非常に強力なアプローチですが、万能ではありません。光あるところには影があるように、メリットとデメリットの両側面を正しく理解することが、その効果を最大限に引き出す鍵となります。

マーケットインの主なメリット

まずは、マーケットインがもたらす大きな利点から見ていきましょう。

顧客の要望に沿っており失敗のリスクが低い

マーケットインの最大のメリットは、開発した商品やサービスが売れないという失敗のリスクを大幅に低減できる点です。

このアプローチは、市場調査によって「これくらいの価格で、こんな機能を持った商品があれば買う」という顧客の需要をあらかじめ把握してから開発に着手します。つまり、答え(ニーズ)がある程度分かった状態で問題(商品開発)を解き始めるようなものです。そのため、完成した製品が市場から全く受け入れられないという最悪の事態を避けやすくなります。

「確実に存在する需要」をターゲットにするため、売上の見通しが立てやすく、事業計画の精度も高まります。これは、特に経営資源が限られている中小企業や、新規事業立ち上げのように失敗が許されない状況において、非常に大きな安心材料となるでしょう。

販売計画やマーケティング戦略が立てやすい

マーケットインでは、開発の初期段階でターゲット顧客を具体的に設定します。例えば、「都内在住の30代共働き夫婦で、週末はアウトドアを楽しむ層」のように、ペルソナと呼ばれる詳細な顧客像を描きます。

ターゲットが明確であるため、その後の販売戦略やマーケティング活動を非常に効率的かつ効果的に展開できます。ペルソナがよく利用するSNSは何か、どんな雑誌を読むのか、どのWebサイトを参考にするのかが分かっていれば、そこにピンポイントで広告を投下したり、響くメッセージを発信したりできます。

闇雲に広告費を投じるのではなく、狙いを定めてアプローチできるため、マーケティングのROI(投資対効果)を高めることにつながります。商品コンセプトとマーケティングメッセージに一貫性が生まれるため、顧客にも価値が伝わりやすくなるでしょう。

顧客満足度の向上につながる

マーケットインは、徹頭徹尾「顧客の課題解決」を目指すアプローチです。顧客が抱える不満や不便さ、つまり「ペインポイント」を解消する商品を提供するため、購入後の顧客満足度が非常に高くなる傾向があります。

「そうそう、これが欲しかったんだ!」「かゆいところに手が届く」といった感動は、顧客の企業に対する信頼感を醸成します。満足した顧客は、その商品を繰り返し購入するリピーターになるだけでなく、SNSや口コミで他の人に商品を推薦してくれる「エバンジェリスト(伝道師)」になってくれる可能性もあります。

このようにしてロイヤルカスタマーを育成することは、LTV(顧客生涯価値)を高め、企業の長期的で安定した収益基盤を築く上で極めて重要です。

マーケットインの主なデメリット

一方で、マーケットインには慎重に考慮すべきデメリットも存在します。

競合が多く価格競争に陥りやすい

マーケットインが狙うのは、多くの人が認識している「顕在ニーズ」です。しかし、分かりやすいニーズには、当然ながら多くの競合他社も気づいています。その結果、同じようなコンセプトの商品が市場に溢れ、激しい競争にさらされることになります。

製品の機能や品質で明確な差別化を図ることが難しい場合、企業が取りがちな戦略は「価格を下げること」です。こうして消耗戦である価格競争に陥ってしまうと、利益率が低下し、企業の体力を削ることになりかねません。差別化のためには、機能以外の部分、例えばデザイン、ブランドストーリー、顧客サポートといった付加価値で勝負する必要がありますが、それも容易なことではありません。

これまでにない画期的な商品は生まれにくい

マーケットインは、顧客の「今ある声」に応えることを得意としますが、それは裏を返せば、既存の概念や常識の枠を超えるような、真に革新的な商品が生まれにくいということを意味します。

顧客は、自分が今知っていることや経験したことの範囲内でしか、要望を言語化できません。自動車がなかった時代の人に「何が欲しいか?」と尋ねても、「もっと速い馬が欲しい」という答えしか返ってこなかったでしょう。「自動車」という全く新しい概念を顧客側から提案することは不可能なのです。

したがって、マーケットインに過度に依存すると、製品は常に「改善」や「改良」のレベルに留まり、市場のルールを根底から変えるような「革新(イノベーション)」を起こすことは難しくなります。

顧客の潜在的なニーズを捉えにくい

顧客のニーズには、本人が自覚している「顕在ニーズ」と、自覚していない「潜在ニーズ」があります。アンケートやインタビューで直接聞くことができるのは、主に前者です。

しかし、ビジネスの大きなチャンスは、しばしば顧客自身も気づいていない「潜在ニーズ」の中に眠っています。例えば、「スマートフォンの登場で、いつでもどこでも情報にアクセスしたい」という潜在ニーズが満たされたように、潜在ニーズを掘り起こす商品は、時に爆発的なヒットを生み出します。

マーケットインは、この潜在ニーズを捉えるのが苦手です。顧客の言葉を鵜呑みにするだけでは、表面的な課題解決に終始してしまい、その奥にある本質的な欲求を見逃してしまう危険性があります。潜在ニーズを探るには、行動観察や深い洞察といった、より高度な分析手法が求められます。

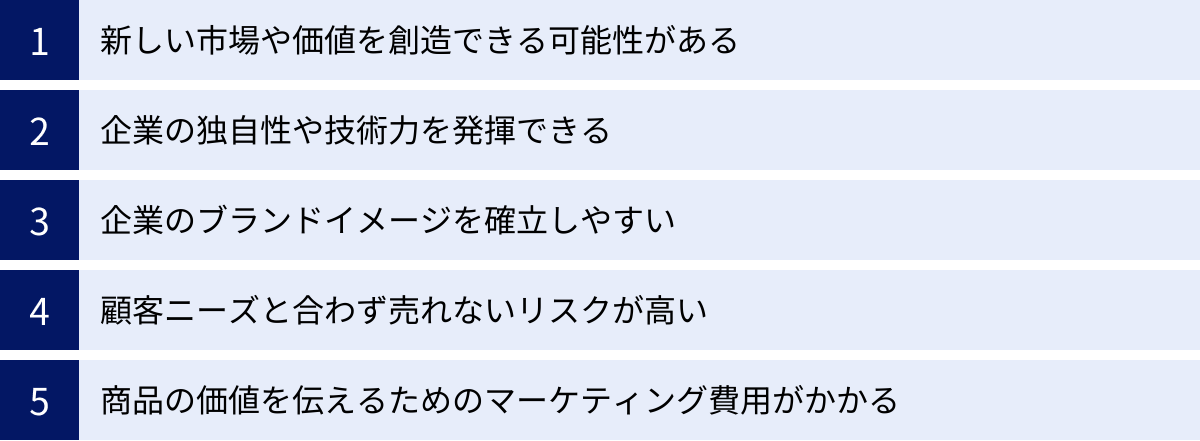

プロダクトアウトのメリット・デメリット

企業の技術やビジョンを起点とするプロダクトアウトは、ハイリスク・ハイリターンなアプローチです。マーケットインとは対照的なその特性は、企業に大きな成功をもたらす可能性がある一方で、深刻な失敗を招く危険性もはらんでいます。ここでは、その光と影を詳しく見ていきましょう。

プロダクトアウトの主なメリット

まずは、プロダクトアウトならではの魅力的なメリットについて解説します。

新しい市場や価値を創造できる可能性がある

プロダクトアウトの最大の魅力は、この世にまだ存在しない全く新しい市場や価値を創造できるポテンシャルを秘めている点です。

マーケットインが既存の市場という「競技場」で戦う戦略だとすれば、プロダクトアウトは自ら新しい「競技場」を作り出し、そのルールの制定者になる戦略と言えます。成功すれば、競合が存在しない「ブルーオーシャン」でビジネスを展開でき、圧倒的な先行者利益を享受できます。

例えば、家庭用ゲーム機やウォークマン、スマートフォンといった製品は、いずれもプロダクトアウト的な発想から生まれました。これらの製品は、人々のライフスタイルやエンターテインメントのあり方を根底から変え、巨大な新市場を生み出したのです。このようなパラダイムシフトを起こせるのは、既存のニーズに縛られないプロダクトアウトならではの強みです。

企業の独自性や技術力を発揮できる

プロダクトアウトは、自社の強み、特に他社には真似できない独自の技術や研究開発の成果を最大限に活かすことができるアプローチです。

長年かけて培ってきたコア技術や、特許で保護された発明などを製品という形に結晶させることで、企業の存在価値を市場に強くアピールできます。技術的な優位性は、模倣が困難な参入障壁となり、長期的な競争力の源泉となります。

マーケットインのように市場の要求に合わせるのではなく、自社のDNAとも言える強みを起点にすることで、製品に企業の哲学や個性が色濃く反映され、他社との明確な差別化を図ることが可能になります。

企業のブランドイメージを確立しやすい

革新的な製品を世に送り出すことは、「イノベーティブな企業」「技術力の高い企業」「未来を創造する企業」といった、非常にポジティブで強力なブランドイメージを構築する上で絶大な効果を発揮します。

消費者は、常に新しい驚きや感動を提供してくれる企業に対して、強い憧れや信頼感を抱きます。一度このようなブランドイメージが確立されると、その企業が次に発表する新製品に対しても、市場は大きな期待を寄せるようになります。

このブランド力は、個別の製品の売上だけでなく、優秀な人材の採用や、投資家からの資金調達など、企業活動のあらゆる側面に好影響を及ぼします。プロダクトアウトの成功は、単なる一つのヒット商品に留まらず、企業全体の価値を飛躍的に高める可能性を秘めているのです。

プロダクトアウトの主なデメリット

一方で、プロダクトアウトには目を背けることのできない重大なデメリットが存在します。

顧客ニーズと合わず売れないリスクが高い

プロダクトアウトにおける最大かつ最も深刻なリスクは、作り手の「これは素晴らしいものだ」という信念と、市場の「これが欲しい」という現実が一致せず、製品が全く売れないことです。

企業の技術力や情熱を結集して生み出した製品も、顧客にとって価値がなければ、それは単なる「独りよがりな作品」で終わってしまいます。開発に投じた莫大な時間、費用、人材といった経営資源がすべて水の泡となる可能性があり、時には企業の存続そのものを揺るがす事態にもなりかねません。

市場調査を重視するマーケットインに比べて、プロダクトアウトは本質的に「賭け」の要素が強いアプローチであり、その失敗確率は決して低くはありません。

商品の価値を伝えるためのマーケティング費用がかかる

これまでにない革新的な製品であるということは、裏を返せば、顧客はその製品が何であり、どのような便益をもたらすのかを全く知らないということです。

そのため、製品を市場に投入する際には、その価値や使い方を消費者に一から教育・啓蒙するための大規模なマーケティング活動が必要になります。なぜこの製品が必要なのか、これまでの生活がどう変わるのかを丁寧に伝え、需要そのものを喚起しなくてはなりません。

このプロセスには、広告宣伝費、イベント開催費、販売促進費など、多額のコストがかかります。製品が市場に受け入れられるまでには時間がかかることも多く、その間の運転資金も確保しておく必要があります。開発コストだけでなく、市場を育てるためのマーケティングコストも高額になりがちな点は、プロダクトアウトの大きな課題です。

マーケットインとプロダクトアウトの最適な使い分け

ここまでマーケットインとプロダクトアウトを対立する概念として解説してきましたが、実際のビジネスの現場では、「どちらか一方だけが絶対に正しい」という単純な話ではありません。むしろ、現代の成功している企業の多くは、両者の長所を巧みに組み合わせたり、状況に応じて使い分けたりしています。ここでは、二つのアプローチをいかにして最適に活用していくか、その具体的な考え方を探ります。

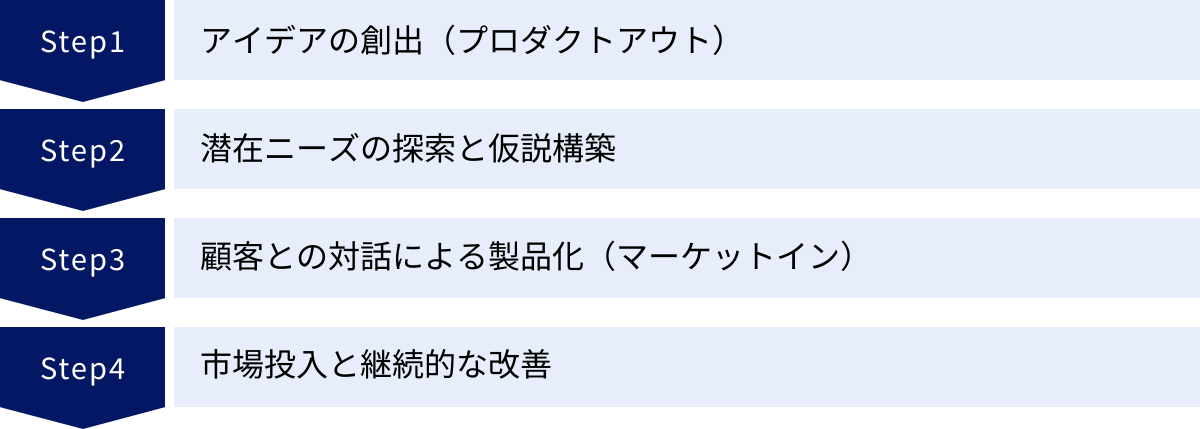

両者の長所を活かす「プロダクトアウト・マーケットイン」

現代の製品開発における理想的な姿の一つが、プロダクトアウトの革新性とマーケットインの確実性を融合させたハイブリッドなアプローチです。これを「プロダクトアウト・マーケットイン」と呼ぶこともあります。

このアプローチの基本的な考え方は、「プロダクトアウトで革新の『種』を生み出し、マーケットインで市場に響く『製品』に育てる」というものです。具体的なプロセスは以下のようになります。

- アイデアの創出(プロダクトアウト段階): まず、企業の独自の技術、研究開発の成果、あるいは「世界をこう変えたい」という強いビジョンを起点に、革新的な製品のアイデアやプロトタイプを生み出します。この段階では、既存の市場ニーズに過度にとらわれず、自由な発想で「これまでにない価値」を追求します。

- 潜在ニーズの探索と仮説構築: 次に、そのアイデアが「誰の、どんな課題を解決できるのか?」という視点で、市場と向き合います。この技術やアイデアに価値を感じてくれるのはどのような顧客層か、彼らが抱える潜在的なニーズは何か、という仮説を立てます。

- 顧客との対話による製品化(マーケットイン段階): 仮説を立てたターゲット顧客候補にプロトタイプを提示し、対話を重ねます。インタビューやテスト利用を通じて、「本当にその機能は必要か」「デザインは使いやすいか」「価格は妥当か」といった具体的なフィードバックを収集します。ここで得られた顧客のリアルな声を元に、製品の仕様やコンセプトを市場のニーズに合わせてチューニングしていきます。

- 市場投入と継続的な改善: 顧客との対話を経て完成度を高めた製品を市場に投入します。発売後も顧客の声を継続的に収集し、次の製品アップデートや改善に活かすPDCAサイクルを回し続けます。

このように、プロダクトアウトの「内なる情熱」と、マーケットインの「外なる声」を往復することで、革新性を持ちながらも市場に受け入れられる確率の高い製品を生み出すことができます。独りよがりに陥るリスクを避けつつ、単なる模倣や改善に留まらない、真の価値創造を目指すアプローチと言えるでしょう。

市場の状況や製品ライフサイクルで判断する

もう一つの重要な視点は、自社が置かれている状況や、製品がライフサイクルのどの段階にあるかによって、両アプローチの比重を変えていくという考え方です。

製品ライフサイクルとは、製品が市場に登場してから姿を消すまでの「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」という4つの段階を指します。

- 導入期:

市場に全く新しい製品を投入するこの段階では、プロダクトアウト的なアプローチが有効です。まだ市場も競合も存在しないため、企業のビジョンや技術力を前面に押し出し、新たな価値を市場に提案します。アーリーアダプターを獲得し、市場を創造することが目標となります。 - 成長期:

製品の認知度が上がり、売上が急拡大するこの段階では、競合他社が次々と参入してきます。ここでは、マーケットインの視点を強めることが重要になります。顧客の声を広く集め、機能追加や品質改善、ラインナップの拡充などを行い、競合との差別化を図ります。市場シェアを確立し、顧客基盤を固めることが求められます。 - 成熟期:

市場の成長が鈍化し、需要が飽和状態になるこの段階では、より徹底したマーケットインが求められます。市場をさらに細分化(セグメンテーション)し、ニッチなニーズを掘り起こすことで新たな顧客層を開拓したり、既存顧客の満足度を高めてブランドスイッチを防いだりする戦略が中心となります。生き残りをかけた熾烈なシェア争いが繰り広げられます。 - 衰退期:

技術革新や代替品の登場により、需要が減少していく段階です。ここでもマーケットインの視点で、最後まで製品を使い続けてくれるコアなファン向けのサービスを充実させるなどの戦略が考えられます。同時に、企業は次の成長を生み出すために、再びプロダクトアウト的な発想で、新たなイノベーションの種を探し始める必要があります。

このように、ビジネスのフェーズに応じて両者のバランスをダイナミックに調整することで、企業は持続的な成長を実現できます。重要なのは、マーケットインとプロダクトアウトを二者択一の固定的なものと捉えず、状況に応じて使い分ける柔軟な思考を持つことです。

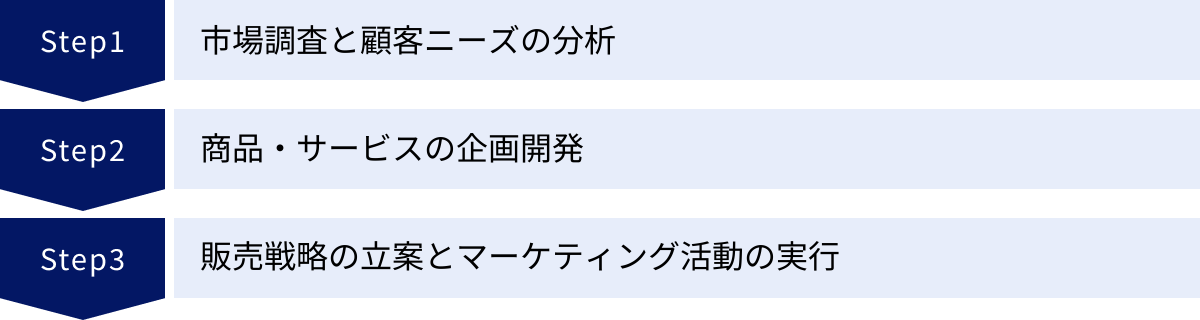

マーケットインを実践する3つのステップ

マーケットインの重要性を理解しても、具体的に何から始めればよいのか分からないという方も多いでしょう。ここでは、マーケットインを組織的に実践するための基本的な3つのステップを、具体的なアクションとともに解説します。このプロセスを着実に実行することが、顧客中心の製品開発を成功させる鍵となります。

① 市場調査と顧客ニーズの分析

マーケットインの出発点は、徹底した市場調査と、そこから顧客の真のニーズを読み解く分析です。勘や思い込みを排除し、客観的なデータに基づいて意思決定を行うための土台を築く、最も重要なステップです。

- 調査の計画: まず、「何を知りたいのか」という調査目的を明確にします。例えば、「20代女性のスキンケアに関する悩み」「中小企業の経費精算における非効率な点」など、テーマを具体的に設定します。その上で、調査対象(ターゲット層)、調査方法(アンケート、インタビューなど)、予算、スケジュールを計画します。

- 情報収集(一次情報・二次情報):

- 二次情報収集: まずは既存の公開データから全体像を把握します。公的機関の統計データ、業界団体のレポート、調査会社の市場レポート、新聞や専門誌の記事などを活用し、市場規模、成長率、トレンド、競合の動向といったマクロな情報を集めます。

- 一次情報収集: 次に、自ら顧客に直接アプローチして、生の情報を収集します。アンケート調査で定量的な傾向を掴んだり、ユーザーインタビューで「なぜそう思うのか」という深層心理を掘り下げたりします。SNS上の口コミを分析するソーシャルリスニングも、顧客のリアルな本音を知る上で非常に有効です。

- 分析とインサイトの発見:

収集した情報を整理し、分析します。アンケートの回答を集計してグラフ化したり、インタビューの録音を文字起こししてキーワードを抽出したりします。この分析を通じて、単なる事実の羅列ではなく、「顧客が本当に求めている価値は何か」という本質、すなわち「顧客インサイト」を見つけ出すことが目標です。例えば、「低価格を求める」という声の裏に、「失敗したくない」というインサイトが隠れているかもしれません。 - ペルソナとカスタマージャーニーマップの作成:

分析から得られたインサイトを基に、理想の顧客像である「ペルソナ」を具体的に設定します。名前、年齢、職業、家族構成、趣味、価値観などを詳細に描き出すことで、チーム内で顧客イメージを共有しやすくなります。さらに、そのペルソナが製品を認知し、購入し、利用するまでの一連の行動や感情の変遷を時系列で可視化した「カスタマージャーニーマップ」を作成します。これにより、どのタッチポイントでどのような課題があるのかが明確になり、具体的な改善策の立案に繋がります。

② 商品・サービスの企画開発

市場調査と分析によって顧客インサイトが明確になったら、次はそのインサイトを具体的な商品・サービスへと落とし込むステップに移ります。

- コンセプトの立案: 「誰の(ターゲット)、どんな課題を(インサイト)、どのように解決するのか(提供価値)」を明確にした商品コンセプトを策定します。このコンセプトが、以降の開発プロセス全体のぶれない軸となります。例えば、「忙しい共働き夫婦の『栄養バランスの取れた夕食を時短で作りたい』という課題を、カット済み食材と調味料がセットになったミールキットで解決する」といった具合です。

- 要件定義とプロトタイピング: コンセプトを実現するために必要な機能、性能、デザイン、価格などの具体的な要件を定義します。そして、いきなり完成品を目指すのではなく、最小限の機能を持った試作品(プロトタイプやMVP:Minimum Viable Product)を迅速に開発します。MVPを作る目的は、早い段階で顧客に提示し、コンセプトが本当に正しいか、使い勝手は良いかなどを検証することにあります。

- ユーザーテストとフィードバック: 開発したプロトタイプを、ステップ①で設定したペルソナに近いユーザーに実際に使ってもらい、その様子を観察したり、感想を聞いたりします。ここで得られた「コンセプトは良いが、操作が分かりにくい」「この機能は不要だから、もっと安くしてほしい」といった生のフィードバックは、製品を改善するための貴重な情報源です。

- 反復的な改善: ユーザーテストで得られたフィードバックを基に、プロトタイプを修正・改善します。この「開発→テスト→改善」というサイクルを何度も繰り返すことで、製品の完成度を徐々に高めていきます。この反復的なアプローチにより、開発者の思い込みと市場の現実とのズレを最小限に抑え、顧客満足度の高い製品を生み出すことができます。

③ 販売戦略の立案とマーケティング活動の実行

優れた製品が完成しても、その価値が顧客に伝わらなければ売れません。最後のステップは、製品を市場に届け、顧客に購入してもらうための戦略を立て、実行することです。

- マーケティングミックス(4P/4C)の策定:

製品の価値を顧客に届けるための具体的な戦術を「マーケティングミックス」として計画します。古典的なフレームワークである4P(Product, Price, Place, Promotion)と、それを顧客視点に置き換えた4C(Customer Value, Customer Cost, Convenience, Communication)の両面から検討することが重要です。- Product/Customer Value: どのような製品で、顧客にどんな価値を提供するか。

- Price/Customer Cost: 顧客が支払う価格や手間(コスト)はいくらか。

- Place/Convenience: どこで(店舗、ECサイトなど)、どのようにして顧客が製品を入手できるか(利便性)。

- Promotion/Communication: どのように製品の存在や価値を顧客に知らせ、対話するか(広告、SNS、イベントなど)。

- 販売チャネルの選定とKPI設定: 製品の特性やターゲット顧客の行動に合わせて、最適な販売チャネル(オンライン、オフライン、直販、代理店など)を決定します。同時に、マーケティング活動の成果を測定するための重要業績評価指標(KPI)を設定します。例えば、Webサイトの訪問者数、コンバージョン率(成約率)、顧客獲得単価(CPA)、売上高などがKPIとなります。

- マーケティング活動の実行と効果測定: 策定した戦略に基づき、広告出稿、プレスリリース配信、SNSでの情報発信、キャンペーン実施などのマーケティング活動を開始します。そして、設定したKPIを定期的にモニタリングし、計画通りに進んでいるか、期待した効果が出ているかを客観的に評価します。

- PDCAサイクルによる改善: 効果測定の結果、もしKPIが未達であったり、想定と異なる顧客の反応があったりした場合は、その原因を分析し、改善策を立案(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)するというPDCAサイクルを回し続けます。市場は常に変化するため、一度立てた戦略に固執せず、データに基づいて柔軟に軌道修正していく姿勢が成功の鍵を握ります。

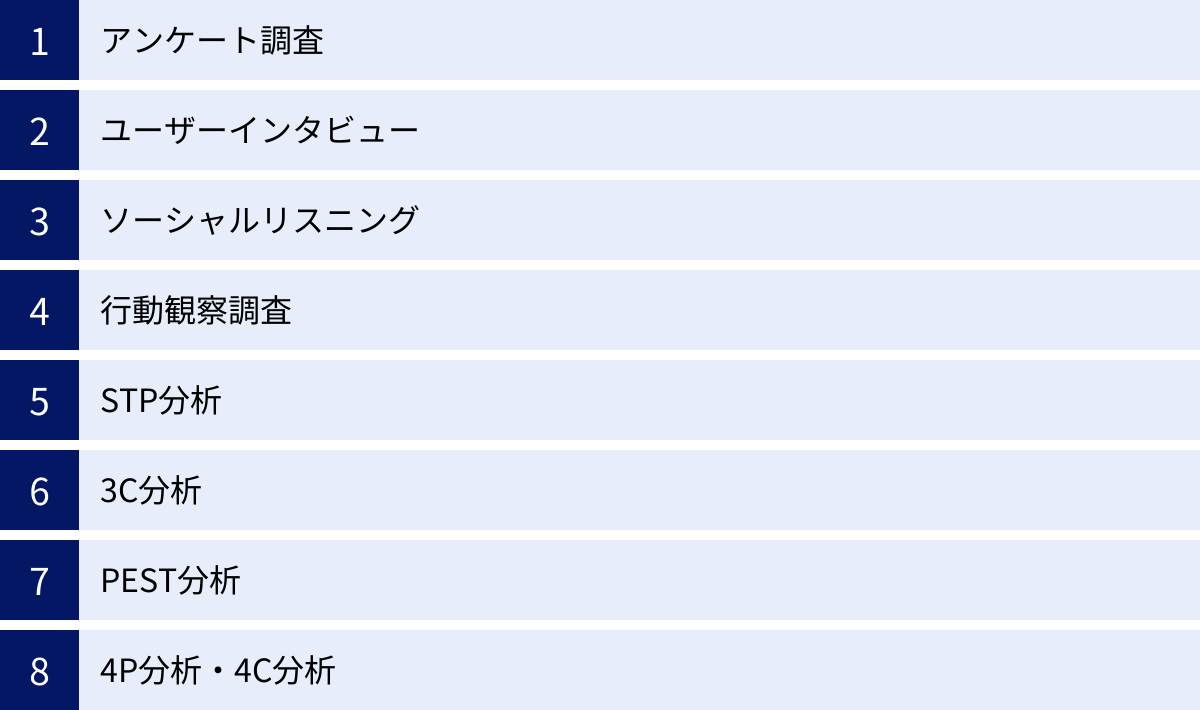

顧客ニーズの調査で役立つ手法とフレームワーク

マーケットインを成功させるためには、顧客ニーズを正確に、そして深く理解することが不可欠です。ここでは、そのために役立つ具体的な調査手法と、得られた情報を整理・分析するための強力なフレームワークをいくつか紹介します。これらを組み合わせることで、より精度の高い意思決定が可能になります。

主な調査手法

顧客ニーズを探るための調査手法には、それぞれ得意なことと不得意なことがあります。目的に応じて最適な手法を選択し、時には複数の手法を組み合わせることが重要です。

アンケート調査

アンケート調査は、多数の対象者から定量的なデータを効率的に収集するのに適した手法です。Webフォームや紙の質問票を用いて、選択式の質問や短い自由記述で回答を集めます。

- メリット: 低コストで大規模な調査が可能。回答を数値化・グラフ化しやすく、市場全体の傾向や割合(例:「〇〇を重視する人が60%」)を客観的に把握できる。

- デメリット: 設計された質問以外の情報を得にくく、回答の背景にある「なぜ?」という深い理由を探るのには不向き。回答者の本音とは異なる、建前の回答が集まる可能性もある。

- 活用例: 新商品のコンセプト受容度調査、ブランド認知度調査、顧客満足度調査など。

ユーザーインタビュー

ユーザーインタビューは、調査者が対象者と1対1で対話し、特定のテーマについて深く掘り下げていく定性的な調査手法です。

- メリット: 回答の背景にある理由、価値観、感情といった質的な情報を深掘りできる。「なぜそう思うのですか?」「具体的にはどういうことですか?」と質問を重ねることで、アンケートでは見えてこない潜在的なニーズや本質的な課題(インサイト)を発見できる可能性がある。

- デメリット: 一人あたりに時間がかかり、コストも高くなるため、多数の意見を集めるのには不向き。インタビュアーのスキルによって得られる情報の質が左右される。

- 活用例: ペルソナ作成のための深層心理の把握、製品・サービスの課題発見、カスタマージャーニーの具体的なストーリー収集など。

ソーシャルリスニング(SNS・口コミ分析)

ソーシャルリスニングは、専用のツールを用いて、SNS(X, Instagramなど)やブログ、レビューサイト上に投稿された顧客の自然な声を収集・分析する手法です。

- メリット: 企業が介在しない、フィルターのかかっていないリアルな本音(ポジティブな意見もネガティブな意見も)を知ることができる。トレンドの兆候をいち早く掴んだり、自社製品が実際にどのように使われ、評価されているかを把握したりするのに有効。

- デメリット: 分析対象となる情報が膨大。情報の信頼性の見極めが必要。SNSユーザー層に偏りがあるため、市場全体の意見を代表しているとは限らない。

- 活用例: 自社・競合の評判調査、新商品発売後の反響分析、炎上リスクの早期発見、新たなニーズの芽の発見など。

行動観察調査

行動観察調査(エスノグラフィー)は、調査者が顧客の実際の生活や仕事の現場に入り込み、製品やサービスが使われている様子をじっくりと観察する手法です。

- メリット: 顧客自身も言葉にできない、あるいは無意識に行っている行動や、その背景にある暗黙のニーズを発見できる可能性が最も高い手法。インタビューのように「語られた言葉」ではなく、「実際の行動」という客観的な事実からインサイトを導き出す。

- デメリット: 非常に時間とコストがかかる。調査者の高い観察力と洞察力が求められる。

- 活用例: 新しい利用シーンの発見、UI/UXの根本的な問題点の洗い出し、潜在ニーズに基づいた全く新しい商品コンセプトの創出など。

分析に役立つフレームワーク

収集した情報を整理し、戦略的な意思決定に繋げるためには、フレームワークの活用が有効です。

STP分析

STP分析は、マーケティング戦略を立案する際の基本的なフレームワークです。

- S (Segmentation – 市場細分化): 市場全体を、年齢、性別、価値観、購買行動といった共通のニーズや性質を持つ小さなグループに分割します。

- T (Targeting – ターゲット市場の選定): 細分化したグループの中から、自社の強みを活かせ、最も魅力的なグループをターゲットとして選び出します。

- P (Positioning – ポジショニング): ターゲット市場において、競合製品と比べて自社製品をどのように差別化し、顧客の心の中でどのような独自の立ち位置を築くかを決定します。

3C分析

3C分析は、事業戦略やマーケティング戦略を策定する際に、自社を取り巻く環境を分析するためのフレームワークです。

- Customer (顧客・市場): 市場の規模や成長性、顧客のニーズや行動はどうか。

- Competitor (競合): 競合は誰で、どのような強み・弱みを持っているか。競合の戦略は何か。

- Company (自社): 自社の強み・弱みは何か。経営資源(人、モノ、金、情報)はどうか。

この3つの視点から客観的に分析することで、自社が成功するための要因(KSF: Key Success Factor)を明らかにします。

PEST分析

PEST分析は、自社ではコントロールできないマクロな外部環境が、事業にどのような影響を与えるかを分析するフレームワークです。

- P (Politics – 政治): 法律の改正、税制の変更、政権交代など。

- E (Economy – 経済): 景気動向、金利、為替レート、物価の変動など。

- S (Society – 社会): 人口動態の変化、ライフスタイルの変化、流行、教育水準など。

- T (Technology – 技術): 新技術の登場、技術革新のスピード、特許など。

これらの大きな環境変化を把握することで、将来の事業機会や脅威を予測し、中長期的な戦略を立てるのに役立ちます。

4P分析・4C分析

4P分析と4C分析は、具体的なマーケティング施策(マーケティングミックス)を検討する際に用いられるフレームワークで、セットで使うことでより効果を発揮します。

- 4P(企業視点):

- Product (製品): どのような品質、機能、デザインの製品を提供するか。

- Price (価格): いくらで販売するか。

- Place (流通): どこで、どのようにして販売するか。

- Promotion (販促): どのようにして顧客に知らせ、購入を促すか。

- 4C(顧客視点):

- Customer Value (顧客価値): 製品が顧客に提供する価値は何か。

- Customer Cost (顧客コスト): 顧客が製品を手に入れるために支払う金銭的・時間的コストは何か。

- Convenience (利便性): 顧客はどれだけ容易に製品を入手できるか。

- Communication (コミュニケーション): 企業と顧客はどのように双方向の対話を行うか。

企業視点の4Pと顧客視点の4Cを照らし合わせることで、企業の独りよがりな戦略になっていないかを確認し、より顧客に寄り添った施策を立案できます。

マーケットインの実践に役立つおすすめツール

マーケットインを効率的かつ効果的に実践するためには、テクノロジーの活用が欠かせません。顧客ニーズの調査から分析、マーケティング活動まで、様々なプロセスを支援してくれるツールが存在します。ここでは、代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。

アンケートツール

オンラインで手軽にアンケートを作成・配布・集計できるツールは、定量調査の基本です。

Googleフォーム

Googleが提供する無料のアンケートツールです。直感的なインターフェースで誰でも簡単に質問を作成でき、回答は自動的にGoogleスプレッドシートに集計されるため、分析も容易です。

- 特徴: 完全無料で利用可能、Googleアカウントがあればすぐに始められる手軽さ、スプレッドシートとの連携による高い拡張性。

- おすすめの用途: 小規模な顧客満足度調査、イベント後の参加者アンケート、社内調査など、コストをかけずに手早く意見を集めたい場合に最適です。

- 参照: Googleフォーム公式サイト

SurveyMonkey

世界中で広く利用されている高機能なオンラインアンケートツールです。豊富な質問テンプレートや、回答に応じて次の質問を変化させるロジック分岐など、プロフェッショナルな調査に必要な機能が揃っています。

- 特徴: 高度な調査設計機能、見やすくカスタマイズ可能なレポート機能、外部ツールとの連携。無料プランと、より多機能な有料プランがある。

- おすすめの用途: 詳細な市場調査、製品コンセプトの受容度調査、学術調査など、より精度の高いデータ収集と分析が求められる場合に適しています。

- 参照: SurveyMonkey公式サイト

Questant

日本の大手マーケティングリサーチ会社であるマクロミルが提供するアンケートツールです。日本人の感覚に合ったテンプレートが豊富で、サポート体制も充実しています。

- 特徴: 日本のビジネスシーンに特化した約70種類のテンプレート、見やすいグラフィカルな集計結果、マクロミルが保有するモニターへのアンケート配信(有料)も可能。

- おすすめの用途: 日本国内市場をターゲットにした調査全般。アンケート作成に不慣れな初心者でも、テンプレートを活用することで質の高い調査票を簡単に作成できます。

- 参照: Questant公式サイト

ソーシャルリスニングツール

SNSやブログ上の膨大な口コミを収集・分析し、顧客のリアルな本音を探るためのツールです。

Brandwatch

グローバルで高いシェアを誇る、高性能なソーシャルリスニングおよび消費者インテリジェンスプラットフォームです。AIを活用した高度な分析機能が特徴です。

- 特徴: 膨大なデータソースからの情報収集能力、感情分析や画像認識などのAI機能、競合他社や業界トレンドの詳細な分析。

- おすすめの用途: グローバルブランドの評判管理、大規模なマーケティングキャンペーンの効果測定、競合ベンチマーキングなど、戦略的な意思決定に繋がる深い洞察を得たい大企業向け。

- 参照: Brandwatch公式サイト

Meltwater

ソーシャルリスニングに加えて、オンラインニュースやプリントメディア、テレビ、ラジオなど、幅広いメディアの情報を一元的にモニタリング・分析できるメディアインテリジェンスツールです。

- 特徴: SNSからマスメディアまでを網羅する広範なカバー範囲、インフルエンサーの特定やメディアリレーションズ管理機能、リアルタイムでのアラート機能。

- おすすめの用途: 広報・PR部門によるメディア露出のトラッキング、ブランドレピュテーション管理、業界全体の動向把握など、統合的なコミュニケーション戦略に活用できます。

- 参照: Meltwater公式サイト

見える化エンジン

NTTデータが提供する、日本語のテキストマイニング技術に強みを持つツールです。日本のSNSや口コミサイトの特性を熟知した分析が可能です。

- 特徴: 高精度な日本語の感情・評判分析、顧客の声を話題ごとに自動で分類・可視化する機能、コールセンターのログやアンケートの自由記述テキストの分析にも応用可能。

- おすすめの用途: 日本市場における顧客の声を深く理解したい企業。製品改善点の抽出、顧客サポートの品質向上、新サービスのアイデア発掘などに強みを発揮します。

- 参照: 見える化エンジン公式サイト

顧客行動分析ツール

Webサイトやアプリ上でのユーザーの行動を可視化・分析し、UI/UXの改善点や離脱の原因を探るためのツールです。

Google Analytics

Googleが提供する、Webサイトアクセス解析のスタンダードツールです。無料で利用でき、非常に高機能です。

- 特徴: ユーザーの流入経路、閲覧ページ、滞在時間、コンバージョン率など、サイト内行動に関する詳細なデータを取得・分析できる。目標設定やeコマース計測機能も搭載。

- おすすめの用途: Webサイトを持つすべてのビジネスにとって必須のツール。マーケティング施策の効果測定、コンテンツ改善、SEO対策などに活用できます。

- 参照: Google Analytics公式サイト

User Heat

無料で利用できるヒートマップツールです。Webサイト上でユーザーがどこを熟読し、どこをクリックし、どこで離脱したかを色で可視化します。

- 特徴: 無料で30万PV/月まで利用可能な手軽さ。マウスの動きを追跡する「マウスムーブヒートマップ」など、5種類のヒートマップ分析が可能。

- おすすめの用途: ランディングページ(LP)や記事コンテンツの改善。ユーザーの興味関心がどこにあるかを直感的に把握し、デザインやレイアウトの最適化に役立ちます。

- 参照: User Heat公式サイト

ミエルカヒートマップ

SEOプラットフォーム「ミエルカ」の一部として提供されている高機能ヒートマップツールです。ユーザー行動の録画再生機能など、詳細な分析が可能です。

- 特徴: クリックや熟読エリアの可視化に加え、個々のユーザーの操作を動画で再現するセッションリプレイ機能。フォームでの入力離脱箇所の分析機能。

- おすすめの用途: ECサイトのカート離脱原因の分析、入力フォームの最適化、ユーザーが意図通りにサイトを使えているかの検証など、コンバージョン率改善に直結する課題発見に有効です。

- 参照: ミエルカ公式サイト

まとめ

本記事では、「マーケットイン」と「プロダクトアウト」という、ビジネスにおける二つの根源的なアプローチについて、その定義から違い、背景、メリット・デメリット、そして実践方法に至るまでを包括的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- マーケットインは「顧客のニーズ」を起点とし、市場調査に基づいて売れるものを作るアプローチです。失敗のリスクが低く、安定的な売上が期待できる反面、競合との同質化や革新性の欠如といった課題も抱えています。

- プロダクトアウトは「企業の技術やビジョン」を起点とし、自社が良いと信じるものを作るアプローチです。新しい市場を創造する大きな可能性を秘める一方で、市場に受け入れられないリスクも高い、ハイリスク・ハイリターンな手法です。

現代のビジネス環境では、顧客ニーズの多様化や技術のコモディティ化を背景に、マーケットインの重要性が増しています。しかし、どちらか一方のアプローチに偏ることは、企業の成長機会を狭めることになりかねません。

最も重要なのは、この二つの考え方を対立するものとして捉えるのではなく、状況に応じて使い分け、あるいは融合させる視点を持つことです。プロダクトアウトで生み出した革新の種を、マーケットインの視点で市場のニーズに合わせて磨き上げる「プロダクトアウト・マーケットイン」のアプローチや、製品ライフサイクルに応じて両者の比重を変えていく柔軟性が、持続的な成功には不可欠です。

結局のところ、両者に共通して流れるべき根底の思想は「顧客中心主義」です。マーケットインが顧客の「顕在的な声」に応えるものだとすれば、優れたプロダクトアウトは顧客自身も気づいていない「潜在的な欲求」を掘り起こし、形にするものです。手法は異なれど、最終的に顧客に価値を届け、満足してもらうというゴールは同じなのです。

この記事が、皆様のビジネスにおける製品開発やマーケティング戦略を見直し、より顧客に愛される商品・サービスを生み出すための一助となれば幸いです。まずは自社の現状を分析し、小さな市場調査から始めてみてはいかがでしょうか。そこから、次なる成長への道筋が見えてくるはずです。