顧客が商品やサービスを購入する決断を下す背景には、複雑な心理が働いています。この「買いたい」という気持ち、すなわち購買意欲をいかにして高めるかは、ビジネスの成功を左右する極めて重要な要素です。しかし、多くの企業がその具体的な方法について悩みを抱えているのが現状ではないでしょうか。

本記事では、顧客の購買意欲がどのようにして生まれるのかという基本的なメカニズムから、その意欲を効果的に刺激するための心理学的なアプローチ、そして具体的なマーケティング施策までを網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、以下の点が明確に理解できるようになります。

- 購買意欲の定義と、現代の消費行動モデル「AISAS」との関係性

- 購買意欲を左右する3つの心理的要因(個人的・社会的・文化的)

- 明日から使える、心理学に基づいた12の具体的なテクニック

- 購買意欲を醸成するための5つの代表的なマーケティング施策

- 施策の効果を最大化し、購買意欲の高い顧客を見つけるための実践的な方法

- 施策を実施する上で必ず遵守すべき法的な注意点とリスク管理

顧客の心を動かし、自社の商品やサービスを選んでもらうための、論理的かつ実践的な知識を提供します。小手先のテクニックだけでなく、顧客理解に基づいた本質的なアプローチを身につけ、自社のマーケティング活動を新たなステージへと引き上げましょう。

目次

購買意欲とは?

マーケティング活動の最終的な目標は、顧客に自社の商品やサービスを選んでもらい、購入してもらうことです。そのプロセスにおいて中心的な役割を果たすのが「購買意欲」という概念です。この章では、購買意欲の基本的な意味から、類似する言葉との違い、そして現代の顧客行動を理解する上で欠かせないフレームワークについて詳しく解説します。

購買意欲の意味

購買意欲とは、特定の商品やサービスに対して「買いたい」「利用したい」と感じる消費者の欲求や意欲のことを指します。これは単なる漠然とした「欲しい」という感情(ニーズやウォンツ)だけではありません。その欲求を満たすために、具体的な対価(お金)を支払ってでも手に入れたいという、より能動的で強い意志を含んだ状態を指すのが一般的です。

購買意欲は、大きく分けて2つの段階に分類できます。

- 潜在的購買意欲: 顧客自身もまだ明確に自覚していない、漠然とした欲求や課題を抱えている状態です。例えば、「最近、少し疲れが取れにくいな」と感じている段階では、特定の商品への欲求はありません。しかし、これは栄養ドリンクや快眠グッズ、あるいはフィットネスジムへの入会といった将来の購買行動に繋がる可能性を秘めた「種」のようなものです。

- 顕在的購買意欲: 顧客が自身の課題を明確に認識し、それを解決するための具体的な商品やサービスを探し始めている状態です。「疲れを取るために、〇〇成分が入った栄養ドリンクが欲しい」と考えている段階がこれにあたります。この状態にある顧客は、購買という最終的な行動に非常に近い位置にいます。

マーケティングの役割は、まず潜在的な欲求を持つ人々にアプローチし、彼らの課題を明確化させる手伝いをすること(潜在ニーズの顕在化)。そして、顕在化した欲求を持つ顧客に対して、自社の商品やサービスがその課題解決に最適であることを伝え、最終的な購買意欲を最大限に高めることです。

したがって、購買意欲を理解することは、顧客がどのような心理状態で、どの程度の関心を持って自社の商品を見ているのかを把握し、適切なタイミングで適切な情報を提供するための羅針盤となります。

購入意欲との違い

「購買意欲」と非常によく似た言葉に「購入意欲」があります。日常会話や多くのビジネスシーンでは、この2つの言葉はほぼ同義語として扱われており、厳密に使い分ける必要性は低いといえます。どちらを使っても「商品を買いたいという気持ち」という意図は十分に伝わります。

しかし、マーケティングや心理学の文脈で、より深くそのニュアンスを掘り下げると、わずかな違いが見えてきます。

- 購買意欲: 「購う(あがなう)」という漢字が使われている通り、商品やサービスを対価と引き換えに手に入れるという「行為全体」に対する意欲を指すニュアンスがあります。これには、情報収集をしたり、店舗に足を運んだり、オンラインでカートに入れたりといった、購入に至るまでの一連のプロセス全体に対するモチベーションが含まれると解釈できます。

- 購入意欲: 「買う」という文字通り、商品やサービスを「買う」という「瞬間的なアクション」そのものに対する意欲を指すニュアンスがあります。レジ前で最終的な決断を下す瞬間や、ECサイトの「購入ボタン」をクリックする直前の心理状態などを指す場合に、よりしっくりくる表現かもしれません。

この違いは学術的に厳密に定義されているわけではありませんが、マーケティング担当者としては、顧客の心理状態をより解像度高く理解するための一つの視点として持っておくと役立つ場合があります。例えば、「コンテンツマーケティングで時間をかけて顧客との関係を築き、じっくりと購買意欲を醸成する」という使い方と、「タイムセールで最後のひと押しをして、顧客の購入意欲を刺激する」という使い方では、アプローチする心理的な時間軸が異なることが感じられるでしょう。

本記事では、読者の分かりやすさを優先し、基本的には「購買意欲」という言葉で統一して解説を進めますが、こうした微妙なニュアンスの違いを頭の片隅に置いておくと、より深い顧客理解に繋がります。

顧客の購買行動モデル「AISAS」

顧客の購買意欲がどのように生まれ、育まれ、そして実際の行動へと繋がっていくのか。この一連のプロセスを理解するために非常に役立つのが、顧客の購買行動モデルです。数あるモデルの中でも、特にインターネットが普及した現代の消費行動を的確に捉えているとされるのが「AISAS(アイサス)」モデルです。

AISASは、2005年に広告代理店の電通が提唱したモデルで、以下の5つのプロセスの頭文字を取ったものです。

| ステージ | 英語表記 | 意味 | 顧客の心理・行動 |

|---|---|---|---|

| A | Attention | 注意・認知 | 商品やサービスの存在を初めて知る段階。テレビCMやWeb広告、SNSなどで偶然見かける。 |

| I | Interest | 興味・関心 | 「これは自分に関係があるかもしれない」「なんだか面白そうだ」と興味を持つ段階。 |

| S | Search | 検索 | 興味を持った商品やサービスについて、検索エンジンやSNSで能動的に情報を集める段階。 |

| A | Action | 行動(購買) | 集めた情報を基に比較検討し、最終的に購入を決定・実行する段階。 |

| S | Share | 共有 | 購入した商品やサービスの感想や体験を、SNSやレビューサイトで他者と共有する段階。 |

このAISASモデルが画期的だったのは、従来の購買行動モデル(AIDMAなど)にはなかった「Search(検索)」と「Share(共有)」という、インターネット時代ならではの2つの行動が組み込まれている点です。

- Search(検索): 顧客は企業から与えられる情報だけを鵜呑みにするのではなく、自ら能動的に情報を探し、比較検討するのが当たり前になりました。公式サイトはもちろん、口コミサイト、比較サイト、個人のブログ、SNSなど、あらゆる情報源を駆使して、自分にとって最適な選択をしようとします。この段階で、顧客の購買意欲は大きく左右されます。検索した結果、良い情報が見つかれば意欲は高まりますが、悪い評判や情報不足に直面すれば、意欲は一気に削がれてしまいます。

- Share(共有): 購入体験は、商品を手に入れて終わりではありません。その体験を他者と共有することも、購買プロセスの一部となりました。良い体験はポジティブな口コミとして拡散され、他の誰かの「Attention(注意)」や「Interest(興味)」、さらには「Search(検索)」の対象となります。この共有された情報が、新たな顧客の購買意欲を生み出す起点となるのです。この「Share」のループが、現代マーケティングの鍵を握っています。

マーケティング担当者は、このAISASの各段階にいる顧客に対して、どのようなアプローチが有効かを考えなければなりません。

- Attention/Interest段階: まずは知ってもらい、興味を持ってもらうための広告出稿やPR活動が必要です。

- Search段階: 顧客が検索した際に、自社の情報がすぐに見つかるようにするためのSEO対策や、信頼できる第三者のレビューを増やす施策が重要です。

- Action段階: 購入プロセスをできるだけスムーズにするためのWebサイトのUI/UX改善や、お得なキャンペーンの実施が効果的です。

- Share段階: 顧客が思わず共有したくなるような感動的な体験の提供や、レビュー投稿を促す仕組み作りが求められます。

このように、AISASモデルは現代の顧客の購買意欲の変遷を理解し、一貫性のあるマーケティング戦略を立てるための強力なフレームワークとなります。

購買意欲が高まる3つの心理的要因

顧客の「買いたい」という気持ちは、決して商品やサービスのスペックだけで決まるわけではありません。その背後には、個人の価値観から社会的な影響、文化的な背景まで、様々な心理的要因が複雑に絡み合っています。ここでは、購買意欲を形成する主要な3つの要因「個人的要因」「社会的要因」「文化的要因」について、それぞれを深掘りして解説します。これらの要因を理解することは、より効果的なマーケティング戦略を立案するための基礎となります。

個人的要因

個人的要因とは、その人固有の属性や心理的特性に起因するもので、購買意欲に最も直接的な影響を与える要素です。同じ商品を見ても、人によって全く異なる反応を示すのは、この個人的要因が違うからです。主な個人的要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 年齢・ライフステージ: 年齢やライフステージ(独身、既婚、子育て中、リタイア後など)は、必要とするものや価値を置くものを大きく変えます。例えば、20代の独身者であればファッションや自己投資に関心が高いかもしれませんが、30代の子育て世代になれば、子供用品や時短家電、マイホームなどに関心が移っていきます。顧客のライフステージの変化を捉え、適切なタイミングで商品を提案することが購買意欲を高める鍵です。

- 職業・経済状況: 職業によって必要なツールや服装は異なります。また、収入や貯蓄といった経済状況は、購入できる商品の価格帯を直接的に決定づけます。高所得者層にはステータスを満たす高級品が響く一方、節約志向の層にはコストパフォーマンスの高さが重要な判断基準となります。

- ライフスタイル: ライフスタイルとは、個人の価値観が反映された生活様式のことです。「健康志向」「アウトドア派」「ミニマリスト」「インドア派」など、様々なライフスタイルが存在します。例えば、健康志向の人であれば、オーガニック食品やフィットネス関連のサービスに高い購買意欲を示すでしょう。自社の商品がどのようなライフスタイルを持つ人々の生活を豊かにするかを具体的に示すことが重要です。

- 性格(パーソナリティ): 慎重な性格の人は、購入前に多くの情報を集めてじっくり比較検討する傾向があります。一方で、衝動的な性格の人は、「今だけ」「限定」といった言葉に弱く、感情的な判断で購買に至ることがあります。顧客の性格タイプを想定し、それに合わせた情報提供やアプローチ(論理的な説得か、感情的な訴求か)を使い分けることも有効です。

- 自己概念: 「自分はどのような人間でありたいか」という自己イメージも購買行動に影響します。「環境問題に関心がある自分」でありたい人はエコ製品を選び、「洗練されたセンスを持つ自分」でありたい人はデザイン性の高い製品を選ぶ傾向があります。商品は、単なる機能的価値だけでなく、自己表現の手段としての価値も持っているのです。

これらの個人的要因を深く理解するためには、「ペルソナ」の設定が非常に有効です。ペルソナとは、自社の典型的な顧客像を、年齢、職業、ライフスタイル、価値観、悩みなどを具体的に設定した架空の人物のことです。ペルソナを設定することで、チーム全体で「誰のために」商品やサービスを提供するのかという共通認識を持つことができ、マーケティングメッセージの一貫性が保たれます。

社会的要因

人間は社会的な生き物であり、他者との関係性の中で生きています。そのため、個人の購買意欲は、周囲の人々や所属する集団から大きな影響を受けます。これを社会的要因と呼びます。

- 準拠集団(Reference Group): 準拠集団とは、個人の価値観、態度、行動に影響を与える集団のことです。大きく分けて3つのタイプがあります。

- 所属集団: 家族、職場、学校のクラス、サークルなど、実際に自分が所属している集団です。家族が使っているから同じ洗剤を買う、職場の同僚に勧められてPCソフトを導入するなど、日常的な購買行動に強い影響を与えます。

- 願望集団: 自分が所属したい、憧れている集団です。「あの人気俳優のようになりたい」「成功した起業家たちの仲間入りがしたい」といった願望が、ファッションや持ち物、ライフスタイルの選択に繋がります。インフルエンサーマーケティングは、この願望集団への憧れを利用した手法の代表例です。

- 分離集団: 自分が所属したくない、価値観を共有したくないと感じる集団です。「ああはなりたくない」という気持ちから、その集団が支持するブランドや商品を意図的に避ける行動に繋がります。

- 口コミ(Word of Mouth): 友人や知人、あるいはネット上の見知らぬ他者からの評価や評判は、現代の購買意思決定において絶大な影響力を持っています。特に、企業からの広告よりも、利害関係のない第三者からの客観的な意見として信頼されやすい傾向があります。AISASモデルの「Search」と「Share」は、まさにこの口コミの影響力の大きさを物語っています。

- 社会的役割と地位(Role and Status): 人は社会の中で「父親」「部長」「チームリーダー」など、様々な役割を担っています。その役割にふさわしいとされる行動や持ち物が期待されることがあります。例えば、「部長」という地位になれば、部下に示すために質の良いスーツや万年筆を選ぶ、といった消費行動が見られます。これは、商品が個人の社会的地位を象徴する役割を果たす例です。

これらの社会的要因をマーケティングに活かすには、「誰が」その商品を推奨しているのか、そして「どのようなコミュニティで」その商品が話題になっているのかを意識することが重要です。レビューやお客様の声を紹介する(社会的証明)、特定のコミュニティに影響力のある人物(インフルエンサー)と協力する、ユーザー同士が交流できるコミュニティを形成する、といった施策が有効となります。

文化的要因

文化的要因は、個人が生まれ育った社会や文化圏に根付いた、最も広範で根源的な影響力を持つ要因です。これは、特定の価値観、信念、慣習の集合体であり、人々の行動様式を無意識のうちに規定しています。

- 文化(Culture): 国や地域レベルで共有されている基本的な価値観や行動様式です。例えば、日本では「おもてなし」の文化が根付いており、きめ細やかなサービスが高く評価される傾向があります。一方で、欧米では効率性や合理性が重視されることが多いです。色彩感覚も文化によって異なり、ある国では「赤」がお祝いの色とされる一方で、別の国では危険を示す色として認識されることもあります。グローバルに事業を展開する際には、各国の文化を深く理解し、マーケティングメッセージを現地の文化に合わせて調整(ローカライズ)する必要があります。

- サブカルチャー(Subculture): 一つの大きな文化の中には、国籍、宗教、人種、地理的地域、あるいは世代(Z世代、ミレニアル世代など)といった、より小さなグループごとの共通の価値観やライフスタイルが存在します。これをサブカルチャーと呼びます。例えば、特定の音楽ジャンルやファッションスタイル、アニメやゲームのファンダムなどもサブカルチャーの一種です。これらのグループは、独自の言語や価値基準を持っており、熱心なファンが多いため、ターゲットとして非常に魅力的です。サブカルチャーをターゲットにする場合は、その文化への深い理解と敬意が不可欠であり、表面的な模倣はかえって反感を買うリスクがあります。

- 社会階層(Social Class): 多くの社会には、職業、収入、学歴などによって形成される、比較的永続的な階層構造が存在します。同じ社会階層に属する人々は、似たような価値観、興味、行動様式を示す傾向があります。例えば、購買するブランド、休日の過ごし方、利用するメディアなどに共通点が見られます。マーケティングでは、ターゲットとする社会階層がどのようなメディアに接触し、どのようなメッセージに共感するのかを分析することが、効果的なコミュニケーション戦略に繋がります。

文化的要因は、個人の意識の奥深くに根ざしているため、直接的にアプローチすることは難しいかもしれません。しかし、自社の商品やサービスが、どのような文化的背景を持つ人々に受け入れられやすいのかを理解しておくことは、長期的なブランド構築や市場選定において極めて重要な視点となります。

購買意欲を高める心理学を用いた12の方法

顧客の購買意欲は、論理的な判断だけで決まるわけではありません。むしろ、無意識のうちに働く心理的な効果が、最終的な決断を大きく左右することが多々あります。ここでは、マーケティングに応用できる代表的な12の心理学の法則や効果を、具体的な活用例と共に解説します。これらのテクニックを理解し、適切に活用することで、顧客の心を自然に動かし、購買へと導くことが可能になります。

| 心理効果 | 概要 | 主な活用例 |

|---|---|---|

| 限定性・希少性 | 手に入りにくいものほど価値があると感じる心理。 | 期間限定、数量限定、会員限定オファー |

| 返報性の原理 | 他者から何かを受け取ると、お返しをしたくなる心理。 | 無料サンプル、無料相談、有益な情報提供 |

| 社会的証明 | 多くの人が支持するものは正しいと感じる心理。 | 口コミ、レビュー、お客様の声、販売実績 |

| 権威性 | 専門家や権威のある人の意見を信じやすい心理。 | 専門家の監修、受賞歴、メディア掲載実績 |

| 好意・親近感 | よく接触するものや自分と似ている人に好意を抱く心理。 | SNSでの継続的な発信、キャラクター活用 |

| 一貫性の原理 | 一度決めた態度や行動を貫き通したいという心理。 | 無料会員登録、フット・イン・ザ・ドア・テクニック |

| 保有効果 | 一度自分が所有したものに高い価値を感じる心理。 | 無料トライアル、試着、返品保証 |

| 損失回避の法則 | 得をすることよりも損を避けることを優先する心理。 | 「今だけ無料」「〇〇を失う前に」という訴求 |

| アンカリング効果 | 最初に見た情報が判断の基準になる心理。 | 通常価格と割引価格の併記 |

| カリギュラ効果 | 禁止されると、かえって興味が湧いてしまう心理。 | 「〇〇な方は見ないでください」というコピー |

| バーナム効果 | 誰にでも当てはまることを自分事だと感じる心理。 | ターゲットを絞った語りかけ、診断コンテンツ |

| シャルパンティエ効果 | 同じ内容でも表現を変えることで印象が変わる効果。 | 身近なものへの例え(レモン〇個分のビタミンC) |

① 限定性や希少性をアピールする

「機会損失を恐れる」という人間の本能的な心理を利用し、「今、ここで手に入れなければ損をする」という感情を喚起する方法です。手に入りにくいものほど価値が高いと感じる心理(希少性の原理)に基づいています。

- なぜ効果があるのか: 人は自由に選択できる機会が失われることに対して、強い抵抗を感じます。限定性を提示されると、「このチャンスを逃したら二度と手に入らないかもしれない」という焦りが生まれ、冷静な判断よりも「手に入れる」という行動を優先しやすくなります。

- 具体的な活用例:

- 時間的限定: 「本日23:59までのタイムセール」「今週末限定の特別価格」

- 数量的限定: 「先着100名様限定」「在庫限りで販売終了」

- 対象者限定: 「メルマガ会員様限定の先行販売」「〇〇をご購入いただいたお客様だけの特別オファー」

- 注意点: 乱用すると「また限定セールか」と顧客に思われ、効果が薄れてしまいます。また、実際には限定でないのに限定と偽ることは、景品表示法の有利誤認表示にあたる可能性があるため、厳に慎むべきです。

② 返報性の原理を活用する

「人から何か施しを受けたら、お返しをしなければならない」という義務感を感じる心理を利用する方法です。これは文化を問わず、人間社会の根幹をなす強力な心理的法則です。

- なぜ効果があるのか: 人は他者から親切にされると、心理的な「負債」を感じ、それを解消したいという欲求が生まれます。この「お返しをしたい」という気持ちが、商品購入やサービスの契約といった形で現れることがあります。

- 具体的な活用例:

- 無料サンプルの提供: 化粧品や食品の試供品を配る。

- 有益な情報の無償提供: ブログ記事やホワイトペーパーで、顧客の悩みを解決するノウハウを公開する。

- 無料相談・診断: 専門家が無料で相談に乗ったり、現状を診断したりするサービスを提供する。

- 注意点: 見返りをあからさまに求めると、顧客は「売りつけられる」と警戒してしまいます。あくまで「顧客のために」という純粋な姿勢で価値を提供することが、信頼関係を築き、結果的に購買に繋がる鍵です。

③ 社会的証明を活用する(口コミ・レビューなど)

「多くの人が支持しているものなら、良いものに違いない」と判断する心理を利用する方法です。特に自分で判断する自信がない時や、情報が不足している時に、他者の行動を判断基準にする傾向(同調行動)に基づいています。

- なぜ効果があるのか: 自分で一から情報を集めて判断するのは大変な労力がかかります。そのため、多くの人が選んでいるという事実は、「判断のショートカット」として機能します。「みんなが良いと言っているのだから、失敗する確率は低いだろう」という安心感が、購買へのハードルを下げます。

- 具体的な活用例:

- お客様の声・レビューの掲載: Webサイトに具体的な感想や評価(星の数など)を掲載する。

- 販売実績・導入実績の提示: 「累計販売数〇〇万個突破」「導入企業数〇〇社以上」といった具体的な数字を示す。

- 行列の演出: 実店舗で意図的に行列を作り出し、人気があるように見せる(オンラインでは「〇〇人が見ています」などの表示)。

- 注意点: やらせやサクラによるレビューは、発覚した際に企業の信頼を著しく損ないます。正直で透明性のある情報開示が、長期的な信頼の構築に不可欠です。ネガティブなレビューにも誠実に対応する姿勢を見せることが、かえって信頼を高める場合もあります。

④ 権威性をアピールする

専門家や著名人、公的機関など、権威のある存在からの推薦や評価を提示することで、商品やサービスの信頼性を高める方法です。人は権威のある者の意見を無批判に受け入れてしまう傾向があります。

- なぜ効果があるのか: 専門的な内容について、素人が正しく判断するのは困難です。そのため、「その道のプロフェッショナルが言うのだから間違いないだろう」と、専門家の判断に自分の判断を委ねることで、認知的な負荷を軽減しようとします。

- 具体的な活用例:

- 専門家による監修・推薦: 「医師監修」「弁護士推薦」といった肩書きを明記する。

- 受賞歴のアピール: 「〇〇デザイン賞受賞」「顧客満足度No.1」といった客観的な評価を示す。

- メディア掲載実績: 有名雑誌やテレビ番組で紹介された実績をアピールする。

- 注意点: 権威を偽ることは、言うまでもなく許されません。「No.1」表示などを行う場合は、客観的な調査に基づいた根拠を明確に示す必要があります(景品表示法上の注意が必要)。

⑤ 好意や親近感を抱かせる(単純接触効果)

人は、繰り返し接触するものに対して、自然と好意や親近感を抱きやすくなるという心理(ザイアンスの法則)を利用する方法です。

- なぜ効果があるのか: 見知らぬものには警戒心を抱きますが、何度も目にすることで、その対象は「既知の安全なもの」と認識され、警戒心が薄れていきます。この安心感が、徐々に好意へと変化していきます。

- 具体的な活用例:

- リターゲティング広告: 一度サイトを訪れたユーザーに、繰り返し広告を表示する。

- SNSでの継続的な情報発信: 毎日決まった時間に投稿するなど、顧客の生活に溶け込む。

- メールマガジンの定期配信: 定期的に有益な情報を届けることで、接触回数を増やす。

- 親しみやすいキャラクターの活用: 企業の顔としてキャラクターを立て、様々な場面で登場させる。

- 注意点: 接触頻度が高すぎると、かえって「しつこい」と不快感を与えてしまうリスクがあります。顧客が不快に感じない、適切な頻度とタイミングを見極めることが重要です。

⑥ 一貫性の原理を活用する

人は、一度自身で決断したことや、公言したことに対して、それと矛盾しない行動を取り続けようとする心理を利用する方法です。

- なぜ効果があるのか: 自分の言動に一貫性がないと、他者から信頼できない人物だと思われたり、自分自身でも自己矛盾に陥ったりすることを避けたいという気持ちが働きます。そのため、最初の小さなコミットメント(関与)をすると、後から続くより大きな要求にも応じやすくなります。

- 具体的な活用例:

- フット・イン・ザ・ドア・テクニック: まずは「メールアドレスの登録(無料)」や「資料請求」といった簡単な要求に応じてもらい、その後で「有料プランへのアップグレード」や「個別相談」といった、より大きな要求を提示する。

- アンケートへの協力: 最初に簡単なアンケートに答えてもらうことで、その商品やテーマへの関与を深めさせ、その後の提案を受け入れやすくする。

- 注意点: 顧客が「騙された」と感じるような、不誠実な使い方をしてはいけません。あくまで顧客が自らの意思でステップアップしていくのを自然に後押しする、という姿勢が大切です。

⑦ 保有効果で「自分のもの」と感じさせる

人は、自分が所有しているものに対して、客観的な価値以上に高い価値を感じるという心理を利用する方法です。

- なぜ効果があるのか: 一度「自分のもの」と認識すると、その対象に愛着が湧き、それを手放すこと(失うこと)に強い抵抗を感じるようになります。この「失いたくない」という気持ちが、購入の決断を後押しします。

- 具体的な活用例:

- 無料トライアル・お試し期間: ソフトウェアやサブスクリプションサービスを一定期間無料で使ってもらい、その利便性を実感させる。期間終了時に「この便利な生活がなくなるのは嫌だ」と思わせる。

- 試着・試乗: アパレルや自動車など、実際に身につけたり、体験したりする機会を提供する。

- 返金・返品保証: 「もし気に入らなければ返品できます」と伝えることで、購入のリスクを下げ、気軽に「所有」体験をしてもらう。

- 注意点: トライアル期間が終了した後の有料プランへの移行がスムーズにできるように、導線を設計しておくことが重要です。

⑧ 損失回避の法則で「失いたくない」と思わせる

人は「1万円を得る喜び」よりも「1万円を失う苦痛」の方を、心理的により大きく感じるという法則を利用する方法です。利益を得るチャンスよりも、損失を回避する方を優先する傾向があります。

- なぜ効果があるのか: 人間の脳は、生存本能から、ネガティブな情報(危険や損失)に対してより敏感に反応するようにできています。「損をするかもしれない」という恐怖や不安は、行動を強く動機付けます。

- 具体的な活用例:

- ポジティブな表現 vs ネガティブな表現:

- (△)「このサプリを飲めば、毎日元気に過ごせます」

- (〇)「対策をしないと、将来の健康を損なうかもしれません。手遅れになる前に始めませんか?」

- 機会損失の強調:

- (△)「今登録すると、特典がもらえます」

- (〇)「本日中に登録しないと、限定特典を受け取る権利を失います」

- ポジティブな表現 vs ネガティブな表現:

- 注意点: 過度に不安や恐怖を煽るような表現は、顧客に不快感を与え、企業の品位を損なう可能性があります。倫理的な配慮を持ち、顧客の課題解決に寄り添う姿勢を忘れないことが大切です。

⑨ アンカリング効果で価格のお得感を演出する

最初に提示された情報(アンカー)が、その後の判断に大きな影響を与えるという心理効果を利用する方法です。特に価格交渉や購買の場面で強力に働きます。

- なぜ効果があるのか: 人は絶対的な価値基準を持っているわけではなく、何かを比較対象として相対的に価値を判断します。最初に高い価格(アンカー)を見せられると、それが基準となり、その後に提示される価格が実際以上に安く感じられます。

- 具体的な活用例:

- 二重価格表示: 「メーカー希望小売価格 10,000円 → 特別価格 7,000円」のように、元の価格を併記することで、割引後のお得感を強調する。

- 松竹梅の法則(価格設定): 高価格帯の「松」プランを見せることで、中価格帯の「竹」プランをリーズナブルに感じさせ、選択しやすくする。

- 注意点: 根拠のない元の価格を提示する「不当な二重価格表示」は、景品表示法で禁止されています。アンカーとして提示する価格には、客観的な根拠が必要です。

⑩ カリギュラ効果で興味を引く

「〜してはいけない」と禁止されると、かえってその行為をしてみたくなるという心理現象を利用する方法です。

- なぜ効果があるのか: 禁止されることで、自分の自由な行動が制限されたと感じ、それに反発して自由を取り戻そうとする心理(心理的リアクタンス)が働きます。また、「なぜ禁止されているのだろう?」という好奇心が刺激され、中身を確認したくなります。

- 具体的な活用例:

- 広告コピー: 「本気で痩せたい人以外は見ないでください」「〇〇を知らないあなたは、絶対にクリックしないでください」

- コンテンツの導入部: 「この先の内容は少しショッキングかもしれません」と前置きすることで、読み進めたいという欲求を掻き立てる。

- 注意点: 非常に強力な効果を持つ反面、使いどころを間違えると、ただの悪ふざけや不誠実な印象を与えかねません。コンテンツの中身が、その強い煽り文句に見合うだけのものであることが大前提です。

⑪ バーナム効果で「自分ごと」だと思わせる

誰にでも当てはまるような曖昧で一般的な記述を、あたかも自分のことだけを的確に言い当てているかのように感じてしまう心理現象を利用する方法です。占いや血液型診断などでよく使われます。

- なぜ効果があるのか: 人は自分に関心があり、自分のことを理解してほしいという欲求を持っています。そのため、自分に向けられていると感じるメッセージに対しては、無意識のうちに自分に都合の良いように解釈し、受け入れやすくなります。

- 具体的な活用例:

- ターゲットへの語りかけ: 「最近、仕事とプライベートの両立に悩んでいませんか?」「もっと自分の時間が欲しい、そう感じることがありますよね?」といったように、多くの人が抱えるであろう悩みを、あたかも個別に語りかけているかのように表現する。

- 診断コンテンツ: 簡単な質問に答えることで、「あなたにおすすめの〇〇はこれ!」といった診断結果を提示する。

- 注意点: あまりにも漠然としすぎていると響きません。ペルソナ(顧客像)をしっかりと設定し、そのペルソナが抱えるであろう悩みや願望を、具体的かつ共感できる言葉で表現することが、「自分ごと」と感じさせる精度を高めます。

⑫ シャルパンティエ効果で商品の魅力を分かりやすく伝える

客観的には同じ数値やデータでも、表現方法を変えることで、受け手の印象を大きく変えることができる効果です。

- なぜ効果があるのか: 人は抽象的な数字や単位よりも、具体的で身近なもの、イメージしやすいものに置き換えて伝えられる方が、その価値や量を直感的に理解しやすいためです。

- 具体的な活用例:

- 栄養成分:

- (△)「ビタミンC 2000mg配合」

- (〇)「レモン100個分のビタミンCを凝縮!」

- 軽さ:

- (△)「本体重量 300g」

- (〇)「りんご1個分とほぼ同じ軽さ」

- 広さ:

- (△)「総面積 50,000平方メートル」

- (〇)「東京ドーム約1個分の広大な敷地」

- 栄養成分:

- 注意点: 比較対象が一般的で、多くの人がその大きさや重さをイメージできるものであることが重要です。分かりにくいものに例えても効果はありません。顧客が「なるほど!」と直感的に理解できるような、絶妙なたとえを見つけることがポイントです。

購買意欲を高める具体的なマーケティング施策5選

心理学の法則を理解した上で、次はその知識をどのような形で実践に落とし込むかが重要になります。ここでは、顧客の購買意欲を段階的に醸成し、最終的な購買へと繋げるための代表的なマーケティング施策を5つ紹介します。それぞれの施策が、AISASモデルのどの段階で特に有効か、そしてどの心理効果と関連が深いかを意識しながら読み進めてみてください。

| 施策名 | 概要 | 主なターゲット | 関連する心理効果 |

|---|---|---|---|

| コンテンツマーケティング | 顧客に有益な情報を提供し、信頼関係を築くことで、見込み客を育成する手法。 | 潜在層〜顕在層 | 返報性の原理、権威性、好意・親近感 |

| SNSマーケティング | SNSを通じて顧客と双方向のコミュニケーションを図り、ファンを増やす手法。 | 潜在層〜既存顧客 | 社会的証明、好意・親近感、一貫性の原理 |

| インフルエンサーマーケティング | 影響力のある人物を通じて商品やサービスをPRし、認知度と信頼性を高める手法。 | 潜在層〜顕在層 | 権威性、社会的証明、好意・親近感 |

| イベントマーケティング | セミナーや展示会など、リアルな体験を通じて顧客との関係を深め、購買意欲を喚起する手法。 | 顕在層〜比較検討層 | 限定性、保有効果、返報性の原理 |

| メールマガジン | 顧客リストに対し、定期的に情報を発信し、継続的な関係を維持する手法。 | 顕在層〜既存顧客 | 単純接触効果、限定性、一貫性の原理 |

① コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、事例集といった「コンテンツ」を通じて、顧客にとって価値のある情報を提供し続けることで、見込み客の信頼を獲得し、最終的にファンになってもらうことを目指すマーケティング手法です。直接的な売り込みではなく、顧客が自ら情報を探す「Search」の段階で「良き相談相手」としての地位を確立することに主眼を置いています。

- 購買意欲を高めるメカニズム:

- 返報性の原理: 顧客が抱える悩みや課題に対し、無償で解決策となるような質の高い情報を提供することで、「有益な情報をもらったから、この企業のサービスを検討してみよう」という気持ちを育みます。

- 権威性: 専門的で深い知見に基づいたコンテンツを発信し続けることで、その分野における専門家・第一人者としてのポジションを確立できます。「この企業が言うことなら信頼できる」という権威性が、購買の強力な後押しとなります。

- 単純接触効果(好意・親近感): 顧客が何かを調べようとするたびに、自社のコンテンツが検索結果に表示されるようになれば、繰り返し接触することになり、自然と親近感や好意が醸成されます。

- 具体的な進め方:

- ペルソナとカスタマージャーニーの設計: 「誰が」「どのような課題を持ち」「どのようなプロセスを経て」購買に至るのかを明確にします。

- キーワード調査: 各段階の顧客がどのようなキーワードで検索するかを調査し、コンテンツのテーマを決定します。

- コンテンツ作成: 検索意図に応える、高品質でオリジナリティのあるコンテンツ(記事、動画など)を作成します。

- コンテンツの配信・拡散: 作成したコンテンツを自社ブログ(オウンドメディア)に掲載し、SEO対策を行うとともに、SNSやメルマガで拡散します。

- 効果測定と改善: アクセス解析ツールなどを用いて効果を測定し、リライトや新たなコンテンツ企画に繋げます。

- メリット・デメリット:

- メリット: 一度作成したコンテンツは資産として残り続け、長期的に集客効果を発揮します。広告費をかけずに見込み客を獲得でき、顧客ロイヤルティも高めやすいです。

- デメリット: 効果が出るまでに時間がかかります(最低でも半年〜1年)。また、継続的に質の高いコンテンツを作成し続けるためのリソース(時間、労力、専門知識)が必要です。

② SNSマーケティング

SNSマーケティングとは、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTokといったソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用して、顧客とのコミュニケーションを図り、ブランド認知度の向上、ファンの育成、そして最終的な購買促進を目指す手法です。AISASモデルの「Share」を活性化させ、口コミによる好循環を生み出す上で欠かせない施策です。

- 購買意欲を高めるメカニズム:

- 社会的証明: 多くのフォロワー数、「いいね」やシェアの数は、そのブランドが人気であることの証明になります。また、ユーザーが生成したコンテンツ(UGC)が投稿されることで、リアルな口コミが広がり、信頼性が高まります。

- 好意・親近感(単純接触効果): 企業の「中の人」の顔が見えるような親しみやすい投稿や、ユーザーとの積極的な交流を通じて、企業と顧客の心理的な距離を縮めることができます。毎日フィードに表示されることで、単純接触効果も期待できます。

- 限定性: SNS限定のキャンペーンやクーポンを配布することで、フォロワーであることの特別感を演出し、購買意欲を直接的に刺激します。

- 具体的な進め方:

- 目的とターゲットの明確化: 何のために(認知度向上、販売促進など)、誰に向けて(年齢、性別、興味など)発信するのかを決めます。

- プラットフォームの選定: ターゲットユーザーが多く利用しており、自社の商材と相性の良いSNSプラットフォームを選びます。

- アカウントコンセプトの設定: どのようなキャラクターで、どのような情報を、どのようなトーン&マナーで発信するのかを決めます。

- コンテンツの企画・投稿: ユーザーの役に立つ情報、共感を呼ぶ投稿、参加したくなるキャンペーンなどを企画し、定期的に投稿します。

- 交流と分析: コメントやDMに返信するなど、ユーザーと積極的に交流します。インサイト機能を活用して投稿の効果を分析し、改善を続けます。

- メリット・デメリット:

- メリット: 低コストで始めることができ、情報の拡散力が高いです。顧客の生の声を直接聞くことができ、ファンとの強いエンゲージメントを築きやすいです。

- デメリット: 常に新しい情報を発信し続ける運用負荷がかかります。不適切な投稿や対応が原因で「炎上」するリスクがあり、ブランドイメージを大きく損なう可能性があります。

③ インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーマーケティングとは、特定の分野で強い影響力を持つ人物(インフルエンサー)に自社の商品やサービスを体験・紹介してもらい、そのフォロワーに対して情報を届けるマーケティング手法です。広告色が薄く、信頼できる第三者からの「おすすめ」として、顧客に受け入れられやすいのが特徴です。

- 購買意欲を高めるメカニズム:

- 権威性・社会的証明: インフルエンサーは、その分野における専門家やトレンドセッターと見なされています。彼らが推奨することは、フォロワーにとって「信頼できる情報」であり、「流行っているもの」と認識され、強い社会的証明として機能します。

- 好意・親近感: フォロワーは、インフルエンサーに対して強い好意や憧れを抱いています。その憧れの対象が使っているものに対して、「自分も同じものを使いたい」という欲求が生まれやすくなります。

- 具体的な進め方:

- 目的とKPIの設定: 認知度向上、商品理解促進、販売数増加など、施策の目的と具体的な目標数値(KPI)を設定します。

- インフルエンサーの選定: 自社のブランドイメージやターゲット層と合致し、エンゲージメント率(フォロワーの反応率)の高いインフルエンサーを選定します。フォロワー数だけでなく、その質が重要です。

- 依頼と交渉: PR投稿の内容、投稿時期、報酬などの条件をインフルエンサーまたは所属事務所と交渉します。

- 投稿内容の確認と実施: 景品表示法に基づき、広告であることが分かるように「#PR」「#広告」などの表記を徹底してもらうよう依頼します。

- 効果測定: 投稿のリーチ数、エンゲージメント数、Webサイトへの流入数、コンバージョン数などを測定し、費用対効果を評価します。

- メリット・デメリット:

- メリット: 広告を嫌う層にも自然な形でアプローチできます。ターゲット層にピンポイントで情報を届けることができ、高い費用対効果が期待できます。

- デメリット: インフルエンサーの選定を誤ると効果が出ないばかりか、ブランドイメージを損なうリスクがあります。インフルエンサーの不祥事(ステルスマーケティングなど)に巻き込まれる可能性もゼロではありません。

④ イベントマーケティング

イベントマーケティングとは、展示会、セミナー、ウェビナー、体験会、ユーザー交流会といった「イベント」を企画・実施することで、顧客と直接的な接点を持ち、商品・サービスへの理解を深め、購買意欲を強力に喚起する手法です。オンラインでのコミュニケーションが主流となる中で、リアルな体験価値を提供できる点が強みです。

- 購買意欲を高めるメカニズム:

- 保有効果: 商品のデモンストレーションを見たり、実際に触れて試したりすることで、「もしこれを所有したら」という疑似体験ができ、保有効果が働きます。

- 限定性・希少性: 「イベント参加者限定の特別割引」「本日、この場でご契約いただいた方への特典」など、その場限りのオファーを提示することで、希少性を演出し、即時の決断を促します。

- 返報性の原理: 有益な情報が得られるセミナーや、楽しい体験ができるイベントに参加することで、顧客は「良い機会を提供してくれた」と感じ、企業に対して好意的な感情を抱きやすくなります。

- 具体的な進め方:

- 企画立案: イベントの目的、ターゲット、コンセプト、コンテンツ、予算を決定します。

- 集客: Webサイト、SNS、広告、メールマガジンなど、様々なチャネルでイベントの告知と参加者募集を行います。

- 運営・実施: 会場の設営、当日の進行、スタッフの配置など、参加者が満足できるようなスムーズな運営を行います。

- クロージング: イベントの最後に、アンケートの実施や個別相談会、特別オファーの案内など、次のアクションに繋げるためのクロージングを行います。

- フォローアップ: イベント参加者に対して、お礼のメールを送ったり、後日個別にアプローチしたりして、関係を継続させます。

- メリット・デメリット:

- メリット: 顧客の反応を直接見ながら、双方向のコミュニケーションが取れます。熱量の高い見込み客を発掘しやすく、その場で商談や契約に繋がる可能性もあります。

- デメリット: 会場費や人件費など、他の施策に比べてコストが高くなる傾向があります。集客がうまくいかないリスクや、当日の運営トラブルのリスクも考慮する必要があります。

⑤ メールマガジン

メールマガジン(メルマガ)は、自社の見込み客や既存顧客に対して、Eメールを通じて定期的に情報を発信する、古くからあるが今なお強力なマーケティング手法です。一度接点を持った顧客との関係を維持・深化させ、購買意欲を育て続ける(リードナーチャリング)上で中心的な役割を果たします。

- 購買意欲を高めるメカニズム:

- 単純接触効果: 定期的にメールボックスに情報が届くことで、企業の存在を忘れられることを防ぎ、単純接触効果によって親近感を維持・向上させます。

- 限定性・一貫性の原理: 「メルマガ読者限定」のセール情報や先行販売の案内を送ることで、特別感を与え、購買意欲を刺激します。また、メールアドレスを登録するという小さなコミットメントをした顧客は、その後の企業からの働きかけに対しても、一貫した行動(開封、クリック、購入など)を取りやすくなります。

- パーソナライズ: 顧客の属性や過去の購買履歴に基づいて、一人ひとりに最適化された情報(例:「〇〇様へのおすすめ商品」)を送ることで、「自分のことを理解してくれている」と感じさせ、エンゲージメントを高めます。

- 具体的な進め方:

- リストの獲得: Webサイトでの登録フォーム設置、資料ダウンロードやセミナー申し込み時の同時登録など、質の高いメールアドレス(リスト)を収集します。

- 配信計画の策定: 誰に(セグメント)、何を(コンテンツ)、いつ(配信頻度・タイミング)送るのかを計画します。

- コンテンツ作成: 開封したくなる件名、読みやすいレイアウト、クリックしたくなるCTA(Call To Action)ボタンを工夫し、有益なコンテンツを作成します。

- 配信と効果測定: メール配信ツールを使って配信し、開封率、クリック率、コンバージョン率などを測定します。

- リストのメンテナンス: 配信エラーになるアドレスや、長期間反応のないアドレスを定期的に整理し、リストの質を高く保ちます。

- メリット・デメリット:

- メリット: 他のメディアに比べて、比較的低コストで運用できます。顧客に直接、能動的にアプローチでき、セグメント配信によるパーソナライズが容易です。費用対効果(ROI)が非常に高い施策の一つとされています。

- デメリット: そもそもメールアドレスを獲得するハードルがあります。開封されずに埋もれてしまったり、迷惑メールと判断されたりする可能性もあります。読者に飽きられないよう、常に価値のあるコンテンツを提供し続ける工夫が必要です。

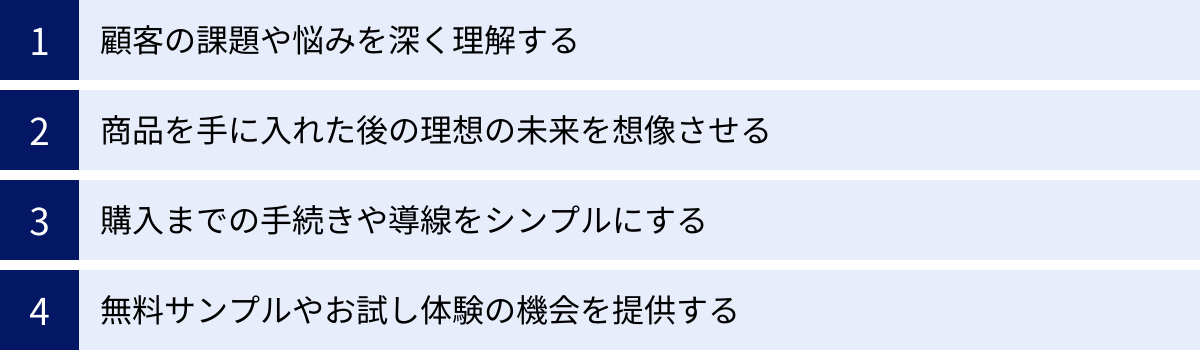

施策の効果を最大化させるためのポイント

前章で紹介したようなマーケティング施策は、ただ実施するだけでは十分な効果を発揮しません。その効果を最大化するためには、すべての施策の根底に流れるべき、いくつかの重要な考え方があります。ここでは、顧客の心を真に動かし、購買意欲を確実なものにするための4つの本質的なポイントを深掘りします。

顧客の課題や悩みを深く理解する

あらゆるマーケティング活動の出発点は、顧客を深く理解することにあります。自社が売りたいものを一方的にアピールするのではなく、「顧客が本当に求めているものは何か」「どのような課題や悩みを抱えているのか」を徹底的に掘り下げることが、施策の成否を分けます。

- なぜ重要なのか: 顧客は、商品そのものが欲しいわけではありません。その商品を使うことで得られる「課題の解決」や「理想の未来の実現」を求めています。顧客の深層心理にある本当のニーズを理解できていなければ、どんなに優れた施策も「自分ごと」として捉えてもらえず、心に響くことはありません。

- 具体的なアプローチ:

- ペルソナの深化: 年齢や性別といったデモグラフィック情報だけでなく、その人物が日々何を感じ、何を考え、何に悩み、何を望んでいるのかというサイコグラフィック情報(価値観、ライフスタイル、性格など)まで踏み込んで、リアルな人物像を描き出します。

- カスタマージャーニーマップの作成: 顧客が商品を認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入し、さらにはファンになるまでの一連のプロセスを時系列で可視化します。各段階で顧客がどのような感情を抱き、どのような情報を必要としているのかを洗い出すことで、適切なタイミングで適切なアプローチを行うための地図となります。

- 顧客の声の傾聴: アンケート調査、顧客インタビュー、SNS上の口コミ分析(ソーシャルリスニング)、営業担当者やカスタマーサポートからのフィードバック収集などを通じて、顧客の生の声を積極的に集めます。顧客が使う言葉の中にこそ、彼らの本当の課題や欲求を理解するヒントが隠されています。

顧客理解は一度行えば終わりではありません。市場や顧客の価値観は常に変化し続けます。継続的に顧客と対話し、理解をアップデートし続ける姿勢こそが、長期的に選ばれ続けるブランドの条件です。

商品を手に入れた後の理想の未来を想像させる

顧客は商品の機能(スペック)を比較検討しますが、最終的な購買の決め手となるのは、多くの場合「感情」です。その商品やサービスを手に入れることで、自分の生活がどのように素晴らしいものに変わるのか、どんなポジティブな感情を得られるのか。その「理想の未来」を鮮明にイメージさせることが、購買意欲を劇的に高めます。

- なぜ重要なのか: 人は論理で自分を納得させ、感情で決断を下す生き物です。スペックの羅列は、左脳的な理解には繋がっても、右脳的な「欲しい!」という強い欲求には結びつきにくいのです。顧客が支払う対価以上の「価値(ベネフィット)」を感じさせることができれば、価格は問題ではなくなります。

- 具体的なアプローチ:

- 機能(Feature)から便益(Benefit)への転換:

- (△ 機能)「このカメラは2000万画素です」

- (〇 便益)「お子様のかけがえのない一瞬を、まるでその場にいるかのような臨場感で、未来まで鮮明に残せます」

- ストーリーテリング: 商品開発の背景にある物語や、ある顧客がその商品によって人生が変わった(架空の)ストーリーなどを語ることで、顧客は感情移入しやすくなります。商品の特徴を単なる情報としてではなく、感動的な物語として伝えるのです。

- ビジュアルの活用: 写真や動画は、テキストよりも遥かに雄弁に理想の未来を語ることができます。顧客が「こうなりたい」と憧れるような、幸せなライフスタイルを想起させる高品質なビジュアルを用意しましょう。

- 機能(Feature)から便益(Benefit)への転換:

「この商品があれば、私の悩みは解決し、もっと幸せになれるかもしれない」――。顧客にそう感じさせることができた時、購買意欲は頂点に達します。

購入までの手続きや導線をシンプルにする

どんなに顧客の購買意欲が高まっても、いざ購入しようとした段階で手間やストレスを感じさせてしまっては、すべてが台無しになります。欲しいと思ったその瞬間の熱量を逃さず、スムーズに購入完了まで導くための「導線設計」は、見過ごされがちですが極めて重要なポイントです。これを「コンバージョン率最適化(CRO)」と呼びます。

- なぜ重要なのか: 購入プロセスにおける少しのつまずき(「どこをクリックすればいいか分からない」「入力項目が多すぎる」「希望の決済方法がない」など)は、顧客の購買意欲を急速に低下させ、サイトからの離脱(いわゆる「カゴ落ち」)に直結します。顧客に「考えさせない」「迷わせない」ことが鉄則です。

- 具体的なアプローチ:

- 入力フォームの最適化(EFO):

- 入力項目は必要最小限に絞る。

- 住所の自動入力機能などを導入する。

- エラー表示はリアルタイムで分かりやすく行う。

- 必須項目と任意項目を明確に区別する。

- 決済方法の多様化: クレジットカード決済だけでなく、コンビニ決済、銀行振込、各種スマホ決済(PayPay, LINE Payなど)、後払い決済など、顧客が希望するであろう決済手段を幅広く用意します。

- CTAボタンの最適化: 「購入する」「カートに入れる」といったCTA(Call To Action)ボタンは、目立つ色やデザインにし、ページ内の最適な位置に配置します。文言も「無料で試してみる」「資料をダウンロードする」など、次のアクションが明確に分かるように工夫します。

- 表示速度の改善: ページの表示が遅いことは、顧客にとって大きなストレスです。画像の圧縮や不要なスクリプトの削除などを行い、サイトの表示速度を常に高速に保ちます。

- 入力フォームの最適化(EFO):

最高の顧客体験は、商品を手に入れた後から始まるのではなく、購入を決意した瞬間から始まっているのです。

無料サンプルやお試し体験の機会を提供する

人は、未知のものに対して不安や警戒心を抱くものです。特に高価な商品や、長期契約が必要なサービスの場合、「買って失敗したくない」という気持ちが、購買への大きな障壁となります。このリスクに対する不安を取り除き、最初の一歩を踏み出しやすくするために、無料サンプルやお試し体験の提供は非常に効果的です。

- なぜ重要なのか: これは前述した心理効果の強力なコンビネーションです。

- 保有効果: 無料で試すことで、顧客はそれを一時的に「自分のもの」として認識します。その便利さや快適さを実感すると、それを手放したくないという気持ちが芽生え、有料での継続利用に繋がりやすくなります。

- 返報性の原理: 「無料でこんなに良い体験をさせてもらったのだから」という気持ちが、企業への好意や、購入という形での「お返し」に繋がります。

- リスクリバーサル: 「失敗するかもしれない」という顧客側のリスクを、企業側が「もし気に入らなければ料金はいただきません」と肩代わりすることで、購入の心理的ハードルを劇的に下げることができます。

- 具体的なアプローチ:

- フリートライアル: ソフトウェアやサブスクリプションサービスで、機能制限版や期間限定版を無料で提供する。

- 無料サンプル: 化粧品、健康食品、日用品などで、少量の試供品を提供する。

- 返金保証: 「30日間全額返金保証」のように、一定期間内であれば理由を問わず返金に応じる制度を設ける。

- 初回限定割引: 「初回お試し価格 980円」のように、最初の購入ハードルを大幅に下げる。

「まずは気軽に試してみてください」というオープンな姿勢は、顧客に安心感と信頼感を与え、最終的に長期的な優良顧客になってもらうための重要な投資となります。

購買意欲が高い顧客を見つける方法

マーケティング施策を闇雲に打つだけでは、効率が悪くコストもかさみます。成果を最大化するためには、数多くの見込み客の中から、特に「今、買う可能性が高い」顧客、すなわち購買意欲が高いホットな顧客を見つけ出し、リソースを集中投下することが重要です。ここでは、データに基づき、購買意欲の高い顧客を特定するための具体的な方法を3つ紹介します。

Webサイトの行動履歴を分析する

顧客が自社のWebサイト内でどのような行動を取ったかは、その関心度や購買意欲を測るための宝の山です。Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを活用することで、これらの行動を定量的に分析できます。

- なぜ有効なのか: 顧客の行動は、その心理状態を雄弁に物語ります。ただサイトを訪れただけの人と、料金ページを何度も見たり、導入事例を熱心に読み込んだりしている人では、購買意欲の高さが全く異なることは明らかです。これらのデジタル上の「足跡」を追跡・分析することで、見込み客の温度感を可視化できます。

- 注目すべき行動データ:

- 閲覧ページ:

- 料金・価格ページ: 具体的なコストを調べている段階で、比較検討フェーズに入っている可能性が高いです。

- 導入事例・お客様の声ページ: 他の人がどのように成功したかを知りたいと考えており、自分ごととして利用を検討している兆候です。

- よくある質問(FAQ)ページ: 購入前の疑問や不安を解消しようとしており、購買意欲が高い状態です。

- 会社概要・お問い合わせページ: 企業としての信頼性を確認したり、具体的な相談を検討したりしている段階です。

- 滞在時間・閲覧ページ数: サイト内の滞在時間が長く、多くのページを回遊しているユーザーは、それだけ関心が高いと判断できます。

- 訪問頻度: 短期間に何度もサイトを再訪しているユーザーは、複数の競合と比較しているか、購入の最終決定段階にいる可能性があります。

- 特定のコンバージョン行動:

- 資料ダウンロード: 料金表やサービス詳細資料をダウンロードする行為は、非常に強い関心の表れです。

- メルマガ登録: 継続的に情報を受け取りたいという意思表示です。

- カート投入: ECサイトにおいて、商品をカートに入れる行為は、購買まであと一歩の段階です。

- 閲覧ページ:

- 具体的な活用法:

- リードスコアリング: MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入し、上記のような特定の行動に対して点数を設定します(例:料金ページ閲覧で+5点、資料ダウンロードで+10点)。合計スコアが高いユーザーを「ホットリード」として特定し、営業チームに通知したり、特別なアプローチ(電話、個別メールなど)を行ったりします。

SNSでのエンゲージメントを分析する

SNSは、顧客とのラフなコミュニケーションの場であると同時に、彼らの興味・関心や購買意欲を探るための貴重な情報源です。単に「いいね」の数を追うだけでなく、エンゲージメントの「質」に注目することが重要です。

- なぜ有効なのか: Webサイトへの訪問が「情報を探しに来る」という比較的受け身な行動であるのに対し、SNSでのエンゲージメントは、顧客側からのより能動的なアクションです。コメントや質問は、彼らが何に興味を持ち、何に疑問を感じているかを直接的に示しています。

- 注目すべきエンゲージメント:

- コメントの内容: 「これ、どこで買えますか?」「〇〇の機能について詳しく知りたいです」といった具体的な質問は、高い購買意欲のサインです。自社の投稿だけでなく、他のユーザーの投稿に対するコメントも分析の対象となります。

- ダイレクトメッセージ(DM): わざわざ個別にDMを送ってくるユーザーは、公の場ではしにくい具体的な相談や購入に関する質問を抱えている可能性が高く、非常にホットな見込み客と言えます。

- メンション・タグ付け: 自社の商品やサービスに関する投稿に、自社アカウントをメンションしたり、タグ付けしたりしてくれるユーザーは、既に商品を利用しているか、強い関心を持っています。特にポジティブな内容であれば、将来の優良顧客候補です。

- 特定のハッシュタグの使用: 自社が設定したキャンペーン用のハッシュタグや、ブランド名を含むハッシュタグを使って投稿しているユーザーは、ブランドへの帰属意識が高いと考えられます。

- 保存数: Instagramなどで、後から見返せるように投稿を「保存」する行為は、その情報がユーザーにとって非常に有益であり、将来の購買の参考にしようとしている可能性を示唆します。

- 具体的な活用法:

- ソーシャルリスニング: 専用のツールを使い、SNS上で自社名、商品名、関連キーワードがどのように語られているかを常にモニタリングします。ポジティブな言及や質問を素早くキャッチし、積極的にコミュニケーションを取ることで、購買意欲をさらに高めることができます。

- エンゲージメントの高いユーザーへのアプローチ: 頻繁にコメントをくれるユーザーや、好意的な投稿をしてくれるユーザーに対しては、感謝を伝えたり、特別な情報を提供したりすることで、より強いファンになってもらうための関係構築を図ります。

アンケートを実施してニーズを調査する

Webサイトの行動履歴やSNSのエンゲージメントが「間接的な」意欲の現れであるのに対し、アンケートは顧客に「直接的に」そのニーズや意欲を尋ねることができる強力な手法です。

- なぜ有効なのか: 顧客が自ら回答という形で、自身の状況や考えを言語化してくれるため、他のどの手法よりも明確で具体的なインサイトを得られます。これまで気づかなかった新たなニーズや、購買を妨げているボトルネックを発見するきっかけにもなります。

- アンケートで聞くべき項目例:

- 現在の課題・悩み: 「〇〇について、現在どのようなことにお困りですか?」といった自由記述形式の質問は、顧客の生の声を聞く上で非常に価値があります。

- BANT条件の確認: 法人向け(BtoB)ビジネスで特に有効なフレームワークです。

- Budget(予算): 「今回の導入に関するご予算はどの程度ですか?」

- Authority(決裁権): 「導入の最終的な決定権はどなたがお持ちですか?」

- Needs(必要性): 「このサービスが、お客様のどのような課題を解決できるとお考えですか?」

- Timeframe(導入時期): 「導入を検討されている時期はいつ頃ですか?」

これらが明確な顧客は、購買意欲が非常に高いと言えます。

- 商品・サービスへの要望: 「当社のサービスに、今後どのような機能を期待しますか?」

- 情報収集のチャネル: 「普段、どのようなメディアで情報を収集していますか?」

- 具体的な活用法:

- Webサイト上でのポップアップアンケート: サイト訪問者に対して、簡単な選択式のアンケートを表示し、回答に応じて最適なコンテンツやオファーに誘導します。

- メールマガジンでのアンケート配信: 既存のリストに対して、より詳細なアンケートを送付し、回答者には特典(クーポンなど)を提供することで回答率を高めます。

- 購入者アンケート: 商品購入後の顧客に対してアンケートを実施し、満足度や購入の決め手、改善点などをヒアリングします。これは次の商品開発やマーケティング施策の改善に繋がります。

これらの方法を組み合わせ、データに基づいて見込み客をセグメント化し、それぞれの温度感に合わせた最適なコミュニケーションを取ることで、マーケティング活動全体の効率と効果を飛躍的に高めることができます。

購買意欲を高める施策を実施する際の注意点

購買意欲を高めようとするあまり、手段が目的化してしまうと、かえって顧客の信頼を損ない、長期的なビジネスチャンスを失うことになりかねません。心理学的なテクニックや強力なマーケティング施策は、諸刃の剣でもあります。ここでは、施策を実施する際に必ず念頭に置くべき3つの重要な注意点について解説します。

誇大広告にならないように表現に気をつける

顧客の興味を引き、購買意欲を掻き立てたいという気持ちから、つい商品やサービスの魅力を過度にアピールしてしまうことがあります。しかし、事実に基づかない、あるいは顧客に誤解を与えるような表現は「誇大広告」と見なされ、深刻な問題を引き起こします。

- なぜ注意が必要か:

- 顧客の信頼失墜: 広告で抱いた過大な期待と、実際に手にした商品の価値との間にギャップがあれば、顧客は「騙された」と感じ、二度と購入してくれないばかりか、悪い口コミを広める原因にもなります。短期的な売上と引き換えに、最も重要な「信頼」という資産を失うことになります。

- 法的リスク: 後述する景品表示法に違反する可能性があります。行政からの措置命令や課徴金納付命令の対象となるリスクがあります。

- 特に注意すべき表現:

- 最上級表現: 「No.1」「日本一」「最高」「最大」といった表現を使用する際は、その主張を裏付ける客観的な調査データと根拠を、誰が見ても分かるように明記する必要があります。根拠がない、あるいは調査方法が不適切である場合は、使用を避けるべきです。

- (悪い例)「顧客満足度No.1の美容液!」(根拠の記載なし)

- (良い例)「顧客満足度No.1の美容液! ※〇〇調査 2024年〇月実施 〇〇部門において」

- 絶対的な表現: 「絶対に痩せる」「必ず儲かる」「100%安全」といった、効果や結果を保証するような断定的な表現は、科学的根拠がない限り、ほぼ間違いなく誇大広告と見なされます。医薬品医療機器等法(旧薬機法)などでも厳しく規制されています。

- before/after表現: 効果を示すためのビフォーアフター写真やデータは、それが一般的な結果であるかのように誤認させない注意が必要です。「※個人の感想であり、効果を保証するものではありません」「※適切な食事管理と運動を併用した結果です」といった注釈(打ち消し表示)を適切に加えることが求められます。ただし、打ち消し表示が小さすぎたり、分かりにくかったりすると、その効果が認められない場合もあります。

- 最上級表現: 「No.1」「日本一」「最高」「最大」といった表現を使用する際は、その主張を裏付ける客観的な調査データと根拠を、誰が見ても分かるように明記する必要があります。根拠がない、あるいは調査方法が不適切である場合は、使用を避けるべきです。

常に誠実であることを第一に考え、事実に基づいて、顧客が合理的な判断を下せるような情報提供を心がけることが、持続可能なビジネスの基本です。

景品表示法などの法律を遵守する

マーケティング活動は、消費者を保護するための様々な法律によって規制されています。中でも、購買意欲を高める施策と特に関わりが深いのが「景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」です。この法律は、商品やサービスの品質、内容、価格などについて、事業者が偽りの表示を行うことを規制しています。

- なぜ遵守が必要か: 法律違反は、企業の社会的信用を大きく損なうだけでなく、消費者庁からの措置命令、課徴金の納付命令といった行政処分の対象となります。これは金銭的なダメージだけでなく、ブランドイメージにも回復困難な傷を残します。

- 景品表示法で特に注意すべき「不当表示」:

- 優良誤認表示: 商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると見せかけたり、事実に反して競争事業者のものよりも著しく優良であると見せかけたりする表示です。

- (例)「カシミヤ100%」と表示していたが、実際には50%しか含まれていなかった。

- (例)他社の一般的な商品と同程度の性能しかないのに、「業界最高水準の性能」と根拠なく表示する。

- 有利誤認表示: 商品やサービスの価格、その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示です。

- (例)「通常価格10,000円→今だけ5,000円!」と表示しているが、実際にはその「通常価格」での販売実績がほとんどない(不当な二重価格表示)。

- (例)「今だけ半額!」と長期間にわたって表示し続け、もはやそれが通常価格となっている。

- 優良誤認表示: 商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると見せかけたり、事実に反して競争事業者のものよりも著しく優良であると見せかけたりする表示です。

- その他の関連法規:

- 特定商取引法: 通信販売など特定の取引形態について、広告表示の義務や誇大広告の禁止などを定めています。

- 医薬品医療機器等法(旧薬機法): 化粧品や健康食品、美容機器などの広告において、医薬品と誤認されるような効能効果(「病気が治る」「シミが消える」など)を謳うことを厳しく禁止しています。

これらの法律に関する知識は、マーケティング担当者にとって必須です。施策を企画する段階で、法務部門や専門家と連携し、法的な問題がないかを必ず確認するプロセスを組み込むことが不可欠です。

参照:消費者庁ウェブサイト

炎上リスクを考慮して慎重に企画する

SNSの普及により、情報は瞬時に、そして爆発的に拡散されるようになりました。これはマーケティングにとって大きなチャンスであると同時に、一つの不適切な投稿やキャンペーンが、大規模な批判や非難を浴びる「炎上」に繋がるリスクを常に内包していることを意味します。

- なぜ考慮が必要か: 炎上は、ブランドイメージを一夜にして地に落とし、不買運動に発展することさえあります。一度失った信頼を回復するには、多大な時間とコスト、そして労力が必要です。特に、顧客の心理を巧みに利用しようとする施策は、一歩間違えると「人を操ろうとしている」「不誠実だ」という強い反発を招きかねません。

- 炎上に繋がりやすい企画の例:

- 差別的・軽率な表現: ジェンダー、人種、国籍、宗教、性的指向、容姿など、多様性や人権に関わるテーマを軽率に扱う表現は、最も炎上しやすい典型的なパターンです。企画者側に悪意がなくとも、受け手が不快に感じたり、差別的だと解釈したりすれば、批判の対象となります。

- 過度な煽り・不安の助長: カリギュラ効果や損失回避の法則を悪用し、顧客の不安やコンプレックスを過剰に刺激するような広告は、「人を不幸にして儲けようとしている」として倫理的な非難を浴びることがあります。

- 不公平感を生む限定キャンペーン: 限定性の演出も、そのやり方によっては「転売ヤーを助長している」「本当に欲しい人が買えない」といった不満を生み、炎上の火種となることがあります。

- ステルスマーケティング(ステマ): 広告であることを隠して、あたかも中立的な第三者の感想であるかのように見せかける行為は、消費者を欺く行為として強い批判の対象となります。インフルエンサーマーケティングを行う際は、必ず「#PR」「#広告」といった表示を徹底する必要があります。

- リスク管理のポイント:

- 多角的な視点でのチェック: 企画を公開する前に、年齢、性別、価値観の異なる複数のメンバーで内容をレビューし、少しでも不快感や違和感を覚える部分がないかを確認するプロセスを設けます。

- 社会情勢への配慮: 現在、社会でどのようなことが議論されているか、どのようなトピックが敏感になっているかを常に把握し、配慮に欠ける表現がないかを慎重に判断します。

- 炎上時の対応プランの準備: 万が一炎上が発生してしまった場合に、誰が、どのように、いつまでに対応するのか(事実確認、謝罪の要否、声明の発表など)をあらかじめ定めておくことが、被害を最小限に食い止めるために重要です。

攻めのマーケティングと同時に、守りのリスク管理を徹底すること。この両輪が揃って初めて、持続的で健全な企業活動が可能になります。

まとめ

本記事では、顧客の「買いたい」という気持ち、すなわち購買意欲を高めるための包括的なアプローチについて、その本質から具体的なテクニック、実践的なマーケティング施策、そして実行上の注意点までを網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- 購買意欲の理解: 購買意欲とは、単なる「欲しい」という感情ではなく、対価を支払ってでも手に入れたいという具体的な意志です。現代の顧客は「AISAS(注意→興味→検索→行動→共有)」というプロセスを経て購買に至り、特に「検索」と「共有」の段階が重要です。

- 購買意欲を左右する3つの要因: 顧客の決断は、年齢やライフスタイルといった個人的要因、家族や友人からの影響といった社会的要因、そして生まれ育った文化圏に根差す文化的要因という、3つの層で形成されています。

- 心理学を用いた12の方法: 顧客の心を動かすには、心理学の知見が非常に有効です。

- 限定性や社会的証明で価値と安心感を示し、

- 返報性の原理や好意で信頼関係を築き、

- 保有効果や損失回避で決断を後押しするなど、様々なアプローチが存在します。

- 具体的なマーケティング施策5選: これらの心理学は、以下の施策を通じて実践に落とし込むことができます。

- コンテンツマーケティング: 信頼を蓄積する

- SNSマーケティング: ファンと交流する

- インフルエンサーマーケティング: 影響力を活用する

- イベントマーケティング: 体験価値を提供する

- メールマガジン: 関係を維持・深化させる

- 成功のための本質的なポイント: どのような施策を行うにせよ、その効果を最大化するためには、以下の4点が不可欠です。

- 顧客の課題や悩みを深く理解する

- 商品を手に入れた後の理想の未来を想像させる

- 購入までの手続きや導線をシンプルにする

- 無料サンプルやお試し体験の機会を提供する

- 購買意欲が高い顧客の見つけ方: Webサイトの行動履歴分析、SNSでのエンゲージメント分析、アンケート調査などを通じて、ホットな見込み客を特定し、リソースを集中させることが成果に繋がります。

- 忘れてはならない注意点: 施策の実行にあたっては、誇大広告を避け、景品表示法などの法律を遵守し、炎上リスクを常に考慮するという、倫理的かつ法的な視点が欠かせません。

結論として、購買意欲を高めるための最も重要な鍵は、「顧客を深く、そして誠実に理解しようと努めること」に尽きます。小手先のテクニックに頼るのではなく、顧客が本当に求めている価値は何かを常に問い続け、その価値を提供するための最適な方法を考え抜くこと。その真摯な姿勢こそが、顧客との長期的な信頼関係を築き、最終的にビジネスを成功へと導く唯一の道です。

この記事が、あなたのマーケティング活動を次のレベルへと引き上げるための一助となれば幸いです。まずは自社の顧客について、AISASモデルに当てはめて分析してみることから始めてみてはいかがでしょうか。