現代のビジネス環境において、顧客との関係構築はこれまで以上に重要な意味を持つようになりました。消費者はインターネットを通じて膨大な情報にアクセスでき、自らの意思で商品やサービスを選び取る時代です。このような状況下で、企業側からの一方的なアプローチは敬遠されがちになり、代わりに顧客側から「見つけてもらい、選んでもらう」ための新しいマーケティング手法が注目されています。その代表格が「インバウンドマーケティング」です。

本記事では、インバウンドマーケティングの基本的な概念から、他の手法との違い、具体的な実践方法、そして成功に導くためのポイントまでを網羅的に解説します。インバウンドマーケティングは、一朝一夕で成果が出るものではありませんが、正しく理解し、粘り強く実践することで、企業の持続的な成長を支える強力な基盤となります。この記事が、あなたのビジネスを次のステージへと導く一助となれば幸いです。

目次

インバウンドマーケティングとは

インバウンドマーケティングとは、顧客にとって価値のあるコンテンツや体験を提供することで、顧客自らが企業やその製品・サービスに興味を持ち、惹きつけられるように促すマーケティングの思想であり、そのための戦略の総称です。直訳すると「Inbound(内向きの)」となるように、外側から顧客を追いかけるのではなく、顧客を内側(自社)に引き込む「プル型」のアプローチが最大の特徴です。

従来の広告やテレアポといった、企業から顧客へ一方的に情報を発信する「プッシュ型」の手法とは対照的に、インバウンドマーケティングは顧客のニーズや課題に寄り添うことから始まります。例えば、ある課題を解決したいと考えている人が、検索エンジンで情報収集をしているとします。その検索結果に、まさにその課題を解決するヒントが詰まった質の高いブログ記事が表示されれば、その人は記事を読み、書いた企業に対して「この企業は自分のことをよく理解してくれている」「信頼できそうだ」というポジティブな印象を抱くでしょう。

このように、顧客が情報を必要としているまさにその瞬間に、有益なコンテンツを提供することで自然な形で接点を持ち、そこから徐々に信頼関係を深めていくのがインバウンドマーケティングの基本的な考え方です。

このプロセスは、一般的に以下の3つのステージで構成されます。

- Attract(惹きつける): まだあなたの会社を知らない潜在顧客を、ブログ記事、SEO対策、SNSなどを通じて惹きつけ、自社のWebサイトなどへ訪問してもらいます。この段階では、売り込み色を極力排し、あくまで潜在顧客の興味関心や課題解決に焦点を当てたコンテンツが中心となります。

- Engage(信頼関係を築く): サイトを訪れた訪問者に対して、より詳細な情報(ホワイトペーパー、セミナーなど)を提供する代わりに、メールアドレスなどの連絡先を登録してもらいます。そして、得られた連絡先に対してメールマーケティングなどを通じて継続的に有益な情報を提供し、単なる訪問者から見込み客へ、そして信頼できる相談相手へと関係性を深めていきます。

- Delight(満足させファンにする): 顧客になった後も、手厚いサポートや役立つ情報提供を続けることで、顧客満足度を最大化します。満足した顧客は、製品を継続して利用してくれるだけでなく、良い口コミを発信したり、知人に勧めたりする「ファン(推奨者)」となってくれます。このファンが、また新たな顧客を惹きつけてくれるという好循環を生み出すことが、インバウンドマーケティングの最終的なゴールです。

インバウンドマーケティングは、単一の施策を指す言葉ではありません。SEO、コンテンツマーケティング、SNSマーケティング、メールマーケティング、MA(マーケティングオートメーション)/CRM(顧客関係管理)の活用といった様々な手法を、顧客との関係構築という一貫した目的のために統合し、連携させる包括的な戦略なのです。

顧客が情報の主導権を握る現代において、企業が一方的に「売りたいもの」をアピールするのではなく、顧客が「知りたいこと」「解決したいこと」に寄り添い、価値を提供することで選ばれる存在になる。これが、インバウンドマーケティングの本質と言えるでしょう。

インバウンドマーケティングと他の手法との違い

インバウンドマーケティングの概念をより深く理解するために、混同されがちな「アウトバウンドマーケティング」や「コンテンツマーケティング」との違いを明確にしておきましょう。これらの手法は排他的なものではなく、目的や状況に応じて使い分ける、あるいは組み合わせることで相乗効果を生むことも可能です。

アウトバウンドマーケティングとの違い

アウトバウンドマーケティングは、インバウンドマーケティングと対極に位置するアプローチです。企業側からターゲット顧客に対して積極的に、そして一方的に情報を届ける「プッシュ型」の手法を指します。

| 比較項目 | インバウンドマーケティング (プル型) | アウトバウンドマーケティング (プッシュ型) |

|---|---|---|

| アプローチの方向 | 顧客から企業を見つけてもらう | 企業から顧客へアプローチする |

| コミュニケーション | 双方向・対話型 | 一方向・発信型 |

| 主なターゲット | 課題が顕在化し、情報収集している層 | 潜在層を含む幅広い層 |

| 主な手法 | SEO、ブログ、SNS、ホワイトペーパー | テレビCM、新聞広告、テレアポ、展示会 |

| コスト構造 | 初期コストは低いが、継続的な労力が必要 | 初期コスト(広告出稿費など)が高い傾向 |

| 効果の持続性 | コンテンツが資産となり、長期的に持続する | 広告出稿などを止めると効果が途切れる |

| 顧客との関係 | 長期的な信頼関係を構築しやすい | 短期的な関係になりやすい |

アウトバウンドマーケティングは、テレビCM、ラジオCM、新聞・雑誌広告、ダイレクトメール、テレアポ、展示会出展などが代表的な手法です。これらの手法は、不特定多数の幅広い層に対して一斉に情報を届けることができるため、新商品やサービスの認知度を短期間で一気に高めたい場合や、まだ自社の課題に気づいていない潜在層にアプローチしたい場合に非常に有効です。

一方、インバウンドマーケティングは、顧客が自らの意思で情報を探しに来るのを待つ形になるため、効果が現れるまでに時間がかかります。しかし、顧客自身のニーズに基づいたアプローチであるため、一度関係性が構築されると、質の高い見込み客(リード)を獲得しやすく、長期的な信頼関係につながりやすいという大きなメリットがあります。また、作成したブログ記事やホワイトペーパーといったコンテンツは、企業の「資産」として蓄積され、広告費をかけ続けなくても中長期的に集客効果を発揮し続けます。

どちらか一方が絶対的に優れているというわけではありません。例えば、インバウンドマーケティングの立ち上げ期には、成果が出るまでの期間を埋めるために、Web広告(アウトバウンド手法の一種)を活用してターゲット層にコンテンツの存在を知らせるといった組み合わせが効果的です。企業のフェーズや商材、マーケティングの全体戦略の中で、両者の特性を理解し、戦略的に組み合わせることが成功の鍵となります。現代のマーケティングでは、顧客が能動的に情報を探すインバウンドのアプローチを主軸に据えつつ、必要に応じてアウトバウンドの手法で補完していく形が一般的になりつつあります。

コンテンツマーケティングとの違い

インバウンドマーケティングとコンテンツマーケティングは非常に密接な関係にあり、しばしば同義で語られることもありますが、厳密にはそのスコープ(範囲)が異なります。

結論から言うと、インバウンドマーケティングは「思想・戦略の全体像」であり、コンテンツマーケティングは「その戦略を実現するための中核的な戦術」と位置づけることができます。インバウンドマーケティングという大きな枠組みの中に、コンテンツマーケティングが含まれていると考えると分かりやすいでしょう。

| 比較項目 | インバウンドマーケティング | コンテンツマーケティング |

|---|---|---|

| 概念のレベル | 戦略・思想 | 戦術・手法 |

| 目的 | 価値提供を通じて顧客を惹きつけ、関係を構築し、ファンにすること | 価値あるコンテンツの提供を通じて、顧客のエンゲージメントを獲得し、最終的な購買行動を促すこと |

| スコープ(範囲) | コンテンツ制作・発信に加え、SEO、SNS、MA/CRM活用、顧客満足度向上など、顧客体験の全般を対象とする | 主に「コンテンツ」の企画・制作・発信・分析に焦点を当てる |

| フレームワーク | Attract (惹きつける) → Engage (信頼関係を築く) → Delight (満足させファンにする) | 認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 購入 → 継続・推奨 |

コンテンツマーケティングは、その名の通り「コンテンツ」が主役です。ブログ記事、動画、eBook、インフォグラフィックといった、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを継続的に提供することで、見込み客の信頼を獲得し、最終的に購買やファン化につなげることを目指します。

一方、インバウンドマーケティングは、そのコンテンツをいかにしてターゲットに見つけてもらうか(Attract段階のSEOやSNS活用)、コンテンツを通じて得た見込み客とどのよう関係を深めていくか(Engage段階のMA活用やメールマーケティング)、そして顧客になった後、いかにして満足度を高め、ファンになってもらうか(Delight段階のカスタマーサポートやコミュニティ運営)といった、コンテンツを中心とした顧客とのコミュニケーション全体のプロセスを設計・管理する、より広範な戦略を指します。

例えば、素晴らしいブログ記事(コンテンツ)を作成したとしても、SEO対策が施されていなければ誰にも読まれないかもしれません。また、記事を読んでくれた訪問者に、次のアクション(例:資料請求)を促す仕組みがなければ、見込み客として関係を継続できません。さらに、製品を購入してくれた顧客を放置してしまえば、リピートや推奨にはつながらないでしょう。

このように、コンテンツマーケティングを成功させるためには、インバウンドマーケティングの全体像を理解し、各ステージの施策を連動させることが不可欠です。良質なコンテンツはインバウンドマーケティングの燃料であり、インバウンドマーケティングはその燃料を最大限に活用してビジネスを成長させるためのエンジンと言えるでしょう。

インバウンドマーケティングが重要視される背景

なぜ今、これほどまでにインバウンドマーケティングが重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化に伴う「顧客の購買行動の変化」と「従来の広告手法の効果低下」という、2つの大きな環境変化が存在します。

顧客の購買行動の変化

かつて、消費者が商品やサービスに関する情報を得る手段は、テレビ、新聞、雑誌といったマスメディアや、企業の営業担当者からの説明など、非常に限られていました。情報の発信源は企業側がほぼ独占しており、消費者は与えられた情報を基に購買を決定するのが一般的でした。

しかし、インターネット、特にスマートフォンの普及は、このパワーバランスを劇的に変化させました。総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、個人のスマートフォン保有率は79.5%に達しており、多くの人がいつでもどこでも手軽に情報にアクセスできる環境が整っています。

(参照:総務省「令和5年通信利用動向調査の結果」)

これにより、現代の消費者は何かを購入しようと考えたとき、まず自らの手で徹底的に情報収集を行うのが当たり前になりました。

- 検索エンジンで製品のスペックや価格を比較する

- レビューサイトや個人のブログで実際に使った人の評判を調べる

- SNSで友人やインフルエンサーのおすすめ情報を参考にする

このように、企業と接触する前の段階で、顧客はすでに多くの情報を入手し、ある程度の意思決定を済ませているケースが増えています。Googleが提唱した「ZMOT(Zero Moment of Truth)」という概念は、この変化を的確に表しています。ZMOTとは、顧客が店舗に足を運んだり、営業担当者に会ったりする「前」に、オンライン上の情報収集によって購入する商品やサービスを実質的に決定している瞬間を指します。

また、購買プロセス全体を表すモデルとして、従来の「AIDMA(Attention, Interest, Desire, Memory, Action)」に代わり、インターネット時代を反映した「AISAS(Attention, Interest, Search, Action, Share)」が提唱されています。このモデルの最大の特徴は、興味を持った後に「Search(検索)」という行動が入り、購入後には「Share(共有)」するという行動が加わっている点です。

このような購買行動の変化は、企業にとって大きな挑戦であると同時に、チャンスでもあります。顧客が能動的に情報を探しているまさにそのタイミングで、彼らが求めている質の高い情報を提供できれば、広告のような押し付けがましさを感じさせることなく、自然な形で自社を認知してもらい、信頼関係を構築する絶好の機会となるのです。インバウンドマーケティングは、この現代の顧客行動に完全に対応したアプローチであり、その重要性が高まっているのは必然と言えるでしょう。

インターネットの普及と広告効果の低下

インターネットの普及は、顧客の購買行動を変えただけでなく、企業側の情報発信のあり方にも大きな影響を与えました。誰もが簡単に情報発信できるようになった結果、インターネット上の情報量は爆発的に増加し、私たちは日常的に「情報過多」の状況に置かれています。

このような環境では、人々は自分に関係のない情報や興味のない広告を無意識のうちに取捨選択し、無視するようになります。これは「バナーブラインドネス(バナー広告が視界に入っていても認識されない現象)」といった言葉にも表れています。さらに、多くの人が広告ブロッカーを利用しており、そもそも広告が表示されないケースも増えています。

こうした状況は、テレビCMやバナー広告に代表される、企業からの一方的な情報発信であるアウトバウンドマーケティングの効果を相対的に低下させています。もちろん、認知拡大などの目的においては依然として有効な手法ですが、かつてのように広告を打てば必ずしも顧客に届き、行動を促せるとは限らなくなったのです。

加えて、人気のキーワードやプラットフォームへの広告出稿は競争が激化し、広告費(CPC:クリック単価など)が高騰し続ける傾向にあります。費用をかけ続けても、以前ほどの効果が得られないという「広告疲れ」を感じている企業も少なくありません。

このような背景から、多くの企業は広告に依存した集客モデルからの脱却を模索し始めています。そこで注目されたのがインバウンドマーケティングです。インバウンドマーケティングは、広告のように情報を「割り込ませる」のではなく、顧客にとって有益で魅力的なコンテンツを用意し、「見つけてもらう」ことを目指します。

顧客が自らの意思でたどり着いたコンテンツは、広告と違って邪魔者扱いされることはありません。むしろ、課題解決のヒントを与えてくれる「ありがたい情報」として受け入れられます。これにより、企業は広告費を際限なく投下しなくても、良質なコンテンツという「資産」を通じて、継続的に見込み客を獲得し、エンゲージメントを高めていくことが可能になります。

このように、顧客の広告に対する態度の変化と、広告依存モデルの限界という2つの側面が、インバウンドマーケティングの重要性をますます高めているのです。

インバウンドマーケティングの3つのメリット

インバウンドマーケティングを導入し、実践することは、企業に多くの恩恵をもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。これらのメリットを理解することは、インバウンドマーケティングへの投資対効果を正しく評価し、長期的な視点で取り組むためのモチベーションにつながります。

① 費用対効果が高く、低コストで始められる

インバウンドマーケティングの大きな魅力の一つは、従来のマス広告などと比較して、比較的低コストでスタートできる点にあります。例えば、オウンドメディア(自社ブログ)の立ち上げは、レンタルサーバー代とドメイン代で年間数万円程度から可能です。SNSアカウントの開設や運用は、基本的に無料で行えます。

もちろん、「低コスト」が「楽」を意味するわけではありません。コンテンツを制作するための人件費や時間というコストは発生します。社内にリソースがない場合は、ライターやデザイナーに外注する費用も必要になるでしょう。

しかし、ここで重要なのは短期的なコストではなく、長期的な視点での費用対効果(ROI:Return on Investment)です。アウトバウンドマーケティングの代表である広告は、出稿を停止した瞬間に効果がほぼゼロになります。集客を続けるためには、継続的に広告費を支払い続けなければなりません。

一方、インバウンドマーケティングの中核であるコンテンツは、一度作成して公開すれば、企業の「デジタル資産」としてインターネット上に蓄積され、24時間365日、休むことなく働き続けてくれます。例えば、3年前に公開したある課題解決に関するブログ記事が、今日でも検索エンジン経由で毎月数百人の新しい潜在顧客をWebサイトに呼び込んでいる、という状況は珍しくありません。

このように、初期のコンテンツ制作にはコストがかかるものの、そのコンテンツが長期にわたって価値を生み出し続けるため、時間が経てば経つほど、1リードあたりの獲得単価(CPL)は低下していき、結果的に非常に高い費用対効果を実現できるのです。広告費のように垂れ流しになるコストではなく、将来にわたって収益を生み出す資産への投資と捉えることができます。この持続可能性こそが、インバウンドマーケティングが持つ最大の経済的メリットと言えるでしょう。

② 顧客と長期的な関係を築ける

インバウンドマーケティングは、「売りつけて終わり」という一過性の関係ではなく、顧客と長期にわたる良好な関係を築くことに主眼を置いたアプローチです。このプロセスは、顧客がまだ自社のことを知らない段階から始まり、購入後、そしてファンになるまで一貫して続きます。

まず、「Attract(惹きつける)」の段階で、企業は顧客の課題に寄り添う有益な情報を提供します。この時点で、顧客は企業に対して「自分のことを理解してくれる専門家」という信頼感を抱き始めます。次に、「Engage(信頼関係を築く)」の段階では、メールマガジンやセミナーなどを通じて継続的にコミュニケーションを取ります。ここでは、一方的に商品を売り込むのではなく、さらなる課題解決のヒントや業界のトレンド情報などを提供し続けることで、「この企業と関わっていると得をする」と感じてもらうことが重要です。

このような丁寧なコミュニケーションを通じて、顧客は徐々に心を開き、製品やサービスへの興味を深めていきます。そして、購入という意思決定に至ったときには、単なる取引相手としてではなく、信頼できるパートナーとして企業を見ているのです。

さらに重要なのが、購入後の「Delight(満足させファンにする)」の段階です。製品の効果的な使い方をサポートしたり、関連する有益な情報を提供し続けたりすることで、顧客満足度を最大化します。高い満足度を体験した顧客は、リピート購入してくれる優良顧客になるだけでなく、自らの体験をSNSや口コミで発信する「ファン(推奨者)」へと進化します。

このファンによる推奨は、企業が発信する広告よりもはるかに強い影響力を持ち、新たな顧客を呼び込む強力な原動力となります。このようにして、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の向上と、新規顧客獲得コストの低減という、事業成長における二つの重要な課題を同時に解決する好循環を生み出すことができるのです。顧客を単なる「数字」としてではなく、「パートナー」として捉え、長期的な関係構築を目指す思想が、インバウンドマーケティングの根幹には流れています。

③ 作成したコンテンツが企業の資産になる

前述の費用対効果とも関連しますが、インバウンドマーケティングを通じて作成されたコンテンツは、企業の永続的な「資産」となるという点は、改めて強調すべき非常に大きなメリットです。

ここで言う「資産」とは、具体的に以下のような価値を持ちます。

- 継続的な集客装置としての価値:

SEO対策が施された質の高いブログ記事や、ダウンロードされ続けるホワイトペーパーは、インターネット上に設置された「自動集客装置」のようなものです。広告のように費用を投じなくても、検索エンジンやSNSを通じて、常に新しい見込み客を自社のWebサイトに誘導し続けてくれます。これは、いわば24時間365日、文句も言わずに働いてくれる優秀な営業パーソンを何人も抱えているのと同じ状態です。 - 企業の専門性・権威性を示す価値(ブランディング):

特定の分野に関する専門的で深い知見が詰まったコンテンツを継続的に発信することは、「この分野なら、この会社が一番詳しい」という専門家としてのポジションを確立することにつながります。これにより、企業のブランドイメージが向上し、価格競争に巻き込まれにくい強力な競合優位性を築くことができます。顧客は「安さ」ではなく「信頼性」であなたの会社を選ぶようになるでしょう。 - 社内での再利用価値:

作成したコンテンツは、マーケティング活動以外にも様々な形で活用できます。例えば、製品の機能を紹介するブログ記事は営業担当者の提案資料として使えますし、業界の基礎知識をまとめたホワイトペーパーは新人研修の教材としても役立ちます。このように、一度作成したコンテンツを様々な場面で再利用(リパーパス)することで、組織全体の生産性向上にも貢献します。

これらのコンテンツ資産は、時間とともに蓄積され、その価値は複利的に増大していきます。10本の記事があるサイトより、100本、500本と質の高い記事が蓄積されたサイトの方が、はるかに大きな集客力と権威性を持つことは明らかです。広告のように消えてなくなるものにお金を払うのではなく、未来にわたって価値を生み続ける「資産」を構築していくことこそ、インバウンドマーケティングの最も賢明な投資と言えるでしょう。

インバウンドマーケティングの2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、インバウンドマーケティングには無視できないデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、途中で挫折せずに成功へとたどり着くために不可欠です。

① 成果が出るまでに時間がかかる

インバウンドマーケティングにおける最大のデメリットであり、導入をためらう最も一般的な理由が、成果を実感できるまでに相応の時間が必要であることです。

インバウンドマーケティングは、畑を耕し、種をまき、水を与え、じっくりと育てて収穫を待つ農業によく例えられます。今日種をまいて、明日すぐに実がなることはありません。具体的には、以下のような時間軸を想定しておく必要があります。

- SEO対策: 検索エンジンに新しいコンテンツが認識され、評価されて上位表示されるまでには、最低でも3ヶ月から半年はかかると言われています。競合の強いキーワードであれば、1年以上かかることも珍しくありません。

- オウンドメディアの集客: ブログを立ち上げて記事を書き始めても、最初の数ヶ月はほとんどアクセスがない「無風状態」が続くのが普通です。安定したトラフィックが得られるようになるまでには、質の高い記事を継続的に投稿し続ける忍耐力が求められます。

- リードナーチャリング: 見込み客を獲得してから、信頼関係を構築し、購買意欲が高まるまでにも時間がかかります。商材の検討期間が長いBtoBビジネスでは、数ヶ月から1年以上のナーチャリング期間が必要になることもあります。

このように、インバウンドマーケティングは短期的な売上目標の達成には不向きな手法です。四半期ごとの目標達成を厳しく求められる環境では、「コストばかりかかって成果が出ない」と判断され、途中でプロジェクトが打ち切られてしまうリスクがあります。

このデメリットを乗り越えるためには、以下の点が重要です。

- 経営層や関連部署の理解を得る: 事前にインバウンドマーケティングの特性を説明し、「これは長期的な投資である」というコンセンサスを形成しておく必要があります。短期的なROIを追求しない、という共通認識が不可欠です。

- 短期施策との組み合わせ: 成果が出るまでの期間を補うために、リスティング広告やSNS広告といった短期的に効果の出やすいアウトバウンド手法を併用する戦略も有効です。広告で集めたトラフィックを、作成したコンテンツに誘導することで、インバウンドの立ち上がりを加速させることができます。

- 現実的なKPIを設定する: 最初から売上や契約数といった最終成果(KGI)を追うのではなく、ブログのPV数、SNSのフォロワー数、記事からのリード獲得数といった、初期段階で測定可能な中間指標(KPI)を設定し、小さな成功を積み重ねていくことが、モチベーションを維持する上で重要です。

② 専門的な知識やスキルが必要になる

インバウンドマーケティングは、単にブログを書くだけ、SNSを投稿するだけといった単純な作業ではありません。その背後には、戦略を成功に導くための多岐にわたる専門的な知識とスキルが求められます。

具体的には、以下のようなスキルセットが必要となります。

- 戦略立案スキル:

市場や競合を分析し、ターゲットとなるペルソナを設定し、カスタマージャーニーを描くといった、マーケティング戦略の根幹を設計する能力。 - SEOの専門知識:

キーワードリサーチ、内部対策(サイト構造の最適化)、外部対策(被リンク獲得)、コンテンツSEO(検索意図を満たす記事作成)など、検索エンジンから評価されるための深い知識。 - コンテンツ制作スキル:

読者の心を引きつけ、行動を促すためのライティングスキルはもちろん、図解やイラストを作成するデザインスキル、動画を制作・編集するスキルなど、多様なコンテンツフォーマットに対応できる能力。 - データ分析スキル:

Google AnalyticsやGoogle Search Consoleといったツールを使いこなし、収集したデータを基に施策の効果を正しく評価し、改善点を見つけ出す能力。A/Bテストなどを設計・実行するスキルも含まれます。 - ツールの運用スキル:

MA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客関係管理)といった専門的なツールを導入し、効果的に運用してマーケティング活動を効率化・自動化するスキル。

これらのスキルをすべて一人の担当者が完璧に網羅することは非常に困難です。そのため、インバウンドマーケティングを本格的に推進するには、それぞれの専門性を持ったメンバーで構成されるチームを組織するか、あるいは信頼できる外部の専門家や代理店の協力を得ることが現実的な選択肢となります。

知識やスキルが不十分なまま「とりあえずやってみよう」と見切り発車で始めてしまうと、質の低いコンテンツを量産してしまったり、効果測定ができずに改善の方向性が見えなくなったりと、時間と労力を浪費するだけで終わってしまう可能性が高いです。自社のリソースを見極め、不足しているスキルをどのように補うかを計画することが、インバウンドマーケティングを始める上での重要な第一歩となります。

インバウンドマーケティングの具体的な手法

インバウンドマーケティングは、「Attract(惹きつける)」「Engage(信頼関係を築く)」「Delight(満足させファンにする)」という3つのステージで構成されています。それぞれのステージで目的が異なり、用いるべき手法も変わってきます。ここでは、各ステージで展開される具体的な手法について解説します。

Stage1: 惹きつける (Attract)

このステージの目的は、自社の存在をまだ知らない潜在顧客に「見つけてもらい」、自社のWebサイトやブログに訪問してもらうことです。彼らが抱えているであろう課題や疑問に答える価値あるコンテンツを作成し、彼らがいる場所(検索エンジン、SNSなど)で発信することが中心となります。

SEO対策

SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)は、Attractステージにおいて最も重要な手法の一つです。人々が何かを知りたいとき、最初に利用するのがGoogleなどの検索エンジンです。自社のターゲット顧客が検索するであろうキーワードで、自社のコンテンツを検索結果の上位に表示させることで、継続的かつ無料で質の高いトラフィックを獲得できます。SEO対策は、主にキーワード選定、コンテンツ制作、内部対策、外部対策の4つから構成されます。ターゲットの検索意図を深く理解し、その答えとなる質の高いコンテンツを提供することが成功の鍵です。

オウンドメディア・ブログ

オウンドメディア(特に自社ブログ)は、インバウンドマーケティングの中核をなすプラットフォームです。潜在顧客が抱える悩みや課題を解決するためのノウハウ記事、業界のトレンド解説、製品の選び方ガイドなど、売り込み色を排した役立つ情報を発信し続けることで、潜在顧客を惹きつけます。ブログはSEOの受け皿となるだけでなく、企業の専門性や思想を伝え、ブランディングを強化する上でも極めて有効です。定期的にコンテンツを更新し、情報資産を蓄積していくことが重要です。

SNSマーケティング

Facebook, X (旧Twitter), Instagram, LinkedInなど、ターゲット顧客が多く利用しているSNSプラットフォームを活用して情報を発信する手法です。ブログ記事の更新情報を告知したり、図解や動画などのSNSに適したフォーマットで情報を発信したりすることで、潜在顧客との接点を作ります。SNSの強みは、「いいね」や「シェア」による拡散力にあります。共感を呼ぶコンテンツは、フォロワーを超えてその先のユーザーにまで届く可能性を秘めており、認知拡大に大きく貢献します。また、ユーザーと直接コミュニケーションをとることで、親近感を醸成する効果も期待できます。

Web広告

インバウンドマーケティングはオーガニックな(自然な)流入を基本としますが、立ち上げ期や特定のキャンペーンを加速させたい場合には、Web広告の活用が有効です。リスティング広告(検索連動型広告)を使えば、特定のキーワードで検索している意欲の高いユーザーに即座にアプローチできます。また、SNS広告を使えば、年齢、地域、興味関心などで細かくターゲティングしたユーザーにコンテンツを届けることができます。Web広告は、インバウンドマーケティングの効果が表れるまでの時間を埋め、コンテンツの存在を知らせるための「ブースター」として機能します。

Stage2: 信頼関係を築く (Engage)

このステージの目的は、Webサイトを訪れただけの「匿名の訪問者」から、連絡先(氏名、メールアドレスなど)を獲得して「見込み客(リード)」へと転換させ、継続的なコミュニケーションを通じて信頼関係を深めていく(ナーチャリングする)ことです。

ホワイトペーパー・資料ダウンロード

ホワイトペーパーとは、特定のテーマに関する調査レポート、ノウハウ集、導入ガイドブックなどをまとめた資料のことです。ブログ記事よりも専門的で詳細な情報を提供するかわりに、ダウンロードする際に氏名や会社名、メールアドレスなどの個人情報をフォームに入力してもらいます。これにより、匿名の訪問者を具体的な個人として特定し、見込み客リスト(ハウスリスト)を構築することができます。これはリード獲得(リードジェネレーション)の王道的な手法です。

メールマーケティング

獲得した見込み客に対して、メールを通じて継続的に有益な情報を提供する手法です。一度きりのコンタクトで終わらせず、ステップメール(あらかじめ設定したシナリオに沿って段階的にメールを自動配信する仕組み)や、定期的なメールマガジンを配信することで、自社のことを忘れられないようにし、徐々に信頼関係を育てていきます。内容は、新着ブログ記事の案内、セミナーの告知、お役立ち情報など、相手にとって価値のあるものにします。顧客の興味関心に合わせて内容をパーソナライズすることで、より高い効果が期待できます。

セミナー・ウェビナー

特定のテーマについて深く学びたいと考えている見込み客に対して、セミナー(オフライン)やウェビナー(オンライン)を開催します。テキストコンテンツだけでは伝えきれない複雑な内容を、専門家が直接解説することで、参加者の理解を深め、購買意欲を高めることができます。質疑応答などを通じて双方向のコミュニケーションが取れるため、信頼関係を飛躍的に強化する絶好の機会となります。ウェビナーは場所の制約がなく、全国どこからでも参加できるため、近年特に活用が進んでいる手法です。

Stage3: 満足させファンにする (Delight)

このステージの目的は、製品やサービスを購入してくれた既存顧客の満足度を最大化し、単なる利用者から、自社を愛し、他者に推奨してくれる「ファン」へと育成することです。顧客を維持し、LTV(顧客生涯価値)を高める上で極めて重要なステージです。

MA(マーケティングオートメーション)の活用

MAツールは、顧客一人ひとりの行動履歴(どのページを閲覧したか、どのメールを開封したかなど)を追跡・分析し、その興味関心に合わせてパーソナライズされたコミュニケーションを自動化します。例えば、「料金ページを何度も見ている顧客に、導入事例のメールを送る」「特定の機能に関するヘルプページを見た顧客に、その機能の活用法を解説した動画を送る」といった、きめ細やかなフォローアップを効率的に行うことができます。これにより、顧客は「自分のことをよく理解してくれている」と感じ、満足度が高まります。

CRM(顧客関係管理)の活用

CRMツールは、顧客に関するあらゆる情報(基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴、営業担当者とのやり取りなど)を一元的に管理するシステムです。マーケティング部門、営業部門、カスタマーサポート部門がこのCRMを通じて同じ情報を共有することで、部門間で連携の取れた一貫性のある顧客対応が可能になります。例えば、顧客からサポートに問い合わせがあった際に、過去の経緯をすべて把握した上で対応できるため、スムーズで質の高いサポートが提供でき、顧客満足度の向上に直結します。

アンケートやSNSでの交流

顧客の声に耳を傾けることは、Delightステージの基本です。定期的に顧客満足度アンケートなどを実施し、製品やサービスに対するフィードバックを収集し、改善に活かすことで、顧客は「自分の意見が尊重されている」と感じます。また、SNS上で顧客からの投稿に積極的に反応したり、ユーザーが集まるコミュニティを運営したりして、顧客との気軽な交流を続けることも、親近感やロイヤリティを高める上で効果的です。満足した顧客が発信するポジティブな口コミ(UGC:User Generated Content)は、何よりの宣伝となります。

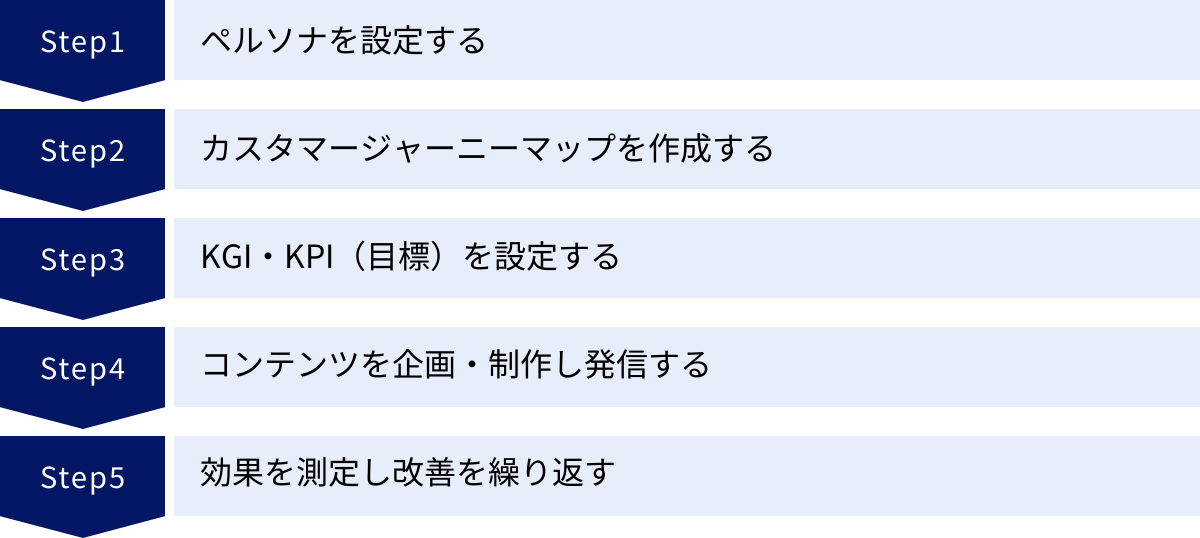

インバウンドマーケティングの始め方5ステップ

インバウンドマーケティングは、思いつきで始めても成功しません。明確な戦略に基づき、計画的にステップを踏んでいくことが不可欠です。ここでは、インバウンドマーケティングを始めるための基本的な5つのステップを解説します。

① ペルソナを設定する

インバウンドマーケティングのすべての活動の出発点となるのが「ペルソナ」の設定です。ペルソナとは、自社にとって最も理想的で典型的な顧客像を、具体的な一人の人物として詳細に描き出したものです。

- なぜペルソナが必要か?

「30代男性」のような曖昧なターゲット設定では、どのようなコンテンツが響くのか、どのような言葉遣いが適切なのかが定まりません。ペルソナを設定することで、チーム全員が「〇〇さん(ペルソナの名前)に向けて」という共通の認識を持って施策を進めることができ、メッセージのブレを防ぎます。 - ペルソナの作り方

ペルソナは空想の産物であってはいけません。実際の顧客データ、営業担当者へのヒアリング、顧客へのインタビュー、アンケート調査、Webサイトのアクセス解析データなど、客観的な事実に基づいて作成します。設定する項目は、BtoBかBtoCかによって異なりますが、一般的に以下のようなものが含まれます。- 基本情報: 氏名(架空)、年齢、性別、居住地、家族構成

- 仕事情報 (BtoBの場合): 業界、企業規模、役職、職務内容、決裁権の有無

- 価値観・目標: 個人的な目標、仕事上の目標、ライフスタイル

- 課題・悩み: 日常的に抱えている課題、情報収集における障壁

- 情報収集の方法: よく見るWebサイト、利用するSNS、情報源として信頼しているもの

このペルソナが、これから作成するすべてのコンテンツや施策の判断基準となります。「このコンテンツは、ペルソナの〇〇さんの役に立つだろうか?」と常に自問自答することが、質の高いインバウンドマーケティングの実践につながります。

② カスタマージャーニーマップを作成する

ペルソナを設定したら、次にそのペルソナが自社の製品やサービスを認知し、興味を持ち、比較検討を経て、最終的に購入・契約し、ファンになるまでの一連のプロセスを時系列で可視化した「カスタマージャーニーマップ」を作成します。

- なぜカスタマージャーニーマップが必要か?

顧客は一直線に商品を購入するわけではありません。様々なタッチポイント(接点)で情報を集め、感情を変化させながら購買へと進んでいきます。この旅路をマップとして可視化することで、各ステージで顧客が「何を考え、何を感じ、何に困っているのか」を深く理解し、そのタイミングに最適な情報(コンテンツ)やアプローチは何かを戦略的に計画できるようになります。 - カスタマージャーニーマップの作り方

一般的に、横軸に「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購入」「利用・継続」といったステージを、縦軸に「タッチポイント」「行動」「思考・感情」「課題」「施策」といった項目を設定します。- ステージの設定: 自社の商材に合わせて、顧客の購買プロセスをいくつかの段階に分けます。

- 各ステージでの行動・思考・感情の洗い出し: ペルソナになりきって、各ステージでどのような行動を取り、何を考え、どんな気持ちになるかを具体的に書き出します。(例:「興味・関心」ステージでは、「〇〇という課題を解決する方法をGoogleで検索する」「いくつかのブログ記事を読んで、解決策の選択肢を知る」など)

- 課題とタッチポイントの特定: 各ステージでペルソナが直面する課題や障壁は何か、そして企業との接点(タッチポイント)はどこにあるかを明確にします。

- 施策の検討: 明らかになった課題を解決し、次のステージへスムーズに進んでもらうために、各タッチポイントでどのような施策(コンテンツ提供、コミュニケーション)を行うべきかを具体的に落とし込みます。

ペルソナとカスタマージャーニーマップは、インバウンドマーケティング戦略全体の設計図です。この工程を丁寧に行うことが、後の施策の効果を大きく左右します。

③ KGI・KPI(目標)を設定する

戦略の設計図が完成したら、次はその戦略が成功したかどうかを判断するための「目標」を設定します。ここでは、最終目標である「KGI」と、中間目標である「KPI」を設定することが重要です。

- KGI (Key Goal Indicator / 重要目標達成指標):

インバウンドマーケティング活動全体で達成したい最終的なゴールです。ビジネスの成果に直結する指標が設定されます。- 例: 「年間売上〇〇円アップ」「新規契約数〇〇件獲得」「LTVを〇%向上」

- KPI (Key Performance Indicator / 重要業績評価指標):

KGIを達成するための中間的な目標であり、日々の活動が順調に進んでいるかを測るための具体的な指標です。KPIを達成していくことで、最終的にKGIが達成されるという関係性にあります。- 例:

- AttractステージのKPI: 月間Webサイトセッション数、オーガニック検索流入数、ブログ記事のPV数、指名検索数

- EngageステージのKPI: ホワイトペーパーのダウンロード数(リード獲得数)、セミナー申込者数、メール開封率・クリック率、商談化率(MQLからSQLへの転換率)

- DelightステージのKPI: 顧客満足度スコア(CSAT, NPS®)、リピート率、アップセル・クロスセル率

- 例:

目標は「SMART」の法則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限が明確)に沿って設定することが推奨されます。具体的で測定可能な目標があることで、チームの進むべき方向が明確になり、施策の成果を客観的に評価して改善につなげることができます。

④ コンテンツを企画・制作し発信する

いよいよ、インバウンドマーケティングの中核であるコンテンツの制作に取り掛かります。このステップでは、場当たり的にコンテンツを作るのではなく、ステップ①②で作成したペルソナとカスタマージャーニーマップに基づいて、戦略的にコンテンツを企画・制作することが重要です。

- コンテンツの企画:

カスタマージャーニーマップの各ステージで、ペルソナが抱える課題は何か、どのような情報を必要としているかを基に、コンテンツのテーマを洗い出します。SEOを意識し、ペルソナが検索しそうなキーワードを調査・選定することも並行して行います。これらの情報を基に、どのようなコンテンツ(ブログ記事、ホワイトペーパー、動画など)を作成するかを決定し、コンテンツカレンダー(公開スケジュール表)に落とし込んで計画的に進めます。 - コンテンツの制作:

企画に基づいて、実際にコンテンツを制作します。ライティング、デザイン、動画撮影・編集など、必要なスキルに応じて、社内の担当者をアサインするか、外部の専門家に依頼します。最も重要なのは「品質」です。ペルソナの課題を真に解決できる、専門性・網羅性・信頼性の高いコンテンツを目指します。ありきたりな一般論ではなく、自社ならではの独自の視点やノウハウを盛り込むことで、他社との差別化を図ります。 - コンテンツの発信:

完成したコンテンツを、オウンドメディア(ブログ)やSNSなど、適切なチャネルで発信します。公開して終わりではなく、SNSで告知したり、関連する過去記事からリンクを貼ったりして、より多くのターゲットに届けるための工夫も行います。

質の高いコンテンツを、継続的に発信し続けること。これがインバウンドマーケティングで最も困難であり、最も重要な成功要因です。

⑤ 効果を測定し改善を繰り返す

インバウンドマーケティングは「公開して終わり」ではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。発信したコンテンツや施策が、設定した目標(KPI)に対してどのような結果をもたらしたのかを定期的に測定し、その結果に基づいて改善を繰り返す「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)」を回し続けることが不可欠です。

- Check(測定・評価):

Google AnalyticsやGoogle Search Console、MA/CRMツールなどを用いて、事前に設定したKPIの数値を計測します。例えば、「この記事は目標PV数を達成できたか?」「このCTAからのリード獲得率は高いか、低いか?」といった視点でデータを分析し、計画と実績のギャップを確認します。 - Action(改善):

分析結果から得られた課題や仮説に基づいて、改善策を実行します。- 例:

- PV数が伸びない記事は、タイトルやディスクリプションを修正したり、SEOの観点から内容をリライトしたりする。

- リード獲得率が低いCTAは、文言やデザインを変更してA/Bテストを実施する。

- メールの開封率が低い場合は、件名を変更したり、配信時間を変えたりしてみる。

- 例:

このデータに基づいた継続的な改善サイクルこそが、インバウンドマーケティングの成果を最大化する鍵です。感覚や思い込みで判断するのではなく、客観的なデータを根拠に、粘り強く施策を最適化していく姿勢が求められます。

インバウンドマーケティングを成功させるためのポイント

インバウンドマーケティングは、ただ手法をなぞるだけでは成功しません。その効果を最大化するためには、いくつかの戦略的な視点が必要です。ここでは、成功のために特に重要な3つのポイントを解説します。

各施策を連携させて全体で最適化する

インバウンドマーケティングは、SEO、ブログ、SNS、メールマーケティング、MA活用など、多くの施策の集合体です。これらの施策がそれぞれ独立してバラバラに動いていては、大きな成果は期待できません。成功の鍵は、各施策を有機的に連携させ、カスタマージャーニー全体で一貫した顧客体験を提供することにあります。

例えば、以下のような一連の流れを設計し、実行することが理想です。

- SEO対策でペルソナの課題に関連するキーワードで上位表示させ、潜在顧客をブログ記事に誘導する (Attract)。

- ブログ記事を読んで関心を深めた訪問者に対して、記事の最後で関連する詳細な情報が詰まったホワイトペーパーのダウンロードを促し、リード情報を獲得する (Engageの入り口)。

- 獲得したリードに対して、MAツールを使い、その興味関心に合わせたステップメールを自動配信し、徐々に信頼関係を構築していく (Engage)。

- ナーチャリングが進み、購買意欲が高まったリードをCRM上で「ホットリード」として定義し、営業部門にスムーズに引き渡す。

- 無事に顧客となった後も、カスタマーサポートと連携し、役立つ情報や新機能の案内などを提供し続け、満足度を高める (Delight)。

このように、各施策がリレーのバトンのようにスムーズにつながり、顧客を次のステージへと導くシナリオを描くことが重要です。個々の施策のKPI(例:ブログのPV数)を追うだけでなく、常にカスタマージャーニー全体を見渡し、「リード獲得から商談化、そして顧客化までの流れはスムーズか?」「どこかにボトルネックはないか?」といった視点で、全体最適化を図っていく必要があります。

全社で協力体制を築く

インバウンドマーケティングは、マーケティング部門だけで完結する活動ではありません。顧客に関する深い知見を持つ営業部門や、顧客と日々接しているカスタマーサポート部門との緊密な連携が不可欠であり、その成功は全社的な協力体制にかかっています。

- 営業部門との連携:

営業担当者は、顧客が抱えるリアルな課題や、競合の動向、顧客が購入を決める際の決め手など、マーケティング部門では得られない貴重な「一次情報」を持っています。これらの情報をコンテンツ企画にフィードバックしてもらうことで、より顧客の心に響く、質の高いコンテンツを作成できます。逆に、マーケティング部門が獲得・育成した質の高いリード(MQL: Marketing Qualified Lead)を営業部門に引き渡す際には、どのような状態のリードを渡すのか、その後のフォローはどうするのかといったルール(SLA: Service Level Agreement)を明確に定めておくことで、部門間の対立を防ぎ、スムーズな連携を実現できます。 - カスタマーサポート部門との連携:

カスタマーサポートに寄せられる「よくある質問」や「顧客の不満」は、コンテンツの宝庫です。これらの声を基にQ&Aコンテンツや、製品の便利な使い方を紹介する記事を作成すれば、顧客の自己解決を促し、サポート部門の負担を軽減すると同時に、顧客満足度を向上させることができます。

インバウンドマーケティングを「マーケティング部門の仕事」と捉えるのではなく、「全社で顧客価値を創造するためのプロジェクト」として位置づけ、経営層がリーダーシップを発揮して部門の壁を取り払い、協力体制を構築することが、成功への強力な推進力となります。

ツールを効果的に活用する

インバウンドマーケティングは、顧客一人ひとりの段階に合わせて多岐にわたる施策を管理・実行する必要があり、これをすべて手動で行うのは非現実的です。そこで、各種ツールを効果的に活用し、作業を効率化・自動化することが極めて重要になります。

主に活用されるのは、MA(マーケティングオートメーション)、CRM(顧客関係管理)/SFA(営業支援)、SEOツール、アクセス解析ツールなどです。これらのツールを導入することで、以下のようなことが可能になります。

- リード情報の一元管理と行動履歴の可視化

- メール配信やSNS投稿の自動化

- リードスコアリングによる有望な見込み客の抽出

- データに基づいた施策の効果測定とレポーティング

ただし、ここで注意すべきは、ツールはあくまで「手段」であり、「目的」ではないということです。高機能なツールを導入しただけで満足してしまい、全く使いこなせないというケースは少なくありません。「このツールで何を実現したいのか」という目的を明確にし、自社の戦略やリソース、組織の成熟度に合ったツールを慎重に選定することが重要です。そして、導入後はツールの機能を最大限に引き出すための運用体制を整え、継続的に活用していく必要があります。

インバウンドマーケティングに役立つおすすめツール

インバウンドマーケティングを効率的かつ効果的に進める上で、ツールの活用は欠かせません。ここでは、代表的な「MAツール」と「CRM/SFAツール」の分野で、広く利用されているおすすめのツールをいくつか紹介します。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MAツールは、見込み客の獲得から育成、選別までの一連のプロセスを自動化・効率化し、マーケティング活動の成果を最大化するためのツールです。

HubSpot Marketing Hub

インバウンドマーケティングという概念の提唱者であるHubSpot社が提供するMAツールです。ブログ作成、SEO、SNS連携、Eメールマーケティング、ランディングページ作成、MA機能など、インバウンドマーケティングに必要な機能がオールインワンで揃っているのが最大の特徴です。直感的なインターフェースで使いやすく、無料プランや無料のCRMも提供されているため、スモールスタートしたい企業から本格的に取り組みたい大企業まで、幅広い層におすすめできます。

(参照:HubSpot Japan株式会社 公式サイト)

SATORI

「SATORI」は、株式会社SATORIが提供する国産のMAツールです。Webサイトを訪問した匿名の見込み客(アンノウンリード)へのアプローチに強いというユニークな特徴を持っています。例えば、匿名の訪問者に対してもポップアップで最適なコンテンツを表示したり、ブラウザのプッシュ通知を送ったりすることが可能です。管理画面やサポート体制も日本企業向けに最適化されており、国内での導入実績が豊富です。

(参照:株式会社SATORI 公式サイト)

Marketo Engage

アドビ株式会社が提供する「Marketo Engage」は、世界中の企業で利用されている高機能なMAツールです。特にBtoBマーケティングにおける複雑なシナリオ設計や、営業部門との連携機能に強みを持っています。柔軟なカスタマイズ性と詳細な分析機能を備えており、大規模なデータや複数の製品ラインを持つ企業、グローバルでマーケティング活動を展開する企業など、エンタープライズ向けの要件に対応可能です。

(参照:アドビ株式会社 公式サイト)

CRM(顧客関係管理)/ SFA(営業支援)ツール

CRM/SFAツールは、顧客情報や商談の進捗を一元管理し、マーケティング部門と営業部門の連携を強化することで、収益の最大化を支援するツールです。

Salesforce Sales Cloud

株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する「Sales Cloud」は、世界で圧倒的なシェアを誇るSFA/CRMのリーディング製品です。顧客管理、商談管理、売上予測、レポート作成など、営業活動を支援するためのあらゆる機能が網羅されています。AppExchangeという豊富な連携アプリケーションストアがあり、自社の業務に合わせて機能を拡張できる柔軟性の高さも魅力です。あらゆる業種・規模の企業に対応できます。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

HubSpot Sales Hub

HubSpot社が提供するSFA/CRMツールです。同社の「Marketing Hub」(MA)や「Service Hub」(カスタマーサービス)とシームレスに連携できるのが最大の強み。これにより、マーケティング活動で獲得したリード情報から、営業の商談履歴、購入後のサポート履歴まで、顧客に関するすべての情報を一つのプラットフォームで一元管理できます。無料プランも提供されており、手軽に始めることが可能です。

(参照:HubSpot Japan株式会社 公式サイト)

Zoho CRM

ゾーホージャパン株式会社が提供する「Zoho CRM」は、優れたコストパフォーマンスで世界中の企業、特に中小企業から高い支持を得ています。CRM/SFAとしての基本機能はもちろん、AIによる営業活動の支援機能なども搭載しています。ZohoはCRM以外にも50以上のビジネスアプリケーションを提供しており、これらを連携させることで、企業のあらゆる業務を統合的に管理できるプラットフォームを構築できます。

(参照:ゾーホージャパン株式会社 公式サイト)

まとめ

本記事では、インバウンドマーケティングの基本概念から、具体的な手法、成功のポイント、そして役立つツールまで、幅広く解説してきました。

改めて要点を整理すると、インバウンドマーケティングとは、顧客にとって価値あるコンテンツや体験を提供することで、企業側から追いかけるのではなく、顧客側から自然と惹きつけられることを目指す、現代の顧客中心のマーケティングアプローチです。そのプロセスは、潜在顧客を「惹きつけ(Attract)」、見込み客との「信頼関係を築き(Engage)」、既存顧客を「満足させファンにする(Delight)」という3つのステージで構成されます。

この手法が重要視される背景には、インターネットの普及による顧客の購買行動の変化と、従来の一方的な広告効果の低下があります。顧客が自ら情報を探して選ぶ時代だからこそ、「見つけてもらう」ための戦略が不可欠なのです。

インバウンドマーケティングには、「成果が出るまでに時間がかかる」「専門的な知識が必要」といったデメリットもありますが、「高い費用対効果」「顧客との長期的な関係構築」「コンテンツという資産の蓄積」といった、それを上回る大きなメリットが存在します。これらは、企業の持続的な成長を実現するための強力な基盤となるでしょう。

成功のためには、ペルソナとカスタマージャーニーマップに基づいた戦略的な計画、質の高いコンテンツの継続的な制作、そしてデータに基づいた改善のサイクルを回し続けることが欠かせません。また、マーケティング部門だけでなく、営業やカスタマーサポートといった部門を巻き込み、全社で協力体制を築くことも成功の鍵を握ります。

インバウンドマーケティングへの取り組みは、一朝一夕に結果が出るものではなく、忍耐と継続的な努力が求められる長い旅路です。しかし、その先には、顧客から深く信頼され、愛される企業としての姿があります。この記事が、その旅を始めるための一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。