「画期的なアイデアが思いつかない」「企画会議で何も発言できない」――。ビジネスシーンや日常生活において、新しいアイデアを求められる場面は数多くありますが、多くの人がアイデアを生み出すことに難しさを感じています。斬新な発想は、一部の天才だけが持つ特別な才能だと思われがちです。しかし、アイデアの創出は、才能ではなく、誰でも習得可能な「技術」です。

この記事では、アイデアの作り方の本質から、アイデアが思いつかない原因、そして具体的な発想のステップまでを網羅的に解説します。さらに、思考を広げるための12種類のフレームワークや、アイデア出しを成功させるための心構え、日々の生活で発想力を鍛える習慣についても詳しくご紹介します。

この記事を読めば、アイデアを生み出すための具体的な方法論が身につき、これまで「思いつかない」と悩んでいた状況から脱却できるはずです。アイデアはゼロから生まれるのではなく、既存の知識や情報を新しく組み合わせることで生まれます。そのプロセスを理解し、適切なツールを使いこなすことで、あなたの創造性は大きく開花するでしょう。さあ、誰でも実践できるアイデアの作り方の世界へ、一緒に踏み出していきましょう。

目次

アイデアの作り方の本質とは

革新的なサービスや製品、人の心を動かすコンテンツは、すべて「アイデア」から始まります。では、そのアイデアとは一体何なのでしょうか。多くの人は、アイデアを「無から有を生み出す魔法のようなもの」や「天から降ってくるひらめき」だと捉えているかもしれません。しかし、その本質はもっとシンプルで、再現性のあるものです。アイデアの作り方を学ぶ第一歩として、まずはその正体を正しく理解しましょう。

アイデアは「既存の要素の新しい組み合わせ」

アイデアの本質を最も的確に表現した言葉として、広告業界の巨匠ジェームス・W・ヤングがその著書『アイデアのつくり方』の中で述べた定義が広く知られています。彼は、「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない」と断言しました。

これは、画期的に見えるアイデアも、実は全くのゼロから生み出されたものではなく、すでにある物事や情報(既存の要素)を、これまで誰も思いつかなかったような方法で結びつけた結果である、という考え方です。この定義は、アイデア創出のプロセスを理解する上で極めて重要な示唆を与えてくれます。

例えば、私たちの生活に革命をもたらしたスマートフォンを考えてみましょう。スマートフォンは、「携帯電話」「コンピュータ」「カメラ」「音楽プレイヤー」といった、それぞれが独立して存在していた「既存の要素」を一つに統合し、新しい価値を生み出した「組み合わせ」の産物です。同様に、「お寿司」と「ベルトコンベア」という全く異なる要素を組み合わせることで、「回転寿司」という新しい業態が生まれました。

この「組み合わせ」という視点を持つと、アイデア創出のプロセスが非常に明確になります。つまり、優れたアイデアを生み出すためには、2つの能力が不可欠です。

- 組み合わせの材料となる「既存の要素(情報・知識)」を豊富にストックしておく能力

- ストックした要素同士の関係性を見出し、新しく結びつける能力

逆に言えば、アイデアが思いつかないのは、組み合わせるべき要素のストックが不足しているか、あるいは要素を結びつける訓練ができていないかのどちらか、またはその両方が原因であると考えられます。

この本質を理解することは、アイデア創出に対する心理的なハードルを大きく下げてくれます。「何もないところから、すごいことを思いつかなければならない」というプレッシャーから解放され、「手持ちのカードをどう組み合わせれば面白くなるか?」という、パズルやゲームのような思考に切り替えることができるのです。

重要なのは、インプットの量と質です。自分の専門分野に関する深い知識はもちろんのこと、一見すると無関係に思えるような異分野の情報や体験、歴史、芸術、自然科学など、幅広い領域にアンテナを張ることが、ユニークな組み合わせを生み出す土壌となります。多様な要素を知っていればいるほど、組み合わせのパターンは指数関数的に増加し、独創的なアイデアが生まれる可能性も高まります。

また、「新しい組み合わせ」を見つけるためには、常識や固定観念にとらわれない柔軟な思考が求められます。普段なら結びつけることのない要素同士を、あえてつなげてみたらどうなるか?という思考実験を繰り返すことが、発想力を鍛えるトレーニングになります。

この記事で後述する様々な発想法やフレームワークは、この「既存の要素の新しい組み合わせ」を効率的かつ効果的に見つけ出すためのツールに他なりません。まずは「アイデアは組み合わせである」という大原則を心に留めておくことが、凡人からアイデアパーソンへと変貌するための最初の、そして最も重要なステップと言えるでしょう。

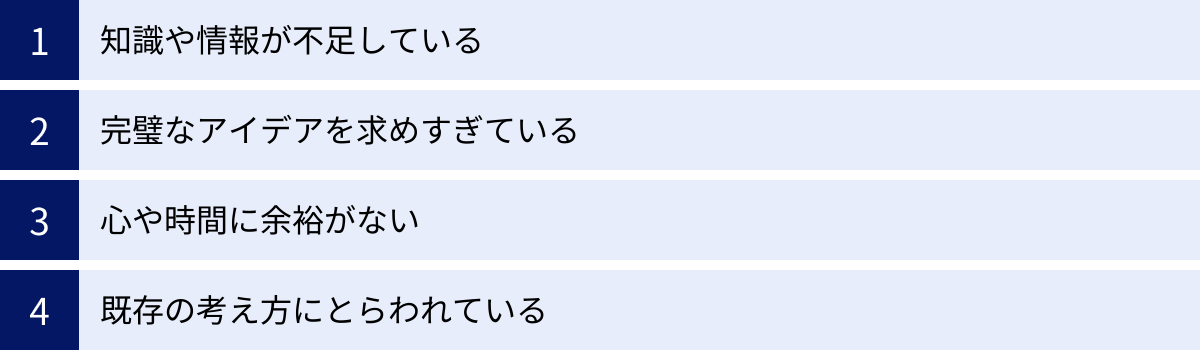

なぜアイデアが思いつかないのか?考えられる4つの原因

「頭が真っ白になって何も出てこない」「ありきたりなことしか思い浮かばない」といった経験は、誰にでもあるものです。アイデアが出ない状況に陥ると、自分には創造性がないのではないかと落ち込んでしまうかもしれません。しかし、その原因は才能の有無ではなく、特定の思考パターンや環境に起因していることがほとんどです。ここでは、アイデアが思いつかない主な4つの原因を深掘りし、その対策のヒントを探ります。

① 知識や情報が不足している

前章で述べた通り、アイデアの本質は「既存の要素の新しい組み合わせ」です。この大原則に立ち返れば、アイデアが思いつかない最も根本的な原因は、組み合わせるべき「要素」、すなわち知識や情報が絶対的に不足していることにあると分かります。

料理に例えるなら、冷蔵庫の中に食材がほとんどなければ、どんなに腕利きのシェフでも美味しい料理を作ることはできません。アイデア創出もこれと全く同じです。頭の中にある知識や経験という「食材」が乏しければ、新しい「レシピ(アイデア)」を考案することは不可能なのです。

多くの人は、自分の専門分野や興味のある領域については熱心に情報を収集しますが、それ以外の分野には無関心であることが少なくありません。しかし、革新的なアイデアは、しばしば専門領域の境界線上で生まれます。自分の専門知識(A)と、一見無関係に見える異分野の知識(B)が結びついたときに、誰も思いつかなかったような新しい価値(C)が生まれるのです。

例えば、あるマーケターが常にマーケティング関連の書籍やブログばかりを読んでいたとします。その知識は深まるかもしれませんが、生み出されるアイデアは既存のマーケティング手法の延長線上に留まりがちです。しかし、もしそのマーケターが生物学に興味を持ち、「アリの巣の構造と情報伝達の仕組み」について学んだとしたらどうでしょうか。「この効率的な仕組みを、Webサイトのユーザー導線設計や口コミの拡散モデルに応用できないか?」といった、従来の発想の枠を超えるアイデアが生まれるかもしれません。

情報不足は、量だけでなく質や多様性の問題でもあります。インターネットの普及により、私たちは膨大な情報にアクセスできるようになりました。しかし、検索エンジンやSNSのアルゴリズムは、ユーザーの興味関心に合わせて情報を最適化(パーソナライズ)するため、気づかないうちに自分の見たい情報だけを見る「フィルターバブル」という状態に陥りがちです。これでは、思考の幅を広げるような新しい情報との「偶然の出会い(セレンディピティ)」が失われ、アイデアの源泉が枯渇してしまいます。

【対策】

アイデアの材料を仕入れるためには、意識的にインプットの幅を広げることが不可欠です。

- 普段読まないジャンルの本や雑誌に手を伸ばす

- 異業種の友人と話したり、セミナーに参加したりする

- 美術館や博物館に足を運ぶ

- 専門外のドキュメンタリー番組を見る

- 目的もなく街を散策し、人間観察をする

このように、常に知的好奇心を持ち、五感を使って多様な情報をインプットし続ける姿勢が、豊かな発想力を育むための土台となるのです。

② 完璧なアイデアを求めすぎている

アイデアが出ない第二の原因として、最初から「完璧なアイデア」を出そうとしすぎていることが挙げられます。これは特に、真面目で責任感の強い人ほど陥りやすい罠です。

「こんなことを言ったら馬鹿にされるかもしれない」「中途半端な意見は言うべきではない」「どうせ実現不可能なアイデアは無意味だ」といった、内なる批判者(インナー・クリティック)の声が、自由な発想にブレーキをかけてしまうのです。

この「完璧主義の罠」は、アイデア創出のプロセスを大きく歪めます。本来、アイデアはまず「量」を出し、その中から有望なものを育てて「質」を高めていくという手順を踏むべきです。しかし、完璧を求めすぎると、アイデアを発想する段階(発散フェーズ)と、アイデアを評価する段階(収束フェーズ)を同時に行ってしまいます。

頭の中に浮かんだ小さなアイデアの芽を、「これは現実的ではない」「予算がない」「前例がない」といった批判的な視点で即座に評価し、摘み取ってしまうのです。これでは、斬新で大きな可能性を秘めたアイデアが育つ前に、すべてが消え去ってしまいます。

アメリカの化学者であり、ライナス・ポーリング賞の受賞者でもあるライナス・ポーリングは、「良いアイデアを得るための最良の方法は、たくさんのアイデアを出すことだ」という言葉を残しています。これは、アイデアの質は量から生まれるという真理を的確に表しています。最初は99個のくだらないアイデアしか出なくても、その試行錯誤の過程で、1個の素晴らしいアイデアが生まれる可能性があるのです。

また、完璧を求めるあまり、アイデアを出すこと自体に恐怖を感じてしまう「アイデア恐怖症」とも言える状態に陥ることもあります。失敗を恐れる心理が働き、無難で、誰からも批判されないような、ありきたりなアイデアしか出せなくなってしまいます。しかし、イノベーションの歴史を振り返れば、当初は「突拍子もない」「非現実的だ」と笑われたアイデアが、後に世界を変える発明につながった例は枚挙にいとまがありません。

【対策】

この完璧主義の罠から抜け出すためには、思考のモードを意識的に切り替える訓練が必要です。

- 「発想」と「評価」を完全に分離する: アイデアを出すときは、実現可能性やコスト、常識などを一切無視し、とにかく自由に、くだらないと思えることでもどんどん書き出すことに集中します。

- 質より量を目標にする: 「10分で30個のアイデアを出す」のように、時間や量の目標を設定することで、一つひとつの質を吟味する余裕をなくし、強制的にアイデアを量産するモードに入ります。

- 自分の中の批判的な声を意識し、一時的に黙らせる: 「今は考える時間じゃない、出す時間だ」と自分に言い聞かせ、評価的な思考が頭をもたげたら、それを脇に置く練習をしましょう。

完璧なアイデアは、最初から存在するものではありません。未熟で不完全なアイデアの種を、後から磨き上げ、育てていくものだと理解することが、創造性の扉を開く鍵となります。

③ 心や時間に余裕がない

創造性は、非常にデリケートな精神活動です。そのため、心や時間に余裕がない状態は、アイデア創出にとって致命的な障害となります。過度なストレス、疲労、プレッシャー、焦りは、私たちの脳から柔軟な思考力を奪い去ってしまいます。

脳科学的にも、ストレスを感じると分泌されるコルチゾールというホルモンは、記憶や学習、論理的思考を司る「前頭前野」の働きを抑制することが知られています。前頭前野は、様々な情報を統合し、新しい組み合わせを考え出す、まさにアイデア創出の中核を担う部分です。この機能が低下すると、視野が狭くなり、目先の課題をこなすことで頭がいっぱいになり、新しい発想をするための精神的な余白がなくなってしまいます。

多くの人が経験するように、素晴らしいアイデアは、デスクに必死でかじりついている時よりも、シャワーを浴びている時、散歩をしている時、ベッドでうとうとしている時など、リラックスしている瞬間にふと舞い降りてくることが多いものです。これは、脳が意識的な思考から解放され、「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」と呼ばれる神経回路が活発に働くためだと考えられています。DMNは、脳が特定の課題に取り組んでいない、いわば「アイドリング状態」の時に働き、過去の記憶や情報が結びつきやすくなるため、予期せぬひらめき(セレンディピティ)が生まれやすいのです。

しかし、常に仕事や締め切りに追われ、心身が緊張状態にあると、このDMNが働くためのリラックスした時間を持つことができません。その結果、脳は常に目の前のタスク処理にリソースを割かれ、アイデアを「孵化」させるための重要なプロセスが阻害されてしまうのです。

また、時間的なプレッシャーも創造性の大きな敵です。「明日までに画期的な企画を出せ」といった無茶な要求は、人を追い詰め、思考を停止させます。焦りは視野狭窄を招き、過去の成功パターンや安易な解決策に飛びつかせ、斬新なアイデアから遠ざけてしまいます。アイデアの創出には、情報を集め、じっくりと考え、そして一度テーマから離れて寝かせるという「熟成期間」が必要です。この時間を無視して結果だけを急かす環境では、質の高いアイデアは生まれにくいと言えるでしょう。

【対策】

アイデアを生み出すためには、意図的に心と時間の「余白」を作ることが重要です。

- 定期的に休息をとる: ポモドーロ・テクニック(25分集中して5分休憩)などを活用し、こまめに脳を休ませましょう。

- リフレッシュする時間を持つ: 散歩や軽い運動、瞑想、趣味の時間など、仕事や課題から完全に離れる時間をスケジュールに組み込みます。

- 十分な睡眠を確保する: 睡眠は、記憶の整理・定着だけでなく、アイデアの熟成にも不可欠です。

- アイデア出しの時間を予め確保する: 「考える時間」を他のタスクと同じようにカレンダーにブロックし、誰にも邪魔されない環境を作りましょう。

忙しい現代社会において、意識しなければ心や時間の余裕は簡単に失われてしまいます。創造性を発揮するためには、リラックスや休息を「サボり」ではなく「仕事の一部」として捉える発想の転換が求められます。

④ 既存の考え方にとらわれている

私たちの脳は、非常に効率的にできています。過去の経験から学習したパターン(スキーマ)を使って物事を判断することで、毎回ゼロから考えなくても迅速に意思決定ができるようになっています。これは日常生活を送る上では非常に便利な機能ですが、新しいアイデアを考える際には、この「効率性」が逆に足かせとなります。

私たちは知らず知らずのうちに、「既存の考え方」や「固定観念」「認知バイアス」といった色眼鏡を通して世界を見ています。これらが強力なフィルターとなり、新しい可能性を見えなくしてしまうのです。

例えば、以下のようなものが「既存の考え方」の典型です。

- 業界の常識・慣習: 「この業界では昔からこうやるのが当たり前だ」という暗黙のルール。これに疑問を抱かなければ、革新は生まれません。

- 過去の成功体験: かつて成功した方法に固執するあまり、環境の変化に対応できず、新しいアプローチを試すことができなくなります。成功体験は、時として最大の足かせとなり得ます。

- 専門家の罠: ある分野の知識が深まれば深まるほど、その分野の枠組みの中でしか物事を考えられなくなることがあります。いわゆる「専門バカ」の状態です。

- 確証バイアス: 自分が信じたいことや仮説を支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視・軽視してしまう心理的な傾向。これにより、自分の考えが正しいという思い込みが強化され、別の視点を持つことが難しくなります。

- 現状維持バイアス: 未知の変化よりも、慣れ親しんだ現状を好む傾向。新しいアイデアは現状の変更を伴うため、無意識に抵抗を感じてしまいます。

これらの思考の枠組みは非常に強力で、自分ではなかなか気づくことができません。会議で出されるアイデアがいつも似たようなものばかりになったり、「それは前例がないから」「うちの会社では無理だ」といった否定的な言葉がすぐに出てきたりするのは、組織全体が既存の考え方にとらわれている証拠かもしれません。

【対策】

この見えない牢獄から脱出するためには、強制的に視点を変える工夫が必要です。

- 前提を疑う: 「なぜ、これはこうなっているのか?」「本当にこの方法がベストなのか?」と、当たり前とされている事柄にあえて疑問を投げかけてみましょう。「なぜなぜ分析」などのフレームワークも有効です。

- 逆から考えてみる: 「もし、〇〇をなくしたらどうなるか?」「もし、手順を逆にしたらどうなるか?」といった逆転の発想を試みます。

- 他者の視点を借りる: 「もし自分が小学生だったらどう考えるか?」「もし自分が競合他社の社長だったらどうするか?」のように、他人の立場になりきって考えてみます(シックス・ハット法など)。

- 異分野のアナロジー(類推)を用いる: 「この問題を、自然界の仕組みで解決できないか?」「歴史上の出来事にヒントはないか?」など、全く異なる分野からヒントを探します。

既存の考え方にとらわれている状態は、いわば「思考のコンフォートゾーン(快適な領域)」に安住している状態です。意識的にそのゾーンから一歩踏み出し、未知の領域に思考を旅させる勇気を持つことが、ブレークスルーを生み出す鍵となるのです。

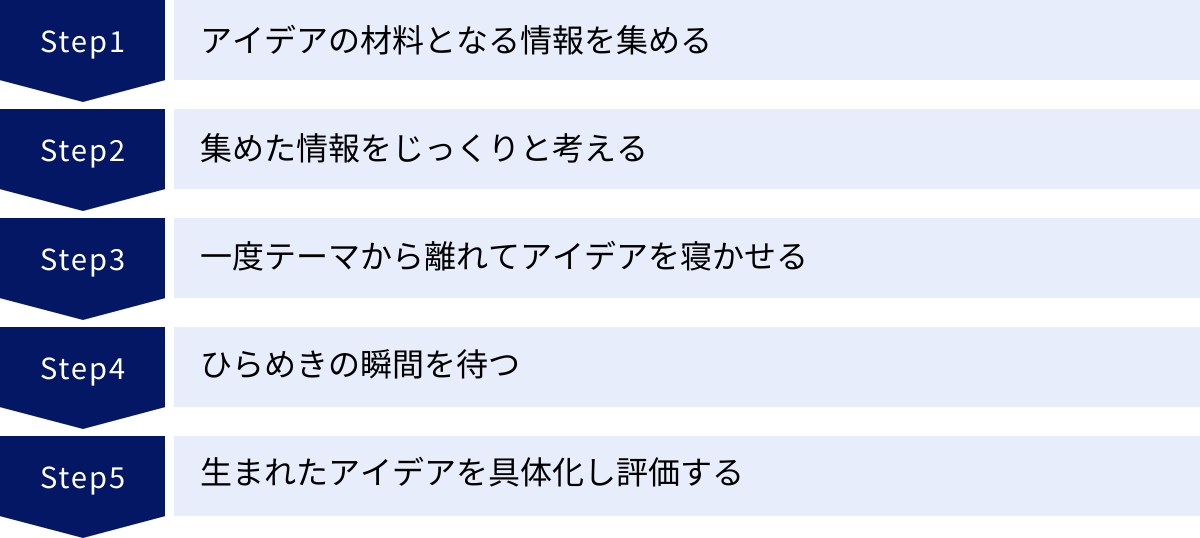

誰でもできる!アイデアの作り方5つのステップ

アイデア創出は、闇雲に頭をひねる作業ではありません。ジェームス・W・ヤングが提唱した理論に代表されるように、アイデアが生まれるまでには、一定の順序だったプロセスが存在します。このプロセスを理解し、それに沿って思考を進めることで、誰でも効率的にアイデアを生み出すことが可能になります。ここでは、その普遍的なプロセスを、実践しやすい5つのステップに分けて具体的に解説します。

① ステップ1:アイデアの材料となる情報を集める

すべての始まりは、インプットです。前述の通り、アイデアは「既存の要素の新しい組み合わせ」であるため、組み合わせる材料がなければ何も始まりません。この最初のステップは、アイデアを生み出すための土台を作る、最も地道で重要な段階です。

この「資料収集段階」で集めるべき情報には、大きく分けて2種類あります。

- 特殊資料(直接的な情報):

これは、あなたがアイデアを出したいと考えているテーマや課題に直接関連する情報です。例えば、新しいアプリの企画を考えているなら、競合アプリの分析、ターゲットユーザーのニーズ調査、関連する市場データ、最新技術の動向などがこれにあたります。この情報は、アイデアの核となる部分であり、課題を深く理解するために不可欠です。 - 一般資料(間接的な情報):

こちらは、一見するとテーマとは直接関係のない、あらゆる分野の情報です。趣味、歴史、芸術、科学、哲学、旅行先での体験、友人との雑談など、あなたの知的好奇心を刺激するすべてのものが含まれます。独創的なアイデアの多くは、この一般資料と特殊資料が予期せぬ形で結びついたときに生まれます。したがって、日頃から幅広い分野にアンテナを張り、雑多な知識を蓄積しておくことが極めて重要です。

【具体的なアクション】

- 書籍や論文を読む: テーマに関連する専門書だけでなく、全く違う分野のベストセラーや古典にも目を通しましょう。

- Webでリサーチする: ニュースサイト、専門ブログ、調査レポート、SNSなど、多様な情報源から多角的に情報を集めます。ただし、情報の信頼性には注意が必要です。

- 人に会って話を聞く: 専門家へのインタビュー、ターゲットユーザーへのヒアリング、異業種の人々との交流は、本やWebからは得られない生きた情報をもたらしてくれます。

- 現場に足を運ぶ(フィールドワーク): 課題が起きている現場を実際に観察することで、データだけでは見えてこない本質的な問題点やニーズを発見できます。

- 情報をストックする: 集めた情報は、忘れないように一元的に記録しておきましょう。ノート、デジタルメモアプリ(Evernote, Notionなど)、スクラップブックなど、自分に合った方法で「アイデアの素のデータベース」を構築することが大切です。情報をただ集めるだけでなく、気になった部分にマーカーを引いたり、自分の考えをメモしたりしておくと、後のステップで役立ちます。

このステップで重要なのは、評価や判断を交えずに、ひたすら情報をインプットし続けることです。「これは役に立つか?」などと考えず、スポンジが水を吸うように、貪欲に知識を吸収しましょう。

② ステップ2:集めた情報をじっくりと考える

情報を集め終えたら、次のステップはそれらの情報を自分の中で「咀嚼(そしゃく)」する段階です。ただ情報を眺めるのではなく、それらの断片的な情報をつなぎ合わせ、関係性を見出そうと試みる、精神的な努力が求められるプロセスです。ジェームス・W・ヤングはこの段階を「心の中で素材をかき回す」と表現しました。

このステップは、混沌としており、しばしば精神的な苦痛を伴います。様々な情報が頭の中で渦巻き、うまく整理できずに混乱することもあるでしょう。しかし、この産みの苦しみこそが、新しい結合が生まれる前の重要な準備期間なのです。

【具体的なアクション】

- 情報をカード化する: 集めた情報やキーワードを一つひとつ付箋や情報カードに書き出します。そして、それらを机の上やホワイトボードに広げ、並べ替えたり、グループ化したり、線で結んだりしてみます。物理的に情報を操作することで、頭の中だけでは見えなかった関係性や構造が可視化されます。KJ法はこの手法の代表例です。

- マインドマップを作成する: 中心にテーマを書き、そこから放射状に関連する言葉やイメージを繋げていくことで、思考を自由に発散させ、全体像を俯瞰できます。

- 様々な角度から問いを立てる: 集めた情報に対して、「なぜ?」「もし〜だったら?」「逆は?」「共通点は?」といった問いを投げかけ、多角的に分析します。

- 二つの異なる要素を無理やり結びつけてみる: 全く関係なさそうな二つの情報カードをランダムに選び、「この二つを組み合わせたら何が生まれるか?」と強制的に考えてみます。馬鹿げたアイデアが生まれることも多いですが、この思考のジャンプが、固定観念を打破するきっかけになります。

この段階では、明確な答えや完璧なアイデアを求めようと焦ってはいけません。むしろ、不完全で曖昧な状態を楽しみ、思考がさまようのを許容することが大切です。すべてのピースがぴったりとはまる瞬間を期待するのではなく、様々な組み合わせを試しながら、頭脳に知的刺激を与え続けることに集中しましょう。この努力が、次の「孵化」の段階で潜在意識に働きかけるための種まきとなります。

③ ステップ3:一度テーマから離れてアイデアを寝かせる

ステップ2で意識的な思考を限界まで行った後、次に行うべきは、驚くかもしれませんが「その問題を一旦、完全に忘れる」ことです。これをアイデアの「孵化(ふか)段階」または「熟成段階」と呼びます。

必死に考え続けても出口が見えないトンネルに入ってしまったら、一度その場から離れるのが賢明です。意識的な思考(顕在意識)が行き詰まったら、あとは潜在意識に仕事を引き継いでもらうのです。

ステップ1と2で頭にインプットされ、かき回された情報の断片は、あなたが他のことをしている間にも、水面下で結びつこうと活動を続けます。この無意識のプロセスが、しばしば驚くべき「ひらめき」をもたらしてくれるのです。

脳科学の分野で注目されている「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」の働きも、このステップの重要性を裏付けています。DMNは、脳がリラックスしている時に活発になり、記憶の整理や自己認識、そして未来の計画などに関わっています。意識的な思考から解放されることで、脳は自由に過去の経験や知識を探索し、予期せぬ結びつきを発見しやすくなるのです。

【具体的なアクション】

このステップでは、思考を要しない、心からリラックスできる活動に没頭することが推奨されます。

- 散歩や軽い運動をする: リズミカルな運動は、脳の血流を良くし、気分をリフレッシュさせます。

- 音楽を聴く、映画を観る: 物語やメロディに身を委ね、思考を別の世界に飛ばしましょう。

- 趣味に没頭する: 料理、ガーデニング、模型作りなど、手先を動かす作業も効果的です。

- お風呂にゆっくり浸かる: 温かいお湯は心身をリラックスさせ、アイデアが生まれやすい環境を作ります。アルキメデスが浮力の原理を発見したのも浴場でした。

- 十分な睡眠をとる: 睡眠中、脳は日中に得た情報を整理・定着させます。問題の答えが、夢の中で示唆されることもあります。

重要なのは、課題のことを考えようとしないことです。罪悪感を感じる必要はありません。この「何もしない時間」は、アイデア創出プロセスにおける極めて生産的な活動なのです。このステップを意図的に設けることで、次の「ひらめき」の瞬間が訪れる可能性を格段に高めることができます。

④ ステップ4:ひらめきの瞬間を待つ

ステップ3で問題を潜在意識に委ね、リラックスして過ごしていると、ある時、突然、予期せぬ形でアイデアが訪れます。これが「誕生段階」であり、一般的に「ひらめき」「アハ体験」「ユーレカの瞬間」などと呼ばれるものです。

それは、シャワーを浴びている時かもしれませんし、通勤電車に揺られている時、あるいは朝、目が覚めた直後かもしれません。ステップ2であれほど苦しんだのが嘘のように、まるで天啓のように、バラバラだった情報のピースが一つの絵として完成する瞬間です。

このひらめきは、唐突で、論理的なステップを飛び越えてやってくるように感じられます。しかし、それは決して偶然の産物ではありません。ステップ1での地道な情報収集と、ステップ2での集中的な思考、そしてステップ3での熟成期間という、丹念な準備があったからこそ訪れる、必然的な結果なのです。

ただし、このひらめきの瞬間は、非常に儚く、すぐに消え去ってしまうものでもあります。せっかく舞い降りてきたアイデアも、記録しておかなければ、数分後には「何か良いことを思いついたはずなのに、何だったか思い出せない」ということになりかねません。

【具体的なアクション】

ひらめきを確実に捉えるためには、常に記録する準備をしておくことが不可欠です。

- メモ帳とペンを常に携帯する: アナログのメモ帳は、起動時間がなく、図やイラストも自由に描けるため、アイデアの記録に適しています。枕元にも置いておくと良いでしょう。

- スマートフォンのメモアプリやボイスレコーダーを活用する: すぐに書き留められない状況(運転中など)では、ボイスメモが非常に役立ちます。

- ひらめいたらすぐに記録する: 「後でまとめよう」などと考えず、どんなに些細なことでも、その場でキーワードだけでも書き留める習慣をつけましょう。

このステップで生まれるアイデアは、まだ原石の状態です。しかし、それは間違いなく、これまでの努力の結晶です。この貴重な贈り物を逃さずキャッチし、次の最終ステップへと進む準備をしましょう。

⑤ ステップ5:生まれたアイデアを具体化し評価する

ひらめきの瞬間に訪れたアイデアは、素晴らしいものに感じられますが、多くの場合、まだ未熟で荒削りな状態です。この最終ステップは、そのアイデアの原石を現実の世界に適合させ、磨き上げていく「検証と発展の段階」です。

ここで再び、冷静で批判的な思考が必要になります。生まれたばかりのアイデアを客観的に見つめ直し、その実現可能性、新規性、有効性などを厳しく評価します。そして、他者からのフィードバックを取り入れながら、より実践的で価値のあるものへと育てていくのです。

このステップを怠ると、せっかくの素晴らしいひらめきも、「絵に描いた餅」で終わってしまいます。アイデアは、具体的な形にして初めて価値を持ちます。

【具体的なアクション】

- アイデアを具体的に記述する: アイデアのコンセプト、ターゲット、解決できる課題、具体的な仕組みなどを、誰が読んでも理解できるように言語化します。企画書の形でまとめてみるのが良いでしょう。

- プロトタイプ(試作品)を作る: サービスであれば簡単なモックアップ、製品であれば簡単な模型など、アイデアを可視化・体験できる形にしてみます。これにより、頭の中だけでは気づかなかった問題点や改善点が見えてきます。

- 他者からのフィードバックを求める: 完成したアイデアやプロトタイプを、信頼できる同僚、上司、友人、そして何よりターゲットユーザーに見せ、率直な意見をもらいます。この時、アイデアを批判されても感情的にならず、改善のための貴重な情報として受け止める姿勢が重要です。

- アイデアを修正・改良する: 得られたフィードバックを元に、アイデアを修正し、さらに磨きをかけます。この「具体化→フィードバック→修正」のサイクルを繰り返すことで、アイデアはより強固で洗練されたものへと進化していきます。

この5つのステップは、一直線に進むとは限りません。ステップ5でアイデアを評価した結果、情報が足りないことに気づき、再びステップ1に戻ることもあります。このように、各ステップを行き来しながら、螺旋階段を上るようにアイデアの質を高めていくのが、現実的なアイデア創出のプロセスです。この一連の流れを理解し、実践することで、あなたはアイデアを生み出す「技術」を確実に身につけることができるでしょう。

アイデアの作り方で役立つ!思考を広げるフレームワーク12選

アイデア創出の5つのステップを理解しても、いざ「考えよう」とすると、どこから手をつけていいか分からなくなることがあります。そんな時に役立つのが、思考を整理し、発想を強制的に広げるための「フレームワーク」です。フレームワークは、思考の補助輪のようなもので、これを用いることで、一人ではたどり着けないような視点や発想に到達しやすくなります。ここでは、個人でもチームでも活用できる、代表的な12のフレームワークを紹介します。

| フレームワーク | 主な目的 | 特徴 |

|---|---|---|

| ブレインストーミング | アイデアの量産 | 複数人で自由に発想し、質より量を重視する。 |

| マインドマップ | 思考の可視化と発散 | 中心テーマから放射状に思考を広げ、全体像を把握する。 |

| KJ法 | 情報の整理と構造化 | バラバラの情報をグループ化し、本質的な課題を発見する。 |

| SCAMPER | 既存アイデアの改善・発展 | 7つの切り口(質問)で、アイデアを多角的に発展させる。 |

| シックス・ハット法 | 多角的な視点の獲得 | 6つの異なる役割(帽子)になりきり、物事を複眼的に見る。 |

| なぜなぜ分析 | 問題の根本原因の特定 | 「なぜ?」を繰り返し、表面的な事象の奥にある真の原因を探る。 |

| マンダラート | 思考の強制的な拡張 | 9つのマスを埋めることで、アイデアを網羅的・体系的に発想する。 |

| アナロジー思考 | 異分野からのヒント発見 | 類似したもの(アナロジー)から、解決策のヒントを得る。 |

| デザイン思考 | ユーザー中心の課題解決 | ユーザーへの共感から始め、観察を通して課題を発見し解決する。 |

| ストーリーテリング | アイデアへの共感の付与 | 物語の力で、アイデアに文脈と魅力を与え、伝えやすくする。 |

| 欠点列挙法・希望点列挙法 | 改善点の発見 | 既存のものの欠点や「もっとこうだったら」を挙げ、改善案を練る。 |

| TRIZ | 技術的課題の体系的解決 | 発明原理に基づき、技術的な矛盾を体系的に解決する。 |

① ブレインストーミング

ブレインストーミング(ブレスト)は、複数人で集まり、特定のテーマについて自由にアイデアを出し合う、最もポピュラーな発想法です。その最大の目的は、互いの発想を刺激し合い、一人では思いつかないような多様なアイデアを短時間で大量に生み出すことにあります。

成功の鍵は、以下の「4つの原則」を全員が徹底して守ることにあります。

- 批判厳禁(Defer judgment): 他人のアイデアはもちろん、自分のアイデアに対しても、その場で批判や評価をしてはいけません。「それは無理だ」「コストがかかる」といった否定的な意見は、自由な発想の芽を摘んでしまいます。

- 自由奔放(Encourage wild ideas): 「こんなことを言ったら笑われるかも」といった遠慮は無用です。非現実的で、突拍子もないアイデアこそ、新しい発想の突破口になる可能性があります。常識にとらわれない大胆な意見を歓迎しましょう。

- 質より量(Go for quantity): 最初から質の高いアイデアを目指す必要はありません。目標は、とにかくたくさんのアイデアを出すことです。100個のくだらないアイデアの中から、1個の素晴らしいアイデアが生まれるかもしれません。量を追求することで、思考のリミッターが外れやすくなります。

- 結合改善(Build on the ideas of others): 他人のアイデアに便乗し、それを発展させることを奨励します。誰かの出したアイデアに、「それなら、こうしたらもっと面白くなるかも」「そのアイデアと、さっき出た別のアイデアを組み合わせられないか?」といった形で、アイデアを結合・改善していくことで、より洗練されたアイデアへと進化させます。

ブレストを行う際は、ファシリテーター(進行役)を決め、テーマと時間を明確に設定することが重要です。出されたアイデアは、ホワイトボードや付箋にどんどん書き出し、全員が見えるように可視化しましょう。

② マインドマップ

マインドマップは、イギリスの教育者トニー・ブザンが提唱した思考の表現方法です。中心にテーマやキーワードを書き、そこから放射状に線(ブランチ)を伸ばし、関連する言葉やイメージを自由につなげていくことで、脳の自然な思考プロセスを可視化します。

【やり方】

- 用紙の中央に、メインテーマを象徴する言葉やイラストを描きます。

- そこから、主要なトピックとなる太いブランチを伸ばし、キーワードを書き込みます。

- 各ブランチから、さらに細いサブブランチを伸ばし、連想される言葉や具体的なアイデアを書き足していきます。

- 言葉だけでなく、色やイラストを積極的に使うことで、右脳が刺激され、記憶に残りやすく、より豊かな発想が促されます。

マインドマップのメリットは、思考が発散していく様子を一覧できるため、全体像を把握しやすい点にあります。また、階層構造で情報を整理できるため、複雑なテーマの分析や、プレゼンテーションの構成案作り、議事録の作成など、幅広い用途に活用できます。一人でじっくり考えを深めたい時に特に有効なフレームワークです。

③ KJ法

KJ法は、文化人類学者の川喜田二郎が考案したデータ整理・分析手法です。ブレインストーミングなどで出された断片的で混沌とした情報(言語データ)を、親和性に基づいてグループ化し、図解することで、その背後にある構造や本質的な問題点を明らかにすることを目的とします。

【やり方】

- カード化: ブレストで出たアイデアや、インタビューで得られた意見などを、一つひとつ付箋やカードに書き出します。1枚のカードには1つの情報だけを簡潔に記述します。

- グループ編成: カードを広げ、内容が似ている、親近感を感じるものを集めて、小さなグループを作っていきます。この時、先入観を捨て、直感的に「なんとなく近い」と感じるものを集めるのがコツです。各グループには、その内容を的確に表すタイトルをつけます。

- KJ法図解: グループ化したものを、関係性(原因と結果、対立など)を考えながら配置し、線で結んで図解します。

- 文章化: 完成した図解を元に、発見したことや結論を文章にまとめます。

KJ法は、多くの意見が飛び交って収拾がつかなくなった会議や、複雑なアンケート結果の分析などに非常に有効です。チームメンバー全員で作業を行うことで、問題に対する共通認識を醸成し、合意形成をスムーズにする効果も期待できます。

④ SCAMPER(オズボーンのチェックリスト)

SCAMPER(スカンパー)法は、広告代理店の創業者アレックス・オズボーンが考案した「オズボーンのチェックリスト」を、ボブ・エバールが覚えやすいように頭文字で整理した発想法です。既存の製品やサービス、アイデアに対して、7つの切り口から強制的に質問を投げかけることで、改善や新しい使い方のヒントを見つけ出すフレームワークです。

【7つの質問】

- S (Substitute?): 代用できないか? (例:素材をプラスチックから木に変えられないか?動力を電気から人力に変えられないか?)

- C (Combine?): 組み合わせられないか? (例:スマートフォンと財布を組み合わせられないか?カフェと本屋を組み合わせられないか?)

- A (Adapt?): 応用できないか? (例:この技術を別の業界に応用できないか?自然界の仕組みを参考にできないか?)

- M (Modify?): 修正・変更できないか? (例:もっと大きく(小さく)できないか?色や形を変えられないか?)

- P (Put to another use?): 他の使い道はないか? (例:本来の目的以外に、どんな使い方ができるか?ターゲット層を変えられないか?)

- E (Eliminate?): 削減・削除できないか? (例:機能を減らしてシンプルにできないか?部品をなくせないか?)

- R (Reverse? / Rearrange?): 逆にしたり、再編成したりできないか? (例:手順を逆にできないか?役割を逆にできないか?レイアウトを変えられないか?)

SCAMPER法は、ゼロからアイデアを生み出すのが難しいと感じる時に、既存のものを起点として、思考を強制的にジャンプさせるのに役立ちます。製品開発やサービス改善の場面で特に強力なツールです。

⑤ シックス・ハット法

シックス・ハット法(Six Thinking Hats)は、エドワード・デボノが提唱した会議手法です。参加者全員が、6つの異なる色の帽子(思考の役割)を同時にかぶり、意図的に視点を切り替えながら議論を進めます。これにより、感情的な対立を避け、多角的かつ建設的な議論を可能にします。

【6つの帽子と役割】

- 白の帽子(客観的): 事実、データ、情報のみに焦点を当てます。「分かっている事実は何か?」「必要なデータは何か?」

- 赤の帽子(感情的): 直感、感情、感覚を表現します。理由を説明する必要はありません。「このアイデアが好きだ/嫌いだ」「何か嫌な予感がする」

- 黒の帽子(否定的・慎重): リスク、欠点、問題点を指摘します。「どんな危険性があるか?」「うまくいかない可能性は?」

- 黄の帽子(肯定的・楽観的): メリット、価値、利点を考えます。「どんな良いことがあるか?」「なぜうまくいくのか?」

- 緑の帽子(創造的): 新しいアイデア、代替案、可能性を探ります。「他にどんな方法があるか?」「もっと面白いアイデアはないか?」

- 青の帽子(管理的): 議論の進行管理、まとめ、結論を担当します。「今、どの帽子をかぶるべきか?」「議論の目的は何か?」「次のステップは?」

全員が同じ色の帽子をかぶることで、「あの人はいつも否定ばかりする」といった個人攻撃を防ぎ、役割として批判的な意見や創造的な意見を述べやすくなります。アイデアの評価や意思決定のプロセスで特に有効です。

⑥ なぜなぜ分析

なぜなぜ分析は、トヨタ自動車の生産方式で用いられてきた問題解決手法です。ある問題に対して「なぜ、それが起きたのか?」という問いを5回程度繰り返すことで、表面的な原因ではなく、その背後にある根本的な原因(真因)を突き止めることを目的とします。

【具体例】

問題:機械が止まった。

- なぜ①?:過負荷でヒューズが飛んだから。

- なぜ②?:軸受けの潤滑が不十分だったから。

- なぜ③?:潤滑ポンプが十分に作動していなかったから。

- なぜ④?:ポンプの軸が摩耗していたから。

- なぜ⑤?:ポンプにフィルターがついておらず、切りくずが侵入したから。

→ 真因:ポンプにフィルターがなかった。

→ 対策:ポンプにフィルターを取り付ける。

表面的な原因(ヒューズが飛んだ)に対して「ヒューズを交換する」という対策をとっても、また同じ問題が再発します。しかし、真因を特定し対策を講じることで、問題の再発を防止できます。この手法は、製造業だけでなく、業務プロセスの改善やWebサイトの離脱率分析など、あらゆる問題解決に応用でき、本質的な課題発見型のアイデア創出につながります。

⑦ マンダラート

マンダラートは、仏教の曼荼羅(まんだら)模様にヒントを得て、デザイナーの今泉浩晃氏が考案した発想法です。3×3の9つのマスを使い、思考を強制的に広げ、アイデアを網羅的・体系的に整理するフレームワークです。メジャーリーガーの大谷翔平選手が高校時代に目標達成のために活用したことでも有名です。

【やり方】

- 3×3のマスを用意し、中心のマスに達成したい目標や考えたいテーマを書きます。

- 周りの8つのマスに、中心テーマを達成するために必要な要素や、関連するアイデアを書き込みます。

- 次に、周りの8つの要素を、それぞれ別の3×3のマスの中心に転記します。

- 新しくできた8つのマンダラートの、それぞれの周囲のマスを、中心のテーマを達成するための具体的なアクションやアイデアで埋めていきます。

最終的に、中心テーマの周りに8つの大項目、そしてその周りに64(8×8)の具体的なアイデアやアクションが展開されます。このプロセスにより、思考が多角的に深掘りされ、自分でも気づかなかった視点やアイデアが引き出されます。

⑧ アナロジー思考

アナロジー思考は、ある領域の知識や構造を、全く別の領域の問題解決に応用する思考法です。「アナロジー」とは「類推」を意味します。一見すると無関係な物事の間に類似点を見出し、そこからヒントを得ることで、従来の枠組みを超える斬新なアイデアを生み出します。

【具体例】

- 鳥が空を飛ぶ仕組み(アナロジー元) → 飛行機の発明(応用先)

- クモの巣の構造(アナロジー元) → 丈夫で軽量な建築材料の開発(応用先)

- レストランの予約システム(アナロジー元) → 病院の診察予約システムへの応用(応用先)

アナロジー思考を実践するには、日頃から幅広い分野に興味を持ち、知識の引き出しを増やしておくことが重要です。行き詰まった課題に対して、「この問題と似たような構造を持つものは、自然界にないか?」「歴史上で似たような状況はなかったか?」「他の業界では、この手の問題をどう解決しているか?」といった問いを立てることで、思わぬ突破口が見つかることがあります。

⑨ デザイン思考

デザイン思考は、デザイナーが製品やサービスをデザインする際の思考プロセスを、ビジネス上の問題解決に応用したものです。徹底したユーザー(人間)中心の視点で、観察や共感を通じてユーザー自身も気づいていない潜在的なニーズを発見し、それを解決するアイデアを創造・検証していく一連のプロセスです。

一般的に、以下の5つのステップで構成されます。

- 共感(Empathize): ユーザーを深く観察し、インタビューを行い、彼らの置かれている状況や感情に寄り添い、深く共感する。

- 問題定義(Define): 共感を通じて得られた情報から、ユーザーが抱える本質的な課題は何かを定義する。

- 創造(Ideate): 定義された問題に対する解決策を、ブレインストーミングなどを用いて自由に、数多く発想する。

- プロトタイプ(Prototype): アイデアを具現化するための、安価で簡単な試作品(プロトタイプ)を作成する。

- テスト(Test): 作成したプロトタイプを実際にユーザーに使ってもらい、フィードバックを得て、改善を繰り返す。

デザイン思考は、作り手の思い込みではなく、ユーザーのリアルな課題から出発するため、本当に価値のある製品やサービスを生み出す可能性が高い手法として、多くの企業で導入されています。

⑩ ストーリーテリング

ストーリーテリングは、単に事実やデータを羅列するのではなく、伝えたい内容を魅力的な「物語」の形にして語る手法です。アイデアそのものを生み出すというよりは、生まれたアイデアに文脈と感情的な価値を付与し、聞き手の共感や理解を深めるために使われます。

優れたアイデアも、その価値が相手に伝わらなければ意味がありません。企画のプレゼンテーションや資金調達の場で、アイデアを提案する際にストーリーテリングを用いると、以下のような効果が期待できます。

- 記憶に残りやすい: 物語は、単なる情報よりも強く人の記憶に刻まれます。

- 共感を呼ぶ: 主人公が課題に直面し、それを乗り越えていく物語は、聞き手の感情に訴えかけ、アイデアを「自分ごと」として捉えさせます。

- 複雑な内容を分かりやすく伝える: 抽象的なコンセプトや複雑な技術も、具体的な物語に落とし込むことで、直感的に理解しやすくなります。

「このアイデアは、〇〇という課題に悩む△△さんを助けるために生まれました…」といった形で、アイデアの背景にある物語を語ることで、そのアイデアは単なる機能の集合体ではなく、命が吹き込まれた存在として輝き始めます。

⑪ 欠点列挙法・希望点列挙法

この二つは、既存の製品やサービス、業務プロセスなどを改善するためのアイデアを見つける際に非常にシンプルながら強力な手法です。

- 欠点列挙法:

文字通り、対象となるものの「欠点」「不満な点」「使いにくい点」をとにかくリストアップしていく方法です。「この製品は重すぎる」「このアプリは操作が分かりにくい」など、ネガティブな側面に着目します。挙げられた欠点の一つひとつが、改善すべき課題となり、新しいアイデアの種になります。「不満は発明の母」という言葉を体現する手法です。 - 希望点列挙法:

欠点列挙法とは逆に、「もっとこうだったら良いのに」「こんな機能があったら嬉しい」といった「希望」や「願望」をリストアップしていく方法です。ユーザーの理想の姿を思い描き、現状とのギャップを埋めるためのアイデアを発想します。

この二つの手法を組み合わせることで、課題発見と理想追求の両面から、網羅的に改善のアイデアを洗い出すことができます。顧客アンケートの分析や、自社製品の見直しの際に手軽に実践できます。

⑫ TRIZ

TRIZ(トゥリーズ)は、旧ソビエト連邦で生まれた「発明的問題解決理論」のロシア語の頭文字をとったものです。過去の膨大な特許を分析し、そこにある普遍的な発明のパターンや問題解決の原理を体系化した、技術的課題解決のための強力なフレームワークです。

TRIZの中核には「矛盾の解決」という考え方があります。例えば、「製品を頑丈にしたい(メリット)が、そうすると重くなってしまう(デメリット)」といった技術的な矛盾に直面した際に、トレードオフで妥協するのではなく、両立させる革新的な解決策を見出すための「40の発明原理」などが用意されています。

例えば、以下のような原理があります。

- 分離(Segmentation): 対象物を分割する、取り外し可能にする。

- 非対称(Asymmetry): 対称的な形状を非対称にする。

- 先取り作用(Preliminary action): 必要な変化を事前に行っておく。

TRIZは専門性が高く、習得には学習が必要ですが、その基本的な考え方である「技術的な課題は、過去の発明パターンにヒントがある」「矛盾は妥協するのではなく、乗り越えるべきもの」という視点は、エンジニアや研究開発者だけでなく、あらゆる分野のアイデア創出において示唆に富んでいます。

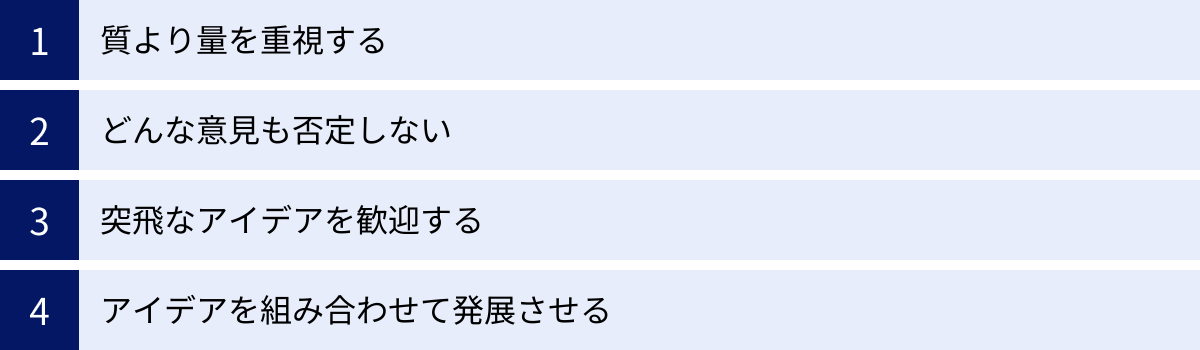

アイデア出しを成功させるための4つの心構え

アイデアを生み出すためのステップやフレームワークを学んでも、いざ実践の場になると、うまくいかないことがあります。その原因の多くは、参加者の「心構え(マインドセット)」にあります。特にブレインストーミングのような集団でのアイデア出しでは、場の空気が創造性を大きく左右します。ここでは、アイデア出しを成功に導くために不可欠な4つの心構えを紹介します。これらは、前述したブレインストーミングの4原則と深く関連しており、創造的な場を作るための基本ルールと言えます。

① 質より量を重視する

アイデア出しの初期段階における最大の目標は、完璧な一つのアイデアを見つけることではなく、できるだけ多くの選択肢を生み出すことです。多くの人は、「良いアイデアを出さなければ」というプレッシャーから、発言をためらったり、一つのアイデアを考え込みすぎたりしてしまいます。しかし、これは創造性の流れを堰き止める行為に他なりません。

考えてみてください。たった3つのアイデアしか出てこなければ、その中から最適なものを選ぶしかありません。しかし、もし100個のアイデアがあれば、その中には思いがけない宝石が隠されている可能性が格段に高まります。また、一見くだらないと思われるアイデアが、他のアイデアと結びつくことで、画期的な発想へと進化することもあります。

アイデアの質は、量の中から生まれます。これを心から信じることが重要です。野球のバッターが、毎回ホームランを狙うのではなく、とにかくバットを振ってボールに当てることに集中するように、アイデア出しの場では、まず「思考の素振り」を数多くこなすことが大切です。

【実践のヒント】

- 時間や個数で目標を設定する: 「10分で50個出す」「一人最低10個は付箋に書く」といった具体的な量的目標を設定すると、質を吟味する暇がなくなり、強制的にアウトプットモードに入ることができます。

- 「駄アイデア歓迎」を宣言する: 会議の冒頭で、「今日はどんなくだらないアイデアでも大歓迎です。むしろ、そういうものを目指しましょう」とファシリテーターが宣言することで、心理的な安全性が高まります。

- 沈黙を恐れない: アイデアが出ない沈黙の時間は、次のアイデアを絞り出すための産みの苦しみです。焦って議論をまとめようとせず、参加者が内なる声に耳を傾けるのを待ちましょう。

量を追求するプロセスは、参加者の頭をウォーミングアップさせ、固定観念を壊し、より自由な発想ができる状態へと導いてくれます。最初に質を問うのは、アイデアが出尽くした後の「評価」のフェーズで行うべきことだと、明確に意識を切り分けましょう。

② どんな意見も否定しない

アイデア出しの場において、最も破壊的な行為は「批判」です。たとえ善意からの指摘であっても、「でも、それは予算的に無理だよ」「前にも同じような案があったけど、失敗したよね」といった否定的なコメントは、場の空気を一瞬で凍りつかせます。

一度でも自分の意見が否定されると、人は「また否定されたらどうしよう」「馬鹿だと思われたくない」という恐怖から、口を閉ざしてしまいます。特に、まだ自信のない、生まれたばかりの繊細なアイデアの芽は、ほんの少しの批判でも簡単に摘み取られてしまいます。こうして、参加者が自己防衛的になると、斬新で挑戦的なアイデアは決して生まれず、誰もが納得する無難で退屈な意見しか出てこない「安全な会議」になってしまいます。

これを防ぐためには、「心理的安全性(Psychological Safety)」が確保された環境が不可欠です。心理的安全性とは、「このチームの中では、対人関係のリスク、つまり無知、無能、ネガティブ、邪魔だと思われることなどを心配することなく、安心して自分の考えや気持ちを話すことができる」と信じられている状態を指します。

【実践のヒント】

- 「Yes, and…」の精神を持つ: 他人の意見に対して、たとえ疑問に思ったとしても、まずは「Yes(いいね、面白いね)」と肯定的に受け止めます。その上で、「and(そして、それに加えて、こうしたらどうだろう?)」と、アイデアを付け足し、発展させていく姿勢が重要です。これは、否定的な「No, but…」の対極にある考え方です。

- 判断を保留する: アイデアを聞いた瞬間に頭に浮かぶ懸念点や問題点は、一旦脇に置いておきましょう。それらを検討するのは、アイデアを評価する別の時間です。今は、とにかくアイデアの「良い面」を探すことに集中します。

- ファシリテーターがルールを徹底する: 会議の冒頭で「今日は絶対に否定しないこと」をグランドルールとして設定し、誰かが破りそうになったら、優しく、しかし毅然と軌道修正する役割がファシリテーターには求められます。

どんな意見も否定されずに受け入れられるという安心感が、参加者の心を開放し、普段は心の奥底にしまわれているような、大胆でユニークなアイデアを引き出すための土壌となるのです。

③ 突飛なアイデアを歓迎する

アイデア出しの目的が、現状の少しの改善ではなく、ブレークスルーやイノベーションを起こすことであるならば、常識の範囲内に収まる「良い子」のアイデアばかりでは不十分です。求められるのは、一見すると「非現実的」「馬鹿げている」「非常識」と思えるような、突飛なアイデアです。

なぜなら、既存の延長線上にあるアイデアは、競合他社も思いつきやすい凡庸なものになりがちだからです。誰も考えつかないような、ぶっ飛んだアイデアこそが、競争優位性を生み出す源泉となり得ます。

もちろん、突飛なアイデアがそのまま実現できることは稀です。しかし、そうしたアイデアは、凝り固まった思考に風穴を開け、議論の方向性を全く新しい次元へと導く力を持っています。例えば、「もし魔法が使えたら、この問題をどう解決するか?」といった極端な問いかけは、現実的な制約を一旦すべて取り払い、理想の解決策の姿をあぶり出すのに役立ちます。その「魔法」の本質を分析し、「それを現代の技術で擬似的に実現できないか?」と考えることで、革新的なアイデアへとつながることがあるのです。

【実践のヒント】

- 意図的に制約を外す: 「もし予算が無限にあったら?」「もし法律がなかったら?」「もし物理法則を無視できたら?」といった「魔法の質問」を投げかけることで、思考のリミッターを外します。

- 極端なアイデアを褒める: 誰かが突飛なアイデアを出した時こそ、「それ、最高に面白い!」「その発想はなかった!」と積極的に称賛し、歓迎する雰囲気を作りましょう。そうすることで、「もっとクレイジーなことを言ってもいいんだ」というメッセージがチーム全体に伝わります。

- 「実現可能性」は後から考える: 突飛なアイデアの価値は、その実現可能性にあるのではありません。そのアイデアがもたらす「新しい視点」や「議論の活性化」にこそ価値があります。実現可能性の検討は、アイデアの核となるコンセプトを固めた後に行うべきです。

常識的な正解を求めるのではなく、あえて非常識な間違いを探しに行くような冒険心こそが、イノベーションのエンジンとなります。突飛なアイデアは、議論の起爆剤であり、思考のジャンプ台なのです。

④ アイデアを組み合わせて発展させる

優れたアイデアは、一人の天才の頭から生まれるとは限りません。むしろ、複数の凡庸なアイデアが、他者との対話を通じて化学反応を起こし、一つの優れたアイデアへと昇華していくケースの方がはるかに多いのです。これが、ブレインストーミングの4原則における「結合改善(Build on the ideas of others)」の考え方です。

アイデア出しの場は、個々のアイデアの優劣を競うコンテストではありません。参加者が互いのアイデアを尊重し、それを材料として、より良いものを協力して作り上げていく「共同創造(Co-creation)」の場であるべきです。

誰かが出したAというアイデアと、別の誰かが出したBというアイデア。それぞれ単体ではありふれたものかもしれません。しかし、そこにいる誰かが「AとBを組み合わせたら、Cという新しい価値が生まれるんじゃないか?」と気づくことで、議論は一気に加速します。

【実践のヒント】

- 人のアイデアに便乗する: 他人の意見を聞いたら、「そのアイデア、いいですね。それなら、〇〇という視点を加えるとどうでしょう?」と、積極的に便乗し、アイデアを膨らませていきましょう。

- アイデアを可視化する: ホワイトボードや付箋を使って、出されたすべてのアイデアを全員が見えるようにしておくことが重要です。これにより、アイデア同士の組み合わせを視覚的に検討しやすくなります。

- 「アイデアは誰のものでもない」という意識を持つ: 一度場に出されたアイデアは、発言者の所有物ではなく、チーム全員の共有財産です。誰のアイデアであろうと、遠慮なく組み合わせたり、改変したりして、より良いものへと育てていく文化を醸成しましょう。

この「組み合わせと発展」のプロセスは、まさにアイデアの本質である「既存の要素の新しい組み合わせ」を、リアルタイムで実践していることに他なりません。個人の能力を超えた、集合知(Collective Intelligence)による創造性を最大限に引き出すための、最も重要な心構えと言えるでしょう。

発想力を高めるために日常でできる7つの習慣

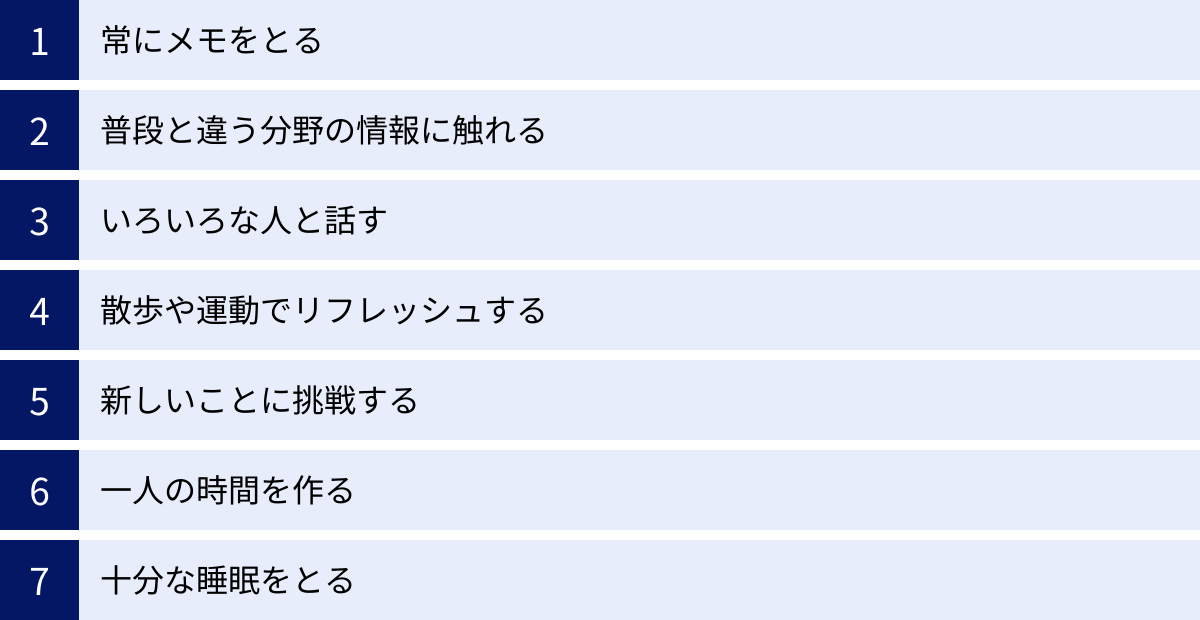

革新的なアイデアは、会議室でウンウン唸っている時だけに生まれるものではありません。むしろ、日々の生活の中でのちょっとした気づきや、何気ない習慣の積み重ねが、豊かな発想力を育む土壌となります。発想力とは、筋肉と同じで、日常的に鍛えることができる能力です。ここでは、アイデアを生み出しやすい「創造的な脳」を作るために、今日から始められる7つの習慣を紹介します。

① 常にメモをとる

ひらめきは、いつ、どこで訪れるか分かりません。そして、その輝きは非常に儚く、記録しておかなければ一瞬で消え去ってしまいます。「後で思い出そう」と思っても、思い出せることはほとんどありません。「世紀のアイデアも、メモしなければただの思いつきで終わる」のです。

この習慣の目的は、単にひらめきを忘れないようにするためだけではありません。日常の中で心に引っかかった言葉、面白いと感じた広告、ふと疑問に思ったこと、読んだ本の一節など、思考の断片を何でも書き留めておくことで、自分だけの「アイデアの素のデータベース」を構築することができます。

後でそのメモを見返したときに、全く異なるタイミングで記録した二つのメモが結びつき、新しいアイデアの種になることがあります。これは、アイデア創出の5ステップにおける「ステップ1:情報収集」と「ステップ2:情報咀嚼」を、日常的に行っていることに他なりません。

【実践のヒント】

- アナログとデジタルを使い分ける: すぐに取り出せる小さなメモ帳とペンを常に携帯する。図やイラストも描ける自由度の高さが魅力です。一方、スマートフォンは検索や共有が容易で、写真や音声も保存できます。自分に合った方法で、いつでもどこでもメモが取れる環境を整えましょう。

- 「何を」ではなく「何でも」メモする: 「これは役に立つか?」などと判断せず、心が少しでも動いたものは、どんな些細なことでも記録する癖をつけましょう。

- 定期的に見返す: メモは、取るだけでなく、定期的に見返すことが重要です。週末に1週間分のメモを眺める時間を作るなど、自分なりのルールを決めましょう。

② 普段と違う分野の情報に触れる

アイデアが「既存の要素の新しい組み合わせ」である以上、組み合わせの材料となる「要素」の多様性が、アイデアの独創性を決定づけます。いつも同じような情報ばかりに触れていると、思考はパターン化し、ありきたりな発想しかできなくなります。

そこで重要なのが、意図的に自分の「コンフォートゾーン(快適な領域)」を抜け出し、普段は全く興味のない分野や、専門外の領域の情報に触れることです。一見無関係に見える情報が、あなたの専門知識と結びついた時、誰も思いつかなかったような化学反応が起こる可能性があります。

【実践のヒント】

- 本屋で知らない棚を歩く: いつもは行かない、歴史、科学、芸術、哲学などの棚をぶらぶら歩き、気になったタイトルの本を手に取ってみましょう。

- 異業種のセミナーやイベントに参加する: 自分とは全く異なる業界の人が、どんな課題意識を持ち、どんなアプローチで仕事をしているのかを知ることは、非常に刺激的です。

- 購読するニュースソースを多様化する: 経済紙だけでなく、科学雑誌、カルチャー誌、海外のメディアなど、様々な視点からの情報に触れるようにしましょう。

- ドキュメンタリーや教養番組を観る: テレビや動画配信サービスには、自分の知らない世界を教えてくれる良質なコンテンツが数多くあります。

この習慣は、あなたの頭の中に、多様な「点」を増やす作業です。点が増えれば増えるほど、それらを結んで新しい「線(アイデア)」を描ける可能性は飛躍的に高まります。

③ いろいろな人と話す

自分一人で考えられることには限界があります。自分とは異なるバックグラウンド、価値観、知識、経験を持つ人との対話は、自分の凝り固まった思考の枠組み(メンタルモデル)を壊し、新しい視点を与えてくれる絶好の機会です。

相手が何気なく発した一言が、自分にとっては目から鱗の発見であったり、ずっと悩んでいた問題の解決のヒントになったりすることは少なくありません。自分では当たり前だと思っていたことが、他人にとっては全くそうではないと知るだけでも、大きな気づきとなります。

【実践のヒント】

- いつもと違うコミュニティに参加する: 会社の同僚だけでなく、趣味のサークル、ボランティア活動、地域の集まりなど、利害関係のない人々と交流できる場に身を置いてみましょう。

- 聞き役に徹してみる: 人と話すときは、自分が話すよりも、相手の話を深く聞くことを意識しましょう。「なぜそう思うのですか?」と質問を重ねることで、相手の思考の背景にある価値観や経験を引き出すことができます。

- ランチや飲み会を有効活用する: 普段あまり話さない部署の人や、年齢の離れた人と意識的にコミュニケーションを取る機会を作りましょう。

多様な人々との対話は、生きた情報をインプットする最も効果的な方法の一つです。

④ 散歩や運動でリフレッシュする

デスクに座って必死に考えてもアイデアが出ないのに、散歩を始めた途端に良いアイデアがひらめいた、という経験は多くの人が持っています。これには科学的な根拠があります。

歩くなどのリズミカルな運動は、脳の血流を増加させ、思考を司る前頭前野を活性化させます。また、気分を安定させるセロトニンなどの神経伝達物質の分泌を促し、リラックス効果をもたらします。このリラックスした状態が、脳を「デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)」が働きやすいモードに切り替え、記憶の断片を結びつけ、予期せぬひらめきを生み出すのです。

アリストテレスやカント、スティーブ・ジョブズなど、多くの偉大な思想家や創造者が「歩くこと」を習慣にしていたことは有名です。煮詰まった時こそ、一度席を立ち、外の空気を吸いながら歩いてみましょう。

【実践のヒント】

- ランチの後に15分歩く: 食後の軽い散歩は、気分転換だけでなく、午後の眠気覚ましにも効果的です。

- 一駅手前で降りて歩く: 通勤時間を利用して、意識的に歩く距離を延ばしてみましょう。

- 運動を習慣にする: ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳など、自分が楽しめる運動を定期的に行うことで、心身のコンディションが整い、創造的な思考の土台が作られます。

⑤ 新しいことに挑戦する

ルーティン化された毎日は、効率的で安心感がありますが、脳への刺激は少なくなります。発想力を高めるためには、脳に新しい刺激を与え、普段使わない神経回路を活性化させることが重要です。その最も効果的な方法が、「新しいこと」に挑戦することです。

初めての場所へ旅行する、食べたことのない料理を試す、新しい楽器や言語を習い始める、今まで通ったことのない道で帰ってみる。どんなに小さなことでも、未知の体験は五感を刺激し、固定観念を揺さぶり、世界を新しい視点で見るきっかけを与えてくれます。

新しい挑戦は、必ずしも成功する必要はありません。失敗や戸惑いの経験すらも、あなたの感受性を豊かにし、共感力を高め、結果的にアイデアの引き出しを増やしてくれます。

⑥ 一人の時間を作る

多様な情報に触れたり、多くの人と話したりする「インプット」や「発散」の時間が重要な一方で、それらの情報を自分の中でじっくりと消化し、結びつけるための「内省」の時間も、アイデア創出には不可欠です。

常に外部からの情報や刺激に晒されていると、自分の内なる声に耳を傾ける余裕がなくなります。一人の時間を作り、静かな環境で思考を巡らせることで、集めた情報の断片が整理され、意味のあるつながりが見えてくることがあります。これは、アイデア創出の5ステップにおける「ステップ2:咀嚼」や「ステップ3:孵化」に対応する重要な時間です。

【実践のヒント】

- 朝の時間を活用する: 誰にも邪魔されない早朝の30分を、日記を書いたり、瞑想したり、ただぼーっと考え事をする時間に充ててみましょう。

- デジタルデトックスを行う: スマートフォンやPCの電源を切り、情報から意図的に遮断される時間を作ります。

- カフェや図書館など、一人になれる場所を見つける: 自宅では集中できない場合、自分だけのお気に入りの「内省の場」を確保しましょう。

⑦ 十分な睡眠をとる

最後に、最も基本的でありながら、最も見過ごされがちな習慣が「十分な睡眠をとる」ことです。睡眠不足は、集中力や判断力の低下を招くだけでなく、創造性にとって致命的な影響を与えます。

睡眠中、特にレム睡眠の間、脳は日中に得た膨大な情報を整理し、重要な記憶を定着させ、不要な情報を削除しています。このプロセスは、バラバラだった知識が整理され、新しいネットワークが形成される、まさにアイデアの「熟成」が行われる時間です。

化学者のケクレが、夢の中で蛇が自分の尻尾を噛むのを見てベンゼンの環状構造を思いついたという逸話は有名です。十分な睡眠は、潜在意識が自由に働き、創造的な問題解決を行うための重要な土台なのです。忙しいからといって睡眠時間を削ることは、自ら発想力の源泉を枯渇させる行為に他なりません。

これらの7つの習慣は、一朝一夕で効果が出るものではありません。しかし、日々の生活の中に少しずつ取り入れ、継続していくことで、あなたの脳は確実に「アイデア体質」へと変わっていくはずです。

まとめ

この記事では、アイデアの作り方について、その本質から具体的な手法、そして発想力を高めるための日々の習慣まで、多角的に掘り下げてきました。最後に、本記事の要点を改めて振り返ります。

まず、最も重要なことは、アイデアの本質が「既存の要素の新しい組み合わせ」であると理解することです。アイデアは一部の天才だけが生み出せる魔法ではなく、情報収集と組み合わせの訓練によって誰でも習得できる「技術」です。この考え方は、アイデア創出に対する心理的なハードルを大きく下げてくれるはずです。

アイデアが思いつかない原因は、才能の欠如ではなく、①知識・情報不足、②完璧主義、③心身の余裕のなさ、④固定観念といった、克服可能な要因にあることがほとんどです。自身の状況を振り返り、これらの壁を取り除くことから始めましょう。

具体的なアイデアの作り方としては、ジェームス・W・ヤングの理論に基づく5つのステップ(①情報収集 → ②情報咀嚼 → ③孵化 → ④誕生 → ⑤検証・発展)を紹介しました。このプロセスは、地道な努力と無意識の働きが組み合わさってアイデアが生まれる普遍的な流れを示しています。このステップを意識することで、闇雲に悩むのではなく、体系的にアイデア創出に取り組むことができます。

さらに、思考を補助し、発想を広げるためのツールとして、ブレインストーミングやマインドマップ、SCAMPER法といった12種類のフレームワークを解説しました。これらのフレームワークは、思考の行き詰まりを打破し、一人ではたどり着けないような新しい視点をもたらしてくれます。状況に応じて適切なフレームワークを使い分けることで、アイデア出しの効率と質は格段に向上します。

そして、アイデア出しを成功させるためには、①質より量、②否定しない、③突飛なアイデアを歓迎する、④組み合わせて発展させるという4つの心構えが不可欠です。特にチームでアイデアを出す際には、心理的安全性が確保された場を作ることが、集合知を最大限に引き出す鍵となります。

最後に、発想力を日常的に鍛えるための7つの習慣(①メモ、②異分野の情報、③人との対話、④運動、⑤新しい挑戦、⑥一人の時間、⑦睡眠)を提案しました。創造性は、特別な瞬間に発揮されるものではなく、日々の地道な積み重ねによって育まれるものです。

アイデアの作り方を学ぶことは、変化の激しい現代社会を生き抜くための必須スキルと言えます。この記事で紹介した知識やツールが、あなたの創造性の扉を開き、仕事や人生において新しい価値を生み出す一助となれば幸いです。まずは、今日からできる小さな一歩、例えば、いつもと違う道を歩いてみたり、気になったことをメモに書き留めたりすることから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな習慣の先に、きっとまだ見ぬ素晴らしいアイデアがあなたを待っています。