現代のビジネスにおいて、インターネットやデジタル技術を活用したマーケティング活動は、企業の成長に不可欠な要素となっています。しかし、「デジタルマーケティング」という言葉は非常に広範な領域を指すため、「何から手をつければ良いのか分からない」「Webマーケティングと何が違うのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、デジタルマーケティングの基本的な概念から、その重要性、具体的なメリット・デメリット、そして代表的な12の手法までを網羅的に解説します。さらに、実践的な始め方の5ステップや成功のポイント、役立つツールまで、初心者から実務担当者までが参考にできる情報を凝縮しました。この記事を読めば、デジタルマーケティングの全体像を掴み、自社のビジネスに活かすための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

デジタルマーケティングとは

デジタルマーケティングとは、インターネット、スマートフォンアプリ、SNS、AIといったデジタル技術やデジタルチャネルを駆使して行うマーケティング活動の総称です。単にWebサイトやWeb広告を活用するだけでなく、顧客データやアクセスログなどのデジタルデータを分析し、顧客一人ひとりのニーズに合わせたコミュニケーションを実現することで、製品やサービスの販売促進、ブランド認知度の向上、顧客ロイヤルティの育成などを目指します。

その範囲は非常に広く、検索エンジン、Eメール、SNS、モバイルアプリ、デジタル広告など、オンライン上のあらゆる顧客接点が対象となります。また、IoTデバイスから得られるデータや、店舗のデジタルサイネージ、POSデータといったオフラインのデジタル接点も含まれることがあり、オンラインとオフラインを融合させた包括的なアプローチが特徴です。

デジタルマーケティングの最大の強みは、すべての活動がデータとして可視化され、効果測定と改善が容易である点にあります。これにより、企業は勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいた戦略的な意思決定が可能になります。

Webマーケティングとの違い

デジタルマーケティングと混同されやすい言葉に「Webマーケティング」があります。この二つの関係性を理解することは、全体像を把握する上で非常に重要です。

結論から言うと、Webマーケティングはデジタルマーケティングの一部と位置づけられます。Webマーケティングは、その名の通り「Webサイト」を中心としたマーケティング活動を指します。具体的には、自社のWebサイトへの集客を目的としたSEO(検索エンジン最適化)やリスティング広告、サイト内での回遊率やコンバージョン率を高めるためのLPO(ランディングページ最適化)やEFO(入力フォーム最適化)などが主な手法です。

一方、デジタルマーケティングはより広範な概念です。Webサイトだけでなく、スマートフォンアプリ、SNS、メールマガジン、IoTデバイス、デジタルサイネージなど、あらゆるデジタルチャネルを包括します。例えば、アプリのプッシュ通知でクーポンを送ったり、SNSのライブ配信で顧客とコミュニケーションを取ったり、店舗のカメラデータから顧客の動線を分析したりすることも、デジタルマーケティングの一環です。

以下の表は、両者の違いをまとめたものです。

| 比較項目 | デジタルマーケティング | Webマーケティング |

|---|---|---|

| 定義 | デジタル技術・チャネル全般を活用するマーケティング活動 | Webサイトを中心としたマーケティング活動 |

| 主なチャネル | Webサイト、SNS、アプリ、メール、IoT、デジタル広告、デジタルサイネージなど | Webサイト、検索エンジン、Web広告、ブログなど |

| スコープ(範囲) | 広範(Webマーケティングを内包する) | 限定的(デジタルマーケティングの一部) |

| 具体例 | SNSキャンペーン、アプリのプッシュ通知、MAによるメール配信、IoTデータ活用 | SEO、リスティング広告、LPO、Webサイトのアクセス解析 |

つまり、Webサイトを軸足としながらも、より多様なデジタル接点を活用して顧客と包括的な関係を築こうとするのがデジタルマーケティングと言えます。現代の顧客はPCだけでなくスマートフォンやタブレットなど多様なデバイスを使い分け、情報収集の場も検索エンジンからSNS、動画プラットフォームへと広がっています。こうした状況に対応するためには、Webマーケティングの枠組みを超えた、より広い視野でのデジタルマーケティング戦略が不可欠です。

アナログマーケティングとの違い

アナログマーケティングとは、デジタル技術を介さない、従来型のマーケティング手法を指します。テレビCM、新聞・雑誌広告、ラジオCM、チラシ、ダイレクトメール(DM)、看板、テレアポ、展示会への出展などが代表例です。

デジタルマーケティングとアナログマーケティングの最も大きな違いは、「データの取得・活用の可否」と「双方向性の有無」にあります。

アナログマーケティングは、不特定多数の消費者に対して一方的に情報を発信する「マスマーケティング」が中心です。テレビCMを何人が見たか、チラシを何人が読んで来店したかを正確に把握することは困難です。効果測定が難しいため、施策の改善も経験や勘に頼らざるを得ない側面がありました。

対照的に、デジタルマーケティングは、誰が、いつ、どの広告を見て、どのページを閲覧し、商品を購入したかといった詳細なデータを取得できます。これにより、施策の効果を数値で正確に測定し、データに基づいて「どの広告が効果的だったか」「どのコンテンツが読まれたか」を分析して、次の施策に活かすことができます。

また、SNSやメールなどを通じて、企業と顧客が直接コミュニケーションを取れる「双方向性」も大きな特徴です。顧客からのフィードバックを直接受け取り、それを商品開発やサービス改善に繋げるといった、顧客とのエンゲージメントを高める活動が可能です。

| 比較項目 | デジタルマーケティング | アナログマーケティング |

|---|---|---|

| 情報伝達 | 双方向(インタラクティブ) | 一方向(マス) |

| ターゲティング | 精緻(年齢、性別、興味関心などで絞り込み可能) | 大まか(地域、媒体の読者層など) |

| 効果測定 | 容易かつ正確(PV、CVR、CPAなど) | 困難かつ概算(視聴率、発行部数など) |

| コスト | 低コストから開始可能 | 比較的高コストになりがち |

| 改善サイクル | 迅速(リアルタイムで調整可能) | 遅い(印刷物の修正は不可など) |

ただし、アナログマーケティングが完全に時代遅れになったわけではありません。特定の年齢層には新聞やテレビの影響力がいまだに大きいですし、地域の顧客に直接アプローチするチラシやDMも有効な場合があります。重要なのは、どちらか一方を選ぶのではなく、自社のターゲット顧客や目的に合わせて、デジタルとアナログの手法を戦略的に組み合わせる「O2O(Online to Offline)」や「OMO(Online Merges with Offline)」といった考え方です。

インバウンドマーケティングとの違い

インバウンドマーケティングも、デジタルマーケティングとしばしば関連付けて語られます。インバウンドマーケティングとは、ブログ記事、動画、SNS、ホワイトペーパーといった「顧客にとって価値のあるコンテンツ」を発信することで、顧客側から自社を見つけてもらい、興味を持ってもらい、最終的に顧客になってもらうことを目指すマーケティング思想・手法です。

これは、企業側から積極的に広告や電話でアプローチする「アウトバウンドマーケティング(プッシュ型)」とは対照的な考え方です。

デジタルマーケティングとインバウンドマーケティングの関係は、「手法の総称」と「思想・アプローチ」の違いと捉えると分かりやすいでしょう。デジタルマーケティングは、SEO、SNS、Web広告など、デジタルチャネルを使う「あらゆる手法」を指す広い概念です。その中には、アウトバウンド的なアプローチ(例:Web広告)も含まれます。

一方で、インバウンドマーケティングは、「顧客を引きつける(プル型)」という思想に基づいたアプローチであり、その実現のためにデジタルマーケティングの手法(特にコンテンツマーケティングやSEO)を多用します。

つまり、インバウンドマーケティングは、デジタルマーケティングという大きな枠組みの中で、「顧客中心」のアプローチを実践するための具体的な戦略の一つと言えます。多くの企業がコンテンツマーケティングやSEOに取り組むのは、このインバウンドマーケティングの思想が現代の消費者の行動に非常にマッチしているためです。広告を一方的に見せられることを嫌い、自ら情報を検索・比較して購買を決定する消費者に対して、価値ある情報を提供して信頼関係を築くインバウンドのアプローチは極めて有効です。

デジタルマーケティングが重要視される理由

なぜ今、これほどまでにデジタルマーケティングが企業の成長戦略において中心的な役割を担うようになったのでしょうか。その背景には、私たちの生活や社会構造の根幹に関わる大きな変化が存在します。ここでは、その3つの主要な理由を深掘りしていきます。

スマートフォンとSNSの普及

デジタルマーケティングの重要性を語る上で、スマートフォン(以下、スマホ)とSNSの爆発的な普及は避けて通れません。これらは単なる通信ツールではなく、人々の情報収集、コミュニケーション、そして消費行動のあり方を根本から変えました。

総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、日本の個人のスマートフォン保有率は90.1%に達しており、もはや国民的なインフラと言えます。人々は時間や場所を問わず、いつでも手元のスマホでインターネットにアクセスし、情報を検索したり、商品を比較検討したり、購入したりするのが当たり前になりました。これは、企業にとって顧客との接点が飛躍的に増加したことを意味します。かつては店舗やPCの前にいる限られた時間にしかなかった接点が、24時間365日、顧客の手の中に存在するようになったのです。

さらに、SNSの普及がこの流れを加速させています。X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LINE、TikTokといったSNSは、単なる友人との交流の場にとどまらず、新たな情報源、そして購買のきっかけとして大きな影響力を持つようになりました。人々は企業からの公式情報だけでなく、友人やインフルエンサーの投稿、一般ユーザーの口コミを参考に購買を決定します。

このような環境下では、企業はもはやテレビCMや新聞広告といった従来型のマス広告だけに頼ることはできません。顧客が日常的に利用するスマホやSNSという「生活の舞台」に上がり、そこで適切な情報を提供し、コミュニケーションを取ることが不可欠になったのです。デジタルマーケティングは、この新しい舞台で顧客と効果的にエンゲージメントを築くための唯一の手段であり、その重要性は今後ますます高まっていくでしょう。

消費者の購買行動の変化

スマホとSNSの普及は、消費者の購買に至るまでのプロセス、すなわち「購買行動モデル」にも劇的な変化をもたらしました。

かつての代表的なモデルは、広告などに接触して商品を知り(Attention)、興味を持ち(Interest)、欲しいと思い(Desire)、記憶し(Memory)、最終的に購買する(Action)という「AIDMA(アイドマ)」でした。これは、企業からの一方的な情報発信が購買を促す、比較的シンプルなプロセスでした。

しかし、インターネットが普及すると、消費者は自ら情報を「検索(Search)」するようになり、「AISAS(アイサス)」というモデルが提唱されました。これは、認知(Attention)→興味(Interest)→検索(Search)→購買(Action)→共有(Share)というプロセスです。消費者は興味を持った商品について検索エンジンで調べ、購入後はSNSやレビューサイトでその感想を共有します。この「共有」された情報が、また別の誰かの「検索」の対象となり、新たな購買に繋がるというループが生まれます。

さらに現代では、SNS上での比較・検討が加わった「AISCEAS(アイシーズ)」や、共感を重視する「SIPS」など、より複雑で多様なモデルが生まれています。これらのモデルに共通するのは、消費者が購買プロセスにおいて主導権を握り、自ら能動的に情報を収集・比較・発信するという点です。

このような消費者の変化に対応するためには、企業側もアプローチを変えなければなりません。

- 検索されること: 顧客が検索した際に、自社の情報が検索結果の上位に表示されるためのSEO対策が必須です。

- 比較されること: 競合他社と比較された際に選ばれるような、分かりやすく魅力的な情報(製品スペック、価格、導入事例、レビューなど)をWebサイトやブログで提供する必要があります。

- 共有されること: 顧客が思わず「誰かに教えたい」と思うような、有益で共感を呼ぶコンテンツ(動画、インフォグラフィック、調査レポートなど)を発信し、SNSでの拡散を促す必要があります。

デジタルマーケティングは、この現代の複雑な購買行動プロセスのあらゆる段階で顧客と接点を持ち、適切な情報を提供して購買を後押しするための最適なツールセットなのです。

データに基づいた効果測定と改善が可能

デジタルマーケティングが重要視される3つ目の、そしておそらく最も強力な理由は、すべての施策がデータに基づいて効果測定され、迅速な改善が可能であるという点です。これは、効果測定が曖昧になりがちなアナログマーケティングとの決定的な違いです。

例えば、ある新製品のプロモーションを考えた場合を比較してみましょう。

- アナログマーケティングの場合: 新聞広告を出稿したとします。その新聞が何十万部発行されたかは分かりますが、実際に何人がその広告を見て、何人が興味を持ち、何人が来店・購入に至ったかを正確に知ることは極めて困難です。効果があったかなかったかの判断は、キャンペーン期間中の全体の売上増減といった、間接的で大まかな指標に頼らざるを得ません。

- デジタルマーケティングの場合: 同じプロモーションをWeb広告(リスティング広告)で行ったとします。管理画面を見れば、以下のよう

な詳細なデータがリアルタイムで把握できます。- インプレッション数: 広告が何回表示されたか

- クリック数: 広告が何回クリックされたか

- クリック率(CTR): 表示回数に対してクリックされた割合

- コンバージョン数(CV): 広告経由で商品購入や資料請求に至った件数

- コンバージョン率(CVR): クリック数に対してコンバージョンに至った割合

- 顧客獲得単価(CPA): 1件のコンバージョンを獲得するためにかかった費用

これらのデータがあれば、「どの広告文がクリックされやすいか」「どのキーワードからの流入が購入に繋がりやすいか」といったことが一目瞭然です。効果の低い広告は停止し、効果の高い広告に予算を集中させるといった改善を、データという客観的な根拠に基づいて、即座に行うことができます。

この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(測定)→ Action(改善)」というPDCAサイクルを高速で回せることこそ、デジタルマーケティングの真髄です。継続的にデータ分析と改善を繰り返すことで、マーケティング活動のROI(投資対効果)を最大化していくことが可能になります。このデータドリブンなアプローチは、変化の激しい市場環境で企業が生き残り、成長していくための強力な武器となるのです。

デジタルマーケティングのメリット

デジタルマーケティングを導入することは、企業に多くの恩恵をもたらします。ここでは、特に重要な4つのメリットについて、具体的に解説します。これらの利点を理解することで、自社の課題解決にどう活用できるかのイメージが湧くはずです。

低コストから始められる

デジタルマーケティングの最大の魅力の一つは、従来のマスマーケティングに比べて低コストから始められる点です。テレビCMや全国紙への新聞広告には数百万から数千万円単位の莫大な費用がかかることも珍しくなく、中小企業やスタートアップにとっては高いハードルでした。

しかし、デジタルマーケティングの多くの手法は、非常に少額の予算から試すことが可能です。

- SNSマーケティング: 公式アカウントの開設や投稿は、基本的には無料です。まずは費用をかけずに情報発信を始め、顧客の反応を見ながら有料のSNS広告を検討できます。

- Web広告(PPC広告): リスティング広告やSNS広告は、多くの場合「クリック課金制」です。広告が表示されるだけでは費用は発生せず、ユーザーがクリックして初めて課金されます。1日の予算を数千円程度に設定することも可能で、リスクを抑えながら広告の効果を試せます。

- コンテンツマーケティング: ブログ記事やコラムの作成は、自社のリソース(人材)があれば、外部コストをかけずに始めることができます。サーバー代やドメイン代といった基本的な維持費はかかりますが、広告費のように直接的な出費は発生しません。

このように、スモールスタートで施策を試し、効果が出たものに徐々に予算を投下していくという柔軟な運用が可能なため、限られた予算の中でも効率的にマーケティング活動を展開できます。これは、特にリソースが限られている中小企業や、新しい事業を立ち上げたばかりの企業にとって非常に大きなメリットと言えるでしょう。もちろん、大規模なキャンペーンを展開するには相応の予算が必要になりますが、その第一歩を踏み出すための敷居が格段に低いのがデジタルマーケティングの特徴です。

ターゲットを絞ったアプローチが可能

「誰にでも」ではなく「届けたい人にだけ」情報を届けられる、精緻なターゲティング能力もデジタルマーケティングの強力なメリットです。

アナログマーケティング、例えばテレビCMや雑誌広告では、その媒体の視聴者層や読者層といった大まかな括りでしかターゲットを絞れませんでした。20代女性向けの雑誌に広告を出しても、その中には自社の商品に全く興味のない読者も多数含まれており、広告費の一部は無駄になっていたと言えます。

一方、デジタルマーケティング、特にWeb広告では、プラットフォームが保有する膨大なユーザーデータを活用して、非常に細かい条件でターゲットを設定できます。

| ターゲティングの種類 | 具体例 |

|---|---|

| デモグラフィックターゲティング | 年齢、性別、居住地域、言語、所得層、学歴、家族構成など |

| 興味関心ターゲティング | 旅行好き、ガジェット好き、特定のスポーツファンなど、ユーザーの興味や関心事 |

| 行動ターゲティング | 特定のWebサイトを訪問した、特定のアプリをダウンロードした、過去に商品を購入したなど |

| リターゲティング | 一度自社のWebサイトを訪れたが購入に至らなかったユーザーを追跡して広告を表示 |

| キーワードターゲティング | 「〇〇 おすすめ」「〇〇 使い方」など、特定のキーワードで検索したユーザーに広告を表示 |

例えば、「東京都内在住の30代女性で、最近『育児』に関連するWebサイトをよく閲覧している人」だけに自社のベビー用品の広告を表示する、といったことが可能です。これにより、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性が高いユーザーに集中的にアプローチできるため、広告の費用対効果(ROI)を大幅に高めることができます。無駄な広告費を削減し、コンバージョンに繋がりやすい見込み客に効率的にリーチできる点は、デジタルマーケティングが持つ大きな優位性です。

施策の効果を正確に測定できる

前述の「デジタルマーケティングが重要視される理由」でも触れましたが、施策の効果を数値で正確に測定できることは、ビジネスの意思決定において計り知れない価値を持ちます。

Webサイトのアクセス解析ツール(例:Google Analytics)や広告の管理画面を使えば、あらゆる活動の結果がデータとして記録されます。

- どのチャネル(検索、SNS、広告など)から何人訪問したか? (流入元分析)

- どのページが最も多く閲覧されているか? (コンテンツ分析)

- ユーザーはサイト内でどのような順番でページを移動したか? (行動フロー分析)

- どの広告クリエイティブのクリック率が高いか? (広告効果測定)

- 最終的に何人が商品購入や問い合わせに至ったか? (コンバージョン測定)

- 顧客一人を獲得するのにいくらかかったか? (CPA測定)

これらのデータを分析することで、「なんとなくうまくいった」という曖昧な評価ではなく、「この施策はCPAが目標値を下回ったので成功」「このコンテンツは直帰率が高いので改善が必要」といった、客観的な根拠に基づいた判断が可能になります。

さらに、A/Bテストも容易に行えます。例えば、Webサイトのボタンの色を「赤」と「青」の2パターン用意し、どちらがより多くクリックされるかを実際にテストして、効果の高い方を採用するといった改善が可能です。広告のキャッチコピー、メールの件名、ランディングページの画像など、あらゆる要素でA/Bテストを実施し、細かな改善を積み重ねることで、全体の成果を最大化していくことができます。このデータに基づいた継続的な改善プロセス(PDCA)を回せることこそ、デジタルマーケティングを導入する最大のメリットの一つと言えるでしょう。

顧客と直接的な関係を築きやすい

デジタルマーケティングは、企業と顧客との距離を縮め、直接的で継続的な関係(エンゲージメント)を築きやすいというメリットも持っています。

従来のマスマーケティングは、基本的に企業から消費者への一方通行のコミュニケーションでした。顧客の声を直接聞く機会は、お客様相談室への電話やアンケートハガキなど、非常に限られていました。

しかし、SNSやメールマーケティングといったデジタル手法を活用すれば、企業は顧客と双方向の対話ができます。

- SNSでのコミュニケーション:

- 新製品に関する投稿に寄せられたコメントや質問に直接返信する。

- ユーザーが自社製品について投稿した内容(UGC: User Generated Content)を「いいね」やリポストで拡散し、感謝を伝える。

- アンケート機能やライブ配信を通じて、リアルタイムで顧客の意見を収集する。

- メールマーケティングでのパーソナライズ:

- 顧客の購買履歴や閲覧履歴に基づいて、その人が興味を持ちそうな関連商品や限定セールの情報を配信する。

- 誕生月に特別なクーポンを送るなど、一人ひとりに合わせたコミュニケーションを行う。

こうした対話を通じて、顧客は「自分は一人の大切なお客様として扱われている」と感じ、企業やブランドに対する親近感や信頼感を深めていきます。その結果、一度購入して終わりではなく、継続的に製品を買い続けてくれる「ファン」や「リピーター」になってもらいやすくなります。

顧客ロイヤルティの向上は、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の最大化に直結します。新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかるとも言われており(1:5の法則)、長期的な視点で見れば、顧客と良好な関係を築くことの経営的なインパクトは非常に大きいのです。

デジタルマーケティングのデメリット

多くのメリットがある一方で、デジタルマーケティングには注意すべきデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解しておくことは、戦略を立て、リソースを配分する上で非常に重要です。

専門的な知識やスキルが必要になる

デジタルマーケティングは多岐にわたる手法の集合体であり、それぞれの手法を効果的に運用するためには専門的な知識やスキルが不可欠です。これが、多くの企業がデジタルマーケティング導入でつまずく最初の壁となります。

例えば、以下のような専門性が求められます。

- SEO(検索エンジン最適化): Googleの検索アルゴリズムに関する深い理解、キーワード調査、内部対策(HTMLタグの最適化など)、外部対策(被リンク獲得)、質の高いコンテンツ作成のスキル。

- Web広告運用: 各広告プラットフォーム(Google広告, Yahoo!広告, Meta広告など)の管理画面の操作スキル、効果的なキーワード選定、魅力的な広告文の作成、入札戦略の知識、効果測定データの分析能力。

- SNSマーケティング: 各SNSプラットフォームの特性やユーザー層の理解、共感を呼ぶコンテンツの企画・制作スキル、炎上リスクへの対応力、コミュニティマネジメント能力。

- データ分析: Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを使いこなし、膨大なデータの中から課題やインサイトを抽出し、具体的な改善策に結びつける分析力。

- マーケティングオートメーション(MA): MAツールのシナリオ設計、スコアリング設定、コンテンツ作成、CRM/SFAとのデータ連携に関する知識。

これらのスキルをすべて一人の担当者が網羅するのは非常に困難です。そのため、企業は社内に専門チームを組成するか、特定の分野を外部の専門家や代理店に委託するかという判断を迫られます。内製化を目指す場合は、人材の採用や育成に時間とコストがかかります。外注する場合は、信頼できるパートナーを見極める力と、委託費用が必要になります。いずれにせよ、専門性の高さを理解し、適切な体制を構築することが成功の鍵となります。

トレンドの変化が速く、常に学習が求められる

デジタルマーケティングの世界は、技術の進化やプラットフォームの仕様変更が激しく、トレンドの変化が非常に速いという特徴があります。昨日まで有効だった手法が、今日にはもう通用しなくなるということも日常茶飯事です。

- 検索エンジンのアルゴリズム: Googleはユーザーの利便性を高めるため、年に数回、検索順位を決定するアルゴリズムの大きなアップデート(コアアップデート)を実施します。これにより、これまで上位表示されていたWebサイトの順位が大きく下落することもあります。SEO担当者は、常に最新のアルゴリズムの動向を注視し、対策を Anpassung し続ける必要があります。

- SNSプラットフォーム: 新しいSNS(例: TikTok, Threads)が次々と登場し、人気を集めます。また、既存のSNSも頻繁に新機能を追加したり、広告の仕様を変更したりします。企業は、どのプラットフォームに注力すべきか、新しい機能をどう活用するかを常に見極めなければなりません。

- 広告規制とプライバシー保護: 近年、Cookie規制の強化(例: AppleのITP、GoogleのサードパーティCookie廃止計画)など、ユーザーのプライバシー保護を重視する動きが世界的に加速しています。これにより、従来のリターゲティング広告などの手法が制限されるため、企業はCookieに依存しない新たなマーケティング手法を模索する必要があります。

このような目まぐるしい変化に対応するためには、担当者が常に最新情報をキャッチアップし、新しい知識やスキルを学び続ける姿勢が不可欠です。セミナーへの参加、専門書の購読、業界ニュースのチェックなどを怠ると、あっという間に時代遅れの戦略をとってしまうリスクがあります。この「学び続けるコスト(時間的・金銭的)」は、デジタルマーケティングを継続していく上での大きな負担となり得ます。

複数のチャネルを管理する手間がかかる

デジタルマーケティングが効果を発揮するのは、単一のチャネルだけでなく、複数のチャネル(Webサイト、ブログ、SNS、広告、メールなど)を連携させて、包括的な顧客体験を提供した時です。しかし、これは同時に、管理が複雑化するというデメリットも生み出します。

- 一貫したブランドメッセージの維持: X(旧Twitter)ではフランクな口調、公式ブログでは専門的な口調、広告では訴求力のある口調など、チャネルごとにトーン&マナーを調整しつつも、ブランドとしての一貫性を保つ必要があります。各チャネルの担当者がバラバラに動くと、顧客に与えるブランドイメージがちぐはぐになってしまいます。

- データ連携の複雑さ: 各チャネルで得られるデータ(Webサイトのアクセスログ、広告の成果データ、SNSのエンゲージメントデータ、CRMの顧客情報など)は、それぞれ異なるツールで管理されていることが多く、これらを統合して分析するには手間と技術が必要です。データがサイロ化(分断)してしまうと、顧客の全体像を把握できず、最適なアプローチを見失う原因となります。

- リソース配分の難しさ: 限られた予算と人員を、どのチャネルにどれだけ配分するかの判断は非常に難しい問題です。すべてのチャネルに中途半端に手を出してしまい、どれも成果が出ないという状況に陥りがちです。自社の目的やターゲットに最も効果的なチャネルを見極め、リソースを集中投下する戦略的な判断が求められます。

これらの管理の手間を軽減するために、MA(マーケティングオートメーション)ツールやCRM(顧客関係管理)ツールが活用されますが、ツールの導入・運用自体にもコストと専門知識が必要です。チャネルが増えるほど管理コストと複雑性が増大することは、デジタルマーケティングに取り組む上で覚悟しておくべき点と言えるでしょう。

【厳選】デジタルマーケティングの代表的な手法12選

デジタルマーケティングには多種多様な手法が存在します。ここでは、その中でも特に重要で代表的な12の手法を厳選し、それぞれの概要や特徴を解説します。自社の目的やターゲットに合わせて、どの手法を組み合わせるべきかを考える際の参考にしてください。

① SEO(検索エンジン最適化)

SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトやページを検索結果の上位に表示させるための施策の総称です。検索結果からの流入は「自然検索(オーガニック検索)」と呼ばれ、広告費をかけずに継続的な集客が見込めるため、多くの企業が重要視しています。

SEOは主に以下の3つの対策に大別されます。

- 内部対策: サイトの構造やHTMLタグを検索エンジンが理解しやすいように最適化すること。タイトルタグやメタディスクリプションの設定、内部リンクの整備などが含まれます。

- 外部対策: 他の質の高いWebサイトから自社サイトへのリンク(被リンク)を獲得すること。被リンクは、検索エンジンからの「推薦状」のような役割を果たし、サイトの権威性を高めます。

- コンテンツSEO: ユーザーの検索意図に応える、高品質で有益なコンテンツ(ブログ記事など)を作成・発信すること。これが現在のSEOの主流です。

SEOは即効性はありませんが、一度上位表示されると長期的に安定した集客をもたらす「資産」となるのが最大のメリットです。

② コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、事例紹介、eBookなど、ユーザーにとって価値のある(有益、面白い、共感できる)コンテンツを制作・提供することで、見込み顧客を引きつけ、最終的にファンとして育成していくマーケティング手法です。

前述のSEO(特にコンテンツSEO)と非常に親和性が高く、セットで実施されることがほとんどです。SEOが「集客」を主目的とするのに対し、コンテンツマーケティングは「集客から顧客育成、ファン化まで」を視野に入れた、より長期的なアプローチです。

ユーザーが抱える課題や疑問に対して、売り込み感を排した有益な情報を提供することで、企業やブランドへの信頼を醸成します。すぐに購入には至らなくても、「この会社は詳しい」「この情報源は信頼できる」という認識を持ってもらうことが重要です。作成したコンテンツはWebサイト上に蓄積され、継続的に見込み顧客を惹きつける資産となります。

③ Web広告(PPC広告)

Web広告は、インターネット上のメディア(Webサイト、SNS、検索結果など)に費用を支払って広告を掲載する手法です。多くのWeb広告はPPC(Pay Per Click)広告、つまりクリック課金型であり、広告がクリックされた分だけ費用が発生します。SEOとは異なり、即効性があり、短期間で成果を出したい場合に有効です。代表的なものに以下の3種類があります。

リスティング広告

リスティング広告(検索連動型広告)は、ユーザーが検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に、その検索結果ページに連動して表示されるテキスト形式の広告です。すでに商品やサービスに関心を持ち、情報を探している「顕在層」に直接アプローチできるため、非常にコンバージョン(成果)に結びつきやすいのが特徴です。

ディスプレイ広告

ディスプレイ広告は、Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像や動画、テキスト形式の広告です。特定のキーワードで検索するなどの能動的なアクションを起こしていない「潜在層」に対して広くアプローチできます。リターゲティング機能(一度サイトを訪れたユーザーを追跡して広告を表示)を使えば、関心度の高いユーザーに再アプローチすることも可能です。

SNS広告

SNS広告は、X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、TikTokなどのSNSプラットフォーム上に配信する広告です。各SNSが保有する詳細なユーザーデータ(年齢、性別、興味関心など)を活用した精緻なターゲティングが可能です。ユーザーのタイムラインに自然な形で表示されるため、潜在層への認知拡大やブランディングに効果的です。

| 広告の種類 | 主なターゲット層 | 特徴 |

|---|---|---|

| リスティング広告 | 顕在層(ニーズが明確) | ・コンバージョン率が高い ・キーワード単位で出稿できる |

| ディスプレイ広告 | 潜在層(ニーズが不明確) | ・広く認知を拡大できる ・リターゲティングが可能 |

| SNS広告 | 潜在層(特定の属性・興味) | ・精緻なターゲティングが可能 ・拡散されやすい |

④ SNSマーケティング

SNSマーケティングとは、X、Instagram、Facebook、LINE、TikTokなどのソーシャルメディアを活用して、顧客との関係構築、ブランディング、販売促進などを行う活動です。単に広告を出すだけでなく、公式アカウントを運用し、ユーザーと積極的にコミュニケーションを取ることが中心となります。

主な活動内容は以下の通りです。

- 情報発信: 新製品情報、キャンペーン告知、お役立ち情報などを投稿する。

- コミュニケーション: ユーザーからのコメントやDMに返信する、ユーザーの投稿(UGC)をシェアするなどして交流を深める。

- キャンペーン実施: フォロー&リポストキャンペーンなどを実施し、認知拡大とフォロワー獲得を目指す。

- SNS分析: 投稿のエンゲージメント率などを分析し、コンテンツの改善に繋げる。

情報の拡散力が高く、ユーザーのリアルな声を直接聞けるのが最大のメリットです。一方で、炎上リスクの管理も重要になります。

⑤ メールマーケティング

メールマーケティングは、Eメールを使って顧客や見込み客とコミュニケーションを取る手法です。古くからある手法ですが、パーソナライズされたアプローチが可能であるため、今なお非常に有効な手段の一つです。

- メールマガジン: 定期的に新製品情報やお役立ちコラムなどを一斉配信し、顧客との接点を維持する。

- ステップメール: 資料請求や会員登録などのアクションを起点に、あらかじめ用意しておいた複数のメールを段階的に自動配信し、顧客の関心度を高めていく。

- セグメント配信: 顧客の属性(年齢、性別など)や行動履歴(購買履歴、サイト閲覧履歴など)に基づいてグループ分けし、それぞれのグループに最適な情報を配信する。

顧客リストという自社資産に対して、能動的にアプローチできるのが強みです。

⑥ 動画マーケティング

動画マーケティングは、YouTubeやTikTok、Instagramリールなどのプラットフォームを活用して、動画コンテンツを配信するマーケティング手法です。

テキストや画像に比べて、短時間で圧倒的に多くの情報を伝えられるのが最大のメリットです。製品の使い方やサービスの紹介、企業のブランドストーリーなどを動画で表現することで、視聴者の理解を深め、感情に訴えかけることができます。

YouTubeチャンネルを運営してファンを育成したり、短尺動画で広く認知を獲得したり、Web広告として動画を活用したりと、様々な目的で利用されます。制作にコストと手間がかかるのがデメリットですが、その分高いエンゲージメントが期待できます。

⑦ MEO(マップエンジン最適化)

MEO(Map Engine Optimization)は、主にGoogleマップを対象とした検索エンジン最適化のことです。ユーザーが「渋谷 カフェ」「新宿 歯医者」のように「地域名+キーワード」で検索した際に、Googleマップの検索結果で自社の店舗情報を上位に表示させるための施策を指します。

具体的な施策としては、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の情報を充実させることが中心となります。正確な住所・電話番号・営業時間の登録はもちろん、写真や動画の追加、最新情報の投稿、顧客からの口コミへの返信などを丁寧に行うことが重要です。

店舗を構えるビジネス(飲食店、小売店、クリニック、美容院など)にとっては、来店意欲の高い近隣のユーザーに直接アピールできるため、極めて費用対効果の高い集客手法です。

⑧ マーケティングオートメーション(MA)

マーケティングオートメーション(MA)とは、マーケティング活動における定型的な業務や複雑なプロセスを自動化し、効率化するための仕組みやツールを指します。

特に、獲得した見込み客(リード)を、購買意欲の高い顧客へと育成する「リードナーチャリング」のプロセスで絶大な効果を発揮します。

- Webサイトを訪問した見込み客の行動(どのページを見たか、など)を追跡・記録する。

- その行動に応じてスコアを付け、見込み客の関心度を可視化する。

- スコアや属性に応じて、パーソナライズされたメールを自動配信する。

- 一定のスコアに達した見込み客を、営業部門に自動で通知する。

これらの作業を自動化することで、マーケティング担当者はより創造的な業務に集中でき、営業部門は確度の高い商談に注力できるようになります。

⑨ アフィリエイト広告

アフィリエイト広告は、成果報酬型のWeb広告の一種です。企業(広告主)は、アフィリエイターと呼ばれる個人や法人のメディア(ブログ、Webサイトなど)に自社の商品やサービスを紹介してもらい、その紹介を通じて商品購入や会員登録などの成果(コンバージョン)が発生した場合にのみ、報酬(広告費)を支払います。

広告主にとっては、成果が出なければ費用が発生しないため、リスクを抑えて認知拡大や販売促進ができるメリットがあります。ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)と呼ばれる仲介業者を通じて、多数のアフィリエイターに一括で広告掲載を依頼するのが一般的です。

⑩ インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーマーケティングは、特定の分野で大きな影響力を持つ人物(インフルエンサー)に自社の製品やサービスを紹介してもらい、そのフォロワーに対して認知拡大や購買意欲の向上を図る手法です。

インフルエンサーが持つ専門性やファンとの信頼関係を背景に、企業からの広告よりもユーザーに受け入れられやすく、高い訴求効果が期待できるのが特徴です。コスメ、ファッション、グルメ、ガジェットなど、様々なジャンルで活用されています。選定するインフルエンサーと自社ブランドの親和性や、投稿内容の信憑性(ステルスマーケティングにならないような配慮)が成功の鍵となります。

⑪ アプリマーケティング

アプリマーケティングは、自社で開発したスマートフォンアプリを通じて、顧客エンゲージメントの向上や販売促進を目指す手法です。

アプリをインストールしてもらうことで、顧客のスマホのホーム画面という一等地に自社のアイコンを配置でき、顧客との継続的な接点を確保できます。

- プッシュ通知: セール情報や新着コンテンツなどを直接ユーザーの端末に通知し、再訪を促す。

- アプリ内メッセージ: アプリ起動時にクーポンやアンケートを表示する。

- ロイヤリティプログラム: アプリ限定のポイントや特典を提供し、リピート利用を促進する。

リピーター育成や顧客のファン化に非常に効果的ですが、アプリの開発・維持には高いコストがかかります。

⑫ オンラインPR

オンラインPRは、Webメディアやニュースサイト、影響力のあるブログなどを通じて、自社に関する情報を第三者の視点から報じてもらうことで、社会的な信頼性や認知度を高める手法です。

広告とは異なり、編集権はメディア側にあるため、必ずしも意図した通りに報じられるとは限りません。しかし、客観的な記事として掲載されることで、広告よりも高い信頼性を獲得できるのが大きなメリットです。

具体的な手法としては、新製品の発売やイベント開催、調査結果などをまとめた「プレスリリース」を作成し、各種メディアに配信することが挙げられます。

デジタルマーケティングの始め方【5ステップ】

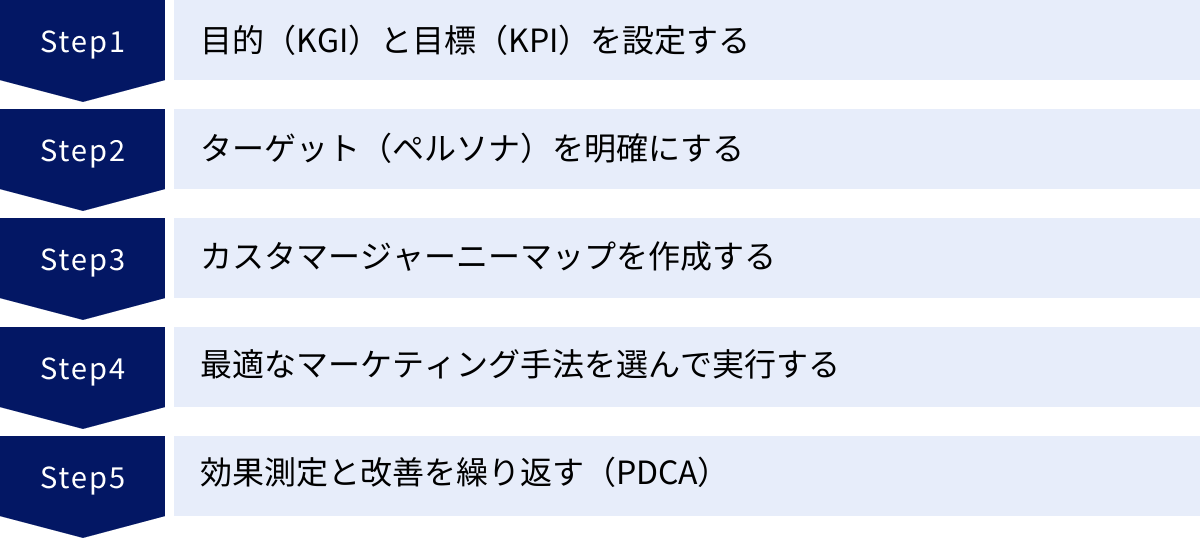

デジタルマーケティングを効果的に進めるためには、闇雲に施策を始めるのではなく、戦略的なステップを踏むことが重要です。ここでは、初心者でも実践できる基本的な5つのステップを紹介します。

① 目的(KGI)と目標(KPI)を設定する

まず最初に、「何のためにデジタルマーケティングを行うのか」という最終的な目的を明確にします。これがKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)です。KGIは、ビジネスの成長に直結する、最終的に達成したいゴールを設定します。

- KGIの例:

- ECサイトの売上を1年間で20%向上させる

- 新規事業のリード(見込み客)を半年間で500件獲得する

- 製品のブランド認知度を1年間で10%向上させる

次に、そのKGIを達成するための中間的な目標として、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。KPIは、KGI達成に向けたプロセスの進捗を測るための、具体的で測定可能な指標です。

- KGI「ECサイトの売上を1年間で20%向上」に対するKPIの例:

- Webサイトへの月間アクセス数を30%増加させる

- 購入転換率(コンバージョン率)を1.5%に改善する

- 平均顧客単価を5%引き上げる

- リピート購入率を25%にする

KGIとKPIを最初に設定することで、チーム全体の目線が合い、施策の方向性がブレなくなります。また、後の効果測定の基準にもなるため、このステップは極めて重要です。

② ターゲット(ペルソナ)を明確にする

次に、「誰に情報を届けたいのか」というターゲット顧客を具体的に定義します。このとき役立つのが「ペルソナ」の作成です。ペルソナとは、自社の製品やサービスにとって最も理想的な顧客像を、架空の人物として詳細に設定したものです。

- ペルソナの設定項目例:

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、居住地、職業、年収、家族構成

- ライフスタイル: 趣味、休日の過ごし方、価値観、よく見るメディア(雑誌、Webサイト、SNS)

- 仕事/私生活での課題: どんなことに困っているか、どんなニーズがあるか

- 情報収集の行動: どのように情報を集めるか(検索、SNS、友人からの紹介など)

例えば、「35歳、女性、都内在住、IT企業勤務、小学生の子供が一人。仕事と育児の両立に忙しく、平日の夜にスマホで情報収集することが多い。健康志向でオーガニック食品に関心があるが、価格も重視する」といったように、一人の人間が目に浮かぶレベルまで具体的に描写します。

ペルソナを明確にすることで、「この人ならどんな情報に興味を持つだろうか?」「どのSNSを使っているだろうか?」といったように、顧客目線でコンテンツの内容やアプローチ手法を考えられるようになります。

③ カスタマージャーニーマップを作成する

ペルソナを設定したら、そのペルソナが製品やサービスを認知し、興味を持ち、比較検討を経て、購入し、最終的にファンになるまでの一連のプロセス(体験)を時系列で可視化します。これが「カスタマージャーニーマップ」です。

マップには、各段階におけるペルソナの「行動」「思考」「感情」、そして企業との「タッチポイント(接点)」を書き出していきます。

| 段階 | 行動 | 思考・感情 | タッチポイント |

|---|---|---|---|

| 認知 | 通勤中にスマホでSNSをチェック。友人がシェアした記事が目に入る。 | 「へぇ、こんな商品があるんだ。便利そうだな」 | SNS、Webメディア |

| 興味・関心 | 週末にPCで商品名を検索。公式サイトやブログ記事を読む。 | 「もう少し詳しく知りたい。他の商品とどう違うんだろう?」 | 検索エンジン、公式サイト、ブログ |

| 比較・検討 | 比較サイトやレビューサイトで口コミをチェックする。 | 「A社の方が安いけど、B社の方が機能が良いな。評判も良さそうだし…」 | 比較サイト、レビューサイト、SNS |

| 購入 | 公式ECサイトでカートに入れ、購入手続きを行う。 | 「よし、買ってみよう!届くのが楽しみ」 | ECサイト、決済画面 |

| 利用・共有 | 商品が届き、実際に使ってみる。満足してSNSに感想を投稿。 | 「すごく良い!みんなにも教えたいな」 | 商品本体、SNS、カスタマーサポート |

カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客が各段階でどのような情報を求めているか、どこで離脱しやすいかといった課題が明確になります。そして、それぞれのタッチポイントでどのようなマーケティング施策を打つべきかを戦略的に考えることができます。

④ 最適なマーケティング手法を選んで実行する

KGI・KPI、ペルソナ、カスタマージャーニーマップが揃ったら、いよいよ具体的なマーケティング手法を選定し、実行に移します。この時、カスタマージャーニーマップの各段階で設定した課題を解決するために、最も効果的な手法は何かという視点で選びます。

- 認知段階の課題: まずは多くの人に知ってもらいたい

- 最適な手法: SNS広告、ディスプレイ広告、動画マーケティング、オンラインPR

- 興味・関心段階の課題: 商品の魅力を深く理解してもらいたい

- 最適な手法: コンテンツマーケティング(ブログ)、SEO、動画(詳細解説)

- 比較・検討段階の課題: 競合ではなく自社を選んでもらいたい

- 最適な手法: リスティング広告、MEO(店舗の場合)、レビュー施策、アフィリエイト広告

- 購入後の課題: リピーターになってもらいたい

- 最適な手法: メールマーケティング、SNSコミュニティ、アプリマーケティング

重要なのは、最初から全ての手法に手を出すのではなく、自社のリソース(予算、人員)と目的を考慮し、最もインパクトの大きいと思われる手法から優先順位をつけて始めることです。

⑤ 効果測定と改善を繰り返す(PDCA)

デジタルマーケティングは、施策を実行して終わりではありません。実行した施策がどのような結果をもたらしたかをデータで測定し、その結果を分析して次の改善に繋げるというサイクルを回し続けることが最も重要です。これがPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルです。

- Plan(計画): ステップ①〜④で立てた計画。

- Do(実行): ステップ④で選んだ施策を実行する。

- Check(評価・測定): 実行した施策の結果を、最初に設定したKPIと照らし合わせて評価する。アクセス解析ツールや広告の管理画面のデータを確認し、「目標を達成できたか?」「どこに課題があったか?」を分析する。

- Act(改善): 分析結果に基づいて、改善策を立案し、次のPlanに繋げる。「広告のターゲティングを見直す」「ブログ記事のタイトルを修正する」「ランディングページの構成を変える」など。

このPDCAサイクルを高速で回すことで、マーケティング活動は継続的に最適化され、成果が最大化していきます。失敗を恐れずに仮説と検証を繰り返し、データから学ぶ姿勢が成功への近道です。

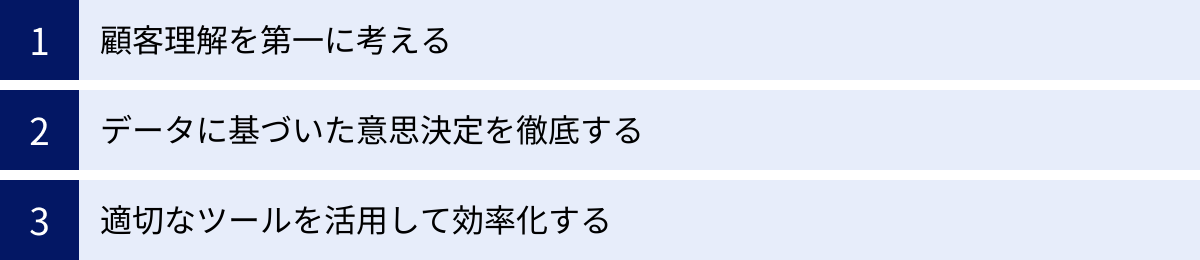

デジタルマーケティングを成功させるためのポイント

多くの企業がデジタルマーケティングに取り組む中で、成果を出せる企業とそうでない企業には明確な違いがあります。ここでは、成功確率を格段に高めるための3つの重要なポイントを解説します。

顧客理解を第一に考える

デジタルマーケティングはツールやテクニックが注目されがちですが、その根幹にあるべきなのは、徹底した「顧客理解」です。どんなに高度なツールを使っても、どんなに洗練されたテクニックを駆使しても、届けたい相手である顧客のことを理解していなければ、その心に響くメッセージは作れません。

- ペルソナやカスタマージャーニーは一度作って終わりではない: 市場環境や顧客のニーズは常に変化します。定期的にペルソナやカスタマージャーニーを見直し、アップデートしていく必要があります。

- 定性データも重視する: PV数やCVRといった定量データだけでなく、顧客アンケート、ユーザーインタビュー、SNS上の口コミといった「生の声(定性データ)」にも耳を傾けることが重要です。数値だけでは見えてこない、顧客の真の課題やインサイトを発見するヒントが隠されています。

- 顧客の「不」を解消する: 顧客が抱える「不満」「不安」「不便」といった「不」を特定し、それを解消するコンテンツやサービスを提供することが、信頼獲得の第一歩です。自社が言いたいことではなく、顧客が知りたいこと、解決したいことを起点にすべての施策を考える「顧客中心主義」を徹底しましょう。

すべてのマーケティング活動の出発点は「顧客」です。この原則を忘れず、常にお客様の顔を思い浮かべながら施策を考えることが、遠回りのようでいて、実は成功への一番の近道なのです。

データに基づいた意思決定を徹底する

デジタルマーケティングの強みは、その活動成果をデータで可視化できる点にあります。この強みを最大限に活かすためには、経験や勘、あるいは「なんとなく」といった主観的な判断を排し、客観的なデータに基づいて意思決定を行う「データドリブン」な文化を組織に根付かせることが不可欠です。

- 仮説を立てて検証する: 「この広告文ならクリック率が上がるはずだ」「このテーマの記事なら読まれるはずだ」といった仮説を立て、それを実行(A/Bテストなど)し、データで結果を検証するという科学的なアプローチを繰り返します。

- 「なぜ?」を繰り返す: データを見て、単に「CVRが下がった」で終わらせるのではなく、「なぜ下がったのか?」を深掘りします。「どの流入経路のCVRが下がったのか?」「どのページの直帰率が上がったのか?」と掘り下げていくことで、真の原因を特定し、的確な改善策に繋げることができます。

- 全員がデータを見る文化を作る: データ分析を特定の担当者だけの仕事にせず、マーケティングチーム、さらには営業や開発など関連部署のメンバーもが基本的なデータを確認し、議論できる環境を作ることが理想です。共通のデータという「共通言語」を持つことで、部門間の連携がスムーズになり、より精度の高い意思決定が可能になります。

データは嘘をつきません。データは、顧客の無言の行動の集積です。その声に真摯に耳を傾け、次の一手を決める。このプロセスを徹底することが、施策の成功確率を着実に高めていきます。

適切なツールを活用して効率化する

デジタルマーケティングは多岐にわたる業務を含んでおり、そのすべてを人力で行うのは非効率的かつ現実的ではありません。成功している企業は、煩雑な作業や定型業務を適切なツールに任せることで自動化・効率化し、人間はより戦略的で創造的な業務に集中しています。

- 作業時間の削減: 例えば、MAツールを使えば、リードのスコアリングやステップメールの配信を自動化でき、手作業でリストを管理したりメールを送ったりする時間を大幅に削減できます。

- 分析の深化: SEOツールを使えば、競合サイトの流入キーワードや被リンク状況を詳細に分析でき、人力では到底不可能なレベルの市場調査が可能になります。アクセス解析ツールは、ユーザーの複雑な行動パターンを可視化し、サイト改善のヒントを与えてくれます。

- データの一元管理: CRM/SFAツールを活用すれば、マーケティング部門が獲得したリード情報と、営業部門の商談履歴や顧客情報を一元管理できます。これにより、部門間の情報連携がスムーズになり、顧客一人ひとりに対して一貫したアプローチが可能になります。

ツールはあくまで手段であり、導入すれば自動的に成果が出るわけではありません。自社の目的と課題を明確にし、それを解決するために最適なツールは何かを見極めることが重要です。しかし、適切なツールを賢く活用することが、限られたリソースで成果を最大化するための強力なレバレッジとなることは間違いありません。

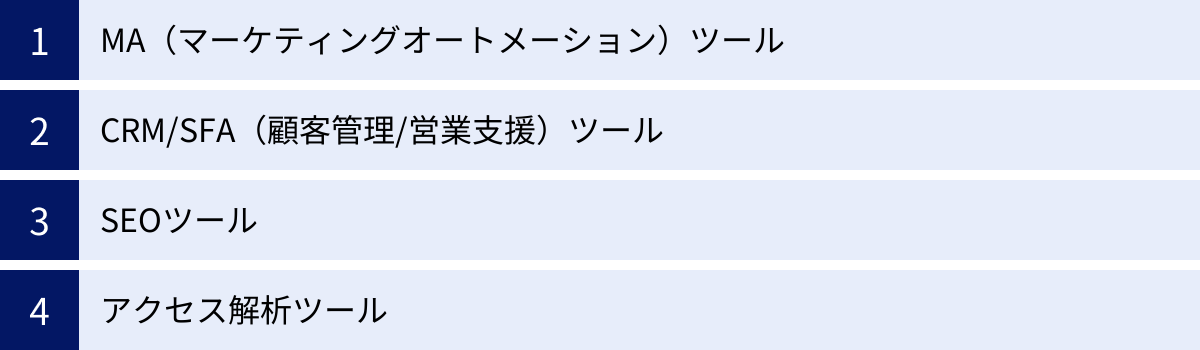

デジタルマーケティングに役立つツール

デジタルマーケティングを効率的かつ効果的に進めるためには、各種ツールの活用が欠かせません。ここでは、代表的な4つのカテゴリにおける主要なツールを紹介します。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MAツールは、見込み客の獲得から育成、選別までの一連のプロセスを自動化し、マーケティング活動の効率を飛躍的に高めます。

HubSpot Marketing Hub

世界中で高いシェアを誇るインバウンドマーケティングのプラットフォームです。MA機能に加え、CRM(顧客管理)、ブログ作成、SEO、SNS連携など、マーケティングに必要な機能がオールインワンで提供されているのが特徴です。無料プランから始められる手軽さも魅力です。(参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト)

Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (旧 Pardot)

世界No.1のCRM/SFAであるSalesforceとシームレスに連携できるBtoB向けのMAツールです。営業活動との連携を重視しており、リードの情報を詳細に分析し、確度の高い見込み客を効率的に営業担当者へ引き渡す機能に優れています。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

Adobe Marketo Engage

BtoB、BtoCを問わず、大企業を中心に導入されている高機能なMAツールです。顧客の行動や属性に応じて、複雑でパーソナライズされたコミュニケーションシナリオを設計できる柔軟性が強みです。長年の実績と豊富な機能で、高度なマーケティング活動を支援します。(参照:アドビ株式会社公式サイト)

CRM/SFA(顧客管理/営業支援)ツール

CRM(Customer Relationship Management)は顧客情報を、SFA(Sales Force Automation)は営業活動のプロセスを管理するツールです。これらを活用することで、マーケティングと営業の連携を強化できます。

Salesforce Sales Cloud

世界トップシェアを誇るSFA/CRMツールです。顧客情報、商談の進捗、売上予測などを一元管理し、営業活動全体を可視化・効率化します。豊富な機能と高いカスタマイズ性、外部ツールとの連携のしやすさが特徴です。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

HubSpot Sales Hub

前述のHubSpotが提供するSFA/CRMツールです。Marketing Hubとの連携が非常にスムーズで、マーケティング活動から営業活動までの一連の流れを一つのプラットフォーム上で管理できます。直感的なインターフェースで使いやすい点も評価されています。(参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト)

Zoho CRM

中小企業を中心に人気のある、コストパフォーマンスに優れたCRM/SFAツールです。顧客管理や商談管理といった基本機能はもちろん、MAやカスタマーサポート機能なども含んだ統合的なプラットフォームを低価格で利用できるのが魅力です。(参照:ゾーホージャパン株式会社公式サイト)

SEOツール

SEO対策を効率的に進めるために、キーワード調査、順位チェック、サイト分析、競合分析などを行うツールです。

Google Search Console

Googleが無料で提供する必須ツールです。自社サイトがGoogle検索でどのように表示されているか、どのキーワードで流入しているか、検索順位、クリック率などを確認できます。また、Googleからの技術的な問題に関する通知を受け取ることもできます。(参照:Google Search Console ヘルプ)

Ahrefs

世界中のSEO専門家に利用されている高機能なSEO分析ツールです。特に被リンク分析(バックリンク調査)の精度に定評があり、自社サイトや競合サイトの被リンク状況を詳細に把握できます。キーワード調査やコンテンツ分析機能も強力です。(参照:Ahrefs Pte. Ltd.公式サイト)

Semrush

Ahrefsと並ぶ、オールインワンのSEO・デジタルマーケティングツールです。SEO、広告、SNS、コンテンツマーケティングなど、幅広い領域をカバーする多機能さが特徴です。特に、競合サイトがどのようなキーワードで広告を出稿しているか、といった広告分析機能に強みがあります。(参照:Semrush公式サイト)

アクセス解析ツール

Webサイトに訪問したユーザーの行動を分析し、サイト改善のヒントを得るためのツールです。

Google Analytics

Googleが無料で提供する、Webサイトアクセス解析のデファクトスタンダードです。サイトの訪問者数、流入経路、閲覧ページ、コンバージョン数など、サイト運営に関するあらゆるデータを詳細に分析できます。現在の主流は「Google Analytics 4(GA4)」であり、Webとアプリを横断したユーザー行動の分析が可能です。(参照:Google アナリティクス ヘルプ)

Adobe Analytics

大企業向けの有料アクセス解析ツールです。リアルタイムでの詳細なデータ分析や、自由度の高いセグメンテーション、高度なレポーティング機能など、Google Analyticsよりも高機能でカスタマイズ性に優れています。Adobeの他のマーケティングツールとの連携も強力です。(参照:アドビ株式会社公式サイト)

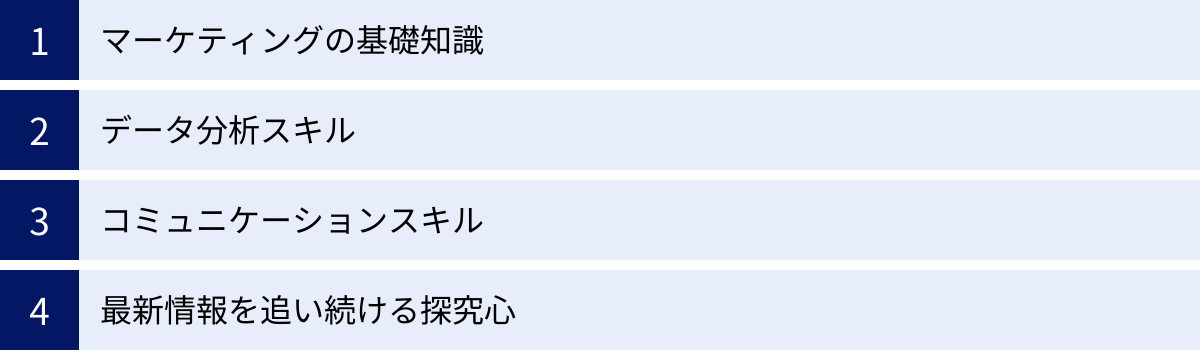

デジタルマーケターに求められるスキル

デジタルマーケティングを成功に導くためには、ツールを使いこなすだけでなく、それを支える普遍的なスキルセットが求められます。ここでは、特に重要とされる4つのスキルを紹介します。

マーケティングの基礎知識

最新のデジタル技術やトレンドを追いかけることは重要ですが、その土台となるマーケティングの普遍的な基礎知識がなければ、施策は付け焼き刃になってしまいます。

- マーケティングフレームワーク: 3C分析(Customer, Company, Competitor)、4P分析(Product, Price, Place, Promotion)、SWOT分析といった古典的なフレームワークを理解し、自社の状況を客観的に分析する力は、戦略立案の基礎となります。

- 消費者行動論: 人はなぜモノを買うのか、どのような心理プロセスを経て購買に至るのかといった、消費者の行動原理を理解することは、ペルソナ設計やコンテンツ作成の精度を高めます。

これらの基礎知識があることで、個別のテクニックに振り回されることなく、一貫した戦略のもとに施策を位置づけ、本質的な課題解決に取り組むことができます。

データ分析スキル

デジタルマーケティングとデータ分析は切っても切れない関係にあります。単にツールを使って数値を眺めるだけでなく、データから意味のある洞察(インサイト)を引き出し、具体的なアクションに繋げるスキルが不可欠です。

- 指標の理解: PV、CVR、CPA、LTVといった基本的な指標の意味を正しく理解し、それらがビジネス全体の中でどのような意味を持つのかを説明できること。

- 仮説構築・検証能力: データを見て「もしかしたら〇〇が原因ではないか?」という仮説を立て、それを証明するための追加分析やA/Bテストを設計・実行できること。

- 論理的思考力: 複雑なデータの中から相関関係や因果関係を見出し、課題の真因を特定するためのロジカルシンキング能力。

データ分析スキルは、感覚的なマーケティングから脱却し、再現性の高い成果を出すための鍵となります。

コミュニケーションスキル

デジタルマーケターは、PCに向かって一人で作業するだけではありません。むしろ、社内外の多くの関係者と連携しながらプロジェクトを進めるための高いコミュニケーションスキルが求められます。

- 社内連携: 企画した施策を実行するためには、営業部門、開発部門、デザイナー、カスタマーサポートなど、様々な部署の協力が必要です。施策の目的や背景を分かりやすく説明し、協力を仰ぎ、円滑にプロジェクトを推進する調整能力が重要です。

- 社外連携: 広告代理店、制作会社、ツールベンダーといった外部パートナーと連携する機会も多くあります。自社の要望を的確に伝え、専門家と対等に議論し、良好な関係を築く能力が求められます。

- プレゼンテーション能力: 施策の成果や分析結果を、経営層や他部署のメンバーに分かりやすく報告する力。データや専門用語を羅列するだけでなく、ストーリー立てて説明し、相手の理解と納得を得るスキルが必要です。

最新情報を追い続ける探究心

前述の通り、デジタルマーケティングの世界は日進月歩です。そのため、現状に満足せず、常に新しい知識や技術をどん欲に学び続ける探究心が何よりも重要になります。

- 情報収集の習慣化: 業界のニュースサイト、トップマーケターのブログやSNS、海外の最新情報を常にチェックし、インプットを怠らない姿勢。

- 実践への意欲: 新しいツールや手法が登場したら、まずは自分で試してみるフットワークの軽さ。小さな失敗を恐れずに、実践の中から学びを得ようとするチャレンジ精神。

- 知的好奇心: 「なぜこの広告は効果が出たのだろう?」「このアルゴリズム変更の背景には何があるのだろう?」といったように、物事の背景や本質を探求しようとする好奇心。

この探究心こそが、変化の激しい時代を生き抜くマーケターにとって最も重要な資質であり、成長の原動力となるのです。

まとめ

本記事では、デジタルマーケティングの基本的な概念から、その重要性、具体的な手法、始め方、そして成功のポイントまで、幅広く掘り下げて解説しました。

デジタルマーケティングとは、単なるWebサイト運用や広告出稿にとどまらない、デジタル技術を駆使して顧客と包括的な関係を築くための、現代ビジネスに不可欠な戦略です。スマートフォンとSNSの普及により変化した消費者の購買行動に対応し、データに基づいた迅速な改善サイクルを回せる点が、その最大の強みです。

多くのメリットがある一方で、専門知識の必要性やトレンドの速さといった課題も存在します。しかし、本記事で紹介した5つのステップに沿って、「目的設定」と「顧客理解」から始め、小さなPDCAサイクルを回していくことで、着実に成果に繋げることができます。

今回ご紹介した12の代表的な手法の中から、自社の目的やターゲットに合ったものをいくつか選び、まずはスモールスタートで試してみてはいかがでしょうか。大切なのは、完璧な計画を立てることよりも、まず一歩を踏み出し、データから学び、改善を続けていくことです。この記事が、皆様のデジタルマーケティングへの挑戦を後押しする一助となれば幸いです。