現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長を支える上で「BtoBマーケティング」の重要性はますます高まっています。しかし、「BtoBマーケティングとは具体的に何を指すのか」「一般的なBtoCマーケティングと何が違うのか」「何から手をつければ良いのかわからない」といった疑問や悩みを抱える担当者の方も少なくありません。

この記事では、BtoBマーケティングの基本的な概念から、BtoCマーケティングとの本質的な違い、重要性が増している背景、そして具体的な戦略の立て方や実践的な手法までを網羅的に解説します。企業のマーケティング活動を成功に導くための知識とノウハウを、分かりやすく体系的に提供します。

目次

BtoBマーケティングとは

BtoBマーケティングとは、「Business to Business」の略称であり、企業が他の企業を対象に行うマーケティング活動全般を指します。製品やサービスを一般消費者(Consumer)に販売するBtoCマーケティングとは異なり、BtoBマーケティングの顧客は法人組織です。

具体的には、製造業者が部品を別のメーカーに販売するケース、ソフトウェア開発会社が業務効率化システムを企業に提供するケース、コンサルティングファームが企業の経営課題解決を支援するケースなどがBtoBに該当します。

BtoBマーケティングの最大の特徴は、取引相手が組織であるという点に起因する複雑さにあります。個人の感情や好みで購買が決まることが多いBtoCとは違い、BtoBの購買決定は、企業の課題解決、費用対効果、生産性向上といった合理的・論理的な基準に基づいて行われます。また、購買プロセスには、実際に製品を使用する担当者、その上長、情報システム部門、購買部門、そして最終的な決裁権を持つ経営層など、複数の人物が関与するのが一般的です。

そのため、BtoBマーケティングでは、これら多様な立場の人々それぞれが納得できるような、多角的で説得力のある情報提供が求められます。単に製品のスペックをアピールするだけでなく、「その製品・サービスを導入することで、企業のどのような課題が解決され、どのような利益がもたらされるのか」という価値を、論理的に示す必要があります。

また、BtoB取引は一度の取引額が大きく、導入後も長期的な関係が続く傾向にあります。例えば、基幹システムの導入や生産設備の購入などは、数百万から数億円規模になることも珍しくなく、契約後も保守、サポート、アップデートといった継続的な関わりが不可欠です。このため、BtoBマーケティングは、新規顧客を獲得する活動(リードジェネレーション)だけでなく、既存顧客との関係を維持・強化し、長期的な利益を最大化する(LTVの最大化)視点も極めて重要になります。

近年、インターネットの普及により顧客の情報収集行動が大きく変化したことで、BtoBマーケティングの役割はさらに重要度を増しています。かつては営業担当者からの情報が主だったのに対し、現在では顧客は営業担当者に会う前にWebサイトや比較サイト、SNSなどを通じて自ら情報を収集し、比較検討を行うのが当たり前になりました。この「買い手主導」の時代において、企業はオンライン上でいかに有益な情報を提供し、顧客との接点を持ち、信頼関係を築けるかが、ビジネスの成否を分ける鍵となっています。

BtoBマーケティングは、単なる広告宣伝活動ではありません。市場を分析し、ターゲット顧客を定義し、顧客の課題を深く理解した上で、最適なチャネルを通じて価値ある情報を提供し、最終的に企業の利益に貢献するまでの一連の戦略的なプロセス全体を指すのです。次の章では、このBtoBマーケティングとBtoCマーケティングの具体的な違いについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

BtoBマーケティングとBtoCマーケティングの5つの違い

BtoBマーケティングとBtoC(Business to Consumer)マーケティングは、どちらも「顧客に価値を提供し、対価を得る」という点では共通していますが、その対象やプロセスには根本的な違いが存在します。この違いを正しく理解することは、効果的なBtoBマーケティング戦略を立案するための第一歩です。ここでは、両者の違いを5つの主要な観点から詳しく解説します。

| 項目 | BtoBマーケティング(企業向け) | BtoCマーケティング(消費者向け) |

|---|---|---|

| ① ターゲット顧客 | 企業・組織(特定の部門、役職者) | 個人・消費者 |

| ② 購買の意思決定プロセス | 複数の担当者が関与し、組織として合理的に決定 | 個人や家族が感情や好みも含めて決定 |

| ③ 購買までの検討期間 | 長期(数ヶ月〜数年) | 短期(即時〜数日) |

| ④ 重視される価値 | 課題解決、費用対効果、生産性、信頼性、サポート | デザイン、ブランドイメージ、価格、流行、口コミ |

| ⑤ 顧客との関係性 | 長期的・継続的(LTV重視) | 短期的・断続的(リピート購入は重要) |

① ターゲット顧客

最も基本的な違いは、ターゲットとなる顧客です。

BtoBマーケティングのターゲットは、企業や官公庁、学校などの「組織」です。そして、アプローチする際には、その組織内にいる特定の役割を持つ個人、例えば「情報システム部の部長」「経理部の担当者」「経営企画室の役員」といった具体的な役職や部門を意識する必要があります。彼らは組織の一員として、組織全体の利益や目標達成のために購買を検討します。そのため、アプローチは属人的な関係構築だけでなく、組織としての課題解決にどう貢献できるかという視点が不可欠です。

一方、BtoCマーケティングのターゲットは、「個人」の消費者です。年齢、性別、居住地、趣味嗜好といったデモグラフィック情報やサイコグラフィック情報に基づいてセグメンテーションされますが、最終的な購買決定は個人の意思で行われます。彼らは自身の欲求を満たすため、生活を豊かにするため、あるいは自己表現のために商品やサービスを購入します。

このターゲットの違いは、コミュニケーション戦略に大きな影響を与えます。BtoBでは専門的で論理的なコンテンツが好まれるのに対し、BtoCでは感情に訴えかけるストーリーや、共感を呼ぶビジュアルなどが効果的な場合が多くなります。

② 購買の意思決定プロセス

ターゲットが組織か個人かという違いは、購買に至るまでの意思決定プロセスの違いに直結します。

BtoCの場合、購買の意思決定者は基本的に購入者本人、もしくはその家族です。例えば、スマートフォンを買い替える際、どの機種にするかは最終的に本人が決定します。もちろん、友人からの勧めやレビューサイトの評価は参考にしますが、プロセスは比較的シンプルです。衝動買いのように、感情的な要因が購入を大きく後押しすることもあります。

それに対して、BtoBの購買意思決定プロセスは非常に複雑で、複数の人物が関与します。これを「DMU(Decision Making Unit)」と呼びます。DMUには、以下のような様々な役割を持つ人々が含まれます。

- 使用者(User): 実際に製品やサービスを利用する現場の担当者。

- 影響者(Influencer): 専門的な知識で選定に影響を与える技術者やコンサルタント。

- 購買者(Buyer): 発注業務や価格交渉を行う購買部門の担当者。

- 意思決定者(Decider): 最終的な導入可否を判断する権限を持つ役職者(部長や役員など)。

- 承認者(Approver): 意思決定者の判断を承認する経営層など。

- 門番(Gatekeeper): 外部からの情報を管理・コントロールする受付や秘書など。

BtoBマーケティングでは、これらDMUの各担当者が抱える異なる課題や関心事に対して、それぞれ適切な情報を提供し、合意形成を促していく必要があります。例えば、使用者には「操作性の高さ」を、意思決定者には「投資対効果(ROI)」を、購買担当者には「契約条件の妥当性」を訴求するなど、多角的なアプローチが求められるのです。

③ 購買までの検討期間

意思決定プロセスの複雑さは、購買に至るまでの検討期間の長さにも影響します。

BtoC製品の多くは、検討期間が比較的短いのが特徴です。コンビニで飲み物を買うのは数秒ですし、洋服や家電であっても数日から数週間で決定に至ることがほとんどです。

一方、BtoBにおける製品・サービスの検討期間は、数ヶ月から数年単位に及ぶことも珍しくありません。これは、前述の通り複数の部署や役職者が関与し、稟議や承認といった社内手続きが必要になるためです。また、導入する製品・サービスが企業の経営や業務に与えるインパクトが大きく、高額であるため、情報収集、比較検討、評価、交渉といった各ステップに慎重に時間をかけます。例えば、新しい会計システムを導入する場合、課題の洗い出しから始まり、複数のベンダーからの情報収集、デモの実施、機能比較、セキュリティ評価、見積もり取得、社内調整、そして最終契約まで、1年以上の期間を要することもあります。

この長い検討期間においては、顧客との関係を途切れさせないための継続的なアプローチ(リードナーチャリング)が極めて重要になります。

④ 重視される価値や判断基準

顧客が製品やサービスに求める価値や、購入を決定する際の判断基準も大きく異なります。

BtoCの顧客は、製品の機能的な価値だけでなく、デザインの良さ、ブランドイメージ、流行、所有する喜びといった感情的・心理的な価値を重視する傾向があります。また、他人のレビューや口コミが購買決定に大きな影響を与えます。「このブランドが好きだから」「SNSで話題だから」といった理由が、購入の動機になり得ます。

対照的に、BtoBの顧客が重視するのは、あくまでも合理的・論理的な判断基準です。

- 課題解決への貢献度:「このシステムは、当社の業務非効率という課題を解決できるか?」

- 費用対効果(ROI):「投資したコストに対して、どれだけのリターン(コスト削減、売上向上)が見込めるか?」

- 機能性と信頼性:「必要な機能が備わっているか?安定して稼働し続けるか?」

- 導入・運用のサポート体制:「導入時の支援や、トラブル発生時のサポートは万全か?」

- 企業の信頼性・実績:「提供元は信頼できる企業か?導入実績は豊富か?」

もちろん、営業担当者の人柄や企業のブランドイメージも無関係ではありませんが、それらはあくまで補助的な要素です。企業の利益にどう貢献するかを客観的なデータや事例で示すことが、BtoBマーケティングにおける説得の根幹となります。

⑤ 顧客との関係性

購入後の顧客との関係性のあり方も、BtoBとBtoCでは異なります。

BtoCの場合、一度きりの購入で関係が終わる「売り切り型」のビジネスも少なくありません。もちろん、リピート購入やファン化を促すためのCRM(顧客関係管理)も重要ですが、関係性は断続的になりがちです。

これに対し、BtoBでは購入後からが本当の関係の始まりと言っても過言ではありません。特にSaaS(Software as a Service)のようなサブスクリプションモデルのビジネスでは、顧客に継続して利用してもらうことが収益の基盤となります。そのため、導入支援(オンボーディング)、活用促進、定期的なフォロー、アップセル・クロスセルの提案などを行う「カスタマーサクセス」の役割が非常に重要です。顧客が製品・サービスを最大限に活用し、成功体験を得られるように支援することで、解約を防ぎ、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化することを目指します。BtoBマーケティングは、この契約後の関係性構築まで含んだ、長期的な活動なのです。

これらの違いを理解し、自社のマーケティング活動がどちらの特性に近いのかを把握することが、適切な戦略を築くための基礎となります。

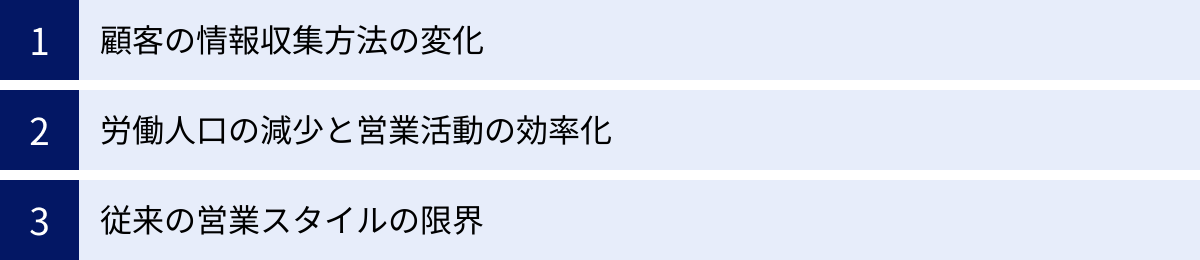

BtoBマーケティングの重要性が高まっている背景

近年、多くの企業でBtoBマーケティングの専門部署が立ち上がったり、予算が重点的に配分されたりと、その重要性が急速に高まっています。なぜ今、これほどまでにBtoBマーケティングが注目されているのでしょうか。その背景には、主に3つの大きな環境変化が存在します。

顧客の情報収集方法の変化

最大の要因は、インターネットとスマートフォンの普及による、顧客の購買行動の根本的な変化です。

かつてのBtoBにおける情報収集は、展示会に足を運んだり、業界紙を読んだり、そして何よりも企業の営業担当者から直接説明を受けたりすることが主流でした。つまり、売り手側が情報の主導権を握っており、営業担当者はいわば「情報のゲートキーパー」としての役割を担っていました。

しかし、現在では状況は一変しました。顧客は何か課題を感じたり、新しい製品・サービスの導入を検討したりする際、まず初めに検索エンジンで情報を探し始めます。製品の公式サイトはもちろん、機能比較サイト、導入事例の記事、利用者のレビュー、SNSでの評判など、多種多様な情報源にいつでもどこでもアクセスできます。その結果、顧客は営業担当者に接触するずっと前の段階で、自社の課題を定義し、解決策の候補を挙げ、各社の製品・サービスを比較検討することが可能になりました。

ある調査では、BtoBの購買担当者は、営業担当者に連絡を取る前に、購買プロセスの約3分の2を独力で終えているというデータもあります。これは、企業がWebサイトやオウンドメディア、SNSといったオンラインのチャネルで有益な情報を提供できていなければ、顧客の検討候補にすら上がることができないという厳しい現実を意味します。

顧客が能動的に情報を求める「買い手主導」の時代において、従来の「売り込み型」の営業だけでは通用しなくなりました。代わりに、顧客が情報を探しているまさにそのタイミングで、適切な情報を提供し、自社を見つけてもらい、興味を持ってもらう「インバウンド型」のマーケティングアプローチが不可欠となったのです。これが、コンテンツマーケティングやSEO対策といったBtoBマーケティング手法が重視される直接的な理由です。

労働人口の減少と営業活動の効率化

日本の社会構造的な問題である少子高齢化に伴う労働人口の減少も、BtoBマーケティングの重要性を後押ししています。

多くの企業、特に中小企業では、慢性的な人手不足が深刻な経営課題となっています。営業部門も例外ではなく、限られた人員でこれまでと同じ、あるいはそれ以上の成果を出すことが求められています。

従来のような、営業担当者がリストの上から順に電話をかけたり、一軒一軒訪問したりする「足で稼ぐ」プッシュ型の営業スタイルは、非効率であり、生産性が低いことが課題でした。多くの時間は、まだニーズが顕在化していない、あるいは自社の製品・サービスに関心のない相手へのアプローチに費やされ、本当に有望な商談に集中する時間を圧迫していました。

ここでBtoBマーケティングが大きな役割を果たします。Webサイトからの問い合わせや資料ダウンロードといった形で、自社に興味を持ってくれた見込み客(リード)を効率的に集めることができます。さらに、MA(マーケティングオートメーション)ツールなどを活用すれば、集めたリードに対してメールなどで継続的に情報を提供し、購買意欲を段階的に高めていく(リードナーチャリング)ことも可能です。

そして、十分に購買意欲が高まった「ホットな」見込み客だけを選別して営業部門に引き渡すことで、営業担当者は成約確度の高い商談に集中できるようになります。これにより、営業活動全体の大幅な効率化と生産性向上が実現できます。BtoBマーケティングは、限られたリソースで最大限の成果を上げるための、現代企業にとって必須のエンジンなのです。

従来の営業スタイルの限界

顧客の行動変化や社会構造の変化に加え、従来の営業スタイルそのものが限界に達していることも、BtoBマーケティングへのシフトを加速させています。

かつて有効だった飛び込み営業や一方的なテレアポは、現代では敬遠される傾向が強まっています。多忙な業務中に突然かかってくる営業電話は、多くの場合、歓迎されません。また、顧客の課題がますます多様化・複雑化している現代において、一人の営業担当者が持つ知識や経験だけで、最適な提案を行うことが難しくなってきています。営業活動が個々の担当者のスキルに依存する「属人化」した状態では、組織として安定した成果を出し続けることは困難です。

さらに、コロナ禍を経てリモートワークが普及したことも、従来の対面中心の営業スタイルに大きな影響を与えました。オフィスへの訪問自体が難しくなり、オンラインでのコミュニケーションが主体となったことで、デジタル上での接点構築の重要性が一層高まりました。

こうした状況下で求められるのは、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた科学的なアプローチです。BtoBマーケティングでは、Webサイトのアクセス解析データ、顧客の行動履歴データ、過去の商談データなどを分析し、どのような顧客がどのような情報を求めているのかを客観的に把握します。そして、そのデータに基づいて仮説を立て、施策を実行し、効果を測定して改善していく、というPDCAサイクルを回すことで、営業・マーケティング活動全体の精度を高めていくことができます。

このように、顧客の変化、社会の変化、そして営業手法の変化という3つの大きな波が、企業に対してBtoBマーケティングへの本格的な取り組みを迫っているのです。

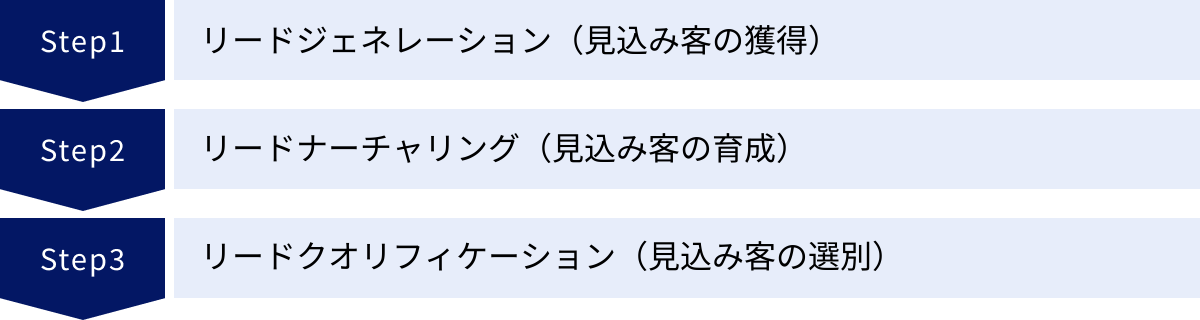

BtoBマーケティングの基本的なプロセス

BtoBマーケティングは、やみくもに施策を実行するだけでは成果につながりません。見込み客を発見し、顧客へと育て、最終的に商談・成約へと結びつけるまでには、一連の体系的なプロセスが存在します。このプロセスは、一般的に「デマンドジェネレーション(需要創出)」と呼ばれ、大きく3つのフェーズに分けることができます。それが「リードジェネレーション」「リードナーチャリング」「リードクオリフィケーション」です。この流れを理解することは、効果的なBtoBマーケティング戦略を構築する上で不可欠です。

リードジェネレーション(見込み客の獲得)

リードジェネレーションとは、自社の製品やサービスに興味を持つ可能性がある企業や個人の情報(=リード)を獲得するための活動全般を指します。BtoBマーケティングの出発点であり、このフェーズでどれだけ質の高いリードを集められるかが、後続のプロセスの成果を大きく左右します。

「リード」とは、単なる連絡先リストではありません。何らかの形で自社に興味を示し、氏名、会社名、メールアドレス、電話番号などの情報を提供してくれた「見込み客」を意味します。

リードジェネレーションの具体的な手法は、オンラインとオフラインに大別されます。

- オンラインの手法例:

- コンテンツマーケティング/SEO: 役立つブログ記事やコラムを掲載したオウンドメディアを運営し、検索エンジン経由での訪問者を集める。

- ホワイトペーパー/資料ダウンロード: 課題解決に役立つノウハウや調査レポートなどをまとめた資料(ホワイトペーパー)を用意し、ダウンロードと引き換えに個人情報を入力してもらう。

- Web広告: リスティング広告やSNS広告などを出稿し、ターゲット層に直接アプローチする。

- ウェビナー(オンラインセミナー): 特定のテーマに関するセミナーをオンラインで開催し、参加者を募る。

- Webサイトからの問い合わせ/資料請求: サービスサイトに問い合わせフォームや資料請求フォームを設置する。

- オフラインの手法例:

- 展示会/イベント: 業界関連の展示会に出展し、ブース来場者と名刺交換を行う。

- セミナー/カンファレンス: 自社でセミナーを主催し、参加者リストを獲得する。

- 新聞/雑誌広告: 業界専門誌などに広告を掲載し、問い合わせを促す。

リードジェネレーションで重要なのは、単に数を集めるだけでなく、「質」を意識することです。自社のターゲット顧客像(ペルソナ)から大きく外れたリードを大量に集めても、その後の商談にはつながりにくく、営業部門のリソースを無駄にしてしまいます。ターゲット顧客が本当に求める情報やコンテンツを提供することで、質の高いリード獲得を目指しましょう。

リードナーチャリング(見込み客の育成)

リードナーチャリングとは、獲得したリード(見込み客)に対して、継続的に有益な情報を提供し、コミュニケーションを深めることで、その購買意欲を段階的に高めていく(=育成する)プロセスです。

リードジェネレーションで獲得したリードのすべてが、すぐに製品やサービスを購入するわけではありません。「まだ情報収集の段階」「今は具体的な検討時期ではない」といった、購買意欲が低い「コールドリード」も数多く含まれています。これらのリードを放置してしまうと、いずれ競合他社に流れてしまうかもしれません。

そこでリードナーチャリングが重要になります。メルマガ配信、ステップメール、限定コンテンツの提供、ウェビナーへの招待などを通じて、顧客の検討フェーズや興味関心に合わせたアプローチを継続します。

例えば、以下のようなシナリオが考えられます。

- 「人事評価システムの選び方」というホワイトペーパーをダウンロードしたリードがいる。

- このリードに対し、「人事評価のトレンド解説」「評価制度構築の失敗例」といった関連テーマのメルマガを定期的に配信する。

- リードがメルマガ内の「導入事例」へのリンクをクリックしたことを把握する。

- 次に、「人事評価システム徹底比較セミナー」への参加を促すメールを送る。

このように、顧客の興味や行動に合わせてコミュニケーションを変化させることで、徐々に信頼関係を構築し、「そろそろ具体的に検討したい」というタイミングを逃さず捉えることができます。このプロセスを効率的に行うために、後述するMA(マーケティングオートメーション)ツールが非常に有効です。リードナーチャリングは、BtoBの長い検討期間において、見込み客との関係を維持し、機会損失を防ぐための生命線と言えるでしょう。

リードクオリフィケーション(見込み客の選別)

リードクオリフィケーションとは、育成(ナーチャリング)したリードの中から、特に購買意欲が高く、商談に進む可能性が高い有望なリード(=ホットリード)を選別するプロセスです。選別されたリードは、マーケティング部門から営業部門へと引き渡され、具体的な商談が開始されます。

すべてのリードを営業部門に引き渡してしまうと、営業担当者はまだ購買意欲の低いリードへの対応に追われ、疲弊してしまいます。これでは営業効率が著しく低下し、部門間の連携も悪化しかねません。そこで、マーケティング部門が「このリードは十分に温まっている」というお墨付きを与えてからパスすることで、営業部門は確度の高い商談に集中できます。

リードクオリフィケーションの代表的な手法が「スコアリング」です。

- 属性スコア(デモグラフィック): 企業の業種、従業員規模、役職、地域など、ターゲット顧客像との一致度に応じて点数を付ける。(例:ターゲット業種なら+10点、決裁権者なら+15点)

- 行動スコア(ビヘイビアル): Webサイト上の行動履歴に応じて点数を付ける。(例:料金ページ閲覧で+5点、導入事例ダウンロードで+10点、ウェビナー参加で+20点)

これらのスコアを合算し、あらかじめ設定した基準点(例:100点)を超えたリードを「ホットリード」と判定します。

また、「BANT条件」と呼ばれるフレームワークもよく用いられます。これは、以下の4つの要素を確認し、商談化の可否を判断するものです。

- Budget(予算): 製品・サービスを導入するための予算が確保されているか。

- Authority(決裁権): 相手に決裁権があるか、または決裁権者に影響力を持っているか。

- Needs(需要): 製品・サービスによって解決できる明確なニーズがあるか。

- Timeframe(導入時期): 具体的な導入時期を想定しているか。

リードクオリフィケーションは、マーケティング部門と営業部門の連携を円滑にするための重要な架け橋です。どのような状態のリードを「ホット」と見なすか、その基準(スコアの閾値やBANT条件)を両部門ですり合わせておくことが、成功の鍵となります。

この3つのプロセスを円滑に回すことで、BtoBマーケティングは組織の収益に大きく貢献することができるのです。

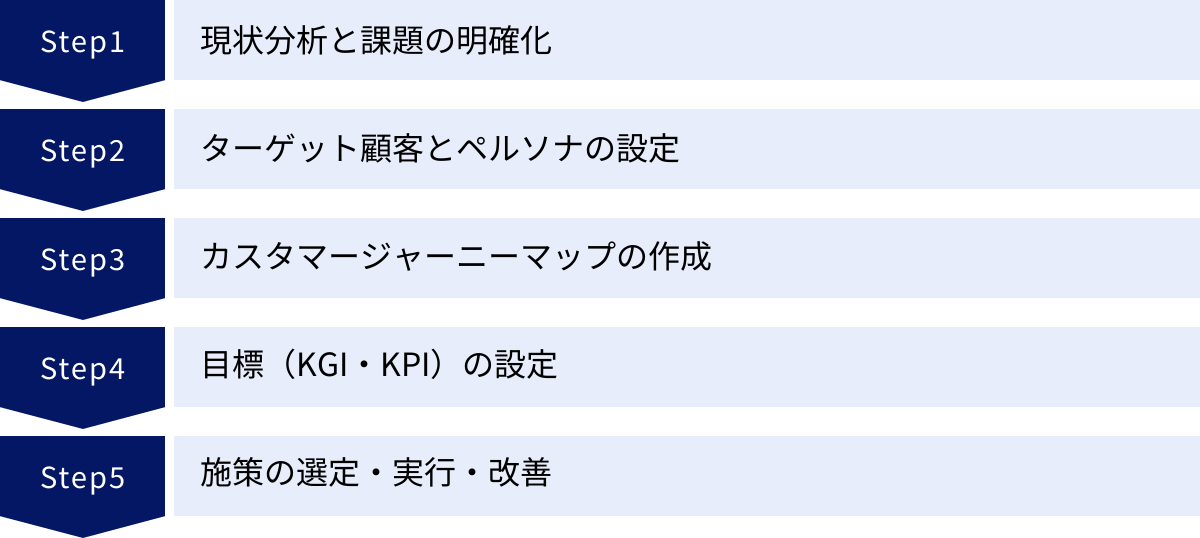

BtoBマーケティング戦略の立て方【5ステップ】

効果的なBtoBマーケティングを展開するためには、個別の施策を場当たり的に行うのではなく、明確な目的と計画に基づいた「戦略」が不可欠です。ここでは、成果につながるBtoBマーケティング戦略を立案するための基本的な5つのステップを解説します。このフレームワークに沿って進めることで、一貫性のある効果的なマーケティング活動が実現できます。

① 現状分析と課題の明確化

戦略立案の最初のステップは、自社が置かれている状況を客観的に把握し、マーケティングで解決すべき課題を明確にすることです。現在地がわからなければ、正しい目的地へのルートを描くことはできません。

このフェーズでは、一般的に「3C分析」や「SWOT分析」といったフレームワークが用いられます。

- 3C分析:

- Customer(市場・顧客): 市場規模や成長性はどうか?顧客は誰で、どのようなニーズや課題を持っているか?顧客の購買プロセスはどのようなものか?

- Competitor(競合): 競合他社はどこか?競合の強み・弱みは何か?競合はどのようなマーケティング活動を行っているか?

- Company(自社): 自社の製品・サービスの強み・弱みは何か?自社のブランドはどのように認識されているか?現在のマーケティング活動の成果と課題は何か(売上、リード数、商談化率など)?

- SWOT分析:

- Strength(強み): 自社の内部環境におけるプラス要因(例:高い技術力、豊富な導入実績)

- Weakness(弱み): 自社の内部環境におけるマイナス要因(例:ブランド認知度の低さ、営業リソース不足)

- Opportunity(機会): 外部環境におけるプラス要因(例:市場の拡大、法改正による需要増)

- Threat(脅威): 外部環境におけるマイナス要因(例:強力な競合の出現、景気の後退)

これらの分析を通じて、「自社の強みを活かし、市場の機会を捉えるためには、どのような課題を解決すべきか」を具体的に定義します。例えば、「高い技術力(強み)があるにも関わらず、Webサイトでの情報発信が不足しているため、潜在顧客にリーチできていない(課題)」といった形です。この課題設定が、以降の戦略全体の方向性を決定します。

② ターゲット顧客とペルソナの設定

次に、「誰に対してマーケティング活動を行うのか」を具体的に定義します。BtoBマーケティングの成否は、ターゲット設定の精度にかかっていると言っても過言ではありません。

まず、アプローチすべき企業像を明確にする「ターゲット企業プロファイル」を定めます。業種、従業員規模、売上規模、地域、抱えているであろう課題といった属性で絞り込みます。

次に、そのターゲット企業の中にいる、購買意思決定に関わる具体的な人物像である「ペルソナ」を設定します。ペルソナは、単なるターゲット層の平均像ではなく、まるで実在する人物かのように詳細に設定します。

- 基本情報: 氏名(架空)、年齢、役職、所属部署、職務内容、勤続年数

- 業務上の目標と課題: どのような目標(KGI/KPI)を追っているか?日々の業務で何に困っているか?

- 情報収集の方法: どのようなWebサイトを見るか?どのSNSを利用するか?どの業界イベントに参加するか?

- 価値観・性格: 新しい技術の導入に積極的か、保守的か?コストを重視するか、品質を重視するか?

- 製品選定の基準: 製品・サービスを選ぶ際に何を重視するか(機能、価格、サポート、実績など)?

ペルソナを具体的に設定することで、チーム内でのターゲット顧客像の認識が統一され、発信するメッセージやコンテンツのブレがなくなります。「このコンテンツは、ペルソナである●●さんの課題解決に役立つだろうか?」という問いが、施策を考える上での強力な判断基準となるのです。

③ カスタマージャーニーマップの作成

ペルソナを設定したら、そのペルソナが自社の製品・サービスを認知し、興味を持ち、比較検討を経て、最終的に購入・契約に至るまでのプロセスを可視化します。これが「カスタマージャーニーマップ」です。

カスタマージャーニーマップは、顧客の視点に立って、一連の購買体験を時系列で描き出すツールです。一般的に、以下の要素で構成されます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| フェーズ | 認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 導入・契約 → 継続・推奨 といった購買プロセスの段階。 |

| 行動 | 各フェーズでペルソナが具体的にとる行動。(例:「課題を検索する」「資料をダウンロードする」) |

| 思考・感情 | 各フェーズでペルソナが考えていることや感じていること。(例:「何から手をつければいいかわからない」「この製品は自社に合うだろうか」) |

| 課題・ペイン | 各フェーズでペルソナが直面する課題や障壁。(例:「情報が多すぎて選べない」「社内をどう説得すればいいか」) |

| タッチポイント | 企業とペルソナの接点。(例:検索エンジン、オウンドメディア、SNS、広告、展示会、営業担当者) |

| 施策・コンテンツ | 各タッチポイントで企業が提供すべき施策や情報。(例:SEO記事、ホワイトペーパー、導入事例、比較資料、デモンストレーション) |

カスタマージャーニーマップを作成する最大の目的は、顧客の体験を分断させず、各フェーズで一貫した最適なコミュニケーションを設計することです。例えば、「比較・検討」フェーズで顧客が価格を気にしているのに、機能の優位性ばかりをアピールしても響きません。このフェーズでは、料金プランの詳細や費用対効果のシミュレーションといったコンテンツを提供することが有効だと判断できます。このように、顧客視点でマーケティング施策を体系的に整理できるのが、カスタマージャーニーマップの大きな価値です。

④ 目標(KGI・KPI)の設定

戦略を実行に移す前に、「何を達成すれば成功と言えるのか」というゴールを具体的に設定する必要があります。目標がなければ、施策の効果を正しく評価できず、改善の方向性も定まりません。

目標設定では、最終的なゴールであるKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)と、KGIを達成するための中間指標であるKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)をセットで設定します。

- KGI(最終目標)の例:

- マーケティング経由の売上高:〇〇円

- 新規契約件数:〇〇件

- リードからの商談化率:〇〇%

- KPI(中間目標)の例:

- 月間リード獲得数:〇〇件

- ホワイトペーパーのダウンロード数:〇〇件/月

- ウェビナー参加者数:〇〇人

- オウンドメディアのPV数:〇〇PV/月

- 特定のキーワードでの検索順位:〇位以内

KPIは、KGIを達成するためのプロセスが順調に進んでいるかを測るための指標です。例えば、KGIである「新規契約件数」を増やすためには、その手前の「商談数」を増やす必要があり、そのためには「ホットリード数」を、さらにその手前の「リード数」を増やす必要があります。このように、KGIから逆算してKPIをツリー構造で設定すると、各施策の役割が明確になります。

目標設定の際には、「SMART」の法則を意識すると、より実用的な目標になります。

Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)

⑤ 施策の選定・実行・改善

最後のステップとして、ここまでの分析と計画に基づいて、具体的なマーケティング施策を選定し、実行します。

どの施策を選ぶかは、作成したカスタマージャーニーマップが大きなヒントになります。各フェーズ、各タッチポイントで、ペルソナの課題を解決するために最も効果的な手法は何かを考えます。「認知」段階のペルソナにはSEO対策やWeb広告が、「比較・検討」段階のペルソナには詳細な比較資料やウェビナーが有効でしょう。

そして、最も重要なのは、施策を実行して終わりにするのではなく、その結果を必ず検証し、改善につなげることです。ここで、設定したKPIが役立ちます。定期的にKPIの達成度をモニタリングし、目標に達していない場合は「なぜ未達なのか」という原因を分析します(例:コンテンツの質が低い、広告のターゲティングがずれているなど)。そして、その分析結果に基づいて改善策を立案し、実行します。

この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」というPDCAサイクルを高速で回し続けることが、BtoBマーケティングを成功に導くための王道です。戦略は一度立てたら終わりではなく、市場や顧客の変化に応じて柔軟に見直し、進化させていくものなのです。

BtoBマーケティングの主な手法20選

BtoBマーケティング戦略を実現するためには、多種多様な手法(施策)が存在します。ここでは、代表的な手法をオンライン・オフライン、インバウンド・アウトバウンドといった切り口で20種類紹介します。自社のターゲットや目的に合わせて、これらの手法を効果的に組み合わせることが重要です。

| 分類 | 手法 | 主な目的 |

|---|---|---|

| オンライン(インバウンド) | ①コンテンツマーケティング | リードジェネレーション、リードナーチャリング |

| ②オウンドメディア | 資産となる情報発信基盤の構築 | |

| ③SEO対策 | 潜在顧客の獲得、認知度向上 | |

| ⑥ホワイトペーパー | リードジェネレーション | |

| ⑧ウェビナー | リードジェネレーション、リードナーチャリング | |

| ⑨動画マーケティング | 認知度向上、製品理解促進 | |

| オンライン(アウトバウンド) | ④Web広告 | 即効性のあるリードジェネレーション |

| ⑤SNSマーケティング | 認知度向上、ブランディング、顧客との交流 | |

| ⑦メールマーケティング | リードナーチャリング、顧客との関係維持 | |

| ⑩プレスリリース | メディアへの情報提供、認知度・信頼性向上 | |

| オフライン | ⑬展示会・イベント | 大量のリードジェネレーション、直接対話 |

| ⑭カンファレンス・セミナー | リードジェネレーション、リードナーチャリング | |

| ⑯ダイレクトメール | 特定ターゲットへの物理的なアプローチ | |

| ⑰FAX DM | 特定業種への一斉アプローチ | |

| ⑱マス広告 | 幅広い層へのブランディング | |

| 営業・セールス連携 | ⑪インサイドセールス | リードナーチャリング、リードクオリフィケーション |

| ⑫ABM | 特定の重要顧客への集中アプローチ | |

| ツール・システム | ⑲MA | マーケティング活動の自動化・効率化 |

| ⑳CRM/SFA | 顧客情報・営業活動の一元管理 |

① コンテンツマーケティング

顧客にとって価値のある情報(コンテンツ)を制作・提供することで、潜在顧客を引き寄せ、最終的にファンとして育成していく手法。ブログ記事、導入事例、調査レポートなど形式は様々。BtoBマーケティングの中核をなす考え方です。

② オウンドメディア

自社で保有・運営するメディア(ブログ、Webマガジンなど)のこと。コンテンツマーケティングを実践する場であり、広告費をかけずに継続的に見込み客を集めることができる資産性の高い施策です。

③ SEO対策

Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略。自社のWebサイトやオウンドメディアの記事を、Googleなどの検索結果で上位に表示させるための施策。課題を抱えた潜在顧客が検索するキーワードを狙うことで、質の高いリードを獲得できます。

④ Web広告

リスティング広告(検索連動型広告)、ディスプレイ広告、SNS広告など、Web上に出稿する広告全般。SEOと異なり即効性があり、特定のターゲット層に短期間でアプローチしたい場合に有効です。

⑤ SNSマーケティング

Facebook, X(旧Twitter), LinkedInなどのソーシャルネットワーキングサービスを活用する手法。企業ブランディング、情報発信、顧客とのコミュニケーション、広告配信など、BtoBでも活用の幅が広がっています。特にLinkedInはビジネス用途に強いとされています。

⑥ ホワイトペーパー

市場調査レポート、ノウハウ集、製品・サービスの導入ガイドなど、読者の課題解決に役立つ専門的な情報をまとめた資料。Webサイトからダウンロードしてもらう代わりに個人情報を登録してもらう形式が多く、質の高いリードを獲得するための定番手法です。

⑦ メールマーケティング(メルマガ)

獲得したリードリストに対して、メールマガジンやステップメールを配信する手法。新着情報のお知らせやセミナーの案内、お役立ちコンテンツの紹介などを通じて、見込み客との関係を維持・育成(リードナーチャリング)するために不可欠です。

⑧ ウェビナー(オンラインセミナー)

Web上で開催するセミナーのこと。場所の制約がなく全国どこからでも参加できるため、多くの見込み客を集めやすいのが特徴。製品デモや専門家による講演などを行い、リードの獲得から育成まで幅広く活用できます。

⑨ 動画マーケティング

製品紹介、導入事例インタビュー、ノウハウ解説などを動画コンテンツとして配信する手法。文章や画像だけでは伝わりにくい情報を分かりやすく伝えられ、視聴者の理解度やエンゲージメントを高める効果が期待できます。

⑩ プレスリリース

新製品の発表や業務提携、イベント開催などの企業ニュースを、報道機関向けに発信する公式文書。Webメディアや新聞、雑誌などに取り上げられることで、社会的な信頼性や認知度を大きく向上させることができます。

⑪ インサイドセールス

電話やメール、Web会議システムなどを活用し、社内にいながら営業活動を行う手法。マーケティングが獲得したリードに対してアプローチし、関係を構築・育成(ナーチャリング)したり、商談化の確度を高めたり(クオリフィケーション)する役割を担い、マーケティングとフィールドセールス(外勤営業)を繋ぐ重要なハブとなります。

⑫ ABM(アカウントベースドマーケティング)

不特定多数のリードを対象とするのではなく、自社にとって価値が高い特定の企業(アカウント)をターゲットとして設定し、その企業に最適化されたアプローチを戦略的に行う手法。マーケティング部門と営業部門が密に連携し、全社を挙げてターゲット企業を攻略します。

⑬ 展示会・イベント

業界関連の展示会や見本市に出展する、古くからあるBtoBマーケティング手法。一度に多くの見込み客と直接対話し、名刺情報を獲得できるのが最大のメリット。短期間で大量のリードを獲得したい場合に有効です。

⑭ カンファレンス・セミナー

自社でテーマを設けて開催するセミナーや大規模なカンファレンス。専門性の高い情報を提供することで、課題意識の強い見込み客を集め、自社の専門性やブランドをアピールする絶好の機会となります。

⑮ テレマーケティング(アウトバウンドコール)

企業リストに基づき、電話で製品・サービスを案内したり、アポイントを獲得したりするアウトバウンド(発信型)の手法。インバウンド手法と比べて効率は劣るものの、特定のターゲットに能動的にアプローチしたい場合や、イベント後のフォローアップなどに活用されます。

⑯ ダイレクトメール

ターゲット企業の担当者宛に、パンフレットやカタログ、手紙などを郵送する手法。Webやメールが主流の現代において、物理的な手触りのあるDMはかえって目立ち、開封率が高い場合があります。決裁者個人に直接届けたい場合などにも有効です。

⑰ FAX DM

特定の業種(不動産、飲食、建設など)の企業リストに対して、一斉にFAXを送信する手法。コストが比較的安価で、今でもFAXが現役で使われている業界に対しては一定の効果が見込めます。

⑱ マス広告(新聞・雑誌など)

新聞広告や業界専門誌への広告出稿など。Web広告に比べて費用は高額になりますが、特定の業界や役職者にリーチしやすいメディアもあり、企業の信頼性やブランドイメージ向上に貢献します。

⑲ MA(マーケティングオートメーション)

リード管理、メール配信、スコアリングといった一連のマーケティング活動を自動化・効率化するためのツール。リードナーチャリングやリードクオリフィケーションを実践する上で、今やBtoBマーケティングに不可欠なインフラとなっています。

⑳ CRM/SFA(顧客関係管理/営業支援システム)

CRM(Customer Relationship Management)は顧客情報を一元管理するシステム、SFA(Sales Force Automation)は営業活動の進捗や案件を管理するシステム。両者を連携させることで、マーケティング部門と営業部門が顧客情報をリアルタイムで共有し、一貫したアプローチが可能になります。

BtoBマーケティングを成功させるためのポイント

数多くの手法を導入するだけでは、BtoBマーケティングは成功しません。成果を最大化するためには、組織体制や戦略的な視点、そしてツールの活用といった、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、BtoBマーケティングを成功に導くための4つの鍵を解説します。

営業部門との連携を強化する

BtoBマーケティングの成否は、営業部門との連携の質に大きく左右されると言っても過言ではありません。マーケティング部門がどれだけ質の高いリードを獲得・育成しても、営業部門がそれを適切にフォローアップしなければ、宝の持ち腐れとなってしまいます。逆に、営業部門が現場で得た顧客の生の声や失注理由がマーケティング部門にフィードバックされなければ、施策の改善は進みません。

この連携を実現するために、「SMarketing(スマーケティング)」という考え方が重要になります。これは、Sales(営業)とMarketing(マーケティング)を組み合わせた造語で、両部門が敵対するのではなく、共通の目標(=売上最大化)に向かって協力し合う体制を指します。

SMarketingを推進するための具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 共通のKGI・KPIを設定する: 売上目標だけでなく、「マーケティング経由の商談化数」や「商談化率」といった中間指標を両部門共通の目標として設定します。これにより、お互いの活動が最終的なゴールにどう貢献しているかを可視化できます。

- リードの定義と引き渡しルールを明確化する: どのような状態のリードを「MQL(Marketing Qualified Lead:マーケティングが創出した有望リード)」とし、どのタイミングで営業部門に引き渡すか(SQL:Sales Qualified Lead)という基準を、両部門で合意形成します。前述のスコアリングやBANT条件などがこの基準となります。

- 定期的な情報共有の場を設ける: 週次や月次で定例会を開き、マーケティング施策の進捗、リードの質、商談の状況、失注理由などを共有します。これにより、認識のズレを防ぎ、迅速な改善アクションにつなげることができます。

- システム(MA・SFA/CRM)を連携させる: マーケティング部門が使うMAと、営業部門が使うSFA/CRMを連携させます。これにより、リードの行動履歴から商談の進捗状況まで、顧客に関する全ての情報が一元化され、リアルタイムで共有可能になります。

マーケティングは「空中戦」、営業は「地上戦」と例えられることがありますが、両者が連携して初めて、網羅的で効果的な攻撃が可能になるのです。

長期的な視点で施策に取り組む

BtoBマーケティング、特にコンテンツマーケティングやSEOといったインバウンド施策は、成果が出るまでに時間がかかるという特性があります。BtoCのように短期的なキャンペーンで売上が急増することは稀で、数ヶ月から1年以上の期間をかけて、じっくりと成果を積み上げていく必要があります。

これは、BtoBの検討期間が長いことに加え、コンテンツが検索エンジンに評価されたり、ブランドの信頼が醸成されたりするのに一定の時間が必要だからです。オウンドメディアを立ち上げても、最初の数ヶ月はほとんどアクセスがないかもしれません。しかし、そこで諦めずに質の高いコンテンツを発信し続けることで、徐々に検索流入が増え、やがては何もしなくても安定的にリードを獲得してくれる「資産」へと成長していきます。

したがって、BtoBマーケティングに取り組む上では、短期的な成果に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが極めて重要です。そのためには、経営層や関連部署の理解を得ておくことが不可欠です。「BtoBマーケティングは、未来への投資である」というコンセンサスを社内で形成し、腰を据えて取り組める環境を整えましょう。四半期ごとの成果だけでなく、1年後、3年後にどのような状態を目指すのかというロードマップを描き、粘り強く施策を継続していく姿勢が求められます。

カスタマージャーニー全体でアプローチする

BtoBマーケティングの役割は、リードを獲得して営業に渡したら終わり、ではありません。顧客が契約した後も、その関係は続きます。特にSaaSビジネスのような継続利用が前提のモデルでは、いかに顧客に製品・サービスを使いこなしてもらい、成功体験を提供し、解約を防ぐかが事業成長の鍵となります。

この契約後のフェーズを担うのが「カスタマーサクセス」です。カスタマーサクセスは、オンボーディング(導入支援)、活用促進のトレーニング、定期的なフォローアップなどを通じて、顧客のビジネス成功を能動的に支援します。

成功するBtoBマーケティングは、このカスタマーサクセス部門とも密接に連携します。

- アップセル・クロスセルの機会創出: 顧客の利用状況や満足度を把握し、より上位のプラン(アップセル)や関連製品(クロスセル)を提案する最適なタイミングを計ります。

- ロイヤル顧客の育成と事例化: 満足度の高い顧客を特定し、導入事例への協力や、イベントでの登壇を依頼することで、新たなマーケティングコンテンツを生み出します。

- 顧客からのフィードバック収集: 顧客から得た製品・サービスへの要望や改善点を開発部門にフィードバックし、製品力の向上につなげます。

このように、「リード獲得 → 育成 → 商談化 → 契約 → 活用促進・定着 → 推奨」というカスタマージャーニーの全段階において、一貫した顧客体験を提供することが重要です。この視点を持つことで、LTV(顧客生涯価値)の最大化という、BtoBビジネスにおける究極の目標を達成することができるのです。

適切なツールを活用して効率化する

現代のBtoBマーケティングは、もはや人手だけですべてを管理・実行することは不可能です。リードナーチャリングのための膨大なメール配信、Webサイト訪問者の行動追跡、リードごとのスコアリング、施策の効果測定など、その業務は多岐にわたり、非常に複雑です。

これらの業務を効率化し、データに基づいた科学的なマーケティングを実践するために、MA(マーケティングオートメーション)やSFA/CRMといったツールの活用が不可欠です。

- MA(マーケティングオートメーション): 見込み客の一元管理、メール配信の自動化、Web行動のトラッキング、スコアリングなどの機能を提供し、リードナーチャリングとクオリフィケーションのプロセスを大幅に効率化します。

- SFA/CRM(営業支援/顧客管理システム): 顧客情報、商談の進捗、営業活動の履歴などを一元管理し、営業活動の可視化と効率化を実現します。

- ABMツール: ターゲットとすべき優良企業をデータに基づいてリストアップし、ABM(アカウントベースドマーケティング)の実践を支援します。

これらのツールを導入することで、担当者は煩雑な手作業から解放され、戦略立案やコンテンツ作成といった、より創造的な業務に集中できるようになります。ただし、ツールはあくまで手段であり、導入することが目的ではありません。自社の戦略や課題を明確にした上で、それを解決するために最適なツールは何か、という視点で選定することが重要です。

BtoBマーケティングに役立つおすすめツール

BtoBマーケティングの効率化と成果の最大化には、適切なツールの活用が欠かせません。ここでは、BtoBマーケティングの主要なプロセスで活躍する「MA」「CRM/SFA」「ABM」の3つのカテゴリについて、その役割と代表的なツールを紹介します。ツール選定の際は、各ツールの公式サイトで最新の機能や料金プランを確認し、自社の規模や目的に合ったものを選ぶことが重要です。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MA(マーケティングオートメーション)は、見込み客の獲得から育成、選別までの一連のプロセスを自動化・効率化するためのツールです。BtoBマーケティングの司令塔とも言える存在で、データに基づいた施策の実行を可能にします。

Adobe Marketo Engage

世界中の多くの企業で導入されている、BtoBマーケティング向けMAツールの代表格です。リード管理、スコアリング、メールマーケティング、Webパーソナライゼーション、マーケティング分析など、非常に多機能で拡張性が高いのが特徴です。特に、顧客の行動や属性に応じて複雑なシナリオを設計できる柔軟性に定評があります。Adobe Experience Cloudの他の製品と連携することで、より高度な顧客体験の提供が可能です。大企業や、本格的にデータドリブンなマーケティングに取り組みたい企業に向いています。

(参照:アドビ株式会社 公式サイト)

Salesforce Account Engagement

Salesforceが提供するBtoBマーケティング向けMAツールで、旧名称は「Pardot」です。最大の強みは、世界No.1のCRM/SFAであるSalesforce Sales Cloudとのシームレスな連携です。マーケティング部門と営業部門が同じプラットフォーム上で顧客情報を共有できるため、リードの引き渡しや商談化のプロセスが非常にスムーズになります。Salesforceを既に導入している、あるいは導入予定の企業にとっては第一の選択肢となるでしょう。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

HubSpot Marketing Hub

「インバウンドマーケティング」という思想を提唱したHubSpot社が提供するMAツールです。ブログ作成、SEO、SNS連携といったコンテンツマーケティングを支援する機能が充実しているのが特徴です。また、直感的で使いやすいインターフェースに定評があり、専門家でなくても操作しやすい点が魅力です。無料から使えるプランも用意されており、中小企業や、これからBtoBマーケティングをスモールスタートしたい企業にもおすすめです。

(参照:HubSpot Japan株式会社 公式サイト)

CRM/SFA(顧客管理/営業支援)ツール

CRM(顧客関係管理)は顧客情報を、SFA(営業支援システム)は営業活動を管理するためのツールです。多くのツールは両方の機能を兼ね備えており、営業部門の生産性向上と、組織的な営業力の強化に貢献します。

Salesforce Sales Cloud

SFA/CRM市場において世界トップクラスのシェアを誇る、業界標準とも言えるツールです。顧客情報管理、案件管理、売上予測、レポート・ダッシュボード機能など、営業活動に必要なあらゆる機能を網羅しています。AppExchangeというアプリストアを通じて機能を拡張できるカスタマイズ性の高さが強みで、あらゆる業種・規模の企業に対応可能です。MAであるAccount Engagementとの連携も強力です。

(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

HubSpot Sales Hub

HubSpotが提供するSFA/CRMツールです。MAであるMarketing Hubや、カスタマーサービス用のService Hubなど、HubSpotの他の製品群と同一プラットフォーム上で完全に連携するのが最大の特徴です。Eメールのトラッキングやテンプレート作成、オンラインでのアポイント調整など、営業担当者の日々の業務を効率化する機能が豊富に揃っています。無料のCRM機能から始められる手軽さも魅力です。

(参照:HubSpot Japan株式会社 公式サイト)

Zoho CRM

圧倒的なコストパフォーマンスの高さで支持を集めるSFA/CRMツールです。多機能でありながら比較的安価な料金プランが設定されており、特に中小企業からの人気が高いです。CRM/SFAだけでなく、MA、会計、人事など、50種類以上のビジネスアプリケーションを「Zoho One」というスイート製品として提供しており、Zoho製品で統一することで企業全体の業務効率化を図ることも可能です。

(参照:ゾーホージャパン株式会社 公式サイト)

ABM(アカウントベースドマーケティング)ツール

ABM(アカウントベースドマーケティング)は、自社にとって価値の高い優良企業(アカウント)をターゲットとして、戦略的にアプローチする手法です。ABMツールは、このターゲット企業の選定や情報収集を支援します。

FORCAS

BtoBマーケティングのデータ分析に強みを持つ株式会社ユーザベースが提供するABMツールです。同社の企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDA」のアセットを活用し、国内150万社以上の企業データと独自のシナリオ(成約企業分析)を基に、成約確度の高いターゲット企業を自動でリストアップします。データに基づいて「どの企業を狙うべきか」を明確にできるため、効率的なABMの実践を可能にします。

(参照:株式会社FORCAS 公式サイト)

uSonar

株式会社ランドスケイプが提供するABMツールです。日本最大級の820万拠点の法人マスターデータ「LBC」を基盤としているのが最大の強みです。自社が保有する顧客データをLBCと連携させることで、データのクレンジング(名寄せや表記ゆれ修正)や、企業の属性情報(業種、売上高、従業員規模など)の付与が可能です。精度の高いデータ基盤を構築し、ABMやデータドリブンマーケティングの土台を築きます。

(参照:株式会社ランドスケイプ 公式サイト)

まとめ

本記事では、BtoBマーケティングの基本概念から、BtoCとの5つの違い、重要性が高まる背景、基本的な3つのプロセス、そして戦略立案の5ステップと具体的な20の手法に至るまで、網羅的に解説してきました。

BtoBマーケティングは、単なる広告宣伝活動ではなく、顧客の購買行動がデジタル化した現代において、企業の持続的な成長を支えるための戦略的な経営機能です。その核心は、製品を売り込むことではなく、顧客が抱える課題を深く理解し、その解決策として価値ある情報を提供し続けることで、長期的な信頼関係を築くことにあります。

押さえるべき要点を再確認しましょう。

- BtoBマーケティングは、ターゲットが組織であり、購買決定が合理的・長期的・複合的である点でBtoCと大きく異なります。

- 基本的なプロセスは、「リードジェネレーション(獲得)」「リードナーチャリング(育成)」「リードクオリフィケーション(選別)」の3段階で構成されます。

- 成功のためには、営業部門との緊密な連携(SMarketing)、長期的な視点、カスタマージャーニー全体を俯瞰する姿勢、そしてMAやCRM/SFAといったツールの活用が不可欠です。

デジタル化の波は、今後ますます加速していくでしょう。このような環境下で、データに基づいた科学的なアプローチであるBtoBマーケティングを実践できるかどうかが、企業の競争力を大きく左右します。

これからBtoBマーケティングに取り組む方は、まず自社の現状分析と課題の明確化から始めてみてください。そして、ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を具体的に描き、彼らが求める情報は何かを徹底的に考えることから、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。この記事が、そのための羅針盤となれば幸いです。