マーケティングの世界には、消費者の購買行動を理解し、効果的な戦略を立てるための様々なフレームワークが存在します。その中でも、100年以上の歴史を持ち、今なお多くのマーケターの思考の基盤となっているのが「AIDMA(アイドマ)」です。

インターネットやSNSが普及し、AISAS(アイサス)をはじめとする新しいモデルが次々と登場する中で、「AIDMAはもう古いのでは?」という声も聞かれます。しかし、消費者の心理的な変化という普遍的なプロセスを捉えたAIDMAは、現代のマーケティングにおいてもその重要性を失っていません。むしろ、数ある購買行動モデルの原点であるAIDMAを深く理解することこそ、複雑化する現代の消費者行動を読み解くための揺るぎない土台となります。

この記事では、マーケティングの基礎でありながら奥深い「AIDMA」について、その定義から各プロセスの詳細、AISASとの明確な違い、そして現代のマーケティングでいかに活用すべきかまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。これからマーケティングを学ぶ方はもちろん、自身の知識を再整理したい経験者の方にとっても、新たな発見があるはずです。

目次

AIDMA(アイドマ)とは

AIDMA(アイドマ)とは、消費者が特定の商品やサービスを認知してから、最終的に購買という行動に至るまでの心理的なプロセスを、5つの段階に分けてモデル化したフレームワークです。Attention(注意)、Interest(興味・関心)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)という5つの英単語の頭文字を取って「AIDMA」と名付けられました。

このモデルは、1920年代にアメリカの広告実務家であったサミュエル・ローランド・ホールが、自身の著書『The Advertising Handbook』の中で提唱した概念が元になっていると言われています。当時、ラジオや新聞、雑誌といったマスメディアが広告の主役だった時代に、広告に触れた消費者の心の中でどのような変化が起こるのかを体系的に示した画期的なモデルでした。

AIDMAの最大の価値は、マーケティング活動を「点」ではなく「線」で捉える視点を提供してくれる点にあります。例えば、「広告を出したのに売れない」という問題があった場合、AIDMAのフレームワークを使えば、どの段階に課題があるのかを分解して考えることができます。

- そもそも広告が消費者の目に留まっていないのか?(Attentionの問題)

- 広告は見られているが、興味を引けていないのか?(Interestの問題)

- 興味は持たれたが、「欲しい」と強く思わせるまでには至っていないのか?(Desireの問題)

- 「欲しい」と思ったが、いざ買う段になって忘れられてしまっているのか?(Memoryの問題)

- 全て順調だったのに、購入手続きが面倒で離脱されているのか?(Actionの問題)

このように、消費者の心理プロセスを段階ごとに分解することで、マーケティング施策のどこにボトルネックが存在するのかを特定し、的確な改善策を講じることが可能になります。

例えば、ある飲料メーカーが新商品のジュースを発売したとします。このジュースが消費者に購入されるまでの流れをAIDMAに当てはめてみましょう。

- Attention(注意): 通勤中の電車内で、中吊り広告に掲載されている鮮やかなパッケージのジュースが目に留まる。「こんな新商品が出たんだ」と、その存在を初めて認知します。

- Interest(興味・関心): 広告に書かれた「国産果汁100%使用。贅沢な大人の味わい」というキャッチコピーを読み、「美味しそうだな」「普段飲んでいるジュースとどう違うのだろう?」と興味を持ちます。

- Desire(欲求): 「頑張った自分へのご褒美に良さそうだ」「次の週末にでも飲んでみたい」と、その商品を手に入れたいという欲求が高まります。

- Memory(記憶): すぐに購入するわけではないため、「〇〇ジュース」という商品名を記憶に留めておきます。テレビCMで同じ商品が流れているのを見て、記憶が強化されることもあります。

- Action(行動): 週末にスーパーマーケットを訪れた際、陳列棚に並んでいるそのジュースを発見し、「あ、これだ」と思い出して買い物かごに入れ、購入します。

この一連の流れは、特にインターネットが普及する前の、マスメディアを中心としたマーケティング環境における典型的な消費行動と言えます。企業から発信される情報を受け取り、それを記憶し、店舗で購買するという、比較的シンプルな線形のプロセスです。

現代では後述するAISASのように、消費者が自ら情報を検索したり、SNSで共有したりといった複雑な行動が加わりました。しかし、「注意を惹き、興味を持たせ、欲しいと思わせ、行動を促す」という消費者心理の根幹は、時代が変わっても普遍的です。だからこそ、AIDMAは全てのマーケティングモデルの基礎として、今なお学ぶ価値のある重要なフレームワークであり続けているのです。

AIDMAが示す消費行動の5つのプロセス

AIDMAモデルの核心は、5つの心理的プロセスにあります。ここでは、それぞれの段階で消費者にどのような心理変化が起こり、マーケターはどのような目標を持ってアプローチすべきなのかを、より深く掘り下げて解説します。

① Attention(注意・認知)

Attention(アテンション)は、消費者が商品やサービスの存在を初めて「知る」段階です。マーケティング活動の出発点であり、この段階をクリアしなければ、次のプロセスに進むことはありません。情報が溢れる現代社会において、無数の選択肢の中から自社の存在に気づいてもらうことは、最初の、そして最も重要なハードルです。

- 消費者の心理状態: この段階の消費者は、まだその商品やサービスに対して何の感情も持っていません。単に「視界に入った」「耳にした」というレベルで、自分に関係のある情報だとは認識していない状態です。いわば、街の雑踏の中から一人の人間に気づくようなものです。

- 企業の目標: ターゲットとする潜在顧客層に対して、可能な限り広く、そして深く、自社の存在を知らせること(認知度の最大化)が目標となります。単に知られるだけでなく、少しでも印象に残るような形で認知してもらうことが理想です。

- 具体的なアプローチ: この段階では、プッシュ型の広告戦略が中心となります。

- オフライン: テレビCM、ラジオCM、新聞・雑誌広告、交通広告、屋外看板(OOH)など、不特定多数の人の目に触れる機会が多いマスメディアや広告媒体が有効です。

- オンライン: Webサイト上のディスプレイ広告、YouTubeなどの動画広告、認知度向上を目的としたSNS広告などが挙げられます。また、テレビ番組や雑誌、Webメディアで取り上げてもらうパブリシティ活動(プレスリリース配信など)も、信頼性の高い認知獲得手段として重要です。

このAttentionの段階で重要なのは、「誰に」気づいてほしいのかを明確にすることです。ターゲットを定めずに闇雲に広告を打っても、費用対効果は上がりません。自社の商品やサービスを最も必要としているであろう顧客層が、日常的にどのようなメディアに接触しているのかを分析し、最適なチャネルを選択することが成功の鍵となります。

② Interest(興味・関心)

Interest(インタレスト)は、認知した商品やサービスに対して、消費者が「これは自分に関係があるかもしれない」「もう少し詳しく知りたい」と興味を抱く段階です。Attentionが「認知の広さ」を求めるのに対し、Interestは「認知の深さ」を追求するプロセスと言えます。

- 消費者の心理状態: 「Attention」で単なる情報として捉えていたものが、「自分ごと」として認識され始めます。自身の悩みや課題、願望と商品を結びつけ、「これは私のためのものかもしれない」という感情が芽生える瞬間です。ここから、消費者は受け身の状態から、少し能動的な情報収集へと移行し始めます。

- 企業の目標: 消費者の潜在的なニーズを掘り起こし、商品やサービスが提供する価値(ベネフィット)を伝えることで、具体的な興味・関心を引き出すことが目標です。

- 具体的なアプローチ: Attentionで獲得した注目を、具体的な関心へと転換させるための工夫が必要です。

- 広告クリエイティブ: 広告のキャッチコピーやビジュアルで、単に商品の特徴を羅列するのではなく、「この商品を使うと、あなたの生活がこう変わる」というベネフィットを具体的に提示します。

- Webサイト/ランディングページ: 広告をクリックした先の受け皿となるWebサイトやランディングページ(LP)で、より詳細な情報を提供します。商品のスペック、開発背景、利用シーンの提案などを通じて、興味をさらに深めます。

- コンテンツマーケティング: ターゲットの悩みや疑問に答えるようなブログ記事やコラム、動画コンテンツを作成し、自然な形で自社商品への関心を高めます。

例えば、高性能な掃除機の広告であれば、「強力な吸引力」という特徴(Attention)だけでなく、「ハウスダストに悩むあなたへ。見えないゴミまで逃さない」(Interest)といったメッセージで、ターゲットの課題に直接訴えかけることが有効です。

③ Desire(欲求)

Desire(デザイア)は、興味・関心が高まり、その商品やサービスを「欲しい」「利用したい」と強く思う段階です。Interestが「良さそうだ」という理性的な評価であるのに対し、Desireは「手に入れたい」という感情的な欲求が中心となります。

- 消費者の心理状態: この段階の消費者は、購入後の自分を具体的に想像しています。「これを買えば、日々の掃除が楽になるだろう」「この服を着れば、もっとお洒落に見えるはずだ」といったように、商品を手に入れることで得られるポジティブな未来を思い描いています。同時に、他の類似商品との比較検討を行い、本当にこれが最善の選択なのかを吟味しています。

- 企業の目標: 競合製品ではなく、自社製品を選んでもらうための決定的な後押しをすること。消費者の「欲しい」という気持ちを最大化し、購入への確信を抱かせることが目標です。

- 具体的なアプローチ: 購入を迷っている消費者の背中を押す、強力な施策が求められます。

- 限定性の演出: 「期間限定キャンペーン」「数量限定」「初回限定割引」など、今すぐ手に入れるべき理由を提示し、希少性をアピールします。

- リスクの低減: 「無料お試し期間」「サンプル配布」「返金保証制度」などを提供し、購入に対する不安やハードルを取り除きます。

- 社会的証明の活用: 「お客様満足度95%」といった客観的なデータや、専門家による推薦(権威性)、第三者機関による認証マークなどを提示し、製品への信頼性を高めます。

- 感情への訴求: 機能的な価値だけでなく、その商品を持つことで得られるステータスや、実現できるライフスタイルといった感情的な価値を訴えかけます。

このDesireの段階は、購買決定に直結する非常に重要なプロセスです。いかにして消費者の感情を揺さぶり、「あなたにとって最高の選択肢はこれです」と確信させられるかが、マーケターの腕の見せ所と言えるでしょう。

④ Memory(記憶)

Memory(メモリー)は、Desire(欲求)が高まったものの、何らかの理由で即座の購入には至らない場合に、その商品やブランドを「記憶」に留めておく段階です。これはAIDMAモデルの非常に特徴的な要素であり、衝動買いだけでなく、計画的な購買行動をも捉えている点を示しています。

- 消費者の心理状態: 「欲しいけど、今は給料日前だから買えない」「他の商品も見てから決めたい」「いつか必要になった時のために覚えておこう」といった状態です。購入意欲はありますが、タイミングや条件が合わないため、購買行動が一時的に保留されています。

- 企業の目標: 消費者の記憶に残り続け、いざ購入するというタイミングで、競合ではなく自社製品を第一に思い出してもらうこと(第一想起の獲得)が目標です。時間が経つと人の記憶は薄れてしまうため、忘れられないための工夫が不可欠です。

- 具体的なアプローチ: 消費者との接点を維持し、ブランドや商品を記憶に刻み込むための施策が中心となります。

- ブランディング: 覚えやすい商品名やキャッチフレーズ、耳に残るCMソング、印象的なロゴマークなどを活用し、強力なブランドイメージを構築します。

- リマインド施策: 一度Webサイトを訪れたユーザーに対して広告を再表示する「リターゲティング広告」や、メールマガジン、LINE公式アカウントなどを通じて定期的に情報を発信し、接触を維持します(リードナーチャリング)。

- 継続的な情報発信: SNSやオウンドメディアで継続的に有益な情報を発信し、消費者の意識の中に存在し続ける努力をします。

特に、住宅や自動車、保険といった高関与商材では、検討期間が長くなるため、このMemoryの段階が極めて重要になります。いかにして顧客の記憶に残り、購入の選択肢として常に存在し続けられるかが、長期的な成功を左右します。

⑤ Action(行動)

Action(アクション)は、消費者が最終的に商品を購入したり、サービスに申し込んだりする、購買行動の実行段階です。AIDMAプロセスの集大成であり、これまでの全ての努力がここで結実します。

- 消費者の心理状態: 購入する意思は固まっています。あとは、それを実行に移すだけです。しかし、この最終段階でストレスを感じたり、面倒な手続きがあったりすると、購入を断念してしまう(離脱する)可能性も十分にあります。

- 企業の目標: 消費者がストレスなく、スムーズに購買を完了できるようにすること。購入直前の離脱を最小限に抑えることが目標です。

- 具体的なアプローチ: 購入までの最後の障壁を取り除くための、細やかな配慮が求められます。

- 店舗での施策: 商品を手に取りやすい陳列、レジまでのスムーズな動線設計、分かりやすいPOP広告、丁寧な接客による最後の後押しなどが挙げられます。

- Webサイト(ECサイト)での施策:

- CTA(Call to Action)の最適化: 「購入する」「カートに入れる」といったボタンを、分かりやすく目立つ色やデザイン、配置にします。

- EFO(Entry Form Optimization): 住所や氏名などを入力するフォームの項目を最小限にしたり、入力例を示したりして、ユーザーの手間を減らします。

- 決済手段の多様化: クレジットカードだけでなく、コンビニ決済、銀行振込、各種スマートフォン決済など、幅広い支払い方法を用意します。

せっかくDesireが高まり、Memoryにも残っていたとしても、最後のActionの段階で顧客を逃してしまっては元も子もありません。「買いやすい」環境を整えることは、売上を最大化するための最後の、しかし極めて重要な一手なのです。

AIDMAとAISASの違い

AIDMAを理解する上で、避けては通れないのが「AISAS(アイサス)」との比較です。AISASは、インターネットが普及した現代の消費行動を捉える代表的なモデルであり、この二つの違いを明確にすることで、それぞれのモデルの特性と現代マーケティングにおける位置付けがより深く理解できます。

AISASとは

AISAS(アイサス)とは、Attention(注意)、Interest(興味・関心)、Search(検索)、Action(行動)、Share(共有)の5つのプロセスの頭文字を取ったマーケティングフレームワークです。2005年に日本の広告代理店である株式会社電通によって提唱されました。

AIDMAがマスメディア主体の時代を背景にしているのに対し、AISASはインターネットとSNSが人々の生活に浸透した後の消費行動を色濃く反映しています。最大の特徴は、消費者が自ら情報を「Search(検索)」し、購入後にはその体験を「Share(共有)」するという、能動的なプロセスが含まれている点です。この2つのプロセスが、企業から消費者への一方通行だった情報伝達を、消費者も参加する双方向のコミュニケーションへと変化させました。

プロセスの違い

AIDMAとAISASの最も分かりやすい違いは、そのプロセス構成にあります。両者を並べて比較してみましょう。

| モデル | プロセス1 | プロセス2 | プロセス3 | プロセス4 | プロセス5 |

|---|---|---|---|---|---|

| AIDMA | Attention(注意) | Interest(興味) | Desire(欲求) | Memory(記憶) | Action(行動) |

| AISAS | Attention(注意) | Interest(興味) | Search(検索) | Action(行動) | Share(共有) |

この表から分かるように、Attention(注意)とInterest(興味・関心)の最初の2段階は共通しています。どのような時代であっても、まず商品を知り、興味を持つというステップは変わらない普遍的なプロセスだからです。

違いが顕著になるのは第3段階以降です。

- AIDMAでは、興味を持った後に「欲しい」というDesire(欲求)が高まり、それをMemory(記憶)して購買に至ります。ここでの情報の主導権は、依然として企業側にあります。CMや広告で繰り返し訴求することで、欲求を喚起し、記憶に刷り込んでいきます。

- AISASでは、興味を持った消費者は、企業からの情報を鵜呑みにするのではなく、まず自らSearch(検索)します。検索エンジンやSNSで商品名や関連キーワードを調べ、公式サイトの情報だけでなく、口コミ、レビュー、比較サイトなど、第三者による客観的な情報を収集します。

- そして、Action(行動)の後、AIDMAではプロセスが完了しますが、AISASにはShare(共有)という重要な段階が続きます。購入した商品の感想や体験を、SNSやブログ、レビューサイトに投稿することで、他の消費者に情報を共有・拡散します。この「Share」された情報が、次の誰かの「Attention」や「Interest」のきっかけとなり、新たなAISASのサイクルを生み出すという、循環型の構造を持っています。

購買決定プロセスの違い

プロセスの違いは、消費者が最終的に何をもって購買を決定するのか、という「購買決定プロセス」の違いにも繋がります。

AIDMAにおける購買決定は、企業からの情報発信によって醸成される「Desire(欲求)」と「Memory(記憶)」が大きな影響力を持ちます。消費者はテレビCMや雑誌広告で見た好意的なイメージを記憶し、店頭で商品を再認した際に「あのCMでやっていた商品だ」と購買に至るケースが多く見られます。意思決定の拠り所が、比較的企業側のコントロール下にあると言えます。

一方、AISASにおける購買決定の鍵を握るのは、圧倒的に「Search(検索)」の段階です。消費者は、企業が発信する「良いこと」ばかりの情報だけでなく、実際に商品を使った他のユーザーのリアルな声(良い点も悪い点も含めて)を重視します。こうした消費者によって生み出されるコンテンツはCGM(Consumer Generated Media)と呼ばれ、現代のマーケティングにおいてその影響力は計り知れません。

具体的なシナリオで比較してみましょう。

- AIDMA的な購買シナリオ(例:缶コーヒー)

- Attention: 人気俳優が出演するテレビCMを見て、新発売の缶コーヒーを知る。

- Interest: 「コクとキレのバランスが絶妙」というキャッチコピーに興味を持つ。

- Desire: 仕事の合間に飲んだらリフレッシュできそうだと「飲みたい」欲求が湧く。

- Memory: CMで見たパッケージデザインと商品名を記憶する。

- Action: コンビニの飲料コーナーでその商品を見つけ、「これだ」と思い出して購入する。

- AISAS的な購買シナリオ(例:ワイヤレスイヤホン)

- Attention: YouTubeのお気に入りチャンネルで、ガジェット紹介動画を見て新しいワイヤレスイヤホンを知る。

- Interest: ノイズキャンセリング性能の高さに興味を持つ。

- Search: 商品名をGoogleで検索。公式サイトでスペックを確認するだけでなく、家電レビューサイトの比較記事を読んだり、Twitterで「#(商品名)」と検索して一般ユーザーの口コミをチェックしたりする。

- Action: 複数の情報源から総合的に判断し、最も評価が高かったECサイトで購入する。

- Share: 実際に使ってみて音質の良さに感動し、「このイヤホン、最高!」というコメントと共に写真をInstagramに投稿する。

このように、AISASモデルでは、消費者が自ら情報を取捨選択し、他者の評価を参考にしながら意思決定を行う、より能動的で賢い消費者像が浮かび上がります。

AIDMAとAISASの使い分け方

「では、現代ではAISASだけを考えれば良いのか?」というと、そうではありません。AIDMAとAISASは対立するものではなく、ターゲットや商材の特性によって使い分ける、あるいは組み合わせて考えるべきものです。

AIDMAが有効なケース:

- ターゲット層: インターネットやSNSの利用頻度が比較的低い高齢者層がメインターゲットの商材(例:シニア向けの健康食品、終活関連サービス)。この層にとっては、今でもテレビ、新聞、ラジオといったマスメディアが主要な情報源です。

- 商材の特性: 日用品(ティッシュ、洗剤など)や食品といった、深く検索・比較せずに習慣や記憶、店頭での印象で購入が決まりやすい「低関与商材」。

- マーケティングチャネル: オフラインの施策(店舗販売、訪問販売、マス広告など)が中心となるビジネスモデル。

- ブランディング重視: 検討期間が長い高額商材(住宅、自動車など)において、消費者の心の中にブランドを記憶させ続ける(Memory)という視点は、AISAS時代においても極めて重要です。

AISASが有効なケース:

- ターゲット層: インターネットを日常的に使いこなす若年層〜中年層がメインターゲットの商材。

- 商材の特性: 家電、PC、スマートフォン、化粧品、旅行、金融商品など、購入前に比較・検討が行われやすい「高関与商材」。

- マーケティングチャネル: Webマーケティング(SEO、Web広告、SNSマーケティング、コンテンツマーケティング)を主軸に戦略を組み立てる場合。

結論として、自社の顧客がどのような人で、普段どのように情報を集め、何がきっかけで購買を決めるのかを深く洞察し、最適なモデルを選択することが重要です。多くの場合、オフラインの広告で認知(Attention)を取り、Webサイトで興味(Interest)を深め、SNSで検索・共有(Search/Share)されるといったように、AIDMAとAISASの要素が複雑に絡み合ったハイブリッドなアプローチが求められるでしょう。

AIDMAは古い?現代マーケティングにおける位置付け

「AIDMAは100年近く前の理論。もはや時代遅れだ」という意見は、マーケティングの現場でしばしば耳にします。確かに、インターネットやスマートフォンの登場によって、AIDMAが提唱された時代とは比較にならないほど、メディア環境と消費者行動は激変しました。しかし、AIDMAを単に「古い」と切り捨てるのは早計です。ここでは、AIDMAが古いと言われる理由を正しく理解した上で、現代においてもなお有効なケースと、その普遍的な価値について考察します。

AIDMAが古いと言われる理由

AIDMAが現代の消費者行動の全てを説明するには不十分であるとされる主な理由は、大きく分けて「メディア環境の変化」と「消費者行動の多様化」の2点に集約されます。

インターネットやSNSの普及

AIDMAが生まれた1920年代は、企業がマスメディアを通じて情報を一方的に発信し、消費者はそれを受け取るという、非常にシンプルなコミュニケーション構造でした。消費者が情報を得る手段は、企業がコントロールする広告や記事に大きく依存していました。

しかし、インターネット、特に検索エンジンとSNSの登場は、このパワーバランスを劇的に変化させました。

- 情報収集の主導権が消費者へ: 消費者は、企業が発信する情報だけでなく、知りたい情報をいつでも能動的に「検索」できるようになりました。公式サイトの美辞麗句だけでなく、第三者のレビューサイト、個人のブログ、SNS上のリアルな口コミなど、多角的な情報にアクセスし、比較検討することが当たり前になりました。

- 消費者が発信者へ: SNSの普及により、誰もが簡単に情報発信者になれる時代が到来しました。購入した商品のレビューを投稿したり、友人に勧めたりといった「共有(Share)」行動が、他の消費者の購買意思決定に絶大な影響力を持つようになりました。

AIDMAのモデルには、この「Search(検索)」と「Share(共有)」という、現代の消費者行動の核となる2つのプロセスが含まれていません。これが、AIDMAが現代のWebを中心としたマーケティングを語る上で「古い」「不十分だ」と言われる最大の理由です。

消費者行動の多様化

スマートフォンの普及は、消費者行動をさらに多様で複雑なものにしました。

- 購買プロセスの非線形化(マルチチャネル化): 消費者は、一つの決まったルートを辿るわけではありません。例えば、「実店舗で商品を見て(Attention/Interest)、スマートフォンのその場で価格比較サイトを検索(Search)し、最も安いECサイトで購入(Action)する(ショールーミング)」といった行動や、その逆の「Webサイトで調べて(Search)、実店舗で購入する(ウェブルーミング)」など、オンラインとオフラインを自由に行き来するようになりました。AIDMAが示すような「認知→興味→…→行動」という一直線のプロセスでは、こうした複雑な動きを捉えきれなくなっています。

- 購買のゴール地点の変化: サブスクリプションモデルやD2C(Direct to Consumer)モデルの台頭により、マーケティングのゴールは「購入(Action)」で終わりではなくなりました。いかにして顧客に満足してもらい、継続的に利用してもらうか(LTV: Life Time Valueの最大化)、さらには自社のファンとして他の人に推奨してもらうか、といった購入後の関係構築の重要性が増しています。AIDMAは基本的に「一回きりの購買」をゴールとしているため、こうした現代的なビジネスモデルとの親和性が低い側面があります。

これらの理由から、特にデジタルマーケティングの文脈においては、AIDMAだけでは戦略立案のフレームワークとして力不足であると見なされることが多くなっています。

現代でもAIDMAが有効なケース

では、AIDMAは本当に「過去の遺物」なのでしょうか。答えは明確に「No」です。特定の条件下では、AIDMAは依然として非常に有効な思考の枠組みであり、その根底に流れる思想は全てのマーケティング活動に応用できます。

高齢層がターゲットの商材

総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、60代のインターネット利用率が90.3%に達する一方、70代では76.5%、80歳以上では52.6%と、年代が上がるにつれて利用率は低下する傾向にあります。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

特に、情報収集の方法としてインターネット検索やSNSを日常的に活用する層はさらに限定されます。

このような高齢者層をメインターゲットとする商材(例:補聴器、シニア向け健康食品や旅行ツアー、相続関連サービスなど)においては、今なおテレビ、新聞、ラジオ、雑誌といった伝統的なマスメディアが絶大な影響力を持っています。彼らの購買行動は、インターネットで能動的に検索するよりも、繰り返し接触する広告によって商品名を「記憶(Memory)」し、かかりつけの店や馴染みの営業担当者から「購入(Action)」するという、AIDMA的なプロセスに近い場合が少なくありません。したがって、こうした市場ではAIDMAをベースにマーケティング戦略を組み立てることが非常に効果的です。

オンラインでの情報収集が少ない商材

もう一つは、商材の特性によるものです。トイレットペーパーや洗剤、調味料といった、いわゆる「最寄り品」と呼ばれる低価格・高頻度で購入される商品群です。

これらの商品は、一つひとつ購入するたびにインターネットで詳細なスペックを比較したり、口コミを丹念に調べたりする消費者は少数派です。多くの人は、スーパーやドラッグストアの店頭で、「いつも使っているから」「CMで見たことがあるから」「パッケージが目立っていたから」といった理由で、比較的短時間で購買を決定します。

ここでの意思決定に大きく影響しているのが、まさにAIDMAの「Memory(記憶)」です。日々の広告活動を通じて、いかにして自社ブランドを消費者の記憶の中にポジティブなイメージと共に植え付け、店頭で無意識に手に取ってもらえる状況を作り出せるか。これはブランディングそのものであり、AIDMAの「Memory」の概念は、このブランディングの重要性を端的に示していると言えます。

結論として、AIDMAが「古い」というのは、それが全ての状況に当てはまらなくなった、という意味に過ぎません。消費者心理の普遍的な流れである「認知→興味→欲求→行動」という大枠は、決して色褪せることはありません。AIDMAを絶対的な法則としてではなく、数ある思考ツールの一つとして、その強みが活きる場面を見極めて活用すること。そして、AISASなど他のモデルと組み合わせることで、自社のマーケティング戦略をより立体的で強固なものにしていく。それが、現代におけるAIDMAの賢い位置付けと言えるでしょう。

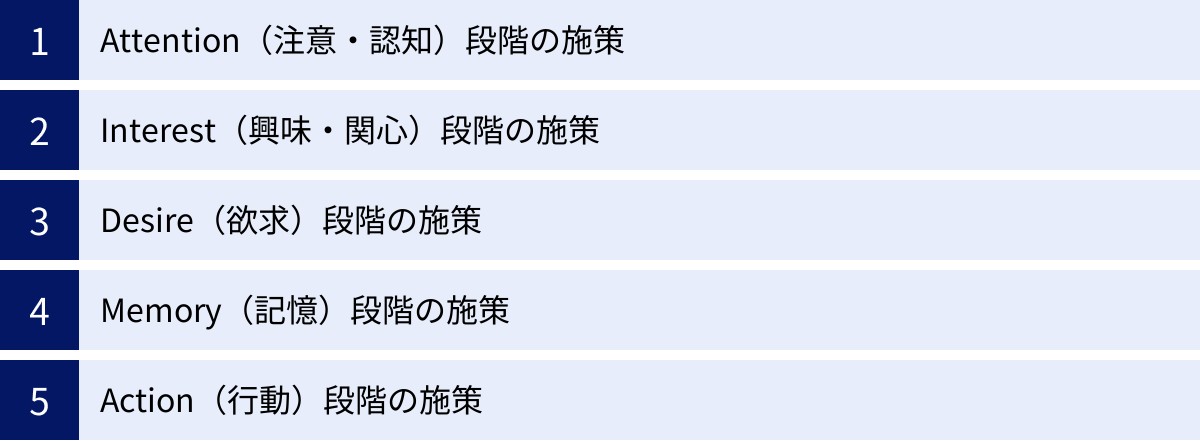

AIDMAをマーケティングに活用する方法【プロセス別】

AIDMAは単なる理論ではなく、日々のマーケティング活動を体系的に整理し、改善するための実践的なツールです。ここでは、AIDMAの5つのプロセスそれぞれに対応した具体的なマーケティング施策を解説します。自社の活動がどの段階に貢献しているのかを意識することで、より戦略的な施策の立案・実行が可能になります。

Attention(注意・認知)段階の施策

この段階の目的は、「まだ自社を知らない潜在顧客に、その存在を広く知らせること」です。施策の成否は、どれだけ多くのターゲット顧客に情報を届けられたか(リーチ)で測られます。

- マス広告: テレビCM、新聞広告、雑誌広告、ラジオCMは、広範な層に一斉にアプローチできる伝統的かつ強力な手法です。特に、ブランドの信頼性や権威性を高めたい場合に有効です。

- 屋外広告(OOH: Out of Home): 交通広告(電車内、駅構内)、看板、デジタルサイネージなど、特定のエリアや生活動線上の人々に繰り返し接触することで認知を高めます。

- Web広告(認知目的): YouTubeのインストリーム広告や、ニュースサイト・アプリなどに表示されるディスプレイ広告は、ターゲットの属性(年齢、性別、興味関心など)を絞って効率的にリーチを広げるのに適しています。

- パブリシティ(広報・PR活動): プレスリリースを配信し、テレビ、新聞、Webメディアなどにニュースとして取り上げてもらう手法です。広告と異なり、第三者の視点で紹介されるため、信頼性の高い認知獲得に繋がります。

- イベント・展示会への出展: 業界関連のイベントや展示会に出展し、来場者に直接製品やサービスをアピールします。特定の関心を持つ人々が集まるため、質の高い認知が期待できます。

【ポイント】 この段階では、メッセージをシンプルに、そしてインパクトのあるものにすることが重要です。多くの情報を詰め込むのではなく、「誰のための」「どんな商品か」が一目でわかるような、記憶に残りやすいクリエイティブを心がけましょう。

Interest(興味・関心)段階の施策

Attentionで振り向いてもらった顧客に、「これは自分に関係があるかもしれない」と、より深い興味を持ってもらうのがこの段階の目的です。

- オウンドメディア/コンテンツマーケティング: ターゲットが抱える悩みや課題を解決するような質の高いブログ記事、導入ガイド、お役立ちコラムなどを自社サイト(オウンドメディア)で発信します。潜在顧客に有益な情報を提供することで、専門家としての信頼を獲得し、自然な形で自社製品への関心を喚起します。

- Webサイト/ランディングページ(LP)の最適化: 広告などから訪れたユーザーに対し、商品の魅力や利用することで得られる未来(ベネフィット)を分かりやすく伝えます。製品の特長、開発ストーリー、利用シーンの提案などを通じて、「もっと知りたい」と思わせるコンテンツを用意します。

- SNSアカウント運用: InstagramやTwitter、Facebookなどで、商品の魅力や使い方をビジュアル豊かに発信したり、ユーザーからの質問に答えたりして、双方向のコミュニケーションを図ります。ユーザー参加型のキャンペーンなども興味を引くのに効果的です。

- パンフレット/カタログ: オフラインでは、より詳細な情報を盛り込んだパンフレットやカタログを用意し、興味を持ってくれた顧客に渡すことで、検討を深めてもらいます。

【ポイント】 AttentionからInterestへのスムーズな動線設計が鍵となります。広告で提示したメッセージと、遷移先のWebサイトの内容に一貫性を持たせ、ユーザーが期待した情報をストレスなく得られるように配慮することが不可欠です。

Desire(欲求)段階の施策

興味を持った顧客に対し、「欲しい」「利用したい」という気持ちを決定的なものにするのがこの段階です。購入を迷っている人の背中を押す、強力なアプローチが求められます。

- 限定オファーの提示: 「今だけ20%OFF」「先着100名様限定特典」「本日限定の特別価格」など、”今買う理由”を明確に提示することで、先延ばしを防ぎ、購入意欲を刺激します。

- 導入事例/お客様の声の紹介: 実際に製品を利用した顧客がどのような課題を解決し、どんな満足を得られたかを示すことで、未来の顧客は自分自身の成功体験を具体的にイメージできます。(※この記事では一般的なシナリオを想定)例えば、「使い始めてから、毎日の家事時間が30分短縮されました」といった具体的なベネフィットを提示します。

- 無料トライアル/サンプル配布/デモンストレーション: 製品やサービスを実際に試してもらうことで、品質への自信を示すと共に、購入に対する不安を取り除きます。「百聞は一見に如かず」を実践し、価値を直接体験してもらう強力な手法です。

- 権威性・信頼性の担保: 「〇〇賞受賞」「専門家〇〇氏も推薦」「ISO認証取得」といった、第三者からの客観的な評価や権威付けを提示することで、製品への信頼度を高め、選択を後押しします。

- 比較コンテンツ: 競合製品との比較表などを用意し、自社製品の優位性を客観的なデータで示すことで、顧客の合理的な判断をサポートします。

【ポイント】 この段階では、機能的なメリット(スペックの高さなど)だけでなく、感情的なメリット(手に入れることで得られる満足感や優越感など)にも訴えかけることが重要です。

Memory(記憶)段階の施策

「欲しい」と思っても、すぐに購入できない顧客に、「忘れられないようにする」のがこの段階の目的です。いざという時に、競合ではなく自社を思い出してもらうための地道な活動が中心となります。

- リターゲティング/リマーケティング広告: 一度自社のWebサイトを訪れたり、特定の商品ページを見たりしたユーザーを追跡し、別のサイトやSNS上で自社の広告を再度表示する手法です。繰り返し接触することで、記憶の風化を防ぎます。

- メールマガジン/LINE公式アカウント: 顧客の同意を得て連絡先を取得し、定期的に有益な情報やキャンペーンの案内を送ることで、継続的な関係を築きます(リードナーチャリング)。単なる宣伝だけでなく、顧客にとって価値のある情報を提供し続けることが、良好な関係維持の鍵です。

- 印象的なブランディング: CMソング、キャッチーなフレーズ、ユニークなブランドキャラクターなど、五感に訴えかける要素を活用して、ブランドを強く記憶に刻みつけます。

- SNSでの継続的なコミュニケーション: 定期的な投稿で常にフォロワーのタイムラインに表示されることで、ブランドの存在を忘れさせないようにします。

【ポイント】 一度接点を持った見込み顧客は貴重な資産です。その関係を途切れさせず、適切なタイミングで再アプローチするための仕組みを構築することが、この段階の成功に繋がります。

Action(行動)段階の施策

いよいよ購入を決意した顧客が、「ストレスなく、簡単に購入・申込できる」ように環境を整えるのが最終段階です。カゴ落ちなどの機会損失を最小限に抑えます。

- CTA(Call to Action)の最適化: 「ご購入はこちら」「無料で試す」「資料請求」といった行動を促すボタンを、目立つ色や分かりやすい言葉で、ページの最適な位置に設置します。

- EFO(Entry Form Optimization/入力フォーム最適化): 申込フォームの項目数を極力減らす、必須項目を分かりやすくする、住所の自動入力をサポートするなど、ユーザーの入力の手間を徹底的に削減します。

- 決済手段の拡充: クレジットカード決済はもちろん、コンビニ決済、銀行振込、代金引換、各種スマホ決済(PayPay, LINE Payなど)といった多様な支払い方法を用意し、顧客が最も利用しやすい手段を選べるようにします。

- 購入プロセスの簡略化: 購入完了までのステップ数をできるだけ少なくし、途中で迷ったり、不安になったりする要素を排除します。Amazon Payのようなアカウント連携決済の導入も有効です。

- 店舗での接客/クロージング: 実店舗では、スタッフによる丁寧な商品説明や、購入を迷っている顧客への適切な声かけが、最後の後押しとなります。

【ポイント】 顧客が「買おう」と決めた熱量を下げさせないことが何よりも重要です。購入完了までの道のりを、可能な限り短く、滑らかにすることを追求しましょう。

比較で理解する!AIDMA以外の購買行動モデル8選

AIDMAは消費者行動を理解するための基礎ですが、マーケティングの世界には、時代の変化やメディアの多様化に合わせて、様々なモデルが提唱されてきました。ここでは、代表的な8つの購買行動モデルをAIDMAと比較しながら紹介します。それぞれのモデルの特性を理解することで、自社の状況に最も適したフレームワークを選択・活用する視野が広がります。

| モデル名 | 提唱者/背景 | プロセス | 特徴 |

|---|---|---|---|

| AIDA(アイダ) | E.S.ルイス | Attention → Interest → Desire → Action | AIDMAからMemoryを除いた最も基本的なモデル。衝動買いなどに近い。 |

| AIDCA(アイドカ) | S.R.ホール | Attention → Interest → Desire → Conviction → Action | DesireとActionの間に「確信(Conviction)」を追加。高額商品向け。 |

| AISAS(アイサス) | 株式会社電通 | Attention → Interest → Search → Action → Share | インターネット時代の基本モデル。検索と共有が特徴。 |

| AISCEAS(アイセアス) | アンヴィコミュニケーションズ | Attention → Interest → Search → Comparison → Examination → Action → Share | AISASの検索段階を、比較(Comparison)・検討(Examination)に細分化。高関与商材向け。 |

| SIPS(シップス) | 株式会社電通 | Sympathize → Identify → Participate → Share & Spread | SNS時代の「共感(Sympathize)」から始まるモデル。UGC(ユーザー生成コンテンツ)が起点。 |

| DECAX(デキャックス) | 電通デジタル | Discovery → Engage → Check → Action → eXperience | コンテンツマーケティング視点のモデル。顧客との関係構築(Engage)を重視。 |

| Dual AISAS(デュアルアイサス) | 株式会社電通 | ①広めたいAISA(Attention→Interest→Search→Action)と②広げたいS(Share) | 購買プロセスと情報拡散プロセスを分けて捉え、戦略的なクチコミ創出を目指す。 |

| 5A理論 | フィリップ・コトラー | Aware → Appeal → Ask → Act → Advocate | 最終ゴールを熱心な推奨者(Advocate)と設定し、顧客ロイヤルティを重視する。 |

① AIDA(アイダ)

Attention → Interest → Desire → Action

AIDAは、AIDMAから「Memory(記憶)」を除いた、最もシンプルで古典的な購買行動モデルです。1898年頃にアメリカの広告専門家E.S.ルイスによって提唱されたと言われ、全てのモデルの原型とも言えます。消費者が広告を見てから購買に至るまでのプロセスを直線的に捉えており、特に衝動買いや、検討期間が非常に短い商品の購買行動を説明するのに適しています。

② AIDCA(アイドカ)/AIDCAS(アイドカス)

Attention → Interest → Desire → Conviction → Action (→ Satisfaction)

AIDCAは、AIDMAの提唱者でもあるS.R.ホールが発展させたモデルで、Desire(欲求)とAction(行動)の間に「Conviction(確信)」という段階を加えています。消費者が「欲しい」と思った後、「この選択は本当に正しいのか?」と論理的に納得し、確信するプロセスを重視しています。自動車や住宅、BtoB商材といった高価格帯で、購入の失敗が許されないような商品の購買行動を分析するのに有効です。さらに購入後の「Satisfaction(満足)」を加えたAIDCASというモデルも存在します。

③ AISAS(アイサス)

Attention → Interest → Search → Action → Share

本記事で詳しく解説した通り、インターネット普及後の現代におけるスタンダードなモデルです。「Search(検索)」と「Share(共有)」が特徴で、消費者の能動的な情報収集・発信行動を組み込んでいる点が画期的です。Webマーケティング戦略を立案する際の基本フレームワークとなります。

④ AISCEAS(アイセアス/アイシーズ)

Attention → Interest → Search → Comparison → Examination → Action → Share

AISASをさらに詳細にしたモデルで、株式会社アンヴィコミュニケーションズによって提唱されました。Searchの段階を、「Comparison(比較)」と「Examination(検討)」に細分化しています。これは、特に高関与商材において、消費者が単に情報を検索するだけでなく、複数の商品をリストアップしてスペックや価格を比較し、口コミやレビューを読み込んで深く検討するという、より慎重なプロセスを反映したものです。

⑤ SIPS(シップス)

Sympathize → Identify → Participate → Share & Spread

2011年に株式会社電通が提唱した、SNS時代の消費者行動に特化したモデルです。Attentionではなく「Sympathize(共感)」から始まるのが最大の特徴。企業からの広告ではなく、友人やインフルエンサーの投稿など、身近な人の発信に共感することからプロセスがスタートします。その後、その情報を自分事として捉え(Identify)、いいね!やコメント、キャンペーン参加などで関わり(Participate)、最終的に自らもその情報を拡散(Share & Spread)していきます。企業のコントロールが及ばない、UGC(ユーザー生成コンテンツ)起点の購買行動を捉えています。

⑥ DECAX(デキャックス)

Discovery → Engage → Check → Action → eXperience

電通デジタルが提唱した、特にコンテンツマーケティングの視点を取り入れたモデルです。消費者はまず、有益なコンテンツを能動的に「Discovery(発見)」し、その企業やブランドと継続的な関係「Engage(エンゲージ)」を築きます。そして購入を検討する際には、より詳しく「Check(確認)」し、「Action(購買)」に至ります。購買後にはその「eXperience(体験)」を共有し、次の顧客のDiscoveryに繋がっていきます。顧客との長期的な関係構築を重視する現代のマーケティング思想を反映したモデルです。

⑦ Dual AISAS(デュアルアイサス)

「買ってもらうまでのAISAS」と「買ってもらった後のAISAS」の2つのサイクルで考えるモデルです。通常のAISASは購買を一つのゴールとしますが、Dual AISASでは、購買後の「Share(共有)」を起点として、いかにしてその情報を他の人々のAttentionやInterestに繋げ、新たな購買サイクルを生み出すかという、戦略的な情報拡散の視点が加わっています。バイラルマーケティングやインフルエンサーマーケティングを考える上で非常に有用なフレームワークです。

⑧ 5A理論

Aware → Appeal → Ask → Act → Advocate

「近代マーケティングの父」と称されるフィリップ・コトラーが、著書『マーケティング4.0』の中で提唱した、顧客ロイヤルティを重視する最新のモデルです。

- Aware(認知): 商品を知る。

- Appeal(訴求): 魅力に惹かれる。

- Ask(調査): 気になって調べる。

- Act(行動): 購入する。

- Advocate(推奨): ファンとなり、他者に熱心に勧める。

このモデルの革新的な点は、最終ゴールを単なる購買(Act)ではなく、ブランドを自発的に擁護・推奨してくれるロイヤルカスタマー(Advocate)になってもらうことに置いている点です。LTV(顧客生涯価値)が重視される現代において、極めて重要な考え方と言えるでしょう。

まとめ

今回は、マーケティングにおける最も基本的かつ普遍的なフレームワークである「AIDMA」について、その詳細から現代における位置付け、具体的な活用法までを網羅的に解説しました。

本記事の要点を改めて整理します。

- AIDMAとは、Attention(注意)、Interest(興味)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)という、消費者の購買に至る5段階の心理プロセスをモデル化したものです。100年以上前に提唱され、数多くのマーケティング理論の礎となっています。

- AIDMAは、インターネット普及以前のマスメディア主体の時代における、線形的で受動的な消費者行動を捉えるのに適しています。 一方、現代の代表的なモデルであるAISASは、「Search(検索)」と「Share(共有)」という能動的なプロセスを含み、インターネット時代の循環的な消費者行動を反映しています。

- 「AIDMAは古い」と言われることもありますが、それは万能ではなくなったという意味に過ぎません。高齢者層がターゲットの商材や、オンラインでの情報収集が少ない最寄り品など、特定の条件下では今なお非常に有効なフレームワークです。何より、消費者心理の根幹を捉えたAIDMAの思考法は、全てのマーケターが身につけるべき基礎体力と言えます。

- AIDMAを実践に活かすには、5つの各プロセス(A・I・D・M・A)に対応した具体的なマーケティング施策をマッピングし、自社の活動のどこに課題があるのかを分析することが重要です。認知から購買までの一連の流れを俯瞰し、ボトルネックを解消することで、マーケティング活動全体の効果を最大化できます。

- AIDMA以外にも、AIDA、AIDCA、AISCEAS、SIPSなど、時代や目的に応じて多様な購買行動モデルが存在します。これらのモデルを理解し、自社の商材、ターゲット、マーケティングチャネルに応じて最適なフレームワークを使い分ける、あるいは組み合わせて活用する視点が、これからのマーケターには求められます。

マーケティングの世界は、新しいテクノロジーやメディアの登場によって常に変化し続けています。しかし、どれだけ手法が変化しようとも、「人の心を動かし、行動を促す」という本質は変わりません。

AIDMAは、その不変の本質を理解するための原点であり、羅針盤です。 この古典的なフレームワークを深く学び、その思考の型を身につけることは、変化の激しい時代を乗り越えるための、揺るぎない力となるでしょう。この記事が、あなたのマーケティング活動をより深く、より戦略的なものにするための一助となれば幸いです。