現代のビジネス、特にBtoB(Business to Business)領域において、マーケティング活動と営業活動の連携は、企業の成長を左右する極めて重要な要素です。顧客の購買行動がデジタル化し、営業担当者が接触する前に顧客自身が多くの情報収集を終えてしまう時代、いかにして「見込みの高い顧客」を効率的に見つけ出し、的確なアプローチを行うかが問われています。

この課題を解決する鍵となるのが、MQL(Marketing Qualified Lead)という概念です。MQLは、単なる「見込み客(リード)」の一歩先を行く、マーケティング部門が「有望だ」と判断し、次のステップへ引き渡す基準となる存在です。

しかし、MQLという言葉は知っていても、「SQLやSALとは何が違うのか?」「具体的にどうやってMQLを定義し、創出すれば良いのか?」といった疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、MQLの基本的な定義から、なぜ今MQLが重要視されているのか、そして関連する用語であるSQL(Sales Qualified Lead)やSAL(Sales Accepted Lead)との明確な違いまで、順を追って詳しく解説します。さらに、MQLを定義するための具体的なステップ、創出するための実践的な方法、そして成果を最大化するためのツールまで網羅的にご紹介します。

本記事を最後まで読むことで、MQLを中心としたマーケティング・営業プロセスを構築し、組織全体の生産性を向上させるための具体的なヒントを得られるでしょう。

目次

MQL(Marketing Qualified Lead)とは

MQL(Marketing Qualified Lead)とは、直訳すると「マーケティング活動によって質を高められた見込み客」となります。より具体的に言えば、マーケティング部門が実施した様々な施策(Webサイト、セミナー、広告など)を通じて獲得した見込み客(リード)の中から、将来的に顧客になる可能性が高いと判断された特定のリードを指します。

単にメールアドレスや電話番号を獲得しただけの「リード」とは一線を画し、MQLは企業の製品やサービスに対して一定レベル以上の興味・関心を示していることが特徴です。

では、どのような状態のリードがMQLと判断されるのでしょうか。一般的には、以下のような行動を起こしたリードがMQLの候補となります。

- 特定のホワイトペーパーや導入事例集をダウンロードした

- 製品・サービスの料金ページを複数回閲覧した

- オンラインセミナー(ウェビナー)に参加し、最後まで視聴した

- Webサイトからの資料請求や問い合わせフォームを送信した

- メルマガを継続的に開封し、特定のリンクをクリックした

これらの行動は、リードが単なる情報収集の段階から一歩進み、具体的な課題解決や製品導入を検討し始めている兆候と捉えられます。

MQLを定義する上で重要なのは、「何をもって見込みが高いと判断するか」という基準を、マーケティング部門と営業部門が共同で明確に設定することです。この基準は、主に以下の2つの軸で構成されます。

- デモグラフィック情報(属性情報): 企業の業種、規模、所在地や、担当者の部署、役職など、ターゲット顧客像(ペルソナ)にどれだけ近いかという軸です。例えば、自社のメインターゲットが「製造業で従業員数300名以上の企業の購買部長」であれば、その属性に合致するリードは高く評価されます。

- インテント情報(行動履歴): Webサイト上での行動履歴やコンテンツとの接触履歴など、リードの興味・関心の度合いを示す軸です。前述したような資料ダウンロードやセミナー参加といった行動がこれにあたります。

これらの属性情報と行動履歴を組み合わせ、「リードスコアリング」という手法を用いてMQLを客観的に判定するのが一般的です。リードスコアリングでは、それぞれの属性や行動にあらかじめ点数を設定しておき、合計スコアが一定のしきい値を超えたリードをMQLとして認定します。

例えば、「ターゲット業種(+20点)」のリードが、「料金ページを閲覧(+10点)」し、「導入事例をダウンロード(+15点)」した場合、合計スコアは45点となります。もしMQLの認定スコアが50点であれば、このリードはまだMQLにはなりません。しかし、その後「セミナーに参加(+30点)」すれば、合計スコアは75点となり、晴れてMQLとして認定され、次のプロセスへと引き継がれるのです。

このように、MQLは感覚的な判断ではなく、データに基づいた明確な基準によって定義されるべきものです。この客観的な基準があるからこそ、マーケティング部門は質の高いリードを安定的に供給する責任を果たし、営業部門は渡されたリードに対して納得感を持ってアプローチできます。結果として、両部門間の無用な対立を避け、組織全体として効率的な営業活動を実現するための基盤となるのです。

MQLという概念がなければ、マーケティング部門はリードの「量」だけを追い求め、営業部門は「質」の低いリードの対応に疲弊するという悪循環に陥りがちです。MQLは、マーケティングと営業の間に立つ「共通言語」であり、両者の連携をスムーズにするための潤滑油としての役割を担っていると言えるでしょう。

MQLが重要視される理由

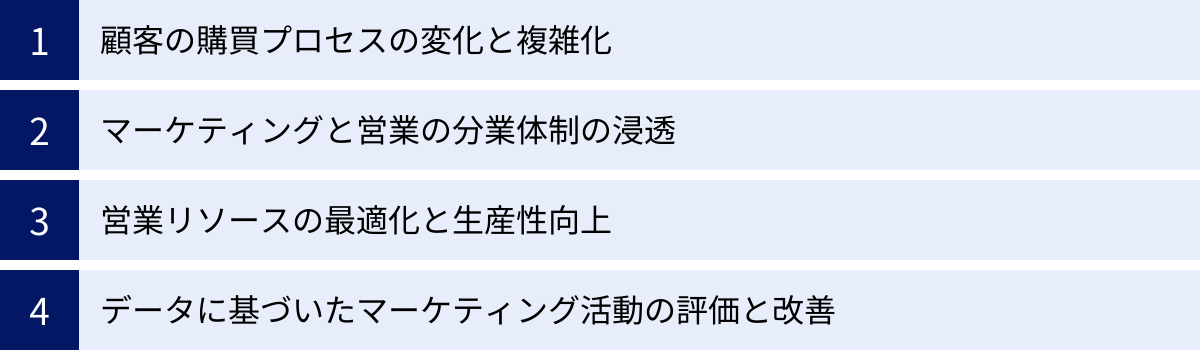

なぜ今、多くの企業、特にBtoB企業においてMQLという概念がこれほどまでに重要視されているのでしょうか。その背景には、顧客の購買行動の変化や、企業組織の在り方の進化があります。ここでは、MQLが重要視される4つの主要な理由を深掘りして解説します。

1. 顧客の購買プロセスの変化と複雑化

かつて、顧客が製品やサービスの情報を得る手段は、企業の営業担当者からの説明や、展示会、業界紙などに限られていました。しかし、インターネットの普及により、顧客は購買を検討する際、自らWebサイトやSNS、比較サイトなどを駆使して能動的に情報収集を行うのが当たり前になりました。

調査によれば、BtoBの購買担当者は、営業担当者に接触する前に、購買プロセスの約3分の2を独力で終えているとも言われています。これは、企業側から見れば、営業担当者が顧客にアプローチできるタイミングが大幅に遅くなったことを意味します。顧客がすでに複数の競合製品を比較検討し、心の中である程度の結論を固めた段階でアプローチしても、商談を有利に進めるのは困難です。

この状況を打開するためには、顧客がまだ情報収集の初期段階にあるうちから接点を持ち、自社のソリューションの優位性を伝え、信頼関係を築いていく必要があります。MQLは、まさにこの「情報収集段階にある有望な見込み客」を特定するための仕組みです。Webサイトでの行動履歴などを通じて、顧客の興味・関心の萌芽を早期に捉え、適切なタイミングでアプローチする。これにより、企業は購買プロセスの主導権を握りやすくなり、競合他社に先んじることが可能になります。

2. マーケティングと営業の分業体制(The Model)の浸透

企業の成長に伴い、マーケティングと営業の機能を専門分化させ、効率性を高める動きが加速しています。その代表的なフレームワークが、セールスフォース・ジャパンが提唱する「The Model(ザ・モデル)」です。

The Modelは、顧客獲得プロセスを以下の4つの部門に分業します。

- マーケティング: 見込み客(リード)の獲得と育成を担当。

- インサイドセールス: リードに対して電話やメールでアプローチし、商談機会を創出する。

- フィールドセールス(営業): 創出された商談に対して訪問やオンライン会議で提案し、契約を獲得する。

- カスタマーサクセス: 契約後の顧客をサポートし、サービスの継続利用や追加提案を行う。

この分業体制がスムーズに機能するためには、各部門間で「バトン」を渡す際の明確な基準が不可欠です。特に、マーケティング部門からインサイドセールス部門へリードを引き渡す際の基準こそが、MQLに他なりません。

もしMQLの定義が曖昧であれば、「マーケティングは質の低いリードばかり渡してくる」「インサイドセールスが全然アプローチしてくれない」といった部門間の対立が生まれます。これでは、せっかくの分業体制が機能不全に陥ってしまいます。

MQLという共通の目標(KPI)を設定し、その定義について両部門が合意することで、初めて一連のプロセスが円滑に流れるようになります。マーケティングはMQLの「量」と「質」に責任を持ち、インサイドセールスは受け取ったMQLを確実にフォローアップする。この連携が、The Model型組織の生命線となるのです。

3. 営業リソースの最適化と生産性向上

限られた営業リソースをどこに投下するかは、企業の収益を左右する重要な経営課題です。展示会で名刺交換したすべての人、資料請求してきたすべての人に、営業担当者が片っ端から電話をかけるのは、著しく非効率です。その中には、情報収集を始めたばかりの担当者もいれば、競合の調査目的の学生、あるいは単なる同業者も含まれているかもしれません。

このような確度の低いリードに時間を費やすことは、本来アプローチすべきだった有望な顧客との商談機会を失うことに繋がります。営業担当者の疲弊を招き、モチベーションの低下にも繋がりかねません。

MQLは、この問題を解決するための強力なフィルターとして機能します。マーケティング活動によって一定の基準をクリアしたリード、つまり「温まった」リードのみを営業部門に引き渡すことで、営業担当者は有望な案件に集中できます。その結果、一件あたりの商談の質が向上し、受注率のアップが期待できます。これは、営業活動全体の生産性を劇的に向上させることに直結します。

4. データに基づいたマーケティング活動の評価と改善

「マーケティング活動は費用対効果が見えにくい」と長年言われてきました。しかし、MQLを導入することで、マーケティング施策の成果をより具体的に、数値で評価できるようになります。

例えば、ある月に開催したウェビナーから何件のMQLが創出され、そのうち何件が商談化し、最終的にいくらの売上に繋がったのかを追跡できます。これにより、「ウェビナー施策の投資対効果(ROI)は高かった」「SEO経由で獲得したMQLは受注率が高い」といった具体的な示唆が得られます。

このようなデータに基づいた分析は、マーケティング予算の最適な配分を可能にします。効果の高い施策にはより多くの予算を投下し、効果の低い施策は見直す、といった改善サイクル(PDCA)を回すための客観的な根拠となるのです。MQLは、感覚的・経験的に行われがちだったマーケティング活動を、データドリブンで科学的なアプローチへと進化させるための重要な指標と言えるでしょう。

以上の理由から、MQLは現代のビジネスにおいて単なるマーケティング用語ではなく、企業の成長戦略を支える中核的な概念として位置づけられています。

MQLと他のリードとの違い

MQLを正しく理解するためには、関連する他のリードの定義、特に「SQL(Sales Qualified Lead)」と「SAL(Sales Accepted Lead)」との違いを明確に把握しておくことが不可欠です。これらの用語は、顧客の購買プロセスにおける異なるステージを示しており、それぞれ担当する部門や役割が異なります。ここでは、それぞれの定義と関係性、そしてThe Modelにおける位置づけを詳しく解説します。

SQL(Sales Qualified Lead)とは

SQL(Sales Qualified Lead)は、直訳すると「営業活動によって質を高められた見込み客」となります。これは、マーケティング部門から引き渡されたMQLに対して、インサイドセールスなどが実際にアプローチを行い、「営業担当者が本格的に商談を進めるべきである」と判断した、より確度の高い見込み客を指します。

MQLがマーケティング活動に基づく「行動」や「属性」から見込み度を判断するのに対し、SQLはインサイドセールスによる「対話」を通じて、より具体的な購買意欲を確認した上で認定されます。この確認の際によく用いられるのが「BANT条件」と呼ばれるフレームワークです。

- Budget(予算): 製品・サービスを導入するための予算が確保されているか、あるいは確保の見込みがあるか。

- Authority(決裁権): 対話している相手に決裁権があるか、または決裁権者に影響力を持っているか。

- Needs(必要性): 企業として明確な課題やニーズがあり、自社の製品・サービスがその解決に貢献できるか。

- Timeframe(導入時期): 具体的な導入検討時期が決まっているか(例:「3ヶ月以内」「来期中」など)。

インサイドセールスは、MQLに対して電話やメールでヒアリングを行い、これらのBANT条件をある程度満たしていることを確認できた場合に、そのリードを「SQL」として認定し、フィールドセールス(外勤営業)へと引き渡します。

つまり、MQLが「興味・関心」の段階にあるリードであるとすれば、SQLは「比較・検討」の段階へと進んだリードと言えます。この明確な違いを理解することが、部門間のスムーズな連携の第一歩です。

SAL(Sales Accepted Lead)とは

SAL(Sales Accepted Lead)は、直訳すると「営業部門に受け入れられた見込み客」となります。これは、マーケティング部門から「これはMQLです」と渡されたリードを、営業部門(主にインサイドセールス)が内容を確認し、「確かにこれは我々がフォローアップすべきリードですね」と受け入れた(Acceptした)状態のリードを指します。

SALは、MQLとSQLの間に位置する、いわば「品質保証」の役割を担う概念です。なぜこのような中間的な定義が必要なのでしょうか。

それは、マーケティング部門と営業部門の間で「質の高いリード」に対する認識にズレが生じることを防ぐためです。マーケティング部門がスコアリング基準に基づいてMQLを創出しても、営業部門から見れば「まだアプローチするには早すぎる」「情報が不十分だ」と感じるケースは少なくありません。このようなリードが大量に送られてくると、営業部門は不信感を抱き、MQLを放置してしまう可能性があります。

そこでSALという中間指標を設けます。マーケティング部門は「MQL創出数」を、営業部門は「SAL数」をそれぞれKPI(重要業績評価指標)として追うことで、両者の責任範囲が明確になります。もしMQL数に対してSAL数が極端に少ない場合、それは「MQLの定義(質)に問題がある」という客観的なデータとして認識できます。これにより、「質が悪い」「なぜフォローしない」といった感情的な対立ではなく、「どうすればSAL率を高められるか」という建設的な議論に繋げることができるのです。

MQL・SQL・SALの関係性

ここまで解説したMQL、SQL、SALの関係性を、見込み客が顧客になるまでの一連の流れ(リードファネル)の中で整理すると、以下のようになります。

- Lead(リード): 展示会での名刺交換やWebサイトからの問い合わせなど、何らかの形で接点を持っただけの、まだ玉石混交の見込み客。

- MQL(Marketing Qualified Lead): リードの中から、マーケティング活動(Web行動、メルマガ反応など)を通じて、一定の興味・関心があると判断された見込み客。【担当:マーケティング部門】

- SAL(Sales Accepted Lead): MQLをインサイドセールスが確認し、アプローチ対象として受け入れた見込み客。【担当:マーケティング → インサイドセールスへの引き渡し地点】

- SQL(Sales Qualified Lead): SALに対してインサイドセールスがヒアリングを行い、具体的なニーズやBANT条件を確認し、商談化できると判断した見込み客。【担当:インサイドセールス】

- Opportunity(商談・案件): SQLをフィールドセールスが引き継ぎ、具体的な提案や見積もりを提出する段階。

- Customer(顧客): 商談の結果、契約・受注に至った状態。

この関係性を表にまとめると、より理解が深まります。

| 項目 | MQL (Marketing Qualified Lead) | SAL (Sales Accepted Lead) | SQL (Sales Qualified Lead) |

|---|---|---|---|

| 日本語訳 | マーケティング活動によって創出された見込み客 | 営業部門に受け入れられた見込み客 | 営業がアプローチすべきと判断した見込み客 |

| 担当部門 | マーケティング | マーケティング → インサイドセールス | インサイドセールス → 営業 |

| 顧客の段階 | 興味・関心、情報収集 | 興味・関心(営業確認済) | 比較・検討、具体的な課題認識 |

| 主な判断基準 | Web行動履歴、属性情報(リードスコアリング) | MQLの基準を満たし、営業が対応可能と判断 | BANT条件など具体的な購買意欲の確認 |

| 次のステップ | インサイドセールスによるアプローチ | インサイドセールスによるヒアリング(SQL化) | フィールドセールスによる商談 |

このように、MQL、SAL、SQLは、見込み客が顧客へと成長していくプロセスを可視化し、各部門の役割と責任を明確にするための重要な道しるべなのです。

The Model(ザ・モデル)におけるMQLの役割

前述した営業プロセスの分業体制「The Model(マーケティング → インサイドセールス → フィールドセールス → カスタマーサクセス)」において、MQLは極めて重要な役割を担います。

The Modelは、リレーのバトンパスに例えられます。各部門が次の部門へ質の高い「バトン」を渡すことで、プロセス全体がスムーズに流れ、最終的なゴール(受注と顧客の成功)へと繋がります。この中で、MQLは、マーケティングからインサイドセールスへと渡される最初の、そして最も重要なバトンです。

この最初のバトンパスがうまくいかなければ、後続のすべてのプロセスに悪影響が及びます。MQLの「量」が少なければ、インサイドセールスやフィールドセールスは手持ち無沙汰になり、組織全体の売上目標達成が危うくなります。逆に、MQLの「質」が低ければ、インサイドセールスは無駄なアプローチに時間を浪費し、疲弊してしまいます。

したがって、The Modelを成功させるためには、適切な量と質のMQLを安定的に創出し続けることが絶対条件となります。MQLは、単にマーケティング部門の成果を測る指標ではなく、The Modelというエンジンを回し続けるための燃料であり、組織全体のパフォーマンスを左右する生命線と言っても過言ではないのです。

MQLを創出するメリット

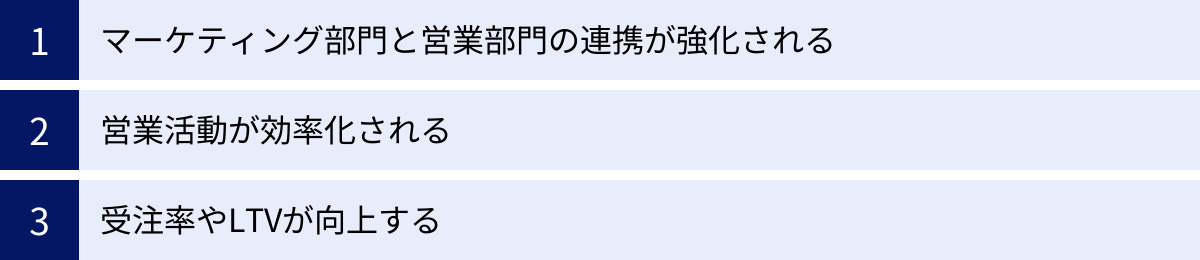

MQLを定義し、それを創出・育成する体制を構築することは、企業に多くの恩恵をもたらします。それは単にリードの質が上がるというだけでなく、組織文化や業務効率、そして最終的な収益性にまでポジティブな影響を及ぼします。ここでは、MQLを創出することによる3つの大きなメリットについて、具体的に解説します。

マーケティング部門と営業部門の連携が強化される

多くの企業で課題となっているのが、マーケティング部門と営業部門の間の断絶です。マーケティングは「あれだけリードを送っているのに、なぜ営業は動いてくれないんだ」と不満を募らせ、営業は「マーケティングが送ってくるリードは質が悪くて使い物にならない」と反発する。このような対立は、企業の成長を阻害する大きな要因となります。

この根深い問題の多くは、両部門が異なる目標(KPI)を追いかけていることに起因します。マーケティングはリードの「獲得数」を、営業は「受注件数」や「売上高」を追いかけるため、お互いの活動への理解が不足しがちなのです。

ここでMQLが強力な架け橋となります。MQLは、マーケティングと営業が共同で定義し、合意した「共通の目標」です。マーケティングは「質の高いMQLを創出すること」を目標とし、営業は「MQLを確実にフォローし、商談化させること」を目標とします。これにより、両部門のベクトルが同じ方向を向くようになります。

MQLという共通言語を持つことで、以下のようなポジティブな変化が生まれます。

- 建設的な対話の促進: 「リードの質が悪い」という抽象的な非難ではなく、「今月のMQLのSAL率が先月より5%低下した。原因はウェビナー経由のリードの質かもしれないから、次回のテーマを見直そう」といった、データに基づいた具体的な議論が可能になります。

- 相互理解の深化: MQLの定義を定期的に見直す会議などを設けることで、マーケティングは営業が現場でどのような顧客に苦戦しているのかを理解し、営業はマーケティングがどのような意図で施策を打っているのかを理解できます。

- 責任範囲の明確化: MQLを基点として、「どこからがマーケティングの責任で、どこからが営業の責任か」が明確になります。これにより、責任の押し付け合いがなくなり、各部門が自身の役割に集中できるようになります。

このように、MQLは単なる指標ではなく、サイロ化しがちな両部門を繋ぎ、一枚岩の組織を築くための文化的な土台となるのです。

営業活動が効率化される

営業担当者の時間は有限であり、非常に貴重なリソースです。その貴重な時間を、成約の可能性が低い見込み客へのアプローチに費やすことは、企業にとって大きな損失です。

MQLを導入する最大のメリットの一つは、この営業活動の抜本的な効率化にあります。

従来の方法では、営業担当者は膨大なリードリストの中から、手探りで有望な顧客を探し出す必要がありました。これは、砂金を探すために川の砂をすべてふるいにかけるようなもので、多大な労力と時間を要します。

一方、MQLが導入されたプロセスでは、マーケティング部門が強力な磁石のように、有望なリード(砂金)だけを引き寄せてくれます。営業担当者は、マーケティングによって「お墨付き」を与えられた、確度の高い見込み客リストにのみ集中してアプローチすればよいのです。

これにより、以下のような効果が期待できます。

- 無駄なアプローチの削減: 明らかに見込みのないリードや、まだ検討段階に至っていないリードへの接触が不要になり、営業担当者の精神的な負担が軽減されます。

- 商談の質の向上: 事前に興味・関心のレベルが把握できているため、顧客の課題に寄り添った、より質の高い提案が可能になります。単なる製品紹介ではなく、ソリューション提案型の営業を展開しやすくなります。

- 営業担当者のモチベーション向上: 成果に結びつきやすい活動に集中できるため、営業担当者の成功体験が増え、モチベーションの維持・向上に繋がります。

例えば、あるSaaS企業を想像してみてください。MQL導入前は、無料トライアルに登録した全ユーザーに営業が電話をかけていました。しかし、その多くはまだ具体的な検討をしていない個人ユーザーで、営業は疲弊していました。MQL導入後は、「従業員50名以上の企業が登録」し、「特定の有料機能を3回以上試した」という基準を満たしたリードのみをMQLとし、そこに集中アプローチするように変更しました。結果として、アプローチ件数は3分の1になったにもかかわらず、商談化率は5倍に向上した、といった劇的な改善が起こり得るのです。

受注率やLTVが向上する

営業活動が効率化され、商談の質が上がれば、当然ながら受注率の向上が期待できます。MQLは、自社の製品やサービスに対して能動的に情報を収集し、ある程度の理解と関心を持っているリードです。そのため、ゼロから関係を構築する必要がなく、スムーズに本題に入ることができます。顧客側も、自身の課題感とマッチした提案を受けやすくなるため、購買への意思決定が早まる傾向にあります。

さらに、MQLの効果は受注して終わりではありません。LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の向上にも大きく貢献します。

LTVとは、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの間に、自社にもたらす総利益のことです。LTVを高めるには、顧客に長く契約を続けてもらい、アップセル(より高額なプランへの変更)やクロスセル(関連する別製品の購入)を促すことが重要です。

なぜMQLがLTV向上に繋がるのでしょうか。それは、MQLとして認定されるリードは、そもそも自社のターゲット顧客像(ペルソナ)に近く、製品やサービスとの親和性(フィット感)が高い可能性が高いからです。

無理な営業で獲得した顧客は、導入後に「思っていたのと違った」と感じ、早期に解約してしまうリスクがあります。一方、MQLから受注に至った顧客は、自らの意思で情報を集め、納得した上で導入を決めているため、導入後の満足度が高くなる傾向があります。満足度の高い顧客は、良きパートナーとして長期的な関係を築きやすく、新たなニーズが生まれた際にアップセルやクロスセルに応じてくれる可能性も高まります。

このように、MQLの創出は、短期的な受注率アップだけでなく、企業の長期的かつ安定的な収益基盤を築く上で、非常に重要な戦略と言えるのです。

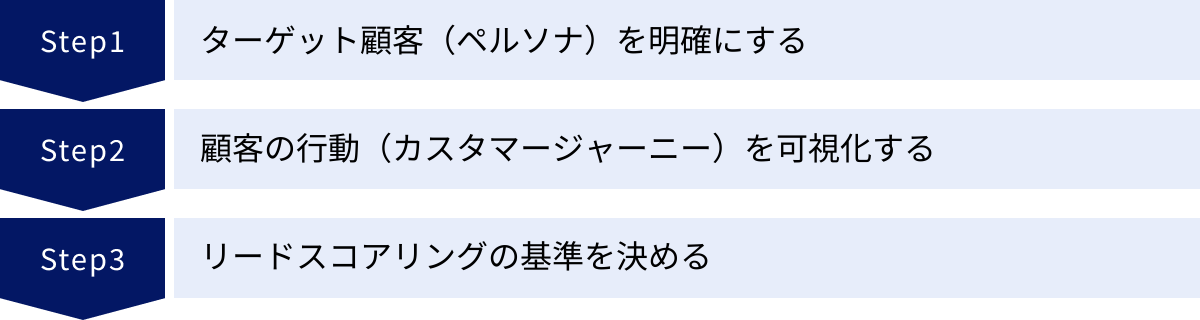

MQLを定義する3つのステップ

MQLを中心としたマーケティング・営業プロセスを成功させるためには、その土台となる「MQLの定義」をいかに精度高く設定できるかが鍵を握ります。感覚や思い込みで決めるのではなく、データと戦略に基づいた論理的なプロセスを経て定義することが重要です。ここでは、MQLを定義するための不可欠な3つのステップを具体的に解説します。

① ターゲット顧客(ペルソナ)を明確にする

MQL定義のすべての始まりは、「誰にとっての有望な見込み客なのか?」を明確にすること、つまりターゲット顧客(ペルソナ)を具体的に設定することです。ペルソナとは、自社が最も価値を提供できる理想の顧客像を、架空の人物として詳細に描き出したものです。

ペルソナが曖昧なままでは、どのような属性のリードを高く評価すべきかが定まらず、MQLの定義もぼやけてしまいます。結果として、ターゲットではない層のリードまでMQLとしてしまい、営業効率をかえって悪化させることにもなりかねません。

BtoBビジネスにおけるペルソナ設定では、主に以下の要素を具体化していきます。

- 企業属性(ファーモグラフィックス):

- 業種・業界: 例)製造業、IT・通信、医療・福祉

- 企業規模: 例)従業員数、売上高、資本金

- 所在地: 例)関東圏、全国展開、海外拠点あり

- 企業文化: 例)トップダウン、ボトムアップ、新しい技術への投資意欲

- 担当者属性(デモグラフィックス):

- 所属部署: 例)経営企画、情報システム部、マーケティング部、人事部

- 役職: 例)経営者・役員、部長クラス、課長クラス、担当者

- 年齢・性別:

- 職務内容: 例)予算管理、システム導入の意思決定、現場の業務改善

- 情報収集の手段: 例)業界専門誌、Webメディア、セミナー、SNS

これらの情報を設定する最も効果的な方法は、既存の優良顧客を分析することです。すでに自社の製品・サービスに高い満足度を示し、長期的に取引を続けてくれている顧客(LTVの高い顧客)には、共通する特徴があるはずです。営業担当者やカスタマーサクセス担当者にヒアリングを行い、「なぜ彼らは我々の製品を選んでくれたのか」「どのような課題を解決できたのか」といった定性的な情報を集めることも非常に重要です。

これらの分析を通じて、「製造業、従業員500名以上で、DX推進に積極的な企業の、40代の情報システム部長。複数のシステムを管理しており、データ連携の非効率さに課題を感じている」といった、リアリティのあるペルソナ像を描き出しましょう。このペルソナこそが、MQL定義における「属性」の評価基準の核となります。

② 顧客の行動(カスタマージャーニー)を可視化する

ペルソナ(誰を)を定義したら、次にそのペルソナが製品やサービスを認知し、最終的に購買に至るまでの思考や感情、行動のプロセスを時系列で可視化します。これがカスタマージャーニーマップの作成です。

カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客が各段階でどのような情報を求め、どのような行動を取るのかを深く理解できます。そして、その数ある行動の中から、「これは購買意欲の高まりを示す重要なシグナルだ」と言える行動を特定することが、MQL定義の「行動」の評価基準を作る上で不可欠です。

一般的に、BtoBのカスタマージャーニーは以下のような段階で構成されます。

- 認知段階: 顧客はまだ具体的な課題を認識していないか、漠然とした問題意識を持っている段階。

- 顧客の行動例: 業界トレンドに関するブログ記事を読む、SNSで関連キーワードを検索する。

- 興味・関心段階: 自身の課題が明確になり、解決策を探し始める段階。

- 顧客の行動例: 課題解決のヒントとなるノウハウ系のホワイトペーパーをダウンロードする、関連するキーワードで検索し、複数の製品サイトを訪問する。

- 比較・検討段階: いくつかの具体的な解決策(製品・サービス)を比較し、どれが自社に最適かを見極めようとする段階。

- 顧客の行動例: 料金ページを閲覧する、機能比較表をダウンロードする、導入事例を読む、競合製品と比較する。

- 導入・購買段階: 導入する製品をほぼ決定し、最終的な意思決定(稟議、契約など)を行う段階。

- 顧客の行動例: 無料トライアルに申し込む、見積もりを依頼する、問い合わせフォームから具体的な相談をする。

この中で、MQLとして認定すべき行動は、主に「興味・関心段階」の後半から「比較・検討段階」にかけて現れます。例えば、「ブログ記事を読む」という行動だけではまだMQLとは言えませんが、「料金ページを閲覧」したり「導入事例をダウンロード」したりする行動は、より具体的な検討に進んでいる強いシグナルです。

特に購買意欲との相関性が高いと考えられる行動(キラーコンテンツの閲覧など)をいくつかピックアップし、それらをMQL認定の重要なトリガーとして設定します。この作業も、マーケティング部門だけでなく、日頃から顧客と接している営業部門の知見を取り入れながら行うことが成功の秘訣です。

③ リードスコアリングの基準を決める

ステップ①で明確にした「ペルソナ(属性)」と、ステップ②で特定した「顧客の行動」を組み合わせ、見込み客の「有望度」を客観的に数値化する仕組みがリードスコアリングです。これはMQL定義の総仕上げとも言える重要なプロセスです。

リードスコアリングでは、あらかじめ定義した属性や行動の一つひとつに点数を割り振ります。そして、見込み客が何らかのアクションを起こすたびにスコアが加算されていき、その合計スコアが事前に設定したしきい値を超えた時点で、そのリードは自動的に「MQL」として認定されます。

スコアリングの基準を作成する際は、マーケティングと営業が膝を突き合わせて議論し、合意形成を図ることが極めて重要です。以下にスコアリングの設計例を示します。

| 項目 | 条件 | スコア | 備考 |

|---|---|---|---|

| 属性スコア(ペルソナへの適合度) | |||

| 役職 | 役員・部長クラス | +20点 | 決裁権限が高いほど高スコア |

| 課長・係長クラス | +10点 | ||

| 担当者クラス | +5点 | ||

| 業種 | ターゲット業種A(例: 製造業) | +15点 | ペルソナに合致するほど高スコア |

| ターゲット業種B(例: IT・通信) | +10点 | ||

| 企業規模 | 従業員500名以上 | +10点 | 導入実績の多いボリュームゾーンを高評価 |

| 従業員100~499名 | +5点 | ||

| 行動スコア(興味・関心の度合い) | |||

| Webサイト訪問 | 3回/週 以上 | +5点 | 頻度が高いほど関心が高いと判断 |

| 料金ページ閲覧 | 閲覧あり | +15点 | 購買意欲との相関性が高い重要行動 |

| 導入事例ダウンロード | ダウンロードあり | +20点 | 具体的な利用イメージを求めている |

| ウェビナー参加 | 参加あり(ライブ視聴) | +30点 | 時間を投資しており、非常に有望 |

| 参加あり(オンデマンド視聴) | +20点 | ライブよりはスコアを少し下げる | |

| お問い合わせ | フォーム送信あり | +100点 | 即時SQL化も検討すべき最重要行動 |

| MQL認定基準 | 合計スコアが50点以上 | このしきい値は定期的に見直す |

このスコアリング基準とMQL認定のしきい値は、一度決めたら終わりではありません。実際に運用を開始し、「MQL認定されたが、実際には商談に繋がらなかった」「スコアは低いが、受注に繋がった」といったデータを収集・分析し、定期的にスコアの配点やしきい値をチューニングしていくことが、MQLの精度を高め続ける上で不可欠です。この改善プロセス(PDCA)を回すことで、自社にとって本当に価値のあるMQLを定義し、育てていくことができるのです。

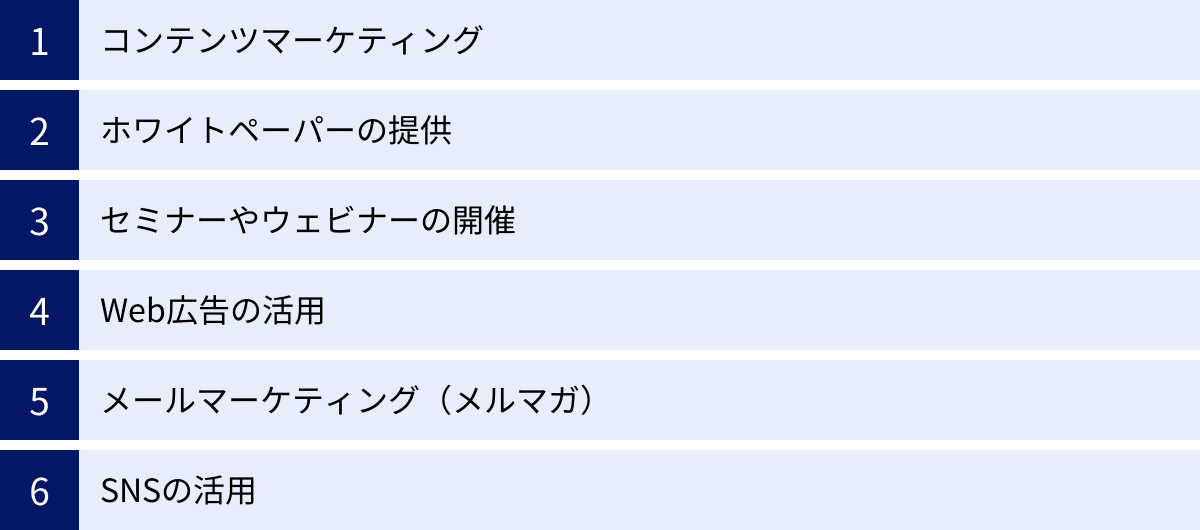

MQLを創出する6つの方法

精度の高いMQLの定義が完了したら、次はいよいよそのMQLを具体的に創出していくフェーズに移ります。MQL創出とは、言い換えれば「ペルソナに合致する見込み客を集め、購買意欲を高める行動を促す」活動です。ここでは、効果的なMQL創出のために広く用いられる6つの代表的な方法について、それぞれの特徴と活用ポイントを解説します。

① コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングとは、ブログ記事やオウンドメディア、動画などを通じて、見込み客にとって価値のある、役立つ情報を提供し続けることで、自社への興味・関心や信頼を醸成していく手法です。売り込み感を前面に出さず、顧客の課題解決に寄り添う姿勢を示すことで、自然な形でリードを獲得し、MQLへと育成していくことができます。

- なぜMQL創出に有効か:

- 顧客は課題を感じた際、まず検索エンジンで情報収集を行います。その検索意図に合致した質の高いコンテンツを提供することで、自社を「専門家」として認知してもらえます。

- 単なる製品紹介ではなく、「〇〇の課題を解決する5つの方法」といったノウハウ系のコンテンツは、まだ購買意欲が顕在化していない潜在層にもアプローチできます。

- 具体的な活用法:

- ペルソナが検索しそうなキーワードを洗い出し、それに対する答えとなるブログ記事を作成します(SEO対策)。

- 記事の文中や末尾に、関連するホワイトペーパーのダウンロードやセミナーへの申し込みを促すCTA(Call to Action:行動喚起)を設置します。この記事を読んだ上でCTAをクリックするユーザーは、関心度が高いMQL候補と言えます。

- コンテンツはMQL創出の土台です。継続的に質の高いコンテンツを発信し続けることで、安定したリード獲得の基盤を築くことができます。

② ホワイトペーパーの提供

ホワイトペーパーとは、特定のテーマに関する調査レポート、ノウハウ集、業界動向、製品導入ガイドなどをまとめた資料のことです。Webサイトから無料でダウンロードできるようにし、その際に見込み客の名前、会社名、メールアドレスなどの情報入力を求めるのが一般的です。

- なぜMQL創出に有効か:

- ホワイトペーパーをダウンロードするという行為は、そのテーマに対して明確な問題意識や関心を持っていることの証です。一般的なブログ記事を読むよりも、はるかに能動的なアクションと言えます。

- ダウンロードされるテーマによって、見込み客が抱える課題をある程度推測できます。例えば、「マーケティングオートメーション導入ガイド」をダウンロードした人は、MAツールの導入を検討している可能性が非常に高いと判断できます。

- 具体的な活用法:

- カスタマージャーニーの各段階に合わせて、様々なテーマのホワイトペーパーを用意します。(例:興味・関心段階向けには「業界トレンドレポート」、比較・検討段階向けには「製品比較シート」など)

- 入力フォームの項目を工夫することで、MQL定義に必要な属性情報(業種、役職など)を直接取得できます。

- 特定のホワイトペーパーのダウンロードを、リードスコアリングにおいて高い点数に設定することで、質の高いMQLを効率的に創出できます。

③ セミナーやウェビナーの開催

セミナー(オフライン)やウェビナー(オンライン)は、特定のテーマについて専門的な情報を深く伝え、参加者と双方向のコミュニケーションを図ることができる強力な手法です。

- なぜMQL創出に有効か:

- 参加者は、自身の貴重な時間を割いて参加するため、そのテーマに対する興味・関心の度合いが非常に高いと考えられます。

- 質疑応答やアンケートを通じて、参加者の具体的な課題や導入時期(BANT条件)といった、より踏み込んだ情報を直接ヒアリングできるチャンスがあります。

- 具体的な活用法:

- 製品の機能紹介だけでなく、顧客の課題解決に焦点を当てたテーマ設定が重要です(例:「最新のサイバー攻撃から企業を守るセキュリティ対策セミナー」)。

- セミナー後のアンケートで「個別相談会を希望しますか?」といった項目を設けることで、SQLに近い、非常に確度の高いMQLを特定できます。

- セミナーへの参加は、リードスコアリングにおいて最も高い点数の一つに設定されるべき行動です。

④ Web広告の活用

Web広告(リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告など)は、ターゲットを絞って能動的にアプローチし、短期間でリードを獲得したい場合に有効な手法です。

- なぜMQL創出に有効か:

- リスティング広告では、特定のキーワード(例:「勤怠管理システム 比較」)で検索している、購買意欲が顕在化したユーザーに直接アプローチできます。

- SNS広告やディスプレイ広告では、ペルソナの属性(業種、役職、興味・関心など)に合わせてターゲティング配信が可能です。

- 具体的な活用法:

- 広告のランディングページ(遷移先)を、単なるトップページではなく、ホワイトペーパーのダウンロードページやウェビナーの申込ページに設定します。これにより、広告経由で獲得するリードの質を高めることができます。

- リターゲティング広告を活用し、一度自社サイトを訪れたものの離脱してしまったユーザーに対して、再度広告を表示し、ホワイトペーパーのダウンロードなどを促すことも非常に効果的です。

⑤ メールマーケティング(メルマガ)

メールマーケティングは、すでに保有しているリードリストに対して定期的に有益な情報を配信し、関係性を構築・維持しながら、MQLへと育成していく(リードナーチャリング)ための中心的な役割を担います。

- なぜMQL創出に有効か:

- すべてのリードが、獲得直後にMQLになるわけではありません。メルマガを通じて継続的に接触することで、顧客の検討タイミングを逃さずに捉えることができます。

- メールの開封率や、メール内に記載されたリンクのクリック履歴をトラッキングすることで、見込み客の関心の変化を把握できます。

- 具体的な活用法:

- 一斉配信だけでなく、見込み客の属性や行動履歴に合わせて内容をパーソナライズした「セグメント配信」を行うことで、エンゲージメントを高めます。

- 「料金ページのリンクをクリックした」「特定の製品紹介動画を視聴した」といった行動をトリガーに、自動的にスコアを加算し、MQL認定するといったシナリオを組むことが可能です(マーケティングオートメーションの活用)。

⑥ SNSの活用

Facebook、X(旧Twitter)、LinkedInなどのSNSは、情報の拡散力が高く、潜在層へのアプローチや、企業ブランディング、コミュニティ形成に有効なチャネルです。

- なぜMQL創出に有効か:

- 有益な情報を発信し続けることでフォロワーを増やし、潜在的な見込み客との接点を構築できます。

- SNS上での「いいね」や「シェア」、コメントといったエンゲージメントを通じて、自社への関心度を測ることができます。

- 具体的な活用法:

- ブログ記事やホワイトペーパー、ウェビナーの告知などをSNSで発信し、自社サイトへ誘導します。

- 特にBtoBでは、ビジネス特化型SNSであるLinkedInを活用し、ターゲット企業のキーパーソンに直接アプローチすることも有効な手段となり得ます。

- SNS広告と組み合わせることで、より効率的にターゲット層にリーチし、MQL候補を獲得できます。

これらの6つの方法は、それぞれ単独で機能するだけでなく、相互に連携させることで相乗効果を生み出します。自社の製品特性やターゲット顧客に合わせて、これらの手法を適切に組み合わせ、多角的なアプローチでMQL創出を目指しましょう。

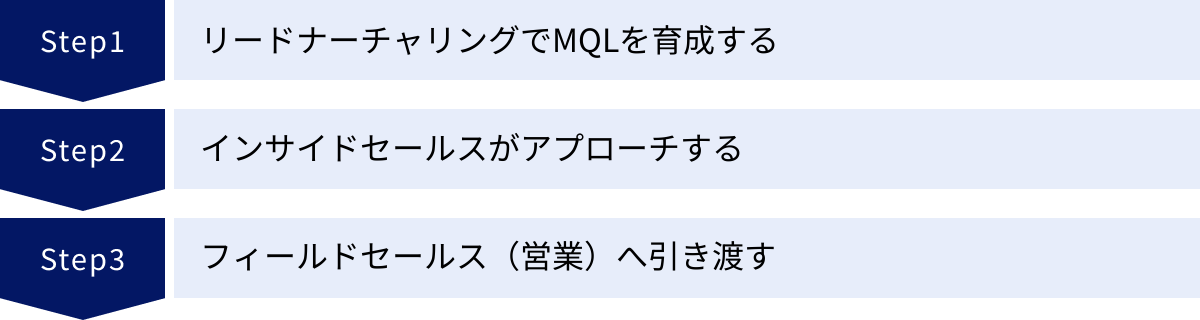

MQLを育成し営業へ引き継ぐ流れ

質の高いMQLを創出できるようになったら、その価値を最大限に引き出し、確実に営業成果に繋げるためのプロセスを構築する必要があります。MQLはあくまで「バトン」であり、それをいかにスムーズに次の走者(インサイドセールス、フィールドセールス)に渡し、ゴールまで導くかが重要です。ここでは、MQLを育成し、営業へ引き継ぐための一連の流れを3つのステップで解説します。

リードナーチャリングでMQLを育成する

まず理解すべき重要な点は、獲得したすべてのリードが、すぐにMQLになるわけではないということです。展示会で名刺交換したばかりの人や、情報収集目的で一度資料をダウンロードしただけの人など、多くはまだ「今すぐ客」ではありません。これらの「そのうち客」を放置してしまうのは、非常にもったいないことです。

そこで重要になるのが、リードナーチャリング(見込み客育成)という考え方です。リードナーチャリングとは、まだ購買意欲が十分に高まっていない見込み客(リード)に対して、継続的に有益な情報を提供し、コミュニケーションを取り続けることで、徐々に信頼関係を築き、自社製品への興味・関心を高めていく活動を指します。

このリードナーチャリングのプロセスを経て、リードのスコアがMQLの基準値に達するまで「温める」ことが、MQL創出の安定化に繋がります。

- 具体的な手法:

- メールマーケティング: リードナーチャリングの最も中心的な手法です。定期的なメルマガ配信はもちろん、顧客の興味・関心に合わせたステップメール(あらかじめ設定したシナリオに沿って、段階的にメールを自動配信する手法)などが有効です。例えば、「Aという資料をDLした人には、3日後に関連製品Bの導入事例を送り、さらに5日後にはBの活用ウェビナーの案内を送る」といったシナリオを設計します。

- リターゲティング広告: 自社サイトを訪問したリードに対して、他のWebサイトやSNSを閲覧中に自社の広告を表示させる手法です。継続的に目に触れることで、自社のことを忘れさせず、再訪問を促します。

- インサイドセールスによる定期的なコール: スコアがMQL基準に達していなくても、有望と思われるリードに対しては、インサイドセールスが定期的に電話をかけ、「お困りごとはありませんか?」といった形で緩やかな関係を構築することも有効です。

このナーチャリング活動を通じて、リードの行動(メール開封、リンククリック、再訪問など)をトラッキングし、スコアがMQL認定のしきい値を超えた瞬間に、次のステップへと移行します。リードナーチャリングは、将来の優良顧客を育てる「畑」のようなものであり、地道な活動が将来の大きな収穫に繋がるのです。

インサイドセールスがアプローチする

リードスコアリングなどの基準によってMQLが創出されたら、いよいよ営業プロセスへとバトンが渡されます。この最初のバトンを受け取るのが、インサイドセールス部門です。

インサイドセールスは、電話やメール、Web会議システムなどを活用し、オフィス内から見込み客へのアプローチを行う内勤型の営業組織です。彼らの主なミッションは、MQLの質をさらに高め、フィールドセールス(外勤営業)が訪問すべき、具体的な商談機会(SQL)を創出することです。

MQLがインサイドセールスに引き渡された後の流れは、以下のようになります。

- アプローチ: インサイドセールスは、システム上でMQLとして認定されたリードに対して、迅速に電話やメールでアプローチを開始します。MQL発生からアプローチまでの時間は、商談化率に大きく影響するため、可能な限り早く接触することが重要です。

- ヒアリングとクオリフィケーション: 対話を通じて、顧客が抱えている具体的な課題、ニーズ、そして前述したBANT条件(予算、決裁権、必要性、導入時期)などを丁寧にヒアリングします。これは「クオリフィケーション(適格性の判断)」と呼ばれるプロセスです。

- SAL/SQLの認定: ヒアリングの結果、MQLが確かにフォローアップすべきリードであると判断されれば、まず「SAL(Sales Accepted Lead)」として認定されます。これは、マーケティングからのバトンを営業が正式に受け取ったという証です。さらにヒアリングを進め、BANT条件が一定の基準を満たし、具体的な商談に進めるべきだと判断されれば、最終的に「SQL(Sales Qualified Lead)」として認定します。

インサイドセールスは、単なるアポインターではありません。顧客の課題を深く理解し、その解決策として自社製品がどのように貢献できるかを提示する、コンサルタントのような役割も担います。ここで質の高いヒアリングが行われるかどうかが、その後の商談の成否を大きく左右します。

フィールドセールス(営業)へ引き渡す

インサイドセールスによってSQLと認定されたリードは、いよいよクロージングを担当するフィールドセールス(外勤営業)へと引き渡されます。これが、リレーにおける最終アンカーへのバトンパスです。

この引き渡しのプロセスで、最も重要なのが「情報の連携」です。フィールドセールスが、顧客と初めて会う際に「はじめまして。それで、どのようなご用件でしょうか?」などと言ってしまっては、それまでマーケティングとインサイドセールスが築き上げてきた顧客との関係性がすべて台無しになってしまいます。

フィールドセールスは、あたかも自分が最初から担当していたかのように、スムーズに商談を開始できなければなりません。そのためには、インサイドセールスがヒアリングで得た情報を、抜け漏れなく、かつ正確にフィールドセールスに共有する必要があります。

この情報共有を確実に行うために、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)といったツールの活用が不可欠です。

- 共有すべき情報の例:

- 顧客の基本情報(会社名、担当者名、役職、連絡先)

- これまでの接触履歴(ダウンロードした資料、参加したセミナー、メールのやり取りなど)

- インサイドセールスがヒアリングした内容(具体的な課題、ニーズ、BANT情報)

- 顧客の温度感(導入に前向きか、情報収集段階か)

- 担当者の人柄や注意すべき点など、定性的な情報

これらの情報がSFA/CRMに一元管理され、フィールドセールスが商談前にすべて目を通しておくことで、「〇〇様、先日のインサイドセールスの者との電話で、△△という点にお困りだと伺っております。本日はその解決策について、具体的なデモを交えてご説明いたします」といった、質の高い商談をスタートできます。

MQLから始まり、ナーチャリング、インサイドセールス、そしてフィールドセールスへと繋がるこの一連の流れが、いかにシームレスに連携しているか。これが、現代のBtoB営業における成功の鍵を握っているのです。

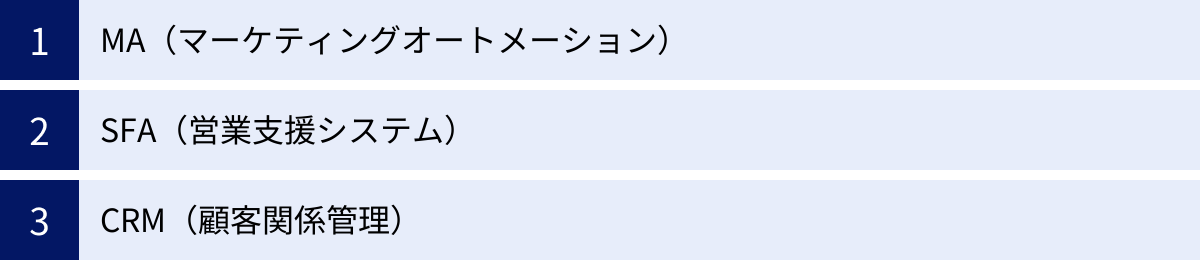

MQLの創出・育成に役立つツール

MQLの定義、創出、育成、そして営業への引き渡しという一連のプロセスは、手作業で行うにはあまりにも複雑で、膨大な工数がかかります。このプロセスを効率的かつ効果的に実行するために、テクノロジーの活用は不可欠です。ここでは、MQLを中心とした営業マーケティング活動を支える代表的な3つのツールについて、それぞれの役割と機能を解説します。

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、その名の通り、マーケティング活動の様々な定型業務を自動化し、効率化するためのツールです。MQLの創出と育成において、MAはまさに司令塔のような中心的な役割を担います。

MAツールがなければ、リードスコアリングやリードナーチャリングといった概念を実践することは非常に困難です。MAは、これらの複雑なプロセスをシステム上で実現し、マーケティング担当者がより戦略的な業務に集中できるように支援します。

- 主な機能と役割:

- リード情報の一元管理: Webサイトのフォームや名刺情報など、様々なチャネルから獲得したリード情報を一つのデータベースに集約・管理します。

- Web行動トラッキング: 誰が、いつ、どのページを閲覧したか、どの資料をダウンロードしたかといった、Webサイト上のリードの行動を個人単位で追跡・記録します。

- リードスコアリング: あらかじめ設定したルールに基づき、リードの属性や行動を自動で点数化し、合計スコアがしきい値を超えたらMQLとしてアラートを上げることができます。これがMQL創出の核となる機能です。

- メールマーケティングの自動化: リードのセグメント(属性やスコアなど)に応じて、パーソナライズされたメールを適切なタイミングで自動配信します。これにより、効率的なリードナーチャリングが可能になります。

- フォーム・LP作成: リード情報を獲得するための入力フォームやランディングページ(LP)を簡単に作成できます。

MAを導入することで、「どの施策がMQL創出に貢献したか」をデータで可視化でき、マーケティング活動のROI(投資対効果)を正確に測定し、改善していくことが可能になります。

SFA(営業支援システム)

SFA(Sales Force Automation)は、営業部門の活動を可視化し、効率化するためのツールです。日本語では「営業支援システム」とも呼ばれます。MAがマーケティング部門のツールであるのに対し、SFAは主にインサイドセールスやフィールドセールスといった営業部門が利用します。

SFAは、MQLがインサイドセールスに引き渡された後のプロセスを管理し、営業活動全体の生産性を向上させるために不可欠です。

- 主な機能と役割:

- 顧客情報・案件管理: 顧客の基本情報に加えて、関連する商談の進捗状況、受注確度、予定売上金額などを一元管理します。

- 営業活動履歴の記録: 担当者がいつ、誰に、どのようなアプローチ(電話、メール、訪問など)をしたか、その結果どうだったかを記録・共有します。

- 予実管理・レポーティング: 営業担当者ごと、チームごとの売上目標(予算)と実績をリアルタイムで可視化し、分析レポートを自動で作成します。

- ToDo管理・スケジュール管理: 次に取るべきアクション(例:「A社に3日後フォローコール」)を管理し、抜け漏れを防ぎます。

MQLの文脈においてSFAの最も重要な役割は、MAから引き渡されたリード情報を確実に受け取り、その後の営業活動のすべてを記録することです。インサイドセールスがMQLをSQLに転換するプロセスや、フィールドセールスがSQLをクロージングするまでの全活動履歴がSFAに蓄積されることで、「どのようなMQLが受注に繋がりやすいのか」といった貴重なフィードバックをマーケティング部門に返すことが可能になります。

CRM(顧客関係管理)

CRM(Customer Relationship Management)は、その名の通り、顧客との関係を管理し、良好な関係を長期的に維持・向上させるためのツールです。日本語では「顧客関係管理」や「顧客管理システム」と呼ばれます。

SFAとCRMは機能的に重複する部分が多く、近年ではSFA/CRMとして一体化したツールも増えています。一般的に、SFAが「商談・案件」の管理に重点を置くのに対し、CRMは受注後の「顧客」との関係性維持、つまりカスタマーサクセスやサポートの領域までをカバーする、より広範な概念です。

- 主な機能と役割:

- 顧客情報の一元管理: 企業情報、担当者情報、過去の取引履歴、問い合わせ履歴、クレーム情報など、顧客に関するあらゆる情報を集約します。

- カスタマーサポート支援: 問い合わせ内容や対応履歴を管理し、サポート品質の向上を支援します。

- LTVの最大化: 既存顧客の利用状況を分析し、アップセルやクロスセルの機会を発見したり、解約の兆候を検知したりします。

MA、SFA、CRMは、それぞれが独立して機能するだけでなく、データ連携させることで最大の効果を発揮します。

例えば、MAとSFA/CRMを連携させることで、以下のような理想的な情報フローが実現します。

- MAでMQLが創出されると、そのリード情報が自動的にSFA/CRMに登録される。

- インサイドセールスはSFA/CRM上でそのリード情報と過去の行動履歴(MAで取得)を確認し、アプローチを開始する。

- インサイドセールスやフィールドセールスの活動履歴はすべてSFA/CRMに記録される。

- 商談が受注に至ると、その情報がMAにフィードバックされ、マーケティング施策の成果(受注貢献度)が正確に測定できる。

このように、MA・SFA・CRMの三位一体の連携こそが、The Modelに代表される現代的な営業マーケティング体制を支えるテクノロジー基盤となるのです。

MQLの創出におすすめのMAツール3選

MQL創出の核となるMA(マーケティングオートメーション)ツールは、国内外の多くのベンダーから提供されており、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、特にBtoBビジネスでのMQL創出において評価が高く、国内での導入実績も豊富なMAツールを3つ厳選してご紹介します。

(※掲載している情報は、各公式サイトを参照したものです。最新の料金や機能詳細については、必ず公式サイトでご確認ください。)

| ツール名 | 特徴 | 料金(税抜) | こんな企業におすすめ | 参照元 |

|---|---|---|---|---|

| SATORI | 国産MAツール。匿名の見込み客へのアプローチ(アンノウンマーケティング)に強み。直感的なUIで操作しやすい。 | 初期費用: 300,000円 月額費用: 148,000円~ |

これからMAを導入する中小~中堅企業、Webサイトからのリード獲得を強化したい企業。 | SATORI株式会社公式サイト |

| b→dash | ノーコードでデータ統合・活用が可能なデータマーケティング基盤。MA、CDP、BIなど多彩な機能をオールインワンで提供。 | 要問い合わせ | 社内に散在するデータを統合・活用したい企業、複数のツールを一つのプラットフォームにまとめたい企業。 | 株式会社データX公式サイト |

| List Finder | BtoBマーケティングに特化。シンプルで使いやすく、特に中小企業向けに必要な機能を絞り込んでいる。手厚いサポート体制も魅力。 | 初期費用: 100,000円 月額費用: 39,800円~ |

MAを低コストで始めたい、または初めて導入するBtoB中小企業。 | 株式会社Innovation X Solutions公式サイト |

① SATORI

「SATORI」は、SATORI株式会社が提供する国産のMAツールです。国内での導入実績が豊富で、日本のビジネス環境に合わせた機能開発やサポート体制に定評があります。

SATORIの最大の特徴は、「アンノウンマーケティング」に強いことです。これは、まだ個人情報(メールアドレスなど)を獲得できていない匿名のWebサイト訪問者(アンノウン)に対しても、ポップアップやプッシュ通知といった機能でアプローチし、実名リード(ノウン)化を促進できるというものです。多くのMAツールが実名リード獲得後のナーチャリングに主眼を置く中で、リード獲得の「入口」部分を強化できる点は大きな強みと言えます。

また、UI(ユーザーインターフェース)が直感的で分かりやすく、MAツールを初めて利用する企業でも比較的スムーズに導入・運用を開始できる点も魅力です。リード管理、スコアリング、メール配信、フォーム作成といったMAの基本機能はもちろん、シナリオ設定やレポート機能も充実しており、MQLの創出から育成までを包括的にサポートします。

こんな企業におすすめ:

- これから本格的にMAを活用したマーケティングに取り組みたい中小〜中堅企業

- Webサイトからの新規リード獲得数を増やしたい企業

- 国産ツールならではの手厚い日本語サポートを重視する企業

参照:SATORI株式会社公式サイト

② b→dash

「b→dash」は、株式会社データXが提供する、MAの枠を超えた「データマーケティングプラットフォーム」です。そのコンセプトは「データの取得・統合・活用を、誰でも、もっと簡単に。」という点にあります。

b→dashの最大の特徴は、「データパレット」という業界初のテクノロジーです。通常、MAやBIツールでデータを活用するには、SQLなどの専門的なプログラミング知識が必要になる場面が多くあります。しかしb→dashでは、このデータパレット機能により、プログラミング知識のないマーケターでも、GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)上の直感的な操作だけで、社内に散在する様々なデータ(広告データ、顧客データ、売上データなど)を自由に統合・加工・活用できます。

機能面では、MAだけでなく、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)、BI(ビジネスインテリジェンス)、Web接客、広告連携など、データマーケティングに必要な機能をオールインワンで提供しています。複数のツールを導入・管理する手間やコストを削減し、b→dash一つで一気通貫のデータ活用基盤を構築できるのが強みです。

こんな企業におすすめ:

- 顧客データや広告データなどが社内の各部署に散在し、統合的な活用に課題を感じている企業

- エンジニアのリソースに頼らず、マーケター主導でデータドリブンな施策を実行したい企業

- 複数のマーケティングツールを一つのプラットフォームに集約し、運用を効率化したい企業

参照:株式会社データX公式サイト

③ List Finder

「List Finder」は、株式会社Innovation X Solutionsが提供する、BtoBマーケティングに特化したMAツールです。特に、これからMAを導入する中小企業をメインターゲットとしており、その思想は機能や料金、サポート体制に色濃く反映されています。

List Finderの最大の特徴は、BtoBに必要な機能に絞り込んだ「シンプルさ」と「使いやすさ」です。多機能なMAツールは、使いこなすまでに時間がかかったり、不要な機能のために高額な費用がかかったりすることがあります。List Finderは、BtoBのMQL創出に本当に必要な機能(企業情報特定、有望リスト自動作成、アプローチリスト作成など)を厳選して搭載しており、月額39,800円からという比較的安価な料金で利用を開始できます。

また、導入後のサポート体制が非常に手厚いことでも知られています。専任のコンサルタントによる定例ミーティングや、操作方法に関する無制限の電話サポートなど、MAの運用が初めての企業でも安心して活用できる体制が整っています。まずはスモールスタートでMAを始め、成果を出しながらステップアップしていきたい企業にとって、最適な選択肢の一つと言えるでしょう。

こんな企業におすすめ:

- BtoBマーケティングに特化し、コストを抑えてMAを導入したい中小企業

- MAツールの運用に不安があり、手厚いサポートを求めている企業

- 複雑な機能は不要で、まずは基本的なリード管理とナーチャリングから始めたい企業

参照:株式会社Innovation X Solutions公式サイト

MQLを理解して営業成果を最大化しよう

この記事では、MQL(Marketing Qualified Lead)の基本的な定義から、SQLやSALとの違い、その重要性、そして具体的な創出・育成方法や役立つツールに至るまで、網羅的に解説してきました。

MQLは、単なるマーケティング部門の専門用語ではありません。それは、顧客の購買行動が大きく変化した現代において、マーケティングと営業が手を取り合い、組織全体の生産性を向上させるための「共通言語」であり、戦略的な「羅針盤」です。

MQLを正しく定義し、その創出と育成のプロセスを構築することは、以下のような多くのメリットを企業にもたらします。

- マーケティングと営業の連携強化: 部門間の対立をなくし、共通の目標に向かう協力体制を築きます。

- 営業活動の劇的な効率化: 営業担当者が有望な見込み客に集中できるようになり、生産性が向上します。

- 受注率とLTVの向上: 質の高い商談が増え、自社と親和性の高い顧客を獲得することで、長期的な収益基盤が安定します。

しかし、MQLを中心とした仕組みづくりは、一度で完成するものではありません。最初に設定したMQLの定義やリードスコアリングの基準が、常に最適であるとは限りません。市場環境や顧客のニーズは絶えず変化します。

最も重要なのは、MQLからSQL、そして受注に至るまでの一連のデータを分析し、継続的に改善のサイクル(PDCA)を回し続けることです。「MQLと認定したリードの受注率はどのくらいか?」「どのコンテンツ経由のMQLが最も質が高いか?」といった問いを常に持ち、マーケティングと営業が定期的に議論を重ね、MQLの定義や施策をチューニングしていく。この地道な努力こそが、MQLの価値を最大限に引き出し、企業の持続的な成長を支える原動力となります。

本記事を参考に、まずは自社にとってのMQLとは何かを定義することから始めてみてください。そして、マーケティングと営業が一体となって、データに基づいた科学的な営業マーケティングプロセスを構築し、ビジネスの成果を最大化していきましょう。