現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化とともに大きく変化しています。特に営業の領域では、インサイドセールスやSFA/CRMといった新しい手法やツールが普及し、従来の営業スタイルからの変革が求められています。その中で、古くから存在する「外勤営業」が、「フィールドセールス」として新たな役割を担い、再びその重要性が注目されています。

フィールドセールスは、単に顧客先を訪問するだけの活動ではありません。マーケティングやインサイドセールスといった他部門と連携し、テクノロジーを駆使して最も重要な商談に集中し、顧客との深い関係性を構築して契約を勝ち取る、高度な専門職へと進化しています。

この記事では、フィールドセールスの基本的な定義から、インサイドセールスとの明確な違い、具体的な仕事内容、求められるスキル、そして成果を最大化するためのポイントまで、網羅的に解説します。フィールドセールスの導入を検討している企業の経営者やマネージャー、また、自身のキャリアとしてフィールドセールスを目指す方にとって、実践的な知識と具体的なヒントを提供します。

目次

フィールドセールスとは

フィールドセールスは、現代の営業戦略において中心的な役割を担う重要な存在です。ここでは、その基本的な定義と、なぜ今、この伝統的な営業スタイルが再び注目を集めているのか、その背景を深く掘り下げていきます。

対面での営業活動を主軸とする外勤営業

フィールドセールスとは、その名の通り、顧客の元へ直接訪問し、対面でのコミュニケーションを通じて商談や提案を行う営業スタイル、またその担当者を指します。一般的には「外勤営業」と同義で使われることが多く、企業の営業活動における「足で稼ぐ」部分を担う、伝統的かつ基本的な営業手法です。

主な活動内容は、見込み客(リード)との商談、製品やサービスのデモンストレーション、既存顧客へのフォローアップ、そして契約の締結(クロージング)など、多岐にわたります。特に、以下のような場面でその真価を発揮します。

- 高額な商材や無形サービスを扱う場合: 決裁には慎重な判断が求められるため、直接会って製品の価値を伝え、担当者の信頼を得ることが不可欠です。

- 複雑なソリューション提案が必要な場合: 顧客の抱える課題が多岐にわたる場合、対面でじっくりとヒアリングを行い、複数の関係者と合意形成を図りながら、最適な解決策を共同で作り上げていく必要があります。

- 最終的なクロージングの場面: 契約の最終段階では、価格交渉や導入への最後の後押しなど、繊細なコミュニケーションが求められます。対面でのやり取りは、相手の表情や場の空気を読み取りながら、的確な判断を下す上で非常に有効です。

電話やメール、Web会議といった非対面のコミュニケーション手段が発達した現代においても、対面でしか得られない「信頼感」や「納得感」は、依然としてビジネスの成否を分ける重要な要素です。フィールドセールスは、こうした人間的なつながりを構築し、ビジネスを前に進めるための原動力となる役割を担っています。

フィールドセールスが再び注目される背景

一時期、テクノロジーの進化により、営業活動の主役は非対面のインサイドセールスに移り、フィールドセールスの役割は縮小するのではないかという見方もありました。しかし、実際には逆の現象が起きています。現代の営業組織において、フィールドセールスはかつてないほど戦略的に重要なポジションとして再評価されています。その背景には、主に3つの要因が挙げられます。

1. 営業プロセスの分業化(The Modelの普及)

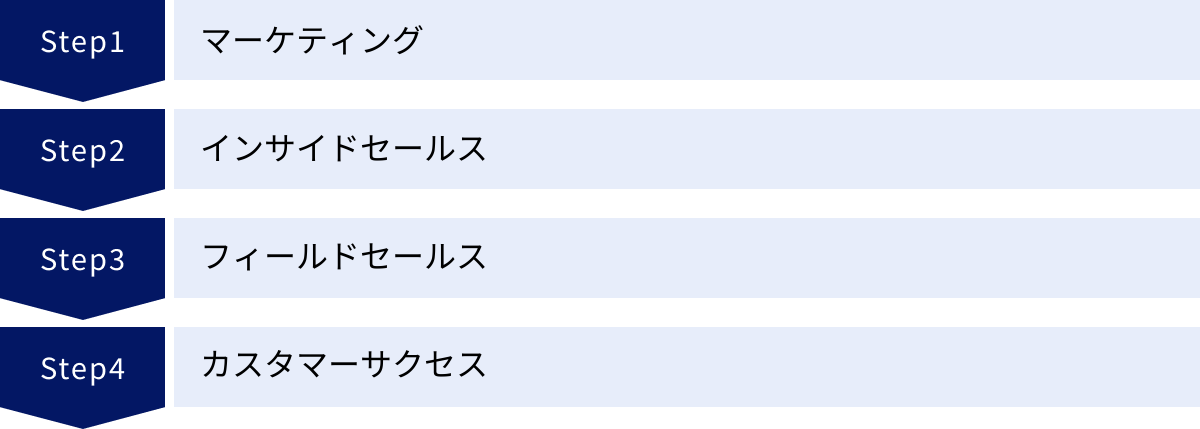

現代の先進的な営業組織では、「The Model(ザ・モデル)」と呼ばれる営業プロセスの分業体制が広く採用されています。これは、マーケティング(リード獲得)、インサイドセールス(リード育成・商談化)、フィールドセールス(商談・クロージング)、カスタマーサクセス(契約後の顧客支援)という4つの部門が連携し、顧客のライフサイクル全体を体系的にサポートする考え方です。

この分業体制において、フィールドセールスは「インサイドセールスによって質が高められた、確度の高い見込み客」との商談に集中できるようになりました。従来のように、営業担当者がテレアポからクロージングまで全てのプロセスを一人で担う必要がなくなったのです。これにより、フィールドセールスは移動や準備に十分な時間をかけ、一件一件の商談の質を極限まで高めることが可能になりました。その結果、営業活動全体の生産性が向上し、フィールドセールスは「クロージングの専門家」として、その価値を飛躍的に高めています。

2. 顧客体験(CX)の重要性の高まり

製品やサービスがコモディティ化し、価格競争が激化する現代市場において、企業が競争優位性を確立するためには「顧客体験(Customer Experience, CX)」の向上が不可欠です。顧客は単に良い製品を求めているだけでなく、購入プロセス全体における心地よい体験や、自分たちのビジネスを深く理解してくれるパートナーを求めています。

フィールドセールスによる対面でのコミュニケーションは、このCXを向上させる上で極めて重要な役割を果たします。直接会って話をすることで、顧客のオフィス環境や企業文化、担当者の人柄といった、非対面では得られない定性的な情報を得られます。こうした深い理解に基づいた提案は、顧客に「自分たちのことを本当に考えてくれている」という安心感と信頼感を与えます。この強固な信頼関係こそが、長期的なビジネスパートナーシップの礎となり、結果としてLTV(顧客生涯価値)の最大化につながるのです。

3. テクノロジーの進化による営業活動の高度化

SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)、Web会議システムといったテクノロジーの進化も、フィールドセールスの役割を後押ししています。

- SFA/CRMの活用: 顧客情報、商談履歴、進捗状況などを一元管理することで、フィールドセールスは訪問前に顧客の状況を詳細に把握できます。これにより、より的を射た提案が可能になります。また、活動報告をデータとして蓄積することで、個人のスキルに依存しがちな営業ノウハウを組織全体で共有し、チームとしての営業力を底上げできます。

- Web会議システムとのハイブリッド化: 全ての商談を対面で行う必要はありません。初回のヒアリングや簡単なフォローアップはWeb会議で行い、重要な提案やクロージングの場面では対面で訪問するといった「ハイブリッド型」の営業スタイルが主流になりつつあります。これにより、フィールドセールスは移動時間を削減し、より効率的に、かつ重要な場面にリソースを集中投下できるようになりました。

このように、フィールドセールスは決して古い営業スタイルではなく、営業プロセスの分業化、顧客体験の重視、そしてテクノロジーの進化という現代的な潮流の中で、その専門性と戦略的重要性を増しているのです。

インサイドセールスとの違い

フィールドセールスとインサイドセールスは、現代の営業組織における両輪であり、それぞれの役割を正しく理解し、連携させることが成功の鍵となります。両者は単に「外勤」と「内勤」という場所の違いだけでなく、営業手法、担当フェーズ、目的、そして評価指標(KPI)において明確な違いがあります。

| 比較項目 | フィールドセールス(Field Sales) | インサイドセールス(Inside Sales) |

|---|---|---|

| 営業手法 | 対面での訪問営業が中心。製品デモやプレゼンテーションを直接行う。 | 非対面(電話、メール、Web会議など)での営業活動が中心。 |

| 担当顧客フェーズ | 商談化された確度の高い見込み客(SQL)。クロージングに近い段階。 | 獲得したばかりの見込み客(MQL)の育成(ナーチャリング)。 |

| 主な役割と目的 | 契約締結(クロージング)による売上の創出。顧客との深い関係構築。 | 有効商談の創出(アポイント獲得)。見込み客の確度向上。 |

| KPI(例) | 受注数、受注率、受注金額、顧客単価(ACV/ARPA)など。 | 有効商談化数(SQL数)、商談化率、架電数、メール開封率など。 |

営業手法の違い

最も分かりやすい違いは、その営業手法にあります。

フィールドセールスは「対面(Face-to-Face)」が基本です。顧客のオフィスに直接足を運び、会議室で商談を行います。この手法の最大の強みは、非言語的な情報を豊富にやり取りできる点です。相手の表情、声のトーン、身振り手振り、場の空気感などを敏感に察知し、コミュニケーションを柔軟に調整できます。また、実際の製品を手に取ってデモンストレーションを行ったり、ホワイトボードを使って複雑な概念を図解したりすることで、顧客の理解を深め、納得感を高めることができます。雑談を交えながら人間関係を構築し、個人的な信頼を得やすいのも対面ならではのメリットです。

一方、インサイドセールスは「非対面(リモート)」で活動します。主な武器は電話、メール、そして近年ではWeb会議システムです。物理的な移動がないため、時間的・金銭的コストを大幅に削減でき、一日にアプローチできる顧客数が格段に多くなります。この効率性の高さがインサイドセールスの最大の武器です。日本全国、あるいは世界中の顧客に対して、オフィスにいながらアプローチできるため、商圏の制約を受けません。しかし、対面に比べて得られる情報が限られるため、よりロジカルな説明能力や、声だけで信頼感を与えるコミュニケーションスキルが求められます。

担当する顧客フェーズの違い

営業プロセスにおいて、フィールドセールスとインサイドセールスが担当する顧客の「温度感」も大きく異なります。

インサイドセールスが担当するのは、主に「育成フェーズ」の見込み客です。マーケティング部門がWebサイトからの資料請求やセミナー参加などで獲得した、まだ自社製品・サービスへの関心がそれほど高くない見込み客(MQL: Marketing Qualified Lead)に対して、電話やメールで定期的にコンタクトを取ります。そして、情報提供やヒアリングを通じて彼らの課題を明確にし、関心度を高めていく「リードナーチャリング(育成)」を行います。その結果、購入意欲が十分に高まり、具体的な商談に進める状態になった見込み客(SQL: Sales Qualified Lead)を創出することが、インサイドセールスの役割です。

そして、フィールドセールスは、このインサイドセールスから引き継いだ「SQL」、つまり「ホットな見込み客」を担当します。すでに課題が明確で、解決策を求めている状態の顧客に対して、より踏み込んだ提案活動を行います。顧客のビジネスを深く理解し、具体的な導入プランや費用対効果を提示し、最終的な意思決定を促します。つまり、バトンの最終走者として、ゴールテープである「契約」を切るのがフィールドセールスのミッションです。

主な役割と目的の違い

担当フェーズが異なれば、当然、その役割と目的も異なります。

フィールドセールスの最大の目的は「受注(クロージング)」です。営業活動の最終ゴールである契約を成立させ、会社の売上を直接的に作り出すことが求められます。そのため、商談の場では、顧客の課題を解決するソリューションを提示するだけでなく、競合他社との比較、価格交渉、導入スケジュールの調整など、契約締結に向けたあらゆる障害を取り除く必要があります。顧客との深い信頼関係を武器に、最終的な意思決定を後押しする「クローザー」としての役割が中心です。

対して、インサイドセールスの主な目的は「質の高い商談機会の創出」です。闇雲にアポイントを取るのではなく、見込み客の課題やニーズ、予算、決裁権などを事前にヒアリングし、「この顧客となら、フィールドセールスが実りある商談を行える」と判断した上で、バトンを渡すことが重要です。インサイドセールスが創出する商談の「質」が、フィールドセールスの受注率、ひいては会社全体の売上を大きく左右します。そのため、彼らは営業パイプラインの「ゲートキーパー(門番)」とも言える重要な役割を担っています。

KPI(重要業績評価指標)の違い

目的が違えば、成果を測るためのKPIも自ずと変わってきます。

フィールドセールスのKPIは、売上に直結する「成果指標」が中心になります。

- 受注数・受注率: 設定された期間内に何件の契約を獲得できたか、また商談数に対して何パーセントが受注に至ったか。

- 受注金額: 獲得した契約の総額。企業の売上目標達成への貢献度を示します。

- 顧客単価 (ACV/ARPA): 1契約あたりの平均金額。高単価の契約を獲得できているかを示します。

これらの指標は、フィールドセールスの最終的なパフォーマンスを直接的に評価するものです。

一方、インサイドセールスのKPIは、フィールドセールスへの貢献度を測る「活動量・質に関する指標」が中心になります。

- 有効商談化数(SQL数): フィールドセールスに引き渡した商談の数。

- 商談化率: アプローチした見込み客のうち、何パーセントが有効な商談につながったか。

- 架電数・通話時間・メール送信数: 活動量を測る基本的な指標。

- アポイント獲得率: 架電数に対してアポイントが取れた割合。

これらの指標を通じて、インサイドセールスチームが効率的かつ効果的に活動できているかを評価します。重要なのは、インサイドセールスのKPIが、フィールドセールスの最終的なKPI(受注率など)にどう貢献しているかをセットで分析することです。これにより、両部門の連携をより強固なものにできます。

営業プロセス「The Model」におけるフィールドセールスの位置付け

現代の営業戦略を語る上で欠かせないのが、「The Model(ザ・モデル)」というフレームワークです。これは、顧客の獲得から契約、そして成功までの一連のプロセスを、専門性の高い複数の部門が連携して担う分業体制のことで、多くのSaaS企業を中心に導入が進んでいます。このモデルを理解することは、フィールドセールスが組織全体の中でどのような役割を担っているのかを正確に把握する上で不可欠です。

The Modelは、一般的に以下の4つのプロセスで構成されています。

- マーケティング (Marketing)

- インサイドセールス (Inside Sales)

- フィールドセールス (Field Sales)

- カスタマーサクセス (Customer Success)

これらのプロセスは、川の流れのように上流から下流へと顧客情報を引き継いでいきます。そして、各部門のKPI(重要業績評価指標)は、次の部門の活動量に直結するように設計されており、プロセス全体が連動して機能します。この中で、フィールドセールスがどこに位置し、前後のプロセスとどう関わっているのかを見ていきましょう。

マーケティング

The Modelの最上流に位置するのがマーケティング部門です。主な役割は「見込み客(リード)の獲得」です。Webサイト、オウンドメディア、SEO、Web広告、SNS、展示会、セミナーなど、あらゆるチャネルを駆使して、自社の製品やサービスに少しでも興味を持つ可能性のある個人や企業の情報を集めます。

マーケティング部門のKPIは、リード獲得数や、そのリードの質を測るMQL(Marketing Qualified Lead)数などが設定されます。MQLとは、例えば「Webサイトから資料をダウンロードした」「セミナーに参加した」など、一定の基準を満たした、インサイドセールスがアプローチする価値のある見込み客のことを指します。

この段階では、まだ顧客の課題やニーズは漠然としています。マーケティング部門のミッションは、できるだけ多くの、そして質の高いリードの「種」を蒔き、次のインサイドセールス部門に供給することです。フィールドセールスから見れば、マーケティング部門は自分たちがアプローチする未来の顧客候補を最初に発掘してくれる、重要な起点となります。

インサイドセールス

マーケティング部門からMQLのリストを引き継ぐのが、The Modelの第二段階であるインサイドセールス部門です。その役割は「見込み客の育成(リードナーチャリング)と選別」です。

インサイドセールスは、電話やメール、Web会議といった非対面の手段を用いてMQLにアプローチします。単にアポイントを取るだけでなく、対話を通じて顧客の抱える課題、予算感、導入時期、決裁権の有無などを丁寧にヒアリングします。そして、まだ導入検討の段階に至っていない顧客には、有益な情報を提供し続けることで関係を維持し、徐々に興味・関心を高めていきます(ナーチャリング)。

そして、ヒアリングとナーチャリングの結果、「課題が明確で、予算もあり、導入意欲が高い」と判断された見込み客を「SQL(Sales Qualified Lead)」として認定し、フィールドセールスに引き渡します。これがインサイドセールスの最大のミッションです。

インサイドセールスは、マーケティングとフィールドセールスの間に立つ「架け橋」であり、営業パイプラインの品質を管理する「フィルター」の役割を担っています。インサイドセールスがどれだけ質の高いSQLを創出できるかが、フィールドセールスの商談の質と受注率を直接的に左右するため、両者の連携は極めて重要です。

フィールドセールス

インサイドセールスから質の高いSQLというバトンを受け取り、ゴールテープを切るのが、The Modelの第三段階、フィールドセールスです。その役割は、言うまでもなく「商談の実施と契約の締結(クロージング)」です。

フィールドセールスは、すでに温められた確度の高い顧客との商談に集中できます。事前情報が揃っているため、初対面の段階から深いレベルの議論に入ることができます。対面でのコミュニケーション能力を最大限に活かし、顧客の潜在的なニーズまで掘り下げ、最適なソリューションを提案します。

製品デモンストレーション、複数関係者との合意形成、競合他社との差別化、価格交渉といった、契約締結までの複雑なプロセスを主導します。The Modelにおいて、フィールドセールスは売上を直接生み出す「収益化エンジン」の中核を担っており、そのパフォーマンスが事業の成長を大きく左右します。

KPIは、受注数、受注率、受注額といった、売上に直結する指標が設定されます。フィールドセールスは、商談の結果(受注・失注の理由など)をSFA/CRMに正確に記録し、インサイドセールスやマーケティング部門にフィードバックする責任も負います。このフィードバックが、上流プロセスの改善につながり、The Model全体の精度を高めていくのです。

カスタマーサクセス

契約締結はゴールではなく、顧客との長期的な関係の始まりです。The Modelの最終段階を担うのがカスタマーサクセス部門です。その役割は「契約後の顧客の成功支援とLTV(顧客生涯価値)の最大化」です。

フィールドセールスから契約後の顧客情報を引き継ぎ、製品・サービスの導入支援(オンボーディング)や活用促進のためのサポートを提供します。顧客が製品・サービスを最大限に活用し、ビジネス上の成果を実感できるように能動的に働きかけることで、顧客満足度を高め、解約(チャーン)を防ぎます。

さらに、顧客との良好な関係を維持する中で、新たなニーズや課題を発見し、上位プランへのアップグレード(アップセル)や関連製品の追加購入(クロスセル)を提案することも重要なミッションです。このアップセル・クロスセルの機会をインサイドセールスやフィールドセールスに連携することもあり、The Modelのサイクルを循環させる起点にもなります。

このように、The Modelという大きな流れの中で、フィールドセールスはインサイドセールスが育て上げた商談機会を確実に売上に結びつけ、その成果をカスタマーサクセスへと繋ぐ、極めて重要なハブの役割を果たしているのです。

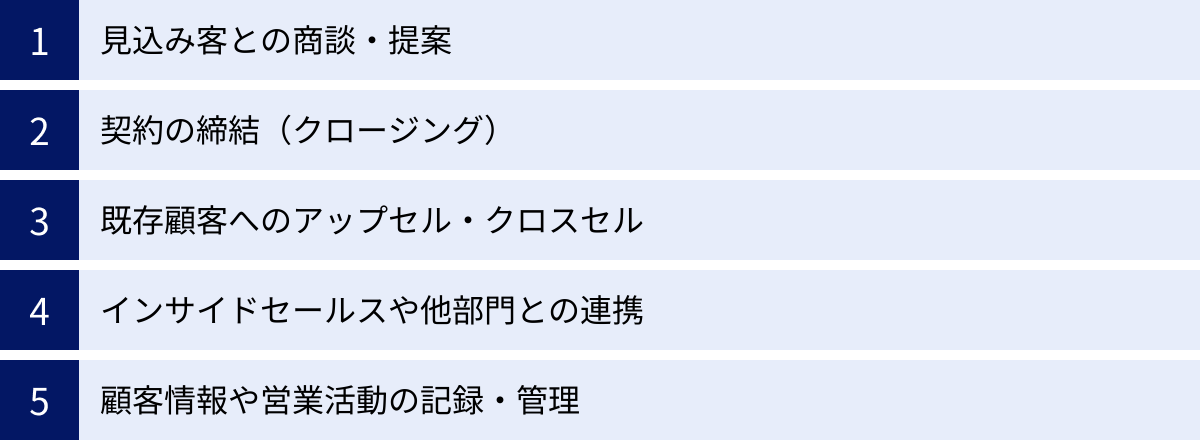

フィールドセールスの具体的な仕事内容

フィールドセールスの役割は、単に顧客と会って話すだけではありません。商談の準備からクロージング、そして他部門との連携まで、その業務は多岐にわたります。ここでは、フィールドセールスの一連の仕事内容を5つのステップに分解し、それぞれで何が行われているのかを具体的に解説します。

見込み客との商談・提案

これはフィールドセールスの最も中核となる業務です。インサイドセールスから引き継いだ、確度の高い見込み客(SQL)に対して、具体的な提案活動を行います。このプロセスは、さらにいくつかのステップに分かれます。

- 事前準備: 商談の成否の8割は準備で決まるとも言われます。SFA/CRMに記録されている顧客情報を徹底的に読み込みます。インサイドセールスとのやり取りの履歴、顧客の業界、事業内容、Webサイト、プレスリリースなど、あらゆる情報を収集し、顧客が抱えているであろう課題やニーズについて仮説を立てます。その仮説に基づき、顧客に「刺さる」提案書の作成や、効果的なデモンストレーションのシナリオを構築します。

- 初回訪問・ヒアリング: 初回訪問では、提案を急ぐのではなく、まず信頼関係を構築し、顧客の課題を深く理解することに注力します。準備段階で立てた仮説をぶつけながら、オープンクエスチョン(「なぜ」「どのように」で始まる質問)を多用し、顧客自身も気づいていないような潜在的なニーズ(インサイト)を引き出すことが重要です。ここで得た情報が、後の提案の質を大きく左右します。

- ソリューション提案・デモンストレーション: ヒアリングで得た情報に基づき、自社の製品やサービスが、顧客の課題をどのように解決できるのかを具体的に提示します。単なる機能の羅列ではなく、「このサービスを導入することで、あなたのビジネスはこう変わる」という未来の成功イメージ(ストーリー)を語ることが求められます。必要であれば、実際の製品を使ったデモンストレーションを行い、顧客に操作感や効果を体感してもらいます。

- 質疑応答: 提案後には、必ず顧客からの質問や懸念が出てきます。これらに対して、的確かつ誠実に回答することで、不安を解消し、納得感を高めていきます。ここで曖昧な回答をしてしまうと、一気に信頼を失いかねません。

契約の締結(クロージング)

提案を行い、顧客の導入意欲が高まった後、ビジネスとして成立させるための最終プロセスがクロージングです。非常に繊細なコミュニケーションと交渉力が求められます。

- 見積書の提出と説明: 提案内容に基づいた正式な見積書を提出します。価格だけでなく、提供するサービスの範囲、サポート内容などを明確に説明し、顧客に誤解がないようにします。

- 決裁者へのプレゼンテーション: 商談の相手が担当者レベルの場合、最終的な意思決定を行う決裁者(役員や社長など)へのプレゼンテーションが必要になることが多くあります。決裁者は多忙であり、細かい機能よりも「費用対効果(ROI)」や「経営へのインパクト」といった視点を重視します。決裁者の関心事に合わせた、簡潔で説得力のある説明が不可欠です。

- 交渉: 価格や契約条件に関する交渉は、クロージングにおいて最も難しい部分の一つです。単に値引き要求に応じるのではなく、自社の利益を確保しつつ、顧客にも満足してもらえる着地点を探ります。付加価値を提示したり、代替案を提案したりすることで、Win-Winの関係を築く交渉力が試されます。

- 契約手続き: 契約内容が合意に至れば、契約書の取り交わしを行います。法務部門と連携し、契約内容に法的な問題がないかを確認しながら、スムーズに手続きを進めます。

既存顧客へのアップセル・クロスセル

フィールドセールスの仕事は、新規契約を獲得して終わりではありません。既存顧客との関係を維持・発展させ、LTV(顧客生涯価値)を最大化することも重要なミッションです。

- アップセル: 顧客が現在利用している製品やサービスよりも、上位のプランや高機能なモデルを提案し、顧客単価を引き上げること。例えば、利用ユーザー数を増やしたり、より高機能なプランに移行してもらったりするケースがこれにあたります。

- クロスセル: 顧客が現在利用している製品やサービスに加えて、関連する別の製品やサービスを提案し、購入してもらうこと。例えば、会計ソフトを導入している顧客に、連携可能な経費精算システムを提案するケースなどが考えられます。

これらの提案を行うためには、定期的に顧客を訪問し、導入後の状況をヒアリングしたり、新たな事業計画について情報交換したりするなど、良好な関係を維持しておくことが不可欠です。顧客のビジネスの成功を支援する中で生まれた信頼関係が、自然な形でのアップセル・クロスセルにつながります。

インサイドセールスや他部門との連携

The Modelの考え方が示す通り、フィールドセールスは孤立して活動するわけではありません。成果を最大化するためには、他部門との密な連携が不可欠です。

- インサイドセールスとの連携: 最も重要な連携相手です。インサイドセールスから引き継いだ商談の結果(受注、失注、保留など)とその理由を、速やかにフィードバックします。例えば、「この業界の顧客は、〇〇という機能への関心が高かった」「予算感が合わずに失注した」といった具体的な情報を共有することで、インサイドセールスは今後のターゲティングやヒアリングの精度を高めることができます。定期的なミーティングを開き、互いの活動状況や課題を共有することが成功の鍵です。

- マーケティング部門との連携: 顧客と直接対話するフィールドセールスは、「市場の生の声」を知る貴重な情報源です。顧客が抱える最新の課題、競合他社の動向、業界のトレンドといった現場の情報をマーケティング部門にフィードバックすることで、より効果的な広告キャンペーンやコンテンツ作成に活かすことができます。

- カスタマーサクセスとの連携: 契約が締結されたら、顧客情報をカスタマーサクセス部門にスムーズに引き継ぎます。商談の過程で把握した顧客の期待値や懸念点を正確に伝えることで、契約後のスムーズな導入支援と、長期的な顧客満足度の向上につながります。

顧客情報や営業活動の記録・管理

これまでの全ての活動を支える基盤となるのが、SFA/CRMへの情報記録・管理です。一見、地味な事務作業に見えますが、現代の営業活動において極めて重要な業務です。

- 商談内容の記録: いつ、誰と、どのような話をしたのか。顧客がどのような点に関心を示し、どのような懸念を抱いていたのか。次のアクションプランは何か。こうした情報を詳細に記録します。

- 進捗状況の管理: 各商談が現在どのフェーズ(提案中、交渉中など)にあるのかを正確に更新します。これにより、上司はチーム全体の進捗を把握し、的確なアドバイスができます。

- 情報の属人化防止: 担当者が異動や退職した場合でも、SFA/CRMに情報が残っていれば、後任者はスムーズに業務を引き継ぐことができます。これにより、個人のスキルに依存する「属人的な営業」から、組織として戦う「再現性のある営業」へと脱却できます。

- データ分析への活用: 蓄積されたデータは、営業戦略を立てる上での貴重な資産となります。「どのような業界の受注率が高いのか」「失注の最も多い原因は何か」といった分析を通じて、営業活動全体の改善につなげることができます。

正確な情報入力は、未来の自分自身とチーム全体を助けるための投資と言えるでしょう。

フィールドセールスを導入するメリット・デメリット

フィールドセールスは、特に高額商材や複雑なソリューションを扱うビジネスにおいて強力な武器となりますが、その一方で考慮すべきデメリットも存在します。導入を検討する際には、これらの両側面を正しく理解し、自社のビジネスモデルやリソースと照らし合わせて判断することが重要です。

フィールドセールスのメリット

対面でのコミュニケーションを主軸とするフィールドセールスには、非対面の営業手法では得難い、明確なメリットがあります。

顧客と深い関係を築きやすい

フィールドセールスの最大のメリットは、顧客との間に強固な信頼関係を構築できる点にあります。直接顔を合わせることで、言葉だけでは伝わらない熱意や誠実さが相手に伝わります。

- 非言語コミュニケーションの力: 人はコミュニケーションにおいて、言葉の内容(言語情報)だけでなく、表情、声のトーン、視線、身振り手振りといった非言語情報から多くの影響を受けます。フィールドセールスは、こうした非言語情報を駆使して、相手に安心感や親近感を与えることができます。穏やかな表情で頷きながら話を聞く、身振り手振りを交えて熱心に説明するといった行動が、無意識のうちに相手との心理的な距離を縮めます。

- 雑談から生まれる人間関係: 商談の本題に入る前の雑談も、関係構築において重要な役割を果たします。趣味の話や最近のニュースなど、業務とは直接関係のない会話を交わすことで、相手の人柄に触れ、互いに「一人の人間」として認識し合うことができます。こうした人間的なつながりが、「この人から買いたい」「この人になら相談できる」という信頼感の土台となります。

- 課題の深いレベルでの共有: 信頼関係が深まると、顧客は公式な場では話しにくいような、社内のデリケートな問題や本音を打ち明けてくれることがあります。こうした深いレベルでの課題共有ができると、より本質的で、顧客の心に響く提案が可能になります。

高い受注率が期待できる

インサイドセールスによって確度が高められた商談を扱うことに加え、対面でのコミュニケーションが持つ特性により、フィールドセールスは高い受注率を実現するポテンシャルを持っています。

- 複雑な内容の的確な伝達: 複雑な製品の仕組みや、無形のソリューションがもたらす価値を、口頭や資料だけで完全に伝えるのは困難です。フィールドセールスは、その場でホワイトボードに図を描いたり、実際の製品を操作してデモンストレーションを見せたりすることで、顧客の理解度を飛躍的に高めることができます。疑問点があればその場で即座に解消できるため、顧客の不安や誤解を取り除き、スムーズな意思決定を促します。

- 決裁者への直接アプローチ: BtoBの商談では、最終的な意思決定を行う決裁者にいかにアプローチするかが鍵となります。フィールドセールスは、顧客企業を訪問する中で、担当者だけでなく、その上司や役員といった決裁者と直接対話する機会を得やすくなります。決裁者に直接、自社のソリューションがもたらす経営上のメリットを訴求できれば、商談が一気に進展する可能性が高まります。

- 場の空気を読んだ柔軟な対応: 商談の雰囲気や相手の反応をリアルタイムで感じ取り、提案の切り口を変えたり、話すスピードを調整したりと、柔軟に対応できるのも対面の強みです。相手が退屈そうにしていれば核心を突く質問を投げかけ、懸念の表情を浮かべていれば丁寧に補足説明を加えるなど、その場に応じた最適な立ち振る舞いが、顧客の納得感を引き出し、受注へと導きます。

顧客のリアルな反応や情報を得られる

フィールドセールスは、営業活動を通じて、自社の製品開発やマーケティング戦略にとって極めて貴重な「一次情報」を収集することができます。

- 定性的な情報の収集: 顧客のオフィスを訪れることで、その企業の雰囲気、社員の働き方、掲示されているスローガンなど、数値化できない定性的な情報に触れることができます。こうした情報は、顧客の企業文化や価値観を理解する上で重要なヒントとなり、よりパーソナライズされた提案につながります。

- 製品・サービスへの生のフィードバック: デモンストレーションを行っている際の、顧客の率直な反応(「この機能は便利だ」「ここの操作は分かりにくい」など)は、製品開発チームにとって何よりの宝物です。こうした「生のフィードバック」を社内に持ち帰り共有することで、より顧客に愛される製品への改善サイクルを回すことができます。

- 市場や競合の最新動向: 顧客との対話の中では、業界の最新トレンドや、競合他社の動向に関する話題が出ることも少なくありません。こうした現場で得られる活きた情報は、マーケティング部門が市場分析を行ったり、経営層が事業戦略を立案したりする上で、非常に価値の高いインプットとなります。

フィールドセールスのデメリット

多くのメリットがある一方で、フィールドセールスには物理的な制約や構造的な課題も存在します。

移動コストや時間がかかる

最も分かりやすいデメリットは、コストと時間の非効率性です。

- 金銭的コスト: 顧客先への訪問には、交通費(電車代、ガソリン代、高速道路代など)がかかります。遠方の顧客であれば、宿泊費や出張手当も必要になります。これらのコストは、営業活動が活発になるほど積み重なり、企業の利益を圧迫する要因となり得ます。

- 時間的コスト: 営業担当者は、商談そのものだけでなく、移動にも多くの時間を費やします。都市部であれば交通渋滞、地方であれば長距離移動が伴います。この移動時間は、直接的な価値を生み出さない時間であり、営業活動全体の生産性を下げる大きな要因です。1時間の商談のために、往復で3時間かかるというケースも珍しくありません。

一日に対応できる商談数に限りがある

移動に時間がかかるという事実は、必然的に一人の営業担当者が一日にこなせる商談数に物理的な上限をもたらします。どんなに優秀な営業担当者でも、一日に訪問できるのは数社程度が限界でしょう。

インサイドセールスであれば、移動時間ゼロで次々と顧客にアプローチできるのと比較すると、その差は歴然です。特に、広範囲のエリアをカバーする必要がある場合や、多くのリードに迅速にアプローチしたい場合には、フィールドセールス中心の体制はボトルネックになり得ます。この制約があるからこそ、「どの商談に貴重な訪問時間を使うか」という優先順位付けが極めて重要になり、インサイドセールスによるリードの質の向上が不可欠となるのです。

スキルが属人化しやすい

フィールドセールスは、個々の担当者の対人スキルや経験、勘といった要素に成果が大きく依存しがちです。これにより、営業ノウハウが特定の個人に集中してしまう「属人化」という問題が発生しやすくなります。

- 再現性の欠如: 特定のトップセールス担当者が驚異的な成果を上げていても、そのノウハウが言語化・体系化されていなければ、他のメンバーが真似をすることは困難です。その結果、チーム全体の成績は安定せず、そのトップセールスが退職してしまうと、売上が大きく落ち込むというリスクを抱えることになります。

- 新人育成の難しさ: スキルが属人化している組織では、新人の育成が「見て覚えろ」というOJT頼りになりがちです。体系的な教育プログラムがないため、成長スピードが遅くなったり、個人の資質によって成果に大きな差が出たりする傾向があります。

- 情報共有の壁: 優秀な営業担当者ほど、自身のノウハウを「秘伝のタレ」のように囲い込んでしまい、チーム内での共有に消極的な場合があります。これにより、組織全体の学習機会が失われ、営業力の底上げが妨げられます。

こうしたデメリットを克服するためには、後述するSFA/CRMの活用や、ナレッジ共有の仕組みづくりが不可欠となります。

フィールドセールスに求められる5つのスキル

フィールドセールスとして成功するためには、単に外向的で話好きというだけでは不十分です。顧客の懐に飛び込み、信頼を勝ち取り、最終的に契約へと導くためには、複合的で高度なスキルセットが求められます。ここでは、特に重要とされる5つのスキルについて、それぞれ具体的に解説します。

① 顧客の課題を見抜くヒアリング力

フィールドセールスの仕事は、自社製品を売り込むことではありません。顧客の抱える課題を解決することです。そのためには、まず顧客が何に困っているのかを正確に、そして深く理解する必要があります。ここで重要になるのが「ヒアリング力」です。

優れたヒアリング力とは、ただ相手の話を聞く「傾聴力」に留まりません。戦略的な質問を通じて、顧客自身もまだ明確に認識していない「潜在的な課題」を掘り起こし、言語化する能力を指します。顧客が「〇〇が欲しい」と言ったとしても、その背景には「なぜそれが欲しいのか」「それを手に入れて最終的にどうなりたいのか」という、より本質的な動機(インサイト)が隠されています。

例えば、顧客が「もっと効率的な業務システムが欲しい」と話したとします。凡庸な営業はすぐに自社システムの機能説明を始めますが、優れたフィールドセールスは「なぜ、今、効率化が必要なのですか?」「具体的にどの業務に時間がかかっていると感じますか?」「効率化によって生まれた時間で、チームとして何を実現したいですか?」といった質問を重ねます。そうすることで、「残業時間を削減して従業員満足度を上げたい」「競合よりも早く新サービスを市場に投入したい」といった、真の目的(ToBe)が見えてきます。このレベルまで課題を掘り下げられて初めて、心に響く提案が可能になるのです。

② 最適な解決策を提示する提案力

ヒアリングによって顧客の課題を深く理解したら、次はその課題に対する最適な解決策を提示する「提案力」が求められます。ここで重要なのは、自社製品の機能説明に終始しないことです。

顧客が知りたいのは、製品のスペックではなく、「その製品が自分の問題をどう解決してくれるのか」という具体的なストーリーです。優れた提案力とは、以下の要素を論理的かつ情熱的に伝える能力です。

- 課題の再定義: まず、「ヒアリングの結果、御社の本質的な課題は〇〇であると理解しました」と、顧客の課題を自分の言葉で要約し、認識が合っているかを確認します。これにより、顧客は「この人は我々のことを理解してくれている」と感じます。

- 解決策の提示: 次に、「その課題に対し、弊社の△△という製品は、□□という機能によって解決できます」と、課題と解決策を明確に結びつけます。

- 導入効果の具体化(Before/After): そして最も重要なのが、「このソリューションを導入することで、現在〇〇にかかっている時間が半分になり(Before)、その結果、年間で〇〇円のコスト削減が見込めます(After)」というように、導入後の理想の姿を定量的・定性的に示すことです。顧客が投資対効果(ROI)を具体的にイメージできるように支援することが、意思決定を強力に後押しします。

- ストーリーテリング: これらの要素を、感動的な物語のように構成して伝えるのが理想です。顧客を主人公とし、課題という困難に立ち向かい、自社製品という武器を手に入れて成功を収める、というストーリーを描くことで、提案はより記憶に残り、共感を呼びます。

③ 信頼関係を築くコミュニケーション能力

フィールドセールスは、対面でのやり取りが基本となるため、高度なコミュニケーション能力が不可欠です。これは単に話がうまいということではなく、相手に安心感と信頼感を与え、心を開いてもらうための総合的な対人スキルを意味します。

- 第一印象の重要性: 清潔感のある身だしなみ、明るい表情、はきはきとした挨拶といった基本的な要素が、最初の数秒で相手に与える印象を決定づけます。

- 傾聴と共感: 相手の話を遮らずに最後まで聞き、適度な相槌を打ち、「なるほど、〇〇という点でお困りなのですね」と相手の言葉を繰り返すことで、「あなたの話を真剣に聞いています」という姿勢を示します。相手の感情に寄り添い、共感を示すことも重要です。

- 非言語コミュニケーション: 相手の目を見て話す、リラックスした姿勢を保つ、適度なジェスチャーを交えるといった非言語的な要素も、円滑なコミュニケーションを助けます。

- 雑談力: 商談の冒頭や合間に、相手の興味関心に合わせた雑談を振ることで、場の緊張を和らげ、人間的な距離を縮めることができます。日頃から幅広い分野にアンテナを張っておくことが求められます。

これらのスキルを駆使して、「この人になら本音で相談できる」「この人と一緒に仕事がしたい」と顧客に思わせることができれば、商談は非常に有利に進みます。

④ 成果を最大化する自己管理能力

フィールドセールスは、オフィスを離れて一人で活動する時間が長いため、自律的に行動し、自身のパフォーマンスを管理する「自己管理能力」が極めて重要になります。

- 時間管理: 移動時間や商談時間、資料作成の時間などを効率的に配分し、一日のスケジュールを最適化する能力。どのタスクにどれくらいの時間をかけるかを見積もり、計画通りに実行することが求められます。

- 目標管理: 会社から与えられた売上目標を、月次、週次、日次の行動目標にまでブレークダウンし、進捗を常に把握する能力。「今月あと〇〇円の売上が必要だから、今週は〇件のクロージングを目指そう。そのためには、今日中に〇件のフォローアップコールをしよう」というように、最終目標から逆算して日々の行動を設計することが重要です。

- モチベーション管理: 営業活動には、失注や顧客からの厳しい言葉など、精神的にタフな場面も多くあります。失敗を引きずらずに気持ちを切り替え、常に高いモチベーションを維持するセルフコントロール能力も不可欠です。

- 健康管理: 体が資本の仕事です。不規則になりがちな生活の中でも、十分な睡眠や栄養を確保し、常にベストなコンディションで顧客の前に立てるよう、自身の健康を管理することもプロフェッショナルとしての責任です。

⑤ 説得力のある交渉力・クロージング力

商談が最終段階に進むと、契約条件を詰め、顧客の最後の迷いを断ち切る「交渉力」と「クロージング力」が試されます。

- 交渉力: 交渉とは、相手を打ち負かすことではなく、双方にとって納得のいく着地点(Win-Win)を見つけるプロセスです。顧客から価格交渉を求められた際に、ただ安易に値引きするのではなく、「この価格が難しいのであれば、一部の機能を制限したプランはいかがでしょうか」「長期契約をいただけるのであれば、この価格で対応します」といった代替案を提示し、自社の利益を守りつつ顧客の満足度を高める能力が求められます。

- クロージング力: 顧客が導入に前向きであるものの、最後の決断をためらっている際に、その背中をそっと押してあげるスキルです。これには、様々なテクニックがあります。例えば、「このキャンペーン価格は今月末までです」と期限を設ける(緊急性を演出する)、「〇〇様のような先進的な企業には、ぜひこのソリューションをいち早くご活用いただきたいです」と期待感を伝える、といった方法です。重要なのは、強引に契約を迫るのではなく、顧客が抱える最後の懸念(「導入後のサポートは大丈夫か?」など)を丁寧に取り除き、安心して決断できる状況を作り出すことです。

これらの5つのスキルは独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。これらのスキルをバランス良く高めていくことが、トップフィールドセールスへの道と言えるでしょう。

フィールドセールスの主なKPI設定例

フィールドセールスの活動成果を正しく評価し、目標達成に向けた改善アクションを促すためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。KPIは、フィールドセールスの最終的なゴールである「売上への貢献」を測るための指標であり、具体的で測定可能でなければなりません。ここでは、一般的に用いられる主要なKPIについて、その意味と設定のポイントを解説します。

| KPI指標 | 指標の意味 | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| 受注数・受注率 | 一定期間内に獲得した契約件数と、商談数に対する受注件数の割合。 | 営業活動の最終的な「成功率」を示す最も基本的な指標。受注率の変動は、商談の質やクロージングスキルの変化を反映する。 |

| 受注金額 | 一定期間内に獲得した契約の総額。 | 売上目標への直接的な貢献度を示す指標。特に、案件ごとの規模が異なるビジネスで重要となる。 |

| 顧客単価 | 1契約あたりの平均受注金額。 | 高付加価値な提案ができているか、アップセルやクロスセルが成功しているかを示す。利益率改善の鍵となる。 |

| 商談化数・商談化率 | フィールドセールス自身が既存顧客等から創出した新規商談の件数と割合。 | 既存顧客との関係を深耕し、LTVを向上させる活動を評価する指標。自発的な案件創出能力を示す。 |

受注数・受注率

受注数は、設定された期間(月、四半期、年など)において、フィールドセールスが獲得した契約の総件数です。これは最もシンプルで分かりやすい成果指標であり、営業活動の絶対量を示します。

受注率(クロージングレート)は、「受注数 ÷ 商談数 × 100」で算出される、商談が契約に至った割合を示す指標です。これは営業活動の「質」を評価する上で非常に重要です。例えば、受注数が同じでも、Aさんは10件の商談で5件受注(受注率50%)、Bさんは20件の商談で5件受注(受注率25%)だった場合、Aさんの方が効率的に成果を上げていると評価できます。

受注率をKPIとして設定する際のポイントは、「商談」の定義を明確にすることです。インサイドセールスから引き継いだSQL(Sales Qualified Lead)の件数を分母とするのか、あるいは見積書を提出した件数を分母とするのかによって、数値の意味合いは大きく変わります。チーム内でこの定義を統一しておくことが、公平な評価の前提となります。受注率が低い場合は、提案内容の見直し、クロージングスキルのトレーニング、あるいはインサイドセールスが創出する商談の質の再評価など、具体的な改善策を検討するきっかけとなります。

受注金額

受注金額は、獲得した契約の合計金額であり、企業の売上目標への直接的な貢献度を示すKPIです。特に、製品やサービスの価格帯が広く、案件によって規模が大きく異なるビジネスモデルの場合、受注数だけでは成果を正しく測れません。1件で1,000万円の大型契約を獲得するのと、10件で合計100万円の契約を獲得するのとでは、売上へのインパクトが全く異なるからです。

多くの企業では、営業担当者ごとに四半期や年間の売上目標(クオータ)が設定されており、その達成度がパフォーマンス評価の大きな基準となります。受注金額をKPIとして追うことで、フィールドセールスは常に「どの案件が売上目標達成へのインパクトが大きいか」を意識するようになり、リソースを戦略的に配分するようになります。高単価の案件に注力したり、アップセル・クロスセルを積極的に狙ったりするインセンティブが働くため、企業全体の収益性向上に繋がります。

顧客単価

顧客単価は、「受注総額 ÷ 受注数」で算出される、1契約あたりの平均受注金額です。ACV(Annual Contract Value:年間契約額)やARPA(Average Revenue Per Account:1アカウントあたりの平均収益)といった指標で呼ばれることもあります。

このKPIは、フィールドセールスがどれだけ高付加価値な提案ができているかを測るバロメーターとなります。顧客単価が上昇傾向にあれば、それは高価格帯の製品が売れている、あるいはアップセルやクロスセルによって顧客あたるの取引額が増加していることを意味し、非常に良い兆候です。逆に、受注数は増えているのに顧客単価が下がっている場合は、安価な製品ばかり売れていたり、過度な値引きが横行していたりする可能性があり、利益率の悪化に繋がりかねません。

顧客単価をKPIに設定することで、フィールドセールスは単に契約を取るだけでなく、「いかにして一社あたりの取引額を最大化するか」という視点を持つようになります。顧客の課題をより深く理解し、包括的なソリューションを提案するインセンティブが働き、結果として顧客満足度とLTV(顧客生涯価値)の向上にも貢献します。

商談化数・商談化率

通常、「商談化」はインサイドセールスのKPIとして設定されますが、フィールドセールスにおいても重要な意味を持つ場合があります。ここでの商談化数とは、フィールドセールス自身が能動的に創出した新規商談の件数を指します。

主な創出源は既存顧客です。定期的なフォローアップの中で新たな課題を発見し、アップセルやクロスセルのための商談を設定したり、満足度の高い顧客から別の部署や関連会社を紹介してもらったりするケースがこれにあたります。

このKPIを設定する目的は、フィールドセールスに「待ちの姿勢」ではなく、自ら案件を創り出す「攻めの姿勢」を促すことにあります。新規契約のクロージングだけでなく、既存顧客との関係を深耕し、LTVを最大化する活動も評価の対象とすることで、より長期的で戦略的な営業活動が期待できます。これは特に、リカーリング(継続収益)モデルのビジネスにおいて重要な考え方です。

これらのKPIは単独で見るのではなく、複数組み合わせて総合的に評価することが重要です。例えば、受注率は高いが受注金額が低い、といった場合には、より高単価の案件に挑戦するようなコーチングが必要かもしれません。SFA/CRMを活用してこれらのKPIをダッシュボードで可視化し、定期的にチームでレビューすることで、データに基づいた戦略的な営業組織を構築することができます。

フィールドセールスの成果を最大化させるためのポイント

フィールドセールスは個人のスキルに依存する部分が大きい職種ですが、組織的な仕組みやテクノロジーの活用によって、その成果を飛躍的に高めることが可能です。ここでは、フィールドセールスチーム全体のパフォーマンスを最大化するために不可欠な4つのポイントを解説します。

インサイドセールスとの連携を密にする

The Model型の営業組織において、フィールドセールスの成果は、その前工程であるインサイドセールスの活動品質に大きく左右されます。両部門の連携がうまくいかなければ、どんなに優秀なフィールドセールス担当者がいても、その能力を十分に発揮できません。連携を密にするための具体的な施策は以下の通りです。

- SLA(Service Level Agreement)の策定: 両部門間で「サービスの品質保証に関する合意」を結びます。例えば、「インサイドセールスは、BANT条件(Budget:予算、Authority:決裁権、Needs:必要性、Timeframe:導入時期)のうち3つ以上が明確になったリードをSQL(有効商談)としてフィールドセールスに渡す」「フィールドセールスは、渡されたSQLに対して24時間以内に必ずコンタクトする」といった具体的なルールを定義します。これにより、「質の低いリードばかり渡される」「渡したリードが放置されている」といった部門間の不満を解消し、スムーズな連携を実現します。

- 定期的な情報交換ミーティングの開催: 週に一度など、定期的に両部門の代表者が集まり、情報交換を行う場を設けることが重要です。この場では、インサイドセールスは「今週創出した商談の背景や顧客の温度感」を共有し、フィールドセールスは「先週の商談結果とその要因(成功・失敗事例)」をフィードバックします。現場の生きた情報を共有することで、互いの活動の精度を高め合うことができます。

- 相互理解の促進: 可能であれば、互いの業務を体験するジョブローテーションや、インサイドセールスがフィールドセールスの商談に同行する機会を設けることも有効です。相手の業務内容や苦労を肌で感じることで、リスペクトが生まれ、より円滑なコミュニケーションにつながります。

SFA/CRMを導入して情報を一元管理する

フィールドセールスのデメリットである「スキルの属人化」を防ぎ、データに基づいた科学的な営業活動を実現するために、SFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理システム)の導入と定着は必須です。

- 顧客情報と活動履歴の一元化: 顧客の基本情報、過去の商談履歴、やり取りしたメール、顧客の反応といったあらゆる情報をSFA/CRMに集約します。これにより、担当者が不在でも他のメンバーが状況を把握して対応でき、チーム全体で顧客をサポートする体制が整います。「あの件、どうなってる?」という確認作業がなくなり、組織全体の生産性が向上します。

- 営業プロセスの可視化: 各商談が「アプローチ」「提案」「交渉」「クロージング」など、どの段階にあるのかを可視化(パイプライン管理)します。これにより、マネージャーはチーム全体の進捗状況を一目で把握でき、「どの案件が停滞しているか」「どこにボトルネックがあるか」を特定し、的確な指示を出すことができます。

- データドリブンな意思決定: SFA/CRMに蓄積されたデータは、営業戦略を立てる上での宝の山です。「受注率が高い業界はどこか」「平均的な受注までのリードタイムはどのくらいか」「失注の最大の原因は価格か、機能か」といった分析が可能になります。勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて戦略を立て、改善サイクルを回すことで、営業組織は継続的に強くなります。

重要なのは、ツールを導入するだけでなく、入力ルールを徹底し、全員が正確なデータを入力する文化を醸成することです。入力された情報が不正確では、せっかくのシステムも宝の持ち腐れになってしまいます。

オンライン商談と対面営業を使い分ける

フィールドセールスのデメリットである「移動コスト・時間」を克服し、生産性を高めるために、オンライン商談(Web会議)と従来の対面営業を戦略的に使い分ける「ハイブリッド営業」が今の主流です。

- オンライン商談が適している場面:

- 初回ヒアリング: 顧客の課題やニーズを把握する初期段階。移動時間をかけずに、多くの顧客と接点を持つことができます。

- 簡単な製品デモや説明: 複雑な操作を伴わない、概要レベルの説明。

- 定期的なフォローアップ: 契約後の進捗確認や、簡単な質疑応答。

- 遠方の顧客との商談: 物理的に訪問が難しい、あるいはコストが見合わない顧客とのコミュニケーション。

- 対面営業が適している場面:

- 重要なクロージング商談: 最終的な意思決定を促す、勝負どころの商談。対面での熱意や信頼感が決め手になることがあります。

- 複数の決裁者が参加する会議: 複雑な利害関係を調整し、その場で合意形成を図る必要がある場面。

- 深い信頼関係の構築: 長期的なパートナーシップを築きたい重要な顧客との関係構築。

- 複雑なソリューションの提案: ホワイトボードなどを使って、図解しながら議論を深めたい場面。

このように、商談のフェーズや重要度、顧客の所在地などに応じて最適なコミュニケーション手段を選択することで、フィールドセールスは効率性と効果性の両方を追求できます。

営業のナレッジをチームで共有する仕組みを作る

トップセールスのスキルを属人化させず、チーム全体の営業力を底上げするためには、成功事例やノウハウ(ナレッジ)を組織の資産として共有・蓄積する仕組みが不可欠です。

- 成功事例・失敗事例の共有会: 定期的にミーティングを開き、「なぜこの案件は受注できたのか」「なぜ失注してしまったのか」を当事者が発表し、チーム全員で議論します。成功の要因を再現可能なレベルまで分解し、失敗の教訓を次に活かすことで、チーム全体の学習速度が上がります。

- ナレッジベースの構築: SFA/CRMや社内Wiki、クラウドストレージなどを活用し、「効果的だった提案書のテンプレート」「顧客の反論に対する切り返しトーク集」「業界別の攻略ポイント」といったナレッジを誰でもアクセスできる場所に蓄積します。これにより、新人も含めた全メンバーが、先人の知恵を借りて質の高い営業活動を行えるようになります。

- ロールプレイングの実施: 顧客役と営業役に分かれて商談のシミュレーションを行うロールプレイングは、スキルを実践的に学ぶ絶好の機会です。提案のロジックや、とっさの対応力を鍛えることができます。他のメンバーからの客観的なフィードバックも、自身の強みや弱みを認識する上で非常に有効です。

これらのポイントを実践することで、フィールドセールスは個人の力だけでなく、組織の力で戦えるようになり、持続的に高い成果を上げ続けることが可能になります。

フィールドセールスに向いている人の特徴

フィールドセールスは、高い専門性と自律性が求められるやりがいのある仕事ですが、誰もが活躍できるわけではありません。この職種で成果を出し、キャリアを築いていくためには、特定の資質や志向性が求められます。ここでは、フィールドセールスに向いている人の3つの特徴を解説します。

目標達成への意欲が高い人

フィールドセールスの仕事は、受注数や受注金額といった明確な数値目標(クオータ)を達成することが最大のミッションです。そのため、設定された目標に対して強いこだわりを持ち、達成するために粘り強く努力できる人が向いています。

- 数字に対するコミットメント: 営業活動は、顧客からの断りや厳しい交渉など、思い通りにいかないことの連続です。そうした困難な状況でも、「絶対に目標を達成する」という強い意志を持ち続け、諦めずに次の手を考えられる精神的なタフさが求められます。

- 逆算思考: 月間や四半期の目標から逆算して、「今週は何をすべきか」「今日は何をすべきか」といった日々の行動計画を立て、着実に実行していく計画性が必要です。目標をただの数字として捉えるのではなく、達成までの道のりを具体的なアクションに分解できる能力が重要です。

- 成長意欲: 目標を達成できなかった際には、その原因を他責にせず、「自分の何が足りなかったのか」「次はどう改善すべきか」と内省し、自身のスキルアップにつなげられる向上心も不可欠です。常に自分のパフォーマンスを客観的に分析し、より高い成果を目指して学び続ける姿勢が、継続的な成功の鍵となります。

目標達成のプロセスそのものをゲームのように楽しめたり、達成した際の達成感に大きな喜びを感じられたりする人は、フィールドセールスとして大きなやりがいを見出せるでしょう。

人と直接会って話すのが好きな人

フィールドセールスの主戦場は、言うまでもなく顧客との対面の場です。電話やメールだけのコミュニケーションとは異なり、直接顔を合わせて関係を築いていくプロセスを楽しめるかどうかが、適性を判断する上で大きなポイントとなります。

- 対人コミュニケーションへの好奇心: 初対面の人と話すことに抵抗がなく、むしろ相手がどんな人で、どんなことに興味があるのかを知ることに好奇心を持てる人が向いています。相手の懐に飛び込み、人間的な関係性を築くことを得意とする人は、フィールドセールスの仕事でその能力を最大限に活かせます。

- 非言語コミュニケーションの機微を察知できる: 相手の表情の変化や声のトーン、ちょっとした仕草から、「この提案には納得していないな」「本当は別の懸念があるのではないか」といった相手の感情や本音を敏感に察知できる能力は、対面営業において非常に強力な武器となります。人の気持ちを汲み取るのが得意な人は、フィールドセールスとしての素質があると言えます。

- エネルギーレベルの高さ: 人と直接会って話すことは、楽しい反面、大きなエネルギーを消費する行為でもあります。一日中、高いテンションと集中力を維持し、顧客に対して常にポジティブな印象を与えられるような、エネルギッシュな人が求められます。人との交流を通じて、むしろエネルギーをもらえるようなタイプの人は、この職種に非常に適しています。

ただし、単なる「おしゃべり好き」とは異なります。相手の話をじっくりと聞き、課題を理解しようとする「傾聴力」が伴ってこそ、真に顧客から信頼されるフィールドセールスになることができます。

自律的に行動できる人

フィールドセールスは、上司や同僚から離れ、一人で顧客先を訪問する時間が大半を占めます。そのため、誰かからの指示を待つのではなく、自分で考えて行動を計画し、主体的に業務を遂行できる「自律性」が強く求められます。

- セルフマネジメント能力: スケジュール管理、タスクの優先順位付け、モチベーションの維持といった自己管理を徹底し、常に自身のパフォーマンスを最適化できる能力が必要です。オフィスにいる時と同じように、あるいはそれ以上に、自分を律して効率的に時間を使える人が向いています。

- 問題解決能力: 現場では、予期せぬトラブルや、想定外の質問に直面することが日常茶飯事です。そうした際に、いちいち上司に指示を仰ぐのではなく、その場で自分の頭で考え、最善と思われる判断を下し、臨機応変に対応できる能力が不可欠です。困難な状況を「課題」と捉え、その解決策を自分で模索できる人は、フィールドセールスとして大きく成長できます。

- 孤独への耐性: 一人で移動し、一人で商談に臨む時間が長いため、ある程度の孤独感は避けられません。チームの一員であるという意識を持ちつつも、一人でいる時間を苦痛に感じず、むしろ自分のペースで仕事を進められることを心地よいと感じるくらいの独立心が求められます。

これらの特徴は、生まれ持った性格だけでなく、意識や経験によって後天的に伸ばしていくことも可能です。もし自身に当てはまる部分が多いと感じるなら、フィールドセールスというキャリアに挑戦してみる価値は十分にあると言えるでしょう。

フィールドセールスのキャリアパスと将来性

フィールドセールスという職種は、企業の売上を支える最前線であり、ビジネスパーソンとして得られる経験は非常に多岐にわたります。その経験は、営業のスペシャリストとして道を究めるだけでなく、様々なキャリアへの扉を開く可能性を秘めています。ここでは、フィールドセールスの将来性と、その後の主なキャリアパスについて解説します。

フィールドセールスの将来性

「AIに仕事が奪われる」という議論が活発になる中で、営業職の将来性を不安視する声も聞かれます。しかし、フィールドセールスの将来は決して暗いものではありません。むしろ、その専門性と価値は今後さらに高まっていくと考えられています。

その理由は、営業の仕事が二極化していくからです。

一つは、定型的な製品説明や情報提供、簡単な受発注といった、マニュアル化できる単純な営業活動です。こうした領域は、今後AIチャットボットやインサイドセールス、MA(マーケティングオートメーション)ツールによって、ますます自動化・効率化されていくでしょう。

もう一つは、複雑な課題解決や高度なコンサルティング、そして人間的な信頼関係の構築が不可欠な営業活動です。高額な無形商材、企業の経営課題に深く関わるソリューション提案、複数の利害関係者が絡むプロジェクトなどは、AIには代替できません。顧客の潜在的なニーズを掘り起こし、創造的な解決策を共に考え、最終的な意思決定を後押しするといった役割は、今後も人間が担う領域です。

そして、この後者の領域こそが、未来のフィールドセールスが活躍する主戦場です。テクノロジーを使いこなし、単純作業から解放されたフィールドセールスは、より付加価値の高いコンサルティング的な活動に集中できるようになります。顧客のビジネスパートナーとして、深い洞察力と信頼関係を武器に活躍する「プロフェッショナル・セールス」としての価値は、むしろ増していくと言えるでしょう。

主なキャリアパスの例

フィールドセールスとして実績を積んだ後には、多様なキャリアパスが広がっています。現場で培った顧客理解力、課題解決能力、交渉力は、あらゆるビジネスシーンで通用するポータブルスキルだからです。

営業部門のマネージャー

最も代表的なキャリアパスは、営業チームを率いるマネージャーへの昇進です。自身の成功体験をチームに還元し、メンバーの育成や目標管理、戦略立案などを通じて、より大きな成果を目指します。

- 求められるスキル: 自身のプレイングスキルに加え、メンバーのモチベーションを高めるコーチング能力、チーム全体の数値を管理・分析する能力、経営層と現場をつなぐコミュニケーション能力などが求められます。

- やりがい: 個人の成果だけでなく、チーム全体の成功に貢献できる点、そしてメンバーの成長を間近で支援できる点に大きなやりがいがあります。

インサイドセールス部門の責任者

フィールドセールスとして「質の高い商談とは何か」を熟知した経験は、その前工程であるインサイドセールス部門を強化する上で非常に価値があります。

- 求められるスキル: フィールドセールスの視点から、効果的なトークスクリプトの作成、育成すべきリードの基準設定(SLA)、KPI管理など、インサイドセールスチームの仕組みを構築・改善する能力が求められます。

- やりがい: 営業プロセス全体の効率化と生産性向上に、より上流から貢献できる点が魅力です。

カスタマーサクセス

顧客との長期的な関係構築を得意とするフィールドセールスにとって、契約後の顧客を支援し、成功に導くカスタマーサクセスも親和性の高いキャリアです。

- 求められるスキル: 顧客のビジネスを深く理解し、製品・サービスの活用を能動的に支援するコンサルティング能力、そしてアップセルやクロスセルを通じてLTVを最大化する提案力が活かせます。

- やりがい: 顧客のビジネスが自社製品によって成長していく過程を長期的に伴走できる点、そして「売って終わり」ではない継続的な関係性を築ける点にやりがいがあります。

事業企画・マーケティング

「市場の生の声」を最もよく知るフィールドセールスの経験は、新たな事業や製品を企画したり、マーケティング戦略を立案したりする上で、非常に貴重なインプットとなります。

- 求められるスキル: 顧客インサイトを基に、市場のニーズを分析し、新たなサービスや製品コンセプトを立案する能力、あるいは効果的なプロモーション戦略やコンテンツ企画を行う能力が求められます。

- やりがい: 営業の最前線で感じた課題意識を、全社的な戦略や製品開発に直接反映させ、ビジネスをより大きなスケールで動かせる点が魅力です。

このように、フィールドセールスという職務は、単なるキャリアのゴールではなく、多様なプロフェッショナルへの道を切り拓くための強力なスタート地点となり得るのです。

フィールドセールスの効率を高めるおすすめツール

現代のフィールドセールスは、根性や勘だけに頼るのではなく、テクノロジーを賢く活用することで、その生産性と成果を劇的に向上させることができます。ここでは、フィールドセールスの活動を強力にサポートする代表的なツールを、カテゴリー別に紹介します。

SFA/CRMツール

SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)/CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)は、営業活動の心臓部とも言えるツールです。顧客情報、商談履歴、タスク、売上予測などを一元管理し、営業プロセスの可視化と効率化、そして属人化の防止を実現します。

Salesforce Sales Cloud

世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMの代名詞的存在です。大企業から中小企業まで、あらゆる業種・規模の企業で導入されています。

- 主な特徴: 顧客管理、商談管理、売上予測、レポート・ダッシュボード機能など、営業活動に必要な機能が網羅されています。AppExchangeというプラットフォームを通じて、様々な外部アプリケーションと連携でき、自社の業務に合わせて機能を柔軟に拡張できるカスタマイズ性の高さが最大の強みです。

- 参照: 株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

HubSpot Sales Hub

インバウンドマーケティングの思想に基づいて開発されたツールで、特に中小企業を中心に人気を集めています。マーケティング、セールス、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)の機能が統合されたプラットフォームの一部です。

- 主な特徴: 無料プランから始められる手軽さと、直感的で使いやすいインターフェースが魅力です。メール追跡、ミーティング設定、定型文作成など、営業担当者の日々の業務を効率化する機能が豊富に揃っており、マーケティング活動とのシームレスな連携が可能です。

- 参照: HubSpot Japan株式会社公式サイト

Zoho CRM

非常に多機能でありながら、コストパフォーマンスに優れていることで知られるSFA/CRMツールです。40種類以上のアプリケーション群「Zoho One」の一部としても提供されています。

- 主な特徴: 営業支援だけでなく、マーケティングオートメーションや顧客サポート、在庫管理など、ビジネスに必要な幅広い機能をカバーしています。手頃な価格で多機能を利用したいと考える中小企業やスタートアップにとって、有力な選択肢となります。

- 参照: ゾーホージャパン株式会社公式サイト

名刺管理ツール

対面での営業活動が中心のフィールドセールスにとって、交換した名刺は重要な人脈資産です。名刺管理ツールは、これらの資産をデジタル化し、組織全体で共有・活用するための基盤となります。

Sansan

法人向けクラウド名刺管理サービスで、国内市場において圧倒的なシェアを誇ります。

- 主な特徴: スキャナやスマートフォンアプリで取り込んだ名刺を、オペレーターが手入力することで、99.9%という高い精度でデータ化されるのが最大の特長です。SFA/CRMと連携させることで、名刺情報を顧客データベースに自動で反映させ、人脈を組織の資産として一元管理できます。

- 参照: Sansan株式会社公式サイト

Eight Team

「Sansan」の技術を応用して開発された、中小企業やチーム向けの名刺管理ツールです。

- 主な特徴: Sansanよりもシンプルで導入しやすい価格設定が魅力です。チーム内で交換した名刺情報を共有し、コメントを付けて引き継ぎ事項などを残すことができます。まずはチーム単位で手軽に名刺管理を始めたい場合に適しています。

- 参照: Sansan株式会社公式サイト

Web会議システム

オンライン商談と対面営業を使い分けるハイブリッド営業に、Web会議システムは不可欠です。移動時間を削減し、遠方の顧客とも手軽にコミュニケーションを取ることができます。

Zoom

「Web会議システムといえばZoom」と言われるほど、広く普及しているツールです。

- 主な特徴: 高い接続安定性と、誰でも直感的に使えるシンプルな操作性が支持されています。バーチャル背景や録画機能、ブレイクアウトルームなど、オンラインでのコミュニケーションを円滑にする機能も豊富です。

- 参照: Zoom Video Communications, Inc.公式サイト

Google Meet

Googleが提供するWeb会議システムで、Google Workspace(旧G Suite)に含まれています。

- 主な特徴: GoogleカレンダーやGmailとの連携が非常にスムーズです。カレンダーの予定からワンクリックで会議に参加でき、会議の招待も簡単に行えます。Googleの各種サービスを業務で利用している企業にとっては、最も親和性の高い選択肢です。

- 参照: Google LLC公式サイト

Microsoft Teams

Microsoftが提供するビジネスコミュニケーションプラットフォームで、Microsoft 365に含まれています。

- 主な特徴: Web会議機能だけでなく、チャット、ファイル共有、共同編集など、チームでのコラボレーションに必要な機能が統合されています。Word、Excel、PowerPointといったOfficeアプリケーションとのシームレスな連携が強みで、会議中にドキュメントを共同で編集することも可能です。

- 参照: 日本マイクロソフト株式会社公式サイト

これらのツールを戦略的に導入し、使いこなすことで、フィールドセールスはよりスマートで生産性の高い活動を実現できます。

まとめ

本記事では、フィールドセールスの役割から具体的な仕事内容、インサイドセールスとの違い、求められるスキル、そして成果を最大化するためのポイントまで、網羅的に解説してきました。

フィールドセールスは、もはや単なる「外勤営業」ではありません。The Modelという営業の分業体制が浸透し、SFA/CRMやWeb会議システムといったテクノロジーが進化する現代において、その役割は大きく変化しています。

インサイドセールスが温めた確度の高い商談に集中し、対面でのコミュニケーションという最大の武器を活かして、顧客の複雑な課題を解決し、深い信頼関係を構築する。そして、最終的な契約締結(クロージング)という形で、企業の売上を直接的に創出する。これが、現代のフィールドセールスに求められる姿です。

その成功の鍵は、以下の3点に集約されます。

- 部門間連携: 特にインサイドセールスとの密な連携は不可欠です。質の高い商談を創出し、的確なフィードバックを返すというサイクルが、組織全体の営業力を高めます。

- テクノロジーの活用: SFA/CRMで情報を一元管理し、属人化を防ぐ。Web会議システムで効率化を図る。テクノロジーは、フィールドセールスの能力を増幅させる強力な武器です。

- 高度なスキルの習得: 顧客の潜在ニーズを掘り起こすヒアリング力、最適な解決策を示す提案力、そして人間的な信頼を得るコミュニケーション能力など、コンサルタントのような高度なスキルセットが求められます。

フィールドセールスは、AIには代替できない人間ならではの価値が最も発揮される職種の一つであり、その将来性は非常に明るいと言えます。この記事が、フィールドセールスの導入や強化を検討している企業の皆様、そして自身のキャリアとしてフィールドセールスを目指す皆様にとって、次の一歩を踏み出すための確かな指針となれば幸いです。