現代のビジネス環境において、顧客との関係性は企業の成長を左右する最も重要な要素の一つです。市場の成熟化や顧客ニーズの多様化が進む中、新規顧客の獲得はますます難しくなり、既存顧客との良好な関係を維持し、長期的な収益を確保することの重要性が高まっています。

このような背景から注目を集めているのが「CRM」です。CRMという言葉を耳にしたことはあっても、「具体的にどのようなものなのか」「SFAやMAとは何が違うのか」「導入することでどのようなメリットがあるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、CRMの基本的な意味や機能から、その必要性、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なツールの選び方までを網羅的に解説します。CRMへの理解を深め、ビジネスを次のステージへと進めるための一助となれば幸いです。

目次

CRMとは

CRMは、現代の企業経営において欠かせない概念およびツールとして、その重要性を増しています。ここでは、CRMの基本的な定義と、なぜ今多くの企業で必要とされているのか、その背景を詳しく掘り下げていきます。

「顧客関係管理」を意味するマネジメント手法

CRMとは、「Customer Relationship Management」の略称で、日本語では「顧客関係管理」または「顧客関係性マネジメント」と訳されます。この言葉が示す通り、CRMは単に特定のITツールを指すだけでなく、顧客一人ひとりとの関係性を良好に保ち、その価値を最大化するための一連の戦略やマネジメント手法そのものを意味します。

多くの企業では、顧客情報をExcelやスプレッドシート、あるいは各担当者の記憶の中など、バラバラの場所で管理しているケースが少なくありません。これでは、担当者が変わったり、部署をまたいで顧客対応が必要になったりした場合に、過去のやり取りや顧客の状況がわからず、スムーズな連携ができません。結果として、顧客に不信感を与えてしまったり、ビジネスチャンスを逃してしまったりする可能性があります。

CRMの根幹にある思想は、顧客に関するあらゆる情報(氏名、連絡先、所属といった基本情報から、購買履歴、問い合わせ履歴、商談の進捗、Webサイトの閲覧履歴まで)を一元的に集約・管理し、社内の誰もが必要な時にその情報へアクセスできる状態を作ることです。

これにより、企業は顧客のことを深く理解し、一人ひとりのニーズや状況に合わせた、きめ細やかで一貫性のあるアプローチ(One to Oneマーケティング)が可能になります。例えば、カスタマーサポート部門が受けたクレームの内容を営業担当者が事前に把握していれば、次の商談で同じ轍を踏むことなく、より顧客に寄り添った提案ができます。

最終的な目的は、顧客満足度を高め、顧客ロイヤルティ(企業やブランドに対する愛着や信頼)を醸成することです。満足度とロイヤルティの高い顧客は、製品やサービスを継続的に利用してくれるだけでなく、知人や友人に推奨してくれる「優良顧客」へと育っていきます。このようにして、顧客一人ひとりの生涯にわたって企業にもたらされる利益の総額、すなわちLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化することが、CRMにおける究極のゴールです。

したがって、CRMは単なる「顧客情報を管理するシステム」ではなく、「顧客を中心に据えたビジネスプロセスを構築し、企業の収益性を高めるための経営戦略」であると理解することが重要です。

なぜ今CRMが必要とされているのか?

近年、CRMの重要性が急速に高まっています。その背景には、主に3つの大きな市場環境の変化があります。

市場の成熟化による新規顧客獲得の難化

多くの業界で市場が成熟期を迎え、製品やサービスのコモディティ化(同質化)が進んでいます。技術が進化し、品質や機能面で他社と大きな差別化を図ることが難しくなりました。消費者はインターネットを通じて容易に情報を比較検討できるため、価格競争も激化の一途をたどっています。

このような状況下で、新規顧客を獲得するためのコスト(CAC:Customer Acquisition Cost)は年々上昇する傾向にあります。一方で、マーケティングの世界では「1:5の法則」が知られています。これは、新規顧客に販売するコストは、既存顧客に販売するコストの5倍かかるという経験則です。

つまり、企業が持続的に成長するためには、コストをかけて次々と新規顧客を探し続けるだけでなく、一度関係を築いた既存顧客との関係を深め、長く取引を続けてもらうことのほうがはるかに効率的かつ重要であるということです。CRMを活用して既存顧客の満足度を高め、解約を防ぎ、アップセル(より高価格帯の製品・サービスへの乗り換え)やクロスセル(関連製品・サービスの追加購入)を促進することは、現代の企業にとって不可欠な戦略となっています。

顧客の購買行動の多様化

スマートフォンの普及やSNSの浸透により、顧客の購買に至るまでのプロセス(カスタマージャーニー)は劇的に複雑化・多様化しました。かつてはテレビCMや雑誌広告、店舗での接客といった限られた接点でしか企業は顧客とコミュニケーションを取れませんでした。

しかし現在では、Webサイト、ブログ、SNS、動画サイト、オンライン広告、メールマガジン、チャットボット、ウェビナーなど、顧客との接点(チャネル)は無数に存在します。顧客はこれらのチャネルを自由に行き来しながら情報を収集し、購買を決定します。

企業側から見ると、これらの多様なチャネルで得られる顧客とのやり取りのデータを、それぞれバラバラに管理していては、顧客の全体像を捉えることができません。例えば、マーケティング部門が配信したメールマガジンをクリックした顧客が、後日、営業担当者と商談し、最終的にカスタマーサポートに問い合わせるといった一連の行動を、部門を横断して把握する必要があります。

CRMを導入することで、これら複数のチャネルから得られる顧客情報を一つのプラットフォームに統合できます。これにより、顧客がどのチャネルでどのような行動を取っているのかを可視化し、一貫性のある最適なコミュニケーションを実現できるのです。顧客体験(CX:Customer Experience)の向上は、他社との差別化を図る上で極めて重要な要素となっています。

サブスクリプション型ビジネスの普及

近年、ソフトウェア業界(SaaS)をはじめ、動画・音楽配信、自動車、アパレル、食品など、様々な分野で「サブスクリプション型」のビジネスモデルが急速に普及しています。これは、製品を売り切る「所有」のモデルから、月額や年額で利用権を提供する「利用」のモデルへの移行を意味します。

サブスクリプション型ビジネスにおいて、企業の収益は顧客との継続的な関係によって成り立っています。一度契約してもらっても、すぐに解約(チャーン)されてしまっては、投下した新規顧客獲得コストを回収できません。そのため、いかに顧客に満足してもらい、サービスの利用を継続してもらうか、つまり解約率(チャーンレート)をいかに低く抑えるかが事業成功の鍵を握ります。

ここでCRMが決定的な役割を果たします。CRMを活用して顧客の利用状況や問い合わせ履歴などを分析することで、「最近ログイン頻度が落ちている」「特定機能の利用でつまづいている」といった解約の兆候を早期に察知できます。そして、プロアクティブ(能動的)にサポートの連絡を入れたり、活用方法を案内するメールを送ったりすることで、顧客の不満を解消し、解約を未然に防ぐことが可能になります。

このように、顧客との長期的な関係構築が事業の生命線となるサブスクリプション型ビジネスの普及は、CRMの必要性をこれまで以上に高める大きな要因となっています。

CRMとSFA・MAとの違いを解説

CRMについて学ぶ際、必ずと言っていいほど登場するのが「SFA」と「MA」という言葉です。これらはCRMとしばしば混同されがちですが、それぞれ異なる目的と役割を持っています。ここでは、SFA、MAとの違いを明確にし、3つのツールの関係性を整理します。

| ツール名 | 正式名称 | 主な目的 | 対象とする顧客フェーズ | 主な機能 |

|---|---|---|---|---|

| CRM | Customer Relationship Management (顧客関係管理) | 顧客との長期的な関係構築とLTV最大化 | 見込み客から既存顧客まで全般 | 顧客情報管理、問い合わせ管理、メール配信、データ分析 |

| SFA | Sales Force Automation (営業支援システム) | 営業活動の効率化と標準化 | 商談中の見込み客(ホットリード) | 案件管理、行動管理、予実管理、日報作成 |

| MA | Marketing Automation (マーケティングオートメーション) | 見込み客(リード)の獲得と育成 | 潜在顧客〜見込み客(リード) | リード管理、スコアリング、シナリオ設計、メール配信 |

SFA(営業支援システム)との違い

SFAは「Sales Force Automation」の略で、「営業支援システム」と訳されます。その名の通り、SFAの主な目的は、営業部門の活動を効率化し、生産性を高めることにあります。

SFAが主にフォーカスするのは、「商談化」してから「受注」に至るまでの営業プロセスです。具体的には、以下のような機能を通じて営業担当者の日々の業務を支援します。

- 案件管理: どの顧客とどのような商談が進んでいるのか、その進捗状況、受注確度、予定金額などを可視化します。

- 行動管理: 営業担当者がいつ、どの顧客を訪問し、どのような活動を行ったかを記録・管理します。

- 予実管理: 各担当者やチームの売上目標と実績をリアルタイムで比較し、進捗を把握します。

- 日報作成支援: 活動記録を基に、日報や週報の作成を自動化・簡略化します。

SFAを導入することで、営業マネージャーは部下の活動状況を正確に把握し、的確なアドバイスやリソース配分ができるようになります。また、個々の営業担当者の勘や経験に頼っていた営業活動を標準化し、成功パターンをチーム全体で共有することで、組織全体の営業力を底上げできます。

一方で、CRMは営業プロセスだけでなく、マーケティング活動から受注後のカスタマーサポート、長期的な関係維持まで、顧客との関わり全体を管理対象とします。SFAが「営業活動の効率化」という「点の管理」に特化しているのに対し、CRMは「顧客との関係性」という「線の管理」を目指す、より包括的な概念です。

ただし、近年では多くのCRMツールがSFAの機能を内包しており、またSFAツールもCRM的な機能を備えるなど、両者の境界は曖昧になりつつあります。選定の際には、自社が「営業プロセスの強化」を最優先したいのか、「顧客との長期的な関係構築」を重視したいのか、その目的を明確にすることが重要です。

MA(マーケティングオートメーション)との違い

MAは「Marketing Automation」の略で、その名の通りマーケティング活動を自動化・効率化するためのツールです。

MAが主に対象とするのは、まだ顧客になる前の「見込み客(リード)」です。展示会やWebサイトのフォームなどから獲得した大量の見込み客に対して、一人ひとりに手動でアプローチするのは現実的ではありません。MAは、こうした見込み客を効果的に育成(リードナーチャリング)し、購買意欲が高まった段階で営業部門に引き渡す役割を担います。

MAの主な機能は以下の通りです。

- リード管理: 獲得した見込み客の情報を一元管理します。

- スコアリング: 見込み客の属性(役職、業種など)や行動(Webサイトの閲覧、メールの開封など)に応じて点数を付け、購買意欲の高さを可視化します。

- シナリオ設計: 「資料をダウンロードした人には3日後にお役立ち情報をメールで送る」といった一連のアプローチを自動化するシナリオを作成します。

- メールマーケティング: セグメント分けした見込み客に対し、パーソナライズされたメールを自動配信します。

つまり、MAは「まだ誰だかわからない潜在顧客」を「購買意欲の高い見込み客」へと育てるプロセスを担います。

CRMとの違いは、その対象フェーズです。MAが主に「受注前」の見込み客を扱うのに対し、CRMは「受注後」の既存顧客との関係維持も重要な管理対象に含みます。MAが「狩猟」に例えられることがある一方、CRMは顧客という畑を耕し、長期的に実りを収穫する「農耕」に例えられます。

3つのツールの関係性

CRM、SFA、MAはそれぞれ異なる役割を持ちますが、決して独立したものではありません。むしろ、これら3つのツールが連携することで、顧客データを一気通貫で活用し、シームレスな顧客体験を提供できるようになります。

理想的なデータの流れは以下のようになります。

- MA(マーケティング): Webサイトやイベントで獲得した見込み客(リード)の情報をMAに登録。メール配信やコンテンツ提供を通じてリードを育成し、スコアリングによって購買意欲を測る。

- SFA(営業): MAで一定のスコアに達した「ホットリード」の情報を、自動的にSFAに連携。営業担当者は、そのリードがこれまでどのような情報に興味を持ってきたかを把握した上で、的確なアプローチを開始する。商談の進捗はSFAで管理する。

- CRM(顧客管理・サポート): SFAで無事に受注となった顧客の情報は、CRMシステムに引き継がれる。カスタマーサポート部門は、これまでのマーケティングや営業のやり取りの全履歴をCRMで確認しながら、質の高いサポートを提供する。さらに、CRMに蓄積された利用状況や満足度のデータを基に、アップセルやクロスセルの機会を創出したり、次のマーケティング施策に活かしたりする。

このように、MA、SFA、CRMが三位一体となって連携することで、マーケティング、営業、カスタマーサポートの各部門が持つ顧客情報を分断させることなく、一貫した戦略の下で顧客に対応できるようになります。この連携こそが、真の「顧客中心主義」を実現し、企業の競争力を高めるための鍵となるのです。近年では、これら3つの機能を統合したオールインワン型のプラットフォームも数多く登場しています。

CRMの主な機能一覧

CRMツールには、顧客との関係を管理・強化するための多彩な機能が搭載されています。ここでは、多くのCRMツールに共通して備わっている主要な機能を5つに分類し、それぞれがビジネスにおいてどのように役立つのかを具体的に解説します。

顧客情報の管理・分析

これはCRMの最も基本的かつ中核的な機能です。顧客に関するあらゆる情報を一つのデータベースに集約し、一元管理します。管理対象となる情報は多岐にわたります。

- 基本情報: 企業名、部署名、役職、氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)など

- 対応履歴: 商談履歴、問い合わせ履歴、クレーム内容、メールや電話でのやり取りの記録など

- 購買履歴: 購入した製品・サービス、購入日、金額、契約期間など

- Web行動履歴: Webサイトの訪問ページ、滞在時間、資料ダウンロード履歴、メールマガジンの開封・クリック履歴など

これらの情報がExcelや個人の手帳などに散在していると、担当者以外は顧客の状況を把握できません。CRMによってこれらの情報が一元化されることで、社内の誰もが同じ最新の顧客情報にアクセスできるようになります。

さらに、蓄積された顧客情報を分析する機能も重要です。例えば、顧客を特定の条件で絞り込む「セグメンテーション」機能を使えば、「過去1年以内に特定の商品を購入し、かつメールマガジンを開封している関東在住の顧客」といったターゲットリストを瞬時に作成し、的を絞ったキャンペーンを展開できます。これにより、データに基づいた効果的なマーケティングや営業活動が可能になります。

案件管理

案件管理は、特にSFAの領域と重なる機能ですが、多くのCRMツールにも搭載されています。これは、個々の商談(案件)が「発生」してから「受注」または「失注」に至るまでのプロセスを可視化し、管理するための機能です。

具体的には、以下のような項目を管理します。

- 案件名: 「〇〇株式会社様向け 新システム導入案件」など

- 顧客情報: 案件に関連する企業や担当者の情報

- 商談フェーズ: 「アプローチ」「ヒアリング」「提案」「クロージング」など、自社の営業プロセスに合わせた段階

- 確度: 受注の見込み(A:80%, B:50%など)

- 受注予定日・予定金額: 売上予測の精度を高めるために重要

- 活動履歴: その案件に関する営業担当者の活動記録(訪問、電話、メールなど)

この機能により、営業マネージャーはチーム全体の案件の進捗状況をリアルタイムで把握し、停滞している案件に対して適切な指示を出したり、リソースを再配分したりできます。また、各担当者も自身の抱える案件の全体像を俯瞰でき、優先順位をつけて効率的に活動を進められます。営業活動がブラックボックス化するのを防ぎ、組織的な営業力の向上に貢献します。

問い合わせ管理

カスタマーサポート部門やコールセンターで特に重要となるのが、この問い合わせ管理機能です。顧客からの電話、メール、Webフォーム、チャットなど、複数のチャネルから寄せられる問い合わせを一元的に管理し、対応状況を追跡します。

主な機能は以下の通りです。

- チケット管理: 一つひとつの問い合わせを「チケット」として登録し、担当者の割り当てや対応ステータス(新規、対応中、完了など)を管理します。これにより、「誰がどの問い合わせに対応しているのか」が一目瞭然となり、対応漏れや二重対応を防ぎます。

- FAQ連携: よくある質問とその回答をまとめたFAQ(ナレッジベース)を作成・管理し、問い合わせ対応時に参照できるようにします。これにより、担当者による回答の質を標準化し、対応時間を短縮できます。

- テンプレート機能: 問い合わせへの返信メールなどでよく使う定型文をテンプレートとして登録し、ワンクリックで呼び出せるようにします。

顧客からの問い合わせ履歴は、製品・サービスの改善に繋がる貴重な「お客様の声」の宝庫です。問い合わせ管理機能を活用してこれらのデータを蓄積・分析することで、顧客満足度の向上だけでなく、製品開発やマーケティング施策の改善にも役立てることができます。

メール配信・プロモーション支援

この機能はMAの領域と重なりますが、多くのCRMにも顧客とのコミュニケーションを強化するために搭載されています。CRMに蓄積された顧客情報を活用し、ターゲットを絞った効果的なメール配信やキャンペーンを実施するための機能です。

具体的には、以下のようなことが可能になります。

- 一斉メール配信: 全顧客や特定のセグメントに対して、メールマガジンやお知らせなどを一斉に配信します。

- ステップメール: 「資料請求から3日後に活用事例を送る」「購入から1ヶ月後に満足度アンケートを送る」といったように、顧客のアクションを起点として、あらかじめ設定したシナリオに沿って段階的にメールを自動配信します。

- 効果測定: 配信したメールの開封率やクリック率、コンバージョン率などを測定し、キャンペーンの効果を分析します。

例えば、「特定の製品を購入した顧客」セグメントに対して、その製品に関連するオプションや上位モデルを紹介するクロスセル・アップセルのメールを配信したり、「長期間購入のない休眠顧客」セグメントに対して、再購入を促すクーポン付きのメールを送ったりするなど、顧客の状況に応じたパーソナライズされたアプローチを実現できます。

データ分析・レポート作成

CRMに蓄積された膨大なデータを分析し、ビジネスの意思決定に役立つインサイトを導き出すための機能です。多くのCRMツールには、主要な指標をグラフや表で視覚的に表示する「ダッシュボード」機能が備わっています。

ダッシュボードでは、以下のような様々なレポートをリアルタイムで確認できます。

- 営業活動レポート: 営業担当者別・チーム別の売上実績、案件数、受注率、活動量など

- 売上予測レポート(フォーキャスト): 進行中の案件情報に基づいた将来の売上予測

- 問い合わせ分析レポート: 問い合わせ件数の推移、チャネル別の割合、解決までにかかった時間など

- 顧客分析レポート: LTV(顧客生涯価値)の高い顧客層の分析、解約率(チャーンレート)の推移など

これらのレポートを活用することで、経営者やマネージャーは勘や経験に頼るのではなく、客観的なデータに基づいて現状を把握し、戦略的な意思決定を下すことができます。例えば、売上予測レポートを見て目標達成が厳しいと判断した場合、早期にテコ入れ策を講じることが可能です。データドリブンな経営スタイルの確立に不可欠な機能と言えるでしょう。

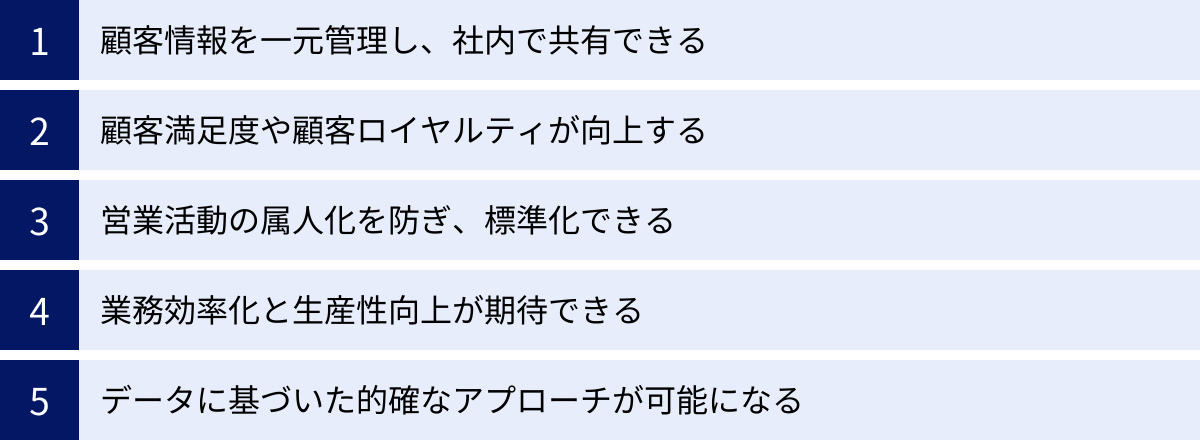

CRMを導入する5つのメリット

CRMを導入し、適切に活用することは、企業に多くの恩恵をもたらします。ここでは、CRM導入によって得られる代表的な5つのメリットについて、それぞれ具体的に解説します。

顧客情報を一元管理し、社内で共有できる

CRM導入の最も基本的かつ最大のメリットは、点在していた顧客情報を一つのプラットフォームに集約し、リアルタイムで社内全体に共有できることです。

多くの企業では、顧客情報が営業担当者のPC内のExcelファイル、マーケティング部門が管理するメール配信リスト、カスタマーサポート部門の問い合わせ管理システムなど、部署ごと・担当者ごとにバラバラに管理されています。このような「情報のサイロ化」は、様々な問題を引き起こします。

- 情報の不整合・陳腐化: ある部署で顧客情報が更新されても、他の部署には反映されず、古い情報に基づいたアプローチをしてしまう。

- 業務の非効率化: 顧客の全体像を把握するために、複数の部署に問い合わせて情報を集める手間が発生する。

- 機会損失: 営業担当者が過去の問い合わせ内容を知らずに商談を進め、顧客の不満を再燃させてしまう。

- 属人化のリスク: 担当者が退職・異動すると、その担当者しか知らなかった貴重な顧客情報やノウハウが失われてしまう。

CRMを導入することで、これらの課題は解決されます。マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、顧客と関わる全部門が同じCRMシステムを参照するため、常に最新で一貫性のある顧客情報を基に業務を進めることができます。例えば、営業担当者は商談前に、その顧客が過去にどのような問い合わせをし、どんなメールマガジンに興味を示したのかをCRM上で確認できます。これにより、より顧客の状況に即した、質の高いコミュニケーションが可能になります。部門間の壁がなくなり、全社を挙げて「顧客中心」の対応を実現できる点が大きなメリットです。

顧客満足度や顧客ロイヤルティが向上する

顧客情報が一元管理され、社内でスムーズに共有されるようになると、結果として顧客一人ひとりへの対応の質が向上し、顧客満足度や顧客ロイヤルティの向上に繋がります。

CRMがない状態では、顧客は問い合わせをするたびに、同じような内容を何度も説明しなければならないケースがあります。これは顧客にとって大きなストレスです。しかし、CRMがあれば、対応する担当者が誰であっても、過去のやり取りの履歴を瞬時に確認できます。これにより、「〇〇の件でございますね」と、これまでの経緯を理解した上でスムーズに対応を開始でき、顧客に安心感と信頼感を与えることができます。

さらに、CRMに蓄積された購買履歴や行動履歴といったデータを活用することで、よりパーソナライズされたアプローチが可能になります。

- 例1(BtoC): 顧客の誕生月に、過去の購入履歴から好みを分析し、おすすめの商品を添えたお祝いメールを送る。

- 例2(BtoB): 導入したサービスの特定機能の利用率が低い顧客に対し、その機能の活用方法を解説するウェビナーを案内する。

このような、一人ひとりの顧客に「自分のことをよく理解してくれている」と感じさせるきめ細やかなコミュニケーションは、顧客満足度を大きく高めます。満足した顧客は、サービスを継続して利用してくれるだけでなく、企業やブランドへの愛着、すなわち「顧客ロイヤルティ」を深めていきます。ロイヤルティの高い顧客は、価格だけで他社に乗り換えることが少なく、さらには口コミで新たな顧客を呼び込んでくれる、企業にとって最も価値のある存在となるのです。

営業活動の属人化を防ぎ、標準化できる

営業部門において、特定の優秀な営業担当者(トップセールス)の成果に依存している組織は少なくありません。しかし、このような「属人化」した状態は、その担当者が退職したり、不調に陥ったりした場合に、チーム全体の売上が大きく落ち込むというリスクをはらんでいます。

CRMは、この属人化の問題を解決し、営業活動を標準化して組織全体の営業力を底上げするのに役立ちます。CRMの案件管理機能を使えば、トップセールスがどのようにして案件を受注に至らせているのか、そのプロセスを可視化できます。

- どのようなタイミングで、どのような内容のフォローアップをしているのか?

- 提案資料はどのバージョンを使っているのか?

- 失注しそうになった案件を、どのようにして挽回したのか?

これらの成功パターンやノウハウが、個人の頭の中からCRMという共有のプラットフォームに移されることで、チームの他のメンバーもそれを学び、模倣できるようになります。これにより、経験の浅い若手営業担当者でも、効果的な営業活動の型を早期に習得でき、チーム全体のパフォーマンスが安定・向上します。マネージャーにとっても、各担当者の活動状況がデータで可視化されるため、具体的な数値に基づいた的確な指導やアドバイスが可能になります。個人のスキルに依存した不安定な組織から、仕組みで勝てる強い営業組織へと変革できるのです。

業務効率化と生産性向上が期待できる

CRMは、日々の様々な定型業務を自動化・効率化する機能も備えており、従業員の生産性向上に大きく貢献します。

例えば、多くの営業担当者にとって、日報や週報の作成は時間のかかる負担の大きい作業です。CRMを導入すれば、商談や電話、メールといった活動履歴が自動的に記録され、それらのデータを基にレポートを自動生成できます。これにより、報告書作成にかけていた時間を大幅に削減し、その分、顧客との対話や提案内容の検討といった、より付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。

その他にも、以下のような点で業務効率化が期待できます。

- 情報検索の効率化: 必要な顧客情報を探すために、複数のファイルやシステムを探し回る必要がなくなる。

- 見積書・請求書作成の自動化: 顧客情報や案件情報を引用し、各種帳票をワンクリックで作成できる。

- タスク・スケジュールの管理: 次にやるべきこと(ToDo)やアポイントメントをCRM上で管理し、対応漏れを防ぐ。

こうした日々の細かな業務効率化の積み重ねは、従業員一人ひとりの負担を軽減するだけでなく、組織全体の生産性を大きく向上させます。創出された時間を顧客との関係構築に再投資することで、さらなるビジネス成長の好循環を生み出すことができます。

データに基づいた的確なアプローチが可能になる

CRM導入による究極的なメリットの一つは、企業の意思決定やアクションを「勘や経験」から「データに基づいたもの」へと転換できることです。

CRMには、顧客の属性、行動、購買に関する膨大なデータが蓄積されていきます。これらのデータを分析することで、これまで見えなかった様々なインサイト(洞察)を得ることができます。

- どのような属性の顧客がLTV(顧客生涯価値)が高いのか?

- 顧客が解約に至る前には、どのような兆候(サイン)が見られるのか?

- どのマーケティングチャネルから獲得した顧客が、最も受注に繋がりやすいのか?

- アップセルやクロスセルが成功しやすいのは、どのようなタイミングか?

これらの分析結果に基づいて、「どの顧客に」「いつ」「どのようなアプローチをすれば」最も効果が高いのか、というデータドリブンな戦略を立てることができます。例えば、「LTVが高い優良顧客層と似た属性を持つ見込み客」に対して、集中的にリソースを投下する。「解約の兆候が見られる顧客」に対して、先回りしてサポートを提供する。このような的確なアプローチは、無駄なコストを削減し、マーケティングや営業活動の費用対効果(ROI)を最大化します。データという羅針盤を手に入れることで、企業はより確実性の高い航海を進めることができるのです。

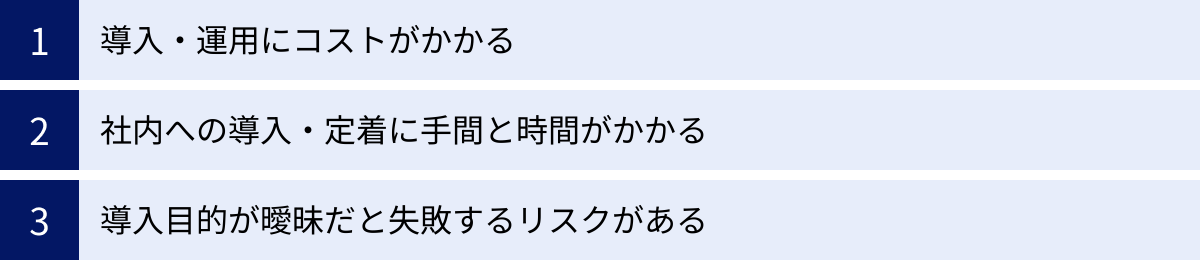

CRM導入の3つのデメリットと注意点

CRMは多くのメリットをもたらす一方で、導入と運用にはいくつかの課題や注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、CRM導入を成功させるための鍵となります。

導入・運用にコストがかかる

CRMの導入には、当然ながらコストが発生します。これは多くの企業にとって、導入をためらう大きな要因の一つです。コストは大きく分けて「初期費用」と「月額(または年額)の運用費用」に分類されます。

- 初期費用: システムの導入設定、既存データの移行、従業員へのトレーニングなどにかかる費用です。特に、大規模なカスタマイズや既存システムとの複雑な連携が必要な場合は、高額になる可能性があります。

- 運用費用: 多くのクラウド型CRMツールは、利用するユーザー数や機能に応じて月額料金が発生するサブスクリプションモデルを採用しています。一般的に、1ユーザーあたり月額数千円から数万円が相場ですが、利用するプランやユーザー数によって総額は大きく変動します。

これらの直接的な費用に加え、CRMの選定や導入プロジェクトに関わる従業員の人件費といった間接的なコストも考慮に入れる必要があります。

【注意点と対策】

コストは避けられませんが、その影響を最小限に抑え、投資対効果を高めるための方法はあります。

- 費用対効果(ROI)の試算: 導入前に、「CRM導入によってどれくらいの業務効率化が見込めるか(人件費削減効果)」「売上がどれくらい向上するか」といった効果を可能な限り数値化し、投資に見合うリターンが得られるかを試算しましょう。

- スモールスタート: 最初から全社的に大規模な導入を目指すのではなく、まずは特定の部署やチームで、必要な機能に絞って導入する「スモールスタート」を検討しましょう。これにより初期投資を抑え、効果を検証しながら段階的に拡大していくことができます。

- 無料プラン・低価格プランの活用: 多くのCRMツールには、機能制限付きの無料プランや、中小企業向けの低価格なプランが用意されています。自社の規模や必要な機能を見極め、オーバースペックにならないツールを選ぶことが重要です。

重要なのは、CRMを単なる「コスト(費用)」として捉えるのではなく、将来の成長のための「インベストメント(投資)」として考えることです。

社内への導入・定着に手間と時間がかかる

高機能なCRMツールを導入しても、それが実際に従業員に使われなければ何の意味もありません。CRM導入プロジェクトにおける最大の障壁は、技術的な問題よりも、むしろ「人」や「組織」に関わる問題です。

従業員がCRMの利用に抵抗を感じる理由は様々です。

- 変化への抵抗感: 新しいツールの操作を覚えるのが面倒、これまでのやり方を変えたくないという心理的な抵抗。

- 業務負荷の増大: 「日々の業務に加えて、CRMへのデータ入力という新たな作業が増える」と感じてしまう。特に、入力するメリットを実感できないと、入力が形骸化しやすくなります。

- 監視されているという感覚: 営業担当者の中には、自分の活動がすべて可視化されることに、管理・監視されているという不快感を抱く人もいます。

これらの抵抗を乗り越え、CRMを社内に定着させるには、相当な手間と時間、そして丁寧なコミュニケーションが必要です。

【注意点と対策】

社内への定着を成功させるためには、トップダウンの強制だけでなく、現場の従業員を巻き込んだボトムアップのアプローチが不可欠です。

- 導入目的の丁寧な共有: 「なぜCRMを導入するのか」「導入することで、会社だけでなく、従業員一人ひとりにとってどのようなメリットがあるのか(例:報告業務が楽になる、営業成績が上がる)」を、繰り返し丁寧に説明し、理解と共感を得ることが最も重要です。

- 導入推進チームの設置: 各部署からメンバーを選出した推進チームを作り、導入の旗振り役を任せましょう。現場の意見を吸い上げ、導入計画に反映させることで、当事者意識を高めることができます。

- 操作研修とマニュアルの整備: 使い方がわからない、という理由で使われなくなることを防ぐため、十分なトレーニングの機会を設け、いつでも参照できる分かりやすいマニュアルを整備します。

- 入力項目の最小化: 最初から完璧を目指し、入力項目を増やしすぎると、現場の負担が大きくなりすぎます。まずは「これだけは必ず入力する」という必須項目を最小限に絞り、定着度合いを見ながら徐々に増やしていくのが得策です。

CRMの導入はマラソンのようなものです。短期的な成果を求めすぎず、じっくりと時間をかけて組織に根付かせていくという長期的な視点が求められます。

導入目的が曖昧だと失敗するリスクがある

「競合他社が導入しているから」「流行っているから」といった曖昧な理由でCRMを導入すると、失敗する可能性が非常に高くなります。CRMは、あくまでも企業の課題を解決するための「手段」であり、「目的」ではありません。

導入目的が曖昧なままプロジェクトを進めると、以下のような問題が発生します。

- ツールの選定ミス: 自社の課題に合っていない、不要な機能ばかりのオーバースペックなツールや、逆に必要な機能が足りないツールを選んでしまう。

- 効果測定ができない: 何を達成するために導入したのかが明確でないため、導入後にその効果を測定できず、「コストだけがかかって、何が良くなったのかわからない」という状況に陥る。

- 社内の協力が得られない: 前述の通り、目的が不明確では従業員を説得できず、利用が定着しない。結果として、誰も使わない「高価な箱」と化してしまう。

CRM導入の成否は、導入前の「目的設定」の段階で8割が決まると言っても過言ではありません。

【注意点と対策】

導入プロジェクトを開始する前に、まずは自社の現状を分析し、「何を解決するためにCRMが必要なのか」という目的を具体的かつ明確に定義することが不可欠です。

- 現状の課題を洗い出す: 「顧客情報が分散していて、部門間連携が悪い」「営業活動が属人化しており、若手が育たない」「解約率が高止まりしている」など、現在抱えている課題を具体的にリストアップします。

- 目的を数値目標(KPI)に落とし込む: 洗い出した課題を基に、CRM導入によって達成したい目標を、測定可能な数値目標(KPI:重要業績評価指標)に落とし込みます。

- 例:「部門間の情報連携ミスを30%削減する」

- 例:「営業チーム全体の受注率を10%向上させる」

- 例:「解約率を現状の5%から3%に引き下げる」

- 関係者で合意形成する: 設定した目的とKPIについて、経営層から現場の担当者まで、関係者全員で共有し、合意を形成します。この目的意識の共有が、プロジェクトを推進する上での強力な拠り所となります。

明確な目的があれば、それに合致したツールを選定でき、導入後の効果測定も容易になります。そして何より、社内の協力を得やすくなり、定着化への道を切り拓くことができるのです。

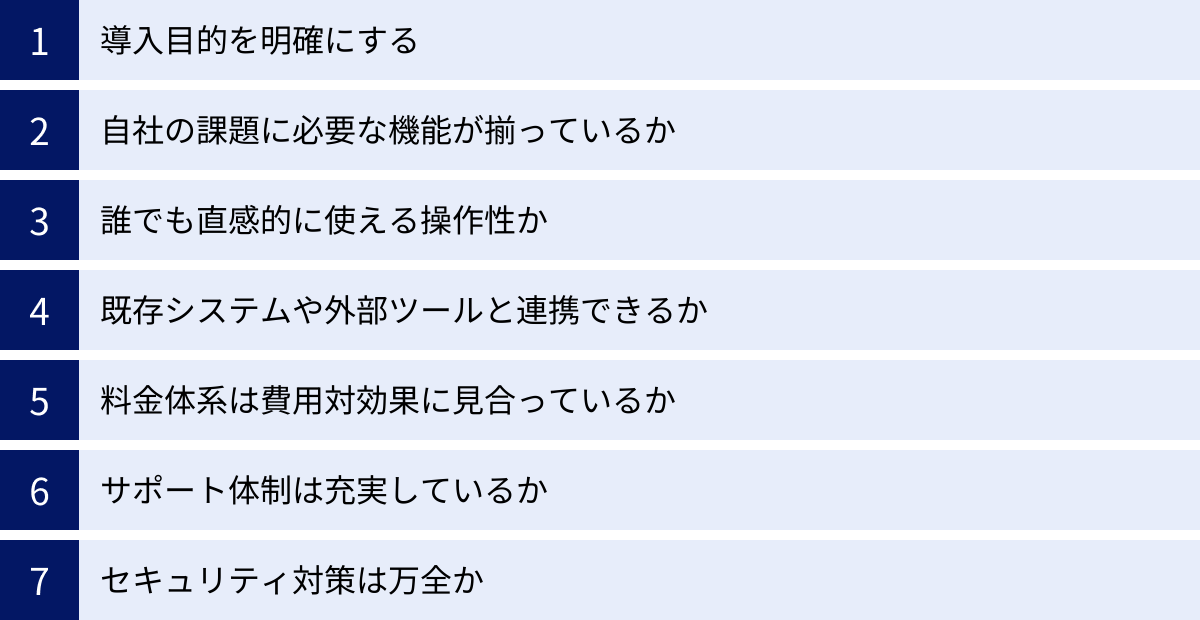

CRMツールの選び方7つのポイント

市場には多種多様なCRMツールが存在し、自社に最適なものを選ぶのは簡単なことではありません。ここでは、CRMツール選定で失敗しないための7つの重要なポイントを解説します。

導入目的を明確にする

これはCRM導入を成功させる上で最も重要なステップであり、ツール選びの原点となります。「CRM導入の3つのデメリットと注意点」でも触れましたが、「何のためにCRMを導入するのか」という目的が、全ての選定基準の土台となります。

まずは自社の課題を徹底的に洗い出しましょう。

- 「顧客情報がExcel管理で限界を迎えている」→ 課題:情報管理・共有

- 「営業担当者によって成果に大きなバラつきがある」→ 課題:営業プロセスの属人化

- 「既存顧客からのリピート購入が少ない」→ 課題:顧客満足度・ロイヤルティの低さ

- 「見込み客を効率的に育成できていない」→ 課題:マーケティングの非効率性

これらの課題を基に、「情報共有を円滑にして、部門間の連携ミスを削減したい」「営業活動を標準化して、チーム全体の受注率を向上させたい」「顧客満足度を高めて、解約率をX%改善したい」といった具体的な導入目的を設定します。この目的が明確であればあるほど、後続のステップでツールを絞り込みやすくなります。

自社の課題に必要な機能が揃っているか

導入目的が明確になったら、その目的を達成するために「どのような機能が必要か」を具体的にリストアップします。ここで注意すべきなのは、「多機能=良いツール」とは限らないという点です。不要な機能が多いツールは、操作が複雑になったり、コストが無駄に高くなったりする原因になります。

必要な機能を整理する際には、「Must(必須)」「Want(あったら嬉しい)」の2つに分類するのが効果的です。

- Must(必須)機能: 導入目的を達成するために、絶対に欠かせない機能。

- 例:顧客情報の一元管理、案件管理、問い合わせ管理など

- Want(あったら嬉しい)機能: 必須ではないが、あると業務がさらに効率化されたり、将来的に活用できたりする機能。

- 例:MA連携機能、名刺管理ソフト連携、CTI(電話連携)システム連携など

このリストを基に各ツールの機能一覧を比較検討することで、自社のニーズに過不足のない、最適なツール候補を絞り込むことができます。例えば、営業プロセスの標準化が最優先課題であれば、案件管理やレポート機能が充実したSFA色の強いCRMが候補になります。一方で、顧客サポートの品質向上が目的なら、問い合わせ管理やFAQ機能が強力なツールを選ぶべきでしょう。

誰でも直感的に使える操作性か

CRMは、一部の管理者だけでなく、営業やマーケティング、カスタマーサポートなど、様々な立場の従業員が日常的に使うツールです。そのため、ITに詳しくない人でも直感的に操作できる、分かりやすいインターフェース(UI/UX)であることが極めて重要です。

操作が複雑で分かりにくいツールは、入力が面倒だという理由で敬遠され、結果的に社内に定着しません。選定段階では、以下の点を確認しましょう。

- 画面の見やすさ: ダッシュボードや入力画面のレイアウトは整理されていて、見やすいか。

- 操作のシンプルさ: データの入力や検索、レポートの作成などが、少ないステップで簡単に行えるか。

- モバイル対応: スマートフォンやタブレットからも、PCと同じように快適に操作できるか。外出の多い営業担当者にとっては必須の要件です。

ほとんどのCRMツールでは、無料トライアル期間やデモが提供されています。カタログスペックだけで判断せず、必ず実際にツールを操作する現場の担当者にも試してもらい、「これなら毎日使えそうか」という観点で評価することが、定着の成否を分ける重要なポイントになります。

既存システムや外部ツールと連携できるか

CRMは単体で完結するものではなく、企業が既に利用している他のシステムやツールと連携させることで、その価値を最大限に発揮します。選定時には、自社で利用中の、あるいは将来的に導入予定のシステムとスムーズに連携できるかを確認しましょう。

特に重要となる連携対象は以下の通りです。

- SFA/MAツール: CRM、SFA、MAを別々のツールで運用する場合、シームレスなデータ連携は必須です。

- 名刺管理ソフト: 交換した名刺情報をスキャンするだけで、CRMに顧客情報として自動登録できると、入力の手間が大幅に削減されます。

- チャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど): CRM上で特定の更新があった際に、チャットツールに通知を飛ばすことで、情報の見落としを防ぎ、迅速な対応を促します。

- 会計ソフト: 受注情報を会計ソフトに連携させることで、請求書発行や入金管理のプロセスを効率化できます。

- CTI(Computer Telephony Integration)システム: 電話の着信時に、発信者番号を基にCRM上の顧客情報をPC画面に自動でポップアップ表示させることができます。

これらの連携が可能かどうかは、各ツールの公式サイトや仕様書で確認できます。API(Application Programming Interface)が公開されていて、柔軟な連携開発が可能かどうかも、将来的な拡張性を考える上で重要なチェックポイントです。

料金体系は費用対効果に見合っているか

CRMの料金体系はツールによって様々で、主に以下のようなパターンがあります。

- ユーザー課金制: 利用するユーザー数に応じて月額料金が決まる、最も一般的な体系です。

- 機能・プラン別課金制: 利用できる機能の範囲によって複数のプラン(例:Basic, Pro, Enterprise)が用意されており、上位プランほど料金が高くなります。

- データ量課金制: 登録する顧客データの件数やストレージ容量に応じて料金が変動する体系です。

自社の利用規模や成長フェーズに合わせて、最適な料金体系のツールを選ぶことが重要です。例えば、少数のユーザーで始めたい場合はユーザー課金制、まずは基本的な機能だけで試したい場合は下位プランのあるツールが適しています。

また、月額料金だけでなく、初期費用やオプション機能の追加料金、サポート費用といった「隠れたコスト」がないかも必ず確認しましょう。単純な価格の安さだけで選ぶのではなく、「デメリット」の項で述べたように、導入によって得られる効果(業務効率化、売上向上など)を考慮した費用対効果(ROI)の観点から、総合的に判断することが不可欠です。

サポート体制は充実しているか

CRMの導入時や運用中には、設定方法がわからない、うまく機能しないといった様々な疑問やトラブルが発生します。そのような時に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかは、ツールの活用度を大きく左右します。

以下の点を確認し、自社に合ったサポート体制を持つベンダーを選びましょう。

- サポートチャネル: 電話、メール、チャットなど、どのような方法で問い合わせが可能か。

- サポート対応時間: 平日の日中のみか、24時間365日対応か。自社の営業時間と合っているか。

- サポートの範囲: 基本的な操作方法の案内だけでなく、導入時の設定支援や、より効果的な活用方法のコンサルティングといった、踏み込んだサポートを提供してくれるか(有償の場合が多い)。

- 自己解決のためのリソース: オンラインヘルプ、FAQ、チュートリアル動画、ユーザーコミュニティなど、自分で調べて解決するためのコンテンツが充実しているか。

特にCRMの導入に慣れていない企業の場合は、導入時の初期設定を代行してくれたり、専任の担当者がついて並走支援してくれたりする、手厚いオンボーディングサポートがあると安心です。

セキュリティ対策は万全か

CRMは、顧客の連絡先や購買履歴といった、極めて機密性の高い個人情報や企業情報を大量に扱います。万が一、これらの情報が外部に漏洩したり、消失したりすれば、企業の社会的信用は失墜し、事業の継続が困難になるほどの甚大な被害に繋がります。

したがって、セキュリティ対策はツール選定における最優先事項の一つです。以下のような項目をチェックリストとして確認しましょう。

- 第三者認証の取得: ISO/IEC 27001 (ISMS) や SOC2 といった、情報セキュリティに関する国際的な認証を取得しているか。

- データの暗号化: 通信経路(SSL/TLS)だけでなく、データベースに保存されているデータそのものが暗号化されているか。

- アクセス制御: IPアドレスによるアクセス制限や、二要素認証など、不正アクセスを防止する機能があるか。

- 権限設定: ユーザーごとに、閲覧・編集・削除できるデータの範囲を細かく設定できるか。

- バックアップ体制: データのバックアップは定期的に行われているか。障害発生時の復旧体制は確立されているか。

これらのセキュリティ要件をクリアしている、信頼性の高いベンダーのツールを選ぶことが絶対条件です。

CRMツールの提供形態

CRMツールは、その提供形態によって大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類に分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶかは企業の規模や要件によって異なります。

| 項目 | クラウド型 (SaaS) | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| サーバー | ベンダーが用意・管理 | 自社で用意・管理 |

| 初期費用 | 低い、または無料 | 高い |

| 月額費用 | 発生する(利用料) | 原則発生しない |

| 導入スピード | 早い(最短即日) | 遅い(数ヶ月以上) |

| カスタマイズ性 | 低い(設定範囲内) | 高い(自由に開発可能) |

| メンテナンス | ベンダーが実施(不要) | 自社で実施(必要) |

| セキュリティ | ベンダーの基準に依存 | 自社で自由に構築可能 |

| 向いている企業 | 中小企業、スタートアップ、素早く導入したい企業 | 大企業、独自のセキュリティ要件を持つ企業 |

クラウド型

クラウド型は、ベンダーがインターネット経由で提供するCRMサービスを利用する形態です。SaaS(Software as a Service)とも呼ばれます。現在市場に出回っているCRMツールの多くがこのクラウド型です。

【メリット】

- 低コスト・短期間で導入可能: 自社でサーバーやネットワーク機器を用意する必要がないため、初期費用を大幅に抑えることができます。アカウントを契約すればすぐに利用を開始できるため、導入までのスピードが非常に速いのが特徴です。

- メンテナンスが不要: サーバーの保守・管理や、ソフトウェアのバージョンアップ、セキュリティパッチの適用などはすべてベンダー側で行ってくれます。企業は運用管理の負担から解放され、本来の業務に集中できます。

- 場所を選ばずにアクセス可能: インターネット環境さえあれば、PCやスマートフォン、タブレットなど、様々なデバイスからいつでもどこでもCRMにアクセスできます。テレワークや外出先での利用にも最適です。

【デメリット】

- カスタマイズ性の低さ: オンプレミス型に比べて、自社の業務プロセスに合わせてシステムを大幅にカスタマイズすることは難しい場合があります。基本的には、ベンダーが提供する機能や設定の範囲内で利用することになります。

- ランニングコストの発生: 利用するユーザー数やプランに応じて、月額(または年額)の利用料が継続的に発生します。

- セキュリティの懸念: 顧客データを社外のサーバーに預けることになるため、ベンダーのセキュリティレベルに依存します。信頼できるベンダーを選ぶことが非常に重要です。

クラウド型は、特にIT専門の担当者がいない中小企業や、まずはスピーディーかつ低コストでCRMを始めたい企業におすすめの提供形態です。

オンプレミス型

オンプレミス型は、自社のサーバーにCRMソフトウェアをインストールして利用する形態です。

【メリット】

- 高いカスタマイズ性: 自社でシステムを保有するため、業務プロセスに合わせて自由にシステムを構築・改修できます。既存の基幹システムなど、社内の他のシステムとの連携も柔軟に行えます。

- 強固なセキュリティ: データを社内の閉じたネットワーク環境で管理するため、外部からの不正アクセスのリスクを低減できます。金融機関や公的機関など、独自の厳しいセキュリティポリシーを持つ企業に適しています。

- ランニングコストを抑えられる可能性: 初期投資は高額になりますが、一度構築してしまえば、クラウド型のような月額利用料は原則として発生しません(保守費用は別途必要)。長期的に見ると、総コストを抑えられる可能性があります。

【デメリット】

- 高額な初期費用: サーバーやネットワーク機器の購入、ソフトウェアライセンスの購入、システムの構築などで、数百万から数千万円単位の初期投資が必要になります。

- 長い導入期間: システムの要件定義から設計、開発、テストといったプロセスを経るため、導入までに数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。

- 自社での運用・保守が必要: サーバーの管理、障害発生時の対応、セキュリティ対策、法改正に伴うシステム改修など、システムの維持管理をすべて自社で行う必要があります。専門知識を持つIT人材が不可欠です。

オンプレミス型は、豊富な資金とITリソースを持ち、独自の要件に合わせたシステム構築や高度なセキュリティを必要とする大企業向けの選択肢と言えるでしょう。

【2024年最新】おすすめの人気CRMツール8選

ここでは、国内外で高い評価を得ている代表的なCRM/SFAツールを8つ厳選して紹介します。それぞれのツールの特徴や強みを比較し、自社の目的や規模に合ったツール選びの参考にしてください。

注意:料金や機能の詳細は変更される可能性があるため、必ず各ツールの公式サイトで最新情報をご確認ください。

| ツール名 | 提供形態 | 無料プラン | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Salesforce Sales Cloud | クラウド | なし (30日間無料トライアルあり) | 世界No.1シェア。機能の豊富さと高いカスタマイズ性、エコシステムが強み。 |

| HubSpot CRM | クラウド | あり | 無料で始められる。MA・SFA・CS機能が統合されたオールインワンプラットフォーム。 |

| Zoho CRM | クラウド | あり (3人まで) | 圧倒的なコストパフォーマンス。40以上のZohoアプリとの連携が強力。 |

| kintone | クラウド | なし (30日間無料トライアルあり) | 業務改善プラットフォーム。自社仕様のCRMアプリを柔軟に作成可能。 |

| Knowledge Suite | クラウド | なし (無料トライアルあり) | グループウェア一体型。ユーザー数無制限の料金体系が特徴。 |

| Senses | クラウド | なし (無料トライアルあり) | AIが営業活動を支援する次世代型SFA/CRM。データ入力の自動化に強み。 |

| eセールスマネージャーRemix Cloud | クラウド | なし (無料トライアルあり) | 国産SFA/CRMの老舗。定着率95%を誇る現場での使いやすさが特徴。 |

| Synergy! | クラウド | なし | 国産CRM。データベースマーケティングに強み。顧客データの収集・分析・活用に特化。 |

Salesforce Sales Cloud

世界15万社以上で導入されている、CRM/SFA市場のグローバルリーダーです。その最大の強みは、圧倒的な機能の網羅性と、ビジネスの成長や変化に合わせて柔軟に対応できる高いカスタマイズ性にあります。顧客管理、案件管理といった基本機能はもちろん、AIによる売上予測やレコメンデーション機能も搭載しています。また、「AppExchange」というビジネスアプリのマーケットプレイスには、連携可能なサードパーティ製アプリが豊富に揃っており、自社のニーズに合わせて機能を無限に拡張できるエコシステムを形成しています。

大企業から成長意欲の高い中小企業まで、本格的なデータ活用を目指すすべての企業におすすめです。

参照:Salesforce公式サイト

HubSpot CRM

「インバウンドマーケティング」の思想を掲げるHubSpot社が提供するプラットフォームです。最大の魅力は、多くの基本機能を無料で利用できる「HubSpot CRMプラットフォーム」を提供している点です。顧客情報管理、コンタクト履歴、案件管理、レポート作成などを期間やユーザー数の制限なく無料で始められます。さらに、MA(Marketing Hub)、SFA(Sales Hub)、カスタマーサービス(Service Hub)といった専門的な機能は、必要に応じて有料で追加していくことが可能です。

まずはコストをかけずにCRMを試してみたいスタートアップや中小企業に最適な選択肢と言えるでしょう。

参照:HubSpot公式サイト

Zoho CRM

世界で25万人以上のユーザーに利用されている、コストパフォーマンスに優れたCRMツールです。非常にリーズナブルな価格設定でありながら、大企業でも通用する豊富な機能を備えています。特に、同社が提供する会計、人事、プロジェクト管理など40種類以上の多彩なビジネスアプリケーション群「Zoho One」とのシームレスな連携が強力です。必要なアプリを組み合わせることで、低コストで企業全体の業務を統合管理する環境を構築できます。

コストを抑えつつ、CRMを中核とした業務全体のDXを推進したい中小企業に強くおすすめします。

参照:Zoho公式サイト

kintone

サイボウズ社が提供する、専門知識がなくても自社の業務に合わせたシステムを開発できる「業務改善プラットフォーム」です。厳密にはCRM専用ツールではありませんが、顧客管理アプリ、案件管理アプリ、問い合わせ管理アプリなどを、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で自由に作成できます。Excelや紙で行っていた管理業務を、手軽にシステム化したい場合に非常に有効です。テンプレートも豊富に用意されているため、すぐにCRMとしての運用を開始することも可能です。

パッケージ化されたCRMではフィットしない、自社独自の業務プロセスに合わせた柔軟な管理体制を構築したい企業に最適です。

参照:kintone公式サイト

Knowledge Suite

SFA、CRM、そして社内の情報共有を円滑にするグループウェアの3つの機能がワンパッケージになった、オールインワンツールです。最大の特徴は、何人で使っても料金が変わらない「ユーザー数無制限」の料金体系を採用している点です(利用データ量に応じた課金)。これにより、利用人数の増減を気にすることなく、全社的に導入しやすいのが魅力です。名刺管理機能も標準搭載されており、営業活動の効率化に大きく貢献します。

従業員数の多い企業や、将来的にユーザーが増える可能性がある成長企業が、コストを固定してSFA/CRMと情報共有基盤をまとめて導入したい場合におすすめです。

参照:Knowledge Suite公式サイト

Senses

AIを活用して営業活動の効率化と高度化を支援する、次世代型のSFA/CRMです。メールやカレンダーと連携し、顧客とのやり取りやアポイントメント情報を自動でSenses内に蓄積します。これにより、営業担当者のデータ入力の負担を大幅に軽減します。また、AIが蓄積されたデータから案件のリスクや受注確度を分析・予測したり、過去の類似案件を提示してくれたりするなど、営業担当者の意思決定を強力にサポートします。

データ入力の手間を省き、より戦略的な営業活動に集中したい、生産性向上を追求する営業組織に適しています。

参照:Senses公式サイト

eセールスマネージャーRemix Cloud

ソフトブレーン社が提供する、1999年から続く国産SFA/CRMの草分け的存在です。長年のノウハウを基に、日本の営業スタイルに合わせて徹底的に「使いやすさ」と「定着」を追求しているのが特徴です。シンプルなインターフェースで、一度の入力で関連する様々なレポートが自動作成されるなど、現場の営業担当者がストレスなく使える工夫が随所に凝らされています。その結果、サービス継続率95%という高い定着率を誇ります。

CRM/SFAの導入に一度失敗した経験のある企業や、ITツールに不慣れな従業員が多く、定着を最優先したい企業におすすめです。

参照:ソフトブレーン株式会社公式サイト

Synergy!

国産のクラウド型CRMツールで、特に集めた顧客データを活用したデータベースマーケティングに強みを持っています。顧客情報の収集・統合・分析から、メール配信やWebアンケート、フォーム作成といった顧客へのアプローチまで、マーケティングに必要な機能を一気通貫で提供します。日本の商習慣を熟知した手厚いサポート体制も魅力の一つです。

BtoCビジネスを中心に、顧客データを基にした効果的なマーケティング施策を展開し、顧客とのエンゲージメントを高めていきたい企業に最適なツールです。

参照:シナジーマーケティング株式会社公式サイト

CRMの導入を成功させる4つのステップ

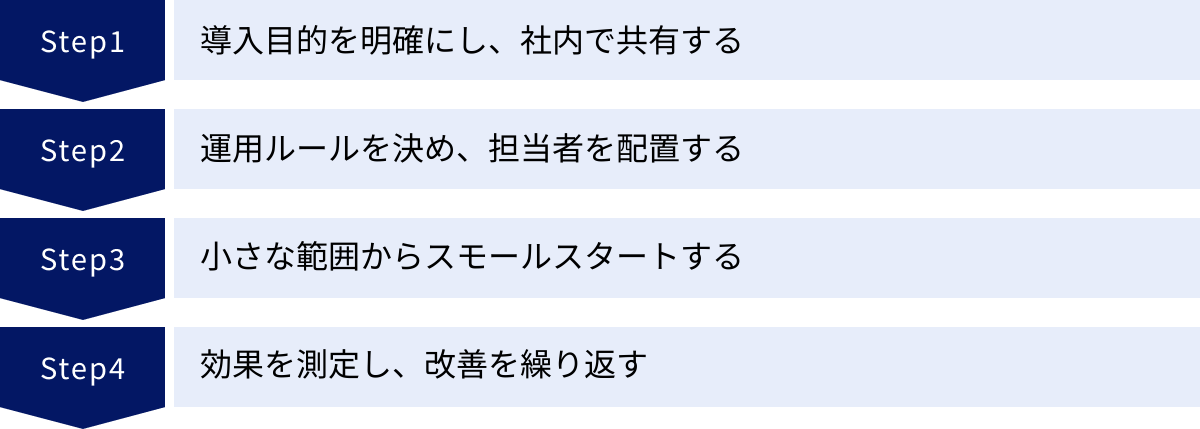

優れたCRMツールを選定しただけでは、導入は成功しません。ここでは、CRMを組織に根付かせ、その効果を最大限に引き出すための実践的な4つのステップを紹介します。

導入目的を明確にし、社内で共有する

これはツール選定の段階でも重要でしたが、導入プロセスにおいても最も重要な出発点となります。

- 課題の洗い出しと目的設定: なぜCRMを導入するのか。「顧客情報がバラバラで非効率」「営業活動が属人化している」「解約率が高い」といった自社の課題を具体的に言語化します。そして、「情報共有の円滑化により、部門間連携ミスを30%削減する」「営業ノウハウの標準化により、新人営業の受注率を半年で15%向上させる」など、測定可能な数値目標(KPI)として導入目的を定義します。

- 経営層のコミットメント: CRM導入は、業務プロセス全体に影響を与える経営改革です。経営層がその重要性を理解し、プロジェクトを強力に推進するという明確なコミットメントを示すことが不可欠です。

- 全社的な共有と合意形成: 設定した目的とKPIを、役員会議だけでなく、全部門の従業員に向けた説明会などを通じて繰り返し伝えましょう。「なぜやるのか」「自分たちにどんなメリットがあるのか」を全従業員が理解・納得することで、導入後の協力体制が格段に築きやすくなります。

この最初のステップを丁寧に行うことが、プロジェクト全体の方向性を決定づけ、成功の確率を大きく高めます。

運用ルールを決め、担当者を配置する

ツールを導入しても、誰が、いつ、何を、どのように入力するのかというルールがなければ、データはすぐに陳腐化し、一貫性のないものになってしまいます。

- データ入力ルールの策定: 誰が見ても同じ意味に解釈できる、一貫性のあるデータを蓄積するためのルールを定めます。

- 例: 会社名の入力(株式会社は(株)と省略するか、前株か後株か)、担当者名の表記(姓と名の間はスペースを入れるか)、案件のフェーズ定義(「提案中」とは具体的にどの状態を指すのか)など。

- 運用プロセスの設計: 日々の業務フローの中に、CRMへの入力を自然に組み込むプロセスを設計します。「商談が終わったら、移動中にスマートフォンから必ず活動報告を入力する」「問い合わせ対応が完了したら、その場でステータスを『完了』に変更する」など、具体的で実践可能なルールにすることが重要です。

- 推進担当者・管理者の任命: CRMの導入と定着を推進する責任者(プロジェクトマネージャー)を明確に任命します。また、各部署にCRMの利用を促進し、ルールの遵守をチェックするキーパーソンを置くことも有効です。彼らが旗振り役となり、現場の疑問や課題を吸い上げて改善に繋げる役割を担います。

ルールは厳しすぎると守られなくなるため、まずは最低限の必須ルールから始め、運用しながら改善していく姿勢が大切です。

小さな範囲からスモールスタートする

最初から全社一斉にCRMを導入しようとすると、調整が複雑になり、現場の混乱や反発を招きやすくなります。失敗のリスクを最小限に抑え、着実に導入を進めるためには、「スモールスタート」のアプローチが非常に効果的です。

- パイロットチームの選定: まずは、特定の部署やチーム(例:営業1課だけ、カスタマーサポートチームだけなど)をパイロット(試験導入)チームとして選びます。比較的ツールへの抵抗感が少なく、協力的で、かつ導入効果が出やすいチームを選ぶのがポイントです。

- 試験運用とフィードバック収集: パイロットチームで一定期間(1〜3ヶ月程度)CRMを運用してもらいます。この期間中に、「操作が分かりにくい箇所はないか」「運用ルールに無理はないか」「もっとこういう機能が欲しい」といった現場からの率直なフィードバックを積極的に収集します。

- 課題の改善と成功事例の創出: 集まったフィードバックを基に、ツールの設定や運用ルールを改善します。このプロセスを通じて、自社に最適化された運用モデルを確立していきます。また、パイロット導入で得られた「業務がこれだけ効率化した」「受注率が上がった」といった小さな成功事例を作り、それを社内に共有することが、次の展開への強力な推進力となります。

小さな成功体験を積み重ね、その効果を社内に示すことで、他部署の従業員の「自分たちも使ってみたい」という前向きな気持ちを引き出し、スムーズな全社展開へと繋げることができます。

効果を測定し、改善を繰り返す

CRMは「導入して終わり」のツールではありません。むしろ、導入してからが本当のスタートです。その効果を最大化するためには、継続的な効果測定と改善のサイクル(PDCAサイクル)を回し続けることが不可欠です。

- Plan(計画): ステップ1で設定したKPIが計画にあたります。

- Do(実行): 策定した運用ルールに基づき、CRMの利用を開始します。

- Check(評価): CRMのレポート機能などを活用し、設定したKPIが達成できているかを定期的に測定・評価します。「案件化率は向上したか?」「顧客対応時間は短縮されたか?」「データ入力率は目標に達しているか?」などを客観的な数値で確認します。

- Action(改善): 評価の結果、目標が達成できていなければ、その原因を分析し、改善策を講じます。「入力率が低いのは、項目が多すぎるからではないか?→入力項目を削減する」「特定の機能が使われていないのは、研修が不十分だからか?→追加の勉強会を実施する」といったように、運用ルールやツールの設定、サポート体制などを見直します。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、CRMは徐々に組織に最適化され、なくてはならない経営基盤へと進化していきます。CRM導入は一度きりのイベントではなく、企業の成長と共に続く継続的な取り組みであると認識することが、長期的な成功への鍵となるのです。