Webサイトを通じて商品購入や問い合わせ、資料請求といった成果(コンバージョン)を獲得することは、多くの企業にとって重要な経営課題です。特に、Web広告や検索エンジンから訪れるユーザーを直接受け止める「ランディングページ(LP)」のパフォーマンスは、事業の成否を大きく左右します。

しかし、「広告費をかけているのに、なかなか成果に繋がらない」「サイトへのアクセスはあるのに、なぜかユーザーがすぐに離れてしまう」といった悩みを抱えている担当者の方は少なくありません。その解決策として注目されているのが、LPO(Landing Page Optimization:ランディングページ最適化)です。

この記事では、LPOの基本的な概念から、その重要性、具体的な改善施策、さらには役立つツールや外注先の選び方まで、網羅的に解説します。LPOは一度行えば終わりというものではなく、継続的な分析と改善を繰り返す活動です。この記事を通じて、LPOの本質を理解し、自社のコンバージョン率(CVR)を最大化するための第一歩を踏み出しましょう。

目次

LPO(ランディングページ最適化)とは

LPOとは、「Landing Page Optimization」の略称で、日本語では「ランディングページ最適化」と訳されます。具体的には、広告や検索結果などを経由してユーザーが最初に訪問するページ(ランディングページ)を、ユーザーのニーズや行動に合わせて改善し、コンバージョン率(CVR)を最大化するための一連の施策を指します。

ここで言う「ランディングページ(LP)」とは、広義にはユーザーが最初に「着地(Land)」する全てのページを指しますが、Webマーケティングの文脈では、特定の商品やサービスの購入、問い合わせ、資料請求といった単一の目的(コンバージョン)に特化して作られた縦長の1枚のページを指すのが一般的です。

LPOの目的は、このLPを訪問したユーザーが、途中で離脱することなく、最終的なゴールであるコンバージョンに至る確率を可能な限り高めることにあります。ただ単にデザインを美しくしたり、文章を書き換えたりするだけではありません。LPOの本質は、データに基づいてユーザーの行動や心理を深く理解し、科学的なアプローチで仮説検証を繰り返すことにあります。

例えば、以下のような問いに対して、データに基づいた答えを探し、改善を重ねていくのがLPOのプロセスです。

- ユーザーはLPのどこに注目し、どこを読み飛ばしているのか?

- なぜユーザーは入力フォームの途中で離脱してしまうのか?

- キャッチコピーは本当にターゲットの心に響いているのか?

- 「購入する」ボタンの色や文言を変えたら、クリック率はどう変化するのか?

これらの問いに答えるため、アクセス解析ツールでユーザーの行動データを分析したり、ヒートマップツールでページのどの部分が注目されているかを可視化したり、ABテストで複数のデザインパターンを比較検証したりします。

LPOは、Web広告の費用対効果を改善する上で極めて重要な役割を果たします。どれだけ多くの広告費を投じてユーザーをLPに集めても、そのLPに魅力がなく、ユーザーがすぐに離脱してしまっては、広告費は無駄になってしまいます。言わば、LPは「穴の空いたバケツ」のようなものです。LPOは、そのバケツの穴を一つひとつ丁寧に塞ぎ、注がれた水を一滴も無駄にしないようにする活動に例えられます。

広告費を2倍にすれば、理論上はアクセス数も2倍になり、コンバージョン数も2倍になるかもしれません。しかし、それには当然ながら2倍のコストがかかります。一方で、LPOによってコンバージョン率を2倍にすることができれば、同じ広告費のままでコンバージョン数を2倍にすることが可能です。これが、多くの企業がLPOに注力する最大の理由です。

まとめると、LPOとは、データ分析と仮説検証を繰り返しながらランディングページを改善し、ビジネスの成果(コンバージョン)を最大化するための継続的な取り組みであると言えます。

LPOと関連用語との違い

LPOについて学ぶ際、いくつかの関連用語が登場します。CRO、EFO、SEOといった言葉は、LPOと密接に関係していますが、それぞれに異なる意味と役割があります。これらの違いを正確に理解することは、効果的なWebマーケティング戦略を立てる上で不可欠です。

| 用語 | 主な目的 | 対象範囲 | 主な指標 |

|---|---|---|---|

| LPO(ランディングページ最適化) | CVRの最大化 | ランディングページ(LP) | CVR、CPA、直帰率 |

| CRO(コンバージョン率最適化) | CVRの最大化 | Webサイト全体 | CVR、売上、利益、LTV |

| EFO(入力フォーム最適化) | 入力フォームの完了率向上 | 入力フォーム | フォーム離脱率、完了率 |

| SEO(検索エンジン最適化) | 自然検索からの集客増加 | Webサイト全体 | 検索順位、オーガニック流入数 |

CRO(コンバージョン率最適化)との違い

CROは「Conversion Rate Optimization」の略で、日本語では「コンバージョン率最適化」と訳されます。その名の通り、Webサイト全体のコンバージョン率を高めるための施策全般を指します。

LPOとCROの最も大きな違いは、最適化の対象となる「範囲」です。

- LPO: 対象範囲は「ランディングページ」に限定されます。広告などから流入したユーザーが最初に訪れる特定のページを改善し、そこでのコンバージョンを最大化することに集中します。

- CRO: 対象範囲は「Webサイト全体」です。ランディングページはもちろんのこと、トップページ、商品一覧ページ、商品詳細ページ、カートページ、会員登録ページ、ブログ記事など、サイト内に存在するあらゆるページが最適化の対象となります。

つまり、LPOは、より大きな枠組みであるCROの一部と位置づけることができます。CROという大きな目標を達成するための、非常に重要で効果的な手段の一つがLPOなのです。

例えば、ECサイト全体の売上を最大化するというCROの目標があった場合、施策は多岐にわたります。広告用のLPを改善するLPOはもちろん、サイト内検索の精度を上げたり、おすすめ商品のレコメンド機能を改善したり、決済方法を増やしてカゴ落ちを防いだりすることもCROに含まれます。

LPOが特定の流入経路(主に広告)からのユーザーに焦点を当てるのに対し、CROはオーガニック検索、SNS、メルマガ、ブックマークなど、あらゆる流入経路からのユーザーを対象とし、サイト内での回遊性や体験価値全体を向上させることを目指します。

EFO(入力フォーム最適化)との違い

EFOは「Entry Form Optimization」の略で、「入力フォーム最適化」と訳されます。これは、商品購入、問い合わせ、資料請求などの際にユーザーが個人情報を入力する「フォーム」画面を改善し、入力のストレスを軽減して、最後まで完了してもらう確率を高めるための施策です。

LPOとEFOの関係は、CROとLPOの関係に似ています。EFOは、LPOを構成する重要な要素の一つです。多くのランディングページには、コンバージョンを達成するための最終関門として入力フォームが設置されています。どれだけ魅力的なキャッチコピーやデザインでユーザーの購買意欲を高めても、最後の入力フォームが使いにくければ、ユーザーは面倒に感じて離脱してしまいます。これを「フォーム落ち」と呼びます。

EFOの具体的な施策には、以下のようなものがあります。

- 入力項目数を最小限に絞る

- 必須項目と任意項目を分かりやすく区別する

- 郵便番号から住所を自動入力する機能を追加する

- 入力エラーをリアルタイムで分かりやすく表示する

- 全角・半角の入力を自動で変換する

LPOの目的が「LP全体のコンバージョン率を高めること」であるのに対し、EFOの目的は「入力フォームの完了率を高めること」に特化しています。LPのキャッチコピーやデザインを改善するのがLPOの主戦場だとすれば、EFOはゴール直前の最終ハードルを越えさせるための細やかな配慮と言えるでしょう。効果的なLPOを実現するためには、EFOの視点が欠かせません。

SEO(検索エンジン最適化)との違い

SEOは「Search Engine Optimization」の略で、「検索エンジン最適化」と訳されます。これは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトが上位に表示されるように対策し、検索結果からの自然な流入(オーガニックトラフィック)を増やすための施策です。

LPOとSEOの最も大きな違いは、その「目的」と「フェーズ」です。

- SEOの目的: Webサイトへの「集客」です。まだ自社の商品やサービスを知らない潜在的な顧客に、検索エンジンを通じてリーチし、サイトへ訪問してもらうことがゴールです。

- LPOの目的: 集客した後の「転換(コンバージョン)」です。サイトに訪問してくれたユーザーに対して、商品購入や問い合わせといった具体的な行動を促すことがゴールです。

マーケティングのファネルで考えると、SEOがファネルの上流(認知・興味)を担い、LPOがファネルの下流(比較検討・行動)を担う、という関係性になります。

また、対象とするトラフィックソースも異なります。SEOは自然検索からの流入を増やすことに特化していますが、LPOはWeb広告(リスティング広告、ディスプレイ広告など)、SNS広告、メールマガジンなど、多様な流入元からのトラフィックをコンバージョンさせることを目的としています。

ただし、SEOとLPOは完全に独立しているわけではありません。両者は連携することで、より大きな相乗効果を生み出します。例えば、SEO対策を施したコラム記事で集客し、その記事の最後に関連する商品やサービスのLPへのリンクを設置して、LPOでコンバージョンを狙う、といった戦略は非常に効果的です。

このように、LPO、CRO、EFO、SEOはそれぞれ異なる役割を持ちつつも、互いに深く関連し合っています。これらの違いを理解し、自社の課題に合わせて適切に使い分けることが、Webマーケティング成功の鍵となります。

LPOが重要視される理由

近年、Webマーケティングの世界でLPOの重要性がますます高まっています。多くの企業が限られた予算の中で最大限の成果を出すために、LPOに真剣に取り組んでいます。その背景には、大きく分けて2つの理由があります。

Web広告の費用対効果を最大化できるため

多くの企業にとって、Web広告は新規顧客を獲得するための主要な手段です。しかし、近年は市場の成熟化に伴い、多くの業界で広告競争が激化しています。その結果、広告のクリック単価(CPC)は上昇傾向にあり、同じ予算で獲得できるアクセス数が減少しているケースも少なくありません。

このような状況で広告の成果を維持・向上させるためには、広告費を増やすか、あるいは広告の運用効率を高める必要があります。ここで重要になるのがLPOです。

Web広告の費用対効果を測る重要な指標に、CPA(Cost Per Acquisition / Cost Per Action)があります。これは、1件のコンバージョンを獲得するためにかかった広告費用を示すもので、以下の式で計算されます。

CPA = 広告費 ÷ コンバージョン数

このCPAは、低ければ低いほど、効率的に顧客を獲得できていることを意味します。

ここで、LPOがCPAにどう影響するかを具体的な数値で見てみましょう。

【ケースA:LPO実施前】

- 広告費:100万円

- クリック数:10,000回

- LPのCVR:1%

- コンバージョン数:10,000回 × 1% = 100件

- CPA:100万円 ÷ 100件 = 10,000円

このLPに対してLPOを実施し、CVRが2%に改善されたとします。

【ケースB:LPO実施後】

- 広告費:100万円(変更なし)

- クリック数:10,000回(変更なし)

- LPのCVR:2%

- コンバージョン数:10,000回 × 2% = 200件

- CPA:100万円 ÷ 200件 = 5,000円

この例が示すように、LPOによってCVRが2倍になれば、同じ広告費で2倍のコンバージョンを獲得でき、CPAを半分に削減できます。広告のクリック単価(CPC)を改善したり、広告の表示回数を増やしたりするのは、競合の動向にも左右されるためコントロールが難しい側面があります。しかし、LPのCVRは、自社の努力次第で改善できる領域です。

広告予算を増やすことなく成果を倍増させられる可能性があるLPOは、広告費の費用対効果を最大化し、事業の収益性を直接的に向上させるための、極めて強力なレバーなのです。

ユーザーの離脱を防げるため

広告などをクリックしてLPにたどり着いたユーザーは、何らかの期待や目的を持っています。「この商品なら私の悩みを解決してくれるかもしれない」「面白そうなサービスだから、もっと詳しく知りたい」といった感情です。

しかし、LPの内容がその期待に応えられなかった場合、ユーザーは容赦なく「戻る」ボタンをクリックし、ページを離れてしまいます。これを「離脱」や「直帰」と呼びます。せっかく高い広告費を払って集客したユーザーが、コンバージョンに至るどころか、内容を吟味する前に離脱してしまうのは、非常にもったいないことです。

ユーザーがLPから離脱する主な原因には、以下のようなものが挙げられます。

- メッセージの不一致: 広告のバナーやテキストで謳っていた内容と、LPのファーストビュー(最初に表示される画面)の内容が異なると、ユーザーは「騙された」「思っていたのと違う」と感じてすぐに離脱します。

- ページの表示速度が遅い: Googleの調査によると、ページの読み込みに3秒以上かかると、53%のモバイルユーザーが離脱すると言われています。ユーザーは待ってくれません。

- 魅力が伝わらない: ファーストビューで、誰向けのどんなサービスで、どんなメリットがあるのかが一瞬で理解できないと、ユーザーは続きを読む気力を失います。

- 信頼性の欠如: 会社の情報が不明確だったり、利用者の声や実績がなかったりすると、ユーザーは「この会社は本当に大丈夫だろうか?」と不安になり、行動をためらいます。

- 次の行動が不明確: ページを最後まで読んだものの、どこをクリックすれば良いのか、次に何をすれば良いのかが分からないと、ユーザーはそのまま離脱してしまいます。

LPOは、こうした離脱の原因を一つひとつ特定し、改善していくプロセスです。アクセス解析やヒートマップ分析を通じてユーザーの行動を観察し、「広告文とキャッチコピーを一致させる」「画像を圧縮して表示速度を上げる」「CTAボタンを目立たせる」といった具体的な施策を実行します。

ユーザーの期待に応え、ストレスなく読み進められるLPを作ることは、単に離脱を防ぐだけでなく、企業やブランドに対する信頼感を醸成することにも繋がります。ユーザーの視点に立ってページの課題を解決していくLPOは、ユーザー満足度を高め、貴重な見込み顧客を逃さないための生命線と言えるでしょう。

LPOを行うメリット・デメリット

LPOは強力な施策ですが、取り組む上ではメリットだけでなく、デメリットや注意点も理解しておく必要があります。ここでは、LPOの光と影の両側面を詳しく見ていきましょう。

メリット

LPOに取り組むことで得られるメリットは多岐にわたりますが、特に重要なのは以下の2つです。

CVR(コンバージョン率)が向上する

これはLPOの最も直接的かつ最大のメリットです。LPOは、LPを訪れたユーザーがコンバージョンに至るまでのあらゆる障壁を取り除くことを目的としています。

- ユーザーの心理に寄り添う: ターゲットユーザーの悩みや欲求を深く理解し、それに的確に応えるメッセージやデザインをLPに反映させます。

- 行動をスムーズに促す: 分かりやすい導線設計や、クリックしたくなるCTAボタンの配置により、ユーザーが迷うことなく次のステップへ進めるようにします。

- 不安や疑問を解消する: お客様の声や導入実績、FAQなどを掲載することで、ユーザーが抱くであろう不安を先回りして解消し、安心して行動できるように後押しします。

これらの改善を積み重ねることで、LPを訪れたユーザーのうち、実際にコンバージョンしてくれるユーザーの割合、すなわちCVRが着実に向上していきます。CVRの向上は、そのまま売上やリード数の増加に直結するため、事業成長の根幹を支える重要な成果と言えます。

CPA(顧客獲得単価)が改善する

前述の通り、LPOによるCVRの向上は、CPAの改善に直接的な効果をもたらします。

CPA = 広告費 ÷ コンバージョン数

この式において、広告費が一定でも、LPOによってCVRが向上しコンバージョン数が増えれば、CPAは反比例して低下します。つまり、より少ないコストで一人の顧客を獲得できるようになるのです。

CPAの改善は、広告予算の最適化に繋がります。例えば、CPAが半分になれば、これまでと同じ予算で2倍の顧客を獲得できるようになります。あるいは、これまでと同じ数の顧客を半分の予算で獲得し、余った予算を新しいマーケティング施策に投資することも可能です。

このように、LPOは広告運用の効率を飛躍的に高め、企業の収益性を改善する上で極めて重要な役割を果たします。

デメリット

一方で、LPOには以下のようなデメリットや難しさも存在します。これらを理解した上で、計画的に取り組むことが成功の鍵です。

効果が出るまでに時間がかかる

LPOは、一度修正すればすぐに劇的な成果が出るような「魔法の杖」ではありません。多くの場合、地道な仮説検証のサイクルを何度も繰り返す、継続的なプロセスです。

- 分析: データを分析し、課題を発見する。

- 仮説: 課題の原因を推測し、改善策の仮説を立てる。

- 実行: 仮説に基づいてLPを修正し、ABテストなどを行う。

- 検証: テスト結果を評価し、次の改善に繋げる。

このPDCAサイクルを回すには、相応の時間が必要です。特に、統計的に信頼できる結果を得るためには、ABテストに数週間から1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

また、最初の仮説が必ずしも正しいとは限りません。テストをしてもCVRが改善しない、あるいは逆に悪化してしまうこともあります。しかし、それも「この仮説は間違っていた」という貴重な学びです。LPOは短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点で継続的に取り組む姿勢が求められます。

専門的な知識やスキルが必要になる

効果的なLPOを実践するには、多岐にわたる専門知識とスキルが要求されます。

- 分析スキル: Google Analyticsなどのツールを使いこなし、データからユーザーの行動や課題を正確に読み解く能力。

- マーケティング知識: ターゲットユーザーのペルソナ設定や、顧客心理に基づいた訴求メッセージを考える能力。

- コピーライティング: ユーザーの心を動かし、行動を促すキャッチコピーや文章を作成する能力。

- デザイン/UI/UXスキル: 情報を分かりやすく整理し、ユーザーが直感的に操作できる画面を設計する能力。

- コーディングスキル: デザインを実際にWebページとして実装するためのHTML/CSS/JavaScriptの知識。

- ツール活用スキル: ABテストツールやヒートマップツールなどを設定・運用する能力。

これらのスキルをすべて一人の担当者が兼ね備えているケースは稀です。そのため、社内に専門チームを組成するか、不足しているスキルを補うために外部の専門会社に依頼する必要が出てきます。いずれにせよ、LPOを成功させるためには、相応のリソース(人材・コスト)投下が必要になることを覚悟しておく必要があります。

LPOに取り組む前の注意点

LPOは闇雲に始めても成果には繋がりません。施策を実行する前に、必ず押さえておくべき2つの重要な準備段階があります。これらを怠ると、時間とコストを浪費するだけで終わってしまう可能性があります。

明確な目的と目標(KGI・KPI)を設定する

LPOプロジェクトを成功に導くためには、まず「何のためにLPOを行うのか」という目的を明確にし、その達成度を測るための具体的な数値目標を設定することが不可欠です。ここで役立つのが、KGIとKPIというフレームワークです。

- KGI (Key Goal Indicator / 重要目標達成指標)

- プロジェクトの最終的なゴールを示す指標です。ビジネスの成果に直結する、最も重要な目標を指します。

- LPOにおけるKGIの例:

- 商品の月間売上〇〇円

- 月間のお問い合わせ件数〇〇件

- セミナーの申込者数〇〇人

- KPI (Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)

- KGIを達成するための中間的な目標を示す指標です。KGI達成に向けたプロセスの進捗状況を定点観測するために設定します。

- LPOにおけるKPIの例:

- ランディングページのコンバージョン率(CVR)〇%

- 顧客獲得単価(CPA)〇〇円

- ランディングページの直帰率〇%

- 入力フォームの完了率〇%

なぜ目標設定が重要なのでしょうか。それは、明確なゴールがなければ、施策の優先順位がつけられず、改善活動が迷走してしまうからです。

例えば、KGIが「お問い合わせ件数を増やすこと」であれば、KPIには「CVR」や「CPA」を設定します。そして、改善施策を考える際には、「この施策はCVR向上に繋がるか?」という基準で判断できます。もし目標を設定していなければ、「なんとなくデザインが古いから新しくしよう」「競合がやっているから動画を入れよう」といった、成果に結びつくかどうかわからない場当たり的な施策に陥りがちです。

また、数値目標があることで、施策の効果を客観的に評価できます。「CTAボタンの色を赤から緑に変えた結果、CVRが1.2%から1.5%に向上し、KPI達成に貢献した」というように、具体的なデータに基づいて成功・失敗を判断し、次のアクションに繋げることができます。

目標を設定する際は、「SMART」と呼ばれる原則を意識すると、より効果的な目標になります。

- Specific(具体的で)

- Measurable(測定可能で)

- Achievable(達成可能で)

- Relevant(関連性があり)

- Time-bound(期限が明確な)

「売上を上げる」という曖昧な目標ではなく、「3ヶ月後までに、A商品のLPのCVRを2%に改善し、CPAを8,000円以下に抑える」といった、具体的で計測可能な目標を立てることが、LPO成功の第一歩です。

十分なアクセス数があるか確認する

LPO、特にその中核をなすABテストを有効に行うためには、統計的に意味のある結論を導き出せるだけの十分なデータ量、すなわちアクセス数(セッション数)やコンバージョン数が必要不可欠です。

なぜなら、アクセス数が極端に少ない状態でABテストを行っても、その結果が施策の効果によるものなのか、それとも単なる「偶然」なのかを判断できないからです。

例えば、あるLPの月間アクセス数が100、CV数が1件(CVR 1%)だったとします。このLPを改善してABテストを行った結果、改善案Bのアクセス数が50、CV数が1件(CVR 2%)となり、元の案A(アクセス数50、CV数0件)に勝利したとします。この結果だけを見て、「改善案BはCVRを2倍にする効果があった!」と結論付けて良いでしょうか。答えはノーです。たった1件のコンバージョンは、タイミングの良かったユーザーが偶然クリックしただけかもしれません。この結果に基づいてLPを全面的に切り替えるのは、非常にリスクが高い判断です。

統計的な信頼性を担保するためには、一般的に各パターンのコンバージョン数が最低でも数十件、理想的には100件以上集まることが望ましいとされています。また、アクセス数で言えば、少なくとも月に数千セッション以上なければ、有意な差が出るまでに非常に長い時間がかかってしまいます。

もし、自社のLPのアクセス数がこの基準に満たない場合は、ABテストによる定量的なアプローチは一旦保留し、別の方法を検討する必要があります。

- LPOより集客を優先する: そもそもLPを見てくれる人が少なすぎるのが問題なので、まずはSEOや広告運用を見直し、LPへのアクセス数を増やすことに注力します。

- 定性的な分析を行う: アクセス数が少なくても、ユーザーの行動からヒントを得ることは可能です。

- ヒューリスティック分析: 専門家が経験則に基づいてLPの問題点を洗い出す手法。

- ユーザーテスト: 実際のターゲットユーザーにLPを操作してもらい、その様子を観察したり、感想をヒアリングしたりして課題を発見する手法。

LPOに取り組む前に、まずはGoogle Analyticsなどで自社LPのアクセス数とコンバージョン数を確認しましょう。十分なデータ量が確保できる見込みが立ってから、本格的なABテストを含むLPOに着手するのが賢明な進め方です。

CVRを改善するLPO施策12選

LPOの準備が整ったら、いよいよ具体的な改善施策の実行フェーズに入ります。ここでは、コンバージョン率(CVR)を改善するために効果的とされる、代表的な12の施策を紹介します。これらの施策は独立しているのではなく、互いに連携させることで相乗効果を発揮します。

① ターゲットと訴求のズレをなくす

ユーザーがLPを訪れる直前に接触していた情報(広告バナー、リスティング広告のテキスト、検索結果のスニペットなど)と、LPで最初に目にする情報に一貫性を持たせることは、LPOの基本中の基本です。これを「メッセージマッチ」と呼びます。

例えば、「【初回限定】50%OFFキャンペーン実施中!」という広告をクリックしたのに、LPのどこにも割引に関する情報が書かれていなかったら、ユーザーは「話が違う」と感じ、即座に離脱してしまいます。ユーザーが抱いた期待を裏切らないことが、信頼関係を築く第一歩です。

- How-to:

- 広告のキーワード、広告文、クリエイティブ(画像・動画)で使っている言葉や表現を、LPのキャッチコピーやメインビジュアルに反映させる。

- 複数の広告グループを運用している場合は、それぞれのターゲットに合わせてLPを複数パターン用意する(例:「料金」を訴求する広告からは料金プランを強調したLPへ、「機能」を訴求する広告からは機能紹介をメインにしたLPへ誘導する)。

- メリット: ユーザーの期待とLPの内容が一致することで、直帰率が劇的に低下し、続きを読むモチベーションを維持できます。

② ファーストビューを最適化する

ファーストビューとは、ユーザーがLPにアクセスした際に、スクロールせずに表示される画面領域のことです。ユーザーはこのファーストビューをわずか3秒程度で判断し、続きを読むか、離脱するかを決めると言われています。ここでユーザーの心を掴めるかどうかが、LPOの成否を分けると言っても過言ではありません。

- How-to:

- 誰に(Target): どんな悩みや願望を持つ人向けのページなのか。

- 何を(What): どんな商品やサービスを提供するのか。

- どのように解決するか(How): その商品やサービスがもたらす具体的なメリット(ベネフィット)は何か。

- 行動喚起(CTA): ユーザーに次に何をしてほしいのか(例:「無料で資料請求する」)。

- これらの要素を、キャッチコピー、メインビジュアル、CTAボタンを用いて簡潔かつ魅力的に伝える必要があります。

- メリット: ファーストビューで自分に関係のあるページだと認識させることで、ユーザーの興味を引きつけ、スクロールを促し、熟読率を高めることができます。

③ 魅力的なキャッチコピーを作成する

キャッチコピーは、LPの顔であり、ユーザーの興味を引くための最も重要な要素の一つです。単に商品の特徴を羅列するのではなく、ターゲットユーザーが「これは私のためのものだ!」と自分事として捉えられるような、心に響く言葉を選ぶ必要があります。

- How-to:

- ベネフィットを伝える: 商品の「機能(Feature)」ではなく、その機能によって顧客が手にする「利益(Benefit)」を訴求する。(例:「高画質カメラ搭載」ではなく「思い出をプロ並みの美しさで残せる」)

- 具体性と数字を入れる: 「満足度が高い」ではなく「顧客満足度98%」、「簡単」ではなく「たった3分で設定完了」のように、具体的な数字で示すと信頼性が増します。

- 緊急性・限定性を出す: 「今だけ」「〇名様限定」「本日終了」といった言葉で、今すぐ行動すべき理由を与えます。

- ターゲットを絞る: 「〇〇にお悩みの30代女性へ」のように、ターゲットを明確に呼びかけることで、当事者意識を高めます。

- メリット: 魅力的なキャッチコピーは、ユーザーの続きを読む意欲を掻き立て、LP全体の内容に価値があると感じさせることができます。

④ メインビジュアルを改善する

メインビジュアル(ヒーローイメージ)は、キャッチコピーと共にファーストビューで大きなインパクトを与える要素です。文章よりも早く、直感的にサービスの価値や世界観を伝える役割を担います。

- How-to:

- ターゲットが共感できる画像を選ぶ: ターゲットと同じ年代やライフスタイルの人物が、商品を使って喜んでいる様子の写真など。

- 利用シーンを想起させる: 商品やサービスを実際に使っている場面や、導入後の理想的な未来をイメージできるビジュアルを使用する。

- テキストとの関連性を持たせる: キャッチコピーの内容を補完し、視覚的に裏付けるような画像を選ぶ。

- 画質にこだわる: 低画質で粗い画像は、商品や企業の信頼性を損なうため、高品質な画像を用意する。

- メリット: 適切なメインビジュアルは、ユーザーの感情に訴えかけ、一瞬で「自分に関係がある」「良さそう」と感じさせることができます。

⑤ CTA(行動喚起)ボタンを改善する

CTA(Call To Action)は、ユーザーに具体的な行動を促すためのボタンやリンクのことです。「購入する」「資料請求する」「無料で試す」などがこれにあたります。CTAはコンバージョンに直結する最後のトリガーであり、そのデザインや文言はCVRに大きな影響を与えます。

- How-to:

- 色: 周囲の色と対照的で目立つ色(補色など)を使い、クリックできる要素だと認識しやすくする。ABテストで最も効果的な色を探るのがおすすめです。

- 文言(マイクロコピー): 「送信」よりも「無料で相談してみる」、「登録」よりも「まずは30日間無料体験」のように、ユーザーがクリックした後のメリットが分かり、行動のハードルが下がるような言葉を選ぶ。

- サイズと形: タップしやすい十分な大きさを確保し、角を丸くするなどしてボタンらしさを強調する。

- 配置: ファーストビュー、コンテンツの中盤、そして末尾など、ユーザーが「欲しい」と思ったタイミングでいつでも押せるように、複数箇所に配置する。

- メリット: 効果的なCTAは、ユーザーの迷いをなくし、スムーズに行動へと導くことで、クリック率とCVRを直接的に向上させます。

⑥ 入力フォームを最適化する(EFO)

前述の通り、入力フォームはコンバージョンの最終関門です。ここでユーザーにストレスを与えると、それまでの努力が水泡に帰します。EFO(入力フォーム最適化)は、LPOの中でも特にCVRへのインパクトが大きい施策です。

- How-to:

- 項目数を減らす: 不要な項目は徹底的に削り、入力の手間を最小限にする。

- 入力支援機能: 郵便番号からの住所自動入力、リアルタイムでのエラー表示、全角/半角の自動変換などを実装する。

- デザインの工夫: ラベルを枠内に配置する、入力例をプレースホルダーで示す、必須項目を分かりやすくするなど、直感的に入力しやすいデザインにする。

- 離脱防止: フォーム上部に「あと〇項目で完了」といったプログレスバーを表示したり、離脱しようとした際にポップアップで引き止めたりする。

- メリット: フォーム入力のストレスを軽減することで、フォーム完了率が向上し、CVRの底上げに大きく貢献します。

⑦ コンテンツの構成を見直す

LP全体の情報の並び順、つまりストーリーの構成もCVRに影響します。ユーザーがLPを読み進める際の心理的な変化に寄り添った構成にすることで、納得感を高め、行動を促すことができます。

- How-to:

- 共感(Problem): まずはターゲットが抱える悩みや課題を提示し、「そうそう、それで困っているんだ」と共感を得る。

- 解決策の提示(Solution): その悩みを解決できるのが、この商品・サービスであることを示す。

- 具体的な証拠(Proof): なぜ解決できるのか、その根拠(独自技術、成分、実績など)を具体的に説明する。

- 信頼性の担保(Credibility): お客様の声、専門家の推薦、メディア掲載実績などで信頼性を補強する。

- 行動喚起(Action): 最後に、価格や保証、限定オファーなどを提示し、CTAで行動を促す。

- このような購買心理モデル(PASONAの法則など)を参考に、コンテンツの順番を再構築します。

- メリット: 論理的で感情に訴えかけるストーリーは、ユーザーの理解を深め、納得感を持ってコンバージョンしてもらいやすくなります。

⑧ 信頼性や権威性を示す情報を加える

ユーザーは、知らない企業の商品やサービスを購入する際に「本当にこの会社は信頼できるのか?」「騙されたりしないか?」という不安を抱えています。この不安を払拭し、安心感を与える情報(社会的証明)を提示することは非常に重要です。

- How-to:

- お客様の声・導入事例: 実際に利用した人の顔写真付きの感想や、具体的な導入企業のロゴを掲載する(※架空の事例で説明する場合、「IT業界 A社様」「30代 女性」のような形で表現)。

- メディア掲載実績: テレビ、新聞、Webメディアなどで紹介された実績をロゴと共に示す。

- 専門家の推薦: 業界の権威や専門家からのお墨付きコメントを掲載する。

- 受賞歴・認定: 第三者機関からの受賞歴や、プライバシーマークなどの認定を示す。

- 具体的な数字: 「導入実績〇〇社突破」「会員数〇〇万人」といった具体的な数字は、信頼性を高めます。

- メリット: 第三者からの評価や客観的な事実は、企業側の主張よりも信頼されやすく、ユーザーの購入に対する心理的なハードルを下げることができます。

⑨ ページの表示速度を改善する

どれだけ優れたLPを作成しても、表示されるまでに時間がかかれば、ユーザーはその内容を見ることなく去ってしまいます。特にスマートフォンからのアクセスが主流の現代において、ページの表示速度は離脱率に直結する重要な要素です。

- How-to:

- 画像の最適化: 画像のファイルサイズを圧縮する、適切なファイル形式(JPEG, PNG, WebPなど)を選ぶ、画像の読み込みを遅延させる(Lazy Load)などの対策を行う。

- ソースコードの軽量化: 不要なHTML/CSS/JavaScriptのコードを削除・圧縮する。

- サーバーの応答速度を上げる: 高速なサーバーに乗り換える、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を利用してユーザーに近いサーバーからコンテンツを配信する。

- Googleの「PageSpeed Insights」などのツールで自社LPの速度を計測し、改善点を特定します。

- メリット: 表示速度の改善は、ユーザー体験を向上させ、離脱率を大幅に低下させます。また、Googleの検索順位評価にも良い影響を与える可能性があります。

⑩ スマートフォン表示に最適化する

BtoCはもちろん、BtoBの分野でも、今やWebサイトへのアクセスの大半はスマートフォン経由です。PCでの表示が完璧でも、スマートフォンで表示が崩れていたり、文字が小さすぎて読めなかったり、ボタンが押しにくかったりすると、多くの機会を損失してしまいます。モバイルファースト(まずスマートフォンでの見え方を第一に考える)の思想が不可欠です。

- How-to:

- レスポンシブデザイン: 画面サイズに応じてレイアウトが自動で最適化されるレスポンシブWebデザインを採用する。

- 可読性の確保: スマートフォンの小さな画面でも読みやすいフォントサイズ(16px程度が目安)にする。行間や文字間も適切に調整する。

- 操作性の向上: ボタンやリンクは、指でタップしやすい十分な大きさと間隔を確保する。電話番号はタップするだけで発信できるようにする。

- コンテンツの最適化: PC版の情報をすべて詰め込むのではなく、スマートフォンユーザーにとって重要な情報を優先的に表示する。

- メリット: スマートフォンユーザーにストレスのない快適な閲覧体験を提供することで、離脱を防ぎ、コンバージョンに繋げやすくなります。

⑪ チャットボットを導入する

LPを読んでいる途中でユーザーが抱いた疑問や不安を、その場で解消できれば、離脱を防ぎコンバージョンを後押しできます。そのための有効な手段がチャットボットです。

- How-to:

- シナリオ設計: 「よくある質問」をベースに、ユーザーが質問しそうな内容を予測し、自動応答のシナリオを作成する。(例:「料金について」「機能の詳細」「他社との違い」など)

- 能動的な声かけ: ページを一定時間閲覧しているユーザーや、特定の箇所でスクロールが止まったユーザーに対して、チャットボット側から「何かお困りですか?」と声をかける設定も有効です。

- 有人チャットへの切り替え: ボットで解決できない複雑な質問は、スムーズに有人チャットへ引き継げるようにしておく。

- メリット: 24時間365日、ユーザーの疑問に即座に対応できるため、機会損失を防ぎます。また、会話形式でユーザーのニーズを深掘りし、最適な提案をすることも可能です。

⑫ 動画コンテンツを活用する

テキストや画像だけでは伝わりにくい商品の使用感や、サービスの複雑な仕組み、企業のブランドイメージなどを、短時間で効果的に伝える手段として動画コンテンツは非常に有効です。

- How-to:

- サービスの紹介動画: サービスの全体像やメリットを1〜2分程度で分かりやすく解説する。

- お客様インタビュー動画: 実際にサービスを利用している顧客に、導入の決め手や効果を語ってもらう。

- ハウツー動画: 商品の組み立て方やソフトウェアの操作方法などを実演で見せる。

- 動画はLPのファーストビューや、関連するコンテンツの近くに配置します。自動再生はユーザーを驚かせる可能性があるため、クリックして再生する設定が一般的です。

- メリット: 動画は静止画やテキストに比べて情報量が多く、ユーザーの理解を促進し、感情に訴えかける力が強いです。エンゲージメントを高め、LPの滞在時間を延ばす効果も期待できます。

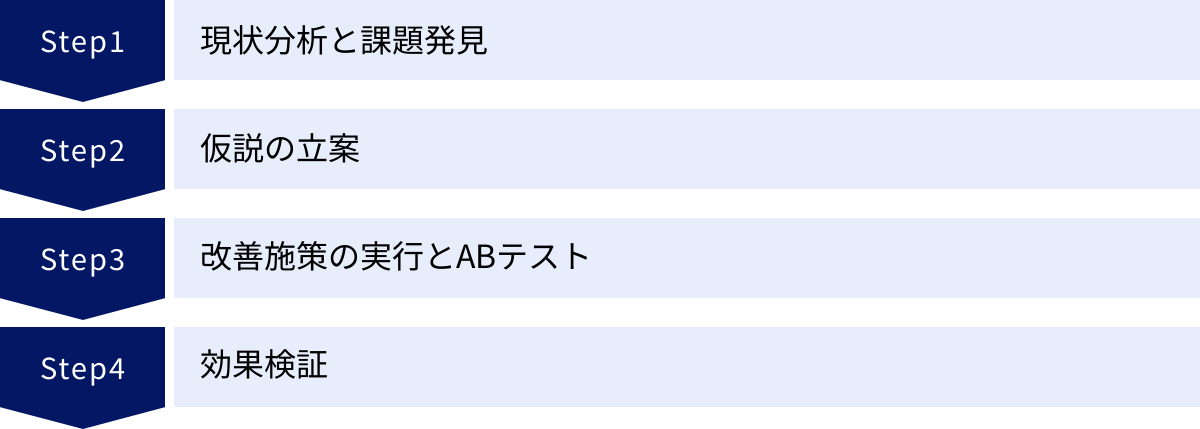

LPOの進め方4ステップ

LPOは、思いつきで施策を実行するのではなく、体系立てられたプロセスに沿って進めることが成功の鍵です。ここでは、LPOを実践するための基本的な4つのステップ(PDCAサイクル)を解説します。

① 現状分析と課題発見

すべての改善は、現状を正しく知ることから始まります。まずは、データ分析ツールを駆使して、LPのどこに問題が潜んでいるのかを客観的に把握します。

- 何を見るか(定量分析):

- アクセス解析ツール(Google Analyticsなど):

- CVR(コンバージョン率): 最終的な目標達成率。これが低いことが最大の課題。

- 直帰率/離脱率: どのページで多くのユーザーが去っているか。特に直帰率が高い場合は、ファーストビューに問題がある可能性。

- 流入チャネル: 広告、オーガニック検索、SNSなど、どの経路からのユーザーのCVRが高い/低いか。

- デバイス: PCとスマートフォン、どちらのCVRが低いか。

- これらの数値を分析し、「スマートフォンからの流入ユーザーの直帰率が異常に高い」「特定の広告キャンペーンからのCVRが低い」といった、改善すべき「ボトルネック」を特定します。

- アクセス解析ツール(Google Analyticsなど):

- どのように見るか(定性分析):

- ヒートマップツール:

- アテンションヒートマップ: ユーザーがページのどこを熟読しているか(赤く表示される)、どこを読み飛ばしているか(青く表示される)を可視化。重要なコンテンツが読まれていない、などの課題を発見できます。

- スクロールヒートマップ: ユーザーがページのどこまでスクロールしたかを示す。多くのユーザーが到達する前に離脱している「離脱ポイント」が分かります。

- クリックヒートマップ: ユーザーがページのどこをクリックしたかを表示。ボタンではない画像などがクリックされている場合、ユーザーがそこをボタンだと誤解している可能性があります。

- ヒートマップツール:

この定量分析と定性分析を組み合わせることで、「なぜCVRが低いのか」という問題の根本原因に迫ることができます。

② 仮説の立案

現状分析で発見した課題に基づいて、「どうすれば改善できるか」という仮説を立てます。この仮説の質が、LPOの成果を大きく左右します。優れた仮説は、「(課題)だから、(施策)をすれば、(成果)が期待できる」という論理的な構造を持っています。

- 悪い仮説の例:

- 「ボタンの色を変えれば、CVRが上がるだろう」

- → なぜその色なのか、なぜCVRが上がるのか、という根拠が不明確。

- 良い仮説の例:

- 課題: ヒートマップ分析の結果、CTAボタンがページ下部にしかなく、多くのユーザーが到達する前に離脱している。

- 施策: ファーストビューにも同じCTAボタンを設置する。

- 期待される成果: ページを最後まで読まないユーザーにも行動喚起ができ、クリック率とCVRが向上するはずだ。

- 良い仮説の例(その2):

- 課題: スマートフォンユーザーの直帰率がPCに比べて著しく高い。ファーストビューのキャッチコピーの文字が小さく、視認性が悪い可能性がある。

- 施策: スマートフォン表示時のキャッチコピーのフォントサイズを14pxから18pxに拡大する。

- 期待される成果: ファーストビューでのメッセージ伝達力が向上し、直帰率が低下するはずだ。

このように、分析データに基づいた具体的な課題と、それを解決するための明確な施策、そして期待される成果をセットで考えることが重要です。複数の仮説を立てた場合は、インパクトの大きさ(改善した場合の効果)と実行のしやすさ(工数・コスト)を考慮して、優先順位をつけましょう。

③ 改善施策の実行とABテスト

立案した仮説を検証するために、実際にLPを修正し、その効果を測定します。この際、最も科学的で信頼性の高い手法がABテストです。

ABテストとは、元のページ(Aパターン)と、仮説に基づいて一部を修正したページ(Bパターン)の2種類を用意し、ユーザーをランダムに振り分けて、どちらのパターンのCVRが高いかを比較検証する手法です。

- ABテストの進め方:

- ツールの導入: ABテストツール(Googleオプティマイズ、VWOなど)を導入します。これらのツールを使えば、プログラミングの知識がなくても、元のLPのHTMLを直接編集することなく、特定の部分だけを変更したBパターンを簡単に作成・配信できます。

- テスト設計: ツール上で、AパターンとBパターンを定義し、それぞれのパターンにトラフィックを50%ずつ割り振るように設定します。また、ゴールとなるコンバージョン(例:サンクスページの表示)を設定します。

- テスト開始: 設定が完了したらテストを開始します。ツールが自動でユーザーを振り分け、各パターンのセッション数やコンバージョン数を計測してくれます。

- ABテストの注意点:

- 一度に変える要素は一つだけ: ボタンの色とキャッチコピーを同時に変えてしまうと、もしCVRが向上しても、どちらの要素が貢献したのかが分からなくなります。検証したい仮説に応じて、変更箇所は一つに絞るのが原則です。

- 十分な期間とデータ量: 前述の通り、信頼できる結果を得るためには、統計的有意差が95%以上になるまでテストを継続する必要があります。最低でも1〜2週間、十分なデータ量が集まるまで待ちましょう。

④ 効果検証

ABテストの期間が終了したら、その結果を評価し、次のアクションを決定します。

- 結果の判断:

- Bパターンが勝利した場合: 仮説が正しかったことが証明されました。Bパターンを正式なLPとして採用(本実装)します。そして、今回の改善で得られた学び(例:「やはりユーザーはファーストビューでのCTAを求めていた」)を元に、次の改善課題を探し、新たな仮説を立てます。

- Aパターンが勝利、または有意差がなかった場合: 仮説が間違っていた、あるいは影響が小さかったことを意味します。なぜ仮説が機能しなかったのかを考察し(例:「ボタンの設置場所は問題ではなかった。それよりもキャッチコピー自体に魅力がなかったのかもしれない」)、別の角度から新たな仮説を立てて再挑戦します。

LPOにおいて、テストに負けることは失敗ではありません。「この変更は効果がない」ということが分かったのも、貴重な成果です。重要なのは、この①〜④のサイクルを継続的に、粘り強く回し続けることです。一つひとつの改善は小さくても、それを積み重ねていくことで、LPは着実に最適化され、CVRは向上していきます。

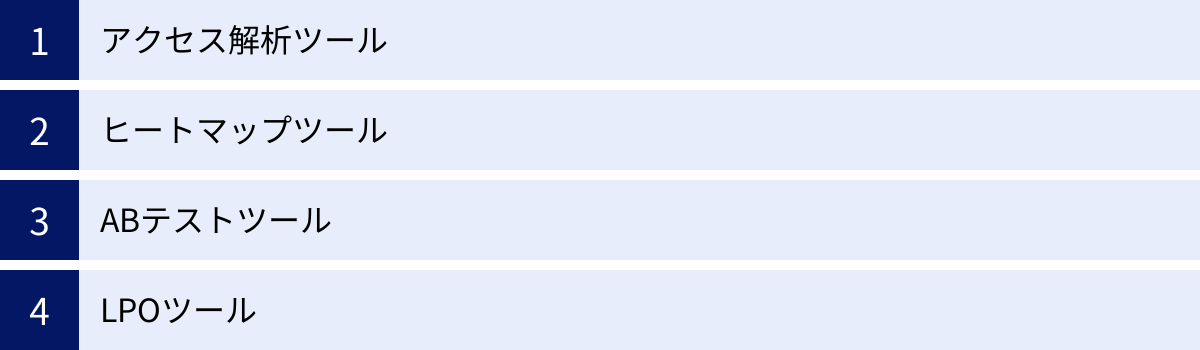

LPOに役立つツール

LPOを効率的かつ効果的に進めるためには、専門的なツールの活用が不可欠です。ここでは、LPOの各ステップで役立つ代表的なツールをカテゴリ別に紹介します。

アクセス解析ツール

LPOの出発点である「現状分析」に欠かせないツールです。サイト全体のトラフィックやユーザー行動、コンバージョンに関するデータを詳細に把握できます。

Google Analytics

Googleが提供する、無料で利用できる高機能なアクセス解析ツールです。Webサイトを持つほぼすべての企業が導入していると言っても過言ではありません。

- 主な機能:

- ユーザー: サイト訪問者の年齢、性別、地域、興味関心などの属性データ。

- 集客: ユーザーがどのチャネル(自然検索、広告、SNSなど)から来たか。

- 行動: どのページがよく見られているか、ユーザーがサイト内をどう移動したか、ページの表示速度など。

- コンバージョン: 設定した目標(商品購入、資料請求など)の達成数やCVR。

- LPOでの活用:

- LPごとの直帰率やCVRを比較し、改善対象のページを特定する。

- デバイス(PC/スマホ)別や流入チャネル別にパフォーマンスを分析し、課題を発見する。

- LPO施策実施前後の数値を比較し、効果を測定する。

- 参照: Google Analytics 公式サイト

ヒートマップツール

アクセス解析ツールが「どこで」問題が起きているかを数字で示すのに対し、ヒートマップツールは「なぜ」問題が起きているのかをユーザーの行動から視覚的に示してくれます。

ミエルカヒートマップ

株式会社Faber Companyが提供するヒートマップツールです。分かりやすいUIと、無料から始められる手軽さが特徴です。

- 主な機能:

- アテンションヒートマップ: ユーザーが熟読している箇所をサーモグラフィーで可視化。

- スクロールヒートマップ: ユーザーの到達率を色で表示し、どこで離脱しているかを把握。

- クリックヒートマップ: クリックされた箇所を可視化。ボタン以外の場所がクリックされていないかなどを確認。

- LPOでの活用:

- 「読まれていると思っていたコンテンツが、実は読み飛ばされていた」という発見。

- 「CTAボタンの手前で多くのユーザーが離脱していた」という課題の特定。

- 参照: ミエルカヒートマップ 公式サイト

SiTest

株式会社グラッドキューブが提供する、LPOに必要な機能が一つにまとまったオールインワンツールです。

- 主な機能: ヒートマップ解析に加え、ABテスト、EFO(入力フォーム最適化)、パーソナライゼーション機能などを搭載。

- LPOでの活用:

- ヒートマップで課題を発見し、同じツール内でABテストを実行、さらにフォームの改善まで、LPOの一連の流れをシームレスに行えます。

- 参照: SiTest 公式サイト

ABテストツール

仮説検証のフェーズで、異なるパターンのLPを比較し、どちらがより高い成果を出すかを科学的に検証するためのツールです。

Visual Website Optimizer (VWO)

世界的に広く利用されているABテストツールの代表格です。直感的な操作性が特徴です。

- 主な機能:

- ビジュアルエディタ: プログラミング知識がなくても、見たままの画面でテキストや画像、色などを変更してテストパターンを作成可能。

- 多変量テスト: 複数の要素(例:キャッチコピーとボタンの色)の組み合わせを同時にテストし、最適な組み合わせを発見。

- スプリットURLテスト: 全く異なるデザインのページを、URL単位でテスト。

- 参照: VWO 公式サイト

Optimizely

エンタープライズ向けの高度な機能を備えたABテスト・パーソナライゼーションプラットフォームです。

- 主な機能:

- 高度なターゲティング: ユーザーの行動履歴や属性に基づいて、特定のセグメントにのみテストを配信可能。

- AIによるパーソナライゼーション: ユーザーごとに最適なコンテンツを自動で表示。

- サーバーサイドテスト: Webフロントエンドだけでなく、サーバー側のロジックも含めた複雑なテストが可能。

- 参照: Optimizely 公式サイト

LPOツール

LPOに特化し、分析から施策実行、パーソナライゼーションまでを統合的に支援するツール群です。

DLPO

DLPO株式会社が提供する、国内導入実績が豊富なLPOツールです。

- 主な機能:

- 高性能なABテスト/多変量テストエンジン。

- ユーザー属性や行動履歴に合わせてコンテンツを出し分けるパーソナライゼーション機能。

- AIが複数のクリエイティブ要素の組み合わせを自動で学習・最適化する機能。

- 参照: DLPO 公式サイト

Kaizen Platform

ツール提供だけでなく、国内外の専門家(グロースハッカー)の知見を活用して改善提案を受けられるユニークなプラットフォームです。

- 主な機能:

- ABテストツールとしての機能。

- プラットフォーム上で改善したいLPの課題を提示すると、複数のグロースハッカーから改善デザイン案が提案される。

- 採用したデザイン案でABテストを実施し、効果を検証。

- LPOでの活用: 社内にデザインやマーケティングの専門知識が不足している場合に、外部の知見を手軽に活用できます。

- 参照: Kaizen Platform 公式サイト

LPOを外注する際のポイントとおすすめの会社

LPOは専門性が高く、継続的なリソースが必要なため、自社だけで行うのが難しい場合も少なくありません。その際は、専門のコンサルティング会社や制作会社に外注するのも有効な選択肢です。

外注先を選ぶ際の3つのポイント

数ある会社の中から、自社に合ったパートナーを選ぶためには、以下の3つのポイントを確認しましょう。

① 実績や専門性を確認する

LPOの成果は、担当する会社のノウハウや経験に大きく左右されます。

- 実績:

- 自社と同じ業界・業種での改善実績があるか。業界特有の顧客心理や商慣習を理解しているかは重要です。

- 具体的な改善事例(守秘義務の範囲で、どのような課題に対してどう改善し、CVRが何%向上したかなど)を提示してもらえるか確認しましょう。

- 専門性:

- どのような分析手法やツールを用いているか。

- 担当者がWeb解析士などの資格を保有しているか。

- 広告運用やSEOなど、LPO以外の周辺領域に関する知見も豊富か。

② サービス内容と運用体制を確認する

「LPO支援」と一口に言っても、会社によって対応範囲は様々です。自社がどこまでを任せたいのかを明確にし、それに見合ったサービスを提供しているかを確認する必要があります。

- 対応範囲:

- 分析・課題発見だけか、仮説立案、デザイン制作、コーディング実装、ABテストの実行、効果測定レポートまで、どこまでをカバーしてくれるのか。

- LPの新規制作から依頼できるのか、既存LPの改善のみか。

- 運用体制:

- 専任の担当者がつくのか、チームで対応するのか。

- レポートの頻度(月次、週次など)や内容はどのようなものか。

- 定例会の有無や、コミュニケーションの手段(メール、チャット、電話)はどうなっているか。

③ 料金体系を確認する

料金体系は会社によって大きく異なります。自社の予算感と照らし合わせ、納得できる体系の会社を選びましょう。

- 主な料金体系:

- 月額固定型: 毎月定額の費用で、契約範囲内の業務(分析、定例会、ABテスト〇回など)を実施。予算が立てやすいのがメリット。

- 成果報酬型: CVR改善率やコンバージョン増加数など、成果に応じて報酬が発生。リスクは低いが、成果が出た場合の費用が高額になる可能性も。

- プロジェクト型: LP制作や大規模な改善など、特定のプロジェクトに対して一括で費用を支払う。

- 初期費用や、ツール利用料が別途かかる場合もあるため、トータルでかかる費用を正確に見積もってもらうことが重要です。

おすすめのLPOコンサルティング会社3選

ここでは、LPOの分野で豊富な実績と専門性を持つ代表的な会社を3社紹介します。

| 会社名 | 特徴 |

|---|---|

| 株式会社キーワードマーケティング | リスティング広告などの広告運用に強みを持ち、その知見を活かしたデータドリブンなLPOを得意とする。広告とLPを連携させた全体最適化を提案。 |

| 株式会社Union | LP制作から広告運用、LPOまでを一気通貫で提供。特にBtoB領域やスタートアップ支援に豊富な実績を持つ。顧客に合わせた柔軟なプランが特徴。 |

| 株式会社ギャプライズ | OptimizelyやVWOといった海外の最新マーケティングツールを駆使した、高度なCRO/LPOコンサルティングが強み。データ分析に基づく科学的なアプローチを徹底。 |

① 株式会社キーワードマーケティング

広告運用代理店として長年の実績があり、その豊富な知見をLPOサービスに活かしているのが大きな特徴です。広告のキーワードやターゲティングとLPのメッセージを連動させ、費用対効果を最大化する提案を得意としています。

参照: 株式会社キーワードマーケティング 公式サイト

② 株式会社Union

LPの戦略設計・制作から、その後の広告運用、LPOによる改善までをワンストップで支援しています。特にBtoBマーケティングやSaaS企業のグロース支援に多くの実績を持ち、事業フェーズに合わせた柔軟なサポートを提供しています。

参照: 株式会社Union 公式サイト

③ 株式会社ギャプライズ

イスラエルをはじめとする海外の先進的なマーケティングテクノロジーを国内に導入し、活用していることで知られています。ABテストツール「Optimizely」の国内トップクラスのパートナーであり、データに基づいた科学的なアプローチでCRO(コンバージョン率最適化)全体を支援する、高度なコンサルティングを提供しています。

参照: 株式会社ギャプライズ 公式サイト

まとめ

本記事では、LPO(ランディングページ最適化)の基本から、その重要性、具体的な施策、進め方、ツール、外注先の選び方まで、幅広く解説しました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- LPOとは、LPを訪れたユーザーの行動や心理を分析し、ページを改善することでCVRを最大化する継続的な活動です。

- LPOが重要な理由は、広告の費用対効果(CPA)を改善し、貴重な見込み顧客の離脱を防ぐためです。

- 効果的なLPOを実践するには、明確な目標(KGI/KPI)を設定し、統計的に意味のある十分なアクセス数を確保することが前提となります。

- 具体的な施策には、メッセージマッチの徹底、ファーストビューの最適化、魅力的なCTAの設計、EFO(入力フォーム最適化)など、多岐にわたるアプローチが存在します。

- LPOの成功は、「分析→仮説→実行→検証」というPDCAサイクルを、データに基づいて科学的に、そして継続的に回し続けることにかかっています。

LPOは、一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、ユーザー一人ひとりと真摯に向き合い、地道な改善を積み重ねていくことで、必ずビジネスの成果として返ってきます。それは単にCVRが上がるだけでなく、顧客の満足度やブランドへの信頼を高めることにも繋がる、非常に価値のある投資です。

この記事で紹介した知識や手法が、皆様のWebマーケティング活動を成功に導く一助となれば幸いです。まずは自社のLPの現状分析から、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。