現代のビジネス環境は、市場の成熟化やグローバル競争の激化、さらには顧客ニーズの多様化により、かつてないほど複雑化しています。このような状況下で、多くの企業が直面しているのが「新規顧客獲得コストの高騰」という課題です。新しい顧客を一人獲得するための費用は、既存の顧客を維持する費用の5倍かかるとも言われる「1:5の法則」は、マーケティングの世界で広く知られています。

この課題を乗り越え、持続的な成長を遂げるための鍵として、今あらためて注目されているのが「ロイヤルティマーケティング」です。ロイヤルティマーケティングとは、単に商品を繰り返し購入してもらう「リピーター」を増やすだけでなく、企業やブランドに対して強い愛着や信頼(ロイヤルティ)を抱く「ファン」を育成し、長期的な関係性を築く戦略です。

この記事では、ロイヤルティマーケティングの基礎知識から、具体的なメリット・デメリット、成功に導くためのステップ、さらには今日からでも始められる代表的な手法まで、網羅的に解説します。なぜ今、ロイヤルティマーケティングが重要なのか、そして、どうすれば顧客を熱心なファンへと変え、ビジネスを安定成長の軌道に乗せることができるのか。その答えを一緒に見つけていきましょう。

目次

ロイヤルティマーケティングとは

ロイヤルティマーケティングは、現代の企業戦略において中心的な役割を担う概念です。しかし、その本質を正確に理解するためには、まず「顧客ロイヤルティ」という言葉の意味を深く掘り下げ、関連する他のマーケティング用語との違いを明確にする必要があります。

顧客ロイヤルティの意味

「ロイヤルティ(Loyalty)」という言葉は、直訳すると「忠誠心」を意味します。マーケティングの文脈における顧客ロイヤルティとは、顧客が特定の企業やブランド、商品、サービスに対して抱く「信頼」や「愛着」を指します。これは、単に価格が安いから、あるいは便利だからという理由だけで繰り返し購入する行動とは一線を画す、より深い心理的な結びつきを表す概念です。

顧客ロイヤルティは、大きく分けて2つの側面から捉えることができます。

- 行動的ロイヤルティ(Behavioral Loyalty)

これは、顧客の具体的な「行動」に現れるロイヤルティです。例えば、同じブランドの商品を継続的に購入する、特定の店舗を頻繁に利用する、といった行動がこれにあたります。行動的ロイヤルティは、売上に直結するため測定しやすく、多くの企業がリピート率や購入頻度といった指標で追いかけています。しかし、この行動の裏には「他に選択肢がないから」「ただ習慣になっているから」といった消極的な理由が隠れている場合もあり、競合からより魅力的なオファーがあれば、簡単に離反してしまうリスクをはらんでいます。 - 心理的ロイヤルティ(Psychological Loyalty)

こちらは、顧客の「心理」や「感情」に根差したロイヤルティです。ブランドの理念への共感、商品開発の背景にあるストーリーへの感動、スタッフの心温まる対応への感謝など、顧客が抱くポジティブな感情が源泉となります。心理的ロイヤルティが高い顧客は、価格の多寡に左右されにくく、競合他社からの誘惑にも揺るぎません。さらに、自らの意思で友人や家族にそのブランドを推奨したり、SNSで積極的にポジティブな情報を発信したりするなど、「応援団」のような存在になってくれることが最大の特徴です。

真のロイヤルティマーケティングが目指すのは、この「行動的ロイヤルティ」と「心理的ロイヤルティ」の両方を高いレベルで満たす顧客、すなわち「ロイヤルカスタマー」を育成することにあります。価格や利便性といった合理的な価値(機能的価値)だけでなく、愛着や共感といった感情的な価値(情緒的価値)を提供し続けることで、顧客との間に競合が容易に真似できない強固な絆を築き上げることが、その本質的な目標です。

CRMとの違い

ロイヤルティマーケティングとしばしば混同されがちなのが「CRM(Customer Relationship Management)」です。両者は密接に関連していますが、その目的と焦点には明確な違いがあります。

| 比較項目 | ロイヤルティマーケティング | CRM (Customer Relationship Management) |

|---|---|---|

| 目的 | 顧客の心理的な愛着・信頼(ロイヤルティ)を醸成し、長期的なファンを育成する | 顧客情報を一元管理し、関係性を維持・向上させることで、業務効率化と売上最大化を図る |

| 焦点 | 顧客の感情や心理に働きかける「WHY(なぜ好いてくれるのか)」 | 顧客の行動や属性データを管理・分析する「WHAT(何を買ったか)」 |

| 位置づけ | 戦略・思想 | 仕組み・ツール・手法 |

| 主な活動 | ブランドストーリーの発信、特別な体験の提供、コミュニティ形成、NPSの活用など | 顧客データベースの構築、メール配信の自動化、営業活動の管理、問い合わせ対応の記録など |

| KPI例 | NPS、LTV、口コミ件数、顧客満足度 | 顧客獲得単価(CPA)、リピート率、メール開封率、商談化率 |

CRMは「顧客関係管理」と訳され、顧客情報(属性、購入履歴、問い合わせ履歴など)を一元的に管理し、分析するための仕組みや考え方、あるいはそれを実現するITツールそのものを指します。CRMの主な目的は、収集したデータを活用して顧客とのコミュニケーションを効率化・最適化し、売上を向上させることです。例えば、「過去に特定の商品を購入した顧客に、関連商品の案内メールを自動で送る」といった施策は、CRMの典型的な活用例です。

一方、ロイヤルティマーケティングは、CRMという仕組みを活用して「顧客のロイヤルティを高める」という、より上位の戦略・思想です。CRMが管理するデータは、顧客を理解するための重要なインプットですが、ロイヤルティマーケティングはそこから一歩踏み込み、「どうすれば顧客はもっと我々のことを好きになってくれるか?」という問いに答えるための活動です。

簡単に言えば、CRMは「顧客との関係を効率的に管理するための道具箱」であり、ロイヤルティマーケティングは「その道具箱を使って、顧客と心を通わせるための設計図」と表現できるでしょう。優れたロイヤルティマーケティング戦略は、必ずと言っていいほど、その土台に堅牢なCRMシステムが存在します。

ファンマーケティングとの違い

もう一つ、ロイヤルティマーケティングと似た概念に「ファンマーケティング」があります。両者は顧客との情緒的な結びつきを重視する点で共通していますが、対象とする顧客層やアプローチの仕方に違いが見られます。

| 比較項目 | ロイヤルティマーケティング | ファンマーケティング |

|---|---|---|

| 主な対象 | 優良顧客全般(ロイヤルカスタマー候補を含む) | 熱狂的なファン(コアファン、エバンジェリスト) |

| アプローチ | 顧客を育成する(一般顧客→優良顧客→ロイヤルカスタマーへ) | 熱狂的なファンを活用する(ファンの熱量を起点に、情報を拡散してもらう) |

| 目的 | LTVの最大化、顧客基盤の安定化 | ブランド認知度の向上、新規顧客の獲得、UGCの創出 |

| 関係性 | 企業が中心となり、顧客一人ひとりとの関係を深める(1 to N, 1 to 1) | ファンが中心となり、ファン同士の交流や発信を促す(N to N) |

ファンマーケティングは、その名の通り、すでにブランドに対して非常に高い熱量を持つ「ファン」に焦点を当てたマーケティング手法です。企業は、このコアなファン層を特定し、彼らがさらに活動しやすくなるような特別な情報や機会(限定イベント、商品開発への参加など)を提供します。その結果、ファンは自発的にSNSで情報を拡散したり、製品を推奨したりする「エバンジェリスト(伝道師)」となり、その熱量が周囲の新たな顧客を引きつけます。

対して、ロイヤルティマーケティングは、コアなファンだけでなく、これからファンになる可能性を秘めた優良顧客層まで、より広い範囲を対象とします。そして、様々な施策を通じて顧客を段階的に「育成」し、最終的にロイヤルカスタマーへと引き上げることを目指します。ファンマーケティングが「すでにある熱量を活用する」アプローチだとすれば、ロイヤルティマーケティングは「熱量をゼロから生み出し、育てる」アプローチも含む、より包括的な概念と言えます。

つまり、ファンマーケティングは、ロイヤルティマーケティングという大きな戦略の中に含まれる、特に熱量の高い層に特化した戦術の一つと位置づけることができます。まずはロイヤルティマーケティングで顧客基盤全体の関係性を深め、その中から生まれてきた熱狂的なファンに対して、ファンマーケティング的なアプローチを展開していくのが理想的な流れです。

ロイヤルティマーケティングが重要視される背景

なぜ今、これほどまでにロイヤルティマーケティングが注目を集めているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境を特徴づける3つの大きな変化があります。

市場の成熟化とグローバル化

国内市場の多くは成熟期を迎え、人口減少も相まって、パイの奪い合いが激化しています。さらに、インターネットの普及により、海外の安価で高品質な製品が簡単に手に入るようになりました。このような環境では、新規顧客の獲得競争が熾烈を極め、広告宣伝費などの獲得コスト(CPA: Cost Per Acquisition)は上昇の一途をたどっています。

冒頭でも触れた「1:5の法則(新規顧客の獲得コストは、既存顧客の維持コストの5倍かかる)」や、「5:25の法則(顧客離れを5%改善すれば、利益が最低でも25%改善される)」といった経験則が示すように、ビジネスの成長ドライバーは新規獲得から既存顧客の維持・育成へとシフトしています。いかにして既存顧客との関係を深化させ、長く付き合い続けてもらうか(LTV: Life Time Value, 顧客生涯価値の向上)が、企業の持続的成長における最重要課題となっているのです。

顧客ニーズの多様化

モノが豊かになった現代において、消費者の価値観は大きく変化しました。かつては「所有」すること自体に価値がありましたが、今では製品やサービスを通じて得られる「体験(コト消費)」や、そのブランドが持つ世界観への「共感」が重視されるようになっています。

単に機能が優れている、価格が安いというだけでは、顧客の心をつかむことは難しくなりました。顧客は、自分の価値観に合ったブランドを選び、その選択を通じて自己表現をしたいと考えています。企業は、自社の製品やサービスが顧客の生活をどう豊かにするのか、どのような社会的価値を提供しているのか、といったストーリーを伝え、共感を醸成する必要があります。このような情緒的な価値の提供こそが、ロイヤルティの源泉となります。

SNSの普及

Facebook, X (旧Twitter), Instagram, TikTokといったSNSの普及は、企業と顧客の関係性を根本から変えました。顧客はもはや、企業からの一方的な情報を受け取るだけの存在ではありません。SNSを通じて、いつでもどこでも自らの意見や体験を発信できる「メディア」となったのです。

một顧客の良い口コミ(UGC: User Generated Content)は、企業の広告よりもはるかに強い影響力を持ち、瞬く間に拡散して多くの潜在顧客に届きます。一方で、悪い評判も同様に拡散し、ブランドイメージに深刻なダメージを与えるリスクも常に存在します。この現象は「CGM(Consumer Generated Media)」と呼ばれ、企業は顧客の声を無視できなくなりました。

このような時代において、顧客一人ひとりを大切にし、ポジティブな口コミを発信してくれる「推奨者」を増やすことの戦略的重要性は計り知れません。ロイヤルティマーケティングは、このSNS時代の潮流に最も適した戦略であり、顧客を単なる消費者としてではなく、共にブランドを創り上げていく「パートナー」として捉えるアプローチなのです。

ロイヤルティマーケティングのメリット

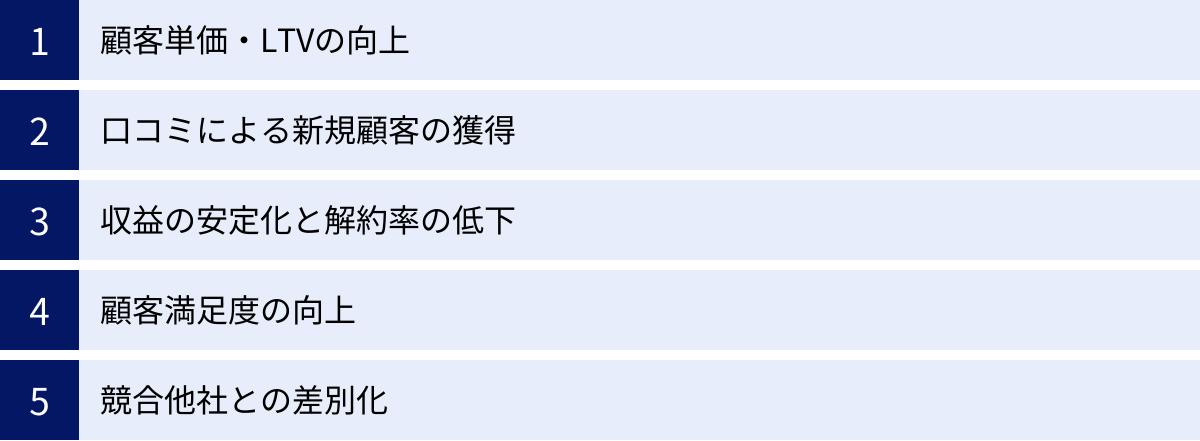

顧客との間に深い信頼と愛着を育むロイヤルティマーケティングは、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。その効果は、短期的な売上向上に留まらず、企業の収益構造を安定させ、長期的な成長を支える強固な基盤となります。ここでは、ロイヤルティマーケティングがもたらす5つの主要なメリットを詳しく解説します。

顧客単価・LTVの向上

ロイヤルティマーケティングに取り組む最大のメリットの一つが、顧客一人ひとりから得られる生涯収益、すなわちLTV(Life Time Value: 顧客生涯価値)の向上です。ロイヤルティの高い顧客は、企業やブランドに対して強い信頼を寄せているため、以下のような行動をとる傾向があります。

- 購入頻度の増加: 愛着のあるブランドだからこそ、定期的にウェブサイトを訪れたり、店舗に足を運んだりする機会が増え、結果として購入頻度が高まります。

- 顧客単価(アップセル・クロスセル)の向上: 「このブランドが勧めるものなら間違いない」という信頼から、より高価格帯の上位モデル(アップセル)や、関連商品(クロスセル)にも積極的に関心を示してくれます。例えば、スマートフォンのロイヤルカスタマーが、同じブランドのワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを追加で購入するケースがこれにあたります。

- 価格競争からの脱却: ロイヤルカスタマーは、製品やサービスの価格だけで購入を判断しません。彼らにとっては、ブランドの世界観や優れた顧客体験そのものに価値を感じているため、多少の価格差があっても他社に乗り換えることは少ないです。これにより、企業は不毛な価格競争から距離を置き、適正な利益を確保できます。

経済学で知られる「パレートの法則(80:20の法則)」は、しばしば「売上の80%は、全体の20%の優良顧客によって生み出されている」と解釈されます。ロイヤルティマーケティングは、まさにこの20%の優良顧客(ロイヤルカスタマー)との関係をさらに深め、LTVを最大化させることで、企業の収益性を飛躍的に高める原動力となるのです。

口コミによる新規顧客の獲得

現代の消費者が最も信頼する情報源は、企業が発信する広告ではなく、家族や友人、あるいはSNS上の他の消費者による「口コミ」です。ロイヤルティの高い顧客は、自らが体験した感動や満足を、誰かに伝えずにはいられません。彼らは、いわば「歩く広告塔」となり、無償で企業やブランドの魅力を周囲に広めてくれます。

- 信頼性の高い情報発信: 友人からの「このレストラン、すごく美味しくてサービスも最高だったよ」という一言は、どんなに作り込まれた広告よりも心に響きます。ロイヤルカスタマーによる推奨は、広告特有の商業的な匂いがしないため、受け手は素直に情報を受け入れることができます。

- UGC(User Generated Content)の創出: Instagramでの商品写真の投稿、X(旧Twitter)での感動体験のシェア、ブログでの詳細なレビュー記事など、顧客が自発的に生み出すコンテンツ(UGC)は、企業のマーケティング資産となります。これらのUGCは、新たな顧客の興味を喚起し、購買意欲を高める強力なコンテンツとして機能します。

- 新規顧客獲得コストの削減: 口コミによる新規顧客の獲得は、企業が広告費を投じる必要がないため、獲得コスト(CPA)を大幅に削減できます。ロイヤルカスタマーが増えれば増えるほど、広告に依存しない、持続可能で効率的な集客サイクルが回り始めます。

このように、ロイヤルティマーケティングは既存顧客との関係を深めるだけでなく、その結果として生まれるポジティブな口コミを通じて、質の高い新規顧客を低コストで獲得するという、非常に効率の良い成長エンジンを内包しているのです。

収益の安定化と解約率の低下

ビジネスの安定性を揺るがす大きな要因の一つが「顧客離れ(チャーン)」です。特に、月額課金モデルのSaaSビジネスやサブスクリプションサービスにおいては、チャーンレート(解約率)の抑制が事業継続の生命線となります。

ロイヤルティの高い顧客は、ブランドに対して強い愛着と信頼を持っているため、些細な不満や競合他社のキャンペーンなどによって簡単に離れることはありません。彼らは、単なるサービスの利用者ではなく、ブランドの「ファン」であり、長期的なパートナーとして関係を継続してくれる可能性が非常に高いです。

ロイヤルティマーケティングによってチャーンレートが低下すると、企業の収益基盤は劇的に安定します。毎月・毎年の収益予測が立てやすくなり、より計画的で大胆な事業投資(新商品開発や人材採用など)を行うことが可能になります。これは、将来の成長に向けた好循環を生み出す上で極めて重要です。

また、ロイヤルカスタマーは、サービスに何らかの問題が発生した際も、すぐに解約するのではなく、「もっとこうしてほしい」といった建設的なフィードバックをくれる傾向があります。これは、企業にとってサービスの質を向上させるための貴重な情報源となり、さらなる顧客満足度の向上とチャーンレートの低下につながります。

顧客満足度の向上

ロイヤルティマーケティングの施策は、その多くが顧客に「特別な体験」を提供することに主眼を置いています。例えば、One to Oneでのパーソナライズされた提案、会員ランクに応じた限定特典、ロイヤルカスタマーだけが招待される特別イベントなどです。

こうした施策は、顧客に「自分は大切にされている」「その他大勢の一人としてではなく、特別な存在として認識されている」という実感を与えます。この「特別扱いされている」という感覚は、顧客満足度を大きく向上させる効果があります。

顧客満足度と顧客ロイヤルティは、相互に影響し合う関係にあります。

- 優れた体験が満足度を高める → 満足した顧客がロイヤルティを深める → ロイヤルティの高い顧客にさらに優れた体験を提供する → 満足度がさらに高まる

このようなポジティブなスパイラルが生まれることで、顧客と企業のエンゲージメントはますます強固なものになります。そして、高い顧客満足度は、従業員のモチベーション向上にも繋がります。自分の仕事が顧客に喜ばれ、感謝されていることを実感できる環境は、従業員の働きがいを高め、結果としてサービスの質をさらに向上させるという、社内にも良い影響を及ぼすのです。

競合他社との差別化

現代の市場では、技術のコモディティ化(一般化)が進み、製品の機能や品質、価格だけで競合他社と大きな差をつけることが困難になっています。どんなに画期的な新機能を開発しても、すぐに模倣されてしまうのが現実です。

このような状況において、他社が容易に真似できない、持続可能な競争優位性の源泉となるのが「顧客との関係性」です。ロイヤルティマーケティングを通じて築き上げた顧客との強い信頼関係や、ブランドへの深い愛着といった情緒的な価値は、一朝一夕には構築できません。それは、長年にわたる地道なコミュニケーションと、一貫したブランド体験の提供によってのみ育まれる、無形の資産です。

顧客が「このブランドが好きだから」「ここのスタッフの対応が心地よいから」という理由で選び続けてくれる状態を築くことができれば、それは価格や機能といった合理的な比較軸を超えた、強力な参入障壁となります。ロイヤルティマーケティングは、機能的価値による差別化が難しい時代において、情緒的価値によってブランドを際立たせ、独自のポジションを確立するための最も有効な戦略と言えるでしょう。

ロイヤルティマーケティングのデメリット

ロイヤルティマーケティングは、企業に長期的な成長と安定をもたらす強力な戦略ですが、その一方で、導入・実践にあたってはいくつかの課題や注意点が存在します。短期的な成果を求めるあまり、これらのデメリットを理解せず始めてしまうと、途中で挫折してしまう可能性もあります。ここでは、ロイヤルティマーケティングが持つ2つの主要なデメリットについて解説します。

効果が出るまでに時間がかかる

ロイヤルティマーケティングにおける最大の課題は、その成果が表れるまでに相応の時間と忍耐を要することです。この戦略の核心は、顧客との間に「信頼」や「愛着」といった深い感情的な結びつきを築くことにあります。人間関係において、一夜にして親友になれないのと同じように、企業と顧客の関係も、一朝一夕に強固なものになるわけではありません。

- 短期的な売上施策との違い: 例えば、「期間限定の割引セール」や「ポイント5倍キャンペーン」といった施策は、即効性があり、短期間で売上を押し上げる効果が期待できます。これらの施策は顧客の「お得感」に訴えかけるものであり、その効果はすぐに数字として現れます。

- 信頼醸成のプロセス: 一方、ロイヤルティマーケティングは、ブランドストーリーの地道な発信、一人ひとりの顧客に寄り添ったコミュニケーション、継続的な価値提供などを通じて、少しずつ顧客の心の中に信頼を積み重ねていくプロセスです。顧客がブランドの価値観に共感し、ファンになるまでには、数ヶ月、場合によっては数年単位の期間が必要です。

この「時間がかかる」という特性は、特に四半期ごとの売上目標など、短期的な成果を厳しく問われる組織においては、理解を得にくい側面があります。施策を開始してすぐに目に見える効果が出ないと、「この施策は意味があるのか?」という疑問の声が上がり、プロジェクトが中断されてしまうリスクも少なくありません。

したがって、ロイヤルティマーケティングに取り組む際は、経営層を含む関係者全員が「これは未来への投資である」という共通認識を持ち、中長期的な視点で成果を評価する覚悟が不可欠です。短期的なROI(投資対効果)だけでなく、LTV(顧客生涯価値)やNPS(ネット・プロモーター・スコア)といった長期的な指標を重視し、粘り強く施策を継続していく姿勢が求められます。

費用対効果が分かりにくい

もう一つの大きなデメリットは、投じたコストに対して、どれだけの効果があったのかを明確に測定しにくい点です。効果が出るまでに時間がかかることに加え、その成果が多岐にわたり、間接的な形で現れることが多いため、費用対効果(ROI)の算出が複雑になります。

- 効果の多面性と間接性: ロイヤルティマーケティングの成果は、LTVの向上、口コミによる新規顧客の増加、チャーンレートの低下、ブランドイメージの向上など、様々な形で現れます。しかし、例えば「AさんによるSNSでのポジティブな投稿が、結果的に何人の新規顧客獲得に繋がったのか?」を正確に追跡することは非常に困難です。また、「ブランドイメージが向上したことによる経済的価値」を金額に換算することも容易ではありません。

- KPI設定の難しさ: このように効果が直接的な売上に結びつきにくいため、何をKPI(重要業績評価指標)として設定し、その達成度を測るかが難しくなります。売上や利益といった最終的なゴール(KGI: 重要目標達成指標)に至るまでの中間指標として、NPS、顧客満足度スコア、リピート率、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の件数、コミュニティの活性度などを設定することが一般的ですが、これらの指標が最終的にどれだけの利益貢献に繋がるのかを論理的に説明するには、高度な分析と仮説構築が必要です。

この「費用対効果の分かりにくさ」は、マーケティング予算を獲得する際の障壁となることがあります。施策の企画段階で、「この施策にこれだけのコストをかけることで、どのようなリターンが期待できるのか」を、可能な限りデータに基づいて定量的に示す努力が求められます。

例えば、「NPSが1ポイント向上すると、平均LTVがX%上昇する」といった相関関係を過去のデータから導き出したり、「今回の施策でロイヤルカスタマーがY人増えれば、将来的にZ円の増収が見込まれる」といったシミュレーションを作成したりするなど、効果を可視化するための工夫が重要になります。また、最初から大規模な投資を行うのではなく、特定の顧客セグメントを対象とした小規模なテスト(PoC: Proof of Concept, 概念実証)から始め、効果を検証しながら段階的に規模を拡大していくアプローチも有効です。

これらのデメリットを乗り越えるためには、ロイヤルティマーケティングを単なる一施策として捉えるのではなく、全社的な経営戦略として位置づけ、長期的な視点で粘り強く取り組む覚悟が何よりも重要となります。

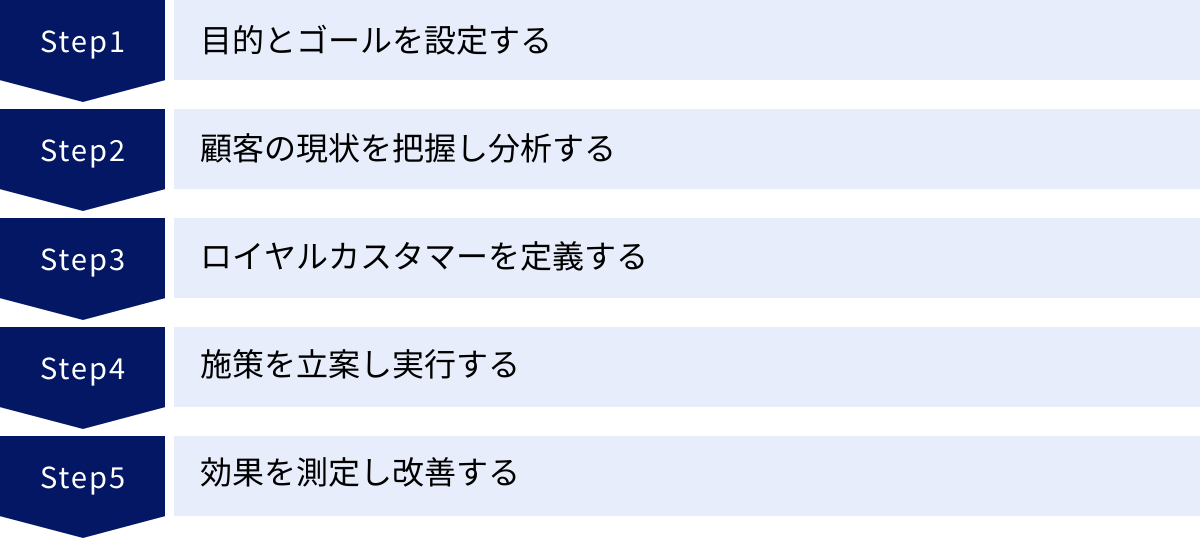

ロイヤルティマーケティングを始める5つのステップ

ロイヤルティマーケティングは、思いつきや場当たり的な施策で成功するものではありません。顧客を深く理解し、計画的に関係性を育んでいくための、体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、ロイヤルティマーケティングを成功に導くための基本的な5つのステップを解説します。

① 目的とゴールを設定する

何事も、まず「何のためにやるのか」という目的を明確にすることから始まります。ロイヤルティマーケティングを通じて、自社が最終的に何を達成したいのかを定義し、具体的な目標を設定します。

- 目的(WHY)の明確化:

なぜ、今ロイヤルティマーケティングに取り組む必要があるのでしょうか。例えば、「新規顧客獲得コストの高騰により、既存顧客からの収益を安定させたい」「競合との価格競争から脱却し、ブランド価値で選ばれたい」「サブスクリプションサービスの解約率を下げ、事業を安定させたい」など、自社が抱える課題と結びつけて目的を言語化します。この目的が、今後のすべての活動のぶれない軸となります。 - KGI(重要目標達成指標)の設定:

目的を達成できたかどうかを判断するための、最終的なゴールを数値で設定します。これがKGI(Key Goal Indicator)です。- 例:LTVを前年比で15%向上させる

- 例:チャーンレート(解約率)を現在の3%から1.5%に低減する

- 例:売上全体に占めるロイヤルカスタマーの売上比率を40%から60%に引き上げる

- KPI(重要業績評価指標)の設定:

KGI達成に向けたプロセスが順調に進んでいるかを測るための中間指標を設定します。これがKPI(Key Performance Indicator)です。KPIは、日々の活動の成果を測るための具体的な「ものさし」となります。- 例:NPS(ネット・プロモーター・スコア)を+10から+25に向上させる

- 例:優良顧客のリピート購入率を60%から75%に高める

- 例:顧客アンケートにおける満足度スコアを5段階評価で平均4.0から4.5に引き上げる

- 例:公式SNSへのポジティブなUGC(ユーザー生成コンテンツ)投稿数を月間50件から100件に増やす

最初に明確なゴールを設定することで、チームの目線が揃い、施策の優先順位付けや効果測定が容易になります。

② 顧客の現状を把握し分析する

次に、自社の顧客が現在どのような状態にあるのかを、データに基づいて客観的に把握します。顧客を「ひとくくり」で捉えるのではなく、その属性や行動パターンに応じてグループ分け(セグメンテーション)し、それぞれの特徴を理解することが重要です。

- 定量データの分析:

CRMや販売管理システムに蓄積された顧客データを活用し、定量的な分析を行います。代表的な分析手法には以下のようなものがあります。- RFM分析: 顧客を「Recency(最終購入日)」「Frequency(購入頻度)」「Monetary(累計購入金額)」の3つの軸で評価し、スコア化することで顧客をランク付けする手法。「最近、頻繁に、高額な購入をしている」顧客が最も優良であると判断できます。

- デシル分析: 全顧客の購入金額を高い順に並べ、10等分にグループ分けし、各グループの購入金額比率や売上構成比を分析する手法。自社の売上が、どの顧客層にどれだけ依存しているのかを可視化できます。

- その他: 購入商品カテゴリー、ウェブサイトの閲覧履歴、メール開封率、アプリ利用状況など、様々なデータを組み合わせて分析し、顧客のインサイトを探ります。

- 定性データの収集・分析:

数値データだけでは見えてこない、顧客の「生の声」や感情を把握することも極めて重要です。- 顧客アンケート: 満足度調査やNPS調査を実施し、顧客が感じていることや、推奨・批判の理由を直接聞きます。

- インタビュー/グループインタビュー: 特定の顧客層(例:優良顧客、離反してしまった顧客など)を対象に、より深い対話を通じて、製品やサービスに対する本音や、ブランドに対するイメージ、改善要望などを掘り下げます。

- ソーシャルリスニング: SNSやレビューサイト上で、自社や競合についてどのように語られているかを収集・分析し、世の中の評判や顧客の潜在的なニーズを把握します。

このステップで顧客を深く理解することが、後の施策の精度を大きく左右します。

③ ロイヤルカスタマーを定義する

ステップ②の分析結果に基づき、自社にとっての「ロイヤルカスタマーとはどのような顧客か」を具体的に定義します。この定義が曖昧なままだと、誰に対してどのようなアプローチをすべきかが定まらず、施策がぼやけてしまいます。

ロイヤルカスタマーの定義は、単に「購入金額が高い顧客」とするだけでは不十分です。行動的ロイヤルティ(購入実績)と心理的ロイヤルティ(愛着・推奨意向)の両方の側面から定義することが重要です。

- 定義の要素例:

- 行動的指標:

- LTVが上位X%以内

- 年間購入回数がY回以上

- 直近Zヶ月以内に購入がある

- 特定の商品ラインを複数購入している

- 心理的指標:

- NPS調査で「推奨者(9〜10点)」と回答している

- SNSで自社ブランドについて頻繁にポジティブな発信をしている

- 顧客アンケートで高い満足度を示している

- ファンイベントやコミュニティに積極的に参加している

- 行動的指標:

これらの指標を組み合わせ、「年間購入金額が〇〇円以上で、かつNPSが9点以上、かつSNSで月1回以上ブランドについて言及している顧客」のように、誰が聞いても同じ顧客像を思い浮かべられるレベルまで具体的に定義します。この定義は、企業のビジネスモデルや戦略によって異なります。自社にとって最も価値のある顧客像を明確にすることが、効果的なアプローチの第一歩です。

④ 施策を立案し実行する

ロイヤルカスタマーの定義と、その他の顧客セグメントの現状が明らかになったら、いよいよ具体的な施策の立案と実行に移ります。誰に(ターゲット)、何を(提供価値)、どのように(チャネル・手法)届けるのかを計画します。

- ターゲットごとの施策設計:

顧客を画一的に扱うのではなく、セグメントごとに最適なアプローチを考えます。- ロイヤルカスタマー向け: 日頃の感謝を伝え、さらに特別な存在だと感じてもらうための施策(限定イベントへの招待、新商品の先行体験、開発者との交流会など)。

- 優良顧客(ロイヤルカスタマー予備軍)向け: ロイヤルカスタマーへと育成するための施策(会員ランクアップのインセンティブ、パーソナライズされたおすすめ商品の提案、ブランドのこだわりを伝えるコンテンツ配信など)。

- 一般顧客向け: ブランドへの関心を高め、再購入を促すための施策(お役立ち情報の提供、ステップメールでのナーチャリング、ポイントプログラムの案内など)。

- 離反予兆顧客向け: 離反を防ぎ、関係を再構築するための施策(「お困りごとはありませんか?」というフォローメール、特別なクーポンの提供など)。

- 具体的な手法の選択:

後の章で詳しく解説する「One to Oneマーケティング」「コミュニティ形成」「会員ランク制度」といった様々な手法の中から、自社の目的やターゲット、リソースに合ったものを選択し、組み合わせます。

施策を立案する際は、常にステップ①で設定した「目的とゴール」に立ち返り、その施策が本当にゴール達成に貢献するのかを自問自答することが重要です。

⑤ 効果を測定し改善する

施策は実行して終わりではありません。その効果を客観的に評価し、改善を繰り返していくプロセス(PDCAサイクル)こそが、ロイヤルティマーケティングを成功させる上で最も重要です。

- 効果測定:

ステップ①で設定したKPIが、施策の前後でどのように変化したかを定期的に測定します。- NPSは向上したか?

- 対象セグメントのLTVやリピート率は上がったか?

- チャーンレートは低下したか?

- コミュニティの参加者数や投稿数は増えたか?

- 分析と考察:

測定結果を分析し、なぜそのような結果になったのかを考察します。「施策AはNPS向上に大きく貢献したが、施策Bはあまり効果が見られなかった。その要因は何か?」といったように、成功要因と失敗要因を明らかにします。A/Bテストなどを実施して、より効果の高いアプローチを科学的に探求することも有効です。 - 改善アクション:

分析・考察から得られた学びをもとに、次のアクションプランを立てます。成功した施策は、対象を広げて本格展開したり、さらに磨きをかけたりします。効果のなかった施策は、思い切って中止するか、アプローチを大きく変更して再挑戦します。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、施策の精度は高まり、顧客との関係は着実に深化していきます。 ロイヤルティマーケティングは、一度きりのプロジェクトではなく、継続的な改善活動なのです。

ロイヤルティマーケティングの代表的な手法6選

ロイヤルティマーケティングの戦略を具体的なアクションに落とし込むためには、様々な手法が存在します。自社のビジネスモデルや顧客層、目指すべきゴールに合わせて、これらの手法を単独または組み合わせて活用することが成功の鍵となります。ここでは、代表的で効果の高い6つの手法について、その特徴と具体的な活用方法を解説します。

① One to Oneマーケティング

One to Oneマーケティングとは、顧客一人ひとりの属性、興味関心、購買・行動履歴といったデータに基づき、それぞれに最適化されたメッセージや体験を提供する手法です。「その他大勢」に向けた画一的なアプローチではなく、「あなただけ」に向けた特別なコミュニケーションを行うことで、顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、ブランドへの信頼と愛着を深めます。

- 具体的な施策例:

- パーソナライズドメール: 顧客の名前を件名や本文に差し込むだけでなく、「以前ご購入いただいた〇〇(商品名)はいかがですか?合わせてお使いいただける新商品△△が登場しました」といったように、過去の購買履歴に基づいたレコメンデーションを行う。

- ウェブサイトのコンテンツ最適化: 顧客がログインした際に、その顧客の興味関心に合わせた商品やコンテンツをトップページに表示する。

- レコメンドエンジン: ECサイトで「この商品を見た人はこんな商品も見ています」と表示するように、顧客の閲覧履歴や購買履歴から、次に関心を持ちそうな商品を自動で提案する。

- MA(マーケティングオートメーション)の活用: 「商品をカートに入れたが購入しなかった」顧客に対し、一定時間後にリマインドメールを自動送信するなど、顧客の行動をトリガーにしたきめ細やかなアプローチを自動化する。

One to Oneマーケティングを実践するには、顧客データを一元的に管理・分析するCRMや、コミュニケーションを自動化するMAツールが不可欠です。テクノロジーを活用して、人間的な温かみのあるコミュニケーションを大規模に実現することが、この手法の要諦です。

② コミュニティの形成

企業が主導して、顧客同士、あるいは企業と顧客が継続的に交流できる「場」を提供するのがコミュニティ形成です。顧客は、単に製品やサービスを消費するだけでなく、共通の趣味や価値観を持つ仲間と繋がることで、ブランドに対する帰属意識やエンゲージメントを格段に高めます。

- 具体的な施策例:

- オンラインコミュニティ(オンラインサロン): 会員限定のWebサイトやSNSグループを作成し、情報交換や雑談ができるフォーラムを運営する。企業側は限定コンテンツを提供したり、開発者が直接質問に答えたりすることで、コミュニティの活性化を図る。

- オフラインイベント(ファンミーティング): 新商品発表会、ブランドの周年記念パーティー、ワークショップなどを開催し、顧客と社員が直接顔を合わせて交流する機会を設ける。特別な体験を共有することで、熱量の高いファンが生まれるきっかけになる。

- 商品開発への参加: コミュニティメンバーから新商品のアイデアを募集したり、プロトタイプのモニターを依頼したりする。自分がブランドの一部を創り上げたという「共創体験」は、極めて強いロイヤルティを育む。

コミュニティ運営の成功の秘訣は、企業が一方的に情報を発信するだけでなく、顧客が主役となって発言・交流しやすい雰囲気を作ることです。顧客同士の繋がりが生まれ、自律的に活性化していく状態を目指すことが理想です。

③ 会員ランク制度

購入金額や利用頻度などに応じて顧客に「ランク」を設け、上位ランクになるほど手厚い特典を受けられるようにする仕組みです。多くの航空会社が導入しているマイレージプログラムや、百貨店の優良顧客向けサービスなどが代表例です。

会員ランク制度は、顧客の心理に巧みに働きかけ、継続的な利用を促します。

- ゲーミフィケーション要素: 「あと〇〇円の購入でゴールドランクにアップ!」といったように、ランクアップの条件を明確に提示することで、顧客はゲーム感覚で次のステージを目指したくなります。

- 優越感と特別感: 上位ランクの顧客だけが利用できるラウンジ、限定セールへの招待、専任コンシェルジュによる対応など、目に見える形で「特別な待遇」を提供することで、顧客の自尊心を満たし、ロイヤルティを高めます。

- スイッチングコストの増加: ランクが上がるほど得られる特典が大きくなるため、顧客は「せっかくここまでランクを上げたのだから、他社に乗り換えるのはもったいない」と感じるようになります(サンクコスト効果)。

ただし、ランクアップの条件が厳しすぎたり、ランクごとの特典に魅力がなかったりすると、顧客のモチベーションは上がりません。達成可能で分かりやすい目標設定と、顧客が「頑張ってでも手に入れたい」と思えるような魅力的な特典設計が、この手法の成否を分けます。

④ SNSの活用

X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSは、もはや単なる情報発信ツールではありません。顧客と双方向のコミュニケーションを取り、人間味のある関係性を築くための強力なプラットフォームです。

- 具体的な施策例:

- 双方向コミュニケーション: 企業からの投稿に寄せられたコメントや質問に、一つひとつ丁寧に返信する。時には、ユーモアを交えたり、親しみやすい言葉遣いをしたりすることで、企業の「中の人」の顔が見え、親近感が湧く。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用: 顧客が自社の商品について投稿してくれた写真や感想を、許可を得た上で公式アカウントで紹介(リポスト、リツイート)する。紹介された顧客は「公式に認められた」という喜びを感じ、他の顧客も「自分も紹介されたい」と投稿のモチベーションが高まる。

- SNSキャンペーン: ハッシュタグキャンペーンやフォトコンテストを実施し、顧客を巻き込みながらブランドの認知度やエンゲージメントを高める。

- ソーシャルリスニング: SNS上の顧客の声を積極的に収集・分析し、商品改善やサービス向上のヒントを得る。時には、不満を投稿した顧客に直接コンタクトを取り、問題解決に動くことで、批判者を熱心なファンに変えることも可能。

SNS活用のポイントは、広告的な宣伝ばかりを繰り返すのではなく、顧客にとって有益な情報、楽しめるコンテンツ、共感できるストーリーなどを提供し、まずは「フォローする価値のあるアカウント」だと思ってもらうことです。

⑤ NPSの活用

NPS®(Net Promoter Score)とは、「この企業(商品・サービス)を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか?」という質問に対し、0〜10点の11段階で評価してもらう顧客ロイヤルティ指標です。回答者は点数に応じて「推奨者(9〜10点)」「中立者(7〜8点)」「批判者(0〜6点)」の3つに分類され、「推奨者の割合(%) – 批判者の割合(%)」で算出されるスコアがNPSです。

NPSの活用は、単にスコアを測定して一喜一憂することではありません。その真価は、スコアの背景にある「なぜその点数を付けたのか」という自由回答を分析し、具体的な改善アクションに繋げることにあります。

- NPS活用のサイクル:

- 測定: 定期的に顧客にNPSアンケートを実施し、スコアと自由回答を収集する。

- 分析: 「批判者」が挙げた不満点や問題点を分析し、事業上の優先課題を特定する。「推奨者」が評価している点を分析し、自社の強みを再認識する。

- 改善アクション: 分析結果に基づき、製品の改修、サービスのオペレーション見直し、ウェブサイトのUI/UX改善など、具体的なアクションを実行する。

- フィードバック(クローズド・ループ): 回答してくれた顧客、特に「批判者」に対し、「ご指摘いただいた点を、このように改善しました」と報告する。これにより、顧客は「自分の声が届いた」と実感し、批判的な態度から協力的な態度へと変化する可能性がある。

NPSは、顧客の声を体系的に収集し、事業改善に活かすための「羅針盤」として機能します。このサイクルを回し続けることで、企業は継続的に顧客体験を向上させ、ロイヤルティを高めることができます。

*NPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。

⑥ ポイントプログラム

ポイントプログラムは、古くからある古典的な手法ですが、今なお非常に強力なロイヤルティ向上施策です。購入金額に応じてポイントを付与し、貯まったポイントを値引きや商品交換に使えるようにすることで、顧客の再来店・再購入を促します。

しかし、現代のロイヤルティマーケティングにおいては、単なる「お得感」の提供だけでは不十分です。ポイントを媒介として、いかに顧客とのエンゲージメントを高め、特別な体験を提供できるかが重要になります。

- 進化したポイントプログラムの例:

- 体験との交換: 貯まったポイントを、単なる値引きではなく、「工場見学ツアーへの参加権」「開発者との食事会への招待」「限定グッズ」など、お金では買えない特別な体験や商品と交換できるようにする。

- エンゲージメントへの付与: 商品購入時だけでなく、レビューの投稿、アンケートへの回答、SNSでのシェアといった、ブランドへの貢献活動に対してもポイントを付与する。これにより、顧客の様々な形でのエンゲージメントを促進する。

- ステータスとの連動: 累計獲得ポイントに応じて会員ランクが変動する仕組みを導入し、上位ランクの顧客にはポイント付与率を優遇する。

ポイントプログラムを、単なる販促ツールから、顧客との長期的な関係を築くためのコミュニケーションツールへと昇華させることが、現代における成功のポイントです。

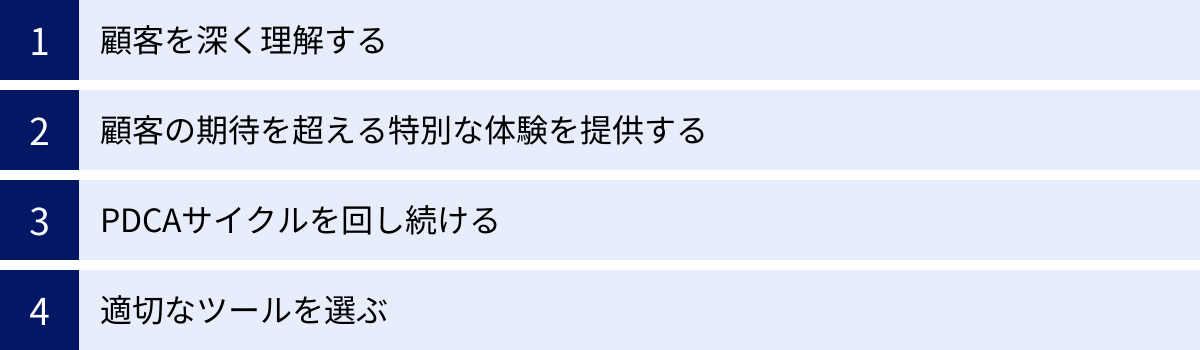

ロイヤルティマーケティングを成功させる4つのポイント

ロイヤルティマーケティングの具体的な手法を導入するだけでは、必ずしも成功するとは限りません。その根底にあるべき思想や、運用していく上での心構えが極めて重要です。ここでは、ロイヤルティマーケティングを真に成功へと導くための、4つの本質的なポイントを解説します。

① 顧客を深く理解する

ロイヤルティマーケティングのすべての活動は、「顧客を深く、正しく理解する」ことから始まります。これは、単にRFM分析やデシル分析で顧客をセグメント分けするといった、データ上の理解に留まりません。データの裏側にある、顧客一人ひとりの顔、悩み、喜び、そして期待を想像し、共感する努力が不可欠です。

- 定量的理解と定性的理解の両立:

CRMに蓄積された購買データや行動データ(定量データ)は、顧客の「行動」を客観的に捉える上で非常に重要です。しかし、「なぜ顧客はそのような行動をとったのか」という背景にある動機や感情は、データだけでは分かりません。

それを補うのが、アンケートの自由回答、インタビュー、SNS上の発言といった定性データ(顧客の生の声)です。例えば、「LTVは高いがNPSが低い顧客」がいるとします。データ上は優良顧客ですが、声を聞いてみると「他に選択肢がないから仕方なく使っているだけで、サービスには多くの不満がある」という実態が見えてくるかもしれません。定量と定性の両面から顧客を見つめることで、初めてその全体像が浮かび上がります。 - ペルソナとカスタマージャーニーマップの活用:

顧客理解を深め、社内で共通認識を持つための有効なツールが「ペルソナ」と「カスタマージャーニーマップ」です。- ペルソナ: 収集したデータやインサイトを元に、自社の典型的な顧客像を、架空の人物として詳細に設定します。年齢、職業、家族構成、趣味、価値観、情報収集の方法などを具体的に描くことで、顧客をよりリアルな存在として捉えることができます。

- カスタマージャーニーマップ: 設定したペルソナが、ブランドを認知し、興味を持ち、購入し、利用し、そしてファンになるまでの一連のプロセスを旅(ジャーニー)に見立て、各段階での行動、思考、感情、タッチポイント(接点)を可視化します。これにより、顧客体験のどの部分に課題があり、どこで感動が生まれているのかを客観的に把握し、改善の優先順位をつけることができます。

顧客を深く理解しようとする姿勢は、すべての施策の質を高めます。この顧客中心の文化を組織に根付かせることが、成功への第一歩です。

② 顧客の期待を超える特別な体験を提供する

顧客ロイヤルティは、「満足」の先にある「感動」によって生まれます。顧客が期待していた通りのサービスを提供することは、もはや当たり前の時代です。それは「満足」は生みますが、顧客の心に深く刻まれ、誰かに話したくなるような「感動」には繋がりません。

ロイヤルティを育むのは、顧客の期待をほんの少し、あるいは劇的に超える「特別な体験(Wow! Experience)」です。

- 期待を超える体験の具体例(架空):

- アパレルECサイト: 注文された商品のサイズに迷いがあることを過去の問い合わせ履歴から把握していたスタッフが、「念のため、ワンサイズ上の商品サンプルも同封しておきました。合わない方は返送用の伝票でご返送ください」という手書きのメモを添える。

- ホテル: 予約時の備考欄にあった「結婚記念日の旅行です」という一言を見逃さず、チェックイン時に部屋にささやかなお祝いのカードとシャンパンを用意しておく。

- ソフトウェアメーカー: ユーザーがSNSで「この機能が使いにくい」と呟いたのを発見したサポート担当者が、即座にリプライで具体的な操作方法を案内し、さらに「貴重なご意見ありがとうございます。開発チームにフィードバックし、今後の改善に役立てます」と伝える。

これらの体験は、必ずしも多額のコストがかかるものではありません。マニュアル通りの対応を超えた、スタッフ一人ひとりの「顧客を喜ばせたい」という想いと、それを許容し奨励する企業文化から生まれます。

このようなポジティブサプライズは、顧客に強烈な印象を残し、「この会社は自分のことを本当に大切にしてくれている」という実感を与えます。この感動体験の積み重ねこそが、競合他社には真似できない、強固な信頼関係を築き上げるのです。

③ PDCAサイクルを回し続ける

ロイヤルティマーケティングは、「施策を実行したら終わり」という一過性のキャンペーンではありません。顧客の反応や市場の変化に対応しながら、継続的に施策を改善していく、終わりなき旅です。ここで不可欠となるのが、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を粘り強く回し続けることです。

- Plan(計画): 顧客分析と課題設定に基づき、目的・ゴールを明確にし、具体的な施策とKPIを計画する。

- Do(実行): 計画に沿って施策を実行する。

- Check(評価): 設定したKPIがどのように変化したかを測定し、計画通りに進んでいるか、どのような効果があったのか、あるいはなかったのかを客観的に評価・分析する。

- Action(改善): 評価・分析の結果から得られた学びを元に、次の計画を立てる。成功した施策は継続・発展させ、うまくいかなかった施策は改善または中止する。

このサイクルを高速で、かつ継続的に回すことが重要です。特に「Check(評価)」のプロセスを疎かにしてはいけません。データに基づいた客観的な評価なしには、正しい改善アクション(Action)に繋がりません。

例えば、「会員ランク制度を導入した(Do)」後、「上位ランクの顧客のLTVは実際に向上したか?」「下位ランクの顧客の離反は増えていないか?」「どの特典が最も利用されているか?」といった点を詳細に分析(Check)します。その結果、「特典Aは好評だが特典Bは全く利用されていない」ことが分かれば、「特典Bを廃止し、より魅力的な特典Cを導入する」という改善(Action)に繋げ、次のPlanを立てるのです。

ロイヤルティマーケティングの成否は、この地道な改善活動を、組織の文化として定着させられるかどうかにかかっています。

④ 適切なツールを選ぶ

現代のロイヤルティマーケティングは、テクノロジーの活用なしには成り立ちません。顧客データの収集・管理・分析から、パーソナライズされたコミュニケーションの実行まで、多くのプロセスでITツールの支援が不可欠です。しかし、やみくもに高機能なツールを導入すればよいというわけではありません。

自社の目的、規模、リソース、そして顧客の特性に合った、適切なツールを選ぶことが重要です。

- ツール選定のポイント:

- 目的との整合性: 何のためにツールを導入するのかを明確にする。「One to Oneメールを自動化したい」のであればMAツール、「NPSで顧客の声を収集・分析したい」のであればNPSツール、「顧客データを一元管理したい」のであればCRM、といったように、解決したい課題に合ったツールを選ぶ。

- 拡張性と連携性: 将来的に事業が拡大したり、他のツール(例:販売管理システム、会計ソフトなど)と連携させたりすることを想定し、拡張性やAPI連携の柔軟性が高いツールを選ぶ。

- 使いやすさ(UI/UX): 実際にツールを操作する現場の担当者が、直感的に使えるかどうかは非常に重要。導入しても使いこなせなければ意味がないため、無料トライアルなどを活用して操作性を事前に確認する。

- サポート体制: 導入時や運用中に問題が発生した際に、迅速で丁寧なサポートを受けられるかどうか。日本語でのサポート体制が充実しているかは、特に重要なポイントとなる。

適切なツールは、ロイヤルティマーケティングの実行を効率化し、施策の質を向上させる強力な武器となります。ツールはあくまで手段であり、目的ではありません。 自社の戦略を明確にした上で、その戦略を実現するために最適なパートナーとなるツールを選びましょう。

ロイヤルティマーケティングにおすすめのツール3選

ロイヤルティマーケティングを効率的かつ効果的に推進するためには、目的に合ったツールの活用が欠かせません。ここでは、顧客とのエンゲージメントを高め、ロイヤルティを醸成する上で役立つ代表的なツールを3つ紹介します。それぞれのツールの特徴を理解し、自社の課題解決に繋がるものを選びましょう。

(本セクションで紹介するサービスの情報は、各公式サイトの公開情報に基づいています。)

| ツール名 | LITEVIEW | Qualtrics | NPX Pro |

|---|---|---|---|

| 提供会社 | 株式会社LITEVIEW | クアルトリクス合同会社 | 株式会社NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション |

| 主な特徴 | 動画・音声コンテンツ配信に特化したプラットフォーム。会員制サイトやオンラインスクールを容易に構築可能。 | 顧客体験(CX)や従業員体験(EX)などを管理する総合的なエクスペリエンス管理(XM)プラットフォーム。 | NPS®の計測・分析・改善アクション管理に特化したクラウドサービス。NTTコム オンラインのノウハウが凝縮。 |

| ロイヤルティ向上への貢献 | 限定コンテンツ配信による特別感の醸成、学習コミュニティ形成によるエンゲージメント向上。 | NPS調査や顧客満足度調査の実施・分析を通じて、顧客の声に基づいた体験改善を促進。 | 顧客の声をリアルタイムで可視化し、組織的な改善活動(クローズド・ループ)を支援。 |

| こんな企業におすすめ | コンテンツビジネス(研修、コンサルティング、フィットネス等)で、顧客との継続的な関係を築きたい企業。 | 顧客接点が多岐にわたり、全社的に顧客体験の向上に取り組みたい中〜大企業。 | NPSを軸に、本質的な顧客ロイヤルティ向上と収益改善を目指すすべての企業。 |

① LITEVIEW

LITEVIEWは、株式会社LITEVIEWが提供する、動画や音声コンテンツの配信に特化したプラットフォームです。このツールを使えば、専門的な知識がなくても、自社ブランドの会員制サイトやオンラインスクール、ファンクラブサイトなどを簡単に構築できます。

ロイヤルティマーケティングにおいて、顧客に「限定コンテンツ」を提供することは非常に有効な手法です。LITEVIEWは、まさにこの「限定性」と「特別感」を演出するのに最適なツールと言えます。

- 主な機能とロイヤルティ向上への貢献:

- 会員制サイト構築: 特定の顧客(例:有料会員、上位ランク会員)だけがアクセスできるクローズドな環境を構築。限定の動画レッスン、ウェビナーのアーカイブ、専門的なノウハウをまとめた音声コンテンツなどを配信することで、会員であることの価値を高め、継続利用を促します。

- コミュニティ機能: サイト内に掲示板やコメント機能を設置し、会員同士や運営者との交流を促進できます。共通のテーマで学ぶ仲間との繋がりは、エンゲージメントを深め、学習意欲の維持にも繋がります。

- ライブ配信: リアルタイムでのライブ配信機能を使えば、オンラインでのファンミーティングやQ&Aセッションなどを開催できます。双方向のコミュニケーションを通じて、顧客との距離を縮めることが可能です。

- コンテンツのDRM保護: 強力な著作権保護技術(DRM)により、貴重なコンテンツが不正にコピーされるのを防ぎます。これにより、安心して価値の高いコンテンツを提供できます。

例えば、フィットネスジムがLITEVIEWを使って会員限定のオンライントレーニング動画サイトを運営したり、コンサルタントが専門知識を教えるオンラインスクールを開設したりするケースが考えられます。コンテンツを通じて顧客と継続的な関係を築き、コミュニティを形成することで、深いロイヤルティを育むことができるでしょう。

参照:株式会社LITEVIEW 公式サイト

② Qualtrics

Qualtrics(クアルトリクス)は、顧客体験(CX)、従業員体験(EX)、ブランド体験(BX)、製品体験(PX)といった、ビジネスにおけるあらゆる「体験」データを収集・分析し、改善アクションに繋げるための総合的なプラットフォームです。提供元は、クアルトリクス合同会社です。

ロイヤルティマーケティングの核心は「優れた顧客体験の提供」にありますが、Qualtricsはその体験を科学的に測定・管理するための強力なソリューションを提供します。

- 主な機能とロイヤルティ向上への貢献(特にQualtrics CustomerXM):

- NPS®・CSAT調査: NPSや顧客満足度(CSAT)、顧客努力指標(CES)など、ロイヤルティを測るための様々なアンケートを、Webサイト、メール、アプリ、SMSなど多様なチャネルで簡単に作成・配信できます。

- Text iQ™(テキスト分析): アンケートの自由回答欄に書かれたテキストデータをAIが自動で分析し、話題や感情(ポジティブ/ネガティブ)を抽出します。これにより、膨大な量の「顧客の声」から、重要なインサイトを迅速に発見できます。

- ダッシュボードとレポーティング: 収集・分析したデータを、役割や役職に応じて最適化されたダッシュボードでリアルタイムに可視化。全社で顧客の声に基づいた意思決定が可能になります。

- アクションプランニング: 分析結果から特定された課題に対し、担当者を割り当て、改善アクションの進捗を管理する機能も備えています。これにより、「分析して終わり」ではなく、具体的な改善に繋げるサイクルを確実に回すことができます。

Qualtricsは、単なるアンケートツールではありません。顧客の声という「経験データ(X-data)」と、CRMなどに蓄積された購買履歴などの「業務データ(O-data)」を統合し、「なぜ顧客離反が起きているのか」「どのような体験を提供すればLTVが向上するのか」といった経営課題に対する答えを導き出すことを支援します。

参照:クアルトリクス合同会社 公式サイト

③ NPX Pro

NPX Proは、株式会社NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションが提供する、NPS®の活用に特化したクラウドサービスです。同社は長年にわたりNPS導入・活用のコンサルティングを手掛けており、そのノウハウが凝縮されたツールとなっています。

NPSをロイヤルティ向上の羅針盤として本格的に活用したい企業にとって、非常に心強いパートナーとなるでしょう。

- 主な機能とロイヤルティ向上への貢献:

- NPS調査とリアルタイム集計: マルチデバイス対応のアンケートを作成し、結果をリアルタイムで集計・可視化します。時系列でのスコア推移や、属性別のクロス集計なども簡単に行えます。

- テキストマイニング: 自由回答を分析し、顧客が言及しているキーワードやその相関関係をマップで表示する「ワードクラウド」機能などにより、顧客の声の傾向を直感的に把握できます。

- アラートと改善アクション管理: 「批判者」から回答があった際に、即座に関係部署の担当者へアラートメールを通知する機能があります。これにより、顧客の不満に迅速に対応する「クローズド・ループ」体制を構築できます。個別の顧客対応から組織的な課題の特定、改善アクションの管理までを一気通貫でサポートします。

- 豊富な導入実績とサポート: 様々な業種でのNPS導入実績に基づいたテンプレートや、専門家による活用支援サポートが充実しており、初めてNPSに取り組む企業でも安心して利用を開始できます。

NPX Proは、NPSを単なるスコア測定で終わらせず、顧客一人ひとりの声に真摯に向き合い、組織全体で改善活動を推進していくための「仕組み」を構築する上で、非常に効果的なツールです。

参照:株式会社NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション 公式サイト

まとめ

本記事では、現代のビジネスにおいてますます重要性を増す「ロイヤルティマーケティング」について、その本質から具体的な手法、成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

市場が成熟し、モノやサービスが溢れる現代において、もはや機能や価格だけで競合と差別化を図ることは困難です。このような時代を勝ち抜くための鍵は、新規顧客の獲得競争に疲弊することではなく、今いる顧客一人ひとりとの関係を深く、そして長く育んでいくことにあります。

ロイヤルティマーケティングとは、まさにそのための戦略です。顧客を単なる「購入者」としてではなく、ブランドの価値を共に創り上げていく「パートナー」として捉え、信頼と愛着に基づいた強固な絆を築くことを目指します。

その実践は、LTV(顧客生涯価値)の向上や、口コミによる新規顧客の獲得、収益の安定化といった、企業に計り知れないメリットをもたらします。もちろん、その効果が表れるまでには時間がかかり、費用対効果が見えにくいという側面もあります。しかし、短期的な利益を追い求めるのではなく、未来への投資として、顧客との関係構築に粘り強く取り組む企業こそが、持続的な成長を手にすることができるのです。

ロイヤルティマーケティングを成功させる道筋は、決して平坦ではありません。

- 目的とゴールを明確に設定し、

- データと生の声の両面から顧客を深く理解し、

- 自社にとってのロイヤルカスタマーを定義し、

- One to Oneマーケティングやコミュニティ形成といった適切な施策を実行し、

- NPSなどの指標を用いて効果を測定し、改善を繰り返す(PDCA)。

この地道なサイクルの先にこそ、顧客が熱心な「ファン」となり、企業を支えてくれる未来が待っています。

この記事が、あなたの会社でロイヤルティマーケティングへの第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。まずは、自社の顧客データを改めて見つめ直し、「お客様は、なぜ我々の商品を選び続けてくれているのだろうか?」と問いかけることから始めてみてはいかがでしょうか。その問いの答えを探す旅こそが、ロイヤルティマーケティングの始まりです。