現代のマーケティング活動において、「リードナーチャリング」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、その正確な意味や重要性、具体的な実践方法について、深く理解している方はまだ多くないかもしれません。

この記事では、リードナーチャリングの基本的な概念から、なぜ今それが重要視されているのかという背景、具体的な手法、成功に導くためのポイントまで、網羅的に解説します。見込み顧客との関係を深め、ビジネスの成果を最大化するためのヒントがここにあります。

目次

リードナーチャリングとは

リードナーチャリングとは、直訳すると「見込み顧客(Lead)の育成(Nurturing)」を意味します。マーケティングの世界では、獲得した見込み顧客(リード)に対して、メールやセミナー、オウンドメディアといった様々な手法を用いて継続的にアプローチし、関係性を構築しながら購買意欲を高め、最終的に商談や成約へと繋げる一連のマーケティング活動を指します。

この概念を理解するためには、「リード」と「ナーチャリング」の2つの要素に分解して考えると分かりやすいでしょう。

まず「リード」とは、自社の製品やサービスに何らかの興味を示し、将来的に顧客になる可能性のある個人や企業の連絡先情報を指します。例えば、展示会で名刺交換をした相手、Webサイトから資料をダウンロードした人、セミナーに参加した人などがこれにあたります。

しかし、これらのリードのすべてが、すぐに製品を購入したいと考えているわけではありません。多くの場合、彼らはまだ情報収集の段階にあったり、複数の選択肢を比較検討している最中だったりします。あるいは、現時点では具体的なニーズが顕在化していない「潜在顧客」かもしれません。

ここで重要になるのが、「ナーチャリング(育成)」のプロセスです。獲得したばかりの、いわば「卵」の状態のリードに対して、一方的に商品を売り込むのではなく、彼らの興味関心や検討段階に合わせて、有益な情報を提供し続けることで、信頼関係を築き、少しずつ自社製品への関心を高めていきます。

例えるなら、農作物を育てるプロセスに似ています。まず畑を耕し、種をまきます(リードジェネレーション:見込み顧客の獲得)。しかし、種をまいただけでは作物は育ちません。定期的に水や肥料を与え、雑草を取り除き、太陽の光を浴びせる(リードナーチャリング)ことで、種は芽を出し、力強く成長し、やがて収穫の時期を迎えます(商談・成約)。

リードナーチャリングは、この「水やり」や「施肥」にあたる地道な活動です。顧客が抱える課題を解決するためのヒントを提供したり、業界の最新トレンドを解説したり、製品の活用方法を具体的に示したりすることで、「この会社は自分たちのことをよく理解してくれている」「信頼できるパートナーだ」と感じてもらうことが目的です。

この関係構築のプロセスを経ることで、顧客のニーズが顕在化し、購買の意思決定を行うタイミングが来たときに、数ある選択肢の中から自社を第一に想起してもらえるようになります。これが、リードナーチャリングが目指すゴールです。

特に、BtoB(企業間取引)の領域では、製品やサービスの検討期間が長く、関わる意思決定者も複数にわたるため、このナーチャリングのプロセスが極めて重要になります。しかし、高価格帯の商材や検討期間の長いサービスを扱うBtoC(企業対消費者取引)ビジネス、例えば不動産、自動車、保険、教育サービスなどにおいても、その重要性は変わりません。

まとめると、リードナーチャリングとは、「いますぐ客」だけでなく、将来顧客になりうる「そのうち客」や「まだまだ客」とも長期的な関係を築き、ビジネスチャンスを最大化するための戦略的なアプローチであると言えます。

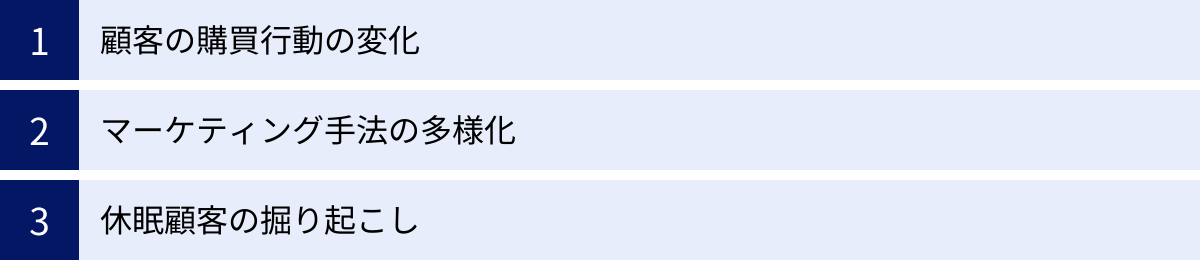

リードナーチャリングが重要視される背景

なぜ今、多くの企業がリードナーチャリングに注目し、その導入を進めているのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化や社会の変化に伴う、大きく分けて3つの要因が存在します。

顧客の購買行動の変化

リードナーチャリングが重要視されるようになった最も大きな背景は、インターネットとスマートフォンの普及による、顧客の購買行動の劇的な変化です。

かつて、顧客が製品やサービスの情報を得る手段は限られていました。テレビCMや新聞広告といったマスメディア、あるいは企業の営業担当者からの直接的な説明が主な情報源でした。つまり、企業側が情報の発信をコントロールし、購買プロセスの主導権を握っていました。

しかし、現代ではどうでしょうか。顧客は何かを知りたいと思えば、いつでも手元のスマートフォンやPCで検索し、企業の公式サイト、比較サイト、レビューサイト、SNSなど、無数の情報源にアクセスできます。製品のスペックや価格、利用者の評判などを、営業担当者に会う前に、自分自身で徹底的に調べ上げることが当たり前になりました。

ある調査では、BtoBの購買担当者は、営業担当者に連絡を取る前に、購買プロセスの約3分の2を独力で終えているとも言われています。これは、顧客が自ら課題を認識し、解決策を調査し、複数の選択肢を比較検討するというプロセスを、企業が関与しないうちに進めていることを意味します。

このような状況で、企業が従来のように、問い合わせがあった顧客に対して初めてアプローチする「待ち」の姿勢でいると、どうなるでしょうか。顧客が最終候補を絞り込み、いざ声をかけようという段階では、すでに競合他社との比較が終わっており、価格競争に巻き込まれたり、そもそも検討の土台にすら上がれなかったりするケースが増えてしまいます。

そこで重要になるのが、リードナーチャリングです。顧客がまだ情報収集を始めたばかりの早い段階で接点を持ち、彼らが求めているであろう有益な情報を先回りして提供し続けることで、購買プロセスの初期段階から顧客との関係を構築し、意思決定に影響を与えていく必要があります。顧客の良き相談相手、信頼できるアドバイザーとしての地位を確立することで、いざという時に選ばれる存在になるのです。

マーケティング手法の多様化

顧客の購買行動の変化と並行して、企業が用いるマーケティングの手法も著しく多様化しました。

従来のマスマーケティングに加えて、Webサイトやオウンドメディアでのコンテンツマーケティング、SEO(検索エンジン最適化)、リスティング広告、SNSマーケティング、メールマーケティング、ウェビナー(オンラインセミナー)など、顧客との接点(チャネル)は爆発的に増加しました。

これにより、企業は様々なチャネルを通じて、以前よりもはるかに多くの見込み顧客(リード)を獲得できるようになりました。しかし、これは同時に新たな課題も生み出しました。それは、多様なチャネルから獲得した、興味関心の度合いも背景もバラバラなリードを、どのように管理し、効果的にアプローチしていくかという問題です。

例えば、以下のようなリードが混在している状況を想像してみてください。

- なんとなく検索していてブログ記事にたどり着いた人

- 具体的な課題解決のためにホワイトペーパーをダウンロードした人

- 価格を知りたくて料金ページを閲覧した人

- 展示会で名刺交換だけした人

これらのリードに対して、画一的なアプローチ、例えば全員に同じ営業メールを一斉に送るようなことをしても、高い効果は期待できません。まだ情報収集段階の人にとっては「売り込みがしつこい」と感じられ、逆効果になる可能性すらあります。

リードナーチャリングは、この課題に対する解決策となります。獲得したリードの属性(業種、役職など)や行動履歴(どのページを見たか、どのメールを開封したかなど)に基づいて顧客をセグメント化し、それぞれの興味や検討段階に合わせた最適な情報を提供していくことで、一人ひとりの顧客と適切で心地よいコミュニケーションを実現します。

マーケティング手法の多様化は、リード獲得の機会を増やす一方で、その後のコミュニケーションの複雑性を増大させました。リードナーチャリングは、この複雑性を乗りこなし、獲得したリードの価値を最大化するために不可欠なプロセスなのです。

休眠顧客の掘り起こし

リードナーチャリングが注目される3つ目の背景として、「休眠顧客の掘り起こし」の重要性が高まっている点が挙げられます。

休眠顧客とは、過去に展示会で名刺交換をしたり、問い合わせがあったり、あるいは一度は取引があったものの、現在はコミュニケーションが途絶えてしまっている顧客のことを指します。多くの企業では、このような休眠顧客のリストが、活用されないまま眠っているのではないでしょうか。

一方で、新規のリードを獲得するためのコスト(CPA: Cost Per Acquisition)は、年々上昇する傾向にあります。広告費の増大や競争の激化により、全く新しい顧客を見つけてくることは、ますます難しく、コストのかかる活動になっています。

そこで見直されているのが、すでに接点のある休眠顧客の存在です。彼らは、一度は自社の製品やサービスに興味を持ってくれた層であり、全くのゼロから関係を築く新規リードに比べて、アプローチのハードルが低いという利点があります。

しかし、休眠状態にある顧客に、いきなり電話をかけて「最近いかがですか?」と尋ねても、多くの場合、「特に用はない」「今は検討していない」と断られてしまうでしょう。なぜなら、彼らが休眠状態に陥ったのには、何らかの理由があるからです。当時はタイミングが合わなかった、予算がなかった、担当者が変わってしまった、競合の製品を導入した、など様々な事情が考えられます。

ここでも、リードナーチャリングが力を発揮します。休眠顧客に対して、定期的に有益な情報(業界のトレンド、関連する課題の解決策など)をメールマガジンなどで提供し続けることで、関係の糸を細く長くつなぎとめておくのです。売り込みをせず、価値ある情報提供に徹することで、「忘れられていない」「気にかけてくれている」というポジティブな印象を与えられます。

そして、顧客側の状況に変化が訪れたとき、例えば、使っていた競合製品のリプレイスを検討し始めた、新しい担当者が情報収集を始めた、といったタイミングで、真っ先に思い出してもらえる存在になることができます。このように、リードナーチャリングは、コスト効率の高いマーケティング活動として、休眠顧客という貴重な資産を再活性化させる上で極めて有効な手段なのです。

関連用語との違い(リードジェネレーション・リードクオリフィケーション)

リードナーチャリングについて学ぶ上で、しばしば混同されがちな関連用語として「リードジェネレーション」と「リードクオリフィケーション」があります。これらは、マーケティングファネル(顧客が製品を認知してから購入に至るまでのプロセスを図式化したもの)における一連の流れを構成する、密接に関連した概念です。ここでは、それぞれの役割と関係性を明確に整理します。

この3つのプロセスは、総称して「デマンドジェネレーション(Demand Generation:需要創出)」と呼ばれ、連携して機能することで初めて、効果的なマーケティング活動が実現します。

| 項目 | リードジェネレーション (Lead Generation) | リードナーチャリング (Lead Nurturing) | リードクオリフィケーション (Lead Qualification) |

|---|---|---|---|

| 目的 | 見込み顧客(リード)の獲得 | 見込み顧客の育成 | 育成したリードの選別 |

| 段階 | マーケティングファネルの入口 (Top of the Funnel) | マーケティングファネルの中間 (Middle of the Funnel) | マーケティングファネルの出口付近 (Bottom of the Funnel) |

| 主な活動 | 展示会、Web広告、SEO、資料請求、SNSキャンペーン | メールマガジン、ステップメール、セミナー、オウンドメディア、インサイドセールス | スコアリング、BANT条件の確認、インサイドセールスによるヒアリング |

| ゴール | 将来顧客になりうる個人・企業の連絡先情報を手に入れること | 顧客との信頼関係を構築し、購買意欲を醸成すること | 営業部門に引き渡すべき、質の高いホットなリードを特定すること |

リードジェネレーション

リードジェネレーションは、その名の通り「リードを生み出す(Generate)」活動、つまり自社の製品やサービスに興味を持つ可能性のある見込み顧客を獲得するための、あらゆる施策を指します。これは、マーケティングファネルの最も広い入口部分にあたる、最初のステップです。

リードジェネレーションの目的は、とにかく多くのリードの連絡先情報(氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など)を集めることです。ナーチャリング(育成)を行うためには、まずその対象となるリードがいなければ始まりません。

具体的な手法としては、以下のようなものが挙げられます。

- オンライン施策:SEO対策を施したオウンドメディア(ブログ)、Web広告(リスティング広告、SNS広告)、ホワイトペーパーやお役立ち資料のダウンロード、ウェビナーの開催、SNSアカウントの運用、お問い合わせフォームの設置など。

- オフライン施策:展示会や見本市への出展、自社開催のセミナー、新聞・雑誌への広告出稿、ダイレクトメールの送付など。

これらの活動を通じて獲得したリードは、まだ玉石混交の状態です。すぐにでも購入したいという人もいれば、少し興味があって資料をダウンロードしただけ、という人もいます。リードジェネレーションは、リードナーチャリングという育成プロセスにかけるための「原材料」を仕入れる重要な役割を担っています。

リードクオリフィケーション

リードクオリフィケーションは、「リードの質を確かめる(Qualify)」活動、つまり育成(ナーチャリング)されたリードの中から、特に購買意欲が高く、今まさにアプローチすべき「ホットなリード」を選別するプロセスを指します。これは、マーケティング部門から営業部門へリードを引き渡す直前の、最終的な見極めの段階です。

なぜ、この選別プロセスが必要なのでしょうか。それは、営業担当者のリソースが有限だからです。もし、まだ検討段階の浅いリードまで含めて、すべてのリードを営業担当者に引き渡してしまうと、営業担当者は見込みの薄い顧客への対応に時間を取られ、本当に注力すべき有望な商談に集中できなくなってしまいます。結果として、営業部門全体の効率が低下し、機会損失にも繋がりかねません。

リードクオリフィケーションは、こうした事態を避けるために、「今、営業がアプローチすべきリードは誰か」を客観的な基準で判断します。

その代表的な手法が「スコアリング」です。リードの属性(業種、企業規模、役職など)や行動(料金ページの閲覧、特定メールの開封、セミナーへの参加など)に応じて点数を付け、合計点数が一定のしきい値を超えたリードを「ホットリード」として認定します。

また、「BANT条件」と呼ばれるフレームワークもよく用いられます。これは、以下の4つの観点からリードの質を評価するものです。

- Budget(予算):製品を導入するための予算が確保されているか。

- Authority(決裁権):相手に決裁権があるか、または決裁権者に影響力があるか。

- Needs(需要):自社の製品やサービスで解決できる明確なニーズがあるか。

- Timeframe(導入時期):具体的な導入時期を想定しているか。

これらの基準を用いて選別されたリードは、「MQL(Marketing Qualified Lead:マーケティングが認めたリード)」と呼ばれ、営業部門に引き渡されます。営業部門は、このMQLに対してアプローチを行い、さらに精査した上で有望なリードを「SQL(Sales Qualified Lead:営業が認めたリード)」として商談化を進めていきます。

このように、リードジェネレーション(獲得)→ リードナーチャリング(育成)→ リードクオリフィケーション(選別)という一連のプロセスがスムーズに連携することで、マーケティング活動の成果は最大化されるのです。

リードナーチャリングのメリット・デメリット

リードナーチャリングは多くの企業にとって強力な武器となり得ますが、導入にあたってはメリットだけでなく、デメリットや注意点も正しく理解しておくことが重要です。ここでは、双方の側面を詳しく見ていきましょう。

メリット

まずは、リードナーチャリングを導入することで得られる主な3つのメリットについて解説します。

営業活動の効率化

リードナーチャリングがもたらす最大のメリットの一つは、営業活動の大幅な効率化です。

ナーチャリングを行っていない場合、マーケティング部門は獲得したリードをそのまま営業部門に引き渡すことになります。しかし、前述の通り、獲得したてのリードの多くはまだ購買意欲が低い「コールドリード」です。営業担当者がこうしたリードにアプローチしても、「今はまだ検討していない」「情報収集しているだけ」と断られたり、延々とフォローし続けなければならなかったりするケースが頻発します。これは、営業担当者の時間と労力を浪費させ、モチベーションの低下にも繋がりかねません。

一方、リードナーチャリングを導入すると、マーケティング部門がリードの購買意欲を十分に高めてから、ホットな状態(MQL)になったものだけを営業部門に引き渡す、という分業体制が確立されます。

営業担当者は、すでに自社への理解と関心が高まっている、いわば「脈アリ」の顧客にのみ集中してアプローチできるようになります。その結果、無駄なコールや訪問が減り、一件あたりの商談の質が向上します。これにより、商談化率や成約率の向上が期待でき、営業担当者一人ひとりの生産性、ひいては営業部門全体のパフォーマンス向上に直結するのです。

機会損失の防止

2つ目のメリットは、中長期的な視点での機会損失を防げることです。

ビジネスの世界では、問い合わせや資料請求があった顧客のうち、実際にすぐに成約に至るのはごく一部です。多くのリードは、「今はまだ必要ないが、将来的には検討する可能性がある」という「そのうち客」です。

リードナーチャリングを行っていないと、こうした「今すぐ客」ではないリードは、一度アプローチして脈がないと判断された後、放置されてしまいがちです。しかし、顧客の状況は常に変化します。数ヶ月後、あるいは数年後に予算が確保されたり、担当者が変わったりして、製品の導入が現実的な課題として浮上するかもしれません。

その時、もし自社が何もアプローチをしていなければ、顧客はWebで検索し直したり、他社からアプローチを受けたりして、競合他社に流れてしまう可能性が高いでしょう。これは、本来であれば獲得できたはずのビジネスチャンスを逃す「機会損失」に他なりません。

リードナーチャリングは、継続的な情報提供を通じて、こうした「そのうち客」との関係を維持し、自社のことを忘れられないようにする「つなぎとめ」の役割を果たします。顧客の購買意欲が高まる「その時」を逃さず、常に検討の選択肢に入れてもらうことで、将来にわたるビジネスチャンスを確実に取り込むことができるのです。

顧客ロイヤルティの向上

3つ目のメリットは、顧客ロイヤルティの向上に繋がる点です。

リードナーチャリングの基本は、一方的な売り込みではなく、顧客の課題解決に役立つ価値ある情報を提供し続けることです。このプロセスを通じて、顧客は企業に対して「自分たちのビジネスを理解し、成功を支援してくれる信頼できるパートナーだ」という認識を深めていきます。

このような信頼関係(エンゲージメント)が構築されると、単なる製品の機能や価格といった条件だけで比較されることが少なくなります。たとえ競合が少し安い価格を提示してきたとしても、「いつも有益な情報をくれるこの会社から買いたい」と思ってもらえる可能性が高まります。これは、価格競争からの脱却を意味し、安定した収益基盤の構築に貢献します。

さらに、成約後も良好な関係が続くことで、アップセル(より高価な製品への乗り換え)やクロスセル(関連製品の追加購入)に繋がりやすくなります。また、満足度の高い顧客は、良い口コミを広めてくれたり、新たな顧客を紹介してくれたりするアンバサダー(伝道師)のような存在になることもあります。

このように、リードナーチャリングは、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化し、長期的に安定した事業成長を実現するための重要な土台となるのです。

デメリット

一方で、リードナーチャリングにはいくつかのデメリットや乗り越えるべきハードルも存在します。

成果が出るまでに時間と手間がかかる

リードナーチャリングは、即効性のある施策ではありません。見込み顧客との信頼関係を築き、購買意欲を醸成するには、相応の時間が必要です。特に、BtoBの高額商材など、検討期間が長いものでは、リードを獲得してから成約に至るまで、数ヶ月から数年単位の期間を要することも珍しくありません。

そのため、短期的な売上目標に追われている組織や、すぐに成果を求める経営層の理解が得られない場合、施策を継続することが難しくなる可能性があります。

また、時間だけでなく、多大な手間(リソース)もかかります。顧客をセグメント化し、それぞれのニーズに合わせたコンテンツ(ブログ記事、ホワイトペーパー、メール文面など)を継続的に企画・作成し、配信のシナリオを設計・実行し、その効果を測定・改善していく…という一連のサイクルを回し続けるには、専門の担当者やチームが必要です。「片手間でできる簡単な施策」と安易に考えると、途中で息切れしてしまうでしょう。

専門的な知識が必要になる

リードナーチャリングを効果的に実践するには、マーケティングに関する多岐にわたる専門的な知識やスキルが求められます。

例えば、以下のようなスキルセットが必要となります。

- ペルソナ設計:理想の顧客像を具体的に定義するスキル。

- カスタマージャーニーマップ作成:顧客の購買プロセスを可視化するスキル。

- コンテンツマーケティング:顧客の課題を解決する魅力的なコンテンツを企画・制作するスキル。

- データ分析:メールの開封率やWebサイトのアクセスログなどを分析し、改善点を見出すスキル。

- MA(マーケティングオートメーション)ツールの運用:後述するMAツールを効果的に使いこなすスキル。

これらの知識を持つ人材が社内にいない場合、新たに採用したり、育成したりするための時間的・金銭的コストが発生します。あるいは、外部の専門家やコンサルティング会社に支援を依頼する必要も出てくるかもしれません。いずれにせよ、リードナーチャリングを成功させるには、相応の投資(人的・金銭的)と、組織として学習し続ける姿勢が不可欠であることは、覚悟しておくべきでしょう。

リードナーチャリングの具体的な8つの手法

リードナーチャリングを実践するには、様々な手法が存在します。重要なのは、これらの手法を単独で使うのではなく、顧客の検討段階や特性に合わせて有機的に組み合わせることです。ここでは、代表的な8つの手法を、その特徴とともに解説します。

| 手法 | 主な目的 | 特徴・有効なシーン |

|---|---|---|

| ① メール | 定期的な情報提供、関係維持、個別アプローチ | 低コストで多くのリードにアプローチ可能。ステップメールなどで自動化しやすい。 |

| ② オウンドメディア | 課題解決情報の提供、専門性の提示、潜在層との接点創出 | 検索エンジンからの流入(SEO)に強く、コンテンツが資産として蓄積される。 |

| ③ SNS | リアルタイムな情報発信、ファン化、双方向コミュニケーション | 拡散力があり、親近感を醸成しやすい。BtoCだけでなくBtoBでも活用が広がる。 |

| ④ ホワイトペーパー | 詳細なノウハウ提供、専門性のアピール、質の高いリード育成 | 課題意識の強いリードに対し、深い情報を提供することで信頼を獲得する。 |

| ⑤ セミナー・ウェビナー | 質の高い情報提供、直接対話による疑問解消 | 購買意欲の高いリードの育成に効果的。参加者の熱量を直接感じられる。 |

| ⑥ インサイドセールス | 個別課題のヒアリング、関係構築、リードの温度感の確認 | 電話やWeb会議で直接対話し、顧客の具体的な状況や課題を深く理解できる。 |

| ⑦ リターゲティング広告 | 再アプローチ、リマインド、関心の喚起 | 一度サイトを訪れた関心の高いユーザーに絞って広告を配信し、再訪を促す。 |

| ⑧ DM | 特別感の演出、休眠顧客の掘り起こし、重要顧客へのアプローチ | デジタルチャネルが溢れる中で、物理的な手紙や小冊子による特別感を演出できる。 |

① メール(メルマガ・ステップメール)

メールは、リードナーチャリングにおいて最も基本的かつ中心的な手法です。低コストで多くのリードに直接アプローチでき、効果測定も容易なため、多くの企業で活用されています。

- メールマガジン(メルマガ):全リード、あるいは特定のセグメントに対して、定期的(週1回、月2回など)に一斉配信するメールです。業界の最新ニュース、お役立ちコラム、セミナーの案内、導入事例の紹介など、幅広いコンテンツを通じて、顧客との接点を維持し、自社を思い出してもらう(リマインド)効果があります。

- ステップメール:あらかじめ設定したシナリオに基づき、特定のタイミングや顧客のアクションを起点(トリガー)として、段階的に自動配信されるメールです。例えば、「資料をダウンロードした3日後に活用法のメールを送る」「料金ページを閲覧した翌日に相談会の案内を送る」といった設定が可能です。顧客一人ひとりの行動に合わせた、パーソナライズされたコミュニケーションを実現できるのが最大の強みです。

② オウンドメディア

オウンドメディアとは、自社で保有・運営するメディアのことで、具体的には企業のブログやコラムサイトなどを指します。オウンドメディアは、顧客が抱えるであろう課題や疑問に対して、解決策となるような質の高い記事コンテンツを提供することで、リードナーチャリングに貢献します。

例えば、会計ソフトを販売する企業であれば、「インボイス制度の対応方法」「経費精算を効率化するコツ」といったテーマの記事を作成します。こうしたコンテンツは、SEO(検索エンジン最適化)を通じて、まだ自社を知らない潜在顧客との最初の接点(リードジェネレーション)にもなりますが、既存のリードに対してメルマガなどで案内することで、「この会社は専門知識が豊富で信頼できる」という権威性や専門性を高める効果もあります。コンテンツは一度作成すれば、継続的に価値を生み出す「資産」となる点も大きなメリットです。

③ SNS

Facebook、Twitter(現X)、Instagram、LinkedInといったSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)も、リードナーチャリングの有効なチャネルです。SNSの強みは、情報の拡散力と、リアルタイムでの双方向コミュニケーションにあります。

製品のアップデート情報や企業の日常的な活動を発信することで親近感を醸成したり、業界のニュースに対するコメントを通じて専門性を示したりできます。また、「いいね!」やコメント、シェアといったユーザーからの反応を直接得られるため、顧客とのエンゲージメント(つながり)を深めやすいのが特徴です。フォロワーに対してアンケートを実施し、製品開発のヒントを得る、といった活用法も考えられます。BtoBでは、ビジネス特化型のSNSであるLinkedInを活用し、特定の業界や役職のリードと関係を築く動きも活発になっています。

④ ホワイトペーパー

ホワイトペーパーとは、特定のテーマについて深く掘り下げた調査レポートやノウハウ集、課題解決のガイドブックなどの資料を指します。通常、PDF形式で作成され、Webサイトからダウンロードできるように設置します。

リード情報を獲得するためのリードジェネレーション手法として知られていますが、ナーチャリングにおいても強力なツールとなります。例えば、メルマガで「〇〇業界の最新動向レポート」といったホワイトペーパーを案内し、すでに獲得済みのリードに対して、より専門的で付加価値の高い情報を提供します。これにより、リードの課題意識をさらに深め、自社ソリューションへの関心を高めることができます。質の高いホワイトペーパーは、企業の専門性や権威性を強く印象づける効果があります。

⑤ セミナー・ウェビナー

セミナー(オフラインでの講演会)やウェビナー(オンラインセミナー)は、購買意欲が比較的高まってきたリードを、さらに引き上げるのに非常に効果的な手法です。

テキストや画像だけでは伝えきれない製品のデモンストレーションや、複雑なノウハウを、講師が直接、分かりやすく解説できます。参加者は、その場で質疑応答ができるため、疑問や不安を即座に解消できます。企業側にとっては、参加者の反応や質問内容から、リードの具体的な課題や関心事を直接把握できる貴重な機会となります。特に、複数の意思決定者が関わるBtoB商材では、関係者をまとめて招待することで、一気に検討を進めるきっかけにもなり得ます。

⑥ インサイドセールス

インサイドセールスは、電話やメール、Web会議システムなどを用いて、社内から非対面で行う営業活動です。マーケティングとフィールドセールス(外勤営業)の橋渡し役を担い、リードナーチャリングにおいて重要な役割を果たします。

マーケティング施策(メール、ウェビナーなど)に反応したリードに対して、インサイドセールスがフォローの電話をかけ、「何かお困りごとはありませんか?」「資料で分かりにくい点はありましたか?」といった形で、1対1のコミュニケーションを図ります。この対話を通じて、顧客が抱える具体的な課題や予算、導入時期といった「生の情報」をヒアリングし、リードの温度感を正確に見極めます(リードクオリフィケーション)。そして、十分にホットになったリードだけをフィールドセールスに引き継ぐことで、営業プロセス全体の効率を向上させます。

⑦ リターゲティング広告

リターゲティング広告(またはリマーケティング広告)は、一度自社のWebサイトを訪問したことがあるユーザーを追跡し、別のWebサイトやSNSを閲覧している際に、自社の広告を再度表示させる手法です。

例えば、「製品Aのページを見たが、購入せずに離脱した」ユーザーに対して、製品Aの広告や、関連するキャンペーンの広告を表示させます。これにより、自社の製品やサービスのことを思い出してもらい(リマインド効果)、再度のサイト訪問を促すことができます。検討期間が長い商材の場合、顧客は様々なサイトを比較検討する中で、最初に見たサイトのことを忘れがちです。リターゲティング広告は、顧客の検討リストから脱落するのを防ぎ、継続的に関心を喚起し続ける上で有効な手法です。

⑧ DM(ダイレクトメール)

EメールやWeb広告といったデジタルチャネルが主流の現代において、あえて物理的な手紙やパンフレット、小冊子などを郵送するDM(ダイレクトメール)が、再び注目されています。

DMのメリットは、デジタルでは埋もれがちな情報を、手に取れる「モノ」として届けられる点にあります。特に、デザインに凝った案内状や、手書きのメッセージを添えた手紙などは、受け手に特別感を与え、強い印象を残すことができます。開封率が低迷しがちなEメールに比べて、物理的な郵便物は開封してもらえる可能性が高いとも言われます。決裁権を持つ役職者へのアプローチや、長期間反応のない休眠顧客の掘り起こしなど、特定のターゲットに対して、他社と差別化されたインパクトのあるアプローチをしたい場合に効果を発揮します。

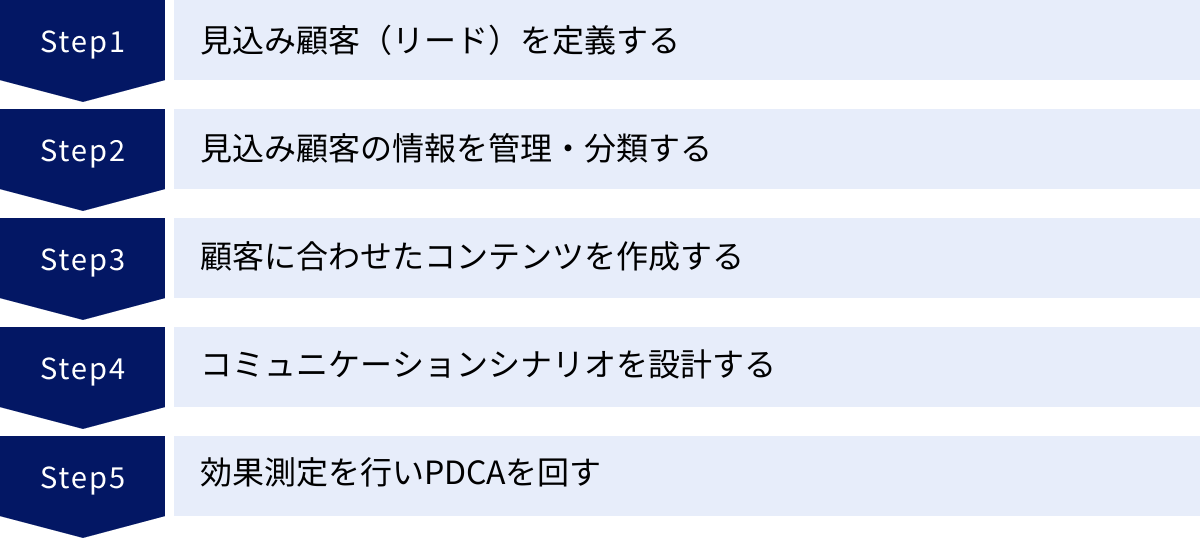

リードナーチャリングの進め方5ステップ

リードナーチャリングは、思いつきで始めてもなかなか成果には繋がりません。戦略的に、かつ継続的に取り組むためには、しっかりとした計画とプロセスが必要です。ここでは、リードナーチャリングを実践するための基本的な5つのステップを解説します。

① 見込み顧客(リード)を定義する

最初のステップは、「誰を」「どのような状態に」育成したいのかを明確に定義することです。これを怠ると、その後のすべての施策が的を射ないものになってしまいます。

ここで重要になるのが「ペルソナ」の設定です。ペルソナとは、自社にとって理想的な顧客像を、架空の人物として具体的に設定したものです。単に「IT企業の部長」といった曖昧なものではなく、年齢、役職、業務内容、抱えている課題、情報収集の方法、価値観などを、まるで実在する人物のように詳細に描き出します。

ペルソナを設定することで、チーム内で「私たちがアプローチすべきは、こういう人だ」という共通認識を持つことができます。そして、そのペルソナがどのような情報を求めているのか、どのようなコミュニケーションを好むのかを想像しやすくなり、コンテンツ作成やシナリオ設計の精度が高まります。

ペルソナと合わせて、リードの「検討段階」も定義します。一般的に、顧客の検討プロセスは「認知・興味関心」「情報収集・比較検討」「導入決定」といったフェーズに分かれます。それぞれのフェーズにいるリードがどのような状態なのか、どのような行動をとるのか(例:「情報収集段階のリードは、業界レポートや入門ガイドをダウンロードする」など)を定義しておくことが重要です。

② 見込み顧客の情報を管理・分類する

次に、定義したリードを実際に管理し、分類(セグメンテーション)していくフェーズです。

展示会、Webサイト、セミナーなど、様々なチャネルから獲得したリードの情報は、Excelなどでバラバラに管理されているケースが少なくありません。これでは、誰にどのようなアプローチをしたのかが分からなくなり、効率的なナーチャリングは不可能です。まずは、すべてのリード情報を一元的に管理するためのデータベース(顧客管理基盤)を整備する必要があります。これには、後述するMA(マーケティングオートメーション)ツールやCRM(顧客関係管理)ツールが非常に役立ちます。

顧客管理基盤が整ったら、そこに蓄積されたリードを、ステップ①で定義した基準に基づいて分類していきます。これを「セグメンテーション」と呼びます。

セグメンテーションの切り口は様々です。

- 属性情報:業種、企業規模、所在地、役職など。

- 行動履歴:Webサイトの閲覧ページ、メールの開封・クリック、資料のダウンロード、セミナーへの参加など。

- 検討段階:興味関心、比較検討、導入決定など。

例えば、「製造業で、料金ページを閲覧したリード」「IT業界で、ウェビナーに参加したが、まだ具体的なアクションがないリード」といったように、具体的なグループ(セグメント)を作成します。このようにリードを細かく分類することで、画一的なアプローチではなく、各セグメントの特性に合わせた、きめ細やかなコミュニケーションが可能になります。

③ 顧客に合わせたコンテンツを作成する

セグメンテーションができたら、次はいよいよ、それぞれのセグメントに提供する「コンテンツ」を作成します。

ここでのポイントは、徹底的に顧客視点に立つことです。企業が伝えたい製品の宣伝ではなく、各セグメントのペルソナが、その検討段階において「何に悩み」「何を知りたいと思っているか」を起点にコンテンツを企画します。

その際に役立つのが「カスタマージャーニーマップ」です。これは、ペルソナが製品を認知してから購入、さらには利用後のファンになるまでの一連のプロセスを、思考や感情、行動、接点といった観点から時系列で可視化したものです。

カスタマージャーニーマップを作成することで、各段階で顧客がどのような課題に直面し、どのような情報を必要とするのかが明確になります。

- 認知・興味関心フェーズ:課題に気づかせるためのブログ記事、業界動向レポート、入門ガイドなど。

- 情報収集・比較検討フェーズ:具体的な解決策を示すための導入事例(架空)、製品比較資料、機能紹介ホワイトペーパー、詳細なウェビナーなど。

- 導入決定フェーズ:導入への後押しをするための無料トライアルの案内、導入相談会、料金シミュレーション、お客様の声(架空)など。

このように、ジャーニーの各段階に合わせて適切なコンテンツを用意しておくことで、顧客の検討プロセスをスムーズに次のステップへと導くことができます。

④ コミュニケーションシナリオを設計する

コンテンツが準備できたら、「どのセグメントに」「どのタイミングで」「どのコンテンツを」「どのチャネルで」届けるか、という一連の流れを計画します。これを「コミュニケーションシナリオ」または「ナーチャリングシナリオ」と呼びます。

シナリオは、具体的であればあるほど効果的です。例えば、以下のようなシナリオが考えられます。

- シナリオ例:

- 起点(トリガー):リードが「〇〇課題解決ガイド」のホワイトペーパーをダウンロードする。

- 1日後:ダウンロードのお礼と、ガイドの内容を補足するブログ記事を紹介するメールを自動送信。

- 5日後:関連するテーマのウェビナー開催を案内するメールを自動送信。

- ウェビナー参加後:インサイドセールスがフォローコールを行い、具体的な課題や状況をヒアリングする。

- ヒアリング結果:購買意欲が高いと判断されれば、営業担当者に引き継ぐ。

このようなシナリオを複数設計し、MAツールなどを使って自動で実行できるように設定します。シナリオを設計することで、属人的な対応のバラつきを防ぎ、すべてのリードに対して、一貫性のある質の高いコミュニケーションを、効率的に提供できるようになります。

⑤ 効果測定を行いPDCAを回す

リードナーチャリングは、一度シナリオを設定して終わりではありません。施策を実行し、その結果をデータに基づいて評価し、改善を繰り返していく「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)」を回し続けることが、成功への唯一の道です。

効果測定のためには、あらかじめ重要な指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定しておく必要があります。

- メール施策のKPI:開封率、クリック率、コンバージョン率(資料請求、問い合わせなど)

- Webサイト・コンテンツのKPI:ページビュー数、滞在時間、直帰率、コンバージョン率

- セミナー・ウェビナーのKPI:申込者数、参加者数、参加後アンケートの満足度

- 最終的なビジネス成果のKPI:商談化数(MQL数)、商談化率、受注数、受注額

これらのKPIを定期的にモニタリングし、「なぜこのメールの開封率は低いのか?(タイトルの問題か、配信タイミングか)」「どのコンテンツが商談化に繋がりやすいのか?」といった問いを立て、仮説を検証します。

例えば、メールのタイトルやコンテンツを2パターン用意して効果を比較する「A/Bテスト」は、改善のための具体的な示唆を得るのに非常に有効な手法です。

このように、データに基づいた客観的な事実を元に、コンテンツやシナリオを絶えず最適化していく地道な努力が、リードナーチャリングの成果を最大化させる鍵となります。

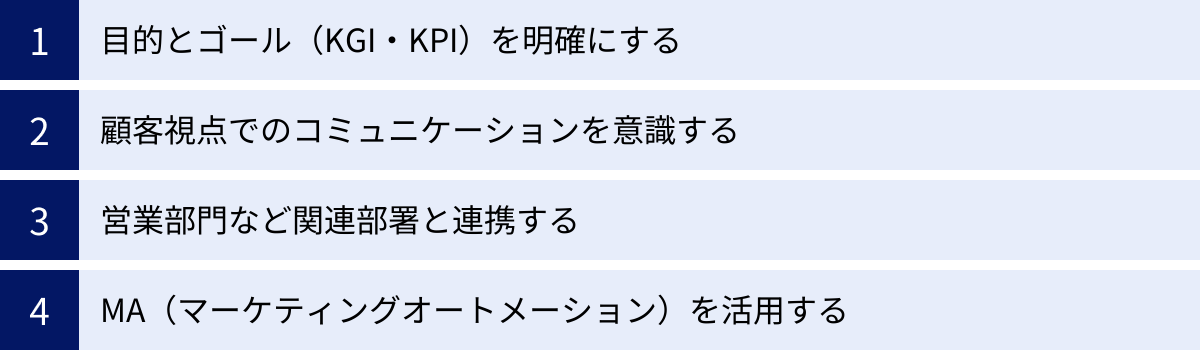

リードナーチャリングを成功させるためのポイント

これまで見てきたように、リードナーチャリングは多くのステップと専門知識を要する、決して簡単ではない取り組みです。ここでは、その成功確率をさらに高めるための4つの重要なポイントを解説します。

目的とゴール(KGI・KPI)を明確にする

何よりもまず、「何のためにリードナーチャリングを行うのか」という目的と、その達成度を測るための具体的なゴールを、組織全体で共有することが不可欠です。

目的が曖昧なまま「流行っているから」といった理由で始めてしまうと、施策の方向性がブレてしまい、関係者の協力も得られず、途中で頓挫する原因となります。

まずは、最終的な目標であるKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)を設定しましょう。これは、事業の成果に直結する指標であり、例えば「リードナーチャリング経由での年間売上を〇〇円増加させる」「新規の月間受注件数を〇件創出する」といったものが該当します。

次に、そのKGIを達成するための中間目標として、複数のKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。KPIは、日々の活動の進捗を測るための、より具体的な指標です。

- 例:

- KGI:リードナーチャリング経由の年間受注額1億円

- KPI:

- 月間MQL(ホットリード)獲得数:50件

- MQLから商談への転換率:40%

- 商談からの受注率:25%

- 平均受注単価:200万円

- メールマガジンの月間平均開封率:20%

- ホワイトペーパーの月間ダウンロード数:100件

このようにKGIとKPIを明確に設定することで、チームメンバーは日々の活動が最終的なゴールにどう繋がっているのかを理解でき、モチベーションを維持しやすくなります。また、経営層に対して施策の進捗や成果を客観的な数値で報告できるため、継続的な投資や協力を得やすくなるというメリットもあります。

顧客視点でのコミュニケーションを意識する

リードナーチャリングのプロセスにおいて、常に心に留めておくべき最も重要な原則は「顧客視点」です。

施策を進めていると、つい「自社の製品の良さを伝えたい」「この機能をアピールしたい」という企業側の都合(プロダクトアウト)が先行してしまいがちです。しかし、まだ購買意欲の低いリードに対して、一方的な売り込みや自慢話のようなコンテンツを送っても、それは迷惑なスパムと受け取られかねません。

成功の鍵は、「企業が伝えたいこと」ではなく、「顧客がそのタイミングで知りたいこと」を届けるというマーケットインの発想にあります。ペルソナになりきり、「自分は今、何に困っているだろうか?」「どんな情報があれば、次のステップに進めるだろうか?」と自問自答する癖をつけましょう。

送ろうとしているメールの文面、作成したブログ記事のタイトル、ウェビナーのテーマ、そのすべてにおいて、「これは本当に顧客のためになっているか?」「売り込みがましくないか?」と客観的に見直すプロセスが不可欠です。

顧客の課題解決に真摯に寄り添い、価値ある情報を提供し続けることで、初めて信頼関係は生まれます。「売り込む」のではなく「助ける」という姿勢を貫くことが、結果的に顧客に選ばれる近道となるのです。

営業部門など関連部署と連携する

リードナーチャリングは、マーケティング部門だけで完結する活動ではありません。特に、営業部門との緊密な連携は、施策の成否を分ける決定的な要因となります。

マーケティング部門と営業部門の間には、しばしば深い溝が存在します。「マーケティングが送ってくるリードの質が低い」「営業がリードをきちんとフォローしてくれない」といった互いへの不満は、多くの企業で聞かれる話です。

このような対立をなくし、円滑な連携を実現するためには、まず両部門が共通の目標に向かって協力する体制を築く必要があります。そのために有効なのが「SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)」の締結です。これは、両部門間で交わす「約束事」であり、以下のような項目を具体的に定義します。

- リードの定義:どのような状態のリードを「MQL(ホットリード)」と呼ぶのか、その基準(スコア、行動など)を共有する。

- 引き渡しのルール:MQLが発生した場合、どのような情報を添えて、どのタイミングで営業に引き渡すかを決める。

- フォローのルール:営業は引き渡されたMQLに対して、何時間以内にどのようなアクション(電話、メールなど)を取るかを決める。

- フィードバックの仕組み:営業がフォローした結果(商談化の可否、失注理由など)を、必ずマーケティングにフィードバックするルールを作る。

特に最後のフィードバックの仕組みは極めて重要です。営業からの「このリードは、〇〇という理由で時期尚早だった」「〇〇に関心を持つ顧客の反応が良かった」といった生の情報を得ることで、マーケティング部門はナーチャリングのシナリオやコンテンツの精度を改善し、より質の高いMQLを創出できるようになります。この連携のサイクルが、組織全体の営業力を強化していくのです。

MA(マーケティングオートメーション)を活用する

リードナーチャリングの対象となるリードは、時に数百、数千、数万という規模になります。これら膨大な数のリード一人ひとりの行動を追跡し、適切なタイミングで適切なコンテンツを届ける、という作業をすべて手動で行うのは、現実的に不可能です。

そこで、リードナーチャリングを効率的かつ効果的に実践するために、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用がほぼ必須となります。

MAツールは、これまで手作業で行っていたマーケティング活動の多くを自動化・効率化してくれるソフトウェアです。具体的には、リード情報の一元管理、Webサイト行動のトラッキング、スコアリング、メールの自動配信、効果測定レポートの作成といった、リードナーチャリングに必要な機能の多くを備えています。

MAツールを導入することで、

- リード一人ひとりに合わせたパーソナライズされたアプローチが自動でできるようになる。

- マーケティング担当者は、単純作業から解放され、より創造的な活動(コンテンツ企画や戦略立案)に集中できるようになる。

- データに基づいた客観的な効果測定と、迅速なPDCAサイクルの実行が可能になる。

といった多大なメリットが得られます。もちろん、MAツールは導入すればすぐに成果が出る「魔法の杖」ではありません。どのツールを導入するか、そしてそれをどのように使いこなすかという戦略が重要になります。次の章では、このMAツールについて、さらに詳しく解説します。

リードナーチャリングに役立つMA(マーケティングオートメーション)とは

リードナーチャリングを成功させる上で、今や欠かせない存在となっているのがMA(マーケティングオートメーション)ツールです。この章では、MAツールがなぜリードナーチャリングに役立つのか、そして代表的なツールにはどのようなものがあるのかを紹介します。

MAツールがリードナーチャリングに役立つ理由

MAツールがリードナーチャリングの強力なエンジンとなる理由は、その多岐にわたる機能にあります。主な機能を5つ挙げ、それぞれがナーチャリング活動にどう貢献するのかを見ていきましょう。

- リード情報の一元管理と可視化

MAツールは、Webサイト、展示会、セミナーなど、様々なチャネルから獲得したリードの情報を一つのプラットフォームに集約します。氏名や会社名といった基本情報に加え、後述する行動履歴もすべて紐づけて管理できます。これにより、散在しがちな顧客情報を一元化し、各リードがどのような人物で、どのような経緯をたどっているのかを瞬時に把握できます。 - 顧客行動のトラッキング

MAツールは、自社のWebサイトに訪問したリードの行動を詳細に追跡(トラッキング)します。「どのページを」「何回」「どれくらいの時間」閲覧したか、といったデータを記録できます。また、配信したメールの開封やリンクのクリックといった行動もすべて記録されます。これらの行動データは、リードの興味関心の強さや対象を推し量るための、非常に重要な情報となります。 - スコアリングによるリードの選別

MAツールは、トラッキングしたリードの行動や属性情報に基づいて、自動で点数付け(スコアリング)を行う機能を持っています。例えば、「料金ページを閲覧したら+10点」「ウェビナーに参加したら+20点」「役職が部長以上なら+15点」のように、購買に繋がりやすいと想定される行動や属性に高い点数を設定します。この合計スコアが、あらかじめ設定したしきい値(例:100点)を超えたリードを「ホットリード(MQL)」として自動で抽出し、営業担当者に通知することができます。これにより、勘や経験に頼らない、客観的な基準でのリードクオリフィケーションが可能になります。 - シナリオに基づくアプローチの自動化

MAツールの核となる機能です。前述したコミュニケーションシナリオを、ツール上で設定し、実行を自動化できます。「資料Aをダウンロードしたリードには、3日後に関連記事Bのメールを送り、そのメールをクリックしたら、さらに5日後に導入事例Cのメールを送る」といった複雑な分岐を含むシナリオも、一度設定すればあとはツールが自動で実行してくれます。これにより、マーケティング担当者の手間を大幅に削減しつつ、一人ひとりのリードに最適化されたコミュニケーションをタイムリーに提供できます。 - 効果測定とレポーティング

MAツールは、実行した各施策の効果を測定し、ダッシュボードやレポートとして可視化する機能を持っています。メールの開封率やクリック率、どのコンテンツがMQL創出に最も貢献したか、ナーチャリングのプロセス全体でリードがどの段階にどれくらい滞留しているか、といった分析が可能です。これらのデータに基づいてPDCAサイクルを回すことで、ナーチャリング施策全体のROI(投資対効果)を継続的に改善していくことができます。

おすすめのMAツール3選

市場には数多くのMAツールが存在しますが、ここでは特にBtoBマーケティングで広く利用されている代表的な3つのツールを、その特徴とともに紹介します。ツールの選定にあたっては、自社の事業規模、目的、予算、そして既存システム(特にSFA/CRM)との連携性を考慮することが重要です。

| ツール名 | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

| ① HubSpot | CRMプラットフォームが基盤。マーケティング、セールス、カスタマーサービスの機能が統合されており、UIが直感的で使いやすい。無料プランから始められる。 | 中小企業、スタートアップ、MAツールを初めて導入する企業、インバウンドマーケティングを重視する企業。 |

| ② Marketo Engage | 高機能でカスタマイズ性が非常に高い。複雑なシナリオ設計やスコアリングが可能。Adobe Experience Cloudとの連携が強力。 | 大企業、グローバル企業、すでにマーケティング施策が高度化しており、より精緻な顧客体験を設計したい企業。 |

| ③ Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (旧Pardot) | 世界No.1のSFA/CRMであるSalesforceとの連携が極めてスムーズ。営業データとマーケティングデータを統合した分析やROI測定に強みを持つ。 | すでにSalesforceを導入している企業、マーケティングと営業の連携を最重要視するBtoB企業。 |

① HubSpot

HubSpotは、「インバウンドマーケティング」という思想を提唱・実践してきた企業であり、そのツール群もその思想に基づいて設計されています。MA機能を持つ「Marketing Hub」だけでなく、CRM(顧客管理)、SFA(営業支援)機能を持つ「Sales Hub」、カスタマーサービス機能を持つ「Service Hub」などが、一つのプラットフォーム上でシームレスに連携するのが最大の特徴です。

UI(ユーザーインターフェース)が非常に直感的で分かりやすく、マーケティングの専門家でなくても比較的扱いやすいと評価されています。また、豊富な機能を持つ無料のCRMを基盤としており、無料プランや安価なプランからスモールスタートできるため、MAツールを初めて導入する中小企業やスタートアップにとって、非常に魅力的な選択肢となっています。(参照:HubSpot公式サイト)

② Marketo Engage

Marketo Engageは、Adobe社が提供するMAツールで、特にエンタープライズ(大企業)向けの市場で高いシェアを誇ります。その特徴は、機能の豊富さとカスタマイズ性の高さにあります。非常に複雑で精緻なナーチャリングシナリオや、複数のスコアリングモデルの並行稼働など、高度なマーケティング施策を実現するための機能が充実しています。

Adobe AnalyticsやAdobe Targetといった、同社の他のマーケティングソリューション(Adobe Experience Cloud)との連携も強力で、オンライン・オフラインを横断した一貫性のある顧客体験の創出を目指す企業に適しています。多機能である分、使いこなすには相応の知識とスキルが求められますが、マーケティング活動を極めたいと考える企業にとっては、最もパワフルな選択肢の一つと言えるでしょう。(参照:Adobe Marketo Engage公式サイト)

③ Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (旧Pardot)

Salesforce Marketing Cloud Account Engagementは、その旧名称である「Pardot(パードット)」として広く知られている、BtoBマーケティングに特化したMAツールです。最大の強みは、世界No.1のSFA/CRMであるSalesforceとのネイティブな連携です。

Salesforce上の顧客情報や商談データと、MAツール上のマーケティング活動データを完全に同期させることができます。これにより、例えば「特定の商談が失注した場合、その失注理由に応じて、自動的に別のナーチャリングシナリオを開始する」といった、営業活動とマーケティング活動が深く連携した施策が可能になります。マーケティング活動が最終的にどれだけの売上(ROI)に貢献したかを正確に測定できるため、営業との連携を最重要視し、マーケティングの投資対効果を可視化したい企業に最適です。

(参照:Salesforce Marketing Cloud Account Engagement公式サイト)

まとめ

本記事では、リードナーチャリングの基本的な概念から、その重要性、具体的な手法、成功のポイント、そしてそれを支えるMAツールに至るまで、包括的に解説してきました。

現代の顧客は、自ら情報を収集し、購買プロセスの主導権を握っています。このような時代において、獲得した見込み顧客を放置することは、大きな機会損失に繋がります。リードナーチャリングは、「いますぐ客」だけでなく、将来顧客になりうる「そのうち客」とも継続的に関係を築き、顧客の購買タイミングを逃さずにビジネスチャンスを最大化するための、不可欠な戦略です。

リードナーチャリングを成功に導くためには、以下の点が特に重要です。

- 明確な目的とゴールの設定:組織全体で「何のためにやるのか」を共有する。

- 徹底した顧客視点:売り込みではなく、顧客の課題解決に貢献する姿勢を貫く。

- 部門間の強力な連携:特に営業部門との間で、リードの定義やフィードバックの仕組みを構築する。

- テクノロジーの戦略的活用:MAツールなどを活用し、施策を効率化・高度化する。

リードナーチャリングは、短期的な成果を求めるものではなく、時間と手間のかかる地道な取り組みです。しかし、このプロセスを通じて顧客と築いた信頼関係は、価格競争に陥らない強固なビジネス基盤となり、企業の長期的な成長を支える大きな力となります。

まずは自社の現状の課題を洗い出し、ペルソナを設定してみる、既存の顧客リストにメールマガジンを配信してみる、といった小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。その小さな積み重ねが、未来の大きな成果へと繋がっていくはずです。