現代のビジネス環境において、新規顧客の獲得は事業成長の生命線です。特に、顧客が自ら情報を収集し、購買を決定する時代において、企業側から適切なアプローチを行い、見込み客(リード)を創出する「リードジェネレーション」の重要性はますます高まっています。しかし、「リードジェネレーションという言葉は聞くけれど、具体的に何をすれば良いのか分からない」「様々な手法があるが、どれが自社に合っているのか判断できない」といった悩みを抱える方も少なくありません。

この記事では、リードジェネレーションの基本的な意味から、デマンドジェネレーションといった関連用語との違い、現代においてなぜ重要視されるのかという背景までを詳しく解説します。さらに、明日からでも検討できる具体的な手法15選をオンライン・オフラインに分けて網羅的に紹介し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを明らかにします。

また、リードジェネレーションを成功に導くための具体的な4つのステップ、実践において直面しがちな課題とその解決策、成功率をさらに高めるためのポイントについても深掘りします。MA(マーケティングオートメーション)ツールをはじめとする効率化ツールの紹介や、気になる費用相場についても触れており、リードジェネレーションに関するあらゆる疑問を解消できる内容となっています。

この記事を最後まで読めば、リードジェネレーションの全体像を体系的に理解し、自社の状況に合わせた最適な戦略を立てるための一歩を踏み出せるでしょう。

目次

リードジェネレーションとは

リードジェネレーション(Lead Generation)とは、直訳すると「見込み客の創出」を意味します。具体的には、自社の商品やサービスに対して何らかの興味関心を持つ可能性のある個人や企業の連絡先情報を獲得するための一連のマーケティング活動を指します。「リード(Lead)」が見込み客、その中でも特に氏名、社名、連絡先(メールアドレスや電話番号)といった具体的な情報が把握できている状態を指し、「ジェネレーション(Generation)」が創出・獲得を意味します。

ビジネスの成長は、新規顧客の獲得なくしてはあり得ません。リードジェネレーションは、その新規顧客獲得プロセスのまさに第一歩であり、すべての営業活動の起点となる極めて重要な活動です。例えば、Webサイトに設置されたフォームから資料がダウンロードされたり、展示会で名刺交換をしたり、セミナーに参加申し込みがあったりする、これらすべてがリードジェネレーションの具体的なアクションです。この活動を通じて得られたリード情報が、その後の営業活動やマーケティング活動の貴重な資産となります。

リードジェネレーションの目的は、単に多くの連絡先リストを集めることだけではありません。最終的なゴールは、もちろん自社の売上や利益に貢献することです。そのためには、獲得したリードを商談につなげ、最終的に成約・受注へと導く必要があります。この一連のプロセスを成功させるためには、獲得するリードの「量」だけでなく、「質」も同時に追求することが不可欠です。

ここで言う「質」とは、見込み客の購買意欲や、自社の顧客となる可能性の高さを指します。例えば、情報収集の初期段階にいる潜在的な顧客(コールドリード)と、具体的な製品導入を検討している顕在的な顧客(ホットリード)とでは、その後のアプローチ方法が大きく異なります。質の高いリード、つまりホットリードを多く獲得できれば、営業部門はより効率的に商談を進めることができ、成約率の向上も期待できます。

このリードジェネレーションの考え方は、特にBtoB(Business to Business)の領域で重要視されます。BtoC(Business to Consumer)ビジネスでは、顧客が比較的短時間で感情的に購買を決定することも多いですが、BtoBビジネスでは製品・サービスの価格が高額で、検討期間が長く、社内の複数の関係者(決裁者、担当者、利用者など)が購買プロセスに関与するのが一般的です。そのため、顧客は慎重に情報収集と比較検討を行います。企業としては、この長い検討プロセスの早い段階で顧客と接点を持ち、有益な情報を提供し続けることで信頼関係を築き、自社を第一候補として認識してもらう必要があります。リードジェネレーションは、まさにその最初の接点を作るための活動なのです。

具体例を挙げてみましょう。ある企業のシステム担当者が、社内の業務効率化という課題を解決するために、インターネットで情報収集を始めます。検索エンジンで「業務効率化 ツール」と検索し、表示されたブログ記事を読み進めました。その記事の最後に「業務効率化を実現する5つのステップ」というホワイトペーパー(お役立ち資料)のダウンロード案内があり、興味を持った担当者は、氏名、会社名、メールアドレスを入力して資料をダウンロードしました。この瞬間、ホワイトペーパーを提供した企業にとって、このシステム担当者は新たな「リード」となり、リードジェネレーションが成功したことになります。

この後、企業は獲得したリード情報に基づき、メールで追加情報を提供したり(リードナーチャリング)、電話で課題をヒアリングしたり(インサイドセールス)といった次のステップに進むことができます。もしリードジェネレーションがなければ、そもそもアプローチすべき相手が存在しないため、ビジネスが始まりません。このように、リードジェネレーションは、未来の顧客との最初の出会いを創出し、ビジネス成長のエンジンを始動させるための、すべてのマーケティング活動の土台となるのです。

リードジェネレーションと関連用語の違い

リードジェネレーションについて理解を深める上で、しばしば混同されがちな関連マーケティング用語との違いを正確に把握しておくことが重要です。特に「デマンドジェネレーション」「リードナーチャリング」「リードクオリフィケーション」は、リードジェネレーションと密接に関わる一連のプロセスを構成する要素です。これらの用語の関係性を理解することで、マーケティング活動の全体像をより明確に捉えられます。

デマンドジェネレーションとの違い

まず、リードジェネレーションと最も広い概念である「デマンドジェネレーション(Demand Generation)」との違いについて解説します。デマンドジェネレーションは日本語で「需要創出」と訳され、自社の商品やサービスに対する市場全体の需要を喚起し、創出するための一連のマーケティング活動全般を指します。

デマンドジェネレーションは、まだ自社のことや、自社が提供するソリューションの存在すら知らない潜在顧客層へのアプローチから始まります。そして、彼らの興味を惹きつけ(リードジェネレーション)、関係性を深めて購買意欲を高め(リードナーチャリング)、最終的に商談化・受注へとつなげるまでの、包括的なプロセス全体をカバーします。

つまり、リードジェネレーションは、この広範なデマンドジェネレーションという活動の中に含まれる、一部分のプロセスと位置づけられます。デマンドジェネレーションが「市場を耕し、種をまき、育て、収穫する」という農業に例えられるならば、リードジェネレーションは「まいた種から芽が出たもの(=見込み客)を見つけ出し、リストアップする」という工程に相当します。

両者の関係性を以下の表にまとめます。

| 用語 | 目的 | 主な活動範囲 |

|---|---|---|

| リードジェネレーション | 見込み客の具体的な連絡先情報を獲得すること | Webサイトからの資料請求、セミナー申込、展示会での名刺交換など、潜在顧客を特定しリスト化する活動。 |

| デマンドジェネレーション | 市場全体の需要を喚起・創出すること | 認知度向上(広告、PR)、リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーションなど、顧客化に至るまでの全プロセス。 |

デマンドジェネレーションの視点を持つことは、リードジェネレーション活動をより戦略的に進める上で非常に重要です。なぜなら、単に見込み客のリストを集めるだけでなく、「どのような市場に」「どのようなメッセージで」需要を喚起するのかという上流工程の設計が、獲得できるリードの質と量に直結するからです。質の高いリードを安定的に創出するためには、リードジェネレーションを単独の活動として捉えるのではなく、デマンドジェネレーションという大きな枠組みの中で、他のプロセスと連携させながら実行していく必要があります。

リードナーチャリング・リードクオリフィケーションとの違い

次に、リードジェネレーションの「後」の工程にあたる「リードナーチャリング(Lead Nurturing)」と「リードクオリフィケーション(Lead Qualification)」との違いを解説します。この3つは、デマンドジェネレーションのプロセスにおいて、獲得したリードを商談へとつなげるための一連の流れを形成します。

- リードジェネレーション(見込み客の創出): これまで説明してきた通り、自社に興味を持つ可能性のある見込み客の情報を獲得する最初のステップです。

- リードナーチャリング(見込み客の育成): 獲得したリードに対して、継続的に有益な情報(メルマガ、セミナー案内、お役立ちコンテンツなど)を提供し、関係性を構築しながら、購買意欲を徐々に高めていくプロセスです。すべてのリードが獲得直後に購買意欲が高いわけではありません。特にBtoBでは検討期間が長いため、すぐに商談化しないリードに対しても関係を維持し、適切なタイミングでアプローチできるよう「育成」する期間が不可欠です。

- リードクオリフィケーション(見込み客の選別): 育成したリードの中から、行動や属性に基づいて購買意欲を評価し、営業部門がアプローチすべきホットなリードを選別するプロセスです。例えば、「料金ページの閲覧」「導入事例のダウンロード」「セミナーへの参加」といった顧客の行動に点数をつけ、合計点数が一定の基準を超えたリードを「商談化の可能性が高い」と判断します。このスコアリングにより、営業部門は確度の高いリードに集中してアプローチでき、活動の効率を大幅に向上させることが可能です。

この3つのプロセスの関係は、「獲得(ジェネレーション)→育成(ナーチャリング)→選別(クオリフィケーション)」という直線的な流れで理解すると分かりやすいでしょう。

| プロセス | 目的 | 具体的な活動例 |

|---|---|---|

| リードジェネレーション | 見込み客の連絡先情報を獲得する | ホワイトペーパーのダウンロード、問い合わせフォームからの送信、イベントでの名刺交換。 |

| リードナーチャリング | 獲得したリードの購買意欲を高める | ステップメールの配信、ウェビナーの開催、パーソナライズされたコンテンツの提供。 |

| リードクオリフィケーション | 育成したリードの中から商談化すべき対象を選別する | リードスコアリングの実施、インサイドセールスによる電話でのヒアリング、BANT条件(予算、権限、必要性、導入時期)の確認。 |

これらのプロセスが分断されてしまうと、せっかく獲得したリードが放置されたり、まだ購買意欲の低いリードに営業がアプローチしてしまい非効率になったり、といった問題が発生します。リードジェネレーションで獲得したリードを、リードナーチャリングで着実に育て、リードクオリフィケーションで的確に選別し、営業部門へ引き渡す。この一連の流れをスムーズに連携させることが、マーケティング活動全体の成果を最大化する鍵となります。これらの活動を効率化するために、後述するMA(マーケティングオートメーション)ツールなどが活用されます。

リードジェネレーションが重要視される理由

なぜ今、多くの企業でリードジェネレーションがこれほどまでに重要視されているのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化に伴う「顧客の購買行動の劇的な変化」と、「ビジネスモデルの変化」という2つの大きな要因が存在します。これらの変化を理解することは、現代のマーケティング戦略を立てる上で不可欠です。

顧客の購買行動の変化

最も大きな理由は、インターネットとスマートフォンの普及により、顧客が情報を得る方法が根本的に変わったことです。かつて、顧客が商品やサービスに関する情報を得る手段は、テレビCMや新聞広告、雑誌、あるいは企業の営業担当者からの説明など、限定的でした。情報の発信源は企業側にあり、顧客は受動的に情報を受け取ることがほとんどでした。

しかし現在では、顧客は購買を検討する際、まず手元のスマートフォンやPCで検索エンジンやSNSを使い、自ら能動的に情報収集を行います。製品のスペック、価格、他社製品との比較、利用者の口コミや評判など、あらゆる情報を営業担当者に会う前に、好きな時に好きなだけ入手できます。調査によっては、BtoBの購買担当者は、営業担当者に接触するまでに、購買プロセスの半分以上を独力で終えているとも言われています。

このような状況では、従来のように企業側から一方的にアプローチする「プッシュ型」のマーケティング(テレアポや飛び込み営業など)は、効果を発揮しにくくなっています。顧客はすでに多くの情報を持っており、望まないタイミングでの売り込みを嫌う傾向が強いからです。

そこで重要になるのが、顧客が情報を探しているその瞬間に、彼らにとって有益な情報を提供し、自社の存在に気づいてもらう「プル型」のマーケティングです。リードジェネレーションは、まさにこのプル型マーケティングの中核をなす活動です。

例えば、顧客が抱える課題を解決するためのノウハウをまとめたブログ記事や、業界のトレンドを解説するホワイトペーパー、具体的な使い方を実演するウェビナーなどを提供します。これらの有益なコンテンツを通じて、顧客は自ら企業に接触し、連絡先情報を提供します。これは、企業が無理に売り込むのではなく、顧客自身の「知りたい」「解決したい」というニーズに応える形で、自然な関係性を構築する第一歩となります。

情報の主導権が売り手から買い手に移った現代において、買い手の情報収集の旅(カスタマージャーニー)の早い段階でいかに接点を持ち、信頼されるパートナーとして認識されるか。そのための最も効果的な手段が、質の高いコンテンツをフックとしたリードジェネレーションなのです。

サブスクリプション型ビジネスの拡大

もう一つの大きな理由として、SaaS(Software as a Service)に代表されるサブスクリプション型ビジネスモデルの台頭が挙げられます。従来の「売り切り型」のビジネスでは、一度販売すれば取引は完了し、その時点での売上がゴールでした。

しかし、月額や年額で利用料を支払うサブスクリプション型モデルでは、顧客に契約を継続してもらうことが最も重要です。顧客がサービスに満足し、長く利用し続けることで、企業は安定した収益を得られます。このビジネスモデルで重視される指標がLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)です。LTVとは、一人の顧客が取引期間全体を通じて企業にもたらす総利益のことを指します。

LTVを最大化するためには、短期的な売上を追うのではなく、長期的な視点で顧客との良好な関係を築くことが不可欠です。そして、その関係構築は、顧客との最初の接点であるリードジェネレーションの段階から始まっています。

サブスクリプション型ビジネスにおいて、リードジェネレーションに求められるのは、単なるリードの「量」ではありません。むしろ、自社のサービスが提供する価値と、顧客が抱える課題が本当にマッチしているか、つまり「質の高いリード」を獲得できるかが極めて重要になります。なぜなら、もし自社のサービスでは解決できない課題を持つ顧客や、サービスの価値を十分に理解していない顧客に無理に契約してもらっても、すぐに不満を感じて解約(チャーン)してしまう可能性が高いからです。顧客獲得コスト(CAC)をかけて獲得した顧客がすぐに解約してしまっては、LTVは向上せず、ビジネスは成長できません。

したがって、リードジェネレーションの段階で、ターゲット顧客を明確に定義し、彼らが本当に求めている情報を提供することで、自社との相性が良い、LTVが高くなる可能性のある優良なリードを獲得することが求められます。獲得したリードの情報(どのような課題感で、どのコンテンツに興味を持ったかなど)は、その後の営業プロセスや、契約後のオンボーディング、カスタマーサクセスの活動においても活用され、顧客満足度の向上と長期的な関係構築の土台となります。このように、LTVを最大化するという経営目標から逆算したとき、その出発点であるリードジェネレーションの質が、ビジネス全体の成否を左右すると言っても過言ではないのです。

リードジェネレーションの具体的な手法15選

リードジェネレーションには、オンラインとオフラインを問わず、多種多様な手法が存在します。自社のターゲット顧客、商材の特性、予算などを考慮し、これらの手法を単独または組み合わせて活用することが成功の鍵です。ここでは、代表的な15の手法を、それぞれの特徴とともに詳しく解説します。

① SEO(コンテンツマーケティング)

SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)は、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードが検索された際に、自社のWebサイトやブログ記事を上位に表示させるための施策です。ユーザーが自ら課題やニーズに関連するキーワードで検索しているため、質の高いリードを獲得しやすいのが最大の特徴です。良質なコンテンツを作成し、それが検索上位に表示され続けるようになれば、広告費をかけずに継続的なリード獲得が見込める、非常にコストパフォーマンスの高い手法です。ただし、効果が出るまでに時間がかかる中長期的な施策であり、専門的な知識も必要とされます。

② Web広告

Web広告は、費用を支払うことでWeb上の様々な場所に広告を掲載し、即時的にリードを獲得する手法です。代表的なものに、検索結果に表示される「リスティング広告」や、Webサイトやアプリの広告枠に表示される「ディスプレイ広告」、SNSのタイムラインに表示される「SNS広告」などがあります。ターゲティング精度が高く、特定の属性を持つユーザーに直接アプローチできるため、短期間で成果を出しやすいのがメリットです。一方で、広告費が継続的に発生し、CPL(リード獲得単価)が高騰しやすいというデメリットもあります。

③ SNSマーケティング

Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、LinkedInなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を活用する手法です。有益な情報の投稿を通じてフォロワーを増やし、コミュニティを形成しながら、自社サイトや資料ダウンロードページへ誘導します。拡散力が高く、潜在顧客層への認知拡大やブランディングに効果的です。また、ユーザーと双方向のコミュニケーションを取ることで、ファンを育成しやすい点も魅力です。ただし、炎上リスクの管理や、継続的なコンテンツ投稿の労力がかかります。

④ オウンドメディアの運営

自社で保有・運営するメディア(ブログ、コラムサイトなど)を通じて、ターゲット顧客にとって価値のある情報を発信する手法です。SEOと密接に関連しており、質の高いコンテンツを蓄積することで、企業の専門性や信頼性を示し、自然な形でリード獲得につなげます。一度作成したコンテンツは企業の資産となり、長期的にリードを生み出し続ける可能性があります。運営にはコンテンツ企画、執筆、編集などの体制構築が必要です。

⑤ ホワイトペーパーの配布

ホワイトペーパーとは、特定のテーマに関する調査結果やノウハウ、課題解決策などをまとめた報告書形式の資料のことです。Webサイト上で「お役立ち資料」として公開し、ダウンロードと引き換えに氏名やメールアドレスなどのリード情報を獲得します。具体的な課題を持つユーザーがダウンロードするため、非常に質の高いリードが集まりやすいのが大きなメリットです。作成には専門的な知見と工数が必要ですが、一度作れば様々な場面で活用できます。

⑥ ウェビナー(オンラインセミナー)の開催

Web上で行うセミナー(Webinar)です。特定のテーマについて講演し、参加者からの質疑応答も交えながら、自社の商品やサービスへの興味を喚起します。場所の制約がなく、全国どこからでも参加者を集めることができ、一度に多くのリードを獲得可能です。開催後、録画動画をオンデマンドコンテンツとして活用することもできます。集客や、参加者の満足度を高めるためのコンテンツ準備が成功の鍵となります。

⑦ プレスリリース配信

新製品の発売、新サービスの開始、業務提携、調査結果の発表といった企業の新しいニュースを、メディア関係者向けに発信する手法です。ニュースサイトや新聞、雑誌などのメディアに取り上げられることで、社会的な信頼性を高めるとともに、幅広い層への認知拡大と、Webサイトへの被リンク獲得によるSEO効果が期待できます。ニュースとしての価値がなければ取り上げられないため、発信する情報の切り口が重要です。

⑧ 外部メディアへの掲載

業界専門メディアやビジネス系ニュースサイトなど、自社のターゲット層が多く閲覧する外部のメディアに記事を寄稿したり、広告記事を掲載してもらったりする手法です。そのメディアが持つ権威性や読者からの信頼性を活用できるため、効率的にターゲットにリーチし、自社の専門性をアピールできます。掲載には費用がかかる場合や、メディア側の編集基準を満たす質の高いコンテンツが求められます。

⑨ 資料請求・問い合わせフォームの設置

自社のWebサイトに、サービス資料や製品カタログの請求フォーム、具体的な相談や質問を受け付ける問い合わせフォームを設置する、最も基本的な手法です。すでに自社や製品に高い関心を持っているユーザーからのアプローチであるため、商談化率が非常に高い傾向にあります。フォームの入力項目を最適化し、ユーザーが手軽に入力できるようにするEFO(入力フォーム最適化)も重要です。

⑩ 展示会・イベントへの出展

業界関連の展示会や大規模なビジネスイベントに出展し、ブースを構えて来場者と直接コミュニケーションを取る手法です。一度に多くの見込み客と名刺交換ができ、直接対話することでその場でニーズをヒアリングできるのが最大のメリットです。出展料やブース設営費など、まとまったコストがかかりますが、短期間で大量のリード獲得が期待できます。

⑪ オフラインセミナーの開催

自社会議室や外部の貸し会議室などで、対面形式のセミナーを開催します。参加者は時間と労力をかけて会場に足を運ぶため、テーマに対する関心度や熱量が非常に高く、質の高いリードを獲得しやすいのが特徴です。参加者と直接顔を合わせて関係を構築でき、その後の商談にもつながりやすいですが、会場費や運営スタッフの人件費がかかり、集客できる人数にも限りがあります。

⑫ テレマーケティング(テレアポ)

リストに基づいて企業や個人に電話をかけ、商品やサービスを紹介し、商談のアポイントを獲得するアウトバウンド型の手法です。ターゲットを絞って直接アプローチできるため、能動的にリードを創出したい場合に有効です。しかし、相手の時間を一方的に奪うため、断られるケースが多く、実施者の精神的な負担も大きいという側面があります。

⑬ ダイレクトメール(DM)

製品カタログやパンフレット、手紙などをターゲットリストに基づき郵送する手法です。Webでのアプローチが難しい決裁者層や、特定の業種の企業に直接情報を届けたい場合に効果を発揮します。物理的な形で手元に残るため、Web広告などと比べて記憶に残りやすいというメリットがあります。一方で、郵送コストや制作コストがかかり、開封されずに捨てられてしまう可能性もあります。

⑭ FAX DM

リストに基づき、企業に直接FAXで案内を送る手法です。特に中小企業や、建設業、不動産業、医療・介護業界など、日常的にFAXを利用している業種に対しては、今でも有効な場合があります。メールよりも開封率が高いと言われ、低コストで一斉に配信できるのがメリットです。ただし、クレームにつながるリスクもあり、送付する時間帯や内容には配慮が必要です。

⑮ マス広告(テレビ・雑誌など)

テレビCM、ラジオCM、新聞広告、雑誌広告といった、いわゆるマスメディアに出稿する手法です。非常に広範囲の不特定多数に対してアプローチできるため、ブランドの認知度を飛躍的に高める効果があります。BtoC商材や、業界全体のスタンダードを目指すようなBtoBサービスに向いています。ただし、制作費・出稿費が他の手法とは比較にならないほど高額になります。

リードジェネレーションを進める4つのステップ

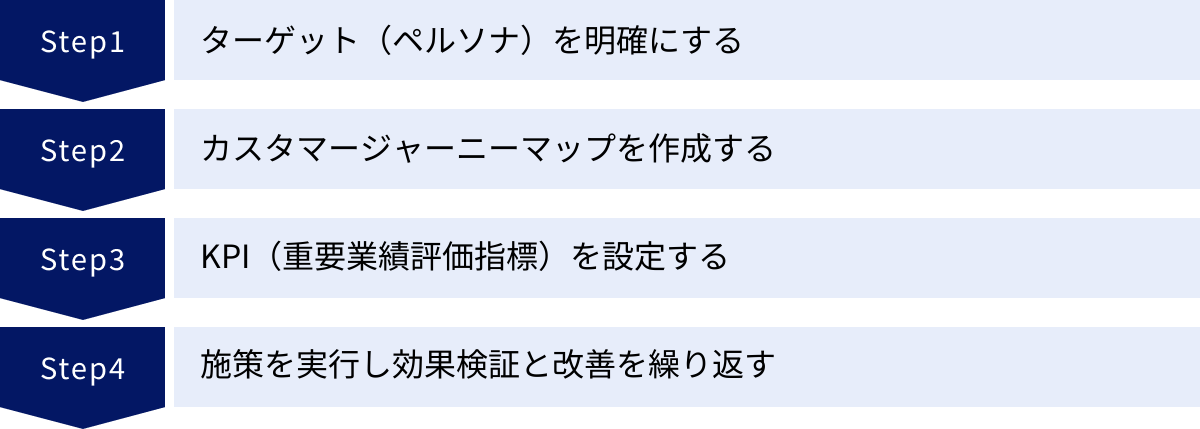

効果的なリードジェネレーションは、思いつきで施策を実行してもうまくいきません。成功確率を高めるためには、戦略的にプロセスを設計し、計画的に実行・改善していくことが不可欠です。ここでは、リードジェネレーションを成功に導くための基本的な4つのステップを解説します。

① ターゲット(ペルソナ)を明確にする

すべてのマーケティング活動の出発点は、「誰に情報を届けたいのか」を明確にすることです。リードジェネレーションにおいても、最初にやるべきことは、理想の顧客像である「ペルソナ」を具体的に設定することです。

ペルソナとは、単なる「30代、男性、IT企業勤務」といった漠然としたターゲット層ではありません。その人物が実在するかのように、氏名、年齢、役職、業務内容、所属企業の規模や業種、抱えている業務上の課題、情報収集の方法、価値観、休日の過ごし方まで、詳細なプロフィールを定義した架空の人物像です。

なぜペルソナ設定が重要なのでしょうか。それは、ペルソナが明確であればあるほど、その後の施策の精度が格段に上がるからです。

- どのチャネルを選ぶべきか: ペルソナは情報収集にFacebookをよく使うのか、それとも業界専門メディアを読むのか?

- どんなコンテンツを作成すべきか: ペルソナが本当に知りたい情報は何か?彼の課題を解決する切り口は何か?

- どんな言葉で語りかけるべきか: 専門用語を多用した方が響くのか、それとも平易な言葉で語りかけるべきか?

このように、ペルソナを設定することで、チーム内での共通認識が生まれ、施策の方向性がブレなくなります。ペルソナを作成する際は、想像だけで作るのではなく、実際の顧客データやアクセス解析データ、営業担当者やカスタマーサポートへのヒアリング、さらには既存の優良顧客へのインタビューなどを通じて、事実に基づいたリアルな人物像を描き出すことが重要です。この最初のステップを丁寧に行うことが、その後のリードジェネレーション活動全体の成否を大きく左右します。

② カスタマージャーニーマップを作成する

ペルソナを設定したら、次にそのペルソナが自社の商品やサービスを認知し、興味を持ち、最終的に購買(契約)に至るまでのプロセスを可視化します。このプロセスを時系列で図式化したものが「カスタマージャーニーマップ」です。

カスタマージャーニーマップでは、一般的に「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購買」といったステージを設定し、各ステージでペルソナが「どのような行動をとるか」「何を考えているか」「どのような感情を抱くか」「どのような情報に触れるか(タッチポイント)」といった要素を詳細に書き出していきます。

このマップを作成する最大のメリットは、顧客の視点に立って、各段階で提供すべき最適なコンテンツやアプローチ方法を戦略的に計画できることです。

例えば、

- 認知段階: まだ自身の課題に気づいていないペルソナに対し、課題を認識させるためのSEOコンテンツやSNS広告で接点を持つ。

- 興味・関心段階: 課題解決のための情報収集を始めたペルソナに対し、具体的なノウハウをまとめたホワイトペーパーやウェビナーを提供する。

- 比較・検討段階: 他社製品と比較しているペルソナに対し、導入事例や詳細な機能比較資料、無料トライアルを提供して不安を解消する。

このように、カスタマージャーニーマップは、リードジェネレーション施策の設計図となります。マップがあることで、コンテンツの過不足が明らかになったり、部門間の連携がスムーズになったりする効果も期待できます。場当たり的な施策の羅列ではなく、顧客の購買プロセスに寄り添った、一貫性のあるコミュニケーション戦略を構築するために不可欠なツールです。

③ KPI(重要業績評価指標)を設定する

戦略と計画を立てたら、次はその施策がうまくいっているかどうかを客観的に測定するための指標を設定します。これがKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)の設定です。

最終的なゴールが「売上〇〇円アップ」といったKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)であるのに対し、KPIはそのKGIを達成するための中間的な指標を指します。リードジェネレーションにおけるKPIには、以下のようなものが挙げられます。

- リード獲得数: 一定期間内に獲得したリードの総数。施策の規模やリーチを測る基本的な指標です。

- リード獲得単価(CPL: Cost Per Lead): リード1件を獲得するためにかかった費用(CPL = 施策コスト ÷ 獲得リード数)。費用対効果を測る上で最も重要な指標の一つです。

- 商談化率(MQL to SQL率): 獲得したリード(MQL: Marketing Qualified Lead)のうち、営業がフォローすべき質の高いリード(SQL: Sales Qualified Lead)や、実際の商談につながった割合。リードの「質」を測る指標です。

- チャネル別リード獲得数・CPL: SEO、広告、SNSなど、チャネルごとの成果を比較し、予算配分を最適化するために用います。

- コンテンツ別リード獲得数: どのホワイトペーパーやウェビナーが多くのリードを生み出しているかを把握し、人気のコンテンツ傾向を分析します。

KPIを設定する際は、「SMART」の原則(Specific/具体的、Measurable/測定可能、Achievable/達成可能、Relevant/関連性、Time-bound/期限付き)を意識することが重要です。例えば、「リードを増やす」という曖昧な目標ではなく、「来四半期末までに、SEO経由のホワイトペーパーダウンロードによるリードを月間100件、CPL5,000円以下で獲得する」といった具体的なKPIを設定します。これにより、チームの目標が明確になり、進捗管理や評価が容易になります。

④ 施策を実行し効果検証と改善を繰り返す

計画とKPI設定が完了したら、いよいよ施策を実行します。しかし、一度実行して終わりではありません。リードジェネレーションで最も重要なのは、施策の結果をデータに基づいて評価し、継続的に改善していく「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)」を回し続けることです。

- Plan(計画): ステップ①〜③で立てた計画です。

- Do(実行): 計画に基づいて、コンテンツの作成・公開、広告の出稿、セミナーの開催などを行います。

- Check(評価): 設定したKPIが達成できたか、Google AnalyticsやMAツールなどのデータを分析して評価します。「なぜこの広告のクリック率は低かったのか」「どのブログ記事が最もリード獲得に貢献したのか」など、成功要因と失敗要因を深く掘り下げます。

- Act(改善): 評価結果を元に、次のアクションを決定します。例えば、広告のターゲティングを見直す、クリック率の高かったタイトルを他の記事にも応用する、フォームの項目を減らして離脱率を改善するなど、具体的な改善策を立案し、次のPlanに繋げます。

特にBtoBのリードジェネレーションでは、市場の反応を見ながら最適なアプローチを見つけ出すまでに時間がかかることが少なくありません。最初から完璧な計画を立てることは不可能であり、小さな失敗を恐れずに試行錯誤を繰り返し、データという客観的な事実に基づいて改善を重ねていく姿勢こそが、最終的な成功への最短ルートとなります。

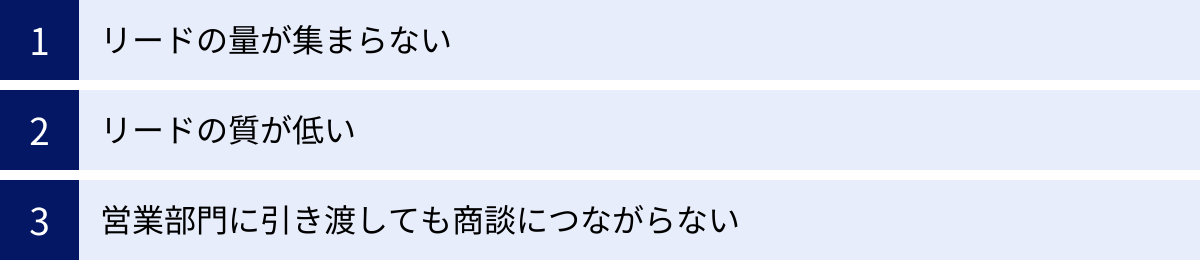

リードジェネレーションでよくある課題と解決策

リードジェネレーションは計画通りに進むことばかりではありません。多くの企業が、実践の過程で様々な壁にぶつかります。ここでは、代表的な3つの課題と、それらを乗り越えるための具体的な解決策を解説します。

課題:リードの量が集まらない

最も多くの担当者が直面するのが、「そもそも見込み客の情報(リード)が目標数に達しない」という量的な課題です。考えられる原因は多岐にわたりますが、主に以下の点が挙げられます。

- 原因1:リーチ不足

- そもそも自社のコンテンツやWebサイトがターゲット顧客の目に触れていない。SEO対策が不十分で検索順位が低い、広告の配信量が少ない、活用しているチャネルが限られている、といった状況です。

- 原因2:コンテンツの魅力不足

- ターゲット顧客が「わざわざ個人情報を入力してまで欲しい」と思えるほどの価値を、コンテンツ(ホワイトペーパー、ウェビナーなど)が提供できていない。タイトルが平凡、内容が浅い、ターゲットの課題とズレている、などが考えられます。

- 原因3:フォームのハードルが高い

- 資料請求や問い合わせのフォームの入力項目が多すぎたり、デザインが分かりにくかったりして、ユーザーが入力の途中で面倒になって離脱してしまっている(フォーム離脱)。

【解決策】

これらの原因に対し、以下のような多角的なアプローチで解決を図ります。

- チャネルの多様化と最適化:

- SEOやオウンドメディアだけに頼らず、SNS広告やリスティング広告、業界特化型のメディアへの記事出稿など、新たなチャネルを試してみましょう。 どのチャネルが自社のターゲットと相性が良いか、少額の予算でテストを繰り返しながら見極めていくことが重要です。

- コンテンツの質的・量的な見直し:

- ペルソナやカスタマージャーニーに立ち返り、「ターゲットが本当に知りたいことは何か?」を再検討します。競合他社が提供していない独自の切り口や、より深いインサイトを提供するコンテンツを作成しましょう。また、一つのホワイトペーパーだけでなく、異なる切り口の資料を複数用意したり、ブログ記事を定期的に更新したりすることで、多様なニーズに応えることができます。

- EFO(入力フォーム最適化)の実践:

- フォームの入力項目は、必要最低限に絞り込みましょう。 特に初期のリード獲得段階では、メールアドレスと氏名だけでも十分な場合があります。入力必須項目の削減、入力例の表示、住所の自動入力支援など、ユーザーの手間を少しでも減らす工夫が離脱率の改善に直結します。

課題:リードの質が低い

次に、「リードの数は集まるようになったが、営業に引き渡しても全く商談にならない」という質的な課題です。情報収集目的だけのリードや、自社のターゲットから外れたリードばかりが集まってしまうケースです。

- 原因1:ターゲット設定の曖昧さ

- 「誰でもいいからとにかく集めたい」という発想で、ターゲットを広く設定しすぎている。その結果、自社の商品・サービスでは解決できない課題を持つユーザーまで集めてしまいます。

- 原因2:コンテンツの訴求が広すぎる

- 「無料」「プレゼント」といったインセンティブを過度に強調したり、誰にでも当てはまるような一般的なテーマのコンテンツを提供したりすると、購買意欲の低いユーザーが集まりやすくなります。

- 原因3:質の評価基準がない

- 獲得したリードが、どの程度購買意欲が高いのかを判断する客観的な基準がないため、質の低いリードもそのまま営業に渡してしまっている。

【解決策】

リードの質を高めるには、量を追うフェーズから、ターゲットを絞り込むフェーズへの転換が必要です。

- ペルソナとターゲティングの見直し:

- より具体的なペルソナを設定し、広告配信のセグメントを絞り込みます。 例えば、業種、企業規模、役職などでターゲティングすることで、不要なリードの流入を減らし、CPLは上昇するかもしれませんが、結果的に商談化率は向上します。

- コンテンツの専門性を高める:

- 初心者向けの内容だけでなく、より深い課題を持つ「比較・検討」段階のユーザーに向けた専門的なコンテンツ(例:「〇〇業界向け・機能別徹底比較」「導入後の費用対効果シミュレーション」など)を用意します。これにより、本気で導入を検討している質の高いリードを惹きつけられます。

- リードスコアリングの導入:

- MAツールなどを活用し、リードの属性(企業規模、役職など)や行動(料金ページの閲覧、導入事例のダウンロードなど)に応じて点数を付ける「リードスコアリング」を導入します。合計スコアが一定の基準を超えたリードだけを「質の高いリード(MQL)」として認定し、営業に引き渡すルールを設けることで、営業の効率を大幅に改善できます。

課題:営業部門に引き渡しても商談につながらない

最後に、マーケティング部門と営業部門の連携がうまくいかず、「せっかく獲得・育成したリードが営業現場で活かされない」という組織的な課題です。これは多くのBtoB企業が抱える根深い問題です。

- 原因1:リードの定義が曖昧

- マーケティング部門が考える「良いリード」と、営業部門が考える「良いリード」の認識がズレている。マーケティングは数を重視し、営業は確度を重視するため、対立が生まれがちです。

- 原因2:情報共有の不足

- リードの連絡先情報だけが渡され、そのリードが「どのような経緯で」「どのコンテンツに興味を持ち」「どのような課題を抱えている可能性があるか」といった背景情報が共有されていないため、営業担当者が効果的なアプローチができない。

- 原因3:フィードバックの欠如

- 営業部門からマーケティング部門へ、引き渡したリードがその後どうなったのか(商談化したか、なぜ失注したか)というフィードバックがないため、マーケティング部門は施策の改善ができない。

【解決策】

この課題の解決には、テクノロジーの活用と、両部門の文化的な統合が不可欠です。

- SLA(サービスレベル合意)の締結:

- マーケティングと営業の間で、リードに関する共通のルール(合意)であるSLA(Service Level Agreement)を締結します。具体的には、「MQLの定義(スコアが〇点以上、など)」「月間に引き渡すMQLの目標件数」「引き渡されたリードへの営業の対応期限(例:24時間以内)」などを明確に文書化し、双方が合意します。

- MAとSFA/CRMの連携:

- MA(マーケティングオートメーション)とSFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理)を連携させ、リードのWeb上の行動履歴から営業の活動履歴まで、すべての情報を一元管理できる体制を構築します。これにより、営業はリードの背景を完全に理解した上でアプローチでき、マーケティングは営業活動の状況をリアルタイムで把握できます。

- 定期的な連携会議とフィードバックループの構築:

- ツールによる連携だけでなく、週次や月次で両部門が顔を合わせて定例会を実施します。その場で、SLAの進捗確認や、うまくいったリード・いかなかったリードの事例共有、市場の最新動向などについてディスカッションし、継続的に施策と連携方法を改善していく文化を醸成することが、最も重要です。

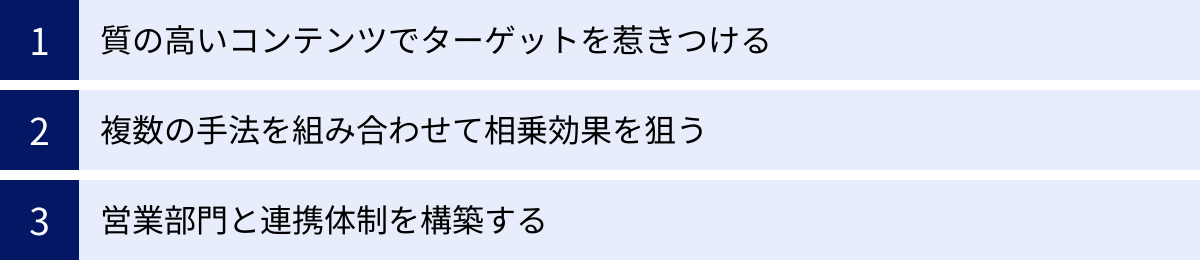

リードジェネレーションの成功率を高めるポイント

これまで解説してきたステップや課題解決策を踏まえた上で、リードジェネレーションの成果をさらに一段階引き上げるためには、より戦略的な視点が必要です。ここでは、成功率を最大化するための3つの重要なポイントを深掘りします。

質の高いコンテンツでターゲットを惹きつける

様々な手法やツールが存在しますが、リードジェネレーションの成否を最終的に左右するのは、提供する「コンテンツの質」です。小手先のテクニックで一時的にリード数を稼ぐことはできても、長期的に顧客から選ばれ、信頼される存在になることはできません。「コンテンツ・イズ・キング」という言葉が示す通り、ターゲット顧客の抱える課題を深く理解し、その解決に真に貢献する、価値の高いコンテンツこそが最も強力な武器となります。

質の高いコンテンツとは、単に情報が網羅されているだけではありません。以下の要素を満たしていることが重要です。

- 独自性と専門性: どこにでも書かれているような一般論ではなく、自社ならではの知見やデータ、経験に基づいた独自の視点が含まれているか。ターゲットが「こんな情報が欲しかった」「この会社はよく分かっている」と感じるような専門的な内容を提供できているか。

- 課題解決志向: 自社製品の宣伝に終始するのではなく、あくまでも顧客の課題解決を第一に考えているか。顧客が自らの課題を正しく認識し、解決への道筋を描けるような構成になっているか。

- 信頼性(E-E-A-T): Googleが提唱するE-E-A-T(Experience: 経験, Expertise: 専門性, Authoritativeness: 権威性, Trustworthiness: 信頼性)を満たしているか。一次情報や公的な統計データを引用したり、専門家の監修を入れたりすることで、情報の信頼性を高める努力が求められます。

例えば、ありふれた「業務効率化の重要性」を説く記事よりも、「〇〇業界の中小企業が陥りがちな、3つの非効率業務とその具体的な改善プロセス」といった、ターゲットを深く絞り込んだ課題解決型のコンテンツの方が、質の高いリードを惹きつける力は格段に強くなります。質の高いコンテンツは、リード獲得のフックになるだけでなく、企業のブランディングや顧客との信頼関係構築にも大きく貢献する、最も価値のある投資と言えるでしょう。

複数の手法を組み合わせて相乗効果を狙う

リードジェネレーションには15種類もの手法を紹介しましたが、成功している企業の多くは、単一の手法に依存していません。オンラインとオフライン、アウトバウンドとインバウンドなど、複数の手法を戦略的に組み合わせる「チャネルミックス」によって、相乗効果を生み出しています。

単一チャネルには限界があります。例えば、SEOだけに頼っていると、検索行動を起こさない潜在層にはアプローチできません。展示会だけに頼っていると、イベントが開催されない時期にはリード獲得が止まってしまいます。複数の手法を組み合わせることで、これらの弱点を補い合い、カスタマージャーニーのあらゆる段階で顧客と接点を持つことが可能になります。

具体的な組み合わせの例としては、以下のようなものが考えられます。

- 展示会 × MA: 展示会で大量に獲得した名刺(リード)情報をMAツールに取り込み、来場のお礼メールを自動配信。その後、ブースで話した内容に応じて、パーソナライズされた情報(関連するホワイトペーパーやウェビナーの案内)をステップメールで配信し、リードを育成する。

- SEO/オウンドメディア × Web広告: SEOで集客したブログ記事の読者に対して、リターゲティング広告を配信し、より具体的なホワイトペーパーのダウンロードやセミナー参加を促す。

- SNS × ウェビナー: SNSで日頃から有益な情報を発信してフォロワーとの関係を構築し、満を持して開催するウェビナーへの集客につなげる。ウェビナーで得たインサイトを元に、再びSNSで情報発信する。

このように、各手法の長所を活かし、短所を補うように組み合わせることで、1+1が2以上になるような相乗効果が期待できます。 自社のペルソナがどのようなチャネルを利用して情報収集しているかを分析し、最適なチャネルミックスを設計することが、効率的かつ効果的なリードジェネレーション戦略の鍵となります。

営業部門と連携体制を構築する

マーケティング部門の努力だけでリードジェネレーションを完結させることはできません。マーケティング部門の最終的なゴールは、リードを獲得することではなく、事業の売上に貢献することです。そのためには、獲得したリードを確実に商談・受注につなげる営業部門との強固な連携が不可欠です。

両部門が別々の目標を追い、互いの活動を理解していない「サイロ化」の状態は、リードジェネレーションの成果を著しく低下させます。マーケティングは「営業がリードを放置している」と不満を抱き、営業は「マーケティングから来るリードは質が低い」と文句を言う。これは多くの企業で見られる光景です。

この壁を壊し、「One Team」として機能するためには、以下の取り組みが有効です。

- 共通の目標(KGI/KPI)の設定: 売上や受注件数といった事業全体の目標(KGI)を共有し、そこから逆算してマーケティングのKPI(MQL数など)と営業のKPI(商談化率、受注率など)を設定します。これにより、両部門が同じゴールを目指しているという意識が生まれます。

- SLA(サービスレベル合意)の徹底: 前述の通り、リードの定義や引き渡しルールを明確に合意し、それを遵守する文化を築きます。これにより、「言った・言わない」の不毛な争いをなくし、客観的な基準に基づいた協力関係を構築できます。

- 定期的でオープンなコミュニケーション: ツール上での情報共有に加えて、定期的なミーティングの場を設け、成功事例や失敗事例、市場の生の声を共有し合うことが極めて重要です。営業が顧客から直接聞いた課題やニーズは、マーケティングにとって最高のコンテンツの種になります。逆に、マーケティングが分析したデータは、営業が戦略的なアプローチを行う上での羅針盤となります。

リードジェネレーションの成功は、マーケティングと営業が一体となって、顧客という同じ相手に向き合えるかどうかにかかっています。 強力な連携体制は、一朝一夕には築けませんが、地道なコミュニケーションの積み重ねが、やがて大きな成果となって返ってくるでしょう。

リードジェネレーションを効率化するおすすめツール

リードジェネレーション活動は多岐にわたり、手作業で行うには限界があります。施策を効率化し、効果を最大化するためには、適切なツールの活用が不可欠です。ここでは、リードジェネレーションに大きく貢献する代表的なツールを、MA、SFA/CRMのカテゴリに分けて紹介します。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MA(マーケティングオートメーション)ツールは、その名の通り、マーケティング活動の様々なプロセスを自動化・効率化するためのソフトウェアです。リードの獲得から育成(ナーチャリング)、選別(クオリフィケーション)まで、リードジェネレーションに関連する一連の業務を支援する多彩な機能を備えています。

MAツールを導入することで、これまで手作業で行っていたメール配信やリード情報の管理、スコアリングなどを自動化でき、担当者はより戦略的な業務に集中できます。

HubSpot Marketing Hub

インバウンドマーケティングの思想を提唱したHubSpot社が提供するMAツールです。CRM(顧客関係管理)プラットフォームを基盤としており、マーケティング、セールス、カスタマーサービスの各ツールがシームレスに連携するのが最大の特徴です。無料から始められるプランがあり、中小企業から大企業まで幅広い層に導入されています。使いやすいインターフェースと豊富な学習コンテンツも魅力で、MAツール初心者でも比較的導入しやすいと言えるでしょう。(参照:HubSpot公式サイト)

Marketo Engage

Adobe社が提供するMAツールで、特にBtoBマーケティングの領域で世界的に高いシェアを誇ります。非常に高機能で、複雑なシナリオに基づいたパーソナライズドコミュニケーションや、精緻なリードスコアリング、高度な分析機能に定評があります。Adobe Experience Cloudの他の製品(分析、広告、CMSなど)と強力に連携できるため、大規模なデジタルマーケティング基盤を構築したい中堅〜大企業に適しています。(参照:Adobe Marketo Engage公式サイト)

SATORI

「アンノウンマーケティング」という独自のコンセプトを掲げる、国産のMAツールです。多くのMAツールが実名リード(連絡先が分かっている見込み客)の育成を主眼に置くのに対し、SATORIは、Webサイトを訪問している匿名のユーザー(アンノウン客)に対してもポップアップ表示などでアプローチし、実名リード化を促進できるのが大きな特徴です。日本のビジネス環境に合わせた機能開発や手厚いサポート体制も強みで、多くの国内BtoB企業に採用されています。(参照:SATORI株式会社公式サイト)

SFA(営業支援システム)/CRM(顧客関係管理)ツール

MAツールがマーケティング部門の活動を支援するのに対し、SFA/CRMツールは主に営業部門や顧客管理部門を支援します。

- SFA(Sales Force Automation): 営業担当者の活動(商談履歴、訪問計画、見積作成など)を管理・可視化し、営業プロセスの効率化と標準化を図ります。

- CRM(Customer Relationship Management): 顧客の基本情報から過去のやり取り、購買履歴まで、顧客に関するあらゆる情報を一元管理し、顧客との良好な関係を維持・向上させることを目的とします。

MAツールで獲得・育成した質の高いリードをSFA/CRMに連携させることで、マーケティングから営業、カスタマーサポートまで一気通貫した顧客管理が実現し、部門間のスムーズな連携が可能になります。

| ツール名 | 種別 | 特徴 | 主なターゲット |

|---|---|---|---|

| HubSpot Marketing Hub | MA | CRM一体型、無料プランあり、インバウンドに強い | 中小~大企業 |

| Marketo Engage | MA | 高機能、Adobe連携、BtoBに特化 | 中堅~大企業 |

| SATORI | MA | 国産、匿名客へのアプローチ機能 | 日本のBtoB企業 |

| Salesforce Sales Cloud | SFA/CRM | 世界シェアNo.1、高い拡張性、豊富な連携アプリ | あらゆる規模の企業 |

| e-セールスマネージャー | SFA | 国産、定着率が高い、使いやすいUI | 日本の中小~大企業 |

| kintone | 業務改善プラットフォーム | ノーコード開発、SFA/CRMも自社に合わせて構築可能 | あらゆる規模の企業 |

Salesforce Sales Cloud

株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する、世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMツールです。顧客管理、商談管理、売上予測など、営業活動に必要な機能が網羅されており、AppExchangeというアプリストアを通じて、様々な外部ツールと連携し、機能を無限に拡張できるのが最大の強みです。あらゆる業種・規模の企業に対応可能で、グローバルスタンダードな営業管理基盤を構築したい企業に最適です。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

e-セールスマネージャー

ソフトブレーン株式会社が提供する国産のSFAツールです。「一度入力すれば、様々な営業報告書が自動で作成される」など、日本の営業担当者の負担を軽減し、使いやすさと定着率の高さを追求して設計されています。導入後のコンサルティングやサポートも手厚く、SFAの導入・定着に課題を抱える日本企業から高い評価を得ています。(参照:ソフトブレーン株式会社公式サイト)

kintone

サイボウズ株式会社が提供する、プログラミングの知識がなくてもドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で業務アプリケーションを作成できる、ノーコード/ローコードのクラウドプラットフォームです。SFAやCRMとしての利用はもちろん、案件管理、日報、問い合わせ管理など、自社の業務に合わせた多種多様なアプリを自由に構築できます。現場主導でスピーディに業務改善を進めたい企業に適しています。(参照:サイボウズ株式会社公式サイト)

リードジェネレーションにかかる費用相場

リードジェネレーションに取り組む上で、避けては通れないのが費用の問題です。施策の費用対効果を正しく評価し、予算を最適化するためには、主要な指標と各手法の費用感を把握しておくことが重要です。

リード獲得単価(CPL)とは

リードジェネレーションの費用対効果を測る最も基本的な指標がCPL(Cost Per Lead)、すなわちリード1件を獲得するためにかかった費用です。CPLは以下の計算式で算出されます。

CPL = リードジェネレーション施策にかかった総費用 ÷ その施策で獲得したリード数

例えば、ある月にリスティング広告に30万円の費用をかけ、100件のリードを獲得した場合、CPLは「30万円 ÷ 100件 = 3,000円」となります。

このCPLを各施策で算出・比較することで、どの手法が最も効率的にリードを獲得できているかを客観的に評価し、「CPLが高い広告の予算を削り、CPLが低いSEOコンテンツの制作に予算を回す」といった戦略的な意思決定が可能になります。

ただし、注意すべきはCPLが低ければ低いほど良い、というわけではない点です。CPLが非常に低くても、その後の商談化率や受注率が極端に低いリードばかりでは、結果的に事業への貢献度は低くなります。逆に、CPLが高くても、大型案件につながるような質の高いリードが獲得できるのであれば、その投資は正当化されるでしょう。CPLは、その後のプロセスにおける「リードの質」とセットで評価することが不可欠です。

手法ごとの費用感

リードジェネレーションのCPLは、用いる手法、ターゲットとする業界や役職、商材の単価などによって大きく変動します。ここでは、あくまで一般的な目安として、手法ごとの費用感(CPL)をまとめます。

| 手法 | 費用相場の目安(CPL) | 備考 |

|---|---|---|

| SEO/オウンドメディア | 数千円〜数万円 | コンテンツ制作費や人件費が初期費用としてかかる。一度軌道に乗れば資産となり、中長期的にはCPLは低下する傾向にある。 |

| Web広告(リスティング) | 5,000円〜30,000円 | キーワードの競合性によって大きく変動。特にBtoB向けの専門的なキーワードは高騰しやすい。 |

| ホワイトペーパー | 3,000円〜15,000円 | 広告経由で集客するか、SEO経由かでCPLは変わる。ホワイトペーパー自体の制作費用(外注の場合20万〜50万円程度)は別途必要。 |

| ウェビナー | 2,000円〜10,000円 | 自社の顧客リストやSNSで集客する場合は安く、広告で集客する場合は高くなる。ツールの利用料も発生する。 |

| 展示会 | 10,000円〜50,000円 | 数百万円単位の出展料やブース設営費、人件費といった総費用を、獲得した名刺の枚数で割るため、CPLは高額になりやすい。 |

| テレマーケティング | 15,000円〜50,000円 | 外注する場合の費用やオペレーターの人件費。アポイント獲得をゴールとすると、単なるリード獲得よりもCPLは高くなる。 |

これらの数値は絶対的なものではなく、自社で施策を始める際の参考値として捉えてください。重要なのは、まず自社にとっての目標CPLを設定し、実際に施策を動かしながらデータを計測し、自社独自の費用対効果の基準を確立していくことです。様々な手法をテストしながら、自社のビジネスモデルにとって最も費用対効果の高いリードジェネレーションの仕組みを構築していきましょう。

まとめ

本記事では、リードジェネレーションの基本的な意味から、重要視される背景、具体的な15の手法、成功に導くためのステップ、よくある課題と解決策、そして費用相場まで、幅広く網羅的に解説してきました。

現代のビジネスにおいて、顧客の購買行動は大きく変化し、企業はもはや一方的に商品を売り込むだけでは成果を上げられなくなりました。顧客が自ら情報を探す時代だからこそ、彼らの課題に寄り添う有益な情報を提供し、最初の接点を作る「リードジェネレーション」が、あらゆるビジネスの成長の起点となります。

リードジェネレーションを成功させるためには、単一の施策を場当たり的に行うのではなく、戦略的なアプローチが不可欠です。

- 誰に届けるか(ペルソナ設定)

- どのような道のりで購買に至るか(カスタマージャーニー)

- 何を目標とするか(KPI設定)

- どのように改善を続けるか(PDCAサイクル)

この一連のプロセスを丁寧に進めることが、成果への着実な一歩となります。

そして、その根幹を支えるのは、ターゲットを惹きつける「質の高いコンテンツ」であり、施策の効果を最大化するのは「複数手法の組み合わせ」と「営業部門との強固な連携」です。MAやSFA/CRMといったツールは、これらの活動を効率化し、データに基づいた意思決定を支援する強力なパートナーとなるでしょう。

リードジェネレーションは、一度仕組みを構築すれば終わりではありません。市場や顧客の変化に対応し、常に新しい手法をテストし、データを見ながら改善を繰り返していく、継続的な取り組みです。この記事が、皆様のリードジェネレーション活動を成功に導くための一助となれば幸いです。