現代のビジネス環境において、企業が持続的に成長するためには「顧客満足度」の向上が不可欠です。市場にはモノやサービスが溢れ、価格や機能だけで競合他社と差別化を図ることが難しくなっています。このような状況下で、顧客に選ばれ続けるためには、商品やサービスの利用を通じて得られる「満足」という価値を提供し、顧客との良好な関係を築くことが極めて重要です。

しかし、「顧客満足度を向上させたい」と考えていても、「そもそも顧客満足度とは何か?」「具体的に何をすれば良いのか?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、顧客満足度(CS)の基本的な定義から、その重要性、具体的な測定指標、調査方法、そして満足度を向上させるためのステップと具体的な施策までを網羅的に解説します。この記事を読めば、顧客満足度向上のための体系的な知識と、明日から実践できるアクションプランを理解できます。

目次

顧客満足度(CS)とは

顧客満足度(CS:Customer Satisfaction)とは、顧客が自社の商品やサービスに対して、どの程度満足しているかを示す指標です。この満足度は、顧客が商品やサービスを利用する前に抱いていた「事前期待」と、実際に利用した後に感じた「実績(評価)」との比較によって決まります。

- 事前期待 > 実績評価:顧客は「期待外れだ」と感じ、不満を抱きます。

- 事前期待 = 実績評価:顧客は「期待通りだ」と感じ、満足します。

- 事前期待 < 実績評価:顧客は「期待以上だった」と感じ、高い満足や感動を覚えます。

つまり、顧客満足度を高めるためには、単に良い商品やサービスを提供するだけでなく、顧客が何を期待しているのかを正確に把握し、その期待を上回る価値を提供し続けることが求められます。この期待値は、企業の広告、過去の利用経験、口コミ、ブランドイメージなど、様々な要因によって形成されます。

ビジネスの現場では、この顧客満足度という抽象的な概念を、類似した他の重要指標と混同してしまうケースが少なくありません。特に「顧客ロイヤルティ」と「顧客エンゲージメント」は、顧客満足度と密接に関連しながらも、異なる意味を持つ概念です。これらの違いを正確に理解することは、効果的な顧客戦略を立てる上で非常に重要です。

顧客ロイヤルティとの違い

顧客満足度としばしば混同されがちなのが「顧客ロイヤルティ」です。両者は密接な関係にありますが、その性質は大きく異なります。

顧客満足度(CS)が「特定の取引や体験に対する短期的な感情・評価」であるのに対し、顧客ロイヤルティは「企業やブランドそのものに対する長期的・継続的な信頼や愛着」を指します。

| 項目 | 顧客満足度(CS) | 顧客ロイヤルティ |

|---|---|---|

| 定義 | 特定の取引やサービス利用に対する満足の度合い | 企業やブランド全体に対する信頼、愛着、忠誠心 |

| 時間軸 | 短期的・一時的(例:今回の購入、今回の問い合わせ対応) | 長期的・継続的 |

| 評価対象 | 商品の品質、価格、接客態度など、個別の要素 | 企業理念、ブランドの世界観、一貫した顧客体験など、総合的な関係性 |

| 行動への影響 | リピート購入の「可能性」を高める要因の一つ | 競合製品と比較せずに継続的に購入する、知人に積極的に推奨する、企業の活動を擁護するなど、能動的な行動に繋がる |

例えば、あるECサイトで商品を非常に安く購入できたとします。この顧客は価格に対して高い「満足」を得るでしょう。しかし、もし別のECサイトがさらに安い価格を提示すれば、この顧客は簡単に乗り換えてしまう可能性があります。これは、満足はしているものの、その企業やブランドに対する「ロイヤルティ」が形成されていない状態です。

一方で、顧客ロイヤルティが高い顧客は、多少価格が高くても、あるいは他に魅力的な選択肢があっても、その企業を選び続けます。それは、商品やサービスだけでなく、企業の理念への共感、一貫した質の高いサポート、特別な顧客体験など、価格以外の価値を認めているからです。

高い顧客満足度は顧客ロイヤルティを構築するための重要な土台ですが、満足が必ずしもロイヤルティに直結するわけではない、という点を理解しておくことが重要です。ロイヤルティの醸成には、満足を超えた、より深いレベルでの関係構築が求められます。

顧客エンゲージメントとの違い

もう一つ、顧客満足度と関連の深い概念が「顧客エンゲージメント」です。これは、企業と顧客の間の「絆の強さ」や「心理的な結びつき」を示す指標です。

顧客ロイヤルティが顧客の「信頼・愛着」という心理的な状態を指すのに対し、顧客エンゲージメントは、その絆に基づいた顧客の「能動的な関与・行動」という側面をより強く含みます。

- 顧客エンゲージメントの高い行動の例

- 企業のSNS投稿に「いいね!」やコメント、シェアをする

- 企業の開催するイベントやウェビナーに積極的に参加する

- 新商品のモニターやアンケートに協力し、フィードバックを提供する

- ユーザーコミュニティで他のユーザーの質問に答える

顧客満足度、顧客ロイヤルティ、顧客エンゲージメントの関係は、一方向的なものではなく、相互に影響を与え合います。

満足(CS) → 信頼・愛着(ロイヤルティ) → 積極的な関与(エンゲージメント)

この流れが基本的な関係性です。顧客はまず商品やサービスに満足し、その経験が積み重なることで企業への信頼や愛着(ロイヤルティ)が芽生えます。そして、ロイヤルティが高まることで、その企業をもっと応援したい、関わりたいという気持ちから、エンゲージメント行動が生まれます。

しかし、逆の方向にも作用します。例えば、企業が顧客参加型の新商品開発プロジェクト(エンゲージメントを高める施策)を実施したとします。このプロジェクトに参加した顧客は、企業との一体感を感じ、完成した商品への愛着も深まります。その結果、商品を利用した際の満足度(CS)も高まり、企業へのロイヤルティもさらに強固になる、という好循環が生まれるのです。

このように、顧客満足度は、より強固で収益性の高い顧客関係(ロイヤルティやエンゲージメント)を築くための出発点として、極めて重要な役割を担っています。

顧客満足度が重要視される理由

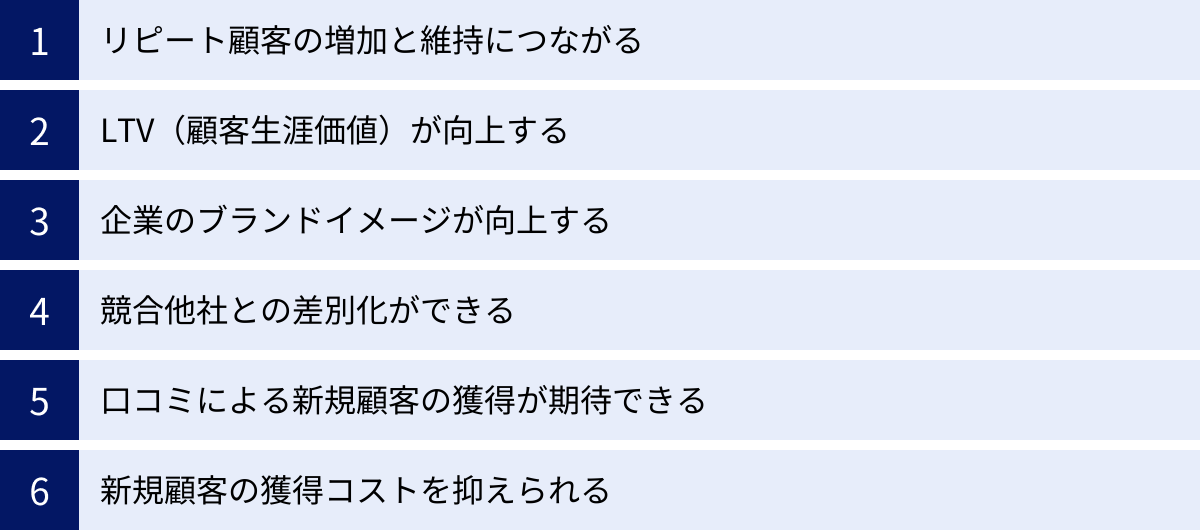

なぜ今、多くの企業が顧客満足度の向上に注力しているのでしょうか。その背景には、市場の成熟化や消費者行動の変化があります。顧客満足度の向上は、単に「顧客に喜んでもらう」という情緒的な目的だけでなく、企業の持続的な成長に直結する、極めて戦略的な意味を持っています。ここでは、顧客満足度が重要視される6つの具体的な理由を解説します。

リピート顧客の増加と維持につながる

顧客満足度を高めることの最も直接的な効果は、リピート顧客の増加と維持です。商品やサービスの利用を通じて満足した顧客は、「またこのお店で買いたい」「このサービスを使い続けたい」と自然に考えるようになります。このポジティブな体験の積み重ねが、継続的な利用、すなわちリピート購入へと繋がるのです。

ビジネスの世界には「パレートの法則(80:20の法則)」という経験則があります。これは「売上の80%は、全顧客の20%にあたる優良顧客によってもたらされる」という考え方です。この優良顧客の多くは、何度も自社の商品やサービスを利用してくれるリピート顧客です。つまり、全顧客の満足度を高め、リピーターへと育成していくことは、事業の安定した基盤を築く上で不可欠と言えます。

一度きりの利用で終わってしまう顧客ばかりでは、常に新規顧客を獲得し続けなければならず、事業は安定しません。顧客満足度を高め、顧客を維持(リテンション)することは、安定した収益を確保するための生命線なのです。

LTV(顧客生涯価値)が向上する

顧客満足度の向上は、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の向上に大きく貢献します。LTVとは、一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの全期間にわたって、自社にもたらす利益の総額を示す指標です。

LTVは、一般的に以下の要素で構成されます。

LTV = 平均顧客単価 × 収益率 × 平均継続期間

顧客満足度が高まると、顧客はリピート購入を続けるため「平均継続期間」が長くなります。さらに、満足している顧客は企業に対して信頼を寄せているため、より高価格帯の商品を試してみる「アップセル」や、関連商品も合わせて購入する「クロスセル」に応じてくれやすくなります。これにより「平均顧客単価」も上昇します。

例えば、あるソフトウェアの基本プランに満足している顧客は、より高機能な上位プランへのアップグレードを前向きに検討するでしょう。また、そのソフトウェアと連携する別のツールを勧められた際も、安心して購入してくれる可能性が高まります。

このように、顧客満足度の向上はLTVを構成する複数の要素にプラスの影響を与え、結果として一人の顧客から得られる総利益を最大化させる効果があります。

企業のブランドイメージが向上する

顧客満足度は、個々の顧客との関係性だけでなく、企業全体のブランドイメージを向上させる上でも重要な役割を果たします。顧客一人ひとりの満足という小さな成功体験が積み重なることで、「あの会社は顧客を大切にしている」「あの会社の商品は信頼できる」といったポジティブな評判が社会に浸透していきます。

高い顧客満足度は、以下のようなポジティブな連鎖を生み出します。

- 質の高い商品・サービスを提供する。

- 利用した顧客が満足する。

- 満足した顧客が良い口コミや評判を広める。

- 社会全体に「信頼できる良い企業」というブランドイメージが定着する。

- 結果として、新たな顧客の獲得や、優秀な人材の採用にも有利に働く。

逆に、顧客満足度が低い企業は「顧客対応が悪い」「品質が低い」といったネガティブな評判が広まりやすく、一度定着した悪いイメージを払拭するのは非常に困難です。顧客満足度は、企業の社会的評価を左右する重要な要素なのです。

競合他社との差別化ができる

現代の市場では、技術のコモディティ化が進み、製品の機能や価格だけで競合他社と明確な差をつけることがますます難しくなっています。このような状況において、新たな差別化の軸として注目されているのが「顧客体験(CX:Customer Experience)」です。顧客体験とは、顧客が商品を認知し、検討、購入、利用、そしてアフターサポートに至るまでの一連のプロセスで得られる、総合的な体験価値を指します。

顧客満足度を向上させるための取り組みは、まさにこの顧客体験の質を高める活動そのものです。例えば、同じような機能・価格のECサイトが二つあった場合、どちらを選ぶでしょうか。多くの人は、サイトが見やすい、注文プロセスが簡単、配送が迅速、問い合わせへの対応が丁寧といった、心地よい体験を提供してくれるサイトを選ぶでしょう。

このように、優れた顧客体験を通じて高い顧客満足度を生み出すことが、価格や機能競争から脱却し、顧客に選ばれ続けるための強力な差別化要因となります。

口コミによる新規顧客の獲得が期待できる

高い満足を得た顧客は、その素晴らしい体験を誰かに伝えたくなるものです。家族や友人との会話の中で「この間使った〇〇がすごく良かったよ」と話したり、SNSやレビューサイトにポジティブな感想を投稿したりします。こうした利用者による自発的な口コミは、非常に強力なマーケティング効果を持ちます。

企業が発信する広告や宣伝は、当然ながら自社に都合の良い情報が中心です。しかし、利害関係のない第三者である一般消費者からの推奨は、客観的で信頼性が高い情報として受け止められます。この心理効果は「ウィンザー効果」とも呼ばれ、広告よりも口コミの方が購買決定に大きな影響を与えることが知られています。

顧客満足度を高めることは、満足した顧客を「歩く広告塔」に変え、新たな顧客を呼び込む好循環を生み出すのです。

新規顧客の獲得コストを抑えられる

ビジネスの世界には「1:5の法則」という有名な法則があります。これは、新規顧客を一人獲得するためにかかるコストは、既存の顧客を一人維持するためにかかるコストの5倍である、というものです。新規顧客の獲得には、広告宣伝費、マーケティング活動費、営業人件費など、多大なコストがかかります。

顧客満足度を高め、既存顧客の離反を防ぎ、リピート率を高める(顧客を維持する)ことは、この高コストな新規顧客獲得への依存度を下げ、事業全体の収益性を改善することに直結します。

さらに前述の通り、満足した顧客は口コミによって新たな顧客を連れてきてくれます。これは、企業が広告費をかけずに新規顧客を獲得できることを意味します。顧客満足度への投資は、単なるコストではなく、長期的にはマーケティングコストを大幅に削減し、利益率を向上させるための賢明な戦略なのです。

顧客満足度を測るための5つの指標

顧客満足度の向上を目指すには、まず現状を客観的に把握することが不可欠です。感覚や印象で「顧客は満足しているはずだ」と判断するのではなく、具体的な指標を用いて満足度を可視化し、定量的に測定する必要があります。ここでは、顧客満足度を測るための代表的な5つの指標を、それぞれの特徴や活用方法とともに詳しく解説します。

| 指標名 | 正式名称 | 主な質問内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| CSI | Customer Satisfaction Index | 複数の質問から総合的に満足度を算出 | 業界や国単位で用いられる多角的な指標。原因分析に強い。 |

| NPS | Net Promoter Score | 「この商品を友人や同僚に勧めますか?」 | 企業の収益性との相関が高いとされる。推奨度を測る未来志向の指標。 |

| CES | Customer Effort Score | 「問題解決にどれだけ労力がかかりましたか?」 | 顧客の負担度(努力)を測る。ロイヤルティ低下の要因特定に有効。 |

| CSAT | Customer Satisfaction Score | 「今回の〇〇にどの程度満足しましたか?」 | 特定の接点における短期的な満足度を測るのに適した、直接的な指標。 |

| LTV | Life Time Value | (直接的な質問はない) | 顧客が生涯にもたらす利益。CS向上施策の最終的な成果を測る指標。 |

① CSI(顧客満足度指数)

CSI(Customer Satisfaction Index)は、顧客満足度を構成する複数の要素について質問を行い、それらの結果を統計的に分析して総合的な満足度を指数化するアプローチです。単一の質問ではなく、多角的な視点から満足度の構造を捉えることを目的としています。

日本で代表的なCSIとしては、サービス産業生産性協議会が開発したJCSI(Japanese Customer Satisfaction Index:日本版顧客満足度指数)があります。JCSIは、以下の6つの指標で顧客満足度をモデル化しています。

- 顧客期待:サービス利用前に顧客が抱いていた期待の度合い

- 知覚品質:実際にサービスを利用して感じた品質の評価

- 知覚価値:受けたサービスの品質と支払った対価(価格)のバランス評価

- 顧客満足:利用して満足した度合い

- 推奨意向:他者に勧めたいと思う度合い

- ロイヤルティ:今後も継続して利用したいと思う度合い

メリットは、満足度に影響を与える要因(品質、価値など)と結果(推奨、ロイヤルティ)の因果関係を構造的に分析できる点です。これにより、「なぜ満足度が高いのか(低いのか)」という原因を深く掘り下げ、具体的な改善策に結びつけやすくなります。また、業界平均との比較も可能です。

デメリットは、調査項目が多くなるため、回答する顧客の負担が大きく、調査を実施する企業側にも分析の専門知識が求められる点です。

参照:JCSI(日本版顧客満足度指数)公式サイト

② NPS(ネットプロモータースコア)

NPS(Net Promoter Score)は、「あなたはこの企業(商品・サービス)を友人や同僚に勧める可能性はどのくらいありますか?」という、ただ一つの質問によって顧客ロイヤルティを測る指標です。回答は0〜10の11段階で評価してもらい、回答者を以下の3つのグループに分類します。

- 推奨者(Promoters):9〜10点を付けた顧客。ロイヤルティが高く、口コミなどで積極的に他者に勧めてくれる層。

- 中立者(Passives):7〜8点を付けた顧客。満足はしているが、特に熱心なファンではなく、競合他社に乗り換える可能性もある層。

- 批判者(Detractors):0〜6点を付けた顧客。不満を抱えており、悪評を広めるリスクがある層。

スコアは、「推奨者の割合(%)から批判者の割合(%)を引いた数値」で算出されます。例えば、推奨者が50%、批判者が10%の場合、NPSは「40」となります。

メリットは、質問がシンプルで顧客が答えやすく、高い回答率が期待できる点です。また、多くの研究でNPSが企業の将来的な収益成長率と強い相関があることが示されており、経営指標としても注目されています。

デメリットは、スコアだけでは「なぜその評価なのか」という理由がわからない点です。そのため、NPSの質問に加えて「そのスコアを付けた主な理由をお聞かせください」といった自由記述の質問を組み合わせることが一般的です。

③ CES(顧客努力指標)

CES(Customer Effort Score)は、「顧客が目的を達成したり、問題を解決したりするために、どれくらいの労力(手間や時間)を要したか」を測る指標です。主な質問は「(企業名)を利用して、問題を解決するのはどれくらい簡単でしたか?」といった形式で、回答は「非常に簡単」から「非常に難しい」までの段階で評価してもらいます。

この指標の背景には、「顧客ロイヤルティを高めるには、顧客を感動させることよりも、むしろ顧客の手間を減らし、ストレスのない体験を提供することの方が重要である」という考え方があります。特に、カスタマーサポートやWebサイトの操作性など、顧客が何らかの課題を解決しようとする場面でその有効性を発揮します。

メリットは、顧客が離反する原因となりやすい「面倒くさい」「分かりにくい」といった具体的な問題点(ペインポイント)を特定し、改善に繋げやすい点です。CESを改善することは、顧客のストレスを軽減し、ロイヤルティの低下を防ぐことに直結します。

デメリットは、あくまで「努力」や「負担」といったネガティブな側面に焦点を当てた指標であるため、顧客の感動や喜びといったポジティブな体験を測定することはできません。

④ CSAT(顧客満足度スコア)

CSAT(Customer Satisfaction Score)は、その名の通り、顧客満足度を最も直接的に測る指標です。「今回の〇〇に対する満足度はいかがでしたか?」といった質問に対し、「非常に満足」「満足」「普通」「不満」「非常に不満」のような4〜5段階の選択肢で回答してもらいます。

一般的に、「満足」と「非常に満足」と回答した人の割合を算出し、CSATスコアとして用います。この指標は、商品購入直後、問い合わせ対応完了後、セミナー参加後など、特定の顧客接点(タッチポイント)における短期的な満足度をリアルタイムで測定するのに非常に適しています。

メリットは、質問が直感的で分かりやすく、設定も簡単なため、手軽に実施できる点です。特定の体験に対する顧客の感情をその場で素早く把握し、問題があれば迅速に対応することができます。

デメリットは、その場の感情に左右されやすく、評価が安定しにくい側面がある点です。また、CSATのスコアが高いことが、必ずしも長期的な顧客ロイヤルティや将来の再購入に繋がるとは限らない点には注意が必要です。

⑤ LTV(顧客生涯価値)

LTV(Life Time Value)は、アンケートで直接測定する指標ではありませんが、顧客満足度向上の取り組みが最終的にビジネス成果に結びついているかを判断するための究極的な指標と言えます。前述の通り、LTVは一人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益の総額です。

CRM(顧客管理システム)や販売管理システムに蓄積された顧客の購買データ(平均購入単価、購入頻度、継続期間など)を用いて算出します。

- 簡易的な計算式:LTV = 平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間

- より詳細な計算式:LTV = (平均購入単価 × 収益率 × 購入頻度 × 継続期間) – (新規獲得コスト + 顧客維持コスト)

顧客満足度向上のための様々な施策(例:サポート体制の強化、製品の品質改善など)を実施した結果、LTVが時系列でどのように変化しているかを追跡することで、それらの施策の投資対効果(ROI)を客観的に評価できます。

メリットは、顧客満足度向上という活動を、売上や利益といった経営的な視点と結びつけ、その重要性を社内に明確に示せる点です。また、LTVの高い顧客層の特性を分析することで、より効果的なマーケティング戦略を立案するためのインサイトを得られます。

デメリットは、正確な算出には顧客データを一元的に管理・分析する仕組みが必要となる点や、施策の効果がLTVに反映されるまでには時間がかかるため、短期的な評価には向かない点です。

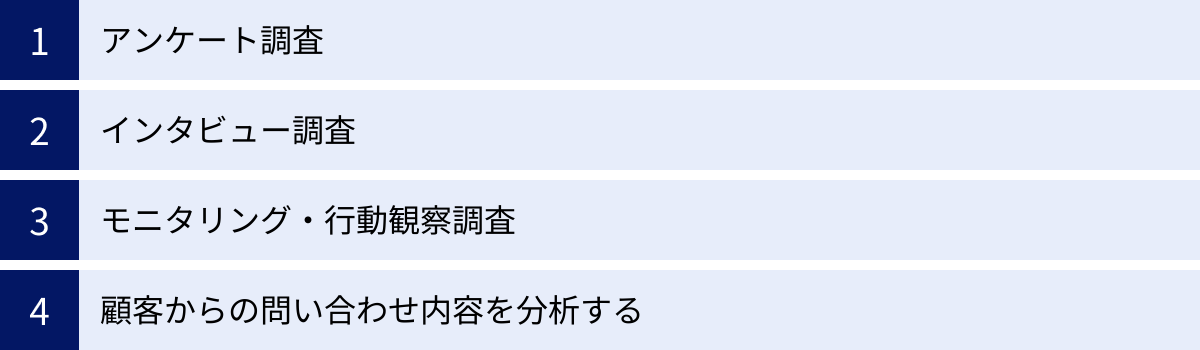

顧客満足度を調査する具体的な方法

顧客満足度を測る指標を理解したら、次にそれらの指標をどのような方法で収集・調査するかを考える必要があります。調査方法は、目的や対象、予算に応じて適切に選択することが重要です。ここでは、代表的な4つの調査方法を紹介します。

アンケート調査

アンケート調査は、顧客満足度調査において最も一般的で広く用いられる方法です。Webフォーム、メール、アプリ内ポップアップ、郵送、電話など、様々な媒体を通じて実施できます。

- 特徴:

- NPS、CSAT、CESといった定量的な指標の測定に適しています。

- 選択式と自由記述を組み合わせることで、定量データと定性データ(満足・不満の理由など)の両方を収集できます。

- 一度に多くの顧客から回答を得られるため、全体的な傾向を把握するのに優れています。

- 実施のポイント:

- 目的を明確にする: 何を明らかにするためのアンケートなのか(例:新商品の評価、サポート品質の測定など)を最初に定義します。

- 設問は簡潔に: 質問が多すぎたり、内容が複雑だったりすると、回答率が低下します。設問数は必要最小限に絞り、分かりやすい言葉で問いかけることが重要です。

- 回答しやすい形式: スマートフォンでも回答しやすいレスポンシブデザインのフォームを使用するなど、顧客の負担を軽減する工夫が必要です。

- タイミング: 商品購入直後や問い合わせ完了直後など、記憶が新しいうちにアンケートを依頼すると、より正確な回答を得やすくなります。

- よくある質問:

- Q. アンケートに謝礼は必要ですか?

- A. 必須ではありませんが、謝礼(クーポン、ポイントなど)を用意することで回答率を向上させる効果が期待できます。ただし、謝礼目当ての不誠実な回答が増える可能性も考慮する必要があります。

インタビュー調査

インタビュー調査は、特定の顧客と1対1または少人数のグループで対話し、深層心理や具体的なエピソードを掘り下げていく定性的な調査方法です。

- 特徴:

- アンケートでは得られない、顧客の生の声、感情の機微、利用背景などを詳細に把握できます。

- 「なぜそう思うのか?」「具体的にはどういう状況だったのか?」といった質問を重ねることで、満足や不満の根本的な原因を探ることができます。

- 特に、熱心なファン(推奨者)や強い不満を持つ顧客(批判者)を対象に行うと、非常に価値のあるインサイトが得られます。

- 実施のポイント:

- 対象者の選定: 調査目的に合った顧客(例:LTVが高い顧客、特定の機能をよく使う顧客、最近解約した顧客など)を慎重に選びます。

- 質問項目の準備: 事前に大まかな質問リスト(インタビューガイド)を用意しつつも、当日は相手の話の流れに合わせて柔軟に質問を変えていく姿勢が重要です。

- 聞き役に徹する: インタビュアーは自社の意見を押し付けず、顧客が話しやすい雰囲気を作り、傾聴に徹することが求められます。

- 具体例:

- あるSaaS企業が、NPS調査で「批判者」と判定された顧客数名にインタビューを実施。その結果、製品の機能自体には満足しているものの、「マニュアルが分かりにくく、初期設定に非常に手間取った」という共通の課題が浮き彫りになりました。このインサイトに基づき、導入ガイドの改善やチュートリアル動画の作成といった具体的な施策に繋げることができました。

モニタリング・行動観察調査

モニタリング・行動観察調査は、顧客が実際に商品やサービスを利用している様子を観察し、アンケートやインタビューでは表面化しにくい無意識の行動や課題を発見する方法です。

- 特徴:

- 顧客の「発言」ではなく「行動」から、リアルな利用実態を把握できます。顧客自身も気づいていないような問題点やニーズを発見できる可能性があります。

- Webサイトのユーザビリティテスト(特定のタスクを実行してもらい、どこでつまずくかを観察する)や、店舗での顧客の動線分析などが代表的な手法です。

- 実施のポイント:

- 自然な環境: できるだけ普段と同じ状況で利用してもらうことが重要です。観察されていることを意識させすぎないような配慮が必要です。

- 行動の記録: クリック箇所、視線の動き、滞在時間、発話内容などを客観的に記録します。アイトラッキングツールや行動分析ツールなども活用されます。

- 思考発話法: 観察と同時に、被験者に「今、何を見て、何を考えて、何をしようとしているか」を声に出して話してもらう「思考発話法」を併用すると、行動の背景にある思考プロセスを理解しやすくなります。

顧客からの問い合わせ内容を分析する

カスタマーサポートのコールセンターや問い合わせフォームに日々寄せられる顧客からの声は、顧客満足度に関する情報の宝庫です。これらのデータを分析することで、製品やサービスに関する問題点や改善要望を体系的に把握できます。

- 特徴:

- 顧客が能動的に発信した、具体的で切実な課題が含まれています。

- 問い合わせ内容をカテゴリ(例:「仕様に関する質問」「不具合報告」「料金に関する問い合わせ」など)に分類し、件数を集計することで、特に問題が多い領域を特定できます。

- テキストマイニングツールなどを活用すれば、大量の問い合わせデータから頻出するキーワードや傾向を効率的に抽出できます。

- 実施のポイント:

- データの一元管理: 電話、メール、チャットなど、複数のチャネルからの問い合わせ内容を一元的に管理できる仕組み(CRMやヘルプデスクツールなど)を導入することが望ましいです。

- 定性的な分析: 件数の多さだけでなく、個々の問い合わせ内容を読み込み、顧客がどのような状況で、どんな感情を抱いているのかを理解することも重要です。特に、強い不満や怒りを示す内容は、緊急性の高い課題である可能性があります。

- 社内共有: 分析結果をカスタマーサポート部門内だけでなく、製品開発、マーケティング、営業など、関連部署と定期的に共有し、全社的な改善活動に繋げる体制を築くことが不可欠です。

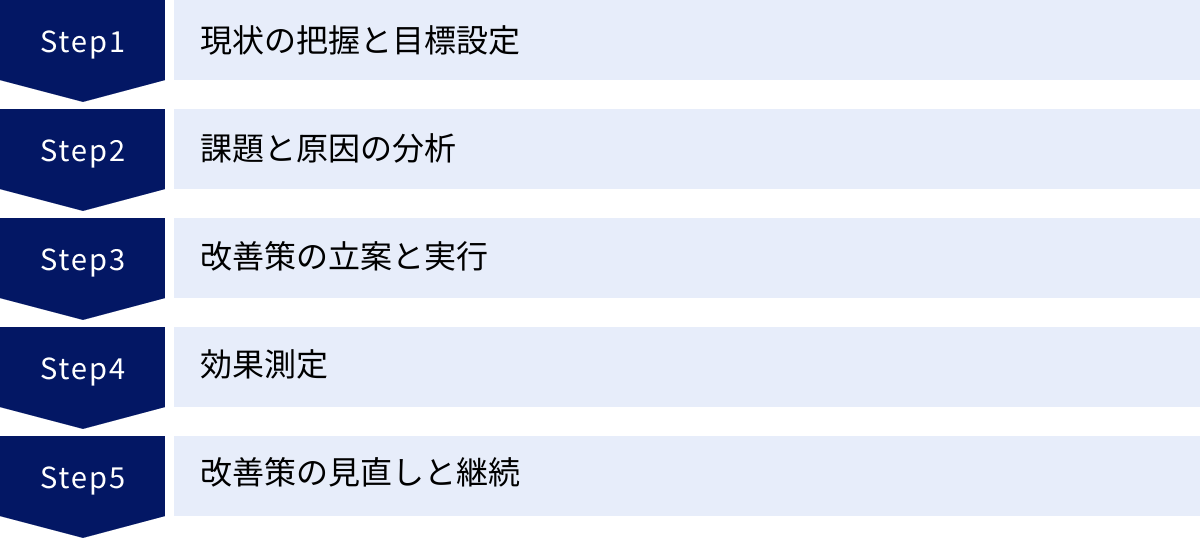

顧客満足度を向上させるための5ステップ

顧客満足度の調査を行い、現状を把握したら、次はいよいよ改善活動のフェーズに入ります。やみくもに施策を打つのではなく、計画的に、そして継続的に取り組むことが成功の鍵です。ここでは、顧客満足度を効果的に向上させるための基本的な5つのステップを、PDCAサイクルに沿って解説します。

① 現状の把握と目標設定

最初のステップは、自社の顧客満足度の現在地を正確に把握し、目指すべきゴールを具体的に設定することです。

- 現状の把握(Plan):

- 前章で解説した調査方法(アンケート、インタビューなど)を用いて、NPS、CSATなどの指標を測定します。

- 部署ごと、商品ごと、顧客セグメントごとなど、分析の切り口を複数持つことで、どこに課題があるのかをより明確にできます。

- 定量データだけでなく、自由記述やインタビューで得られた定性的な声にも耳を傾け、数値の背景にある顧客の感情やストーリーを理解します。

- 目標設定(Plan):

- 現状の数値をベースに、具体的で測定可能な目標を設定します。悪い例は「顧客満足度を上げる」という曖昧な目標です。良い例は「半年後までに、製品AのNPSを現在の+5から+15に向上させる」「3ヶ月後までに、問い合わせ対応のCSATを80%から90%に引き上げる」といった、期限と具体的な数値目標(KGI/KPI)を伴うものです。

- 目標は、挑戦的でありながらも現実的に達成可能なレベルに設定することが、チームのモチベーションを維持する上で重要です。

② 課題と原因の分析

目標を達成するために、現状のスコアを阻害している根本的な課題は何か、その原因はどこにあるのかを深く掘り下げて分析します。

- 課題の特定(Plan):

- 調査結果から、特にスコアが低い項目や、ネガティブな意見が多く寄せられている領域を特定します。例えば、「NPSの批判者が多い」「CESのスコアが悪い」「問い合わせ後のCSATが低い」といった点が課題として浮かび上がります。

- 顧客セグメント別に分析し、特定の顧客層(例:新規顧客、特定のプランの利用者)で満足度が低いといった傾向がないかを確認します。

- 原因の分析(Plan):

- なぜその課題が発生しているのか、という「Why?」を繰り返します。

- 例えば、「問い合わせ後のCSATが低い」という課題に対し、「なぜ低いのか?」→「回答までに時間がかかっているから」→「なぜ時間がかかるのか?」→「担当者のスキル不足で回答を調べるのに時間がかかるから」→「なぜスキルが不足しているのか?」→「十分な研修やマニュアルが整備されていないから」というように、根本原因(真因)を突き止めます。

- この分析には、自由記述コメントの分析、インタビュー調査、現場担当者へのヒアリングなどが有効です。

③ 改善策の立案と実行

特定された根本原因を解決するための、具体的な改善策を立案し、実行に移します。

- 改善策の立案(Plan):

- 分析された原因に対して、直接的な解決策を考えます。上記の例で言えば、「担当者向けの研修プログラムを開発する」「FAQや対応マニュアルを整備・拡充する」といった施策が考えられます。

- 複数の改善策が考えられる場合は、効果の大きさ、実行のしやすさ(コスト、時間)、緊急性などを考慮して優先順位を付けます。

- 誰が、いつまでに、何をするのか、という具体的なアクションプランに落とし込み、担当者と期限を明確にします。

- 改善策の実行(Do):

- 計画に沿って、改善策を実行します。

- 実行プロセスを記録し、計画通りに進んでいるか、何か問題は発生していないかを随時確認します。

④ 効果測定

実行した改善策が、実際に顧客満足度の向上に繋がったかどうかを、客観的なデータに基づいて評価します。

- 効果測定(Check):

- ステップ①で設定したのと同じ指標(NPS、CSATなど)を、改善策の実施後に再度測定します。

- 施策実施前(Before)と実施後(After)の数値を比較し、目標としていた変化があったかを確認します。

- 目標を達成できた場合は、その成功要因は何かを分析します。逆に、目標に届かなかった場合は、その原因は何か(施策が不十分だったのか、原因分析が間違っていたのかなど)を考察します。

- 数値の変化だけでなく、顧客からの自由記述コメントの内容がポジティブに変化したかどうかも確認します。

⑤ 改善策の見直しと継続

効果測定の結果を踏まえ、さらなる改善のための次のアクションを決定します。顧客満足度の向上は、一度きりのプロジェクトではなく、継続的なプロセスです。

- 改善(Action):

- 効果があった施策: なぜ成功したのかを分析し、そのノウハウを他の部署や製品にも展開できないか(横展開)を検討します。また、さらに効果を高めるための追加施策を考えます。

- 効果がなかった施策: なぜうまくいかなかったのかを分析し、アプローチを修正して再度挑戦するか、あるいは別の改善策を試すかを決定します。場合によっては、ステップ②の「課題と原因の分析」に戻ることも必要です。

この①〜⑤のサイクル(PDCAサイクル)を継続的に回し続けることで、組織に顧客満足度向上の文化が根付き、顧客の期待に応え、それを超えるサービスを安定して提供できるようになります。

顧客満足度を向上させる具体的な方法12選

顧客満足度を向上させるための基本的なステップを理解した上で、ここではより具体的で実践的な12の方法を紹介します。これらの施策は、単独で行うよりも、複数を組み合わせて自社の状況に合わせて実行することで、より大きな効果が期待できます。

① 顧客が何を期待しているか把握する

全ての基本は、顧客の「事前期待」を正確に理解することです。顧客が何を求めているのか分からなければ、期待を超えることはできません。アンケート調査、インタビュー、SNS上の声の収集、顧客の行動データ分析などを通じて、「誰が」「どのような状況で」「何を期待して」自社の商品・サービスを利用しているのかを徹底的に把握しましょう。

② 顧客の期待を超えるサービスを提供する

顧客の期待を把握したら、次はその期待を「少しだけ」上回る体験を提供することを目指します。過度なサプライズは必要ありません。例えば、「迅速な問い合わせ対応」を期待している顧客に対して、予想よりも早く回答する。「丁寧な梱包」を期待している顧客に、手書きのメッセージカードを添える。こうした小さな「期待超え」の積み重ねが、顧客の感動とロイヤルティに繋がります。

③ 商品・サービスの品質を向上させる

顧客満足度の根幹をなすのは、提供する商品・サービスそのものの品質です。いくらサポートが丁寧でも、肝心の商品がすぐに壊れたり、サービスの動作が不安定だったりすれば、顧客は満足しません。顧客からのフィードバックや不具合報告を真摯に受け止め、継続的に品質改善(機能追加、バグ修正、耐久性向上など)に取り組むことが不可欠です。

④ 顧客サポート体制を充実させる

顧客が問題を抱えたり、疑問を感じたりした際に、迅速かつ的確にサポートできる体制は、顧客満足度を大きく左右します。サポートチャネル(電話、メール、チャットなど)を複数用意し、顧客が利用しやすい方法で問い合わせられるようにしましょう。また、FAQ(よくある質問)ページを充実させることで、顧客が自己解決できる環境を整えることも重要です。サポート担当者の知識や応対スキルの向上も継続的に行うべきです。

⑤ 顧客とのコミュニケーションを増やす

顧客との接点を「販売時」や「問い合わせ時」だけに限定せず、継続的なコミュニケーションを通じて良好な関係を築くことも有効です。メールマガジンやSNSで役立つ情報を提供したり、顧客限定のイベントを開催したり、購入後に「使い心地はいかがですか?」とフォローアップの連絡をしたりすることで、顧客は「大切にされている」と感じ、企業への親近感を高めます。

⑥ 顧客接点を最適化する

顧客接点(タッチポイント)とは、顧客が企業と接触する全ての機会(Webサイト、店舗、広告、SNS、カスタマーサポートなど)を指します。これらの全ての接点において、一貫性のある質の高い体験を提供すること(CXの向上)が重要です。例えば、Webサイトで見た情報と、店舗でスタッフから聞く情報が異なっていると、顧客は混乱し不信感を抱きます。各接点での体験をマップ化し、どこに問題があるかを洗い出して改善しましょう。

⑦ 定期的にアンケート調査を実施する

顧客の期待や満足度は、時間と共に変化します。一度調査して終わりではなく、定期的にアンケート調査を実施し、顧客満足度の変化を定点観測することが重要です。これにより、市場の変化や自社の施策の効果をタイムリーに把握し、迅速に次のアクションに繋げることができます。

⑧ 従業員満足度(ES)も向上させる

顧客満足度(CS)と従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)には、強い相関関係があると言われています。自社の仕事に誇りを持ち、満足して働いている従業員は、自然と顧客に対して質の高いサービスを提供しようとします。逆に、不満を抱えた従業員が良い顧客対応をすることは困難です。働きやすい環境の整備、適切な評価制度、キャリアパスの提示などを通じて、従業員満足度を高めることは、巡り巡って顧客満足度の向上に繋がるのです。

⑨ CRM(顧客管理システム)を導入する

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客情報(基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴など)を一元管理し、顧客との関係を良好に保つためのシステムです。CRMを活用することで、各顧客の状況に合わせたパーソナライズされた対応が可能になります。例えば、過去の問い合わせ内容を踏まえてサポートしたり、購買履歴に基づいておすすめ商品を提案したりすることで、顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、満足度が高まります。

⑩ SFA(営業支援システム)を導入する

SFA(Sales Force Automation)は、営業活動を効率化し、そのプロセスを可視化するためのシステムです。商談の進捗状況、顧客とのやり取り、提案内容などを記録・管理することで、営業担当者間の情報共有をスムーズにし、属人化を防ぎます。これにより、担当者が変わっても引き継ぎが円滑に行われ、一貫した質の高い営業対応を顧客に提供できるようになり、満足度の向上に貢献します。

⑪ MA(マーケティングオートメーション)を活用する

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動を自動化・効率化するツールです。顧客のWebサイト閲覧履歴やメール開封率などの行動データを基に、それぞれの顧客の興味関心に合わせた情報を、適切なタイミングで自動的に提供します。例えば、特定の製品ページを何度も見ている顧客に、その製品の活用事例を送る、といった施策が可能です。これにより、顧客一人ひとりにとって価値のある情報を提供し、エンゲージメントと満足度を高めることができます。

⑫ アンケートツールを活用する

NPSやCSATなどの顧客満足度調査を効率的かつ効果的に実施するためには、専門のアンケートツールを活用するのがおすすめです。これらのツールは、アンケートフォームの作成、配信、集計、分析といった一連のプロセスを簡単に行える機能を備えています。デザイン性の高いフォームを作成したり、回答結果をリアルタイムでグラフ化したりすることで、調査の質と効率を大幅に向上させることができます。

顧客満足度向上に取り組む際の注意点

顧客満足度向上への取り組みは、企業の成長に不可欠ですが、進め方を誤ると期待した効果が得られないばかりか、かえって顧客の不満を招くことにもなりかねません。ここでは、取り組む際に特に注意すべき3つのポイントを解説します。

調査対象やタイミングを適切に設定する

顧客満足度調査は、ただ実施すれば良いというものではありません。「誰に」「いつ」聞くかによって、得られる結果は大きく変わります。

- 調査対象の適切性:

- 例えば、ロイヤルティの高い優良顧客だけにアンケートを依頼すれば、当然ながら満足度は高く出ますが、それは企業全体の姿を反映しているとは言えません。逆に、解約直後の顧客に聞けば、不満の声が多く集まるでしょう。自社の顧客全体を代表するように、あるいは調査目的に合わせて、対象者を偏りなく、または意図的に選定する必要があります。新規顧客、リピート顧客、休眠顧客など、セグメント別に調査を行うことで、より詳細なインサイトが得られます。

- 調査タイミングの適切性:

- 記憶が新しいうちに聞くのが原則です。商品購入やサービス利用から時間が経ってしまうと、記憶が曖昧になり、正確な評価が得られにくくなります。

- 一方で、サービスの価値が時間とともに発揮されるようなもの(例:学習教材、コンサルティング)の場合、利用直後ではなく、一定期間が経過した後に満足度を聞く方が適切な場合もあります。何に対する満足度を測りたいのかを明確にし、最適なタイミングで調査を実施することが重要です。

顧客の期待値を適切にコントロールする

顧客満足度は「事前期待」と「実績評価」の差で決まるため、顧客の期待値を不用意に上げすぎないことも重要です。広告や営業トークで「絶対に満足させます」「業界No.1の性能です」といった過剰な表現を使うと、顧客の事前期待は非常に高まります。その結果、たとえ質の高いサービスを提供したとしても、高まりすぎた期待に応えきれず、「期待外れ」という不満に繋がってしまうリスクがあります。

企業のプロモーション活動においては、正直かつ誠実な情報提供を心がけ、顧客が抱く期待値を適切なレベルにコントロールすることが求められます。できないことを「できる」と言わない、メリットだけでなくデメリットや注意点も正直に伝える、といった姿勢が、長期的な信頼関係の構築に繋がります。

調査結果を分析して改善に活かす

顧客満足度調査を実施して、結果を眺めて終わりにしてしまうのが最も避けたい失敗です。調査はあくまでスタートラインであり、その結果を深く分析し、具体的な改善アクションに繋げて初めて意味を持ちます。

- 「なぜ」を掘り下げる: NPSが低い、CSATが低いといった結果が出た際に、「スコアが低い」という事実だけで終わらせず、「なぜ低いのか」という根本原因を徹底的に分析しましょう。自由記述コメントの分析や、追加のインタビュー調査などが有効です。

- 全社で共有し、行動する: 分析結果とそこから導き出された改善プランは、特定の部署だけでなく、経営層から開発、営業、マーケティングまで、関連する全部署で共有されるべきです。顧客の声(VoC:Voice of Customer)を全社で受け止め、組織横断で改善に取り組む文化を醸成することが、真の顧客満足度向上を実現します。調査結果がレポートとして眠ってしまうことのないよう、定期的な進捗会議を設けるなど、改善活動を仕組み化することが重要です。

顧客満足度の向上に役立つおすすめツール

顧客満足度向上の取り組みを効率的かつ効果的に進めるためには、テクノロジーの活用が不可欠です。ここでは、顧客情報の管理、調査、コミュニケーションといった各領域で役立つ代表的なツールを、それぞれの特徴とともに紹介します。

CRM/SFAツール

CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)は、顧客情報を一元管理し、全部署で共有することで、一貫性のある質の高い顧客対応を実現するための基盤となります。

Salesforce

Salesforceは、世界中の多くの企業で導入されている、CRM/SFA市場をリードするプラットフォームです。営業支援の「Sales Cloud」、カスタマーサービスの「Service Cloud」、マーケティングの「Marketing Cloud」など、豊富な製品ラインナップが特徴です。高いカスタマイズ性と拡張性を備えており、企業の規模や業種を問わず、自社の業務プロセスに合わせて柔軟にシステムを構築できます。

参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト

HubSpot

HubSpotは、「インバウンド」の思想に基づいたマーケティング、セールス、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)の機能を統合したプラットフォームです。特に、無料で利用開始できるCRM機能が強力で、スタートアップや中小企業から広く支持されています。各ツールがシームレスに連携するため、顧客獲得から育成、サポートまでの一連の流れをスムーズに管理できます。

参照:HubSpot, Inc.公式サイト

Zoho CRM

Zoho CRMは、圧倒的なコストパフォーマンスで知られるCRM/SFAツールです。手頃な価格でありながら、営業支援、マーケティング、サポートに必要な機能が網羅されています。また、会計、人事、プロジェクト管理など、40種類以上のビジネスアプリケーション群「Zoho One」との連携が強みで、Zoho製品だけで企業活動の多くをカバーできます。

参照:ゾーホージャパン株式会社公式サイト

アンケートツール

顧客満足度を測定するためのアンケートを、手軽に作成・配信・分析できるツールです。

Googleフォーム

Googleが提供する無料で利用できるアンケート作成ツールです。直感的な操作で簡単にアンケートを作成でき、回答は自動的にGoogleスプレッドシートに集計されるため、データ管理や分析が容易です。シンプルなCSAT調査や社内アンケートなどに適しています。

参照:Google公式サイト

SurveyMonkey

高機能で専門的なアンケート調査が可能な世界最大級のオンラインアンケートツールです。豊富なテンプレート、質問の分岐(ロジック機能)、AIによる分析支援など、高度な機能を備えています。NPS調査や大規模な市場調査など、より本格的な調査を行いたい場合に最適です。

参照:SurveyMonkey Inc.公式サイト

formrun

デザイン性の高いフォームを簡単に作成できることに加え、問い合わせ対応管理(カンバン方式でのステータス管理)までを一気通貫で行えるツールです。Webサイトの問い合わせフォームやアンケートフォームとして設置し、集まった回答をチームで効率的に処理・対応したい場合に非常に便利です。

参照:株式会社ベーシック公式サイト

コミュニケーション・情報共有ツール

顧客とのコミュニケーション品質を高めたり、社内のナレッジを共有して対応レベルを平準化したりするためのツールです。

MiiTel

MiiTelは、AIを搭載したIP電話システムです。全ての通話内容を自動で録音・文字起こしし、AIが会話の速度、ラリー回数、沈黙の時間などを分析・可視化します。これにより、営業やカスタマーサポートの担当者が自身の対応を客観的に振り返ったり、トップパフォーマーの話し方を学んだりすることが可能になり、組織全体の応対品質向上に大きく貢献します。

参照:株式会社RevComm公式サイト

NotePM

NotePMは、「社内版Wikipedia」のような感覚で使えるナレッジ共有ツールです。業務マニュアル、議事録、FAQ、日報、プロジェクトのノウハウといった、社内に散在しがちな情報を一箇所に集約し、誰でも簡単に検索・閲覧できる状態にします。これにより、ベテランの知識が属人化するのを防ぎ、新人でも質の高い顧客対応ができるようになるなど、組織全体のサービスレベルの平準化に役立ちます。

参照:株式会社プロジェクト・モード公式サイト

まとめ

本記事では、顧客満足度(CS)の基本概念から、その重要性、測定指標、調査方法、そして具体的な向上施策まで、幅広く解説してきました。

顧客満足度は、もはや単なる「顧客サービス」の一環ではありません。リピート顧客の維持、LTVの向上、ブランドイメージの強化、競合との差別化といった、企業の持続的な成長に直結する、極めて重要な経営課題です。

顧客満足度向上の取り組みは、以下のステップで計画的かつ継続的に進めることが成功の鍵となります。

- 現状の把握と目標設定: NPSやCSATなどの指標で現在地を測り、具体的な目標を立てる。

- 課題と原因の分析: 数値の裏にある根本的な原因を掘り下げる。

- 改善策の立案と実行: 原因を解決するためのアクションプランを立て、実行する。

- 効果測定: 施策の前後で数値を比較し、効果を客観的に評価する。

- 改善策の見直しと継続: 結果を元に次のアクションを決め、PDCAサイクルを回し続ける。

そして、そのプロセスにおいては、顧客の期待の把握、商品・サービスの品質向上、サポート体制の充実、従業員満足度の向上といった多角的なアプローチが求められます。CRMやアンケートツールなどを効果的に活用することも、取り組みを加速させる上で非常に有効です。

この記事が、貴社の顧客満足度向上の取り組みを成功に導くための一助となれば幸いです。まずは自社の顧客の声に耳を傾けることから始めてみましょう。