企業の製品やサービスをアピールする上で、今や欠かせないコンテンツとなった「導入事例」。多くの企業がWebサイトや営業資料で活用していますが、その作り方や効果的な見せ方に悩んでいる担当者も少なくありません。質の高い導入事例は、見込み客の共感と信頼を獲得し、購買意欲を大きく後押しする強力な武器となります。

この記事では、導入事例の基本的な役割から、成果につながる導入事例を作成するための具体的な7つのステップ、すぐに使える構成テンプレート、そして読者の心を動かす書き方のコツまで、網羅的に解説します。これから導入事例の作成に取り組む方はもちろん、既存の導入事例の効果をさらに高めたいと考えている方も、ぜひ参考にしてください。

目次

導入事例とは?

まずはじめに、「導入事例」とは具体的にどのようなコンテンツを指すのか、その定義と重要性について深く理解することから始めましょう。類似する「活用事例」や「お客様の声」との違いを明確にすることで、導入事例ならではの役割と目的が見えてきます。

活用事例やお客様の声との違い

マーケティングコンテンツの中には、導入事例と似た目的で使われる「活用事例」や「お客様の声」といったものがあります。これらは混同されがちですが、それぞれに異なる役割と焦点があります。それぞれの違いを理解し、目的に応じて適切に使い分けることが重要です。

| コンテンツの種類 | 目的と焦点 | 特徴 |

|---|---|---|

| 導入事例 (Case Study) | 課題解決のストーリーを伝え、見込み客の共感を呼ぶ | 導入前の「課題」から導入後の「成果」までを物語形式で紹介。Why(なぜ選んだか)とHow(どう解決したか)に焦点を当てる。 |

| 活用事例 (Use Case) | 製品・サービスの具体的な使い方を示し、利用イメージを促進する | 特定の機能や使い方にフォーカスし、「こんな使い方ができる」という発見を提供する。What(何ができるか)を具体的に解説する。 |

| お客様の声 (Testimonial) | 短い推薦文で、製品・サービスへの信頼性を高める | 顧客からのポジティブな評価や感想を簡潔に紹介。顔写真付きの短いコメントなどで信頼性や安心感を醸成する。 |

導入事例は、これらの中で最も詳細で物語性の強いコンテンツです。単なる機能紹介や推薦の言葉に留まらず、一社の顧客が抱えていた具体的な「課題(Before)」が、自社の製品・サービスを導入することによって、どのように「解決・成功(After)」に至ったのか、そのプロセス全体をドキュメンタリーのように描きます。これにより、同様の課題を抱える他の見込み客は、「この企業と同じように、自分たちの課題もこの製品で解決できるかもしれない」と、課題を“自分ごと化”しやすくなります。つまり、導入事例の主役は製品ではなく、あくまで「顧客の成功体験」そのものなのです。

一方、活用事例は、製品・サービスの「機能」や「使い方」に焦点を当てます。例えば、あるプロジェクト管理ツールであれば、「ガントチャート機能を使った大規模プロジェクトの進捗管理方法」や「外部ツール連携による情報集約のテクニック」といった、具体的な利用シーンを紹介します。これは、すでに製品に興味を持っている見込み客や、既存顧客に対して、より深く、便利な使い方を提案し、製品価値の理解を深めてもらうことを目的とします。

そして、お客様の声は、最もシンプルで直接的な推薦コンテンツです。「このサービスのおかげで業務効率が上がりました!」「サポートが手厚く安心して利用できます」といった、顧客からの短いコメントや評価を掲載します。これは、製品・サービスに対する第三者からのポジティブな評価(社会的証明)を手軽に提示し、見込み客の最終的な意思決定における不安を払拭する役割を担います。

このように、それぞれのコンテンツは目的と伝えるべき情報が異なります。導入事例は課題解決のストーリーで共感を、活用事例は具体的な使い方で理解を、お客様の声は短い推薦で信頼を、それぞれ獲得するためのツールと考えるとよいでしょう。

なぜ導入事例は重要なのか

では、なぜBtoB(企業間取引)マーケティングにおいて、導入事例はこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、現代の購買担当者が情報収集を行う際の行動様式と、心理的な意思決定プロセスに深く関わっています。

第一に、導入事例は「社会的証明(Social Proof)」の最も強力な形態の一つだからです。社会的証明とは、人は他人の行動を基準に自分の行動を決定する傾向がある、という心理原則を指します。特に、高額で導入の失敗が許されないBtoB商材の選定においては、「他の企業、特に自分たちと似たような企業が導入して成功している」という事実が、非常に強力な安心材料となります。スペック表や機能一覧だけでは伝わらない「実際に使って得られた価値」を、第三者の視点から証明してくれるのが導入事例なのです。

第二に、見込み客の課題解決に対する解像度を高める効果があります。自社の製品・サービスが「〇〇を解決できます」と謳うだけでは、見込み客は具体的なイメージを描きにくいものです。しかし、導入事例を通じて、ある企業が直面していた「具体的な課題の背景」「試行錯誤のプロセス」「導入によってもたらされた具体的な数値的成果」をストーリーとして読むことで、見込み客は自社の状況と照らし合わせ、導入後の成功イメージをリアルに想像できるようになります。これは、製品・サービスへの興味を「検討」のフェーズへと引き上げる上で極めて重要です。

第三に、営業活動を強力にサポートする武器となる点も挙げられます。営業担当者が商談の場で「実は、御社と同じ業界のA社様では、私どものサービスでこのような成果を上げていらっしゃいます」と導入事例を提示することで、その提案には一気に説得力と客観性が増します。顧客が抱えるであろう疑問や不安に対し、先回りして「成功した先人」の事例を示すことで、スムーズな合意形成を促すことができます。

最後に、導入事例は一度作成すれば、Webサイト、営業資料、広告、セミナー、メルマガなど、様々なチャネルで活用できる資産価値の高いコンテンツです。良質な導入事例を複数ストックしておくことは、マーケティング・営業活動全体の底上げに直結します。

要するに、導入事例は単なる宣伝資料ではなく、見込み客の共感を生み、信頼を構築し、具体的な導入イメージを喚起することで、購買意思決定を力強く後押しする、BtoBマーケティングにおける中核的なコンテンツなのです。

導入事例を作成する目的

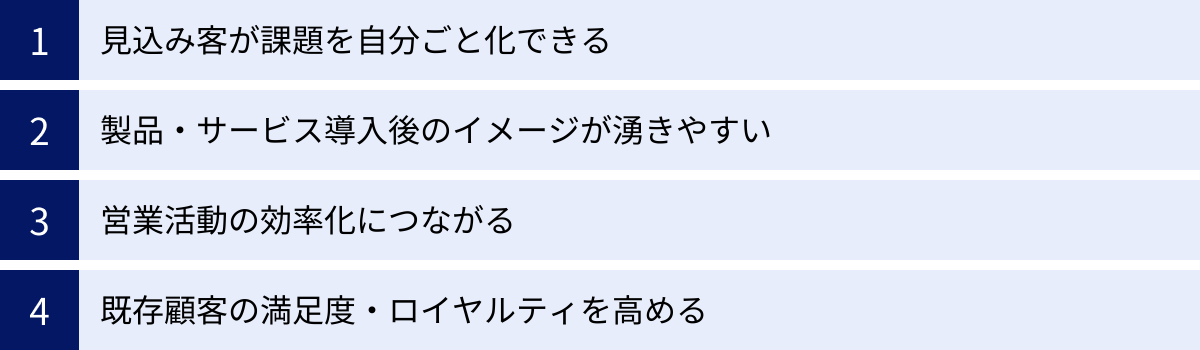

導入事例の重要性を理解した上で、次にその作成目的をより具体的に掘り下げていきましょう。目的を明確に意識することで、どのような情報を盛り込み、どのように見せるべきかの方向性が定まります。導入事例がもたらす戦略的な価値は、主に以下の4つに集約されます。

見込み客が課題を自分ごと化できる

導入事例が持つ最大の力の一つは、見込み客に「これは自分のための物語だ」と感じさせ、課題を自分ごととして捉えさせる能力にあります。多くの見込み客は、自社が抱える課題を漠然とは認識していても、その深刻さや解決の緊急性を明確に言語化できていないケースが少なくありません。

例えば、「なんとなく社内の情報共有がうまくいっていない」と感じている担当者がいたとします。その担当者が、「従業員300名、複数拠点を持つ製造業が、拠点間の連携不足による納期遅延と情報伝達ミスに悩み、グループウェアを導入して情報共有のリアルタイム化を実現。結果、納期遅延が80%削減され、月20時間の会議時間が短縮された」という導入事例を読んだらどうでしょうか。

「うちの会社と規模も近い」「拠点間の連携不足、まさにうちの課題だ」「納期遅延、うちでも問題になっている」「会議の多さも何とかしたいと思っていた」…といったように、事例で描かれている状況と自社の状況を重ね合わせ、漠然としていた課題が具体的なシーンとして頭の中に再現されます。 そして、「この企業が解決できたのなら、うちも同じように解決できるかもしれない」という希望と期待が生まれ、製品・サービスへの関心が一気に高まるのです。

このように、導入事例は抽象的な課題に具体的な輪郭を与え、見込み客の潜在的なニーズを顕在化させる強力なトリガーとなります。したがって、導入事例を作成する際は、ターゲットとする見込み客が最も共感しやすいであろう「課題」の描写に力を入れることが極めて重要です。

製品・サービス導入後のイメージが湧きやすい

製品やサービスのWebサイトには、機能一覧やスペック表が掲載されています。しかし、それらの情報だけを見て、自社の業務にどのようにフィットし、どのような変化がもたらされるのかを具体的に想像するのは、買い手にとって非常に難しい作業です。特に、形のないソフトウェアやサービス(SaaS)の場合はなおさらです。

導入事例は、この「導入後の未来」を鮮明に描き出すための、いわば仮想体験装置の役割を果たします。

- Before: 導入前は、担当者が毎日2時間かけて手作業でExcelにデータを入力しており、入力ミスや属人化が問題となっていた。

- After: 導入後は、データが自動で連携・集計されるようになり、作業時間は1日10分に短縮。担当者は空いた時間でデータ分析や改善提案といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになった。

上記のようなビフォーアフターを具体的に示すことで、見込み客は「あの面倒な作業がなくなるのか」「うちの担当者も、もっとクリエイティブな仕事に時間を使えるようになるかもしれない」と、製品・サービスがもたらすポジティブな変化を具体的にイメージできます。

さらに、導入プロセスで「どのような設定を行ったか」「社内への展開でどんな工夫をしたか」といった情報も盛り込むことで、導入に対するハードルや不安を下げることができます。「意外と簡単に導入できそうだ」「このステップなら自社でも対応できそうだ」と感じてもらうことで、検討の確度はさらに高まります。

機能の羅列では伝わらない「価値」や「体験」を伝えること。これが、導入事例の重要な目的の一つです。

営業活動の効率化につながる

導入事例は、マーケティング部門だけでなく、営業部門にとっても極めて有効なツールです。商談の現場で活用することで、営業活動の効率と質を大きく向上させることができます。

まず、提案の説得力を飛躍的に高めます。 営業担当者が自社の製品のメリットをどれだけ熱心に語っても、それはあくまで「売り手側の主張」として受け取られがちです。しかし、そこに「実際に導入されたお客様の声」として導入事例を加えることで、提案に客観性と信頼性が生まれます。「第三者のお墨付き」があることで、顧客は安心して話を聞き、提案内容を受け入れやすくなります。

特に、顧客が懸念を示した際に、それを払拭する材料として効果を発揮します。 例えば、「うちのような特殊な業界でも使えるのか?」という懸念には、同業界の導入事例を。「導入後のサポート体制が不安だ」という声には、手厚いサポートを評価する企業の事例を提示することで、的確に不安を解消できます。

また、インサイドセールスがアポイントを獲得する際にも有効です。電話やメールで「御社と同じ〇〇業界の企業様で、弊社のサービスによって△△という課題を解決された事例がございます。ぜひ詳しくご紹介させていただけませんか?」と切り出すことで、相手の興味を引き、商談化率を高めることができます。

このように、導入事例は、新規アポイント獲得から商談、クロージングに至るまで、営業プロセスのあらゆる段階で営業担当者を支え、顧客とのコミュニケーションを円滑にする潤滑油の役割を果たすのです。質の高い導入事例をストックしておくことは、営業チーム全体のパフォーマンス向上に直結します。

既存顧客の満足度・ロイヤルティを高める

導入事例の目的は、新規顧客の獲得だけではありません。実は、既存顧客との関係を強化し、顧客満足度やロイヤルティ(忠誠心)を高めるという、LTV(顧客生涯価値)向上に寄与する側面も持っています。

まず、導入事例の取材対象として協力をお願いすること自体が、顧客との良好なコミュニケーションの機会となります。自社の成功体験を語る中で、顧客は導入時の判断が正しかったことを再認識し、自社サービスへの愛着を深めることがあります。また、「成功事例として取り上げられる」ことは、顧客企業にとっても自社の先進的な取り組みをアピールする機会となり、一種のステータスとなります。

さらに、公開された導入事例は、他の既存顧客にとっても有益な情報源となります。他社が製品・サービスをどのように活用して成果を上げているかを知ることで、「自社では気づかなかった、こんな便利な使い方があるのか」「この機能を活用すれば、もっと成果を出せるかもしれない」といった新たな発見が生まれます。これは、製品・サービスの活用を促進し、顧客の成功体験をさらに後押しすることにつながります。

結果として、顧客は製品・サービスから得られる価値を最大化でき、満足度が向上します。満足度の高い顧客は、サービスを継続して利用してくれるだけでなく、より上位のプランへのアップグレード(アップセル)や、関連サービスの追加契約(クロスセル)に応じてくれる可能性も高まります。

このように、導入事例は新規顧客と既存顧客の双方にアプローチできる稀有なコンテンツです。顧客の成功を称え、その知見を他の顧客へと共有するサイクルを生み出すことで、健全な顧客コミュニティを育み、事業の持続的な成長を支える基盤となるのです。

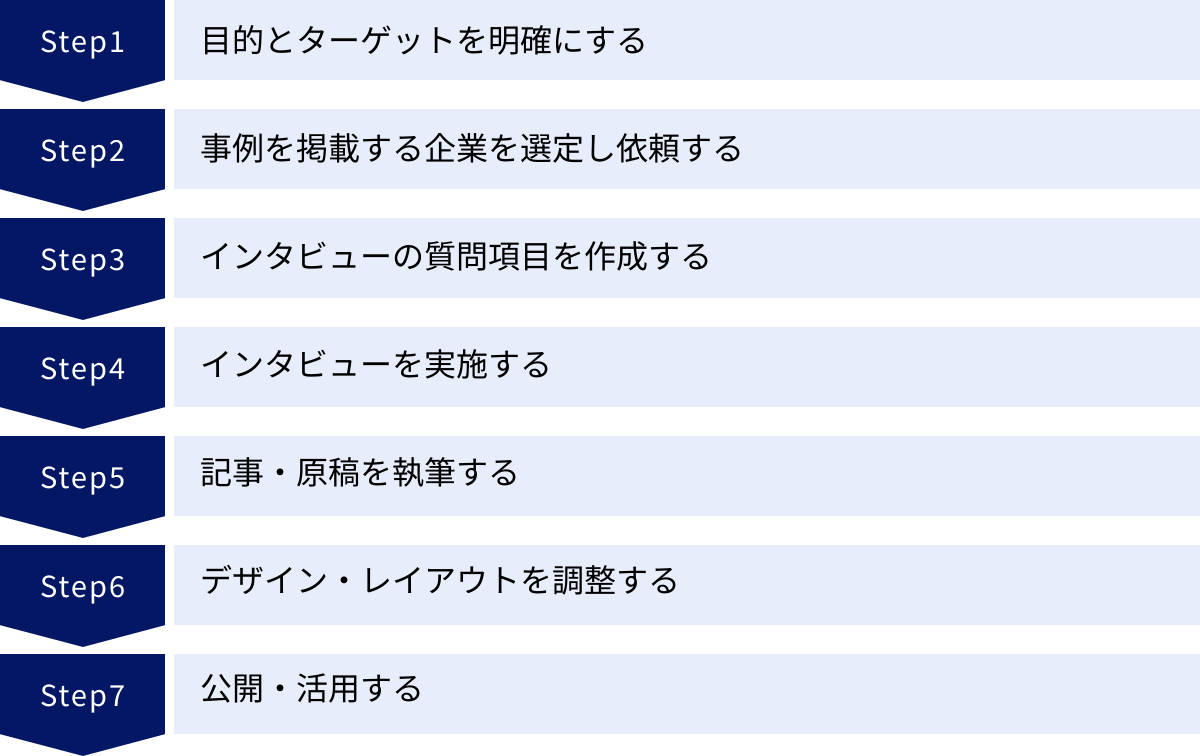

導入事例の作り方【7ステップ】

それでは、実際に成果の出る導入事例を作成するための具体的なプロセスを、7つのステップに分けて解説していきます。このステップを着実に実行することで、質の高い導入事例を効率的に制作できるようになります。

① 目的とターゲットを明確にする

何事も最初が肝心です。導入事例制作においても、「誰に、何を伝えて、どうなってほしいのか」という目的とターゲットを明確に定義することが、プロジェクト全体の成否を分けます。

まず、「目的」を考えます。例えば、以下のような目的が考えられます。

- 新規リード獲得: 特定の課題を持つ見込み客をWebサイトに集め、問い合わせや資料請求につなげたい。

- 商談化率の向上: リードとして獲得した見込み客に、より具体的な導入イメージを持たせ、商談への確度を高めたい。

- 特定市場の開拓: 新しく参入したい業界や、まだ実績の少ない企業規模の顧客層にアピールしたい。

- 製品の特定機能の訴求: 新機能や、あまり知られていないが強力な機能の活用方法をアピールしたい。

- 顧客ロイヤルティ向上: 既存顧客の成功を称え、他の顧客の活用を促進したい。

次に、その目的を達成するために「ターゲット」を具体的に設定します。いわゆるペルソナ設定です。

- 業界・業種: 製造業、IT・通信、小売業、医療・介護など。

- 企業規模: 従業員数、売上高など(例:従業員50名以下の中小企業、1000名以上の大企業)。

- 部署・役職: 経営者、マーケティング部長、情報システム担当者、現場のリーダーなど。

- 抱えている課題: 「コストを削減したい」「売上を伸ばしたい」「業務の属人化を解消したい」「DXを推進したい」など。

- ITリテラシー: 専門知識が豊富な層か、初心者層か。

例えば、「従業員100〜500名規模の製造業の工場長」をターゲットとし、「旧態依然とした生産管理の課題を解決し、DXを推進するイメージを持ってもらう」ことを目的とするならば、選ぶべき事例は同規模・同業界の成功事例であり、記事の内容も生産管理の専門用語をある程度含みつつ、経営層にも響くコスト削減や生産性向上の数値を盛り込むべき、という方向性が見えてきます。

この最初のステップで方向性を固めておくことで、後の企業選定、質問作成、記事執筆の全てのプロセスにおいて判断のブレがなくなります。

② 事例を掲載する企業を選定し依頼する

目的とターゲットが明確になったら、それに合致する事例となりうる顧客企業を選定します。闇雲に依頼するのではなく、戦略的に候補先を選ぶことが重要です。

【選定基準の例】

- 目的・ターゲットとの合致度: ステップ①で設定したペルソナに最も近い企業はどこか。

- 導入成果の明確さ: 定量的(数値的)な成果、または定性的な成果が明確に出ているか。

- 知名度・信頼性: 業界内で知名度があったり、ロゴの掲載許可が得られたりすると、事例の信頼性が高まる。

- 協力的な関係性: 日頃からコミュニケーションが良好で、依頼を快く引き受けてくれそうか。カスタマーサクセス担当者や営業担当者からの推薦も参考にしましょう。

- ストーリー性: 導入前後のギャップが大きく、物語として面白いか。

候補をリストアップしたら、いよいよ協力の依頼です。これは非常にデリケートなプロセスなので、丁寧なアプローチを心がけましょう。

【依頼のポイント】

- 依頼の窓口: まずは、日頃からコミュニケーションを取っている営業担当やカスタマーサクセス担当を通じて、打診するのが最もスムーズです。

- 相手へのメリットを提示: なぜ協力してほしいのかという熱意と共に、相手企業にとってのメリットを明確に伝えます。

- 広報・PR効果: 「貴社の先進的な取り組みを、弊社のWebサイト(月間〇〇PV)やメディアで発信し、認知度向上に貢献します」

- 採用効果: 「働き方改革の成功事例として、採用候補者へのアピールにつながります」

- 感謝のしるし: 謝礼(掲載料)や、自社サービスの割引、限定セミナーへの招待などのインセンティブを用意することも有効です。

- 負担を最小限に: 取材時間(例:1時間程度)、原稿確認の手間など、相手の負担がどの程度かを正直に伝え、できる限り協力しやすい形を提案します。

- 正式な依頼状: 口頭での打診で感触が良ければ、プロジェクトの概要、目的、公開範囲、スケジュール、メリットなどをまとめた正式な依頼状(メールや企画書)を送付し、社内での承認を得てもらいやすくします。

顧客にとって、事例への協力は業務外のタスクです。感謝の気持ちを忘れず、パートナーとして一緒に良いものを作り上げたいという姿勢で臨むことが、成功の鍵となります。

③ インタビューの質問項目を作成する

取材の許可が得られたら、次はインタビューの準備です。質の高い記事は、質の高いインタビューから生まれます。そのためには、練り上げられた質問項目が不可欠です。

質問は、後述する「導入事例の基本的な構成テンプレート」の流れを意識して作成するのが基本です。

- 導入前の課題 (Before)

- 当時、どのような業務・経営課題を抱えていらっしゃいましたか?(背景)

- その課題によって、具体的にどのような問題(機会損失、コスト増など)が発生していましたか?

- 課題解決のために、これまでどのような対策を試みましたか?

- 導入のきっかけ・決め手 (Process)

- 弊社の製品・サービスをどこで知りましたか?

- 課題解決のために、どのような情報収集や比較検討を行いましたか?(他社製品との比較など)

- 最終的に、弊社の製品・サービスを導入する「決め手」となった点は何でしたか?(機能、価格、サポート、担当者の対応など)

- 導入後の成果・効果 (After)

- 導入後、課題はどのように解決されましたか?具体的な変化を教えてください。

- 【定量的効果】 売上、コスト、時間、顧客満足度など、数値で示せる成果はありますか?(例:「〇〇が△△%向上した」)

- 【定性的効果】 業務効率、従業員のモチベーション、チームのコミュニケーションなどにどのような良い変化がありましたか?

- 導入して最も良かったと感じる点はどこですか?

- 現場のメンバーからはどのような声が上がっていますか?

- 今後の展望 (Future)

- 今後、弊社の製品・サービスをどのように活用していきたいですか?

- 貴社の事業の今後のビジョンや目標についてお聞かせください。

- メッセージ

- 同じような課題を抱える他の企業へ向けて、メッセージやアドバイスがあればお願いします。

【質問作成のコツ】

- オープンクエスチョンを中心に: 「はい/いいえ」で終わらない、「なぜ?」「どのように?」といった質問で、具体的なエピソードや考えを引き出します。

- 事前にリサーチ: 取材先の企業サイトやプレスリリースを読み込み、「おそらくこういう課題があったのではないか」という仮説を立て、それを確認・深掘りするような質問を用意します。

- 質問リストは事前に共有: インタビュイー(取材対象者)に事前に質問リストを共有しておくと、相手も準備ができ、当日の回答がスムーズになります。

④ インタビューを実施する

準備が整ったら、いよいよインタビュー本番です。オンラインでも対面でも、リラックスした雰囲気で本音を語ってもらうための工夫が重要です。

- 開始前: 機材(ICレコーダー、カメラ、PC)のチェックは念入りに。録音・録画の許可を改めて取ります。

- アイスブレイク: 本題に入る前に、簡単な自己紹介や雑談を交わし、場の空気を和ませましょう。

- 傾聴の姿勢: 相槌やうなずきを大切に。相手の話を遮らず、まずは最後まで聞くことに徹します。

- 深掘り: 用意した質問に答えてもらったら、「それはなぜですか?」「具体的に言うと?」「その時、どう感じましたか?」といった追加の質問で、エピソードの解像度を高めていきます(5W1Hを意識)。

- 感謝を伝える: 話の中に素晴らしいエピソードや成果が出てきたら、「それは素晴らしいですね!」「大変なご苦労があったのですね」など、共感や賞賛の気持ちを素直に伝えます。

- 時間管理: 予定時間内に終われるよう、ペース配分を意識します。最後に言い残したことがないか確認する時間も設けましょう。

インタビューは、単なる情報収集の場ではなく、顧客との関係を深めるコミュニケーションの場と捉えることが大切です。

⑤ 記事・原稿を執筆する

インタビューで得た生の情報を、読者の心に響く記事へと昇華させる工程です。録音した音声データを文字起こしし、それを元に構成に沿って執筆を進めます。

- ストーリーの再構築: 文字起こしされたテキストは、話があちこちに飛んでいることが多いです。これを「課題→きっかけ→成果→展望」という一貫したストーリーになるように、情報の順番を並べ替え、整理します。

- 読者視点での編集: インタビュイーの言葉を尊重しつつも、専門用語や社内用語は、ターゲット読者が理解できる平易な言葉に翻訳します。

- 魅力的なタイトルの作成: 記事全体の内容を要約し、ターゲットが思わずクリックしたくなるような、課題と成果を含んだタイトルを考えます。

- 数字と具体性の強調: インタビューで得た定量的な成果(数字)や、具体的なエピソードを積極的に盛り込み、記事の説得力を高めます。

- 顧客確認(原稿レビュー): これは必須のプロセスです。完成した原稿は、必ず取材先の担当者に確認してもらい、事実誤認や表現のニュアンスに問題がないかチェックを受けます。修正依頼には真摯に対応し、双方が納得する形で完成させます。

⑥ デザイン・レイアウトを調整する

優れた文章も、読みにくいデザインではその魅力が半減してしまいます。公開する媒体(Webサイト、PDF資料など)に合わせて、視覚的に魅力的で分かりやすいデザインに仕上げます。

- 写真の活用: 担当者の笑顔の写真や、オフィス、製品を使っている風景などの写真を効果的に配置することで、記事に信頼性と臨場感が生まれます。

- 図やグラフ: 導入前後の比較や、成果を示す数値をグラフやインフォグラフィックにすることで、読者は直感的に内容を理解できます。

- 読みやすさへの配慮: 適度な改行、箇条書きの活用、重要な部分の太字化、余白の確保など、読者がストレスなく読み進められるレイアウトを心がけます。

- ハイライト(まとめ)の設置: 記事の冒頭や途中に、導入企業の課題や成果を簡潔にまとめたボックスを設けると、時間がない読者にも要点が伝わりやすくなります。

⑦ 公開・活用する

素晴らしい導入事例が完成しても、それを見てもらえなければ意味がありません。作成したコンテンツを最大限に活用するための戦略を立て、実行します。

- Webサイトへの掲載: 専用の導入事例ページを作成し、業界別、課題別などで検索・絞り込みができるようにすると、ユーザーの利便性が高まります。

- SEO対策: ターゲットが検索しそうなキーワード(例:「製造業 生産管理 課題」「SaaS 導入事例 営業支援」)をタイトルや見出しに含め、自然検索からの流入を狙います。

- 多チャネルでの発信:

- 営業・CS活動での活用: 営業資料としてPDF版を用意したり、商談時にWebページを見せたりします。カスタマーサクセス担当者が、他の顧客の活用促進のために紹介することもあります。

- 効果測定: 公開後は、PV数、読了率、事例経由の問い合わせ数などを計測し、どのような事例が反響を呼ぶのかを分析します。この分析結果を、次の事例作成に活かすことで、PDCAサイクルを回していきます。

導入事例は、作って終わりではなく、育て、活用し続けることで、その価値を最大化できる資産なのです。

導入事例の基本的な構成テンプレート

読者がスムーズに内容を理解し、共感できるようにするためには、情報の提示順序、つまり「構成」が非常に重要です。ここでは、多くの成功事例で採用されている、王道ともいえる基本的な構成テンプレートを紹介します。この型をベースに、取材内容に応じて肉付けしていくとよいでしょう。

| 構成要素 | 記載する内容のポイント |

|---|---|

| タイトル・見出し | 誰の、どんな課題が、どう解決されたかが一目でわかるようにする。「〇〇株式会社様:手作業によるデータ集計地獄から脱却!△△導入で月80時間の工数削減を実現」のように、具体的な企業名、課題、成果(特に数字)を入れるのが効果的。 |

| 導入企業の基本情報 | 企業の概要(業界、事業内容、従業員規模、設立年など)を簡潔にまとめる。読者が「自社と似ている」と感じ、共感しやすくなるための導入部。企業のロゴも必ず掲載する。 |

| 導入前の課題 | なぜこの製品・サービスが必要だったのか、その背景をリアルに描写する。「どんな状況で」「誰が」「何に困っていたのか」を具体的に。読者が最も感情移入するパートであり、ストーリーの起点となる。 |

| 導入のきっかけ・決め手 | 数ある選択肢の中から、なぜ自社の製品・サービスが選ばれたのかを明らかにする。他社製品との比較検討の過程や、機能、価格、サポート、営業担当者の人柄など、最終的な決定打(キラーファクター)を具体的に記述する。 |

| 導入後の具体的な成果・効果 | 導入によってもたらされた変化を、定量的・定性的な両面から示す。【定量的成果】(売上、コスト、時間など)はグラフなどで視覚的に示すと効果的。【定性的成果】(従業員の意識変化、組織風土の改善など)は担当者の言葉で語ってもらう。 |

| 今後の展望 | 製品・サービスを今後どのように活用していきたいか、将来的なビジョンを語ってもらう。自社との長期的なパートナーシップを印象付け、読者にさらなる期待感を持たせる。 |

| 顧客からのメッセージ | 取材担当者の顔写真と共に、これから導入を検討している企業への応援メッセージやアドバイスを掲載する。人間味あふれるリアルな声が、読者の最後のひと押しとなる。 |

タイトル・見出し

タイトルは、導入事例の「顔」です。読者はタイトルを見て、その記事を読むかどうかを数秒で判断します。そのため、「誰が(Who)」「何を課題とし(Before)」「どうなったか(After)」が一瞬で伝わるように工夫する必要があります。

- 良い例: 「月間100時間の残業を削減!株式会社〇〇がバックオフィス業務の自動化に成功した秘訣とは」

- 悪い例: 「株式会社〇〇様 導入事例」

良い例のように、具体的な数字や、読者の興味を引く「秘訣とは?」といった言葉を入れることで、クリック率が大きく変わります。記事本文中の見出しも同様に、そのセクションで何が語られているのかが明確にわかるように設定しましょう。

導入企業の基本情報・プロフィール

このセクションは、読者が導入企業と自社を比較し、事例を自分ごととして捉えるための重要な導入部です。

- 会社名: 正式名称を記載します。

- ロゴ: 企業の公式ロゴを掲載することで、信頼性が増します。必ず使用許可を取りましょう。

- 所在地: 本社の場所を記載します。

- 設立年: 企業の歴史を示します。

- 事業内容: どのようなビジネスを行っているのかを簡潔に説明します。

- 従業員数: 読者が自社の規模と比較するための重要な指標です。

これらの情報を箇条書きや表で簡潔にまとめることで、読者はすぐに企業の全体像を把握できます。

導入前の課題

ここからがストーリーの本編です。導入事例の成功は、「課題」の描写がいかにリアルで、読者の共感を呼べるかにかかっていると言っても過言ではありません。

- 課題の背景: なぜその課題が発生したのか(事業拡大、組織変更、市場の変化など)。

- 具体的な問題点: 課題によって、具体的にどのような痛み(コスト増、売上減、従業員の疲弊、顧客満足度の低下など)が生じていたのか。

- 担当者の苦悩: 「毎日のように深夜まで残業していた」「ミスが許されないプレッシャーで精神的に辛かった」など、担当者の感情的な側面を描写すると、ストーリーに深みが出ます。

- 過去の試み: 課題解決のために、これまでどんなことを試してきたが、うまくいかなかったのか。その失敗談が、新たな解決策としての自社製品の価値を高めます。

導入のきっかけ・決め手

課題を抱えた企業が、どのようにして自社の製品・サービスにたどり着き、なぜそれを選んだのか。このプロセスは、見込み客がこれからたどるであろう購買プロセスそのものであり、非常に参考になる情報です。

- 認知のきっかけ: Web検索、広告、展示会、知人からの紹介など、何が最初の接点だったのか。

- 比較検討のプロセス: 他にどのような製品・サービスを検討したのか。それぞれのメリット・デメリットをどう評価したのか。

- 最終的な決め手:

- 機能面: 「自社の特殊な業務フローに唯一対応できる機能があった」

- 価格面: 「初期費用が安く、スモールスタートできた」

- サポート面: 「導入時のサポートが手厚く、安心して任せられると感じた」

- 営業担当: 「担当者の知識が豊富で、課題を深く理解してくれた」

- 将来性: 「企業のビジョンに共感できた」

この「決め手」の部分は、自社の強みを顧客の口から語ってもらう絶好の機会です。

導入後の具体的な成果・効果

導入事例のクライマックスです。投資(製品・サービスの導入)に対して、どれだけの見返り(リターン)があったのかを、具体的かつ客観的に示します。

- 定量的成果(数字で示す): 最も説得力を持つ部分です。

- 時間: 「作業時間が月50時間削減された」

- コスト: 「外注費が年間300万円削減できた」

- 売上: 「商談化率が1.5倍になり、売上が前年比120%に向上した」

- エラー率: 「手作業によるミスが95%減少した」

- 定性的成果(言葉で示す): 数字では表せない価値を伝えます。

- 業務効率: 「部署間の連携がスムーズになり、意思決定が速くなった」

- 従業員満足度: 「単純作業から解放され、より創造的な仕事に集中できるようになった」「残業が減り、ワークライフバランスが改善した」

- 企業文化: 「データに基づいた議論が活発になるなど、組織文化にも良い影響があった」

定量・定性の両面から成果を示すことで、導入価値の全体像が伝わります。

今後の展望

物語の締めくくりとして、未来への期待感を語ってもらいます。

- 製品・サービスのさらなる活用: 「今後は〇〇機能も活用して、△△の領域にも展開していきたい」

- 事業の成長: 「このサービスを基盤に、さらなる事業拡大を目指したい」

- 自社への期待: 「これからも良きパートナーとして、新しい機能提案やサポートを期待しています」

このセクションは、自社と顧客が単なる売り手と買い手の関係ではなく、事業の成功を共に目指すパートナーであることを印象付け、読者に長期的な安心感を与えます。

顧客からのメッセージ・リアルな声

最後に、取材に応じてくれた担当者本人からの、血の通ったメッセージを掲載します。

担当者の顔写真と共に、一言コメントを添えるのが一般的です。「もし導入を迷っているなら、まずは試してみることをお勧めします」「私たちも最初は不安でしたが、サポートの方が親身になってくれたので乗り越えられました」といった、経験者からのリアルなアドバイスは、見込み客の背中をそっと押す力強い言葉となります。

このテンプレートを基盤とすることで、誰が書いても一定の品質を保ち、読者に伝わりやすい導入事例を作成することが可能になります。

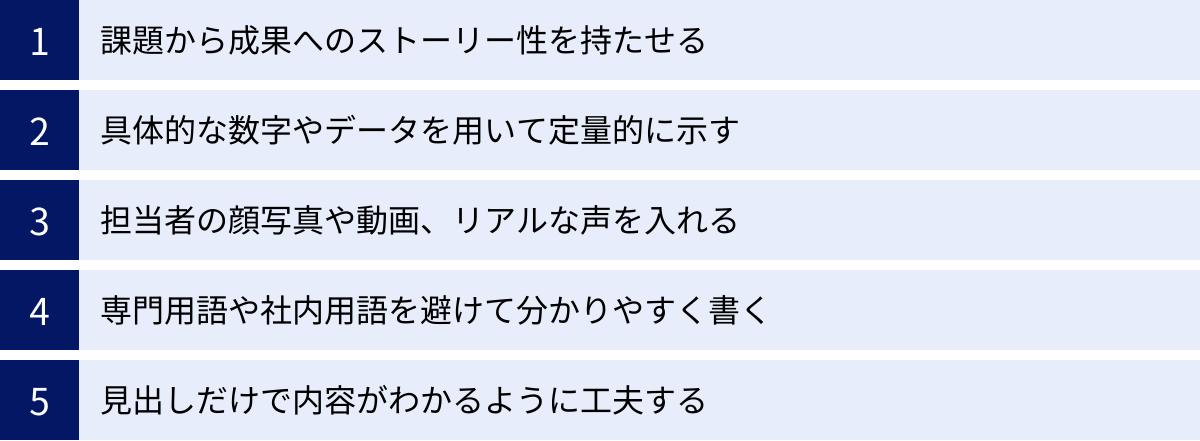

読まれる導入事例を作成するための書き方のコツ

構成テンプレートに沿って情報を整理するだけでは、人の心を動かす「読まれる」導入事例にはなりません。ここでは、コンテンツの魅力をさらに高めるための、具体的な書き方のコツを5つ紹介します。

課題から成果へのストーリー性を持たせる

導入事例は、単なる事実の羅列ではありません。読者が感情移入し、最後まで夢中で読み進めてしまうような「物語」として構築することが重要です。物語には、主人公(導入企業)、乗り越えるべき壁(課題)、そして困難を乗り越えた末のハッピーエンド(成果)が必要です。

このストーリーを際立たせる最も効果的な手法が、「ビフォー・アフター」を鮮明に対比させることです。

- ビフォー(課題): 「かつて、担当者は毎週末、山のような請求書を手作業で処理することに追われていた。オフィスにはため息と疲労の色が濃く、本来注力すべきコア業務は後回しになっていた。」

- アフター(成果): 「今、その担当者はボタン一つで請求処理を完了させ、空いた時間で新たな販売戦略の立案に生き生きと取り組んでいる。オフィスには活気が戻り、チーム全体の生産性も向上した。」

このように、導入前の「苦悩」や「停滞」を具体的に描写すればするほど、導入後の「解放」や「成長」がより劇的に、魅力的に映ります。読者はそのギャップに驚き、自社製品・サービスがもたらす価値の大きさを実感するのです。

インタビューで得た情報を時系列に並べるだけでなく、最もドラマチックな変化は何かを見極め、そこを軸に物語を再構成する編集能力が求められます。

具体的な数字やデータを用いて定量的に示す

ストーリー性や感情的な描写も重要ですが、ビジネスの意思決定においては、客観的な根拠が不可欠です。導入事例の説得力を担保するのは、具体的な「数字」と「データ」です。

抽象的な表現を、可能な限り具体的な数値に置き換えることを意識しましょう。

- (△)抽象的: 「業務がとても効率化されました」

- (〇)具体的: 「これまで3人がかりで丸1日かかっていた月次レポート作成が、1人で2時間で完了するようになりました。実に、95%以上の工数削減です。」

- (△)抽象的: 「売上がアップしました」

- (〇)具体的: 「Webサイトからの問い合わせ件数が導入後半年で平均2.5倍に増加し、そこからの成約率は150%を達成しました。」

- (△)抽象的: 「コストを削減できました」

- (〇)具体的: 「ペーパーレス化が進んだことで、紙代・印刷代・郵送費などを合わせて年間約120万円の経費削減につながっています。」

このような具体的な数字は、導入効果のインパクトを直感的に伝え、費用対効果(ROI)を検討している担当者にとって、非常に重要な判断材料となります。インタビューの際には、「もし可能でしたら、概算でも構いませんので、数値で教えていただけますか?」と積極的に質問し、定量的なデータを引き出す努力が重要です。

担当者の顔写真や動画、リアルな声を入れる

コンテンツに「人」の顔が見えることは、信頼性と親近感を格段に高めます。文章だけで構成された無機質なページよりも、実際に製品・サービスを利用している担当者の笑顔の写真が掲載されている方が、読者は安心して情報を読み進めることができます。

- 顔写真: 取材に応じてくれた担当者の、自然な笑顔の写真を掲載しましょう。役職や氏名と共に掲載することで、「この人が実際に体験した話なんだ」というリアリティが生まれます。可能であれば、経営者や複数の担当者など、様々な立場の人の写真を掲載すると、組織全体で活用されている様子が伝わります。

- 動画インタビュー: テキストや写真以上に、情報量と感情を伝えられるのが動画です。担当者が自身の言葉で語る様子は、文章を読むよりもダイレクトに熱意や人柄が伝わり、強い共感を呼び起こします。5分程度のダイジェスト動画を記事の冒頭に埋め込むのも非常に効果的です。

- リアルな声(引用): インタビューの中で特に印象的だった言葉や、感情がこもった一言を、「 」(かぎ括弧)を使って引用し、強調して見せましょう。

- 例:「『これでやっと、本来やるべき仕事に集中できる』と、導入が完了した日は、思わずガッツポーズしてしまいましたね(笑)」

- このような生々しい言葉は、文章全体にリズムと人間味を与え、読者の記憶に残りやすくなります。

「誰が言っているか」を明確にすることは、情報の信頼性を高める上で不可欠な要素です。

専門用語や社内用語を避けて分かりやすく書く

導入事例の目的は、自社の専門知識をひけらかすことではなく、ターゲットとなる読者に製品・サービスの価値を分かりやすく伝えることです。書き手側が当たり前だと思っている専門用語や業界用語、あるいは社内でのみ通用する言葉は、読者にとっては理解を妨げるノイズになりかねません。

例えば、IT業界では当たり前の「UI/UX」「API連携」「アジャイル開発」といった言葉も、非IT業界の経営者には伝わらない可能性があります。

- (△)専門用語のまま: 「優れたUI/UXにより、誰でも直感的に操作できます」

- (〇)平易な言葉で: 「パソコンが苦手な方でも、説明書を読まずにすぐ使えるほど、画面の見た目や操作がシンプルで分かりやすいのが特長です」

どうしても専門用語を使う必要がある場合は、「〇〇(△△のこと)という機能を使って〜」のように、必ず注釈や簡単な説明を加える配慮が必要です。

原稿が完成したら、一度、ターゲットとする読者層に近い知識レベルの人(例えば、他部署の同僚など)に読んでもらい、「分かりにくい部分がないか」をチェックしてもらうのも良い方法です。常に読者の視点に立ち、誰が読んでもスッと頭に入ってくるような、平易で親切な文章を心がけましょう。

見出しだけで内容がわかるように工夫する

Webコンテンツの読者の多くは、ページを開いてから一字一句を熟読するわけではありません。まずは見出しを拾い読み(スキャニング)して、自分にとって有益な情報があるかどうかを判断します。

そのため、見出し(H2、H3)を見ただけで、記事全体のストーリーや要点が把握できるように工夫することが非常に重要です。

- (△)抽象的な見出し: 「導入前の課題」「導入後の効果」

- (〇)具体的な見出し: 「拠点間の情報格差と二重入力が常態化していた導入前の課題」「導入後、リアルタイムの情報共有で月30時間の会議時間を削減」

具体的な見出しであれば、読者は本文を読まなくても、「この会社は情報共有に課題があって、それを解決して会議時間を減らしたんだな」という大筋を理解できます。そして、その内容に興味を持てば、詳細を読むために本文へと進んでくれるでしょう。

各セクションの要点を凝縮した、キャッチーで具体的な見出しを作成すること。これは、忙しい読者の足を止め、コンテンツの魅力を最大限に伝えるための高度なライティングテクニックです。

導入事例の質を高めるインタビューのコツ

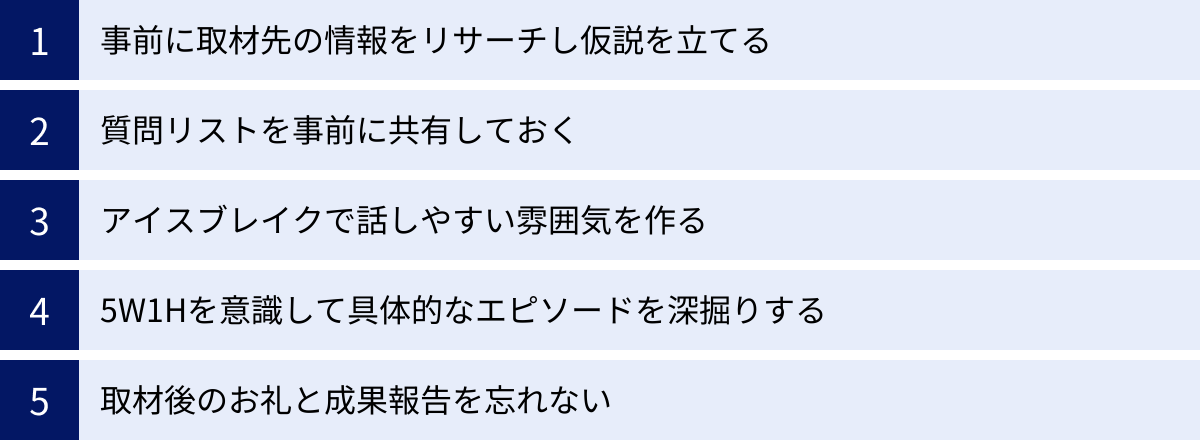

導入事例の品質は、その源泉となるインタビューの質に大きく左右されます。インタビュアーがどれだけ深く、具体的な情報を引き出せるか。ここでは、取材対象者から価値ある情報を引き出し、最高の素材を集めるためのインタビューのコツを5つ紹介します。

事前に取材先の情報をリサーチし仮説を立てる

手ぶらでインタビューに臨むのは厳禁です。優れたインタビュアーは、必ず入念な事前準備を行います。

- 企業情報の調査: 取材先の公式Webサイト、IR情報(上場企業の場合)、過去のプレスリリース、ニュース記事などを読み込み、事業内容、企業文化、最近の動向などを徹底的に把握します。

- 担当者情報の調査: インタビューに応じてくれる担当者の部署、役職、可能であればLinkedInやSNSでの発言などもチェックし、その方のミッションや関心事を理解しておきます。

- 仮説の構築: これらの情報から、「この企業のこの事業フェーズであれば、おそらく〇〇といった課題があったのではないか」「弊社のサービスは、△△という点で特に貢献できたのではないか」といった仮説を立てます。

この仮説を持ってインタビューに臨むことで、表層的な質問に終始せず、「弊社の調査では、貴社は昨年から海外展開を加速されていると拝見しました。その際の、国内外の拠点間での情報共有に課題はございませんでしたか?」といった、的を射た鋭い質問ができるようになります。

相手も「よく調べてくれているな」と感じ、心を開いてくれやすくなります。事前リサーチと仮説構築は、インタビューを単なる質疑応答から、価値ある対話へと深化させるための第一歩です。

質問リストを事前に共有しておく

インタビューの目的は、相手を試すことではありません。相手に気持ちよく、存分に語ってもらうことです。そのためには、相手の不安を取り除き、準備をしてもらう配慮が有効です。

インタビューの数日前に、当日のアジェンダ(進行表)と主要な質問項目をまとめたリストをメールなどで共有しておきましょう。

- 相手のメリット:

- 心の準備ができる: 何を聞かれるか分かるので、安心してインタビューに臨めます。

- 回答の質が上がる: 事前に回答を考える時間ができるため、より整理された、深い内容の話が聞けます。特に、具体的な数値データなどは、事前に準備してもらわないと即答できないことが多いです。

- 社内調整がしやすい: 上長や関連部署に「こういうことを聞かれるので、情報を集めておきたい」と協力を仰ぎやすくなります。

もちろん、当日はリストにない質問をしたり、話の流れで深掘りしたりすることも重要ですが、大枠を共有しておくことで、インタビュー全体が非常にスムーズに、そして生産的に進みます。これは、相手への敬意を示すマナーでもあります。

アイスブレイクで話しやすい雰囲気を作る

特に初対面の場合、インタビューの冒頭は誰でも緊張するものです。いきなり本題に入るのではなく、まずはアイスブレイク(緊張をほぐすための雑談)から始め、リラックスした雰囲気を作り出すことが重要です。

- 自己紹介: まずはインタビュアー側から、所属や名前だけでなく、簡単な人となりが分かるような自己紹介をします。

- 共通の話題を探す: 天気の話、オフィスの場所や素敵な内装について、あるいは出身地など、当たり障りのない共通の話題で会話を始めます。

- 相手への関心を示す: 「今日はここまで遠かったですか?」「最近、御社の〇〇というニュースを拝見して、すごいなと思っていました」など、相手自身や相手の会社への関心を示すと、相手は「自分に興味を持ってくれている」と感じ、心を開きやすくなります。

- 感謝を伝える: 「本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございます」という感謝の言葉は、最初に必ず伝えましょう。

わずか5分程度の雑談でも、その後の1時間のインタビューの質を大きく左右します。インタビュアーの笑顔と傾聴の姿勢が、最高の雰囲気を作り出します。

5W1Hを意識して具体的なエピソードを深掘りする

インタビューで最も価値があるのは、抽象的な感想ではなく、具体的な「エピソード」です。そして、そのエピソードを引き出すための魔法のツールが「5W1H」です。

- When(いつ): 「その問題が最も深刻になったのは、いつ頃のことですか?」

- Where(どこで): 「そのやり取りは、主にどの部署間で行われていたのですか?」

- Who(誰が): 「その業務の担当者は、何名くらいいらっしゃったのですか?」

- What(何を): 「その時、具体的にどのような作業をされていたのですか?」

- Why(なぜ): 「なぜ、その方法ではうまくいかないとお感じになったのですか?」

- How(どのように): 「どのようにして、その困難を乗り越えたのですか?」

相手の回答に対して、常にこの5W1Hを念頭に置いて追加の質問を重ねていくことで、話の解像度がどんどん上がっていきます。

さらに、感情に焦点を当てた質問も有効です。

- 「その時、率直にどう感じましたか?」

- 「一番大変だったことは何ですか?」

- 「逆に、一番うれしかった瞬間はいつですか?」

このような質問は、相手の個人的な体験や想いを引き出し、導入事例に人間味とリアリティを与える貴重な素材となります。相手の話をただ聞くだけでなく、好奇心を持って物語の細部を一緒に探求していく姿勢が大切です。

取材後のお礼と成果報告を忘れない

インタビューは、終わった瞬間に完了ではありません。協力してくれた相手への感謝と、その後のフォローアップまで含めて一つのプロジェクトです。

- 当日中のお礼: インタビューが終わったら、その日のうちに必ずお礼のメールを送りましょう。 貴重な時間を割いてもらったことへの感謝と、インタビューで得られた素晴らしい話への感動などを伝えます。この迅速な対応が、相手に良い印象を与え、良好な関係を維持します。

- 原稿確認の依頼: 原稿が完成したら、「先日はありがとうございました。その際のお話を元に原稿を作成いたしましたので、ご確認いただけますでしょうか」と、丁寧な依頼と共に送付します。

- 公開の報告: 記事が無事に公開されたら、必ずそのURLを報告し、改めて感謝を伝えます。「SNSなどでご紹介いただけると嬉しいです」と一言添えるのも良いでしょう。

- 成果の報告: 公開後、その記事が大きな反響を呼んだり、メディアに取り上げられたりした場合は、その成果も報告しましょう。「おかげさまで、この記事をきっかけに多くのお問い合わせをいただいております」と伝えることで、相手も「協力してよかった」と感じ、満足度が高まります。

このような丁寧なフォローアップは、今回の協力への感謝を示すだけでなく、将来的な追加取材や、別の形での協業につながる可能性も生み出します。 一度きりの関係で終わらせず、長期的なパートナーシップを築く意識を持つことが重要です。

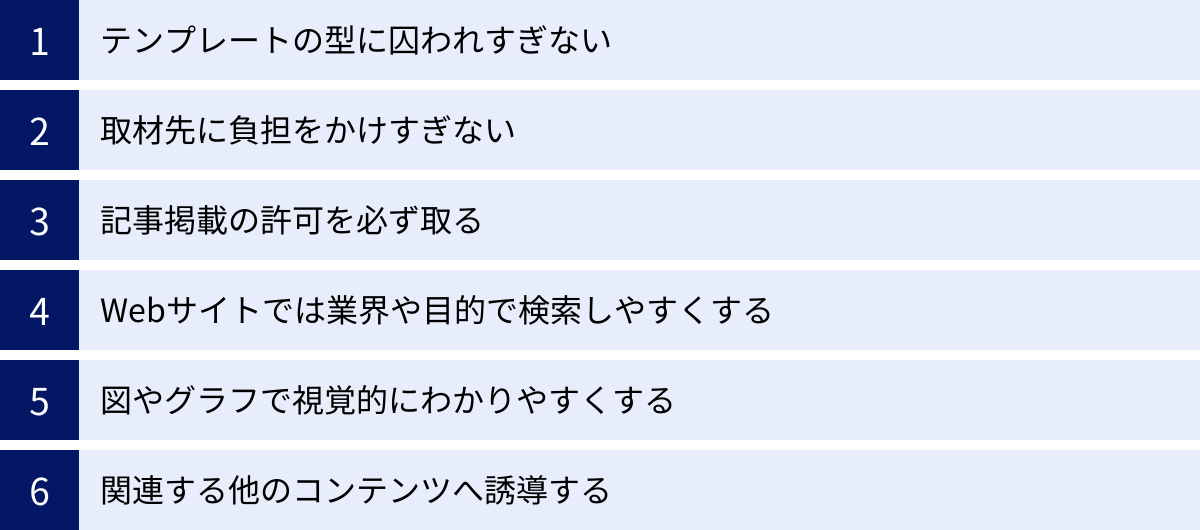

導入事例を作成・公開するときの注意点

導入事例は非常に強力なコンテンツですが、その作成・公開プロセスにおいては、いくつか注意すべき点があります。これらのポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぎ、より効果的な活用が可能になります。

テンプレートの型に囚われすぎない

前述の通り、基本的な構成テンプレートは、記事の骨子を作る上で非常に役立ちます。しかし、すべての導入事例を同じ金太郎飴のように作ってしまうと、読者は飽きてしまいます。

取材で得られた話の内容や、その事例で最も伝えたいメッセージに応じて、構成や見せ方を柔軟に変える勇気を持ちましょう。

- 感動的なエピソードが中心の場合: ストーリーテリングを重視し、小説のような書き出しで始める。

- 複数の製品を組み合わせて成功した場合: どの製品がどの課題を解決したのかを、図解などを使いながら解説する構成にする。

- 担当者のキャラクターが魅力的な場合: インタビュー形式の対談記事のように見せ、担当者の生の声を前面に出す。

テンプレートはあくまで「守るべき基本(守)」ですが、時にはその型を「破り(破)」、最終的には型から「離れる(離)」ことで、他にはないオリジナリティあふれる魅力的な導入事例が生まれます。

取材先に負担をかけすぎない

導入事例への協力は、相手企業にとっては善意で行う業務外の活動です。そのことを常に忘れず、相手の負担を最小限に抑えるための配慮を徹底しましょう。

- 時間調整: 候補日を複数提示し、相手の都合を最優先します。取材時間も事前に伝えた時間を厳守します。

- 事前準備の依頼: 資料の準備などを過度に要求しないようにします。こちらで調べられることは、すべて事前に調査しておきます。

- 原稿確認: 修正依頼の期限は余裕を持って設定し、修正箇所は変更履歴機能を使うなどして分かりやすく提示します。何度もやり取りが発生しないよう、こちらの意図を正確に伝える努力も必要です。

- コミュニケーションの集約: 窓口担当者を一人に決め、連絡のやり取りが煩雑にならないように配慮します。

「協力してよかった」と思ってもらうためには、コンテンツの質だけでなく、制作プロセスにおけるスムーズで丁寧なコミュニケーションが不可欠です。

記事掲載の許可を必ず取る

これは最も重要で、絶対に遵守しなければならないルールです。取材内容、原稿、使用する写真、企業ロゴ、担当者の氏名・役職など、公開するすべての情報について、必ず相手企業から正式な掲載許可(許諾)を得てください。

口頭での約束だけでなく、メールや書面など、記録に残る形で許諾を得ることが、後のトラブルを防ぐために極めて重要です。

確認すべき項目は以下の通りです。

- 原稿内容: 内容に事実誤認や、公開してはならない機密情報が含まれていないか。

- 表現のニュアンス: 企業のブランドイメージを損なう表現がないか。

- 公開範囲: Webサイトのみか、営業資料や広告など二次利用も可能か。

- 公開時期: いつ公開してよいか。

この許諾プロセスを怠ると、信頼関係の損失はもちろん、法的な問題に発展する可能性すらあります。慎重の上にも慎重を期して進めましょう。

Webサイトでは業界や目的で検索しやすくする

導入事例の数が増えてくると、Webサイト上でただ時系列に並べているだけでは、読者が必要な情報を見つけにくくなります。ユーザーが目的の事例に素早くたどり着けるように、ナビゲーションを工夫しましょう。

- カテゴリ分類: 「業界・業種別」「企業規模別」「課題別(コスト削減、売上向上など)」「導入製品別」といったカテゴリで分類し、読者が絞り込み検索できるようにします。

- 検索機能: フリーワードでサイト内の事例を検索できる機能を設置します。

- 特集ページ: 特定のテーマ(例:「製造業のDX成功事例特集」)で複数の事例をまとめたページを作成するのも有効です。

ユーザーが必要な情報にストレスなくアクセスできるサイト構造は、読者の満足度を高め、サイトからの離脱を防ぎます。

図やグラフで視覚的にわかりやすくする

文章だけで長々と説明されるよりも、視覚的な情報があった方が、人間の脳ははるかに速く、そして直感的に内容を理解できます。

- 導入前後の比較図: 業務フローがどう変わったのかを、シンプルな図で示す。

- 成果を示すグラフ: 売上やコスト削減額の推移を、棒グラフや折れ線グラフで示す。

- インフォグラフィック: 課題、施策、成果といった事例の要点を、イラストやアイコンを使って一枚の絵にまとめる。

これらの視覚要素は、文章を読むのが苦手な読者の理解を助けると共に、記事全体のデザイン性を高め、SNSなどでシェアされやすくなるというメリットもあります。複雑な情報をシンプルに伝えるための強力な武器として、積極的に活用しましょう。

関連する他のコンテンツへ誘導する

導入事例を読んで満足した読者を、そこで終わらせてはいけません。興味・関心が高まったその瞬間に、次のアクションへとスムーズに誘導する「導線設計」が重要です。

記事の末尾や途中に、CTA(Call to Action:行動喚起)を戦略的に配置しましょう。

- 製品・サービス詳細ページへ: 「この事例で活用された〇〇の機能について、詳しくはこちら」

- 関連する別の導入事例へ: 「同じ業界のこちらの事例もおすすめです」

- 資料請求・ホワイトペーパーへ: 「導入効果をまとめた詳細資料をダウンロードする」

- セミナー・ウェビナー案内へ: 「製品のデモをライブでご覧いただけるセミナーはこちら」

- 問い合わせ・無料相談へ: 「自社の課題について相談してみる」

導入事例は、見込み客を温め、次のステージへと進めるための「ハブ」となるコンテンツです。読者を迷子にさせず、ゴールまで丁寧に案内することが、導入事例の効果を最大化する鍵となります。

まとめ

本記事では、BtoBマーケティングにおける強力な武器である「導入事例」について、その本質的な役割から、具体的な作り方の7ステップ、構成テンプレート、そして読者の心を動かすためのライティングやインタビューのコツ、さらには公開時の注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- 導入事例の本質: 単なる製品紹介ではなく、顧客の「課題解決ストーリー」を描くことで、見込み客の共感と信頼を獲得するコンテンツである。

- 成功への7ステップ: 「①目的・ターゲット設定 → ②企業選定・依頼 → ③質問作成 → ④インタビュー実施 → ⑤執筆 → ⑥デザイン調整 → ⑦公開・活用」という一連のプロセスを丁寧に進めることが品質を担保する。

- 伝わる構成: 「タイトル → 企業情報 → 課題 → きっかけ → 成果 → 展望 → メッセージ」という王道のテンプレートを基本とし、物語性を持たせることが重要。

- 人を動かすコツ: 具体的な数字、担当者のリアルな声、そしてビフォー・アフターの鮮明な対比が、コンテンツの説得力と魅力を飛躍的に高める。

- 成功の鍵は「顧客への敬意」: 取材協力は顧客の善意によるもの。常に感謝と敬意を忘れず、負担を最小限に抑え、共に良いものを作り上げるパートナーとしての姿勢が不可欠。

質の高い導入事例は、一度作成すれば、Webサイトでのリード獲得、営業現場での説得材料、既存顧客のロイヤルティ向上など、様々な場面で半永久的に価値を生み出し続ける強力な資産となります。それは、単なるマーケティングコンテンツの枠を超え、顧客との成功の証であり、未来の顧客を導く道しるべとなるのです。

この記事で紹介したステップとコツを参考に、ぜひ、あなたの会社の製品・サービスがもたらす素晴らしい価値を、説得力のある導入事例という形で世に送り出してください。