デジタルマーケティングが多様化する現代において、古典的でありながら今なお絶大な効果を発揮する手法、それが「メールマーケティング」です。SNSや動画プラットフォームが台頭する中でも、企業が顧客と直接的かつ継続的な関係を築く上で、メールは欠かせないチャネルであり続けています。

しかし、「メールマーケティングとは具体的に何をすることなのか?」「ただメールマガジンを送るだけではないのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。また、いざ始めようとしても、何から手をつければ良いのか、どうすれば成果につながるのかが分からず、足踏みしてしまうケースも多いでしょう。

この記事では、メールマーケティングの基本的な概念から、その目的、具体的な手法、メリット・デメリット、そして成果を最大化するための実践的なコツまで、網羅的に解説します。これからメールマーケティングを始めたい初心者の方から、すでに実施しているものの効果が伸び悩んでいる担当者の方まで、幅広く役立つ情報を提供します。

この記事を最後まで読めば、メールマーケティングの全体像を深く理解し、自社のビジネスを成長させるための具体的なアクションプランを描けるようになります。

目次

メールマーケティングとは

メールマーケティングは、単に情報を告知するだけの手法ではありません。顧客一人ひとりとの関係を育み、ビジネスの成長を促進するための戦略的なコミュニケーション活動です。まずは、その本質的な定義と、よく混同されがちな「メールマガジン(メルマガ)」との違いについて理解を深めましょう。

メールマーケティングの定義

メールマーケティングとは、メールというチャネルを用いて顧客や見込み顧客とコミュニケーションを取り、信頼関係を構築・深化させながら、最終的に購買やサービスの利用といった企業の利益につながる行動を促す一連のマーケティング活動を指します。

この定義の重要なポイントは、メール配信が「一連の活動」の一部であるという点です。つまり、思いつきでメールを送るのではなく、明確な目的と戦略に基づいて、計画的に実行される施策の総体がメールマーケティングです。

具体的には、以下のような活動がすべて含まれます。

- メールアドレスリストの収集と管理: 誰にメールを送るのか、そのリストをどのように獲得し、健全な状態に保つか。

- 目的の設定: 何のためにメールを送るのか(新商品の認知拡大、見込み顧客の育成、既存顧客のファン化など)。

- コンテンツの企画・作成: 誰に、どのような情報を、どのようなタイミングで届けるか。

- メールの配信: 適切なツールを用いて、確実にメールを届ける。

- 効果測定と分析: 開封率やクリック率などのデータを分析し、課題を発見する。

- 改善活動: 分析結果を基に、件名やコンテンツ、配信タイミングなどを改善し、次の施策に活かす。

このように、メールマーケティングは顧客関係管理(CRM: Customer Relationship Management)の思想に基づいた、データドリブンなアプローチが求められるマーケティング手法です。顧客を「個」として捉え、その興味関心や行動履歴に合わせて最適な情報を提供することで、一方的な情報発信ではなく、価値ある対話を生み出すことが本質と言えるでしょう。

メールマガジン(メルマガ)との違い

メールマーケティングとメールマガジン(メルマガ)は、しばしば同義で使われることがありますが、厳密にはその範囲と目的が異なります。

メールマガジンは、メールマーケティングという大きな枠組みの中に含まれる「一つの手法」です。主に、登録者全員に対して定期的(毎日、週に1回、月に1回など)に、新商品情報やコラム、キャンペーン告知といった内容を一斉に配信する形式を指します。新聞や雑誌の定期購読のように、企業からの一方向的な情報発信が中心となるのが特徴です。

一方、メールマーケティングは、このメルマガに加えて、より高度で多様な手法を駆使します。例えば、顧客の特定の行動(資料請求、商品購入など)をきっかけに自動でメールを送る「ステップメール」や、顧客の属性(年齢、居住地、購入履歴など)でグループ分けして内容を送り分ける「セグメントメール」などがそれに当たります。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめます。

| 項目 | メールマガジン(メルマガ) | メールマーケティング |

|---|---|---|

| 位置づけ | メールマーケティングの一手法 | 複数の手法(メルマガ、ステップメール等)を含む戦略的な活動全体 |

| 主な目的 | 情報提供、認知拡大、定期的な接点確保 | 顧客育成、販売促進、関係構築、ファン化など、より多岐にわたる |

| 配信対象 | 登録者全員(一斉配信) | 顧客セグメント、特定の行動をしたユーザーなど(個別最適化) |

| 配信タイミング | 定期的(毎週火曜日など) | ユーザーのアクションや状況に応じて不定期・自動配信されることが多い |

| コミュニケーション | 1対多(One to Many) | 1対1(One to One)に近い |

| 視点 | 企業視点(伝えたい情報を送る) | 顧客視点(顧客が求める情報を送る) |

簡単に言えば、「全員に同じ手紙を定期的に送る」のがメルマガ、「相手の状況や興味に合わせて、それぞれに最適な手紙を送る」のがメールマーケティングとイメージすると分かりやすいでしょう。

もちろん、メルマガも依然として有効な手法ですが、現代の消費者は自分に関係のない情報には見向きもしません。そのため、より高い成果を求めるのであれば、メルマガという手法に留まらず、顧客一人ひとりに寄り添うメールマーケティングの視点を持つことが不可欠です。

メールマーケティングの目的

メールマーケティングを成功させるためには、まず「何のために実施するのか」という目的を明確に設定することが重要です。目的が曖昧なままでは、送るべきコンテンツの内容や評価すべき指標が定まらず、効果的な施策を打つことはできません。主な目的は、大きく分けて「顧客との関係構築」「販売促進」「顧客ロイヤルティの向上」の3つに集約されます。

顧客との関係構築(リードナーチャリング)

メールマーケティングの最も重要な目的の一つが、見込み顧客(リード)との関係を構築し、購買意欲を段階的に高めていく「リードナーチャリング」です。

多くのビジネスにおいて、Webサイトから資料をダウンロードしたり、問い合わせをしたりした見込み顧客が、すぐに商品やサービスを購入するわけではありません。特にBtoBや高額な商材の場合、情報収集段階から比較検討、最終的な意思決定までには長い時間がかかります。

この期間、何もアプローチをしなければ、見込み顧客の興味は薄れ、競合他社に流れてしまうかもしれません。ここで活躍するのがメールマーケティングです。

定期的にメールを送ることで、自社のことを忘れられないようにし(ザイオンス効果)、同時に顧客にとって有益な情報を提供し続けることで、信頼関係を築いていきます。

具体的には、以下のようなアプローチが考えられます。

- 課題解決コンテンツの提供: 見込み顧客が抱えているであろう課題を解決するためのノウハウやヒントをまとめたコラムやブログ記事を送る。

- 導入事例の紹介(一般化されたシナリオ): どのような課題を持つ企業が、サービス導入によってどう変わったのか、というストーリーを提示し、自分ごととして捉えてもらう。

- セミナーやウェビナーへの招待: より深い情報を提供する場へ誘導し、関与度を高める。

このように、売り込み感を前面に出すのではなく、あくまで「良き相談相手」「信頼できる専門家」としてのポジションを確立することがリードナーチャリングの鍵です。メールを通じて価値提供を続けることで、見込み顧客の中で自社の存在感が徐々に高まり、いざ購買を検討する段階になった際に、第一想起される存在になることを目指します。

販売促進と売上向上

メールマーケティングは、直接的な販売促進や売上向上にも極めて有効な手段です。広告とは異なり、すでに自社に何らかの興味を持ち、メールアドレスの登録を許可してくれたユーザーに対してアプローチするため、コンバージョン(成果)につながりやすいという大きな特徴があります。

販売促進を目的とするメール施策には、以下のようなものがあります。

- 新商品・新サービスの案内: 発売と同時に情報を届け、初期の売上を加速させる。

- キャンペーンやセールの告知: 期間限定の割引や特典を案内し、購買意欲を刺激する。「メール会員限定」といった特別感を出すことで、さらに効果が高まります。

- クロスセル・アップセルの提案: 顧客の過去の購入履歴に基づいて、関連商品(クロスセル)や、より上位のモデル(アップセル)を提案する。例えば、「この商品を買った人には、こちらもおすすめです」といったレコメンドメールが典型です。

- カゴ落ちメール(カート放棄メール): ECサイトで商品をカートに入れたものの、購入せずに離脱してしまったユーザーに対して、リマインドのメールを送る。わずかな後押しで購入に至るケースも多く、売上向上に直結しやすい施策です。

これらの施策は、顧客のデータと連携させることで、より効果を発揮します。すべての顧客に同じセール情報を送るのではなく、過去の閲覧履歴や購買傾向から、その顧客が最も興味を持つであろう商品をピックアップして提案することで、クリック率や購入率は格段に向上します。

顧客ロイヤルティの向上

メールマーケティングの目的は、新規顧客の獲得や一度きりの売上だけではありません。一度商品やサービスを購入してくれた既存顧客との関係を維持・強化し、長期的なファン(ロイヤルカスタマー)になってもらうことも非常に重要な目的です。

新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われる「1:5の法則」があるように、既存顧客との良好な関係はビジネスの安定的な成長に不可欠です。メールは、この顧客ロイヤルティを高めるための強力なツールとなります。

ロイヤルティ向上を目的としたメール施策の例は以下の通りです。

- 購入後のサンキューメールとアフターフォロー: 購入への感謝を伝えるとともに、商品の使い方や活用術、メンテナンス方法などを案内し、顧客満足度を高める。

- 誕生日や記念日の特別オファー: 「〇〇様、お誕生日おめでとうございます!」といったパーソナルなメッセージと共に、特別なクーポンやプレゼントを送ることで、顧客に「大切にされている」と感じてもらう。

- 会員ランクに応じた特典の案内: 利用金額や頻度に応じて顧客をランク分けし、上位ランクの顧客には限定セールや先行販売への招待など、特別なベネフィットを提供する。

- アンケートやフィードバックの依頼: 顧客の声に耳を傾ける姿勢を示すことで、企業への信頼感を醸成する。集まった意見をサービス改善に活かし、その報告をすることで、さらにエンゲージメントが深まります。

これらのコミュニケーションを通じて、顧客は単なる「売り手と買い手」の関係を超えた、企業との感情的なつながりを感じるようになります。結果として、継続的な購入(リピート)や、より高額な商品の購入(LTVの向上)、さらには知人への推奨(口コミ)といった、ビジネスにとって非常に価値の高い行動につながっていくのです。

メールマーケティングの主な種類

メールマーケティングと一言で言っても、その目的やターゲットに応じて様々な手法(メールの種類)が存在します。それぞれの手法の特徴を理解し、適切に使い分けることで、施策の効果を最大化できます。ここでは、代表的な5つの種類について、その概要と活用シーンを解説します。

| メールの種類 | 概要 | 主な目的 | 配信タイミング |

|---|---|---|---|

| メールマガジン | 登録者全員に、定期的・一斉に情報を配信する基本的な手法。 | 情報提供、認知拡大、定期的な接点確保 | 週1回、月2回など、あらかじめ決めたスケジュール |

| ステップメール | 特定のアクションを起点に、予め設定したシナリオ通りに自動配信。 | リードナーチャリング、オンボーディング、関係構築 | 資料請求後、会員登録後、購入後など |

| セグメントメール | 顧客を属性や行動履歴で分類し、グループ毎に内容を最適化。 | 販売促進、エンゲージメント向上、パーソナライズ | キャンペーン告知時、新商品案内時など |

| リターゲティングメール | Webサイト上での特定の行動(カート放棄など)を基に配信。 | 売上向上(機会損失の防止)、コンバージョン促進 | カート放棄から数時間後、商品閲覧から数日後など |

| 休眠顧客掘り起こし | 長期間反応のない顧客に、再度アプローチするためのメール。 | 顧客離反の防止、売上の再活性化 | 最終購入から半年後、最終ログインから1年後など |

メールマガジン

メールマガジン(メルマガ)は、最も古くからある、メールマーケティングの基本的な手法です。事前にメール配信に同意してくれた登録者全員に対して、週に1回、月に1回といった決められた頻度で、同じ内容のメールを一斉に配信します。

内容は多岐にわたり、新商品の告知、キャンペーン情報、業界のトレンド解説、お役立ちコラム、ブログの更新通知などが一般的です。

- メリット:

- 一度コンテンツを作成すれば、多くの人に一斉に届けられるため、運用の手間が比較的少ない。

- 定期的に配信することで、顧客との接点を維持し、自社のことを忘れられないようにする効果(ザイオンス効果)が期待できる。

- デメリット:

- 一斉配信のため、個々の読者の興味関心に合致しない情報も含まれやすく、開封率やクリック率が低くなりがち。

- 内容が画一的であるため、パーソナライズされたコミュニケーションには向かない。

メルマガを効果的に運用するには、読者にとって価値のある、質の高いコンテンツを提供し続けることが不可欠です。「この会社からのメールは面白い」「役に立つ」と思ってもらえれば、開封してもらえる習慣がつき、企業やブランドへの信頼感も醸成されます。

ステップメール

ステップメールは、あらかじめ設定した特定の起点(トリガー)から、用意しておいた複数のメールを、スケジュールに沿って段階的に自動配信する手法です。物語のように、順を追って情報を提供することで、顧客の理解度や購買意欲を自然に高めていくことができます。

代表的な活用シーンは以下の通りです。

- 資料請求後のフォロー: 資料をダウンロードした見込み顧客に対し、1日後には「資料の内容で不明点はございませんか?」、3日後には「資料に関連するお役立ち情報です」、7日後には「導入事例のご紹介」といった形で、段階的にアプローチし、商談化へとつなげる。

- 新規会員登録後のオンボーディング: サービスに登録したばかりのユーザーに対し、基本的な使い方、便利な機能の紹介、活用事例などを数日間にわたって配信し、サービスの定着を促す。

- 無料トライアル期間中のナーチャリング: 無料トライアルを開始したユーザーに、製品の価値を最大限に体験してもらうためのヒントや、有料プランへの移行を促す情報を段階的に送る。

ステップメールの最大のメリットは、一度シナリオとコンテンツを設定すれば、あとはシステムが自動で配信してくれるため、運用工数を大幅に削減できる点です。また、顧客の状況に応じた最適なタイミングで情報を提供できるため、高いエンゲージメントが期待できます。

セグメントメール(ターゲティングメール)

セグメントメールは、メール配信リストを、年齢、性別、居住地、購入履歴、サイト上の行動履歴といった様々な条件で小さなグループ(セグメント)に分類し、それぞれのグループに最適化された内容のメールを配信する手法です。ターゲティングメールとも呼ばれます。

「全員に同じ情報を送る」メルマガとは対極にあり、「顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーション」を実現するための重要な手法です。

- 具体例:

- アパレルECサイト: 過去に女性向けのワンピースを購入した顧客セグメントに、新作のワンピースやコーディネート例を提案する。

- BtoBサービス: 業種でセグメントを分け、製造業向けの顧客には「製造業における導入事例」、IT業界向けの顧客には「IT業界向けの活用術」を送る。

- 学習塾: 子どもの学年でセグメントを分け、「小学生向け夏期講習」や「中学生向け受験対策講座」の情報を送り分ける。

セグメントメールは、自分に関係のある情報が届くため、読者の興味を引きやすく、開封率、クリック率、コンバージョン率の向上が期待できます。 一方で、セグメント分けやコンテンツの作り分けに手間がかかるという側面もありますが、現代のメールマーケティングツールには、こうした作業を効率化する機能が豊富に搭載されています。

リターゲティングメール

リターゲティングメールは、Webサイト上でのユーザーの特定の行動履歴(マイクロコンバージョン)をトリガーとして、関連する内容のメールを自動で送信する手法です。ユーザーの興味関心が最も高まっている瞬間を捉えてアプローチするため、非常に高い効果が期待できます。

代表的なリターゲティングメールには以下のようなものがあります。

- カゴ落ちメール: ECサイトで商品をカートに入れたまま購入に至らなかったユーザーに対し、「カートに商品が残っています」とリマインドする。割引クーポンを提示して購入を後押しすることもある。

- ブラウザ放棄メール: 特定の商品ページや料金ページを閲覧したものの、購入や問い合わせをしなかったユーザーに対し、後日その商品に関連する情報や、導入事例などを送る。

- 再入荷通知メール: 在庫切れだった商品の入荷を心待ちにしていたユーザーに対し、入荷したことをいち早く知らせる。

これらのメールは、ユーザーの「あと一歩」を後押しする強力な施策です。機会損失を防ぎ、売上を最大化するために、特にECサイトやBtoBのサービスサイトでは必須の手法と言えるでしょう。

休眠顧客の掘り起こしメール

休眠顧客とは、過去に商品を購入したり、会員登録したりしたものの、長期間にわたって何の反応も示さなくなった顧客のことです。こうした顧客を放置しておくのは非常にもったいないことです。休眠顧客の掘り起こしメールは、こうした顧客にもう一度振り向いてもらうために送る、特別なアプローチです。

目的は、顧客に自社のことを思い出してもらい、再びアクティブな状態に戻すことです。

- アプローチ例:

- 特別割引クーポンの提供: 「お久しぶりです!〇〇様だけの特別なクーポンをお届けします」といった件名で、通常よりも割引率の高いオファーを提示する。

- アンケートの実施: 「より良いサービスのために、ぜひご意見をお聞かせください」と、アンケートへの協力を依頼する。回答者には特典を用意すると効果的。

- 新機能やリニューアルの告知: 「〇〇がこんなに使いやすくなりました!」と、サービスの改善点をアピールし、再利用を促す。

- 最終確認メール: 「このままご利用がない場合、〇日後にメール配信を停止させていただきます」と通知し、継続を希望するかどうかを確認する。

休眠顧客の掘り起こしは、新規顧客を獲得するよりも低コストで売上を回復させられる可能性があるため、定期的に実施すべき重要な施策です。ただし、しつこく送りすぎると迷惑メールとして報告されるリスクもあるため、配信頻度や内容には注意が必要です。

メールマーケティングのメリット4選

多くの企業がメールマーケティングに力を入れるのには、明確な理由があります。他のマーケティング手法と比較して、特有の優れたメリットが数多く存在するからです。ここでは、その中でも特に重要な4つのメリットについて詳しく解説します。

① 低コストで高い費用対効果(ROI)が期待できる

メールマーケティングの最大の魅力の一つは、他の多くのマーケティング手法に比べて、圧倒的に低コストで始められ、かつ高い費用対効果(ROI: Return On Investment)が期待できる点です。

例えば、テレビCMや新聞広告といったマス広告には莫大な費用がかかります。Web広告(リスティング広告やSNS広告)も、効果を出すためには継続的な出稿が必要で、クリックや表示回数に応じてコストが発生します。

それに対して、メールマーケティングの主なコストは、メール配信ツールの月額利用料です。配信リストの数や配信通数によって料金は変動しますが、多くの場合、数千円から数万円程度で始めることができます。一度配信リスト(メールアドレス)を獲得してしまえば、そのリストに対して何度アプローチしても、追加の広告費はかかりません。

もちろん、コンテンツを作成する人的コストはかかりますが、それらを考慮しても、投じた費用に対して得られるリターン(売上やリード獲得など)は非常に大きいとされています。米国の調査では、メールマーケティングのROIは1ドルの投資に対して36ドルから42ドルというデータも報告されており、その収益性の高さがうかがえます。

なぜこれほど高いROIが実現できるのか。それは、メールが「プッシュ型」でありながら、事前に許可を得た「オプトイン」の顧客に直接届けられるため、無駄なアプローチが少なく、コンバージョンにつながりやすいからです。低予算で始めたいスタートアップや中小企業にとって、メールマーケティングは非常に強力な武器となります。

② 顧客に直接アプローチし関係性を築ける

SNSやブログなどのメディアは、基本的にユーザーが自ら情報を取りに来る「プル型」のメディアです。また、プラットフォームのアルゴリズムや仕様変更によって、届けたい情報が意図した通りに届かない可能性もあります。

一方、メールは企業側から顧客の受信箱という非常にパーソナルな空間に、直接情報を届けられる「プッシュ型」のメディアです。しかも、そのアプローチは顧客自身の許可(オプトイン)に基づいているため、一方的な押し売りではなく、歓迎されるコミュニケーションとなり得ます。

この「ダイレクトさ」と「パーソナルさ」が、顧客との長期的な関係構築において大きな力を発揮します。

- クローズドなコミュニケーション: SNSのタイムラインのように不特定多数の目に触れることがないため、よりプライベートで深い内容のコミュニケーションが可能です。「メール読者様限定」といった特別感を演出しやすく、顧客との絆を深めるのに適しています。

- 継続的な接点: 定期的に価値ある情報を届けることで、顧客の生活や仕事の中に自然に溶け込み、常に自社のことを意識してもらうことができます。この積み重ねが、信頼関係の土台となります。

- 顧客資産の構築: 獲得したメールアドレスリストは、プラットフォームの仕様に左右されない、自社だけの貴重な「顧客資産」です。このリストがある限り、いつでも好きなタイミングで顧客に直接語りかけることができます。

SNSが「広場での会話」だとすれば、メールは「個室での対話」に例えられます。この親密なコミュニケーションを通じて、顧客一人ひとりと向き合い、信頼を育んでいくことができるのです。

③ 1to1のパーソナライズされた情報を提供できる

現代の消費者は、自分に関係のない画一的な情報にはうんざりしています。メールマーケティングが今なお有効なのは、テクノロジーの進化により、まるで「自分のためだけに書かれた手紙」のような、高度にパーソナライズされた情報提供が可能になったからです。

これは「セグメントメール」や「ステップメール」といった手法で実現されます。具体的には、以下のようなパーソナライズが可能です。

- 属性によるパーソナライズ: 年齢、性別、居住地、職業といった基本情報に基づいて、内容を送り分ける。例えば、北海道の顧客には防寒具のセール情報を、沖縄の顧客にはTシャツの新作情報を送るといった具合です。

- 行動履歴によるパーソナライズ: 顧客のWebサイトでの閲覧履歴、購入履歴、メールの開封・クリック履歴などに基づいて、興味関心に合致した情報を送る。「この商品を見たあなたへ」「以前ご購入いただいた〇〇の関連商品が入荷しました」といったメールは、高いクリック率が期待できます。

- 名前の差し込み: メールの件名や本文に「〇〇様」と顧客の名前を自動で挿入するだけでも、自分宛のメールであるという認識が高まり、開封率の向上に繋がります。

- 動的コンテンツ: メールの受信者に応じて、表示される画像やテキストの一部を自動で切り替える技術です。例えば、同じメールでも、男性には男性モデルの画像を、女性には女性モデルの画像を表示させることができます。

このように、データに基づいて顧客一人ひとりのニーズを推測し、最適なコンテンツとタイミングで届けることで、メールは単なる広告から「価値ある情報源」へと昇華します。 この1to1のコミュニケーションが、顧客の心を動かし、エンゲージメントを飛躍的に高めるのです。

④ 効果測定がしやすく改善につなげやすい

マーケティング活動において、施策の効果を正しく測定し、次のアクションに活かす「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)」を回すことは極めて重要です。メールマーケティングは、その効果が非常に測定しやすいという大きなメリットを持っています。

一般的なメール配信ツールには、配信結果を詳細に分析するためのレポート機能が備わっており、以下のような主要な指標を簡単に確認できます。

- 到達率: 送信したメールのうち、エラーにならずに相手のサーバーに届いた割合。

- 開封率: 届いたメールのうち、どれだけの割合が開封されたか。件名の魅力度などを測る指標。

- クリック率: 開封されたメールのうち、本文中のリンクがどれだけクリックされたか。コンテンツの訴求力を測る指標。

- コンバージョン率: メール経由で、商品購入や資料請求などの最終的な目標(コンバージョン)がどれだけ達成されたか。

- 配信停止率: どれだけの人が配信停止手続きを行ったか。コンテンツの質や配信頻度の満足度を測る指標。

これらのデータを分析することで、「どんな件名だと開封されやすいのか」「どのコンテンツが人気なのか」「どの時間帯に送ると反応が良いのか」といった仮説を立て、検証していくことができます。

さらに、A/Bテスト(2つのパターンのメールを用意し、どちらがより高い効果を出すかを比較検証する手法)を簡単に行えるツールも多く、科学的な根拠に基づいて改善を進めることが可能です。

このように、データという客観的な事実に基づいて施策を評価し、継続的に改善していける点は、勘や経験に頼りがちな他のプロモーション手法にはない、メールマーケティングの大きな強みと言えるでしょう。

メールマーケティングのデメリット3選

メールマーケティングは多くのメリットを持つ強力な手法ですが、一方でいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、失敗のリスクを減らし、より効果的に運用できます。ここでは、主な3つのデメリットとその対策について解説します。

① メールの作成や準備に手間がかかる

メールマーケティングを継続的に行うには、相応の手間と時間がかかります。一通のメールを配信するまでには、多くのプロセスが必要です。

- 企画・戦略立案: 誰に(ターゲット)、何を(コンテンツ)、いつ(タイミング)、何のために(目的)送るのかを計画する。

- コンテンツ作成: 読者の心に響く文章(ライティング)、魅力的な画像やデザインの制作。

- HTMLコーディング: HTMLメールを作成する場合、意図した通りに表示されるようコーディング作業が必要になる。

- 配信リストの準備: 配信対象となるセグメントを作成し、リストを抽出・設定する。

- テスト配信と校正: 誤字脱字はないか、リンクは正しく設定されているか、表示崩れは起きていないかなどを入念にチェックする。

特に、セグメントを細かく分けたり、パーソナライズの度合いを高めたりすると、その分、作成するコンテンツのバリエーションも増え、作業はさらに煩雑になります。専任の担当者がいない場合、他の業務と兼務しながらこれらの作業をこなすのは大きな負担となり、結果的に配信が滞ってしまうケースも少なくありません。

【対策】

この課題を乗り越えるためには、「効率化」と「自動化」が鍵となります。

- テンプレートの活用: メールのデザインやレイアウトをテンプレート化しておくことで、毎回ゼロから作成する手間を省けます。多くのメール配信ツールには、プロがデザインした豊富なテンプレートが用意されています。

- コンテンツの型化: 「冒頭の挨拶」「今週のトピック」「製品紹介」「お知らせ」のように、メールの構成をある程度パターン化しておくと、内容を考える負担が軽減されます。

- ステップメールの活用: 資料請求後のフォローアップなど、定型的なコミュニケーションはステップメールで自動化し、人の手がかかるクリエイティブな作業に集中できるようにします。

- 分業体制の構築: 企画、ライティング、デザインなど、それぞれの得意分野に応じて役割を分担することで、一人あたりの負担を減らし、クオリティも向上させることができます。

② 開封されなかったり迷惑メール扱いされたりする

多くの人が日々大量のメールを受け取っており、受信トレイは常に飽和状態です。その中で、自社が送ったメールがその他大勢に埋もれてしまい、開封すらされないという現実は、メールマーケティング担当者が直面する最も大きな課題の一つです。

また、意図せずして迷惑メールフォルダに振り分けられてしまうリスクもあります。迷惑メールと判定される要因は様々ですが、以下のような点が挙げられます。

- 受信者からの迷惑メール報告: 読者が「これは迷惑メールだ」と報告すると、メールサービスプロバイダがその送信元を危険とみなし、他の受信者にも届きにくくなる。

- 疑わしい件名や内容: 「【当選】」「無料」といった単語の多用、記号の過度な装飾、短縮URLの使用などは、スパムフィルターに検知されやすい傾向があります。

- 技術的な設定不備: 送信ドメイン認証(SPF、DKIMなど)が正しく設定されていないと、なりすましメールと判断され、迷惑メールフォルダに振り分けられやすくなります。

- 配信リストの質の低下: 長期間反応のないアドレスや、すでに存在しないアドレスに送り続けると、エラー率が高まり、送信元サーバーの評価が下がってしまう。

【対策】

読者にメールを開封してもらい、確実に届けるためには、多角的なアプローチが必要です。

- 魅力的な件名の作成: 読者が「自分に関係がある」「読む価値がありそうだ」と瞬時に判断できるような、具体的で、興味を引く件名を工夫します(詳細は後述)。

- 差出人名の最適化: 誰からのメールか一目でわかるように、企業名やサービス名、担当者名などを分かりやすく設定します。

- 最適な配信タイミングの見極め: ターゲットとなる読者がメールをチェックしやすい時間帯(例:BtoBなら平日の業務開始前や昼休み、BtoCなら平日の夜や休日)を狙って配信します。

- 送信ドメイン認証の設定: 自社のドメインから送られるメールが正当なものであることを証明するSPFやDKIMといった技術的な設定を必ず行います。これはメール配信ツール導入時に設定することが多いです。

- リストクリーニングの徹底: 定期的に配信結果を分析し、エラーになるアドレスや長期間未開封のアドレスを配信リストから除外(クリーニング)することで、リストの健全性を保ちます。

③ 配信リストの獲得に時間と工夫が必要

メールマーケティングの成果は、配信リストの「量」と「質」に大きく左右されます。しかし、この最も重要な土台であるメールアドレスのリストを獲得するには、相応の時間と工夫が必要です。

ウェブサイトにただ「メールマガジン登録はこちら」というフォームを設置しておくだけでは、思うようにアドレスは集まりません。現代のユーザーは、個人情報の提供に慎重になっており、よほど魅力的なメリットがなければ、安易にメールアドレスを登録してはくれません。

無理に数を集めようとして、購入したリストや本人の同意を得ていないリストを使用することは、「特定電子メール法」に違反するだけでなく、迷惑メール報告を大量に受けて送信元サーバーの評価を著しく下げてしまうため、絶対に避けるべきです。

【対策】

質の高い配信リストを獲得するためには、「ユーザーにとって価値のある何か(インセンティブ)と引き換えに、メールアドレスを提供してもらう」というギブ・アンド・テイクの考え方が基本となります。

- 魅力的なコンテンツの提供(リードマグネット):

- ホワイトペーパー/Ebook: 専門的なノウハウや調査レポートなどをまとめた資料を、メールアドレスと引き換えにダウンロードできるようにする。

- ウェビナー/セミナー: 有益な情報を提供するオンライン・オフラインのイベントを開催し、参加登録時にメールアドレスを取得する。

- Webサイト上での工夫:

- 資料請求/問い合わせフォーム: サービスや商品に関する詳細な資料請求や問い合わせの際に、メールマガジンへの同意チェックボックスを設ける。

- ポップアップフォーム: Webサイトを閲覧しているユーザーに対し、お得な情報やメルマガ登録を促すポップアップを表示する。

- オフラインでの獲得:

- 展示会やイベントでの名刺交換: 名刺交換をした相手に対し、後日メール配信の許諾(オプトイン)を得る。

- 店舗での会員登録: 実店舗で会員カードを作成する際に、メールアドレスを登録してもらう。

これらの方法で、自社のサービスや情報に能動的に興味を持ってくれた、質の高い見込み顧客のリストを着実に増やしていくことが、メールマーケティング成功への近道です。

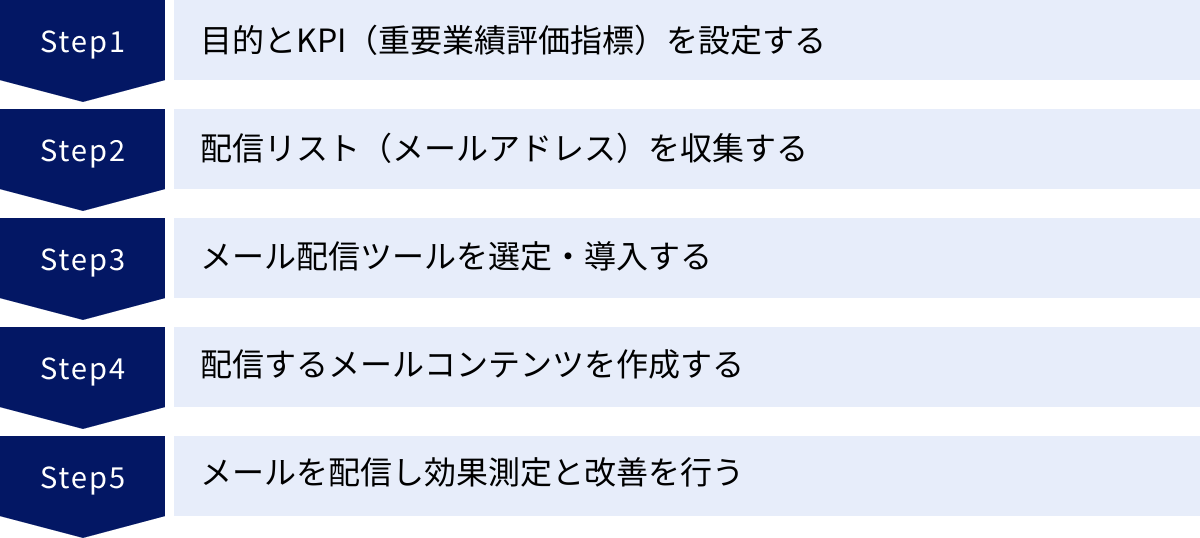

メールマーケティングの始め方【5ステップ】

メールマーケティングは、やみくもに始めても成果は出ません。成功のためには、戦略的な計画と段階的な実行が不可欠です。ここでは、これからメールマーケティングを始める方が迷わないよう、具体的な5つのステップに分けて、その手順を詳しく解説します。

① 目的とKPI(重要業績評価指標)を設定する

全てのマーケティング活動と同様に、メールマーケティングも「何のためにやるのか」という目的(KGI: Key Goal Indicator)を明確にすることから始まります。 目的が曖昧だと、コンテンツの内容や評価軸がブレてしまい、効果的な運用ができません。

前述したように、目的は「リードナーチャリング(見込み顧客育成)」「販売促進」「顧客ロイヤルティ向上」など様々です。自社のビジネス課題に照らし合わせて、最も優先すべき目的を決定しましょう。

目的が決まったら、その達成度を測るための具体的な数値目標であるKPI(Key Performance Indicator)を設定します。KPIは、日々の活動が順調に進んでいるかを確認するための「中間指標」です。

- 目的(KGI)の例: メール経由での月間売上100万円

- KPIの例:

- 月間配信数: 20万通

- 開封率: 20%

- クリック率: 5%

- コンバージョン率(購入率): 1%

- メール経由のWebサイト訪問者数: 1,000人

このように、最終的なゴール(KGI)から逆算して、それを達成するために必要な各指標(KPI)の目標値を設定することが重要です。KPIを設定することで、チーム内での共通認識が生まれ、施策の評価や改善が的確に行えるようになります。目標設定の際は、「SMART」と呼ばれるフレームワーク(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限)を意識すると、より実用的な目標になります。

② 配信リスト(メールアドレス)を収集する

目的とKPIを設定したら、次にメールを配信する相手、すなわち「配信リスト」を収集します。リストはメールマーケティングの生命線であり、その質と量が成果を大きく左右します。重要なのは、必ず本人の同意(オプトイン)を得た上で、メールアドレスを収集することです。「特定電子メール法」を遵守するためにも、この点は徹底しましょう。

質の高いリストを獲得するための具体的な方法をいくつか紹介します。

ホワイトペーパーのダウンロード

自社の専門知識やノウハウ、調査結果などをまとめた有益な資料(ホワイトペーパーやEbook)を作成し、Webサイト上で公開します。ユーザーは、氏名や会社名、メールアドレスなどをフォームに入力することで、その資料を無料でダウンロードできます。

この方法は、特定の課題解決に関心のある、質の高い見込み顧客(リード)を獲得するのに非常に有効です。特にBtoBマーケティングで広く活用されています。

セミナーやイベントの申し込み

自社でオンライン(ウェビナー)またはオフラインのセミナーやイベントを開催し、参加申し込みの際にメールアドレスを登録してもらいます。

セミナーに参加するユーザーは、そのテーマに対して高い関心を持っているため、非常に有望な見込み顧客リストとなります。セミナー後も、フォローアップメールを送ることで、関係性を継続・深化させることができます。

Webサイトからの資料請求

自社の商品やサービスに関する詳細なカタログ、料金表、導入事例集などを「資料請求」として用意します。

製品の導入を具体的に検討している段階のユーザーが多いため、購買意欲の高いリストが獲得できます。このリストに対しては、より具体的な機能紹介や、個別相談会への案内といった、購買に近いステップのメールを送ることが効果的です。

その他にも、Webサイト上に常設する「メルマガ登録フォーム」や、店舗での「会員登録」、展示会での「名刺交換」など、オンライン・オフラインを問わず、あらゆる顧客接点でリスト獲得の機会を設けることが重要です。

③ メール配信ツールを選定・導入する

ある程度の数のリストにメールを配信する場合、OutlookやGmailといった個人用のメーラーを使うのは現実的ではありません。大量のメールを一度に送信すると、迷惑メールと判定されたり、プロバイダから送信をブロックされたりするリスクがあります。

そこで不可欠となるのが、メールマーケティング専用の「メール配信ツール」です。これらのツールには、メールを安全かつ確実に届けるための機能はもちろん、マーケティング活動を効率化し、効果を最大化するための様々な機能が搭載されています。

- 主な機能:

- 大量一斉配信機能

- HTMLメールエディタ(専門知識がなくてもデザイン性の高いメールが作れる)

- ステップメール、セグメントメールなどの自動化機能

- 効果測定・分析レポート機能

- A/Bテスト機能

- 配信リスト管理機能

ツールの選定は、ステップ①で設定した「目的」を達成できる機能が備わっているか、予算は合うか、操作は直感的で使いやすいか、といった観点で慎重に行いましょう(詳しくは後述)。多くのツールで無料トライアルが提供されているので、実際にいくつか試してみることをお勧めします。

④ 配信するメールコンテンツを作成する

ツールを導入したら、いよいよ配信するメールの中身(コンテンツ)を作成します。ここで重要なのは、常に「読者視点」に立つことです。企業が伝えたいことだけを一方的に送るのではなく、「このメールは自分にとって読む価値がある」と読者に感じてもらえるようなコンテンツを目指しましょう。

コンテンツ作成は、以下の要素に分解して考えます。

- 件名: 受信トレイの中で最も目立つ部分であり、開封されるかどうかを左右する最重要要素です。具体的で、興味をそそり、パーソナライズされていることが理想です。

- 本文(コンテンツ): 設定した目的に沿って、読者に提供する価値を記述します。お役立ち情報、限定オファー、面白い読み物など、ターゲットが喜ぶ内容を考えます。適度な改行や箇条書きを用いて、読みやすさを意識することも大切です。

- CTA(Call to Action): 読者に取ってもらいたい行動(「詳しくはこちら」「購入する」「資料をダウンロード」など)を明確に促すボタンやリンクです。目立つデザインで、分かりやすい文言にしましょう。

- 差出人名: 誰からのメールか一目で分かるように設定します。信頼感を与えるために、企業名だけでなく、サービス名や個人名を併記するのも効果的です。

- フッター: 配信者の情報(会社名、住所、連絡先)や、配信停止手続きへのリンクを必ず記載します。これは「特定電子メール法」で定められた義務です。

コンテンツの形式には、文字だけで構成される「テキストメール」と、画像や色付き文字、ボタンなどを使える「HTMLメール」があります。HTMLメールの方が視覚的に訴求しやすく、クリック率も高い傾向にありますが、受信環境によっては表示が崩れる可能性もあるため、両者のメリット・デメリットを理解して使い分けることが重要です。

⑤ メールを配信し効果測定と改善を行う

コンテンツが完成したら、いよいよメールを配信します。しかし、配信して終わりではありません。メールマーケティングは、配信後の「効果測定」と、その結果に基づく「改善」こそが最も重要です。 これがPDCAサイクルのC(Check)とA(Action)にあたります。

メール配信ツールのアナリティクス機能を使って、ステップ①で設定したKPIが達成できているかを確認しましょう。

- 開封率が低い場合: 件名に魅力がない、差出人名が分かりにくい、配信タイミングが適切でない、などの可能性があります。次回は件名のパターンを変えたり、配信時間をずらしたりしてみましょう。

- クリック率が低い場合: メールの内容が読者の興味と合っていない、CTAが分かりにくい・魅力的でない、などの可能性があります。コンテンツのテーマを見直したり、CTAの文言やデザインを改善したりしてみましょう。

- コンバージョン率が低い場合: メールから遷移した先のWebページ(ランディングページ)に問題がある可能性があります。メールの内容とページの整合性が取れているか、フォームは入力しやすいかなどを確認します。

A/Bテスト機能を活用すれば、「件名Aと件名B、どちらが開封率が高いか」「ボタンの色は赤と青、どちらがクリックされやすいか」といった仮説を、データに基づいて科学的に検証できます。

このように、「配信→測定→分析→改善」のサイクルを継続的に回し続けることで、メールマーケティングの成果は着実に向上していきます。一度で完璧な結果を求めず、トライアンドエラーを繰り返しながら、自社にとっての「勝ちパターン」を見つけ出していく姿勢が成功の鍵です。

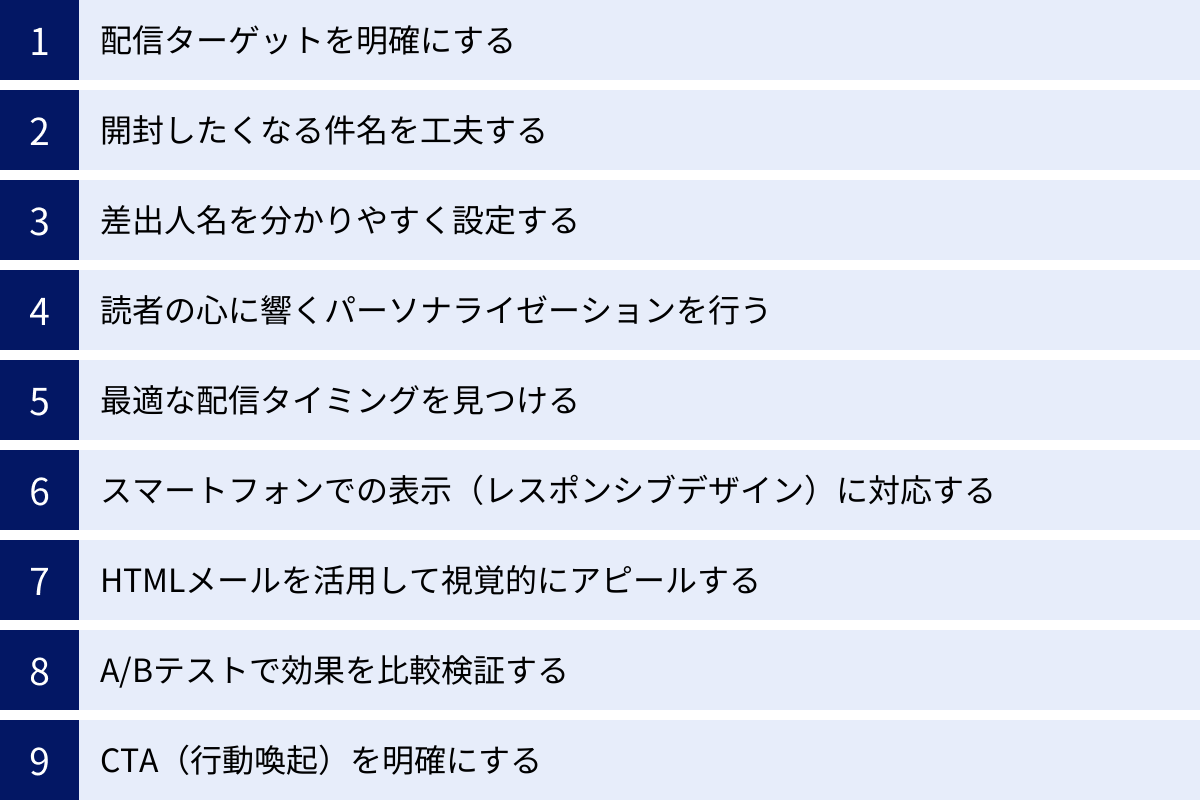

メールマーケティングの効果を高める9つのコツ

メールマーケティングを始め、継続的に運用していく中で、より高い成果を出すためにはいくつかの「コツ」があります。基本的なステップに加えて、これらのテクニックを意識することで、開封率やクリック率を改善し、最終的なコンバージョンへとつなげることができます。ここでは、すぐに実践できる9つの効果的なコツを紹介します。

① 配信ターゲットを明確にする

「誰にでも当てはまるメッセージは、誰の心にも響かない」――これはマーケティングの鉄則です。メールマーケティングにおいても、配信する相手(ターゲット)を具体的にイメージすることが、効果を高めるための第一歩です。

「30代女性」といった大まかな括りではなく、より具体的な人物像である「ペルソナ」を設定することをおすすめします。ペルソナとは、氏名、年齢、職業、家族構成、趣味、価値観、抱えている課題といった詳細なプロフィールを持つ、架空の顧客像です。

例えば、「田中みさきさん、32歳、都内在住のIT企業勤務。最近、業務効率化のために新しいツールを探しているが、種類が多すぎて選べずにいる」といった具体的なペルソナを設定します。

このようにターゲットを明確にすることで、

- どのような件名なら興味を引くか?

- どのような情報が役に立つか?

- どのような言葉遣いが心に響くか?

といった点が具体的に考えられるようになり、メッセージの精度が格段に向上します。全てのメールコンテンツを作成する際に、「このメールは田中さんに喜んでもらえるだろうか?」と自問自答する習慣をつけましょう。

② 開封したくなる件名を工夫する

受信トレイに並んだ数多くのメールの中から、自社のメールを選んで開封してもらうためには、件名がすべてと言っても過言ではありません。読者は、件名を数秒見るだけで、そのメールを開くか、無視するか、削除するかを判断します。

開封したくなる件名には、いくつかの共通点があります。

- 具体性とベネフィット: 「セールのお知らせ」ではなく、「【本日23:59まで】人気商品が最大50%OFF!」。具体的に何がお得なのか、どんなメリットがあるのかを明確に伝えます。

- 緊急性・希少性: 「限定」「残りわずか」「期間限定」といった言葉を使い、「今すぐ行動しないと損をする」という気持ちを喚起します。

- パーソナライズ: 「〇〇様へ」「〇〇(地域)にお住まいの皆様へ」のように、相手に呼びかけることで、自分ごととして捉えてもらいやすくなります。

- 好奇心を刺激: 「メールマーケティング担当者が陥りがちな3つの罠とは?」「ほとんどの人が知らない、〇〇の裏技」のように、答えが知りたくなるような問いかけや、意外性のある切り口で興味を引きます。

- 数字を入れる: 「9つのコツ」「85%が満足」のように、具体的な数字を入れると、メッセージの信頼性と具体性が増します。

これらの要素を組み合わせ、様々なパターンの件名を試し、A/Bテストで効果を検証しながら、自社の読者に最も響く「勝ちパターン」を見つけていきましょう。

③ 差出人名を分かりやすく設定する

件名と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「差出人名」です。多くの人は、メールを開封するかどうかを判断する際に、まず「誰から来たメールか」を確認します。見知らぬ差出人や、怪しい差出人からのメールは、開封されることなく迷惑メールとして報告される可能性さえあります。

差出人名は、読者が一目で誰からのメールか分かり、安心感と信頼感を持てるように設定することが基本です。

- 良い例:

株式会社〇〇(企業名が広く認知されている場合)〇〇(サービス名)編集部(サービス名で覚えてもらいたい場合)株式会社〇〇 田中太郎(BtoBなどで担当者との関係性が重要な場合)

- 悪い例:

info@example.com(誰だか分からない)no-reply@example.com(返信を受け付けない冷たい印象を与える)【公式】(何の公式か不明)

BtoCのメルマガなどでは、親しみやすさを演出するために「〇〇(店名)店長より」といった差出人名も効果的な場合があります。ここでもA/Bテストを行い、どの差出人名が最も開封率が高いかを検証してみる価値はあります。

④ 読者の心に響くパーソナライゼーションを行う

前述の通り、パーソナライゼーションはメールマーケティングの効果を高める上で極めて重要です。単に名前を差し込むだけでなく、一歩踏み込んだパーソナライゼーションを目指しましょう。

- 行動履歴に基づくレコメンド: ECサイトであれば、「お客様が閲覧した〇〇(商品名)が、今なら10%OFFです」「以前ご購入いただいた△△(商品名)と合わせて使える新商品が入荷しました」といったメールは、非常に高い効果が期待できます。

- 顧客セグメントに合わせたコンテンツ: 顧客を購入金額や頻度で「ロイヤルカスタマー」「一般顧客」「初回購入顧客」などにセグメントし、それぞれに合ったメッセージを送ります。ロイヤルカスタマーには新商品の先行案内や限定イベントへの招待を、初回購入顧客には商品の使い方や活用事例を送るなど、顧客のステージに合わせたコミュニケーションを心がけます。

- 記念日を祝う: 誕生日や、初めて商品を購入した記念日などに、お祝いのメッセージと共に特別なクーポンを送ることで、顧客は「大切にされている」と感じ、企業へのロイヤルティが高まります。

データに基づいた深い顧客理解こそが、心に響くパーソナライゼーションの源泉です。CRMやMAツールを活用し、顧客データを一元管理・分析する体制を整えることが、高度なパーソナライゼーションへの道を開きます。

⑤ 最適な配信タイミングを見つける

どんなに素晴らしい内容のメールでも、読まれない時間帯に送ってしまっては意味がありません。ターゲットとなる読者が、どのような生活・仕事のリズムで行動しているかを想像し、メールをチェックしやすいであろう最適なタイミングで配信することが重要です。

- BtoB(企業向け)の場合:

- 始業前の8時〜9時(出社してまずメールをチェックする人が多い)

- 昼休みの12時〜13時

- 業務が一段落する15時〜17時

- 一般的に、月曜の午前中や金曜の午後は、多忙であったり休暇モードであったりするため、避けられる傾向があります。

- BtoC(一般消費者向け)の場合:

- 通勤時間の7時〜9時

- 昼休みの12時〜13時

- 帰宅後や就寝前の20時〜22時

- 商材によっては、週末や休日に配信する方が効果的な場合も多くあります。

これらはあくまで一般的な傾向です。自社の顧客の特性(主婦層が多い、学生が多いなど)によって最適な時間は異なります。メール配信ツールの分析機能を使えば、曜日別・時間帯別の開封率データを確認できます。データに基づいて、自社だけの「ゴールデンタイム」を見つけ出しましょう。

⑥ スマートフォンでの表示(レスポンシブデザイン)に対応する

今日、多くの人がメールをスマートフォンでチェックしています。ある調査では、メールの開封の半数以上がモバイルデバイスで行われているというデータもあります。そのため、メールがスマートフォンで最適に表示されること(モバイルフレンドリーであること)は、もはや必須条件です。

パソコンで見たときには綺麗にデザインされていても、スマートフォンで見ると文字が小さすぎたり、画像がはみ出したり、リンクが押しにくかったりすると、読者はすぐに読むのをやめてしまいます。

これを解決するのが「レスポンシブデザイン」です。レスポンシブデザインとは、メールを閲覧しているデバイスの画面サイズに応じて、レイアウトや文字サイズ、画像の大きさが自動的に最適化される技術です。

最近のメール配信ツールの多くは、専門知識がなくてもレスポンシブデザインのHTMLメールを簡単に作成できるエディタやテンプレートを備えています。メールを配信する前には、必ずパソコンとスマートフォンの両方でテスト配信を行い、表示崩れがないかを確認する習慣をつけましょう。

⑦ HTMLメールを活用して視覚的にアピールする

テキストだけのメールもシンプルで良いですが、画像やロゴ、色付きの文字、デザインされたボタンなどを活用できる「HTMLメール」は、視覚的に情報を伝え、ブランドイメージを向上させる上で非常に効果的です。

- ブランドイメージの統一: ヘッダーに企業のロゴを配置したり、ブランドカラーを使用したりすることで、誰からのメールかを視覚的に印象付け、ブランドの認知度を高めます。

- 商品・サービスの魅力を伝える: アパレルや食品、旅行商品など、ビジュアルが重要な商材の場合、美しい写真や動画を掲載することで、テキストだけでは伝わらない魅力を直感的に伝えることができます。

- クリック率の向上: 「詳しくはこちら」といったテキストリンクよりも、色や形で目立たせた「CTAボタン」の方が、どこをクリックすれば良いかが分かりやすく、クリック率が高まる傾向があります。

ただし、HTMLメールには注意点もあります。画像が多すぎるとメールの容量が重くなり、表示に時間がかかったり、受信をブロックされたりする可能性があります。また、受信者のメーラーの設定によっては画像が表示されない場合もあるため、画像が表示されなくても内容が伝わるように、代替テキスト(alt属性)を必ず設定しておきましょう。

⑧ A/Bテストで効果を比較検証する

メールマーケティングの改善において、勘や経験だけに頼るのは危険です。「おそらくこちらの件名の方が良いだろう」という思い込みが、実は間違っていることも少なくありません。

そこで役立つのが「A/Bテスト」です。A/Bテストとは、一部の要素だけが異なる2つのパターン(AとB)のメールを用意し、配信リストの一部にそれぞれを送り、どちらがより良い結果(高い開封率やクリック率)を生むかを比較検証する手法です。

例えば、

- 件名A:「【50%OFF】春の新作セール開催中」

- 件名B:「【本日限定】田中様へ、春の新作が半額に!」

という2つの件名でテストを行い、Bの方が開封率が高ければ、パーソナライズと緊急性を盛り込んだ件名が効果的であるという仮説が検証できます。

A/Bテストで検証できる要素は多岐にわたります。

- 件名

- 差出人名

- 配信タイミング(曜日、時間)

- メインビジュアル(画像)

- CTAボタンの文言(「購入する」vs「カートに入れる」)

- CTAボタンの色や形

重要なのは、一度にテストする要素を一つに絞ることです。件名と画像の両方を変えてしまうと、どちらの要素が結果に影響を与えたのかが分からなくなってしまいます。地道な作業ですが、この科学的なアプローチの積み重ねが、成果を最大化する最短ルートです。

⑨ CTA(行動喚起)を明確にする

メールを送るからには、読者に何らかの行動を取ってもらいたいという目的があるはずです。その「次にしてほしい行動」を明確に示し、迷わず実行できるように導くのが「CTA(Call to Action)」の役割です。

CTAが曖昧だったり、分かりにくかったりすると、せっかくメールの内容に興味を持ってくれた読者も、どうすれば良いか分からず離脱してしまいます。

効果的なCTAのポイントは以下の通りです。

- 明確で具体的な動詞を使う: 「こちら」のような曖昧な言葉ではなく、「無料で資料をダウンロードする」「30日間無料トライアルを始める」「今すぐセール会場へ」のように、クリックした先に何があるかが分かる具体的な言葉を使います。

- 目立たせるデザイン: CTAは、周囲のテキストとは明らかに違う、目立つボタン形式にすることをおすすめします。背景色と対照的な色を使ったり、ボタンに影をつけたりして、視覚的にクリックできる場所であることを示しましょう。

- 配置場所の工夫: 読者の視線の動きを考慮し、最もクリックされやすい場所に配置します。一般的には、メールの冒頭(ファーストビュー)と、結論を述べた後の末尾に配置すると効果的です。

- 数を絞る: 一つのメールにCTAを詰め込みすぎると、読者はどれを選べば良いか迷ってしまい、結局どの行動も起こさない「決定麻痺」に陥ることがあります。そのメールで最も達成したい目的を一つに絞り、CTAもそれに集中させるのが基本です。

CTAは、読者を次のステップへと導くための「橋」です。常に読者の立場に立ち、「どうすれば迷わず橋を渡ってもらえるか」を考えて設計しましょう。

押さえておくべき重要指標(KPI)

メールマーケティングは「配信して終わり」ではありません。施策の効果を客観的に評価し、改善につなげるためには、データに基づいた分析が不可欠です。ここでは、メールマーケティングの成果を測る上で特に重要な4つの指標(KPI)について、その定義、計算方法、そして改善のヒントを解説します。

| 指標名 | 概要 | 計算式 | 何がわかるか |

|---|---|---|---|

| 開封率 | 配信したメールが、受信者にどれだけ開封されたかを示す割合。 | (開封数 ÷ 有効配信数) × 100 | 件名、差出人名、配信タイミングの魅力度・適切性 |

| クリック率 | 開封されたメールのうち、本文中のリンクがどれだけクリックされたかを示す割合。 | (ユニーククリック数 ÷ 開封数) × 100 | コンテンツ(本文、画像、CTA)の訴求力・魅力度 |

| コンバージョン率 | メール経由でWebサイトを訪れたユーザーが、最終的な目標(購入、登録など)を達成した割合。 | (コンバージョン数 ÷ ユニーククリック数) × 100 | メールの目的達成度、LPとの連携のスムーズさ |

| 配信停止率 | 配信したメールに対して、配信停止(購読解除)された割合。 | (配信停止数 ÷ 有効配信数) × 100 | コンテンツや配信頻度に対する読者の満足度・不満度 |

開封率

開封率(Open Rate)は、配信したメールが受信者にどれだけ開封されたかを示す割合です。これは、メールマーケティングの成果を測るための最初の関門であり、最も基本的な指標の一つです。

- 計算式: 開封率 (%) = (開封されたメールの数 ÷ 有効配信数※) × 100

- ※有効配信数 = 総配信数 – エラー数(宛先不明などで届かなかった数)

開封率が低いということは、受信トレイに並んだ多くのメールの中から、あなたのメールが選ばれなかったことを意味します。つまり、件名や差出人名が読者の興味を引けなかった、あるいは配信タイミングが適切でなかった可能性が高いと考えられます。

【開封率の目安と改善策】

開封率の平均は、業界やBtoB/BtoC、ターゲット層によって大きく異なりますが、一般的には15%〜25%程度が一つの目安とされています。これより著しく低い場合は、以下の改善策を試してみましょう。

- 件名のA/Bテスト: 具体的な数字を入れる、パーソナライズする、緊急性を出すなど、様々なパターンの件名を試し、反応の良いものを見つける。

- 差出人名の見直し: 誰からのメールか一目でわかる、信頼できる差出人名にする。

- 配信タイミングの最適化: 過去の配信データから、開封率が高い曜日・時間帯を分析し、その時間帯に配信する。

- セグメントの活用: 全員に同じメールを送るのではなく、興味関心でセグメントを分け、よりパーソナルな件名を設定する。

クリック率

クリック率(Click Through Rate / CTR)は、開封されたメールの本文に含まれるリンクが、どれだけの読者にクリックされたかを示す割合です。開封はされたものの、その先の行動につながったかどうかを測る重要な指標です。

- 計算式: クリック率 (%) = (クリックしたユニークユーザー数 ÷ 開封数) × 100

クリック率が高いということは、メールのコンテンツ(本文、画像、オファーなど)が読者の興味やニーズと合致しており、CTA(行動喚起)が効果的に機能したことを示します。逆に低い場合は、コンテンツの内容とターゲットがずれている、あるいはCTAが分かりにくい可能性があります。

【クリック率の目安と改善策】

クリック率の目安は、一般的に2%〜5%程度と言われていますが、これも開封率同様、条件によって変動します。開封率は高いのにクリック率が低い、という場合は以下の点を見直しましょう。

- コンテンツの質向上: 読者にとって本当に価値のある、有益な情報を提供する。売り込みばかりではなく、お役立ち情報を充実させる。

- CTAの最適化: ボタンのデザインを目立たせる、文言をより具体的にするなど、クリックしたくなるCTAを設計する。配置場所も重要。

- HTMLメールの活用: 画像やデザインを効果的に使い、視覚的に訴求力を高める。

- レスポンシブ対応: スマートフォンで見たときに、リンクやボタンがタップしやすいサイズ・配置になっているかを確認する。

- ファーストビューの工夫: メールを開いて最初に目に入る範囲(ファーストビュー)で、最も伝えたいメッセージとCTAを提示する。

コンバージョン率

コンバージョン率(Conversion Rate / CVR)は、メールのリンクをクリックしてWebサイトなどに遷移したユーザーのうち、どれだけの人が最終的な目的(商品購入、資料請求、会員登録など)を達成したかを示す割合です。メールマーケティングの最終的な成果、つまりROIに直結する最も重要な指標です。

- 計算式: コンバージョン率 (%) = (コンバージョン数 ÷ ユニーククリック数) × 100

コンバージョン率を正確に計測するためには、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールと連携し、メール経由のトラフィックに特定のパラメータを付与する設定が必要です。

クリック率は高いのにコンバージョン率が低い場合、問題はメールそのものではなく、リンク先のランディングページ(LP)にある可能性が高いです。

【コンバージョン率の改善策】

コンバージョン率の改善は、メールとLPの両面からアプローチする必要があります。

- メールとLPのメッセージの一貫性: メールの内容とLPの内容に乖離がないかを確認します。メールで「50%OFF」と謳っているのに、LPにその記載がなければユーザーは混乱し、離脱してしまいます。

- LPの最適化(LPO):

- フォームの項目を最小限にする。

- ページの表示速度を上げる。

- 魅力的なキャッチコピーや画像を配置する。

- お客様の声や導入事例を掲載し、信頼性を高める。

- オファーの見直し: そもそも提案している商品やサービスの魅力、価格、特典などがターゲットにとって魅力的か、根本的に見直すことも必要です。

配信停止率

配信停止率(Unsubscribe Rate)は、配信したメールに対して、読者が配信停止(購読解除)の手続きを行った割合です。この数値は、低いほど良いとされます。

- 計算式: 配信停止率 (%) = (配信停止数 ÷ 有効配信数) × 100

配信停止は、読者が「このメールはもう必要ない」「価値がない」と感じた結果です。一定数の配信停止は避けられませんが、この率が急に高くなった場合は、何らかの問題が発生しているサインと捉えるべきです。

【配信停止率の目安と改善策】

配信停止率は0.5%以下に抑えるのが理想とされています。この数値が1%を超えるような状況が続く場合は、早急な対策が必要です。

- 配信頻度の見直し: メールを送りすぎていないか?読者が「しつこい」と感じている可能性があります。配信頻度を減らす、あるいは読者が頻度を選べるようにするなどの対策が考えられます。

- コンテンツの質の再評価: 読者の期待に応えられていない、興味のない内容ばかり送っている可能性があります。アンケートなどを実施して、読者がどのような情報を求めているのかを再調査しましょう。

- セグメンテーションの精度向上: ターゲットとコンテンツのミスマッチが原因であることも多いです。より細かくセグメントを分け、パーソナライズされた情報を届けることで、満足度を高めることができます。

- オプトイン取得方法の確認: そもそも、読者が自ら望んで登録したのかを確認します。意図せず登録されていた場合、配信停止率は高くなります。

これらのKPIを定期的にモニタリングし、それぞれの数値の変動に一喜一憂するのではなく、「なぜこの数値になったのか」という背景を分析し、次のアクションプランに繋げることが、メールマーケティングを成功に導く鍵となります。

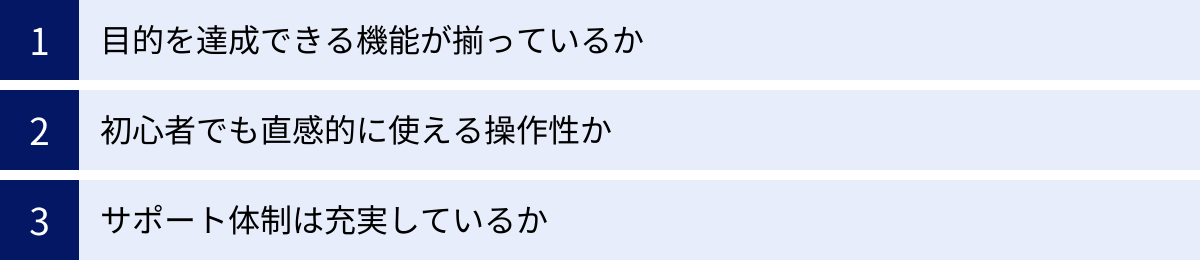

メールマーケティングツール選びの3つのポイント

メールマーケティングを本格的に実施するには、専用のツールの導入が不可欠です。しかし、市場には国内外の様々なツールが存在し、機能や価格も多岐にわたるため、「どれを選べば良いのか分からない」と悩む方も多いでしょう。ここでは、自社に最適なツールを選ぶために押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。

① 目的を達成できる機能が揃っているか

ツール選びで最も重要なのは、自社がメールマーケティングを行う「目的」を達成するために必要な機能が、過不足なく備わっているかという点です。高機能なツールほど価格も高くなる傾向があるため、必要のないオーバースペックなツールを選んでしまうと、無駄なコストが発生してしまいます。

まず、自社のメールマーケティングの計画を具体的に思い描いてみましょう。

- 基本的なメルマガ配信が中心か?

- → それであれば、大量一斉配信機能、シンプルなHTMLメールエディタ、基本的な効果測定機能があれば十分かもしれません。

- リードナーチャリングのためにステップメールを組みたいか?

- → シナリオ設定が柔軟に行えるステップメール機能は必須です。トリガーの種類(資料請求、特定ページの閲覧など)や、分岐条件の設定のしやすさを確認しましょう。

- 顧客データに基づいたパーソナライズを重視するか?

- → 顧客属性や行動履歴で柔軟にセグメントを作成できる機能や、CRM(顧客管理システム)との連携機能が重要になります。MA(マーケティングオートメーション)ツールと呼ばれる、より高度な機能を持つツールも視野に入ってきます。

- ECサイトの売上向上が目的か?

- → カゴ落ちメールやレコメンドメールといった、EC特化の機能があると非常に効果的です。主要なECカートシステムとの連携が可能かもチェックポイントです。

将来的な拡張性も考慮に入れると良いでしょう。今はメルマガ配信だけでも、将来的にはステップメールやセグメント配信にも挑戦したいと考えているなら、初めからそれらの機能が備わっている、あるいは後からプランをアップグレードできるツールを選ぶのが賢明です。

② 初心者でも直感的に使える操作性か

どんなに高機能なツールでも、操作が複雑で使いこなせなければ意味がありません。特に、専任のマーケティング担当者がいない、あるいはITに詳しい人材が少ない組織の場合、専門知識がなくても直感的に使えるかどうかは非常に重要な選定基準となります。

操作性を判断するためには、以下の点を確認しましょう。

- 管理画面の見やすさ: ダッシュボードやメニュー構成が分かりやすく、どこに何の機能があるかが一目で把握できるか。

- メールエディタの使いやすさ: プログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で、デザイン性の高いHTMLメールを作成できるか。プレビュー機能やテスト配信機能が充実しているかも重要です。

- 設定の容易さ: ステップメールのシナリオ設定や、セグメントの作成などが、マニュアルを熟読しなくても直感的に行えるか。

これらの操作性は、カタログやWebサイトの情報だけでは完全に把握することは困難です。ほとんどのツールには無料トライアル期間が設けられているので、必ず実際に触ってみて、自社の担当者がストレスなく使えるかどうかを確認することをお勧めします。複数のツールを試してみて、比較検討するのがベストです。

③ サポート体制は充実しているか

ツールを導入したものの、「設定方法が分からない」「エラーの原因が特定できない」「もっと効果的な使い方を知りたい」といった壁にぶつかることは少なくありません。そんな時に頼りになるのが、ツール提供元のサポート体制です。

特にメールマーケティング初心者にとっては、充実したサポート体制があるかどうかが、施策をスムーズに進められるかを左右する大きな要因となります。

確認すべきサポートの内容は以下の通りです。

- サポートチャネル:

- 電話: 緊急時や複雑な質問の際に、すぐに直接会話できる。

- メール/問い合わせフォーム: 記録が残り、時間を気にせず問い合わせできる。

- チャット: 手軽に素早く質問できる。

- サポート対応時間: 平日の日中のみか、土日祝日や夜間も対応しているか。

- サポートの質:

- 日本語対応: 海外ツールの場合、日本語でのサポートが受けられるかは非常に重要です。

- 専任担当者の有無: 導入から運用まで、一貫して同じ担当者がサポートしてくれると、自社の状況を理解した上での的確なアドバイスが期待できます。

- 付帯サービス:

- 導入支援: 初期設定などを代行してくれるサービスがあるか。

- 活用セミナー/ウェビナー: ツールの使い方だけでなく、メールマーケティングのノウハウ自体を学べる機会を提供しているか。

- ヘルプページ/FAQ: よくある質問やマニュアルがオンラインで充実しているか。

一般的に、国内産のツールは日本語のサポートが手厚い傾向にあります。ツールの料金には、こうしたサポートの費用も含まれていると考え、単純な価格比較だけでなく、困った時にどれだけ頼りになるかという「安心感」も加味して選定しましょう。

おすすめメールマーケティングツール5選

ここでは、数あるメールマーケティングツールの中から、実績や機能、使いやすさの観点から評価が高く、多くの企業で利用されている代表的な5つのツールを紹介します。それぞれに特徴があるため、自社の目的や規模に合わせて最適なツールを選ぶ参考にしてください。

| ツール名 | 特徴 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| blastmail(ブラストメール) | 13年連続顧客導入数No.1の実績。シンプルで分かりやすい操作性と、高い到達率が強み。 | ・初めてメール配信ツールを導入する方 ・シンプルな機能でメルマガ配信を確実に行いたい方 |

| 配配メール | 導入実績9,000社以上。手厚いサポート体制と、営業活動を支援する機能が充実。 | ・手厚いサポートを重視する方 ・メールを営業活動やリードナーチャリングに活用したいBtoB企業 |

| Mailchimp(メールチンプ) | 世界中で圧倒的なシェアを誇る。デザイン性の高いテンプレートが豊富で、無料プランも提供。 | ・デザインにこだわりたい方 ・小規模から始めたいスタートアップや個人事業主 |

| HubSpot(ハブスポット) | メールマーケティングだけでなく、CRM、SFA(営業支援)まで統合されたプラットフォーム。 | ・メールだけでなくマーケティング活動全体を効率化したい方 ・顧客データを一元管理し、高度なパーソナライズを行いたい方 |

| SendGrid(センドグリッド) | 開発者向けのAPI連携が強力。高い到達性を誇り、トランザクションメールに強い。 | ・自社システムと連携してメール配信を自動化したい開発者 ・アプリの通知など、確実に届けたいメール(トランザクションメール)を大量に扱う企業 |

※各ツールの情報(実績、機能、料金など)は、公式サイトの情報を基に作成しています。最新かつ詳細な情報は各公式サイトでご確認ください。

① blastmail(ブラストメール)

blastmail(ブラストメール)は、13年連続で顧客導入数No.1を誇る、日本国内で非常に人気の高いメール配信ツールです。(参照:株式会社ラクスライトクラウド公式サイト)その最大の魅力は、徹底的に磨かれたシンプルさと使いやすさにあります。専門知識がない初心者でも直感的に操作できる管理画面が特徴で、「誰でも簡単に使える」ことを追求しています。

また、迷惑メール対策やエラーメール処理など、メールを確実に届けるための技術に長けており、高い到達率を実現しています。基本的な一斉配信やセグメント配信、HTMLメール作成エディタなど、メルマガ運用に必要な機能は一通り揃っており、月額4,000円からというリーズナブルな価格設定も魅力です。

おすすめなのは、

- 初めてメール配信ツールを導入する企業や担当者

- 複雑な機能は不要で、まずは確実にメルマガを配信したいと考えている方

- コストを抑えつつ、信頼性の高いツールを求めている方

② 配配メール

配配メールは、株式会社ラクスが提供する導入実績9,000社以上のメールマーケティングツールです。(参照:株式会社ラクス公式サイト)長年の運用で培われたノウハウを基にした、手厚いサポート体制が大きな特徴です。専任の担当者が導入から運用までをサポートしてくれるため、ツールの使い方に留まらず、メールマーケティングの戦略についても相談できます。

機能面では、通常のメルマガ配信に加えて、Webサイトのアクセス履歴と連携して見込みの高い顧客を自動で抽出する機能や、営業担当者にアプローチすべき顧客を通知する機能など、特にBtoBの営業活動を支援する機能が充実しています。開封率やクリック率の分析だけでなく、「誰が」「どのURLを」「何回クリックしたか」まで個別に追跡できるため、見込み顧客の熱量を正確に把握できます。

おすすめなのは、

- ツールの操作だけでなく、マーケティング施策についても相談したい方

- メールを営業の武器として活用し、商談創出につなげたいBtoB企業

- 顧客一人ひとりの行動を詳しく分析したいと考えている方

③ Mailchimp(メールチンプ)

Mailchimp(メールチンプ)は、世界中で圧倒的なシェアを誇る、アメリカ発のメールマーケティングツールです。海外製ツールですが、日本語のインターフェースにも対応しています。最大の魅力は、洗練されたデザイン性の高いテンプレートが豊富に用意されている点です。ドラッグ&ドロップで直感的に、プロが作ったような美しいメールを簡単に作成できます。

また、条件付きで利用できる無料プランがあるため、コストをかけずにメールマーケティングを始めたいスモールビジネスや個人事業主にとって非常に魅力的です。無料プランでも基本的な機能は利用でき、有料プランにアップグレードすれば、より高度なA/Bテストやステップメール(Customer Journeys)などの自動化機能も使えるようになります。

おすすめなのは、

- メールのデザイン性やブランディングを重視する方

- まずは無料でメールマーケティングを試してみたいスタートアップや個人事業主

- 海外の先進的なツールを使ってみたいと考えている方

④ HubSpot(ハブスポット)

HubSpot(ハブスポット)は、単なるメールマーケティングツールではなく、CRM(顧客管理)を基盤とした統合型マーケティングプラットフォームです。Eメールマーケティング機能は、その中の「Marketing Hub」という製品に含まれています。

HubSpotの最大の強みは、顧客に関するあらゆる情報(属性、Webサイトでの行動、メールへの反応、営業とのやり取りなど)が一元管理されていることです。この豊富なデータを活用することで、非常に高度で精度の高いセグメーションやパーソナライゼーションが可能になります。例えば、「過去半年以内に料金ページを3回以上閲覧したが、まだ商談化していない顧客」といった複雑な条件でリストを抽出し、ターゲットを絞ったメールを送ることができます。

無料のCRMツールも提供されており、メールマーケティングだけでなく、営業活動(SFA)やカスタマーサポート(CS)まで、一気通貫で顧客データを管理・活用したい企業にとって最適なソリューションです。

おすすめなのは、

- メール施策だけでなく、マーケティングから営業、サポートまでを一元管理したい方

- 顧客データをフル活用して、高度な1to1マーケティングを実現したい企業

- インバウンドマーケティングの思想に基づいた長期的な顧客関係構築を目指す方

⑤ SendGrid(センドグリッド)

SendGrid(センドグリッド)は、主に開発者向けに設計された、API連携に強みを持つメール配信サービスです。Webサービスやアプリケーション内から自動的に送信される「トランザクションメール」の配信に特化しています。トランザクションメールとは、例えば「会員登録完了通知」「パスワードリセット」「ECサイトの注文確認」といった、ユーザーのアクションをトリガーとしてシステムから自動送信されるメールのことです。

これらのメールは、ユーザーにとって非常に重要度が高く、確実に届かなければなりません。SendGridは、世界中のISP(インターネットサービスプロバイダ)との良好な関係を築き、大規模なインフラを運用することで、業界最高水準のメール到達率を誇ります。マーケティング目的の一斉配信にも利用できますが、その真価は、自社のシステムとAPIで連携させ、信頼性の高いメール配信基盤として活用する点にあります。

おすすめなのは、

- 自社のWebサービスやアプリにメール配信機能を組み込みたい開発者

- 会員登録通知や注文確認など、確実に届けたいトランザkションメールを大量に扱う企業

- メールの到達性を最重要視する方

知っておきたい法律「特定電子メール法」

メールマーケティングを実施する上で、必ず理解し、遵守しなければならないのが「特定電子メール法(正式名称:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」です。この法律は、迷惑メールを防止し、良好なインターネット環境を保つために制定されました。意図せず法律に違反してしまうと、厳しい罰則が科される可能性があるため、担当者はその要点を正確に把握しておく必要があります。

オプトイン方式の原則

特定電子メール法の最も重要な原則は、「オプトイン(Opt-in)」です。これは、あらかじめメールの送信に同意した相手に対してのみ、広告・宣伝メールを送信できるというルールです。

つまり、以下のような相手に、同意なく広告・宣伝メールを送ることは原則として禁止されています。

- Webサイトなどから無断で収集したメールアドレス

- 購入した名簿のメールアドレス

- 返信や配信停止をすれば送られない「オプトアウト」方式での配信(※オプトアウトは原則禁止)

【同意(オプトイン)を得たと見なされるケース】

- Webサイトのフォームで「メールマガジンの配信を希望する」といったチェックボックスに、ユーザーが自らチェックを入れた場合。

- 書面でメール配信への同意を得た場合。

【オプトインの例外】

ただし、以下のような特定のケースでは、事前の同意がなくてもメールを送信することが例外的に認められています。

- 名刺交換: 取引関係にあるなど、名刺等の書面で自己のメールアドレスを通知した相手には、送信が可能です。ただし、名刺に「メール配信不要」といった記載がある場合は送信できません。

- Webサイトでのアドレス公開: 取引関係にあることを前提として、事業者がWebサイトで公開しているメールアドレス(問い合わせ用など)。ただし、これも「広告メールお断り」の記載がある場合は送信できません。

- 既存の取引関係: すでに取引関係にある相手へのメール。

しかし、これらの例外に該当する場合でも、受信者が配信停止を希望したら、速やかに配信を停止する義務があります。安全に運用するためには、例外に頼らず、全ての配信先から明確なオプトインを取得することを強く推奨します。

表示義務(配信者情報、配信停止方法など)

特定電子メール法では、送信するメールの本文中に、以下の情報を必ず表示することが義務付けられています。これを「表示義務」と言います。

① 送信者の氏名または名称

- 誰が送信したメールなのかを明確にするため、個人名、企業名、またはサービス名を記載します。

② 送信者の住所

- 法人であれば本店の所在地、個人であれば住所を記載する必要があります。

③ 配信停止ができる旨の通知と、そのための連絡先

- 「メールの配信停止を希望される方は、以下のURLからお手続きください」のように、読者がいつでも簡単に配信を停止できることを明記し、そのための手続きを行うためのURLやメールアドレスを記載します。このリンクは、分かりやすい場所に設置する必要があります。

④ 問い合わせに対応できる連絡先

- メールの内容に関する苦情や問い合わせを受け付けるための電話番号、メールアドレス、またはWebフォームのURLなどを記載します。

これらの表示義務を怠ると、法律違反となります。多くのメール配信ツールでは、これらの情報をフッター部分に自動で挿入するテンプレート機能が備わっているため、設定を忘れないようにしましょう。

【罰則】

特定電子メール法に違反した場合、総務大臣および内閣総理大臣による措置命令が出され、それに従わない場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下の罰金)」という厳しい罰則が科される可能性があります。(参照:総務省 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント)

知らなかったでは済まされない重要なルールです。コンプライアンスを遵守し、読者との信頼関係を損なわないためにも、法律の内容を正しく理解した上で、健全なメールマーケティング活動を行いましょう。

まとめ

この記事では、メールマーケティングの基本的な概念から、その目的、具体的な手法、メリット・デメリット、そして実践的な始め方や効果を高めるコツ、さらには遵守すべき法律まで、包括的に解説してきました。

現代のデジタルマーケティングにおいて、メールは決して古い手法ではありません。むしろ、顧客データを活用して一人ひとりに合わせたコミュニケーションが可能な、非常に強力で費用対効果の高いチャネルです。正しく理解し、戦略的に活用することで、ビジネスの成長に大きく貢献する可能性を秘めています。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- メールマーケティングの本質: 単なるメルマガ配信ではなく、顧客との関係を構築・深化させ、企業の利益に貢献する戦略的な活動全体を指す。

- 成功の鍵: 「目的の明確化」「質の高い配信リストの獲得」「読者視点のコンテンツ作成」「効果測定と改善のサイクル」が不可欠。

- 多様な手法の使い分け: 「メルマガ」「ステップメール」「セグメントメール」など、目的に応じて最適な手法を選択し、組み合わせることが重要。

- 効果を高めるコツ: 「魅力的な件名」「パーソナライゼーション」「レスポンシブ対応」「A/Bテスト」「明確なCTA」など、細やかな工夫が成果を左右する。

- ツールの重要性: 大量配信、自動化、効果測定を効率的に行うためには、自社の目的とスキルに合ったメール配信ツールの導入が必須。

- コンプライアンスの遵守: 「特定電子メール法」を正しく理解し、「オプトイン」の原則と「表示義務」を必ず守ること。

メールマーケティングは、一夜にして魔法のような結果が出るものではありません。しかし、顧客一人ひとりと真摯に向き合い、価値ある情報を提供し続けることで、他のどのチャネルよりも深く、長期的な信頼関係を築くことができます。

もしあなたがこれからメールマーケティングを始めるのであれば、まずは「目的を一つに絞り、その目的を達成できるシンプルなツールを選ぶ」ことから始めてみてはいかがでしょうか。そして、小さな成功体験を積み重ねながら、この記事で紹介した様々なテクニックに挑戦してみてください。その地道な努力が、やがて大きな成果となって返ってくるはずです。