Webサイトの成果を最大化する上で、多くの企業が広告運用やSEO対策、魅力的なランディングページ(LP)の作成に力を入れています。しかし、どれだけ多くのユーザーをサイトに集め、商品やサービスに興味を持ってもらっても、最終的なゴールである「申し込み」や「購入」の直前にある入力フォームで離脱されてしまっては、それまでの努力が水の泡となってしまいます。

この、コンバージョンにおける「最後の砦」とも言える入力フォームを改善し、ユーザーの離脱を防ぐための取り組みがEFO(Entry Form Optimization:入力フォーム最適化)です。

この記事では、EFOの基本的な概念から、なぜEFOが重要なのか、ユーザーが離脱する具体的な原因、そして明日からでも実践できる具体的な改善施策20選まで、網羅的に解説します。さらに、EFO対策を効率的に進めるためのツールの選び方やおすすめのツールも紹介します。Webサイトのコンバージョン率に伸び悩んでいる担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、入力フォームの改善に取り組んでみてください。

目次

EFO(入力フォーム最適化)とは

EFOとは、「Entry Form Optimization」の略語で、日本語では「入力フォーム最適化」と訳されます。具体的には、Webサイト上に設置された資料請求、会員登録、商品購入、お問い合わせといった各種入力フォームにおいて、ユーザーがストレスなく、かつスムーズに入力を完了できるように改善を行う一連の施策を指します。

多くのWebサイト運営者は、集客(トラフィック増加)やLP(ランディングページ)の改善には注力しますが、その最終段階である入力フォームについては、デフォルトのまま、あるいは最低限の機能しか実装していないケースが少なくありません。しかし、入力フォームはユーザーが個人情報を提供し、最終的な意思決定を行う非常に重要な接点です。ここでユーザーにつまずきやストレスを与えてしまうと、たとえ商品やサービスに強い関心を持っていたとしても、簡単に離脱してしまいます。

EFOの目的は、このフォームにおける離脱率を可能な限り低減し、入力完了率、すなわちコンバージョン率(CVR)を最大化することにあります。

EFOと混同されやすいマーケティング用語に「LPO」や「CRO」があります。これらの関係性を理解することで、EFOの立ち位置がより明確になります。

- LPO(Landing Page Optimization:ランディングページ最適化): 広告や検索結果からの訪問者を迎える最初のページ(ランディングページ)を最適化し、直帰率を下げて、次のアクション(フォームへの遷移など)を促す施策です。

- CRO(Conversion Rate Optimization:コンバージョン率最適化): Webサイト全体のコンバージョン率を向上させるための包括的な取り組みを指します。LPOやEFOは、このCROの一部と位置づけられます。

つまり、集客施策でユーザーを惹きつけ、LPOでLPの内容に魅力を感じてもらい、そしてEFOで最後の入力プロセスをスムーズに完了させることで、初めてコンバージョンという成果に結びつくのです。どれか一つが欠けても、成果の最大化は望めません。

EFOが対象とするフォームは多岐にわたります。

- BtoCビジネスにおけるフォーム:

- ECサイトの購入フォーム

- 会員登録フォーム

- キャンペーン応募フォーム

- イベント申し込みフォーム

- メールマガジン登録フォーム

- BtoBビジネスにおけるフォーム:

- お問い合わせフォーム

- 資料請求・ホワイトペーパーダウンロードフォーム

- セミナー・ウェビナー申し込みフォーム

- 無料トライアル申し込みフォーム

これらのフォームは、すべてビジネスにおける重要な見込み客獲得や売上向上の起点となります。入力フォームは単なる情報を入力する箱ではなく、ユーザーとの最初の具体的なコミュニケーションの場であり、企業のブランドイメージを左右する要素でもあると認識することが、EFO成功の第一歩と言えるでしょう。

なぜEFOは重要なのか

Webサイトのコンバージョン率を向上させる施策の中で、なぜEFOは特に重要視されるのでしょうか。その理由は大きく分けて「機会損失の防止」と「顧客満足度の向上」の2つの側面にあります。広告費をかけて集めた貴重な見込み客を逃さず、良好な関係性を築く上で、EFOは欠かせない役割を担っています。

機会損失を防ぎコンバージョン率を向上させる

EFOが重要である最大の理由は、深刻な機会損失を防ぎ、直接的にコンバージョン率(CVR)の向上に貢献するからです。

Webサイトの分析を行うと、多くのユーザーが入力フォームのページまで到達しながら、最終的な送信ボタンを押すことなく離脱しているという事実が明らかになることが多々あります。ある調査では、フォームまで到達したユーザーのうち、平均で約50%が入力完了前に離脱しているというデータもあります。これは、せっかく商品やサービスに興味を持ち、「購入したい」「問い合わせたい」という高いモチベーションを持ってフォームまでたどり着いた見込み客の半数を、みすみす逃していることを意味します。

具体的に考えてみましょう。例えば、月に100万円の広告費をかけて1,000人のユーザーをフォームページに誘導したとします。1件のコンバージョンあたりの目標獲得単価(CPA)が10,000円であれば、100件のコンバージョンが必要です。

- EFO未対策のフォーム(離脱率50%):

- フォーム到達者: 1,000人

- 入力完了者: 500人

- コンバージョン率: 50%

- 獲得件数: 500件

- CPA: 2,000円(100万円 ÷ 500件)

この時点では目標を達成しているように見えます。しかし、もしフォームが使いにくく、離脱率が70%だった場合はどうでしょうか。

- 使いにくいフォーム(離脱率70%):

- フォーム到達者: 1,000人

- 入力完了者: 300人

- コンバージョン率: 30%

- 獲得件数: 300件

- CPA: 約3,333円(100万円 ÷ 300件)

このように、フォームの使い勝手一つで獲得件数やCPAは大きく変動します。逆に、EFOを適切に行い、離脱率を50%から40%に改善できたとします。

- EFO対策後のフォーム(離脱率40%):

- フォーム到達者: 1,000人

- 入力完了者: 600人

- コンバージョン率: 60%

- 獲得件数: 600件

- CPA: 約1,667円(100万円 ÷ 600件)

EFOは、新たな広告費を投下することなく、既存のトラフィックの中からコンバージョン数を増やせる、非常に費用対効果の高い施策なのです。広告費が高騰し続ける現代のデジタルマーケティングにおいて、獲得したアクセスをいかに効率的に成果に結びつけるかという視点は不可欠であり、その最後のボトルネックを解消するのがEFOの重要な役割です。

ユーザーのストレスを減らし顧客満足度を高める

EFOの重要性は、単にコンバージョン率という数字を改善するだけに留まりません。優れた入力フォームは、ユーザーのストレスを軽減し、顧客満足度(CS)やブランドイメージの向上にも大きく貢献します。

考えてみてください。あなたが何らかのサービスに申し込もうとしたとき、入力項目が異常に多かったり、何度もエラーが出てやり直しをさせられたり、スマートフォンで非常に入力しにくいフォームに遭遇したらどう感じるでしょうか。「面倒くさい」「イライラする」「この会社は顧客のことを考えていないのでは?」といったネガティブな感情を抱くはずです。

入力フォームは、企業と顧客との最初の公式なコミュニケーションの場となることが少なくありません。この最初の接点での体験が悪いものであれば、たとえその場でなんとか入力を完了できたとしても、企業に対してマイナスの印象を抱いたまま、その後の関係がスタートすることになります。これは長期的に見れば、顧客ロイヤリティの低下や、リピート率の悪化に繋がりかねません。

逆に、入力項目が最小限に絞られ、入力例が分かりやすく、住所などが自動で入力され、スマートフォンでもサクサク操作できるフォームであれば、ユーザーはストレスなく目的を達成できます。このようなスムーズな体験は、「この会社はしっかりしている」「ユーザーのことをよく考えてくれている」といったポジティブな印象を与え、サービス利用前から顧客満足度を高める効果が期待できます。

特に、金融サービスや高額商品の購入など、ユーザーが慎重になるような場面では、入力フォームの使いやすさや信頼性が、企業の信頼性そのものとして認識される傾向があります。

このように、EFOは短期的なコンバージョン率改善という「攻め」の側面と、顧客満足度向上やブランド毀損防止という「守り」の側面を併せ持つ、極めて重要な施策なのです。

入力フォームでユーザーが離脱する主な原因

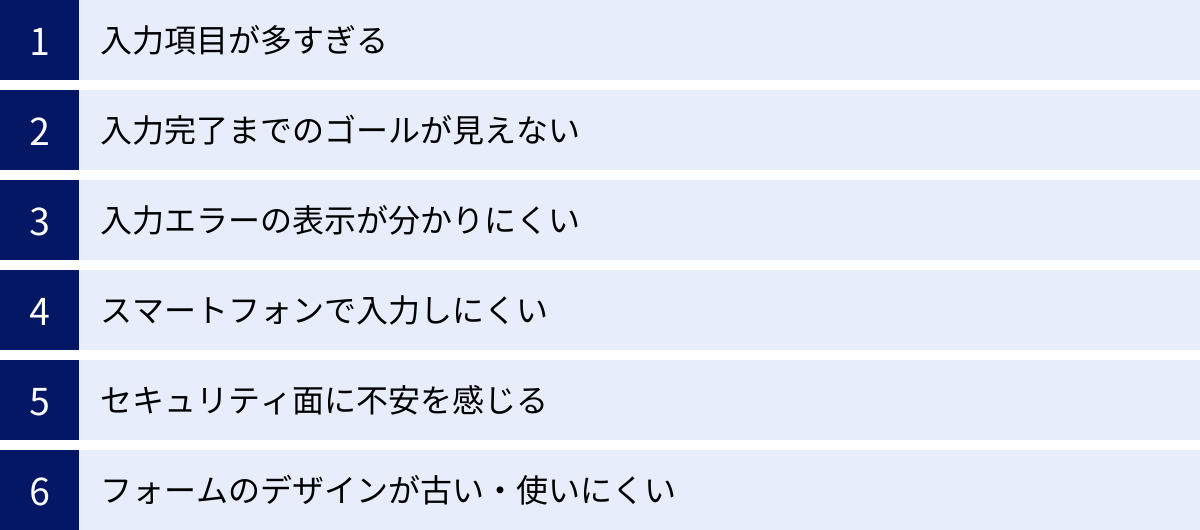

ユーザーはなぜ、あと一歩でコンバージョンというところで入力フォームから離脱してしまうのでしょうか。その原因は多岐にわたりますが、多くはユーザーに「面倒くさい」「分かりにくい」「不安だ」と感じさせる要素に集約されます。ここでは、代表的な6つの離脱原因を詳しく見ていきましょう。

入力項目が多すぎる

ユーザーがフォーム入力を諦める最も大きな原因の一つが、入力項目の多さです。フォームを開いた瞬間に、びっしりと並んだ入力欄を見ると、多くのユーザーは心理的な抵抗感を覚え、「後でやろう」と先延ばしにしたり、そのままページを閉じてしまったりします。

特に、単なる資料請求やメールマガジン登録といったライトなコンバージョンの場合に、勤務先の情報や役職、詳細なアンケートなどを求められると、ユーザーは「なぜ、そこまでの個人情報を提供しなければならないのか?」と不信感を抱きます。提供する個人情報と得られるメリットのバランスが取れていないと感じた瞬間、ユーザーの入力意欲は急激に低下します。

例えば、あるアパレルECサイトの会員登録フォームで、必須項目として「配偶者の有無」「世帯年収」「趣味」などを求められたらどうでしょうか。ユーザーは「服を買いたいだけなのに、なぜプライベートなことまで聞かれるのか」と警戒し、登録をやめてしまう可能性が高いでしょう。

この問題の背景には、企業側が「一度のフォームでできるだけ多くの顧客情報を得たい」というマーケティング的な思惑があります。しかし、その結果としてコンバージョンそのものを失ってしまっては本末転倒です。まずはコンバージョンを達成するために本当に必要な最低限の項目は何かを徹底的に見直すことが重要です。

入力完了までのゴールが見えない

人間は、終わりが見えない作業に対して強いストレスを感じる生き物です。入力フォームも同様で、「あとどれくらい入力すれば終わるのか」という全体像が見えない状態は、ユーザーのモチベーションを著しく削ぎます。

特に、入力項目が多いフォームや、複数のページにまたがるフォームの場合、ユーザーは「まだ続くのか…」「一体いつ終わるんだ…」という不安や焦りを感じ始めます。入力途中で他の作業を思い出したり、集中力が切れたりした際に、ゴールが見えないと「もういいや」と諦めやすくなります。

これを解決するのが、「ステップ表示」や「プログレスバー」です。フォームの上部などに「ステップ1/3:お客様情報の入力」「現在地」といった表示があるだけで、ユーザーは全体像と現在地を把握でき、精神的な負担が大きく軽減されます。ゴールまでの道のりが可視化されることで、「あと少しだから頑張ろう」という気持ちが生まれ、入力完了率の向上に繋がります。ゴールが見えないマラソンを走るのは苦痛ですが、中間地点や残り距離が分かれば走り続けられるのと同じ原理です。

入力エラーの表示が分かりにくい

せっかく全ての項目を入力し、送信ボタンを押した後に、ページの上部に「入力内容に誤りがあります」というメッセージだけが表示され、画面が赤く染まった経験はないでしょうか。これはユーザーにとって非常にストレスの溜まる体験です。

どこが、どのように間違っているのかが一目で分からないと、ユーザーは一つ一つの項目を見直さなければならず、非常に手間がかかります。特に項目数が多いフォームの場合、間違い箇所を探すだけで嫌になり、修正を諦めて離脱してしまうケースは後を絶ちません。

理想的なエラー表示は、以下の要素を満たしている必要があります。

- リアルタイム性: 入力欄からフォーカスが外れた瞬間に、その入力が正しいかどうかを判定し、エラーがあれば即座に表示する(リアルタイムアラート)。

- 具体性: エラー箇所を赤枠で囲むなど視覚的に明確にし、「電話番号の形式が正しくありません」「半角英数字で入力してください」のように、エラーの原因と修正方法を具体的に指示する。

- 親切さ: 厳しい言葉ではなく、「恐れ入りますが、もう一度ご確認ください」といった丁寧な言葉遣いを心がける。

エラーはユーザーの入力ミスによって発生しますが、それをいかにスムーズに解決させてあげるかが、フォームの設計者の腕の見せ所です。エラー体験を悪くすることは、ユーザーに「自分は正しく入力できない」という無力感を与え、離脱の直接的な引き金となります。

スマートフォンで入力しにくい

今日、多くのWebサイトはスマートフォンからのアクセスが半数以上を占めています。にもかかわらず、入力フォームがスマートフォンに最適化されていないケースは未だに散見されます。PCでの表示を前提としたフォームは、スマートフォンの小さな画面では致命的に使いにくいものとなります。

具体的な問題点としては、以下のようなものが挙げられます。

- 文字や入力欄が小さすぎて、ピンチアウト(拡大)しないと見えない、入力できない。

- 入力欄やボタン同士の間隔が狭く、タップしたい場所と違う場所を誤って押してしまう(ミスタップ)。

- 画面からはみ出してしまい、左右にスクロールしないと全体が見えない。

- 電話番号の入力でアルファベットのキーボードが、メールアドレスの入力で数字のキーボードが表示されるなど、入力内容に適したキーボードが自動で表示されない。

これらの問題は、ユーザーに細かなストレスを積み重ねさせ、入力の意欲を奪います。特に、移動中や外出先など、片手で操作している状況では、少しの使いにくさが大きな離脱要因となります。レスポンシブデザインに対応し、スマートフォンの画面サイズやタップ操作に最適化されたフォームを用意することは、もはや必須条件と言えるでしょう。

セキュリティ面に不安を感じる

入力フォームは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、場合によってはクレジットカード情報といった、極めて重要な個人情報を入力する場所です。そのため、ユーザーはフォームの安全性に対して非常に敏感です。

もしフォームページがSSL/TLS化(URLが「https://」で始まり、鍵マークが表示される状態)されていなければ、通信が暗号化されていないことを意味し、情報漏洩のリスクを感じさせます。多くのユーザーはこれだけで入力をためらうでしょう。

また、SSL化されていても、プライバシーポリシーへのリンクがなかったり、個人情報の取り扱いに関する説明が不十分だったりすると、「この会社は個人情報を適切に管理してくれるのだろうか」という不安を抱かせます。

「TRUSTe」や「プライバシーマーク」といった第三者認証マークの表示や、「ご入力いただいた個人情報は、SSLにより暗号化され、安全に送信されます」といった一文を添えるだけでも、ユーザーの安心感は大きく向上します。目に見える形でセキュリティ対策の姿勢を示すことが、信頼を獲得し、離脱を防ぐ上で非常に重要です。

フォームのデザインが古い・使いにくい

フォーム自体のデザインも、ユーザーの入力意欲に影響を与えます。明らかに時代遅れなデザインや、統一感のないデザインのフォームは、企業全体の信頼性を損ない、「このサイトはきちんと運営されているのだろうか」という疑念を抱かせる可能性があります。

具体的なデザイン上の問題点としては、以下のようなものが挙げられます。

- サイト全体のデザインとフォームのデザインが乖離している。

- フォントサイズが小さすぎる、または読みにくいフォントを使用している。

- 入力欄の幅が必要以上に狭い、または広すぎる。

- 必須項目を示す「※」マークなどが分かりにくい。

- 送信ボタン(CTAボタン)が目立たない、どこにあるか分かりにくい。

これらの要素は、直接的な操作のしにくさに繋がるだけでなく、ユーザーの「心地よさ」を損ないます。毎日使うアプリや洗練されたWebサイトに慣れている現代のユーザーにとって、デザインの質はサービスの質を判断する上での重要な指標の一つです。直感的でクリーンなデザインは、ユーザーに安心感を与え、スムーズな入力を後押しします。

EFO対策で見るべき3つの指標

EFOを効果的に進めるためには、現状を正しく把握し、施策の効果を測定するための客観的な指標が必要です。やみくもに改善を行うのではなく、データに基づいた判断を繰り返すことが成功への鍵となります。EFOにおいて特に重要となる3つの指標、「完了率」「離脱率」「エラー率」について解説します。

| 指標名 | 計算式 | 概要と改善のポイント |

|---|---|---|

| 完了率(コンバージョン率) | (入力完了数 ÷ フォームへの到達ユーザー数) × 100 |

EFOの最終目標となる最重要指標。この数値を最大化することを目指す。フォーム全体のパフォーマンスを示す。 |

| 離脱率 | (特定の項目で離脱したユーザー数 ÷ その項目まで到達したユーザー数) × 100 |

どの入力項目がボトルネックになっているかを特定するのに不可欠。項目ごとに計測し、数値が高い項目から優先的に改善する。 |

| エラー率 | (特定のエラーが発生した回数 ÷ その項目の入力試行回数) × 100 |

ユーザーが入力に迷いやすい、または間違えやすい項目を特定する。入力補助機能や分かりやすい説明で改善を図る。 |

完了率

完了率とは、入力フォームのページに到達したユーザーのうち、何パーセントが最後まで入力を完了し、送信ボタンを押したかを示す割合です。フォームのコンバージョン率(CVR)そのものであり、EFOにおける最終的な目標(KGI: Key Goal Indicator)となる最も重要な指標です。

計算式: 完了率 (%) = (入力完了数 ÷ フォームへの到達ユーザー数) × 100

例えば、1,000人のユーザーがフォームページを訪れ、そのうち300人が入力を完了した場合、完了率は30%となります。

完了率を継続的に計測することで、実施したEFO施策がフォーム全体のパフォーマンス向上に繋がったかどうかを大局的に判断できます。例えば、入力項目を一つ減らすという施策を行った後、完了率が30%から35%に向上したのであれば、その施策は成功だったと評価できます。

目標とすべき完了率は、業界やフォームの種類(購入、資料請求など)、ターゲットユーザーによって異なりますが、一般的にはBtoBの資料請求フォームなどで30%〜40%、BtoCの会員登録フォームなどで50%以上が一つの目安とされています。まずは自社の現状の完了率を正確に把握し、それをベースラインとして改善目標を設定することが第一歩となります。

離脱率

離脱率とは、各入力項目において、ユーザーが次の項目に進むことなくページを離れてしまった割合を指します。フォーム全体の完了率だけを見ていては、「なぜ完了率が低いのか」「具体的にどこでユーザーがつまずいているのか」という根本的な原因が分かりません。離脱率は、そのボトルネックを特定するための非常に重要な指標です。

計算式: 離脱率 (%) = (特定の項目で離脱したユーザー数 ÷ その項目まで到達したユーザー数) × 100

例えば、「電話番号」の項目まで100人が到達し、そのうち20人が電話番号を入力した後に離脱してしまった場合、電話番号の項目における離脱率は20%となります。

この指標を項目ごとに計測することで、「“住所”の入力で多くのユーザーが離脱している」「“パスワードの確認入力”で離脱率が跳ね上がっている」といった具体的な問題箇所が浮かび上がります。

- 住所項目での離脱率が高い場合: 郵便番号からの住所自動入力機能が導入されていない、あるいは入力形式が複雑で分かりにくいのかもしれません。

- パスワード確認での離脱率が高い場合: 一文字でも違うとエラーになるため、入力の手間を面倒に感じているユーザーが多いのかもしれません。確認入力を廃止し、パスワードを可視化するアイコンを設置するなどの対策が考えられます。

このように、項目ごとの離脱率を分析することで、どこに改善リソースを集中させるべきか、優先順位をつけた施策立案が可能になります。

エラー率

エラー率とは、特定の入力項目に対して、ユーザーが何らかの入力エラーを起こした割合を示す指標です。入力エラーはユーザーに直接的なストレスを与え、離脱の引き金となるため、この数値を低く抑えることは非常に重要です。

計算式: エラー率 (%) = (特定のエラーが発生した回数 ÷ その項目の入力試行回数) × 100

例えば、「メールアドレス」の項目で100回の入力が試みられ、そのうち30回で「@がありません」「形式が正しくありません」といったエラーが発生した場合、エラー率は30%となります。

エラー率が高い項目は、ユーザーが「どのように入力すれば良いのか」を理解できていない、あるいは入力しにくいインターフェースになっている可能性を示唆しています。

- 電話番号のエラー率が高い場合: 「ハイフンは必要か不要か」「全角か半角か」でユーザーが迷っている可能性があります。プレースホルダーで入力例を示したり、全角・半角を自動変換したりする機能が有効です。

- クレジットカード番号のエラー率が高い場合: 桁数が多く入力ミスが起きやすい項目です。リアルタイムでエラーを検知し、即座にフィードバックする仕組みが求められます。

エラー率は、ユーザーの「つまずき」を定量的に示すデータです。エラー率の高い項目を特定し、入力補助機能の導入や説明文(マイクロコピー)の改善を行うことで、ユーザーは迷うことなくスムーズに入力を進められるようになります。

これらの3つの指標は、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールや、後述するEFOツールを導入することで計測が可能です。データに基づいた客観的なアプローチこそが、EFOを成功に導くための羅針盤となります。

離脱率を改善するEFOの具体的施策20選

ここでは、ユーザーの離脱を防ぎ、入力完了率を向上させるための具体的なEFO施策を20個、厳選して紹介します。これらの施策は、「入力の手間を減らす」「迷わせない・不安にさせない」「ストレスを与えない」という3つの観点に大別できます。自社のフォームの課題に合わせて、できるものから取り入れてみましょう。

① 入力項目を最小限にする

EFOの基本中の基本であり、最も効果的な施策です。入力項目は、一つ増えるごとに入力完了率が数パーセント低下するとも言われています。フォームの目的を達成するために「この情報は本当に今、必要か?」を問い直し、不要な項目は思い切って削除しましょう。例えば、後からでもヒアリングできる情報や、別の手段で取得できる情報は、最初のフォームからは外すことを検討します。

② 必須項目と任意項目を明確にする

ユーザーが「どこまで入力すれば良いのか」を瞬時に判断できるよう、必須項目と任意項目を明確に区別します。「必須」や「任意」といったラベルを目立つように表示する、色分けするなどの工夫が有効です。任意項目が多い場合は、ユーザーが心理的な負担を感じやすいため、本当に必要でなければ削除するのが最善です。

③ 入力例(プレースホルダー)を分かりやすく示す

各入力欄の中に、どのような情報を入力すれば良いのかを示す薄いグレーのテキスト(プレースホルダー)を表示します。例えば、名前の欄に「例:山田 太郎」、電話番号の欄に「例:09012345678」と表示するだけで、ユーザーは迷わず入力できます。ただし、プレースホルダーは入力開始と同時に消えてしまうため、項目名(ラベル)の代わりにはしないように注意が必要です。

④ 入力完了までのステップ数を表示する

項目数が多い、あるいは複数ページにまたがるフォームの場合、上部に「ステップ1/3:お客様情報」のような進捗状況(プログレスバー)を表示します。ゴールまでの全体像と現在地が分かることで、ユーザーは安心して入力を進めることができます。終わりが見えない作業のストレスを軽減する効果は絶大です。

⑤ 郵便番号からの住所自動入力を導入する

住所入力は、ユーザーにとって最も手間のかかる項目の一つです。郵便番号を入力するだけで、都道府県、市区町村、それ以降の町名までが自動的に入力される機能を導入しましょう。入力の手間が大幅に削減されるだけでなく、入力ミスを防ぐ効果もあります。ユーザー満足度の向上に直結する人気の機能です。

⑥ 全角・半角の入力を自動で変換する

電話番号やメールアドレス、カタカナの氏名などで頻発するのが、全角と半角の入力間違いです。ユーザーがどちらで入力しても、システム側で自動的に正しい形式に変換する機能を実装しましょう。ユーザーに修正の手間をかけさせない「おもてなし」の機能であり、エラーによるストレスを未然に防ぎます。

⑦ エラーをリアルタイムで表示する

送信ボタンを押した後にまとめてエラーが表示されるのは、ユーザーにとって大きなストレスです。入力欄からフォーカスが外れた瞬間に、その内容が正しいかどうかを判定し、間違いがあれば即座に「リアルタイム」でエラーメッセージを表示しましょう。問題をその場で解決できるため、手戻りがなくスムーズです。

⑧ エラー箇所と内容を具体的に伝える

エラーを表示する際は、「入力に誤りがあります」といった曖昧な表現は避けましょう。どの項目がエラーなのかを赤枠で囲むなど視覚的に分かりやすくし、「電話番号は半角数字で入力してください」「パスワードは8文字以上で設定してください」のように、修正方法を具体的に指示することが重要です。

⑨ スマートフォンでの入力に最適化する

スマートフォンの小さな画面でもストレスなく入力できるよう、フォームを最適化します(レスポンシブデザイン)。入力欄やボタンは指でタップしやすい十分な大きさを確保し、文字サイズも読みやすい大きさに調整します。画面の幅に合わせてレイアウトが自動で調整され、横スクロールが発生しないようにすることは必須です。

⑩ スマートフォンのキーボード表示を最適化する

入力する項目内容に合わせて、スマートフォンで表示されるキーボードの種類を自動で切り替える設定です。例えば、電話番号の項目をタップしたら「テンキー(数字キーボード)」が、メールアドレスの項目なら「@」や「.」が入力しやすいキーボードが表示されるようにします。この細やかな配慮が、入力のスムーズさを大きく左右します。

⑪ 送信ボタン(CTA)のデザインを分かりやすくする

送信ボタン(CTA:Call To Action)は、フォームの最終ゴールです。ページ内で最も目立つ色を使い、サイズも大きくして、ユーザーが一目で「これを押せば完了する」と認識できるようにデザインします。文言も単なる「送信」ではなく、「無料で資料を請求する」「お得な情報を受け取る」など、ボタンを押した後のメリットが伝わる言葉を選ぶとクリック率が向上します。

⑫ 他のページへの不要なリンクを削除する

入力フォームのページでは、ユーザーに入力作業に集中してもらうことが最優先です。ヘッダーやフッター、サイドバーにあるサイト内回遊を促すような他のページへのリンクは、可能な限り非表示にしましょう。ユーザーの注意が散漫になり、「後で入力しよう」と他のページに移動してしまうのを防ぎます。

⑬ ページの表示速度を改善する

フォームページの読み込みが遅いと、ユーザーは表示される前に離脱してしまいます。特にスマートフォンユーザーは表示速度にシビアです。画像の圧縮や不要なスクリプトの削除などを行い、ページの表示速度を改善しましょう。Googleの調査では、表示速度が1秒から3秒に落ちると、直帰率は32%増加するとされています。(参照:Think with Google)

⑭ 離脱防止ポップアップを設置する

ユーザーがブラウザの「戻る」ボタンを押したり、タブを閉じようとしたりした際に、「入力中の内容がありますが、ページを離れますか?」といったポップアップを表示する機能です。うっかりページを離れてしまうのを防いだり、「入力内容は保存されます」と伝えることで再訪を促したりする効果が期待できます。ただし、使い方を誤るとユーザーに不快感を与えるため、メッセージの内容や表示タイミングには注意が必要です。

⑯ 確認画面を省略する

従来、日本のフォームでは「入力→確認→完了」という3ステップが一般的でした。しかし、画面遷移が増えることは離脱のリスクを高めます。入力画面に送信ボタンを直接設置し、確認画面を省略する「シングルページフォーム」も有効な選択肢です。入力内容をその場で確認・修正できるようにすれば、ステップ数が減り、ユーザーの負担を軽減できます。

⑰ チャット形式のフォームを導入する

従来のフォームとは異なり、チャットボットが質問し、ユーザーが一つずつ答えていく対話形式のフォームです。一問一答形式で進むため、入力項目が多くてもユーザーは心理的な負担を感じにくいというメリットがあります。特に若年層やスマートフォンユーザーとの相性が良いとされています。

⑱ SNSアカウントでのログイン・入力を可能にする

Google、Facebook、LINEなどのSNSアカウント情報を利用して、フォームへの入力を簡略化する機能(ソーシャルログイン)です。ユーザーは使い慣れたSNSアカウントで認証するだけで、氏名やメールアドレスといった情報を自動入力できるため、新規にIDやパスワードを設定する手間が省け、入力のハードルを大幅に下げることができます。

⑲ フォーム自体のデザインを整える

フォームもWebサイトの一部です。サイト全体のデザインテイスト(トンマナ)と統一感のある、クリーンで分かりやすいデザインにしましょう。適切な余白、読みやすいフォント、コントラストの効いた配色など、デザインの基本を押さえるだけで、ユーザーの信頼感や安心感は向上します。

⑳ ローディング画面のデザインを工夫する

送信ボタンを押してから完了ページが表示されるまでの待ち時間(ローディング時間)も、ユーザー体験の一部です。単に真っ白な画面を表示するのではなく、「送信中です…」というメッセージやアニメーションを表示することで、システムが正常に動作していることを伝え、ユーザーの不安を和らげることができます。

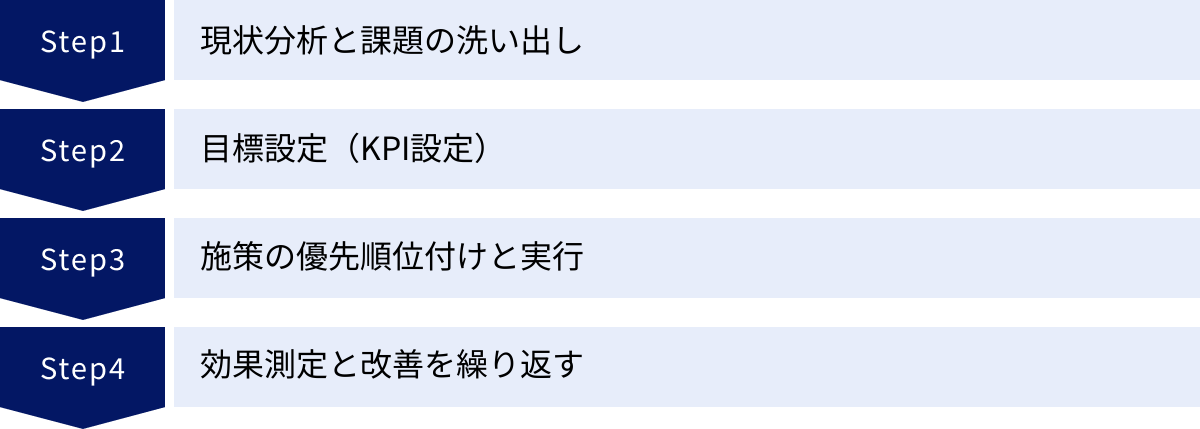

EFO対策の進め方4ステップ

効果的なEFO対策は、思いつくままに施策を実行するのではなく、計画的かつ継続的に進めることが重要です。ここでは、データに基づいて改善を繰り返すための基本的な「PDCAサイクル」に沿った4つのステップを紹介します。

① 現状分析と課題の洗い出し

EFOの第一歩は、自社の入力フォームが現在どのような状況にあるのかを客観的なデータで把握することです。勘や思い込みで改善を進めても、的外れな結果に終わる可能性があります。

まずは、前述した3つの重要指標(完了率、離脱率、エラー率)を計測します。これには、以下のようなツールが役立ちます。

- Google Analytics: 無料で利用できる高機能なアクセス解析ツールです。目標設定機能を使えばフォームの完了率を計測できます。また、イベントトラッキングを設定すれば、項目ごとの離脱状況もある程度は把握可能です。

- ヒートマップツール: ユーザーがページのどこをよく見ているか、どこでクリックしているか、どこまでスクロールして離脱したかを色で可視化するツールです。フォーム内のどのあたりでユーザーの動きが止まっているかなど、直感的に課題を発見できます。

- EFOツール: 入力フォームに特化した分析機能を提供します。タグを設置するだけで、項目ごとの離脱率、エラー率、滞在時間などを自動で計測し、分かりやすいレポートとして表示してくれます。課題の発見において最も強力なツールです。

これらのツールを使ってデータを分析し、「どの項目で離脱率が最も高いのか?」「どの項目でエラーが多発しているのか?」「スマートフォンとPCでパフォーマンスに差はあるか?」といった課題を具体的に洗い出します。例えば、「スマートフォンユーザーの住所入力項目での離脱率が60%に達している」といった具体的な課題が見つかれば、次にとるべきアクションが明確になります。

② 目標設定(KPI設定)

現状分析で課題が明確になったら、次はその課題を解決するための具体的な目標を設定します。この目標は、「SMART」の原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)に沿って設定することが重要です。

漠然と「コンバージョン率を上げる」という目標ではなく、より具体的なKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。

- 悪い目標例: フォームを改善する。

- 良い目標例(KPI):

- 「3ヶ月以内に、フォーム全体の完了率を現状の25%から30%に向上させる。」

- 「次回のA/Bテストで、”住所”項目の離脱率を40%から20%に半減させる。」

- 「”電話番号”項目のエラー率を、全角・半角自動変換機能を導入することで15%から5%未満に抑える。」

このように、何を、いつまでに、どれくらい改善するのかを数値で定義することで、チーム内での共通認識が生まれ、施策の評価基準も明確になります。目標は、高すぎず低すぎず、少し頑張れば達成できるレベルに設定するのがモチベーションを維持するコツです。

③ 施策の優先順位付けと実行

洗い出した課題と設定したKPIに基づき、具体的な改善施策を立案し、実行に移します。しかし、考えられる施策は無数にあり、すべてを同時に行うことはできません。そこで重要になるのが施策の優先順位付けです。

優先順位を決める際には、一般的に「インパクト(改善効果の大きさ)」と「コスト(実装にかかる手間や時間、費用)」の2つの軸で評価します。

- 優先度 高: インパクトが大きく、コストが低い施策(例:ボタンの文言変更、必須項目の見直し)

- 優先度 中: インパクトが大きいが、コストも高い施策(例:住所自動入力機能の新規開発)

- 優先度 中: インパクトは小さいが、コストも低い施策(例:プレースホルダーのテキスト修正)

- 優先度 低: インパクトが小さく、コストが高い施策

まずは「インパクトが大きく、コストが低い」、いわゆる“ローハンギングフルーツ(低い枝に実っている果物)”から着手するのがセオリーです。

また、施策を実行する際には、A/Bテストを行うことを強く推奨します。A/Bテストとは、オリジナルのフォーム(Aパターン)と、改善案を適用したフォーム(Bパターン)を、ユーザーにランダムで表示し、どちらの完了率が高いかを比較検証する手法です。これにより、「変更したから改善したはずだ」という思い込みを排除し、データに基づいて施策の効果を正確に判断できます。

④ 効果測定と改善を繰り返す

施策を実行したら、それで終わりではありません。一定期間(A/Bテストの場合は、統計的に有意な差が出るまで)データを計測し、設定したKPIが達成できたかどうかを評価します。

- 目標を達成できた場合: なぜ成功したのか要因を分析し、その知見を他の改善施策にも活かします。A/Bテストで勝利したパターンを本番環境に正式に反映させます。

- 目標を達成できなかった場合: なぜ上手くいかなかったのか、仮説が間違っていたのか、他に要因はなかったのかを分析します。その学びをもとに、新たな仮説を立て、次の改善策を企画します。

EFOは、一度行えば完了するプロジェクトではありません。ユーザーの行動やデバイス環境は常に変化しています。「①現状分析 → ②目標設定 → ③施策実行 → ④効果測定」というPDCAサイクルを継続的に回し、小さな改善を積み重ねていくことが、入力フォームを常に最適な状態に保ち、コンバージョンを最大化するための唯一の道です。

EFOに役立つツールの主な機能

EFO対策を手動で行うには、Web解析や開発の専門知識が必要となり、多大な工数がかかります。そこで、EFO対策を効率的かつ効果的に進めるために開発されたのが「EFOツール」です。EFOツールには、ユーザーの入力を手助けする機能と、フォームの課題を可視化する機能が搭載されています。

入力補助機能

入力補助機能は、ユーザーがフォームに入力する際の手間やストレスを軽減し、スムーズな入力をサポートする機能群です。これらは離脱の直接的な原因となる「面倒くさい」「分かりにくい」を解消します。

- 住所自動入力: 郵便番号を入力するだけで、対応する住所(都道府県、市区町村など)が自動で入力されます。

- リアルタイムアラート(入力エラーの即時表示): 入力内容に誤りがあった場合、その場ですぐにエラーメッセージを表示します。送信ボタンを押してからまとめてエラーが表示されるのを防ぎます。

- 全角・半角・大文字・小文字の自動変換: 電話番号やメールアドレスなどで、ユーザーが全角で入力しても自動で半角に変換するなど、指定した形式に自動で整形します。

- フリガナの自動入力: 氏名(漢字)を入力すると、フリガナ(カタカナ)が自動的に入力されます。

- 入力内容の保存: ユーザーが入力途中でページを離脱しても、次回訪問時に前回の入力内容が復元される機能です。再入力の手間を省きます。

- プレースホルダーの最適化: 入力例を分かりやすく表示し、ユーザーの入力をガイドします。

- スマートフォン向けキーボードの自動表示: 電話番号の欄ではテンキーを、メールアドレスの欄では英字キーボードを自動で表示させ、入力の効率を高めます。

- 離脱防止ポップアップ: ページを離れようとするユーザーに対し、「入力が完了していません」などのメッセージを表示し、離脱を思いとどまらせます。

これらの入力補助機能は、EFOツールを導入するだけで、既存のフォームに後付けで実装できるものがほとんどです。専門的な開発知識がなくても、施策20選で紹介したような改善策の多くを簡単に実現できます。

レポート・分析機能

レポート・分析機能は、フォームのどこに問題があるのかをデータに基づいて可視化し、改善のヒントを与えてくれる機能です。PDCAサイクルを回す上での「現状分析(Check)」と「施策評価(Action)」を強力に支援します。

- 項目別データ分析:

- 離脱率レポート: どの入力項目でユーザーが最も多く離脱しているかをグラフで表示します。ボトルネックの特定に不可欠です。

- エラー率レポート: どの項目で入力エラーが多発しているかを可視化します。ユーザーが迷いやすい項目を発見できます。

- 滞在時間レポート: ユーザーが各項目の入力にどれくらいの時間をかけているかを分析します。時間がかかりすぎている項目は、入力が難しい可能性があります。

- ファネル分析: フォームの入力開始から完了までの各ステップで、何人のユーザーが次のステップに進み、何人が脱落したかを段階的に示します。フォーム全体の流れにおける問題点を把握するのに役立ちます。

- A/Bテスト機能: 改善案を適用したフォームと既存のフォームを比較し、どちらのパフォーマンスが高いかを検証する機能です。データに基づいた最適な改善策を見つけ出すことができます。

- デバイス別・ブラウザ別レポート: スマートフォンとPC、あるいはChromeとSafariなど、ユーザーの環境によってパフォーマンスに差がないかを分析します。特定の環境で問題が発生していないかを確認できます。

これらのレポート機能を活用することで、「なぜコンバージョン率が低いのか」という問いに対して、データに基づいた具体的な答えを得ることができます。勘に頼った改善ではなく、論理的なアプローチでEFOを進めるためには、EFOツールの分析機能が非常に有効です。

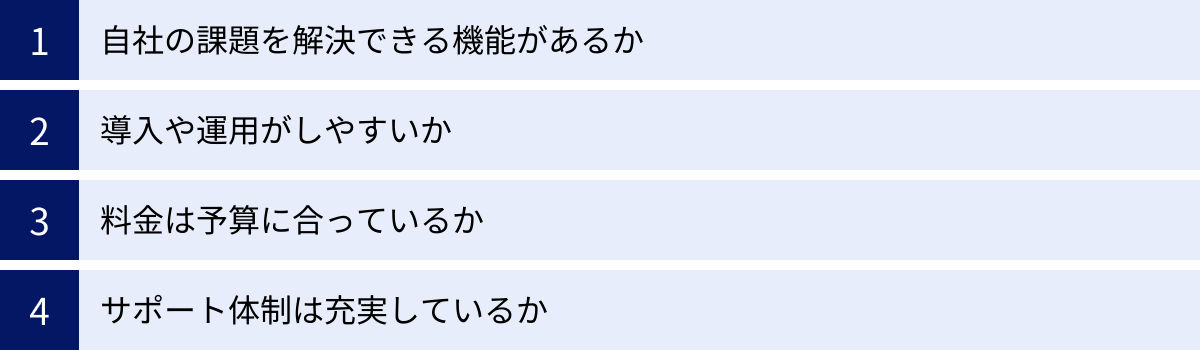

EFOツールを選ぶ際の4つのポイント

EFOツールは数多く存在し、それぞれに特徴や料金体系が異なります。自社に最適なツールを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、ツール選定で失敗しないための4つのポイントを解説します。

自社の課題を解決できる機能があるか

EFOツールを選定する上で最も重要なのは、自社が抱えるフォームの課題を直接的に解決できる機能が備わっているかという点です。

例えば、現状分析の結果、「スマートフォンユーザーの離脱率が特に高い」という課題が明確になっているのであれば、スマートフォンの入力支援機能(キーボード最適化、タップしやすいUIなど)が充実しているツールを選ぶべきです。

また、「入力エラーの多発が離脱の原因」と判明しているのであれば、リアルタイムアラート機能やエラー内容のカスタマイズ性が高いツールが適しています。

あるいは、「チャット形式でユーザーの心理的ハードルを下げたい」と考えているなら、チャットボット型のEFOツールが選択肢になります。

多くのツールには無料トライアル期間が設けられています。導入前にトライアルを利用して、自社のフォームとの相性や、課題解決に繋がりそうか、管理画面の使いやすさなどを実際に試してみることを強くお勧めします。カタログスペックだけでは分からない使用感を確かめることが、最適なツール選びの鍵となります。

導入や運用がしやすいか

ツールの機能がどれだけ豊富でも、導入や日々の運用に専門的な知識が必要だったり、手間がかかったりするようでは、担当者の負担が増え、継続的な改善活動が滞ってしまいます。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 導入の手軽さ: 多くのEFOツールは、指定されたJavaScriptタグを自社サイトのHTMLに一行追加するだけで導入が完了します。Webサイトのソースコードを大幅に改修する必要がないかを確認しましょう。

- 設定の簡易さ: 入力補助機能の設定やレポートの確認が、プログラミング知識のないマーケティング担当者でも直感的に行えるか。管理画面のUIが分かりやすいかは重要な要素です。

- 既存フォームへの対応: 現在使用している自社のフォームをそのまま利用できるか、それともツールが提供するフォームに乗り換える必要があるのかを確認します。多くのツールは既存フォームに対応していますが、一部制約がある場合もあります。

特に、Web制作や開発の専任担当者が社内にいない場合は、より導入・運用が簡単なツールを選ぶことが、EFOをスムーズに進める上で不可欠です。

料金は予算に合っているか

EFOツールの料金体系は、主に「月額固定制」と「成果報酬制」の2種類に大別され、その他に初期費用が必要な場合もあります。

- 月額固定制: フォームが設置されているドメイン数や、月間のフォーム閲覧数(PV数)に応じて、毎月一定の料金を支払うプランです。コンバージョン数が増えても料金は変わらないため、コスト管理がしやすく、費用対効果が高まる可能性があります。

- 成果報酬制: フォームからのコンバージョン(入力完了)が1件発生するごとに料金が発生するプランです。成果が出なければ費用はかからないため、スモールスタートしたい場合に適していますが、コンバージョン数が増えるとコストが高額になる可能性があります。

自社のWebサイトのトラフィック規模や、想定されるコンバージョン数、そしてマーケティング全体の予算を考慮し、最もコストパフォーマンスに優れた料金プランを提供しているツールを選びましょう。多くのツールの公式サイトには料金プランが掲載されていますが、詳細な見積もりは問い合わせが必要なケースも多いため、複数のツールから見積もりを取って比較検討することをおすすめします。

サポート体制は充実しているか

EFOツールを最大限に活用するためには、提供会社のサポート体制も重要な選定基準となります。特に、初めてEFOに取り組む場合や、社内に専門知識を持つ人材がいない場合には、手厚いサポートが心強い味方になります。

確認すべきサポート内容の例は以下の通りです。

- 導入時のサポート: 初期設定やタグの設置などを代行または丁寧にガイドしてくれるか。

- 運用中のサポート: 電話やメール、チャットでの問い合わせに迅速に対応してくれるか。

- 分析・改善提案: 専任のコンサルタントが定期的にレポートを分析し、具体的な改善提案を行ってくれるサービスがあるか。

- マニュアルやFAQ: オンラインで閲覧できるマニュアルやよくある質問(FAQ)が充実しているか。

「ツールを導入したものの、使いこなせずに放置してしまった」という事態を避けるためにも、自社のスキルレベルに合わせて、必要なサポートが受けられるツールを選びましょう。サポートが手厚いプランは料金が高くなる傾向にありますが、得られる成果を考えれば、結果的に費用対効果が高くなることも少なくありません。

おすすめのEFOツール7選

ここでは、市場で評価の高い代表的なEFOツールを7つ紹介します。それぞれのツールの特徴を理解し、自社の目的や課題に合ったツール選定の参考にしてください。

| ツール名 | 提供会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| formrun(フォームラン) | 株式会社ベーシック | フォーム作成・顧客管理・EFOがオールインワン。カンバン方式でのステータス管理が便利で、チームでの対応状況の可視化に優れる。 |

| EFO CUBE(イーエフオーキューブ) | 株式会社GeeeN | 導入実績が豊富で、20種類以上の入力補助機能と詳細な分析レポートが強み。ABテスト機能も標準搭載。 |

| Gyro-n EFO(ジャイロンEFO) | 株式会社ユニヴァ・ジャイロン | AIがユーザーの行動を分析し、最適なタイミングで入力補助(ポップアップなど)を自動表示する機能が特徴的。 |

| GORILLA EFO(ゴリラEFO) | 株式会社WACUL | AIアナリストのノウハウを凝縮。シンプルな機能と低価格な月額課金制で、手軽にEFOを始めたい企業向け。 |

| form assist(フォームアシスト) | 株式会社ショーケース | 導入実績が豊富なEFOツールの草分け的存在。キャラクターによるナビゲーション機能など、ユニークな入力補助が特徴。 |

| BOTCHAN EFO(ボッチャンEFO) | 株式会社wevnal | チャットボット形式の入力フォームを提供。会話のようなUIで、ユーザーの入力に対する心理的ハードルを下げ、離脱を防ぐ。 |

| f-tra EFO(エフトラEFO) | 株式会社エフ・コード | 多機能で柔軟な設定が可能。ABテストやパーソナライズ機能も充実しており、高度なEFO施策を行いたい企業向け。 |

① formrun

formrun(フォームラン)は、フォーム作成からフォームに入力された顧客情報の管理、そしてEFO機能までが一つになったオールインワンツールです。提供は株式会社ベーシック。専門知識がなくても、デザイン性の高いフォームを簡単に作成でき、問い合わせ状況をカンバン方式でチームと共有・管理できる点が大きな特徴です。EFO機能としては、住所自動入力やリアルタイムバリデーション(エラー表示)などが搭載されており、フォーム作成と同時に基本的なEFO対策が完了します。

(参照:株式会社ベーシック formrun公式サイト)

② EFO CUBE

EFO CUBE(イーエフオーキューブ)は、株式会社GeeeNが提供するEFOツールで、国内導入実績が豊富なサービスの一つです。20種類以上の多彩な入力補助機能を持ち、郵便番号からの住所自動入力やリアルタイムエラー表示といった基本機能はもちろん、パスワードの強度表示など、きめ細やかなサポート機能が充実しています。詳細な分析レポートやABテスト機能も強みで、データに基づいた本格的な改善サイクルを回したい企業に適しています。

(参照:株式会社GeeeN EFO CUBE公式サイト)

③ Gyro-n EFO

Gyro-n EFO(ジャイロンEFO)は、株式会社ユニヴァ・ジャイロンが提供するAI搭載型のEFOツールです。最大の特徴は、AIがユーザーの行動(マウスの動きやスクロール、入力時間など)を解析し、離脱しそうな兆候を検知すると、最適なタイミングで入力補助のポップアップを表示するなどの介入を行う点です。自動でチューニングを行ってくれるため、運用工数をかけずにフォームのパフォーマンスを改善したい場合に有効な選択肢となります。

(参照:株式会社ユニヴァ・ジャイロン Gyro-n EFO公式サイト)

④ GORILLA EFO

GORILLA EFO(ゴリラEFO)は、Webサイト分析ツール「AIアナリスト」で知られる株式会社WACULが提供するEFOツールです。多くのサイト分析で培ったノウハウを活かし、離脱率改善に効果的な入力補助機能に絞って提供しているのが特徴です。機能がシンプルな分、月額9,800円(税抜)からというリーズナブルな価格設定になっており、まずは手軽にEFOを始めてみたいという企業や、コストを抑えたい場合に最適です。

(参照:株式会社WACUL GORILLA EFO公式サイト)

⑤ form assist

form assist(フォームアシスト)は、株式会社ショーケースが提供する、EFOツールの草分け的な存在です。長年の運用で培ったノウハウに基づき、入力完了率を高めるための多様な機能を搭載しています。特に、入力箇所を分かりやすくガイドするナビゲーション機能や、キャラクターがユーザーを応援するユニークな機能は、入力のモチベーション維持に貢献します。大手企業への導入実績も豊富で、信頼性の高いツールと言えます。

(参照:株式会社ショーケース form assist公式サイト)

⑥ BOTCHAN EFO

BOTCHAN EFO(ボッチャンEFO)は、株式会社wevnalが提供するチャットボット型のEFOツールです。従来の静的なフォームとは異なり、チャット画面でボットと会話するように入力が進んでいきます。一問一答形式のため、ユーザーは入力項目が多いと感じにくく、ゲーム感覚で楽しみながら入力を完了できます。特にスマートフォンユーザーや若年層をターゲットとするサービスとの相性が良いとされています。

(参照:株式会社wevnal BOTCHAN EFO公式サイト)

⑦ f-tra EFO

f-tra EFO(エフトラEFO)は、株式会社エフ・コードが提供する多機能なEFOツールです。基本的な入力補助機能に加え、ユーザーの属性や行動履歴に合わせてフォームの表示内容を変えるパーソナライズ機能や、高度なABテスト機能など、データドリブンなマーケティング施策を強力に支援する機能を備えています。柔軟なカスタマイズが可能で、より戦略的にEFOに取り組みたい中〜上級者向けのツールです。

(参照:株式会社エフ・コード f-tra EFO公式サイト)

まとめ

本記事では、EFO(入力フォーム最適化)の重要性から、ユーザーが離脱する原因、具体的な改善施策20選、そしてEFO対策の進め方やツールの選び方まで、幅広く解説しました。

入力フォームは、Webサイトにおけるコンバージョンプロセスの最終関門です。どれだけ優れた商品やサービスを用意し、広告やSEOで多くのユーザーを集めても、この最後の砦が使いにくければ、すべての努力は報われません。ユーザーが「面倒だ」「不安だ」「分かりにくい」と感じる要素を一つひとつ丁寧に取り除き、スムーズでストレスのない入力体験を提供することが、コンバージョン率を最大化する上で不可欠です。

EFOのポイントは、常にユーザー視点に立ち、データに基づいて改善を繰り返すことです。まずはGoogle AnalyticsやEFOツールを活用して自社のフォームの現状を分析し、どこにボトルネックがあるのかを特定することから始めましょう。そして、本記事で紹介した20の施策の中から、自社の課題解決に繋がり、かつ実現可能性の高いものから優先的に試してみてください。

EFOは一度行えば終わりではなく、継続的な改善が求められる地道な活動です。しかし、その努力は広告費を増やすことなく、直接的に売上やリード獲得数の増加に繋がる、非常に費用対効果の高い投資と言えます。この記事が、あなたのWebサイトの成果をもう一段階引き上げるための一助となれば幸いです。