Webサイトからの集客や売上向上を目指す上で、検索エンジン最適化(SEO)は欠かせない施策です。しかし、Googleのアルゴリズムは日々進化し、SEOの専門性は高まる一方です。社内に専門家がいない、リソースが足りないといった課題を抱え、思うように成果を出せずに悩んでいる企業も少なくありません。

そのような課題を解決する手段として注目されているのが「SEOコンサルティング」です。SEOの専門家がパートナーとなり、戦略立案から施策の実行支援、効果測定までをトータルでサポートし、Webサイトの価値を最大化します。

しかし、いざ導入を検討しようにも「SEO対策と何が違うの?」「料金はどのくらいかかる?」「どうやって良い会社を選べばいいの?」といった疑問が次々と浮かんでくるでしょう。

本記事では、SEOコンサルティングの基礎知識から、具体的なサービス内容、料金相場、そして最も重要な「失敗しない会社の選び方」までを網羅的に解説します。この記事を読めば、自社の課題を解決し、ビジネスを成功に導くための最適なパートナーを見つけるための一歩を踏み出せるはずです。

目次

SEOコンサルティングとは

SEOコンサルティングとは、企業が運営するWebサイトの検索エンジンにおける表示順位を向上させ、自然検索経由での流入(オーガニックトラフィック)を増やすことを目的とした専門的な支援サービスです。単に技術的なアドバイスを行うだけでなく、ビジネス目標の達成を最終ゴールと捉え、そのための包括的な戦略を立案・実行支援するのが特徴です。

専門のコンサルタントが、クライアントのWebサイトの現状を多角的に分析し、課題を特定。その上で、市場環境や競合の動向を踏まえた最適なSEO戦略を策定し、具体的な改善施策を提案・実行します。その役割は、いわばWebサイトの「主治医」や「戦略的パートナー」と言えるでしょう。

SEO対策との違い

SEOコンサルティングと「SEO対策」は混同されがちですが、その役割と範囲には明確な違いがあります。

| 比較項目 | SEO対策 | SEOコンサルティング |

|---|---|---|

| 主な役割 | 施策の「実行」 | 戦略立案・分析・改善提案・進捗管理(上流工程) |

| 活動の中心 | コンテンツ作成、内部修正、被リンク獲得などの実作業 | データ分析、課題発見、戦略策定、KPI設定、レポーティング |

| 関与の範囲 | SEO施策の個別のタスク | SEO戦略全体、時にはWebマーケティング戦略全体 |

| ゴール | 特定キーワードでの上位表示、コンテンツ公開など | 事業成果への貢献(売上、リード獲得など) |

簡単に言えば、「SEO対策」が具体的な作業(戦術)を指すのに対し、「SEOコンサルティング」はどの戦術を、いつ、どのように実行するかを決定する「戦略」の策定とプロジェクト全体の管理を担います。

例えば、「キーワードAで記事を作成する」というタスクはSEO対策の一部です。一方、SEOコンサルティングでは、「なぜキーワードAを狙うのか」「そのキーワードで上位表示することで、どのようなビジネスインパクトが期待できるのか」「競合に勝つためにはどのような内容の記事が必要か」「記事公開後、どのように効果を測定し、改善していくか」といった、より上流の意思決定と計画立案を行います。

もちろん、コンサルティング会社によっては、戦略立案だけでなく、コンテンツ作成や技術的な修正といった「SEO対策」の実作業まで請け負う場合もあります。契約前に、どこまでの範囲をサポートしてくれるのかを明確に確認することが重要です。

Webコンサルティングとの違い

SEOコンサルティングと似たサービスに「Webコンサルティング」があります。両者の違いは、その専門領域と守備範囲にあります。

- Webコンサルティング: WebサイトやWebサービスを活用したビジネス全体の成果最大化を目指します。そのため、SEOだけでなく、Web広告(リスティング広告、SNS広告)、SNSマーケティング、メルマガ、LPO(ランディングページ最適化)、EFO(エントリーフォーム最適化)、CRM(顧客関係管理)など、幅広いWebマーケティング施策を対象とします。Web全体の戦略を描き、各施策の連携や予算配分を最適化する役割です。

- SEOコンサルティング: Webマーケティングの中でも、「検索エンジン経由での集客」という領域に特化しています。検索ユーザーの行動や検索エンジンのアルゴリズムを深く理解し、オーガニック検索からの流入を最大化するための専門的な知見を提供します。

例えるなら、Webコンサルタントが「総合病院の総合診療医」だとすれば、SEOコンサルタントは「循環器内科や消化器内科の専門医」のような存在です。どちらが優れているというわけではなく、企業の課題によってどちらを選ぶべきかが変わります。

「Webサイト全体の戦略から見直したい」「どのマーケティングチャネルに注力すべきか分からない」という場合はWebコンサルティングが適しているかもしれません。一方で、「自然検索からの流入が伸び悩んでいる」「コンテンツマーケティングで成果を出したい」といった具体的な課題がある場合は、SEOコンサルティングがより直接的な解決策を提示してくれるでしょう。

SEOコンサルティングの主な役割と目的

SEOコンサルティングの最終的な目的は、クライアントの事業成長に貢献することです。具体的には、売上向上、リード(見込み客)獲得、ブランディング強化といったKGI(重要目標達成指標)の達成を目指します。

その目的を達成するために、SEOコンサルタントは以下のような多岐にわたる役割を担います。

- 現状分析と課題の可視化: Google AnalyticsやGoogle Search Consoleなどのツールを用いてWebサイトの現状を定量的に分析します。アクセス数、流入キーワード、コンバージョン率、ユーザー行動などを詳細に把握し、どこに問題があるのか、どこに伸びしろがあるのかを客観的なデータに基づいて明らかにします。

- SEO戦略の策定: 分析結果とクライアントのビジネス目標に基づき、中長期的なSEO戦略を設計します。ターゲットとすべきユーザー層は誰か、どのキーワード領域を攻めるべきか、どのようなコンテンツが必要か、競合とどう差別化するかといった、成功へのロードマップを描きます。

- 具体的な施策の提案と実行支援: 策定した戦略を実行可能なタスクに落とし込み、具体的な改善案を提案します。これには、内部SEO、外部SEO、コンテンツSEO、テクニカルSEOなど、あらゆる側面からのアプローチが含まれます。クライアント社内に実行部隊がいる場合は、何をすべきかを具体的に指示し、実行をサポートします。実作業まで請け負う契約の場合は、コンサルティング会社が主体となって施策を推進します。

- 効果測定と改善サイクルの実行: 施策実行後は、その効果を定期的に測定し、詳細なレポートとして提出します。レポートでは、単に数字を報告するだけでなく、結果に対する考察と次のアクションプランを提示します。このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回し続けることで、継続的にサイトを改善し、成果を最大化していきます。

- 社内へのノウハウ共有と体制構築支援: 優れたコンサルタントは、単に施策を代行するだけでなく、クライアント社内にSEOの知見が蓄積されるように働きかけます。定例会でのレクチャーや勉強会の開催などを通じて、最終的にはクライアントが自走できる状態を目指すことも重要な役割の一つです。

これらの役割を通じて、SEOコンサルティングは、企業が持続的にWebからの集客力を高め、競争優位性を確立するための強力なエンジンとなるのです。

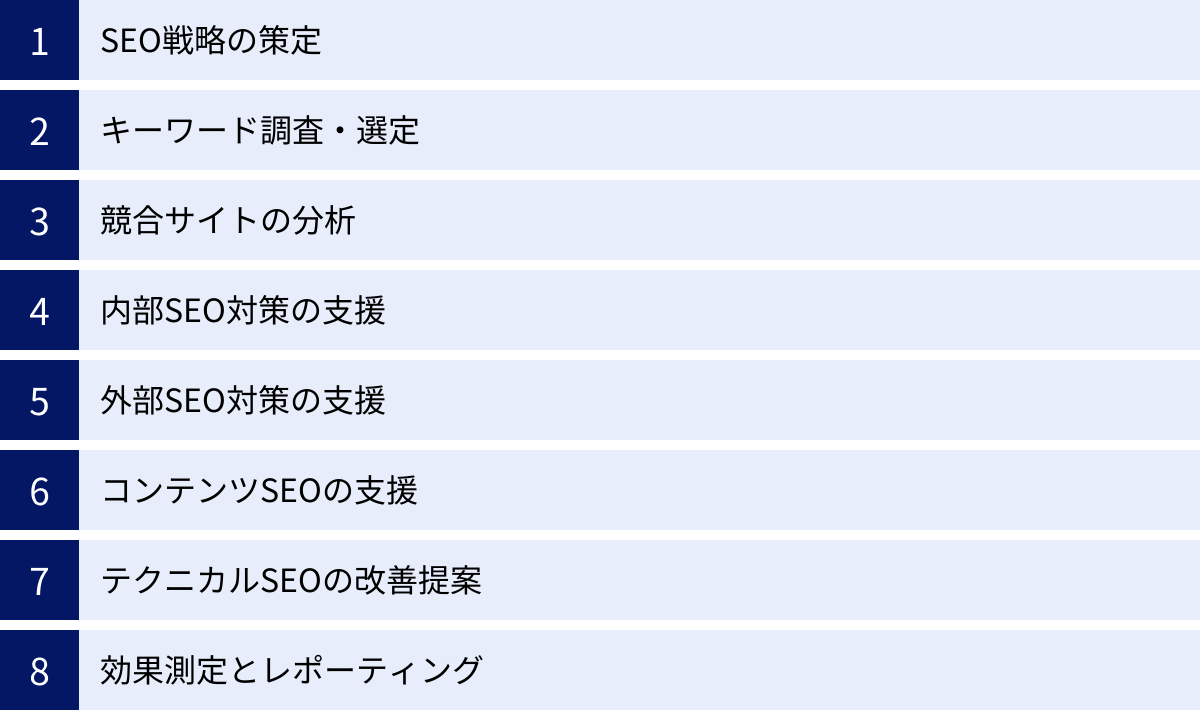

SEOコンサルティングの主なサービス内容

SEOコンサルティングが提供するサービスは多岐にわたりますが、一般的にはWebサイトの課題を分析し、検索順位を向上させるための戦略的なアプローチを体系的に提供します。ここでは、多くのSEOコンサルティング会社が提供している主要なサービス内容について、それぞれ具体的に解説します。

SEO戦略の策定

SEO戦略の策定は、すべてのSEO施策の土台となる最も重要なプロセスです。行き当たりばったりの施策では、労力が分散し、期待する成果は得られません。コンサルタントは、クライアントのビジネスを深く理解した上で、成功への明確な道筋を描きます。

具体的には、以下の要素を定義していきます。

- ビジネス目標のヒアリングとKGI/KPIの設定: まず、「Webサイトを通じて何を達成したいのか」を明確にします。「売上を前年比120%にしたい」「月間100件の問い合わせを獲得したい」「特定サービスの認知度を高めたい」といったビジネス上の最終目標(KGI)を共有します。その上で、KGI達成のための中間指標(KPI)として、オーガニックセッション数、コンバージョン率、特定キーワード群の平均順位などを設定します。この目標設定が曖昧だと、施策の評価も曖昧になってしまいます。

- ターゲットユーザーのペルソナ設定: どのようなユーザーにサイトを訪れてほしいのか、そのユーザーの年齢、性別、職業、興味関心、抱えている課題などを具体的に描き出し、「ペルソナ」として定義します。ペルソナを明確にすることで、後述するキーワード選定やコンテンツ企画の精度が格段に向上します。

- カスタマージャーニーマップの作成: 設定したペルソナが、商品を認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入や問い合わせに至るまでの思考や行動のプロセスを可視化します。各段階でユーザーがどのような情報を求めて検索するのかを予測し、適切なキーワードとコンテンツをマッピングしていきます。

- 3C分析: 自社(Company)、競合(Competitor)、市場・顧客(Customer)の3つの観点から現状を分析し、自社の強みや弱み、事業機会を客観的に把握します。これにより、競合がカバーできていない領域や、自社が勝てる領域を見つけ出し、戦略の方向性を定めます。

これらのプロセスを経て、「誰に」「何を」「どのように」届けるかというSEO戦略の骨子が固まります。

キーワード調査・選定

キーワードは、ユーザーとWebサイトをつなぐ重要な架け橋です。適切なキーワードを選定できなければ、どれだけ質の高いコンテンツを作成しても、ターゲットユーザーに届けることはできません。コンサルタントは専門的なツールと知見を駆使して、ビジネス成果に直結するキーワードを発掘・選定します。

- キーワードの洗い出し: クライアントのビジネス、商品、サービスに関連するあらゆるキーワードを、ブレインストーミングや専用ツール(Ahrefs、Semrushなど)を用いて網羅的に洗い出します。

- 検索ボリュームと検索意図の分析: 洗い出したキーワードが、実際にどのくらい検索されているか(検索ボリューム)を調査します。同時に、ユーザーがそのキーワードで検索する際の「意図(インテント)」を深く分析します。 情報を知りたいのか(Informational)、特定のサイトに行きたいのか(Navigational)、何かを購入・取引したいのか(Transactional)など、意図を正確に把握することが重要です。

- 競合性の調査: 各キーワードで上位表示されているサイトの強さを分析します。競合が非常に強いキーワード(ビッグキーワード)ばかりを狙っても、成果が出るまでに膨大な時間とコストがかかるため、現実的な上位表示の可能性を評価します。

- ビジネスへの貢献度の評価: 検索ボリュームや競合性だけでなく、「そのキーワードで集客できたユーザーが、実際に顧客になる可能性はどのくらいか」というビジネスへの貢献度を評価します。例えば、検索ボリュームは小さくても、購入意欲の高いユーザーが検索するキーワード(例:「商品名 評判」「地域名 サービス名 おすすめ」)は非常に価値が高い場合があります。

これらの多角的な分析を経て、対策すべきキーワードの優先順位を決定し、コンテンツ制作の計画に落とし込んでいきます。

競合サイトの分析

SEOは相対的な評価で順位が決まるため、競合を知ることは自社の戦略を立てる上で不可欠です。コンサルタントは、検索結果で上位を独占している競合サイトを徹底的に分析し、成功要因を解き明かします。

- コンテンツ分析: 競合サイトがどのようなテーマのコンテンツで、どのキーワードで上位表示されているかを分析します。記事の網羅性、専門性、独自性、更新頻度などを評価し、自社が勝つためのコンテンツ戦略のヒントを得ます。

- 被リンク分析: 競合サイトがどのようなサイトから、どのくらいの質の被リンクを獲得しているかを専門ツールで調査します。質の高い被リンクは依然として重要なランキング要因であり、競合のリンクプロファイルを分析することで、自社が目指すべき被リンク獲得戦略が見えてきます。

- サイト構造・内部施策の分析: 競合サイトのURL構造、内部リンクの設計、表示速度、モバイル対応状況などを調査します。ユーザーにとって使いやすく、検索エンジンがクロールしやすいサイト構造はSEOの基本であり、競合の優れた点は積極的に参考にします。

これらの分析を通じて、「なぜ競合は評価されているのか」を言語化し、自社が乗り越えるべき壁と、それを超えるための具体的なアクションプランを明確にします。

内部SEO対策の支援

内部SEO対策とは、Webサイトの内部構造を最適化し、検索エンジンにコンテンツの内容を正しく、かつ効率的に理解させるための施策です。コンサルタントは技術的な観点からサイトを診断し、改善点を提案します。

- クロール・インデックスの最適化:

robots.txtの設定、XMLサイトマップの生成・送信、noindexタグの適切な使用などを通じて、検索エンジンがサイト内を効率的に巡回(クロール)し、重要なページを正しくデータベースに登録(インデックス)できるよう支援します。 - HTMLタグの最適化: 各ページのタイトルタグ(

<title>)、メタディスクリプション(meta description)、見出しタグ(<h1>,<h2>など)が、キーワードを含みつつ、ユーザーにとって魅力的で分かりやすい内容になっているかを確認し、改善案を提案します。 - サイト構造の最適化: ユーザーがサイト内で迷わず目的の情報にたどり着けるよう、論理的で分かりやすいディレクトリ構造や、関連ページ同士をつなぐ内部リンクの設計を支援します。

外部SEO対策の支援

外部SEO対策とは、主に他のWebサイトからの被リンク(バックリンク)を獲得することで、自社サイトの権威性や信頼性を高める施策です。Googleは、質の高いサイトから自然にリンクされているサイトを高く評価する傾向があります。

コンサルタントは、スパム的な手法を避け、Googleのガイドラインに準拠した健全な被リンク獲得戦略を立案・支援します。

- 被リンク獲得戦略の立案: 調査・研究データや独自のノウハウをまとめた質の高いコンテンツを作成し、自然な形でリンクが集まるような戦略を提案します。

- サイテーションの獲得: 権威ある業界団体やポータルサイトに登録するなど、オンライン上での言及(サイテーション)を増やす施策を支援します。

- 低品質なリンクの否認: 過去に受けたスパムリンクなど、サイト評価に悪影響を及ぼす可能性のある低品質な被リンクを特定し、Googleにそのリンクを否認するよう申請する作業をサポートします。

コンテンツSEOの支援

現在のSEOにおいて、ユーザーの検索意図を満たす高品質なコンテンツを作成することは、最も重要な成功要因の一つです。 コンテンツSEOの支援は、コンサルティングの中核をなすサービスと言えます。

コンテンツ企画・構成案作成

コンサルタントは、キーワード調査の結果に基づき、具体的なコンテンツの企画と構成案(記事の設計図)の作成を支援します。

- トピッククラスターモデルの提案: 中心となる「ピラーページ」と、それに関連する詳細な「クラスターページ」を内部リンクで結びつけることで、特定テーマにおける専門性・網羅性を高める戦略を提案します。

- 構成案の作成: 各記事において、どのような情報を、どのような順番で、どの見出しで説明すべきかを具体的に示した構成案を作成します。これには、上位表示サイトの分析結果や、ユーザーが抱えるであろう潜在的な疑問(サジェストキーワードや関連キーワード)への回答も含まれます。この構成案があることで、ライターは迷わず質の高い記事執筆に集中できます。

既存コンテンツのリライト提案

新規コンテンツの作成と並行して、すでに公開されている既存コンテンツの改善(リライト)も重要です。コンサルタントは、パフォーマンスが低い(順位が低い、流入が少ない、コンバージョンしないなど)コンテンツを特定し、その改善案を提案します。

- パフォーマンス分析: Google Search Consoleなどのデータを用いて、各ページの表示回数、クリック数、CTR(クリック率)、掲載順位を分析し、リライト対象のコンテンツを洗い出します。

- 改善点の特定: 「情報が古い」「網羅性が足りない」「検索意図とのズレがある」「タイトルが魅力的でない」など、具体的な問題点を指摘し、加筆・修正・削除の方針を提案します。

テクニカルSEOの改善提案

テクニカルSEOは、内部SEOの中でも特に技術的な側面が強い領域で、サイトのパフォーマンスやクローラビリティに大きく影響します。

- サイト表示速度の改善(Core Web Vitals): ユーザー体験の重要な指標であるCore Web Vitals(LCP, FID, CLS)を分析し、画像の最適化、CSS/JavaScriptの圧縮、サーバーの応答速度改善など、具体的な高速化施策を提案します。

- 構造化データの実装支援: ページの内容(例えば、レシピ、イベント情報、Q&Aなど)を検索エンジンがより深く理解できるよう、構造化データマークアップの実装を支援します。これにより、検索結果に評価や価格などが表示される「リッチリザルト」の表示が期待できます。

- モバイルフレンドリー対応: スマートフォンでの閲覧・操作がしやすいサイトになっているかを確認し、レスポンシブデザインの導入やUI/UXの改善を提案します。

効果測定とレポーティング

施策を実行して終わりではなく、その効果を正しく測定し、次の改善に繋げることが不可欠です。コンサルタントは定期的にレポーティングを行い、プロジェクトの進捗を可視化します。

- 定点観測と分析: 順位、オーガニックセッション数、コンバージョン数などの主要KPIを定点観測し、増減の要因を分析します。

- 月次レポートの作成: 分析結果を分かりやすくまとめたレポートを作成し、定例会などで報告します。レポートには、単なる数字の羅列ではなく、施策の成果と課題、そして次月以降のアクションプランが必ず含まれます。

- 戦略の見直し: 市場環境の変化やGoogleのアルゴリズムアップデート、施策の進捗状況に応じて、当初の戦略を柔軟に見直し、常に最適なアプローチを模索します。

これらの包括的なサービスを通じて、SEOコンサルティングはWebサイトを一過性の施策ではなく、継続的に成長する事業資産へと変えていくのです。

SEOコンサルティングの料金体系と費用相場

SEOコンサルティングの導入を検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。料金はコンサルティング会社や依頼する業務範囲によって大きく異なります。ここでは、代表的な料金体系と、業務範囲に応じた費用相場の目安について解説します。

料金体系の種類

SEOコンサルティングの料金体系は、主に「月額固定型」「成果報酬型」「一括支払い型(プロジェクト型)」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自社の予算や目的に合った体系を選ぶことが重要です。

| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 月額固定型 | 毎月定額の費用を支払う最も一般的な形態。契約期間内のコンサルティング業務が対象。 | 予算が立てやすい。中長期的な視点で安定した施策を継続できる。 | 短期間で成果が出なくても費用が発生する。 | 中長期的に腰を据えてSEOに取り組みたい企業。継続的なサイト改善を目指す企業。 |

| 成果報酬型 | 特定のキーワードで上位表示された場合など、あらかじめ定めた「成果」が出た場合に費用が発生。 | 成果が出なければ費用が発生しないため、リスクが低い。 | 成果の定義が曖昧だとトラブルになりやすい。難易度の低いキーワードでの成果を請求される場合がある。短期的な成果を追うため、本質的でない施策に陥るリスクがある。 | 特定のキーワードでどうしても上位表示させたい場合。初期投資を抑えたい企業。 |

| 一括支払い型(プロジェクト型) | サイト診断やSEO内部施策の設計など、特定のプロジェクトに対して一括で費用を支払う。 | 依頼したい業務が明確な場合に適している。単発での依頼が可能。 | 継続的なサポートは受けられない。施策実行後の効果測定や改善は自社で行う必要がある。 | サイトリニューアル時のSEO設計、新規サイト立ち上げ時の初期設計など、特定の課題をピンポイントで解決したい企業。 |

月額固定型

月額固定型は、現在のSEOコンサルティングで最も主流となっている料金体系です。 毎月一定の費用を支払うことで、継続的な分析、戦略立案、施策提案、レポーティングなどのサービスを受けられます。

SEOは、施策を開始してから成果が現れるまでに数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。月額固定型は、このような中長期的な取り組みに適しており、腰を据えてサイトの根本的な改善と資産価値の向上を目指すことができます。予算の見通しが立てやすい点も大きなメリットです。

一方で、成果の有無にかかわらず毎月費用が発生するため、短期間で結果が出ない場合はコスト負担が重く感じられる可能性もあります。そのため、契約前にサービス内容とレポートの質、担当者とのコミュニケーション体制をしっかり確認することが重要です。

成果報酬型

成果報酬型は、事前に定めた成果(例:「キーワードAで10位以内に入る」「オーガニック検索からの問い合わせが月10件を超える」など)が達成された場合にのみ、料金を支払う体系です。初期費用を抑えられるため、一見すると魅力的に見えるかもしれません。

しかし、注意点も多く存在します。まず、「成果」の定義を非常に厳密に決めておく必要があります。 曖昧な定義のまま契約すると、後にトラブルの原因となります。また、一部の悪質な業者では、検索ボリュームがほとんどなく、競合もいないような簡単なキーワードでの上位表示を「成果」として高額な請求をするといったケースも報告されています。

さらに、成果報酬型は短期的な順位上昇を目的としがちです。そのため、Googleのガイドラインに抵触するようなブラックハットSEO(質の低い被リンクの大量購入など)に繋がりやすく、ペナルティを受けて逆に順位を大きく下げるリスクも伴います。現在の複雑化したSEO環境において、本質的なサイト改善を目指す優良なコンサルティング会社の多くは、成果報酬型を採用していません。

一括支払い型(プロジェクト型)

一括支払い型は、サイトの新規構築や大規模リニューアル、特定の技術的課題の解決(サイトスピード改善など)といった、期間と業務範囲が明確に区切られたプロジェクトに対して費用を支払う形態です。

「Webサイトの問題点を網羅的に洗い出すためのSEO監査(サイト診断)だけを依頼したい」「コンテンツ戦略の初期設計だけを専門家に手伝ってほしい」といった、ピンポイントなニーズに対応できます。

ただし、契約したプロジェクトが完了するとサポートも終了するため、その後の運用や効果測定は自社で行う必要があります。継続的な改善サイクルを回していくためには、別途月額契約などを検討する必要があるでしょう。

費用相場の目安

月額固定型の場合、費用は依頼する業務の範囲やサイトの規模、目標の難易度によって大きく変動します。ここでは、一般的な費用帯とそのサービス内容の目安を紹介します。

月額10万円~30万円の場合

この価格帯は、比較的小規模なサイトや、SEOの基本的な取り組みを始めたい企業向けのプランが多いです。

- 主なサービス内容:

- 月1回程度の定例会

- 基本的なキーワード調査と選定

- Webサイトの簡易的な分析レポート(アクセス解析、順位レポートなど)

- Q&A形式での相談対応

- 基本的な内部施策の改善提案

- 特徴: コンサルタントが実作業を行うというよりは、アドバイザー的な立ち位置で、クライアントのSEO担当者をサポートするケースが中心です。自社にある程度リソースがあり、専門家のアドバイスを受けながら施策を進めたい場合に適しています。

月額30万円~50万円の場合

中規模以上のサイトや、競合が比較的強い業界で本格的にSEOに取り組みたい企業向けの価格帯です。

- 主なサービス内容:

- 月2回以上の定例会

- 詳細な競合分析と戦略立案

- コンテンツ企画・構成案の作成支援

- テクニカルSEOの詳細な分析と改善提案

- 実行支援(クライアントのエンジニアやライターへの具体的な指示出しなど)

- 特徴: より深くプロジェクトに関与し、戦略立案から施策の実行支援までを幅広くカバーします。コンテンツの品質向上や、より技術的な課題解決に踏み込んだサポートが期待できます。多くの企業がこの価格帯でSEOコンサルティングを導入しています。

月額50万円以上の場合

大規模サイト(数万~数百万ページ規模)、金融や不動産といった非常に競合が激しい業界、あるいはコンテンツ制作や技術改修までをコンサルティング会社に大きく委託したい場合などがこの価格帯になります。

- 主なサービス内容:

- 週1回以上の密な連携(定例会やチャットなど)

- 事業戦略レベルからのSEO戦略設計

- コンテンツ制作の代行(記事作成、ホワイトペーパー制作など)

- 大規模なテクニカルSEO改修のプロジェクトマネジメント

- 社内担当者の育成支援(勉強会の開催など)

- 特徴: 単なるコンサルティングを超え、クライアントのWebマーケティング部門の一部として機能するような、包括的で手厚いサポートが提供されます。事業の成長に直接的なインパクトを与える、高度な専門性が求められるプロジェクトが対象です。

料金が決まる要因

SEOコンサルティングの料金は、様々な要因によって決まります。見積もりを依頼する際は、これらの要素がどのように考慮されているかを理解しておくと良いでしょう。

- 対象サイトの規模: ページの総数やサイトの構造が複雑であるほど、分析や管理にかかる工数が増えるため、料金は高くなる傾向があります。

- 目標の難易度: 対策したいキーワードの競合性(ビッグキーワードか、ロングテールキーワードか)や、目標とする順位、コンバージョン数など、目標が高ければ高いほど、高度な戦略と多くのリソースが必要となり、料金も上がります。

- 依頼する業務範囲: 「コンサルティング(アドバイス)のみ」か、「コンテンツ制作や技術改修などの実作業まで含む」かによって、料金は大きく変わります。実作業を含む場合は、その分工数が増えるため高額になります。

- コンサルティング会社の専門性や実績: 豊富な実績や独自のノウハウを持つ著名なコンサルティング会社や、特定の業界に特化した専門性の高い会社は、料金も高めに設定されているのが一般的です。

- サポート体制: 定例会の頻度、レポートの詳細度、コミュニケーションツールの利用、対応時間など、サポートの手厚さも料金に反映されます。

自社の状況と予算を照らし合わせ、どのレベルのサービスが必要なのかを慎重に検討することが、費用対効果の高い投資に繋がります。

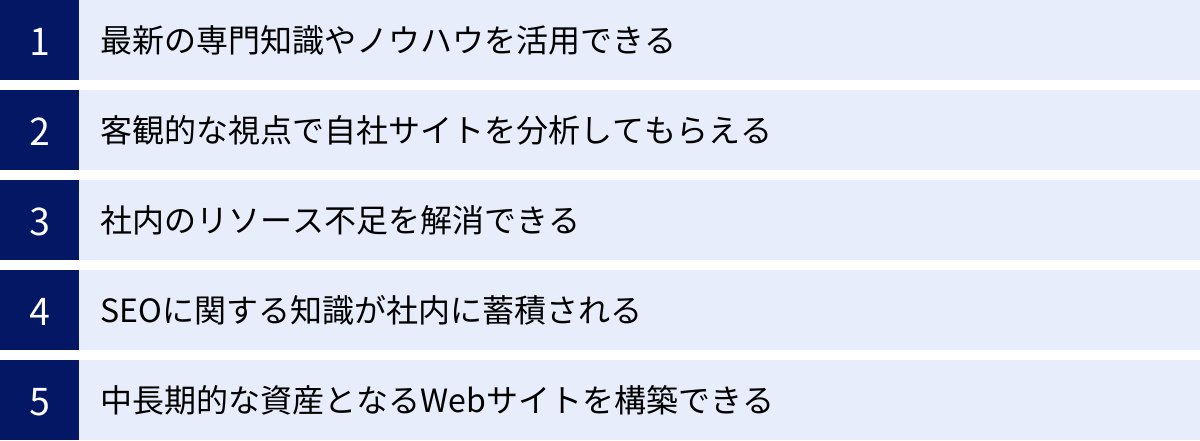

SEOコンサルティングを導入する5つのメリット

専門的なSEOコンサルティングを導入することは、単に検索順位を上げるだけでなく、企業のデジタルマーケティング全体に多くのメリットをもたらします。ここでは、コンサルティングを活用することで得られる5つの主要なメリットについて詳しく解説します。

① 最新の専門知識やノウハウを活用できる

SEOの世界は、Googleのアルゴリズムアップデートが頻繁に行われるなど、常に変化しています。昨日まで有効だった手法が今日には通用しなくなることも珍しくありません。最新のトレンドや技術的な仕様変更に自社だけで追随し続けるのは、非常に困難です。

SEOコンサルタントは、日々SEOに関する最新情報を収集・分析し、実践を通じてノウハウを蓄積している専門家集団です。

- アルゴリズムアップデートへの迅速な対応: コアアップデートや新しい評価基準(例: Core Web Vitals、E-E-A-T)が導入された際に、その本質を理解し、サイトにどのような影響があるのか、どのような対策を講じるべきかを迅速に判断し、的確なアドバイスを提供します。

- 先進的なツールの活用: Ahrefs, Semrush, Screaming Frogなど、個人や中小企業では導入が難しい高機能な専門ツールを駆使した高度な分析が可能です。これにより、データに基づいた客観的で精度の高い戦略立案が実現します。

- 成功・失敗事例の蓄積: 多くのクライアントを支援する中で蓄積された、様々な業界・サイト規模での成功事例や失敗事例に基づいた、実践的なノウハウの提供を受けられます。

これらの専門知識を活用することで、自社だけで試行錯誤する時間を大幅に短縮し、最短距離で成果に向かうことが可能になります。

② 客観的な視点で自社サイトを分析してもらえる

長年自社サイトを運営していると、どうしても内部の視点に縛られがちになります。「このコンテンツは手間をかけたから価値があるはずだ」「うちの業界ではこれが常識だ」といった思い込みが、ユーザー視点の欠如や改善の機会損失に繋がっているケースは少なくありません。

SEOコンサルタントは、第三者の客観的な立場でサイトを評価します。

- データドリブンな課題抽出: 個人の感想や感覚ではなく、Google Analyticsのユーザー行動データや、競合サイトとの比較データなど、客観的な事実に基づいて問題点を指摘します。社内では「当たり前」とされていたサイト構造やコンテンツが、実はユーザーにとって分かりにくかったり、機会損失に繋がっていたりすることを発見できます。

- 業界の常識への疑問提起: 「本当にそのキーワードで検索するユーザーは顧客になるのか」「競合は別の切り口で成功している」など、業界の常識にとらわれない新しい視点や戦略を提案してくれることがあります。

- ユーザー視点の徹底: コンサルタントは常に「検索ユーザーが何を求めているか」という視点でサイトを分析します。企業が伝えたいことと、ユーザーが知りたいことのギャップを埋め、真にユーザーのためになるサイト作りを支援します。

社内のしがらみや先入観から解放された客観的な分析は、これまで見過ごされてきた根本的な課題を浮き彫りにし、大きな改善のきっかけとなります。

③ 社内のリソース不足を解消できる

「SEOの重要性は理解しているが、専任の担当者を置く余裕がない」「担当者はいるが、他の業務と兼任しており、SEOに十分な時間を割けない」といったリソース不足は、多くの企業が抱える共通の課題です。

SEOは、キーワード調査、コンテンツ企画、記事作成、効果測定、技術改善など、非常に多岐にわたる業務を継続的に行う必要があります。これらを片手間でこなすのは現実的ではありません。

SEOコンサルティングを導入することで、これらの専門的で時間のかかる業務を外部の専門家に任せることができます。

- 戦略立案や分析業務のアウトソース: 最も専門性が求められる戦略策定やデータ分析、競合調査といった上流工程を委託することで、社内担当者はコンテンツ制作や関係部署との調整など、実行面に集中できます。

- 不足スキルの補完: 社内にWebエンジニアがいない場合でも、テクニカルSEOの改善提案を受け、外部の開発会社に的確な指示を出すことができます。同様に、分析の専門家がいなくても、質の高いレポートによってサイトの状況を正確に把握できます。

- 業務の効率化: 確立されたフレームワークやツールを用いて効率的に業務を進めてくれるため、自社でゼロから試行錯誤するよりもはるかにスピーディーに施策を推進できます。

これにより、社内の限られたリソースを最も重要な業務に集中させることができ、組織全体の生産性向上にも繋がります。

④ SEOに関する知識が社内に蓄積される

優れたSEOコンサルタントは、単なる業務代行者ではありません。クライアントと伴走し、プロジェクトを進める中で、自社のチームが成長できるよう積極的に知識やノウハウを共有してくれます。

- 定例会でのナレッジトランスファー: 定期的に開催されるミーティングは、単なる進捗報告の場ではありません。なぜこの施策を行うのか、その背景にあるGoogleの考え方やデータ分析の結果などを丁寧に説明してくれます。このプロセスを通じて、担当者はSEOの思考法を学ぶことができます。

- レポートからの学び: 詳細なレポートには、単なる数字だけでなく、その数字から何が読み取れるのかという「考察」が記載されています。この考察を読み解くことで、データ分析のスキルが向上します。

- 社内勉強会の開催: 依頼すれば、社内のマーケティングチームや編集部、開発チームなどを対象に、SEOの基礎知識や最新トレンドに関する勉強会を開催してくれる会社もあります。

このように、コンサルティングを通じて得られた知見は、契約終了後も会社の資産として残り続けます。 将来的にはSEO施策の一部、あるいは全てを内製化するための基盤を築くことができるのです。

⑤ 中長期的な資産となるWebサイトを構築できる

Web広告は、費用を投じている間は即効性のある集客が期待できますが、出稿を止めれば流入はゼロになります。一方、SEOで上位表示されたコンテンツは、広告費をかけなくても24時間365日、見込み客を呼び込み続ける自動集客装置となります。

SEOコンサルティングは、このような「資産性の高いWebサイト」を構築することを目的としています。

- ユーザーファーストなサイト設計: 小手先のテクニックではなく、ユーザーにとって本当に価値のあるコンテンツを充実させ、使いやすいサイト構造を構築することを目指します。このようなサイトはGoogleから恒久的に高く評価される傾向があります。

- 持続可能な成長モデル: 一度築いた評価は、簡単には揺らぎません。適切にメンテナンスを続ければ、長期にわたって安定した集客効果とブランド価値をもたらします。

- ブランド認知の向上: 様々なキーワードで検索結果の上位に表示されることで、業界内での専門性や権威性が認知され、企業のブランディングにも大きく貢献します。

SEOへの投資は、短期的な費用ではなく、将来にわたって利益を生み出し続ける「デジタル資産」への投資と捉えることができます。

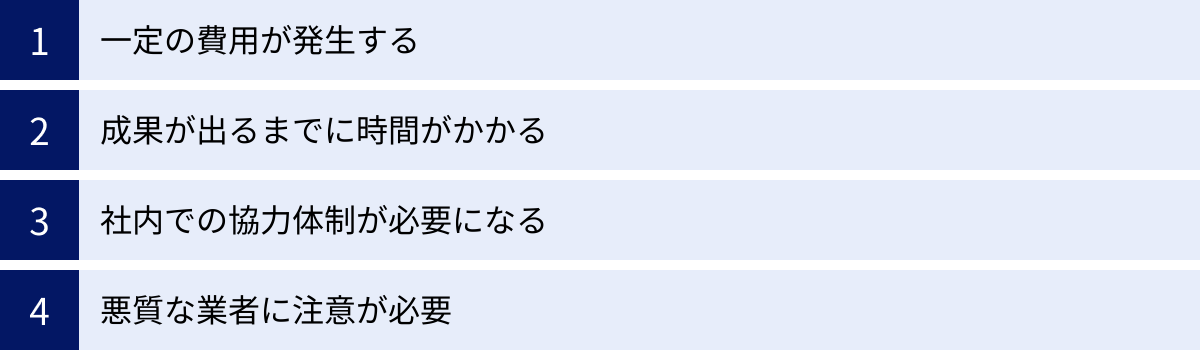

SEOコンサルティング導入時のデメリットと注意点

SEOコンサルティングは多くのメリットをもたらす一方で、導入前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることで、導入後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぐことができます。

一定の費用が発生する

当然ながら、専門的なサービスを受けるためには相応の費用がかかります。SEOコンサルティングの料金は、前述の通り月額数十万円単位になることが一般的であり、決して安い投資ではありません。

- 投資対効果(ROI)の意識: 支払う費用に対して、どれだけのリターン(売上向上、リード獲得など)が見込めるのか、ROIの視点を常に持つことが重要です。コンサルティング会社を選定する際には、費用に見合った具体的な成果目標(KPI)を共有し、その達成可能性について納得のいく説明を求める必要があります。

- 予算の確保: SEOは中長期的な取り組みになるため、少なくとも半年から1年間の予算を継続的に確保できるか、社内で検討しておく必要があります。短期的な資金繰りのために途中で契約を打ち切ってしまうと、それまでの投資が無駄になりかねません。

- 費用内訳の確認: 見積もりを受け取った際は、その金額にどのようなサービスが含まれているのかを詳細に確認しましょう。「レポート作成」「定例会」「キーワード調査」など、具体的なタスクレベルでサービス範囲を明確にしておくことで、後々の認識のズレを防ぎます。

費用を単なるコストとして捉えるのではなく、将来の事業成長のための戦略的な「投資」と位置づけ、その価値を正しく評価することが求められます。

成果が出るまでに時間がかかる

SEOコンサルティングを導入したからといって、翌日から検索順位が急上昇するわけではありません。SEOは、Web広告のような即効性のある施策とは異なり、成果が現れるまでに一定の時間を要します。

- 一般的な期間: サイトの現状、競合の強さ、施策の実行スピードなど多くの要因に左右されますが、一般的には最低でも6ヶ月、多くの場合で1年以上の期間を見ておく必要があります。特に、新規ドメインのサイトや、競合が非常に強いビッグキーワードを狙う場合は、さらに長い時間が必要です。

- 経営層の理解: この時間軸については、事前に経営層や関係部署に十分な説明を行い、理解を得ておくことが不可欠です。「すぐに結果が出ないから」という理由で、プロジェクトが途中で中止に追い込まれる事態は避けなければなりません。コンサルティング会社には、現実的な成果予測とロードマップの提示を求めましょう。

- 短期的な成果を期待しすぎない: 成果が出るまでの期間は、順位の上下に一喜一憂するのではなく、コンテンツの質の向上やサイトの技術的な改善といった、正しいプロセスを着実に進めているかに焦点を当てることが重要です。コンサルタントとは、長期的な視点を共有できるパートナーシップを築くことが成功の鍵です。

社内での協力体制が必要になる

SEOコンサルタントは、あくまで戦略の提案や改善の指示を行う「外部のパートナー」です。提案された施策を実際にWebサイトに反映させるのは、クライアント企業自身であるケースがほとんどです。

- 実行リソースの確保: コンサルタントから「このページのコンテンツをこのようにリライトしてください」「ここにこういう機能を追加してください」といった提案があっても、社内に実行するライターやエンジニアがいなければ、施策は絵に描いた餅で終わってしまいます。コンサルティングを依頼する前に、提案を実行するための社内リソース(人員、時間、予算)を確保しておく必要があります。

- 部門間の連携: SEOはマーケティング部門だけで完結するものではありません。サイトの技術的な改修には開発部門の協力が、商品情報に関するコンテンツ作成には商品開発部門や営業部門の協力が不可欠です。これらの関係各所がプロジェクトの重要性を理解し、スムーズに連携できる体制を整えておくことが成功を大きく左右します。

- 意思決定のスピード: 提案された施策に対して、社内での承認プロセスが長すぎると、施策実行のスピードが落ち、機会損失に繋がります。プロジェクトに関する意思決定の権限を、ある程度担当者に委譲するなど、迅速に物事を進められる体制づくりも重要です。

「コンサルタントに丸投げすれば、後はすべてやってくれる」という考えは間違いです。 自社が主体となってプロジェクトを推進し、コンサルタントと二人三脚で進めていく姿勢が求められます。

悪質な業者に注意が必要

残念ながら、SEOコンサルティング業界には、専門知識の乏しいクライアントをターゲットにした悪質な業者が存在するのも事実です。誤った業者を選んでしまうと、費用を無駄にするだけでなく、ペナルティを受けてサイトの評価を大きく損なうリスクさえあります。

以下のような特徴を持つ業者には特に注意が必要です。

- 「絶対に1位にします」「順位を保証します」と断言する: Googleの検索順位は100%コントロールできるものではなく、このような保証は不可能です。これはクライアントの期待を煽るための誇大広告である可能性が非常に高いです。

- 施策内容が不透明: 「弊社の独自の技術で…」といった曖昧な説明に終始し、具体的に何を行うのかを明確に説明しない業者は危険です。特に、被リンクの施策について内容を隠す場合は、Googleのガイドラインに違反するブラックハットSEO(質の低いリンクの大量購入や販売など)を行っている可能性があります。

- 料金体系が異常に安い、または成果報酬型のみを強調する: 相場からかけ離れた低価格を提示する場合、十分な工数をかけた分析や施策が行われない可能性があります。また、前述の通り、成果報酬型には多くのリスクが伴います。

- 過去の実績を開示しない: 守秘義務があるため全ての事例を公開できないのは当然ですが、どのような業界で、どのような課題を、どう解決してきたのかという実績の概要すら語れない場合は、経験が不足している可能性があります。

これらの点に注意し、複数の会社を比較検討することで、信頼できるパートナーを見極めることが重要です。

失敗しないSEOコンサルティング会社の選び方7つのポイント

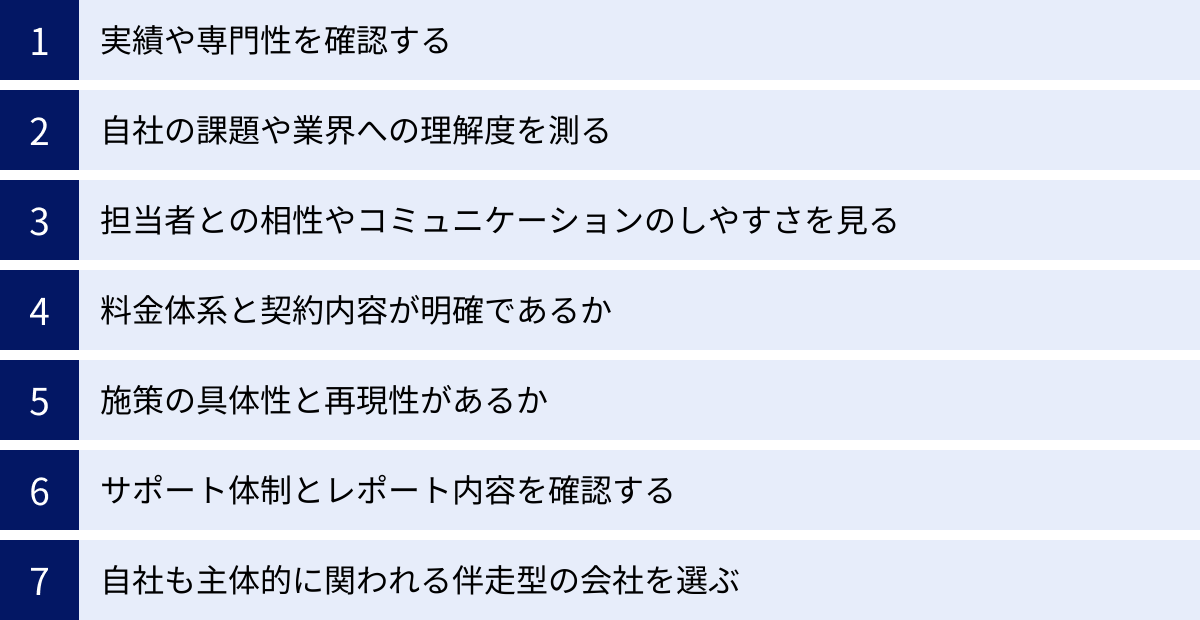

SEOコンサルティング会社選びは、プロジェクトの成否を分ける最も重要な要素です。料金や知名度だけで選ぶのではなく、自社の目的や課題に本当にマッチするパートナーを見極めるための7つのポイントを解説します。

① 実績や専門性を確認する

まず確認すべきは、その会社が持つ実績と専門性です。単に「SEOに強い」というだけでなく、どのような強みを持っているのかを具体的に見極めましょう。

- 実績の質と量: これまでにどのような企業のコンサルティングを手がけてきたかを確認します。特定の企業名を公開できなくても、「BtoBの製造業でリード獲得数を3倍にした」「月間100万PVのメディアサイトのグロースを支援した」といった、業種や規模、成果の概要は確認できるはずです。自社の業界やサイト規模に近い実績が豊富であれば、より的確なサポートが期待できます。

- 得意領域の確認: コンサルティング会社にはそれぞれ得意分野があります。コンテンツSEOに強い会社、大規模サイトのテクニカルSEOに強い会社、BtoBマーケティングに特化した会社など様々です。自社が抱える課題(例:コンテンツが伸び悩んでいる、サイトの技術的な問題が多いなど)を解決できる強みを持っているかを確認しましょう。

- 情報発信の質: 会社のオウンドメディア(ブログ)や役員・社員のSNS、登壇しているセミナーなどをチェックするのも有効です。発信されている情報に専門性や独自性があり、分かりやすいかどうかは、その会社の知見のレベルを測る良い指標になります。

② 自社の課題や業界への理解度を測る

どれだけ優れたノウハウを持つ会社でも、自社のビジネスモデルや業界の特性を理解してくれなければ、的確な戦略は立てられません。商談やヒアリングの場で、相手の理解度を注意深く観察しましょう。

- ヒアリングの深さ: 最初の問い合わせや商談の際に、テンプレート的な質問だけでなく、自社のビジネスモデル、収益構造、ターゲット顧客、商習慣などについて、深く掘り下げて質問してくるかどうかは重要なポイントです。「なぜその目標なのですか?」「その顧客はどのような課題を抱えていますか?」といった質問を通じて、本質的な課題を捉えようとする姿勢があるかを見極めます。

- 業界知識の有無: 自社が属する業界について、ある程度の知識や過去の支援経験があるかは大きなアドバンテージになります。専門用語が通じやすく、業界特有の課題やチャンスを素早く理解してくれるため、コミュニケーションがスムーズに進みます。

- 一方的な提案ではないか: こちらの話を十分に聞かずに、自社のサービスや成功事例ばかりを一方的に話す会社は要注意です。真のパートナーは、まずクライアントを深く理解することから始めます。

③ 担当者との相性やコミュニケーションのしやすさを見る

契約後、日常的にやり取りをするのは、会社の看板ではなく、現場の「担当コンサルタント」です。この担当者との相性が、プロジェクトの推進力や満足度を大きく左右します。

- 担当者のスキルと経験: 実際に自社のプロジェクトを担当する予定の人物が、どのような経歴や実績を持っているのかを確認しましょう。可能であれば、契約前に担当者と面談させてもらうのが理想です。

- コミュニケーション能力: 専門的な内容を、専門用語を多用せずに、分かりやすく説明してくれるかは非常に重要です。こちらの質問に対して、的確かつ誠実に回答してくれるか、高圧的な態度を取らないかなど、人柄やコミュニケーションスタイルが自社の文化に合うかを見極めましょう。

- レスポンスの速さと質: 商談段階でのメールや電話のレスポンスの速さや、その内容の質も判断材料になります。迅速かつ丁寧な対応は、契約後のサポート品質を推し量る上で参考になります。

④ 料金体系と契約内容が明確であるか

後々のトラブルを避けるため、料金と契約内容は隅々まで確認し、少しでも疑問があれば契約前にすべて解消しておく必要があります。

- サービス範囲の明確化: 見積書や契約書に、提供されるサービスの内容が具体的に記載されているかを確認します。「月次レポート」とだけ書かれているのではなく、「順位分析、流入分析、競合分析、改善提案を含むレポートを毎月提出」のように、具体的な deliverables(納品物)が定義されているかを確認しましょう。「どこからが追加料金になるのか」という線引きも明確にしておくべきです。

- 契約期間と解約条件: 最低契約期間はどのくらいか、中途解約は可能なのか、その場合の条件はどうなるのかを必ず確認します。一般的には6ヶ月〜1年の最低契約期間が設けられていることが多いです。

- レポートラインと会議体: 誰が報告を受け、誰が定例会に出席するのかといった報告体制や、定例会の頻度・時間・形式(対面かオンラインか)なども事前に合意しておきましょう。

⑤ 施策の具体性と再現性があるか

提案される施策が、精神論や抽象論に終始していないかを確認することも重要です。

- データに基づいた提案か: 「コンテンツの質を上げましょう」といった漠然とした提案ではなく、「競合Aのサイトは〇〇というトピックを網羅しているため、我々は△△という切り口で独自性を出し、□□というキーワードを狙うべきです」といった、データと分析に基づいた具体的な提案があるかを確認します。

- なぜその施策が必要なのか(Why): 提案された施策について、「なぜそれを行う必要があるのか」「それによってどのような効果が期待できるのか」を論理的に説明できるかを問いただしてみましょう。ロジカルな根拠を示せる会社は、思考のプロセスがしっかりしている証拠です。

- 再現性のあるノウハウか: 「特定の担当者のカリスマ性だけで成果を出している」のではなく、会社として成功するためのフレームワークや方法論が確立されているかどうかも重要です。これにより、担当者が変わってもサービスの質が維持されやすくなります。

⑥ サポート体制とレポート内容を確認する

契約後のサポート体制は、プロジェクトを円滑に進める上で欠かせません。

- コミュニケーション手段: 定例会以外に、日常的な質問や相談はどのような手段で行うのか(メール、電話、Slackなどのチャットツール)を確認します。自社が使い慣れたツールに対応していると、コミュニケーションがよりスムーズになります。

- レポートのサンプル: 可能であれば、過去のレポートのサンプル(個人情報などをマスクしたもの)を見せてもらいましょう。単なる数字の羅列ではなく、そこから何が言えるのかという「考察」や、次にとるべき「アクションプラン」が具体的に示されているかが、質の高いレポートを見分けるポイントです。

- 対応チームの体制: 担当者一人だけでなく、アシスタントやテクニカル担当者など、チームでサポートしてくれる体制の方が、担当者が不在の際にも対応が滞らず安心です。

⑦ 自社も主体的に関われる伴走型の会社を選ぶ

最後に、最も重要なのは「丸投げ」を前提とせず、自社の成長にも繋がる「伴走型」のパートナーを選ぶという視点です。

「我々がすべてやります」というスタンスの会社は一見楽に見えますが、それでは社内にノウハウが蓄積されず、契約が終了した途端に何もできなくなってしまいます。

そうではなく、「一緒に考え、一緒に汗をかき、最終的には御社が自走できるようになることを目指しましょう」というスタントの会社こそが、真のパートナーと言えます。こちらの意見にも真摯に耳を傾け、議論を重ねながらプロジェクトを進めてくれる会社を選びましょう。自社が主体的に関わることで、コンサルティングの効果は最大化され、持続的な成長の基盤が築かれるのです。

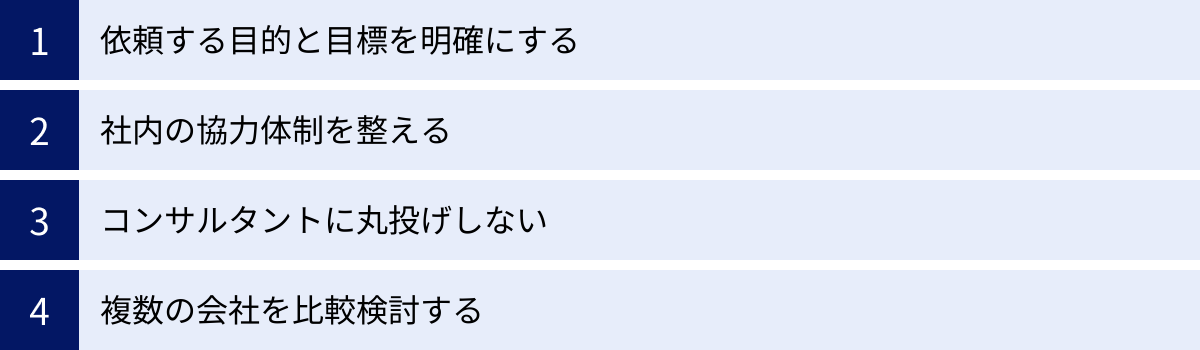

SEOコンサルティングの効果を最大化するコツ

高額な費用を払ってSEOコンサルティングを導入しても、その効果を十分に引き出せなければ意味がありません。コンサルティング会社を選んだ後、クライアント側が意識すべきポイントを押さえることで、投資対効果を最大化できます。

依頼する目的と目標を明確にする

コンサルティング会社に依頼する前に、「なぜSEOコンサルティングを導入するのか」「それによって何を達成したいのか」を社内で明確に定義し、合意形成しておくことが全てのスタート地点です。

- 目的の言語化: 「競合のA社に勝ちたい」「Webからの集客を強化したい」といった漠然とした動機だけでなく、「〇〇という新サービスの認知度を高め、市場でのシェアを獲得する」「営業部門のリードソースとして、Webサイトを安定したチャネルに育てたい」のように、事業戦略と結びつけて目的を言語化しましょう。

- SMARTな目標設定: 目標は、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限(Time-bound)の5つの要素(SMART)を意識して設定します。

- (悪い例)「アクセスを増やしたい」

- (良い例)「半年後までに、〇〇関連のキーワード群からのオーガニックセッション数を月間5万まで増やし、そこから月間30件の資料請求を獲得する」

- 社内での共有: 設定した目的と目標は、経営層から現場の担当者まで、プロジェクトに関わる全てのメンバーが共有している状態を作ります。これにより、関係者全員が同じ方向を向いてプロジェクトを進めることができ、協力も得やすくなります。

この目的と目標が明確であればあるほど、コンサルティング会社も的確な提案をしやすくなり、施策の優先順位付けもスムーズになります。

社内の協力体制を整える

前述の通り、SEOはマーケティング部門だけで完結する施策ではありません。コンサルタントからの提案をスムーズに実行に移すためには、盤石な社内協力体制が不可欠です。

- キーパーソンのアサイン: プロジェクトの責任者と、各関連部署(開発、営業、広報など)の窓口となる担当者を明確に決めます。特に、サイトの改修などを依頼する開発部門との連携は重要です。開発リソースを事前に確保したり、定例会に開発担当者にも参加してもらったりするなどの工夫が有効です。

- 情報共有の仕組み化: コンサルタントとの定例会の議事録は必ず関係者に共有し、プロジェクトの進捗や課題をオープンにします。社内向けの進捗報告会を定期的に開催するのも良いでしょう。

- SEOへの理解促進: なぜ今SEOに取り組む必要があるのか、その重要性を社内全体に浸透させる努力も必要です。コンサルタントに依頼して、関連部署向けの勉強会を開催してもらうのも一つの手です。各部署が「やらされ仕事」ではなく、「自分たちの部署の成果にも繋がる重要なプロジェクト」と認識することで、協力の質が格段に向上します。

コンサルタントに丸投げしない

「専門家にお金を払っているのだから、すべてお任せで良い」というスタンスは、失敗の元です。SEOコンサルティングは「代行サービス」ではなく、あくまで「パートナーシップ」です。 クライアント側の主体的な関与が、成果を大きく左右します。

- 定例会への積極的な参加: 定例会には必ず意思決定権のある担当者が出席し、受け身で報告を聞くだけでなく、積極的に質問や意見を述べましょう。自社のビジネスに関する最新情報(新商品、キャンペーン、市場の変化など)は、コンサルタントにとって貴重な情報源です。これらをタイムリーに共有することで、より精度の高い戦略に繋がります。

- 提案内容の吟味: コンサルタントからの提案を鵜呑みにするのではなく、「なぜこの施策が必要なのか」「他に選択肢はないのか」「リスクはないのか」を自社の視点で吟味し、理解・納得した上で実行に移す姿勢が重要です。健全な議論は、より良いアウトプットを生み出します。

- 自社でできることは自社でやる: コンサルタントのリソースは有限であり、高価です。データ入力や簡単なテキスト修正など、自社で対応可能な作業は積極的に巻き取ることで、コンサルタントにはより専門性の高い、戦略的な業務に集中してもらえます。これにより、費用対効果の高い協業が実現します。

複数の会社を比較検討する

最適なパートナーを見つけるためには、1社の話だけを聞いて決めるのではなく、必ず2〜3社のコンサルティング会社から提案を受け、比較検討することを強く推奨します。

- 提案内容の比較: 各社が自社の課題をどのように捉え、どのような戦略を提案してくるかを比較します。A社はコンテンツの重要性を説き、B社はテクニカルな問題を指摘するなど、会社によってアプローチは様々です。複数の視点を得ることで、自社の課題をより多角的に理解できます。

- 担当者との相性の比較: 複数の会社の担当者と話すことで、コミュニケーションのしやすさや専門性のレベルを相対的に評価できます。「この人となら長期的に一緒にやっていけそうだ」という感覚も重要な判断基準です。

- 見積もりの比較: 料金とサービス内容を比較することで、コストの妥当性を判断できます。ただし、単純に一番安い会社を選ぶのは危険です。 安さには理由があるかもしれません。価格だけでなく、提案内容の質やサポート体制などを総合的に評価して、最もコストパフォーマンスが高いと判断できる会社を選びましょう。

この比較検討のプロセス自体が、自社の課題整理やSEOへの理解を深める絶好の機会にもなります。

おすすめのSEOコンサルティング会社10選

ここでは、国内で豊富な実績と高い専門性を誇る、代表的なSEOコンサルティング会社を10社紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社の課題や目的に合わせて比較検討する際の参考にしてください。

※掲載されている情報は、各社公式サイトの情報を基に作成しています。最新かつ詳細な情報については、各社の公式サイトをご確認ください。

① 株式会社PLAN-B

- 特徴: SEO、広告運用、インフルエンサーマーケティングなど、デジタルマーケティング全般を支援。自社開発のSEOツール「SEARCH WRITE」も提供。

- 強み:

- 約5,000社以上の支援実績に裏打ちされた豊富なノウハウ。

- SEOだけでなく、Webサイト制作や広告運用までワンストップで対応可能。

- 顧客の事業成果(KGI)にコミットする伴走型コンサルティングが特徴。

- 公式サイト情報: サービスはSEOコンサルティングを中心に、コンテンツマーケティング支援、UI/UXコンサルティング、広告運用代行などを展開。大規模サイトから中小企業のサイトまで、幅広い支援実績を持つ。

- 参照元: 株式会社PLAN-B公式サイト

② ナイル株式会社

- 特徴: 「事業の成果」を創出することをミッションに掲げ、Webコンサルティング、DX支援、生成AI活用支援などを手掛ける業界のリーディングカンパニー。

- 強み:

- SEOの技術的側面から事業戦略までを網羅する、「ホリスティックSEO」という考え方を提唱。

- 大規模メディア「ナイルのマーケティング相談室」の運営で培った高度なコンテンツマーケティングの知見。

- データ分析と戦略設計能力に定評があり、BtoB、BtoC問わず多様な業界での実績が豊富。

- 公式サイト情報: SEOコンサルティングでは、戦略立案、コンテンツ支援、テクニカルSEO、サイト改善までを包括的にサポート。月額50万円からのプランが中心。

- 参照元: ナイル株式会社公式サイト

③ 株式会社ipe

- 特徴: SEOに特化したコンサルティングファームとして、高度な専門性と技術力を誇る。

- 強み:

- ナショナルクライアントや大規模サイトのSEOコンサルティング実績が非常に豊富。

- 海外の最新SEO情報にも精通し、常に最先端の技術を取り入れた施策を提案。

- 自社開発の競合調査・分析ツール「ipeCOMPASS」を活用したデータドリブンな分析力。

- 公式サイト情報: サービス内容はSEOコンサルティング、コンテンツマーケティング、Webサイト制作など。特に高難易度のキーワードや競合の激しい領域での成果創出に強みを持つ。

- 参照元: 株式会社ipe公式サイト

④ 株式会社デジタルアイデンティティ

- 特徴: SEO、広告運用、Webサイト制作を三本柱とし、デジタルマーケティング領域で総合的なソリューションを提供する。

- 強み:

- SEOの内部対策、外部対策、コンテンツ制作まで、社内で一気通貫の実行体制を持つ。

- 金融、不動産、人材など、専門性が高く難易度の高い業界での実績が豊富。

- 顧客ごとにカスタマイズされたオーダーメイドのコンサルティングを提供。

- 公式サイト情報: SEOコンサルティングサービスは、月額10万円からのプランも用意されており、企業の規模や予算に応じた柔軟な対応が可能。

- 参照元: 株式会社デジタルアイデンティティ公式サイト

⑤ 株式会社才流

- 特徴: BtoBマーケティングに特化し、「メソッドカンパニー」として再現性の高いノウハウを提供することに強みを持つ。

- 強み:

- BtoB企業のリード獲得や商談創出に直結する、実践的なマーケティングメソッドを多数保有。

- SEOだけでなく、営業、カスタマーサクセスまで含めた全体最適の視点からコンサルティングを行う。

- コンサルティングで得た知見をブログや書籍で積極的に公開しており、透明性が高い。

- 公式サイト情報: SEO領域では、BtoBに特化したキーワード戦略やコンテンツ企画、ホワイトペーパー制作支援などを提供。

- 参照元: 株式会社才流公式サイト

⑥ 株式会社LANY

- 特徴: 「価値あるモノが、適切に届く世界へ」をビジョンに掲げ、SEO、コンテンツマーケティング、メディア運営支援に強みを持つ。

- 強み:

- 「自社で再現できる」ことを重視した伴走型コンサルティングで、クライアント社内のノウハウ蓄積を支援。

- YouTubeチャンネル「LANY SEOチャンネル」などでの積極的な情報発信。

- スタートアップから大手企業まで、幅広いフェーズの企業支援実績を持つ。

- 公式サイト情報: SEOコンサルティング、コンテンツマーケティング支援、メディアグロース支援を主軸にサービスを展開している。

- 参照元: 株式会社LANY公式サイト

⑦ 株式会社キーワードマーケティング

- 特徴: 運用型広告の代理店として高い知名度を誇るが、SEOコンサルティングにおいても豊富な実績を持つ。

- 強み:

- SEOと広告の連携による相乗効果を最大化する戦略提案が可能。

- 長年の広告運用で培った、コンバージョンに繋がるキーワード選定やLP改善のノウハウ。

- 社内に研究機関「キーワードマーケティング研究所」を持ち、常に最新の手法を研究・実践。

- 公式サイト情報: 検索エンジンマーケティング(SEM)のプロとして、広告とSEOの両面から集客最大化を支援する。

- 参照元: 株式会社キーワードマーケティング公式サイト

⑧ 株式会社CINC

- 特徴: データ解析技術を強みとし、自社開発のマーケティングソリューションツール「Keywordmap」を活用した科学的なアプローチが特徴。

- 強み:

- ビッグデータを活用した客観的で精度の高い市場調査・競合分析。

- 「Keywordmap」を用いることで、コンサルティング内容が可視化され、クライアントも納得感を持って施策を進められる。

- コンテンツの企画立案から効果測定まで、データに基づいた一貫した支援体制。

- 公式サイト情報: コンサルティングサービスとツール提供の両輪で、企業のWebマーケティングを支援する。

- 参照元: 株式会社CINC公式サイト

⑨ 株式会社EXIDEA

- 特徴: グローバルな知見とコンテンツマーケティング、動画マーケティングに強みを持つWebマーケティングカンパニー。

- 強み:

- ユーザーの検索意図(Search Intent)を徹底的に分析し、コンテンツに落とし込む「コンテンツマーケティング3.0」を提唱。

- SEOだけでなく、YouTube動画の制作・分析(VSEO)も得意とする。

- 海外の最新マーケティングツールやノウハウを積極的に導入。

- 公式サイト情報: SEOコンサルティング、コンテンツマーケティング、動画マーケティングを中心に、グローバル基準のサービスを提供している。

- 参照元: 株式会社EXIDEA公式サイト

⑩ 株式会社Speee

- 特徴: 不動産やリフォームなどのバーティカルメディア事業と、企業のDX支援事業(Martech事業)を展開。

- 強み:

- 自社で大規模メディアを運営・成長させてきた事業会社としての実践的なノウハウ。

- データドリブンな意思決定と、事業成果に直結するコンサルティングを重視。

- 特に、コンバージョンに近い領域でのサイト改善やUI/UX改善に定評がある。

- 公式サイト情報: 「PAAM(Personalized-Ad-And-Marketing)」という考え方のもと、SEO、CRO(コンバージョン率最適化)、データ分析などを通じて企業の事業成長を支援する。

- 参照元: 株式会社Speee公式サイト

SEOコンサルティングに関するよくある質問

最後に、SEOコンサルティングの導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

個人事業主でも依頼できますか?

はい、多くの会社で個人事業主からの依頼も受け付けています。

ただし、コンサルティング会社や料金プランによっては、法人を主な対象としている場合もあります。月額50万円以上のような高価格帯のプランは、予算的に個人事業主には難しいかもしれません。

一方で、近年では中小企業や個人事業主向けの比較的安価なプラン(月額10万円〜)を提供している会社も増えています。また、一括支払い型の「サイト診断」や「キーワード戦略立案」といった単発のプロジェクトであれば、予算を抑えつつ専門家の知見を活用できます。

重要なのは、会社の規模に関わらず、自社の課題を親身に聞いてくれ、予算内で最大限の効果を発揮できるような提案をしてくれる会社を選ぶことです。まずは複数の会社に問い合わせて、対応可能かどうかを確認してみることをおすすめします。

成果が出るまでどのくらいの期間がかかりますか?

これは最も多い質問の一つですが、「ケースバイケース」というのが正直な答えです。 一般的には、施策を開始してから何らかの成果(順位上昇や流入増加など)が見え始めるまでに最低でも6ヶ月、安定した成果に繋がるまでには1年以上かかると考えておくのが現実的です。

成果が出るまでの期間は、主に以下の要因によって変動します。

- Webサイトの現状: 新規に立ち上げたばかりのサイトか、長年運営されてきたサイトか。ドメインの評価(ドメインパワー)はどのくらいか。

- 競合環境: 対策したいキーワードの競合は強いか、弱いか。競合がひしめくレッドオーシャンの市場か。

- 施策の実行スピード: コンサルタントの提案を、どれだけ迅速にサイトに反映できるか。社内のリソースや協力体制に大きく依存します。

- Googleのアルゴリズム変動: 予期せぬアルゴリズムアップデートによって、計画が影響を受ける可能性も常にあります。

コンサルティング会社に依頼する際には、「3ヶ月で1位にします」といった非現実的な約束をする会社ではなく、これらの要因を考慮した上で、現実的な成果予測と、そこに到達するまでの詳細なロードマップを提示してくれる会社を選びましょう。

契約期間に縛りはありますか?

はい、多くのSEOコンサルティング会社では、最低契約期間が設けられています。

一般的には「6ヶ月」または「1年」を最低契約期間としているケースが多いです。これは、前述の通り、SEOで成果を出すには一定の期間が必要になるためです。数ヶ月で解約されてしまうと、コンサルティング会社としても成果を出すことができず、クライアントにとっても投資が無駄になってしまいます。

この最低契約期間は、いわば「お互いが本気で成果を出すために必要な約束の期間」と捉えることができます。

もちろん、会社によっては3ヶ月程度の短期間の契約が可能な場合や、プロジェクト型の契約であれば期間の縛りがない場合もあります。契約前には、必ず契約書で最低契約期間の有無と、その期間、そして中途解約の際の条件(違約金の発生など)を詳細に確認することが非常に重要です。納得のいかない点があれば、必ず契約前に解消しておきましょう。