現代のデジタルマーケティングにおいて、企業が自社の情報を発信し、顧客と直接的な関係を築くための手法として「オウンドメディア」の重要性がますます高まっています。広告だけに頼らない集客方法を模索したり、自社の専門性やブランド価値を高めたいと考えたりする企業にとって、オウンドメディアは非常に強力な武器となり得ます。

しかし、いざオウンドメディアを始めようと思っても、「何から手をつければ良いのか分からない」「具体的にどうやって作れば成功するのか」といった疑問や不安を抱える方も少なくないでしょう。オウンドメディアの運営は、決して簡単な道のりではありません。明確な戦略と正しい手順、そして継続的な努力がなければ、期待した成果を得ることは難しいのが現実です。

この記事では、オウンドメディアの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、そして成功に導くための具体的な作り方を7つのステップに分けて、網羅的かつ分かりやすく解説します。さらに、運営にかかる費用の目安や、成功のための重要なポイント、役立つツールまで、オウンドメディアを始める上で知っておくべき情報をすべて詰め込みました。

これからオウンドメディアの立ち上げを検討している担当者の方も、すでに運営しているものの成果に伸び悩んでいる方も、この記事を読めば、自社のオウンドメディアを成功させるための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

オウンドメディアとは

オウンドメディア(Owned Media)とは、企業が自社で保有し、運営するメディアのことを指します。具体的には、自社のウェブサイト、ブログ、メールマガジン、パンフレットなどがこれに該当します。近年、特にデジタルマーケティングの文脈で「オウンドメディア」という言葉が使われる際は、主に企業が運営する情報発信型のウェブサイトやブログを指すことが一般的です。

このメディアの最大の特徴は、企業が発信する情報の内容やタイミング、デザインなどを自由にコントロールできる点にあります。広告のように他社のプラットフォームに依存することなく、自社のメッセージを直接ターゲット顧客に届けられるため、深いコミュニケーションと長期的な関係構築を目指す上で極めて重要な役割を果たします。

トリプルメディアにおけるオウンドメディアの位置づけ

マーケティング戦略を考える上で、「トリプルメディア」というフレームワークがよく用いられます。これは、企業と顧客との接点となるメディアを「ペイドメディア」「アーンドメディア」「オウンドメディア」の3つに分類する考え方です。それぞれのメディアの特性を理解し、連携させることが、マーケティング効果を最大化する鍵となります。

| メディアの種類 | 概要 | 具体例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ペイドメディア | 費用を支払って利用するメディア | リスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告、テレビCM、雑誌広告 | ・短期間で広範囲にリーチできる ・即効性が高い |

・費用がかかり続ける ・広告を停止すると効果がなくなる ・資産として残らない |

| アーンドメディア | 第三者の評価や評判によって情報を獲得・拡散するメディア | SNSでのシェア・いいね、ブログでの言及、ニュースサイトでの紹介、口コミサイトのレビュー | ・信頼性が高い ・拡散力が強く、低コストで広がる可能性がある |

・情報の内容をコントロールできない ・ネガティブな情報が拡散するリスクがある |

| オウンドメディア | 自社で保有・運営するメディア | 自社ブログ、公式サイト、メールマガジン、SNS公式アカウント | ・情報を自由にコントロールできる ・コンテンツが資産として蓄積される ・顧客との長期的な関係を築ける |

・成果が出るまでに時間がかかる ・継続的なリソース(人・モノ・金)が必要 |

ペイドメディア

ペイドメディア(Paid Media)は、企業が広告費を支払って利用するメディアです。テレビCMや新聞広告といった従来のマス広告から、リスティング広告、SNS広告、インフルエンサーマーケティングまで、その種類は多岐にわたります。

最大のメリットは、即効性とリーチの広さです。費用をかければ、短期間で多くのターゲットユーザーに自社の製品やサービスを認知させられます。特定の属性を持つユーザーに絞って広告を配信できるターゲティング精度の高さも、デジタル広告の大きな利点です。

一方で、デメリットは継続的な費用が発生することです。広告の出稿を停止すれば、その瞬間にユーザーとの接点は失われてしまいます。また、ユーザーからは「広告」として認識されるため、情報の信頼性が低く見られたり、広告疲れから敬遠されたりする可能性もあります。あくまで一時的な集客手段であり、広告費を払い続けなければ効果が持続しない「フロー型」の施策といえます。

アーンドメディア

アーンドメディア(Earned Media)は、直訳すると「獲得したメディア」となり、生活者や第三者からの信頼や評判を「獲得」することで、情報が拡散していくメディアを指します。具体的には、SNSでのユーザーによる投稿(UGC: User Generated Content)、口コミサイトのレビュー、インフルエンサーやブロガーによる紹介、ニュースメディアによるパブリシティなどが含まれます。

アーンドメディアの強みは、第三者からの発信であるため、情報の信頼性が非常に高い点です。企業からの一方的な宣伝ではなく、実際に利用したユーザーの声や客観的な評価として受け止められるため、購買意欲に大きな影響を与えます。また、共感を呼ぶコンテンツはSNSなどを通じて爆発的に拡散される可能性があり、低コストで大きな認知を獲得できるチャンスも秘めています。

しかし、企業側で情報の内容をコントロールできないという大きなデメリットも存在します。意図しない形で情報が解釈されたり、ネガティブな評判が拡散してしまったりするリスクと常に隣り合わせです。アーンドメディアを活性化させるには、ユーザーが「語りたくなる」ような魅力的な製品やサービス、そして後述するオウンドメディアでの良質な情報発信が不可欠です。

オウンドメディア

そして、本記事の主題であるオウンドメディア(Owned Media)です。前述の通り、自社で保有・運営するメディアであり、情報発信の「拠点」となる存在です。

最大のメリットは、発信する情報を100%コントロールできる点です。ペイドメディアのように広告枠の制約を受けたり、アーンドメディアのように第三者の評価に左右されたりすることなく、自社の伝えたいメッセージやブランドの世界観を、自由な形式とタイミングで発信できます。

さらに、制作したコンテンツは企業の永続的な「資産」となります。一度公開した記事や動画は、時間が経っても検索エンジンなどを通じてユーザーを呼び込み続け、継続的に見込み客の獲得やブランディングに貢献します。広告のように費用を止めると効果が消えるフロー型とは対照的な、「ストック型」の施策です。

ただし、成果が出るまでに時間がかかるというデメリットがあります。SEO(検索エンジン最適化)の効果が現れ、安定したアクセスを集められるようになるには、最低でも半年から1年以上の継続的な運用が必要です。また、質の高いコンテンツを制作し続けるための企画力、制作スキル、そして人的・金銭的リソースも求められます。

これらトリプルメディアは、それぞれが独立しているのではなく、相互に連携させることで最大の効果を発揮します。例えば、「ペイドメディア(広告)でオウンドメディアの優良記事へ誘導し、コンテンツの価値を体験してもらう」→「価値を感じたユーザーがアーンドメディア(SNS)でシェアし、情報が拡散される」→「拡散された情報を見た新たなユーザーがオウンドメディアを訪れる」といった好循環を生み出すことが、現代のマーケティング戦略の理想形とされています。

オウンドメディアとコンテンツマーケティングの関係

オウンドメディアについて語る上で、切っても切り離せないのが「コンテンツマーケティング」という概念です。この二つの関係性を正しく理解することが、オウンドメディア成功の第一歩となります。

コンテンツマーケティングとは、ターゲット顧客にとって価値のある、有益なコンテンツを制作・提供し続けることで、顧客との信頼関係を構築し、最終的に購買やファン化につなげるマーケティング手法です。売り込みたいという企業側の都合ではなく、あくまで顧客の興味関心や課題解決に焦点を当てる「顧客起点」のアプローチである点が特徴です。

この関係を分かりやすく例えるならば、オウンドメディアが「店舗(プラットフォーム)」であり、コンテンツマーケティングが「商品や接客(手法・中身)」です。

- オウンドメディア: 情報を発信し、顧客とコミュニケーションをとるための「場所」。

- コンテンツマーケティング: その場所で提供される、顧客を惹きつけ、満足させるための「価値ある情報や体験」。

いくら立派なオウンドメディア(店舗)を構えても、そこに置かれているコンテンツ(商品)が魅力的でなければ、顧客は訪れてくれませんし、リピーターにもなってくれません。逆に、素晴らしいコンテンツ(商品)を作るアイデアがあっても、それを届けるためのオ.ウンドメディア(店舗)がなければ、多くの人に見てもらうことはできません。

つまり、オウンドメディアはコンテンツマーケティングを実践するための最も効果的な「器」であり、両者は一体となって機能するのです。オウンドメディアを立ち上げることは、コンテンツマーケティングという長期的な戦略に取り組む決意表明そのものと言えるでしょう。

オウンドメディアが注目される理由

なぜ今、多くの企業が時間とコストをかけてまでオウンドメディアの運営に注力するのでしょうか。その背景には、現代の消費者行動や市場環境の大きな変化があります。

- 消費者の情報収集行動の変化: スマートフォンの普及により、人々はいつでもどこでも、能動的に情報を検索・収集できるようになりました。何か商品やサービスに興味を持ったとき、多くの人はまずGoogleなどの検索エンジンで調べたり、SNSで口コミを探したりします。企業からの広告を鵜呑みにするのではなく、自ら納得できる情報を探すのが当たり前になったのです。このような状況下で、検索した際にユーザーの疑問や課題に答える有益な情報を提供できるオウンドメディアは、顧客との最初の重要な接点となります。

- 広告効果の低下と広告費の高騰: インターネット上には情報が溢れかえっており、消費者は日々大量の広告に晒されています。その結果、多くの人が広告に対して無関心になったり、意図的に避けたりする「バナーブラインド」と呼ばれる現象が起きています。また、インターネット広告市場の競争激化により、広告のクリック単価(CPC)やインプレッション単価(CPM)は年々上昇傾向にあります。広告だけに依存した集客は、費用対効果が悪化しやすく、持続可能性が低いという課題を抱えています。

- 顧客との長期的な関係構築(LTV)の重要性: 人口減少社会に突入し、新規顧客の獲得がますます難しくなる中で、一度獲得した顧客と良好な関係を築き、長期的に取引を続けてもらうことの重要性が高まっています。この顧客生涯価値(LTV: Life Time Value)を最大化するためには、売りっぱなしの関係ではなく、購入後も継続的に有益な情報を提供し、顧客の成功をサポートする姿勢が求められます。オウンドメディアは、製品の使い方、関連情報、業界トレンドなどを発信することで、顧客とのエンゲージメントを高め、ロイヤルティを醸成するための最適なプラットフォームとなります。

これらの理由から、企業は一方的な売り込みではなく、価値ある情報提供を通じて顧客から「見つけてもらい、選ばれ、愛される」存在になる必要に迫られています。そのための最も効果的な戦略的拠点として、オウンドメディアが今、大きな注目を集めているのです。

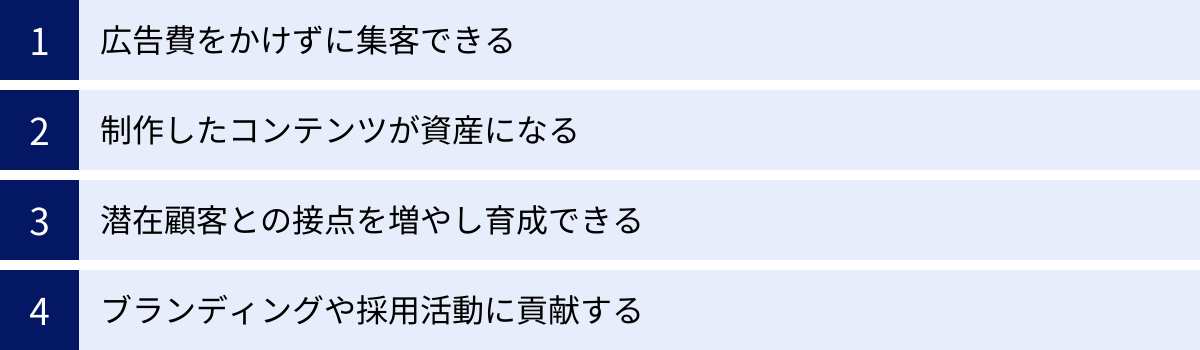

オウンドメディアを運営する4つのメリット

オウンドメディアの運営には多大な労力と時間が必要ですが、それを上回る大きなメリットが存在します。短期的な売上向上だけでなく、中長期的な視点で企業の成長を支える強力な基盤となるでしょう。ここでは、オウンドメディアがもたらす4つの主要なメリットを詳しく解説します。

① 広告費をかけずに集客できる

オウンドメディア最大のメリットの一つが、広告費を投じることなく、継続的に見込み顧客を集客できる点です。これは主に、SEO(検索エンジン最適化)によって実現されます。

ユーザーが抱える悩みや疑問(例:「オウンドメディア 作り方」)に対して、的確に答える質の高いコンテンツを作成し、Googleなどの検索エンジンで上位表示されるよう最適化を行います。これにより、そのキーワードで検索した、まさにその情報を求めている意欲の高いユーザーを、自社のメディアに自然な形で呼び込めます。

この検索エンジンからの流入(オーガニック検索流入)は、一度上位表示を達成すれば、24時間365日、自動的に集客をし続けてくれる営業担当者のような存在になります。もちろん、コンテンツの作成やサイトの維持管理にコストはかかりますが、クリックされるたびに費用が発生するリスティング広告とは異なり、流入が増えても直接的な広告費はかかりません。

例えば、あるキーワードで1クリックあたり200円の広告費がかかるとします。もしオウンドメディアの記事がそのキーワードで上位表示され、月に1,000クリックを獲得できれば、単純計算で月額20万円分の広告費を節約しているのと同等の効果が得られることになります。この効果はコンテンツが存在し続ける限り持続するため、長期的には広告よりもはるかに高い費用対効果を実現できる可能性があります。

広告は即効性がありますが、出稿を止めれば集客もゼロになります。一方、オウンドメディアは時間をかけて育て上げる必要がありますが、一度育てば安定した集客基盤となり、企業のマーケティング活動を根底から支えてくれるのです。

② 制作したコンテンツが資産になる

ペイドメディア(広告)への投資が、その場限りの「消費」であるのに対し、オウンドメディアで制作したコンテンツへの投資は、企業の「資産」として蓄積されていきます。これはオウンドメディアの持つ非常に重要な特性です。

一度公開された記事や動画、ホワイトペーパーなどのコンテンツは、ウェブサイト上に半永久的に残り続けます。そして、時間が経ってもその価値が色褪せない「エバーグリーンコンテンツ」であれば、公開から数年が経過してもなお、検索エンジンやSNSを通じて新たな顧客を惹きつけ、企業の認知度向上やリード獲得に貢献し続けます。

具体的には、以下のような形で資産として機能します。

- 集客資産: SEOによって検索上位に表示され、継続的にアクセスを集める。

- リード獲得資産: 記事内に設置された資料請求フォームや問い合わせボタンから、見込み顧客情報を獲得し続ける。

- ブランド資産: 専門性の高い情報を発信し続けることで、業界内での権威性や信頼性が高まり、「この分野ならこの会社」というブランドイメージが構築される。

- 営業資産: 商談の際、顧客の疑問に答える記事を送付したり、サービス導入の判断材料として提示したりすることで、営業活動を効率化・高度化できる。

- 採用資産: 企業の文化や働く人々の様子を発信することで、採用候補者への魅力づけとなり、採用活動を有利に進められる。

このように、一つひとつのコンテンツが多角的な価値を生み出す資産となり、それらが積み重なっていくことで、企業の競争力を着実に高めていきます。コンテンツが増えれば増えるほど、様々なキーワードで検索エンジンに評価されるようになり、集客の窓口も多様化します。この「積み上げ式」の成長モデルこそが、オウンドメディアの真価と言えるでしょう。

③ 潜在顧客との接点を増やし育成できる

現代の消費者は、商品やサービスを認知してから実際に購入に至るまで、様々な情報収集や比較検討を行います。この一連のプロセスは「カスタマージャーニー」と呼ばれ、多くの場合、顧客はすぐに購入を決断するわけではありません。

オウンドメディアは、このカスタマージャーニーのあらゆる段階にいる顧客と接点を持ち、関係を深めながら購買意欲を高めていく(リードナーチャリング)上で、極めて効果的なツールです。

顧客の購買検討プロセスは、一般的に以下のように分けられます。

- 認知・興味関心段階: まだ具体的な課題を認識していない、あるいは漠然とした興味を持っている段階の「潜在顧客」。

- 情報収集・比較検討段階: 課題が明確になり、その解決策となる商品やサービスを能動的に探している段階の「見込み顧客」。

- 購入・導入段階: 複数の選択肢の中から、最終的にどの商品・サービスにするかを決定する段階。

オウンドメディアでは、これらの各段階にいるユーザーが求めるであろう情報を、コンテンツとして戦略的に提供できます。

- 潜在顧客向けコンテンツ: 「〇〇とは?」「〇〇のトレンド」といった、業界の基本的な知識やTIPSを紹介する記事。まだ自社の商品やサービスを知らない層に、まずは役立つ情報を提供することで認知を獲得し、信頼関係の第一歩を築きます。

- 見込み顧客向けコンテンツ: 「〇〇の選び方」「サービスAとBの比較」「導入事例から学ぶ成功のポイント」といった、より具体的な課題解決策や製品選定の基準を示す記事。自社ソリューションの優位性を伝え、有力な選択肢として認識してもらいます。

- 購入検討者向けコンテンツ: 「料金プランの詳細」「導入までの流れ」「よくある質問」など、購入直前の不安や疑問を解消するコンテンツ。安心して次のステップに進んでもらうための後押しをします。

このように、顧客の温度感に合わせた情報を提供することで、すぐには購入に至らない潜在顧客とも継続的な関係を保ち、時間をかけて信頼を醸成し、将来の優良顧客へと育成していくことが可能になります。広告ではアプローチしにくい、幅広い層の顧客と長期的な関係を築ける点は、オウンドメディアならではの大きな強みです。

④ ブランディングや採用活動に貢献する

オウンドメディアは、直接的な集客や売上だけでなく、企業のブランドイメージ向上や採用活動にも大きく貢献します。

ブランディング効果

オウンドメディアを通じて、自社の持つ専門知識やノウハウ、独自の視点を継続的に発信することは、「その分野の専門家・第一人者」としてのポジションを確立することにつながります。ユーザーは、有益な情報を無料で提供してくれる企業に対して、自然と信頼感や好意を抱くようになります。

例えば、BtoBのSaaS企業が、業界の最新動向や業務効率化の具体的なノウハウを発信し続ければ、「この会社は業界のことを深く理解している信頼できるパートナーだ」という認識が広まります。これにより、価格競争から一歩抜け出し、「〇〇といえばA社」という指名検索や直接の問い合わせが増えるといった効果が期待できます。これは、他社にはない強力な競争優位性、すなわち「ブランド」が構築された証拠です。

また、企業のビジョンやミッション、開発の裏話、社員インタビューといったコンテンツを発信することで、製品やサービスの機能的価値だけでなく、その背景にある想いやストーリーといった情緒的価値を伝えることもできます。これにより、顧客は企業に対して親近感や共感を抱き、単なる取引相手ではなく、長期的なファンになってくれる可能性が高まります。

採用活動への貢献

採用市場においても、オウンドメディアは強力なツールとなります。求職者、特に優秀な人材ほど、給与や待遇といった条件面だけでなく、その企業で働くことの「意味」や「価値」を重視する傾向にあります。

オウンドメディアは、企業のカルチャーやビジョン、働く社員のリアルな声、仕事のやりがいなどを、求人情報サイトの限られたフォーマットでは伝えきれない深さで発信する絶好の場です。

- 社員インタビューを通じて、どのような人が、どのような想いで働いているのかを伝える。

- プロジェクトの成功事例や失敗談を通じて、仕事の面白さや挑戦的な風土を伝える。

- 社内イベントや福利厚生の様子を紹介し、働きやすい環境をアピールする。

こうした情報を発信することで、自社の価値観に共感する、カルチャーフィットした人材からの応募が増加します。入社後のミスマッチを防ぎ、定着率の向上にもつながるため、採用コストの削減という観点でも大きなメリットがあります。これを「採用ブランディング」と呼び、オ-ウンドメディアはその中核的な役割を担うのです。

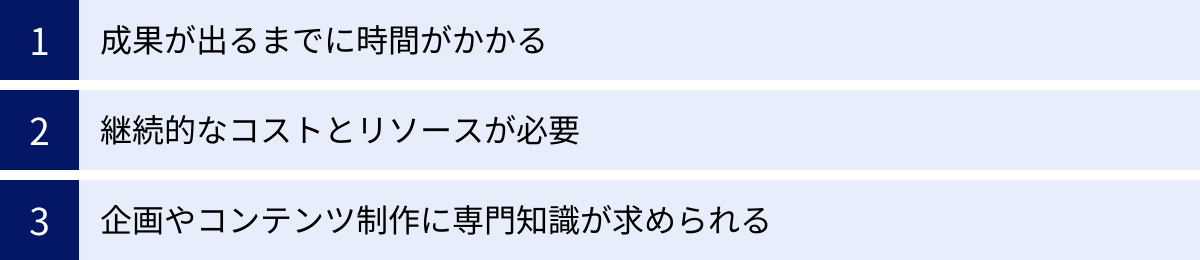

オウンドメディア運営の3つのデメリット

オウンドメディアは多くのメリットをもたらす一方で、運営には相応の覚悟とリソースが必要です。メリットだけに目を向けて安易に始めると、途中で挫折してしまう可能性も少なくありません。ここでは、事前に理解しておくべき3つの主要なデメリットと、その対策について解説します。

① 成果が出るまでに時間がかかる

オウンドメディア運営における最大の壁とも言えるのが、目に見える成果(アクセス数の増加、リード獲得など)が出るまでに非常に長い時間がかかるという点です。

特に、主な集客チャネルとなる検索エンジンからの流入(オーガニック検索)は、すぐに結果が出るものではありません。その理由は、Googleなどの検索エンジンが新しいサイトやコンテンツを評価し、検索結果の上位に表示させるまでに、一定の期間を要するためです。

一般的に、オウンドメディアを立ち上げてから安定した成果が出始めるまでには、最低でも半年、多くの場合で1年以上かかると言われています。この期間は、たとえ質の高いコンテンツを定期的に公開し続けても、アクセス数がほとんど伸びない「我慢の時期」が続くことが珍しくありません。

この「成果が出ない期間」に耐えられず、途中で更新を止めてしまうケースが、オウンドメディアの失敗パターンとして最も多いものです。短期的なROI(投資収益率)を重視する経営層や他部署から、「コストばかりかかって効果がない」と判断され、プロジェクト自体が打ち切られてしまうリスクもあります。

【対策】

このデメリットを乗り越えるためには、まず関係者全員が「オウンドメディアは短期的な成果を求めるものではない」という共通認識を持つことが不可欠です。立ち上げ前に、なぜ時間がかかるのかという仕組みを丁寧に説明し、長期的な視点での投資であることを理解してもらう必要があります。

また、成果が見えにくい期間のモチベーションを維持するために、PV数やコンバージョン数といった最終的な成果(KGI)だけでなく、記事の公開本数、キーワードの検索順位、SNSでのエンゲージメント数といった、日々の活動量や先行指標(KPI)を追いかけることも有効です。小さな成功を積み重ね、チーム内で共有することで、プロジェクトを前進させる力になります。

② 継続的なコストとリソースが必要

「オウンドメディアは広告費がかからない」というメリットの裏返しとして、質の高いコンテンツを制作し、メディアを運営し続けるための継続的なコストとリソース(人的・時間的)が必要になります。

オウンドメディア運営には、以下のような多岐にわたる業務が常に発生します。

- 戦略・企画: KGI/KPI設定、ペルソナ設計、コンテンツ戦略の立案、キーワード選定、記事構成案の作成

- コンテンツ制作: 記事の執筆、取材・インタビュー、図解やイラストの作成、動画の撮影・編集

- サイト管理: サーバー・ドメインの保守、CMSのアップデート、サイトデザインの改善、不具合対応

- 編集・校正: ファクトチェック、誤字脱字の修正、トンマナの統一、リライト

- 公開・拡散: 記事の入稿・公開、SNSでの告知、メールマガジンでの配信

- 効果測定・分析: アクセス解析、検索順位のチェック、コンバージョン計測、レポート作成、改善点の洗い出し

これらの業務を遂行するためには、相応のスキルを持った人材が必要です。すべてを内製で賄う場合、担当者の人件費が継続的に発生します。外部の制作会社やフリーランスに委託する場合は、外注費用がかかります。

特に見落とされがちなのが、コンテンツ制作にかかる時間的コストです。1本の質の高い記事を制作するには、リサーチ、構成作成、執筆、編集、図版作成などを含め、10時間以上、場合によっては数十時間かかることも珍しくありません。通常業務と兼任している担当者の場合、この時間を捻出するのは非常に困難です。

【対策】

立ち上げ前に、現実的な運営体制と予算計画を策定することが重要です。誰が、どの業務を、どのくらいの時間をかけて担当するのかを明確にしましょう。スモールスタートを意識し、最初から完璧を目指すのではなく、自社のリソースで無理なく継続できる範囲(例えば、週に1本の記事公開など)から始めるのが賢明です。

リソースが不足する場合は、外部パートナーの活用を積極的に検討しましょう。戦略部分や編集は社内で行い、ライティングやデザインといった専門的な実務は外部に委託するなど、自社の強みと弱みを踏まえた上で、最適な体制を構築することが成功の鍵となります。

③ 企画やコンテンツ制作に専門知識が求められる

単に文章を書いて公開するだけでは、オウンドメディアは成功しません。ユーザーに読まれ、検索エンジンに評価され、最終的にビジネスの成果につなげるためには、多岐にわたる専門的な知識やスキルが不可欠です。

主に、以下のような専門性が求められます。

- マーケティング知識: 目的(KGI)から具体的な施策(KPI)に落とし込む戦略策定能力、ターゲット顧客のニーズを深く理解するペルソナ設計やカスタマージャーニーマップの作成スキル。

- SEO(検索エンジン最適化): ユーザーの検索意図を的確に捉えたキーワード選定、検索エンジンに評価されるコンテンツ構造の設計、内部リンクの最適化、被リンク獲得戦略など、テクニカルな知識。

- コンテンツ企画・編集力: 読者の課題を解決し、かつ独自性のある企画を立案する能力。ライターへの的確なディレクション、情報の正確性の担保、読者の離脱を防ぐ構成力、メディア全体の品質を管理する編集スキル。

- ライティングスキル: 専門的な内容を分かりやすく、かつ魅力的に伝える文章力。読者の共感や行動を促すコピーライティングの技術。

- デザイン・Web制作の知識: 読者がストレスなく情報を得られるUI/UXデザイン、サイトの表示速度改善、CMSの操作などに関する基本的な知識。

- データ分析能力: Googleアナリティクスなどのツールを使いこなし、データに基づいて課題を発見し、改善策を立案・実行するスキル。

これらのスキルをすべて一人の担当者が完璧にこなすのは、極めて困難です。専門知識が不足したまま運営を続けると、「誰にも読まれない自己満足な記事」を量産してしまい、時間とコストを無駄にする結果に終わってしまいます。

【対策】

まずは、自社内にどのようなスキルを持った人材がいるのかを棚卸しし、不足しているスキルを明確にすることが第一歩です。その上で、不足分をどう補うかを検討します。

選択肢としては、

- 社内での育成: 書籍やオンライン講座で学習したり、研修に参加したりして、社員のスキルアップを図る。長期的な視点では最も望ましいですが、時間がかかります。

- 専門人材の採用: オウンドメディア運営経験者やWebマーケターを中途採用する。即戦力となりますが、採用コストや人件費がかかります。

- 外部専門家(コンサルタントや支援会社)の活用: 不足している領域(例:SEO戦略、コンテンツ企画など)について、専門家の知見を借りる。社内にノウハウを蓄積しながら進められるメリットがあります。

最も現実的なのは、社内リソースと外部パートナーを組み合わせるハイブリッド型です。自社の強みを活かしつつ、足りない部分はプロの力を借りることで、失敗のリスクを最小限に抑えながら、効率的にオウンドメディアを成長させられます。

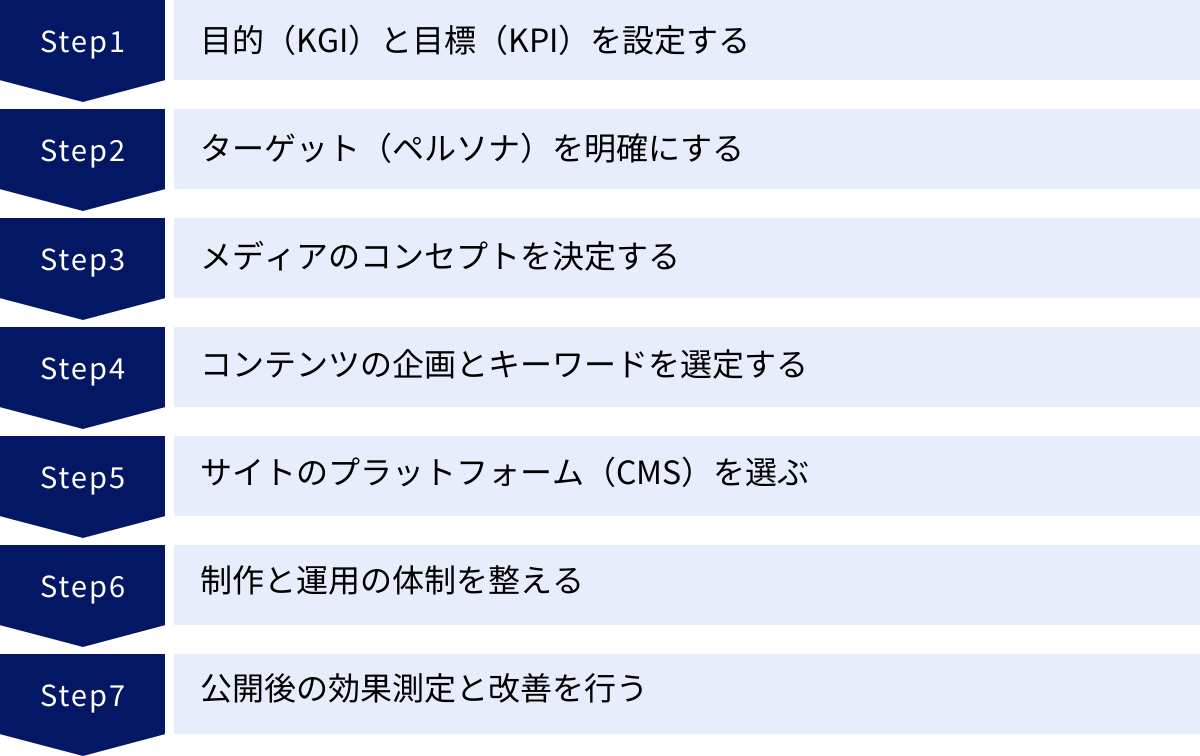

オウンドメディアの作り方・始め方7ステップ

オウンドメディアの成功は、立ち上げ前の準備段階でその大半が決まると言っても過言ではありません。思いつきで始めるのではなく、しっかりとした計画に基づいて、一つひとつのステップを丁寧に進めていくことが重要です。ここでは、オウンドメディアをゼロから立ち上げ、軌道に乗せるための具体的な7つのステップを解説します。

① 目的(KGI)と目標(KPI)を設定する

オウンドメディアの立ち上げにおいて、最も重要で、最初に行うべきことが「目的(KGI)」と「目標(KPI)」の明確化です。ここが曖昧なまま進むと、メディアの方向性がブレてしまい、何を基準に成果を測ればよいのか分からなくなってしまいます。

KGI(Key Goal Indicator / 重要目標達成指標)

KGIとは、オウンドメディアが最終的に達成すべき、事業全体のゴールのことです。「何のためにオウンドメディアを運営するのか?」という問いに対する答えであり、企業の事業戦略と密接に連携している必要があります。

KGIの具体例:

- 売上向上: 「オウンドメディア経由での〇〇(製品名)の売上を年間5,000万円創出する」

- リード(見込み客)獲得: 「月間100件の問い合わせ・資料請求を獲得する」

- ブランディング: 「〇〇(特定領域)における指名検索数を半年で2倍にする」

- 採用応募数の増加: 「オウンドメディア経由での採用応募者数を年間50名獲得する」

KGIは、具体的で測定可能な数値で設定することが重要です。これにより、オウンドメディアが事業にどれだけ貢献しているかを客観的に評価できます。

KPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)

KPIとは、KGIを達成するための中間的な指標のことです。KGIという大きなゴールに向かうための「道しるべ」や「マイルストーン」と考えると分かりやすいでしょう。日々の運営において、このKPIを追いかけることで、施策が順調に進んでいるか、改善が必要かを判断します。

KGIから逆算して、ロジカルにKPIを設定することが重要です。例えば、KGIが「月間100件のリード獲得」の場合、以下のようにKPIを分解できます。

- リード獲得数(KGI): 100件/月

- CVR(コンバージョン率): 1% と仮定

- 必要なセッション数(アクセス数): 100件 ÷ 1% = 10,000セッション/月

- 検索流入のセッション数: 7,000セッション/月

- 各キーワードの検索順位: 目標順位(例:1〜3位)

- 各キーワードのクリック率(CTR)

- SNS流入のセッション数: 2,000セッション/月

- SNS投稿数

- フォロワー数、エンゲージメント率

- その他流入のセッション数: 1,000セッション/月

- 検索流入のセッション数: 7,000セッション/月

このように、最終ゴール(KGI)を達成するために、どの数値を、どのくらいまで引き上げる必要があるのかを具体的なKPIに落とし込みます。初期段階では、「月間記事公開本数」「特定キーワードでの検索順位」といった、コントロールしやすい指標をKPIに設定するのも有効です。

② ターゲット(ペルソナ)を明確にする

次に、「誰に向けて情報を発信するのか」を具体的に定義します。これがターゲット設定、特に「ペルソナ」の設計です。ペルソナとは、自社の製品やサービスの典型的なユーザー像を、実在する人物かのように詳細に設定したものです。

ペルソナが曖昧だと、コンテンツのテーマや切り口、言葉遣いなどが定まらず、結果として誰の心にも響かない、当たり障りのない情報発信になってしまいます。「たった一人」の顧客に深く刺さるコンテンツを作るという意識を持つことが、結果的に多くの同様の課題を抱える人々に届くための秘訣です。

ペルソナを設定する際は、以下のような項目を具体的に掘り下げていきます。

- 基本情報: 氏名、年齢、性別、居住地、家族構成

- 仕事: 業種、職種、役職、年収、勤続年数、企業の規模

- ライフスタイル: 1日の過ごし方、趣味、価値観、情報収集の方法(よく見るWebサイト、SNS、雑誌など)

- スキル・ITリテラシー: パソコンや特定のツールの習熟度

- 抱えている課題・悩み: 仕事上やプライベートで、どのようなことに困っているのか、何を解決したいのか。

- 目標・願望: 将来どうなりたいのか、何を実現したいのか。

これらの情報を、関係者へのヒアリング、顧客アンケート、営業担当者へのインタビュー、アクセス解析データなど、事実に基づいて作成することが重要です。想像だけで作ると、実態とかけ離れたペルソナになってしまうため注意が必要です。

例えば、「中小企業のWebマーケティング担当者」というターゲット設定だけでは不十分です。「Webマーケティング担当になって半年で、上司からSEOでの成果を求められているが、何から手をつけていいか分からず焦っている、32歳の田中さん」のように、顔や人柄が思い浮かぶレベルまで具体化することで、チーム内での共通認識が生まれ、「田中さんなら、この記事で何を知りたいだろう?」「この表現は田中さんには難しすぎるかな?」といった、ユーザー視点での議論が活発になります。

③ メディアのコンセプトを決定する

目的(KGI/KPI)とターゲット(ペルソナ)が固まったら、次はその二つを繋ぐメディアの「コンセプト」を決定します。コンセプトとは、「誰に(ペるソナ)、何を(提供価値)、どのように伝えて、どうなってもらうか」という、メディアの根幹をなす設計思想のことです。

優れたコンセプトは、競合メディアとの差別化を図り、読者に「このメディアを読む理由」を明確に与えます。以下の3つの要素を言語化してみましょう。

- ターゲット(WHO): ②で設定したペルソナを簡潔に記述します。

- 例:「BtoBマーケティングの担当になったばかりで、施策の進め方に悩む若手担当者」

- 提供価値(WHAT): ターゲットが抱える課題に対して、このメディアがどのような価値(情報、ノウハウ、解決策)を提供するのかを定義します。自社の強みや専門性を活かせる領域であることが重要です。

- 例:「明日からすぐに実践できる、具体的なマーケティング施策のノウハウと成功のポイント」

- 編集方針・トーン&マナー(HOW): どのような雰囲気やスタイルで情報を伝えるかを決めます。

- 例:「専門用語は避け、図解や事例を多用して、初心者でも直感的に理解できる、親しみやすいトーンで解説する」

これらを統合すると、メディアのコンセプトが出来上がります。

「BtoBマーケティングの若手担当者に向け、明日から実践できる具体的なノウハウを、専門用語を避けた分かりやすい解説と親しみやすいトーンで提供し、彼らが自信を持って施策を推進できるようになることを目指すメディア」

このような明確なコンセプトがあれば、コンテンツを企画する際の判断基準となり、メディア全体に一貫性が生まれます。また、メディアの名称やロゴ、サイトデザインなども、このコンセプトに基づいて決定していくことになります。

④ コンテンツの企画とキーワードを選定する

コンセプトが固まったら、いよいよ具体的なコンテンツの中身を企画していきます。ここでは、「カスタマージャーニーマップ」の作成と「SEOキーワード選定」が中心的な作業となります。

カスタマージャーニーマップの作成

カスタマージャーニーマップとは、ペルソナが製品やサービスを認知し、最終的に購入・ファンになるまでのプロセスを、思考や感情、行動の変化とともに時系列で可視化したものです。

このマップを作成することで、各フェーズでペルソナがどのような情報を求めているかを体系的に洗い出すことができ、コンテンツの抜け漏れを防げます。

| フェーズ | ペルソナの行動・思考 | 必要なコンテンツの例 |

|---|---|---|

| 認知・興味 | 「最近、Webからの問い合わせが少ないな…何か対策しないと」 | ・「BtoB リード獲得 方法」 ・「コンテンツマーケティングとは」 |

| 情報収集 | 「コンテンツマーケティングが良さそうだけど、どうやるんだろう?」 | ・「オウンドメディア 作り方」 ・「SEO対策 始め方」 |

| 比較検討 | 「A社とB社のツール、どっちがいいんだろう?」 | ・「〇〇ツール 比較」 ・「失敗しないツールの選び方」 |

| 導入・購入 | 「このツールに決めよう。導入後のサポートが不安だな」 | ・「〇〇 導入事例」 ・「料金プラン」「サポート体制」 |

SEOキーワードの選定

カスタマージャーニーの各段階で洗い出されたテーマを、実際にユーザーが検索する「キーワード」に落とし込みます。キーワード選定は、オウンドメディアの集客を左右する非常に重要なプロセスです。

- キーワードの洗い出し: ペルソナの悩みを基に、思いつく限りのキーワードをリストアップします(ブレインストーミング)。

- 検索ボリュームの調査: 各キーワードが月にどのくらい検索されているかを、ラッコキーワードなどのツールで調査します。ボリュームが大きすぎると競合が強く、小さすぎると需要がありません。最初は月間検索数が100〜1,000程度の「ロングテールキーワード」から狙うのが定石です。

- 検索意図の分析: そのキーワードで検索するユーザーが「何を知りたいのか」「何を解決したいのか」という検索意図を深く考察します。検索結果の上位サイトを分析するのが有効です。

- キーワードのグルーピング: 検索意図が近いキーワードをまとめ、1つの記事テーマとします。例えば、「オウンドメディア 作り方」「オウンドメディア 始め方」「オウンドメディア 立ち上げ」は同じ検索意図なので、1つの記事で網羅的に解説します。

これらの作業を通じて、作成すべきコンテンツのリスト(コンテンツカレンダー)を作成し、計画的に制作を進めていきます。

⑤ サイトのプラットフォーム(CMS)を選ぶ

コンテンツの企画と並行して、オウンドメディアを構築・運営するための「土台」となるプラットフォームを選定します。一般的には、CMS(Contents Management System)を導入します。CMSとは、HTMLやCSSなどの専門知識がなくても、テキストや画像を入稿するだけで、ウェブサイトのコンテンツを簡単に作成・管理できるシステムのことです。

CMSを選ぶ際は、以下のポイントを比較検討しましょう。

- カスタマイズの自由度: デザインや機能を、自社のブランドイメージやマーケティング戦略に合わせて柔軟に変更できるか。

- SEOの強さ: SEOに有利な内部構造になっているか、必要な設定(メタタグ、URL正規化など)が簡単にできるか。

- 操作性: 担当者が直感的に使え、日々の更新作業がスムーズに行えるか。

- コスト: 初期費用や月額費用が、自社の予算に見合っているか。

- 拡張性・外部連携: 将来的にMA(マーケティングオートメーション)ツールやCRM(顧客管理システム)と連携できるか。

代表的なCMSには、WordPress、HubSpot CMS Hub、note proなどがあります(詳細は後述)。自社の目的、リソース、将来的な展望を考慮して、最適なプラットフォームを選択することが重要です。

⑥ 制作と運用の体制を整える

オウンドメディアを継続的に運営していくための「人」と「仕組み」を整えます。誰がどのような役割を担い、どのようなフローでコンテンツを制作・公開していくのかを明確に定義します。

必要な役割(ロール)

メディアの規模にもよりますが、理想的には以下のような役割分担が考えられます。

- 編集長/プロデューサー: メディア全体の戦略責任者。KGI/KPIの管理、企画の最終決定、品質管理、予算管理などを担当。

- 編集者/ディレクター: 具体的なコンテンツの企画、構成案の作成、ライターへのディレクション、校正・校閲、進行管理を担当。

- ライター: 記事の執筆を担当。

- デザイナー: アイキャッチ画像、図解、イラスト、バナーなどの作成を担当。

- マーケター/分析担当: SEO対策、アクセス解析、効果測定、改善提案を担当。

内製か外注か

これらの役割をすべて社内人材で賄う「内製」か、外部の専門会社やフリーランスに委託する「外注」か、あるいは両方を組み合わせる「ハイブリッド型」か、自社の状況に合わせて決定します。

| 体制 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 内製 | ・コストを抑えやすい ・ノウハウが社内に蓄積される ・自社事業への理解が深い |

・専門スキルを持つ人材の確保が難しい ・担当者の負担が大きくなりやすい ・客観的な視点が欠けやすい |

| 外注 | ・高い専門性と品質を確保できる ・社内リソースをコア業務に集中できる ・客観的な視点からの提案が期待できる |

・費用がかかる ・社内にノウハウが蓄積しにくい ・コミュニケーションコストがかかる |

多くの場合、戦略や編集といったコアな部分は社内で担い、専門性が高いライティングやデザイン、SEO分析などを外部パートナーに委託するハイブリッド型が、現実的で効果的な選択肢となります。

⑦ 公開後の効果測定と改善を行う

オウンドメディアは「作って終わり」ではありません。公開後こそが本当のスタートです。設定したKPIを定期的にモニタリングし、データに基づいて課題を発見し、改善を繰り返す「PDCAサイクル」を回し続けることが、成功への唯一の道です。

P(Plan): ①〜⑥のステップで計画を立てる。

D(Do): 計画に沿ってコンテンツを制作・公開する。

C(Check): 公開後、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールなどのツールを使って、設定したKPIの数値を測定・分析する。

* どの記事のPV数が多いか?

* どのキーワードで流入しているか?検索順位は?

* 記事の直帰率や滞在時間はどうか?

* どの記事がコンバージョンに繋がっているか?

A(Action): 分析結果から得られた仮説を基に、改善策を実行する。

* リライト: 成果が出ている記事はさらに情報を追加して強化する。成果が出ていない記事は、タイトルや構成、内容を見直して改善する。

* 新規コンテンツ企画: 人気のあるテーマや、新たに流入しているキーワードを基に、次のコンテンツを企画する。

* サイト改善: ユーザーが離脱しやすいページのデザインや導線を改善する。

このPDCAサイクルを粘り強く、継続的に回していくことで、オウンドメディアは着実に成長していきます。定期的な振り返りのミーティングを設定し、チーム全体でデータを見ながら次のアクションを決定する文化を醸成することが重要です。

オウンドメディアにかかる費用の目安

オウンドメディアの立ち上げを検討する上で、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。費用は、サイトの規模や求める品質、そして内製と外注のどちらを選択するかによって大きく変動します。ここでは、立ち上げ時の「初期費用」と運営開始後の「月額費用」に分けて、それぞれの目安を解説します。

立ち上げ時の初期費用

オウンドメディアをゼロから公開するまでにかかる費用です。主に、サイトの土台を作るための費用と、公開当初に掲載するコンテンツを準備するための費用に分けられます。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 戦略・設計費 | 目的設定、ペルソナ設計、コンセプト策定、KGI/KPI設計など、メディアの根幹となる戦略を立案する費用。 | 10万円~100万円 | コンサルティング会社に依頼する場合。内製の場合は人件費として計上。 |

| サイト構築費 | Webサイトのデザイン、コーディング、CMSの導入・設定など。 | 30万円~300万円以上 | ・テンプレート利用:30万~80万円 ・オリジナルデザイン:100万円~ |

| CMSライセンス費 | 有料のCMSを利用する場合の初期費用やライセンス料。 | 0円~50万円 | WordPressは無料。HubSpot CMS Hubなどはプランによる。 |

| 初期コンテンツ制作費 | サイト公開時に最低限必要となる記事(10~30本程度)を制作する費用。 | 30万円~150万円 | 1記事あたり3万~10万円が相場。文字数や専門性による。 |

| 合計 | 70万円~600万円以上 |

費用を抑えるポイント

- サイト構築: WordPressなどのオープンソースCMSと有料テンプレートを組み合わせることで、デザイン費用を大幅に削減できます。

- コンテンツ制作: 最初からすべての記事を外注するのではなく、社内で書けるものは内製するなど、内製と外注を組み合わせることでコストをコントロールできます。

注意点

初期費用を抑えすぎると、デザイン性や機能性が乏しく、結果的にユーザー体験を損ねるサイトになってしまう可能性があります。また、SEOに不利な構造のサイトを安価で作ってしまうと、後から修正するのに余計なコストがかかることもあります。初期投資はある程度必要であるという認識を持つことが重要です。

運用にかかる月額費用

サイト公開後、継続的に発生する費用です。オウンドメディアを成長させていくための「運転資金」と考えることができます。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安(月額) | 備考 |

|---|---|---|---|

| サーバー・ドメイン費 | Webサイトを公開し続けるためのサーバーレンタル代とドメイン維持費。 | 2,000円~1万円 | アクセス数が増えると、より高性能なサーバーが必要になり費用も上がる。 |

| CMS利用料 | 有料CMSを利用する場合の月額料金。 | 0円~10万円以上 | WordPressは無料。SaaS型CMSはプランによる。 |

| コンテンツ制作費 | 新規記事の制作や既存記事のリライトにかかる費用。 | 5万円~100万円以上 | 更新頻度(例:月4本)と1記事あたりの単価で決まる。内製の場合は人件費。 |

| 各種ツール利用料 | SEOツール、アクセス解析ツール、MAツールなどの月額利用料。 | 1万円~10万円 | 利用するツールの種類や数による。 |

| 広告宣伝費 | 初期段階でメディアの認知度を高めるためにSNS広告などを利用する場合の費用。 | 0円~30万円 | 必須ではないが、立ち上げ期のブーストとして有効。 |

| 合計 | 約7万円~150万円以上 |

費用を左右する要因

- コンテンツの更新頻度と品質: 月に何本の記事を、どのくらいの品質(文字数、専門性、図解の有無など)で制作するかによって、コンテンツ制作費は大きく変動します。

- 運用の内製度: どこまでを社内で行い、どこからを外注するかの線引きが、全体のコストを大きく左右します。

内製と外注の費用比較

運営体制を「完全内製」「完全外注」「ハイブリッド(一部外注)」の3パターンに分けて、月額費用のシミュレーションをしてみましょう。(※月4本の記事制作を想定)

| 費用項目 | 完全内製(担当者1名) | 完全外注 | ハイブリッド(企画:内製、制作:外注) |

|---|---|---|---|

| 人件費(担当者) | 約30万円~50万円 | 0円 | 約30万円~50万円 |

| コンテンツ制作費 | (人件費に含む) | 約20万円~40万円 (@5万~10万×4本) |

約20万円~40万円 (@5万~10万×4本) |

| コンサルティング費 | 0円 | 約20万円~50万円 | 0円~20万円(スポット依頼など) |

| サイト保守・ツール費 | 約2万円~5万円 | 約2万円~5万円 | 約2万円~5万円 |

| 合計(月額) | 約32万円~55万円 | 約42万円~95万円 | 約52万円~115万円 |

※人件費はあくまで目安です。

※ハイブリッド型は、内製担当者の人件費と外注制作費の両方がかかるため、一見最も高額に見えますが、専門家による高品質なコンテンツ制作と、社内でのノウハウ蓄積を両立できるというメリットがあります。

結論として、オウンドメディアの費用は「ピンキリ」です。自社の目的(KGI)を達成するために、どのくらいの品質と量のコンテンツが必要で、そのためにはどのような体制が最適かを考え、現実的な予算を組むことが成功の鍵となります。最初はスモールスタートで始め、成果を見ながら徐々に投資を拡大していくというアプローチも有効です。

オウンドメディアを成功させるための重要なポイント

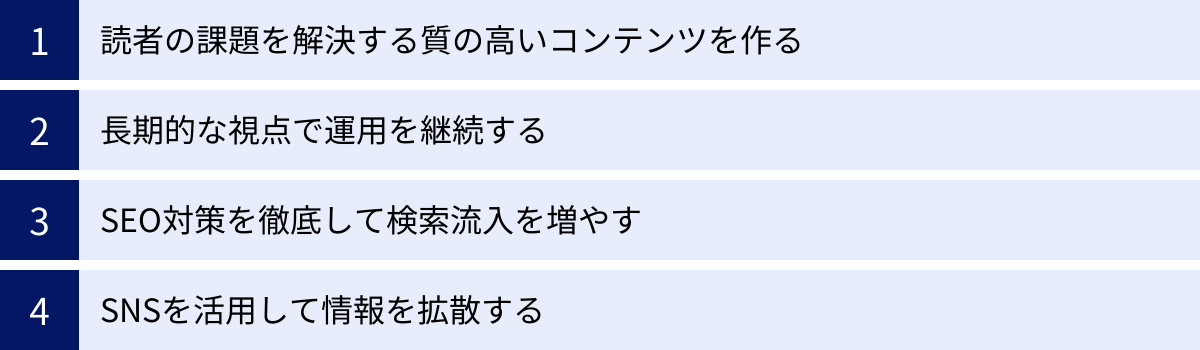

オウンドメディアの作り方と手順を理解した上で、次に重要になるのが「どうすれば成功確率を高められるか」という視点です。多くの企業がオウンドメディアに挑戦しては途中で挫折していく中で、継続的に成果を出し続けるメディアには共通する成功要因があります。ここでは、特に重要な4つのポイントを解説します。

読者の課題を解決する質の高いコンテンツを作る

これはオウンドメディア成功のための最も本質的かつ絶対的な条件です。小手先のテクニックに走る前に、まず「読者にとって本当に価値のある情報とは何か」を徹底的に追求する姿勢が不可欠です。

質の高いコンテンツとは、具体的に以下の要素を満たしているものを指します。

- 検索意図の充足: ユーザーがそのキーワードで検索した際に抱えている疑問や悩みに、的確かつ網羅的に答えていること。ユーザーがその記事を読んだ後、「知りたかったことがすべて分かった。もう他のサイトを見る必要はない」と感じるレベルを目指します。

- 専門性と信頼性(E-E-A-T): Googleがコンテンツの品質を評価する上で重視する基準である「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を満たしていること。一次情報(公的機関のデータ、自社の独自調査など)を引用したり、専門家の監修を入れたり、筆者の具体的な経験を盛り込んだりすることで、情報の信頼性を高めます。

- 独自性と網羅性: 他の競合サイトに書かれているような一般論をまとめるだけでは、読者にも検索エンジンにも評価されません。自社ならではの独自の視点、具体的なノウハウ、深い洞察、一次情報などを加えることで、他にはない付加価値を生み出します。また、関連する情報も幅広くカバーし、そのテーマについて学ぶならこの記事一本で十分、という網羅性を確保することも重要です。

- 分かりやすさと可読性: どんなに専門的で有益な情報でも、読者に伝わらなければ意味がありません。専門用語を多用せず平易な言葉で説明する、図解やイラスト、箇条書きなどを効果的に用いる、一文を短くするなど、ストレスなく読み進められる工夫が求められます。

質の高いコンテンツを作り続けることは、読者からの信頼を獲得し、SNSでのシェアを促し、結果として検索エンジンからの評価を高めるという、すべての好循環の起点となります。

長期的な視点で運用を継続する

デメリットの項でも触れましたが、オウンドメディアは即効性のある施策ではありません。成果が出るまでには最低でも半年から1年という長い時間が必要です。この事実を受け入れ、短期的な成果に一喜一憂せず、地道にコツコツと運用を継続できるかが、成否の大きな分かれ目となります。

多くの失敗事例は、成果が出ない焦りから数ヶ月で更新を止めてしまうパターンです。しかし、オウンドメディアの成長曲線は、初期はほぼ横ばいで、ある地点(ティッピングポイント)を超えると急激に上昇する「Jカーブ」を描くことがほとんどです。

このJカーブの存在を信じ、「今は種まきの時期」と割り切って、質の高いコンテンツという資産を着実に積み上げていく覚悟が必要です。そのためには、経営層を含む社内関係者全員が、オウンドメディアの特性を正しく理解し、長期的な投資として見守るコンセンサスを形成しておくことが不可欠です。

「3ヶ月で結果が出なければ撤退」といった短期的な判断基準を設けるのではなく、「まずは1年間、週に1本のペースで質の高い記事を公開し続ける」といった、行動量に基づいた目標を設定し、それをやり遂げることに集中しましょう。継続こそが、競合に対する最も強力な参入障壁となります。

SEO対策を徹底して検索流入を増やす

どれだけ素晴らしいコンテンツを作っても、それが読者に届かなければ意味がありません。オウンドメディアにとって、SEO(検索エンジン最適化)は、コンテンツを届けるための最も重要で効果的な手段です。

SEO対策は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

- コンテンツSEO: ユーザーの検索意図を的確に捉え、質の高いコンテンツを作成すること。キーワード選定、タイトルや見出しの最適化、網羅性・専門性の確保などが含まれます。これは前述の「質の高いコンテンツ作り」とほぼ同義であり、SEOの核となる部分です。

- 内部対策(テクニカルSEO): 検索エンジンのクローラーがサイトの情報を正しく認識し、評価しやすくするための技術的な最適化です。具体的には、サイトの表示速度改善、モバイルフレンドリー対応、適切な内部リンクの設置、XMLサイトマップの送信、構造化データの実装などが挙げられます。サイト構築の段階から、SEOに強い設計にしておくことが重要です。

- 外部対策: 他の質の高いウェブサイトから、自社サイトへのリンク(被リンク)を獲得すること。被リンクは、検索エンジンからの「推薦状」のようなものであり、サイトの権威性(ドメインパワー)を高める上で非常に重要です。良質なコンテンツを作成し、自然にリンクされるのを待つのが基本ですが、SNSでの拡散や、関連メディアへの情報提供などを通じて、戦略的に被リンク獲得を目指す活動も有効です。

これら3つのSEO対策をバランス良く、かつ継続的に実施することで、検索結果での上位表示を達成し、安定した集客基盤を築くことができます。SEOは一度やれば終わりではなく、アルゴリズムの変動や競合の動向に合わせて、常に見直しと改善が必要な活動です。

SNSを活用して情報を拡散する

検索エンジンからの流入が安定するまでには時間がかかるため、オウンドメディア立ち上げ初期においては、SNSを能動的に活用してコンテンツを拡散し、読者との接点を作ることが非常に重要です。

SNSは、以下のような点でオウンドメディア運営を強力にサポートします。

- 初期アクセスの獲得: 公開した記事をSNSで告知することで、検索エンジンにインデックスされる前から読者に届けることができ、初期のアクセスを獲得できます。

- 潜在層へのアプローチ: 検索という能動的な行動を取らない潜在的な顧客層にも、シェアや「いいね」を通じてコンテンツを届けることが可能です。

- サイテーション効果: SNS上で企業名やサイト名が言及されること(サイテーション)は、間接的にSEOに良い影響を与えると考えられています。

- コミュニティ形成: SNSを通じて読者と直接コミュニケーションをとることで、質問に答えたり、フィードバックを得たりできます。これにより、読者のエンゲージメントを高め、メディアのファンを育てられます。

X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、LinkedInなど、自社のターゲット層が多く利用しているSNSプラットフォームを選び、公式アカウントを運用しましょう。単に記事のURLを投稿するだけでなく、投稿内容を各SNSの特性に合わせて最適化する(例:Xでは要点を簡潔に、Instagramではビジュアルを重視)といった工夫も効果的です。

SEOとSNSは、オウンドメディアの両輪です。SEOで長期的な安定流入を目指しつつ、SNSで短期的な拡散とファン作りを行う。この二つを連携させることで、オウンドメディアの成長を加速させられます。

オウンドメディア運用に役立つおすすめツール

オウンドメディアを効率的かつ効果的に運営するためには、適切なツールの活用が欠かせません。ここでは、「CMS」「アクセス解析ツール」「SEO対策ツール」の3つのカテゴリに分けて、定番のおすすめツールを紹介します。

CMS(コンテンツ管理システム)

CMSはオウンドメディアの土台となるシステムです。それぞれに特徴があるため、自社の目的やリソースに合わせて選びましょう。

| ツール名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| WordPress | 世界で最も利用されているオープンソースCMS。 | ・無料で利用可能 ・テーマやプラグインが豊富で、カスタマイズ性が非常に高い ・情報が多く、困ったときに解決策を見つけやすい |

・セキュリティ対策やサーバー管理を自社で行う必要がある ・プラグインの入れすぎで動作が重くなることがある |

| HubSpot CMS Hub | マーケティング・セールス・カスタマーサービスの統合プラットフォームHubSpotが提供するCMS。 | ・SEO対策機能やA/Bテスト機能が標準搭載 ・CRMやMAツールとシームレスに連携できる ・セキュリティやサーバー管理はHubSpot側が行うため安心 |

・月額費用が比較的高価 ・デザインのカスタマイズには専門知識が必要な場合がある |

| note pro | クリエイター向けプラットフォームnoteの法人向けサービス。 | ・noteの集客力を活用できる ・シンプルなUIで、誰でも簡単に記事を作成・公開できる ・サーバー管理などが不要で、コンテンツ制作に集中できる |

・デザインのカスタマイズ性が低い ・独自ドメイン以外のURLはnote.comのサブドメインになる |

WordPress

WordPressは、世界中のウェブサイトの40%以上で利用されている、圧倒的なシェアを誇るCMSです。(参照:W3Techs)

最大の魅力は、オープンソースであるためライセンス費用が無料であることと、無数の「テーマ(デザインテンプレート)」と「プラグイン(拡張機能)」によって、ブログからECサイトまで、あらゆる種類のサイトを自由に構築できる高いカスタマイズ性です。SEOに強いプラグインも豊富に揃っており、オウンドメディアのプラットフォームとして最も一般的な選択肢と言えます。

ただし、サーバーの契約やセキュリティ対策、システムのアップデートなどはすべて自社で行う必要があり、ある程度のWeb知識が求められます。

HubSpot CMS Hub

HubSpot CMS Hubは、集客から顧客管理までをワンストップで実現することに特化したCMSです。

SEO推奨設定のチェック機能やA/Bテスト機能が標準で組み込まれているほか、同社のCRM(顧客管理ツール)やMA(マーケティングオートメーションツール)と完全に統合されています。これにより、「誰が、どの記事を読み、資料をダウンロードしたか」といった顧客行動を詳細に追跡し、パーソナライズされたアプローチを行うことが可能です。サーバー管理やセキュリティはHubSpotに任せられるため、マーケターは本来の業務に集中できます。一方で、月額費用はWordPressに比べて高額になります。

note pro

note proは、コンテンツ配信プラットフォーム「note」の法人向けサービスです。

noteが持つ月間アクティブユーザーの多さを活かし、自社のフォロワー以外にもコンテンツを届けやすいのが特徴です。また、非常にシンプルなエディタで、誰でも簡単に美しいレイアウトの記事を作成できます。サーバー管理も不要で、手軽にオウンドメディアを始めたい企業に適しています。ただし、デザインの自由度は低く、あくまでnoteというプラットフォーム上での発信となるため、独自のブランディングを徹底したい場合には制約があります。

アクセス解析ツール

サイトの現状を把握し、改善点を見つけるために必須のツールです。Googleが無料で提供している以下の2つは、必ず導入しましょう。

Googleアナリティクス

ウェブサイトのアクセス状況を詳細に分析できる、最も基本的なツールです。

「ユーザーがどこから来たのか(流入チャネル)」「どのページが多く見られているのか(人気コンテンツ)」「ユーザーの年齢や性別、地域(ユーザー属性)」など、サイト訪問者に関する様々なデータを取得できます。これらのデータを分析することで、コンテンツの改善やマーケティング戦略の立案に役立てます。

Googleサーチコンソール

Google検索におけるサイトのパフォーマンスを監視・管理できるツールです。

「どのようなキーワードで検索されて表示されたか(検索クエリ)」「各キーワードでの表示回数、クリック数、平均掲載順位はいくつか」「どのサイトからリンクされているか(被リンク)」などを確認できます。また、Googleにサイトマップを送信してクロールを促したり、検索結果に関する問題(ペナルティなど)を検知したりする役割も担います。Googleアナリティクスが「サイト訪問後」の行動を分析するのに対し、サーチコンソールは「サイト訪問前」の検索エンジンでの動向を分析するツールと理解すると分かりやすいでしょう。

SEO対策ツール

より高度なSEO施策を行うために、専門のツールを導入すると効率が大幅に向上します。キーワード調査、競合分析、順位チェックなどを自動化・高度化できます。

ラッコキーワード

キーワード調査に特化した非常に便利なツールです。

あるキーワードを入力すると、それに関連するサジェストキーワード(検索候補)や、Q&Aサイトでの関連質問などを大量に取得できます。これにより、ユーザーの潜在的なニーズを網羅的に把握し、コンテンツの企画や見出し作成に役立てられます。多くの機能が無料で利用できるため、オウンドメディア担当者には必須のツールです。

Ahrefs

世界中のSEO専門家が利用する、高機能なオールインワンSEOツールです。

競合サイトの被リンク分析に特に強みを持ち、「どのサイトが、どのようなキーワードで、どれくらいの被リンクを獲得しているか」を詳細に調査できます。自社のサイトと比較することで、被リンク戦略の立案に役立ちます。その他、キーワード調査、検索順位の追跡、サイトの技術的な問題点を診断するサイト監査など、SEOに必要な機能が網羅されています。

Semrush

Ahrefsと並ぶ、世界的に有名なオールインワンマーケティングツールです。

SEO対策機能はもちろんのこと、リスティング広告の分析、SNSマーケティング、コンテンツマーケティング支援など、デジタルマーケティング全般をカバーする幅広い機能を備えています。特に、競合サイトがどのようなキーワードで広告を出稿し、どれくらいのトラフィックを得ているかを分析できる機能は強力です。SEOだけでなく、Webマーケティング全体の戦略を考える上で非常に有用なツールです。

オウンドメディアの立ち上げでよくある質問

最後に、オウンドメディアの立ち上げを検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

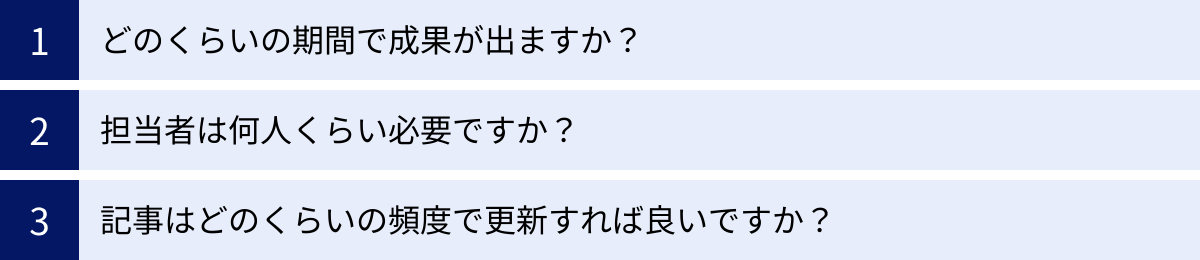

どのくらいの期間で成果が出ますか?

これは最も多く寄せられる質問ですが、一概に「〇ヶ月で成果が出る」と断言することはできません。なぜなら、成果が出るまでの期間は、そのメディアが扱うテーマの競合性、投入するリソース(コンテンツの質と量)、サイトのドメインパワー、そしてSEOの戦略など、様々な要因によって大きく左右されるからです。

あくまで一般的な目安としてですが、多くのケースで目に見える成果(オーガニック検索からの流入が安定的に増え始めるなど)を実感できるようになるまでには、最低でも半年から1年程度の期間が必要だと考えておくのが現実的です。競合が非常に強いジャンルであれば、それ以上の時間がかかることも珍しくありません。

重要なのは、短期的な成果を焦らないことです。最初の半年間は「種まきの時期」と捉え、PV数などの結果指標よりも、記事の公開本数や品質といった行動指標を追いかけ、地道にコンテンツ資産を積み上げていくことが成功への近道です。

担当者は何人くらい必要ですか?

必要な担当者の人数も、メディアの規模や目標(KGI)、更新頻度、内製と外注の比率によって大きく異なります。

スモールスタートで始める場合、最低でも1名の中心的な担当者が必要です。この担当者が編集長的な役割を担い、戦略立案から企画、進行管理までを行います。ただし、1名ですべての業務(ライティング、デザイン、分析など)をこなすのは非常に負担が大きいため、通常業務との兼務であれば、すぐにリソース不足に陥る可能性があります。

理想的には、2〜3名のチームを組むことが望ましいでしょう。

- 編集長/ディレクター(1名): 全体の戦略と品質を管理する責任者。

- コンテンツ制作者(1〜2名): ライティングやデザインなどを担当。

この体制であれば、互いにレビューし合ったり、作業を分担したりできるため、品質の維持と継続的な運用がしやすくなります。リソースが限られている場合は、前述の通り、ライティングやデザインといった専門的な作業を外部のパートナーに委託する「ハイブリッド型」も非常に有効な選択肢です。

記事はどのくらいの頻度で更新すれば良いですか?

更新頻度に関しても、「多ければ多いほど良い」という単純な話ではありません。最も重要なのは「量」よりも「質」であり、そして「継続性」です。

質の低い記事を毎日大量に公開しても、読者の役には立たず、検索エンジンからの評価も得られません。むしろ、サイト全体の評価を下げてしまうリスクすらあります。それよりも、1本1本、読者の課題を解決する質の高い記事を丁寧に作り上げることが何よりも大切です。

その上で、継続性はGoogleからの評価要因の一つと考えられています。定期的に新しい情報が追加されるサイトは、「活発に運営されている有益なサイト」と見なされやすくなります。

これらのバランスを考えると、無理のない範囲で、かつ定期的な更新を続けられるペースを見つけることが現実的な答えとなります。例えば、「毎週水曜日に1本、質の高い記事を必ず公開する」といった目標を設定し、それを着実に実行していくのが良いでしょう。最初は月2本からでも構いません。まずは自社のリソースで確実に継続できるペースを確立し、軌道に乗ってきたら徐々に頻度を上げていくというアプローチをおすすめします。

まとめ

本記事では、オウンドメディアの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、そして成功に導くための具体的な作り方、費用、重要なポイントまで、幅広く解説してきました。

オウンドメディアとは、企業が自社で保有・運営し、情報を自由にコントロールできるメディアのことです。広告費をかけずに集客でき、制作したコンテンツが企業の永続的な「資産」となるなど、多くのメリットがあります。その一方で、成果が出るまでに時間がかかり、継続的なリソース投下が必要という側面も持ち合わせています。

オウンドメディアの成功は、付け焼き刃のテクニックではなく、「誰の、どのような課題を解決するのか」という顧客起点の思想に基づいた、地道で長期的な取り組みの先にあります。

成功への道のりは決して平坦ではありませんが、この記事で紹介した7つのステップに沿って、一つひとつ着実に実行していくことで、失敗のリスクを大幅に減らし、成功の確率を高めることができます。

- 目的(KGI)と目標(KPI)を設定する

- ターゲット(ペルソナ)を明確にする

- メディアのコンセプトを決定する

- コンテンツの企画とキーワードを選定する

- サイトのプラットフォーム(CMS)を選ぶ

- 制作と運用の体制を整える

- 公開後の効果測定と改善を行う

オウンドメディアは、情報を発信するだけの「ツール」ではなく、顧客と長期的な信頼関係を築き、企業のブランドを育てていくための「戦略的投資」です。短期的な成果を追い求めるのではなく、未来の顧客との出会いのために、価値あるコンテンツという資産をコツコツと積み上げていく。その先にこそ、持続的な企業の成長があります。

この記事が、あなたの会社のオウンドメディア戦略を前に進めるための一助となれば幸いです。