Webサイトへの集客方法として、今や欠かせない手法となった「コンテンツSEO」。多くの企業が取り組んでいますが、「何から始めればいいかわからない」「手間がかかる割に成果が出ない」といった悩みを抱えている方も少なくありません。

コンテンツSEOは、単に記事を量産するだけでは成功しません。ユーザーのニーズを深く理解し、戦略的にコンテンツを作成・改善し続けることで、初めてその真価を発揮します。正しく実践すれば、広告費をかけずに質の高い見込み客を集め続け、企業の成長を支える強力な資産となるでしょう。

この記事では、コンテンツSEOの基本的な知識から、具体的な実践手順、成功に導くためのコツ、さらには便利なツールや外注のポイントまで、網羅的に解説します。これからコンテンツSEOを始める方はもちろん、すでに始めているけれど思うような成果が出ていないという方にも、必ず役立つ情報が満載です。この記事を最後まで読めば、コンテンツSEOの全体像を掴み、明日から何をすべきかが明確になります。

目次

コンテンツSEOとは

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図に応える質の高いコンテンツ(記事や動画など)を作成・発信することで、検索エンジンからの評価を高め、自然検索(オーガニック検索)からの流入を増やすためのWebマーケティング手法です。単に検索順位を上げるだけでなく、ユーザーにとって価値のある情報を提供し続けることで、最終的には商品購入や問い合わせといったコンバージョン(成果)につなげることを目的とします。

この施策の根幹にあるのは、「ユーザーファースト」という考え方です。現代の検索エンジン、特にGoogleは、ユーザーが抱える疑問や悩みを最も的確に解決してくれるコンテンツを高く評価するよう進化し続けています。そのため、小手先のテクニックで順位を操作するのではなく、ユーザーの課題解決に真摯に向き合い、良質な情報を提供することこそが、コンテンツSEO成功への唯一の道と言えるでしょう。

検索エンジンから評価される仕組み

コンテンツSEOを理解するためには、まず検索エンジンがどのようにWebページを評価し、検索結果の順位を決定しているのか、その基本的な仕組みを知る必要があります。このプロセスは、大きく分けて「クローリング」「インデックス」「ランキング」の3つのステップで構成されています。

- クローリング(Crawling):

検索エンジンは、「クローラー」または「スパイダー」と呼ばれるプログラムを常にWeb上に巡回させています。このクローラーが、世界中のWebサイトを訪れ、ページ上のテキスト、画像、リンクなどの情報を収集します。新しく公開された記事や、更新されたページの情報も、このクローリングによって発見されます。サイト運営者は、クローラーが効率的にサイト内を巡回できるよう、XMLサイトマップを送信したり、適切な内部リンク構造を構築したりすることが重要です。 - インデックス(Indexing):

クローラーが収集した情報は、検索エンジンの巨大なデータベースに整理・格納されます。このプロセスを「インデックス」と呼びます。インデックスされて初めて、そのページは検索結果の候補となります。言い換えれば、インデックスされていないページは、いくら検索しても表示されることはありません。ページの内容が低品質であったり、重複していたり、あるいは技術的な問題でクローラーが内容を理解できなかったりすると、インデックスされない場合もあります。 - ランキング(Ranking):

ユーザーが検索キーワードを入力すると、検索エンジンはインデックスされたデータベースの中から、そのキーワードに最も関連性が高く、かつ有益であると判断したページを瞬時に選び出し、順位付けして表示します。この順位決定のプロセスが「ランキング」です。

Googleのランキングは、200以上もの要因(アルゴリズム)に基づいて決定されると言われています。その中でも特に重要視されているのが、以下の要素です。

- コンテンツの品質と関連性: ユーザーの検索意図にどれだけ応えられているか。専門性、網羅性、独自性、情報の鮮度などが評価されます。

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性): コンテンツの作成者やWebサイトが、そのトピックにおいてどれだけ信頼できるかを示す指標です。詳しくは後述します。

- 被リンク(外部リンク): 他の質の高いサイトからリンクされているか。これは、第三者からの「推薦状」のようなもので、ページの信頼性や権威性を示す重要なシグナルです。

- ユーザーエクスペリエンス(UX): ページの表示速度、モバイル端末での見やすさ(モバイルフレンドリー)、サイトの安全性(HTTPS化)など、ユーザーが快適にサイトを利用できるかどうかも評価対象です。

コンテンツSEOは、これらの中でも特に「コンテンツの品質と関連性」および「E-E-A-T」を最大限に高めることで、検索エンジンからの評価を獲得し、上位表示を目指す施策なのです。

コンテンツSEOと他のSEO施策との違い

SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)は、コンテンツSEOだけではありません。大きく分けると、「コンテンツSEO」「テクニカルSEO」「外部対策SEO」の3つに分類されます。これらは互いに独立しているのではなく、連携し合うことで相乗効果を生み出します。

| 施策の種類 | 主な目的 | 具体的な施策例 |

|---|---|---|

| コンテンツSEO | ユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツで集客する | キーワード選定、記事作成、リライト、E-E-A-T向上 |

| テクニカルSEO | 検索エンジンがサイトを理解しやすくするための技術的最適化 | サイト表示速度の改善、モバイルフレンドリー対応、XMLサイトマップ作成、構造化データマークアップ |

| 外部対策SEO | 他のサイトからの被リンクを獲得し、サイトの権威性を高める | 質の高いコンテンツ作成による自然な被リンク獲得、プレスリリース配信 |

テクニカルSEOとの違い

テクニカルSEOは、Webサイトの「土台」や「内部構造」を整える施策です。検索エンジンのクローラーがサイトの情報を正しく、かつ効率的に収集・理解できるように技術的な側面から最適化を行います。

具体的には、以下のような施策が含まれます。

- サイトの表示速度改善: 読み込みが遅いページはユーザー体験を損なうため、評価が下がる傾向にあります。

- モバイルフレンドリー対応: スマートフォンでの閲覧に最適化されているか。Googleはモバイル版のページを基準に評価する「モバイルファーストインデックス」を採用しています。

- XMLサイトマップの作成・送信: サイト内のページ構成をクローラーに伝える地図のようなファイルです。

- robots.txtの設定: クローラーに特定のページを巡回しないよう指示するファイルです。

- URLの正規化: 重複コンテンツが存在する場合に、評価を集中させたい正規のURLを検索エンジンに伝えます。

- 構造化データの実装: ページの内容を検索エンジンがより深く理解できるよう、特定の形式で情報を記述します。

家で例えるなら、テクニカルSEOが「家の基礎工事や設計図」であるのに対し、コンテンツSEOは「その家を魅力的に見せるための家具や内装、暮らしの知恵」にあたります。どれだけ素晴らしいコンテンツ(家具)があっても、家(サイト)の基礎がガタガタでは誰も訪れたいと思いません。逆に、立派な家でも中身が空っぽでは意味がありません。両者は車の両輪であり、どちらも不可欠な要素です。

外部対策SEOとの違い

外部対策SEOは、主に他のWebサイトからのリンク(被リンクまたはバックリンク)を獲得することで、自社サイトの権威性(ドメインパワー)を高める施策です。Googleは、質の高い多くのサイトからリンクされているサイトを「多くの人から支持・推薦されている信頼できるサイト」と判断し、高く評価する傾向があります。

かつては、低品質なサイトから大量にリンクを購入するような手法(ブラックハットSEO)が横行していましたが、現在のGoogleはそのような人為的なリンクを厳しくペナルティの対象としています。

現代における健全な外部対策SEOとは、「他の人が思わずリンクを貼りたくなるような、非常に価値の高いコンテンツを作ること」に他なりません。つまり、質の高いコンテンツSEOを実践することが、結果的に最も効果的な外部対策SEOにつながるのです。例えば、独自の調査データや専門的な分析を含む記事は、他のメディアやブログで引用されやすく、自然な被リンクの獲得が期待できます。

コンテンツマーケティングとの違い

コンテンツSEOと混同されやすい言葉に「コンテンツマーケティング」があります。この2つは密接に関連していますが、その目的と範囲が異なります。

- コンテンツSEO: 検索エンジン経由での集客に特化した施策。主な目的は、検索結果で上位表示され、Webサイトへのトラフィックを増やすこと。

- コンテンツマーケティング: コンテンツを手段として、見込み客と良好な関係を築き、最終的にファンになってもらうための、より広範で長期的なマーケティング戦略全体を指す。

コンテンツマーケティングでは、ブログ記事、動画、ホワイトペーパー、SNS投稿、メールマガジン、セミナーなど、様々な種類のコンテンツを活用します。そして、それらのコンテンツを届けるチャネルも、検索エンジン(SEO)だけでなく、SNS、広告、プレスリリース、オフラインイベントなど多岐にわたります。

つまり、コンテンツSEOは、数あるコンテンツマーケティングの施策の中の一つであり、特に「集客」のフェーズを担う重要な要素と位置づけられます。優れたコンテンツマーケティング戦略には、強力なコンテンツSEOが不可欠であり、逆にコンテンツSEOの成果を最大化するためには、コンテンツマーケティング全体の視点(誰に、何を、どのように届け、どう関係を構築していくか)が重要になります。

コンテンツSEOが重要視される理由

近年、コンテンツSEOの重要性はますます高まっています。その背景には、いくつかの要因があります。

- ユーザーの情報収集行動の変化:

インターネットとスマートフォンの普及により、人々は何か疑問や課題が生じた際、まず検索エンジンで調べるのが当たり前になりました。また、従来のプッシュ型の広告(テレビCMやバナー広告など)に対して、広告疲れや嫌悪感を抱くユーザーが増え、自ら能動的に情報を探しに行くプル型の情報収集が主流になっています。コンテンツSEOは、この「知りたい」「解決したい」というユーザーの能動的な行動に応える最適なアプローチです。 - 検索エンジンのアルゴリズムの進化:

Googleは、ユーザーにとって最も有益な検索結果を提供するため、日々アルゴリズムをアップデートしています。過去にはキーワードの詰め込みや不自然なリンク操作などのテクニックが通用した時代もありましたが、現在ではそのような手法は通用しません。アルゴリズムは、ユーザーの検索意図をより深く理解し、コンテンツの文脈や専門性、信頼性を評価する方向へと進化しています。この流れは、まさにユーザーファーストのコンテンツ作成を核とするコンテンツSEOの重要性を裏付けています。 - 広告費用の高騰:

リスティング広告などのWeb広告は、即効性がある一方で、競合が増えるにつれてクリック単価が高騰する傾向にあります。広告を止めれば集客も止まってしまうため、継続的にコストがかかります。一方、コンテンツSEOで上位表示された記事は、広告費をかけずに継続的な集客が見込めるため、長期的に見ると費用対効果が非常に高くなる可能性があります。

これらの理由から、多くの企業が短期的な広告施策と並行して、中長期的な資産となるコンテンツSEOに注力するようになっているのです。

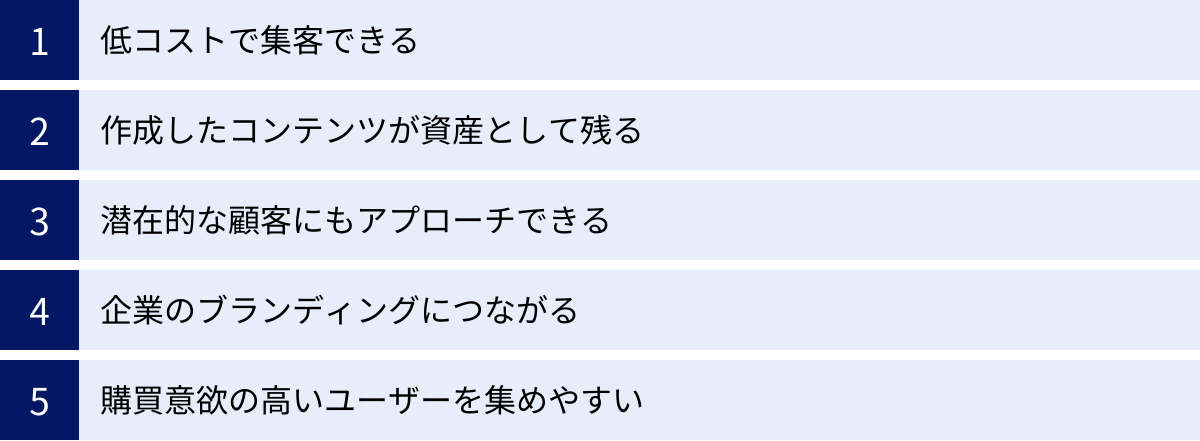

コンテンツSEOのメリット

コンテンツSEOは、時間と労力がかかる一方で、それを上回る多くのメリットを企業にもたらします。ここでは、コンテンツSEOに取り組むことで得られる5つの主要なメリットについて詳しく解説します。

低コストで集客できる

コンテンツSEOの最大のメリットの一つは、Web広告と比較して低コストで集客が可能になる点です。

リスティング広告やSNS広告などの運用型広告は、出稿している期間中は即効性のある集客が期待できます。しかし、これは蛇口をひねっている間だけ水が出るのと同じで、広告費の支払いを止めれば、Webサイトへの流入はほぼゼロになってしまいます。人気のキーワードではクリック単価(CPC)が高騰し、継続的に多額の予算を投下し続けなければなりません。

一方、コンテンツSEOは、コンテンツを作成するための初期コスト(人件費や外注費)はかかりますが、一度検索エンジンで上位表示されると、広告費を支払うことなく、24時間365日、自動的に見込み客をWebサイトへ呼び込み続けてくれます。もちろん、順位を維持するためのメンテナンス(リライト)は必要ですが、広告のように毎月数十万、数百万円といった費用を払い続ける必要はありません。

例えば、あるキーワードで1位を獲得し、月に1,000セッションを獲得できるようになったとします。もし同じ数のセッションを、クリック単価300円のリスティング広告で得ようとすると、月々30万円の広告費が必要です。年間で考えれば360万円にもなります。コンテンツSEOであれば、この記事を作成した初期コストだけで、この集客効果を長期にわたって享受できる可能性があるのです。このように、コンテンツSEOは長期的な視点で見ると、非常に高い費用対効果(ROI)が期待できる集客手法と言えます。

作成したコンテンツが資産として残る

広告が「消費型」の施策であるのに対し、コンテンツSEOは「蓄積型」の施策です。作成した一つひとつのコンテンツは、Webサイト上に残り続け、企業のデジタル資産として永続的に価値を生み出します。

公開した記事は、時間が経つにつれて検索エンジンからの評価が安定し、継続的なアクセスをもたらします。さらに、新しい記事を公開していくことで、サイト全体のテーマ性や専門性が強化され、ドメイン全体の評価(ドメインパワー)も向上していきます。これにより、個々の記事が上位表示されやすくなるという好循環が生まれます。

また、作成したコンテンツは様々な形で二次利用が可能です。

- ブログ記事の内容をまとめて、リード獲得のためのホワイトペーパーを作成する。

- 複数の関連記事を組み合わせて、一つのeBook(電子書籍)にする。

- 記事の内容を元に、SNSで発信する投稿を作成する。

- 人気の記事をテーマに、ウェビナー(オンラインセミナー)を開催する。

- 記事の要点をまとめ、メールマガジンのコンテンツとして配信する。

このように、一度作成したコンテンツは、形を変えて様々なマーケティング活動に活用できます。時間と労力をかけて生み出したコンテンツは、決して消えることのない、企業の知識やノウハウが詰まった貴重な資産となるのです。

潜在的な顧客にもアプローチできる

ユーザーが何かを検索するとき、その目的や課題意識の度合いは様々です。このユーザーの意識レベルは、一般的に「潜在層」「準顕在層」「顕在層」の3つに分けられます。

- 顕在層: すでに特定の商品やサービスを認知しており、購入や導入を具体的に検討している層。「〇〇 料金」「〇〇 比較」「〇〇 導入事例」といったキーワードで検索します。リスティング広告が得意とする領域です。

- 準顕在層: 自分の課題は認識しているが、どのような解決策があるか模索している層。「営業 効率化 方法」「顧客管理 ツール」といったキーワードで検索します。

- 潜在層: まだ自分の課題を明確に認識していない、あるいは課題解決の必要性を感じていない層。「営業 成績 上がらない」「部下 マネジメント 悩み」といった、より漠然としたキーワードで検索します。

広告は主に「顕在層」へのアプローチに有効ですが、市場規模には限りがあります。コンテンツSEOの強みは、この「潜在層」や「準顕在層」といった、より広範なユーザーにアプローチできる点にあります。

例えば、営業支援ツールを販売している企業が、「営業 成績 上がらない」という悩みを抱える営業担当者に向けて、「営業成績を上げるための10のテクニック」といった記事を作成したとします。この記事を読んだユーザーは、すぐにツールを購入することはないかもしれません。しかし、この記事を通じて初めて自社の課題解決に役立つ情報を得て、その情報を提供してくれた企業に対して「この分野に詳しい信頼できる企業だ」という良い印象を抱く可能性があります。

このように、潜在層の段階から有益な情報を提供し、接触を持つことで、将来的に彼らの課題が明確になった際に、第一想起(最初に思い浮かべてもらえる存在)として選ばれる可能性が高まります。これは、将来の優良顧客を育てる「リードナーチャリング」の第一歩であり、コンテンツSEOだからこそ可能なアプローチです。

企業のブランディングにつながる

コンテンツSEOは、単なる集客手法にとどまらず、企業のブランディング、すなわち「〇〇といえば、あの会社」という専門家としてのイメージを確立する上で非常に有効です。

特定のテーマについて、一貫して専門性の高い、ユーザーの役に立つコンテンツを発信し続けることで、Webサイトは業界内での情報ハブとしての役割を担うようになります。ユーザーは、何か疑問が生じた際に「あのサイトに行けば答えが見つかる」と考えるようになり、ブックマークしたり、指名検索(企業名やサイト名で直接検索)したりするようになります。

このような状態を築くことができれば、企業は単なる商品・サービスの提供者ではなく、その分野における「専門家」「第一人者」としての権威性を獲得できます。この信頼感や権威性は、価格競争から脱却し、企業の提供する価値そのもので選ばれるための強力な基盤となります。

例えば、会計ソフトの会社が、経理担当者や個人事業主向けに、税制改正の解説、確定申告の具体的な手順、経費精算の効率化ノウハウなど、質の高い記事を継続的に提供したとします。ユーザーはこれらの記事から価値を得るたびに、その会社に対して「会計や税務に非常に詳しい、信頼できる会社だ」という印象を強めていくでしょう。そして、いざ会計ソフトの導入を検討する際には、すでに信頼関係が構築されているその会社の製品を、最有力候補として検討する可能性が非常に高くなります。

購買意欲の高いユーザーを集めやすい

潜在層にアプローチできる一方で、コンテンツSEOは購買意欲(コンバージョン意欲)が非常に高いユーザーをピンポイントで集客することも可能です。

ユーザーが検索エンジンにキーワードを入力するという行動は、その裏側に「何かを知りたい」「何かを解決したい」「何かを手に入れたい」という明確な意図が存在することを示しています。これは、ただなんとなくSNSのタイムラインを眺めている状態とは大きく異なります。

特に、購入や契約に近い段階のユーザーが使うキーワード(例:「商品名 口コミ」「サービス名 料金プラン」「地域名 おすすめ 〇〇」など)で上位表示ができれば、非常に質の高い見込み客をサイトに呼び込むことができます。これらのユーザーは、すでに課題が明確で、解決策を探している段階にあるため、サイト上で適切な情報や提案を行えば、スムーズに商品購入や問い合わせといったコンバージョンに至る可能性が高いのです。

広告でこうした購買意欲の高いキーワードに出稿するとクリック単価が高くなりがちですが、コンテンツSEOで上位表示を達成できれば、コストをかけずにこれらの「今すぐ客」と継続的に接点を持つことができます。これは、ビジネスの売上に直結する、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

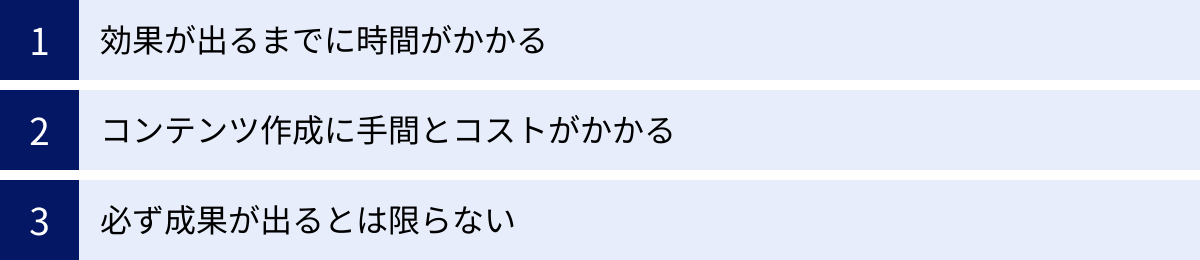

コンテンツSEOのデメリット

多くのメリットがある一方で、コンテンツSEOには無視できないデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことは、現実的な計画を立て、途中で挫折しないために非常に重要です。

効果が出るまでに時間がかかる

コンテンツSEOの最大のデメリットは、成果が現れるまでに長い時間がかかることです。リスティング広告のように、出稿したその日からアクセスが増えるといった即効性はありません。

一般的に、新しい記事を公開してからGoogleにインデックスされ、評価が安定して検索結果の上位に表示されるまでには、最低でも3ヶ月から6ヶ月、競合が激しいキーワードの場合は1年以上かかることも珍しくありません。これは、検索エンジンが新しいコンテンツの品質や信頼性を判断するために、一定の時間を要するためです。ユーザーの反応(クリック率、滞在時間など)や、他のサイトからの被リンクといったシグナルが蓄積されるのにも時間が必要です。

そのため、「来月の売上をすぐにでも上げたい」「短期的なキャンペーンで集客したい」といった即効性を求める目的には、コンテンツSEOは不向きです。この時間的なラグを理解せず、「数ヶ月頑張ったのに全然アクセスが増えない」と焦り、途中で施策を止めてしまうのが、最もよくある失敗パターンの一つです。

コンテンツSEOは、短距離走ではなく、長期的な視点で取り組むべきマラソンのような施策です。最初の数ヶ月は目に見える成果が出なくても、地道に質の高いコンテンツを積み重ねていく忍耐力が求められます。経営層や関係部署にも、この特性を事前に共有し、理解を得ておくことがプロジェクトを成功させる鍵となります。

コンテンツ作成に手間とコストがかかる

高品質なコンテンツを1本作成するには、想像以上に多くの手間と時間がかかります。「ただ文章を書くだけ」という単純な作業では決してありません。

コンテンツ作成のプロセスには、以下のような多くの工程が含まれます。

- 戦略設計・キーワード選定: どのようなターゲットに、どのキーワードでアプローチするかを決定します。

- 競合調査・検索意図分析: 対策キーワードで上位表示されている競合サイトを分析し、ユーザーが何を求めているのかを深く理解します。

- 構成案の作成: ユーザーの検索意図を満たすための見出し構成や、盛り込むべき情報を設計します。記事の品質は、この構成案の段階で8割決まるとも言われます。

- 執筆・ライティング: 構成案に基づき、専門的で、分かりやすく、独自性のある文章を執筆します。

- 編集・校正: 誤字脱字や不自然な表現がないか、ファクトチェック(事実確認)などを徹底的に行います。

- 画像・図解の作成: 文章だけでは伝わりにくい内容を補足するため、スクリーンショットやオリジナルの図解、イラストなどを作成します。

- 入稿・公開設定: WordPressなどのCMSに入稿し、タイトルやメタディスクリプション、内部リンクなどを設定して公開します。

これらの工程をすべて丁寧に行うと、1本の記事(例えば5,000文字程度)を制作するのに、10時間以上、場合によっては20時間以上かかることもあります。

これを社内のリソースでまかなう(内製する)場合、担当者の人件費というコストが発生します。担当者は他の業務と兼任しているケースも多く、リソース不足からコンテンツの品質が低下したり、更新が滞ったりするリスクがあります。

一方、専門の制作会社やフリーランスのライターに外注する場合は、直接的な費用が発生します。費用は依頼する範囲や品質によって様々ですが、記事1本あたり数万円から、戦略設計やコンサルティングまで含めると月額数十万円以上のコストがかかることもあります。

このように、コンテンツSEOは「無料の施策」ではなく、時間的・金銭的な投資が不可欠な施策であることを認識しておく必要があります。

必ず成果が出るとは限らない

時間とコストをかけてコンテンツSEOに取り組んだとしても、必ずしも期待した成果(上位表示やコンバージョン)が得られるとは限らないというリスクも存在します。

その主な要因は以下の通りです。

- Googleアルゴリズムの変動: Googleは、検索品質を向上させるために、年に数回大きなアルゴリズムのアップデート(コアアップデート)を実施します。このアップデートにより、昨日まで1位だった記事の順位が突然大幅に下落したり、逆に圏外だった記事が急上昇したりすることがあります。こうした変動は予測が難しく、自社の努力だけではコントロールできない側面があります。

- 競合の存在: 自社が狙っているキーワードは、当然ながら競合他社も狙っています。特に、すでにその分野で圧倒的な権威性を持つ大手企業や専門サイトがひしめいているキーワードで上位表示を狙うのは、非常に困難です。競合がより高品質なコンテンツを投入してくれば、相対的に自社の順位は下がってしまいます。

- 戦略の誤り: そもそもキーワード選定が間違っていたり、ユーザーの検索意図を正しく捉えられていなかったりすると、いくらコンテンツを量産しても成果にはつながりません。独りよがりなコンテンツになっていないか、常に客観的な視点で戦略を見直す必要があります。

もちろん、正しい方法論で、粘り強く施策を継続し、改善を繰り返していけば、成功の確率は着実に高まっていきます。しかし、「やれば100%成功する」という保証はないことを理解し、成果が出なかった場合のリスクも考慮に入れた上で、現実的な目標設定と投資判断を行うことが重要です。

コンテンツSEOのやり方7ステップ

コンテンツSEOは、思いつきで記事を書いても成果は出ません。成功のためには、戦略に基づいた体系的なプロセスが不可欠です。ここでは、成果を出すためのコンテンツSEOのやり方を、具体的な7つのステップに分けて解説します。

① 目的(KGI・KPI)を設定する

まず最初に、「何のためにコンテンツSEOを行うのか」という目的を明確に設定します。ここが曖昧なまま進むと、施策が迷走し、評価もできなくなってしまいます。目的設定には、KGIとKPIという2つの指標を用います。

- KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標): プロジェクトの最終的なゴールを示す指標です。ビジネスの成果に直結する数値を設定します。

- KGIの例:

- Webサイト経由の売上を半年で150%にする

- 資料請求の問い合わせ件数を月間50件にする

- 無料トライアルの申し込み数を四半期で100件獲得する

- KGIの例:

- KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標): KGIを達成するための中間的な目標であり、日々の活動の進捗を測るための指標です。KGIを分解し、具体的なアクションに落とし込んだ数値を設定します。

- KPIの例:

- 特定キーワード群での検索順位トップ10入り記事数を50本にする

- オーガニック検索からの月間セッション数を30,000にする

- 記事から資料請求ページへのクリック率(CTR)を3%にする

- 新規コンテンツを月に8本公開する

- KPIの例:

KGIとKPIを設定することで、チーム全体の目指す方向性が統一され、施策の進捗状況を客観的に評価し、次のアクションを判断するための基準ができます。例えば、「セッション数はKPIを達成しているが、KGIである問い合わせ件数が伸びていない」という状況であれば、「集客しているキーワードとコンバージョンの関連性が低いのではないか」「記事から問い合わせへの導線に問題があるのではないか」といった仮説を立て、改善策を検討できます。

② ターゲット(ペルソナ)を明確にする

次に、「誰に情報を届けたいのか」というターゲットユーザー像を具体的に設定します。この詳細なユーザー像を「ペルソナ」と呼びます。ペルソナを設定することで、ターゲットが抱える真の悩みやニーズを深く理解でき、心に響くコンテンツを作成するための指針となります。

ペルソナは、以下のような項目を具体的に設定して作り上げます。

- 基本情報: 氏名(架空)、年齢、性別、居住地、家族構成

- 仕事: 業種、職種、役職、年収、企業の規模

- ライフスタイル: 1日の過ごし方、趣味、価値観

- 情報収集: よく利用するWebサイト、SNS、情報収集で重視すること

- 課題・悩み: 仕事やプライベートで抱えている具体的な課題、悩み、フラストレーション

- 目標・欲求: 将来達成したいこと、手に入れたいもの

【ペルソナ設定の具体例:SaaS型勤怠管理システムの場合】

- 氏名: 佐藤 恵美(さとう めぐみ)

- 年齢: 38歳

- 職業: 中小企業(従業員50名)の人事・総務担当(マネージャー)

- 課題・悩み:

- 毎月のタイムカードの集計を手作業で行っており、月末の残業が常態化している。

- 働き方改革関連法に対応できているか不安。有給休暇の管理が煩雑。

- テレワークを導入したが、従業員の労働時間の実態が把握しきれていない。

- 社長からは「コストをかけずに業務を効率化しろ」と言われている。

- 情報収集:

- 業務の合間に「勤怠管理 システム 比較」「働き方改革 対応」などで検索している。

- 人事系のWebメディアや、同業者のブログを参考にしている。

このようにペルソナを具体化することで、「佐藤さんなら、どんな情報が嬉しいだろうか?」「どんな言葉を使えば、彼女の悩みに寄り添えるだろうか?」という視点でコンテンツを企画できるようになります。これにより、不特定多数に向けたぼんやりとした記事ではなく、たった一人に深く突き刺さる、質の高いコンテンツが生まれるのです。

③ 対策キーワードを選定する

ペルソナが明確になったら、そのペルソナがどのような言葉(キーワード)で検索するかを考え、対策するキーワードを選定します。キーワード選定は、コンテンツSEOの成果を大きく左右する非常に重要な工程です。

キーワードは、検索ボリューム(月間検索回数)やコンバージョンへの近さによって、主に3つの種類に分類されます。

| キーワードの種類 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| ビッグキーワード | 検索ボリュームが非常に大きい(月間1万回以上)。単一の単語。競合が多く、上位表示は極めて困難。 | 「SEO」「勤怠管理」 |

| ミドルキーワード | 検索ボリュームが中程度(月間1,000〜1万回)。2つの単語の組み合わせ。ビッグキーワードよりは具体的。 | 「SEO 対策」「勤怠管理 システム」 |

| ロングテールキーワード | 検索ボリュームが小さい(月間1,000回未満)。3つ以上の単語の組み合わせ。検索意図が明確で、競合が少ない。 | 「コンテンツSEO やり方 初心者」「勤怠管理 システム 中小企業 比較」 |

コンテンツSEOを始めたばかりのサイトは、ドメインの評価がまだ低いため、いきなりビッグキーワードやミドルキーワードを狙っても上位表示は困難です。まずは、競合が少なく、かつ検索意図が明確でコンバージョンにつながりやすい「ロングテールキーワード」から対策を始めるのが定石です。

ロングテールキーワードで着実に上位表示記事を増やしていくことで、サイトへのアクセスが増え、徐々にサイト全体の評価が高まっていきます。その結果、ミドルキーワードやビッグキーワードでも戦える土台ができてくるのです。

キーワード選定の具体的な手順は以下の通りです。

- キーワードの洗い出し: ペルソナの悩みを元に、思いつく限りのキーワードをブレインストーミングします。

- 関連キーワードの取得: ラッコキーワードなどのツールを使い、軸となるキーワードのサジェストキーワード(「勤怠管理 〇〇」)や関連語を網羅的に抽出します。

- 検索ボリュームの調査: Googleキーワードプランナーなどのツールで、各キーワードの月間検索ボリュームを調べます。

- キーワードのグルーピング: 検索意図が似ているキーワードをグループにまとめます。例えば、「勤怠管理 比較」「勤怠管理 おすすめ」「勤怠管理 ランキング」は同じ検索意図を持つ可能性が高いため、一つの記事でまとめて対策します。

- 優先順位付け: 検索ボリューム、競合性、自社のビジネスとの関連性(コンバージョンへの貢献度)などを考慮し、どのキーワードから対策していくかの優先順位を決定します。

④ 記事の構成案を作成する

対策キーワードが決まったら、すぐに執筆を始めるのではなく、記事の設計図となる「構成案」を作成します。質の高い記事が作れるかどうかは、この構成案の出来にかかっています。

構成案作成の目的は、選定したキーワードの「検索意図」を徹底的に分析し、ユーザーが求める情報を過不足なく、かつ論理的な順序で提供するための骨子を固めることです。

構成案作成のステップ:

- 検索意図の分析: 対策キーワードで実際に検索し、上位10位程度の競合サイトをすべて読み込みます。

- 共通して含まれているトピックは何か?: これらはユーザーが最低限知りたいと思っている必須情報です。

- どのような見出し構成になっているか?: ユーザーが知りたい情報の流れを把握します。

- タイトルやディスクリプションにどんな言葉が使われているか?: ユーザーの興味を引くポイントを探ります。

- Googleの検索結果ページ(SERP)にある要素も確認する: 「他の人はこちらも質問(PAA)」「関連性の高い検索」なども、検索意図を理解するヒントの宝庫です。

- 記事のゴールとターゲットを再確認: この記事を読んだユーザーに、「何を知ってもらい、どのような状態になってほしいのか」を明確にします。

- 見出し(hタグ)の作成: 分析した検索意図に基づき、記事全体の骨格となる見出し(h2, h3, h4)を作成していきます。ユーザーの思考の流れに沿って、結論から述べたり、基本的な知識から応用的な内容へと展開したりと、論理的なストーリーを組み立てます。

- 各見出しで書く内容の要約: 各見出しの下に、具体的にどのような情報を書くのかを箇条書きでメモします。盛り込むべきデータ、引用元、具体例などもこの時点で整理しておくと、執筆がスムーズになります。

この構成案の段階で、競合サイトにはない独自の視点や一次情報(自社のデータや経験談など)をどこに盛り込むかを計画しておくことが、差別化につながる重要なポイントです。

⑤ コンテンツを制作する

構成案が完成したら、いよいよ執筆に入ります。構成案というしっかりした土台があるので、闇雲に書くよりもずっと効率的かつ高品質なコンテンツを制作できます。

コンテンツ制作で意識すべきポイントは以下の通りです。

- 専門性・網羅性・独自性: ユーザーの疑問に専門的な知識で答え、関連する情報を網羅し、他にはない独自の価値(一次情報や切り口)を提供します。

- 分かりやすさ: 専門用語は避けられない場合もありますが、その際は必ず注釈を入れるなど、初心者にも理解できるよう平易な言葉で解説します。PREP法(結論→理由→具体例→結論)を意識すると、論理的で分かりやすい文章になります。

- 可読性: 長文でもストレスなく読めるよう、適度に改行を入れたり、箇条書きや太字を使ったりして、視覚的な読みやすさを意識します。

- 画像や図解の活用: 文章だけでは伝わりにくい概念や手順は、スクリーンショット、グラフ、オリジナルの図解などを積極的に活用して、視覚的に理解を助けます。

- コピーコンテンツの回避: 他のサイトからの安易なコピー&ペーストは、著作権侵害になるだけでなく、Googleからペナルティを受け、サイト全体の評価を下げる原因になります。必ず自分の言葉で書き直しましょう。

⑥ 記事を公開し、内部リンクを設置する

コンテンツが完成したら、公開作業に移ります。公開前には必ず最終チェックを行いましょう。

- 誤字脱字、不自然な日本語表現はないか

- ファクトチェック(事実関係に誤りはないか)

- タイトル、メタディスクリプションの設定

- 画像のalt属性(代替テキスト)の設定

- スマートフォンでの表示崩れがないか

記事を公開した後は、「内部リンク」の設置を忘れずに行いましょう。内部リンクとは、自社サイト内のページ同士をつなぐリンクのことです。

適切な内部リンク設置には、以下の2つの重要な効果があります。

- ユーザーの回遊性向上: 関連性の高い記事へユーザーを誘導することで、サイト内での滞在時間が長くなり、ユーザー満足度の向上につながります。

- SEO評価の向上: クローラーがサイト内を巡回しやすくなるため、インデックスが促進されます。また、関連性の高いページ同士をリンクでつなぐことで、各ページのテーマ性がGoogleに伝わりやすくなり、SEO評価の向上(リンクジュースの受け渡し)が期待できます。

例えば、「勤怠管理 システム 比較」という記事を公開したら、その記事内から「勤怠管理とは」「働き方改革関連法 解説」といった既存の関連記事へリンクを貼ります。同時に、既存の記事からも、新しく公開した「勤怠管理 システム 比較」の記事へリンクを貼ることで、サイト全体のネットワークが強化されます。

⑦ 効果測定とリライト(改善)を行う

コンテンツSEOにおいて、「記事を公開したら終わり」ではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。公開した記事が期待通りの成果を上げているかを定期的に分析し、必要に応じて改善(リライト)していくPDCAサイクルを回すことが、成功の鍵を握ります。

効果測定には、主に以下の2つの無料ツールを使用します。

- Googleサーチコンソール:

- 確認できること: 各記事・キーワードの検索順位、表示回数、クリック数、クリック率(CTR)。どのようなキーワードで流入しているか。

- 活用方法: 順位が低い、CTRが低いなど、改善が必要な記事を発見する。

- Googleアナリティクス:

- 確認できること: サイト全体のアクセス数、ユーザーの属性、流入経路、ページごとの閲覧数、滞在時間、離脱率、コンバージョン数。

- 活用方法: ユーザーの行動を分析し、記事の内容が満足されているか、コンバージョンに貢献しているかを評価する。

これらのツールを使って、例えば以下のような問題を発見し、改善策を考えます。

- 問題: 表示回数は多いが、クリック率(CTR)が低い。

- 仮説: タイトルやメタディスクリプションが魅力的でなく、検索結果でユーザーの目を引けていない。

- 改善策: より具体的で、数字やベネフィットを含んだ、クリックしたくなるようなタイトルに変更する。

- 問題: 順位が10位〜20位あたりで停滞している。

- 仮説: 上位サイトと比較して、情報の網羅性や専門性が不足している。ユーザーの検索意図を完全には満たせていない。

- 改善策: 上位サイトを再度分析し、不足しているトピックを追記する。最新情報に更新したり、独自の考察や図解を追加したりする。

- 問題: 滞在時間が短く、離脱率が高い。

- 仮説: 導入文が分かりにくい、内容が期待とずれている、ページが読みにくい。

- 改善策: 導入文で記事の結論と読者が得られるメリットを明確に提示する。文章の装飾や画像の追加で可読性を高める。

このように、データを元に仮説を立て、改善策を実行(リライト)し、その結果をまた測定するというサイクルを地道に回し続けることが、コンテンツSEOで成果を最大化するための最も確実な方法です。

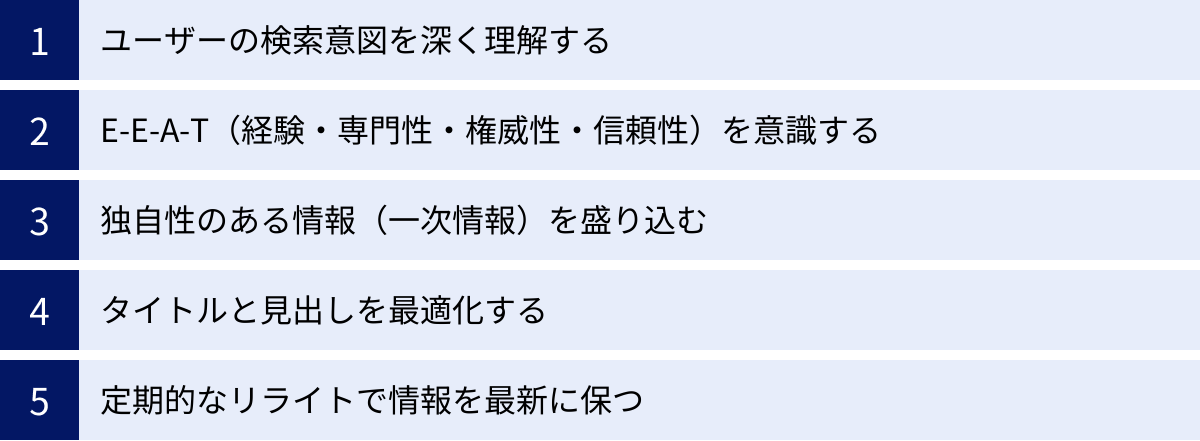

コンテンツSEOで成功するための5つのコツ

コンテンツSEOの基本的なやり方を踏まえた上で、さらに成果を加速させ、競合と差をつけるためには、いくつかの重要な「コツ」があります。ここでは、特に意識すべき5つのポイントを解説します。

① ユーザーの検索意図を深く理解する

コンテンツSEOの成否は、「いかにユーザーの検索意図を正確に、そして深く理解できるか」にかかっています。検索意図とは、ユーザーがそのキーワードで検索した背景にある「目的」や「欲求」のことです。

検索意図は、一般的に4つのタイプ(4Q)に分類されます。

- Know(知りたい): 「〇〇 とは」「〇〇 やり方」など、情報収集が目的。

- Go(行きたい): 「東京駅」「〇〇 公式サイト」など、特定の場所やサイトへ行きたい。

- Do(したい): 「〇〇 ダウンロード」「〇〇 申し込み」など、何か具体的な行動を起こしたい。

- Buy(買いたい): 「〇〇 通販」「〇〇 料金」など、商品の購入が目的。

しかし、単純にこの4つに分類するだけでは不十分です。重要なのは、そのキーワードの裏に隠された、より具体的な疑問や悩みを想像することです。

例えば、「コンテンツSEO やり方」と検索するユーザーは、単に手順を知りたいだけでしょうか? もしかしたら、

- 「初心者でも実践できる具体的なステップが知りたい」

- 「どれくらいの期間で効果が出るのか不安」

- 「失敗しないための注意点も知りたい」

- 「便利なツールがあれば教えてほしい」

といった、様々な潜在的なニーズを抱えているかもしれません。

これらの深い検索意図を理解するためには、検索結果ページ(SERP)の徹底的な分析が不可欠です。

- 上位表示サイトのタイトルと見出し: どのような切り口で、どんな情報が提供されているか。

- 他の人はこちらも質問(People Also Ask): ユーザーが抱える具体的な疑問がリストアップされています。

- 関連性の高い検索: ユーザーが次に関心を持つ可能性のあるトピックが示唆されています。

- 強調スニペットや動画カルーセル: Googleがどのような形式の情報を重要視しているかが分かります。

これらの情報をヒントに、ユーザーが本当に求めている答えを先回りして提供することで、満足度の高い、検索エンジンからも評価されるコンテンツが作れるのです。

② E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識する

Googleは、検索品質評価ガイドラインの中で、コンテンツの品質を評価する上でE-E-A-Tという基準を非常に重視しています。

- Experience(経験): コンテンツのテーマについて、作成者が実際に経験していること。

- Expertise(専門性): コンテンツのテーマについて、作成者が専門的な知識やスキルを持っていること。

- Authoritativeness(権威性): その分野において、作成者やサイトが第一人者として広く認知されていること。

- Trustworthiness(信頼性): サイトやコンテンツ、作成者が信頼できること。

特に、人の幸福、健康、経済的安定、安全などに大きな影響を与える可能性のあるYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれるジャンル(金融、医療、法律など)では、このE-E-A-Tが極めて厳格に評価されます。

E-E-A-Tを高めるための具体的な施策は以下の通りです。

- 経験(Experience)を示す:

- 商品やサービスを実際に使ったレビュー記事で、良かった点・悪かった点を正直に書く。

- 特定のノウハウを実践した過程や結果を、具体的なエピソードを交えて紹介する。

- 専門性(Expertise)を示す:

- 一つのテーマに特化した「特化サイト」を運営する。

- 専門用語を分かりやすく解説したり、深い分析や考察を加えたりする。

- 権威性(Authoritativeness)を示す:

- 著者情報(プロフィール)を明記し、その分野での経歴や資格を示す。

- 公的機関や権威あるサイトから被リンクを獲得する。

- 業界の著名人にインタビューを行う。

- 信頼性(Trustworthiness)を示す:

- サイトの運営者情報を明確に記載する(会社概要、所在地、連絡先など)。

- プライバシーポリシーやお問い合わせフォームを設置する。

- 情報の引用元・参照元を明記する。

- サイト全体をHTTPS化(常時SSL化)する。

コンテンツを作成する際は、常に「この記事はE-E-A-Tの観点から見て、信頼に足る情報か?」と自問自答することが、上位表示への近道です。

③ 独自性のある情報(一次情報)を盛り込む

現在の検索エンジンは、他のサイトの情報をまとめただけの「どこにでもあるコンテンツ」を高く評価しません。競合と差別化し、ユーザーからも検索エンジンからも選ばれるためには、そのサイトにしかない「独自性のある情報」を盛り込むことが不可欠です。

最も価値が高い独自性のある情報が「一次情報」です。一次情報とは、自らが直接見聞きし、体験し、調査して得たオリジナルの情報のことです。

一次情報をコンテンツに盛り込む具体例:

- 独自の調査・アンケート: 自社で特定のテーマについてアンケート調査を実施し、その結果をグラフなどを用いて記事にする。これは被リンク獲得にも非常に効果的です。

- 専門家へのインタビュー: 社内外の専門家にインタビューを行い、その内容を記事にする。専門家の知見は、コンテンツの信頼性を飛躍的に高めます。

- 自社データの公開: 自社に蓄積されているデータ(顧客データや市場データなど、個人情報を含まないもの)を分析し、業界の動向やインサイトとして公開する。

- 独自の分析・考察: 公開されている統計データや複数の情報を組み合わせ、自分たちなりの視点で分析し、新たな結論や考察を導き出す。

- 具体的な事例や体験談: 自社の商品やサービスを活用した架空の成功事例(個人名や企業名は出さない)や、担当者自身の体験談を詳細に語る。

こうした一次情報は、簡単には真似できない強力な参入障壁となります。すべての記事に一次情報を盛り込むのは難しいかもしれませんが、「この記事ならではの価値は何か?」を常に考え、少しでも独自の要素を加えようと努力する姿勢が重要です。

④ タイトルと見出しを最適化する

どれだけ素晴らしい内容の記事でも、まずクリックされなければ読んでもらえません。検索結果ページでユーザーの目を引き、クリックを促すのが「タイトル」の役割です。クリック率(CTR)は、検索順位にも影響を与える重要な指標とされています。

魅力的なタイトルを作成するためのコツ:

- 対策キーワードを必ず含める(特に左側): ユーザーと検索エンジンに記事のテーマを明確に伝えます。

- 具体的な数字を入れる: 「5つのコツ」「7つのステップ」「3分でわかる」など、数字は具体性を与え、目を引きます。

- 読者のメリット(ベネフィット)を示す: 「〜とは?」だけでなく、「〜で売上を1.5倍にする方法」のように、記事を読むことで得られる未来を提示します。

- 読者の興味を引く言葉を使う: 「徹底解説」「完全ガイド」「保存版」「〜な理由」など、思わずクリックしたくなるような言葉を選びます。

- 文字数を30文字前後に収める: 長すぎると検索結果で省略されてしまうため、重要な要素は前半に持ってきます。

また、記事内部の見出し(h2, h3タグ)も重要です。見出しは、ユーザーが記事全体の内容を素早く把握し、読みたい箇所へジャンプするための道しるべです。見出しだけを拾い読みしても、記事の要点が理解できるように構成することが理想です。見出しにも関連キーワードを自然に含めることで、SEO効果も期待できます。

⑤ 定期的なリライトで情報を最新に保つ

公開した記事は、時間が経つにつれて情報が古くなったり、より優れた競合記事が登場したりして、価値が低下していきます。Googleは情報の「鮮度(Freshness)」も評価項目の一つとして見ているため、古い情報を放置しておくことは、順位下落の原因となります。

そこで重要になるのが、定期的な「リライト(加筆・修正)」です。

リライトは、単に誤字脱字を直すだけではありません。

- 情報の更新: 古くなった統計データや法律、サービス内容などを最新の情報にアップデートします。

- 情報の追記: 公開後にユーザーから寄せられた質問や、検索意図の分析で新たに見つかった不足トピックを追記し、網羅性を高めます。

- 競合との比較: 改めて上位サイトと比較し、自社の記事に足りない要素を補強します。

- CTRや滞在時間の改善: タイトルや導入文を見直したり、図解を追加したりして、ユーザーエンゲージメントを高めます。

特に、順位が上がらない記事や、順位が下落してきた記事は、優先的にリライトの対象となります。Googleサーチコンソールなどのデータを見ながら、どの記事を、どのようリライトすべきか計画的に実行していくことで、コンテンツの価値を維持・向上させ、長期的に安定した成果を上げることが可能になります。

コンテンツSEOで作成するコンテンツの種類

コンテンツSEOと聞くと、多くの人がブログ記事を思い浮かべるかもしれませんが、その形式は多岐にわたります。目的やターゲット、キーワードの特性に合わせて最適なコンテンツ形式を選択することで、より高い効果が期待できます。

ブログ記事・コラム記事

最も一般的で、多くの企業が取り組んでいるコンテンツ形式です。特定のキーワードを対策し、ユーザーの悩みや疑問に答える形で作成されます。比較的自由にテーマを設定でき、企業のノウハウや考え方、業界のトレンドなど、幅広い情報を発信できるのが特徴です。

定期的に更新することでサイトに新しい情報を蓄積し、検索エンジンからの評価を高めるベースとなります。潜在層から顕在層まで、幅広いユーザーにアプローチするのに適しています。

- 向いているキーワード: 「〇〇 方法」「〇〇 コツ」「〇〇 事例」「〇〇 ニュース」など。

- 具体例: 「リモートワークで生産性を上げる10のコツ」「2024年最新版・SaaS業界の動向レポート」

ノウハウ・用語解説記事

特定のツールの使い方、専門的な作業の手順、業界用語の意味などを、具体的かつ分かりやすく解説することに特化した記事です。ハウツー記事やTIPS記事、辞書的なコンテンツがこれにあたります。

ユーザーの「知りたい(Know)」という検索意図に直接応えるものであり、具体的で明確な課題を持つユーザーを集客できます。一度作成すれば情報が古くなりにくく、長期間にわたって安定したアクセスが見込める「エバーグリーンコンテンツ」になりやすいのが特徴です。

- 向いているキーワード: 「〇〇 やり方」「〇〇 使い方」「〇〇 とは」「〇〇 意味」など。

- 具体例: 「Googleアナリティクスの基本的な見方と使い方」「【初心者向け】APIとは何かを分かりやすく解説」

ホワイトペーパー・eBook

ブログ記事よりも専門的で、深い情報を体系的にまとめた資料です。通常、PDF形式で作成され、ユーザーがダウンロードする際には、氏名や会社名、メールアドレスなどの個人情報を入力してもらう「リード獲得」を目的として活用されます。

内容は、市場調査レポート、業界の課題解決ノウハウ集、サービスの導入ガイドなど、ターゲットユーザーにとって非常に価値の高いものである必要があります。コンテンツSEOで集客したユーザーを、より具体的な見込み客(リード)へと転換させるための重要な役割を担います。

- 活用シーン: 記事の最後にCTA(Call To Action)として設置し、「さらに詳しい情報はこちらからダウンロード」と誘導する。

- 具体例: 「BtoBマーケティング担当者必見!リード獲得を3倍にするコンテンツ作成術」「失敗しないためのMAツール選定ガイドブック」

調査・リサーチ記事

自社で独自に実施したアンケートや市場調査の結果をまとめ、分析・考察を加えた記事です。これは、他社が簡単に真似できない「一次情報」の塊であり、非常に価値の高いコンテンツです。

独自性や信頼性が高いため、他のメディアやブログから「引用」という形で被リンクを獲得しやすいという大きなメリットがあります。権威性の向上に大きく貢献し、企業のブランディングにもつながります。調査にはコストと時間がかかりますが、そのリターンは非常に大きいと言えるでしょう。

- 向いているキーワード: 「〇〇 市場規模」「〇〇 動向 調査」「〇〇 アンケート」など。

- 具体例: 「全国の20代男女1000人に聞いた、SNS利用実態調査レポート」「国内企業のDX推進に関する意識調査 2024」

動画コンテンツ

テキストや画像だけでは伝えきれない情報(ツールの操作デモ、製品のレビュー、セミナーの様子など)を、動画を用いて分かりやすく伝えるコンテンツです。YouTubeなどのプラットフォームにアップロードし、Webサイトの記事内に埋め込んで使用するのが一般的です。

動画は、ユーザーの理解を深め、記事の滞在時間を延ばす効果も期待できます。また、YouTube自体も巨大な検索エンジンであるため、YouTube内での検索流入も見込めます。テキストコンテンツと動画コンテンツを組み合わせることで、ユーザー体験を向上させ、相乗効果を生み出すことができます。

- 活用シーン: 複雑な手順を解説するノウハウ記事に、実際の操作画面を録画した動画を埋め込む。

- 具体例: 「5分でわかる!〇〇(ソフトウェア名)の初期設定方法」(動画)+詳細な解説記事

コンテンツSEOでよくある失敗パターン

多くの企業がコンテンツSEOに取り組んでいますが、残念ながら成果を出せずに途中で断念してしまうケースも少なくありません。ここでは、陥りがちな失敗パターンを4つ紹介します。これらを反面教師として、自社の施策を見直してみましょう。

キーワード選定を間違えている

コンテンツSEOの土台となるキーワード選定の段階でつまずいてしまうケースは非常に多いです。

- 検索ボリュームがゼロのキーワードを狙ってしまう: ニッチなキーワードを狙うのは戦略として正しい場合もありますが、そもそも誰にも検索されていないキーワードで上位表示されても、アクセスは生まれません。キーワードプランナーなどのツールで、最低限の検索ボリュームがあることを確認すべきです。

- 競合が強すぎるキーワードばかり狙ってしまう: 始めたばかりのサイトで、いきなり「保険」「転職」のような超ビッグキーワードを狙っても、巨大な資本を持つ大手企業や長年運営されている専門サイトに勝つことはほぼ不可能です。身の丈に合わない戦いを挑み、全く成果が出ずに疲弊してしまいます。

- コンバージョンにつながらないキーワードばかり対策している: 例えば、法人向けに高額なシステムを販売している企業が、「〇〇(システム技術)とは」といった情報収集目的のキーワードばかり対策しても、なかなか売上には結びつきません。アクセスは増えても、ビジネス成果が出ないという状況に陥ります。自社のビジネスモデルと顧客の購買プロセスを理解し、どの段階のユーザーにアプローチすべきかを考えた上で、キーワードの優先順位を決める必要があります。

コンテンツの質が低い

「コンテンツ is King」という言葉があるように、コンテンツの質はSEOにおいて最も重要な要素です。しかし、「質」の定義を履き違えているケースが見受けられます。

- 文字数が多ければ良いと勘違いしている: 上位表示されている記事の文字数が多いからといって、単に文字数を増やすことだけを目的に、冗長な表現や関係のない情報を詰め込んでも意味がありません。重要なのは文字数ではなく、ユーザーの検索意図に対して、簡潔かつ網羅的に答えられているかです。

- 他サイトの情報をリライトしただけの内容: 上位サイトの内容を参考にすることは重要ですが、それらをただつなぎ合わせて自分の言葉で言い換えただけのコンテンツは、独自性がなく、Googleから「価値の低いコンテンツ」とみなされる可能性があります。独自の視点、一次情報、具体的な事例などを加え、付加価値を提供することが不可欠です。

- 独りよがりなコンテンツになっている: 企業が伝えたいこと(自社製品の宣伝など)ばかりを優先し、ユーザーが本当に知りたい情報を無視したコンテンツは、すぐに離脱されてしまいます。常にペルソナの視点に立ち、「ユーザーは何に困っていて、どんな答えを求めているのか」を第一に考える姿勢が求められます。

効果測定や改善を行わない

コンテンツSEOで最も避けたいのが、記事を「作って終わり」にしてしまうことです。公開後の効果測定と改善(リライト)を怠ると、せっかくの労力が無駄になってしまいます。

- データを全く見ていない: Googleサーチコンソールやアナリティクスを導入しているものの、全くログインしていない、または見てもどう活用すれば良いか分からない状態。これでは、どの記事が成功していて、どの記事に問題があるのか把握できません。

- リライトの習慣がない: 記事は一度公開したら、そのまま放置。情報が古くなっても更新せず、順位が落ちても原因を分析しようとしない。これでは、コンテンツという資産を劣化させているのと同じです。

- 改善のサイクルが回っていない: 問題点に気づいても、「どう改善すれば良いか分からない」「リソースがない」といった理由で、具体的なアクションに移せない。

コンテンツSEOは、公開→測定→分析→改善というPDCAサイクルを回し続けることで、初めて成果が最大化されるということを忘れてはいけません。

短期間で成果を求めて諦めてしまう

デメリットの項でも触れましたが、コンテンツSEOは成果が出るまでに時間がかかる長期的な施策です。この特性を理解していないと、早期に挫折してしまいます。

- 数ヶ月で結果を判断してしまう: 「3ヶ月も頑張ったのに、全く順位が上がらないし、問い合わせも来ない。もうやめよう」と判断してしまう。コンテンツSEOの成果が見え始めるのは、早くても半年から1年後です。

- 経営層の理解が得られていない: 担当者は長期戦だと分かっていても、上司や経営層から「まだ成果は出ないのか」「広告の方が手っ取り早い」とプレッシャーをかけられ、施策を中断せざるを得なくなるケース。

コンテンツSEOを始める前に、関係者全員で「これは時間がかかる投資である」という共通認識を持つことが、プロジェクトを継続させる上で非常に重要です。短期的な成果は広告で補い、コンテンツSEOは中長期的な資産形成と位置づけるなど、他の施策との役割分担を明確にすることも有効です。

コンテンツSEOに役立つおすすめツール

コンテンツSEOを効率的かつ効果的に進めるためには、様々なツールの活用が不可欠です。ここでは、キーワード選定からアクセス解析、品質管理まで、各フェーズで役立つ代表的なツールを紹介します。

キーワード選定ツール

対策すべきキーワードを見つけ出し、そのポテンシャルを測るためのツールです。

Googleキーワードプランナー

Googleが提供する公式ツールで、主にGoogle広告の出稿者が利用します。特定のキーワードの月間平均検索ボリュームや、関連キーワードの候補を調べることができます。Googleアカウントがあれば無料で利用できますが、広告を出稿していないアカウントの場合、検索ボリュームが「100〜1000」といった曖昧な範囲でしか表示されないことがあります。それでも、キーワードの需要を把握するための基本的なツールとして必須です。

参照:Google広告 公式サイト

ラッコキーワード

あるキーワードに関連するサジェストキーワード(Google検索で入力した際に表示される候補)を、一瞬で大量に取得できる非常に便利な無料ツールです。その他にも、「関連Q&A(Yahoo!知恵袋などでの質問)」「類義語・同義語」など、コンテンツのアイデア出しに役立つ情報を網羅的に収集できます。記事の構成案を作成する際のトピック洗い出しに絶大な効果を発揮します。

参照:ラッコキーワード 公式サイト

Ahrefs

世界中のSEO専門家が利用する、非常に高機能な有料SEO分析ツールです。自社サイトや競合サイトの被リンク状況、上位表示されているキーワード、流入キーワードごとの想定トラフィックなどを詳細に分析できます。キーワードの検索ボリュームだけでなく、上位表示の「難易度」も数値で示してくれるため、戦略的なキーワード選定に役立ちます。月額費用はかかりますが、本格的にコンテンツSEOに取り組むなら導入を検討する価値は十分にあります。

参照:Ahrefs 公式サイト

アクセス解析・順位計測ツール

公開したコンテンツのパフォーマンスを測定し、改善点を見つけるためのツールです。

Googleアナリティクス

Googleが提供する無料のアクセス解析ツール。Webサイトに訪れたユーザーの数、年齢や性別といった属性、どこから来たのか(流入元)、どのページをどれくらいの時間見たか、コンバージョンに至ったかなど、サイト内のユーザー行動を詳細に分析できます。コンテンツがビジネス目標に貢献しているかを測定するために不可欠です。

参照:Googleアナリティクス 公式サイト

Googleサーチコンソール

こちらもGoogleが提供する無料ツールです。アナリティクスが「サイトに来た後のユーザー行動」を分析するのに対し、サーチコンソールは「サイトに来る前の検索エンジンでのパフォーマンス」を分析する役割を担います。各ページが、どのようなキーワードで、何回表示され、何回クリックされ、平均順位は何位か、といった貴重なデータを取得できます。インデックス状況の確認や、Googleからのエラー通知を受け取ることもでき、SEO担当者にとって必須のツールです。

参照:Google Search Console 公式サイト

GRC

指定したキーワードの検索順位を、日々自動でチェックしてくれるPCインストール型の順位計測ツールです。Google、Yahoo!、Bingの順位を同時に追跡できます。日々の順位変動をグラフで可視化できるため、施策の効果測定やアルゴリズム変動の影響を把握するのに非常に便利です。無料版もありますが、登録できるキーワード数などに制限があるため、本格的に利用する場合は有料版がおすすめです。

参照:SEOツールラボ GRC公式サイト

コピーコンテンツチェックツール

意図せず他のサイトと内容が重複してしまうことを防ぎ、コンテンツの品質を担保するためのツールです。

CopyContentDetector

作成した文章をテキストボックスに貼り付けるだけで、Web上に存在する他のコンテンツとの類似度を簡単にチェックできる無料ツールです。文章をいくつかのフレーズに区切り、それぞれのフレーズが他のサイトで使われていないかを判定してくれます。外注ライターから納品された記事のチェックや、自社で作成した記事が独自性を保てているかを確認する際に役立ちます。

参照:CopyContentDetector®︎ 公式サイト

コンテンツSEOの外注・費用相場

コンテンツSEOは専門的な知識と多くの工数を要するため、社内リソースだけで対応するのが難しい場合も少なくありません。その場合、専門の制作会社やコンサルティング会社、フリーランスなどに業務を外注するという選択肢があります。

コンテンツSEOにかかる費用相場

外注費用は、依頼する業務の範囲や求める品質、外注先の規模によって大きく変動します。以下に、一般的な費用相場をまとめました。ただし、あくまで目安であり、実際の料金は個別の見積もりが必要です。

| 依頼内容 | 費用相場の目安 | 主な業務内容 |

|---|---|---|

| SEOコンサルティング | 月額10万円~50万円以上 | 全体戦略の策定、キーワード選定、サイト分析、改善提案、定例会でのレポーティングなど。 |

| コンテンツ企画・構成案作成 | 1本あたり2万円~10万円 | 競合調査、検索意図分析、見出し構成の作成、盛り込むべきトピックの指示など。 |

| 記事執筆(ライティング) | 文字単価1.5円~10円以上 | 構成案に基づいた執筆作業。専門性や取材の有無によって単価が変動。 |

| 記事作成(企画~執筆まで一式) | 1本あたり5万円~20万円以上 | キーワード選定から構成案作成、執筆、画像選定、入稿までをワンストップで依頼。 |

| コンテンツSEO運用代行 | 月額30万円~100万円以上 | コンサルティングから記事作成、効果測定、リライトまで、コンテンツSEOに関わる業務全般を代行。 |

費用を考える際は、単純な単価だけでなく、その費用でどこまでの業務をカバーしてくれるのか、どのような品質の成果物が期待できるのかをしっかり確認することが重要です。例えば、同じ文字単価でも、専門家による監修が含まれているか、オリジナルの図解を作成してくれるかによって、コンテンツの価値は大きく変わります。

外注先を選ぶ際の注意点

質の高いパートナーを選ぶことは、コンテンツSEOの成功を大きく左右します。外注先を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

- 実績と専門性の確認:

- 自社と同じ業界や、類似した課題を持つ企業の支援実績があるかを確認しましょう。

- 担当者がSEOに関する深い知識や最新の動向を理解しているか、具体的な質問を投げかけてみましょう。

- 過去に制作したコンテンツのサンプルを見せてもらい、品質レベルを確認しましょう。

- 得意領域の把握:

- 外注先によって、戦略設計が得意、高品質な記事作成が得意、テクニカルSEOの改善が得意など、強みが異なります。自社が抱える課題と、外注先の得意領域がマッチしているかを見極めましょう。

- コミュニケーションの円滑さ:

- コンテンツSEOは長期的な取り組みになるため、担当者との相性やコミュニケーションの取りやすさは非常に重要です。レスポンスの速さ、提案の分かりやすさ、こちらの意図を正確に汲み取ってくれるかなどを、契約前のやり取りの中で確認しましょう。

- 料金体系の透明性:

- 見積もりの内訳が明確で、どの業務にどれくらいの費用がかかるのかが分かりやすく提示されているかを確認します。「月額〇〇円で記事書き放題」のようなプランは、一見お得に見えても、品質が低かったり、1本あたりの文字数が極端に少なかったりするケースがあるので注意が必要です。

- 「絶対」「保証」を謳う業者には注意:

- 「絶対に1位にします」「順位を保証します」といった断定的な表現を使う業者には注意が必要です。前述の通り、検索順位はGoogleのアルゴリズムによって決定されるため、誰にも保証することはできません。このような営業トークを使う業者は、誠実さに欠ける可能性があります。

まとめ

本記事では、コンテンツSEOの基本から具体的なやり方、成功のコツ、さらには便利なツールや外注のポイントまで、幅広く解説してきました。

改めて、コンテンツSEOの要点を振り返ります。

- コンテンツSEOは、ユーザーの検索意図に応える質の高いコンテンツを通じて、検索エンジンからの継続的な集客を目指すマーケティング手法です。

- 広告に比べて効果発現までに時間がかかりますが、一度成果が出始めると、低コストで集客し続ける強力な資産となります。

- 成功のためには、「①目的設定 → ②ペルソナ設定 → ③キーワード選定 → ④構成案作成 → ⑤コンテンツ制作 → ⑥公開・内部リンク → ⑦効果測定・リライト」という7つのステップを着実に実行することが重要です。

- 特に、ユーザーの検索意図を深く理解し、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)と独自性(一次情報)のあるコンテンツを作ることが、競合との差別化につながります。

- コンテンツは「作って終わり」ではなく、データを元に改善を繰り返すPDCAサイクルを回し続けることが、成果を最大化する鍵です。

コンテンツSEOは、決して簡単な道のりではありません。時間も手間もかかり、時には思うような成果が出ずに悩むこともあるでしょう。しかし、ユーザーと真摯に向き合い、価値ある情報を提供し続けるという本質的な活動は、検索エンジンからの評価だけでなく、顧客からの揺るぎない信頼を獲得することにもつながります。

この記事が、あなたの会社がコンテンツSEOという強力な武器を手にし、ビジネスを大きく成長させるための一助となれば幸いです。まずは小さな一歩からでも、今日から実践を始めてみましょう。