現代のデジタル社会において、企業が顧客と接点を持ち、良好な関係を築いていく上で「コンテンツマーケティング」の重要性はますます高まっています。一方的な情報発信である広告とは異なり、ユーザーにとって価値のある情報(コンテンツ)を提供することで、自社のファンを育て、長期的なビジネスの成長を目指すこの手法は、多くの企業にとって不可欠な戦略となりつつあります。

しかし、「コンテンツマーケティングという言葉は聞くけれど、具体的に何をすればいいのか分からない」「始めてみたものの、なかなか成果が出ない」といった悩みを抱える担当者の方も少なくありません。

この記事では、コンテンツマーケティングの基本的な定義から、その重要性、具体的なメリット・デメリット、そして成果を出すための始め方までを網羅的に解説します。さらに、成功のコツやBtoB・BtoCでのアプローチの違いについても触れていきます。この記事を読めば、コンテンツマーケティングの全体像を理解し、自社で実践するための第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

コンテンツマーケティングとは

まず初めに、コンテンツマーケティングの基本的な概念と、よく混同されがちな「コンテンツSEO」との違いについて明確に理解しておきましょう。この foundational な知識が、今後の戦略を正しく方向づけるための羅針盤となります。

コンテンツマーケティングの定義

コンテンツマーケティングとは、ターゲットとなるユーザーにとって価値のある、有益なコンテンツを継続的に制作・提供することで、ユーザーとの間に信頼関係を築き、最終的に自社の製品やサービスの購買、そしてファン(ロイヤルカスタマー)になってもらうことを目的とした一連のマーケティング手法を指します。

ここでの「コンテンツ」とは、ブログ記事やWebサイトの記事だけでなく、動画、ホワイトペーパー(調査レポート)、メールマガジン、SNSの投稿、ウェビナー(オンラインセミナー)など、ユーザーに情報を伝えるためのあらゆる媒体を含みます。

従来のマーケティング手法の多くは「プッシュ型」と呼ばれ、テレビCMや新聞広告、テレアポのように、企業側から顧客に対して一方的に情報を押し出す(プッシュする)形が主流でした。しかし、コンテンツマーケティングは「プル型」のアプローチを取ります。つまり、ユーザーが自らの意思で情報を探しに来た際に、そのニーズに応える魅力的なコンテンツを用意しておくことで、自然な形でユーザーを引き寄せる(プルする)のです。

なぜ、このような「プル型」のアプローチが現代において重要なのでしょうか。その背景には、インターネットとスマートフォンの普及による情報量の爆発があります。ユーザーは日々膨大な情報に晒されており、自分に関係のない広告や一方的な宣伝に対して、無意識に壁を作るようになりました。彼らは、企業からの売り込み文句よりも、自分自身で調べた信頼できる情報を基に購買を決定する傾向が強まっています。

このような状況下で、企業がユーザーに選ばれるためには、まず「信頼できる情報提供者」としての立場を確立する必要があります。自社の製品やサービスを直接売り込むのではなく、まずユーザーが抱える悩みや課題を解決するための有益な情報を提供し、「この会社は自分たちのことをよく理解してくれている」「この分野において非常に専門性が高い」と感じてもらうことが、購買への第一歩となるのです。

【具体例:架空のオーガニック化粧品メーカーの場合】

例えば、オーガニック化粧品を販売する企業がコンテンツマーケティングを実践する場合を考えてみましょう。

- 直接的な宣伝(プッシュ型): 「新発売!〇〇美容液!今なら20%オフ!」といった広告を配信する。

- コンテンツマーケティング(プル型):

- ブログ記事: 「30代からの敏感肌対策!原因とおすすめのスキンケア成分を皮膚科医が解説」「オーガニックコスメの正しい選び方|認証マークの意味とは?」といった、ユーザーの悩みに寄り添う記事を公開する。

- 動画(YouTube): メイクアップアーティストによる「オーガニックコスメだけで仕上げるナチュラルメイク講座」を配信する。

- ホワイトペーパー: 「10年後も美しい肌を保つためのインナーケア大全」といった専門的な資料を作成し、メールアドレスと引き換えにダウンロードできるようにする。

これらのコンテンツに触れたユーザーは、「この会社は化粧品を売るだけでなく、肌の悩みについて真剣に考えてくれている」と感じ、企業に対して信頼感を抱きます。そして、いざ化粧品を購入しようと考えた時に、数ある選択肢の中から、信頼する情報を提供してくれたこの企業の製品を第一候補として思い浮かべる可能性が高まります。これが、コンテンツマーケティングが目指すゴールです。

つまり、コンテンツマーケティングの本質は、「売り込み」から「課題解決のパートナー」へと企業自身の立ち位置をシフトさせ、顧客との長期的な関係性を構築することにあると言えるでしょう。

コンテンツSEOとの違い

コンテンツマーケティングと非常によく似た言葉に「コンテンツSEO」があります。この二つは密接に関連していますが、その目的と範囲において明確な違いがあります。

コンテンツSEOとは、主にGoogleなどの検索エンジンで特定のキーワードが検索された際に、自社のコンテンツを上位に表示させることで、Webサイトへの自然検索流入(オーガニックトラフィック)を増やすことを目的とした施策です。SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)の一環であり、ユーザーの検索意図に合致した質の高いコンテンツを作成し、検索エンジンに評価されやすいように技術的な最適化を行うことが中心となります。

一方、コンテンツマーケティングはより広範な概念です。コンテンツSEOは、コンテンツマーケティングという大きな戦略の中の「集客」というフェーズを担う、重要な戦術の一つと位置づけられます。

以下の表で、両者の違いを整理してみましょう。

| 項目 | コンテンツマーケティング | コンテンツSEO |

|---|---|---|

| 目的 | リード獲得・育成、ブランディング、ファン化など、ビジネス全体のゴール達成 | 検索エンジンからの集客(トラフィック獲得) |

| 範囲・プロセス | 認知から購買、ファン化までの顧客体験全体を設計・管理する | ユーザーが検索エンジンを使って情報を探す「認知・情報収集」段階が主戦場 |

| 主な手法 | ブログ、SNS、メルマガ、動画、ウェビナーなど多岐にわたるチャネルを組み合わせる | キーワード選定、コンテンツ作成、内部対策、被リンク獲得などSEOに特化した施策が中心 |

| 主なKPI | CVR、LTV、エンゲージメント率、ブランド指名検索数など、事業成果に直結する指標 | 検索順位、オーガニックセッション数、クリック率(CTR)、直帰率など、集客状況を示す指標 |

【具体例:コンテンツマーケティングのプロセスにおけるコンテンツSEOの役割】

先ほどのオーガニック化粧品メーカーの例で言えば、「敏感肌 30代 スキンケア」というキーワードで検索したユーザーに対して、自社のブログ記事を上位表示させてサイトに訪問してもらう。ここまでの流れが「コンテンツSEO」の役割です。

しかし、コンテンツマーケティングはそこで終わりません。

- 集客(コンテンツSEO): 検索で上位表示された記事を読んでもらい、まずは自社の存在を知ってもらう。

- リード獲得: 記事の最後に「さらに詳しい肌質別ケア方法をまとめた限定ガイドブック(ホワイトペーパー)はこちら」と案内し、メールアドレスを登録してもらう。

- リード育成(ナーチャリング): 登録されたメールアドレス宛に、定期的にメルマガを配信。新商品の情報だけでなく、季節の肌トラブル対策や、開発者の想いなどを伝え、継続的に関係性を深める。

- 購買・ファン化: メルマガ読者限定のクーポンを配布して購買を促したり、愛用者向けのオンラインイベント(ウェビナー)を開催したりして、ブランドへの愛着を高め、ファンになってもらう。

このように、コンテンツSEOが「点」の施策であるのに対し、コンテンツマーケティングはこれらの点を繋ぎ合わせ、顧客をゴールまで導く「線」や「面」の戦略であると理解すると分かりやすいでしょう。コンテンツSEOで集めたユーザーを、他のコンテンツやチャネルを用いていかに育てていくか。その全体設計こそがコンテンツマーケティングの真髄なのです。

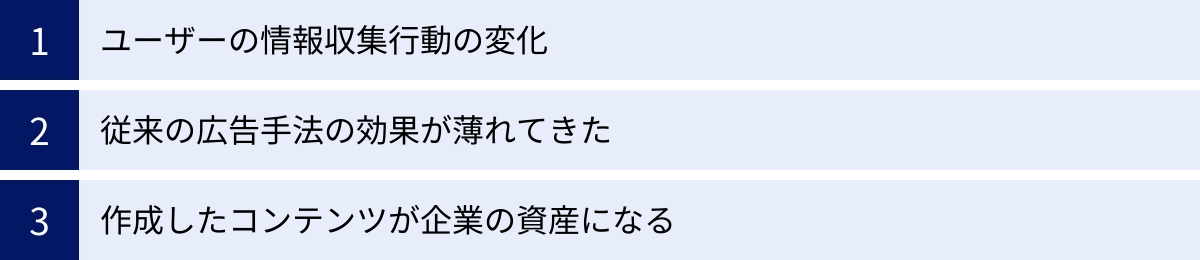

コンテンツマーケティングが重要視される3つの理由

なぜ今、多くの企業がコンテンツマーケティングに注目し、リソースを投下しているのでしょうか。その背景には、単なる流行り廃りではない、現代の市場環境における根源的な3つの変化が存在します。

① ユーザーの情報収集行動の変化

コンテンツマーケティングが重要視される最大の理由は、インターネットとスマートフォンの普及により、ユーザー(消費者)が情報を手に入れる方法が根本的に変わったことにあります。

かつて、人々が商品やサービスに関する情報を得る手段は、テレビ、新聞、雑誌、ラジオといったマスメディアや、企業の営業担当者からの説明など、非常に限られていました。企業側が発信する情報を、ユーザーは受動的に受け取るしかなかったのです。

しかし、現在ではほとんどの人がスマートフォンを手にし、いつでもどこでも、気になることについて検索できるようになりました。総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、個人のインターネット利用率は85.0%に達し、特にスマートフォンによるインターネット利用は71.2%と高い水準にあります。(参照:総務省 令和5年通信利用動向調査の結果)

この変化は、人々の購買行動にも大きな影響を与えました。現代の購買行動モデルとして「AISAS(アイサス)」や「DECAX(デキャックス)」などが提唱されています。

- AISAS: Attention(注意)→ Interest(関心)→ Search(検索)→ Action(行動)→ Share(共有)

- DECAX: Discovery(発見)→ Engage(関係構築)→ Check(確認)→ Action(行動)→ eXperience & Share(体験と共有)

これらのモデルに共通しているのは、ユーザーが自ら能動的に「検索(Search)」や「確認(Check)」を行い、購入後にはその体験をSNSなどで「共有(Share)」するというプロセスが含まれている点です。

【具体例:高価格帯の家電を購入する場合】

例えば、あなたが新しいドラム式洗濯乾燥機を購入しようと考えたとします。かつてであれば、家電量販店に行き、店員の説明を聞いて比較検討するのが一般的でした。しかし、現代のあなたは、まずスマートフォンで以下のような行動を取るのではないでしょうか。

- 「ドラム式洗濯機 おすすめ」「ドラム式洗濯機 比較」と検索し、比較サイトやレビューブログを読む。

- YouTubeで、実際に使っている人のレビュー動画を見て、運転音や使い勝手を確認する。

- X(旧Twitter)やInstagramで「#ドラム式洗濯機」と検索し、一般の人のリアルな口コミや評判を調べる。

このように、ユーザーは企業が発信する広告情報よりも、第三者による客観的な情報や、同じ消費者目線のリアルな声を重視するようになっています。彼らはもはや、企業からの「売り込み」を待っているのではなく、自らの課題やニーズに基づいて積極的に情報を探求する「探求者」なのです。

このような状況において、企業がユーザーとの接点を持つためには、彼らが情報を探しているまさにその場所、つまり検索結果やSNSのタイムライン上に、彼らの疑問に答える質の高いコンテンツを用意しておく必要があります。ユーザーの情報収集の旅路に先回りして、信頼できる道しるべを立てておくこと。それがコンテンツマーケティングの基本的な考え方です。

② 従来の広告手法の効果が薄れてきた

ユーザー行動の変化と表裏一体の関係にあるのが、従来のプッシュ型広告の効果減衰です。テレビCMやバナー広告、リスティング広告といった従来型の広告手法は、依然として一定の効果を持つものの、かつてほどの支配的な影響力は失いつつあります。

その理由はいくつか挙げられます。

- 情報過多による広告の埋没: ユーザーは1日に何千もの広告メッセージに触れていると言われています。その結果、「バナーブラインドネス」という現象、つまりWebサイト上のバナー広告を無意識に視界から除外してしまう心理が働くようになりました。多くの広告は、そもそもユーザーの目に留まることすら難しくなっています。

- 広告への嫌悪感と回避行動: 多くのユーザーは、自分の興味や関心と関係のない広告を「邪魔なもの」と捉えています。YouTubeの広告をスキップしたり、広告を非表示にする「アドブロック」ツールを導入したりする行動は、もはや一般的です。自分たちの体験を中断されることへの抵抗感は、年々強まっています。

- 広告費の高騰: 特に、効果が見えやすいリスティング広告(検索連動型広告)は、多くの企業が参入した結果、競争が激化し、クリック単価(CPC)が高騰し続けています。多額の広告費を投じなければ、十分なトラフィックを確保することが難しくなってきました。

- フロー型の限界: 広告は、出稿している期間だけ効果を発揮する「フロー型」の施策です。広告費の投入を止めれば、その瞬間から集客効果はゼロになります。常に費用をかけ続けなければならないため、資産として積み上がっていく感覚が得られにくいという側面があります。

もちろん、広告が完全に不要になったわけではありません。新商品の認知を短期間で一気に広げたい場合や、特定のキャンペーンを告知したい場合には、広告は依然として強力なツールです。

しかし、広告だけに依存した集客モデルは、ユーザーの広告離れやコスト高騰といったリスクを常に抱えています。そこで、広告という「借り物」の力に頼るだけでなく、自社でコントロール可能で、かつ長期的に効果を発揮し続ける「自社の資産」を築く必要性が高まっています。その最も有効な手段こそが、コンテンツマーケティングなのです。

③ 作成したコンテンツが企業の資産になる

広告が「フロー型」であるのに対し、コンテンツマーケティングは「ストック型」の施策であると言われます。これは、コンテンツマーケティングが重要視される3つ目の、そして極めて重要な理由です。

「ストック」とは「蓄積」を意味します。一度制作して公開した質の高いコンテンツは、Web上に残り続け、時間が経過しても価値を失うことなく、継続的にユーザーを惹きつけ、ビジネスに貢献してくれます。

【良質なコンテンツが資産となる仕組み】

- 24時間365日働く営業担当: ユーザーが何かを検索したとき、それが深夜であろうと早朝であろうと、あなたのコンテンツは常にそこに存在し、彼らの疑問に答え、自社の魅力を伝え続けてくれます。まるで、休むことなく働き続ける優秀な営業担当者のようです。

- SEOによる継続的な集客: 特に、普遍的なテーマを扱った「エバーグリーンコンテンツ」と呼ばれる記事は、検索エンジンで一度上位表示されると、長期間にわたって安定したアクセスをもたらしてくれます。例えば、「法人税 節税 方法」といった記事は、法律が変わらない限り、毎年多くの経営者や経理担当者に検索され続けます。

- ドメイン全体の評価向上: 質の高いコンテンツがサイト内に蓄積されていくと、Googleはそのサイトを「特定の分野における専門性が高い、信頼できるサイト」と評価するようになります。これにより、サイト全体の評価(ドメインパワーやドメインオーソリティとしばしば呼ばれる)が向上し、新しく公開した記事も検索上位に表示されやすくなるという好循環が生まれます。

- 多角的な再利用(リパーパス): 一つのコンテンツは、形を変えて様々な場面で再利用できます。例えば、ブログ記事の内容を基に、YouTube動画を制作したり、SNSで図解投稿を作成したり、メルマガのネタにしたりすることが可能です。一度の労力で生み出した価値を、何倍にも増幅させることができるのです。

このように、コンテンツは公開した瞬間から資産となり、時間が経つにつれてその価値を増していく可能性を秘めています。短期的な広告費の消化とは異なり、コンテンツ制作への投資は、未来のビジネスを支える強固な土台を築くための投資と捉えることができます。この「資産性」こそが、多くの企業をコンテンツマーケティングへと駆り立てる大きな魅力なのです。

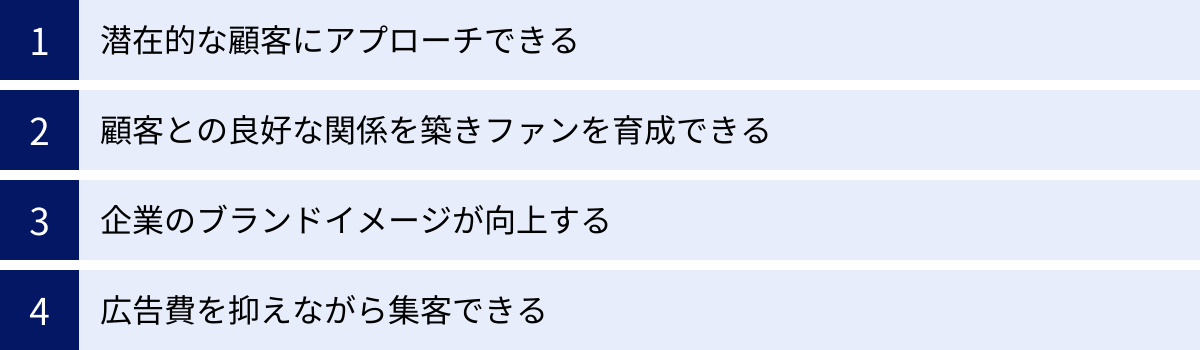

コンテンツマーケティングの4つのメリット

コンテンツマーケティングが重要視される理由を理解したところで、次に、実践することで得られる具体的なメリットを4つの観点から詳しく見ていきましょう。これらのメリットは、企業の成長に直接的に貢献する強力な効果をもたらします。

① 潜在的な顧客にアプローチできる

コンテンツマーケティング最大のメリットの一つは、まだ自社の製品やサービスのことを知らない「潜在的な顧客」にまでアプローチできる点です。

顧客の購買意欲は、一般的にいくつかの段階に分けられます。

- 潜在層: まだ具体的な悩みやニーズを自覚していない、あるいは自覚し始めたばかりの段階。「なんだか最近、肌の調子が悪いな…」

- 準顕在層: 悩みが明確になり、情報収集を始めた段階。「30代 敏感肌 原因」と検索する。

- 顕在層: 解決策として特定の商品カテゴリーに関心を持ち、比較検討している段階。「オーガニック美容液 おすすめ」「〇〇(商品名) 口コミ」と検索する。

- 明確層: 購入する商品がほぼ決まっており、どこで買うかなどを調べている段階。「〇〇(商品名) 最安値」と検索する。

従来のリスティング広告などが主にターゲットとするのは、「顕在層」や「明確層」といった、いわゆる「今すぐ客」です。彼らは購買意欲が高いため、コンバージョンに繋がりやすい一方で、市場全体のパイとしては限られており、多くの競合と奪い合いになるため広告単価も高騰しがちです。

それに対して、コンテンツマーケティングは、より広大な市場である「潜在層」や「準顕在層」にアプローチすることを得意とします。 彼らはまだ特定の商品を探しているわけではなく、自身の漠然とした悩みや興味・関心に関する情報を求めています。

【具体例:工務店の場合】

- 広告(顕在層向け): 「〇〇市 注文住宅 ローコスト」といったキーワードでリスティング広告を出稿する。

- コンテンツ(潜在層向け): 「後悔しない土地選びの7つのポイント」「子育てしやすい間取りのアイデア集」「住宅ローンの賢い組み方とは?」といったブログ記事を作成する。

「そろそろ家を建てたいな」と漠然と考え始めたばかりのユーザーは、後者のような記事にたどり着く可能性が高いでしょう。この記事を通じて、ユーザーは有益な情報を得ると同時に、その情報を提供してくれた工務店の存在を初めて認知します。そして、「この工務店は、家を建てる人のことを親身に考えてくれている専門家だ」というポジティブな第一印象を抱きます。

このように、顧客の旅が始まる最初の段階で接点を持ち、信頼の種をまくことができるのが、コンテンツマーケティングの大きな強みです。将来的に優良顧客となりうる層を、競合他社に先駆けて自社のファン予備軍として囲い込むことができるのです。

② 顧客との良好な関係を築きファンを育成できる

コンテンツマーケティングは、一度接点を持った顧客との関係を深め、最終的に熱心なファンへと育てていく「リードナーチャリング(顧客育成)」のプロセスにおいて絶大な効果を発揮します。

集客しただけの状態では、ユーザーはまだ「一見客」に過ぎません。そこから継続的に価値あるコンテンツ(メルマガ、限定動画、ウェビナーなど)を提供し続けることで、徐々に信頼関係が醸成されていきます。このプロセスは、人間関係の構築とよく似ています。初対面の人と何度も会い、有益な情報交換を重ねるうちに、親しい友人になっていくようなものです。

企業と顧客との間に深い信頼(エンゲージメント)が生まれると、以下のような好循環が期待できます。

- 価格競争からの脱却: ユーザーは「安いから」という理由だけでなく、「この会社が信頼できるから」「このブランドが好きだから」という理由で商品を選ぶようになります。これにより、無用な価格競争に巻き込まれることなく、適正な価格でサービスを提供しやすくなります。

- LTV(顧客生涯価値)の向上: 信頼関係が築かれた顧客は、一度きりの購入で終わらず、リピート購入や関連商品の購入(アップセル・クロスセル)に応じてくれる可能性が高まります。一人の顧客が、長期にわたって企業にもたらしてくれる利益の総額(LTV)が向上します。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出: ブランドの熱心なファンとなった顧客は、自発的にSNSやブログで商品やサービスの良い口コミを投稿してくれるようになります。これはUGC(User Generated Content)と呼ばれ、企業発信の情報よりも信頼性が高いとされるため、非常に強力な宣伝効果を持ちます。ファンが新たなファンを呼ぶという、理想的なサイクルが生まれるのです。

【具体例:SaaSツール提供企業の場合】

無料トライアルに申し込んでくれたユーザー(リード)に対し、ツールの使い方を解説するメールをステップ配信するだけでなく、「業界の最新トレンド解説」や「他のユーザーの活用術(架空のシナリオ)」、「開発者が語るツールの裏側」といったコンテンツを定期的に提供します。これにより、ユーザーはツールへの理解を深めると同時に、企業への親近感や信頼感を高め、有料プランへの移行や長期的な利用に繋がりやすくなります。

コンテンツは、企業と顧客をつなぐコミュニケーションの架け橋です。この橋を何度も渡ってもらうことで、一過性ではない、強固で長期的な関係性を築き上げることができるのです。

③ 企業のブランドイメージが向上する

コンテンツマーケティングは、企業や個人の「ブランディング」にも大きく貢献します。ブランディングとは、単にロゴや名前を覚えてもらうことではありません。「〇〇(分野)といえば、△△社」という、専門家としての第一想起(トップ・オブ・マインド)を獲得することです。

特定の分野に関する専門的で質の高いコンテンツを継続的に発信し続けることで、ユーザーや業界関係者から「この分野における権威(オーソリティ)である」と認識されるようになります。

【ブランディング効果がもたらす副次的メリット】

- 第一人者としての地位確立: 業界のトレンドや将来予測に関する深い洞察を発信することで、オピニオンリーダーとしての地位を築くことができます。

- メディアからの注目: 質の高いコンテンツは、Webメディアや雑誌の編集者の目に留まり、「このテーマについて専門家として取材させてほしい」「記事を寄稿してほしい」といった依頼に繋がることがあります。これは、広告費をかけずに自社の知名度を大きく高める絶好の機会となります。

- 採用ブランディングへの貢献: 企業の技術力やビジョン、働く人々の様子が伝わるコンテンツは、求職者にとって非常に魅力的に映ります。特に、優秀な人材ほど企業の表面的な情報だけでなく、その内側にある文化や専門性を重視します。コンテンツを通じて自社の魅力を発信することは、採用競争において大きなアドバンテージとなり得ます。

【具体例:BtoBのコンサルティング会社の場合】

自社のコンサルティングノウハウを惜しみなくブログ記事やホワイトペーパーで公開します。「情報を無料で出しすぎると、顧客がいなくなるのでは?」と心配するかもしれません。しかし、実際には逆のことが起こります。ノウハウを公開することで、その会社の圧倒的な専門性が証明され、「これほどの知見を持つ会社なら、安心して依頼できる」という信頼に繋がるのです。結果として、より質の高い、大規模な案件の相談が舞い込むようになります。

専門知識は、隠すのではなく、むしろ積極的に発信することで、その価値を何倍にも高めることができるのです。

④ 広告費を抑えながら集客できる

メリットの最後は、コスト面に関するものです。コンテンツマーケティングは、長期的視点で見れば、広告に依存した集客よりも費用対効果(ROI)が高くなる可能性があります。

前述の通り、広告は出稿を止めれば効果がゼロになる「フロー型」であり、常にコストが発生し続けます。一方、コンテンツは一度作成すればWeb上に残り続ける「ストック型」の資産です。

もちろん、コンテンツマーケティングも初期投資として、コンテンツの企画・制作に人件費や外注費といったコストがかかります。短期的には、広告のほうが早く、安くコンバージョンを獲得できるケースも少なくありません。

しかし、長期的に見るとその関係は逆転していきます。

- 時間経過によるCPAの低下: 公開したコンテンツが検索エンジンで評価され、安定的に上位表示されるようになると、広告費をかけなくても自然に集客ができるようになります。コンテンツが増え、サイト全体の評価が上がるほど、その効果は雪だるま式に大きくなっていきます。結果として、一人あたりの顧客獲得単価(CPA)は時間とともに低下していく傾向にあります。

- 広告との相乗効果: コンテンツマーケティングが軌道に乗れば、広告の役割も変化します。闇雲に広告を打つのではなく、「作成した良質なコンテンツを、より多くの潜在層に届けるため」にSNS広告を活用するなど、戦略的な使い方が可能になります。コンテンツという受け皿があることで、広告の費用対効果も向上させることができるのです。

ただし、「コンテンツマーケティングがあれば広告は一切不要」と考えるのは早計です。事業フェーズや目的に応じて、両者をバランス良く組み合わせることが、最も効果的なデジタルマーケティング戦略と言えるでしょう。コンテンツという「自前のエンジン」を育てつつ、広告という「ブースター」を適切に活用するというイメージを持つことが重要です。

コンテンツマーケティングの2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、コンテンツマーケティングには無視できないデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、途中で挫折しないために極めて重要です。

① 成果が出るまでに時間がかかる

コンテンツマーケティングに取り組む上で、最も大きな壁となるのが「成果が出るまでに時間がかかる」という点です。これは、多くの企業がコンテンツマーケティングを断念してしまう最大の理由でもあります。

広告であれば、出稿したその日からアクセスが増え、早ければ数日後にはコンバージョンが発生します。しかし、コンテンツマーケティングは、種をまき、水をやり、じっくりと育てていく農作業のようなものです。すぐに収穫できるわけではありません。

なぜ時間がかかるのか、その理由は主に3つあります。

- 検索エンジンに評価される時間: 新しく作成したコンテンツがGoogleのデータベースに登録(インデックス)され、その品質が評価されて検索順位が安定するまでには、数週間から数ヶ月の期間が必要です。特に、開設したばかりの新しいサイトの場合は、サイト自体の信頼性が低いため、さらに時間がかかる傾向があります。

- コンテンツの蓄積に必要な時間: 1本や2本の記事を公開しただけでは、サイト全体の専門性や網羅性を示すには不十分です。ユーザーの様々なニーズに応えるだけの十分な量のコンテンツが蓄積され、サイトのテーマ性が明確になるまでには、継続的な更新活動が不可欠です。

- ユーザーとの信頼関係構築にかかる時間: メリットで述べたような、ユーザーとの信頼関係やファン化は、一朝一夕には実現しません。ユーザーが何度もサイトを訪れ、様々なコンテンツに触れる中で、徐々に「このサイトは信頼できる」という認識が育まれていきます。この心理的な変化には、当然ながら相応の時間が必要です。

具体的にどれくらいの期間が必要かは、業界の競争環境や投入するリソースによって大きく異なりますが、一般的には「目に見える成果(PV数やコンバージョン数の安定的な増加)を実感できるようになるまで、最低でも半年から1年程度は見ておくべき」と言われています。

この「時間差」は、特に短期的な成果を求める経営層や他部署からのプレッシャーを生む原因となりがちです。「多額のコストをかけているのに、なぜ売上が上がらないんだ?」という問いに、担当者は答えに窮してしまうかもしれません。

【このデメリットへの対策】

- 関係者への事前共有: コンテンツマーケティングを開始する前に、経営層や関連部署に対して、その特性(長期施策であること)を丁寧に説明し、理解を得ておくことが不可欠です。半年や1年といった長期スパンでの計画であることを合意形成しておく必要があります。

- 短期KPIと長期KPIの設定: 最終的なゴール(KGI:売上、CV数など)だけでなく、そこに至るまでの中間指標(短期KPI)を設定し、進捗を可視化することが重要です。例えば、「記事の公開本数」「キーワードの検索順位」「SNSでのエンゲージメント数」「メルマガ登録者数」といった指標を月次で追いかけることで、「施策は着実に前に進んでいる」ことを示し、関係者の不安を和らげることができます。

- 長期的な視点を持つ: 何よりも、施策を推進するチーム自身が「コンテンツマーケティングは時間がかかるもの」という共通認識を持ち、目先の数字に一喜一憂せず、腰を据えて取り組む覚悟を持つことが成功の鍵となります。

② コンテンツを継続的に作成・更新する必要がある

コンテンツマーケティングは、「一度サイトを作って公開したら終わり」というプロジェクトではありません。質の高いコンテンツを「継続的に」作成し、既存のコンテンツを「定期的に」更新し続けるという、終わりのない運用業務です。この継続性が、もう一つの大きな課題となります。

なぜ継続が必要なのか?

- 情報の鮮度の維持: 業界のトレンド、法律、技術などは日々変化します。コンテンツ内の情報が古くなると、ユーザーからの信頼を失うだけでなく、検索エンジンからの評価も低下してしまいます。

- 網羅性の向上: ユーザーのニーズは多岐にわたります。より多くのニーズに応えるために、新たなテーマのコンテンツを追加し、サイト全体の網羅性を高めていく必要があります。

- アルゴリズム変動への対応: Googleの検索アルゴリズムは、年に何度もアップデートされます。過去には評価されていたコンテンツが、アップデートによって評価を落とすこともあります。最新のアルゴリズムの傾向を捉え、コンテンツを最適化し続ける(リライトする)必要があります。

この「継続性」を担保するためには、相応のリソース(人・モノ・金・時間)が必要不可欠です。

- 人的リソース: コンテンツの企画、執筆、編集、校正、デザイン、効果測定など、各工程には専門的なスキルが求められます。これらの業務を担う担当者の確保や育成が必要です。

- 予算: 内製するにしても担当者の人件費がかかりますし、外部のライターや制作会社に依頼する場合は外注費が発生します。高品質なコンテンツを継続的に制作するには、安定した予算確保が前提となります。

- 時間: 1本の質の高い記事を作成するには、リサーチから公開まで数十時間かかることも珍しくありません。担当者が他の業務と兼務している場合、コンテンツ制作の時間を確保することが大きな課題となります。

【運用上のよくある課題】

- ネタ切れ: 継続的にコンテンツを作成していると、「次は何を書けばいいのか分からない」というネタ切れの状態に陥りがちです。

- 品質の低下・属人化: 担当者が疲弊してきたり、複数のライターが関わったりすることで、コンテンツの品質にばらつきが出たり、当初の編集方針からズレてしまったりすることがあります。

- 担当者の退職リスク: 運用ノウハウが特定の担当者に集中している(属人化している)場合、その担当者が退職してしまうと、コンテンツマーケティング活動そのものが停滞してしまうリスクがあります。

【このデメリットへの対策】

- 編集方針と運用体制の確立: 誰が読んでも品質のブレがないように、コンテンツのトーン&マナーや表記ルールなどを定めた「編集方針(レギュレーション)」をドキュメント化しておくことが重要です。また、誰が何を担当するのか、役割分担を明確にした運用体制を構築します。

- コンテンツカレンダーの作成: 行き当たりばったりで記事を作成するのではなく、数ヶ月先までの公開スケジュールを立てた「コンテンツカレンダー」を作成・運用することで、計画的なコンテンツ制作が可能になり、ネタ切れを防ぐことができます。

- 外部リソースの活用: 全てを内製で賄おうとせず、執筆やデザインなど、専門性が高い部分は外部のプロ(制作会社やフリーランス)に依頼することも有効な選択肢です。社内の担当者は、企画やディレクション、効果測定といったコア業務に集中できます。

- リライトの重視: 常に新規コンテンツを作成するだけでなく、過去に作成した記事を最新情報に更新したり、より分かりやすく書き直したりする「リライト」にも力を入れましょう。リライトは、新規作成よりも少ない労力で、大きな成果(検索順位の向上など)に繋がることが多く、非常に費用対効果の高い施策です。

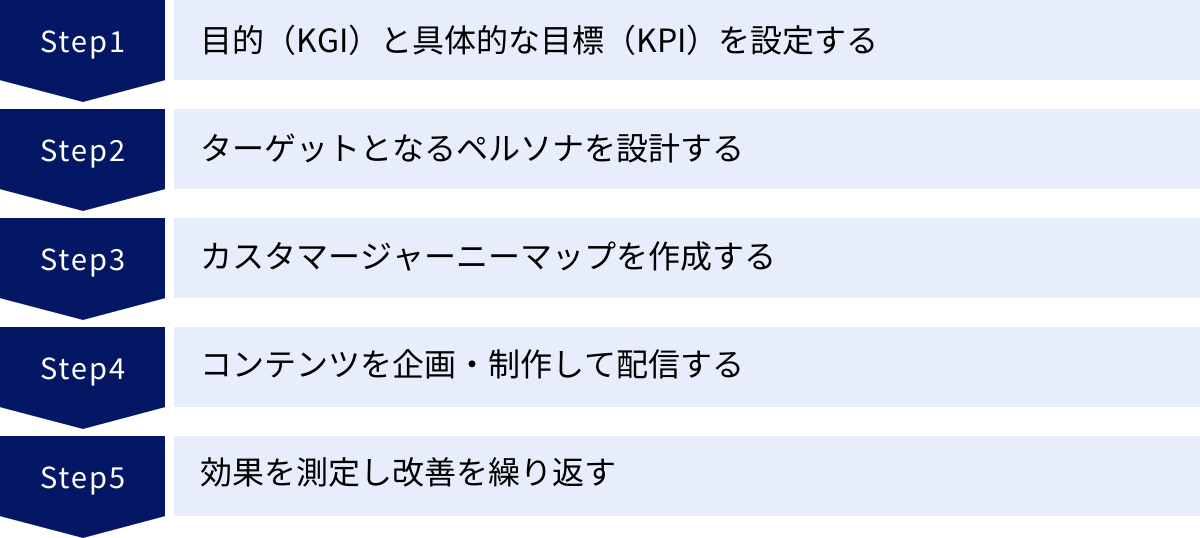

コンテンツマーケティングの始め方5ステップ

コンテンツマーケティングの理論を理解したところで、いよいよ実践編です。ここでは、成果に繋がるコンテンツマーケティングを始めるための具体的な5つのステップを、順を追って解説します。このフレームワークに沿って進めることで、戦略的かつ効率的に施策を推進できます。

① 目的(KGI)と具体的な目標(KPI)を設定する

何事も、まずゴールを明確にすることから始まります。コンテンツマーケティングにおいて、最初にやるべき最も重要なことは、施策全体の目的(KGI)と、その達成度を測るための具体的な目標(KPI)を設定することです。

なぜなら、ゴールが曖昧なままでは、どのようなコンテンツを作るべきか、どのチャネルで発信すべきかといった戦術の方向性が定まらず、施策全体が迷走してしまうからです。「とりあえずブログを始めよう」といった見切り発車は、失敗の典型的なパターンです。

- KGI (Key Goal Indicator / 重要目標達成指標)

- コンテンツマーケティングを通じて最終的に達成したい、ビジネス上のゴールです。

- 例: 「コンテンツ経由の売上を年間1,000万円創出する」「新規リード(見込み客)を月間100件獲得する」「主力製品のブランド認知度を20%向上させる」

- KPI (Key Performance Indicator / 重要業績評価指標)

- KGIを達成するための中間的な指標です。KGIが山の頂上だとすれば、KPIはそこに至るまでの一つ一つのチェックポイント(マイルストーン)です。定期的に観測することで、施策が順調に進んでいるかを確認できます。

- 例:

- 集客に関するKPI: 月間PV(ページビュー)数、オーガニックセッション数、指名検索数

- エンゲージメントに関するKPI: 平均ページ滞在時間、直帰率、SNSでの「いいね」やシェア数

- コンバージョンに関するKPI: コンバージョン(CV)数、コンバージョン率(CVR)、資料ダウンロード数、メルマガ登録者数

KGIとKPIは、ロジカルに連動している必要があります。 例えば、KGIが「新規リード月間100件獲得」であれば、それを達成するためには「Webサイトからの問い合わせ(CV)が月間100件必要」であり、そのためには「CVRが1%だとすると、月間10,000セッションが必要」といった形で、逆算してKPIを設定していきます。

また、目標設定の際には「SMART」の法則を意識すると、より具体的で実行可能なものになります。

- S (Specific): 具体的に(誰が、何を、どのように)

- M (Measurable): 測定可能に(数値で測れるか)

- A (Achievable): 達成可能に(現実的な目標か)

- R (Relevant): 関連性のある(KGIと関連しているか)

- T (Time-bound): 期限を定めて(いつまでに達成するか)

良い目標設定の例: 「来年3月末までに、オウンドメディアから月間50件の新規リードを獲得する。そのために、月間30,000セッションの獲得と、CVR1%の達成を目指す。」

② ターゲットとなるペルソナを設計する

次に、「誰に」コンテンツを届けるのかを定義する「ペルソナ設計」を行います。ペルソナとは、自社の製品やサービスにとって最も理想的とされる、架空の顧客像のことです。

「30代男性」のような曖昧なターゲット設定では、コンテンツのメッセージがぼやけてしまい、「誰の心にも響かない」当たり障りのない内容になりがちです。ペルソナを詳細に設定することで、まるでその人物に語りかけるように、具体的で刺さるコンテンツを作ることが可能になります。

ペルソナを設定する際には、以下のような項目を具体的に描写していきます。

| 項目 | BtoC(個人顧客)の例 | BtoB(法人顧客)の例 |

|---|---|---|

| 基本情報 | 氏名:佐藤恵さん、年齢:34歳、性別:女性、居住地:東京都世田谷区 | 氏名:高橋健太さん、年齢:42歳、会社名:株式会社ネクストステップ |

| 仕事・会社 | 職業:IT企業のマーケティング担当、役職:リーダー、年収:600万円 | 業種:製造業、従業員規模:300名、役職:情報システム部 部長 |

| ライフスタイル | 家族構成:夫と5歳の娘の3人暮らし、趣味:ヨガ、週末の過ごし方:家族で公園に行く | 働き方:プレイングマネージャー、部下10名を統括、残業は多い |

| 情報収集 | 情報源:Instagram、Webメディア「〇〇」、友人からの口コミ | 情報源:業界専門誌、IT系ニュースサイト、展示会、ウェビナー |

| 価値観・性格 | 健康志向、タイムパフォーマンスを重視、新しいもの好き | 保守的、費用対効果を厳しく見る、失敗を恐れる、論理的な説明を好む |

| 抱える課題・悩み | 仕事と育児の両立で自分の時間がない。肌の衰えを感じ始めたが、スキンケアに時間をかけられない。 | 社内のITインフラが老朽化し、セキュリティリスクを感じている。DXを進めたいが、何から手をつけていいか分からない。経営層を説得できる材料が欲しい。 |

【ペルソナの作り方】

ペルソナは、空想で作り上げるものではありません。以下のようは、実際のデータや事実に基づいて作成することが重要です。

- 既存顧客へのインタビューやアンケート

- 営業担当者やカスタマーサポート担当者へのヒアリング

- Google Analyticsなどのアクセス解析データ

- SNSでの自社に関する言及の分析

これらの情報を基に、リアリティのある人物像を描き出すことで、チームメンバー全員が「佐藤さんのような人に、この情報を届けよう」という共通のイメージを持ってコンテンツ制作に取り組めるようになります。

③ カスタマージャーニーマップを作成する

ペルソナが設計できたら、次にそのペルソナが製品やサービスを認知し、興味を持ち、最終的に購買に至るまでの一連のプロセスを可視化する「カスタマージャーニーマップ」を作成します。

このマップを作る目的は、顧客の行動プロセスの各段階(フェーズ)において、彼らがどのような思考や感情を抱き、どのような情報を必要としているのかを理解し、適切なタイミングで適切なコンテンツを提供するための戦略を立てることです。

カスタマージャーニーマップは、一般的に以下のような要素で構成されます。

| ステージ | 認知 | 興味・関心 | 比較・検討 | 購入・申込 | 利用・ファン化 |

|---|---|---|---|---|---|

| ユーザーの行動 | SNSで友人の投稿を見る。Webで検索する。 | 企業のブログを読む。メルマガに登録する。 | 複数の製品の機能・価格を比較する。口コミを調べる。 | 無料トライアルに申し込む。購入手続きをする。 | 製品を日常的に利用する。SNSで感想をシェアする。 |

| 思考・感情 | 「こんな課題があったのか」と気づく。 | 「もっと詳しく知りたい」と興味が湧く。 | 「どっちが良いんだろう?」と迷う。「失敗したくない」と不安になる。 | 「まずは試してみよう」と期待する。 | 「便利だな」と満足する。「この会社を応援したい」と感じる。 |

| タッチポイント | 検索エンジン、SNS、Web広告 | オウンドメディア、メルマガ、YouTube | 比較サイト、レビューサイト、ホワイトペーパー | 公式サイト、ECサイト、営業担当 | 製品本体、カスタマーサポート、ユーザーコミュニティ |

| 提供すべきコンテンツ | 課題を啓蒙する記事、トレンド解説 | ノウハウ記事、用語解説、動画 | 機能比較表、導入事例(架空シナリオ)、第三者評価 | 料金プラン、FAQ、導入サポート案内 | 活用テクニック、開発秘話、限定イベント案内 |

このマップを作成することで、「比較・検討」フェーズでユーザーが不安を感じているなら、その不安を解消するための「よくある質問(FAQ)」コンテンツを強化しよう、といった具体的な施策が見えてきます。コンテンツの企画が、場当たり的ではなく、顧客の心理状態に基づいた戦略的なものになるのです。

④ コンテンツを企画・制作して配信する

ステップ①〜③で固めた戦略に基づき、いよいよコンテンツの企画・制作・配信に移ります。

1. 企画

カスタマージャーニーマップの各ステージで必要とされるコンテンツのテーマ案を洗い出します。その際、「ペルソナがどのような言葉(キーワード)で検索するか」を徹底的に考え、SEOの観点を取り入れることが重要です。キーワードプランナーなどのツールを活用し、検索ボリュームや競合性を調査しながら、対策するキーワードを決定します。また、競合サイトがどのようなコンテンツで上位表示されているかを分析し、それ以上の価値を提供できる切り口を考えます。

2. 制作

制作は、大きく「構成案作成」「執筆」「編集・校正」のフェーズに分かれます。

- 構成案作成: 記事の骨子となる部分です。タイトル、導入文、見出し(H2, H3)、各見出しで伝えるべき内容、結論を先に固めます。ここで記事の品質の8割が決まるとも言われます。

- 執筆: 構成案に沿って本文を肉付けしていきます。ペルソナに語りかけるように、専門用語は避け、平易な言葉で分かりやすく書くことを心がけます。PREP法(結論→理由→具体例→結論)などを意識すると、論理的な文章が書きやすくなります。

- 編集・校正: 出来上がった原稿を客観的な視点でチェックします。誤字脱字、事実誤認、表現の揺れなどを修正し、品質を高めます。

3. 配信

完成したコンテンツを、ブログ(オウンドメディア)やYouTubeなどの適切なプラットフォームで公開します。公開して終わりではなく、SNSやメルマガなどを活用して積極的に拡散し、一人でも多くのターゲットユーザーに届ける努力が必要です。

⑤ 効果を測定し改善を繰り返す

コンテンツマーケティングは、一度公開したら終わりではありません。効果を測定し、その結果に基づいて改善を繰り返す「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)」を回し続けることが、成功への唯一の道です。

- Check (効果測定): Google AnalyticsやGoogle Search Consoleといった無料のツールを使い、ステップ①で設定したKPIが達成できているかを確認します。

- Google Analytics: PV数、セッション数、ユーザー数、直帰率、滞在時間、CV数など、サイト全体のパフォーマンスを把握します。

- Google Search Console: どのキーワードで何位に表示されているか、表示回数、クリック数、クリック率などを確認します。SEOの成果を測る上で不可欠です。

- Act (改善): 測定データから得られた示唆を基に、改善のための仮説を立て、実行します。

- 仮説の例: 「この記事は検索順位が高いのにクリック率が低い。タイトルが魅力的でないのかもしれない」→ 改善策: タイトルをより具体的で、クリックしたくなるようなものに変更する。

- 仮説の例: 「この記事はよく読まれているが、コンバージョンに繋がっていない。記事の最後で何をすべきか、ユーザーが分かっていないのかもしれない」→ 改善策: 記事の末尾に、関連資料のダウンロードや問い合わせへの導線(CTA:Call To Action)を分かりやすく設置する。

この「データに基づく改善」を継続的に行うことで、コンテンツの価値は最大化され、マーケティング活動全体の成果が着実に向上していきます。

主なコンテンツマーケティングの手法

コンテンツマーケティングには、目的やターゲットに応じて様々な手法が存在します。ここでは、代表的な8つの手法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。これらの手法を単体で使うのではなく、戦略に合わせて組み合わせることが重要です。

| 手法 | 主な目的 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ブログ(オウンドメディア) | 潜在層へのアプローチ、リード獲得、ブランディング | 資産性が高い、SEO効果、情報発信の自由度が高い | 成果が出るまで時間がかかる、継続的な運用リソースが必要 |

| ホワイトペーパー | リードジェネレーション(特にBtoB) | 質の高いリード情報を獲得できる、専門性・権威性を示せる | 作成に専門知識と工数がかかる |

| メールマガジン | リードナーチャリング、リピート促進 | 顧客に能動的にアプローチできる、低コストで運用可能 | 開封されないリスク、配信停止される可能性がある |

| 動画コンテンツ | ブランディング、エンゲージメント向上、商品理解促進 | 情報量が多く伝わりやすい、感情に訴えかけやすい、拡散性が高い | 制作コスト・時間がかかる、専門スキル(撮影・編集)が必要 |

| SNS | 認知拡大、ファンコミュニティ形成、リアルタイムな情報発信 | 拡散力が高い、ユーザーとの双方向コミュニケーションが可能 | 炎上リスク、情報が流れやすい(フロー型) |

| ウェビナー | リードジェネレーション、リードナーチャリング | 場所を問わず開催可能、インタラクティブなやり取りができる | 集客と準備に手間がかかる、運営ノウハウが必要 |

| インフォグラフィック | 情報の拡散、ブランディング | 複雑な情報を視覚的に分かりやすく伝えられる、SNSで共有されやすい | デザインスキルと制作工数が必要 |

| 調査レポート | ブランディング、PR、被リンク獲得 | 独自性・権威性が非常に高い、メディアに取り上げられやすい | 調査の実施・分析に多大なコストと時間がかかる |

ブログ(オウンドメディア)

ブログ(オウンドメディア)は、コンテンツマーケティングの「ハブ(中心拠点)」となる最も基本的な手法です。自社で運営するメディアのため、デザインや発信する内容の自由度が高く、作成した記事は企業の永続的な資産となります。SEOと組み合わせることで、検索エンジンから継続的に潜在顧客を集めることが可能です。ただし、成果を出すには長期的な視点と継続的な記事制作・更新が不可欠です。

ホワイトペーパー・電子書籍

ホワイトペーパーとは、特定のテーマに関する調査データや専門的なノウハウをまとめた報告書形式の資料です。Webサイト上で「詳細資料はこちらからダウンロード」といった形で提供し、ユーザーに氏名や会社名、メールアドレスなどを入力してもらうことで、質の高い見込み客(リード)情報を獲得するのに非常に効果的です。特に、BtoBマーケティングにおいて、課題解決のための具体的な情報を提供する手段として広く活用されています。

メールマガジン

獲得したリードに対して、定期的にお役立ち情報や製品情報を送り、関係性を深めていく(リードナーチャリング)ための強力なツールです。ブログのようにユーザーの訪問を待つのではなく、企業側から能動的にアプローチできるのが大きな特徴です。ステップメール(登録後の日数に合わせて自動でメールを送る機能)などを活用すれば、効率的な顧客育成が可能です。ただし、件名や内容を工夫しないと開封すらされずに終わってしまうため、読者の興味を引くコンテンツ企画力が求められます。

動画コンテンツ

YouTubeやTikTokなどのプラットフォームを活用した動画コンテンツは、近年ますます重要性を増しています。文章や画像だけでは伝えきれない製品の動きや使い方、サービスの雰囲気を、短時間で分かりやすく伝えることができます。 視聴者の感情に訴えかけやすく、コメント機能などを通じてエンゲージメントを高めやすいのも特徴です。ただし、企画から撮影、編集まで専門的なスキルと機材が必要なため、制作コストが高くなる傾向があります。

SNS

X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LinkedInなど、各プラットフォームの特性に合わせて情報を発信する手法です。リアルタイム性と拡散力の高さが最大の武器で、新製品の告知やキャンペーン情報の拡散、ユーザーとの日常的なコミュニケーションに適しています。ハッシュタグなどを活用することで、幅広い層にリーチできる可能性があります。一方で、投稿がすぐに流れてしまうフロー型のメディアであることや、不適切な投稿による「炎上」のリスクも常に意識する必要があります。

ウェビナー(オンラインセミナー)

Web上で開催するセミナーのことです。場所の制約なく全国、あるいは全世界から参加者を集めることができます。 リアルタイムでの質疑応答などを通じて、参加者と双方向のコミュニケーションを取れるため、深いレベルでの関係構築や、購買意欲の高いリードの獲得に繋がります。セミナーの内容を録画して、後日オンデマンドコンテンツとして活用することも可能です。

インフォグラフィック

データや情報、知識などを、図やイラスト、グラフなどを用いて視覚的に分かりやすく表現した画像コンテンツです。複雑な内容や統計データを一目で理解できるようにするため、SNSでのシェアや他サイトからの引用(被リンク)を促しやすいというメリットがあります。質の高いインフォグラフィックは、企業の専門性やデザインセンスを示すブランディングツールとしても機能します。

調査レポート

自社で独自のアンケート調査や市場分析を行い、その結果をレポートとして公開する手法です。他にはない一次情報であるため、非常に高い独自性と権威性を持ちます。メディア関係者の目に留まれば、ニュース記事などで取り上げられ、多くの被リンク獲得と大幅な認知度向上に繋がる可能性があります。ただし、調査の企画から実施、分析、レポート作成まで、多大な時間とコスト、専門知識が必要となる、難易度の高い手法です。

コンテンツマーケティングを成功させる3つのコツ

コンテンツマーケティングは、ただやみくもにコンテンツを量産すれば成功するわけではありません。ここでは、数々の企業が陥りがちな失敗を避け、着実に成果を上げるための3つの本質的なコツを紹介します。

① ユーザーの役に立つ質の高いコンテンツを作る

成功の絶対的な前提条件は、小手先のテクニックではなく、徹頭徹尾「ユーザーのためになる、質の高いコンテンツ」を作り続けることです。検索エンジンであるGoogleも、ユーザーの検索意লাইনে最も応える、有益で信頼できるコンテンツを上位に表示することを基本理念としています。

Googleがコンテンツの品質を評価する上で重視しているのが「E-E-A-T」という概念です。

- Experience (経験): コンテンツの制作者が、そのテーマについて実際に経験しているか。

- Expertise (専門性): コンテンツの制作者が、そのテーマの専門家であるか。

- Authoritativeness (権威性): コンテンツの制作者やサイトが、その分野の権威として広く認知されているか。

- Trustworthiness (信頼性): コンテンツの内容が正確で、信頼できる情報源に基づいているか。

このE-E-A-Tを満たす「質の高いコンテンツ」を作成するために、以下の点を意識しましょう。

- 検索意図の深い理解: ユーザーがそのキーワードで検索した時、本当に知りたいことは何か? 表面的な答えだけでなく、その裏にある悩みや願望までを深く洞察し、それに応えるコンテンツを目指します。

- 独自性と一次情報の追求: 他のサイトに書かれている情報をまとめただけのリライトコンテンツでは、ユーザーにもGoogleにも評価されません。自社の経験から得られた知見、顧客へのインタビュー、独自の調査データといった、そこでしか得られない一次情報を盛り込むことで、コンテンツの価値は飛躍的に高まります。

- 網羅性と完全性: ユーザーが抱える疑問に対して、必要な情報がすべて網羅されており、その記事を読むだけで完全に解決できる状態を目指します。あちこちのサイトを巡らなくても済むような、「オールインワン」のコンテンツは高く評価されます。

- 可読性の追求: どれだけ良い情報が書かれていても、読みにくければユーザーは離脱してしまいます。図解、表、箇条書きなどを効果的に使い、専門用語には注釈を入れるなど、誰が読んでも理解しやすいように工夫を凝らすことが重要です。

結局のところ、コンテンツマーケティングは、ユーザーとの信頼関係を築くためのコミュニケーションです。相手の立場に立ち、誠実に、分かりやすく、有益な情報を提供し続けるという姿勢が、最終的に成功へと繋がります。

② 長期的な視点で継続的に取り組む

デメリットの項でも強調しましたが、コンテンツマーケティングは短距離走ではなくマラソンです。「すぐに結果は出ない」という事実を受け入れ、長期的な視点で腰を据えて取り組む覚悟が何よりも重要です。

多くの企業が、開始から3ヶ月〜半年で目に見える成果が出ないことに焦りを感じ、「この施策は失敗だった」と結論づけてしまいます。しかし、それは最も避けるべき判断です。コンテンツマーケティングの成果は、ある点を境に二次曲線的に伸びていくことが多く、その「ブレイクスルーポイント」を迎える前に諦めてしまうのは非常にもったいないことです。

長期的な取り組みを継続するためには、以下の仕組みづくりが役立ちます。

- 経営層・関連部署との合意形成: 開始前に、コンテンツマーケティングの特性と、成果が出るまでのタイムラインについて丁寧に説明し、「最低1年は我慢強く見守ってほしい」というコンセンサスを得ておきましょう。定期的な進捗報告会を開き、短期KPIの達成状況を共有することで、関係者の理解と協力を維持します。

- 無理のない運用計画: 最初から完璧を目指し、毎日更新のような高い目標を掲げると、すぐに息切れしてしまいます。自社のリソース(人員、予算、時間)を冷静に分析し、「週に1本でも、質の高い記事を確実に公開し続ける」といった、持続可能な計画を立てることが重要です。

- 小さな成功体験を祝う文化: 売上などの最終的な成果だけでなく、「目標順位を達成した」「SNSで初めてポジティブなコメントがついた」「記事が他メディアで紹介された」といったプロセスにおける小さな成功をチーム全体で共有し、祝う文化を作りましょう。これが、長期戦を戦い抜くためのモチベーション維持に繋がります。

「継続は力なり」という言葉は、まさにコンテンツマーケティングのためにあると言っても過言ではありません。

③ 適切なチーム体制を整える

質の高いコンテンツを継続的に生み出すためには、個人の頑張りだけでなく、戦略的に組まれたチーム体制が不可欠です。コンテンツマーケティングには、以下のように多様なスキルが求められます。

- 戦略家(マーケター): KGI/KPI設定、ペルソナ設計、全体戦略の立案を行う。

- 編集長(ディレクター): コンテンツの品質を管理し、企画立案、ライターへの指示、進行管理を行う。

- ライター: 実際にコンテンツを執筆する。SEOや専門分野の知識が求められる。

- デザイナー: 図解、インフォグラフィック、アイキャッチ画像などを制作する。

- アナリスト: ツールを使って効果測定を行い、改善点を提案する。

- プロジェクトマネージャー: チーム全体を統括し、予算やスケジュールの管理を行う。

これらの役割をすべて一人の担当者が兼任するのは、現実的ではありません。企業の規模や予算に応じて、最適なチームの形を模索する必要があります。

- 内製: 社内に専門チームを置く方法。企業の文化や製品への理解が深く、スピーディーな意思決定が可能。ただし、人材の採用・育成にコストと時間がかかる。

- 外注: コンテンツ制作会社やフリーランスに業務を委託する方法。専門家のノウハウをすぐに活用できる。ただし、コミュニケーションコストがかかり、自社にノウハウが蓄積しにくい側面もある。

- ハイブリッド型: 戦略立案や編集といったコア業務は社内で行い、ライティングやデザインといった実作業は外部に委託する方法。多くの企業にとって、最も現実的で効果的な体制と言えます。

どのような体制を選ぶにせよ、最も重要なのは、チーム全員が「目的(KGI/KPI)」と「ペルソナ」を共有し、同じ方向を向いて業務に取り組むことです。定期的なミーティングで進捗と課題を共有し、一貫性のあるメッセージをユーザーに届け続けるためのチームワークを構築しましょう。

BtoBとBtoCにおけるコンテンツマーケティングの違い

コンテンツマーケティングの基本的な考え方は、BtoB(Business to Business:企業向けビジネス)とBtoC(Business to Consumer:消費者向けビジネス)で共通していますが、ターゲットや購買プロセスの違いから、そのアプローチにはいくつかの重要な差異が生まれます。

| 項目 | BtoB(企業向け) | BtoC(個人向け) |

|---|---|---|

| ターゲット | 企業・組織(の担当者) | 個人・消費者 |

| 目的 | リード獲得、リード育成、商談創出 | 認知拡大、ブランディング、ファン化、購買促進 |

| 検討期間 | 長い(数ヶ月〜数年) | 短い(数分〜数週間) |

| 意思決定プロセス | 複数の関係者が関与(合理的・論理的) | 個人や家族で決定(感情的・直感的) |

| 重視される要素 | 信頼性、専門性、費用対効果、導入実績 | 共感、楽しさ、トレンド、口コミ、デザイン |

| 有効なコンテンツ | ホワイトペーパー、ウェビナー、導入事例、調査レポート | ブログ記事、SNS、動画、インフルエンサー投稿、レビュー |

BtoBマーケティングの特徴とポイント

BtoBの購買は、企業の課題解決や利益向上のために行われるため、意思決定が非常に論理的かつ合理的に進められます。また、担当者だけでなく、その上司、関連部署、最終的な決裁者など、複数の人間が関わるため、検討期間が長くなる傾向があります。

したがって、BtoBのコンテンツマーケティングでは、以下の点がポイントになります。

- 課題解決への貢献を明確にする: 「この製品を導入すれば、コストが〇%削減できる」「このサービスを使えば、業務効率が〇時間改善する」といった、具体的な費用対効果(ROI)やメリットを、データやロジックを用いて示すことが重要です。感情的な訴求よりも、客観的な事実に基づいた説得力が求められます。

- 信頼性と専門性を打ち出す: 「この会社は信頼できるパートナーか?」「この分野の専門家か?」という点が厳しく評価されます。詳細なホワイトペーパーや業界動向を分析した調査レポート、専門家が登壇するウェビナーなどを通じて、自社の権威性や専門知識の高さをアピールすることが効果的です。

- 各決裁レイヤー向けのコンテンツを用意する: 現場の担当者には「具体的な使い方や機能」、管理職には「費用対効果や導入事例」、経営層には「事業戦略への貢献」といったように、それぞれの立場や関心事に合わせたコンテンツを用意することで、組織内での合意形成をスムーズに進める手助けができます。

BtoCマーケティングの特徴とポイント

BtoCの購買は、個人の欲求やライフスタイルを豊かにするために行われるため、感情的な要因や直感的な判断が大きく影響します。また、意思決定は個人や家族単位で行われ、検討期間は比較的短いのが特徴です。

BtoCのコンテンツマーケティングで成功するためには、以下の点を意識する必要があります。

- 共感と憧れを醸成する: 製品やサービスを利用することで、「どのような素敵な体験ができるのか」「どんな理想のライフスタイルが手に入るのか」といった、ユーザーの感情に訴えかけるストーリーテリングが重要です。製品のスペックを羅列するよりも、利用シーンが目に浮かぶようなコンテンツが心を動かします。

- 楽しさやトレンド感を演出する: 特に若年層向けの商材では、「面白い」「楽しい」「今っぽい」といったエンターテイメント性が求められます。SNSでのバイラル(口コミでの拡散)を狙ったキャンペーンや、人気インフルエンサーとのコラボレーション、トレンドを取り入れた動画コンテンツなどが有効です。

- 「自分ごと化」を促す: 「これはまさに私のための商品だ」とユーザーに感じてもらうことが重要です。多様なライフスタイルを持つペルソナを複数設定し、それぞれの悩みに寄り添うコンテンツを作成したり、ユーザーからの口コミ(UGC)を積極的に紹介したりすることで、「自分ごと」として捉えてもらいやすくなります。

コンテンツマーケティングに強い支援会社3選

自社だけでコンテンツマーケティングを推進するのが難しい場合、専門の支援会社の力を借りるのも有効な選択肢です。ここでは、それぞれ異なる強みを持つ、実績豊富な3社を紹介します。

(※各社のサービス内容や特徴は、2024年5月時点の公式サイト情報を基に記述しています。)

① ナイル株式会社

ナイル株式会社は、SEOコンサルティング、コンテンツ制作支援、Web広告運用など、デジタルマーケティング全般を幅広く手掛ける企業です。長年にわたるSEOコンサルティングで培った高い技術力と、自社メディア「ナイルのマーケティング相談室」の運営で証明されているコンテンツ企画・編集力を兼ね備えているのが大きな特徴です。BtoBからBtoCまで、多様な業界での支援実績が豊富で、データに基づいた戦略的なデジタルマーケティングを一気通貫で支援してほしい場合に頼れる存在です。事業の成果にコミットする姿勢で、多くの企業から支持を集めています。

(参照:ナイル株式会社 公式サイト)

② 株式会社才流

株式会社才流(さいりゅう)は、BtoBマーケティングのコンサルティングに特化したユニークな企業です。同社の最大の特徴は、あらゆるノウハウを「メソッド」として体系化し、再現性の高いコンサルティングを提供している点にあります。自社のWebサイトでも、BtoBマーケティングに関する質の高いノウハウを惜しみなく公開しており、その専門性と透明性が高い評価を得ています。BtoBビジネスを展開しており、論理的かつ再現性の高い手法でマーケティング活動を成功させたいと考えている企業にとって、最適なパートナーとなりうるでしょう。

(参照:株式会社才流 公式サイト)

③ 株式会社LIG

株式会社LIG(リグ)は、Webサイト制作を主軸としながら、コンテンツ企画・制作、システム開発、さらにはゲストハウス運営まで手掛けるクリエイティブ集団です。同社のコンテンツマーケティング支援の強みは、何と言ってもその卓越した企画力とクリエイティブ力にあります。自社ブログで発信する「おもしろコンテンツ」は度々SNSで話題となり、多くのファンを抱えています。読者を楽しませ、記憶に残るようなエンタメ性の高いコンテンツで、企業のブランディングや認知度向上を図りたい場合に、そのユニークな発想力が大きな武器となります。

(参照:株式会社LIG 公式サイト)

まとめ

本記事では、コンテンツマーケティングの基本から実践的なノウハウまで、網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- コンテンツマーケティングとは、ユーザーに価値あるコンテンツを提供し、信頼関係を築くことで、長期的なビジネス成長を目指す戦略的なアプローチです。

- ユーザーの情報収集行動の変化や、従来の広告効果の低下を背景に、その重要性はますます高まっています。

- 作成したコンテンツは企業の「資産」となり、潜在顧客へのアプローチ、ファン育成、ブランディング、コスト抑制など、多くのメリットをもたらします。

- 一方で、成果が出るまでに時間がかかり、継続的な運用リソースが必要というデメリットも理解しておく必要があります。

- 成功のためには、「目的・目標設定」「ペルソナ設計」「カスタマージャーニー作成」「企画・制作・配信」「効果測定・改善」という5つのステップを着実に踏むことが不可欠です。

- そして何よりも、「ユーザーの役に立つ質の高いコンテンツを、長期的な視点で継続する」という姿勢と、「それを実行できるチーム体制」が成功の鍵を握ります。

コンテンツマーケティングは、決して簡単な道のりではありません。しかし、ユーザーと誠実に向き合い、価値を提供し続けることで得られる成果は、短期的な広告費では決して手に入らない、強固で持続的な企業の競争力となります。

まずは小さな一歩からでも構いません。この記事を参考に、自社ならではのコンテンツマーケティングを始めてみてはいかがでしょうか。